体验因何而变?——社区团购中的体验迭代

如何理解团购中的体验

2022年,上海经历了非比寻常的3个月,让我们看到了一些新的、有别于日常生活的购买体验——社区团购,无论你是否愿意,都会不得已地加入其中,这种体验既陌生、又新鲜。

这两年看了太多所谓「新场景」「新服务」「新体验」,但再新的场景还是在给「人」做设计,所以今天不讨论快团团、拼多多这些平台的体验,而想要回到根源,来思考「需求的来源」和「体验设计」的关系。

体验设计到底有什么用?

先说核心观点:用户自身的「情绪」造就需求,造就不同的行为目标。人性使然,人们总是希望获得更好的情绪体验。比如难过的时候希望获得安慰,想考好成绩获得夸奖,甚至是吃甜食获得快乐,这是与生俱来的本能,也是进化给我们带来的生存法则。那么体验设计的本质是在回应我们正向情感诉求的不断变化。

回到团购中,我们是如何理解团购中的体验呢?

吃螃蟹的人

1. 体验需求会在哪个阶段萌发?

每个小区的问题很多,但是不是在逐渐改善?基本都是肯定的。所以我们会好奇这个过程是如何发生的。

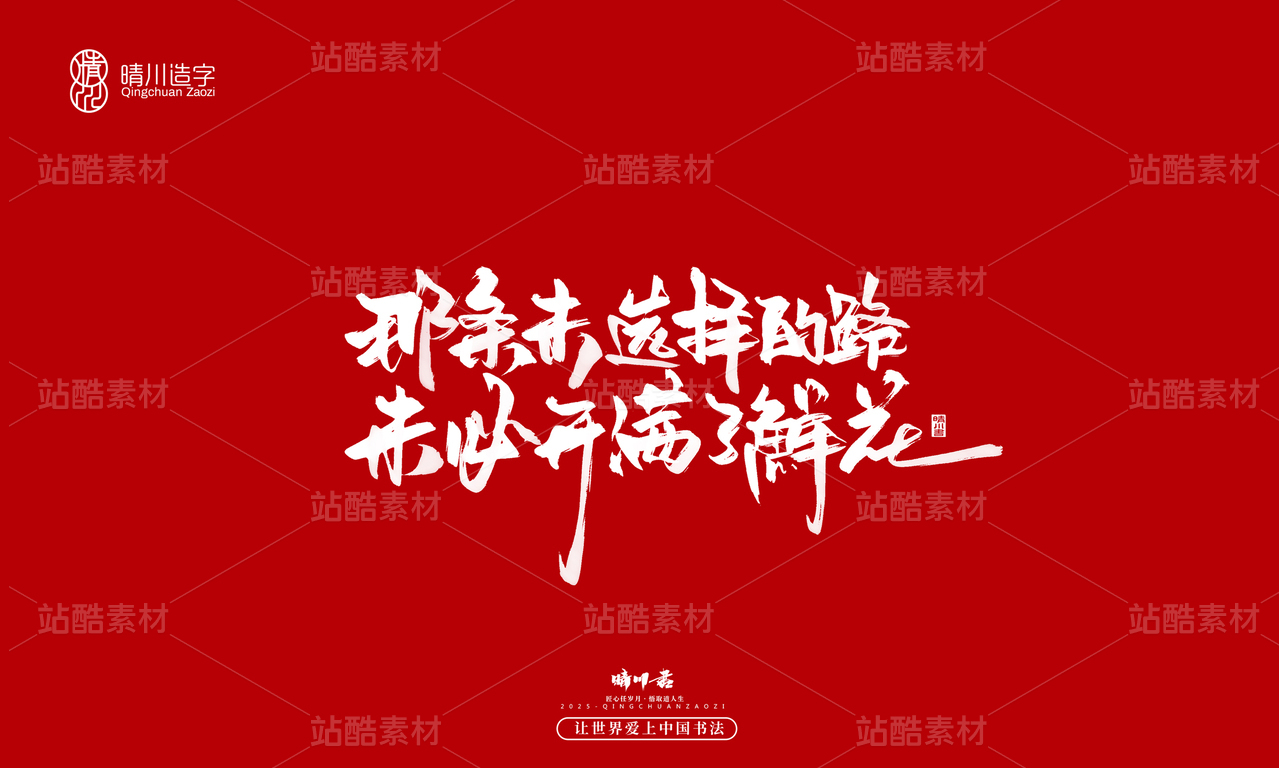

(1)团购时间线

来看一下3月份到6月份上海的社区团购发展时间线:

可见不同的阶段,我们所拥有的情绪比例是不同的。那么不同阶段对物资的期待、对购买的体验也会有不同的需求。

(2)快乐成瘾——情绪的趋正性

用户需求通常会取决于情绪的变化,我们会发现同一个用户在不同时刻也会有不同的需求。需求金字塔型或许更适用于描述社会现象,但是个体而言,现实情况中会发现人们未必完全「温饱思淫欲」,流浪者收养流浪狗是因为嫌食物太多吗?显然不是。

这让我们思考,需求的调动最直接的来源未必是需求的递进满足,而是非常最本能的情绪变化,情绪的波动让我们产生完全不同的行为结果,而场景是营造情绪的容器。

最近在上海的你有没有经历过这样的情绪:

恐惧、焦虑、生气、欣喜、炫耀、充满希望……

我们会发现满足不同的情绪会有不同的行为目标和心理满足,有的是消除负面情绪,有的则是要获得更好的感受。

😨 恐惧—有就行

🤗 炫耀—发个圈

🤔 好奇心—尝试

🥺 焦虑—买不停

🥰 充满希望—花钱庆祝

你的潜意识会不断分析你的处境和状况。当达到特定条件的时候,潜意识就会触发相应的情感。

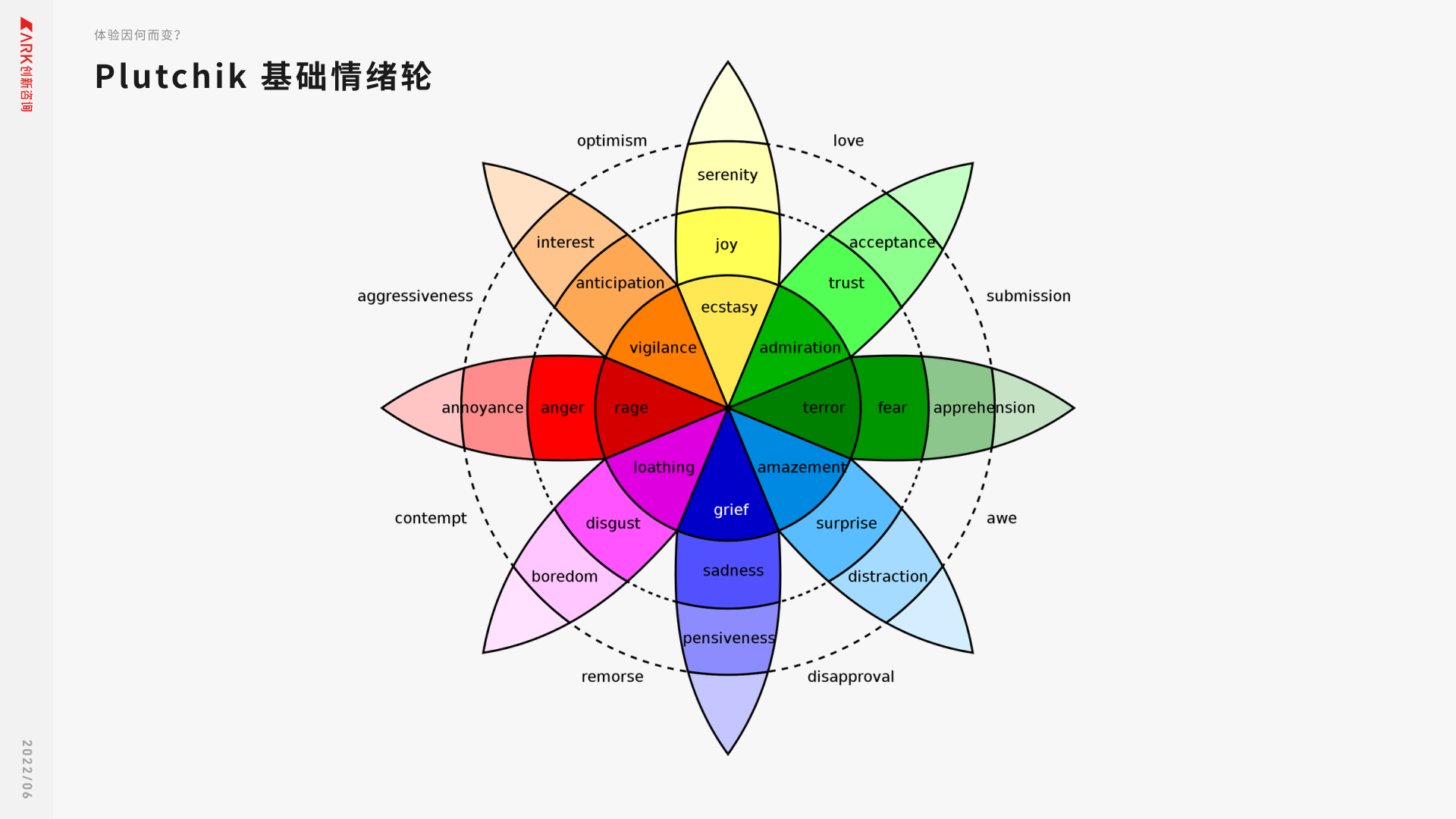

- 负向情绪:愤怒(Anger)、厌恶(Disgust)、恐惧(Fear)、悲伤(Sadness)

- 正向情绪:期待(Anticipation)、快乐(Joy)、惊喜(Surprise)、信任(Trust)

图:Plutchik八种基本情绪[1]

如果借用情绪轮来进行对照代入,我们会本能的期待我们的负向情绪减弱,甚至转向正向情绪。也就是说如果是生气的情绪(红色),我们首先会希望变得平静,其次会希望转变为正向情绪(比如淡黄色的宁静),然后让正向情绪变得强烈(快乐)。

(3)设计体验的引导方向

任何把情绪拉向正向的体验都是用户需要的,而越正向越难,需要花费的设计与精力越多。

比如对食物的恐惧很容易解决,只要有货、能买到就可以。

但如何让一个冰箱塞满的用户更愿意消费或者更愉快呢呢?

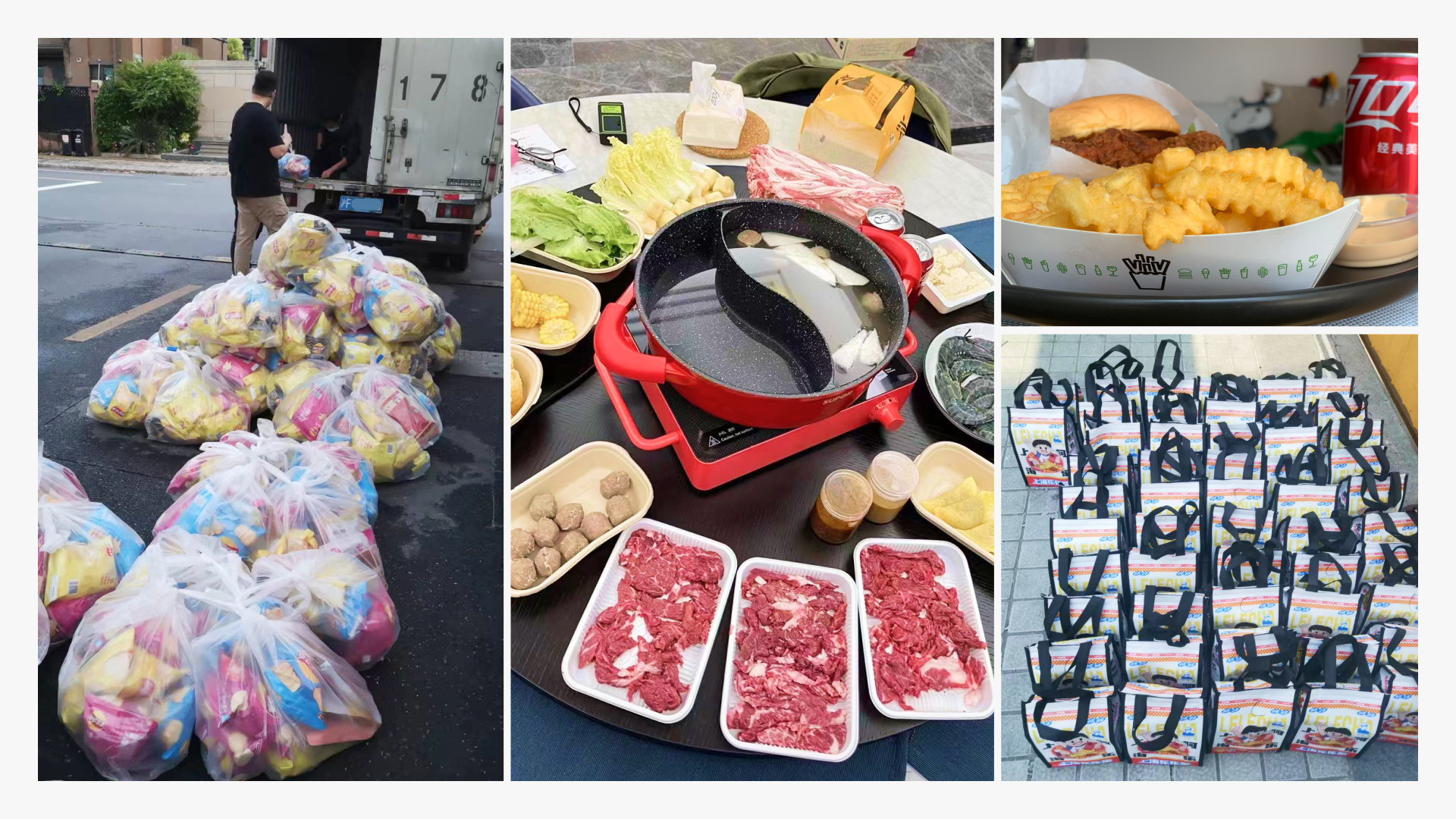

提供稀有产品或者服务才能满足他们,比如说奶茶、蛋糕、火锅团购,回想一下,买这些团购的时候你的心情是和买菜买肉完全不同的,愉悦感会更强,产生了更多的正向情绪。

图:火锅、奶茶、零食等团购

或者,从聚焦于单次的囤货需求,转变为提供长期自给自足的方法。疫情的反复无常,导致无论家里囤了多少菜,都依然会担心菜吃完的那天。当我们将关注点放在缓解疫情大环境下长期物资焦虑的问题上,会发现除了授人以鱼,还可以授人以「渔」。所以会出现各类葱姜蒜培育教程,甚至是提供菜苗购买的团购。

图:蔬菜苗的团购

比较粗暴的方法也有——营造新的恐惧和焦虑,带来新一轮的情绪提升,当你听说可能要静默了要封路了,冰箱塞不下也得再买点才安心。

但是这种方式带来的情绪变化缺点也明显:如果不及时给到正向反馈,用户会失去信心,从积极行为模式转变为消极行为模式。简单来说就是你老吓唬他,他会麻木、甚至会走,在疫情中也许就是计划离开这个城市。如果是产品,用户会转向其他平台,或者对这类的信息视若无睹。

可以看出,任何时候都需要体验,但是情绪引导的方向不同,需要被设计的程度也不同,达到的目标也不同。

2. 谁在参与团购中的体验构成?

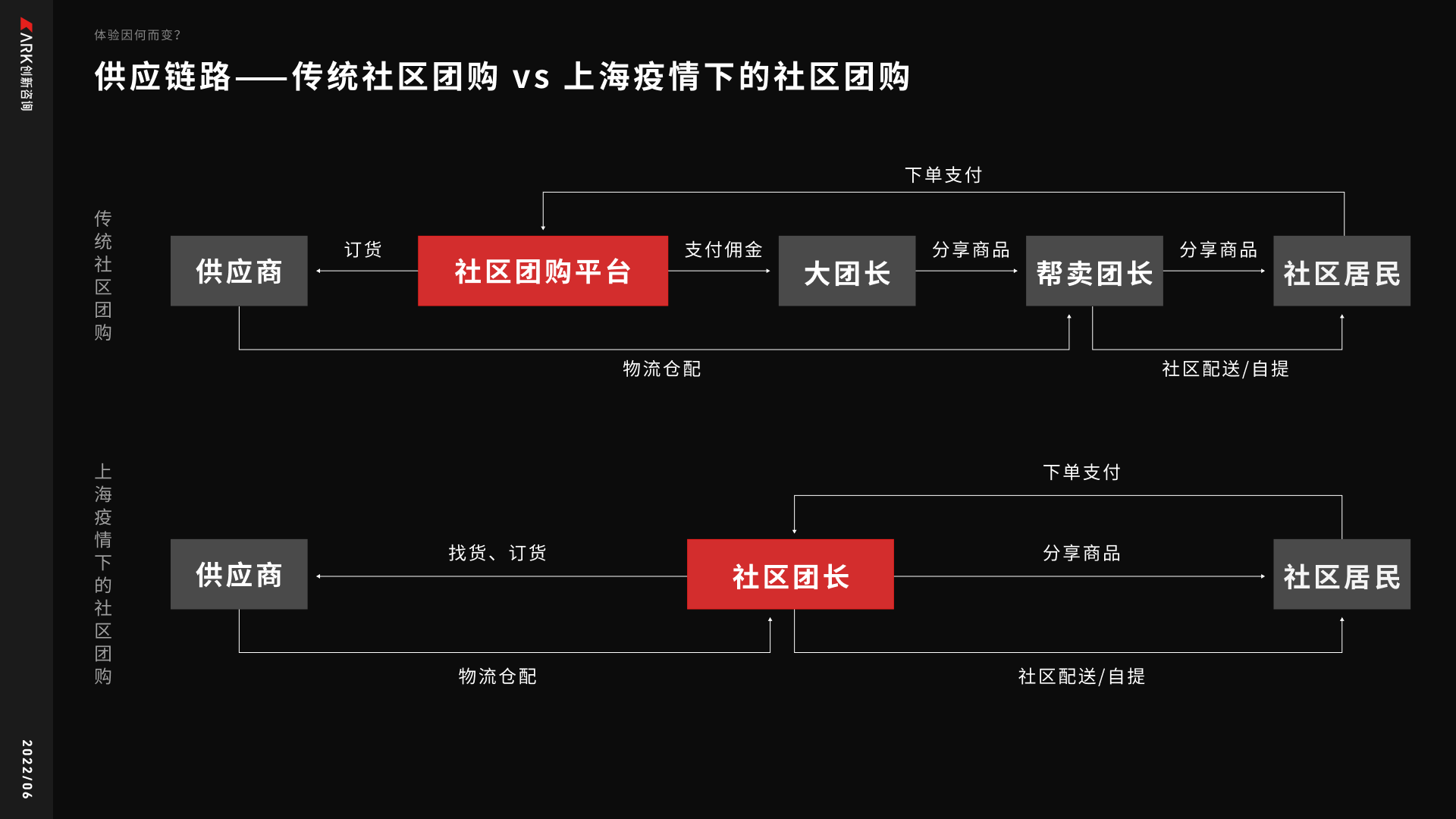

(1)团购链路上的关系是什么?

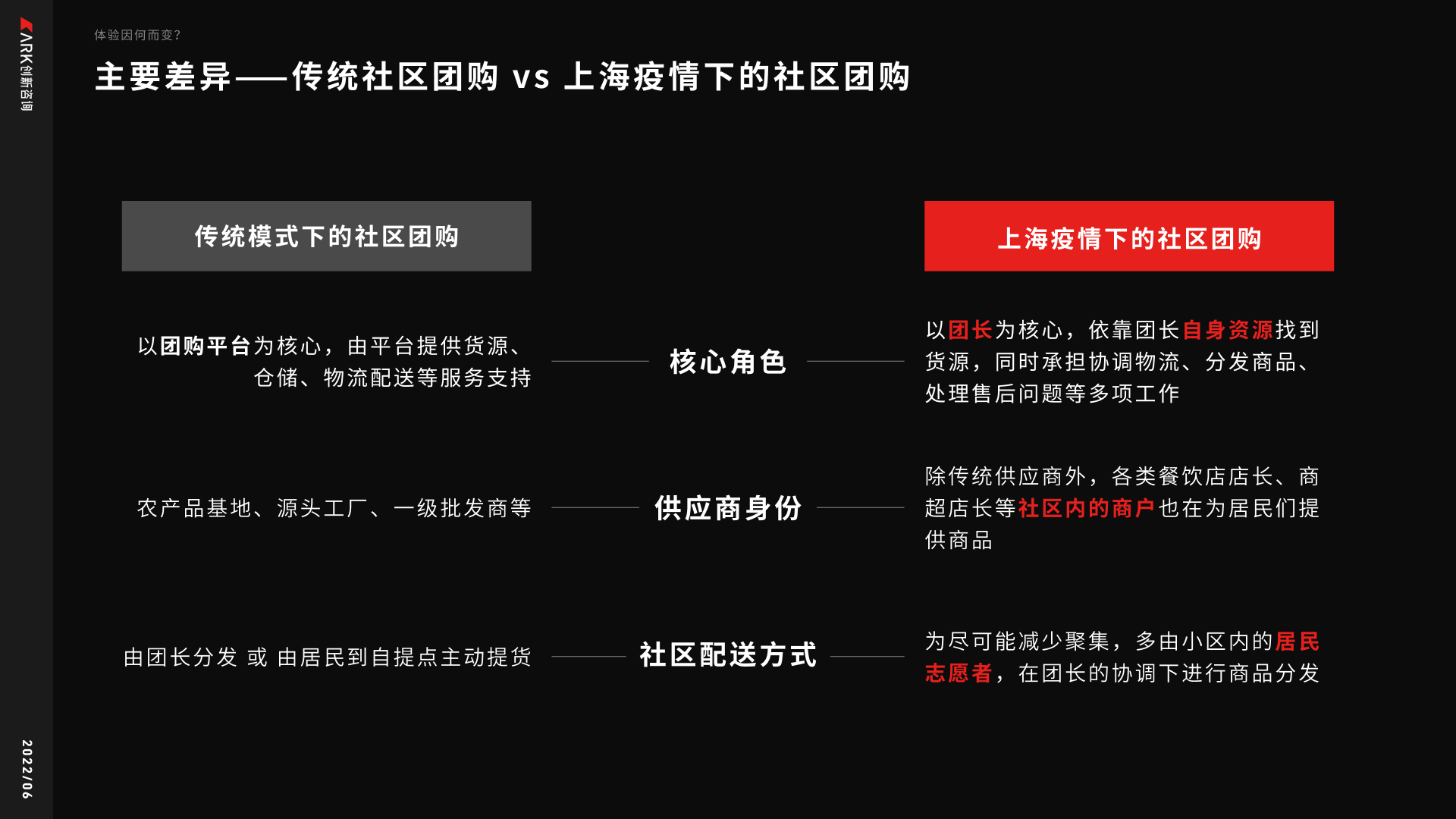

我们前面整理了为什么需要体验设计,以及不同情绪带来的不同目标,那谁在影响我们的体验?我们先整理一下团长、团员、平台、品牌、商品的关系。

图:主要差异-传统社区团购 vs 本次上海疫情下的社区团购

图:供应链路对比-传统社区团购 vs 本次上海疫情下的社区团购

和过去的购物模式不同,团购的链路上团长一人承担了多种角色,包括了选货、物流管理、售前咨询、发货管理、售后,这就理解了为什么社区团购中团长的角色是最为重要的,团长甚至决定了整个团购体验的优劣。

如此看来的话,作为私域流量中的一环,团长的角色更像是买手店店长和带货主播。

一回生二回熟

1. 体验迭代的线路

(1)主动迭代

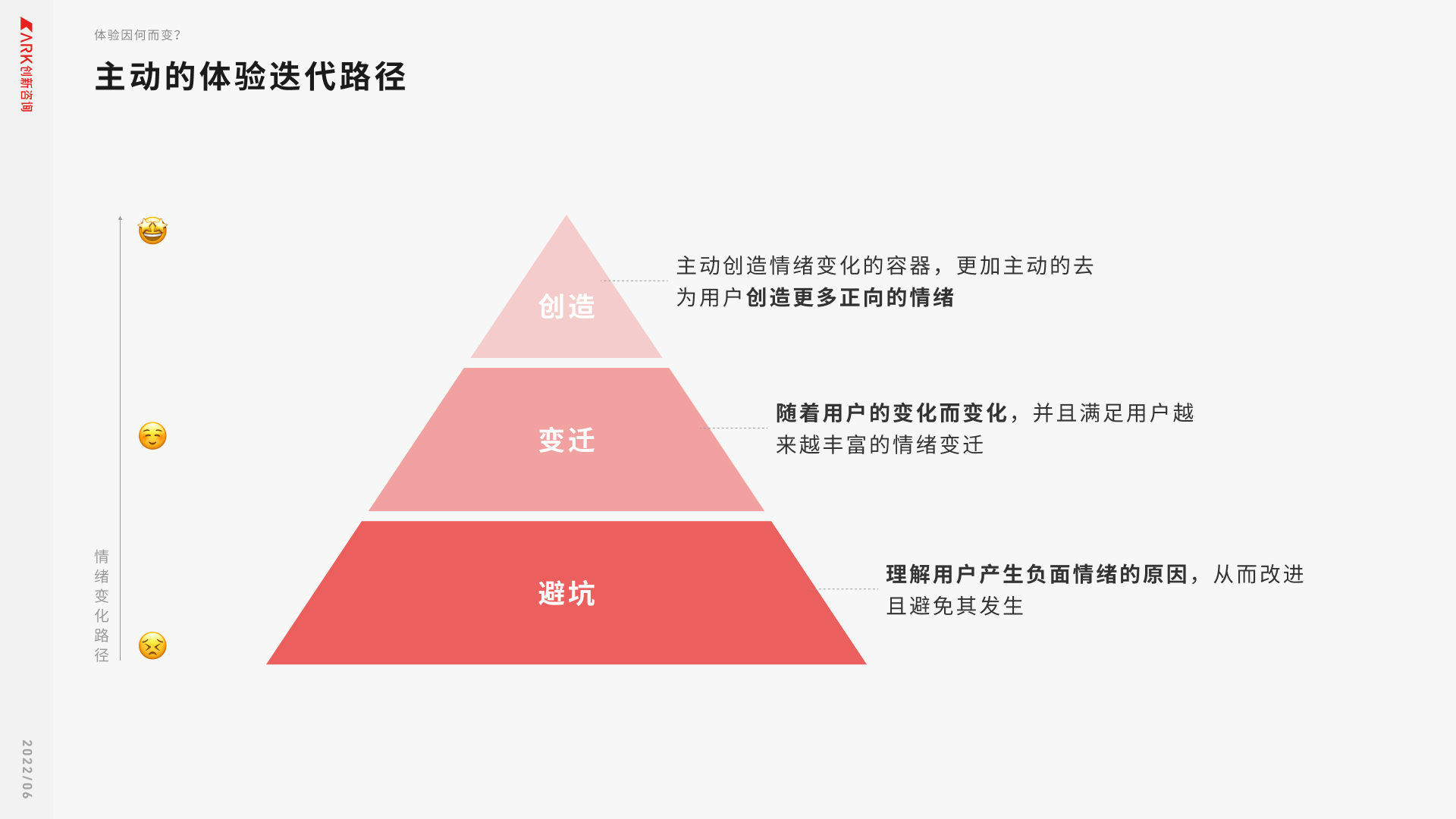

从用户的角度,我们前面说到的体验本身是回应用户情绪的趋正性,所以通常有3个层级来进行主动的体验迭代:

1.避坑:理解用户产生负面情绪的原因,从而改进且避免其发生。

2.变迁:随着用户的变化而变化,并且满足用户越来越丰富的情绪变迁。

3.创造:主动创造情绪变化的容器,不论这叫「营造场景」也好,「唤醒需求」也好,都是主动为用户创造正向的情绪。

图:主动的体验迭代路径

团购体验的主动迭代,往往由团购的核心角色“团长”发起。当团购中有被大家吐槽或抱怨的环节时,团长自发进行改进。一位邻居就曾自嘲“哪有没自掏腰包过的团长”。

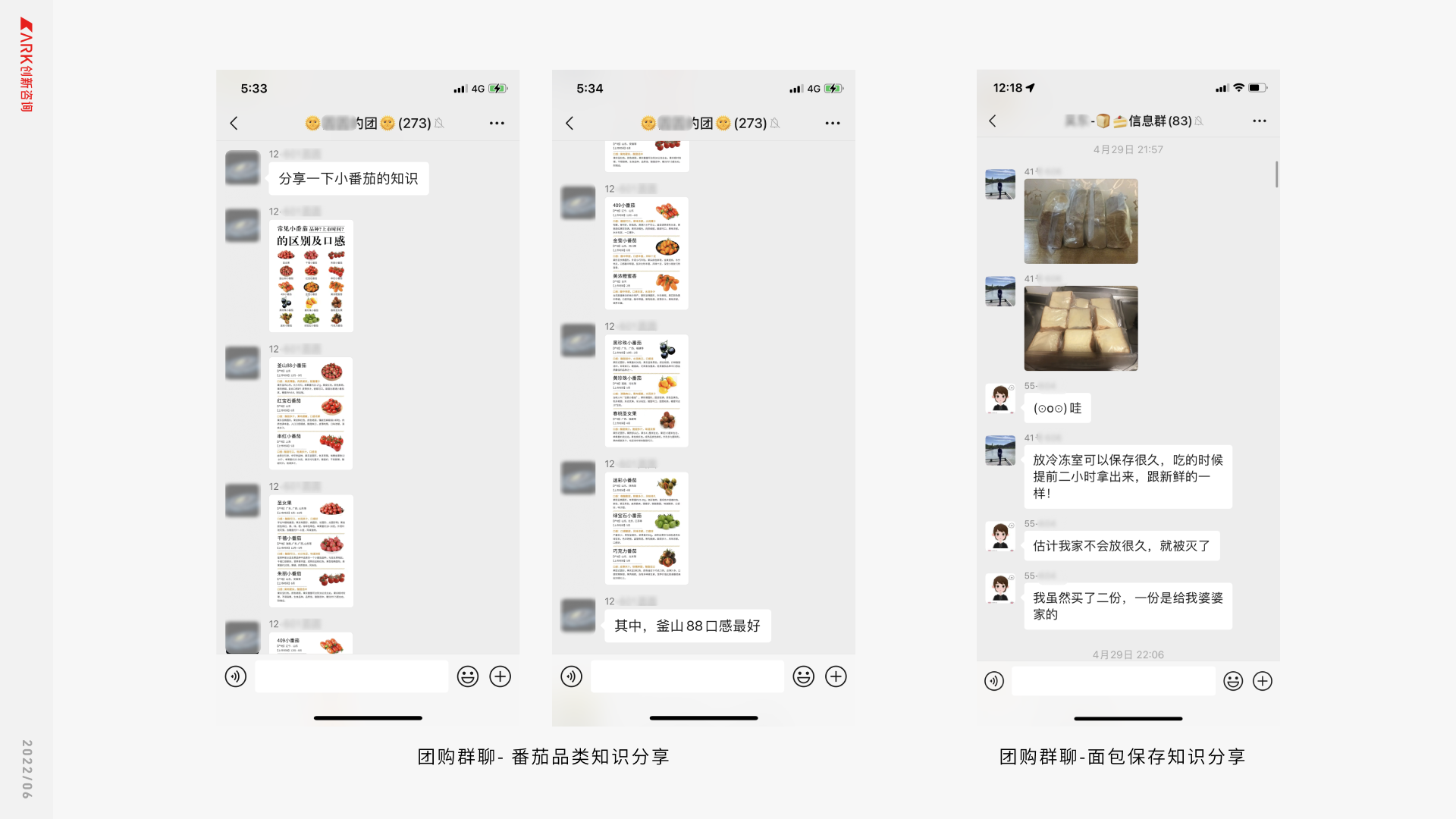

例如,在分发货物时,通过群聊发布的取货通知容易被其他信息淹没,很难保证所有人都能即时看到,所以在配送不易保存的物品时,团长会按响门铃,确保居民即时取货。或是在卖货的同时,也分享一些食材保鲜小诀窍,让居民能更长时间地享有新鲜的食物。

图:从「到了吗」到「明天派送」的变化

图:食品(番茄)知识分享

(2)环境迭代

这个角度类似于相互成长、相互成就,或者说让从环境上来协助整个社区往好的方向发展。

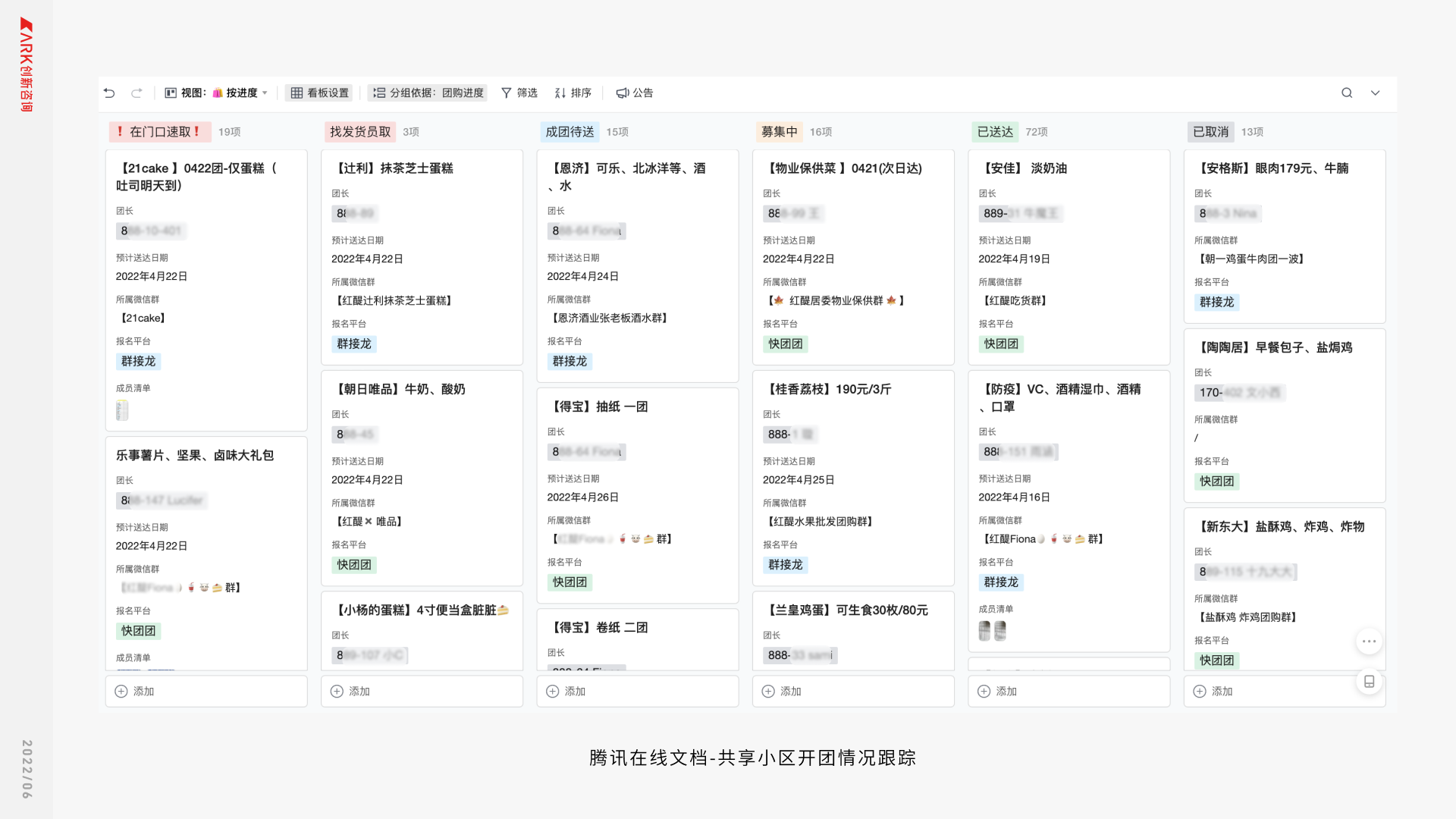

底层驱动原因也会比较多样:比如说希望自己的团购更加方便、邻里和睦、房价上涨,甚至单纯的下楼活动、社交需求等等,从而会发生一些非团长发起的体验迭代,主动帮助团长统计、发货、通知、送货、改进建议等(哪怕自己并没有购买)。

图:疫情期间ARK同学为小区做的团购情况看板

另一种的集体性迭代则是平台的迭代,工具的产生。但是很可惜这次团购的爆发和收尾特别的迅速,并没看到快团团等平台有较大的迭代动作。

2. 从情绪体验到情感产生

虽说体验是为情绪而设计,但情绪始终是单次的、转瞬即逝的,这是一种短时的、本能的、原始冲动型的感受。而情感可以理解为是情绪设计的延续,它比情绪更具有持久性、丰富度,具有社会性的、细腻绵长的感受。

「情感化设计」这个词,可能确实因为中文达意各不相同,我一直认为经常被滥用。在互联网产品设计中所谓「情感化设计」常常用在一些报错页面或者沟通页面,但其实情感它应该是一系列的感受,产品应该具有一个完整人设,而不是单一的、单点的。

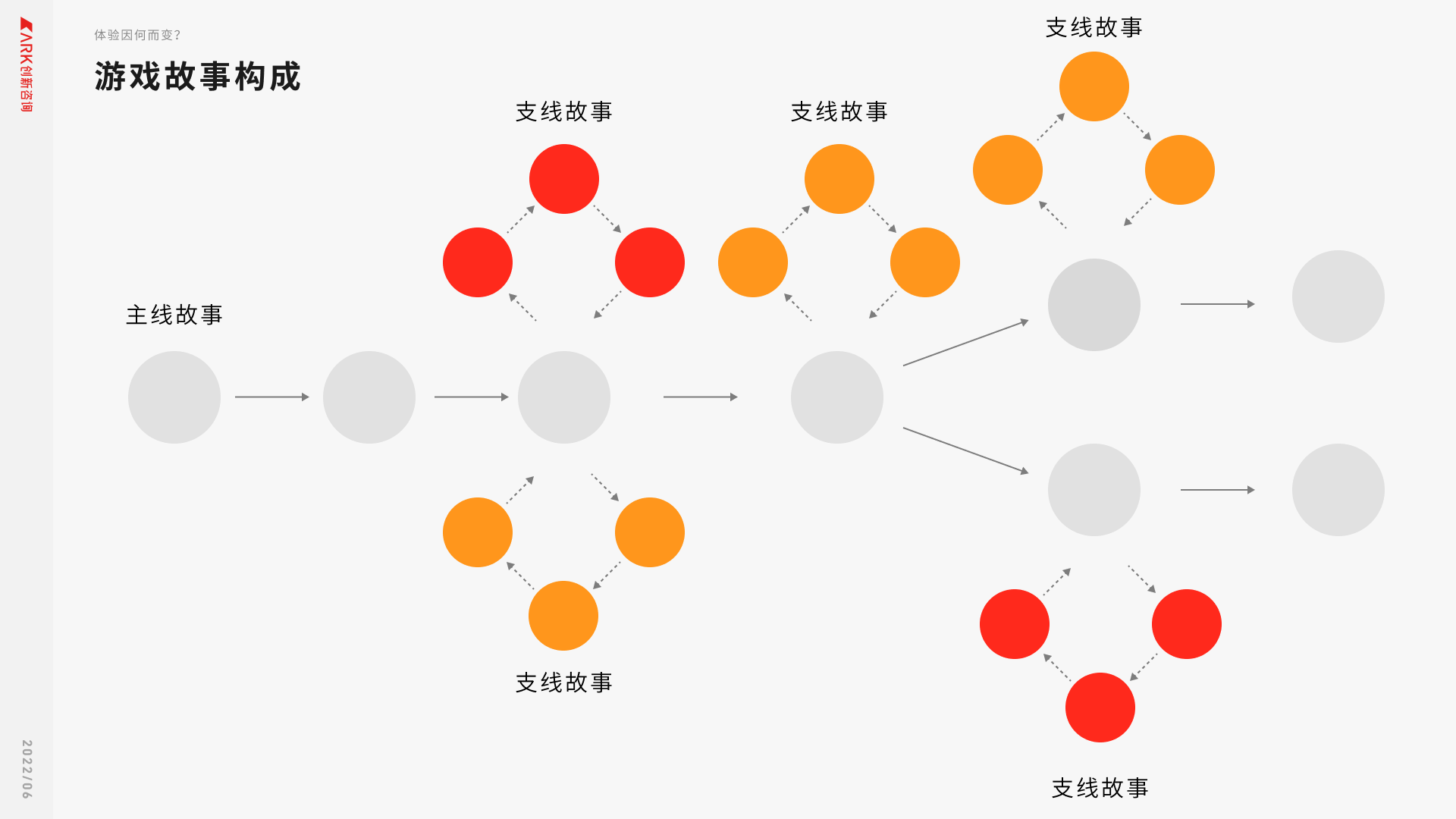

在许多剧本创作、RPG游戏设计中,对情感的设计非常复杂且系统化,在大型游戏中你可以体验到主角的各种情绪起伏,或者是纠结矛盾、喜悦悲伤,这让人物角色更加立体化,玩家的情感代入也会更强烈。

图:一个游戏需要多种故事交互才能构成一个立体的世界观和主角形象 [2]

那么在社区团购中,它有一个其他购物模式很难具备的特点:「团长」通常都是「团员 」的邻居,这一属性足够让双方的距离天然的拉近,从而带来「情感构建」。一旦双方建立情感连接,那么获取的情绪反馈会更加持久和丰富,也会因为一次次的接触而产生信赖、钦佩、包容、保护等更深层次的感受,关系也不限于「买卖」。最终不再是单次的情绪变化,而是更加长期且持续的感受和行为。这是一种更深入且更加需要投入时间成本来维护的体验。

结语:

虽然这样大规模的社区团购可能不会再来,但是整体的发展过程、迭代模式,情感的建立和变化等,在各种体验设计中都会出现,希望可以给你带来启发。

相关著作:

[1] Emotions and Life: Perspectives from Psychology, Biology, and Evolution, Washington, DC: American Psychological Association, 2002

[2] Tynan Sylvester:《体验引擎:游戏设计全景揭秘》

相关参考:

艾瑞咨询 《2021年社区团购NPS用户体验研究报告》