创作是向内探索+向外实践|站酷专访数字艺术家柳迪

品牌青睐的先锋艺术,创作灵感从哪儿来?

TDW设计周2023,将于7月28日-30日在深圳市福田区会展中心举行。本届设计峰会以“回归创造力”为主题,二十一位跨界设计大咖,将解读智能浪潮下,在设计领域我们“为何而做”与“如何而做”,重新诠释创造力的本质。

新媒体与数字艺术家兼导演柳迪,将现场进行《梦与现实的交融》主题演讲。站酷专访对话柳迪,探索创作的更多可能性。

怎样激发创作灵感?如何平衡艺术、理解与观众感受?怎样拆解品牌需求?如何看待科技与艺术的关系?针对这些问题,柳迪从创作实操视角,给出了深度解读和经验方法。

柳迪

新媒体与数字艺术家兼导演

2022年冬奥会开幕式视效导演

作为中国数字艺术的领军人物,他的作品中带有浓厚的科幻色彩,融合了对于自然、人类和文明的独到见解,有别于单纯的浮夸与抽象,在他的作品中,可以看到理性与非理性之间的完美契合,也能读出对于哲学的深度思考,让人们在这个充满未知与想象的时代,充分感受艺术的力量。

2010年凭借《动物规则》(Animal Regulation)系列作品一炮而红,荣获LACOSTE ELYSEE PRIZE金奖,2022年担任北京冬奥会开幕式《过年好》环节的视效导演。

站酷网:上学期间专业是摄影,是什么契机进入了CG行业?

柳迪:央美会在大一安排非常丰富和综合的专业课程学习,帮助学生接触更多领域,便于在未来选择更感兴趣的学习方向。我自己本身比较喜欢视觉的东西,包括电影、动态和三维,所以当时选修了三维的内容,后来就边学边创作,慢慢做出了一些作品。

在大二选择专业的时候,我也在三维动画和摄影之间摇摆过,因为这两个专业都是偏图像和创作的,区别可能只在于是静态图片还是动态作品。当时觉得做动画太累了,摄影会相对好一些,所以选择了摄影。

大学毕业之后我做了很多年自由艺术家,作品都是艺术摄影方向,但是时间长了,我慢慢觉得有点局限,希望能够有更多表达空间。动态作品,比如短片,虽然制作起来更复杂,但它能够承载的信息量和能够表达的东西会更丰富、也更有意思。所以在做很长一段时间的静态图像后,我也在尝试做一些动态影像类的作品。

《动物规则》

站酷网:您的作品大多是超现实主义风格,为什么对这种风格更偏爱?

柳迪:大家感兴趣的东西可能就是天生的,无法很清晰地说出具体的原因。每次创作我都在不断思考、不断梳理自己的感受,现在回想起来,原因可能在于我想做一些超越眼下现实世界的东西。

因为我们生活在一个很现实的世界里,摄像、摄影相当于在观察世界,是从不同角度发掘现实生活中不同侧面,也是艺术家表达的一个角度。但我在那个阶段,是希望能够做一些突破现实世界限制的作品。

所以我在最早期的作品里进行了很多尝试,我会在熟悉和司空见惯的生活场景里,比如小区、居民楼等,放入特别大的、超现实的动物,就是希望能够探索更多的视觉可能性,也希望给予大家一些不一样的感受。

站酷网:从《动物规则》到《自我的重量》、《顽固而持久的幻觉》,您的项目似乎与自然、哲学有着深刻的联系,为什么更关注这类主题?

柳迪:现在有很多关注哲学和形而上理论的艺术家。我猜想原因可能是,很早以前的艺术家承载的责任是比较具体的,随着社会变得复杂,艺术家要面对的情况也更复杂。很多时候,艺术家的责任从用绘画技巧表现现实世界,转变成了他有责任、有必要在作品中展现一些思想和思考。所以现在很多艺术家都会在创作中加入他们的哲学思考。

我从小就喜欢看哲学、物理相关的书籍,这个过程会让我放松。同样地,通过哲学思考和艺术表达,将自我抽离出现实世界,这对我来说也是一个短暂的放松方式。

我最近在重看一些小说作品集,我很喜欢电影《降临》原著小说作者特德·姜的一本短篇合集《呼吸》,最近一直在反复观看。

我还特别喜欢《2001太空漫游》的原著,是英国作家阿瑟·克拉克创作的同名长篇小说。这篇小说和电影的创作是同步进行的,相当于是一个命题创作,由作家阿瑟·克拉克和导演斯坦利·库布里克共同完成,最后将剧本改编为小说出版。我很喜欢这篇小说,它的立意和创作野心都很强大,很推荐。

站酷网:有一个想表达的主题后,怎么找到契合的创作表达手法?比如,《动物规则》是摄影,《自我的重量》是首尾相接的循环动画,在不间断的循环中加入了一个“预期中的玩笑”,《顽固而持久的幻觉》采用的是变幻莫测的艺术动画,这些表达的灵感来源是?

柳迪:大多数人创作都会有一个灵感起点,对我来说可能是一个图片或图像,也可能是小说中的一句描述或概念。所以我经常会从感兴趣的主题里,找一些能够打动我的、有意思的角度作为创作出发点。

《自我的重量》和《顽固而持久的幻觉》这两个影像类作品创作时间有点长,中间我边做边想,就来回加了很多特别细的想法。

选用循环影像作为表现手法的原因是,我希望做成动态雕塑的感觉,而不是一个“线性”作品。我希望美术馆的观众看到这个作品是一个路过的状态,就像在美术馆看静态作品或雕塑作品一样,他可能看了一会儿,发现是个循环作品就离开了,而不是像电视、电影、音乐那样,需要按照顺序从开始看到最后,才能理解或感受的艺术作品。

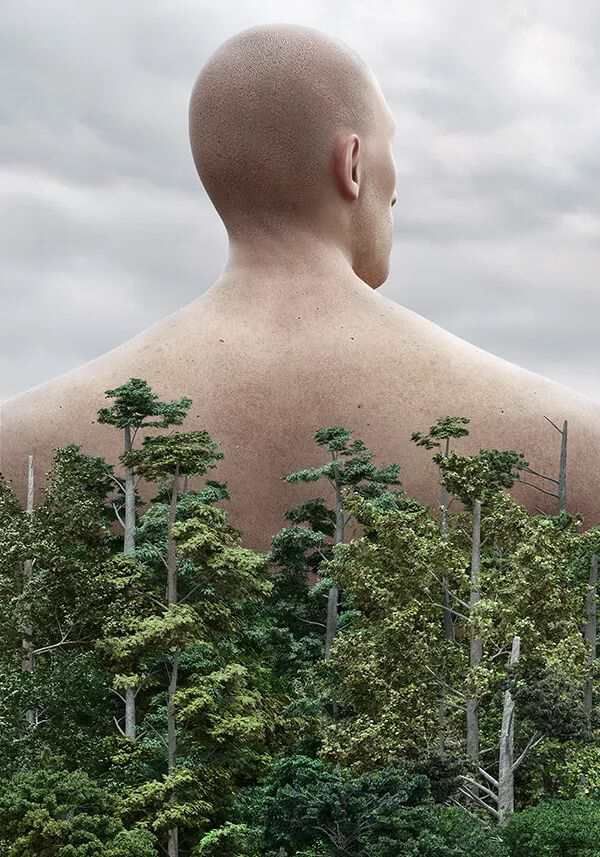

《自我的重量》

《自我的重量》中间有一些循环,有时候森林上面还是一片森林,有时候上面会出现一个巨人,有时候上面是一个彩色的世界。我有想过会有人觉得无聊,但我觉得最无聊的不是升上去看到一个巨人,而是影像停留在森林底部静止不动的时候,虽然有风吹树叶在动,但稍不注意可能会以为是个静态影像。我原本就是想做一个挺无聊的东西,但它偶尔会有些超现实,会带给人释放的感觉。

《动物规则》的灵感来源比较个人。我经常会路过一些小区,里面有很多杂物和很多人生活的痕迹,房屋经过了多次改造外观也有了很大不同,我喜欢那种有生活的痕迹、能感受到时间流逝的场所,虽然有时候会觉得有点乱,但我觉得很有人味的。我就思考,在这样的场景里会不会什么东西,能够让我们在除了面对每天上班、下班、上学、放学这些很具体的问题之外,能否超越现实看到更形而上的东西,或者能够换一个角度看待我们生活的世界。所以我后来就在这个场景里加入了一个不可能存在的、超现实的、巨大的动物,我觉得这样也许能产生一些化学反应,这个地方不再像原本的地方,动物也不再像原本的动物,比如大象和青蛙,感觉都变成了一个新的东西。

《动物规则》

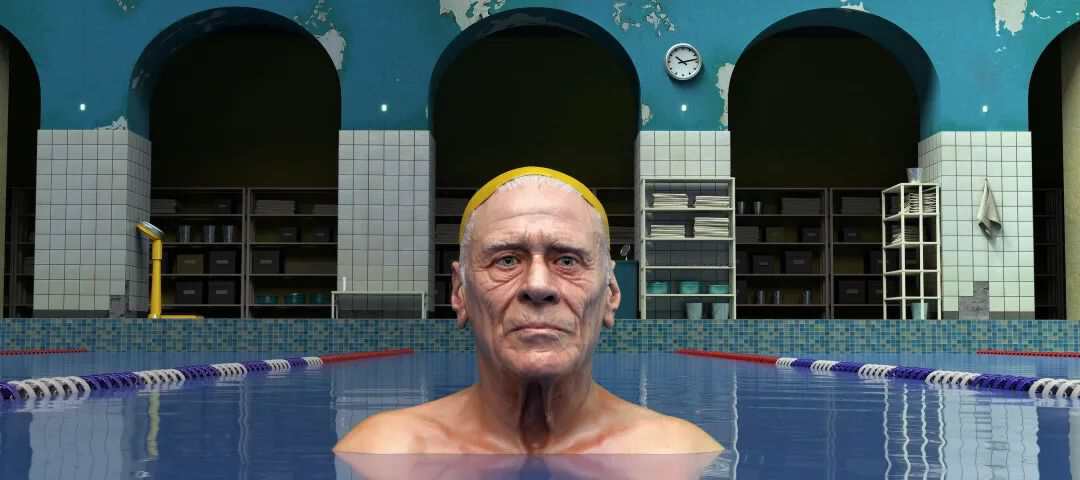

《顽固而持久的幻觉》从画面来看,是一个老人去游泳锻炼身体,有那么一个休息的瞬间,他抽离了、放空了。

《顽固而持久的幻觉》

作品本质上是想从肉体和精神层面,探讨关于我们自身的一些问题。一是面对肉体,我们是用什么方式去对抗自然法则。二是,我们精神上怎样超越自身认知,反过来认识这个世界和自然法则。

一个在锻炼身体的老年人,它本质上就是在对抗自然法则——你的肉体会衰老、会消亡。但是人的意识本质上是不接受的,我们当然都希望自己能活得长一点。所以我想探讨如何在意识上或肉体上如何面对衰老,或是如何面对肉体的消亡。

这个场景中,我还画了很多壁画,内容是前苏联太空时代的一些科学理想和太空计划,我觉得那是人们精神上追求的另一个方向——我们想要怎样去超越自身的认知、怎样去理解这个宇宙。

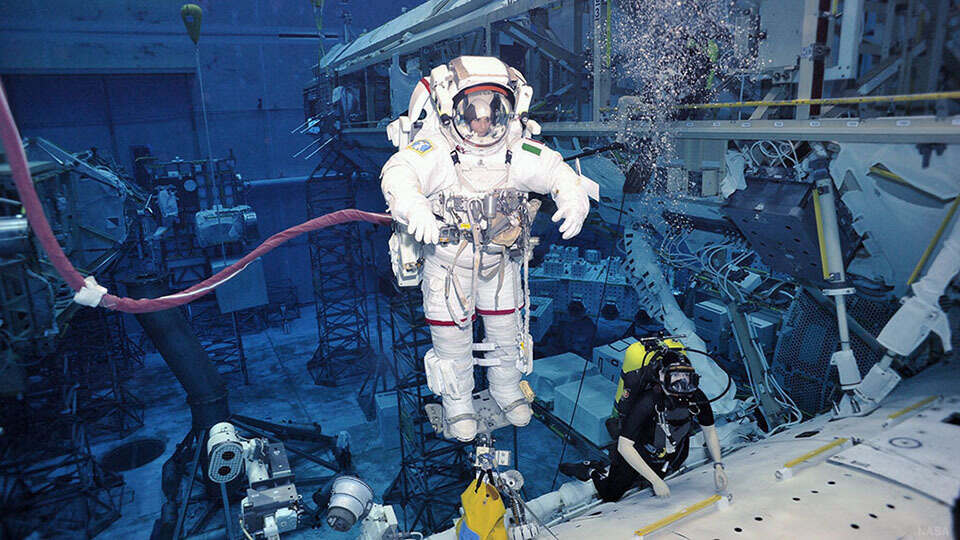

这个作品最初的灵感来源于NASA浮力实验室的一张照片。照片中宇航员被放置在有水压的泳池中进行训练,感觉有点像在游泳,又有点像在做科学探索,我最后就将它转换成了《顽固而持久的幻觉》这样一个作品。

图源网络

站酷网:很多人评价您的影像作品“有强烈视觉冲击感,同时会带来有关现状的思考”。但很多思考是比较深入的,会不会担心大家有“看不懂”的困惑?如何平衡艺术、理解与感受?

柳迪:对于我来说,不是特别担心“看不懂”这个问题,因为我很多作品都是很视觉的,可以从视觉上带给人很直观的感受。在这样的前提下,我当然有自己的一些设计和想法,但我的最终目的不是为了传达我的想法,每个人因为经验的不同,对作品的消化、产生的体验也会不一样,我觉得作品存在的意义就是每个人看到它之后能产生的不同感受。

很多作品其实都更注重于“体验”。比如我们听古典音乐,如果我们带着听得懂的前提去听,那一定会破坏我们的听觉体验,也一定会听不懂,但如果我们只是放松去感受,我们就能体验到音乐中自然而然流露的情感。我觉得很多艺术作品大概是基于这样一个形式。

当然,也有很多作品是需要我们用一些材料,或是我们对这个艺术家要表达的东西有一定了解,才能对这个作品有一个准确认知。比如《Comedian》,是一根香蕉被贴在墙上的作品,它本身视觉很简单,它不像绘画一样有那么多视觉上的表达,它背后需要一个强有力的文本进行加持,才能让这个简单的视觉变成一个很有力量的创作。当文本是作品表达一部分的时候,我们就需要去做一些了解。

但是对于偏视觉的创作来说,我的感受是没有文本会更好。比如毕加索和罗斯科的抽象主义作品,可能你会听到一些对于作品的解读,但我觉得更重要的是作品本身带给你的一些情感体验。

站酷网:在作品表现手法上,您通常会将主体放大,或解构、重塑,这背后有什么含义?

柳迪:将主体放大有点像我自己的趣味和爱好。我喜欢一个东西放大之后带给人的冲击感。

关于解构,比如在《LEM》中,做了一个很大的人体,但他不是真正的人,而是一个雕塑,在雕塑中又放了一些动物标本,想表达的是人和自然的关系。

在《PATTERN》中的丝网希望表达在未来世界我们对于雕塑的认知,是想做一个具有未来感的人体雕塑。

站酷网:您的作品大多看起来很有细节,花费大量时间将作品真实化,是为了模糊虚拟和现实吗?

柳迪:有这个想法。现实生活中那些富有细节的物体和生物常常会带给我灵感,但我在创作过程中不满于只是去复刻,不然和照片没有太大区别。我希望自己的作品能做到细节很真实,让人感觉和现实有联系,但整体场景是超现实的,或者主体是超越现实生活限制的。

站酷网:此前您作为视频导演为冬奥开幕制作《过年好》环节,分享一下如何能做出“全世界都懂的艺术”?

柳迪:这个你会发现和我前面说的内容比较冲突。我之前创作就不太在乎大家“懂不懂”,但我和张艺谋导演一起工作的时候,学到最重要的一点是,可能很多时候,我们需要做“全世界都懂”的作品。

对于艺术家来说,很重要的是,在创作时能拥有绝对的自由,能够做出具备自己特质的很独特的东西。

但在冬奥会中的创作,它不是个人的作品,它需要在奥运精神、国家精神的文化语境下进行创作,创作的前提是需要大家能够从中获得很明确的审美体验,即不管观众了不了解艺术、对视觉感不感兴趣,不管观众有怎样的文化背景,看到这个作品之后都能获得视觉上的愉悦体验。创作出这样雅俗共赏的、全世界都能觉得美的作品,其实是更难的。所以我当时有花很大精力去改变自己的创作习惯,在这个项目里不断去摸索和调整,找到大家都觉得ok的一个做法。

站酷网:在商业项目中,您是怎么拆解品牌需求,然后到灵感,再到项目执行的?

柳迪:品牌很多时候需要的也是更广泛意义上的美。我觉得和品牌合作中很重要的一点是,你要学会换位思考。试着站在客户的角度去思考,你能更准确地发现他们真正想要的东西。

从对品牌的角度来说,我觉得换个角度思考也是很重要的,因为在创作的时候,创作者很容易陷入自我的创作状态里,因为你能很明确地知道怎样做是好看的、是高级的。但有时候客户想要的作品,需要考虑品牌特性、目标受众、广告风格等一系列因素,创作者应该在这些前提下,去做自己觉得好看的、酷的创作。但有时候艺术家的创作风格和内容,可能不自觉地凌驾于其它规则之上,这时候就需要我们去考虑对方真正需要的是什么。

这也是一个对大家都公平的、互相尊重的过程。对方尊重创造的逻辑和方式,创作者也能从更开阔的层面去理解这个合作。

从对受众的角度来看,作品的受众除了客户,还有更广泛的普通人。我觉得艺术家创作时还需要客观考虑作品的艺术性,以及能够给普通人带来一个美好的体验。

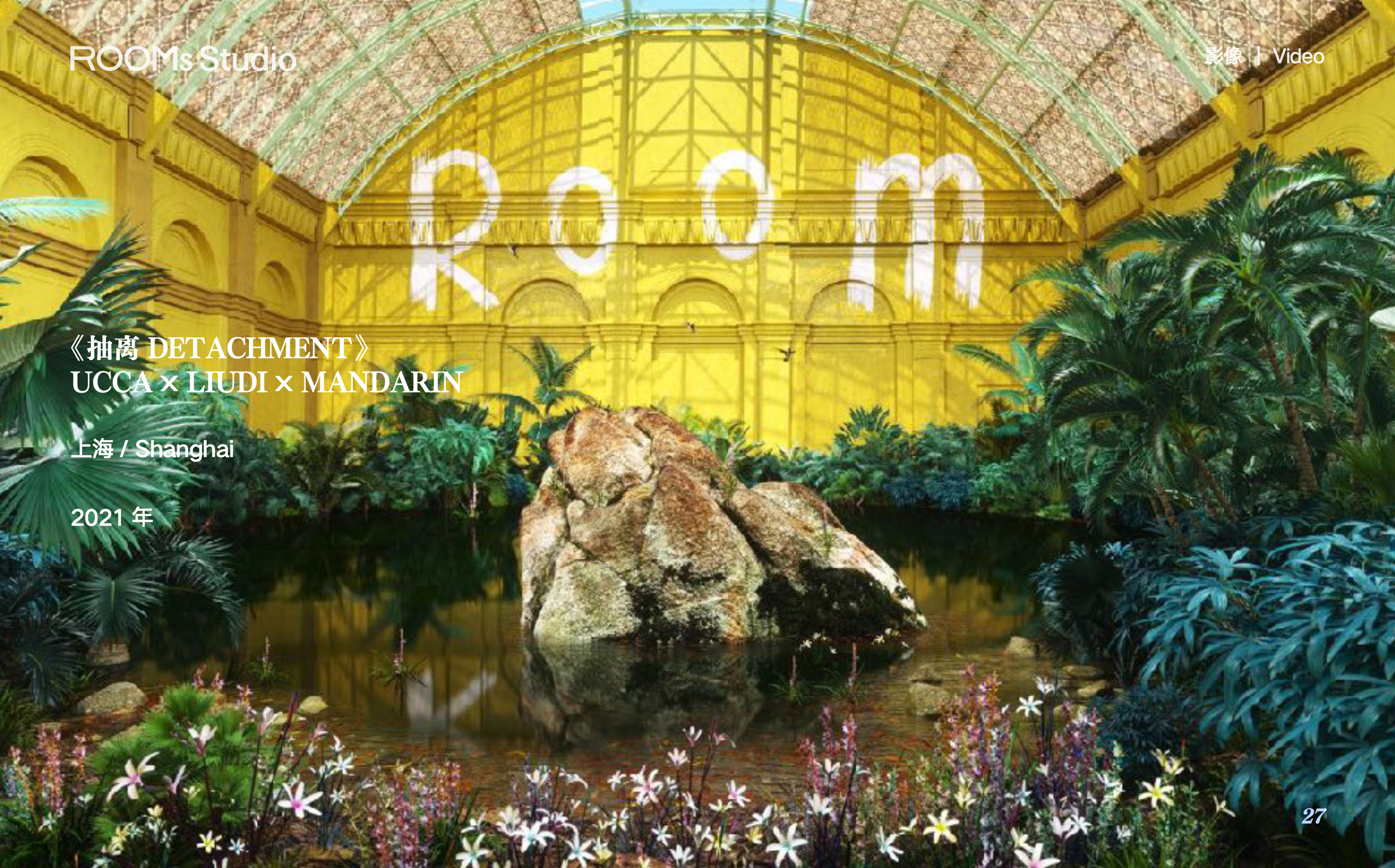

商业项目的创作基本会由ROOMs工作室团队共同完成,商业作品会有同伴们的创意和客户的想法加入,是更具商业潜能的存在,也是更多元想法的呈现。

工作室改名叫ROOMs,除了我很喜欢场景化创作的原因外,也是希望工作室能够聚合更多艺术家,一起联合共创。

站酷网:您与诸多明星、奢侈品有过合作,您认为3D动画视觉与商业场景有哪些更多的可能性?

柳迪:我觉得一定会有更多可能性。CG本身是一个虚拟视觉、虚拟现实的创作方式。最早的时候大多是用在电影这种重工业的制作上,也有着比较科学和完善的制作流程。

但是现在软件成熟很多,变得非常好操作,也很容易创作出很好的效果,现在很多个人艺术家也能用CG做出一些很有意思的作品,所以CG的应用场景更广了。它不再只适用于高成本、高投入的影视,而成为了艺术家个人的创作工具。

我觉得未来CG会越来越普及,承载CG作品的载体也会更多元。现在我们可能更多是在屏幕上呈现,随着苹果头显等设备面世,我觉得未来的应用场景可能会转向虚拟空间中。

站酷网:AI发展愈发强大,也有许多艺术家与AI共创完成作品,您如何看待艺术与科技之间的关系?您有与AI共创的计划吗?

柳迪:我觉得当一个行业变好的时候,其实大家都会变好,同样也意味着会有更多艺术家、更多有才华的人会加入进来。宏观来说这是个好事,行业整体都会有所提升。对于AI我更担心的是,它会让这个行业不再有创作力了。大家可能都会面临没有创作空间和没有前景的问题。

AI会给行业里所有人都带来影响,只是影响程度大小的差别。但我觉得,行业整体更活跃、更繁荣,是对大家都好的一件事情。我们目前也有尝试用AI去制作一些故事剧本、概念设计、图像创作。

艺术和科技本身就是相辅相成的关系,差别在于科技在艺术的比重有多大。比如最早是颜料处理技术的进步,有了创作材料和工具的迭代,后来有了相机、三维技术、虚拟影像,其实都是随着科技进步带来的创作工具的升级。所以我觉得科技和艺术本身就是交织的,没有脱离了科技的创作。

机械装置视频作品《重生》

站酷网:您曾在专访中提到,“生命的体验是要找到那个适合自己、最能体现出自身生命价值的存在。”现在您找到这个存在了吗?

柳迪:我一直有在往那个方向去努力,我确实也感觉现在有变得比以前更聪明一点,也更接近适合自己生命的状态。

我在做艺术家的阶段,总会看那些特别厉害的艺术家的作品,幻想要是能像这样的艺术家一样创作是多好的事。但我慢慢发现,这些艺术家之所以能做那样的作品,是因为他是那样的人。而每个人都有自己独特的创作方式。

从我自身经历来看,我从刚上学的时候就在用CG创作,虽然后来选了摄影,但最后还是重回CG领域,我就觉得冥冥之中我还是要做CG的。很多人喜欢的东西其实不是自己擅长的,总是需要不断调整,找到最适合自己的方向。

所以我觉得对于创作者来说,更重要的是要找到自己适合的创作方向和创作方式。就算和自己最初预想的不一样也没关系,在任何领域都能产生很厉害的作品。

站酷网:未来有哪些创作计划?可以给年轻的创作者们一些建议吗?

柳迪:我觉得对于创作者来说,最重要的是要找到自己擅长的领域。我觉得创作都是在了解自己、向内探索的一个过程,你可能需要一段时间才能认识真正的自己。其它的人脉、资源,在你积累出好的作品之后,都会自然而然获得。

关于未来计划,一是继续商业合作内容的创作。二是我今年回了美院读博士,未来可能会有一些更偏学术上的个人创作。另外工作室也有在参与一些电影项目,未来会有一些影视类的创作。有机会的话,可能也会做一些小短片,我觉得故事本身是非常有力量的,也是对所有人都很重要的艺术形式。古往今来,我觉得艺术才是生活的核心。

站酷网:在 TDW 设计周,您将带来《梦与现实交融》主题分享, 提前剧透一些将解读的关键问题?

柳迪:我会分享一些在创作、在商业中的思考,以及工作室在创作中积累的技术和经验,最后还会聊聊我进入这个行业的一些经验。

关注「腾讯设计族」公众号

了解更多TDW最新资讯

编辑:高高

封面设计:海边的卡夫卡