让可持续可见|Green Design Objects 100特刊预告

《Green Design Objects 100》榜单,便首次以结集编辑出版与线下展览的方式,向大家呈现一个正在绽放的绿色设计时代。

2月的最后一天,我们送上《可持续设计大赏》(Green Design Objects 100 )特别号。通过100件可持续的设计作品,希望与大家共同感受到设计的能量,体味日常生活中的“绿”意,走向与万物永续共生的未来。本期我们诚意推出的《Green Design Objects 100》榜单,便是首次以结集编辑出版与线下展览的方式,向大家呈现一个正在绽放的绿色设计时代。

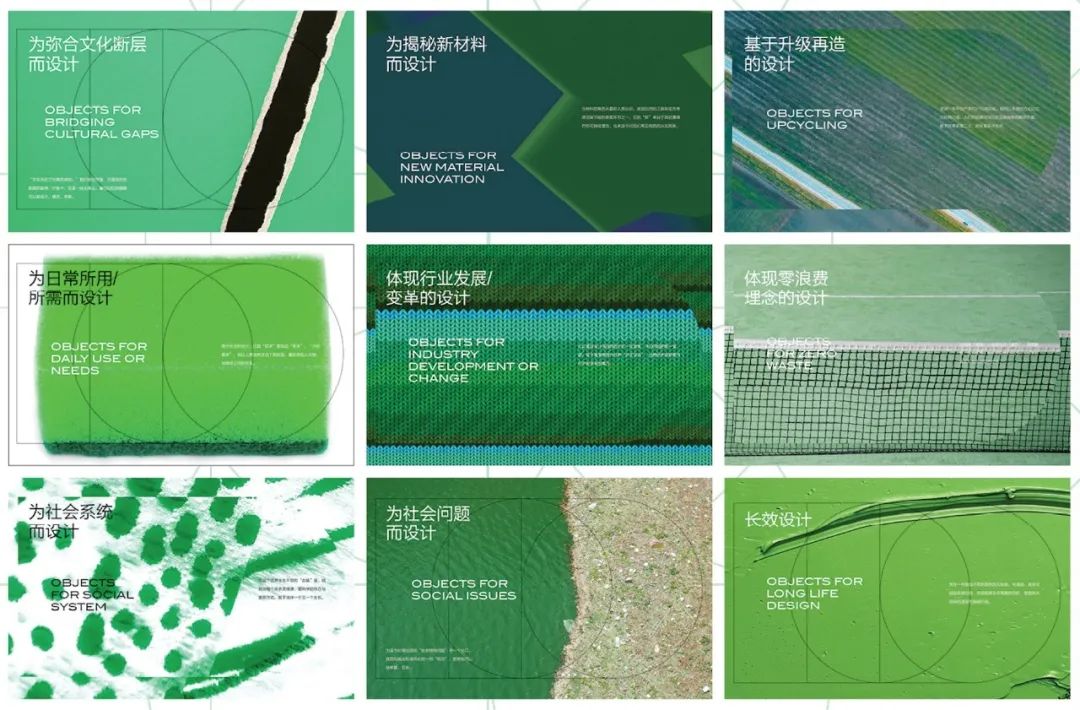

当可持续逐渐成为当下日益达成的共识,而绿意盎然的社会范畴,我们相信更在设计物件之外,于是把Green Design Objects 100设定在九个方向:

1.为弥合文化断层而设计;

2.为揭秘新材料而设计;

3.基于升级再造的设计;

4.为日常所用/所需而设计;

5.体现行业发展/变革的设计;

6.体现零浪费里理念的设计;

7.为社会系统而设计;

8.为社会问题而设计;

9. 长效设计。

1 为弥合文化断层而设计

Objects for

Bridging Cultural Gaps

“文化开启了对美的感知。”我们在自然里,在富有历史肌理的旋律、纤维中,在我们身处的土地上,看到记忆的缝隙可以被设计、填充、串联。

▲ 致力于发现中国在地之美的自然造物新国玩系列。

▲ 南头古城中的if工厂,承载着过去城市精神的延续,也代表由创意引导的城市发展的无限的可能性。

▲ 位于台北松烟的不只是图书馆,从泡澡变为“泡书”空间。

致力于民艺再生的“自然造物”、崇明土布,延续当地文化与情怀的南头古城、理发巴士,时光在不同地域和环境中穿梭,音乐、阅读文化仍在延续……

2 为揭秘新材料而设计

Objects for

New Material Innovation

当材料的角色从最初人类认识、改造自然的工具转变为考虑低碳节能的首要环节之一,它的“新”来自于其初露锋芒的可持续属性,也来源于对我们常见物质的认知刷新。

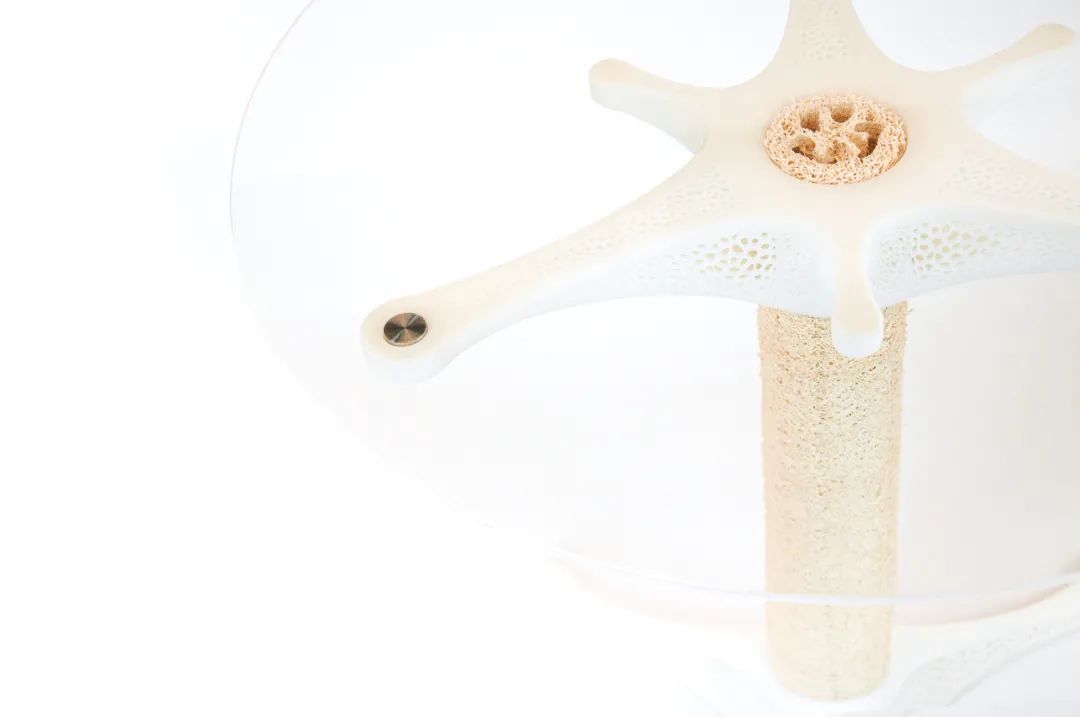

▲ 设计师李明亮和洪丽娟的《山君》菌丝体家具系列。

▲ 全球第一架由100%回收HDPE塑料再造而成的钢琴由NANOxARCH®(材料乘以设计™️)和海洋保护机构亿角鲸、产品设计团队Benwu Studio及百事中国共创完成的。

▲ 材料设计师宋悠洋研发的PEELSPHERE,一种100%可循环利用的生物可降解材料。

▲ QWSTION由种植在菲律宾高地的芭蕉科植物制作而成的新型面料Bananatex®。

▲ 慢物质创办人曾令波用锡木熔补创作的“弥生”茶仓,让人在日常喝茶时,能对已有 4000年历史的锡材料和日常生活的道具想象、省思、 体验其日常生活中的实用美。

从真菌衍生而来的菌丝体成为材料研究者和设计师的宠儿,可生物降解的皮革、塑料替代品,“绿”科技加持的新发明,让材料的未来更加可持续。

3 基于升级再造的设计

Objects for

Upcycling

根据世界银行的数据,全球一年平均产生约20.1亿吨城市固体废弃物。如何以永续的方式让它们找到归宿,人们开始探寻找回生活废弃物的剩余价值,赋予更多第二次、甚至更多次生命。

▲ 在建筑师刘家琨看来,再生砖既是废弃材料在物质方面的“再生”,又是灾后重建在精神和情感方面的“再生”。

▲ MO de Movimiento再生材料餐厅从家具、照明、细节布置、户外的巨大天井和园林景观......全方位360度实现“绿色建筑”。

▲ Krill Design推出的世界上第一盏由橘子皮做的Ohmie台灯。

▲ 设计师吴燕玲Elaine Yan Ling Ng创作的全球第一个可持续的蛋壳瓷砖系列CArrelé。

▲ 设计师梁晨带领明渡设计团队通过设计的手法去表达自然中所蕴含的哲学。图为丝瓜系列2.0

▲ 倡导永续循环的春池玻璃。

▲ Patagonia的飞盘由回收自废弃渔网的NetPlus®材料再造而成。

砖石、废纸、渔网、剩余食材的再生,材料设计师们以自然为师;也从曾经的记忆中找寻物质再生背后的情感依托。

4 为日常所用/所需而设计

Objects for

Daily Use or Needs

源于生活的设计,比“欲求”更贴近“需求”。“少即是多”,也让人更加关注当下的自我,重新审视人与物、与地球之间的关系。

▲ 可100%生物降解的口罩Marie Bee Bloom。

▲ Never Go Alone 日常护理防疫系列,包括可重复使用的口罩、可补充的消毒洗手液和消毒湿巾盒等。

▲ Safone蛋皂在原料、包装上都考虑了可持续。

▲让废旧木料焕发新生的Somewhere, Sometime铅笔

以人为尺度的光、会“开花”的口罩、减少清洁却更干净的织物、以蛋为形的清洁皂,还有手掌间兼具创意与环保巧思的文具,带我们从生活中发现环境友好的细节。

5 体现行业发展/变革的设计

Objects for

Industry Development or Change

别具意义的一次尝新,未知领域的“第一堂课”,每个改变都曾为世界“计之深远”,也饱含先锋的勇气与开创未来的蓄力。

▲ 苏黎世联邦理工学院 Block研究小组、扎哈·哈迪德建筑事务所计算与设计小组(ZHACODE)以及incremental3D合作设计的STRIATUS数字混凝土拱桥。©naaro

▲ 法国设计工作室Ciguë设计的“都会酒店,其完整水循环系统将成为以后酒店及住宅的建筑原型。

▲ 多抓鱼循环商店中的“循环”是整个流动的过程,从回收、处理再到售卖。摄影:胡彦昀

新一代3D打印技术创造的建筑装置,旅途中的行李箱、酒店,社区空间的在地实践,一起看看不同领域的创变与先锋举措为地球的未来做了什么努力。

6 体现零浪费理念的设计

Objects for

Zero Waste

给地球“减负”,也给自己“减负”,习惯重复、循环使用,拒绝不需要的东西,从日常去靠近不制造垃圾的生活。

▲ 节省90%的水、80%的能源,并保证100%持续稳定的流量、压力和温度,瑞典Orbital System实现了世界上第一款可循环淋浴系统。

▲ 中国香港建筑设计事务所EDIT ECTURE以永续设计为理念而打造的麻将套装“EDIT MAHJONG”。

▲ 来自设计团队“1004TEAM”,使用rPET、rPETG、再生铝等再生材料的流浪猫窝(效果图)。

▲ 韩国设计师Sungrae Kim发布的“Light Box”,以盒装出售,可被生物降解的瓦楞纸包装盒就是产品的一部分,且使用太阳能。

生活中被废弃的陶瓷、衣物、塑料瓶、纸盒子,都可以回到新生的另一个起点,把浪费的垃圾成为有价值的资源,看到余物的潜力。

7 为社会系统而设计

Objects for

Social System

在这个世界生生不息的“血脉”里,找到让每个体系更健康、更科学的存在与更新方式,赋予地球一个又一个生机。

▲ 罗宇杰工作室设计的“共享瓢虫”,采用废弃的共享单车、城市报废的汽车铁皮、环保板材边角料,实现了一个移动的儿童创客课堂。

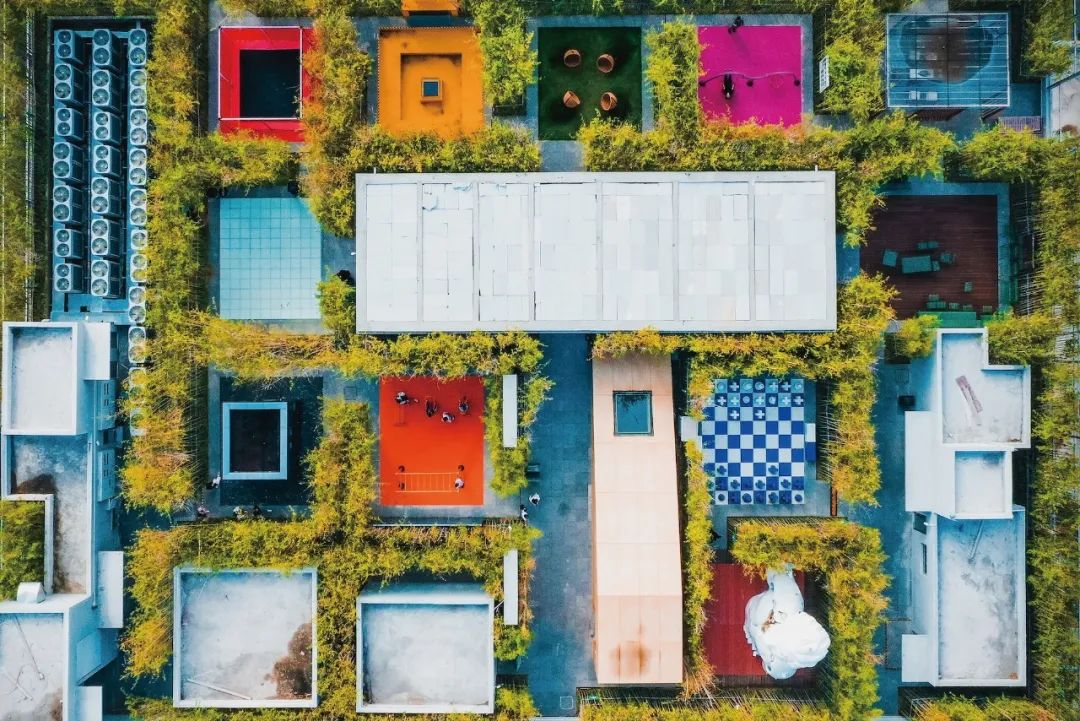

▲ 马岩松带领的MAD建筑事务所设计的百子湾公租房(燕保·百湾家园)局部。摄影:朱雨蒙

▲ 博埃里建筑设计事务所(Stefano Boeri Architetti)通过“垂直森林”扩展对建设新型建筑生物多样性的愿景。图为2022年1月,中国首座垂直森林“居然之家城市综合体”落地湖北黄冈。

▲ 日本设计事务所nendo在2021年提出的petit market(无人蔬菜摊)设计方案。图:Akihiro Yoshida

▲以设计导入的生态教育综合体——阳明实验山屋(提供:格式设计展策|摄影:汪德范)

公租房、室内农场、无人菜摊、垃圾系统,公园生态,通过局部的改变,给城市、自然带来一系列的改变与影响。

8 为社会问题而设计

Objects for

Social Issues

为某个时期出现的“社会情绪问题”寻一个出口,找到与彼此和谐共处的一剂“药方”,世界也可以修复、互补。

▲ 2016年在台中成立“不老梦想125号”,以中高龄就业的实验场域。

▲ 中国大陆第一家“食物银行”——绿洲盛食社自 2014 年底成立以来,共帮助 313 家食品 厂商“抢救”了 1200 多吨即将浪 费的临期食品,免费发给需要帮助 的群众 100 多万人次。

▲ 《红山动物园是我家》扉页,“世界最美的书”的设计师朱赢椿希望通过对可触可感的纸张和别具用心的设计,让读者与动物对话、让公众与动物园对话。

▲ 设计师黑一烊因经历“山竹台风”发起的“山竹计划”成品之一,其材质来自因台风受损的木材再利用。

▲ YUUE工作室的主理设计师翁昕煜何通过设计的介入实现资源再利用,由此而生的“Upcycling Shared Bicycle”(共享单车再利用)项目。

针对城市中的人口老龄化、剩余食物、动物园、共享单车……所引起的社会话题,建筑师、设计者尝试以创新而巧妙的方式探寻具有意义的解决方案。

9 长效设计

Objects for

Long Life Design

关注一件物品不同阶段的历久弥新,可溯源,甚至可追踪至其归宿,在延续其生命周期的同时,发掘持久陪伴的温度与情感价值。

▲ 泰国设计师Somchana用稻壳为材料给Srisangdao Rice设计的大米包装,未来可以作为纸巾盒长期使用。

▲ 来自戴之曦等三位设计师的团队的一款种子包装“种子,花勺,肥料”,从自然中获得材料制作包装,最后再将包装作为原料回归给自然。

▲ CRUSH自2020年开展的回收羊绒项目,在产品的研发期间,用视频来记录整个羊绒回收的过程,并分享给消费者,让大家更直观了解羊绒是如何回收再生产利用的。

▲ 英国艺术工作室Superflux创作的沉浸式装置Invocation for Hope(祈求希望),材料包含415棵在奥地利Neunkirchen地区森林大火中损毁的松树,多余的树还将在维也纳找个地方种下,创造一个小型的野化社区沉思空间。摄影:Gregor Hofbauer

▲ 本土创造创始人许刚设计的装置“漂流瓶”,将于2022年3月的设计之春·中国家博会“当代设计展”中作为《LOHAS乐活》杂志GDO100特刊展览空间的主体组成,与为提醒全球变暖问题而设计、将在展览现场融化的冰椅等装置共同呈现,作为本次展览空间设计师,许刚老师也将以其社会雕塑感的视角与关怀万物的本心,携本期特刊一起让可持续可见。

从种子到肥料、有情感记忆的羊绒、从树木到艺术的自然归宿、寄托着与世界沟通属性的“信物”,延长物件的生命,也给了我们对地球、对未来的启示。

◐ 图_杂志受访者供图