为了让人上瘾,潮流玩具都用了哪些套路?

泡泡玛特开盘涨100.26%,究竟做对了什么?

一年一度的北京国际潮流玩具展明天将正式开幕,限量玩具、设计师签售……这是一场潮流玩具圈的盛世,伴随着三天展期近10万人、抢购限量彻夜排队的新闻,主办方泡泡玛特已不再是小众圈子里流行的品牌,潮流玩具也逐渐出圈进入主流视野,成为一个快速发展的行业。

咨询公司NPD集团发布的报告显示,2018年全球13国艺术家玩具等收藏品玩具类别增长达到26%,占玩具业整体销售额的11%……在盲盒玩具的推动下,收藏品一直是玩具行业增长的领头羊。全球收藏品的市场份额增长了14%,达到了39亿美元。收藏品的销售额占整个玩具行业的8%。(1)

北京潮流玩具展排队「盛况」 图片来自网络

潮流玩具不同于普通卡通玩具,它不是靠动漫延伸出的IP,而是单凭艺术家和设计师在创作过程中融入个人艺术风格,用造型俘获粉丝的形象。潮流玩具的粉丝除了收集玩具外,还会换物交易、甚至重新创作,从而形成了固定的社交圈子——「娃圈」。

小玩具带来的碎片化快乐

「娃圈」的主力群体并不是小朋友,而是90后、00后,也可能是年龄更长的「大孩子」(2)。这个群体对新奇的东西有好奇心;拥有「注重自我」的消费观和审美力;对喜欢的事物从不吝于消费,且非常重视自我满足的及时性。同时,由于工作时间挤压个人生活,各方面压力变大,他们的零碎时间少了,幸福感也低了,而价格不贵的玩具恰好能够带来快乐和满足感。

入门的小玩具通常单价大约在几十元区间,且按照系列推出,对于购买者而言,他们买的不仅仅是玩偶本身,而是购买新系列时的期待,是盲摇时的紧张与兴奋,是拆开包装一刹那时的惊喜或失望,也是集齐整个系列时的满足感。就像买口红、集杯子和刷剧一样,买玩具也是一种心理需求的出口。此外,玩偶通常没有故事背景,不输出固定的性格和人设,每个人会有自己的带入和想象空间,这些与消费者之间构建起的情感联系,很大程度上已经超过产品本身了。

来戳我的痒点吧!

从产品研发和销售方式设计上,潮流玩具也充分刺激了消费者的「痒点」。

在产品研发方面,每个形象都会分季节或固定节日推出新的系列,不断给消费者新鲜感。这个过程可以让消费者产生收集的习惯和欲望,这些都形成了所谓的粘性。以 BE@RBRICK 为例,每一代除了基本款(BASIC)、透明款(JELLYBEAN)、图案款(PATTERN)、旗帜款(FLAG)、恐怖款(HORROR)、可爱款(CUTE)、 动物款(ANIMAL)之外,还会单独发售艺术家款(ARTIST),这些与知名艺术家合作的特别款式数量很少,每代只有2只。

BE@RBRICK第37个系列 图片来自BE@RBRICK官网

销售也打破了传统的方法。盲盒的设定就像是夜市的套圈游戏、干脆面里的人物卡、车站与商场里的玩具扭蛋机,它的魅力在于激发了人的好奇和不服输的心理,虽然具有不确定性、随机性和偶然性,但花钱就能有收获,并没有输掉的感觉,不同的款式还可以带来持续的快乐。

对于进阶玩家而言,氪金集齐每个系列只是低配版操作,收购隐藏款也是常规操作而已,在潮流玩具展上排队抢购限量款,晒出稀有款式的收藏才是「人生完整了」。这种联名与限量的玩法也是出圈的重要手段。忙着各种跨界的KAWS COMPANION,就从优衣库、Nike跨到Dior,各类跨界联名为品牌输送了源源不断的拥护者,成功出圈潮流玩具的代表,最后还得到了艺术界的认可。

以体验式消费延长品牌生命力

如果觉得泡泡玛特只是通过盲盒和联名这些小手段就能成为被热捧的潮玩品牌,也许就太天真了。无数曾经被疯狂追捧又快速跌落谷底的品牌和产品说明,只是一味通过营销手段刺激消费者,而不能延长品牌的生命力,最终都会走向沉寂。

那么,泡泡玛特究竟做对了什么?从零售服务与体验的角度看,它在每个场景下去找到了人的需求,并定义出如何用产品和服务满足不同场景下的需求。打破了线上跟线下的界线,触达到更多场景,以体验式消费沉淀用户轨迹,延续消费情绪。

泡泡玛特消费者旅程

1.多渠道且成本低的进入门槛

首先,泡泡玛特通常会在商场开设放着巨大玩具「招牌」的门店或智能货柜,逛街路过时很容易忍不住去看一看。其次,品牌会通过官方公众号和APP定期组织主题活动,吸引玩具设计师的粉丝、资深「娃友」和普通消费者自发制造社群话题进行传播。通过社交平台上与娃娃旅行的照片、与娃娃的故事等「晒娃」内容,不断触达到娃圈外的消费者。

现在的消费者精力被透支,他们只会选择看得到的产品。泡泡玛特以显眼的方式,在朋友圈、家周围的商场等日常固定会看到的地方出现,让产品「恰到好处」的进入消费者视线。

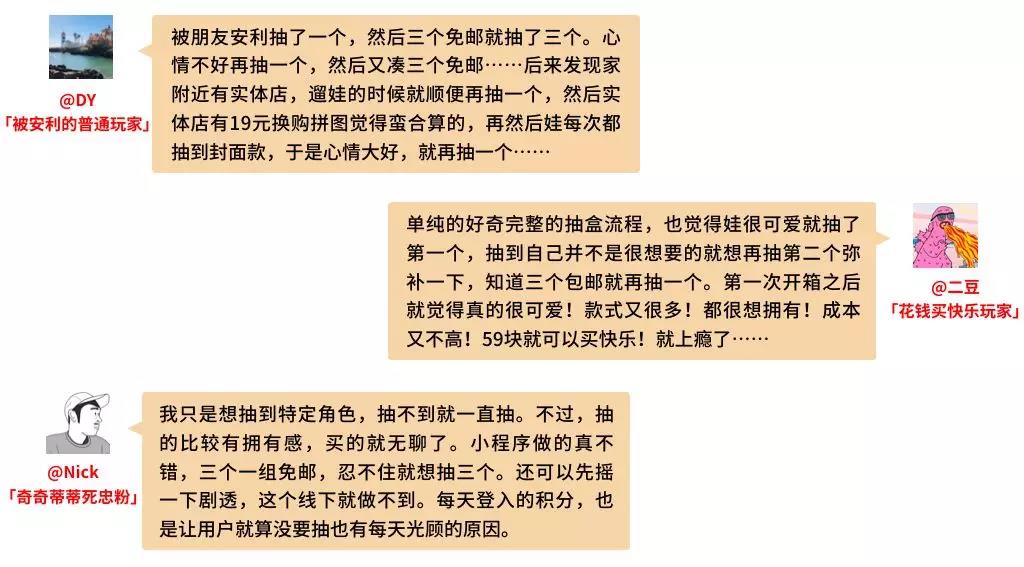

商场里的智能货柜

此外,29元的徽章和59元的娃娃,都不是一个贵到消费者下不了手的数字。当你看到朋友的分享,不管是被娃娃的可爱「蛊惑」,还是尝鲜心理的作用,可能很快就会想「随便抽一个玩玩」了。一旦开始购买行为,如果没有获得喜欢的玩具或者想要的隐藏款,就该「再抽一只」了。而一次就抽到「心头好」的人,可能也会因为产生错觉或膨胀心理,趋向认为自己是那个「被上帝宠幸的人」,继续抽下去。

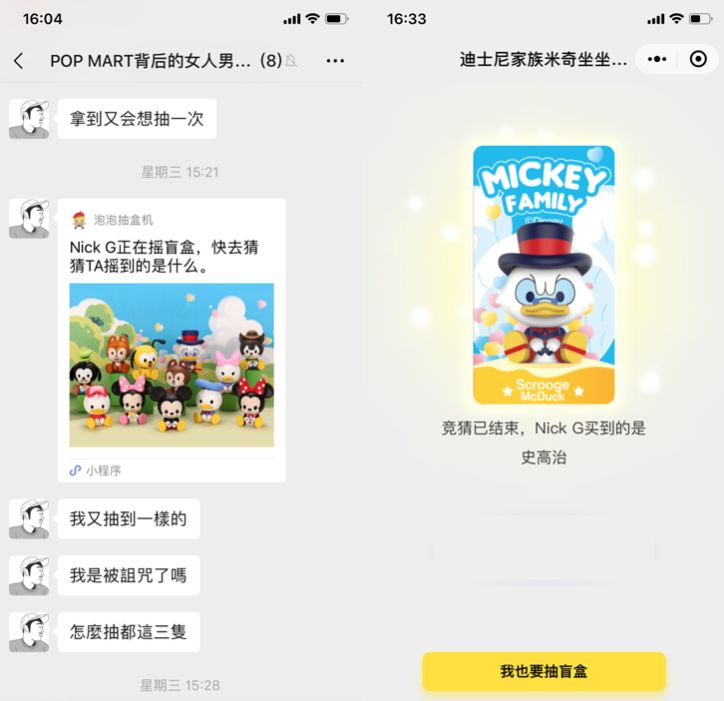

如果是因为收到朋友分享的猜盒链接,不小心打开了线上小程序,那就更容易收不住手了!经济学教授卡尼曼曾说过,人在可以计算的大多数情况下,对所损失的东西的价值估计高出得到相同东西的价值的两倍。8元的邮费设置虽然不高,但满三个包邮的机制正好切中了人们厌恶损失的心理,让用户不知不觉就被引导多花了118元(再买两个盲盒)。

每天买快乐的ARKers日常

2.线上线下融合的零售生态

在泡泡玛特的零售生态里,包含了门店、智能货柜,天猫、抽盒小程序,社交平台葩趣APP和展会等线上下渠道。线下以门店+智能货柜组合布局,在一线城市年轻化mall店开设门店,然后逐步渗透二线核心城市;在未开店的商场先以智能货柜试水,一方面可以节省门店租金成本,另一方面也可以试水消费客群的购买力,为开店做准备。

当用户消费时所需花费的步骤和精力能被缩减或优化时,用户使用它的频率就会增加。想要购买的用户不必一定要去线下,只要打开小程序,就能即刻获得买快乐的权利。

ARKers 上瘾的理由

3.情感连接让用户不断投入

所有上瘾行为的基础都是调动人体本身的快乐酬赏系统。从开始购买玩具时,用户就会开始期待自己会获得收益。而当盲盒玩法将不确定性引入后,用户不仅每次拿到玩具时会觉得开心,而且每次购买就会有期待和兴奋的感觉了。不仅如此,盲盒将本来由商家掌控的盒子选择权也交给了用户,当他直接触摸到盒子,有一种自己能掌握游戏的错觉,只要开始购买抽盒,就会觉得开心。不管结果是不是他想要的,他会觉得「差一点就是那个了」,快乐的情绪也随之而来。

此外,品牌与消费者间的情感连接依靠了高价值的产品,而这个「高价值」不是商家自以为的,而是真正站在用户角度探索出来的。比如,线上小程序在选中某个盒子时会给用户3次提示机会,这个设计是由消费者真实需求而来的,如果你去过他们的线下门店,经常会看到有人在狂摇盒子,试图通过声音判断盒子里的玩具款式。

小程序的摇盒、提示与显示卡

结语

玩法是产品的组织方式,融合玩法与产品本身才是完整的消费体验设计。对于现在的消费者而言,他们需要的是游戏化、参与感、个性化的消费。未来的零售应该从售卖商品到传递情感,在产品销售之外,品牌必须开始思考如何进一步挖掘和服务粉丝的衍生需求了。

![AIGC助力电商视觉×头盔系列AI生成 [动态化探索实践]](https://img.zcool.cn/community/68e8da720067cv09d9quve1777.png?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_520,h_390,limit_1/auto-orient,1/sharpen,100/quality,q_80)