自我篇是时间篇的续篇,建议先读时间篇后再读本篇,感受全方位365°舒适无痛无死角阅读体验。

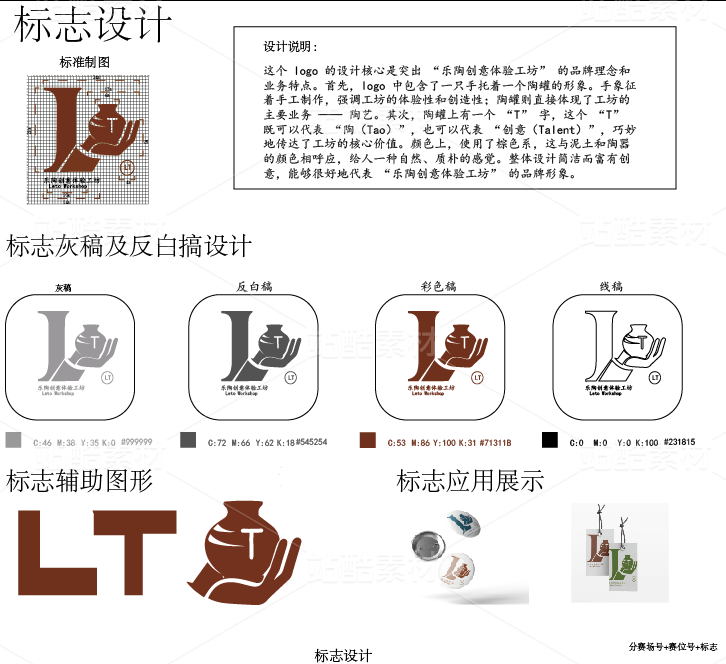

其实在构思《能量》长文的脉络时,希望自己用金字塔原理来构建它,做到每一个分类、每一篇文章不重不漏,但可能是因自身的局限,发现这会让我束手无策。比如我在写了时间和能量的关系,之后的文章无论我用什么视角来构思,它始终都会和时间严重重合,也就是会造成我的《能量》长文中会有无数个重复内容,那岂不是太枯燥无味了。于是我改变思路,既然没办法不重复,那就干脆彻底重合吧,我用象限思维来构建它。

以《能量》时间篇为例,从过去、现在到未来,我们可以把它想象成一根横线,过去和未来分别处于横线的两端,因此他们是对立的。我们所常说的二元对立实际就是指一根线两端的关系。例如好与坏、优与劣、高与低。但我们的世界是极为复杂的,我们无法只用这一条横线来思考问题,它会让我们陷入短见、偏狭甚至是逻辑谬误。比如设计师和营销人员常见的对立就是,你做的花里胡哨的没用,看好是好看但不好卖。我要加红放大加粗,这样才好卖货。这就是属于看似在一条横线上的两端关系,一端是好看,另一端是好卖货,所以结论通常是要么好看,要么好卖。但冷静想想,

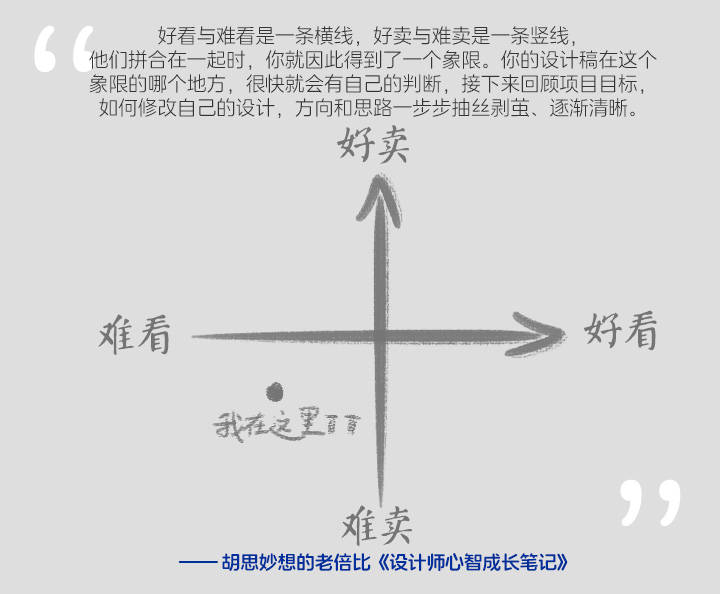

好看和好卖是在一条线上的么?好看的对立不应该是难看吗?好卖的对立面不应该是难卖吗?

这个时候就需要象限思维。好看与难看是一条横线,好卖与难卖是一条竖线,

他们拼合在一起时,你就因此得到了一个象限。

你的设计稿在这个象限的哪个地方,很快就会有自己的判断,接下来回顾项目目标,你就能理解营销人员的意图,如何修改自己的设计,方向和思路一步步抽丝剥茧、逐渐清晰。

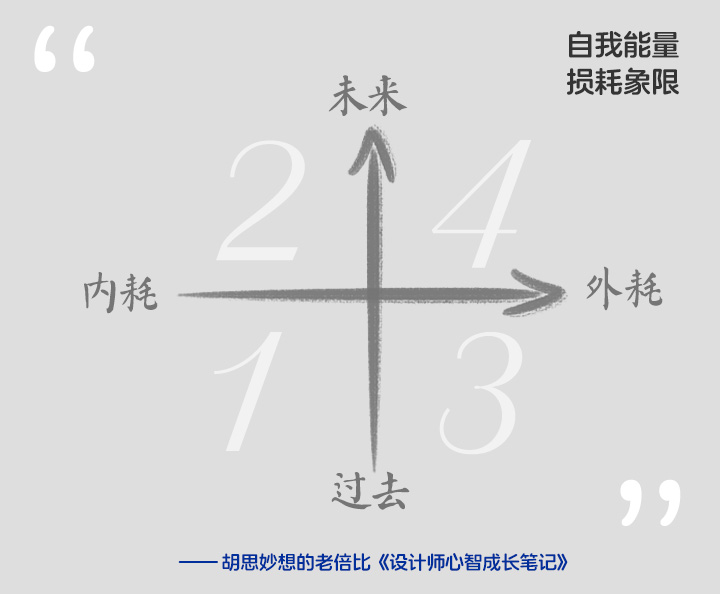

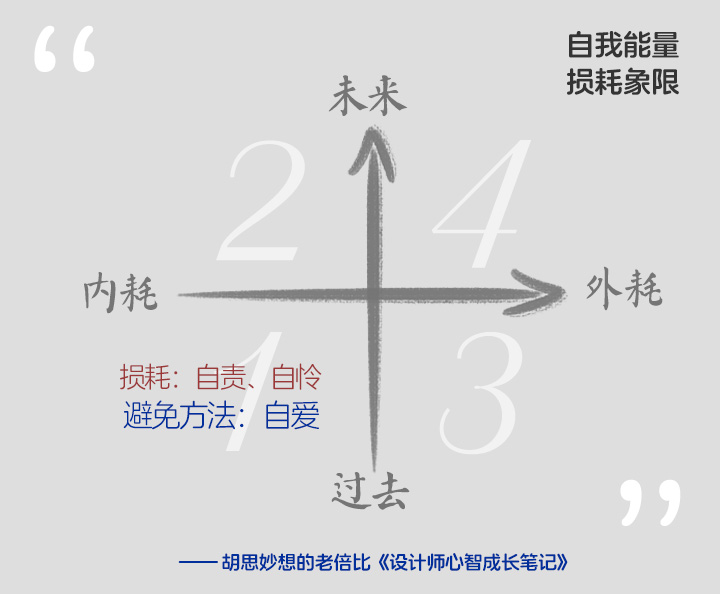

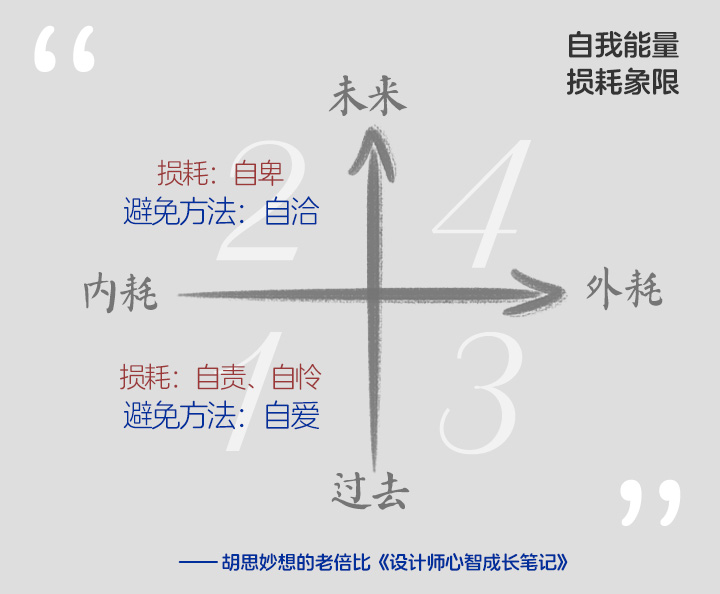

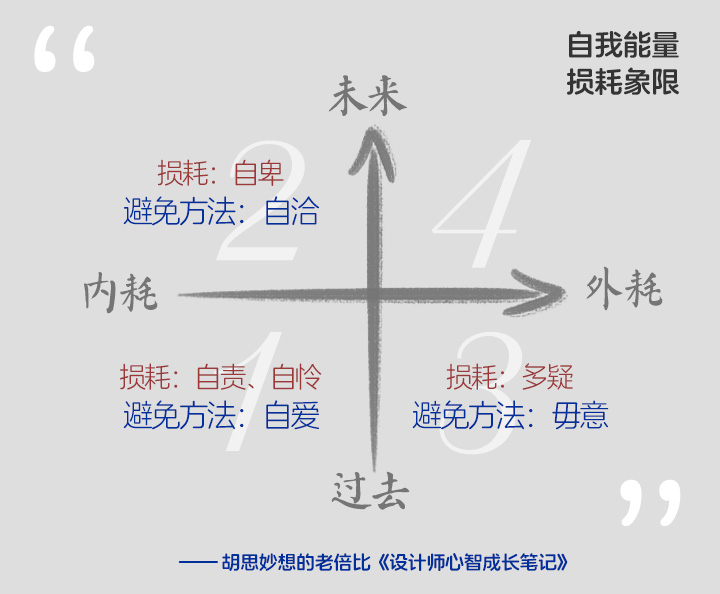

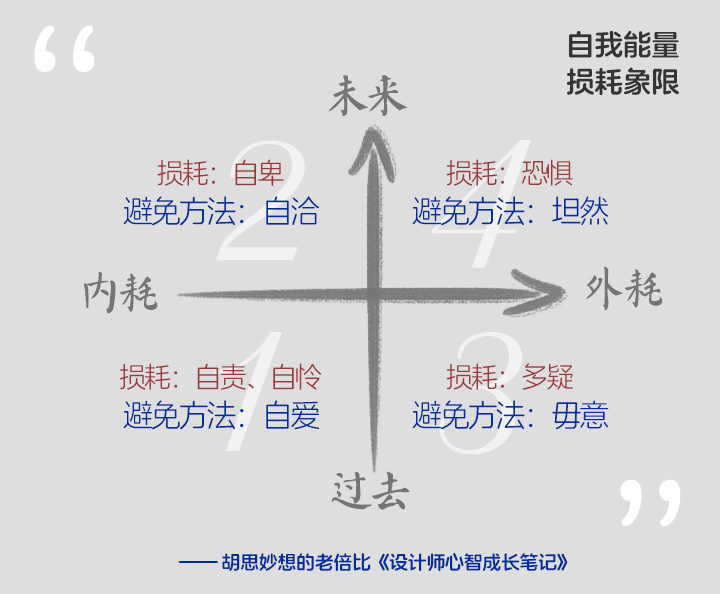

回到《能量》,‘时间’作为一条竖线,如果用‘内(耗)和外(耗)’来做横线,这个象限几乎可以涵盖所有时间线下的所有能量损耗来源,本篇也会根据这个象限来一一拆解,让能量在你的认知中更立体,更清晰。

————————————胡思妙想的老倍比————————————

如果用几个关键词来描述象限1区域产生的内耗,应该是自责和自怜,它可能源于童年的经历、某个重要的人对你的评价、或是某一次重要抉择、或是某件重要工作、或是看起来很有希望的机会,我在《能量-时间篇》里已经讲过,这些自责和自怜的痛苦的回忆会一直存在于脑海中,持续的损耗你的能量。

“这事我做的好烂”、“这个设计我做的好差”、“又没把握住”、“我又选错了”、“我怎么这么倒霉”

等等一直侵占你的大脑,甚至逐渐形成了“我不行”的潜意识。

无论处于何种原因,长久认为自己不行,产生自责与自怜行为的本质都是对自己的不满,说得更直接一点就是,你不喜欢自己,或者是你没那么喜欢自己。

你可能会不信,你认为自己从来没这么想过,但潜意识之所以叫潜意识,是因为它不会让你轻易意识到的。有些人遇到这种情况有一种停止内耗解放自己的方式,就是转移。把消耗从向内转为向外,你想象下身边或自媒体上是否有那种对别人极其严格、又很凶恶的同事或上司,无法控制自己情绪,暴怒、叫喊是常态的人?这个可能有点极端,再设想下是否有这样的伴侣或父母,每天都在指责另一半或者子女的各种问题,恨不得把几十年来你身上所有缺点统统讲一遍。这时候你不可能跟他们讲“己所不欲勿施于人”,因为没用。

这类人行为的本质其实并不是对你要求高,而是对自己不满,是对自己经历的不满,是对自己曾经的选择、决策、运气不满的集合,之后他们把这些不满从自身转移并投射到了你身上。

我们生活在这个世界上,每天都经历着生活、学习、工作、感情上的苦难,由苦难所产生的情绪,摆弄着芸芸众生。对自己莫名的责备,还夹杂着一丝看似补偿的爱,让你和它们在情绪的漩涡中彼此依赖,彼此伤害。如果把自己从身体里抽离出来,你如何看待站在你对面的这个人,ta觉得自己不够好,ta觉得自己很笨,并不断的打压自己。在面对压力的生活下,ta得多可怜?你会忍心帮助那些坏的情绪、坏的经历来继续欺负ta、不停的损耗ta吗?

如果苦难已经发生,如果情绪已经存在,我们要做的,或是能做的,只有接纳这一切。你要原谅自己,因为你无法做到完美;你要放过自己,因为你已尽力;你要释怀,也许再来一次,你仍然会做那个选择。你要鼓励自己,因为你试图成长并一直努力;你要奖励自己,因为你真的很出色;你要爱自己,因为只有你最懂你。

与自己和解,是我们一生的课题,无关性别、年纪、职业、国籍。

————————————胡思妙想的老倍比————————————

从现在到未来这根纵轴上往左看,引起内耗的重要原因就是

“我觉得我没有办法能做好”

,这多少都有会有一些自卑心理。

产生自卑的原因和象限中的横轴有关,并具有两面性,一是向内延的自卑,由象限1中的自责自怜而产生的缺乏自信,觉得自己不够好,很笨都是认为觉得做不好接下来的事情的重要依据。另一个则是向外延的自卑,因为别人看起来足够优秀,加上ta和ta所做的事和自己有一定关联,因此产生自卑。

“ta比我强太多了”,“我怎么可能比ta做得好”

这类想法也是产生消极和自卑的重要依据。因此,领导给你任务时,你总是惶惶不安、缩手缩脚。

“千万不要看到别人发光就觉得自己黯淡。他强任他强,清风拂山岗,有人三分钟泡面就有人三小时煲汤,人生是场马拉松,有的人擅长前期发力,有的人擅长后期发力,以长跑的心态面对人生。”此类文章我们应该总能刷到并收藏,但为什么一到现实中仍然做不好?

1,罗翔老师说过,

“世界上最远的距离不是从珠穆朗玛峰到马里亚纳海沟,而是知道和做到之间的距离”

,能做到知行合一,都是绝世高手。说白了就是知道很简单,但你得做,多做,一直做,只有真正做到才能称为知道。

回到引用的文章可以看到,其逻辑是,“他强不强,和你没有关系,别人发不发光和你也没有关系,别人前期跑得快还是后期跑得快也都和你没关系”,你不是由别人定义的,他是他,你是你。但切换到自卑心理的时候你并不这么认为,通常是“他好专业,他设计的真好看,他好会讲,我肯定不行,我肯定没戏,我干脆别折腾了”。你的逻辑从他和你无关变成了他和你有关,矛盾吗?

什么叫自洽,就是按照自身的逻辑推演,自己可以证明自己至少不是矛盾或者错误的。

而刚刚的举例,就是不自洽。这也是为什么我们很反感小时候听到

“瞧瞧别人家孩子”

,因为逻辑不通,别人家孩子和你有关系吗?如果按照这个逻辑,那也可以用

“瞧瞧别人家爸爸和别人家妈妈”

来对比?或者用

“运动员,科学家,企业家,政府官员”

来对比?多离谱啊,这属于向外延的不自洽表现。

自洽则是“相比上次考试你进步了15分,你很优秀,持续的努力很有作用”,或是“相比去年我的专业能力有了进步,设计稿的通过率明显增加了,原因如下…”。我们的逻辑始终在前后逻辑一致的基础上做推论,从而延伸到建立自信和自我接纳。

向内延的不自洽会有

“我上次就没做好,这次肯定不行”、“这个要用到3D了,我肯定做不来”、“我从小就不擅长演讲,这次肯定效果会不好”

。这类逻辑相比上面的和其他人比较有所进步,但它仍然有逻辑问题。上次没做好,和这次没有必然关系甚至完全没关系,从小学习不好,和长大后能力不长进也无必然联系。而自洽是“在有限的时间下,我尽了全力完善方案,这已足够出色!剩下的交给运气和时间。”或是“我已尽力,什么结果我都可以欣然接受。”

自洽不仅是逻辑上的自我一致,还能够客观地认识自己、评价自己,并坦然接纳自己。这种状态下,不攀比、不焦虑、不盲从、不随波逐流,表现出自信且坦诚的态度。在面对生活的进退时,自洽的人能保持平稳的心态,始终坚持自己的方向。

————————————胡思妙想的老倍比————————————

我们经历过多少次因猜忌别人所讲的话而陷入焦虑情绪的?

《论语·子罕》中讲到

“毋意,毋必,毋固,毋我”

。这是孔子的自我要求和修养境界。其中

“毋意”的意思是以事实为依据,不凭空猜测,不主观臆断,不想当然。

我当时看到这句话的时候瞬间就通透了,在感叹和膜拜孔子智慧的同时,也将它作为我的人生警句。我以前就是因为多疑而各种焦虑,因为我入行就是做服务行业,所以领导和客户的每句话我都认为很重要,甚至他们不回复我了我都会多想,是不是对我说的不满意啊?而现在看来,这都是妄加猜测,这些想法除了损耗能量,甚至影响你接下来的决策而做出错误的行动,除此之外,它没任何其他用处。

1.我过于在意别人的看法,会让我始终活在别人定义的优秀和成功里

,为什么要那么在意他人的看法?你控制得了的?不喜欢你的人永远能在你身上找到讨厌你的理由,所以,向外求,不如向内求。

2.要符合逻辑,

不做没有依据的猜测,和象限2的自洽一样,推论要立得住脚。

3.每个人其实都很忙,

别人没回复你可能是在关注自己的事,他们没那么多时间关注你,而我们只管做好自己就行。

毋意除了用在工作上,生活中也同样适用。自从毋意以来,我确实减少了很多的精神焦虑,整个人也都轻松了很多,心态也自然好了很多。

————————————胡思妙想的老倍比————————————

在第四象限中,能够大量消耗自身能量的,唯有“恐惧”。

恐惧本身是一种难以名状的

,它能让我们担忧、焦虑、因害怕而逃避,会让人心跳加速、没胃口、皱眉头、睡不着、甚至会失去理智,让你对未来陷入到一种无形的漩涡之中。刚刚参加完考试的同学,等着自己的成绩时;正在找工作的同学,等待着心仪工作的offer时,刚刚交了设计稿的同学,等待着客户回复时。你的内心是否翻江倒海,忐忑不安。说再遥远一点的,比如可能的裁员、还贷、孩子、养老、生病,我们真的很害怕明天的种种难题和不可预测。

随着因为对未来的恐惧加深,相应损耗的能量也在不断增加,当精力值减少到一定程度时甚至会形成受害妄想,它会让我们变得极度谨慎、处处防备、胡乱推测,最无奈的是会将胡乱推测出的极差结论作为唯一结论并断定一定发生,这也是悲观主义者的特性。但我们在这里不深入讨论,因为我也并不是心理学专家。

未来并不会因为你每天的焦虑、痛苦、担忧、恐惧就能解决或改善。我们唯一能做的就是我在《能量-时间篇》里所讲的假设发生、降低期待、不要过于关注结果的基础上,尽力而为!罗翔老师讲过,

“即便是95%的事情无法决定,我们依然要用5%的努力去撬动那95%无法决定的事情”

。比如健身,通过健身和饮食让自己的身体更健康,这就是典型的可以自己决定的事情,通过健康的身体去尽自己所能,去尝试和挑战那95%的事情,同时要接受命运一切的安排。如果自己身体很差,不注重饮食和锻炼,每天吃吃喝喝,各种指标一塌糊涂,你怎么还有旺盛的精力去做其他事呢。

我相信你们几乎都遇到过因为一个还未发生的事情而焦虑的要死要活的时候,我也有很多同样的时刻,创业初期因为现金流不健康,只能通过借钱和贷款养公司,累计的金额逐渐达到150万,因为创业和打工全然不同,自己在公司运营上又缺乏经验,导致现金流都不能按月还贷的地步。那时整日愁容满面,惴惴不安,郁郁寡欢,每星期失眠1-2天,这个状态持续了1年…。当时我觉得天塌下来了,每天脑子里都是假想的各种超差结局,质疑一切、讨厌一切、害怕上班、害怕看微信…真的糟透了,那时也真切的体会并相信“选择大于努力”这句话,我都这么努力了,每天工作这么辛苦,还欠钱。后来我确实做出了一些和公司、人员相关改变,其余的交给时间,到如今现在公司现金流已经逐渐好转,在未增加贷款的情况下已经还了一半,并每月正常发薪。虽然贷款仍然没有还干净,但我对未来很有信心。这些变化其实和我的调整方法只能说有一些关系,但我认为更多是时间的原因,

是时间冲淡了恐惧,化解了苦难、疗愈了伤疤,是时间让我能去思考我还能够做什么,是时间给我机会改变和尝试,是时间让这一切往好的方向去发展,这也是命。也就是孔子说的,尽人事,听天命。

罗斯福说过,

“我们唯一恐惧的是恐惧本身”

。我们在事后回看,无论结果好与不好,似乎都可以接受,即便是不好的结果也没差到哪去,并不像未发生时自己设想的那般。所以我们恐惧的并不是事儿,而是恐惧恐惧。

————————————胡思妙想的老倍比————————————

到这里,关于能量的损耗就讲完了,

在这个能量象限中,能损耗我们的是“自责(或自怜)”、“自卑”、“多疑”、“恐惧”,而我对应的建议是“自爱”、“自洽”、“毋意”、“坦然”

,我不确定这个象限绝对严谨无误,但我会不定期的完善它,说不定看完某本书通透了,对此进行修改也说不定。总之还是希望能帮助到你,

毕竟,能量会一直跟随我们,也是我们一生的课题。

回看《能量》的2篇文章,似乎都显得有那么点冗长,确实很抱歉。后面再努力尝试下长话短说吧,让大家的阅读感受好一些,(笑~)

![AIGC助力电商视觉×头盔系列AI生成 [动态化探索实践]](https://img.zcool.cn/community/68e8da720067cv09d9quve1777.png?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_520,h_390,limit_1/auto-orient,1/sharpen,100/quality,q_80)