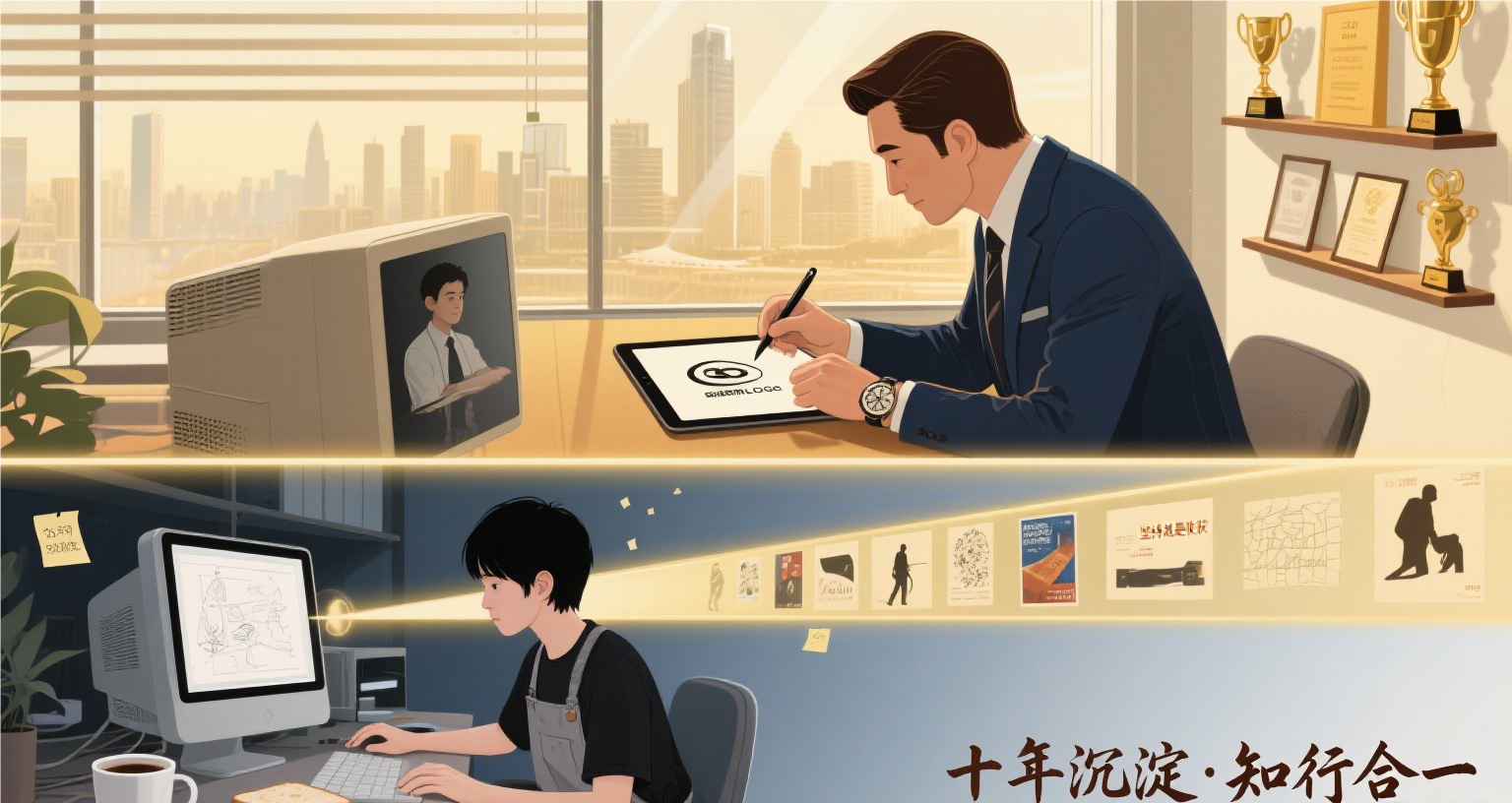

十年设计路:从实习生到温州知名设计师的蜕变个人总结

温州/平面设计师/110天前/1101浏览

版权

十年设计路:从实习生到温州知名设计师的蜕变个人总结

前言

当瓯江的晨雾第十次漫过温州新城的落地窗,我指尖划过设计图上最后一道流畅的线条时,忽然意识到,这段始于 2015 年的设计旅程,已经悄然走过了整整十年。十年前,我还是个攥着简历在温州创意园区里反复迷路的实习生,面对甲方的需求只会紧张地攥紧草图本,连打印机的型号都要问遍整个办公室;十年后,当“温州知名设计师”的标签出现在行业报道里,当自己的作品成为城市商业空间里的亮眼风景,那些藏在深夜加班灯光下的疲惫、改稿三十次后的崩溃、首次获得设计大奖时的热泪,都化作了此刻心中最珍贵的印记。

温州这座城,似乎天生带着“敢为天下先”的基因,它既保留着巷弄里的瓯越古韵,又在滨江商务区的玻璃幕墙间进发着现代活力。我的设计之路,恰与这座城市的生长同频 --从最初模仿成熟设计师的风格,到逐渐在作品中融入温州特有的瓯窑纹理、廊桥结构;从只会机械执行需求,到学会倾听甲方背后的商业诉求,再到用设计为本土品牌赋予文化灵魂。这十年,不是简单的时间叠加,而是一场在质疑中坚持、在突破中成长的蜕变,是从“画图者”到“创作者”,从“追随者”到“引领者”的艰难跨越。

写下这段经历,并非为了炫耀过往的成绩,而是想为那些和曾经的我一样,怀揣设计梦想在温州打拼的年轻人,留下一份真实的成长记录。这里没有一蹴而就的传奇,只有一步一个脚印的坚持;没有不劳而获的幸运,只有在无数次推翻重来后依然选择热爱的勇气。接下来的文字里,我会毫无保留地分享十年间踩过的坑、积累的经验,以及那些让我重新理解设计本质的瞬间。愿这些故事,能给正在路上的你,带去一点温暖与力量。

一名刚从学校毕业的毛头小子的启蒙路

还记得 2015 年夏天,我攥着设计专业的毕业证书,从杭州的学校回到温州时,行李箱里装的除了衣物,还有厚厚一叠打印好的作品集 -- 那是我在学校做的概念海报、包装设计,每一页都盖着“优秀作业”的印章。我满以为这些“成绩单”能帮我敲开设计公司的大门,却没料到现实给的第一记耳光来得这么快。

最初的三个月,我成了“求职机器”: 每天早上 8 点坐在电脑前,在 BOSS 直聘、智联招聘上刷遍温州所有设计相关岗位,从大型广告公司到小型工作室,连婚纱摄影店的修图岗都投过。三个月里我投出了127 份简历,收到的回复却只有11条,其中8条是“感谢投递,暂不匹配”,2 条是让我去面试却连作品集都没看的“凑数岗”,只有1条来自一家叫“千凯广告公司”的小店 -- 地址在高新路的一条老巷子里,记得当初龙湾创客小镇都还没修建,,面试公司离我租的城中村单间要坐 40 分钟公交。

面试那天我特意穿了新买的白衬衫,结果到了地方才发现,所谓的“广告店”不过是间二十平米的临街铺面:门口挂着褪色的红色灯箱,玻璃门上贴满了“名片印刷”“横幅制作”的贴纸,店里摆着一台老旧的打印机,油墨味混着隔壁面馆的油烟味飘过来。老板是个四十多岁的男人,姓陈,他翻了翻我的作品集,指着其中一张“环保主题海报”说:“刚毕业的呀,你这设计是好看,但我这里要的是能直接印在横幅上的字,要大、要亮,老人都能看清的那种。”顿了顿,他又说,“实习生岗位,一个月1800,不管吃住,还要帮忙打杂,你干不干?

成功找到第一份设计工作开始

那时候我口袋里只剩不到 3000 块,房租下个月就要交。我攥着衬衫下摆,指尖都在抖,却还是用力点头:“干!”

往后的日子,“理想设计”成了奢侈品,“生存技能”才是日常。每天早上 8点,我要先擦干净两张设计桌(一张是带我的设计师李姐的,她手上总沾着马克笔的蓝墨水),再把前一天的印刷订单按行业分类 -- 有五金店的“螺丝批发”海报,有菜市场的“新鲜蔬菜”价目表,还有理发店的“烫染八折”横幅。李姐很少教我复杂的设计,大多时候只丢给我一个文件夹:“把这些名片的尺寸改成90x54mm,注意电话别截掉”“把这张海报的红色调亮两个色号,客户说不够显眼”

有次我帮一家卤味店改海报,不小心把客户的电话号码少输了一位,陈老板拿着印错的海报骂了我十分钟,李姐在旁边没说话,等陈老板走了,她才递过来一瓶矿泉水:“下次改完,自己对着原文念三遍再导出。”那天晚上,我在店里待到 10 点,把所有订单重新核对了一遍,回家时公交已经没了,我走了一个小时的夜路,风里都是城中村的烟火气,却没觉得累 -- 至少,我离设计行业,近了一步。

第一次完成自己从毕业出来的第一次设计的海报

在广告店待了半年后,李姐开始让我接手一些简单的设计项目。第一次独立负责的,是“阿婆卤味”的宣传海报 -- 客户是个五十多岁的阿姨,说话带着温州口音:“我要的是让人一看就流口水的感觉,颜色要亮,字要大,还要把我家的招牌鸭翅画上去!”

我花了两天时间,查了十几张卤味海报的参考图,最后定了深棕色的底色,上面画着油亮亮的鸭翅,旁边用黄色艺术字写着“阿婆卤味,20 年老字号”。交稿那天,阿姨拿着海报看了三秒,突然把稿子往桌上一摔:“这是什么?颜色跟我家的剩菜似的!我要的是像太阳一样亮的颜色,你懂不懂?”我站在原地,脸烫得像火烧,手指攥着海报边缘,指甲都掐进了纸里。阿还在说:“我看你就是没吃过苦,不知道做生意的难!我要是挂这种海报,谁会来买我的卤味?”

那天我没吃午饭,坐在店里的小角落,看着自己画的鸭翅,越看越委屈,甚至拿出手机翻招聘软件,想干脆换个行业。李姐走过来,把一杯热奶茶放在我面前:“客户骂你,不是因为你做得差,是因为你没懂她要的“亮”是什么。她是摆摊卖卤味的,海报要挂在菜市场门口,周围都是五颜六色的摊位,你的深棕色根本不显眼。”顿了顿,她又说,“晚上跟我去五马街逛逛,看看那些生意好的卤味店,是怎么设计海报的。

晚上 9点多,我跟着李姐走在五马街的夜市里,街边的卤味店飘着浓郁的香味,其中一家“老王卤味”的海报吸引了我 -- 亮黄色的底色,上面用红色线条画着冒热气的鸭翅,旁边还加了个小小的“热卖”标签,在路灯下特别显眼。李姐拍了拍我的肩膀:“看到没?客户要的'亮’,是能在一堆摊位里被一眼看到的亮,是能勾起食欲的亮。

那天晚上,我回到店里重新改稿:把底色换成亮黄色,鸭翅用更鲜艳的红色勾边,还加了几滴“油光”的效果,文字改成加粗的黑体,旁边配了个冒着热气的小图标。为了确保颜色准确,我还特意打印了小样,拿着去菜市场对比 -- 在一堆摊位里,我的海报果然最显眼。

第二天交稿时,阿姨拿着海报笑了:“对嘛!就是这个感觉!小伙子,你还是懂的嘛!”那一刻,我突然明白,设计不是自嗨的艺术,而是要解决客户的问题 -- 阿姨要的不是“好看”,是“能吸引顾客”;摆摊的生意,要的不是“高级感”,是“接地气的显眼”

后来这样的挫折越来越多:有次帮五金店设计海报,客户让我改了六次字体;有次赶工期,为了在第二天早上交印刷稿,我和李姐在店里熬了个通宵,喝了三罐红牛,眼睛盯着屏幕看久了,看字都重影;还有次客户临时变需求,我前一天做好的设计全白费,只能重新来。但每次解决问题后,我都觉得自己又扎实了一点 -- 我学会了在客户说“要好看”时,追问一句“您觉得什么样的好看?是颜色亮一点,还是字大一点?”;学会了在赶工期时,先列好时间表,把每个环节的时间留足;学会了在设计被否定时,先听客户说原因,再想怎么改,而不是先委屈。

第一次机遇降临与崭露头角

2018年,我在广告店已经待了三年,手里攒了不少客户 -- 有从一开始就找我的卤味店阿姨有后来合作的五金店老板,还有几家餐饮店的老板,他们会把我推荐给朋友。有天,之前合作过的一家餐饮店老板给我打电话:“小伙子,我有个朋友是做鞋子的,叫“意尔康’,他们要推新的通勤鞋,正在找设计团队,你要不要试试?

“意尔康”是温州的知名鞋企,我早就听过他们的名字。挂了电话,我立刻上网查资料:“意尔康”成立于 1995 年,主要做中高端通勤鞋,这次的新产品是轻量化的款式,目标客户是 25-35 岁的上班族。我还特意去了温州的万象城和银泰,在鞋区逛了一下午,看百丽、达芙妮这些竞品的包装和海报还采访了十个上班族 -- 他们说,选通勤鞋最看重“舒服”“轻便”“百搭”,但很多品牌的海报都只拍鞋子,没突出这些卖点。

为了这个项目,我准备了一个月:先是画了二十多版品牌标识的草稿,最后定了用“意尔康”的首字母“YEK”,做成鞋子的轮廓,既简洁又有记忆点;包装设计成浅灰色,侧面开了个透明的窗口,能直接看到鞋子的鞋底 -- 这是新产品的核心卖点,轻量化鞋底有独特的纹路,比普通鞋底轻 30%;宣传海报则用了场景化的设计:一个上班族背着包,穿着“温步”的鞋子,走在温州的天桥上,脸上带着轻松的表情,旁边配文“每天多走 2000 步,也不累”。

第一次完成的大型项目并且合伙伙伴组建的成立

提案那天,我穿着西装,拿着 PPT,走进“意尔康”的玻璃会议室 -- 里面坐着五个领导,市场部的张总戴着眼镜,看得很认真。我讲完设计方案后,张总突然问:“你的包装在货架上,怎么和其他品牌区分开?很多品牌也用透明窗口。

我早有准备,拿出提前打印好的包装小样,和竞品的包装放在一起:“张总,您看,我们的透明窗口比竞品大 30%,能完整看到鞋底的纹路,而竞品的窗口只能看到一部分;另外,我们在包装的侧面加了个小小的“轻量化’标签,用荧光绿的颜色,在货架上会更显眼。J1

张总点了点头,和其他领导小声讨论了几句,然后说:“我们觉得你的方案很接地气,也懂我们的客户,这个项目就交给你了。”

那天走出“意尔康”的大楼,我站在温州的阳光下,突然哭了 -- 三年前,我还在老巷子里改名片尺寸,现在,我居然能负责知名企业的项目了。

为了做好这个项目,我组建了自己的小团队:文案小周是刚毕业的大学生,喜欢去写字楼蹲点问上班族的需求;插画师阿凯擅长手绘,把鞋子画成了卡通形象,很受年轻人喜欢;还有一个视频剪辑师,负责拍广告视频。项目执行时,我们遇到过不少问题:比如包装的材质,一开始选的纸质太硬,折叠时容易破,我们换了三次材质才满意;比如广告视频的场景,客户想加温州的地标,我们就去五马街、江心屿拍了两天。

三个月后,项目完成了。当我在商场里看到“意尔康”的新鞋子摆在货架上,透明窗口里的鞋底纹路清晰可见,旁边的海报上,上班族的笑容很生动时,心里满是自豪。更让我开心的是,这款鞋子上市后,第一个月的销量就比预期多了 50%,很多客户在评价里说:“看到海报就想买,穿起来真的很舒服。”

从那以后,越来越多的温州企业找我做设计 -- 有做童装的,有做眼镜的,还有做餐饮的。我的小团队也从四个人变成了十个人,租了更大的办公室,就在温州的新城大厦里,窗户能看到两江的风景。

十年沉淀,收获与感悟

2025 年,距离我毕业已经十年了。现在的我,再也不是那个在老巷子里改名片的实习生,而是温州本土小有名气的设计师,手里有十几个长期合作的客户,团队也稳定在十五个人。回顾这十年,我最感谢的,是那些“难走的路”-- 是初入行时 1800 块的工资,让我学会了珍惜每一个机会;是客户的责骂,让我学会了理解客户的需求;是熬夜赶工的日子,让我学会了坚持。

在技术上,我从一开始只会用 PS 做简单的抠图,到现在能熟练运用 A1 画矢量图、C4D 做产品建模,甚至会用 Midiourney 生成初步的创意草图。去年做一个童装品牌的设计时,我用 Midjourney 生成了二十多版童装图案,再结合自己的想法修改,效率比以前高了很多。但我始终记得李姐说的话:“软件是工具,懂客户才是根本。”

在沟通上,我也学会了“换位思考”。有次帮一家眼镜店做设计,客户一开始只说“要时尚”,我没急着做方案,而是带他去温州的眼镜市场,让他指哪些款式他觉得时尚,再问他目标客户是学生还是上班族。最后我们定了“极简风”,用黑色和银色为主色调,海报上的模特戴着眼镜,背景是温州的大学园区,结果客户特别满意,还把他的朋友介绍给我。

在心态上,我变得更平和了。前两年有个家电品牌的项目,我改了八次方案,最后还是被客户否决那天我特别沮丧,回家后翻到十年前的日记,里面写着:“只要坚持,总会有收获。”我突然想通了.挫折不是失败,是让我变得更好的机会。后来我换了个思路,结合家电的智能功能,做了个互动海报 -- 扫描海报上的二维码,就能看到家电的使用教程,客户终于认可了。

总结

现在的温州,设计行业越来越好了 -- 十年前,很多企业都喜欢“拿来主义”,直接抄别人的设计;现在,越来越多的企业重视原创,愿意为好的设计买单。我也参与了几个温州本土品牌的原创设计,看着这些品牌从默默无闻,到被更多人知道,心里特别骄傲。

未来的十年,我想继续在温州的设计行业深耕 -- 多培养一些年轻的设计师,把我的经验分享给他们;多做一些有温州特色的设计,让更多人通过设计了解温州。我始终相信,只要保持对设计的热爱,坚持下去,就一定能走得更远、更稳。就像温州的瓯江,不管遇到多少礁石,总会一直向前流。

最后在这里,第一杯先敬给我启蒙的李姐,谢谢您的经验与细心教导给我的设计道路上点燃了指路明灯。第二杯敬跟着我一起组建的设计团队,虽然当初的那四人有两位离开了我们这个团队,但是没有你们那时的付出与努力也没有我现在的成长。第三杯敬已经和我合作的第一份设计项目的张总,是你对市场行业的了解和对客户的需求给我了我成功的起点。再次在这里真诚的谢谢你们。

钟意的创作,理想的设计,我是钟意设计工作室设计总监何钟,需要合作的联系:15158756679(微信同号)。

22

Report

声明

7

Share

相关推荐

in to comment

Add emoji

喜欢TA的作品吗?喜欢就快来夸夸TA吧!

You may like

相关收藏夹

Log in

22Log in and synchronize recommended records

7Log in and add to My Favorites

评论Log in and comment your thoughts

分享Share