美学的研究对象是事物的虚构面,相对于事物的真实面,人类有能力对事物发生虚构想象,从而产生愉悦感,这类感觉诸如

高级、自豪、恢宏、壮丽、热恋、失魂、膜拜、神往,等等。

举例来说,建筑是用来住的,又不仅仅是用来住的;食物是用来饱的,又不仅仅是用来饱的。当我们看某些建筑时,不仅仅停留在住,还会关心建筑的历史、风格、理念等,由此产生对建筑的膜拜。当我们吃某些食物时,不仅仅满足在饱,而且会在意食材的产地、餐厅的字号、烹调的流派、影像的记录,由此产生对食物的热恋。在住好和吃好之外,膜拜和热恋的发生,就到了美学的层面。

同样地,色彩是颜色的呈现,又不仅仅是颜色的呈现。中国传统色源于天地万物、衣食住行,中国古人既重视植物色和矿物色的呈现,重视颜色功用,又在

经史、礼仪、文学、艺术中表达色彩

,表达美学价值,中国传统色是中国人看待世界、追求愉悦的方式,这便是传统美学的层面。

色彩美学的愉悦感,可以站在中国人的集体意识角度讨论,也可以站在个人的自我感受角度讨论,这是色彩的美妙、美学的美妙。我尽量克制自己,更多遵循孔子说的“述而不作,信而好古”,讲述中国色的源流,讲述我看到的中国人的集体意识,将个人的自我感受空间留给读者。

中国人的集体意识,中国人的色彩愉悦,我用四个方面概括:

精致、微妙;诗意、曼妙;贵气、隽妙;文质、善妙。

所谓精致、微妙,讲的是细腻之美。

“玄”是传统色的基本色,它讲的是一天的开始、太阳将要从地平线出来的时刻,天空呈现出黑中透红的颜色。这一刻那么短,你在野外等着日出,稍微晚几分钟就只能看到喷薄欲出的红霞了,而古人记录的就是那一刹那的天色。与“玄”相对的颜色叫“缥”,它是一天的结束、太阳刚刚落下地平线的时刻,天边折射出来的红黄交织的余光。再晚几分钟,天就暗下来了。细腻到记录只有几分钟存在的天色,玄和缥成了中国传统色的重要角色,大多数朝代,皇帝祭祀时穿的衣服都是上玄下,以此来表达中国人对天地的敬畏之心。

所谓诗意、曼妙,讲的是修辞之美。

苏东坡在《赤壁赋》中写道:

“相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。”

东坡和他的朋友们在船上宴饮后宿下,诗人起得早,他看到江上微明的天空,蓝蒙蒙透点白,这种颜色在诗人的笔下就叫作“东方既白”,正是诗人在赋中所说大自然的“目遇之而成色”。王勃在《滕王阁序》中写道:

“潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。”

年轻的诗人站在夕阳的山前,水雾烟、余晖光凝固在一起,给山罩上一层薄紫色,他怦然心动,落笔而成“暮山紫”。到底是真实的颜色,还是诗人的想象,这是中国文字中独有的诗意和曼妙所呈现的动人之处。

所谓贵气、隽妙,讲的是丰饶之美。

隽的字义是“鸟肉肥美”,中国文化的博大精深提供了传统色彩的肥美土壤,贵气是我们的文化自信。南唐李后主的官人将染色的衣物忘记在庭院里,夜里的露水打过隔日的衣物颜色变成未曾见过的一种蓝绿色,天上露水染出的碧色故而得名“天水碧”,“自是官中竟收露水,染碧以衣之”。明代官廷的内织染局在春天染出一种“新色”,宦官刘若愚在《酌中志》里说这种颜色像海上的霞光“似白而微红”,所以叫作“海天霞”,穿“海天霞”的里衣要在外面罩上“天青竹绿”的罗衫,这种好看的红绿配是“瑟瑟波纹衬海霞”。传统色的这种讲究,是从文化里打捞出来的贵气,带着历史的悠长韵味。

所谓文质、善妙,讲的是通达之美。

文质来自文质彬彬,“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子”,性情压制了修养就会失去约束,修养压制了性情就会不接地气,性情和修养达到了平衡,就有君子的尽善尽美。日本人把苹果叫作“林檎”,林檎是中国传到日本保存下来的古汉语,林子里的野苹果会吸引禽鸟来啄食,这就有了“林檎”;来啄食的禽鸟吸引了来捕鸟的人,林子里的禽鸟被擒获,这就转成了“林擒”。徐幹的《七喻》里说

“白逾委毒,赤过擒丹”

,瘦肉的颜色像擒丹。“檎丹(擒丹)”就是野生红苹果的颜色,这个说法透着文质彬彬,性情通自然,修养有知识,才能说出这样优雅的词汇。玄奘在《大唐西域记》里讲“水色沧浪,波涛浩汗”,“沧浪”是一种什么颜色?考据到清代的资料,毕沅注解《吕氏春秋》讲:

“苍狼,青色也。在竹曰'苍’,在天曰'仓浪’,在水曰'沧浪’。”

“沧浪”是春天初生竹子的颜色,因为苍就是春天初生的竹子。读到这里,就想起一种旷达:“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足。”当性情和修养之间通透了,这个人也就变得通达了,这个世界上通达的人多了,善也就多了。

源于天地万物、衣食住行的中国传统色,沿着历史长河漂流下来,到了今天的岸边,如果不加解释地捞起

“玄”“缥”“暮山紫”“天水碧”“橋丹”

这样的词汇,读者可能是一头雾水。讲述“色彩通识”就应该先把这些词汇还原为天地万物、衣食住行的本来面目,只有不迷失在词汇的从林夜幕里,才能看清楚传统色的地平线日出。

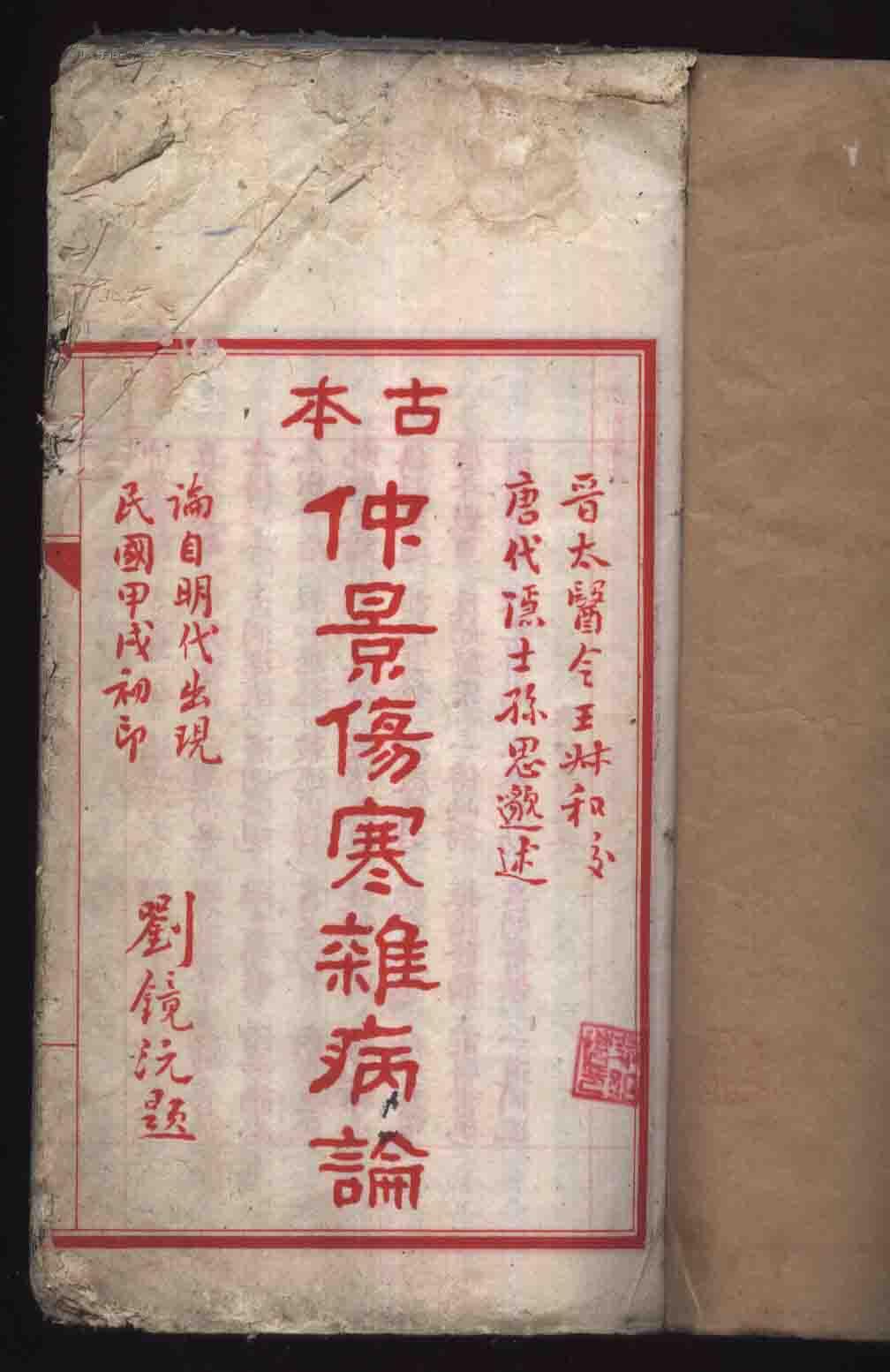

不用说“玄”“缥”,即使是像“蜜合”这样还在使用的色名,说明白也是不容易的。我在张仲景的《伤寒杂病论》查到有“蜜和”字样,在肾气丸方、鳖甲煎丸方等11个方子里,原文均提到“炼蜜和丸”这个“蜜和丸”和“蜜合色”是什么关系?起初搞不清楚,直到进入中医的工艺领域、才明白不是“蜜和丸”,而是“炼蜜”“和丸”,这是两个动作。炼蜜、加热熬炼蜂蜜,使其有黏度;和丸,将炼好的蜜与药粉按比例混合,团成中药丸子。熬蜜到一定火候,蜜液变成黄白色,手捻蜜液有黏性,但拉不出白丝,这种火候下的蜂蜜叫炼蜜,炼蜜的颜色就是蜜合色。

再有在电视剧《甄嬛传》《琅琊榜》中被提到后大热的“螺子黛”,并不是长长的海螺状化妆品,或是化妆品配方里添加了海螺粉--哪儿有这种神秘配方。如果这么望文生义,近似有记录的“青雀头黛”,配方里岂不是要搁进去青雀鸟头。颜师古的《隋遗录》记载隋炀帝轶事:

“(吴绛仙善画长蛾眉)由是殿脚女争效为长蛾眉,司官吏日给螺子黛五斛,号为蛾绿。螺子黛出波斯国,每颗值十金。后征赋不足杂以铜黛给之,独绛仙得赐螺子黛不绝

。”螺子黛是从波斯国进口的昂贵矿物颜料,蛾绿色,和螺壳的螺青色一样,所以才叫螺子黛。同样青雀头黛,和青雀鸟头一样的颜色。

我因为“松花”而困惑过,这是还在使用的色名,但如果不去还原实物,“松花”的颜色是扑朔迷离的:在网上查到的松花色,有黄中带绿的,还有浅绿色的。我在查证松花色时,遇到擅用松花粉做滋补品的专家,她说

:“抖落的松花粉像婴儿肤色一样娇嫩。”

然后,看到松花的实物,它是松树雄枝春天抽新芽时的花骨朵。回到事物的起点这是最有说服力的,松花是

嫩黄色

。

打捞起来的色名,要还原为天地万物、衣食住行,才能知其所以。“绿沈”是方以智的《通雅》里提到的:“绿沈,言其色深沈,正今之苦绿色。”苦绿色也不好理解:到底是深沉到什么程度、苦到什么程度的绿色?遍查古文,文有“绿沈管”,武有“绿沈枪”,似乎都是厚实持重的颜色物件。直到查到《南史》:“

任昉卒于官,武帝闻之,方食西苑绿沈瓜,投之于盘,悲不自胜。

”原来如此!绿沈是深绿西瓜皮的颜色。类似的事情,“银红”查到“出炉银”,“齐紫”查到“脉红螺”方才水落石出。

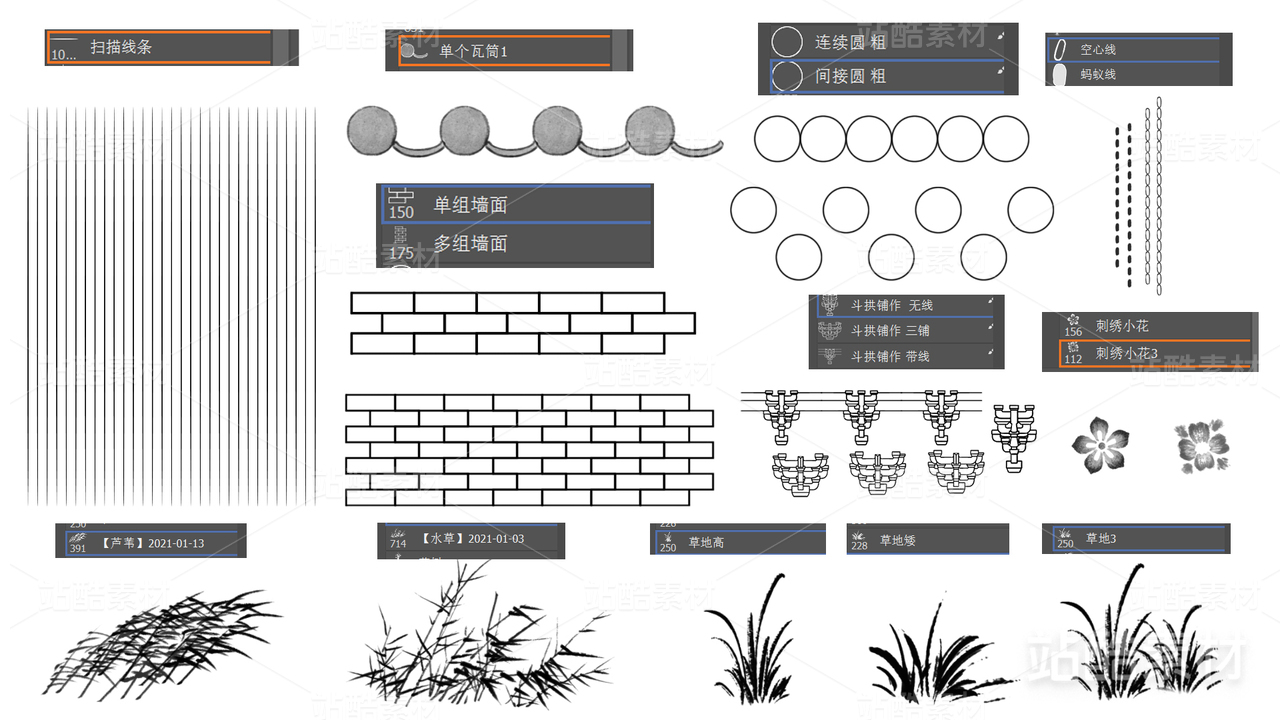

传统色不能停留在文本里,而是要回到天地万物、衣食住行,回到植物色、矿物色的着色工艺。

染料、颜料、漆料、涂料、油墨色素,它们对应着织物、壁画、绢画、瓷器、漆器、建筑、纸张、食物等

的着色,这是中国传统色的广阔天地,也是“色彩通识”的未来讲台。