游戏情感化设计【社交模块】

系统策划:用户体验设计的知识补充

交互设计师:更好的进行竞品分析

界面设计师:强化产品思维

在研究某些系统时,我们经常做一些拆解脑图。例如聊天功能拆解、组队功能拆解等。

其实对竞品做单一的设计揣测意义并不大,“知其然”的结果只会让自己停留在照搬照抄阶段。

在情感化设计的第2篇,我将分享关于社交模块的一些知识,偏研究和方法论的东西会有点干,但肯定能帮你“知其所以然”,可以分享或收藏下来慢慢看。

阅读后,可能的收益:

系统策划

宏观视角下,对用户体验设计做知识补充

交互设计师

学会如何进行竞品分析,正确定义规则规范

界面设计师

了解设计目的,强化产品思维

社交模块的两个分类

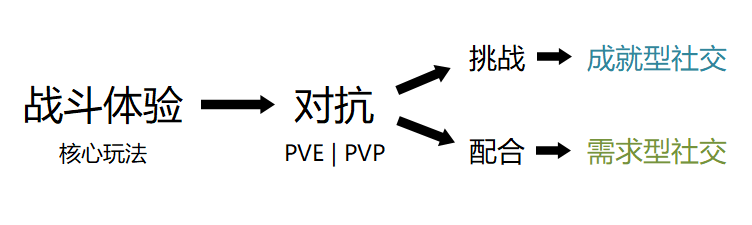

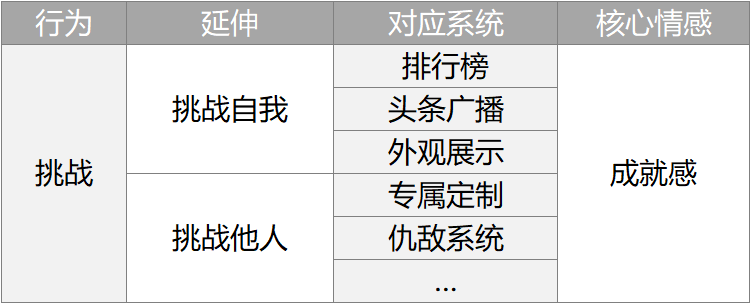

在游戏中,核心玩法会不断引导玩家产生“对抗”体验(PVP、PVE),这可以延伸出两个社交行为模型:

挑战行为 = 成就型社交

例如挑战竞技场,获得高排名。

配合行为 = 需求型社交

例如组队击杀BOSS,获得好装备。

成就型社交

成就型社交

无论是挑战他人还是挑战自我,在整个游戏体验的过程中,玩家需要不断从中获得成就感来推动挑战欲望。

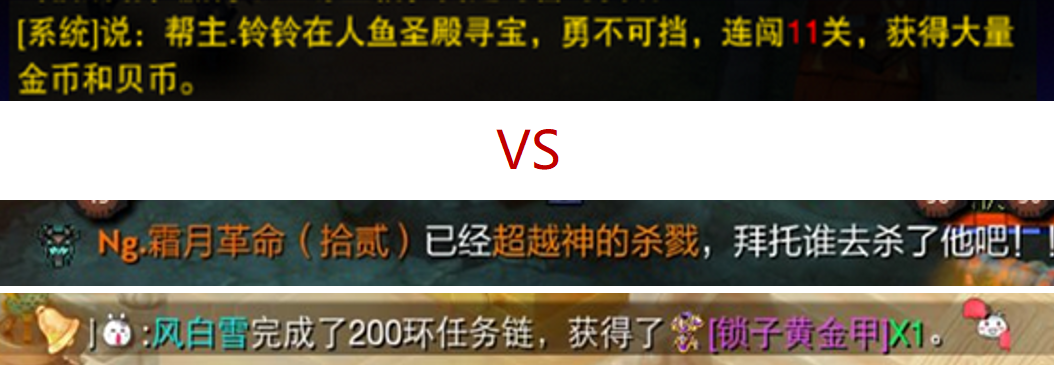

营造成就感氛围并不难,例如“排行榜”、“系统广播”等。但我们需要思考的是:当玩家获得成就感的同时,如何牵动其他玩家形成连锁社交反应。

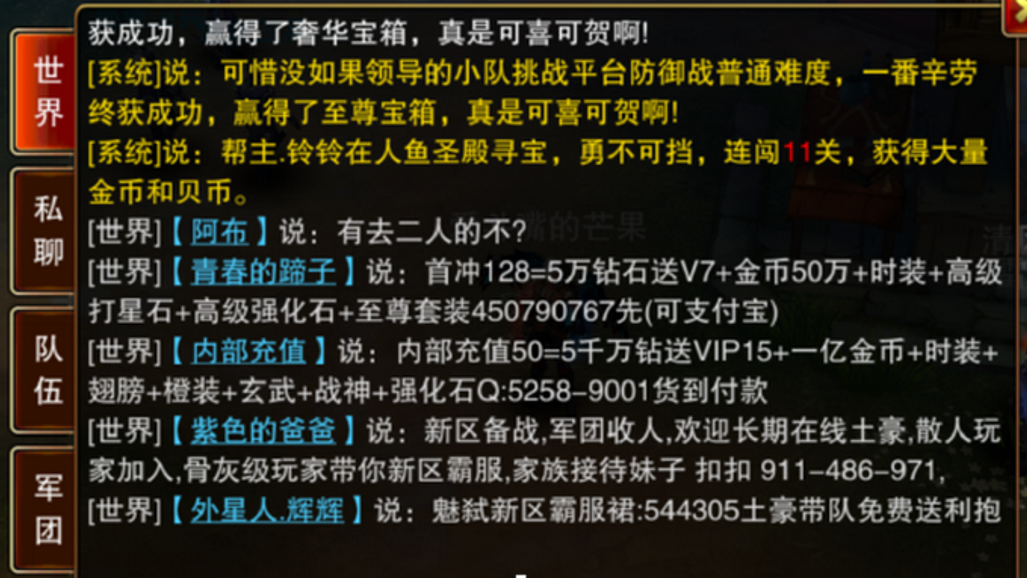

例如下面这个聊天系统,“世界频道”中信息类型过于杂乱(社交需求、广告、头条广播),除了可读性之外,还会导致什么体验问题?

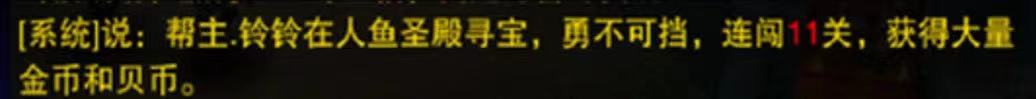

“头条广播”是玩家的成就感来源,但实际体验是混乱的信息不断刷屏,玩家名字的颜色也与大段文字混在一起。

难以快速识别主角以及行为奖励

这导致很多玩家根本不知道自己上了头条广播,无从感知成就。同时更为致命的是,其他玩家也很难去关注:“ 谁 ”完成“ 什么任务 ”获得了“ 什么奖励 ”。

这意味着,很多能够推动挑战的社交欲望全都丢失了。

成就型社交最大的特点在于,系统功能不单是为了让某些人通过炫耀,得到心理上的满足。而是通过这种炫耀的途径,让更多人参与进来,形成一个带有竞争的社交循环。

所有成就型社交的系统,都必须同时满足三类人的情感诉求:

参与者

刺激炫耀的情感,例如在获得极品装备时系统给予的公告。

对抗者

刺激竞争的欲望,例如PK连胜、抽奖等,对自己形成了行为刺激,也要奋力参与。

旁观者

激发出游戏热情,通过其他人的炫耀信息产生新玩法的认知。

由“ 炫耀 ”产生“ 吸引 ”引发“ 刺激 ”,满足三类人的情感诉求。

这是成就型社交的情感化设计原则,再用一个排行榜再来举例:

请体会三类人的情感诉求:

参与者

“老子全服第二,看看这翅膀和大刀,还有这么多人崇拜我!”

竞争者

“让我看看你的装备属性,学习一下怎么提升战斗力”

旁观者

“原来还有这么炫的翅膀,大哥哪弄来的?”(建立追求)

综合来看,案例中情感需求的循环已经出现,套用设计原则,还可以发现一些体验的不足之处:

让玩家知道上榜之后还有丰厚的奖品,排名越高奖品越好;(吸引)

让未上榜玩家知道自己所处层次,并帮助他评估上榜成本;(刺激)

通过画面表现,感受到比自己排名靠前的玩家的挑衅。(炫耀、刺激)

需求型社交

需求型社交

玩家的社交行为由合作需求产生,包括了:“好友”、“组队”、“师徒”、“结拜”、“结婚”等系统。

需求型社交具备三个设计特性:

时效性

即时完成社交需求,例如组队或加好友需要立刻解决,交互逻辑简单不绕路,所需要输入的信息不繁琐;

准确性

社交双方的交互目的统一、明确,避免在了解对方信息身上浪费过多精力;

延续性

由临时社交转变为稳固社交关系,并长时间维持关系,而并非各取一时之需。

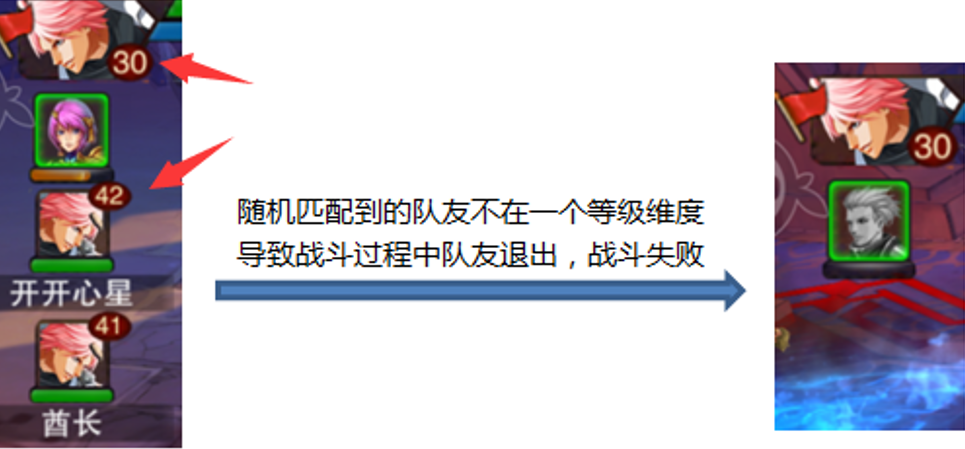

先看一个组队系统的反例:

其中“自动匹配”看似满足了玩家对 时效性 的需求,但因为匹配的过程中玩家没有选择的权利,他们不知道要等多久才能组队成功,更不知道会与谁组队。

如果被随机匹配到的队友不符合标准,很容易导致战斗失败,极大增加了挫败感。

所以,自动匹配是个好功能吗?

至少未知的匹配时间与未知的队友信息给“时效性”与“准确性”都带来体验伤害。同时“延续性”也更加难以保证,因为匹配的成本太低,在组队之初所有人都没有交流,就好像与冷冰的NPC配合一样。

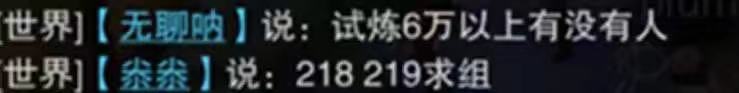

当自动匹配无法满足社交需求时,玩家的解决路径自然转向聊天系统。他们用难以琢磨的暗语不断对世界频道进行刷屏,更是难以达成需求型社交的体验要求。

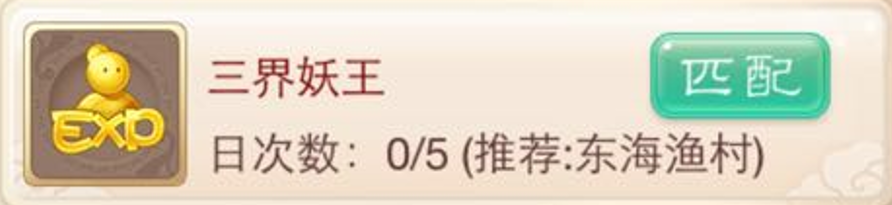

《大话西游》这方面做的如何?套用设计“特性”来看:

当组队需求产生后,玩家可以通过4种交互路径来快速释放需求,从而满足时效性。

1,通过任务面板或组队面板进行直接队伍匹配,即对需求源的快速响应;

2,通过队伍界面的组队平台进行队伍申请或自动匹配;

注意,自动匹配是有目标的。

3,浏览世界频道,寻找符合自己的组队要求;

4,浏览队伍频道,及时加入所需队伍

基于这四种快速的组队方式,系统都给出了满足“准确性”的解决方案,例如:队伍的聊天频道中提供筛选控件,通过筛选过滤来满足玩家对既定行动目标的预期管理。

针对自己创建队伍的需求,提供了行动目标与等级范围的定制,通过一键喊话功能自动生成、发送邀请信息,提升了玩家的喊话效率,避免暗语出现。

除此之外,需求型社交的还有另外一个特点:各个社交模块的功能关联性极强。

例如好友系统中的“最近联系”、“最近队友”等功能,也进一步强化了“延续性”的体验诉求。

总结

梳理设计特性的意义在于帮助我们更准确的分析、评估系统需求。

有了这样的分析过程,才能更整体了解设计目的,进而通过设计解决问题。否则只能像开篇所说,一直停留在照搬照抄的阶段。

这些原则与特性也是检验产品社交功能是否合格的有效标准,如果只是单一满足某个条件,则不能形成良性的社交体验循环。

在处理此类系统需求时,有两个建议:

全局视角统筹社交系统需求

针对强关联性的特点,最好由一个策划负责一个类型的社交系统,或者交互设计师从中出力。

先下定义,再套设计原则

所面对的需求是属于成就型还是需求型?确定后套用其中设计手段进行展开。(欢迎针对具体案例找我做分享与讨论)

最后,还有一个关于工会、帮派这种系统的“大社群”细分,会另起一篇为大家分享其中设计的门道。