【新锐力量】吕游:向刻板化“设计感”说不

为了更好地激发青年创新者的热情、交流创新经验,我们推出《新锐力量》栏目,将采访100名活跃在设计创新领域的青年人。

栏目简介

2020年是中意两国建交50周年,清华大学与米兰理工大学联合发起“中意青年创新创业年”,并联合举办中意青年未来时尚设计大赛。为了更好地激发青年创新者的热情、交流创新经验,我们推出《新锐力量》栏目,将要采访100名活跃在设计创新领域的青年人,并附上编辑评语,分享给广大读者互相学习、共同进步。

——————————————

编者语

在采访的过程中,“形式”成为了吕游使用的最高频的词汇。于我言“形式”是个令人又爱又恨的东西,但通过和他的对话,我所捕捉到的却是设计师远超于形式之外的思考。借由着生动的讲述,相信读者也能感受到吕游对视觉传达相当细腻的理解。(胡心玥)

——————————————

设计师简介

吕游

清华美院设计学博士在读,研究方向为设计思维与方法,硕博均就读于清华大学美术学院视觉传达设计系,师承陈楠教授。独立视觉设计师、展览设计师、插画师。获得清华大学综合一等奖学金、韩美林励学金、北京市优秀毕业生等荣誉称号;其品牌、包装及海报设计多次入围国内外展览,共计获得世界包装之星、K-Design、Hiiibrand、汉字之美等国内外奖项20余项。

——————————————

Q1

最喜欢的艺术家(绘画音乐电影等广泛范围)是谁?给你的创作带来什么影响?

A:

就我个人而言,我是一个比较形式先行的设计师,在做一个设计之前,我可能先会思考它的样式。当然这个形式必须是合理的。因此我回想自己喜欢的艺术家们,很多都是形式感强烈的,比如大卫·霍克尼,他的绘画语言和用色非常富有个人风格,作品中的情感饱满而溢出;再看莫奈的作品,他对光影细腻的处理对我们设计师感受情绪及调性把握有着极大的帮助。所以说到最喜欢的艺术家,我想他们从形式语言上对我的影响会比较大。

Q2

请用三个关键词概括你的设计思考流程。

A:

感受、联想、逻辑性。

首先是感受。因为对设计师来说,对生活的感知和观察能力是非常重要的。设计同艺术的最大区别,便是设计是解决问题的一种手段。善于在生活中观察现象或是问题,是一个设计师最本质的能力。

其次是联想。此联想并非是你看到什么就想到了什么东西,而是一种对于背后问题的思考,即我们发散性的思考能给问题带来什么新的启示。这也要求着设计师除自身专业能力外,对其他领域知识的接受与吸纳。

第三点是逻辑性。对于设计流程本身,我是个较为注重设计的逻辑性的设计师。在进行一个落地的项目时,为什么要这样做、这样做的意义以及对之后的影响,都是需要考虑的因素。设计这个行业毕竟是要去解决问题,而非单纯的展示,因此我认为逻辑性是必须要强调的。

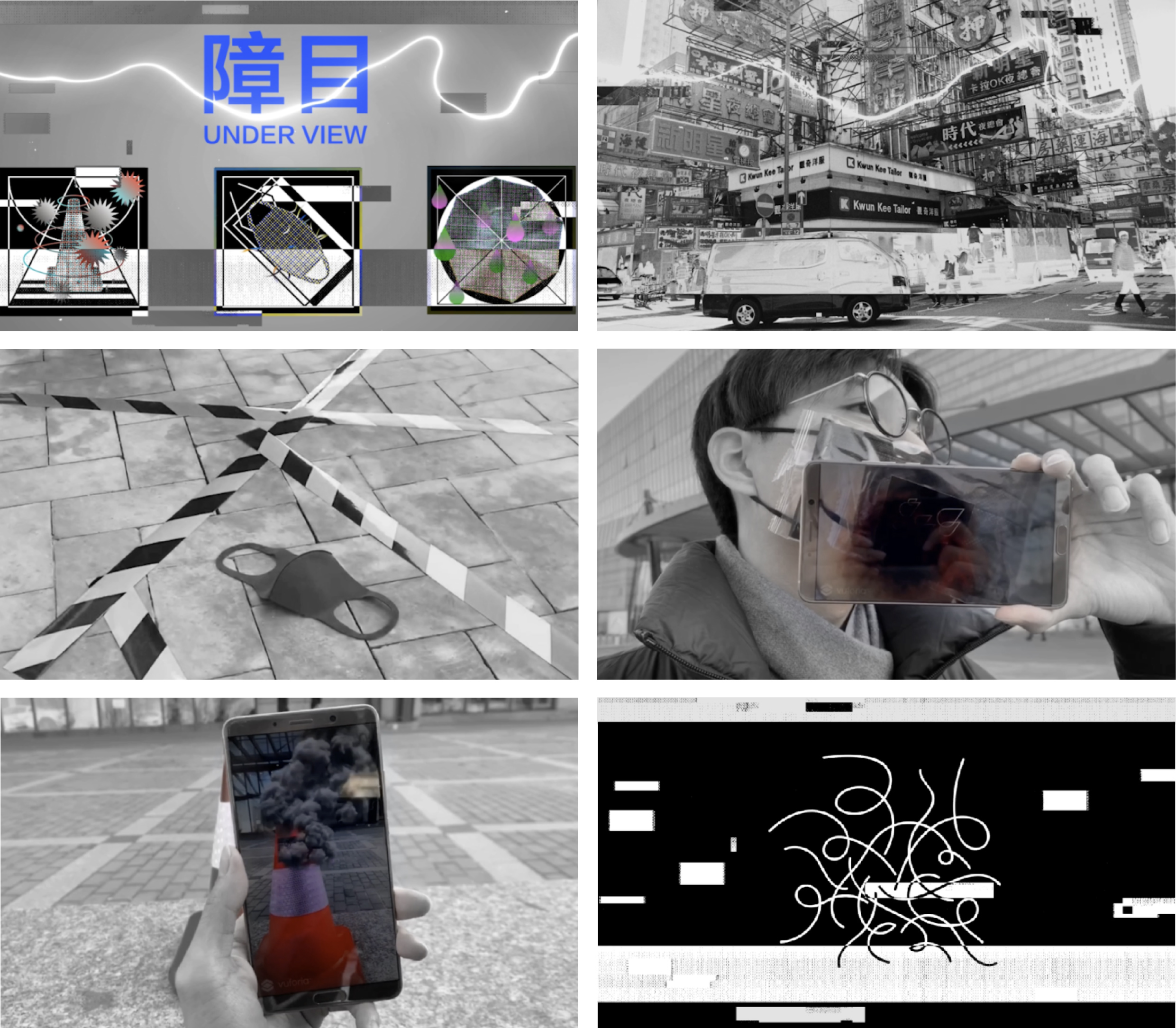

《障目Under View》——对香港问题的反思(吕游 孙启瑞 王晓楠 秦丹妮)

Q3

你如何看待未来设计边界的模糊化?

而从我的专业来看,以往的视觉传达以纸为媒,多聚焦于二维的图案样式设计上,但现在的视传专业中“视觉”不再是最重要的,重要的则是“传达”,即用何种手段与媒介去将信息有效地传递给受众。技术的进步为视觉沟通与呈现提供了多样的形式,视觉传达不再仅限于二维层面中,未来在手段和概念上会变得愈发综合化。

参与清华大学110周年校庆设计(陈楠工作室)

Q4

现在有哪些概念已经被过度使用?

A:

就我自己的感受而言,要理性看待“设计感”这个词义。我们在日常交流设计时经常会强调“设计感”这三个字,设计感仿佛成为了一种标签,为什么会出现这种情况呢?其实当我们回顾视觉设计实践的发展时,很多刻板化的设计确实在影响着我们。比如我们去装饰一个空间时,会认为空的、整洁的就是高级的;我们去做传统设计时会选择色彩稳重典雅的,然而高饱和的颜色也带有文化属性,同样能表达传统的一面。

因此现在所谓的“设计感”,实质上是被一种程式化的审美所裹挟。举个例子来说,喜茶的爆红导致了许多后起之秀网红奶茶店设计的跟风,但这种所谓的快餐式表达风格绝不拘泥于此。我不希望被刻板的设计感圈套住,设计实践需要不断的尝试与拓展,只有这样才会让设计风格更加多元。做一个设计不见得要做出最好的,最合适的就是最好的。

海报设计

Q5

你认为近十年的设计潮流是什么?

A:

单纯从视传这个专业出发,出现了许多有意思的现象。三五年前特别流行“蒸汽波”的概念,通过高饱和、液化的手段让整体视觉呈现出极为迷幻而富有冲击力的效果;这两年又开始流行“酸性设计”,这是对千禧年计算机技术的普及对立体化的追逐和回顾。设计的风向标是有轮回性质的,可能过几年又会突然流行回以前的风格,但这个风格一定是建立在这个时代的技术基础之上的。

因此我自身也很好奇当技术继续向前发展时,会有什么所谓的艺术风格在短时间内集中性地爆发出来。而预测视传专业未来发展的趋势,动态的使用一定是不可逆的。再往后看,可能是依附于技术来调动多感官,让视觉设计走向混维。

拼字时钟

Q6

你主要的设计工具是什么?

A:

比较日常的视传专业工具,像AI、PS、ID、Procreate这些。

Q7

你认为年轻一代的设计师需要学习的新兴工具是什么?

A:

这个问题很现实。我也看到许多应聘单位对设计岗位的需求:一是3D的建模,二是插画。建模是当下设计师必备的能力,相关插画的软件也需要学习。如果往长远来看,动效技术也是设计师必不可少的技能。

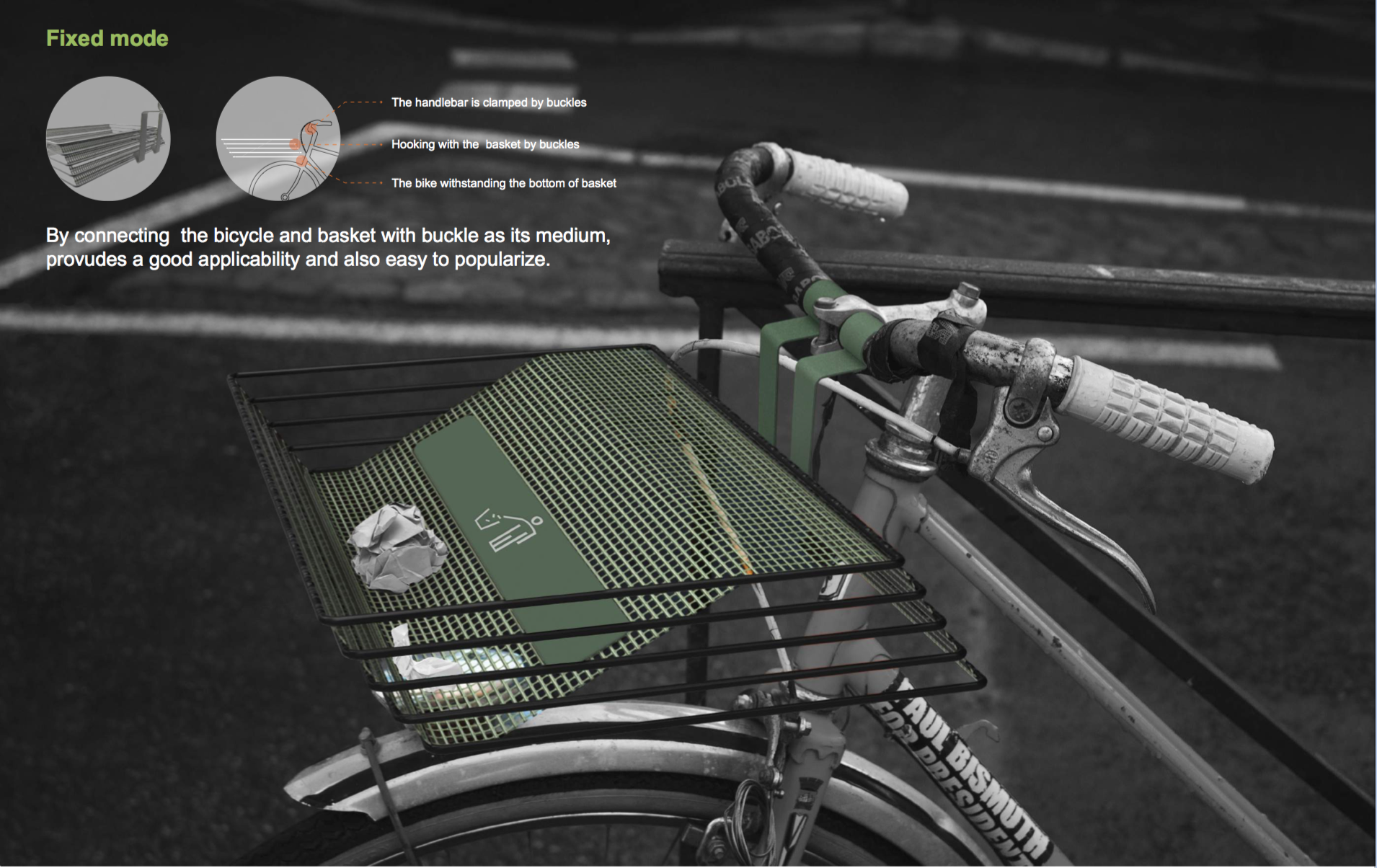

cycling cleaner(吕游 常帅)

Q8

你认为科技的进步会如何辅助你未来的工作?

A:

我对未来的工作模式有过畅想,暂且先将其叫做“人机协作”。原来的设计师是一种专业的身份,现在智能手机、APP的发展在无形中让每个人都变成了美工,设计的技能在慢慢的大众化。我认为设计师最终的任务是要去统筹和协调某些事情,而不是单纯地为了做某个东西而做。现在许多的研究都在逐渐地解放设计师的双手,但无需担心未来设计师会被取代。未来科技和设计师更像是学生和老师的关系,我们通过提高自身的审美,从而不断地优化机器,机器经过学习后去帮我们负担一些并无多少创新性的工作。

因此,设计师的未来角色更像是一个“驯机师”,对整体的走向和发展趋势有着充分的掌控力。

Q9

目前在领域内你最敬佩的人是谁?

A:

陈幼坚先生一直是我很喜欢的设计师。他对我影响最大的一点便是如何把握好东方的语言,并用平面的功力有效地将其传递出来。最近让我很有感触的一件事是原研哉改小米logo的事情,他通过方变圆的细微调节(并不是单纯的外观改变),实则架构了一种未来的审美框架以企业的外向使用尺度,而这种框架中又是带有东方意蕴的。综上,我恰恰觉得这次改良是非常成功的。很多时候一件事情的关注点并非外表呈现得那么简单,对未来的革新与探索更易引人深思。

Q10

你是否有与科技或者未来畅想有关的设计作品?

A:

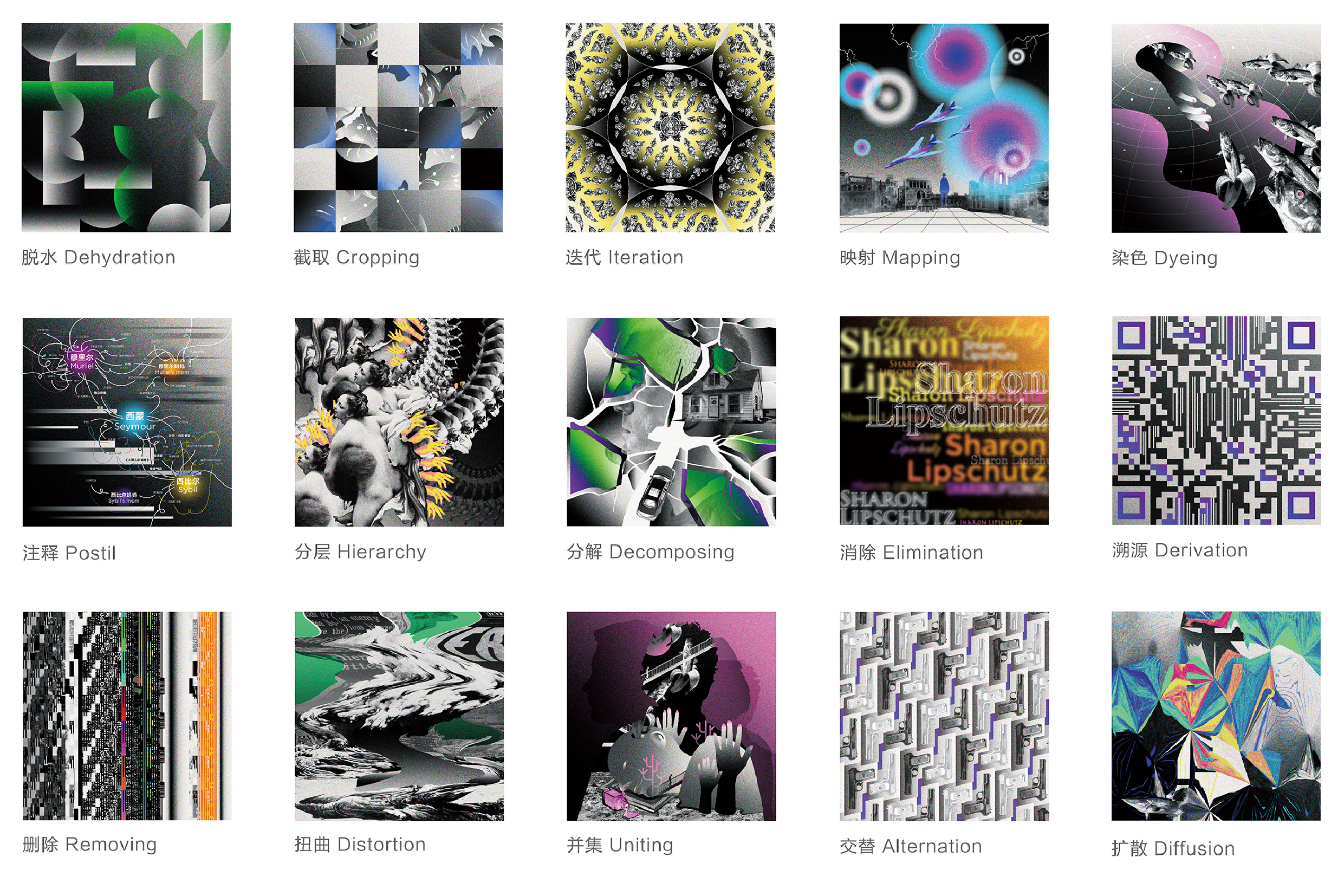

我的硕士毕业设计做的内容和视觉设计方法相关,设计灵感是“切片”的概念。通过研究“切片”这一事物在不同范畴下的概念及运作方式,完成其在设计范畴下的方法转化,最终使切片的运作原理作用于视觉形式,从而产生更多视觉形式的可能性。

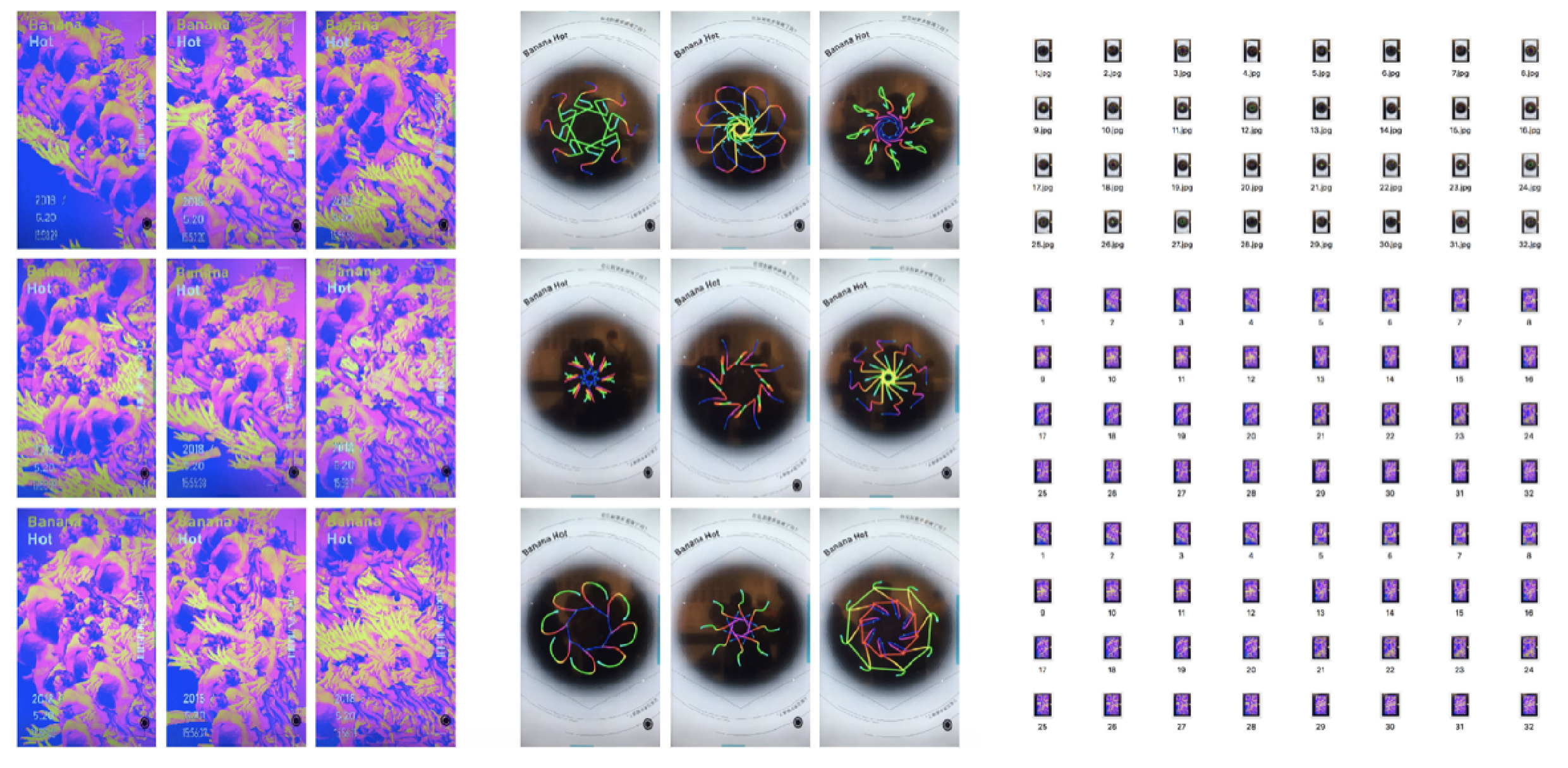

“切”这个动作其实很微妙,在相关领域下对动作的操作转换到视觉领域会呈现出什么影响,便是我的兴趣点。当时我研究了6个领域并提取出15种工作方法,一一对应到设计语境下对图像的干预情况。最后的设计成果更像是一种图片处理的工具,通过代码构成的平台进行操作,借由J.D.塞林格的《九故事》中“逮香蕉鱼的最佳日子”短篇小说进行验证,实质上也是对这部小说全新的解读方式。

基于《九故事》文本信息的切片设计方法视觉化探究

第三届隆里新媒体艺术节现场

Q11

你认为自己的作品具有哪些特质?

A:

我在创作时比较在意作品的合理性,所谓内容和形式的相辅相成一直是我很看重的。

Q12

后疫情时代的生活方式对设计界产生了哪些改变?

A:

疫情的爆发是一个突发的全球性公共事件,就设计而言,首先最直接影响到的就是公共卫生领域的相关设计。之前我通过和导师陈楠教授讨论,受到启发,我们这些视觉设计师除了做海报摇旗呐喊,除了情绪上的人文关怀的表达,还能做些什么呢?实际上,诸如应用类的医疗日用品的实践,我们也能参与其中。比如包装便携的合理性,都是我们需要去思考和归纳的内容。

此外,通过医疗数据的可视化呈现疫情的分布状况,让公众在第一时间了解到疫情的现状,这些都是非常有指向性的设计。因此除了鼓舞士气的平面海报设计外,视觉设计师们在后续公共健康、文创设计中都有着很大的参与空间。同时线上形式的普及,也为设计提供了一种新思路,虚拟环境中视觉设计的发挥余地有着很大的可以释放的空间。

Q13

有哪些后疫情时代的习惯对你的设计思路产生了影响,为什么?

A:

我会在视觉语言的沟通手段上进行更多的思考。人们不能面对面地进行交流与互动,在这种情况下我们如何让自己的设计更容易被理解、更容易产生共鸣是必须要考虑的事情。这会使我更加注重传达手段的多样性,而非更聚焦于平面本身。

资料来源 | 吕 游

采访 | 胡心玥

排版 | 毕文立

新锐设计师所展示出的蓬勃力量令人激动。我们希望尽最大可能为青年一代设计师搭建最大的舞台并提供最好的资源。希望中意青年未来时尚设计大赛能使你们的才华得以展现。

中意青年未来时尚设计大赛已经启动

扫描下方二维码进入报名系统

关注清华大学中意设计创新基地获取更多大赛信息

预祝大家获得好成绩!