浅谈OriginOS Ocean

浅谈OriginOS Ocean,如果从体验设计、设计师的角度如何看呢?非全面评测,只从原子组件、锁屏体系等直观体验聊起。

2021年12月9日vivo发布了的OriginOS Ocean(以下简称OOO),在全网各种评测中,一致获得比较好的评价,主要聚焦与如何提升用户体验,很人性化的细节设计,有创意的原子组件的设计理念,大色块现代化的UI语言等,总的来说在一众安卓魔改UI中,给大家提供了很不错的设计与体验(待实际验证)。

如果从普通用户的角度看,并不在乎什么设计理念,更多的是关注这样的设计能不能更好用,在此系统发布之后,我也询问了一些朋友、同事如何看,大多表示观望的态度,有的同事就有vivo手机,问他会不会升级到最新的OOO,他表示不会,至少现在不会,觉得可能不习惯哪些“块块”,哈,新事物的确是需要一段时间的验证,不是每个人都对新事物那么好奇,至少我觉得普通用户更多的还是关注稳定性和学习成本。

如果从体验设计、设计师的角度如何看呢?俗话说的好,“内行看门道,外行看热闹”,任何的设计趋势、设计方向都应该辩证的看,那么从不一样的角度剖析OOO,非全面评测,只从原子组件、锁屏体系等直观体验聊起。

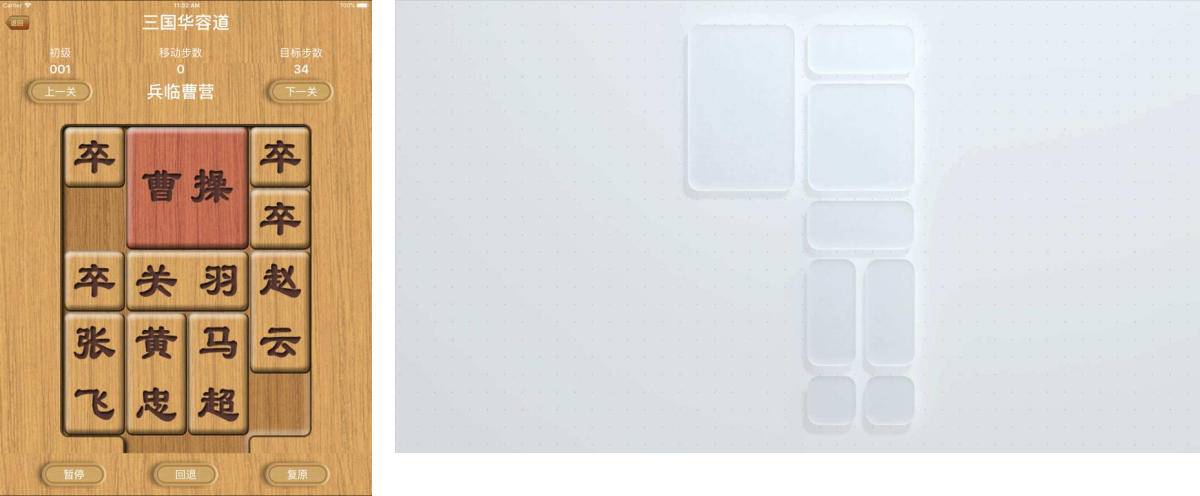

“华容网格”——视觉区分重要级

此概念在很早就已经有,比如当年的windos phone,Android、IOS的小组件,将产品不仅仅只是icon形式存于桌面中,而是用内容卡片化的形式展示;从交互设计的角度,其实是将信息层级区分,毕竟大的块比小的块,视觉上理解更凸显,比如以下例子:

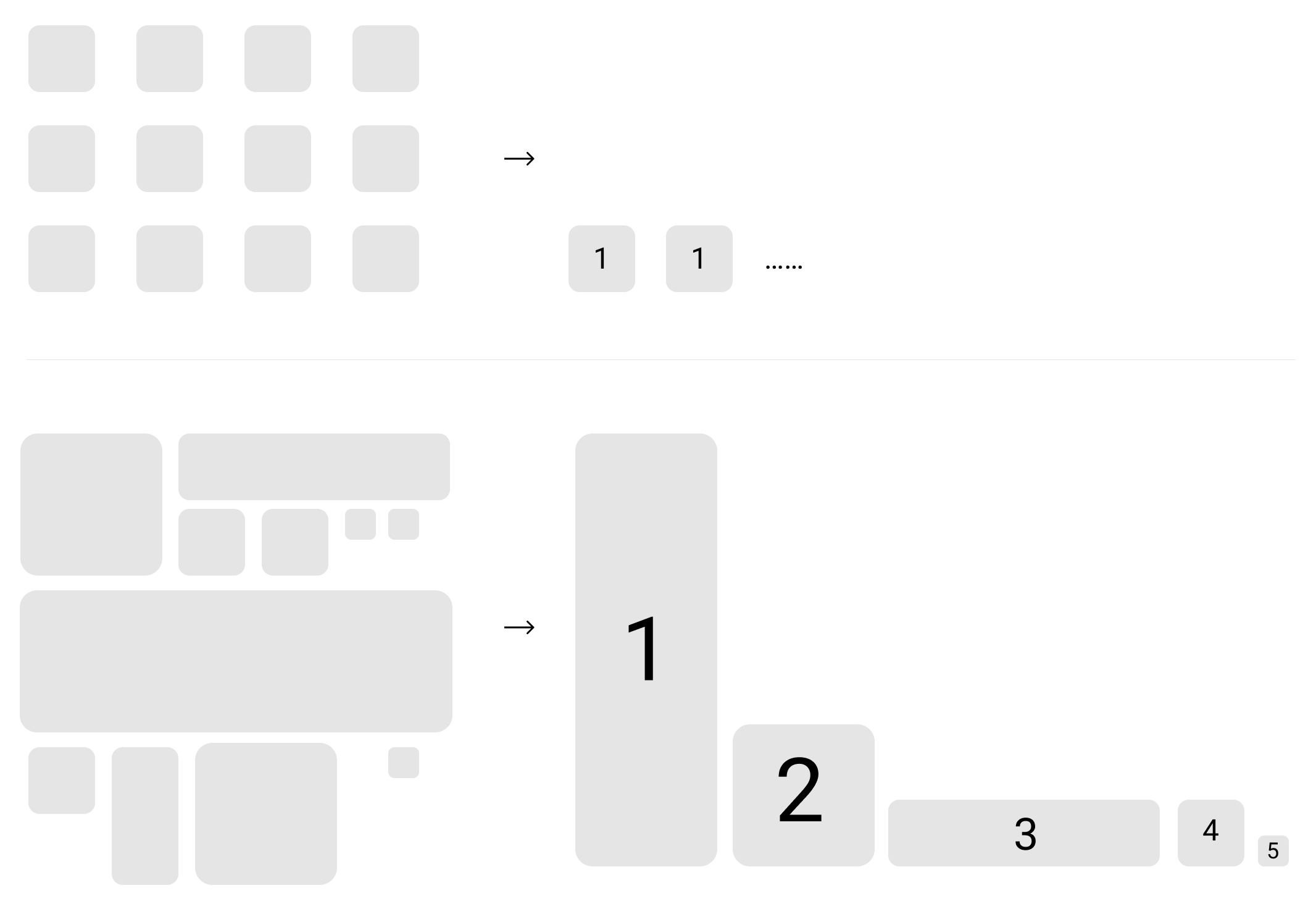

那么者其中的设计原理抽象,一般来说(不考虑色彩、动画等因素的情况下),块面积大,更能吸睛,且暗示更重要,与通常的全部APP图表平铺而言,在信息层级的区分度上不一样,抽象解释如下模型:

在现在APP同质化的大环境下,深入思考下,我们每天用的APP,常用的就那么些,然后手机里的APP却非常多,3~5屏很常见,那么无视觉差别的平铺的方式真的合适吗?而且还经常要记住位置,真的~烦死了;所以我认为至少从视觉面积的角度来直观的区分是一个解决的思路,但也并不说明一定是对的,只是相对平铺,能通过占位不用,一眼就区分出重要级,还不错。

如果能配合AI学习用户使用频率,使用时段,当前场景等等,智能排版,这细节说不定也有用户觉得不错。

生活实例:我在等电梯的时候iPhone里搜索界面中的Siri建议,一定有一个不需要联网就能玩的Excel杀,因为我之前经常会在等电梯、电梯里玩这个,因为没网啊!(可恶的iPhone信号),但就是这个细节,我觉得手机真“懂我”。

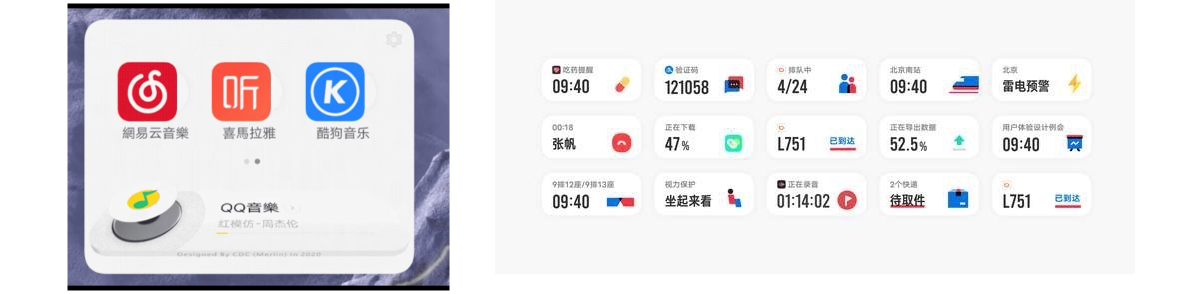

“原子组件”——一触即达,快捷方式plus

蓝厂Origin OS的原子随身听、原子阅读、原子隐私系统、原子笔记,各类原子系列,我之理解为“快捷方式的plus版”,在APP在桌面的展示上,按照学习成本从低到高分为四类:

那么原子组件与以上这些有什么不一样呢?

我认为是在思考层次上再深化,Android桌面小组件在更早版本中早就有了,并不是什么稀奇的事情,但其实真正愿意用、喜欢用的用户并不多,关键原因是与静态图标的功能、信息展示上的区分度不大,而且类似的功能都有一个小组件,试想一下,放在桌面上是不是灾难现场~,

相比之下,原子随身听从系统层面将同类合并,至少不用同类型的一个小组件,简直浪费宝贵的桌面空间;又例如原子通知,所有通知类型合并展示,又根据不同的场景显示不同的信息,从交互上更场景化、系统化的思考,才能让用户觉得这玩意好像“有用”。

融合超级卡包+小窗——快捷方式promax

OOO在上线前造势宣传就放了一张音乐的播放卡包,还一度被误传说是要出新系统了,当然这只是个乌龙,不过也可以看的出vivo对此功能的强调,这种小窗模式的设计最早于2016年出现在魅族Flyme 8中,随后又升级为小窗2.0,平行小窗,IOS里相似的有AssistiveTouch;

从产品设计的角度可以理解为将原本APP的某些高频、核心的功能进一步抽取出,不用点开APP,在桌面(或当前场景)呼出——操作——完成——关闭,只保留当前最核心的功能,例如,如果你在看视频或者,都可以与聊天同时进行,这样就不用担心当前APP的跳出。

在OOO中,不管是超级卡包还是小窗,背后的思考是相似的,都是根据不同的场景需求,快速将用户当前需要的核心功能呼出,同时,结合硬件技术的升级,进一步提升快速呼出体验,例如支付场景支付二维码快速呼出。

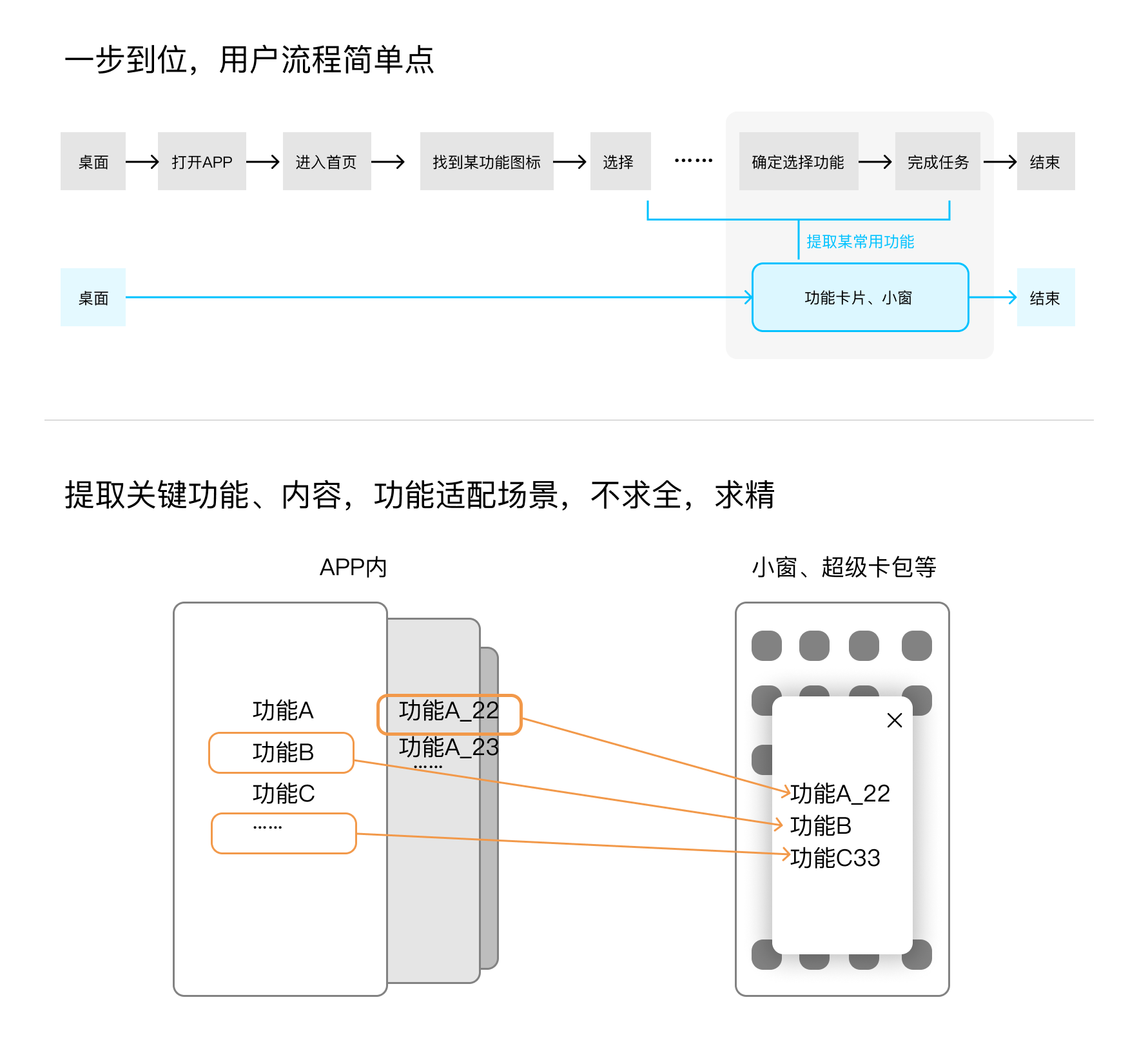

因此,简单的概括以下逻辑,如下图所示:

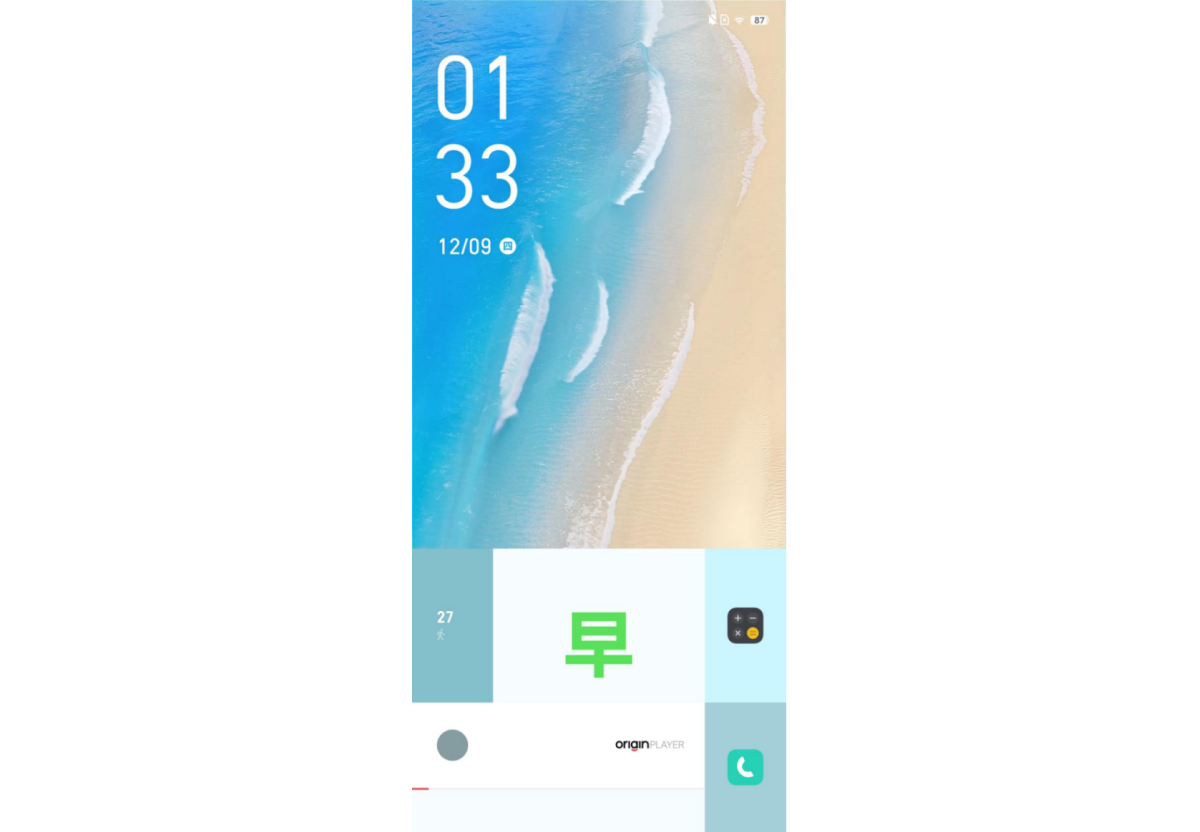

锁屏体系——顶层卡片+情感化设计

手机对于用户而言,锁屏是每次点亮手机第一次接触的界面,OOO在这块做了挺多有意思的设计,比如根据客户距上次打开的时长波浪大小变化的的默认海浪壁纸,根据今日步数不断变换场景的行为壁纸,更有还带社交游戏的《光之遇见》的行为壁纸,肯定有些朋友会觉得“花里胡哨”,但我却从另一个角度是这么看的:

在同质化的各类APP中,这种动效类、视频类的设计是很好的品牌宣传手段,尤其是潜在用户、新用户在第一次与APP接触中,给到最直观的影响,麻烦更吸引人一点。

再往大点看,这类设计并不是什么新鲜事,例如keep官网,就给我很棒的感觉,不论这个APP具体怎么养,至少与其它同类的健身APP相比,我更愿意了解keep;

(这是个视频动画)

另一个就是个性化、模块化的锁屏区域,注意,我说的是区域,这块不止一个功能,而是集合的意思,个性化图形,功能自定义这些都传达一个理念——这是属于“我”的专属,当然,并不是说这样的设计就是好的设计,因为毕竟“懒”才是常态,不要指望用户一定会表示Amazing;不过话说这块的滑动解锁某功能,vivo新用户不会迷惑吗?我保持怀疑。

(这是百草园与三味书屋的“早”吗?)

当然,对于绝大多数的公司并没有机会设计手机系统,却都有各自的APP、小程序、对外SAAS等toC、toB的产品,那么对OOO的上述刨析如何应用到实际的设计工作中?

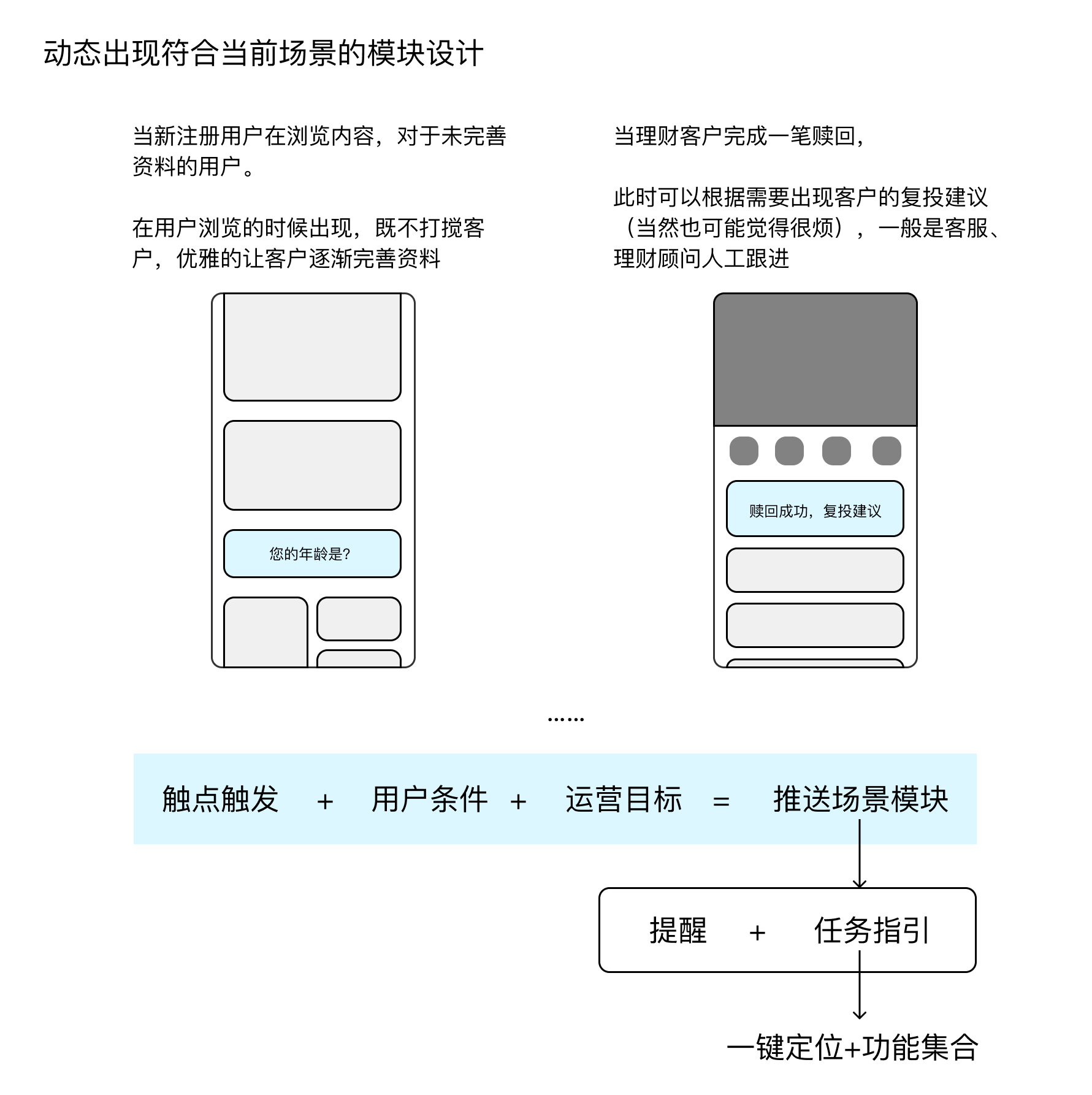

场景与引导——根据不同的场景,抽取功能、任务一键触达

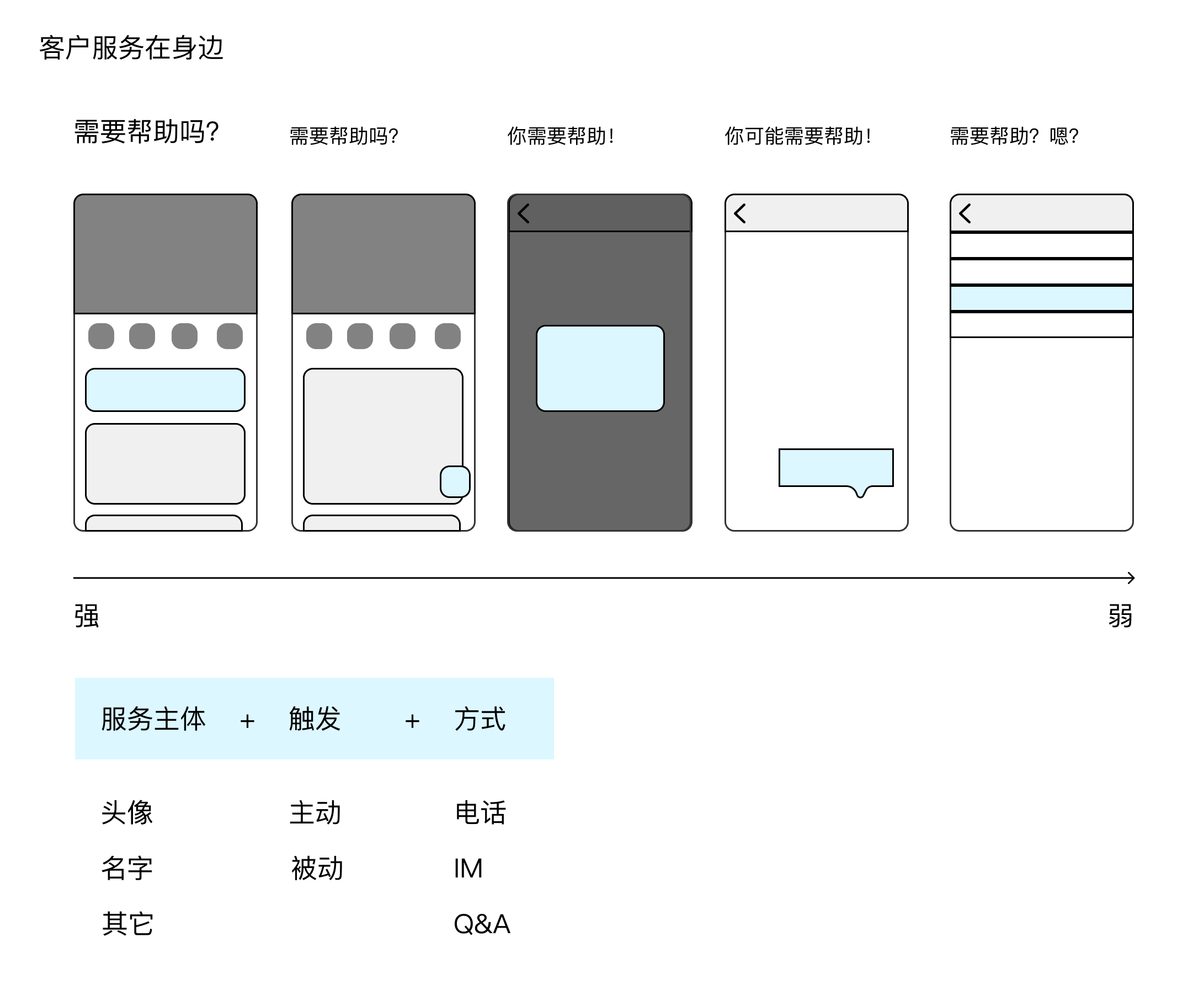

APP设计中,需要根据客户当前需要的场景进行针对性的设计,根据当前用户的场景,客户的熟练程度等,根据不同的用户特点,动态的出现功能模块,不要让用户去找,而是以“快捷方式”的形式初选,设计逻辑如下:

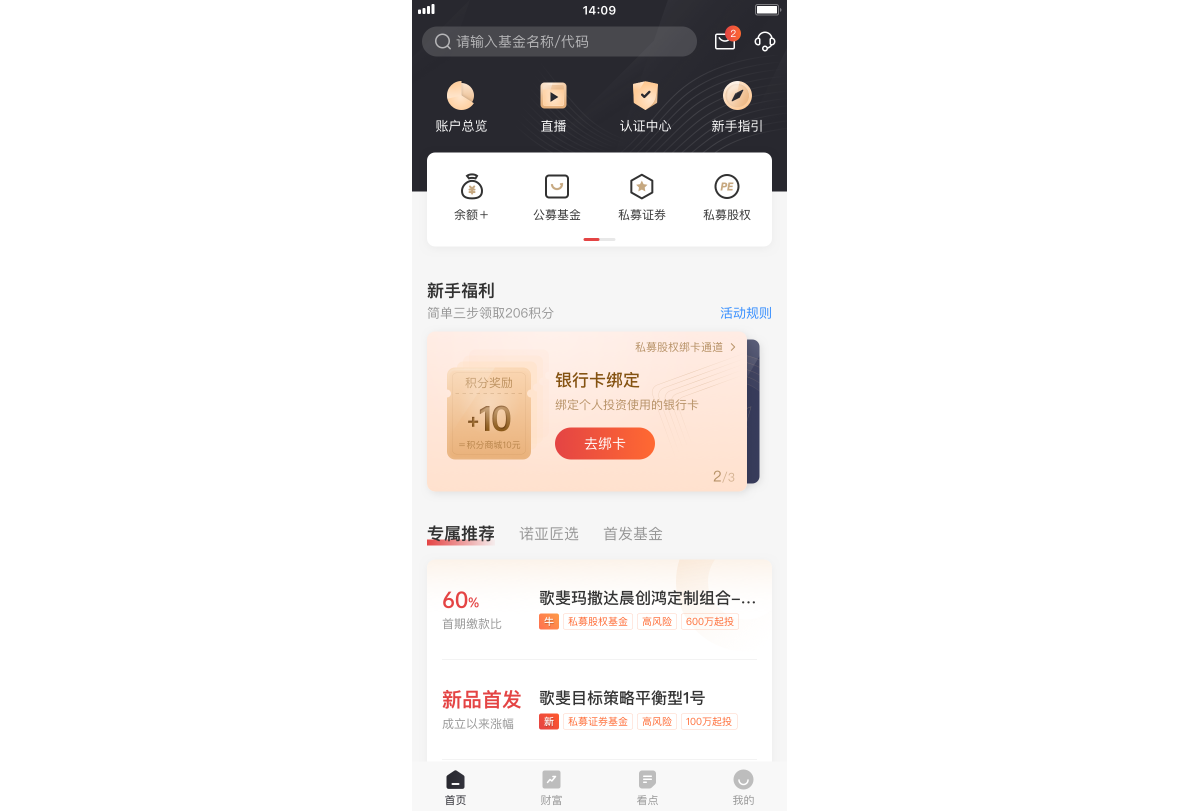

例如在微诺亚APP中,新手客户当前的场景应该是完善资料,出现最符合当前场景的模块,而不是推产品,以送福利活动的形式,效果更佳哟。

服务与情感化——客户服务也得有“快捷方式”

现在市面上无数的APP,尤其是重客户服务的APP,再好的设计,也会有客户困惑的时候,很多时候客服、人工服务等的入口尤为重要,当客户困惑没法解决的时候,要不就直接一句“你XX”关闭,要不就只会想到有没有人帮我,这个APP有没有客服来帮帮我;

所以再好的页面设计,也不要忽略客服入口的设计,是露出、还是隐藏、还是根据触点出现,这就根据不同的运营方式和业务形态而决定,客服入口背后的潜台词——可以不用、但是你不能没有,用户离开前的最后一道关。

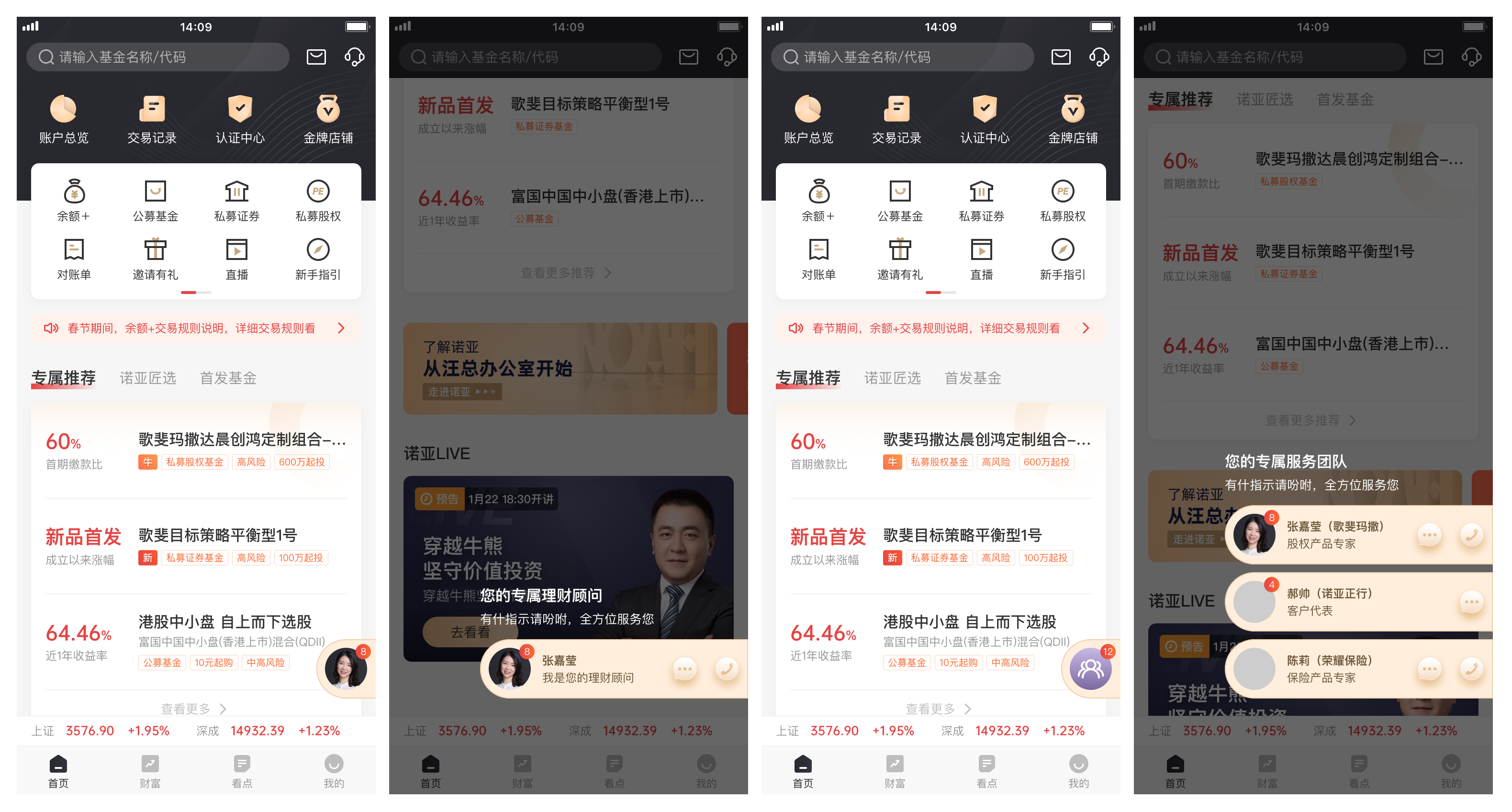

例如在微诺亚APP中,将理财师、更多服务人员卡片化常驻在首页,因为业务形态中很大一部分服务是理财师服务,因此将理财师形象化展示,而且又不占用首页重要的功能和运营位,给客户“您的理财师就在你身边”的设计语言。

总结

通过刨析OOO中原子组件、锁屏体系等直观体验设计,背后的设计思路并不复杂,在很多不同类型的系统、APP等其实都有体现,只是OOO系统化的将这些设计的灵光乍现,组成了完整的设计语言。

这才是大厂设计厉害的地方,因为很多时候零星的设计灵感并不能够代表设计有多好,更多时候是需要在实践中,逐渐总结、复盘,将点状的设计方案,线性的版本设计,面状的各种产品的设计,升华为体状的设计体系,将设计语言系统化,这才大厂设计给到我们更有意义的启示。

欢迎大家来拍砖,有什么问题可以留言讨论哈。