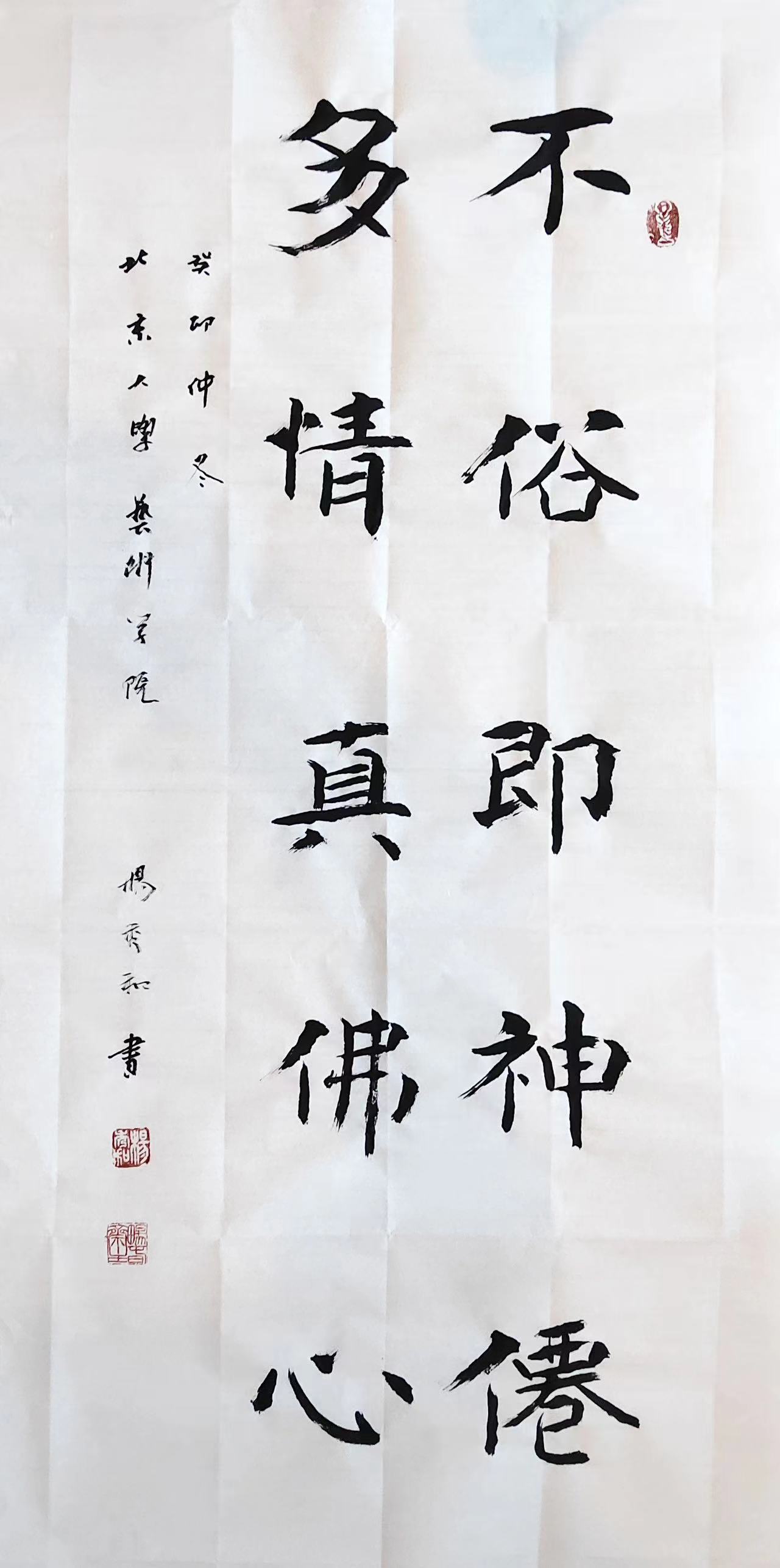

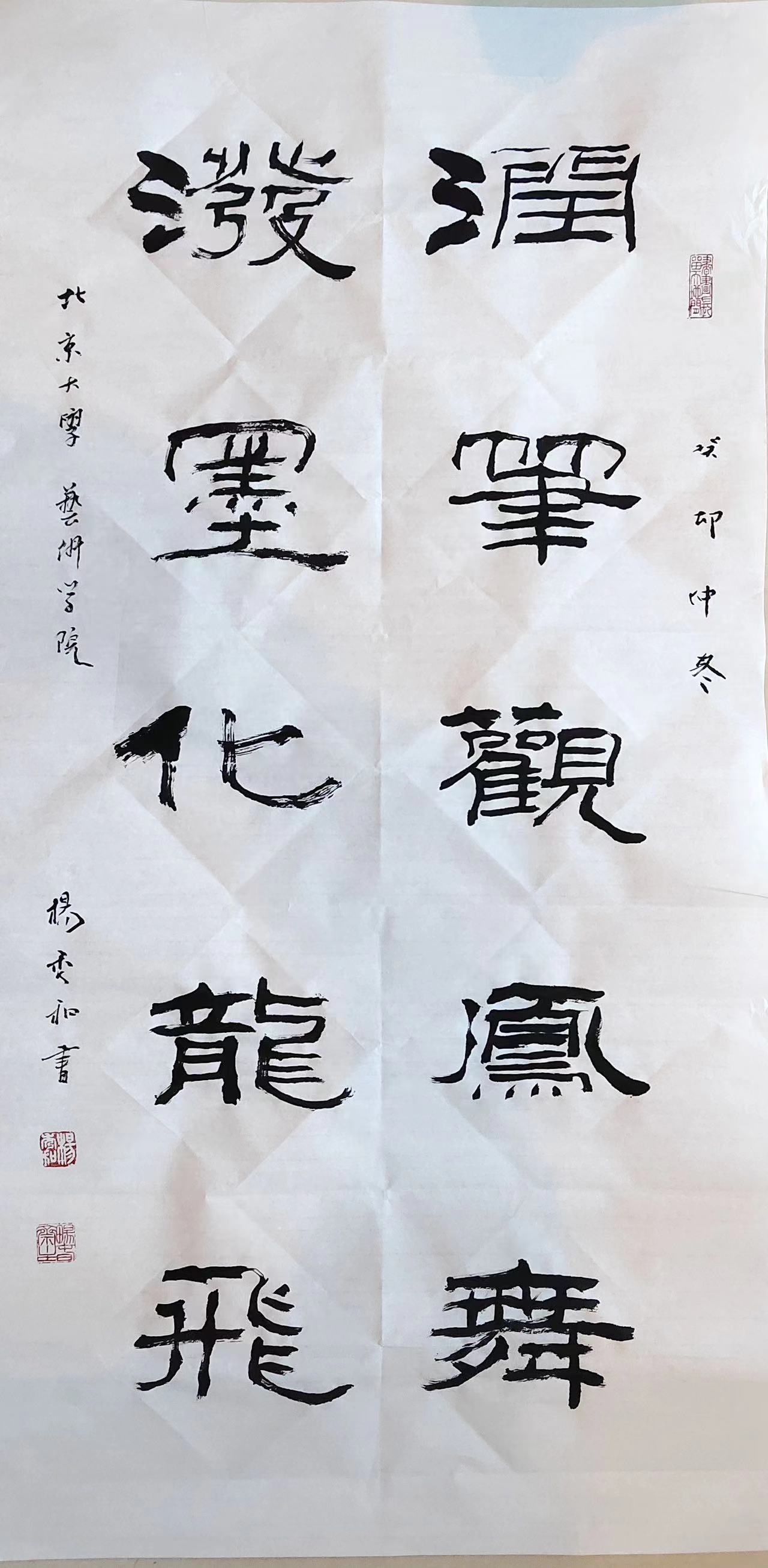

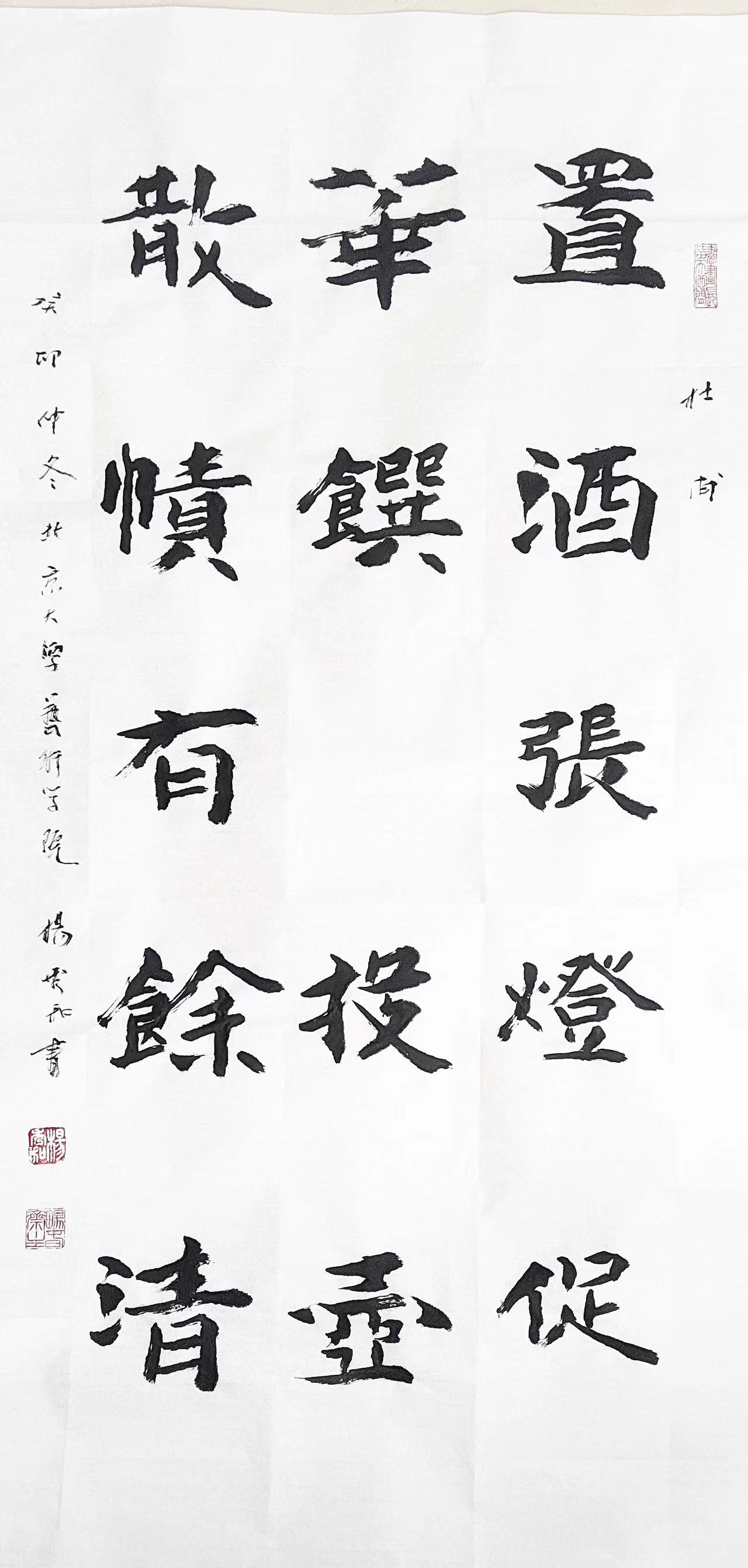

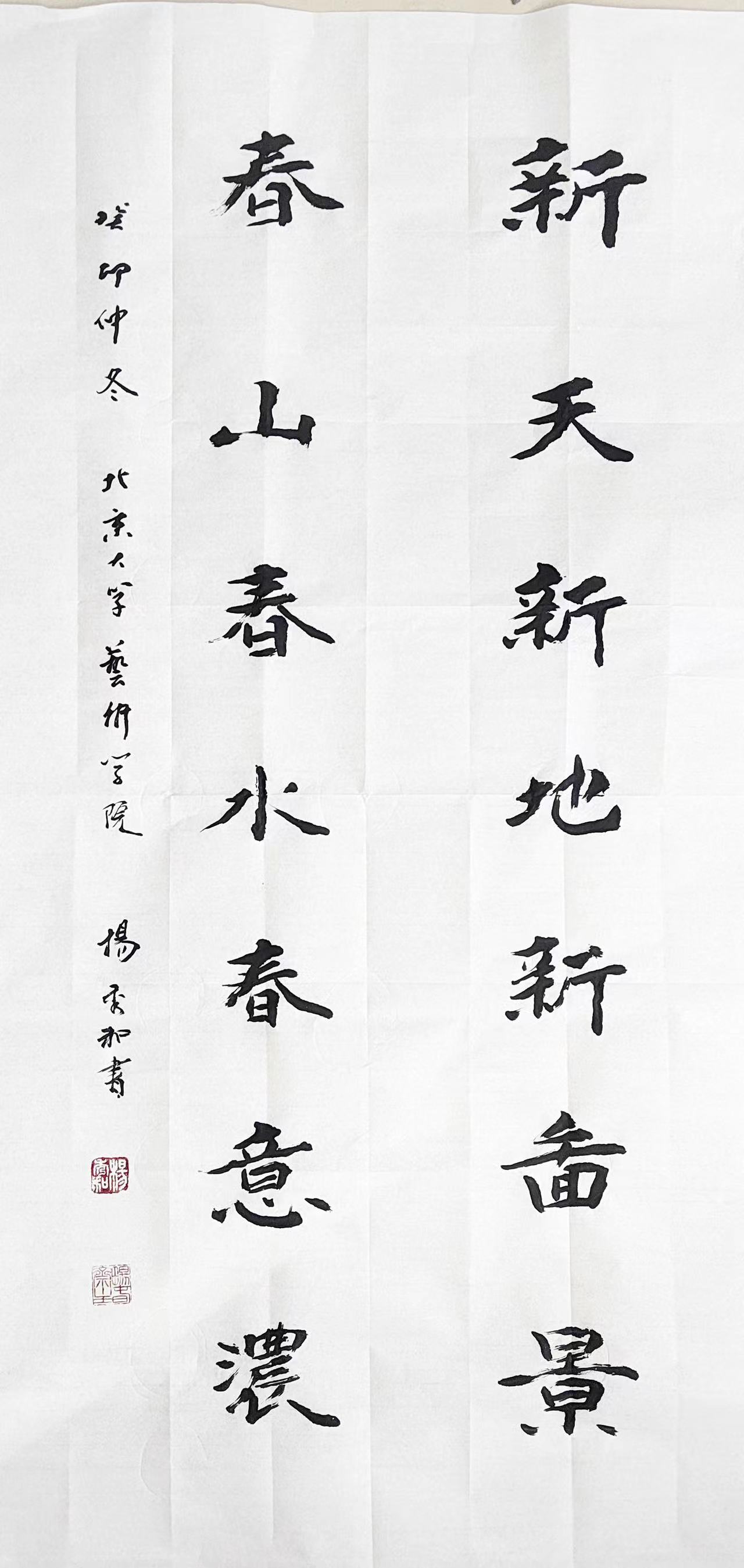

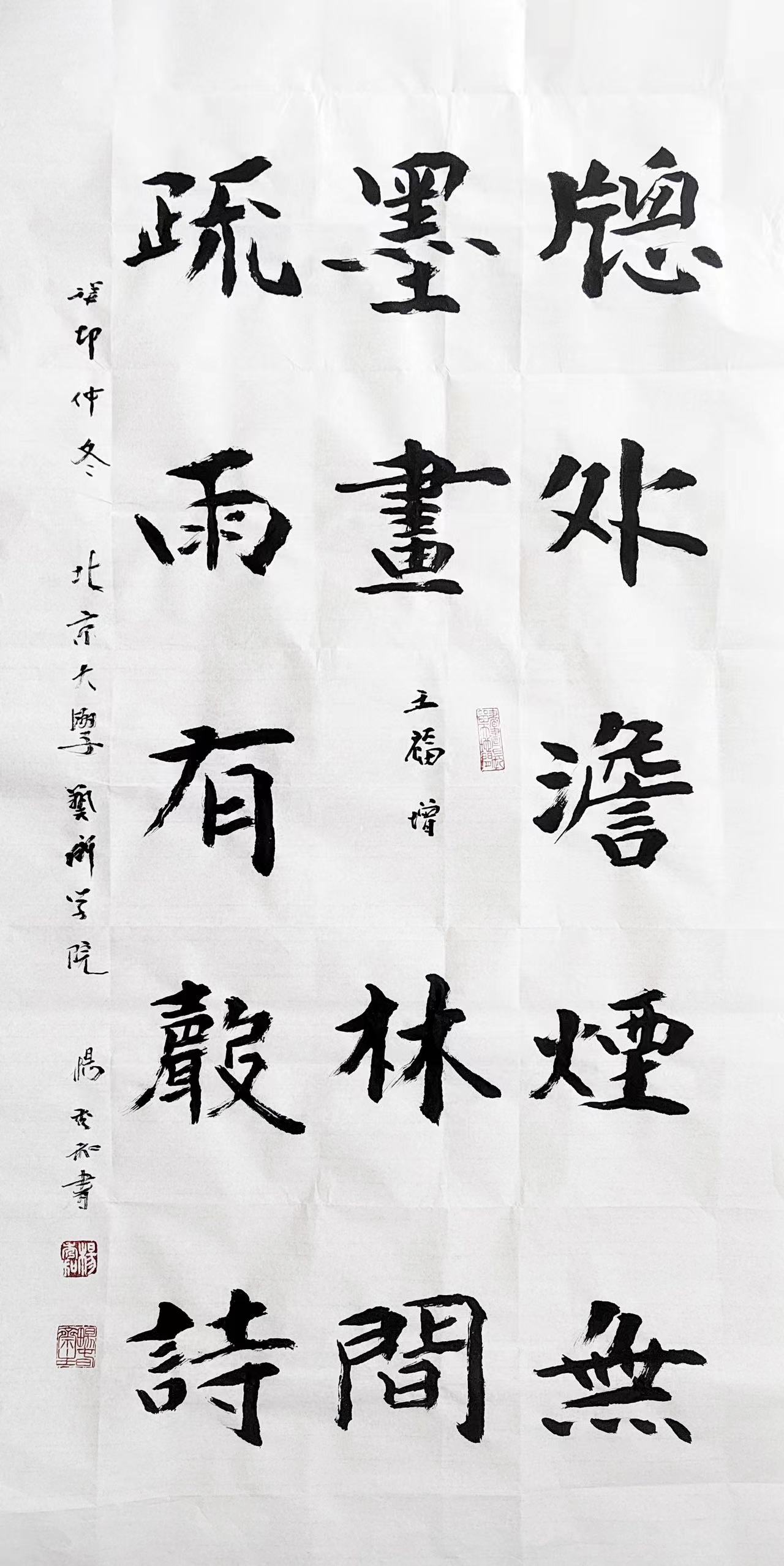

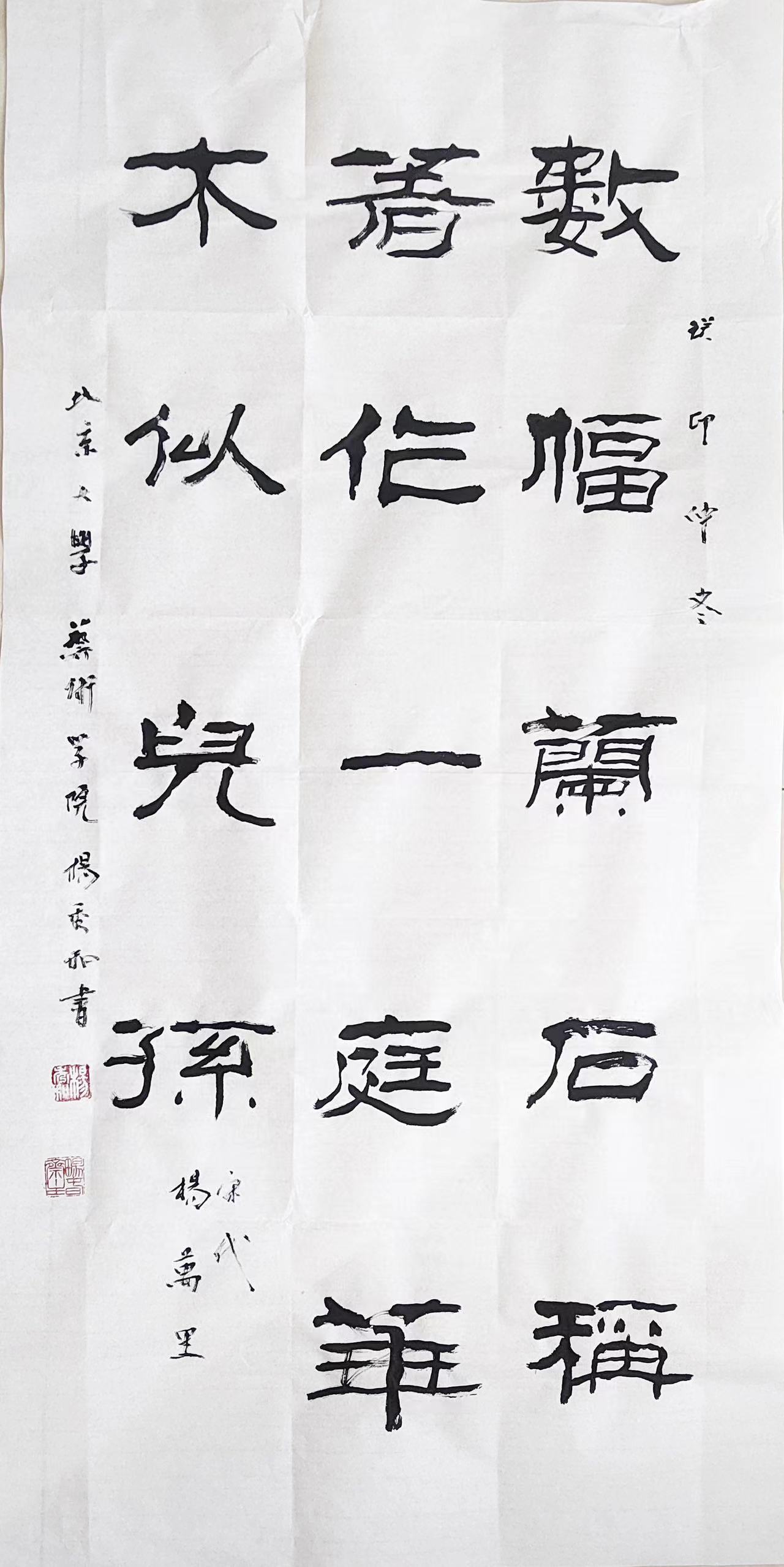

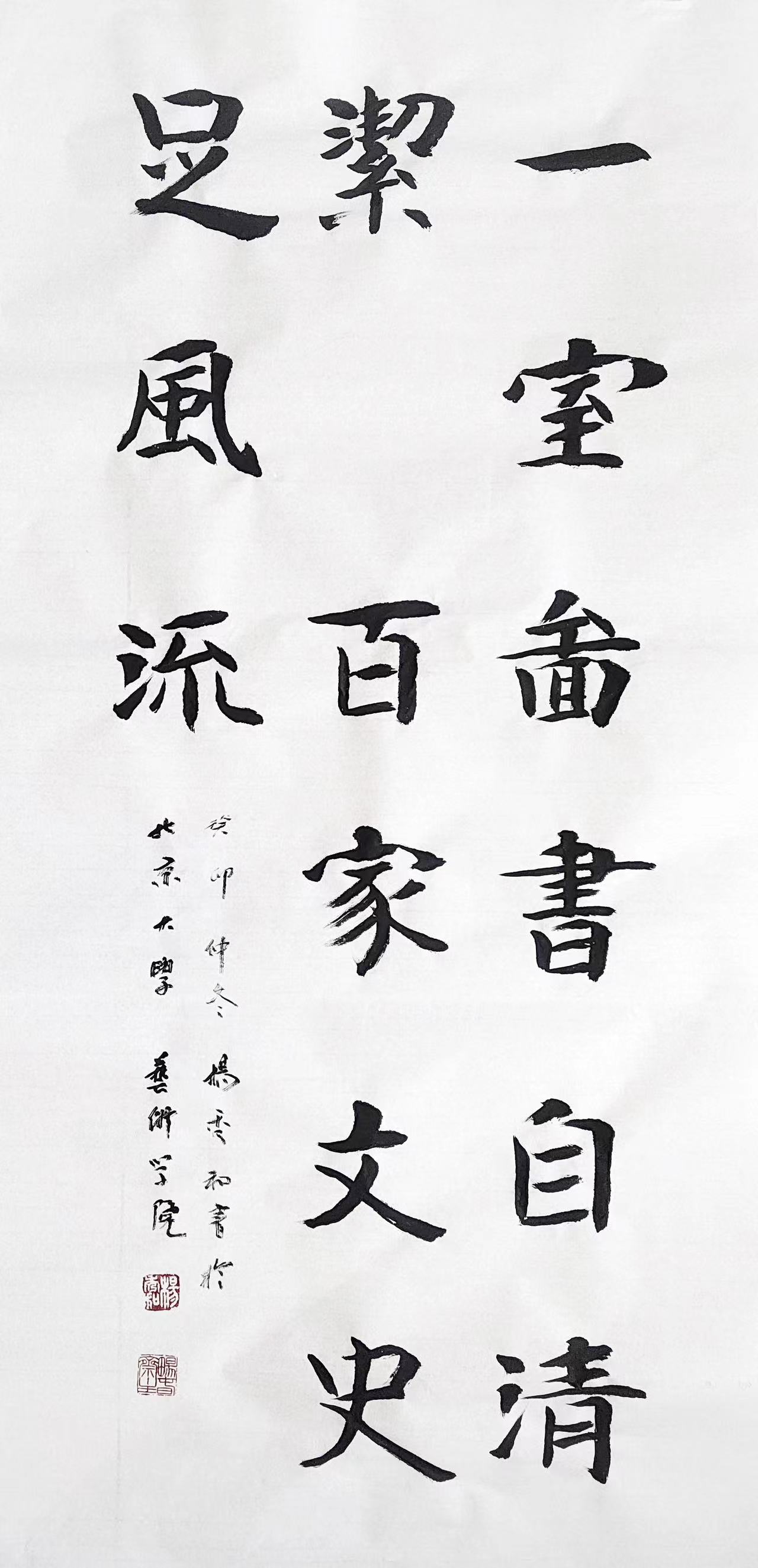

北京茗正岩顺茶楼艺术督导杨秀和:书法家的责任是学习传统文化、传承国学思想

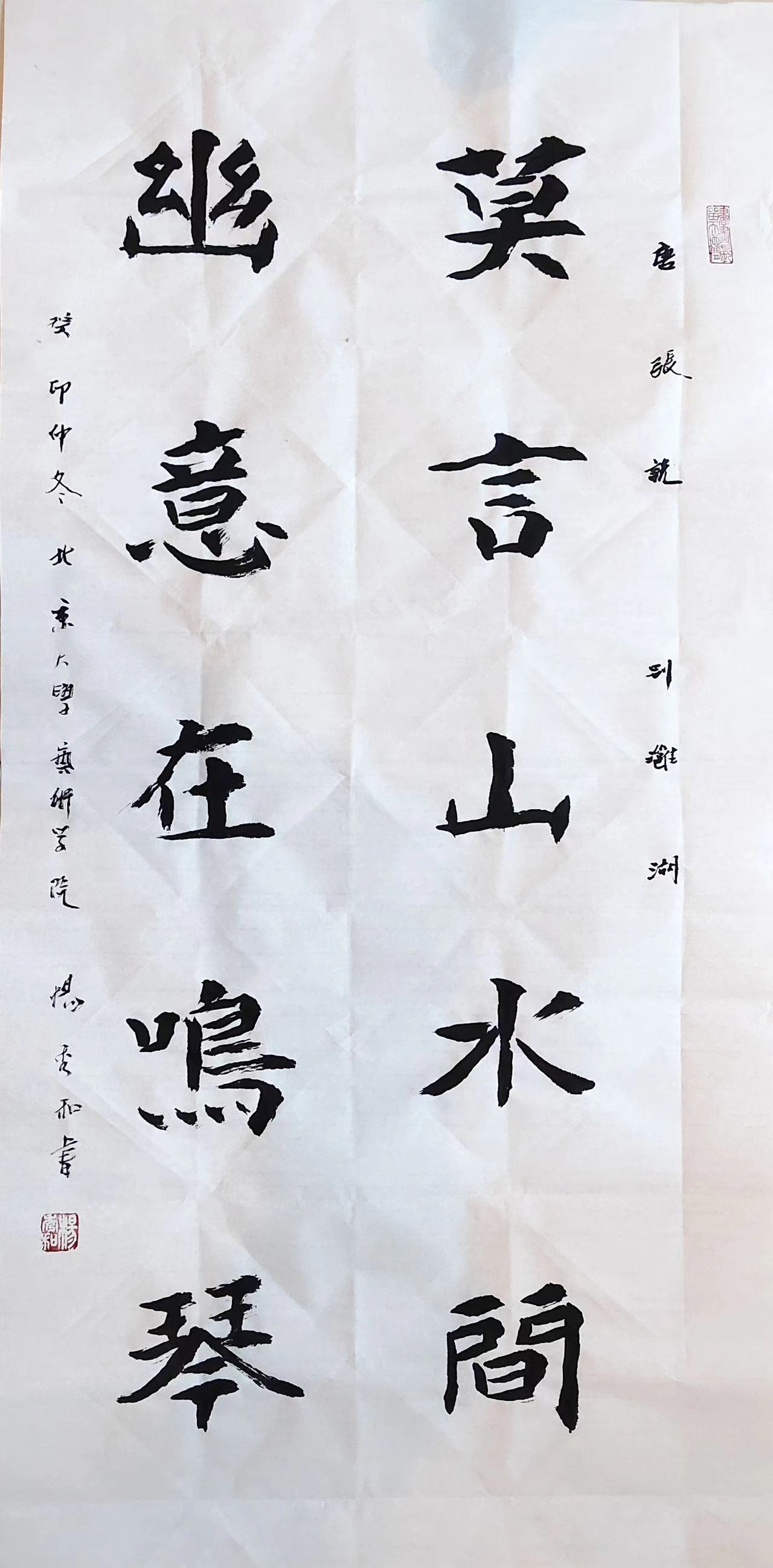

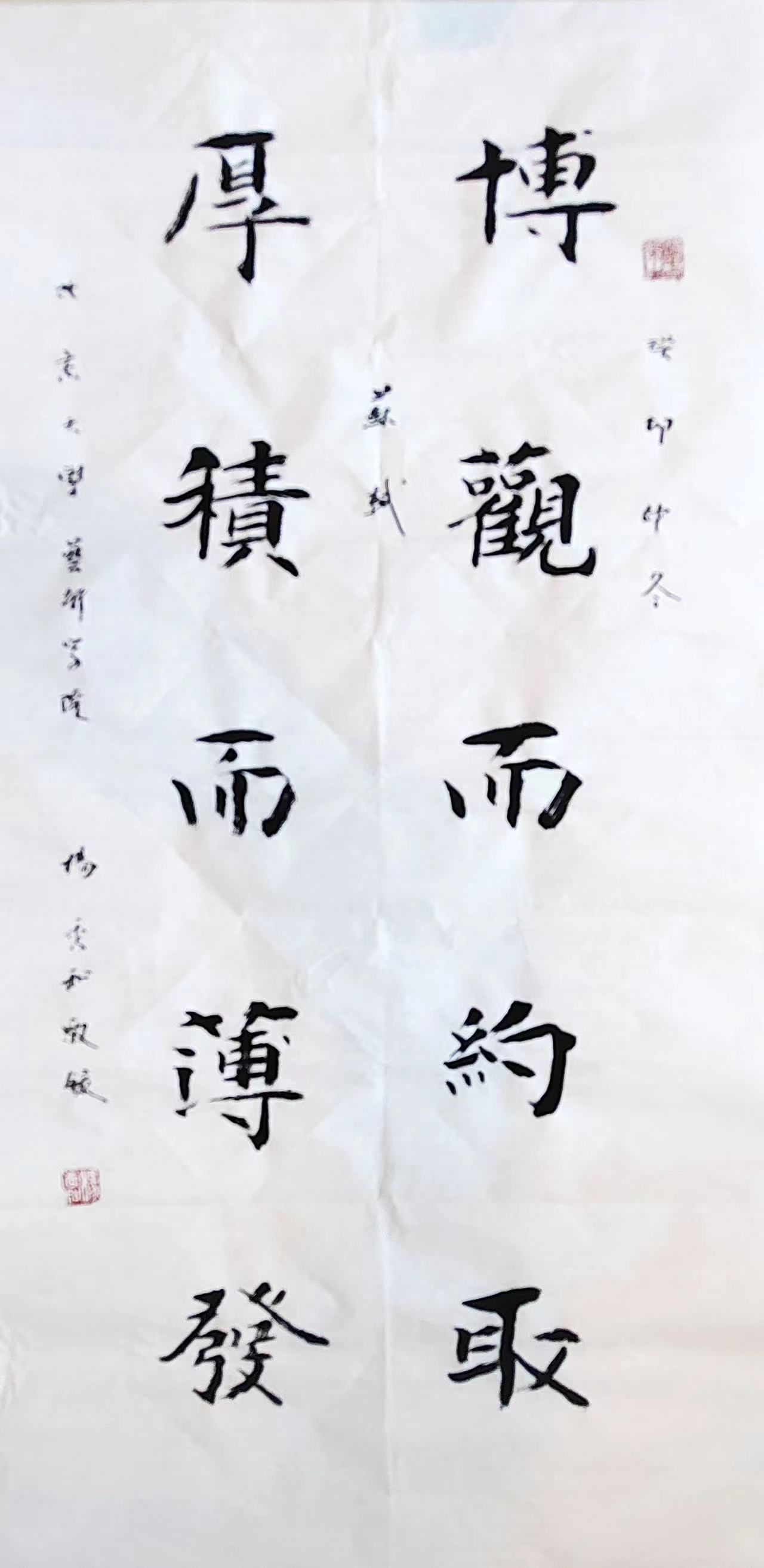

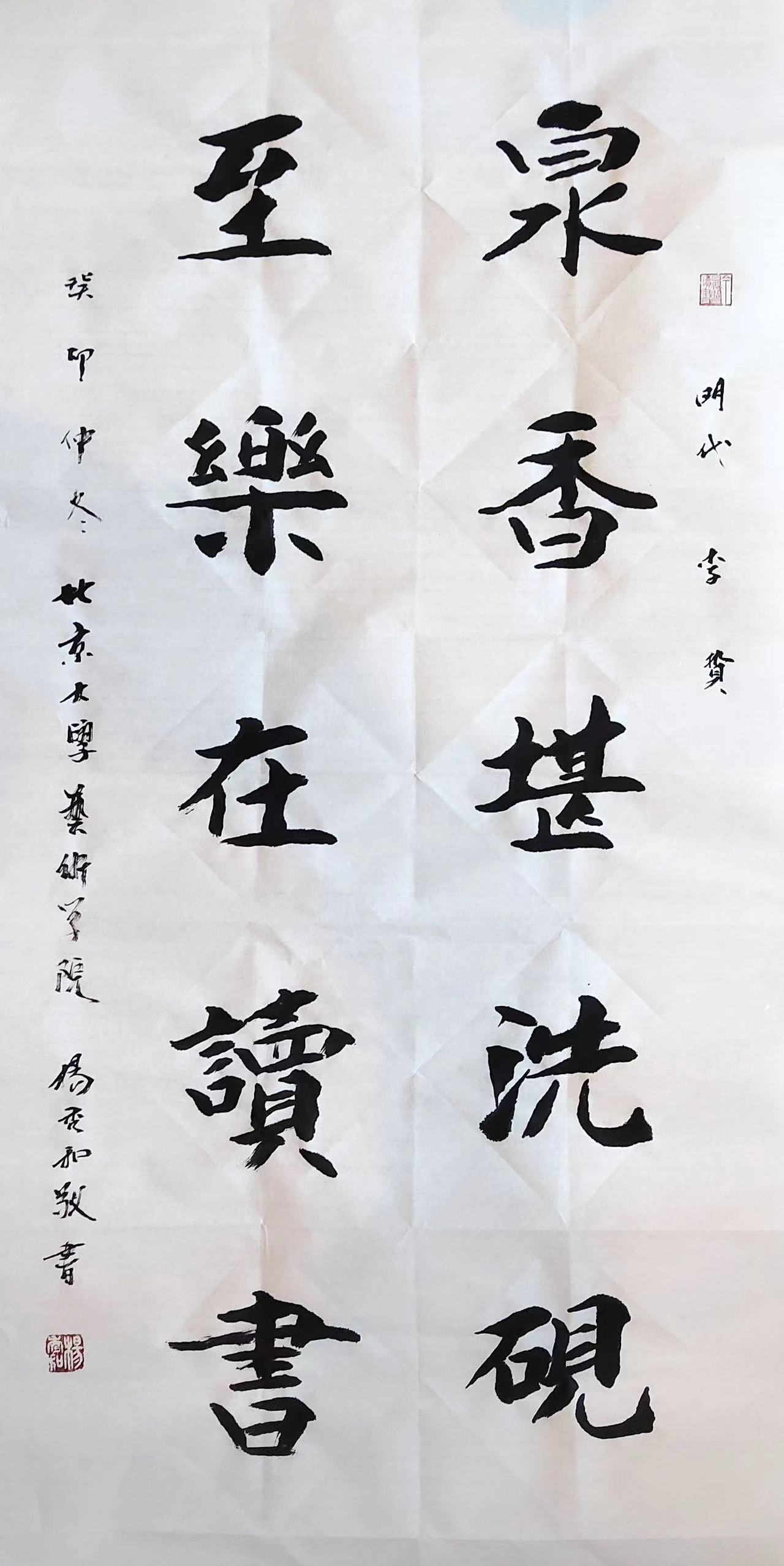

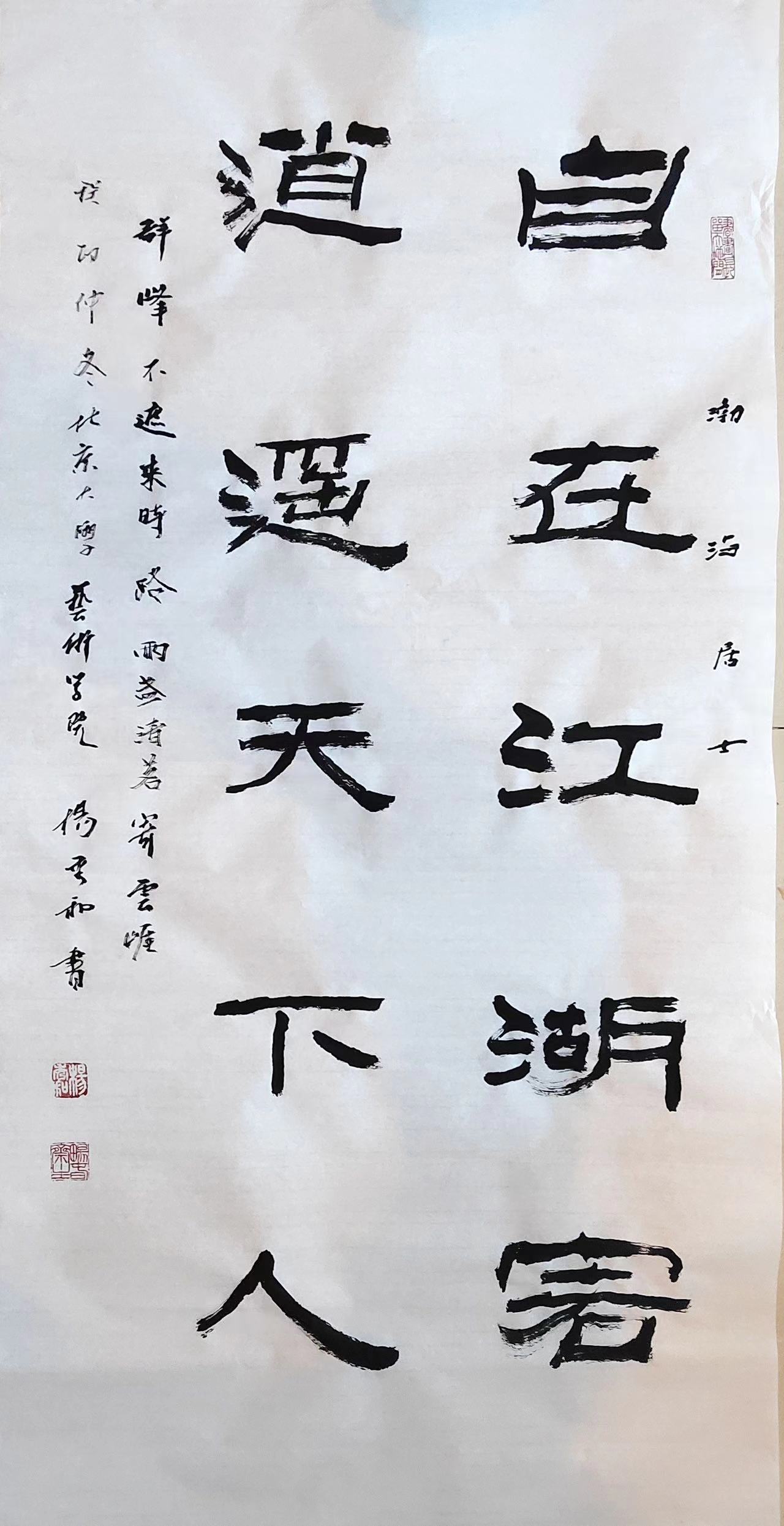

杨秀和,字晓阳,号畅春斋主,当代著名书法家、画家、书画教育家、社会活动家、文化学者、北京大学特聘教授。

杨秀和,字晓阳,号畅春斋主,当代著名书法家、画家、书画教育家、社会活动家、文化学者、北京大学特聘教授。杨秀和先生被评为国家一级书法家、国家一级美术师、国宾礼书画家,是中国书法家协会会员、中国美术家协会会员。杨秀和先生同时还是中国书画院院士、中国国艺人民书画院院士、北京市楹联学会书画院理事、中国民俗摄影家协会理事、北京海图书画苑首席艺术顾问、建党一百周年选出的百位德艺双馨书画艺术家之一(建党百年功勋书画家)。还被授予“中国实力派书画家”、“中国百强书画家”、“当代书画艺术领军人物”、“北京市海淀区文化名片”等荣誉称号。杨秀和先生1955年生于北京,2021年被录入《中国名人辞典》。杨秀和书法价格每平尺为3000元左右,个别精品每平尺能达到5000元。2022年,北京市保利拍卖平台对杨秀和先生创作的一套四尺整张主题为“砥砺前行,不负韶华”书法作品进行义捐拍卖,最终以17.8万元人民币成交,这也是杨秀和先生书法作品通过拍卖所拍出的最高成交价格。

【原文】

上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡①;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道。故建言有之②:明道若昧;进道若退;夷道若颣③;上德若谷;广德若不足;建德若偷④;质真若渝⑤;大白若辱;大方无隅⑥;大器晚成;大音希声⑦;大象无形;道隐无名。夫唯道⑧,善贷且成。

【注释】

①亡:通“无”,没有。

②建言:一说是立言之意,一说是老子所引用的书名,也可能是谚语或歌谣。之:代词,指代下面的话。

③夷:平坦。颣:不平坦,崎岖。

④建:同“健”。偷:懒惰、懈怠之意。

⑤渝:空虚;有假。

⑥隅:角落。

⑦希:无、没有。

⑧唯:只有。

【翻译】

上士听到道后,必定立即勤奋去实行;中士听到道后,则将信将疑、犹豫不定;下士听到道后,则会哈哈大笑。如果不被他们嘲笑,那就不足以成为“道”了。所以古时候立言的人说过这样的话:光明的道看似暗昧;前进的道好似在后退;平坦的道好似凹凸不平;崇高的德好似低下的川谷;广大的德好似有不足之处;刚健的德好似怠惰的样子;质朴纯真又好像浑浊未开;洁白无暇的东西好似含污纳垢了一般;最方正的东西好似没有棱角;最珍贵的器物总在最后制成;最大的乐声反而听来没有声音,最大的形象反而看不见它的形状。道幽隐无声,无名无状。也只有道,它善于给予万物并且辅助万物。

【导读】

上士了解了“道”就会努力去践行,中士了解了“道”将信将疑,下士了解了“道”却只有哈哈大笑。“道”本来就是玄而又玄的东西,不是所有的人都能轻易理解的。“道”的表象和实质常常存在不同甚至相反,但只有坚持它,才能使万物善始善终。

【解析】

上一章老子讲了“反者道之动”,论述了道的德行,即循环往复、柔弱顺应。这一章也讲一个“反”字,即道的真正内涵以及发生作用的方式与世俗人们的认识往往相反。

万物是由大道所生的,所以无论何种事物,都应该遵循大道的德行,顺应自然的循环往复,达到无言无为的境界。只有做到这些,我们才能领略到生命的充实和美好,免受来自自然的惩罚。

“上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。”这一章老子重点告诉人们依道修德的具体方法。春秋时期,士人可以分为三等,即上士、中士、下士。上士指的是高明的贵族阶层;中士指的是平庸的贵族阶层;下士指的是浅薄的贵族阶层。在本章中,老子也把人类分为上士、中士和下士三个等级。但是老子在这里所说的三个等级,跟世俗社会中的等级不同,它是就认识水平上的高低而言的。因此,上士也就是悟道较深的人,中士就是对道半信半疑的人,下士就是对道无知的人。由于每个人对道的领悟程度不同,所以就会产生对道的不同看法:上士听人讲道的德行,能够很快领悟到其中的真谛,并将领悟到的道理应用到实践中去,以引导自己的行为,实现个人与大道的和谐统一。中士听人讲大道的德行,不能完全理解到德行的真谛,而且总是半信半疑,不能把领悟到的真谛应用到实践之中,所以这种人是很难做到真正解脱的。至于下士,他们听人讲道的德行,听完后完全否认大道的存在,还会对得道之人进行嘲讽,更不用说运用大道的真谛去指导实践,引导自己的行为了。

“不笑不足以为道。”对于下士的无知和嘲讽,老子表现出极度的宽容。老子认为,如果没有受到下士的嘲笑,大道也就不能称之为大道了。

接下来,老子说明了理由:“明道若昧;进道若退;夷道若纇。上德若谷;广德若不足;建德若偷;质真符渝;大白若辱;大方无隅;大器晚成;大音希声;大象无形;道隐无名。夫唯道,善贷且成。"光明的道就像暗昧一般,前进的道正如后退一样,平坦的道就像凹凸不平一样,崇高的德就如峡谷一般,广大的德看起来像是不足一样,刚健的德好像怠惰一样,纯真质朴的品格就像浑浊一样,洁白无瑕的事物就像含灰纳垢了一般,最方正的事物看起来好像没有棱角一样,大型珍贵的器物最后才会完成,最大的声响反而听不到它的声音,最大的形象反而看不到它的形状。这么晦涩难懂的话,谁会理解呢?纵然能理解上面这番话,又有谁能领悟其中的奥妙呢?得道之人毕竟是少数,而世界上的人多数是不得道的下士,如果不能宽容地对待他们,那么老子修道义是为了什么呢?因此,老子之所以宽容地对待无知的下士,在很大程度上是他悟道和修德的结果。大道可以包容万物,还能成全万物。

在现实生活中,我们难免要和形形色色的人打交道,这些人有的粗俗,有的高雅;有的单调乏味,有的幽默风趣.面对各种各样的人,我们应当如何与他们交往呢?如果自视清高,不与世俗之人交往,一看到他们就冷眼相对,那么自己也将陷入低俗的深渊之中。如果能够做到像莲花那样出淤泥而不染,以自己高洁的品行感化低俗之人,使他们慢慢脱离低俗,这才是难能可贵的。因此,怀有一颗包容之心,便是怀抱着无价之宝,我们也将受益无穷。

王弼《道德经注》

颣,土内也。大夷之道,因物之性,不执平以割物,其平不见,乃更反若颣土内也。。大夷之道,因物之性,不执平以割物。其平不见,乃更反若纇图内也。上德若谷,不德其德,无所怀也。大白若辱,知其白,守其黑,大白然后乃得。广德若不足,广德不盈,廓然无形,不可满也。建德者,因物自然,不立不施,故若偷匹。质真者,不矜其真,故渝。

纇是不平的意思。真正符合道的平坦是依据事物的本性,不拿着统一的标准,去强迫万物符合标准。真正的平是不容易被人看出来的,人们觉得它更像是不平的。有德的人像谷地一样低调,不以他的德为德,不怀有什么目的和想法。深知什么是白,却安守于黑,然后才能得到白。广大的品质看起来还缺少很多,空旷没有形态,没法把它填满。具备刚健品质的人,因循事物的自然本性,不创造、不施加影响,所以反而像偷偷摸摸一样。品质纯真的人,不以他的纯真为美,不自夸,所以纯真的品质很少表现出来,别人看像是污秽一样。

方而不割,故无隅也。大器,成天下不持全别,故必晚成也。听之不闻名曰希。大音,不可得闻之音也。有声则有分,有分则不宫而商矣。分则不能统众。故有声者非大音也。有形则有分,有分者,不温则凉,不炎则寒。故象而形者,非大象。

方而没有陡峭、明显的折角,所以没有角落。大的器物,能够盛下整个天下,对任何东西也不区别对待,它的形成耗费很长时间,所以说大器晚成。希,是听了但没有听到的意思。大的声音是无法听见的声音,有了声音就与其他声音有了区别,有区别就能够根据它特有的音高来分析它是宫还是商。有了区别、区分就不能统领、包容其他的声音,所以说有声的就不算大的声音。有了形象就有了与其他事物的不同之处,有了不同之处,不是凉的就是温的,不是冷的就是热的。所以能够表现出形态的都不是真正大的形象。

凡此诸善,皆是道之所成也。在象则为大象,而大象无形;在音则为大音,而大音希声。物以之成,而不见其成形,故隐而无名也。贷之非唯供其乏而已,一贷之则足以永终其德,故曰“善贷”也。成之不如机匠之裁,无物而不济其形,故曰善成。

上述种种伟大的事物都是道产生的。在视觉表现为大的形象,而大的形象是没有形态的;在听觉表现为大的声响,而大的声响是没有声音的。道,事物借助它形成,但是却见不到它的形态,所以是隐藏不见而无法命名。道的给予不是只供人度过艰难时期,而一次获得就足以永远保有道所具备的品质,所以说善于给予。道成就事物不是像机械、工匠那样需要对原料进行修整,道成就事物不是物质方面的,也不局限于事物的形体,而是从本质上帮助完善,所以说善于成就。

苏辙《老子解》

道非形不可见,非声不可闻。不先知万物之妄,廓然无蔽,卓然有见,未免于不信也。故下士闻道,以为荒唐谬悠而笑之;中士闻道,与之存亡出没而疑之;惟了然见之者,然后勤行服膺而不怠。孔子曰:“语之而不惰者,其回也与?”斯所谓上士也哉!古之立言者有是说,而老子取之。

道是没有形态、不可见的,也是没有声音、听不到的。不先知道万物的虚妄,排除干扰,涤清感官,清楚地看到事实,难免会产生怀疑。所以下等的人听到了道,认为是荒诞的而一笑了之;中等的人听到了道,感觉时隐时现,怀疑道是否真的存在;只有清清楚楚地见到道的人努力地去实行它。孔子说:“听我讲话而不怠惰的,恐怕只有颜回一个人吧。”这就是说上士。古人有这样的说法,而老子拿来用。

无所不照,而非察也。若止不行,而天下之速者莫之或先也。或夷或纇,所至则平,而未尝削也。上德不德,如谷之虚也。使白而不受污,此则不屑不洁之士,而非圣人也。广大而不可复加,则止于此而已,非广也。因物之自然而无立者,外若偷惰而实建也。体圣抱神,随物变化,而不失其贞者,外若渝也。

道是在万事万物中都有体现的,而不是需要通过体察来找到的。即便道停止了,天下再快的东西也还是无法超越它。不管是平的还是不平的,道所影响到的地方,都变成平的了,而根本没人去动手削平。具备上等品德的人不自以为有德,就像空旷的山谷一样谦虚。使白的东西不受污染,这样做的人都是对不干净感觉不屑的人,而不是圣人。大得不能再大了,所以就此停止,还不是真正的广大。利用事物的自然本性而不去树立、创造的人,外表看上去虽然怠惰,其实是刚健有力的。体会和抱持神圣的道,随着万物的变化而变化,但是却不失去纯洁的本性,这样的人外表却看起来像脏的一样。

大方无隅,全其大方,不小立圭角也。大器晚成,器大不可近用也。大音希声,非耳之所得闻也。大象无形,非目之所得见也。道之所寓,无所不见。凡此十二者,皆道之见于事者也。而道之大全,则隐于无名,惟其所寓,推其有余,以贷不足,物之赖之以成者如此。

成全大方,而不去建立小的角落。大的器物不能指望很快地派上用场。大的声响不是耳朵所能听见的。大的形象不是眼睛所能看到的。道在万物中都有存在、作用和体现。上面说的十二种事物,都是道在具体事物的具体体现。而道的整体则隐藏而无法言说,只能见到它所影响的具体事物。用多余的来补充不足的,万物依赖它而形成的道就是这样运作的。

【经典解读】

在本章中老子提出了三种人“上士”、“中士”、“下士”,他们的主要区别就是对待“道”的态度。上士显然是高明的人、即所说的得道之士,他们听闻了“道”以后,就会身体力行地去践行它,依据“道”而养身,依据“道”而治民。而中士听闻了“道”以后,则不能完全领悟它,他们会或信或疑,表现得比较平庸。下士则又下一层,他们听闻了“道”以后则哈哈大笑,弃之不理,表现出狂妄而浅薄。老子指出,“道”本来就是玄之又玄的东西,只有上士才能了解它、践行它,因此,遭到嘲笑也是情理之中的事。

人们常常说“无知者无畏”、“真理常掌握在少数人手中”、“阳春之曲和者必寡”就是这个道理。自古以来,人们就容易被直觉、传统、通俗等欺骗,而不能够看到真正的真相。当哥白尼提出日心说的时候,当时的大多数人都认为他不可理解,是对神灵的亵读。后来坚持这种思想的布鲁诺甚至被坚持地心说的教廷活活烧死,就连伟大的科学家伽利略也不得不接受审判,保持沉默。然而,很多年以后,人们发现真理是掌握在那些极少数人手中的。达尔文,提出物种选择论的时候,首先到来的也不是荣誉和赞扬,而是无数的批判与咒骂。

在等级制度森严的古代,“皇帝的话就是真理”,很多人为了讨好皇帝而不敢讲真话,那些说真话的大臣无时无刻不是在冒着掉脑袋的风险来陈述真相。所以老子的话对于统治者来说很有借鉴意义。上流的统治者听到好的建议就会采取它,身体力行地实现它,所以古人赞扬大禹从善如流。唐太宗就是一个能够听取臣下正确意见的人,他能以人为鉴、以史为鉴,故而开创了贞观盛世。次一点的统治者,听取了正确的意见以后,虽然不能完全理解,但他会进行思考,会让臣子们进行讨论,然后选择是否采取。历史上这样的统治者占多数,他们平庸,但是还不至于昏庸,他们没有过人的才能,倒也能作为一个守成之君。最差的统治者,自以为是,根本听不见别人的意见,更有甚者对进谏忠言的功臣大加杀戮,到最后国中无人敢说真话,到处都是歌功颂德的奸佞小人。历代的亡国之君多属于此种,比如商纣王、秦二世、高纬、石虎、苻生之流。

接着老子用“明道若昧,进道若退,夷道若颖。上德若谷;大白若辱;广德若不足;建德若偷;质真若渝。大方无隅;大器晚成;大音希声;大象无形”等一系列“道”所表现出的矛盾性,来说明它的真谛是很难理解的,它是幽隐而难以名状的。这是老子辩证法思想的体现,表现了“道”的非直观性,不与世俗所见相同。

【哲理引申】

“上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之”。可惜世间能称得上是上士的人太少了,反而到处都是下士,故而老子无奈地叹道,“不笑不足以为道”,孔子也抱怨,“中人以下不可以语上”。很多时候真理并不是能一下子被世人所了解的,这时有很多人在世俗的嘲笑、批评面前开始动摇,开始对自己所坚守的产生了怀疑,甚至回归于平庸,而那些坚持自己看法的人则被历史牢牢地记住了。

姜太公年近七十,怀着平天下的理想,却只能靠贩席为生,受到周围人的嘲笑,被妻子赶出家门。但他坚守理想,后来遇到周文王,辅佐其成就灭商大业,成为齐国之祖。孔子生于春秋乱世,周游列国传播他的治国理念,处处碰壁、处处受阻,受困于陈蔡之间,七天吃不上熟食。然而他从未放弃自己的理念,终于使之成为了影响中国两千多年的思想基础。苏秦携带重金游说秦王,却得不到赏识,貂裘敝、千金散,落魄地回到故乡。他的妻子轻视他,不出门迎接;他的嫂子轻视他,不为他做饭;他的父母都嫌他为家里丢人,但他坚持自己的理想,闭门苦读,以锥刺股,最终得到了赵王的赏识,身挂六国相印,权势胜于诸侯。

和氏璧的故事更是如此。卞和发现了藏在石头之中的美玉,将其献给楚厉王。楚厉王叫治玉的匠人鉴定,匠人说:“这是块石头呀!”楚厉王认为卞和欺骗自己,因而砍去他的左脚。等到楚厉王死去,楚武王登上王位,卞和又拿来那块璞玉来献给楚武王。楚武王叫治玉的匠人鉴定,匠人又说:“这是块石头呀!”楚武王也认为卞和欺骗自己,因而砍去他的右脚。楚武王死后,楚文王登位。卞和便抱着那块璞玉到楚山脚下大哭,三天三夜,眼泪哭干直到流出血来。楚文王听说,便差人去问他,说:“天下被砍去脚的人多得很,为什么独独你哭得这样伤心呢?”卞和说:“我并不是为砍断脚而悲痛啊!我悲痛的是把宝玉称作石头,把忠心耿耿的人叫作骗子,这是我所最伤心的呀!”楚文王便叫治玉的匠人整治那块璞玉,发现是一块真正的宝玉。于是把它命名为“和氏之壁”。

世俗之人往往只看到事物的表面,很难深入观察,所以怀有理想的人经常被视为异类、不正常人,乔布斯、马云这些成功者的背后无不饱含着数不清的嘲讽和误解。然而,他们能够坚持自己的梦想不放弃,任由下士笑之。无论是修道还是处世,人都应能够透过外界的嘲笑来思量自己所执着的是否正确,只要正确,即使不被世人了解也是“被褐怀玉”,等到时机到来之时,美玉总有发出光彩的一天。