本书是阿里巴巴1688用户体验设计部沉淀多年实战经验的结晶,作为B2B领域的资深设计团队,书中不仅分享了从“初级设计”到“用户体验设计师”的转型方法论,更通过大量实战案例,揭示了设计如何与商业价值深度融合。

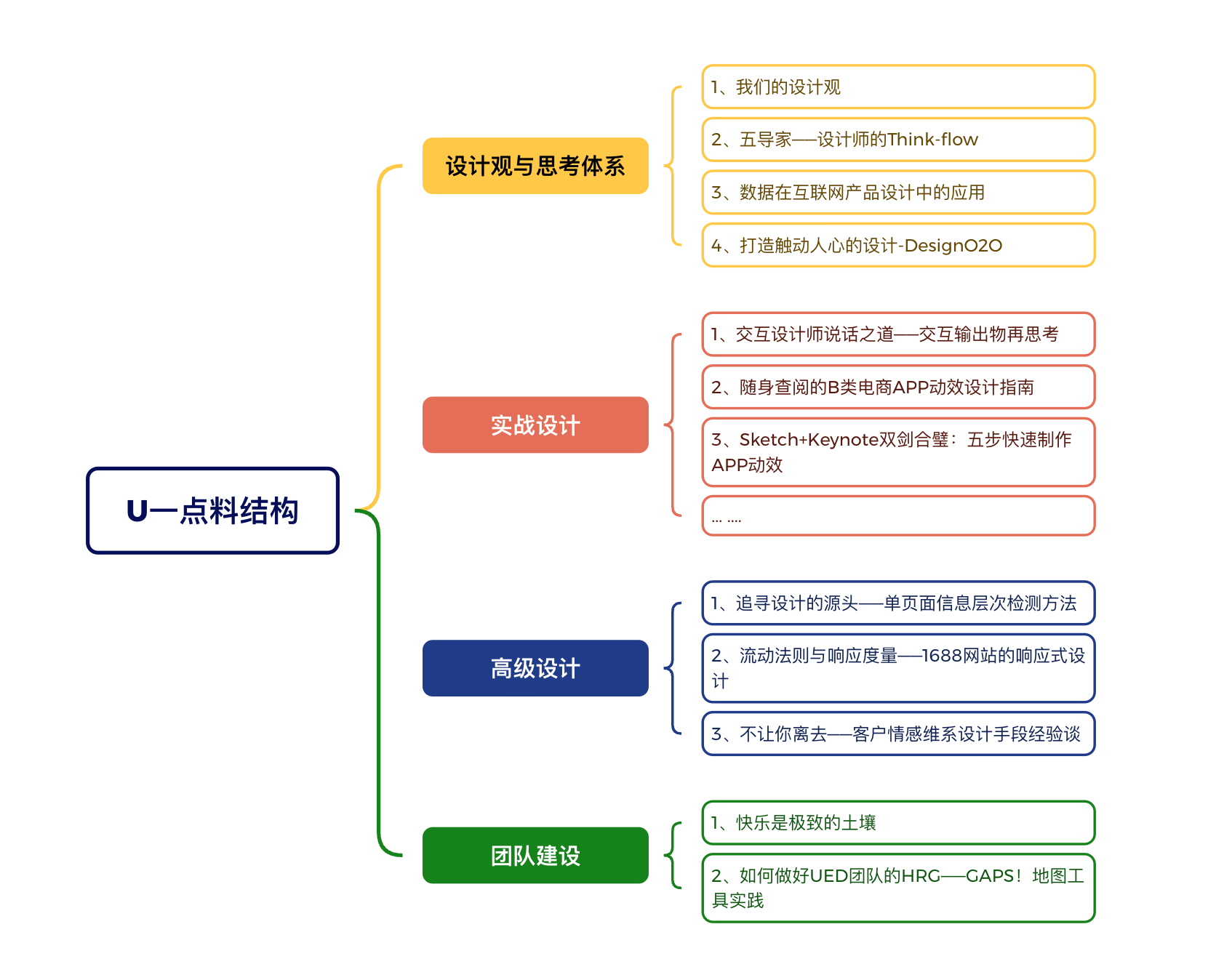

以“道-术-器”的逻辑框架展开,

涵盖设计观、思考体系(如“五导家”模型)、方法论(如组件化设计、数据驱动设计)以及创新实践案例

, 通过对本书的学习,我们可以深入了解阿里巴巴“U一点”团队在新体验设计方面的实践方法和理念,提升自己的设计思维和能力,为今后的设计工作提供有益的借鉴和指导。

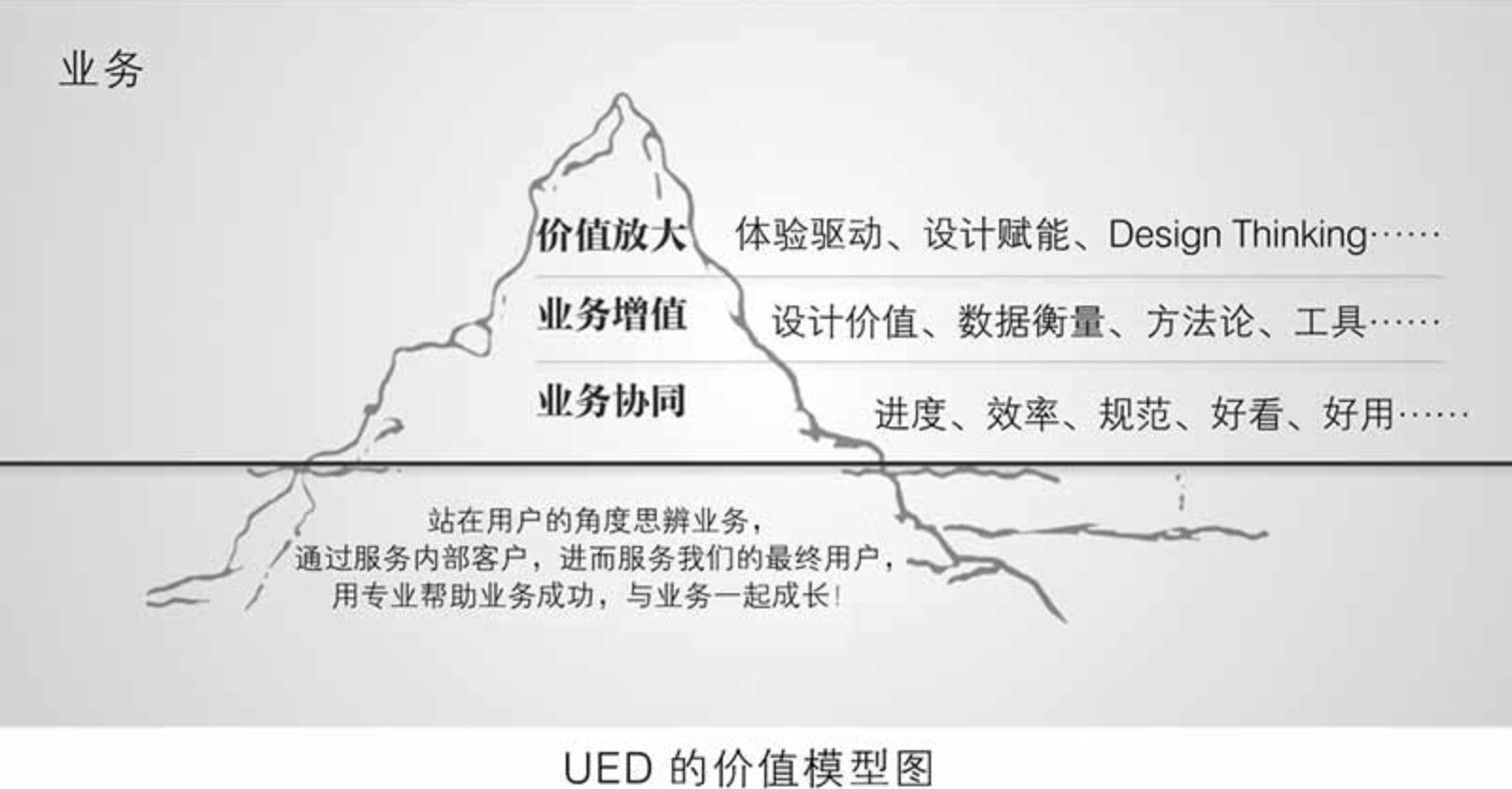

UED团队强调“设计不是孤立的”,需站在用户角度思辨业务,先服务内部客户(如产品经理、开发等),再通过协作服务最终用户。其“设计观”可概括为:

“用设计专业帮助业务成功,与业务共同成长”

。

以往我也曾陷入“唯用户论”的误区,认为设计师应完全以用户需求为导向。但书中“内部客户”概念的提出让我意识到,设计价值的实现需要跨部门协作。例如,在需求评审中,开发团队提出技术实现成本过高,若坚持原设计可能导致项目延期。通过运用书中“五导家”中的“洞见用户诉求”步骤,与产品经理重新梳理用户场景,最终找到更轻量化的解决方案,既满足核心需求,又降低了技术负担。

这也是让大家深刻体会到,在实际的工作中设计需要在用户、业务、技术之间找到平衡点。

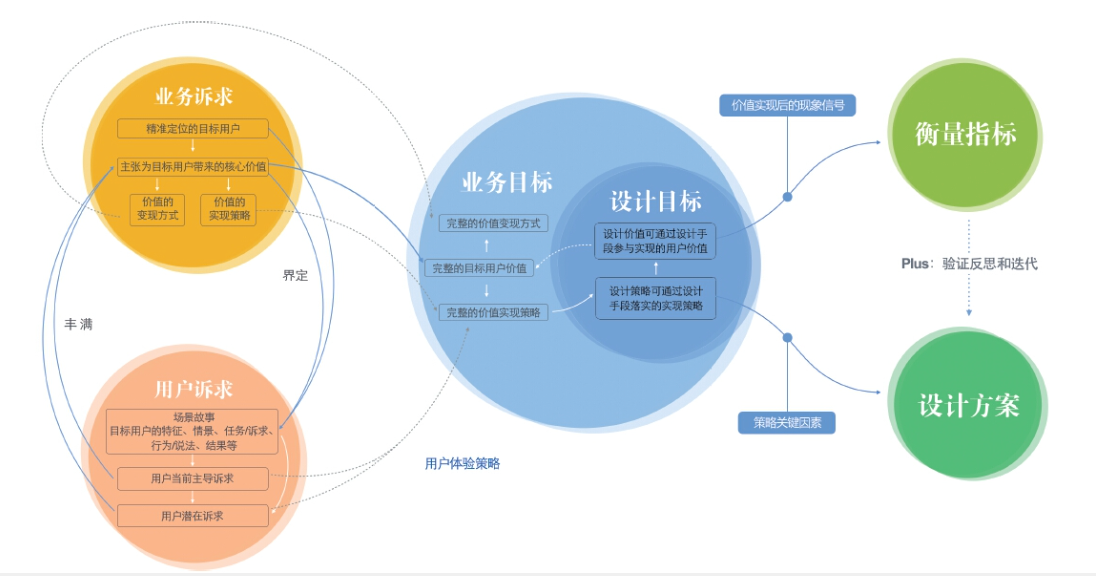

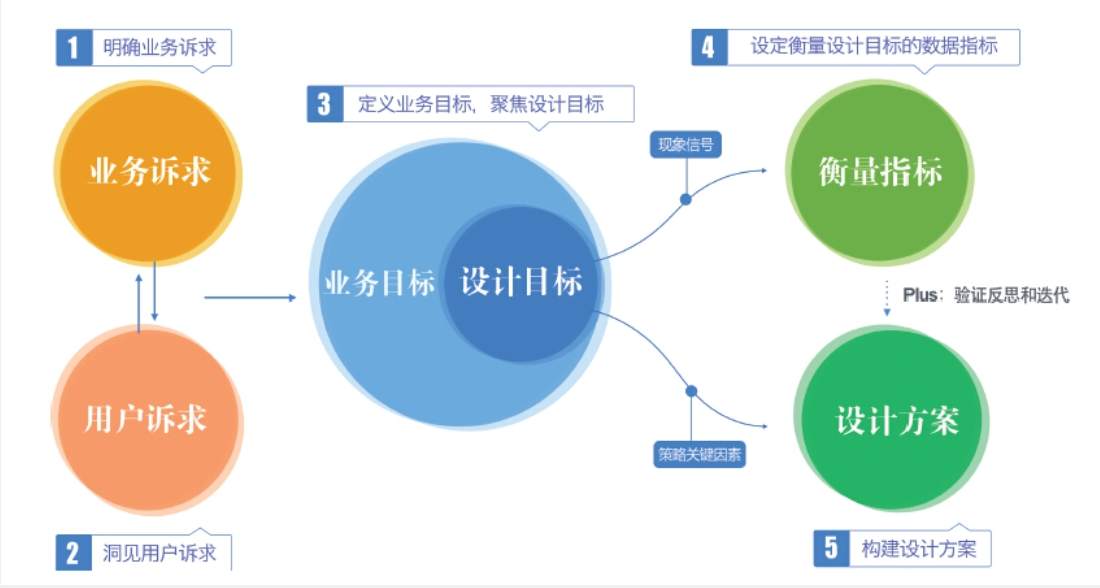

简而言之五导家是UED团队,提炼的一种关于设计工作思考过程的方法论,它包含一个

以目标用户为源头的五步骤思考路径,以及相关的方法和原则

。它为设计师提供了一套系统的思考框架,是对设计工作中基础内容的提炼和基本规律的总结,帮助设计师提升思考效率和质量,变得更加专业而强大。

其底层设计观是世界观决定方法论,在设计领域,明确的设计观是开展设计工作的基石。

UED团队的设计观强调

站在用户角度思辨业务,先服务内部客户再服务最终用户,通过设计助力业务成功

。这一设计观为五导家方法论提供了根本的指导方向,确保设计工作始终围绕用户价值和业务目标展开。

五导家是UED团队的核心思考路径,包含6步(书中原为5步,我补充了“验证迭代”):

① 明确业务诉求(市场划分、核心价值、收入模型、落地策略)

② 洞见用户诉求(STAR场景故事、当前/潜在需求)

提升思考效率和质量:

五导家方法论提供了一个系统的思考框架,帮助设计师在面对复杂、系统化的设计问题时,有条不紊地进行思考和分析,避免思维的混乱和盲目性,从而提高思考效率和质量。

增强设计师的专业性

:通过遵循五导家的思考路径和方法,设计师能够更加深入地理解业务和用户需求,提出更具针对性和有效性的设计方案,展现出更高的专业水平。

促进团队协作与沟通

:五导家方法论为团队成员提供了一个共同的语言和思考框架,使得团队成员在设计过程中能够更好地理解和协作,提高团队的工作效率和协同能力。

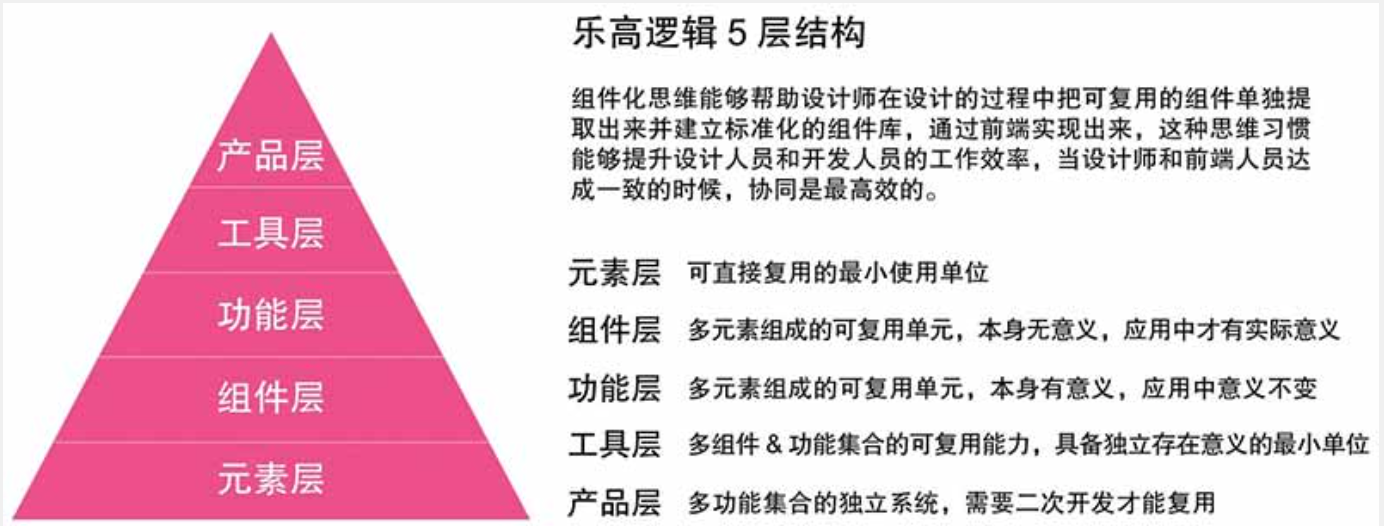

书中提出组件化设计是应对B类复杂系统的高效策略,核心逻辑为“场景化→模块化→复用化”。例如,将页面拆分为基础组件(按钮、表格)、业务组件(订单模块、权限模块)、场景组件(工作台、报表中心),并通过设计系统统一管理。

将产品需求场景化、视觉表达模块化,以复用为目的进行设计。组件化设计可以提高设计效率,保证产品一致性,增强可维护性,这也是现代设计中的重要理念和方法。

产品需求场景化

:将产品需求转化为具体的场景,分析在这些场景中用户的行为和需求,从而确定需要哪些组件来满足这些需求。例如,在电商场景中,用户浏览商品、下单支付、查看订单等不同的场景,需要不同的组件来支持。

视觉表达模块化

:将视觉元素进行模块化设计,形成可复用的视觉组件。如颜色、字体、图标等可以组成一套视觉规范,按钮、输入框等可以组成基本的交互组件,这些组件可以在不同的页面中进行组合和复用。

以复用为目的的设计

:在设计组件时,要充分考虑其复用性。组件应具有足够的灵活性和通用性,能够适应不同的场景和需求。同时,要建立完善的组件库,对组件进行分类和管理,方便设计师在需要时快速查找和使用。

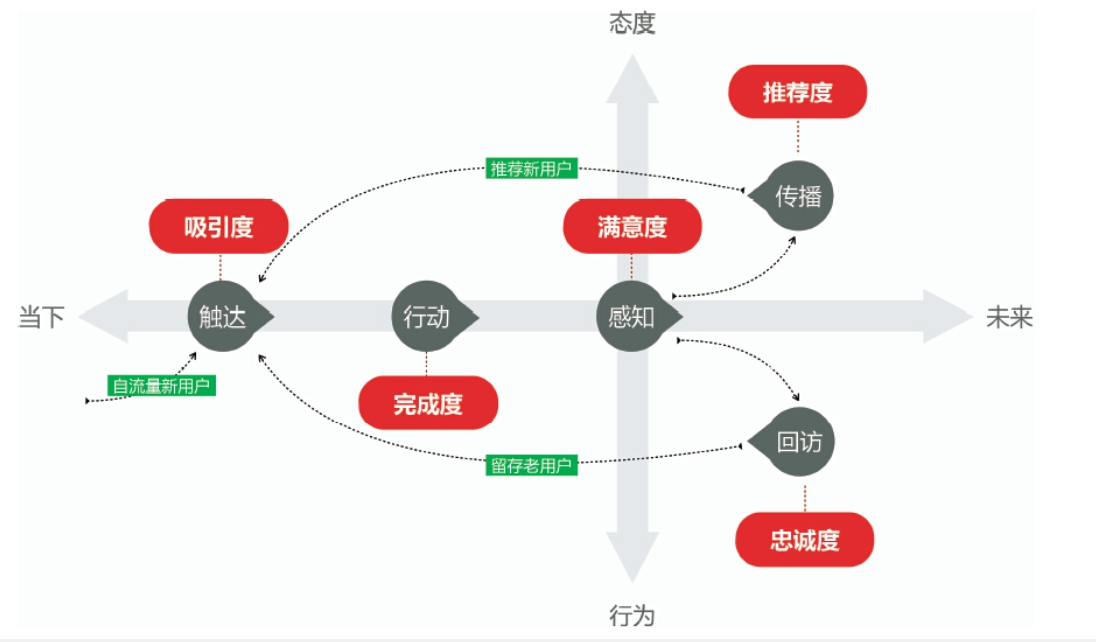

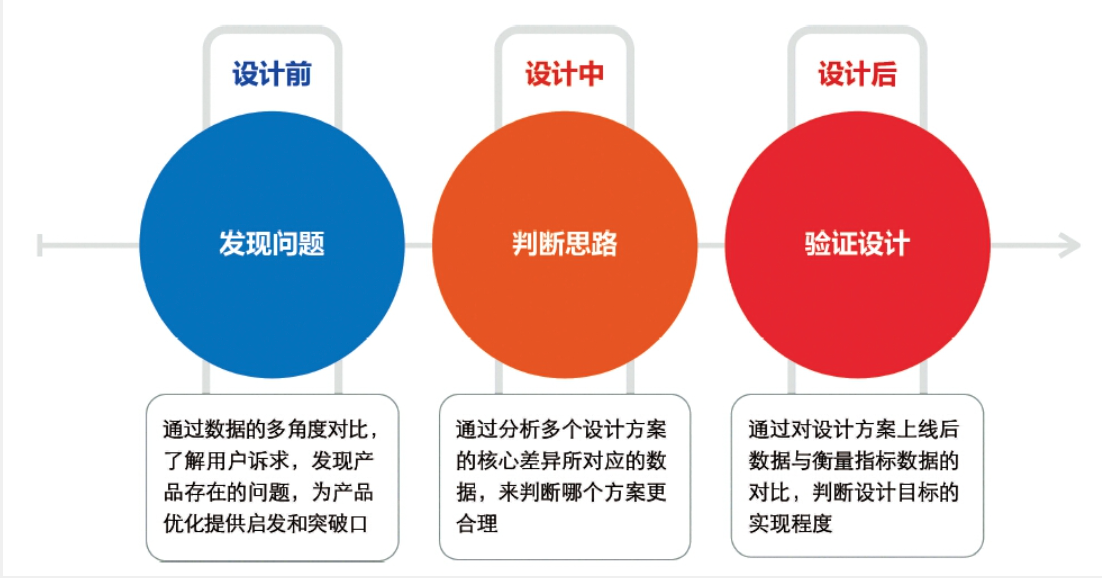

书中UED团队通过“五度模型”(吸引度、完成度、满意度、忠诚度、推荐度)和GSM模型(目标-信号-度量)构建数据体系,强调设计前用数据发现问题,设计中用数据验证思路,设计后用数据优化迭代。

通过数据为设计决策提供依据,同时也可以用来衡量设计的效果和价值

(作为设计师的我们来说,只有了解和学会如何使用数据,将会是能力提升的一个关键)

。

举个例子在我们前阵子优化了一个比较老的项目,对“采购审批流程”时,原设计采用线性流程,调查问卷的数据反馈显示,用户对进度不清晰的不满意高达75%。通过分析,发现用户对审批进度不透明产生焦虑,于是我们增加了实时进度条和预计完成时间提示,同时通过埋点数据追踪,发现优化后用户完成度提升至85%。

也是通过实践中慢慢的,我能够认识到数据可以为设计提供客观的依据和指导。在设计过程中,我们可以利用数据分析用户行为、评估设计效果,从而不断优化设计方案。同时,

数据的可视化也可以帮助我们更好地向团队和客户展示设计成果

。

因为本书是几年前的产物了,所以很多方式方法放到今天,或许不是最优的解决模式,还需要我们再持续优化升级。但是我们确实能够从中学到很多比如怎么从“执行者”到“思考者”的思维转变,方法论的落地我们如何去规划行动...

或许这次最重要的一个启发,就是UED团队将设计方法论与业务场景深度融合,让我看到B类设计未来的方向——

“工具理性与人文关怀的结合”

。

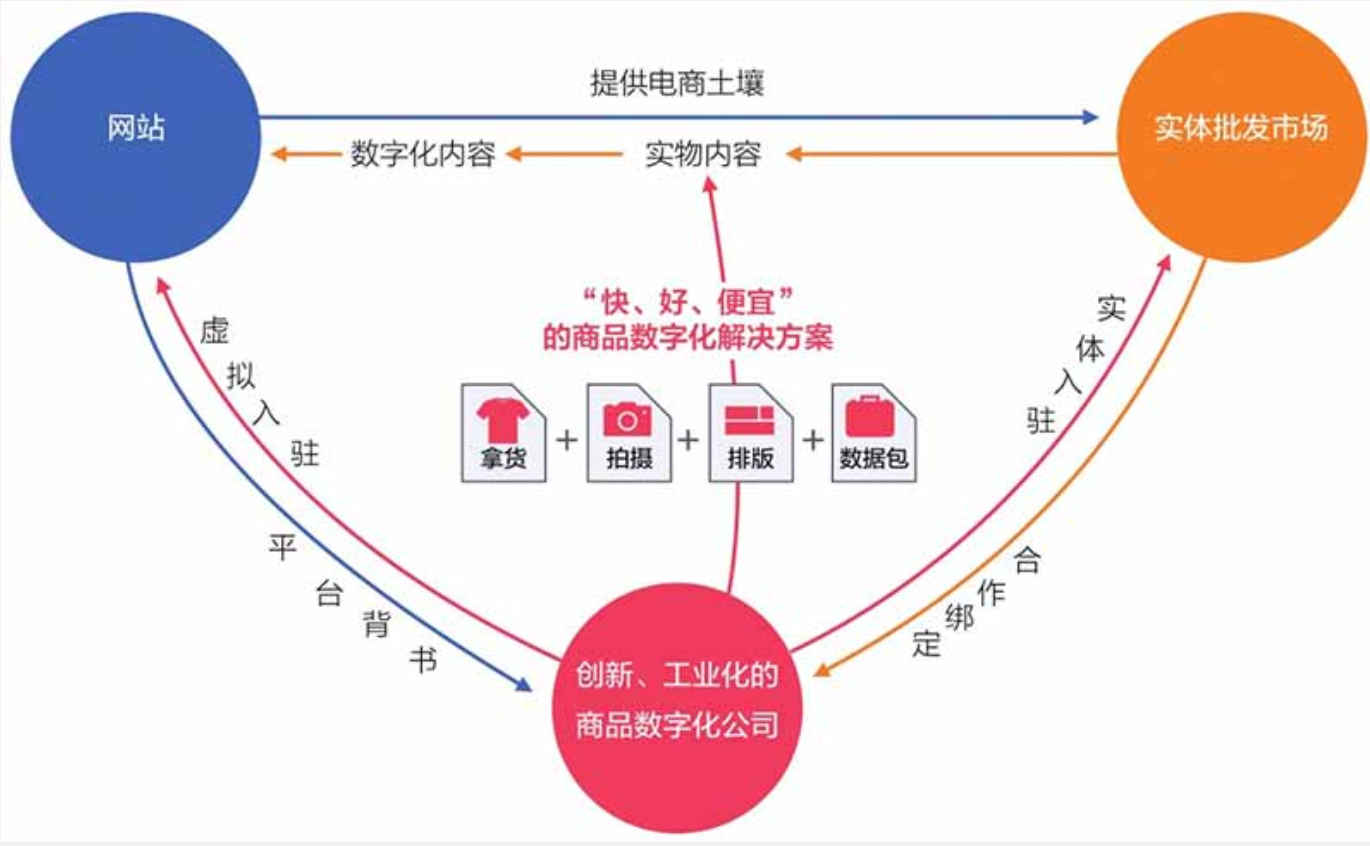

书中“B类商品数字化整体服务”案例通过构建“商品知识图谱+智能推荐”,解决了中小企业采购效率低的问题。这让我想到现在的项目或许可以尝试引入AI辅助选型功能,提升用户检索效率,这也是如今各个软件最常用的方式。

国际B2B团队针对不同文化(如阿拉伯地区右阅读习惯、欧洲隐私法规)的差异化设计策略,意识到全球化设计不仅是语言翻译,更涉及深层文化认知。未来如果有在设计海外版本时,需建立文化适配检查清单。

其实整本书的内容十分丰富,目前我也只是提炼了一些不完善的内容整理,书中还有很多涉及工作内容上遇到的问题如何去思考,怎样一步步更加精细、专业化(例如:交互、营销、数据、web、图表...)真的值得我们沉下心来品读大佬们的心得。

这本书或许不仅是方法论手册,更像是一本“设计者的成长指南”。回过头来再看这几年的经历,优秀的设计师既要有“仰望星空”的创新勇气,也要有“脚踏实地”的落地能力。互联网设计发展到如今,全栈型设计师人才必将会是主流的发展,在项目中学会践行“用数据说话、用逻辑思考、用同理心设计”,一定会取得更多新的感悟和成长。

《U一点料》分为1、2两本,希望这篇读书分享对你有所帮助,感兴趣的话一定还是抽空自己品读一下,毕竟每个人的体会是不同的~