8月份的阅读,个人的读后感想,提炼一些总结分享给大家~

设计行业的发展,驱使大家需要掌握更多的能力,未来肯定是更全面性、更专业的深耕,所以也要求我们去更多的探索学习,本次我们将围绕服务设计这一环节进行认知上的提升。

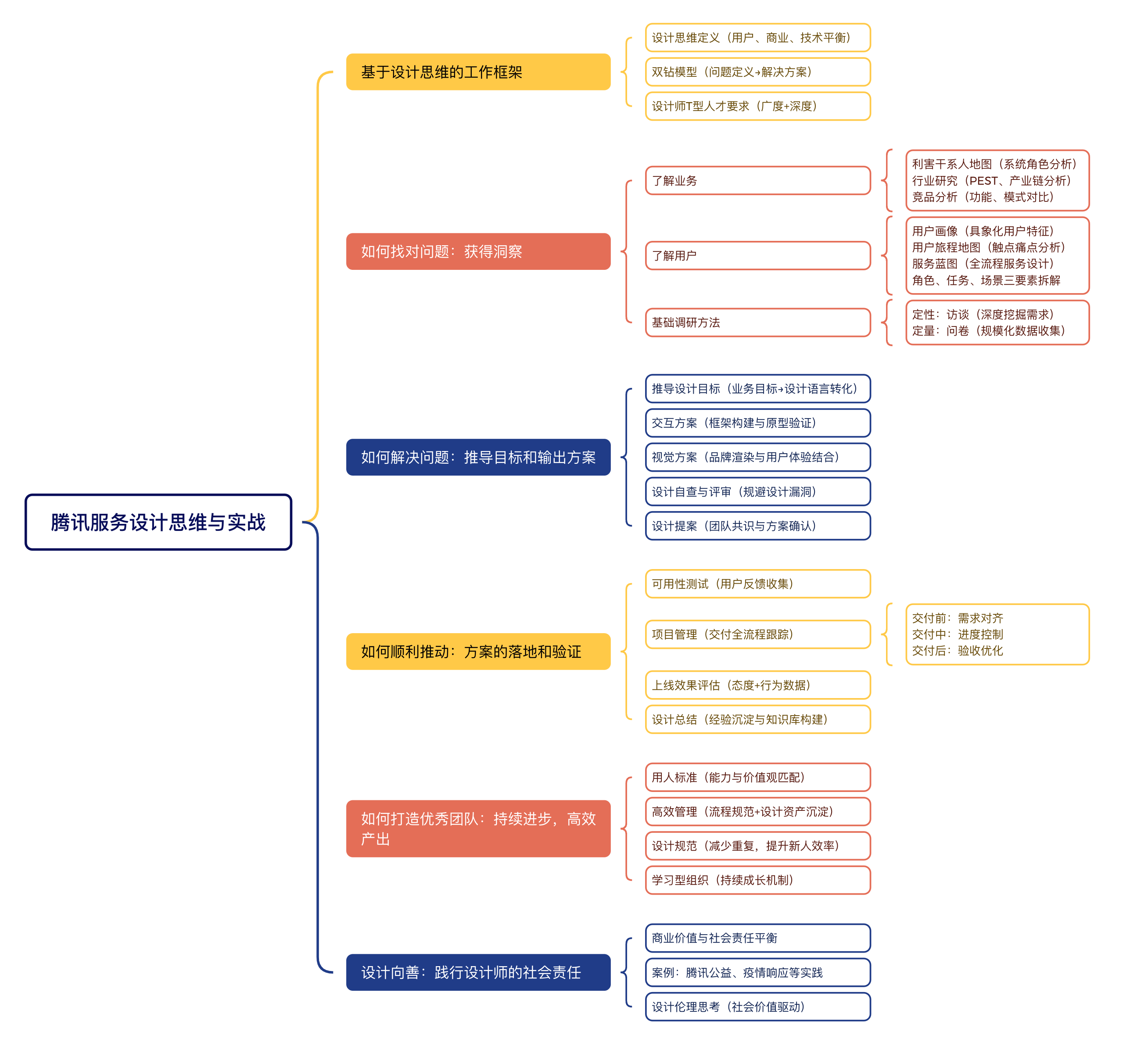

《在你身边,为你设计 Ⅲ》是腾讯用户研究与体验设计中心(CDC)沉淀的实战方法论,以“用户为中心”为灵魂,通过

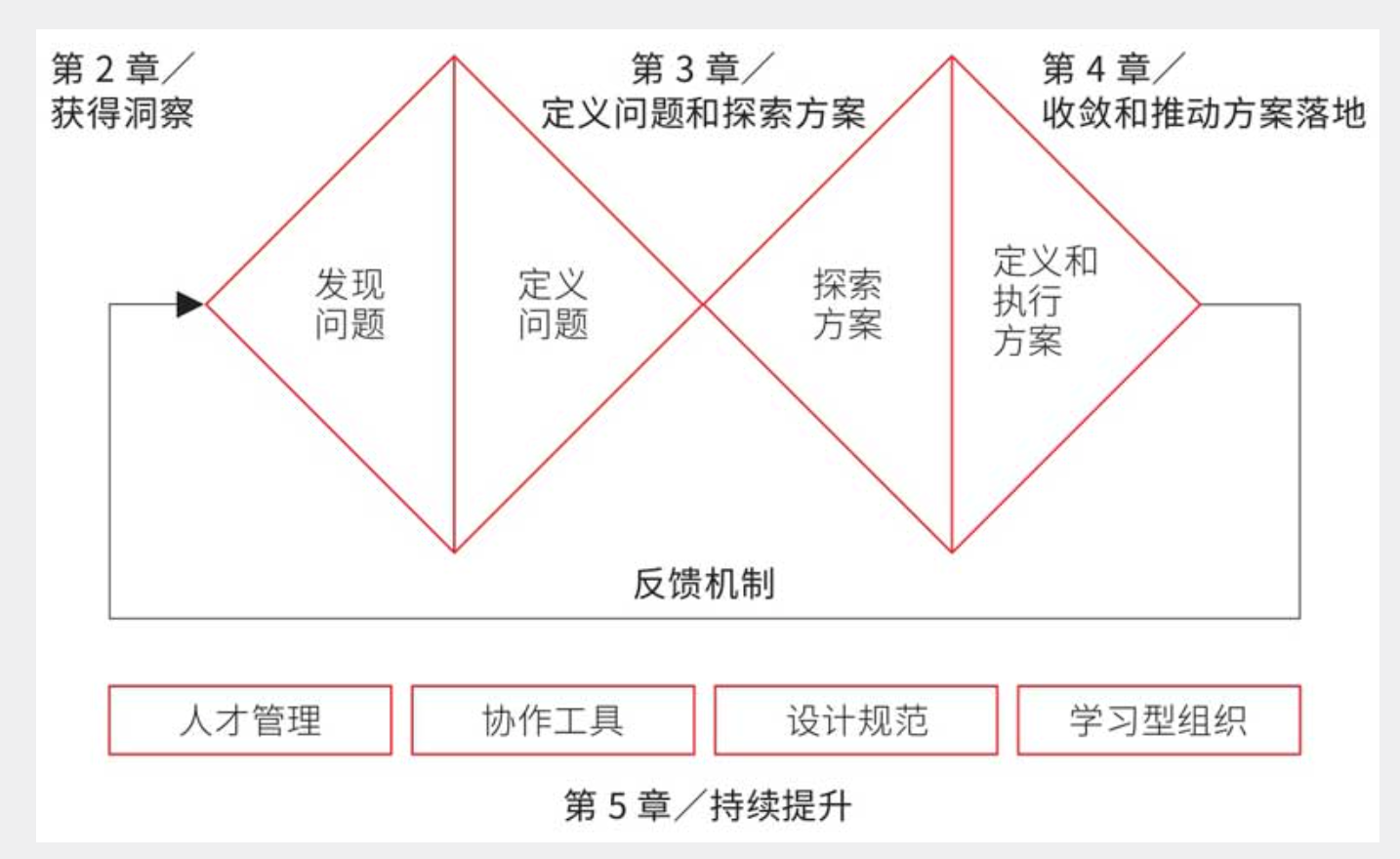

双钻模型

(问题洞察→方案输出→落地验证→团队成长)构建了一套可落地的服务设计体系。

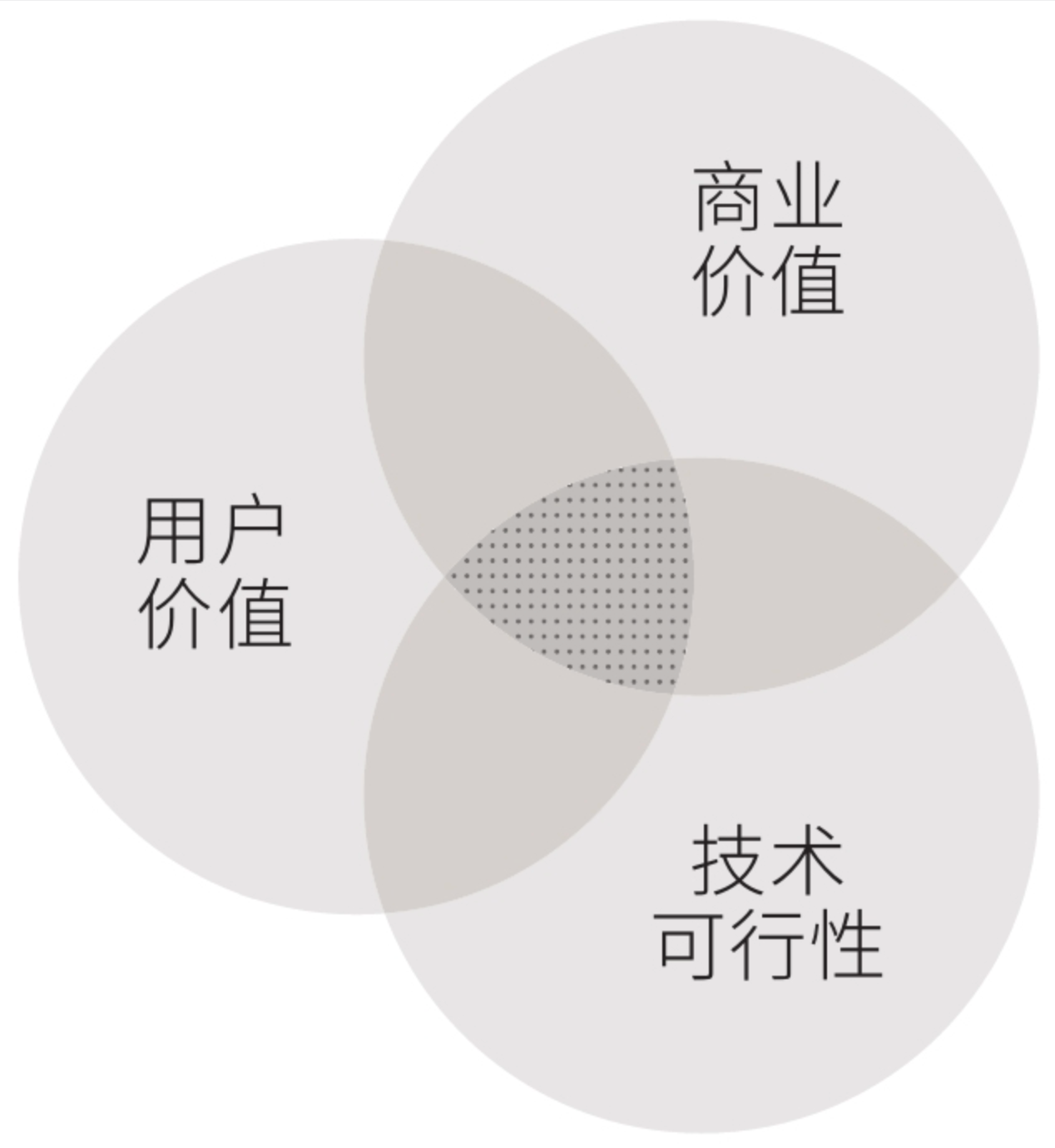

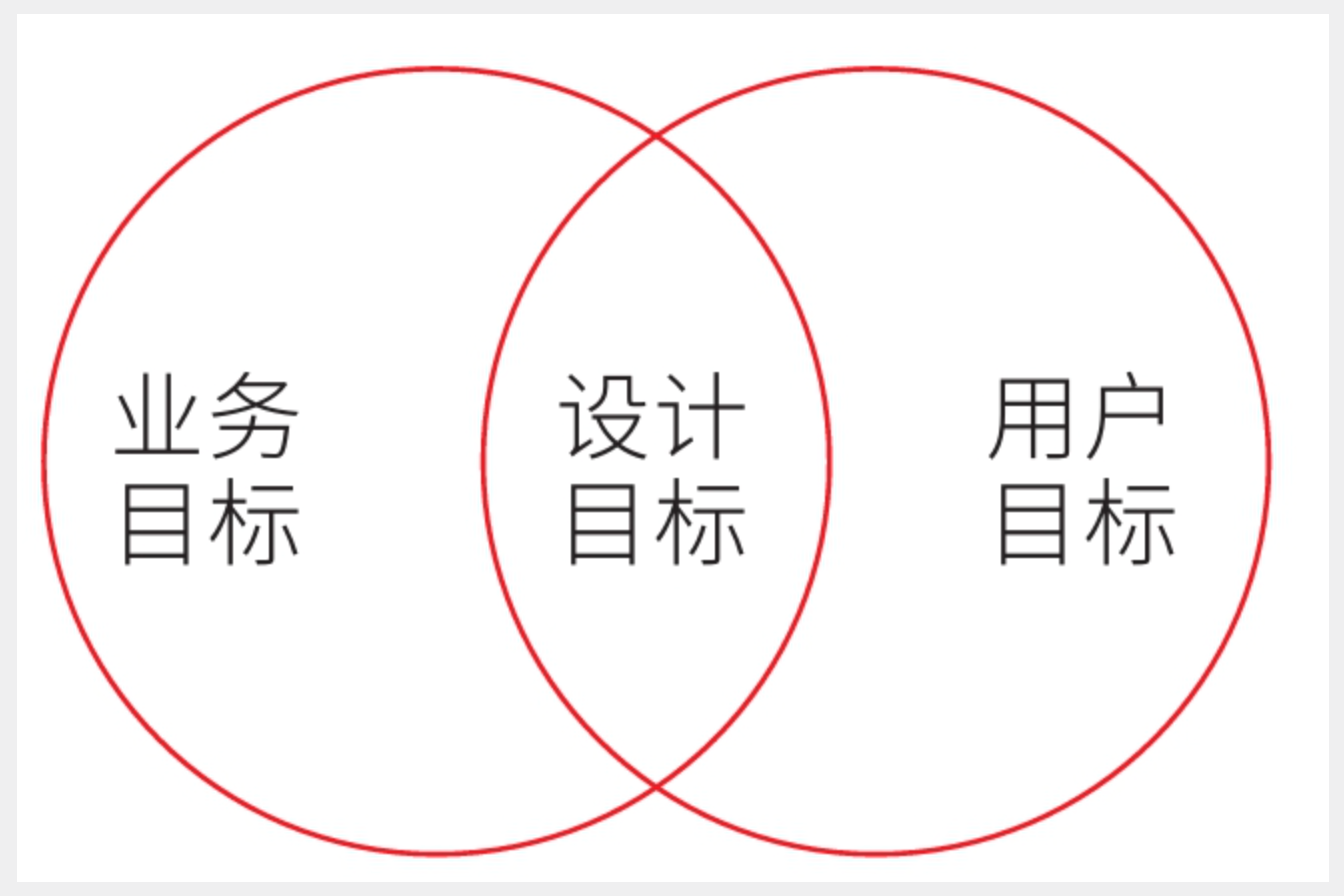

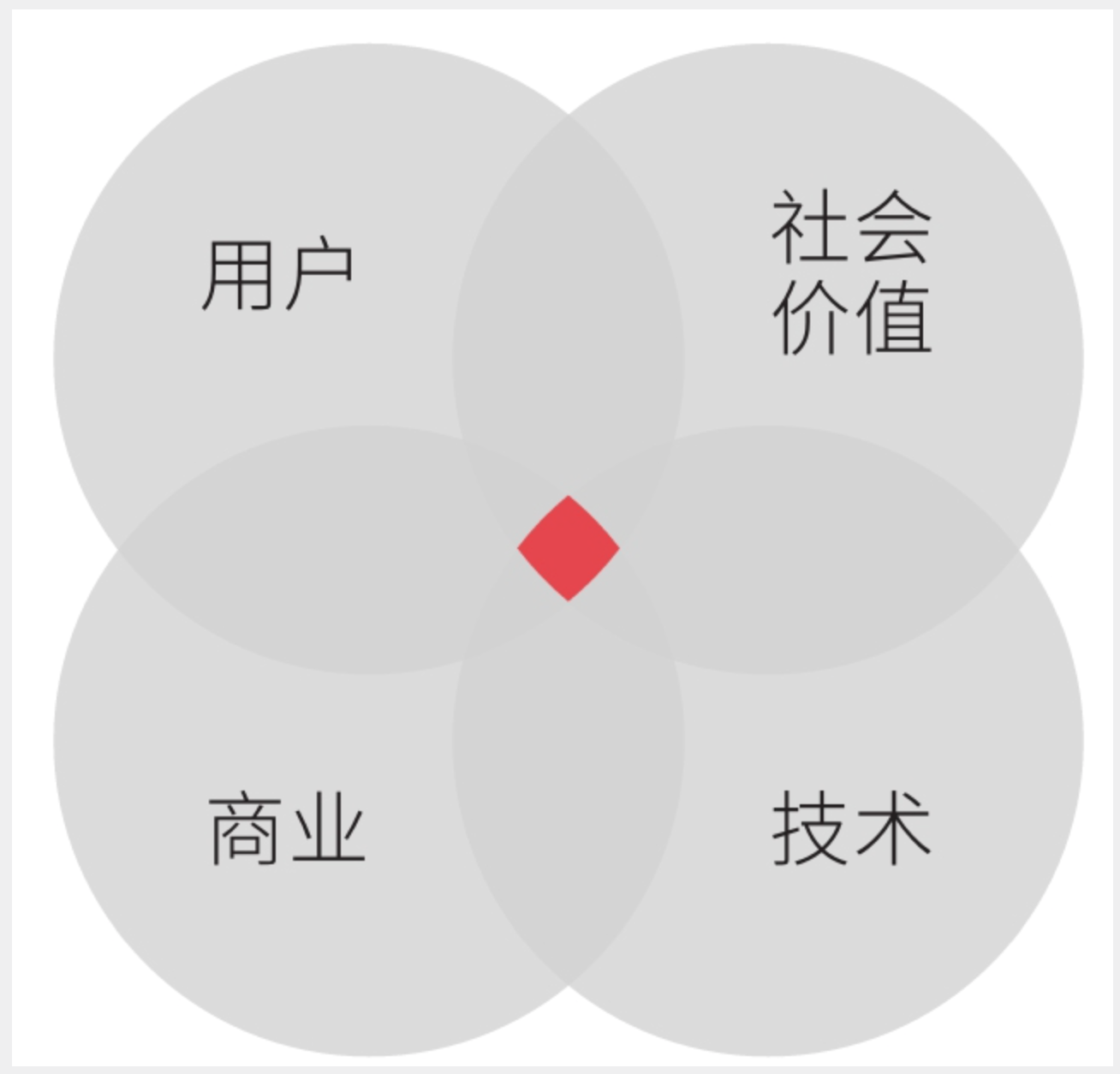

全书聚焦于“设计思维如何转化为商业价值与社会价值”,不仅拆解了设计流程中的具体工具与方法(如用户画像、服务蓝图、可用性测试),更强调设计师在业务、技术、用户三者间的平衡,以及设计向善的社会责任感。从中也是感悟了很多设计如何从屏幕交互延伸到全链路服务创新,本书也为互联网从业者提供了从理论到实践的完整指南。

定义设计思维的核心——以用户需求驱动,兼顾业务目标与技术可行性,通过双钻模型实现闭环迭代。

这部分的“科普”非常必要,尤其在“服务设计”概念被泛化或模糊的当下。腾讯的解读

务实且落地

,没有过多纠缠学术定义,而是直接指向“

解决问题、创造价值

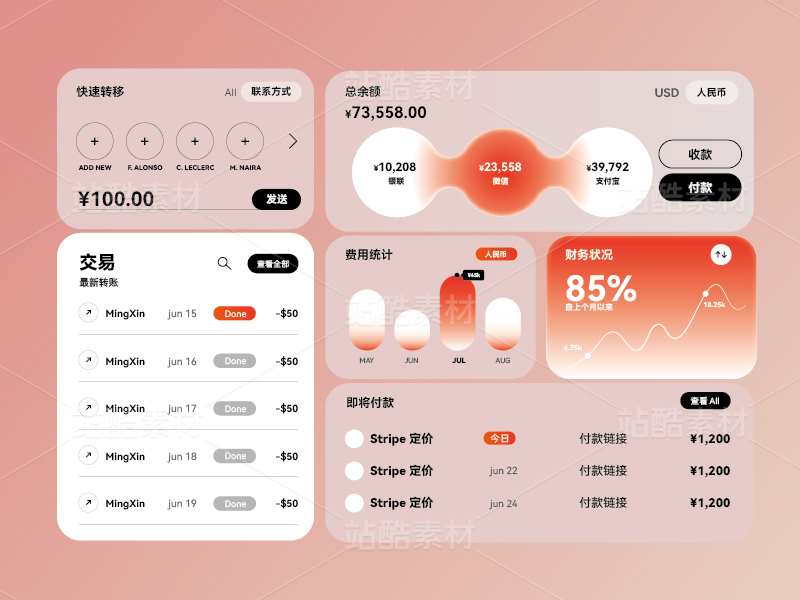

”的本质。明确的指明设计一个App界面只是服务链条中的一环,真正的挑战在于如何让整个链条(线上预约、线下服务、支付、反馈、售后)无缝衔接。

“服务是演出来的戏,设计是剧本和舞台”

的比喻很形象。

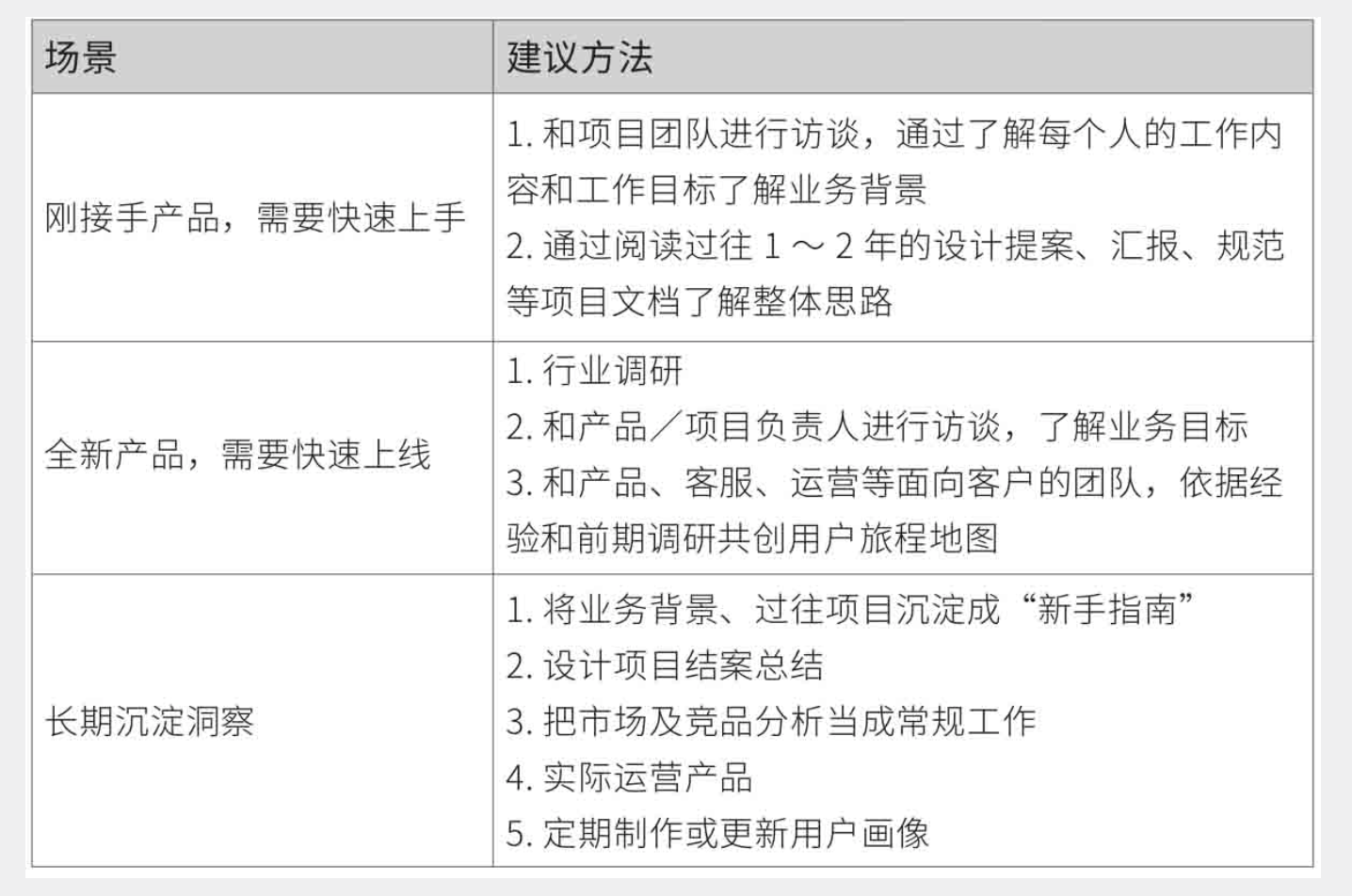

通过利害干系人地图、行业研究、竞品分析、用户画像、用户旅程地图、服务蓝图等方法,系统性挖掘真需求。强调避免“经验主义”,以数据与用户验证驱动决策。

利害干系人地图

:打破设计师“闭门造车”的困境,需识别所有利益相关方(如政府、企业、用户),避免方案因忽略某方而夭折。例如在政务项目中,若忽略基层执行者的操作便利性,再好的数字化方案也难以落地。(

设计不是单点优化,而是生态协同)

用户旅程地图

:从“触点”到“全流程”的思维转变,让我反思过往设计常聚焦单一界面,而忽视用户跨渠道的体验断裂。书中“粤省事”案例中,整合线上线下服务触点,正是这一方法的典型应用。

(绘制用户旅程时,需标注“痛点峰值”与“情感曲线”,聚焦高影响区优化)

用户画像的陷阱

:书中警示“避免标签化用户”,需结合定量与定性数据,这一观点与《精益用户体验》中的“真实用户故事”理念不谋而合,提醒我避免用刻板印象替代真实需求。

(用户画像应动态更新,结合行为数据实时迭代)

从设计目标推导到交互框架,再到视觉表达,强调“目标→策略→方案”的层层落地。提出“设计目标需可量化、可验证”,避免模糊描述。

设计目标与业务目标的解耦

:书中将业务目标转化为设计语言(如“提升留存率”转化为“降低操作门槛”),这一过程需平衡商业与用户体验。例如在B端产品中,过度追求“效率”可能导致用户学习成本飙升,需找到平衡点。

设计提案的技巧

:通过数据+故事+情绪共鸣说服团队,自己在提案时常用的“用户视频+痛点数据”组合,书中方法进一步验证了其有效性。

补充技巧:用“假设-验证-迭代”逻辑构建提案,预留实验空间以降低决策风险。

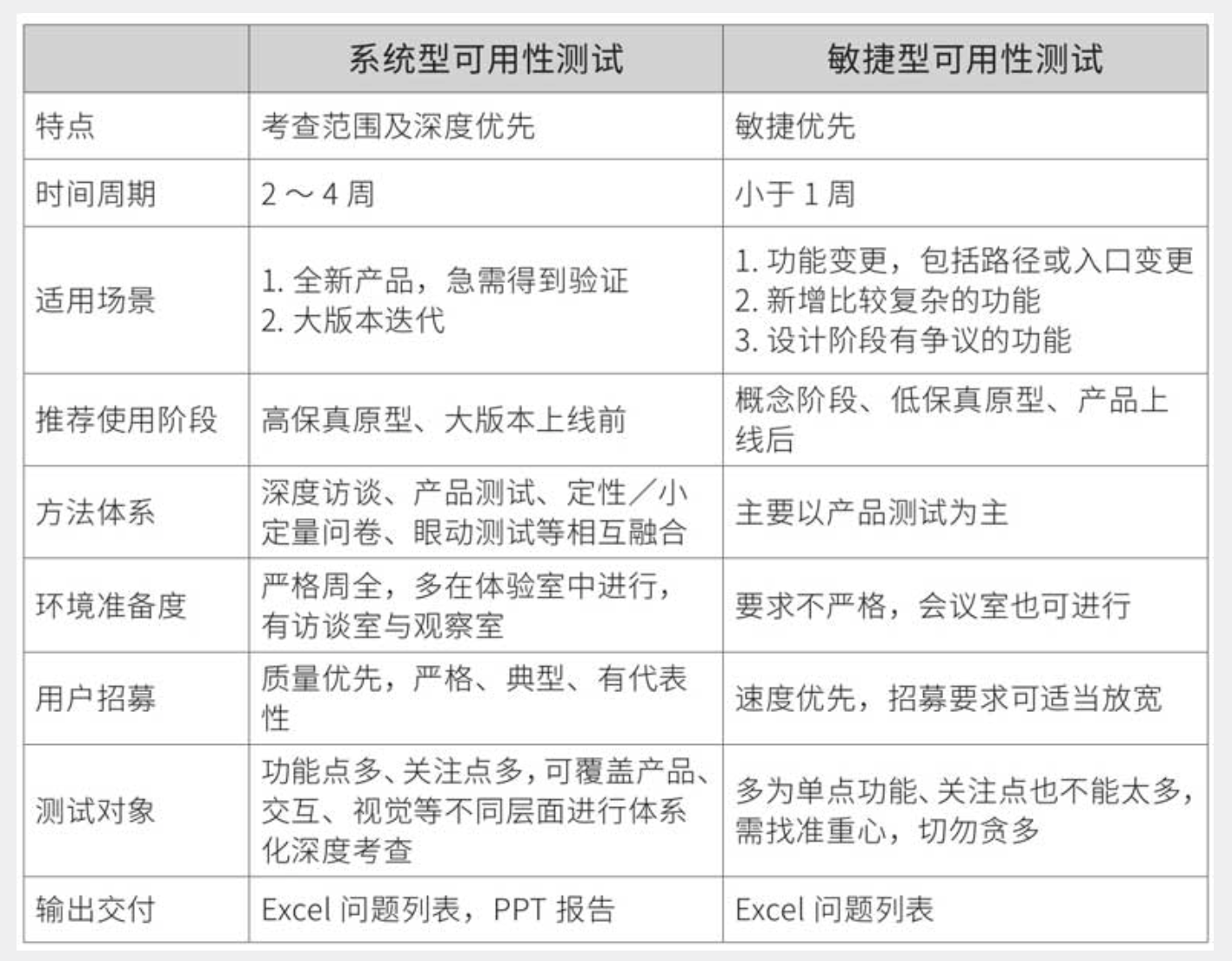

可用性测试、项目管理、上线效果评估、经验沉淀,确保方案从纸面到现实的转化。强调“测试前置”与“数据驱动迭代”。

可用性测试的“早与快”

:书中强调测试需贯穿设计全流程,而非最终验收环节。这让我反思过往常因“怕改方案”而延迟测试,实则错失了低成本优化的机会。

项目管理中的设计师角色

:设计师不仅是执行者,更是“体验守门员”。在开发阶段,通过设计走查表与还原度验收,避免技术实现偏离设计初衷。

建立“设计-开发-测试”三方联调机制,确保技术可行性与体验一致性。

用人标准、流程规范、知识沉淀、学习型组织建设。强调团队需同时具备“战斗力”与“生长力”。

“对的人”的特质

:书中提到的“同理心+逻辑思维+学习力”标准,与我团队招聘实践高度契合。尤其在产业互联网领域,设计师若无行业洞察,极易陷入“自嗨设计”。

知识资产沉淀

:组件库、设计语言系统(如Ant Design)的成功,证明标准化与创新的平衡是团队提效的关键。

建立“设计模式库”,按业务场景分类沉淀可复用的设计解决方案,降低重复探索成本。

设计需超越商业价值,关注社会福祉,如信息无障碍设计、公益产品创新。强调设计师的社会角色与伦理意识。

设计伦理的觉醒:书中腾讯公益案例让我看到,设计不仅是“让用户用得爽”,更是“让需要的人用得上”。例如为视障用户优化读屏功能,这种“看不见的体验”更需要设计师的主动关怀。

商业与善意的结合:产业互联网设计中,帮助中小企业降本增效,本质也是设计向善的体现。

1、方法论的普适性与落地挑战

:书中工具(如双钻模型、用户旅程地图)不仅适用于互联网,也可迁移至传统行业服务升级。例如在医疗领域,通过服务蓝图优化患者就诊流程,提升医患体验。

需注意行业特性适配:如B端设计需更强调流程效率与角色权限,而C端则侧重情感共鸣。

2、设计师的成长悖论与破局之道

:

越资深的设计师,越需警惕“经验陷阱”

:书中强调持续获取用户洞察,正是对抗设计僵化的解药。

我的反思:定期审视固有认知,通过用户访谈打破思维定式。从“执行者”到“战略设计师”的转型

:需掌握商业分析、数据分析、项目管理等复合技能,成为团队中的“问题解决高手”。

3、“设计向善”的落地路径与社会价值量化

:将社会价值转化为可衡量的商业价值指标(如品牌美誉度提升、用户忠诚度增长),或通过ESG报告体现设计贡献。

4、未来趋势与设计师的能力:

需掌握多模态交互设计(如语音、手势、虚拟现实),同时警惕AI偏见,确保技术公平性。

核心不变

:无论技术如何演进,

理解人性、解决真问题、平衡多方价值

始终是设计的本质。

探索“AI辅助设计决策”工具,提升设计效率的同时,保持人性化判断。

当你看完这本书你会发现更像是一份设计人的“心法指南”。它教会我们:

好的设计,始于对用户的敬畏,成于对业务的穿透,终于对社会的温暖

。在技术狂飙的时代,设计已从“锦上添花”变为“雪中送炭”,设计师的笔触不仅是像素的排列,更是推动社会进步的杠杆,愿每位设计师都能用设计创造更有温度的价值。