古建筑是人类文化遗产的重要组成部分,承载了历史的记忆和文明的积淀。然而,古建筑多以木质或其他易燃材料为主,其结构复杂、耐火等级低且保护维修难度大,极易受到雷击的破坏。因此,为古建筑设计和实施科学的防雷系统至关重要。本文将从古建筑防雷的定义、规范施工、防雷接地措施以及行业应用解决方案等方面,全面分析如何做好古建筑防雷工程。

古建筑防雷是指针对历史建筑物的特殊性,设计并实施有效的防雷系统,以保护建筑物免受雷击直接或间接损害的工程技术。其核心目标是通过合理设计和安装避雷设施,将雷击电流安全引入地下,从而避免建筑物、人员及文物设备的损失。

结构复杂性:飞檐斗拱、屋顶造型独特,增加了雷击风险。

保护要求高:需兼顾防雷效果与建筑的历史价值,要求隐蔽安装且不破坏原貌。

环境依赖性:古建筑多处于山顶或空旷区域,易成为雷击目标。

古建筑防雷工程需要满足《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)及《古建筑维修技术标准》(GB/T 50165-2015)等相关国家标准,同时还需根据建筑特点进行针对性施工。

在施工前,应对古建筑进行全面的雷电风险评估,包括:

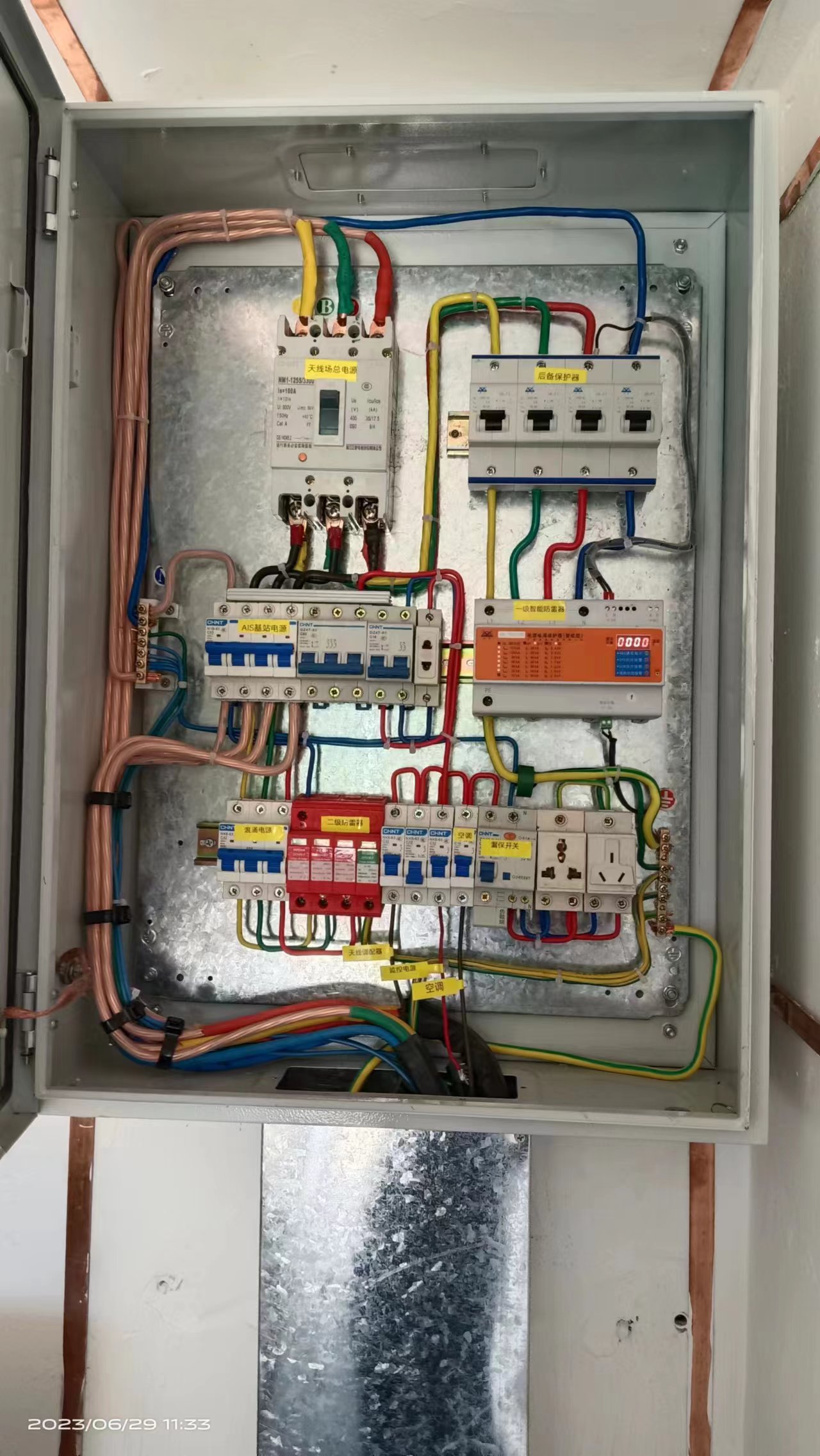

内部防雷系统:安装电涌保护器(SPD)和等电位连接设施。

隐蔽性要求:尽可能将设施隐藏于建筑结构中,确保不破坏外观。

避雷针安装:在屋脊或塔顶等突出部位设置避雷针,针长不宜过长,以免对风荷载影响大。

避雷带铺设:避雷带沿屋脊铺设,选用耐腐蚀性强的材料(如铜或不锈钢)。

引下线布置:引下线需均匀布置在建筑四周,并与地面有效连接。

接地装置施工:采用接地网或垂直接地极,确保接地电阻值符合国标(一般不超过10欧姆)。

文物保护措施:施工过程中避免对建筑表面、装饰及结构造成损害。

在施工完成后,对防雷装置进行全面检测,包括接地电阻、避雷针保护范围、电涌保护器性能等。

安全性:防止接地装置过于接近建筑基础,影响其稳定性。

人工接地体:包括水平接地网和垂直接地极,材料可选用镀锌钢或铜。

接地体深埋:接地体埋深不小于1.0米,避免因季节性土壤电阻率变化影响性能。

接地网连接:各接地体通过导体连接成网状结构,减少雷击电流分流路径的阻抗。

案例:某寺庙屋顶安装避雷针及接地系统,同时在室内电路中布设电涌保护器,避免雷击对电力系统的影响。

方案要点:避雷设施设计需与建筑风格融合,采用隐蔽式安装。

案例:某国家级文物保护单位,在山顶古塔安装隐形避雷针,并结合山体自然接地体优化接地系统。

方案要点:利用地形优势减少施工破坏,避免对自然景观的影响。

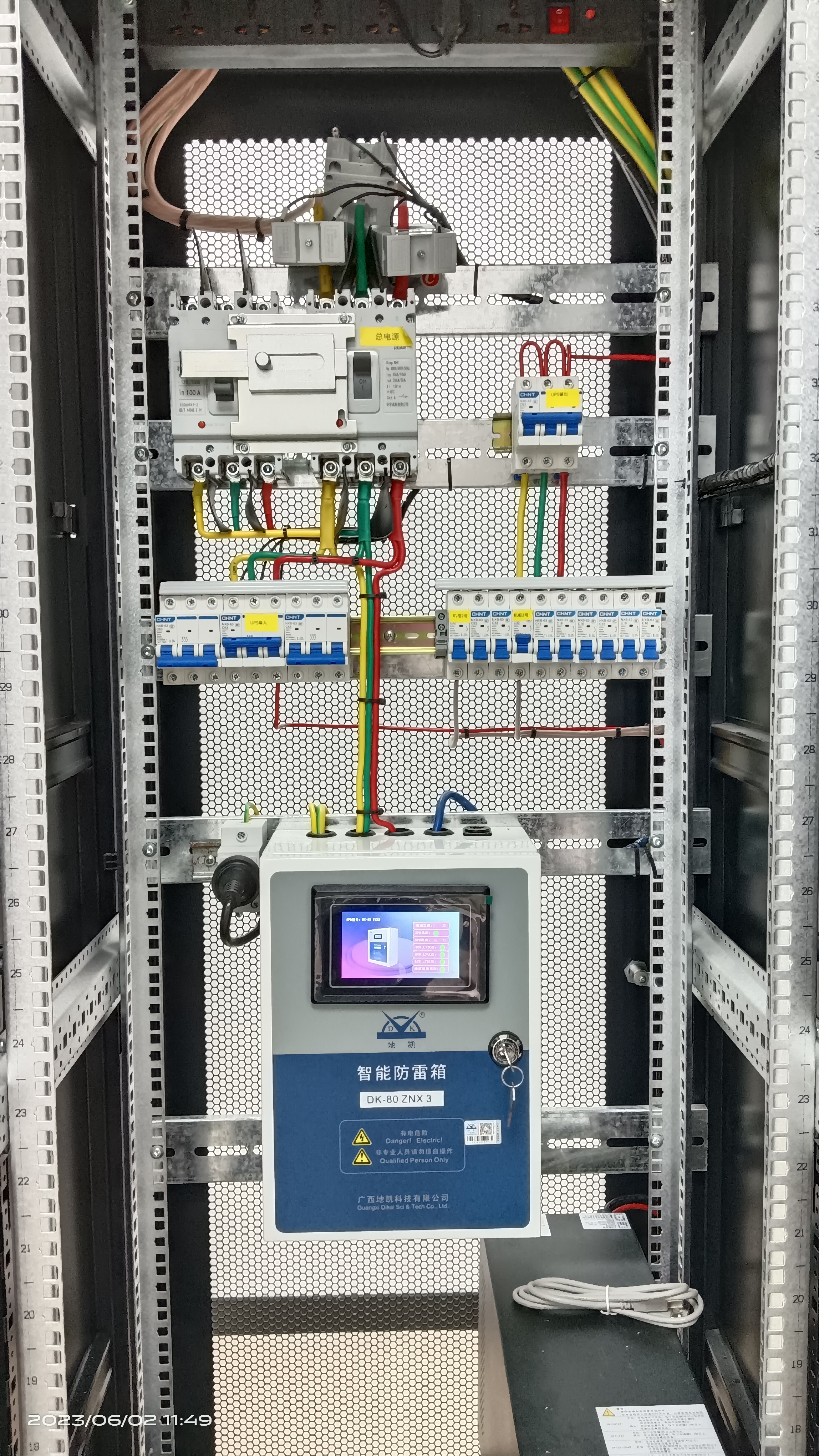

案例:某博物馆为防止雷击引发的火灾及设备损坏,采用内部防雷措施,包括智能化雷电监测及防护系统。

案例:某古城保护项目,通过整体规划,布设统一的防雷网和集中接地系统,实现群体防护。

方案要点:加强建筑间的等电位连接,降低跨步电压危害。

地凯科技古建筑防雷工程

是保护文化遗产的重要一环,其实施需兼顾防雷性能和建筑本体的保护。通过科学的设计、规范的施工和定期的检测维护,可以有效降低雷电灾害的风险,为古建筑的安全和长久保存提供可靠保障。随着智能化技术的引入,未来古建筑防雷将朝着智能化、监测实时化的方向发展,为文物保护注入更多科技力量。

![AIGC助力电商视觉×头盔系列AI生成 [动态化探索实践]](https://img.zcool.cn/community/68e8da720067cv09d9quve1777.png?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_520,h_390,limit_1/auto-orient,1/sharpen,100/quality,q_80)