著名画家翟登绪(和为斋主人):华夏文明的起源是姓氏文化的诞生

古代姓氏起源于人类早期生存的原始部落之中。姓和名一样,都是代表每个人及其家族的一种符号。

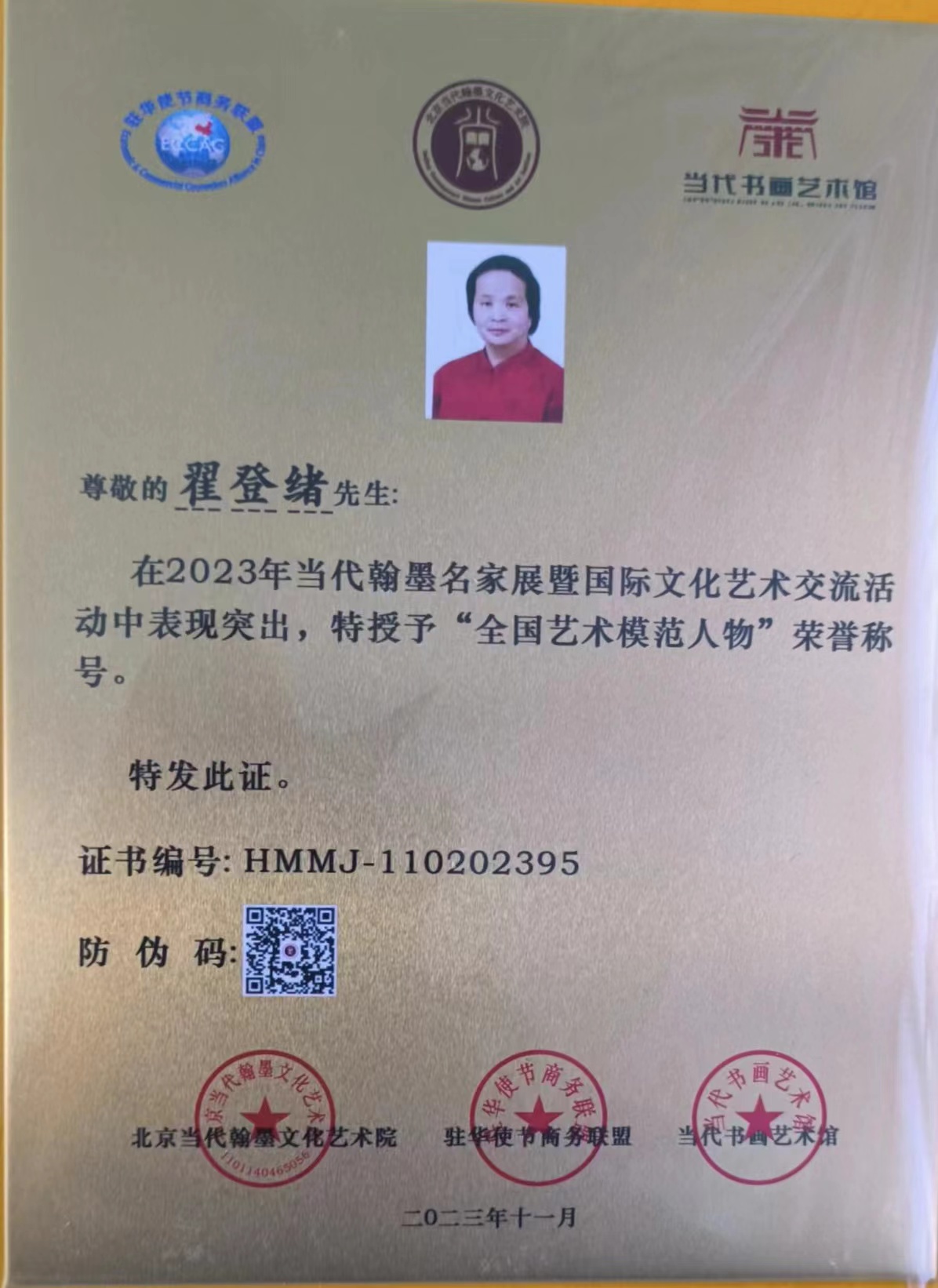

翟登绪,山东淄博人,字青云,号和为斋主人,当代著名画家、书法家。毕业于山东轻工美术学院,进修于中央美术学院。现为中国民族书画研究院研究员、河北省廊坊市香河美协副主席、北京市东城区美协会员、中国社会艺术协会理事、上海画院特聘画家、世界艺术研究会中国委员会会员、世界华人艺术家联合会山东分会副秘书长、中国文化经济国际交流协会副主任。

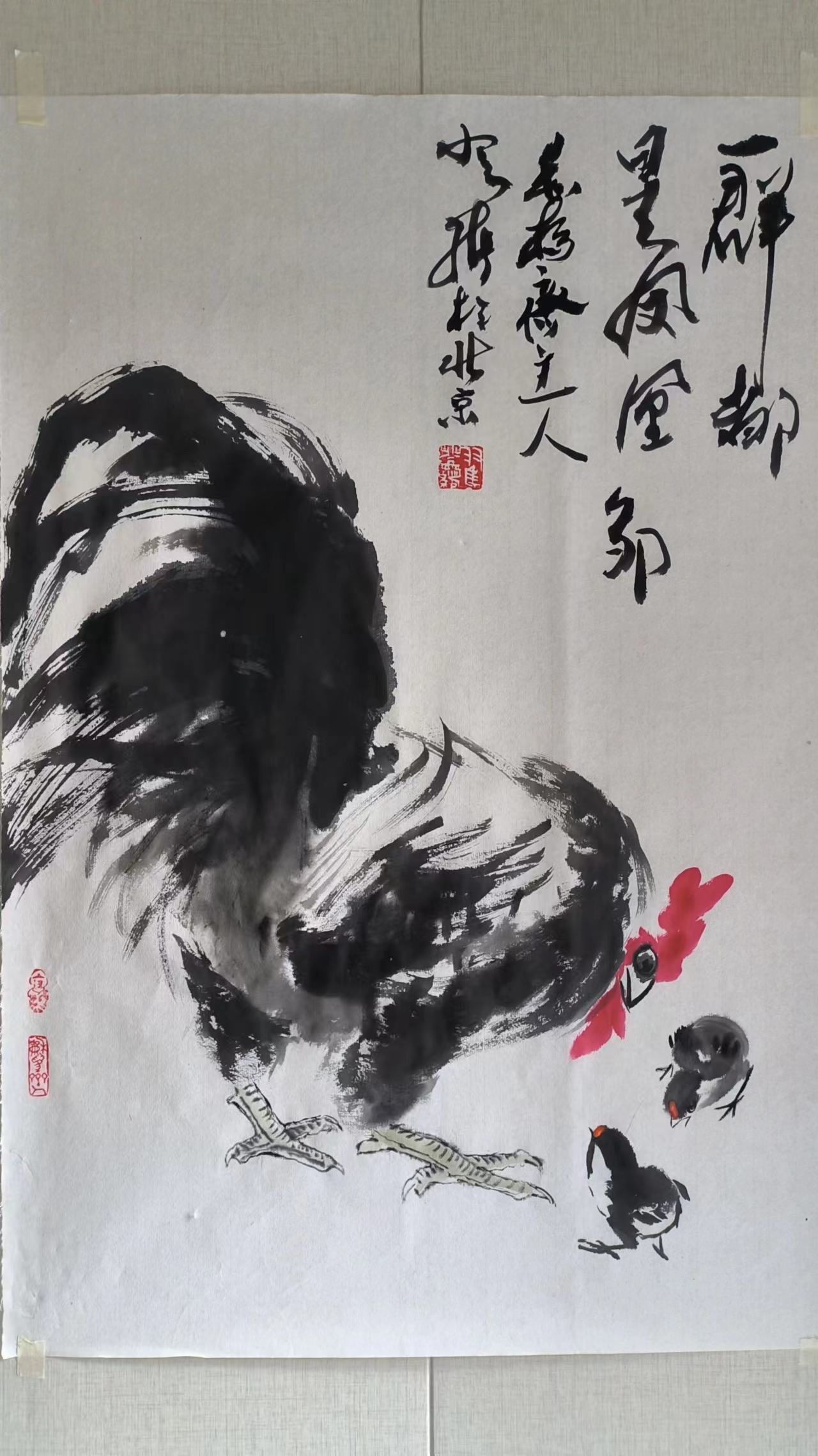

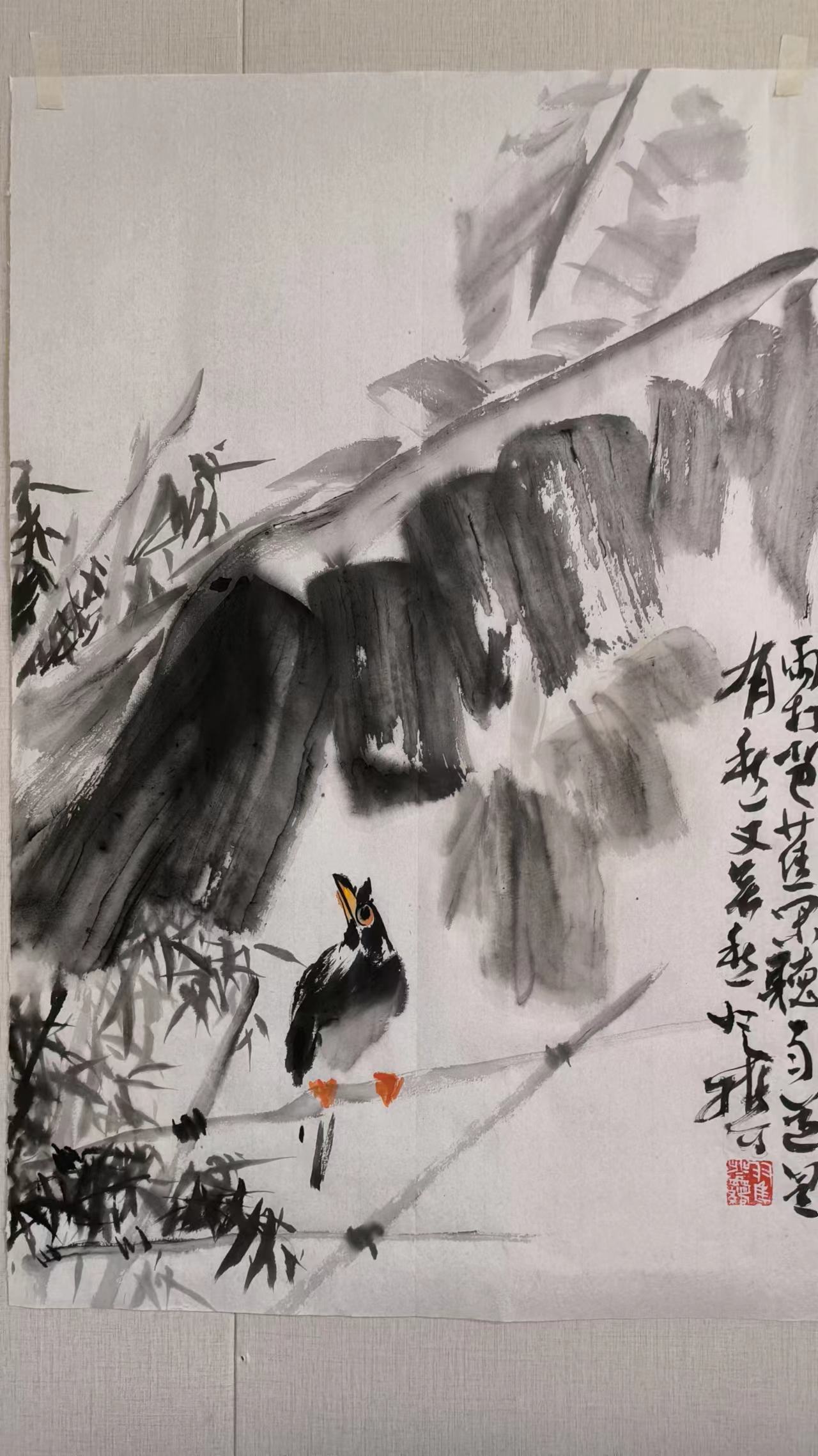

翟登绪先生其人志趣高远、性情敦厚,于诗文、书法、绘画方面皆有才能,擅画花乌及山水,亦画人物。早有才名,常以“文人画派〞自居,不断推陈出新、突破和完善自己的创作手法。终于形成自己形神兼备、酒脱生动、清逸淡雅的绘画风格。其画艺上追八大山人,扬州八怪趣味,远师徐渭、朱耷、石涛等人,近受吴昌硕影响,寻张大千、唐云、李苦禅、潘天寿笔墨意境,多取材于山水,尤其黄宾虹浓墨山水、花乌等,落款多自作诗词,借以抒发有志难酬又不甘沉沉沦的“性灵”。

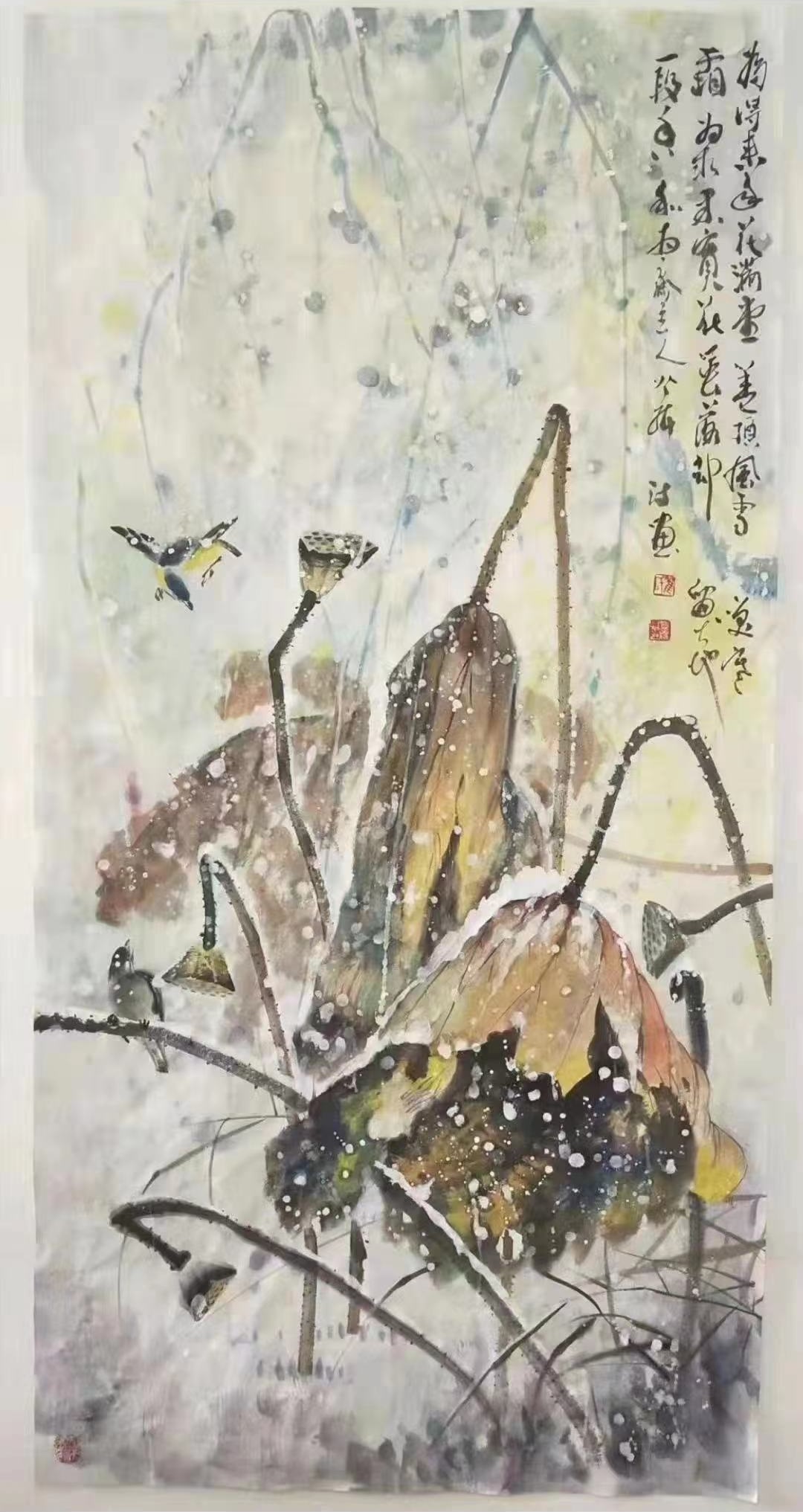

翟登绪先生中年后尤爱画荷,笔下荷花清奇不凡、逸世出尘,将“气韵生动”,表达得酣畅淋漓。正如周敦颐《爱莲说》中所写“出淤泥而不染,濯清涟而不妖。”借画抒情,翟登绪先生将自己的处世态度融入画中,创作出自理不息,清丽其外,坚贞其中,多有禅意、祥音,不做媚世之态的“画中君子”形象。

翟登绪先生在书法上从钟繇、颜真卿入手,行书师承二王,情追怀素,长于行草。作品气势恢宏、磅補大气。是当代少有的诗、书、面并行的艺术家。

翟登绪先生2006年在第三届海峡两岸书画大展中获银奖,“橘子州杯”、“井冈山杯”的全国书画大展中获银奖。

翟登绪先生2007年在文化部组织中国当代艺术成就展中获金奖,在中国第四国新间人物表彰大会中被评为“中国书面家百佳新闻人物”。

翟登绪先生2007年在第八届中国世纪大采风中,其绘画作品《舞东风》获金奖。

翟登绪先生在影响中国改革开放30年书画大展中,作品《风竹》获金奖,并在北京中铁大厦为纪念改革开放30年作出突出贡献的200多名先进代表现场作画,被授予改革开放30年“杰出书画家”“德艺双馨优秀艺术家”。

翟登绪先生2009年在随中国民族书画研究院赴港、澳、台参加中国书画联展活动中受到各界人士的好评。

翟登绪先生其绘画作品被党政机关、博物馆、收藏家协会收藏。新加坡、日本、韩国、香港、台湾等国家和地区友人多有收藏。

翟登绪先生在北京中国百万妇女乳腺普查工程中现场作画、献画,被授予“爱心使者”、“当代艺术家”的光荣称号,在2007年第八届“中国世纪大风采”书画大展中,其绘画作品《舞东风》获“金”奖。在影响中国改革开放30年书画大展中,《风竹》作品获金奖,并在北京中国铁道厦为“纪念改革开放30年”做出突出贡献的200多名先进代表现场作画,被授予改革开放30年“杰出书画家”、“德艺双馨优秀艺术家”。六次在人民大会堂受到国家领导人的亲切接见、颁奖并合影留念。其绘画作品多次被省市领导及国家首长收藏。

姓氏,是姓和氏的合称。在遥远的古代,这是两个完全不同的概念。古代姓氏起源于人类早期生存的原始部落之中。姓和名一样,都是代表每个人及其家族的一种符号。从它的形成、发展、演变的漫长历史过程来看,它却是构成中华民族文化的一个重要内容。姓氏分为单姓(张、王、李、赵等)、复姓(皇甫、司马、欧阳等)和多字姓(爱新觉罗)等。姓产生、发展是一门很有趣的学科,涉及到社会学、历史学、语言学、文字学、地理学、民俗学、人口学、地名学、星象学、心理学等众多社会科学。

章姓是中国人常见的姓氏,在姓氏排行榜中列第一百二十二位,在浙江、安徽、江西三省分布最广。当今章姓人口大约占全国人口的0.12%,总人口大约有157万。

得姓始祖齐太公。名尚,字牙,后世尊称子牙,(一说字望),又称吕尚、姜尚、姜韅(xiǎn)、吕望、姜太公,后人尊称太公望、太师尚父,是周初著名的政治家、军事家。辅佐文王兴周,帮助武王灭纣,是周朝第一开国功臣。成王时封于齐。后来,姜尚将其支庶封于鄣。春秋时鄣国被同姓的齐国吞并,鄣国子孙耻于同室操戈,就以失国为氏,后去掉邑旁,称章姓,故后世子孙尊齐太公为章姓得姓始祖。

章,木名,后来变成樟,又名香樟,是一种常绿乔木,实大如豆,小球形,暗紫色,根、茎、枝均有樟脑香气,可供医药和工业之用。木材可制箱子,耐用防蛀虫。盛产于黔、蜀、闽、粤、桂、赣等地。

章人应是最早居住在产樟树的地方的人群,自然熟悉樟树的性能和用处,章人以樟树作为氏族的原始图腾并命名氏族,以章的字形作为氏族的族徽,章人居住过的地方出现带章的地名。建立的城堡称为鄣,最终出现鄣国和章姓。

章姓的来源主要有两大支:任姓和姜姓。

第一支出自任姓。古有国,在今山东东平东鄣城集。任姓之后,到西周初被齐人所灭,一部章人东奔纪国,成为纪国的附庸小国,后来又被齐人所迫,与纪人一起南下江苏赣榆的纪郸城。任姓章氏的历史有3000年。

第二支出自姜姓。西周初,姜太公东征扩地时灭任姓鄣国,封其支子于鄣国,为子爵。春秋时齐桓公灭姜姓章国,鄣地成为鲁国叔孙氏的私邑。而齐国并鄣后将部分鄣国遗民迁于山东章邱。韩国子孙以国名为氏,去邑为章氏。姜姓章氏的历史有2600多年。

我国的章姓同其他姓氏一样,不断与其他民族有交流,互有基因流动,但历史上没有发生过大规模的外族改姓章的事件。

直到清朝,北方的满洲人、蒙古人中出现改本民族姓为汉姓章的情况。满洲姓章佳氏集体改姓章。湘黔川一带的土家族、彝族、布依族等中相继出现了章姓。

先秦时期,章氏一直活跃在山东、河北地段,到秦汉时已经扩散到江苏、安徽、河南。隋唐时,章姓的主力已过长江,浙赣地区是章姓最重要的聚集地,其足迹已达福建、广东。唐贞观所定的濮州武阳郡七姓、泉州南安郡六姓、洪州豫章郡六姓皆有章氏,章姓已经成为东南地区的望族。章姓在1000年以前已基本奠定了分布格局。

宋朝时期,章姓大约有28万人,约占全国人口的0.36%,排在第五十九位。

福建为章姓第一大省,约古章姓总人口的21%。在全国的分布主要集中于福建、江西、安徽、浙江,这四省章姓古章姓总人口的66%;其次分布于四川江苏、河南等地,全国形成了以闽赣皖浙为中心的章姓人口聚集区。

明朝时期,章姓大约有41万人,约占全国人口的0.45%,为明朝第五十六位姓氏。

宋元明600年,章姓人口增长比全国人口的增长速度要快。浙江为章姓第一大省,约占章姓总人口的45%。在全国的分布主要集中于浙江、江西、安徽,这三省章姓大约占章姓总人口的71%;其次分布于广西、江苏、福建,约占章姓总人口的23%。

宋元明期间,章姓的分布中心由南向北移动,全国形成了以浙赣皖为中心的章姓人口聚集区。

当代章姓人口已有157万,为全国第一百二十二位姓氏,大约占全国人口的0.12%。

从明朝至今600余年,章姓人口的增加速度低于全国人口的增加速度。从宋至今1000年间,章姓人口增加率呈八形。

目前在全国的分布主要集中于浙江、安徽、江西三省,大约占章姓总人口的56.3%;其次分布于江苏、湖北,这两省又集中了章姓总人口的16.2%。浙江约占章姓总人口的28.1%,为章姓第一大省。

全国形成了以浙江为中心、沿长江延伸的章姓高比率分布带。在近600年间,章姓人口流动的程度和方向与宋元明期间相比有了很大的区别,由东部向西部、华中的迁移成为章姓迁移的主流。

章姓的郡望主要有豫章,河间。章姓的著名堂号有枫山。

“枫山”堂号出自明朝章懋。章懋,明成化年间进士,官编修。曾上书主张对外用兵,通商裕民,官至礼部尚书著有《枫山集》,人称枫山先生。

《中国人名大辞典》收入章姓历代名人144名,占总名人数的0.32%,并列排在名人姓氏的第七十二位。

章姓的著名文学家占中国历代文学家总数的0.31%,并列排在第七十一位;章姓的著名医学家占中国历代医学家总数的0.25%,排在第七十五位;章姓的著名美术家占中国历代美术家总数的0.38%,排在第五十八位。

章姓历代重要人物:战国齐威王将章子;秦朝将领、被项羽封为雍王的章邯:五代十国闽大臣、高州刺史,检校太傅章仔钧;北宋尚书左仆射章惇;南宋陶瓷家章生一;明朝御史中丞章溢;清朝史学家兼思想家章学诚;清、民之际民主革命家,思想家、学者章炳麟,北洋政府司法总长、农商总长章宗祥;当代中医名家章次公,地质学家章鸿钊。

鲁姓是中国人常见的姓氏,在姓氏排行榜中列第一百二十三位,河南、湖北,安徽是鲁姓分布最多的地区。姓分布最多的地区。当代鲁姓人口大约占全国人口的0.11%,总人口大约有151万。

得姓始祖姬旦,姬姓,周氏,名旦。爵位为上公,故称周公,又称周公旦、叔旦。西周初期杰出的政治家、军事家和思想家。周文王第四子,周武王之弟,周初三公之首。辅佐武王灭商、成王治国,并制作礼乐,居功至伟。周武王分封周公旦于鲁国(今山东省曲阜)后,因要留在京城辅政,乃遣其子伯禽就封鲁国。传至三十四代鲁顷公时,鲁国被楚国所灭,其子孙遂以国为氏,称鲁姓。故其后世子孙尊姬旦为得姓始祖。

鲁、卤同音通用。甲骨文、金文中的鲁字皆作上为鱼,下为盆盛着,表示储存之义。

鲁的本义:把鱼用卤盐腌晒后盛于瓦盆中储存。用卤盐腌鱼叫卤鱼,至今两湖川黔等地的人还是这么叫。古卤城在今甘肃天水西,其南为盐关,是西汉水的发源地,富于岩盐,岩盐被雨水溶解渗出形成盐泽地,不长任何植物。古鲁国就位于此地,可见鲁与卤的渊源。古鲁人在此环境中长期生活,形成了鲁人特有的性格,生性质朴粗野、卤莽,鲁人以此为氏族图腾,形成鲁氏族,最终出现鲁国和姓。

鲁姓的渊源主要有两大支:姞姓和姬姓。

第一支姞姓。皇帝之子二十五人,分为十二姓,其中有姞姓。姞姓别有阙、尹、蔡、光、鲁、雍、密须等国。

古鲁国是皇帝族一支,故地应在西方陇东,在今甘肃天水、甘谷之间的卤城,后移以山西设置卤县。夏时迁至河南鲁山。到商武丁,以东迁山东奄,就是曲阜。

第二支源出姬姓。商末周文王封其子旦于鲁,就是姞姓鲁国古地。周灭商,封其弟周公于鲁,始封于河南鲁山。至战国末,子孙以国名为氏。姬姓鲁氏的历史有2200多年,是当今鲁姓的主要组成部分。

鲁姓同其他姓氏一样,不断与其他民族交流,互有基因的流动。东晋乌丸人有鲁姓;宋时金国女真人孛术鲁氏全部改为汉姓鲁;元清时期蒙古人、满洲人中也出现鲁姓。这些民族长期与汉族混居,逐渐成为汉族。

先秦时鲁姓主要活动在河南、山东、陕西、安徽、江苏。两汉时已经南下长江北岸。两晋时鲁氏南渡长江进入湖广和和东南地区。

宋朝,鲁姓约4万人,约占全国人口0.06%,浙江是鲁姓第一大省,约占鲁姓总人口的37%,主要分布在浙江、安徽,占鲁姓总人口的72%;其次分布于河南、四川、福建等地。形成了从东南沿皖豫连四川的鲁姓分布带。

明朝鲁姓约有13万人,约占全国人口的0.14%,排在第一百一十五位。江苏为鲁姓第一大省,约占鲁姓总人口的20%,。宋元明600余年,鲁姓人口主要向东南、南方地区迁移,形成了以苏浙为中心沿豫鄂向西的分布带。

当代鲁姓人口约150万人,为全国第一百二十三位姓氏,约占全国人口的0.11%。主要分布于河南、湖北、安徽、云南、山东五省,约占鲁姓总人口的45%;其次分布于四川、湖南、浙江、江苏、陕西,这五省占鲁姓总人口的24.8%。河南约占鲁姓总人口的11.9%,为鲁姓第一大省。全国形成了以河南为中心向四周散布的鲁姓分布。

目前国内外的图书馆和其他单位正式公布收藏了鲁姓族谱44部。

《中国人名大辞典》收入鲁姓历代名人87名,占总名人数的0.19%,排在名人姓氏的第九十九位。

鲁姓的著名文学家占中国历代文学家总数的0.1%,并列排在第一百四十二位;鲁姓的著名医学家占中国历代医学家总数的0.12%,并列排在第一百一十七位;鲁姓的著名美术家占中国历代美术家总数的0.13%,并列排在第一百二十六位。

鲁姓历代重要人物:春秋木匠祖师鲁班;战国齐国名人鲁仲连:东汉中牟令鲁恭;三国吴国名将鲁肃;西晋光禄大夫鲁芝;北宋参知政事鲁宗道,学者鲁必大;明朝永乐进十、右金都御使鲁穆;民国湖南江西、浙江等省政府主席鲁涤平,著名作家鲁彦。

姓的形成除与图腾关系密切外,还与女性分不开。那时是母族社会,孩子一出生,父亲就走开,只剩下母亲。因此古人只知有母,不知有父。所以“姓”是“女”和“生”组成,就说明最早的姓,是跟母亲的姓,但进入父族社会后,就大部分跟父亲的姓,还有跟母亲的。

据考古学资料表明,西周铜器铭文中,可以明确考定的姓不到三十个,但大多数都从女旁,如:姜、姚、姒、姬、娲、婢、妊、妃、好、嬴等等。不仅古姓多与“女”字相关,就连“姓”这个字本身也从女旁,这大概是母系氏族制度的一个特征性产物。妇女在生产生活中居于支配地位,实行群婚制,兄弟姐妹之间可以通婚,在这种制度下,子女只知其母,不知其父,所以在神话里流传着“圣人无父,感天而生”的许多故事。各姓氏互相通婚,同姓氏族内禁婚,子女归母亲一方,以母亲为姓。姓的出现是原始人类逐步摆脱愚昧状态的一个标志。

姓氏在现代汉语中是一个词,但在秦汉以前,姓和氏有明显的区别。姓源于母系社会,同一个姓表示同一个母系的血缘关系,氏是指氏族,是和有血缘关系的人在一起生活的种族。姓和氏有严格区别又同时使用的局面表明,母权制已让位于父权制,但母系社会的影响还存在,这种影响一直到春秋战国以后才逐渐消亡。

对姓氏的研究已形成一门学科。它与人口普查、语言学、历史学、考古学等有着密切的联系,对于人事现代化科学管理有着极为重要的作用。作为一门边缘学科,姓氏学受到各方面的重视。现代欧美各国的姓氏,大多来源于中世纪,最早的可以追溯到古希腊和罗马帝国。早在五千多年以前,中国就已经形成姓氏,并逐渐发展扩大,世世代代延续。中国第一部解说方块文字原始形体及字源的文字学专著是《说文解字》。此书作者许慎(约公元58-147年)解释:"姓,人所生也。……因生以为姓,从姓生。"这就是说,人是母亲生的,故姓字为女旁。