过于专业,未必是好事?设计师应具有的多元化思维

外行人管中窥豹,内行人当局者迷。

怎样才能看的更通透?

就是多元化的思考,以全方位的视角去看。

人们好像很喜欢“造圈子”。

比如我们讲“影视圈”、“游戏圈”、“娱乐圈”。。。

每个行业有行业的“圈子”,每个职业有职业的“圈子”,拥有相同爱好的人也都有自己的“圈子”。

圈子里的人,有相同的职业、兴趣、爱好、讨论着共同的话题,大家在圈子里抱团取暖

但我们也常常陷在自己的狭小圈子里,忽略了外面更广阔的世界。

在自己的一隅之地里,自我设限,自我封闭,

《能力陷阱》这本书中,讲了这样一个观点:

“我们很乐于去做那些我们擅长的事,于是就会一直去做,最终就使得我们会一直擅长那些事。做得越多,就越擅长,越擅长就越愿意去做。

这样的一个循环能让我们在这方面获得更多的经验,但却容易陷入能力陷阱,在其他方面无法突破。”

这个观点,可能跟很多人过去的认知是完全不同的,包括曾经的我。

因为提到职业规划,很多人会希望自己能够成为某个领域的专家。

足够专业,当然是一件好事。

但是只追求专业,未必是一件好事。

(视频版)

“过于专业未必是好事”

很多人在职业的成长中,往往过分追求“专业”。

什么意思呢?

他们看书、看教程、学习输入,往往只去看那些专业相关的内容。

从正面来看,这样做确实足够专注,可以让你很快成长起来。

但从另一个角度看,长期这样单一维度的输入,容易让你的思维、看问题的角度也变的单一、片面。

想成为“专家”,并不意味着只需要懂专业上的事就好了。

你身边有没有那种看起来明明很努力,却依然做不好事情的人?

因为他虽然一直在努力,却从未看到自己的根本问题在哪。

这只是在用战术上的勤奋,去掩盖战略上的懒惰。

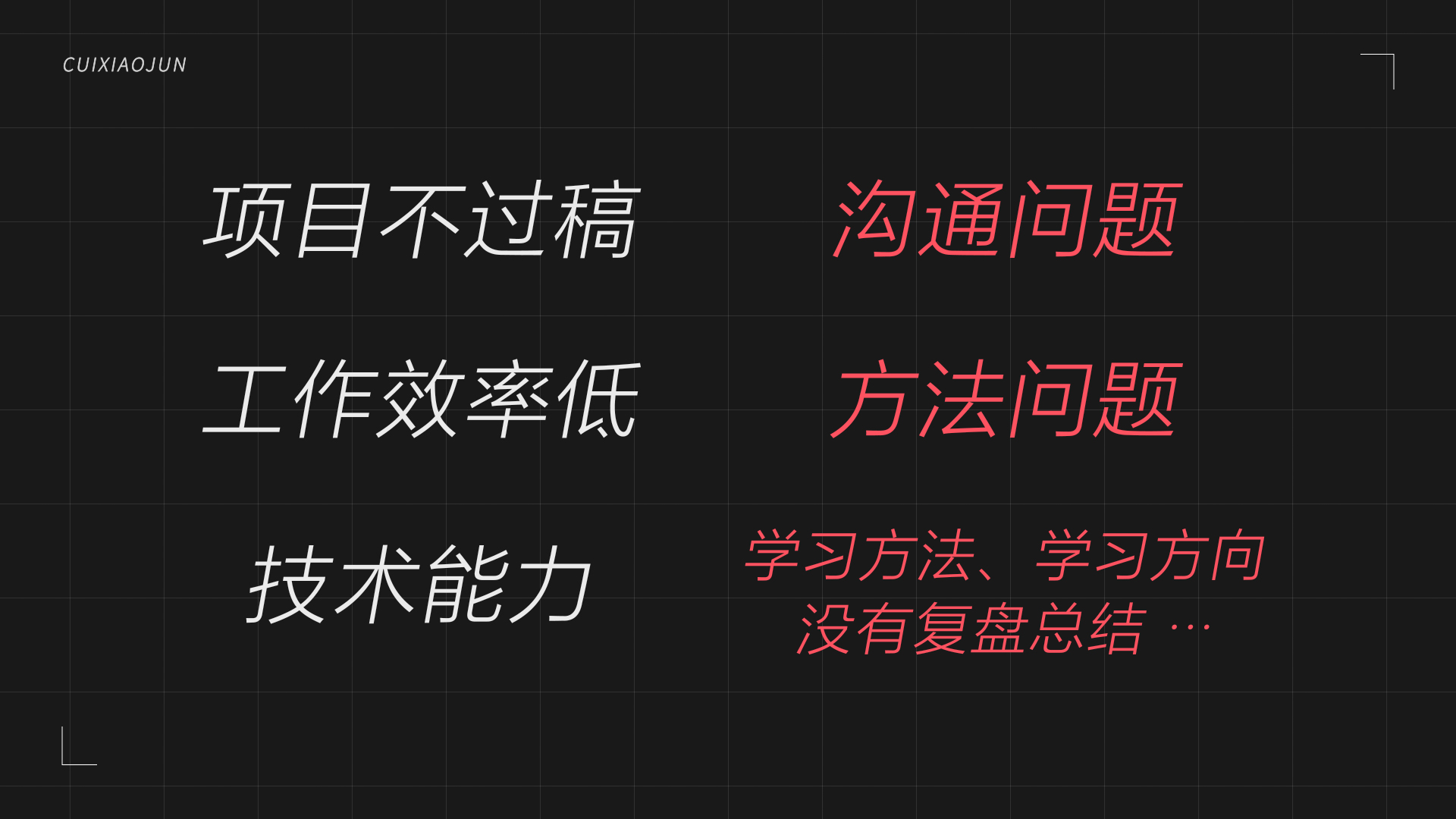

有些人在职场中受到挫折时,比如做事效率低、能力不被认可、项目迟迟不过稿等等,容易简单归因,认为只是能力问题、技术问题。

于是努力看教程,认真做笔记。

然而很长一段时间过去后,问题依然没有解决。

“问题往往是多维度的”

因为问题背后的原因往往是多维度的。

比如项目不过稿,可能是沟通的问题。

没有理解客户的真正需求。表达能力不足,不能清晰的说明自己的想法。

工作效率低,可能是方法的问题。

做事没有优先级的概念,没有规划性。工作流程上需要优化。

哪怕只是技术层面的问题,造成它的原因也是多方面的:

可能是学习方法的问题,效率低,不会举一反三等等;

可能是学习方向的问题,学习缺乏目标性,不知道真正需要学的是什么;

可能是不会复盘总结,没有吸取过往经验,自我迭代。

......

还有一个很多人容易忽略的问题,就是身体健康的问题。

很多会觉得自己做的是脑力劳动啊,跟身体强壮与否有什么关系呢?

其实很简单的道理:你就想你生病浑身不舒服,这里疼那里疼的时候,还能好好工作嘛?这时候你多半只想好好躺着。

所以很多精力管理相关的书,都会强调良好体能的重要性。

因为身体是精神的基础。没有好好休息,平常不锻炼,身体亚健康,精神和肉体双重损耗,又怎么能发挥好呢?

现实中的很多问题,都是复杂多面的。如果我们只专注于单一维度的提升,往往难以看清问题的全貌。

也许问题的根源,根本不在你认为的那个维度。

“学习思考要有开放性”

所以我们在学习输入时,要具有开放性。既要足够专业,也要懂些其它维度的知识。

在设计行业有这样一个现象,有些人会把工具“神化”,非要在各工具之间争个高下。“我用的这个是最好的”,“你不可以说它不好”。

这其实就是陷入了单一化的思维。

这样的争论是不会有结果的。因为无论你认为它好或不好,你推论出来的观点,都只是基于你自己的思考角度。

一把武林中人人争抢的屠龙刀,对于一个厨师来说,还不如一把菜刀顺手。

每个人的思考角度不一样,所以会得出各种不一样的观点。

设计、开发、产品,不同职业之间的相爱相杀,问题根源也往往在于此。

“职业只是实现人生价值的一种方式”

长期从事一个职业后,思维容易被职业固化。

我曾经对自己的职业抱有一种“神圣感”,想的就是“设计是件伟大的事,我要做一辈子”。

甚至单纯的把专业能力的高低,作为衡量设计师能力的唯一尺度。

有这种职业信仰,自然是很好的,它往往能让你在专业上做的很好。

但同时,它也可能成为一种思想的牢笼,让你看不到职业之外的事,忽略了更多的可能性。

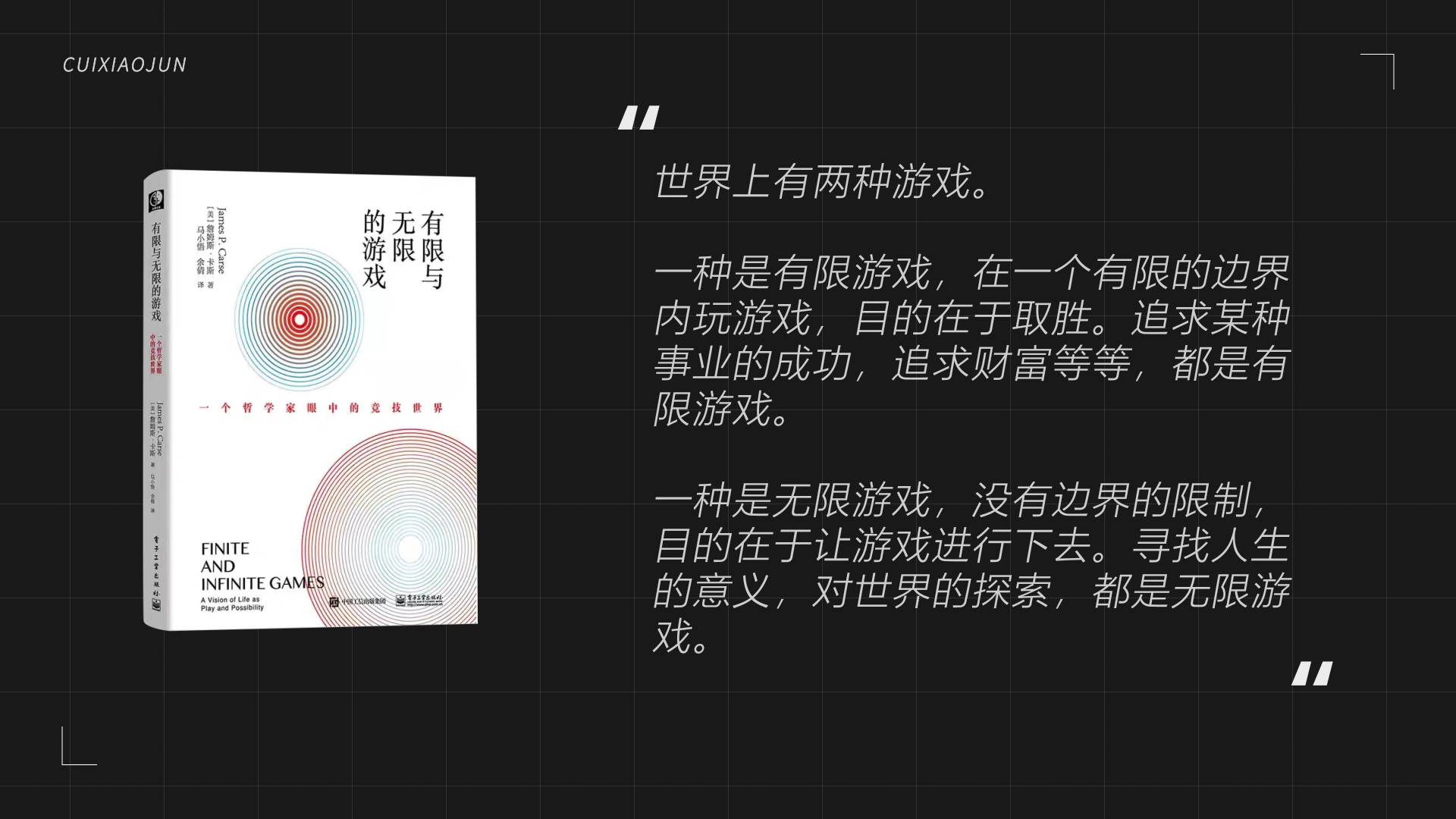

在《有限与无限的游戏》这本书中,讲了这样一个概念:

世界上有两种游戏。

一种是有限游戏,在一个有限的边界内玩游戏,目的在于取胜。追求某种事业的成功,追求财富等等,都是有限游戏。

一种是无限游戏,没有边界的限制,目的在于让游戏进行下去。寻找人生的意义,对世界的探索,都是无限游戏。

事业名利等有限游戏,不过是人生这场无限游戏中的一部分。

这个概念对我很有启发。

让我意识到,自己把人生这场无限游戏,玩成了有限游戏。

如今,我认识到:

不必把自己囚禁在某一职业里,职业只是实现自己人生价值的一种方式。

“基于自己这个无限身份去做事”

很多人选择一个职业,是始于兴趣。

但是如果“兴趣”被时间磨平,我们该用什么支持自己做下去?

这时候就要寻找“意义”。

这个职业的价值在哪里,我的工作能够给自己、给别人、给社会带来什么?

就像当老师当久了,可能会因为各种琐事渐渐感到无趣。

但是当你收到学生的感谢时,又会感到自己的付出是有意义的,从而激励自己继续做下去。

在寻找意义的过程中,我们既要看到职业的“伟大”,也要看到职业的“渺小”。

看到“伟大”,因为我们要找到职业的价值,为自己的工作赋予意义。

看到“渺小”,因为没有哪个职业是万能的,不要把职业过分神圣化。

说到底,“职业”这个词,只是人类对于掌握了某种能力、能够解决某类问题的人的统称。

但是时代在发展,永远会出现一些新的需求,新的需求就需要新的“职业”去解决;

新的技术也会让一些旧的需求消失,从而会有一批旧的“职业”消亡。

所以其实重点在于,你能够做什么?能够解决什么?你的价值在哪里?

而不在于你是什么职业。

怎样才叫老师?

不在于你有没有教师资格证,有没有这样一个职业身份。

而在于,你能够把正确的知识经验,教授给别人,能够“传道授业解惑”。

区别在哪?

一个是基于“职业”这个有限身份去做事,边界在于你对职业的理解。

一个是基于“我”这个无限身份去做事,边界只在于你自己的认知。

如果认识不到这一点,可能会把自己困在一个人为制造的框架里。

比如同样是做知识分享,

很多人只是站在自身职业的角度去讲,关注的只是自身的专业性,以及讲课的水平等等。

而有些人是从知识分享本身的层面出发,目的是要把知识普及给大众。

从这个层面出发,除了专业能力,还会继续去想:怎样让受众更好理解,怎样让更多人看到?标题怎么写更吸引人?

那就可能要再去学一些运营方面的知识,了解平台的推广机制,可能还要了解些心理学,把握观众的想法等等。

如果你从“老师”这个职业身份去看,这些知识跟“老师”这个职业似乎无关,

但是从“知识分享”这个层面去看,这些知识显然能帮你更好的去做这件事。

我们以李永乐老师的视频为例。比如有一期讲时间成本的视频,是从买会员去广告,这件人们日常熟知的例子出发,来讲解知识。这就很容易让人有兴趣一探究竟。

其实他早期的视频也是这种比较传统的教学:

这自然是很专业的,但只从这样的专业角度去做,又如何能做到把知识带入寻常百姓家呢?

当然了,很多人做知识分享只是出于业余兴趣,并不是要专门去做。包括我自己也只是佛系分享,我只是借这个例子来讲两种角度的区别。

大家可以结合下自身的职业去思考,看看自己现在是从哪个角度考虑的。

“知识跨界融合的力量”

跳出框架,以多元化的视角去思考、学习,往往能产生强大的力量。

很多知识,也都是多个领域融合产生的。

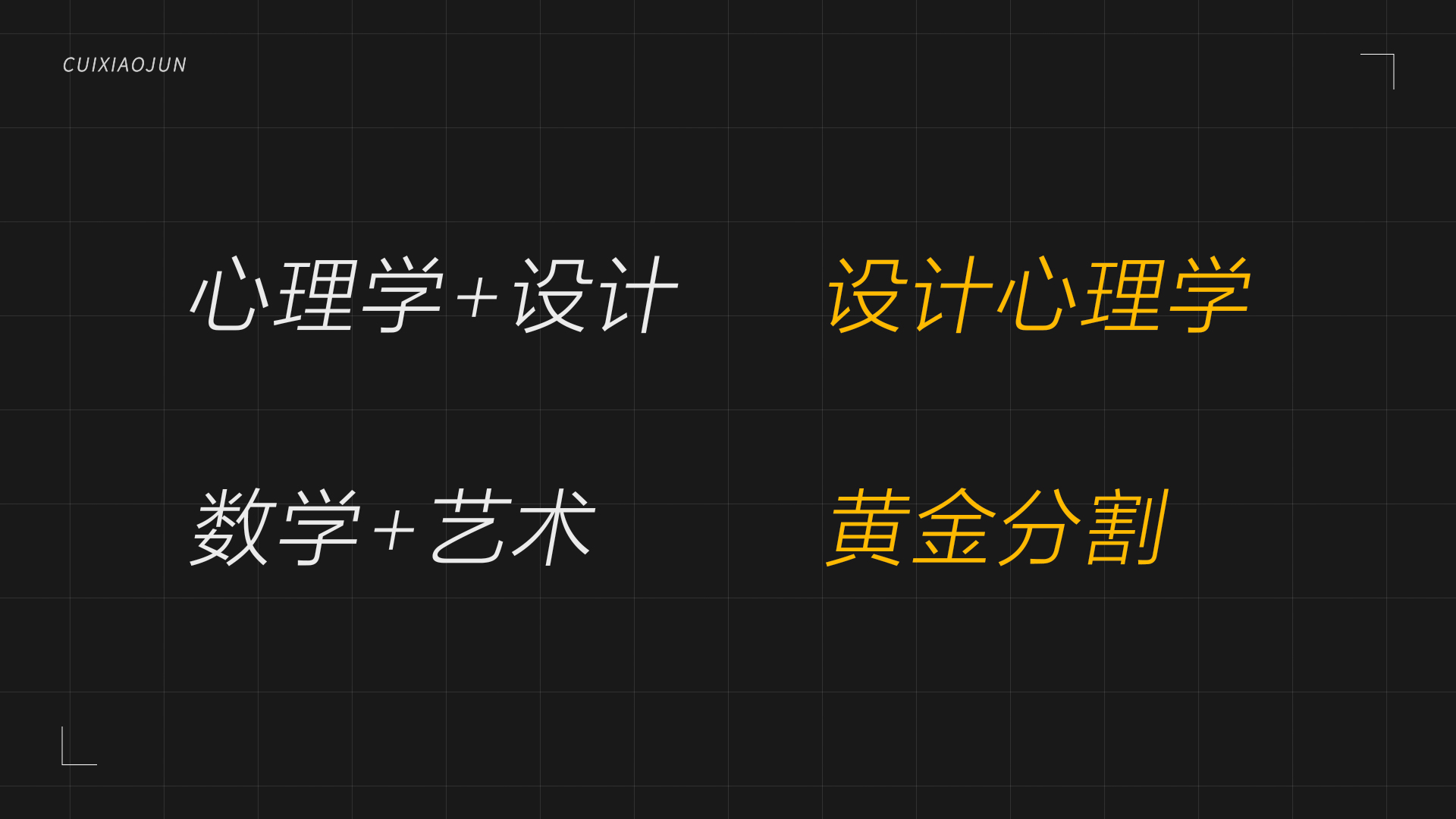

比如将心理学用在设计中,就有了设计心理学。

数学与艺术结合,有了著名的黄金分割。

现代医学,更是结合了生物学、物理学、统计学等多个学科的知识。

一个领域的知识,可能会对另一个领域产生帮助。

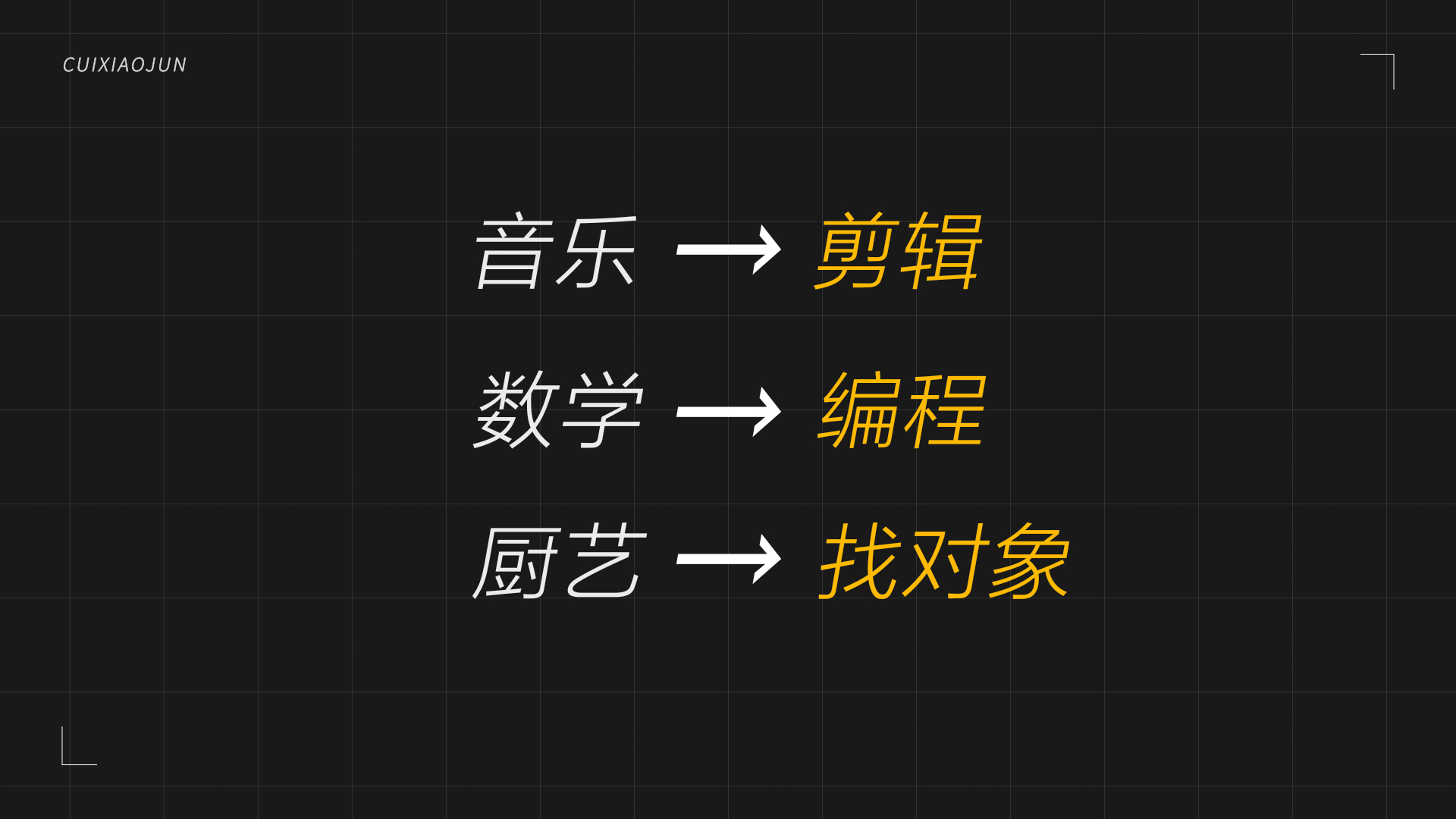

比如懂音乐,往往对做剪辑很有助益。

数学好,对学编程很有用。

有一手好厨艺,对找对象很有帮助。

再比如设计和写作,这两件事,一个是我的本职,一个是我的爱好。

两者看上去好像关联性不大。

但其实它们有很多共通的地方。比如:

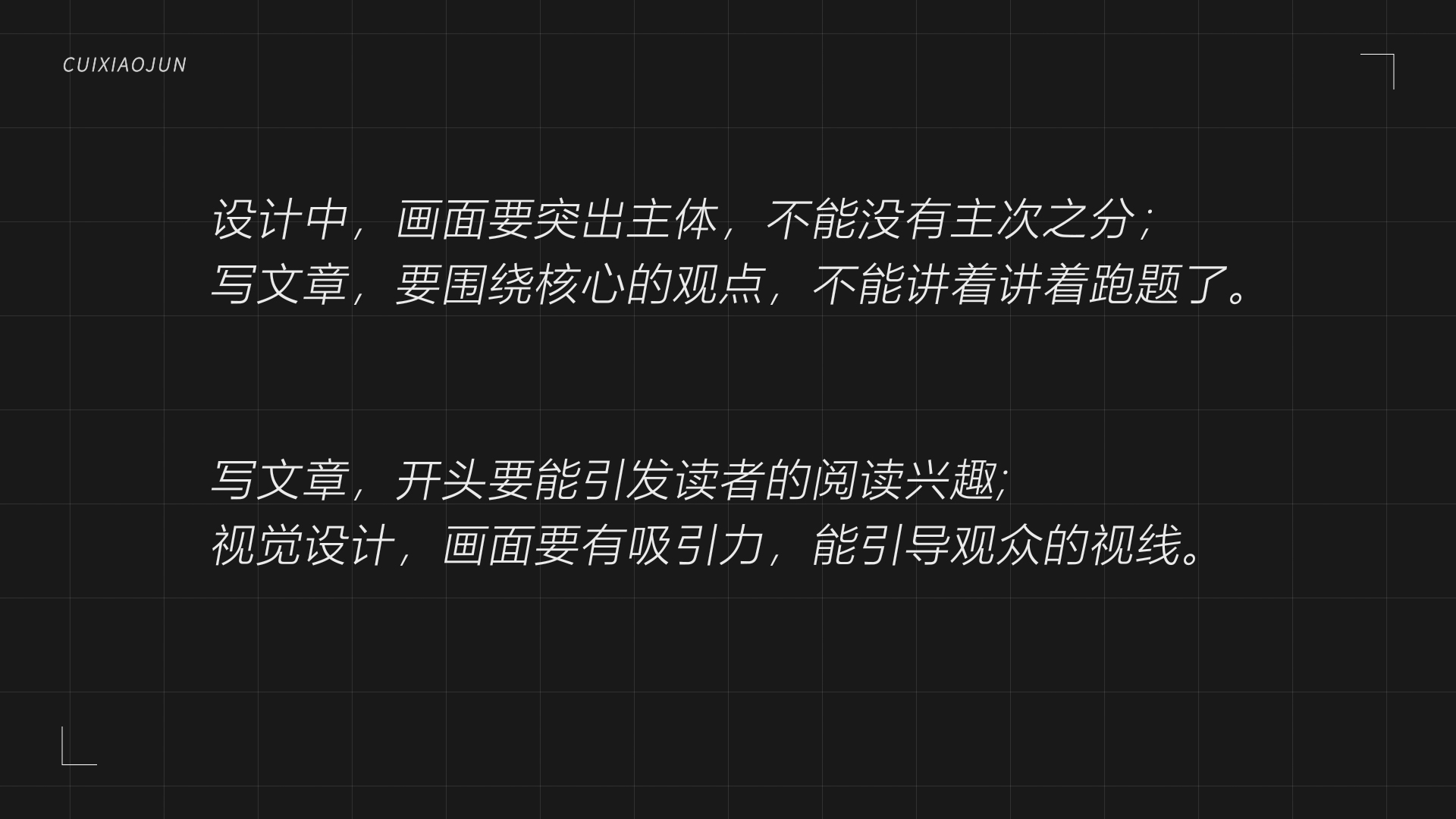

设计中,讲究画面要突出主体,不能没有主次之分;

而写文章也是一样的,要围绕核心的观点,不能讲着讲着跑题了。

写文章,开头要能引发读者的阅读兴趣,否则观众就不会往下看了;

视觉设计也是一样,画面要有吸引力,能引导观众的视线。

而做设计培养出的审美习惯,让我在写文章时,也注重排版的美观性。

比如我会下意识的注意分段,不把大段的文字挤在一起。

虽然内容上可能没区别,但给读者的阅读体验是完全不一样的。

“能力是没有边界的”

一些兴趣爱好,对于做某些职业可能会有帮助。

比如游戏公司招人时,往往会问你喜不喜欢玩游戏。

虽然对一些技术岗位来说,你爱不爱玩游戏,跟你专业技术怎么样,可能并没有多大关系。但是有足够的游戏经验,可以帮助你更好的理解游戏研发,要做成什么样,脑子里会更有概念。

但是,如果一个公司只招同道中人,也会有问题。

如果大家爱好都高度相似,认知都差不多,又会陷入维度单一的问题,对于行业的发展其实是不利的。

所以他们同样需要其它领域的人才进入,获得更开放,更多元化的发展。

从自然科学的角度,这叫保持物种多样性。

比如游戏公司就经常从影视行业要人,把影视领域的一些技术、手法,融合进游戏创作里。

这种从其它领域借力的现象其实很多。

比如现在很多设计师,都开始讲究从产品的角度思考问题。这样做出来的设计,会更加的有市场价值。

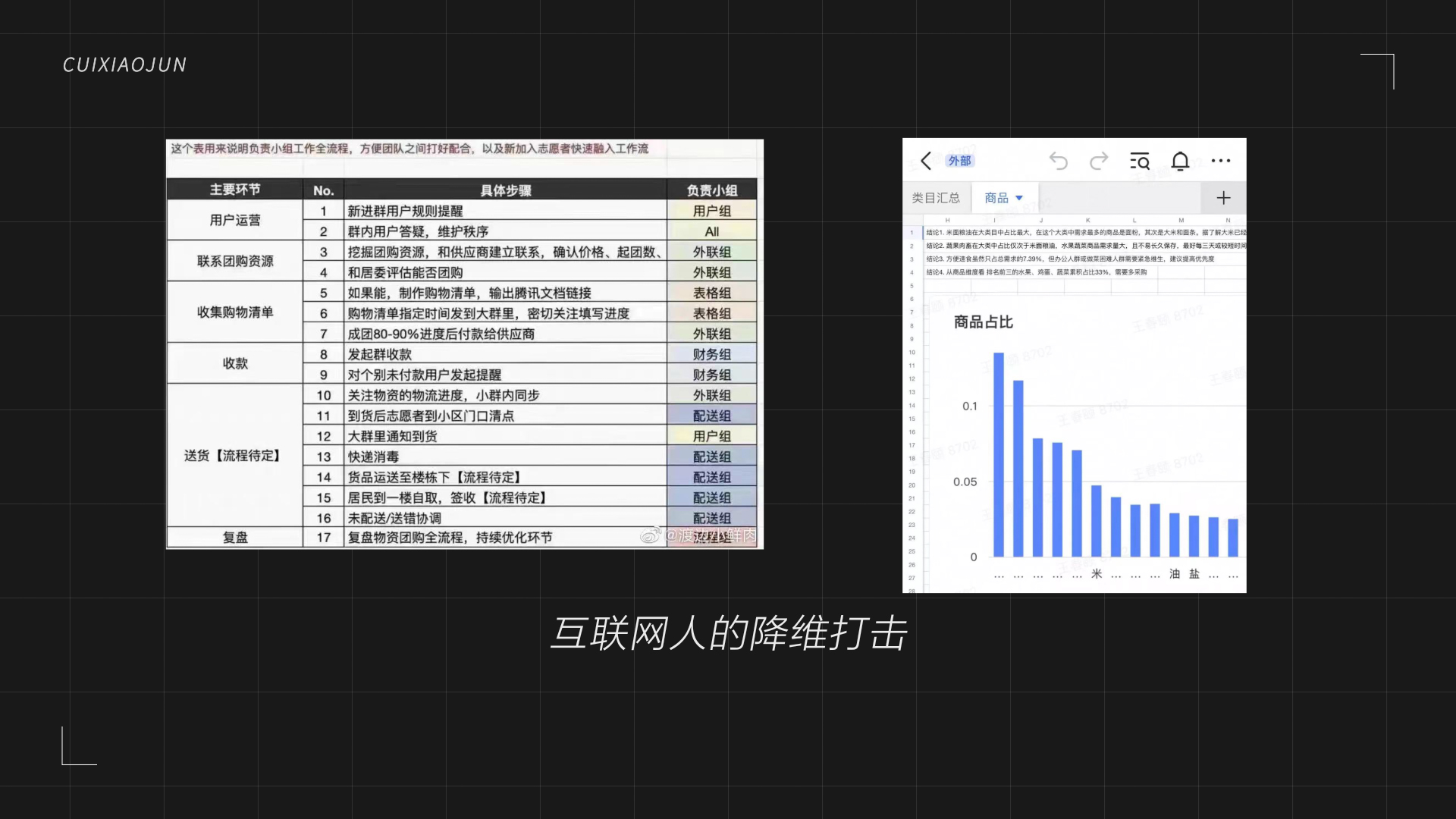

这次上海疫情,诞生了一个叫“团长”的职业。负责组织大家团购生活物资。

而在“团长”中,有一群互联网精英,居然把互联网的那一套方法用到了社区团购上,产生了降维打击。充分体现了强大的组织能力、沟通能力、管理能力、信息收集能力。。。

各种清晰的信息统计表格,只不过是基操。什么流程图、OKR、数据分析,通通用上了。

所以能力其实是没有边界的,就看你怎么去用。

“对能力的认知要多元化”

当学生要从校园步入社会,我认为最重要的一个思维转变,就是要认识到世界的复杂性、多元化。

在学校里,学生往往只要做好“学习”这件事就行,只有“成绩”这个简单直白的衡量系统。但是社会要远比这个复杂太多

很多人在有了一些社会经历,看到一些现象后,常常有这样的不解:

“为什么能力不如自己的人,却过的比自己好?”

其实很简单,因为对“能力”的定义有问题。

曾经有个同学拿着自己的毕业作品问我:“我这样的作品,找工作的话能拿多少工资呢?”

这其实就是典型的学生思维。同样的作品,不同的人拿去找工作,结果可能会有很大差异,因为这里面的影响因素太多了。

我举个现实中的例子。

每个人心中都有一套自己的“能力价值评判体系”。你所看重的能力,跟别人所看重的能力,未必是一回事。

所谓“能力不如自己”,不过是自己所认为的。而别人的能力可能在你看不到的地方。

“不要被专业视角所局限"

专业人士常常也会被自己的“专业视角”所局限。

一些专业剪辑师,看到别人的高赞视频,可能会吐槽:

剪辑手法拙劣,镜头都拿不稳,焦点都对不准,这样的东西也有人看?果然观众审美都不行啊。

但其实,技术是不是很专业,跟观众是否喜欢你的视频,哪里有必然的联系呢。

观众看到一个非常专业的视频,可能也就感叹一下,哇,好像很专业,然后划走,继续刷美女视频。

这里面的因素很多,从观众的角度看,他更在意的往往是你的内容他是否感兴趣。从流量推荐的角度来看,这跟平台的算法机制、你的封面标题是否吸引人等等有关。

甚至可能没什么原因,就是跟运气有关。

所以很正常,世界本来就是复杂多维的。

认识到世界的多元,很多问题就好理解了。

"日常中的思维陷阱"

我们身边有很多这样单一线性的思维问题:

比如“幸存者偏差”,就是一个很典型的例子。

我们只看到表面浮现出来的现象,却看不到到它背后深层次的原因。

再比如“知识的诅咒”,就是我们一旦知道了某种知识,就无法想象不知道它的样子。

一个专业能力很强的人,未必能成为一个好的老师。

一方面他未必有好的表达能力,另一方面,他未必能站在学生的角度去思考,

他认为很好理解的东西,在别人眼里可能看的云里雾里。

我们讲“初生牛犊不怕虎”,一个刚入行的人,因为没有形成思维定势,反而有可能想出一些老手从未想过的思路。

也许你听过这样一句话:

我们都曾嘲笑坐井观天、盲人摸象这样的故事。

只不过是因为自己身在局外。

当自己身在局中时,我们却很可能陷入“无知而不自知”。