设计师的 Role Play 成长法

郑州/平面设计师/131天前/1068浏览

版权

设计师的 Role Play 成长法

正式开一个文章系列,考虑到这么多年,我从地产到4a,从乙方到大厂,积攒了不少知识点,想要根据设计师职业化的提高这一主题来写一些经验之谈。不是烂大街的设计技巧一类,所以频率不会那么高。

第一剂

开始的第一篇文章写什么其实我早就酝酿好,就是如何利用Role Play 的方法提高设计师的情绪管理能力,从而提升职场能力和思维能力。写的有点多,大家见谅,嫌啰嗦的可以直接看一二三章。

首先我们需要了解一个词:Role Play。这个词我们平时很少用到,但不少人应该都听说过,因为 RPG 游戏里的 RP 就是它的缩写:角色扮演。如果不怎么玩游戏,近些年很火的狼人杀和剧本杀,本质上也是一种角色扮演游戏。所以这个行为大家不是那么陌生,我们今天要讲的内容,就和它有关。

前言,情绪管理为什么重要?做到情绪管理需要什么?

在我多个从业经历中,前司的新人培训让我印象深刻:当别的公司新人培训都在讲公司的年报多么好看、不断画饼时,他们却在培训职场经验和方法,其中第一个知识点就是情绪管理。

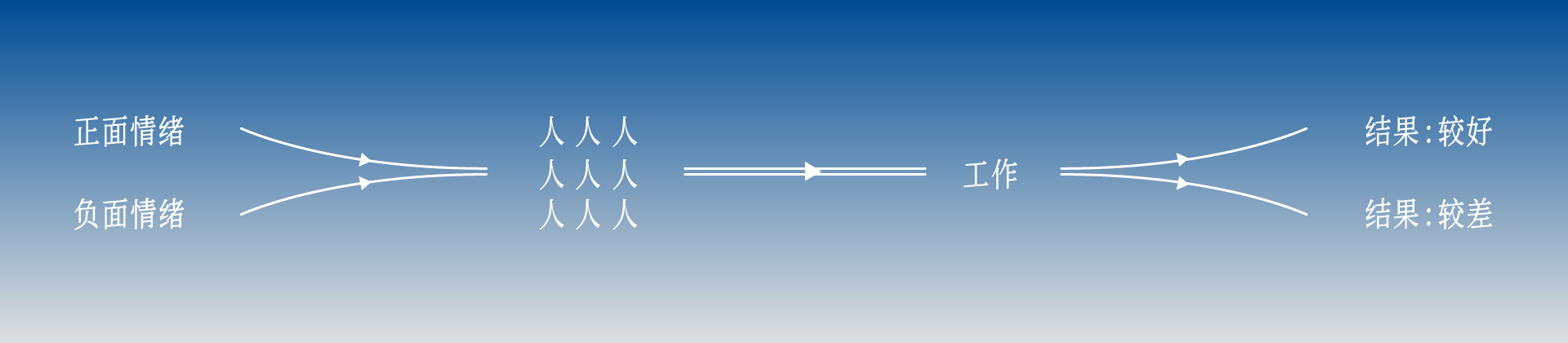

为什么需要管理情绪?因为长期处于负面情绪中,你的工作将会事倍功半。相信大家都有类似的经历:出门前特别急,就容易丢三落四;工作中也是一样,负面情绪一上来就会导致反应力下降,之前能想到的想不到,能回话的时候回不好。做事带情绪,思维不是往矮化的方向就是走极端。比如我烦这个人,跟他一起干的项目我就挖坑、摆烂;我觉得这个任务不合理,要我硬做,就开始蒙着眼瞎做。结果如何,相信大家都深有体会。之前我有个同事问我,如何做到设计上掌握更多技巧,我想了想,在这个时代,获取知识的渠道很多,但想要真的学到并应用在实际中,恐怕就需要情绪管理,用兼容并蓄的心态去工作。

情绪管理听起来很简单,就是在职场或生活中保持良好心态,少生气少抱怨,用正能量的心态完成工作任务。有句话说性格决定命运,实际在职场中,关键场合能做好情绪管理就已经足够,上升不到性格的程度。可惜的是职场中没有几个人能做到情绪稳定,吵架甚至动手都是家常便饭。而大部分设计师都不具备强大的情商,处理这些负面情绪的时候没有方式方法,喜欢强行压制情绪或者胡乱发泄,这也直接造成了广告公司成了吐槽重灾区,诞生了李诞、东东枪等以吐槽出名的网红。

那就要问了,强压型或者发泄型的管理情绪的方法对不对?适合不适合每个人?答案当然是否定的,谁不想愉快工作?

做到情绪管理需要什么?听起来简单,实践是有难度的,所以我们就要利用一些方式方法去做补充,比如说上文提到的角色扮演,把它作为情绪管理和工作之间的桥梁。当你感觉情绪无法控制,思维赶紧带入到一个第三方角色,再次调节工作中的情绪,或者带动别人的情绪,你就会发现比强行管理情绪容易的多。

因为角色扮演首先改变的就是你思考的目的。角色不同,你想要达到的目的肯定是不同的。而不管做哪件事,只要你的目的和这件事的目的相冲突,你的情绪能好么?肯定好不了。所以说找到合适的角色、合适的工具去管理情绪,才是普通人在职场成长的重要方法。

实例分析

一,Role Play 完善 RAPID决策模型

讲情绪管理,第一个想到的就是前司的决策模型:RAPID。由于前司 boss 曾经在贝恩工作,所以把贝恩发明的团队决策工具推广给了我们使用,效果不错。这个决策模型最早使用在软件和IT行业,为了打破传统瀑布式(就是所谓的一层层汇报)的工作流程,能够更方便地应用在小规模企业或者多任务线并存变化极快的敏捷性企业中。

RAPID 把所有项目成员分为了五种角色:

1.需求人 Recommend

2.执行 Perform

3.意见反馈 Input

4.专家 Agree

5.决策者 Decide

项目中除决策者以外每个角色的人可以是复数,也可以是单人,但必须保证每个角色都存在,因为他们各自承担了具体的任务。

在RAPID 中和设计师强相关的是执行这个角色。在前司,我很喜欢这个模型是因为只要用这个模型,就解决了设计师都会遇到的痛点:执行在链条中太过末端,做得好坏没人知道,我们接下来详解。

RAPID 简单来讲是这么操作的:项目经理或需求人发起项目后,项目启动的 ppt 的开头除了介绍项目本身,还要把项目所有 RAPID 的成员都罗列上去,方便管理层去判断项目分配的人和资源是否合理。这个就是上文说到的好处:经常设计师作为执行末端是很难在领导前露脸的,但你在前期项目启动时就写在了项目组成员里,明示了设计师在项目中的位置,像是茶颜悦色会把设计师和文案写在包装上一样,做得好功劳有你一份,责任嘛,反正用不用这个模型设计都要背锅。

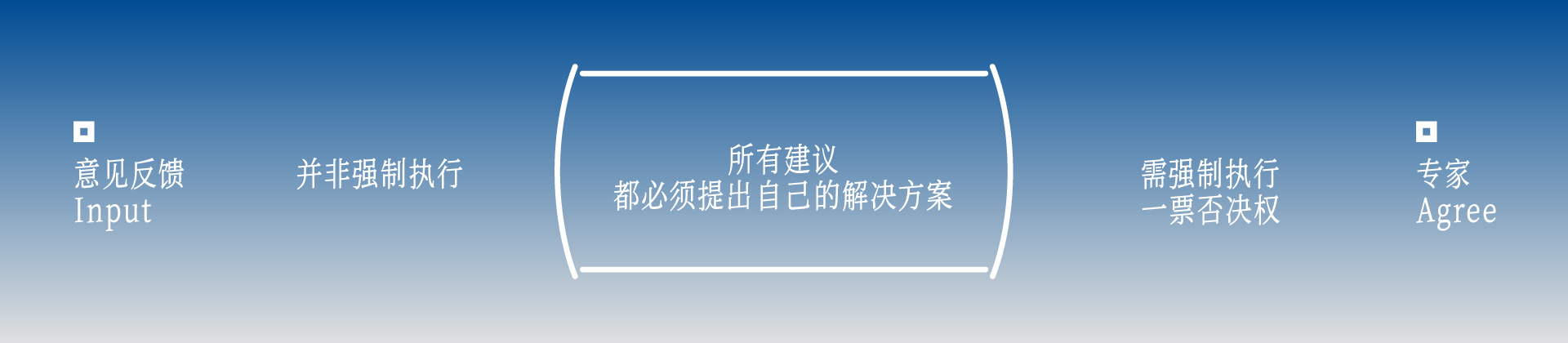

再讨论两个中间角色。先说意见反馈,顾名思义就是给项目提供意见的人。这个角色设定中特殊的一点是:给到反对意见时就必须给到自己的建议,但这个意见不是强制要执行的。甚至还可以设定如果某个人几次都反对却没有自己的建议就不能担任这个角色,直接解决了工作中一些站着说话不腰疼的人,真的大功一件。

专家给反馈的义务和意见反馈一样,但也有个特殊的角色设定,就是一票否决权。顾名思义,专家是指在这个项目里某人属于关键领域的专家,对于项目的意见有重大决策作用,是决策者在决策前的重要参考,所以他一旦认为项目出现了问题,要么必须解决,要么就要给更高层的人决策。这两个角色最大的区别在于话语权:意见反馈的意见只是意见,专家角色的意见却要强制参考,且有一票否决权。所以意见反馈经常由低等级的成员组成,专家由中高层组成,且意见反馈的人数一般多于专家,专家只为关键点服务。

讲到这里大家就大致能理解这个模型的好处了:当工作中启动了一个新项目,首先要设定好都是哪些成员对应在这五个角色中,设计师哪怕是执行角色,也自然出现在了成员列表中,解决了不能露脸的问题。其次,大家如果都能按照角色给到的分工来,所有项目的会议也都能做到不越俎代庖、各司其职,就能极大减少情绪大于理智的情况,对推动项目更有利。第三,项目成员虽然有自己的角色,但在不同的项目中,成员对应的角色是可以调整的,例如执行、需求人、专家和决策者这四个角色的成员变化就很大,保证了一定的流动性。

所以你发现没,不是工作不好做,也不是大家性格或者情绪不好,而是在工作过程中大家没有各司其职,扮演不好自己的角色还老插手别人的角色。不管是乱发脾气还是狗仗人势,我们把这种情绪控制不好的人都放在RAPID的决策模型中去严格执行,项目推进就不是难事。

可惜在实践中,最大的难关就是要让公司管理层认可这个模型,并严格依此执行。模型中的小细节也需要在实践中打磨才能更好用,例如:RAPID 还需要约束公司管理层担任专家的人数,仅在关键点设定专家把关,从而避免决策成本过高,一关一关的过;让跨部门的人或者外部顾问充当意见反馈角色也是个方法,可以增加项目征求意见的合理性和公开性,又不过度增加权力。

所以用RAPID 完善工作中的角色管理,可以提高情绪管理能力,从而更好的完成工作。

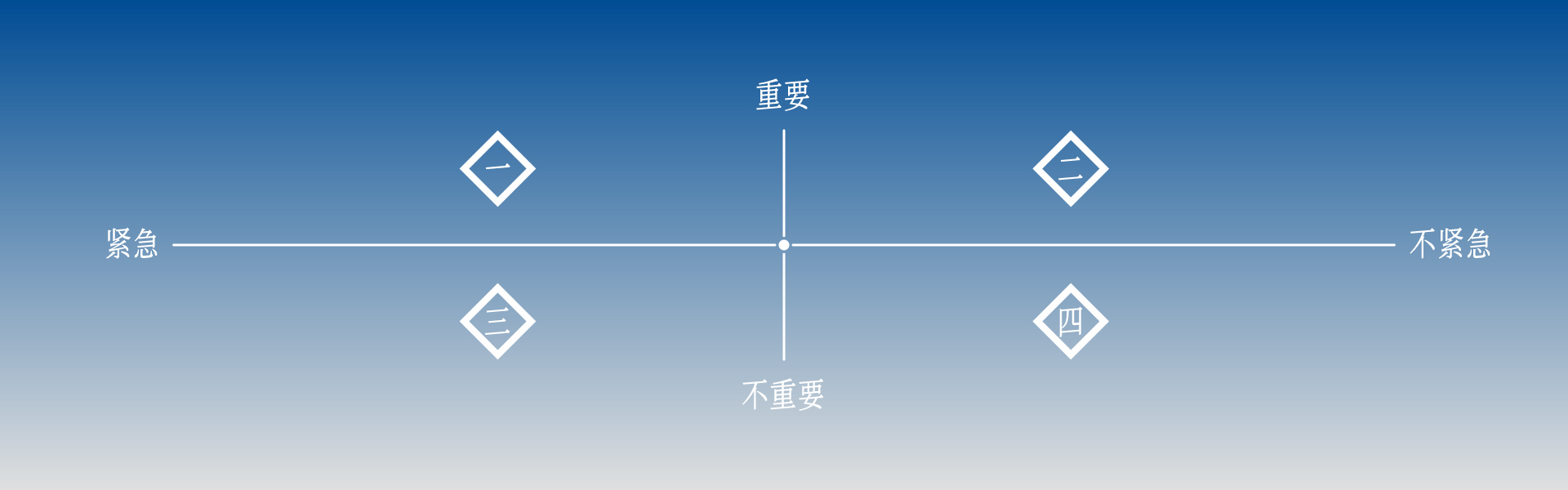

二,Role Play 完善四象限法则( FourQuadrants for Time Management )

很长一段时间,我曾使用四象限法则来管理自己的工作项,就是紧急不紧急、重要不重要的那个时间管理模型。那时我早上到公司第一件事就是把当天的工作分别放在四个象限中,汇报给领导。这样做看似按部就班地完成了各项任务,我却发现这个模型有个很大的问题:对于执行者,重要不重要无所谓;对于管理层来说,紧急不紧急无所谓。

咱们还是代入设计师去看这个模型。设计师不管是甲方还是乙方,做设计时,有多少项目做好了会归功于你?不多吧,因为大部分设计师都不是汇报的角色。但项目来了你做不做?要做吧,因为设计本就是执行的活。所以对于执行方来说重要不重要是管理层的事,紧急不紧急才是自己每天都要面对的事。对管理层来说正好相反,他们只对结果好坏负责,时间无所谓,只要是在规定时间内拿出结果就行,反正不执行,紧急不紧急就和他无关。

那好,如果这么去想,四象限法则这个模型不但不能帮我们梳理工作,反而会成为pua我们的把柄,因为这东西没用且恶心。想象下你写好后发给你的领导,领导看到你一天的工作量多了或者少了,先说你一通,然后在某个工作延期时拿出表格吵你,把工具当刑具,这都不是我们想要的。

最烦心的是,设计师为了表示工作有在做管理,每天还都必须填它,特别是当你发现这个模型的缺点缺还要执行时,那是既没方法也没脾气。

跟上文的问题一样,是这个思维模型有问题还是我们用错了?答案当然还是我们用错了。这里我提出以下几点一一探讨:

1.表格是针对你这个人本身,而非矮化为工作

2.重要不紧急是最重要的区域

3.四象限的大小不是固定的,也并非每个区域都要有内容

4.需要用长期思维去看这个模型而非每日工作计划

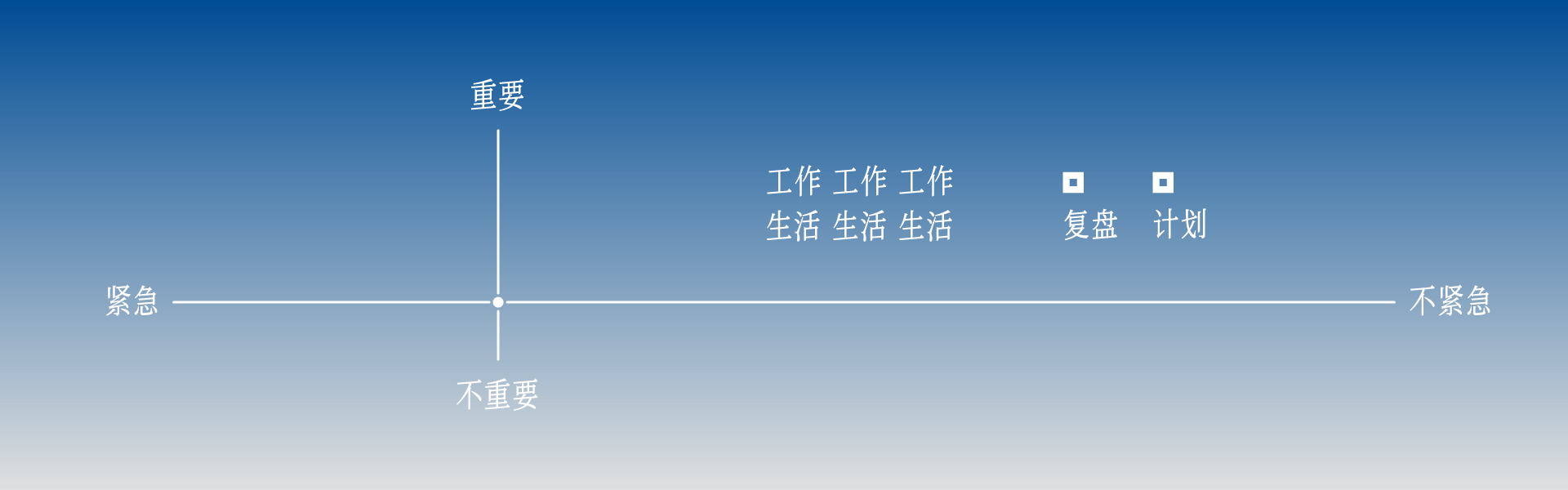

首先详解第一点:四象限法则作为时间管理工具,针对的是使用者本人。我们工作中用它较多是因为大部分人在生活中并没有那么井井有条的规划,工作中却是需要的,所以在错误的用法下越用越不喜欢。所以第一个误区就是没有把四象限服务的角色搞对。工作需要时间管理,你的人生就不需要了?你每天工作几小时,剩下的时间你不规划了?很简单的逻辑对吧,你的人生不止是工作,哪怕细致到一天,你的人生也不只是工作。所以使用四象限法则的第一步,是要把每天所有需要完成的事情都放在这个表格中,比如说健身、学习、早起早睡,甚至恋爱,而不只是工作项。把这些内容都放进来,再看看四象限这个表格,才能看明白自己一天真的是忙碌还是清闲,有意义还是没意义。

第二点,重要不紧急才是最重要的区域,很好理解对吧。不急不忙地完成一件大事,听起来就对自己受益良多,所以第二象限是黄金的成长象限。但你说第一个象限做不做,肯定要做,因为它重要,而且还要先做,因为他既重要又紧急,你必须要先完成它才有精力规划第二象限,所以第一象限又称为救火象限。第三第四象限有个共同点,就是不重要,从成长角度来看,这些计划内容没有鸟用。所以知道了吧,四个象限最重要的实际上只有一个,是要你去重点关注并主动规划的。

第三点,联系上面前二点就行了。你的时间、你的人生,在明白了第二象限对它们影响最大的情况下,就要减少你其他象限的事情了,而且还要利用第二象限去减少其他象限的事。举个例子:你是个管理层,每天都要开很多的会,会前不需要你制作ppt,但需要你在会上精神饱满发表意见做决策,那么你就应该把充足睡眠这类事放在重要不紧急的表格上。如果你完成了充足睡眠,你会发现,明明之前很多会议对你来说都属于重要且紧急,花费你大量精力去参会,但在充足睡眠之后,不少会议会慢慢从重要且紧急变为了重要不紧急,因为你精力充沛了,大量的会议对你来说没有压力了,可以更从容的参会。所以在知道哪个象限更重要之后,你要做的事就清晰了:多去做重要的事,把紧急的事变为不紧急,让四象限的大小产生变化,想办法把其他事项转换为重要不紧急的事。

第四点,当把前三点都搞明白后,你会发现把这个思维模型矮化为工作计划表真是可笑,多好的时间管理模型,就应该应用在自己的人生规划中:不是以天为单位,而是用周或者年月为单位去制表,看一下自己较上一个阶段有没有进步,重要不紧急的事情有没有占大部分,如果没有,就要重新规划去改善自己的人生,朝有益的方向进发。

明白了这四点,我再也没担心过四象限变成束缚工作的枷锁,不用为每天填它烦心。但对于不懂正确用法的人来说,市面上的思维模型都一样,太过简单又没用。那是因为你没有搞清楚它是什么角色为什么服务的,所以你才会排斥它,才会觉得它没用,觉得执行就行了想那么多干嘛,觉得动脑没有动手来的轻松。猛一听是没错,但这么多经典的思维模型是经过千锤百炼验证的,向懂得人求教,用正确的方法使用它,用正面的情绪去看待这些思维模型,也许就真的能辅助到你的人生。

所以完善四象限法则的角色定位,可以提高情绪管理能力,从而更好的完成人生计划。

三,Role Play 完善费曼学习法( Feynman Technique )

成,最后要挑战一个经典的学习法,胆子肥了点。费曼学习法顾名思义就是诺贝尔物理奖获得者理查德·费曼 Richard Feynman 发明的一种学习法,可以用以下四步去执行:

1.底层逻辑Concept

2.复盘 Review

3.总结Simplify

4.教授Teach

说实话这是个很好的学习法,我也利用它学习难度较大的知识,当然也根据具体实践做了一些调整,把第一点的概念Concept 改成了底层逻辑,简化 Simplify 我改成了总结,让它更适配于实际的设计工作。

费曼学习法简单来说就是,当你学习一个知识,先找出它的最基础的概念,就是能让小孩子都能理解的概念,讲解它,然后发现其中自己讲不明白或者回答不了的问题,反过来再学习,最终重新组织语言,把掌握的知识转变成所有人都能学会的内容。

但这个原版有点极端,因为我们实际的应用场景还是在日常工作中,现实生活中很多词都是舶来品,也可能是纯表意的词语,为了做到更精确,我认为不一定非要做到提取到概念的程度,也不一定非要孩子都能理解,为了提高效率,谁使用谁明白就行。所以我把概念理解成底层逻辑,可以是一个简单的词也可以是复杂的一句话,表达清楚即可。而简化这步也是,很多事情难道真的需要简化到非常精简的地步么,我认为不然,比如说把知识拆分成认知和实践两个部分,认知部分自己熟悉但允许他人浅解,实践部分可以再精简到每个人都能操作,才更符合设计工作。包括教学阶段,想做到每个人都能学会是没错,但每个人的理解能力不同,而且你觉得值得认真学的东西,对其他人来说可能就是鸡肋,对问题的重视程度不一样。所以真正使用时还是要考虑到具体落地,调整成自己的东西。

说了这么多,其实工作中我使用费曼学习法的次数是比较少的,因为我认为大部分知识在设计工作中浅尝辄止即可,遇到的难题能有多少?重要的是实践。

说回我第一次实践这个学习法,是领导给我的一个大难题让我做解题分享,而正是因为这次实践,让我发现了这个学习法对普通人实践来说还是不够,缺点啥。

缺点啥?缺情绪管理,缺角色扮演。

当时的情况是这样:我要在部门内分享一个解题方法:配色是否有科学的方法(为以后的文章开个坑)。这问题初听是真刁难人,所以在接到题目的时候我是非常抵触的,甚至有点自暴自弃想要随便找个方法论乱讲一通得了,也因此发现了这个学习法的第一个问题,就是一旦问题比较困难,负面情绪会比解题思路来得快,人之本性。接着在写方案的时,专业术语遇到的太多,我也曾经考虑是否需要根据原版继续执行下去。树挪死人挪活,结果就跟上文一样,根据不同的问题和目标我对这个学习法进行了及时的调整。最后还遇到了一个问题,在部门分享前我对几个人私底下先进行了分享,本意是作为练习,结果发现他们在分享时提出的问题真是五花八门,特别是一些等级不够的设计,提出的问题基础到让我直冒火,越讲问题越多跑题也越多,所以如何应对解题时产生的新问题又是个问题。

话说回来,这么经典的学习方法当然没错,具体实践时的问题又必须要解决。因为负面情绪阻碍了我几次,所以解题思路又回到了角色扮演上。如何让情绪回到正常,让解题思路更顺,我找到的一个方法是生造一个角色去代入,那就是高三班主任。

你回想下,高三班主任有什么特点?背负升学压力,不能随意刺激学生的情绪,还要耐着性子为他们一一解题对吧,这就对了,这就是我需要的角色。

所以我重新投入费曼学习法的实践时,会短暂的把自己代入到高三班主任角色中,完成这个角色该完成的任务。有点像前文提到的RAPID,只不过把多人的角色扮演改为了针对我个人的角色扮演,就像游戏一样。实际代入之后我发现,效率和解题的方法确实不一样了,因为不同角色自带的目的和手段是不一样的,当然我相信也有高三的怀旧情怀作祟,或者游戏的心态作祟,解题的心情也变好了一些。所以首先解决的就是对问题的抵触心态:在重新评估之后,我认为之前的解题思路是有问题的,就像是一个老师发现了课本上标准答案是错误的,想要改掉它就是顺理成章的,因为对于高三老师来说,在高考前都不算晚。特别是我发现真正科学的解题思路居然就藏在我每天都在用的软件里,就更加坚定了情绪能左右工作效率的想法。

接着就是解决不停产生的问题,这里继续代入高三老师:有问题是很正常的,先把心态平一平,因为他们都是你的学生一个都不能少,知识储备不够是很正常的,问题匪夷所思也是很正常的。细看那些问题,有的问题和升学有关,有的无关,所以不是每个问题我都需要去解题。接着第一件要做的事就是判断问题和目的是否有关,纯结果论。重新整理思路后,我开始只解重要的问题,因为这样你得出的结果才能串起来为目的服务。巧的是,只要是和目的相关,解决一个问题后剩下的问题甚至也自动解决了一部分,效率提高了,解题也会越来越快。逐个解决他人问题的成果就是写出的文字也更加普世,反过来看之前写的东西确实有不少自己才能懂的东西。最后整理完方案去分享时,得到的反馈也是正面居多,可见不是经典的方法论有问题,是实践中需要一些环节的补充,例如找到合适的角色去代入。

所以补充费曼学习法的角色扮演,可以提高情绪管理能力,从而更好的学习知识。

后语,如何找到合适的角色?

说了这么多,其实就想告诉大家,情绪的好坏会直接影响你的工作乃至人生的质量,为了管理情绪,我推荐给大家的方法就是找到合适的角色去代入思考,配合经典的思考模型,才能真正做到情绪管理,而非压制或发泄。

这里面还有个问题要避免,就是角色的对立。日常争吵中,我们经常听到一句话:你就不能换位思考、站在我的角度想想么。猛一听这句话是有道理的,毕竟两者对立肯定是损害了一方的利益,为了化解冲突肯定要先找到被损害的利益点。但反过来想,如果是对立的,又怎么可能真正代入对方的角色,就算代入也是假装的,无法设身处地去思考。所以在实际应用中,要想找到更适合的角色,首先要做到的一点就是不要找对立面的角色代入。例如上文提到的费曼学习法,当你学这个知识时,需求人不是自己,你就千万不要代入他的角色去思考,因为完全代入他的角色,你就一定会根据他的目的偏颇的去学习知识,最终得到的结果很可能是以偏概全的。所以高三班主任这种第三方角色就比较适合,不带有倾向,用这种角色去代入就更容易得到更全面的结果。

还有就是说回到设计师,上文提到的各种角色,是否我们在工作中就应该经常性的去代入?我个人认为频率不能太高,只在有具体需求的时候再去代入,日常工作中我们还是要保持设计师这个角色。虽然有人会说,要想工作做得好,就应该代入管理层这种更高视野的角色,但我觉得说的不对,应该是用设计师的角色代入更高的视野,这样才能利用自己最大的优势,得到最有利于自己的结果。你不是管理层,本身你俩之间就有工作上和目的上的矛盾,强行代入只会让结果看起来假大空;第三方角色在日常工作中也没那么适合,因为会离设计的目的较远,所以日常工作,我最推荐的还是设计师角色不变,变得仅仅是眼光和高度,这就是另外一个话题了。

以上就是我对Role Play 提高情绪管理能力、从而促进个人成长的一点小心得,并列举了三个实例去证明。现实中问题的种类更多,需要的思维模型也更多,如何解题,如何管理情绪,肯定有更好的方法,需要大家一起探索。

第一篇废话太多了,下一篇不是文章,因为这两年失业的设计师兄弟姐妹太多了,会给到一个帮助大家投简历的工具,敬请期待。

14

Report

声明

18

Share

相关推荐

in to comment

Add emoji

喜欢TA的作品吗?喜欢就快来夸夸TA吧!

You may like

相关收藏夹

Log in

14Log in and synchronize recommended records

18Log in and add to My Favorites

评论Log in and comment your thoughts

分享Share