韩俊雄:品类概念判别

深圳/设计爱好者/222天前/6浏览

版权

韩俊雄:品类概念判别

引子

本文信息背景请阅读冯卫东《升级定位》第7章“品牌三问之一:你是什么”中的“品类、抽象品类、伪品类”部分,即第59页至62页的内容。

本文引用了原书部分内容,其著作权归冯卫东先生所有,其余内容的著作权归本人所有,转载引用请注明出处,侵权必究。

本文的写作目的是

深化对品类概念判别的理解,增加实践的准确性

,内容分为五部分:

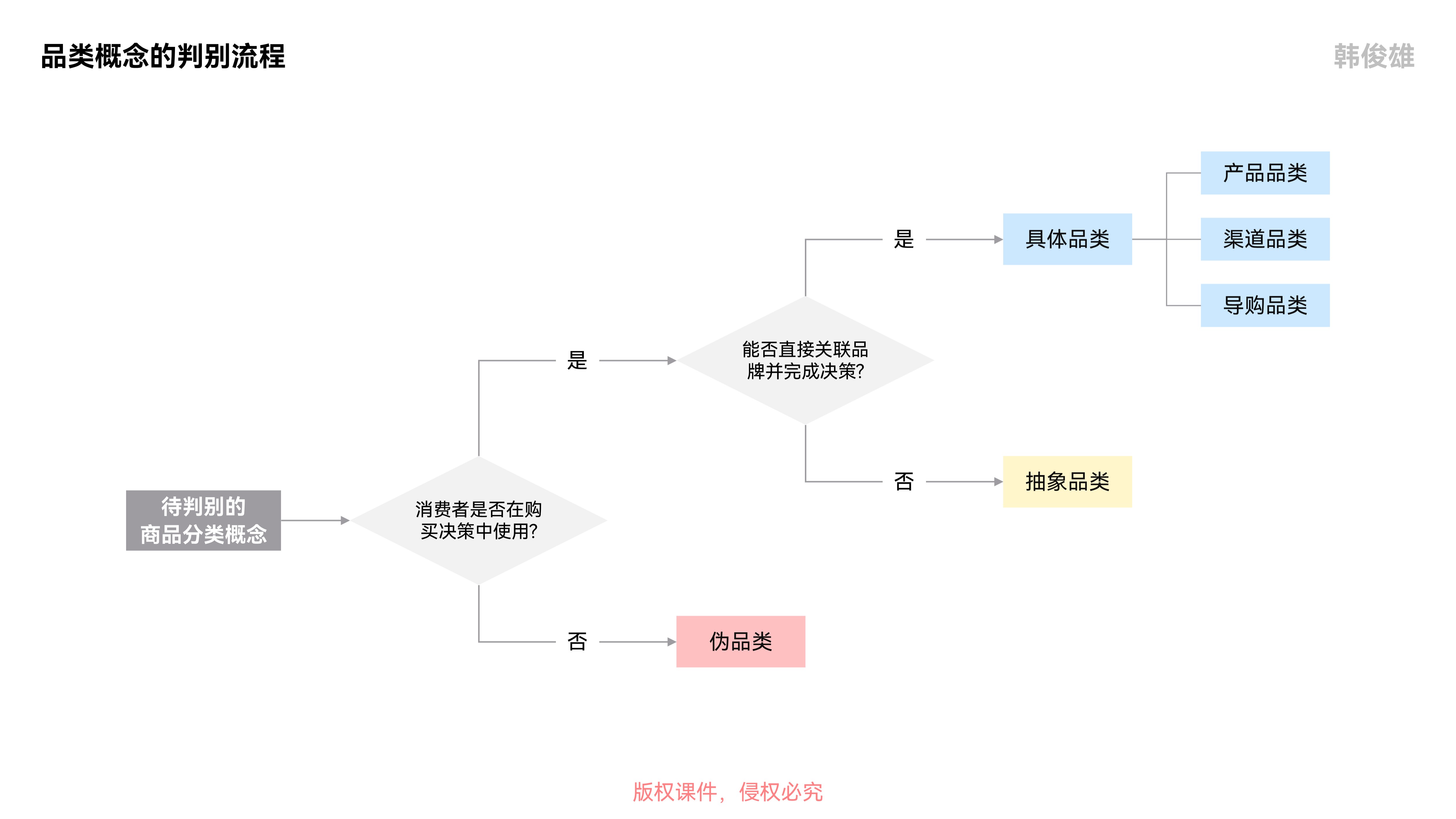

第一部分:品类概念的真伪判别——真品类/伪品类

重点是如何在生产者市场(B2B交易)中实践品类概念的真伪判别。

第二部分:具体品类的判别

重点是具体品类的定义在品牌定位、把握分类分化趋势、验证品类分化成熟度、开创新品类等方面的实践运用。

第三部分:抽象品类的判别

重点是“抽象品类”是什么以及如何判别,为什么需要“抽象品类”,或者说“抽象品类”的作用是什么。

第四部分:将抽象品类转化为具体品类

重点是这个转化,转化的是什么。

第五部分:总结,

品类概念的判别流程图

第一部分:品类概念的真伪判别——真品类/伪品类

【原文】

“除了品类和抽象品类,还有一些分类概念,比如白电、厨电等。

这些概念顾客在购买决策中根本不会涉及,只是业内人士或行业研究者才使用它们。

但有的企业不明就里就把它们当作品类和顾客沟通。比如,有品牌说自己是“白电专家”,也有品牌说自己是“厨电专家”,在这种使用方式中“白电”“厨电”就成了伪品类,也就是虚假品类。”

“

品类也是顾客对满足需求的手段的分类

,因此品牌明确品类归属才能有效对接顾客需求。”

【实战演化】

判断一个商品分类概念是真是伪,标准是“顾客在购买决策中是否会使用”。

这里就衍生出一个问题“顾客”是谁?

从原文可以看出,这里的“顾客”是指消费者市场中的个人消费者。品牌理论现在也主要服务于消费品,即“用自主品牌左右个人消费者选择的产品和服务”。

冯卫东先生将升级定位理论的适用边界主动约束到“消费品”这个核心有效区域,可能是作为理论创立者出于增加理论严谨性的考虑,这是无可厚非的。

但就实践需求而言,生产者市场(B2B交易)对降低信息费用的要求,同样重要与紧迫。

造成生产者市场(B2B交易)信息费用较高的原因可概括为以下五点:

1)专业性与技术壁垒:交易标的(如工业设备、核心技术)涉及复杂技术参数和行业知识,采购方需专业知识才能评估价值,形成天然信息差。

2)信息验证成本高:需投入大量资源进行尽职调查、第三方检测或长期合作验证,例如汽车零部件需多轮测试确认性能。

3)交易复杂度高:非标准化产品(如定制化原材料)难以通过线上信息描述全面展示,需线下实地考察或定制化沟通,增加了沟通成本。

4)风险传导性强:由于单笔交易金额大、履约周期长的交易特性,叠加信息不对称问题,易引发供应链断裂或高额违约风险。这种高风险性促使交易双方更倾向于隐藏关键信息以保护自身利益。

5)市场机制不完善:缺乏统一信息披露标准及第三方监督(如消费者评价体系),交易依赖行业内部规则或关系网络,透明度低。

总之,B2B交易的技术门槛、验证成本、非标属性、风险规模及制度缺陷共同推高了信息费用。

可是,辩证地看,这些限制性因素中也蕴含着巨大的潜力,毕竟,一样生意两样做,一些B2B生意确乎存在实践升级定位理论的条件和成功案例,一些生产者市场的企业家也确实有实践升级定位理论的热情。

在短时间内,品牌虽然尚未取代B2B交易中降低信息费用的手段,但就“品牌三问”改善沟通效率的威力而言,或许

可以增加B2B交易中销售线索的获取效率,扩大销售漏斗最前端的流量输入

。

所以,我谈一下

如何在生产者市场(B2B交易)中实践品类概念的真伪判别

。

实践时,如果仅以消费者市场的“顾客”定义判断所有品类概念的真伪,将消费者市场的逻辑强加于生产者市场,就可能对生产者市场中存在的有效分类概念做出误判。

比如,“品牌定位咨询”是真品类吗?“法兰”是真品类吗?“税务筹划”是真品类吗?如果以消费者市场的“顾客”视角看,这些概念都是伪品类,因为他们根本用不到。

为了避免这种误判,我们有必要

明确区分生产者市场(To B)与消费者市场(To C)的差异

。

首先,我们要明确两类市场中购买决策主体(顾客)的区别。

消费者市场中的顾客是“最终消费者”。

生产者市场中的顾客是“采购决策者”,如工程师、采购经理、企业主等

,他们会使用特定的行业概念作为选择依据,那么这些商品分类概念在生产者市场就是真品类。

使用“顾客在购买决策中是否会使用”的判别标准,将生产者市场中的“采购决策者”代入“顾客”,那么生产者市场中品类概念的真伪判别问题就迎刃而解了。

例如:

“品牌定位咨询”:在企业采购决策中为真品类,属To B市场的有效分类。

“法兰”:在工业采购中为真品类,但在消费者市场中不使用。实际采购中,法兰会进一步按技术规格(如连接方式、密封面形式)或应用场景(如化工、高压管道)细分,企业可以根据市场实际情况,尝试将品牌归属到“锻造法兰”、“高压法兰”等具体品类上,这里需要注意的是,

在生产者市场中也存在品类概念的不完全分化现象。

“税务筹划”:在企业服务采购决策中为真品类,而在个人消费者市场,其应用仍集中在高净值人群和特定消费场景(如购房、买车),普通消费者的主动筹划观念尚未普及。

其次,我们要明确两类市场中商品分类的目的和逻辑差异

品类分类的实质是降低交易成本,尤其是信息费用,通过特定概念提高供需匹配效率。

消费品市场的商品分类概念,服务于大众认知简化,需符合大众认知规律

(如“牛奶”分为全脂、低脂),

便于消费者快速决策

。

生产者市场的商品分类概念,服务于专业采购需求,分类可能依赖技术参数或行业规范

(如“3C认证电源”、“POE交换机”),

便于采购者准确决策

。

总之

,品类知识在生产者市场(B2B交易)中,依然有效,而且因为B2B交易的单笔规模一般都很大,所以运用“品牌三问”改善沟通效率,降低交易成本的投入产出比甚至比消费品更高。

不管是理论的有效性还是实践的投资回报率,都在我的职业实践中得到了验证,无论是以前在企业担任CMO时,还是现在做战略营销咨询时。

希望我的演化分析和实践经验,能增加你在B2B交易中实践升级定位理论的信心。

第二部分:具体品类的判别

【原文】

“品类就是顾客在购买决策中

所涉及的最后一级商品分类

,由该分类可以关联到品牌,并且在该分类上可以完成相应的购买选择。”

【实战演化】

1)“顾客在购买决策中所涉及的”——表明

这个分类概念是顾客能清晰理解其内涵的概念,能够回答“这个品类是什么?有什么特征”的问题。

2)“最后一级商品分类”——表明

这个分类概念是顾客认知中能够做出品牌选择的最为具体的商品分类概念,对应清晰的外延,能够回答“什么商品属于这个品类?”的问题。

3)“由该分类可以关联到品牌”——表明

这个概念层级是用于做出品牌购买决策的,具体的需求对应具体的供给,供需匹配的准确性和效率都最高。能够回答“哪些品牌商品属于这个品类?”的问题。

4)“并且在该分类上可以完成相应的购买选择。”——表明

这个分类概念本身包含顾客做出购买决策所需的具体判断标准,并且这个标准是顾客可感知的,即“特性”。能够回答“你选购这个品类的商品时的选择标准有哪些?”的问题。

鉴于以上演化分析在实践中的重要性,我有必要举例说明其具体的用法

“这个品类是什么?”

“什么商品属于这个品类?”

“哪些品牌商品属于这个品类?”

“你选购这个品类的商品时的选择标准有哪些?”

以上四个问句及其变形问句的答案,可以作为品牌定位、把握分类分化趋势、开创新品类的决策依据。

例如,

验证一个新品类是否成立时,你可以根据新品类是否具有与老品类不同的主要特性来判断。

因为,

品类分化的本质是消费者需求驱动下的特性升级或场景重构,只有当新品类拥有区别于原品类的核心特性时,才能在顾客心智中形成独立认知,产生认知隔离,进而成为有效分化的新品类。

例如:

简醇“无糖酸奶”通过与传统含糖酸奶的含糖(蔗糖)属性形成对立,既对接了原有消费者的健康升级需求,又吸引了原本不饮用含糖酸奶的新客群。

王老吉将凉茶从传统药饮重新定位为“防上火饮料”,重构了使用场景,对接了非传统药饮凉茶的顾客需求。

由此也可见,

品类特性既是消费者决策的“锚点”,也是品牌构建竞争壁垒的核心工具

。

第三部分:抽象品类的判别

【原文】

“然而有一些分类,顾客在购买决策中

确实会涉及,但不是最后一级分类

,顾客并不能基于该分类完成购买选择,而且该分类通常也关联不到品牌,这样的分类概念就是抽象品类。”

【实战演化】

这表明,

抽象品类是复合类别,也就是说这个类别的外延可进一步细分为多个子类。用集合来理解就是,这个类别对应的集合由多个子类或子集构成。

例如,茶包含绿茶、白茶、红茶、黑茶等。茶{绿茶,白茶,红茶,黑茶…}。

需要注意的是,

品类具有动态分化特性,也就是说,原有的具体品类随着品类分化,可能转化为抽象品类,即品类概念的内涵和外延发生变化。

当一个品类由具体品类变为抽象品类时,品牌要及时调整品类归属,以新的具体品类高效地对接需求。

例如,在消费者市场中,手机在功能机时代,“手机”是一个具体品类,就特指功能手机,当然那个时候消费者也不会使用“功能手机”这一品类概念。但当技术驱动手机品类分化出现智能手机时,“手机”就变成了一个抽象品类,包含“智能手机”和“功能手机”两个具体品类,智能手机对功能手机形成了压倒性的替代后,这时消费者不会单独说“智能手机”,多数情况下还是叫“手机”,因为消费者默认手机就是智能的,尤其是没使用过功能手机的新一代消费者,而且“手机”这个品类名比“智能手机”更简短,更利于沟通传播。随后品类继续分化,出现“折叠品手机”、“电竞手机”等具体品类,当然这个分化过程还在进行中,存在不完全分化的情况。

这样我们就讲清楚了

“抽象品类”是什么以及如何判别

的问题,接下来,我们来解答

为什么需要“抽象品类”

,或者说

“抽象品类”的作用是什么

的问题。

“抽象品类”的分类概念相较于具体品类的概念,抽象层级更高,虽然不能直接指导顾客完成购买决策,但

可以帮助顾客缩小关注和思考的范围,将一步到位的大的认知活动,拆解为分步进行的小认知活动,降低了顾客启动决策流程的初始成本。分步细化需求,分步筛选满足需求的对应商品分类,避免了直接面对海量具体品类的认知过载,相较而言,能够更快速和更高效地定位到具体品类。

顾客这种分步认知行为,也对应着营销中的分步转化思维,

“品牌三问”就是一个典型代表,能有效帮助消费者完成品类和品牌的分步选择,降低信息费用。

抽象品类是顾客进行需求筛选的中间过渡层。

这一点可以在我们日常的购买决策中体会到。

例1:我们去超市买东西,先找到了

生鲜

区,然后找到了

水果

区,随后找到了香蕉,这些香蕉又分为超市自由品牌的和有独立产品品牌的,我们是要买来送礼,所以在佳沃或都乐两个品牌中选择了佳沃。

例2:我们和客户开完会该吃午饭了,就去了附近的一个商场,因为是商务宴请,就不会去负一负二层吃

快餐小吃

,而是去了四层吃

正餐

,又因为客户是远道而来,我们决定带客户尝尝广东菜,最后在粤海荟和客语之间选择了粤海荟。

第四部分:将抽象品类转化为具体品类

【原文】

“

抽象品类加上表示销售场所的字眼往往可以转化为具体品类

,比如电器可以转化成电器店、水果可以转化成水果店,它们分别又可以关联到苏宁、百果园等品牌,这样一来电器店、水果店就不再是抽象品类,而是

具体的渠道品类

。”

【实战演化】

抽象的产品品类概念加上表示销售场所的名词后缀,就转化为了具体的渠道品类概念,这时,这个概念不是指一类抽象的产品,而是指卖某个抽象类别商品的具体渠道。

这个转化,依然是

为了提高需求对接的准确性和效率,将产品维度的抽象概念转化为了地理维度的具体概念,它就有了清晰的内涵和外延,需求和供给之间建立了一一对应的映射关系,提高了供需匹配的准确性和效率。这是经营抽象品类的一个重要策略

。

比如,花+店=花店

第五部分:总结,品类概念的判别流程

(作者:韩俊雄;编辑:韩俊逸)

0

收藏

Share

相关推荐

in to comment

Add emoji

喜欢TA的作品吗?喜欢就快来夸夸TA吧!

You may like

相关收藏夹

Log in

推荐Log in and synchronize recommended records

收藏Log in and add to My Favorites

评论Log in and comment your thoughts

分享Share