杨秀和(著名书法家、海图书画苑顾问):孝道文化起源于始祖崇拜

先祖伏羲始画八卦,教人捕畜牧,以充庖厨。这是中国历史上第一个开始有姓的人,而且自伏羲氏开始"正姓氏,别婚姻"。

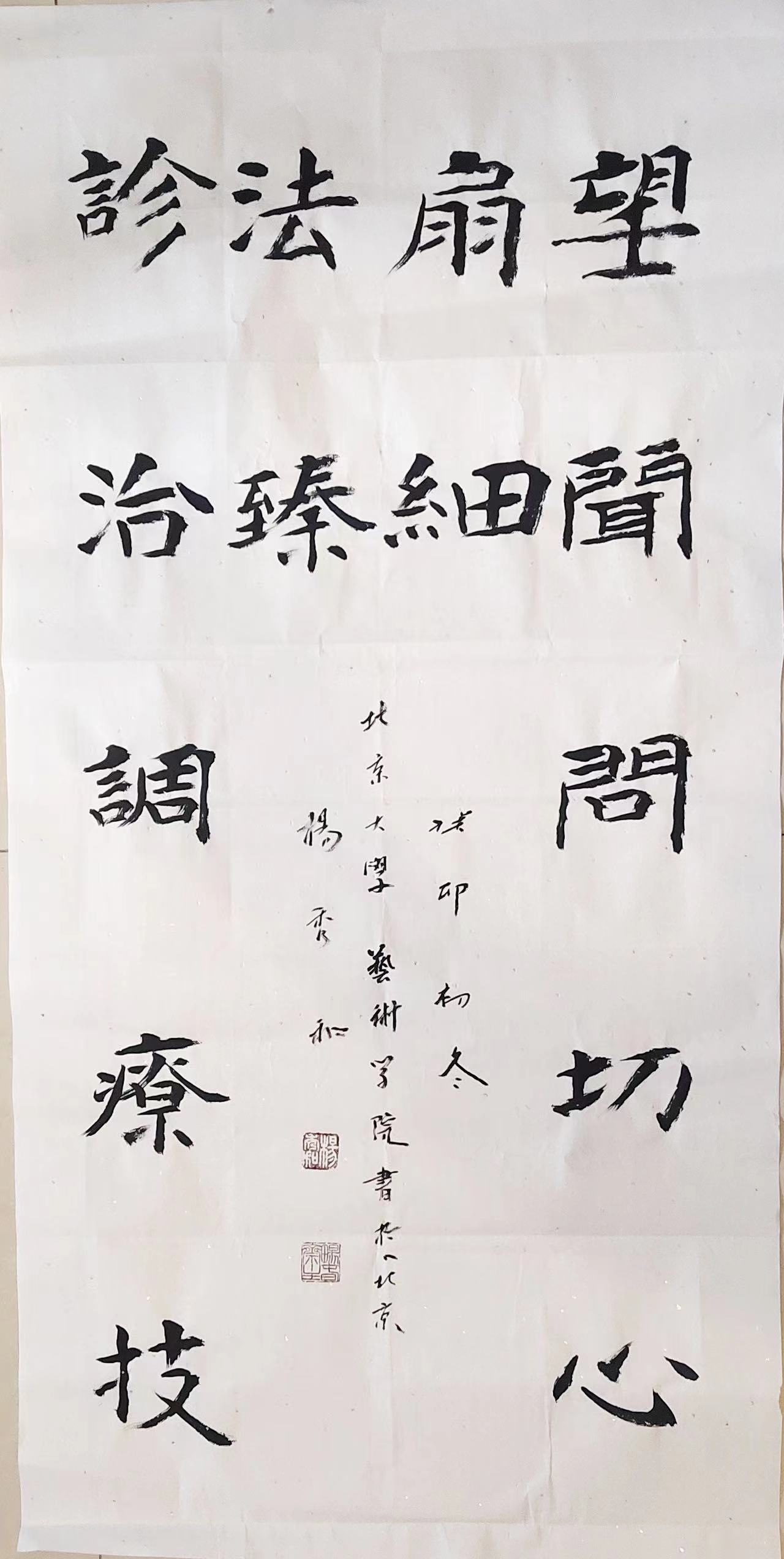

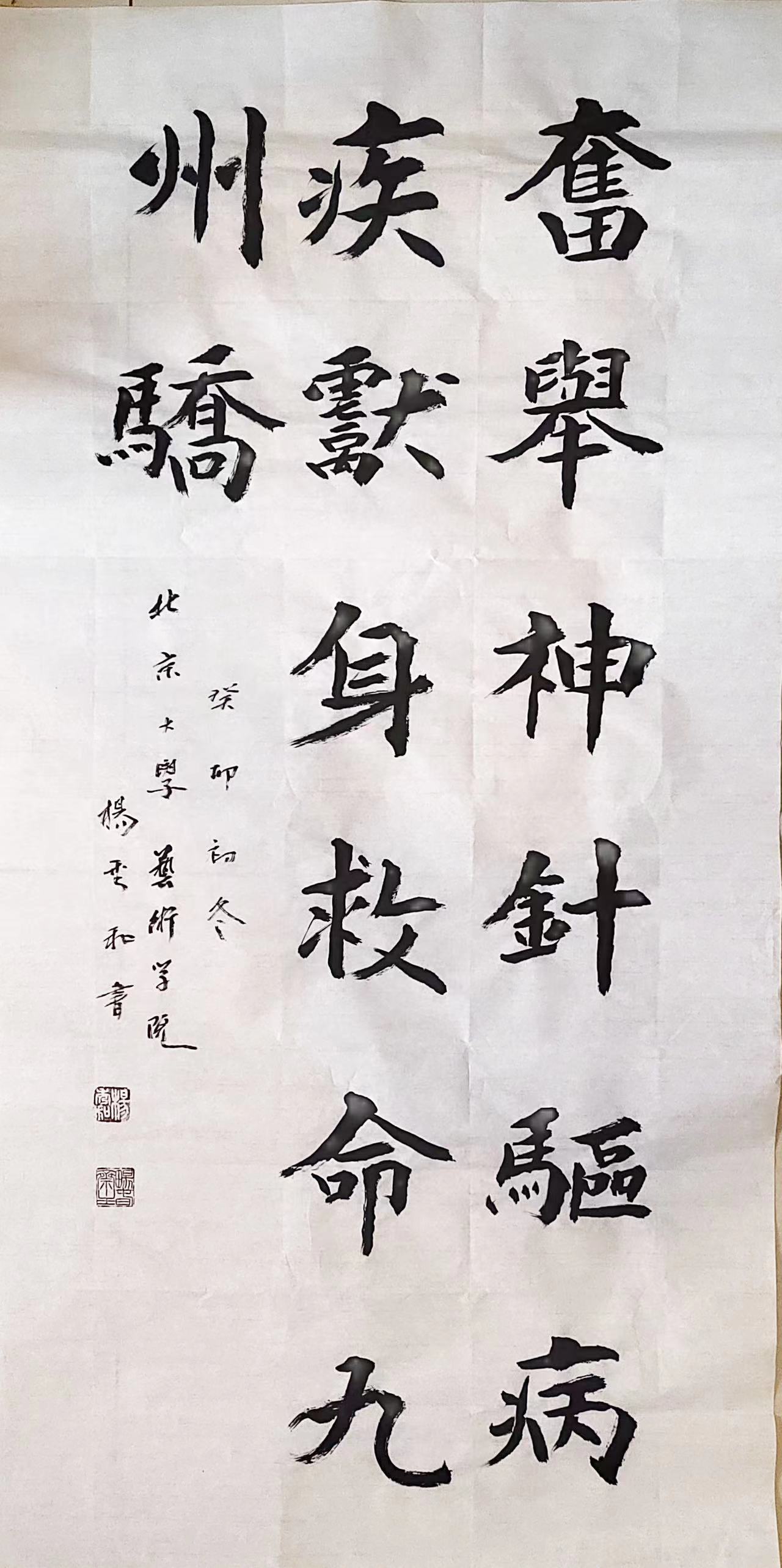

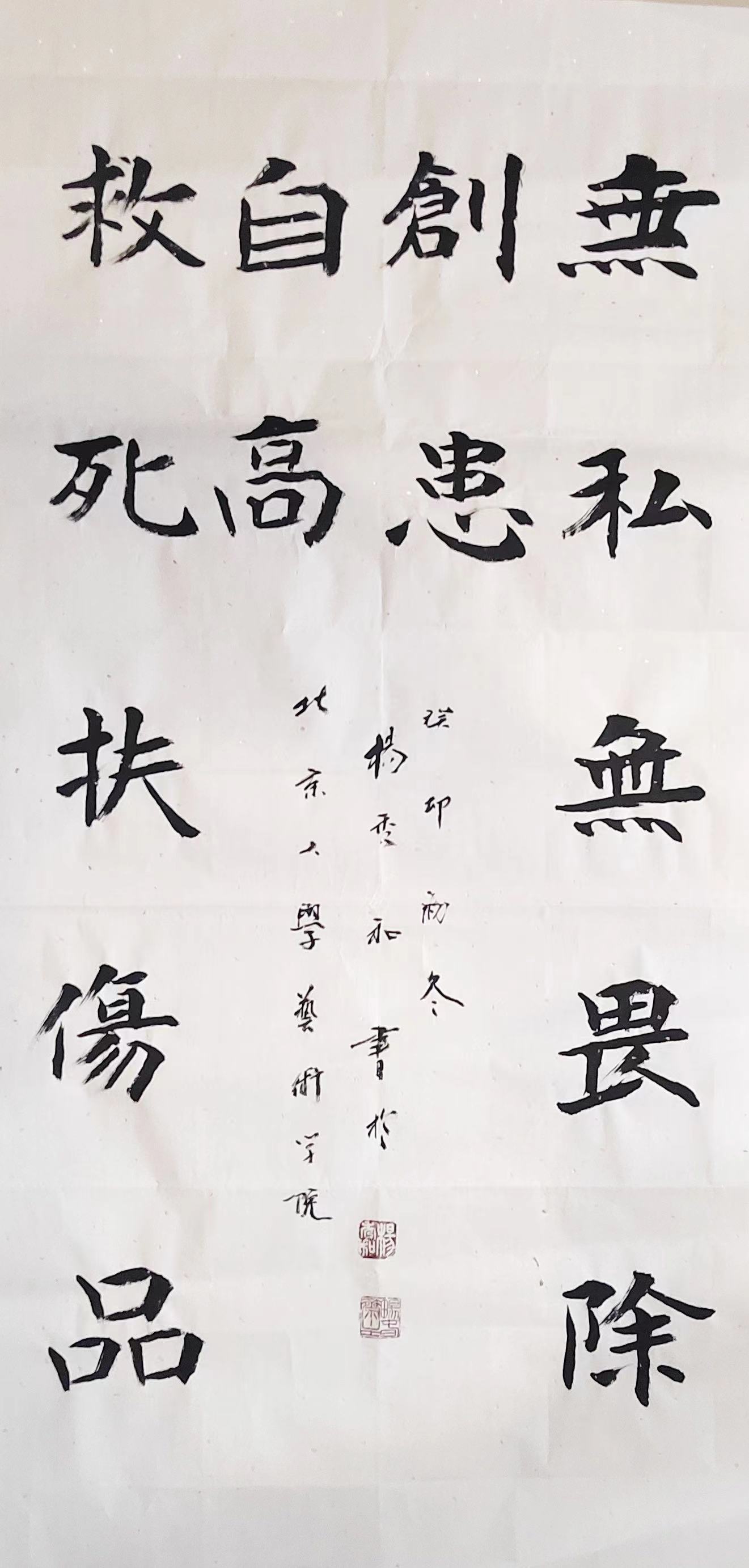

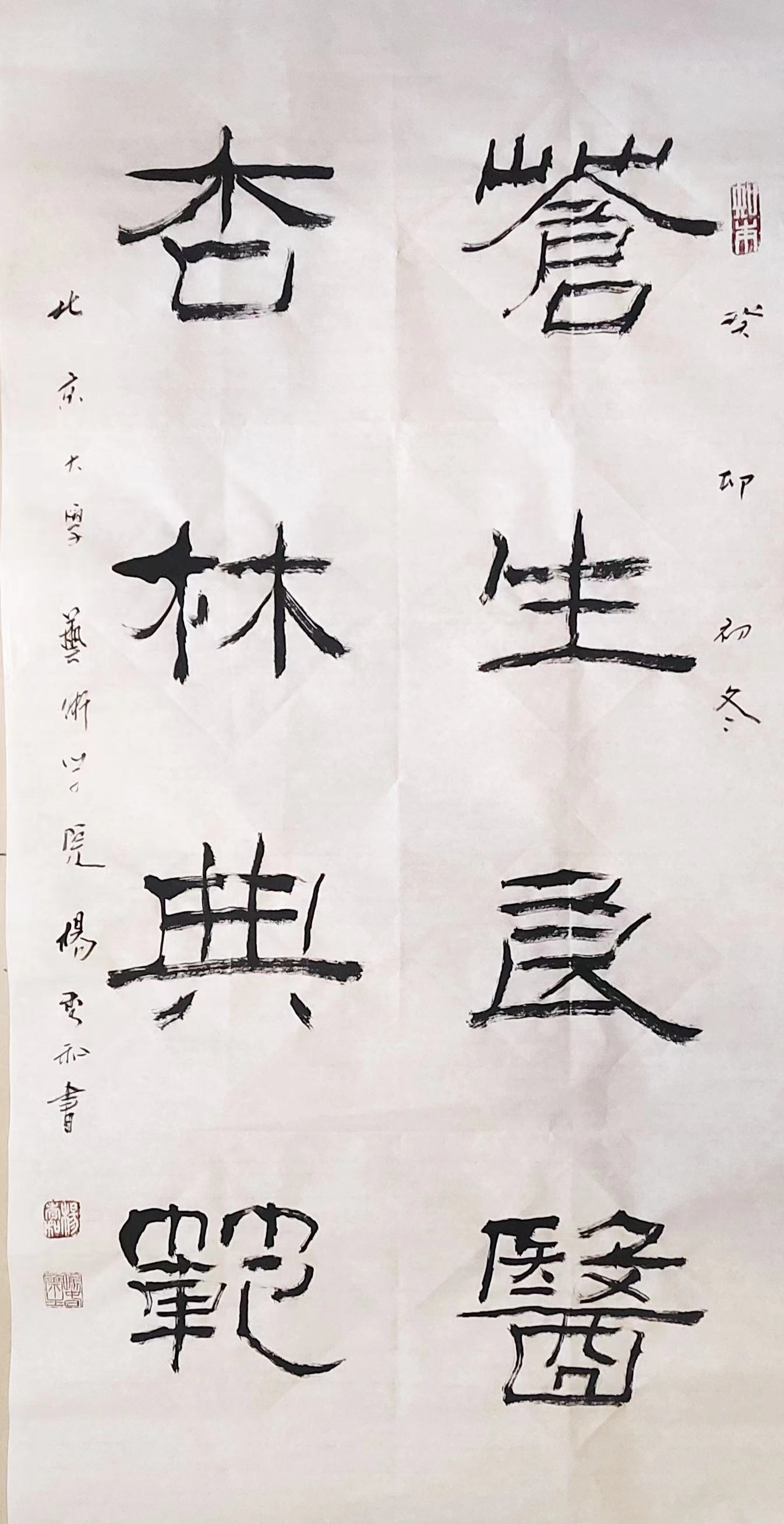

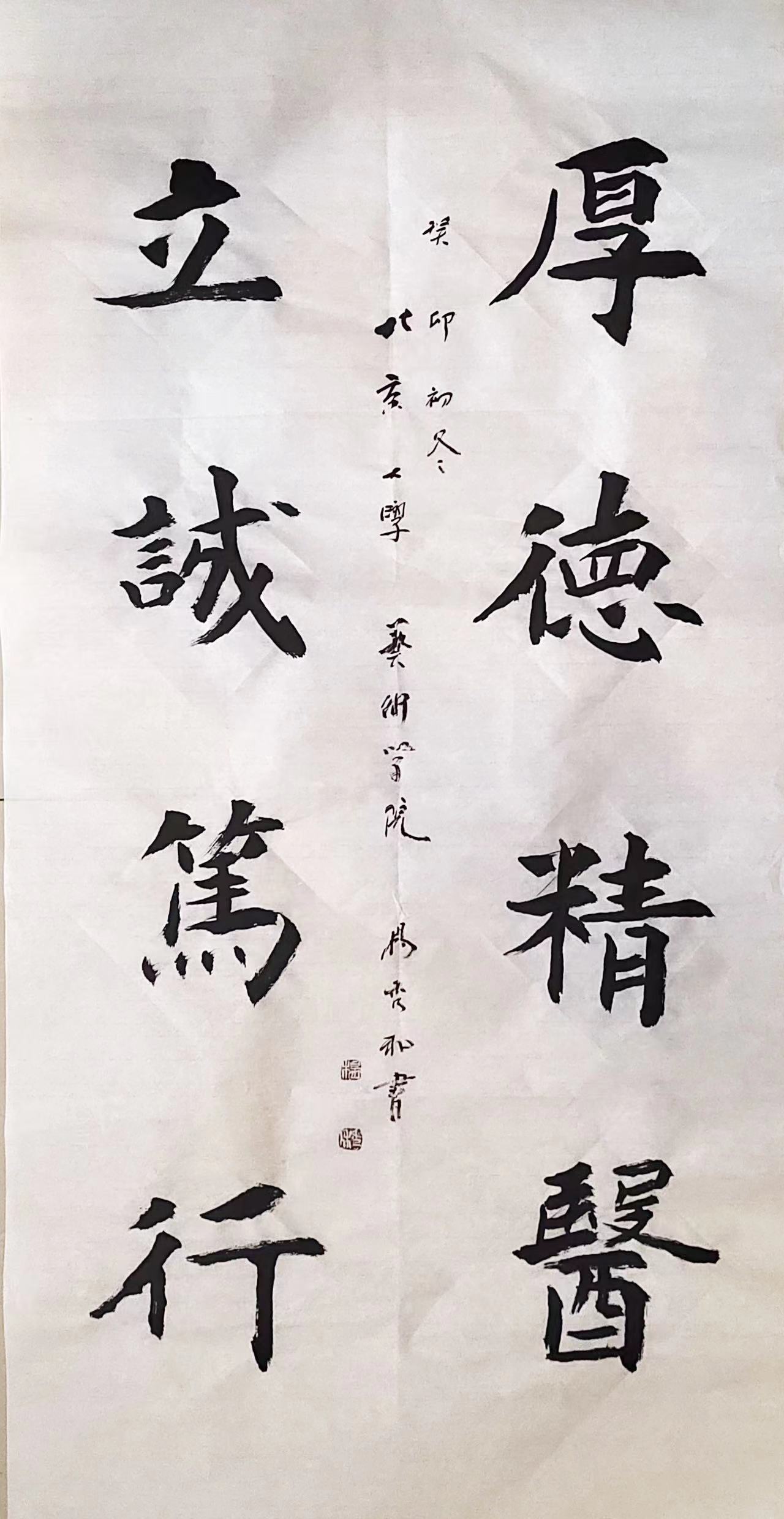

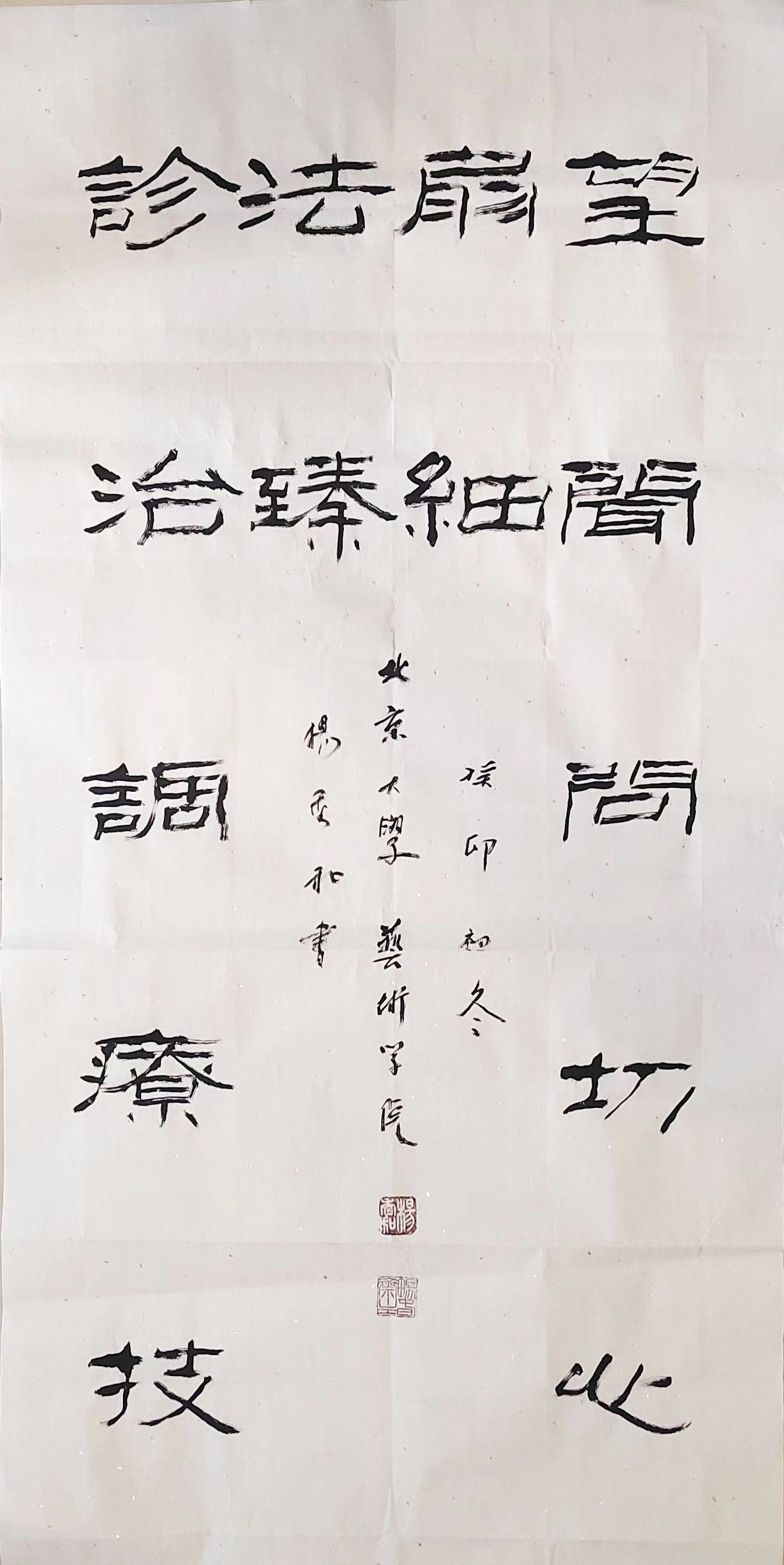

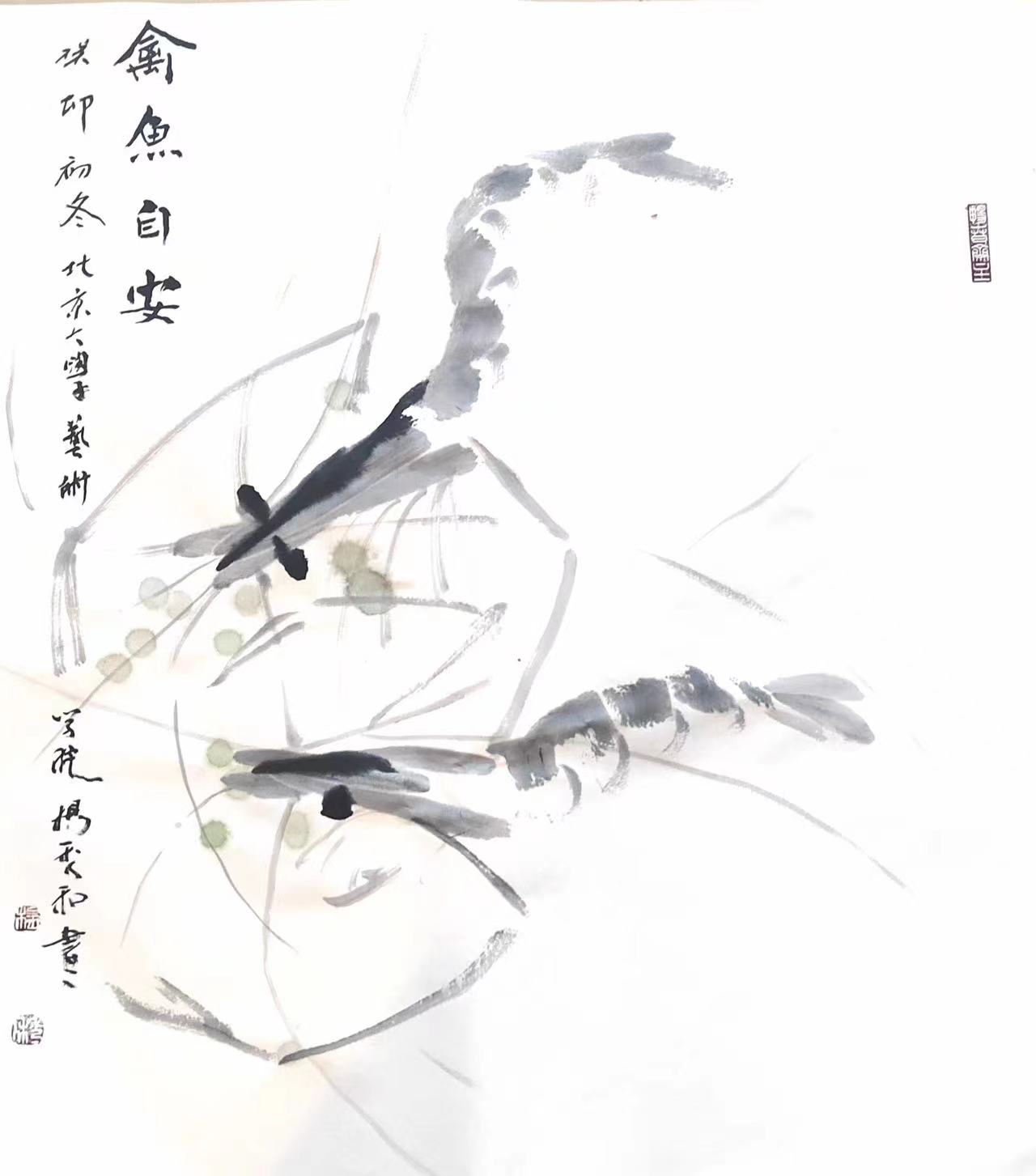

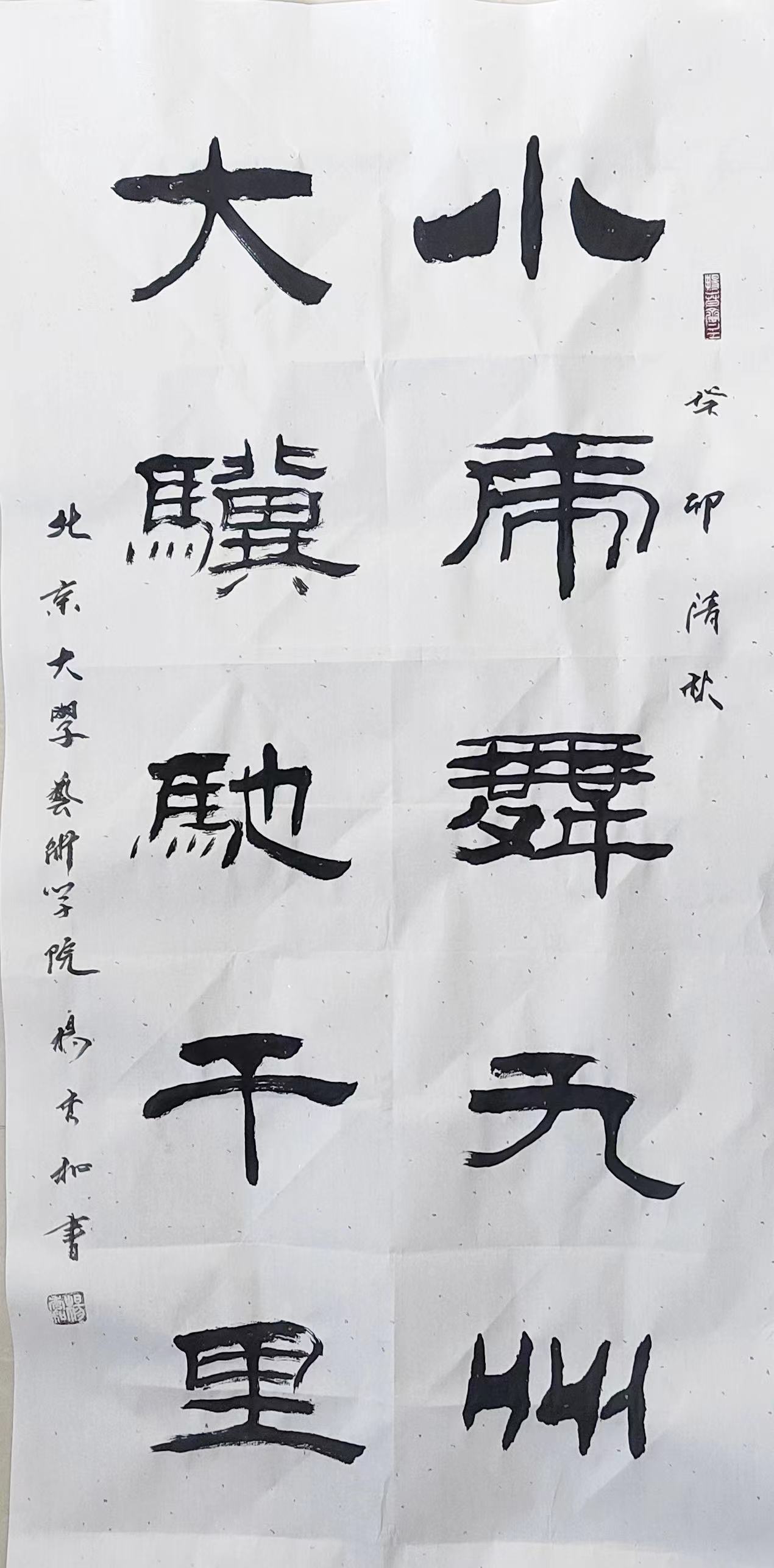

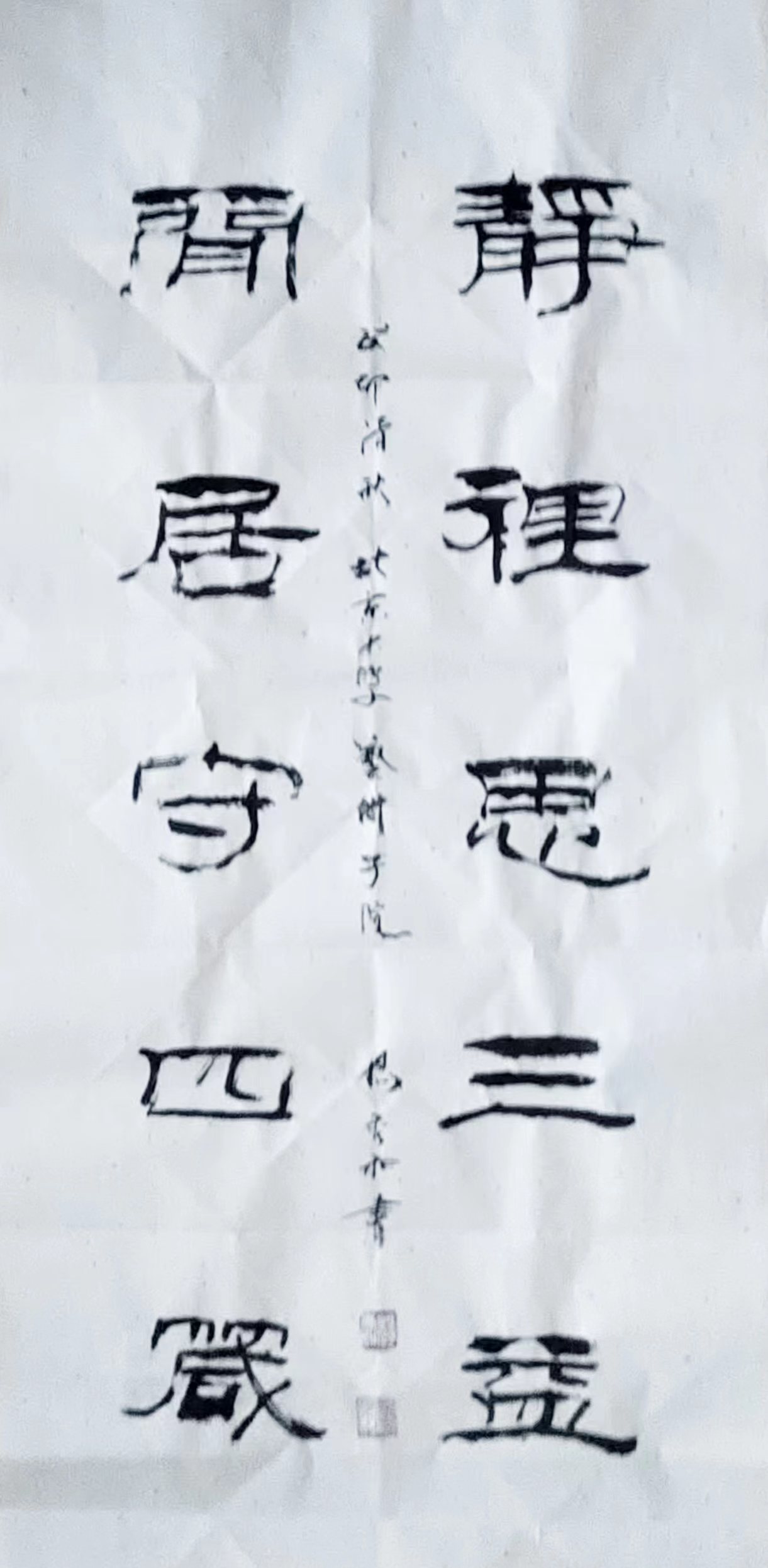

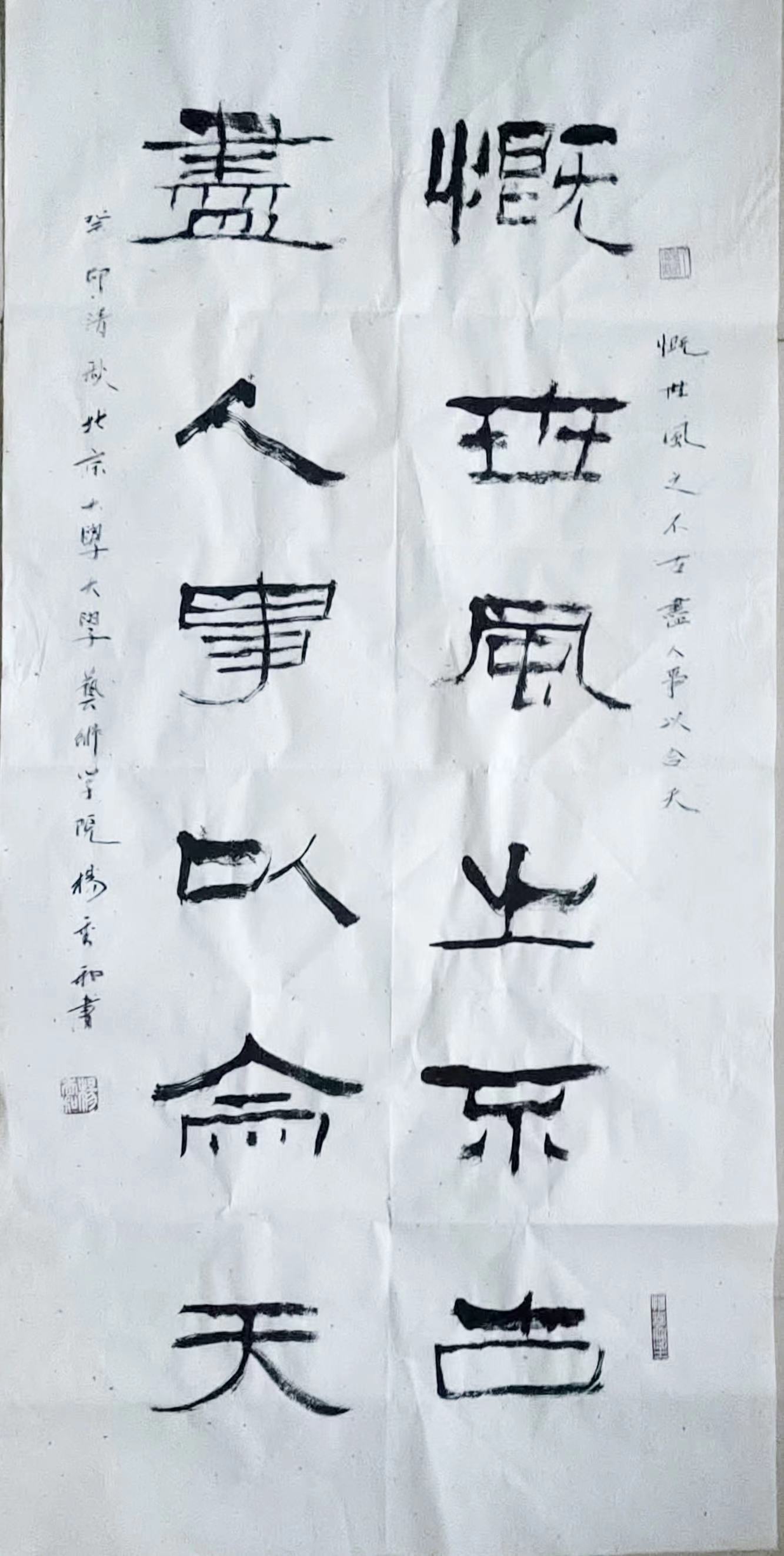

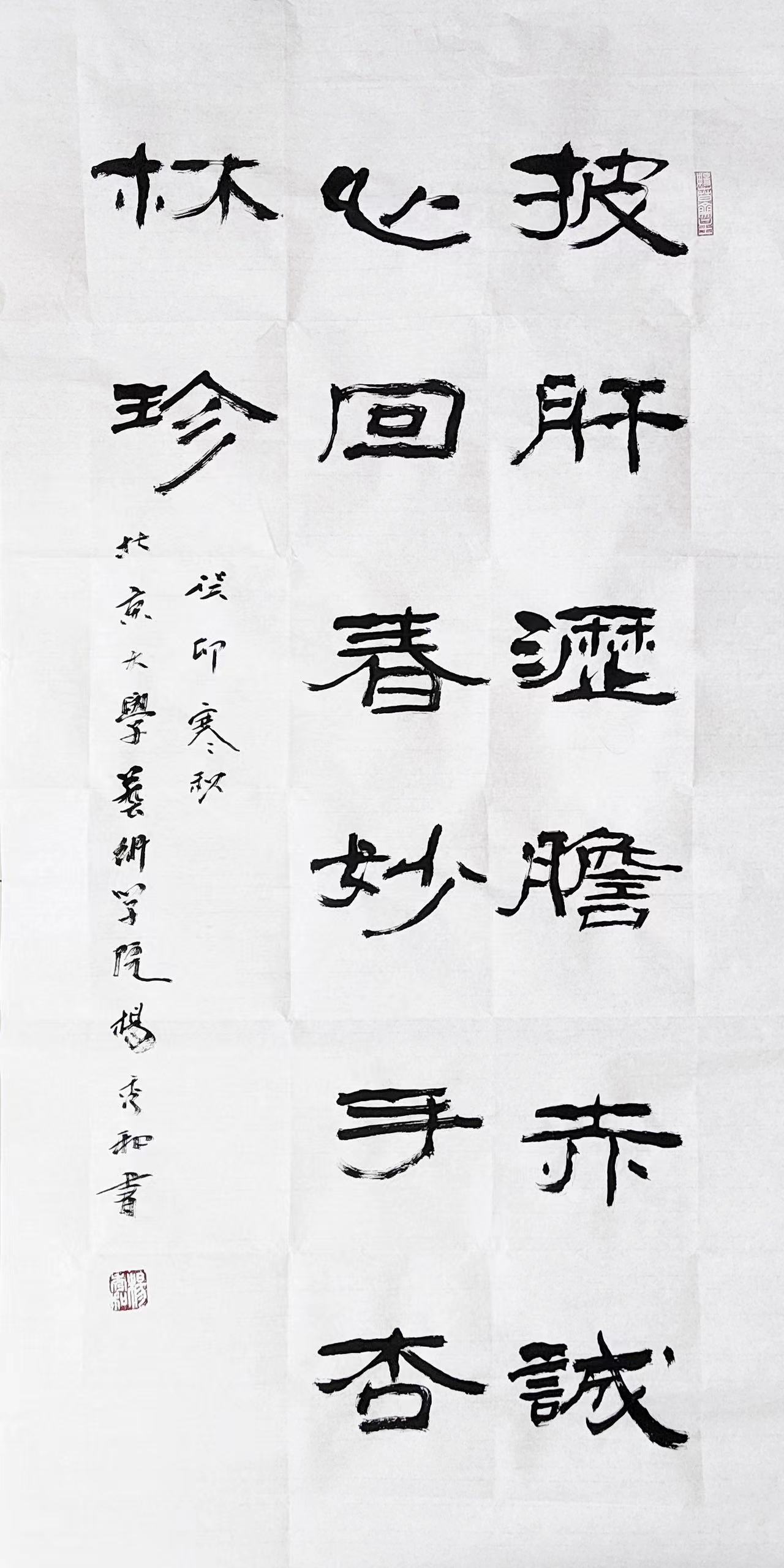

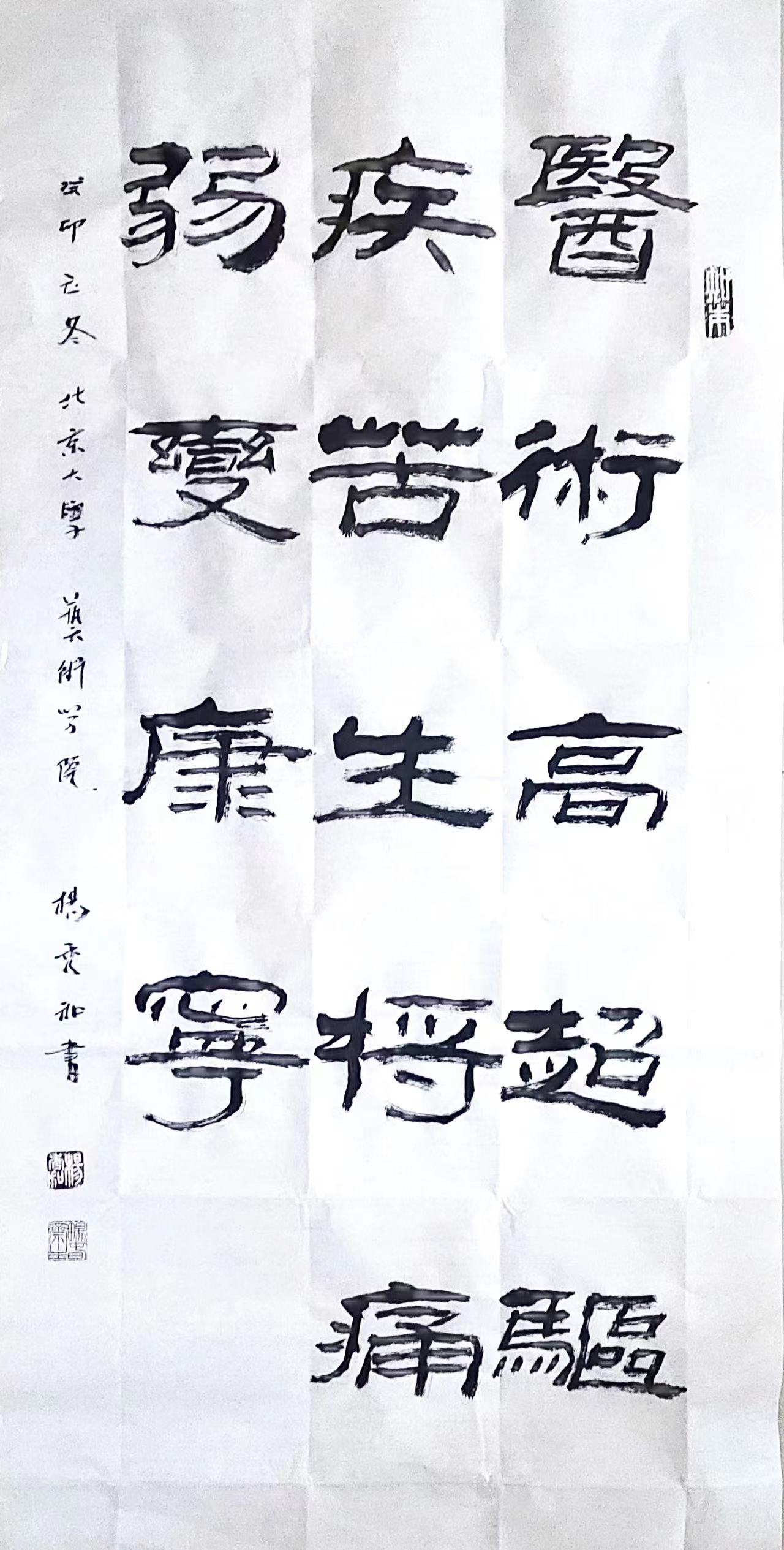

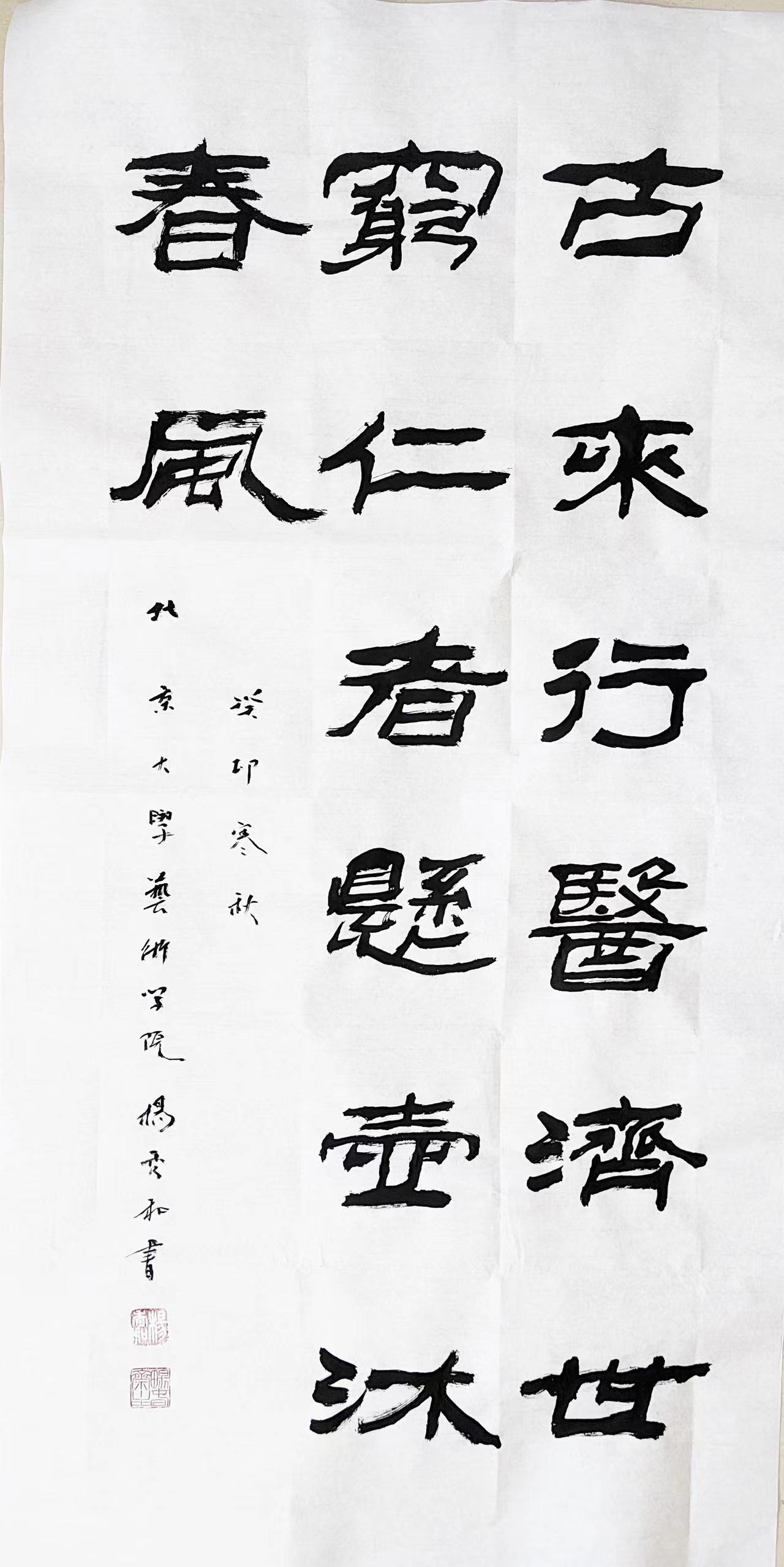

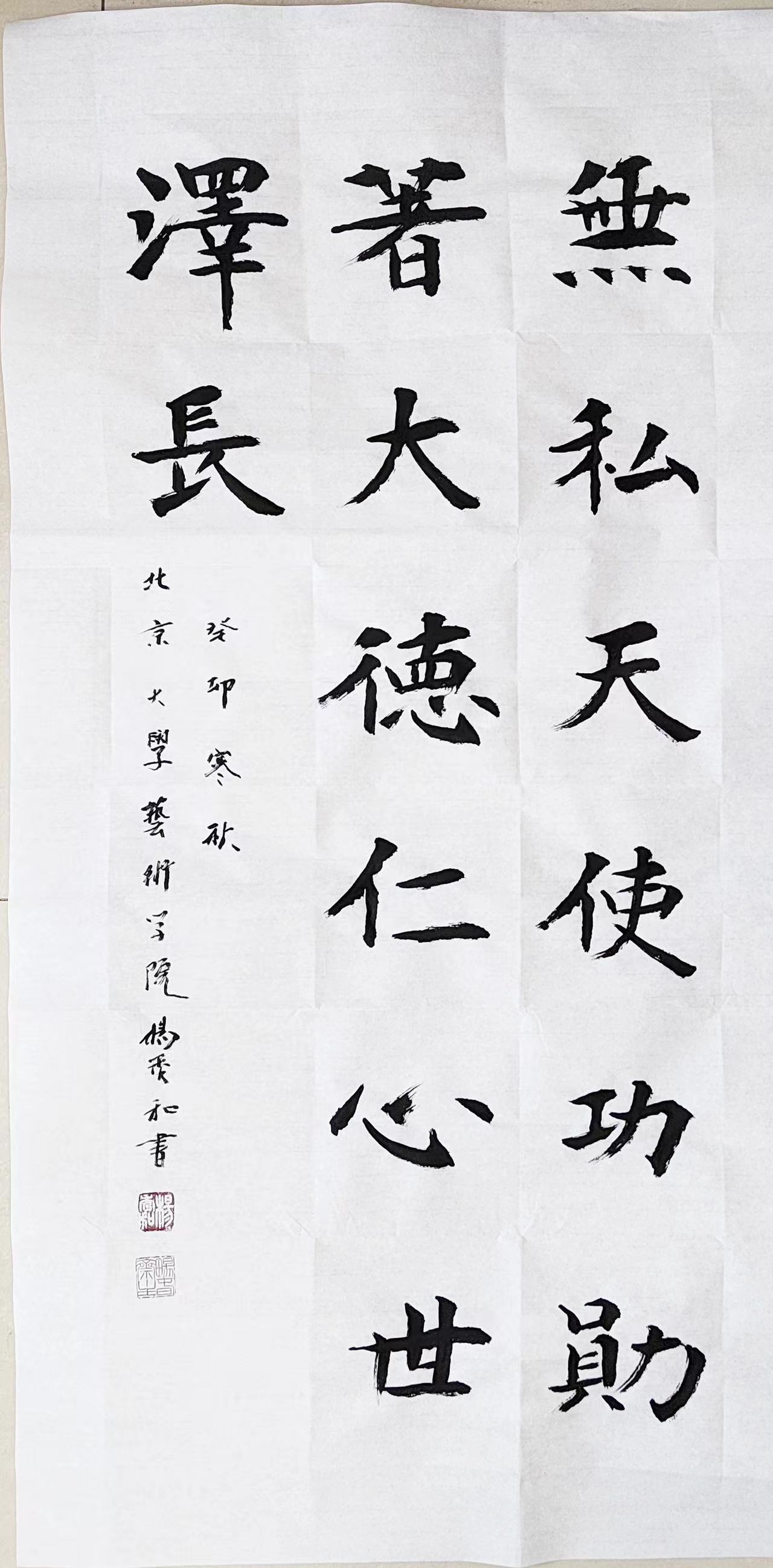

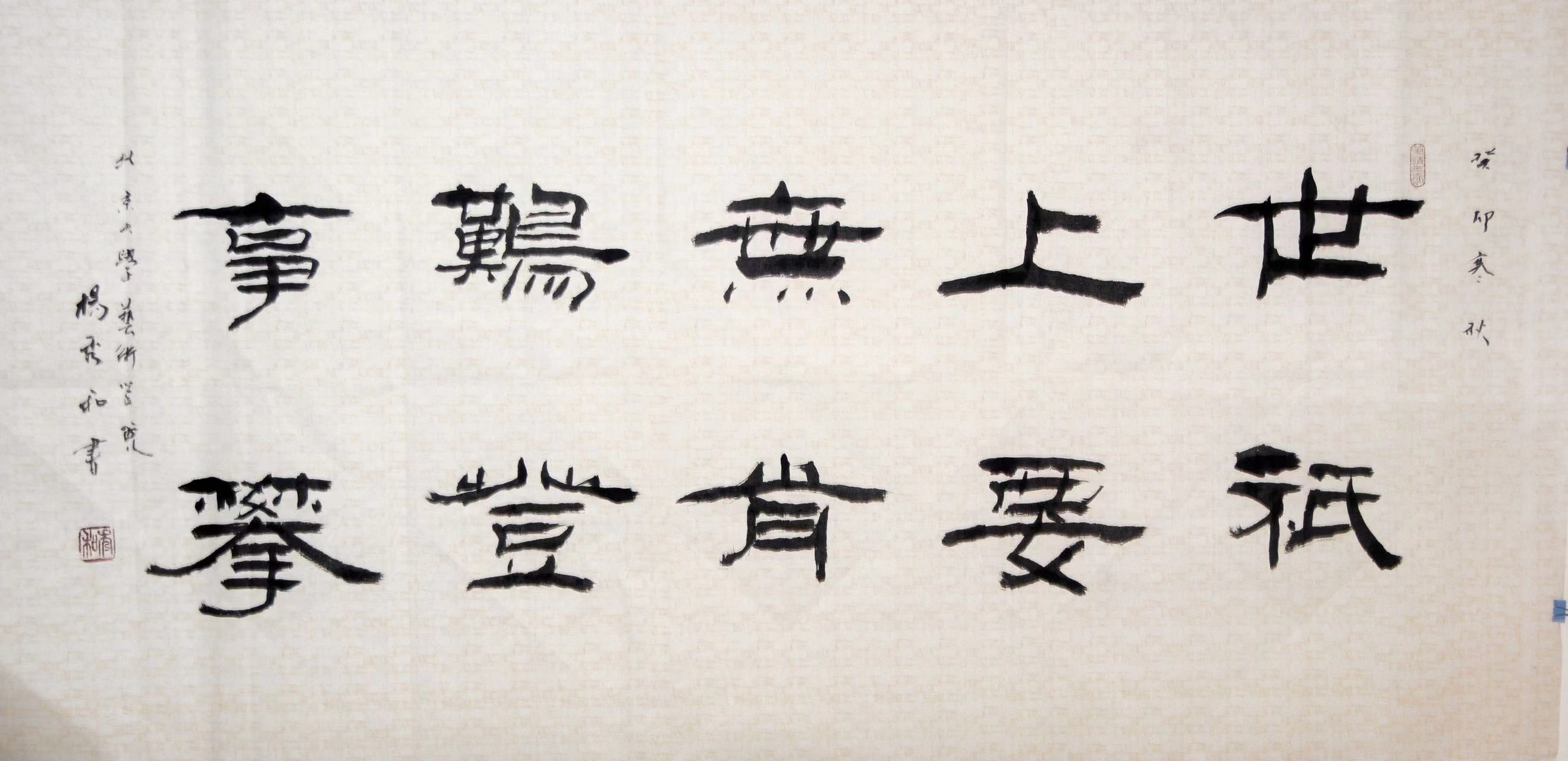

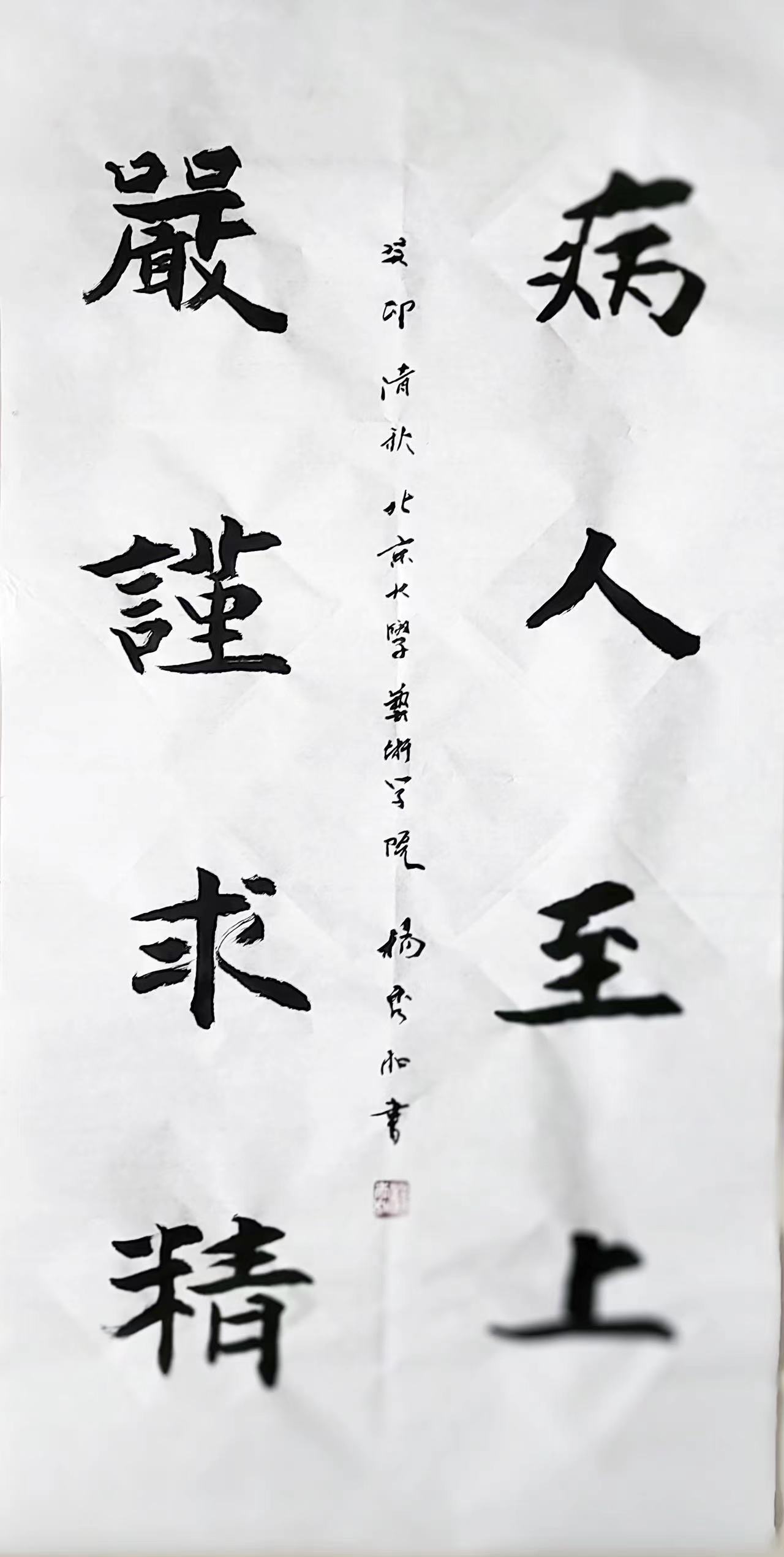

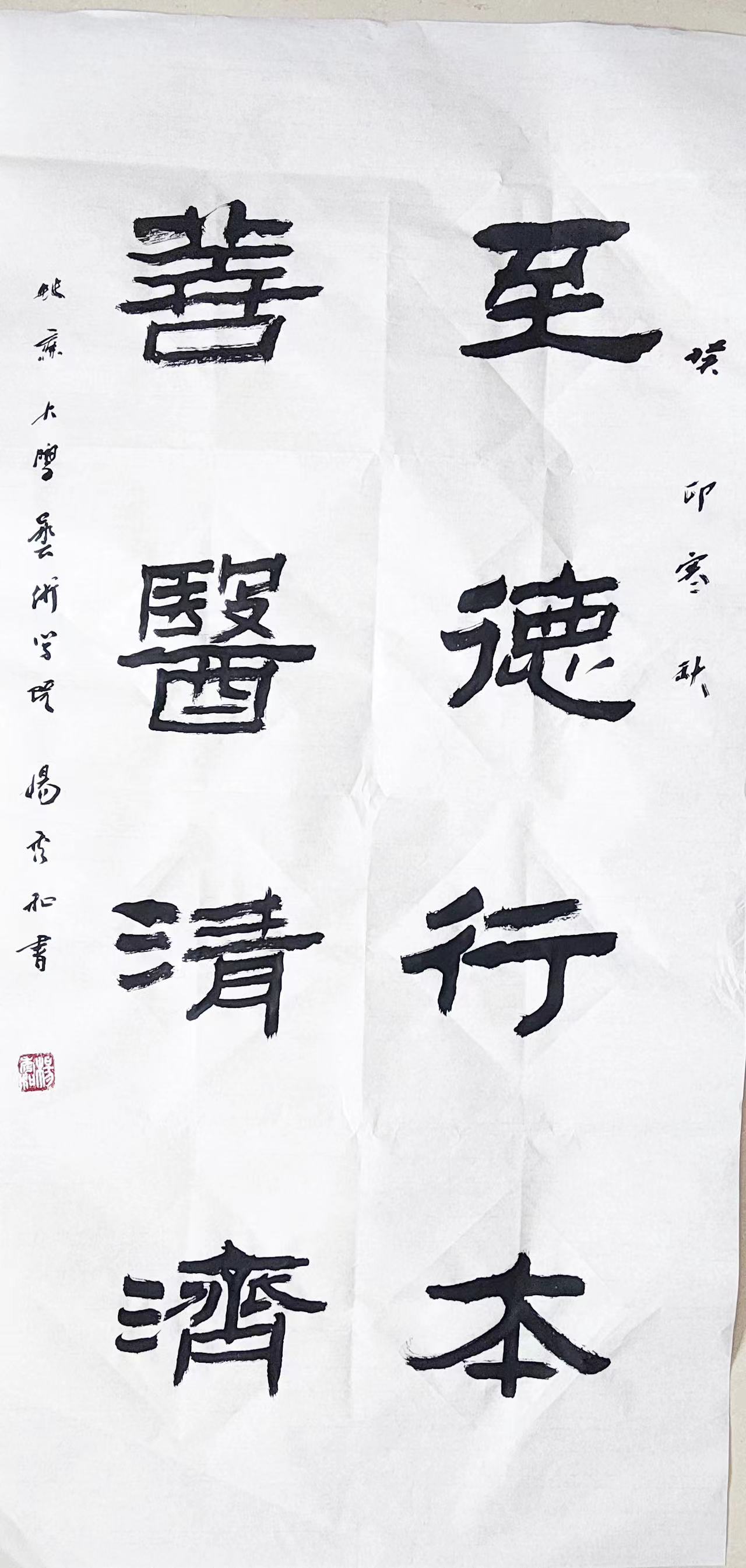

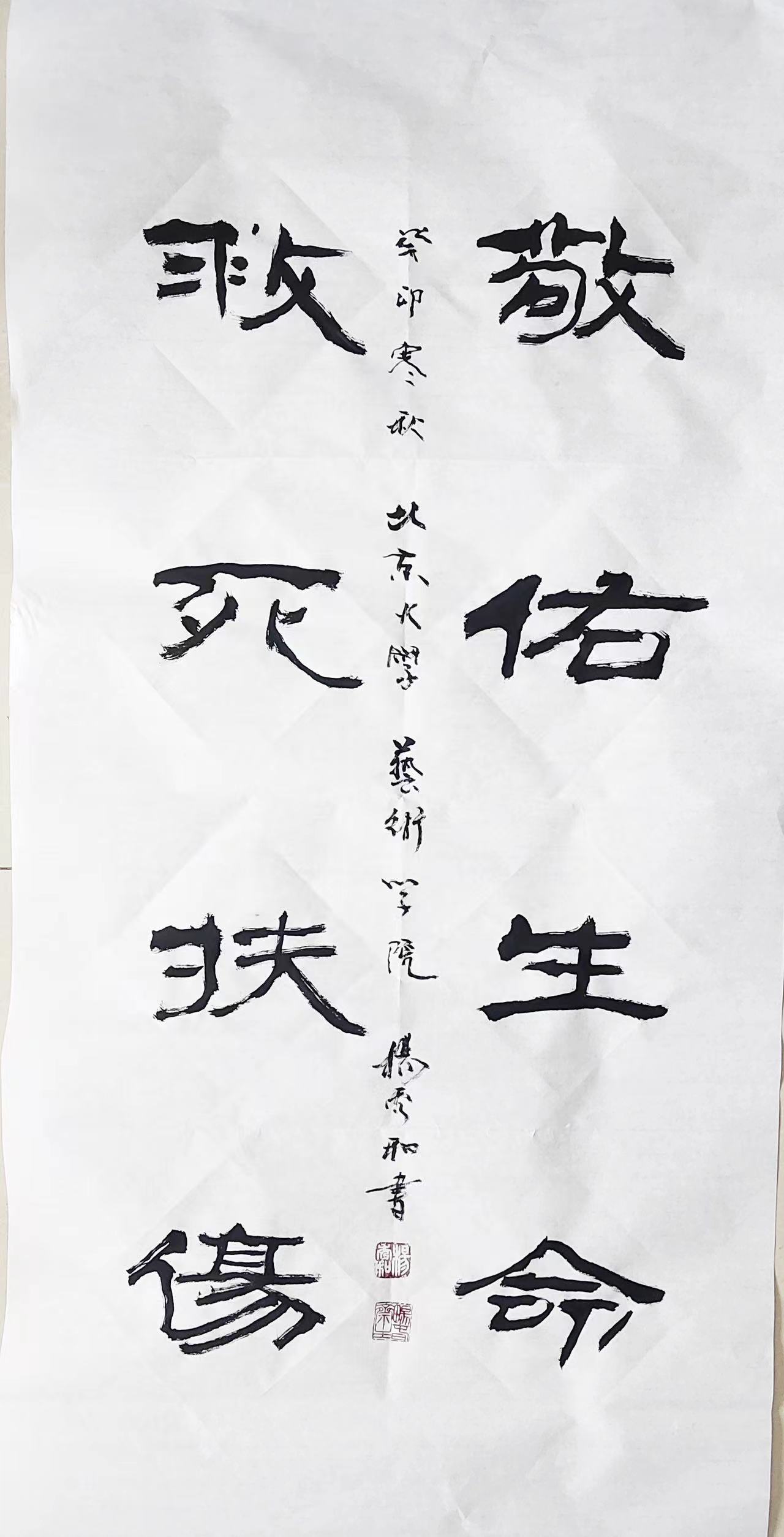

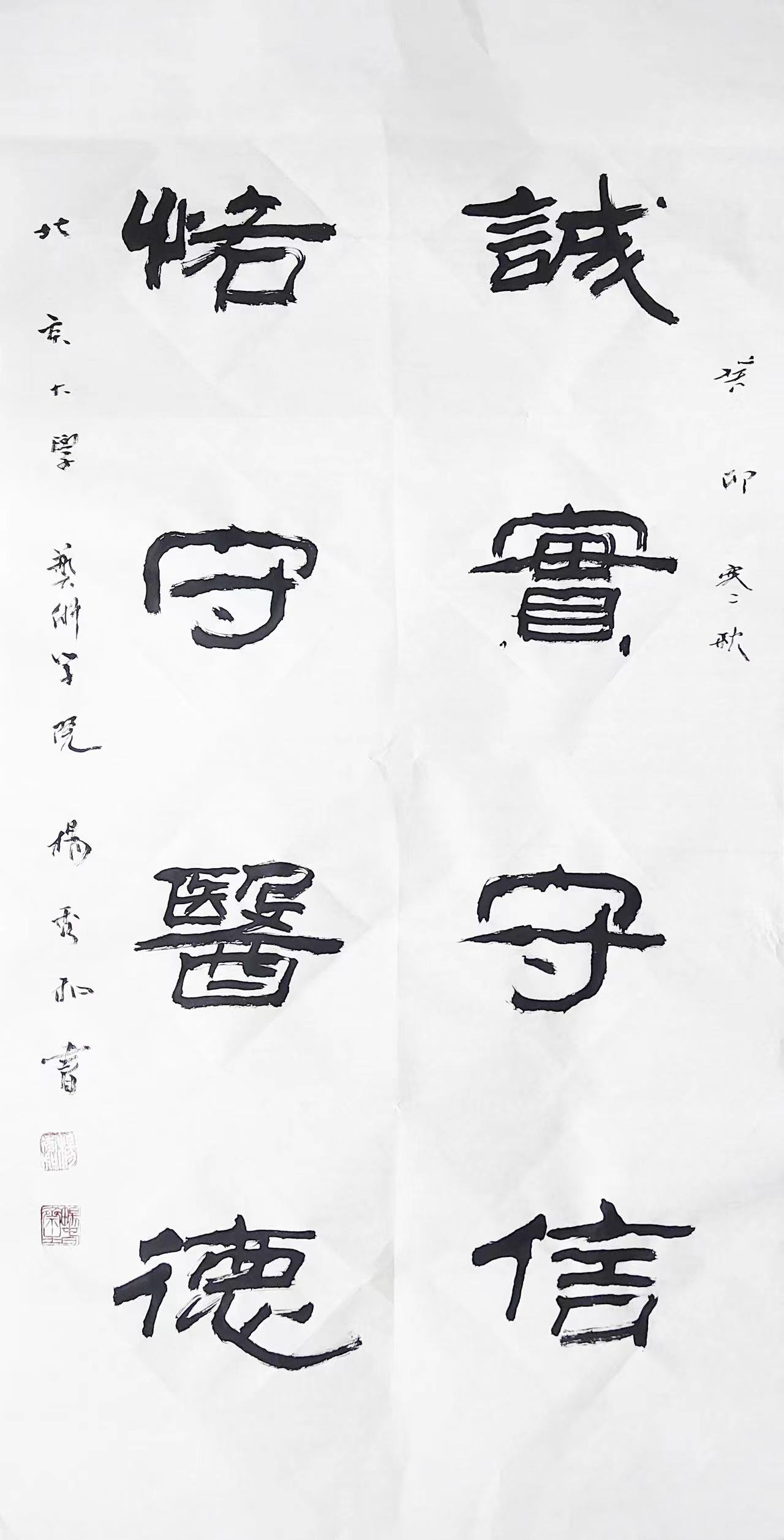

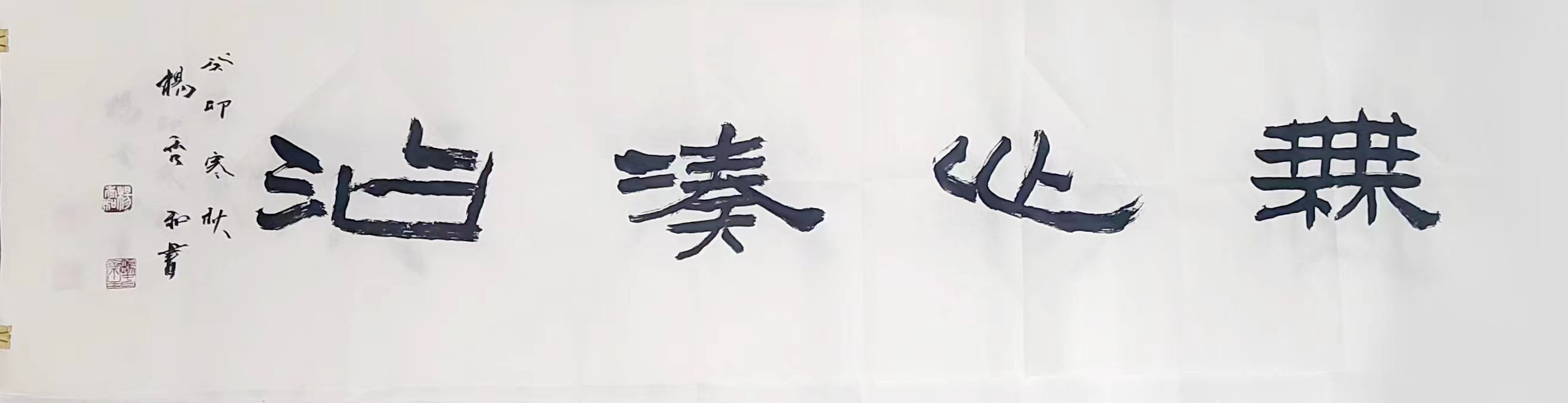

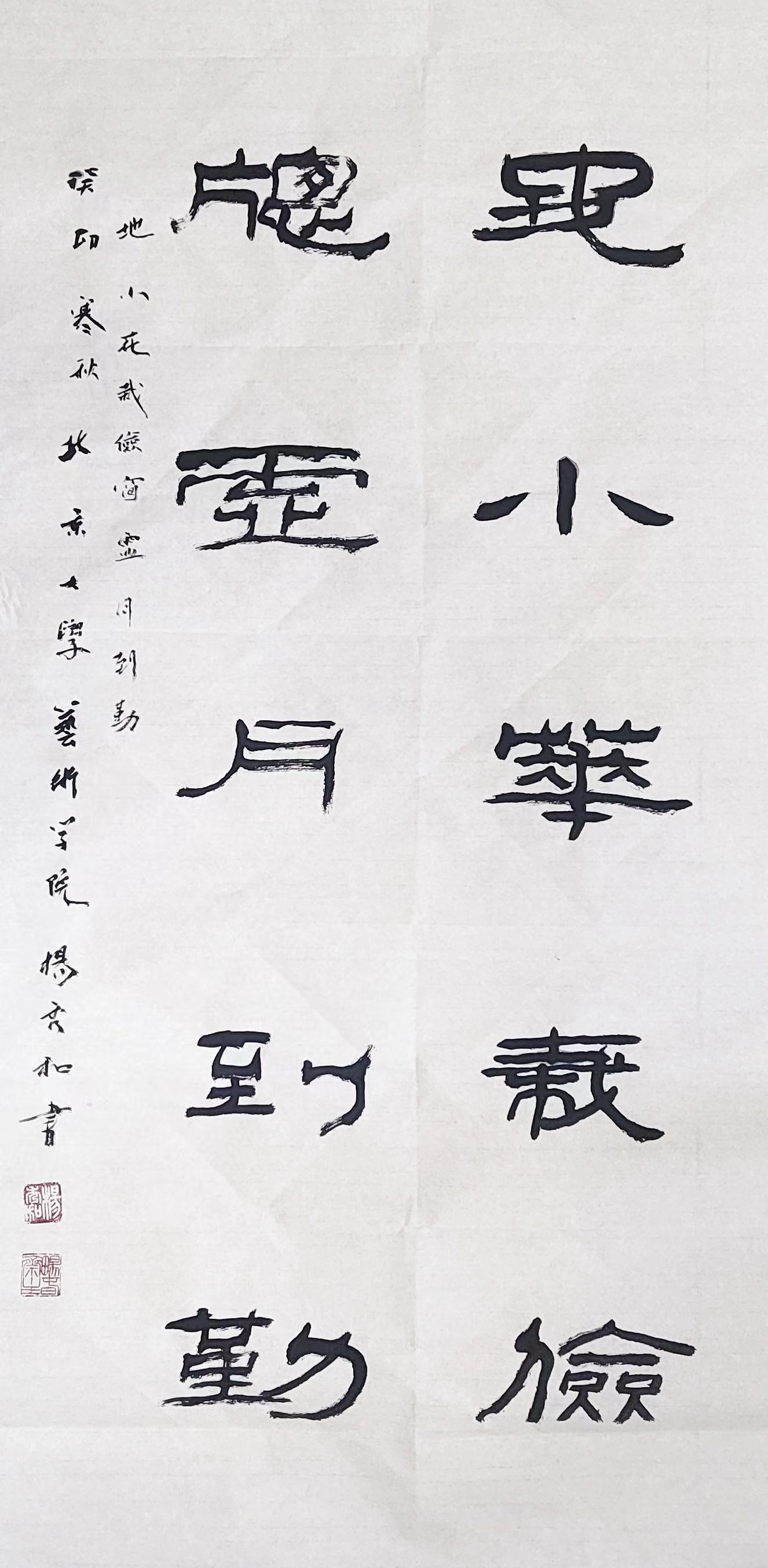

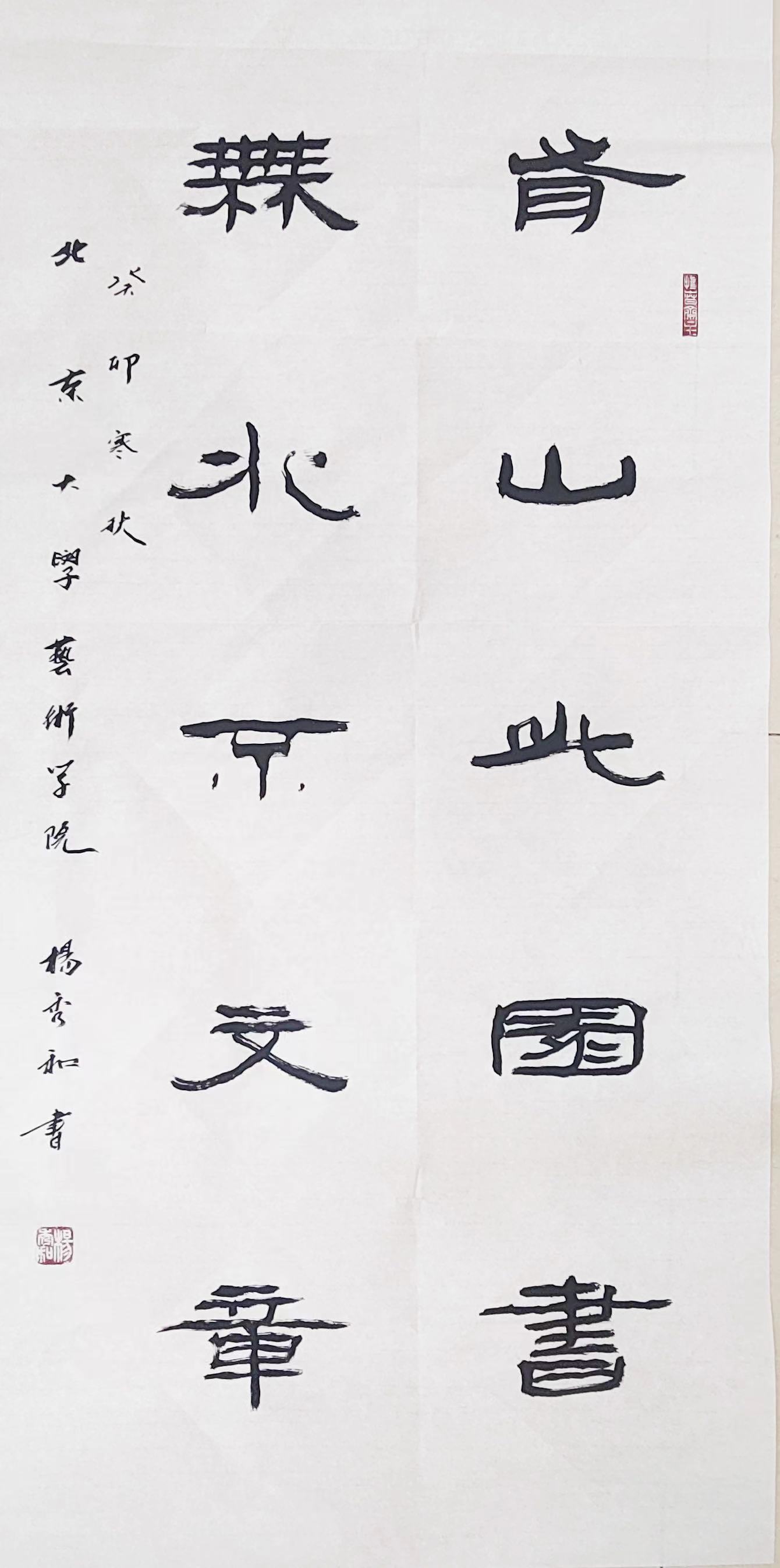

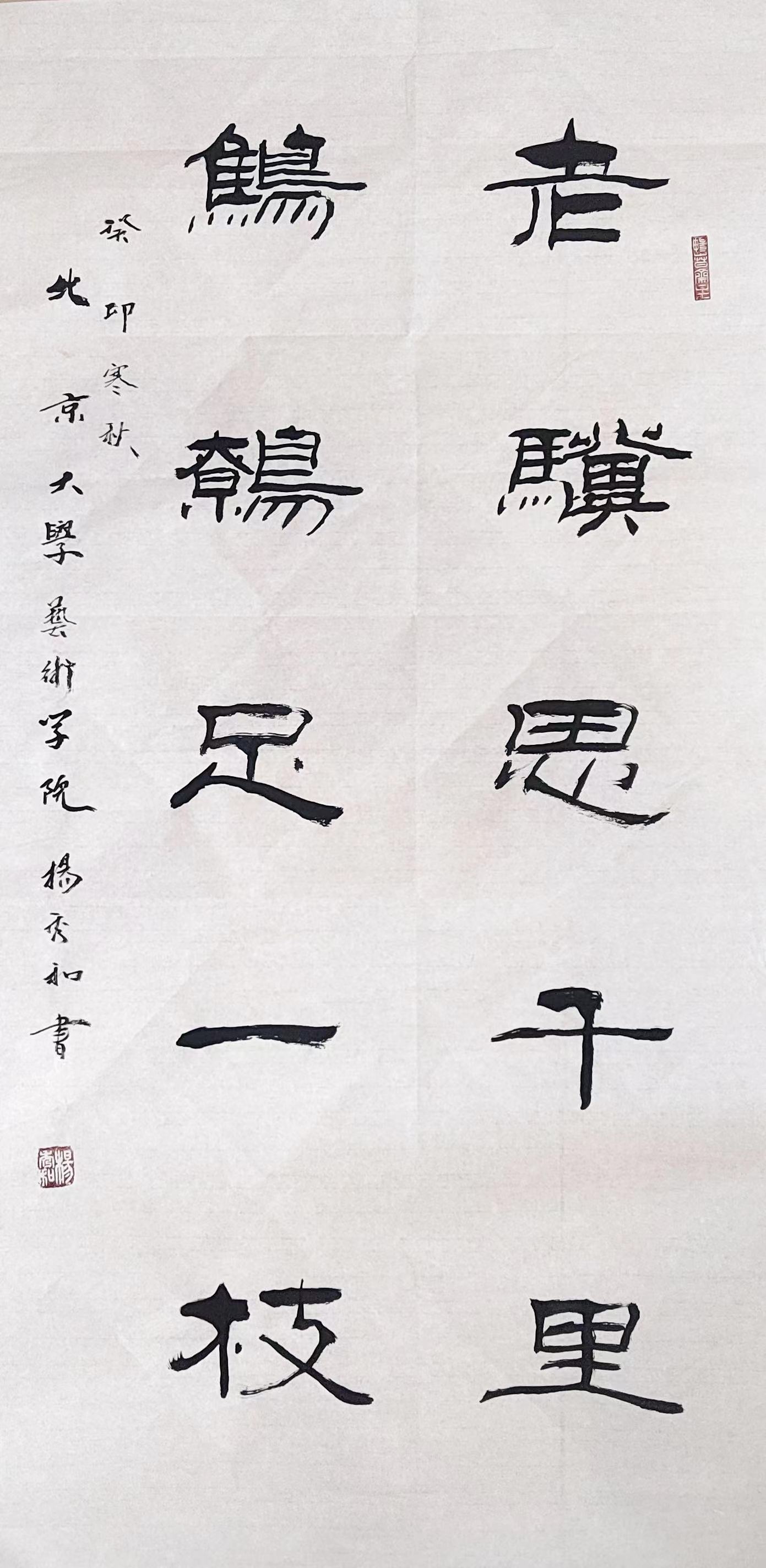

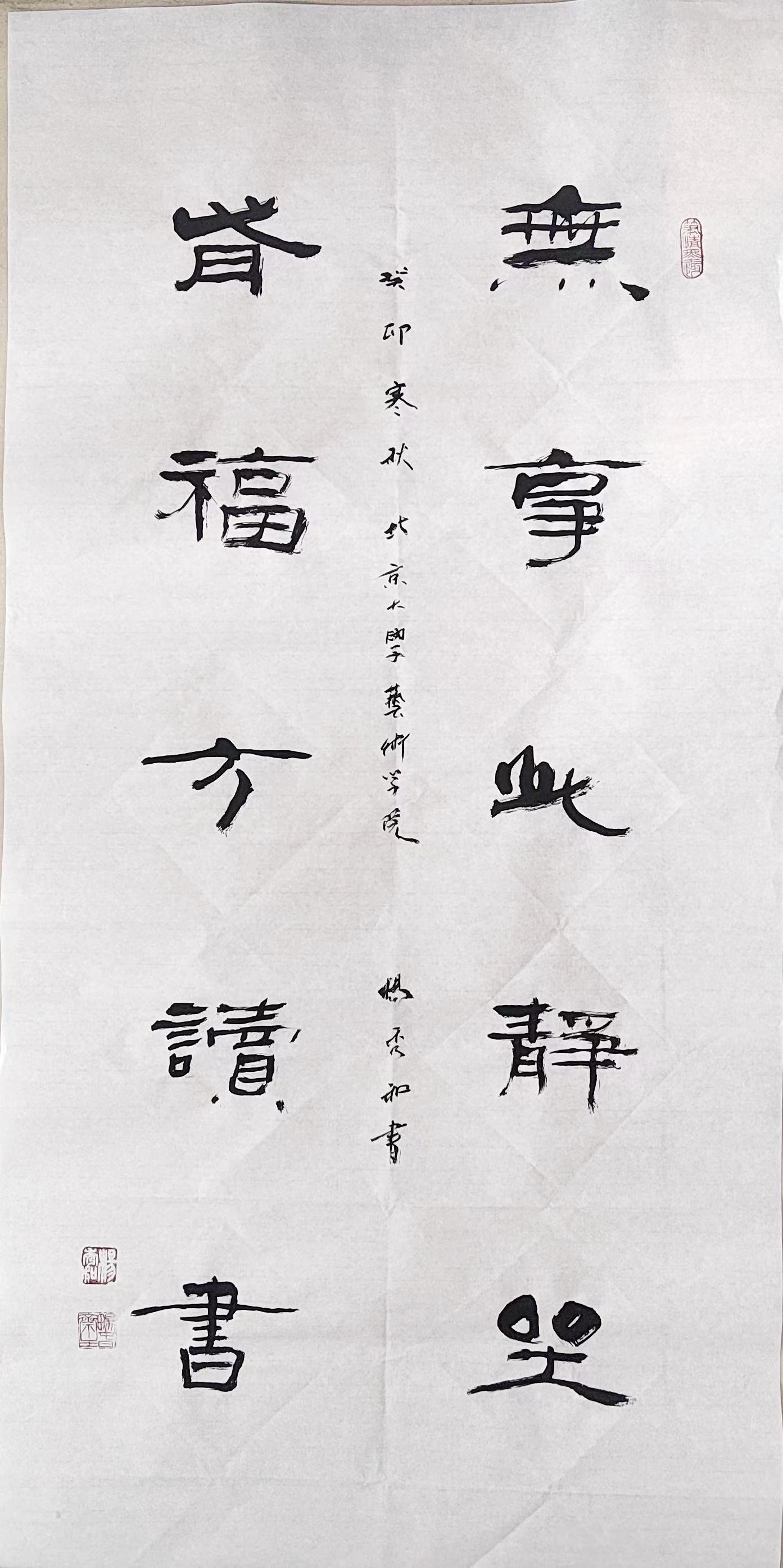

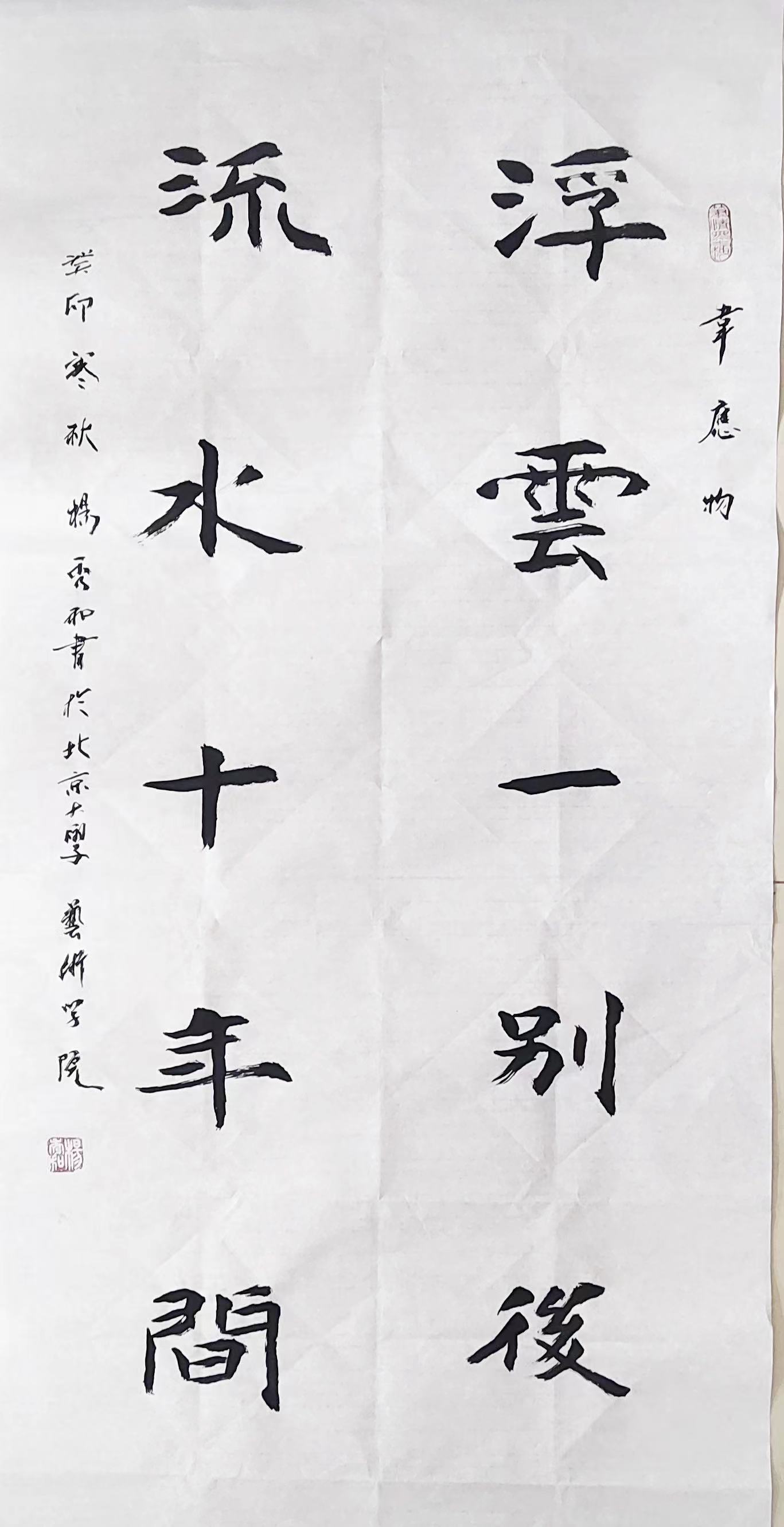

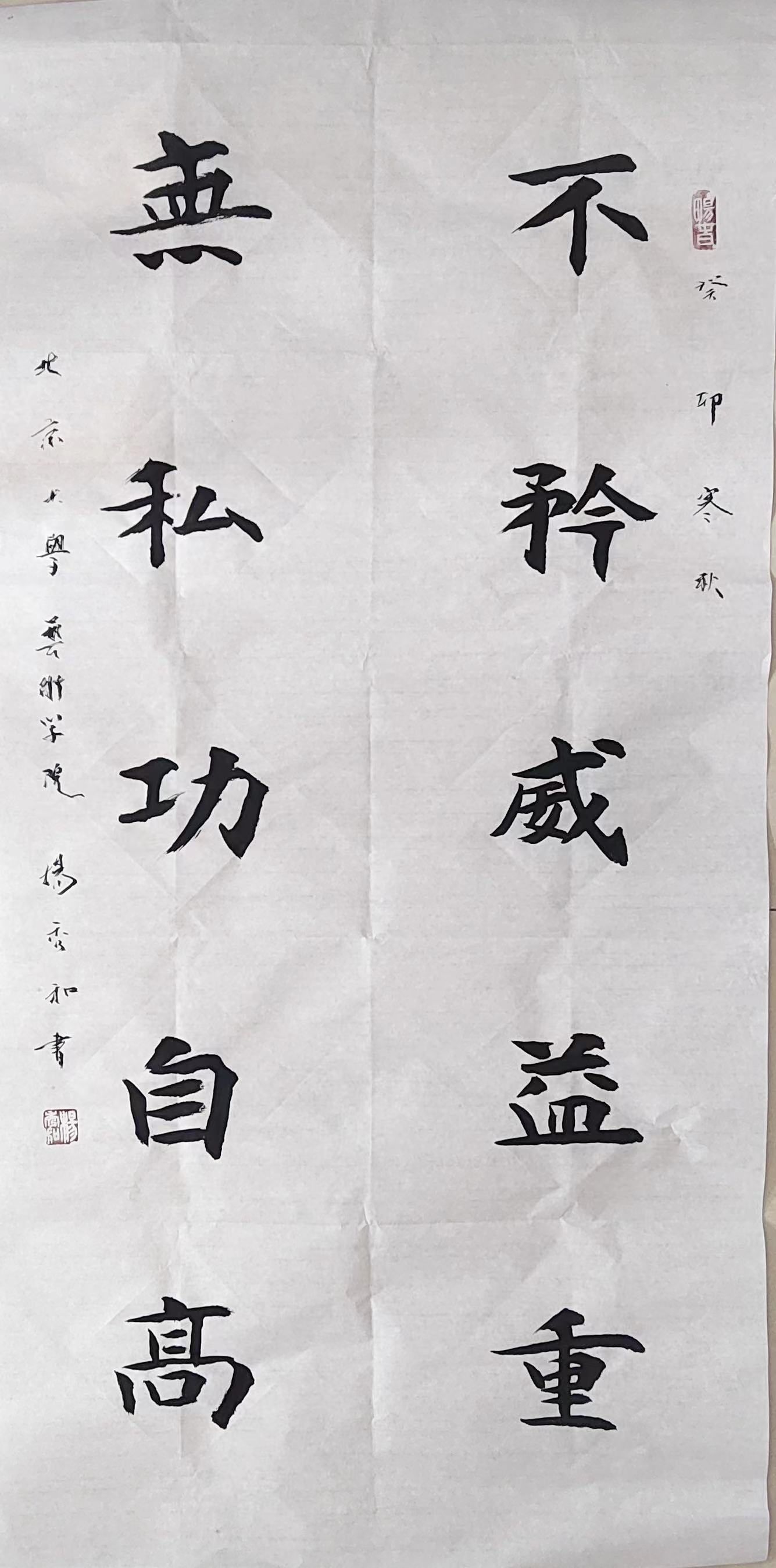

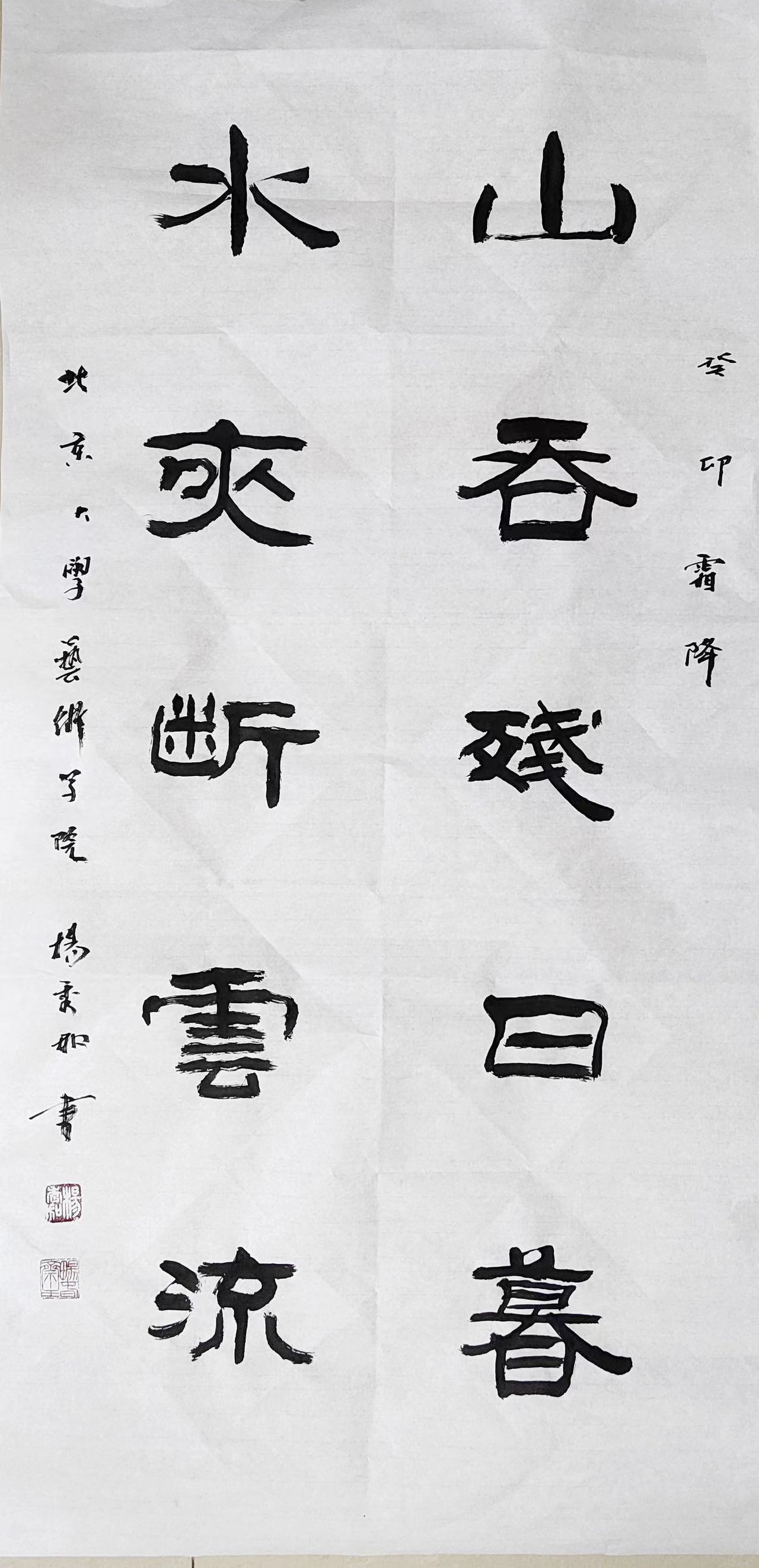

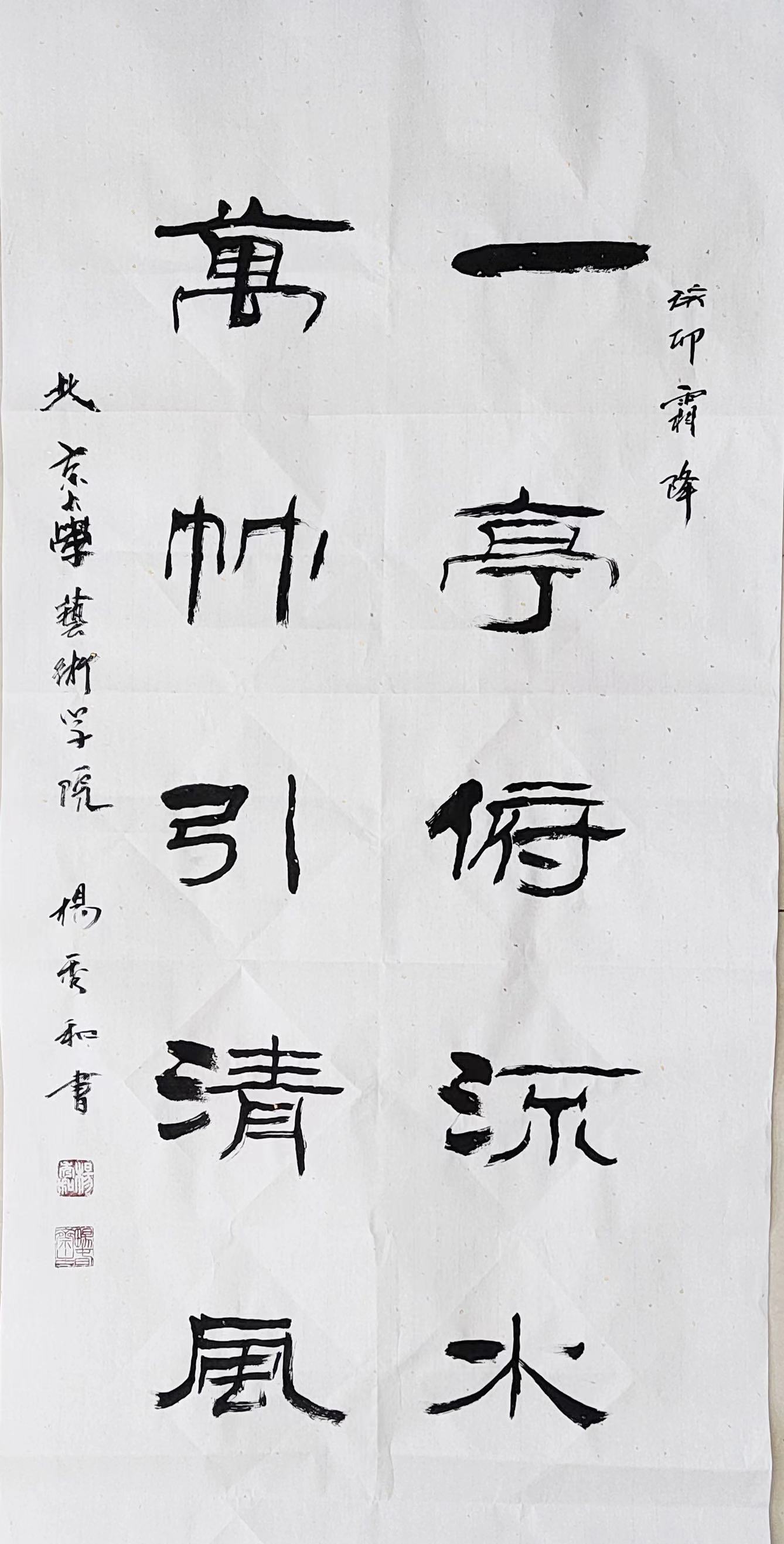

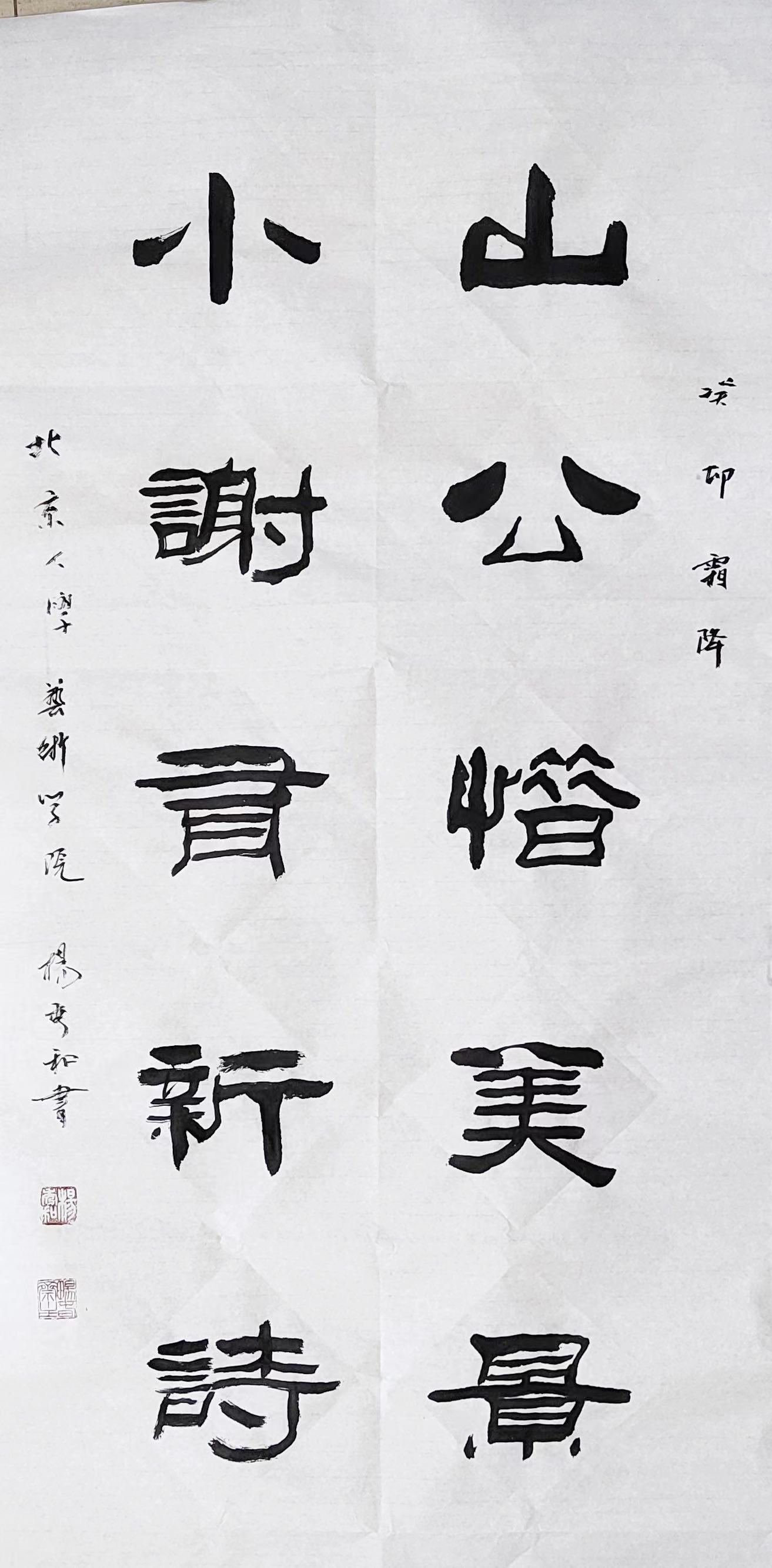

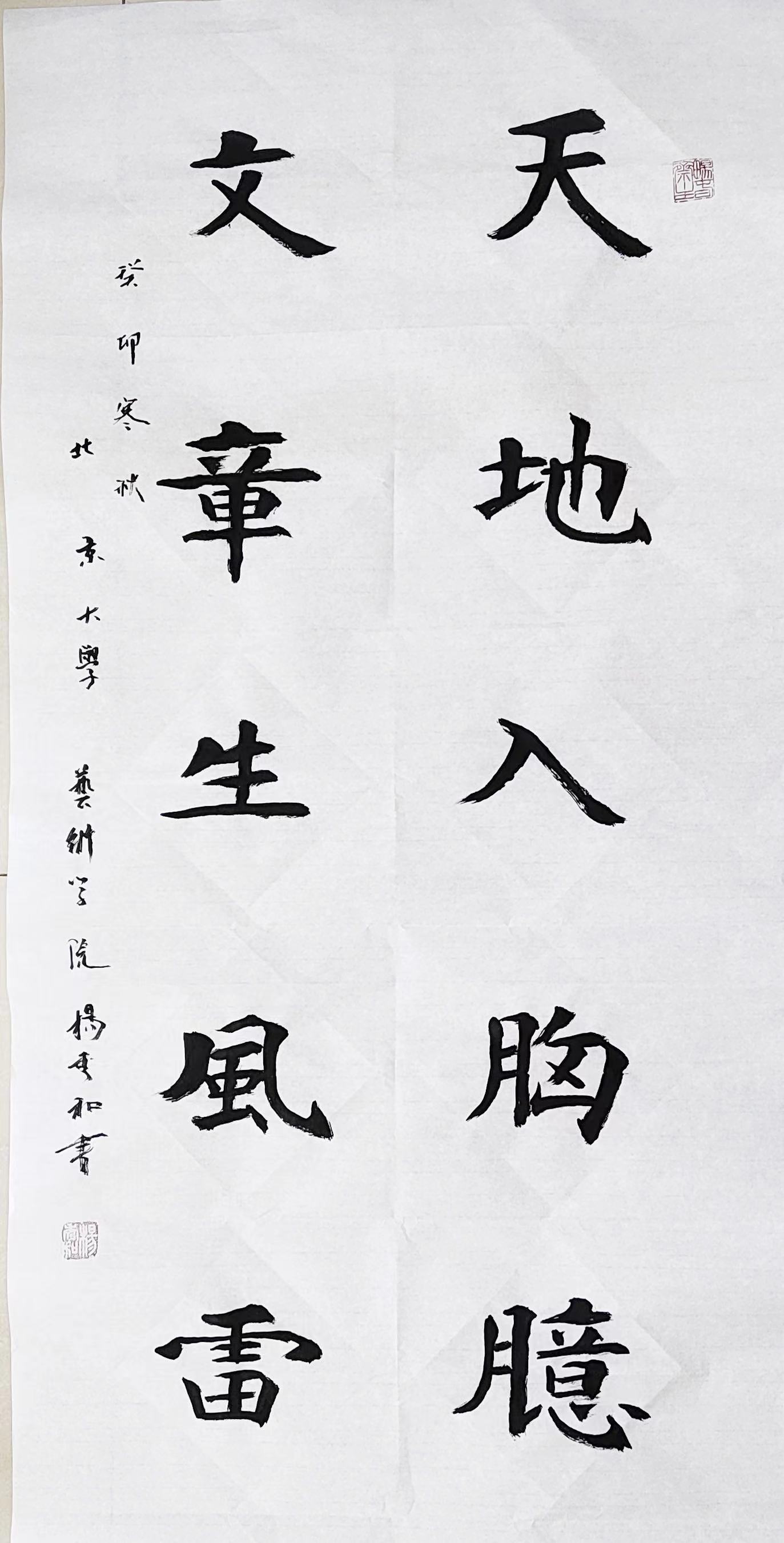

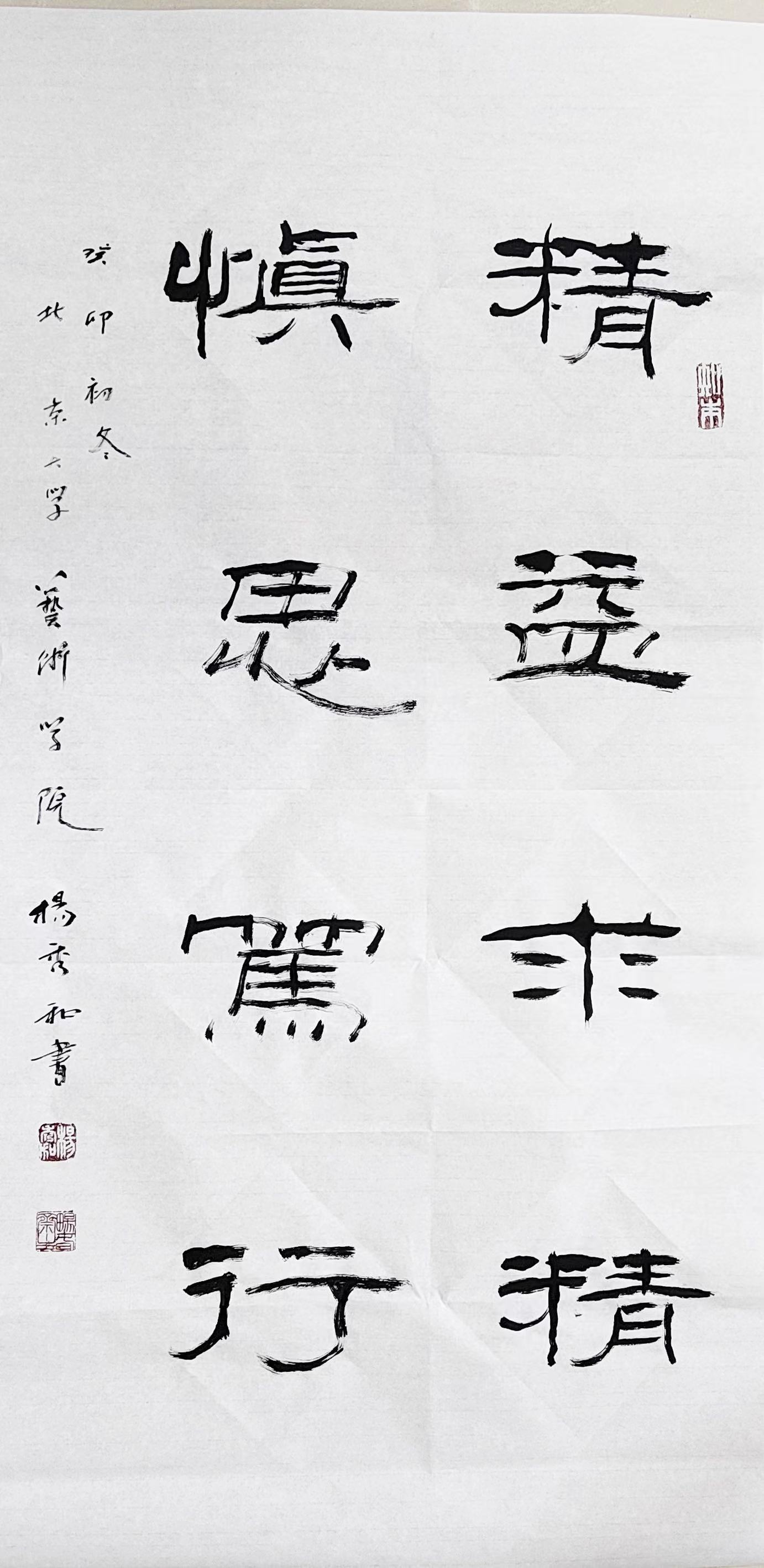

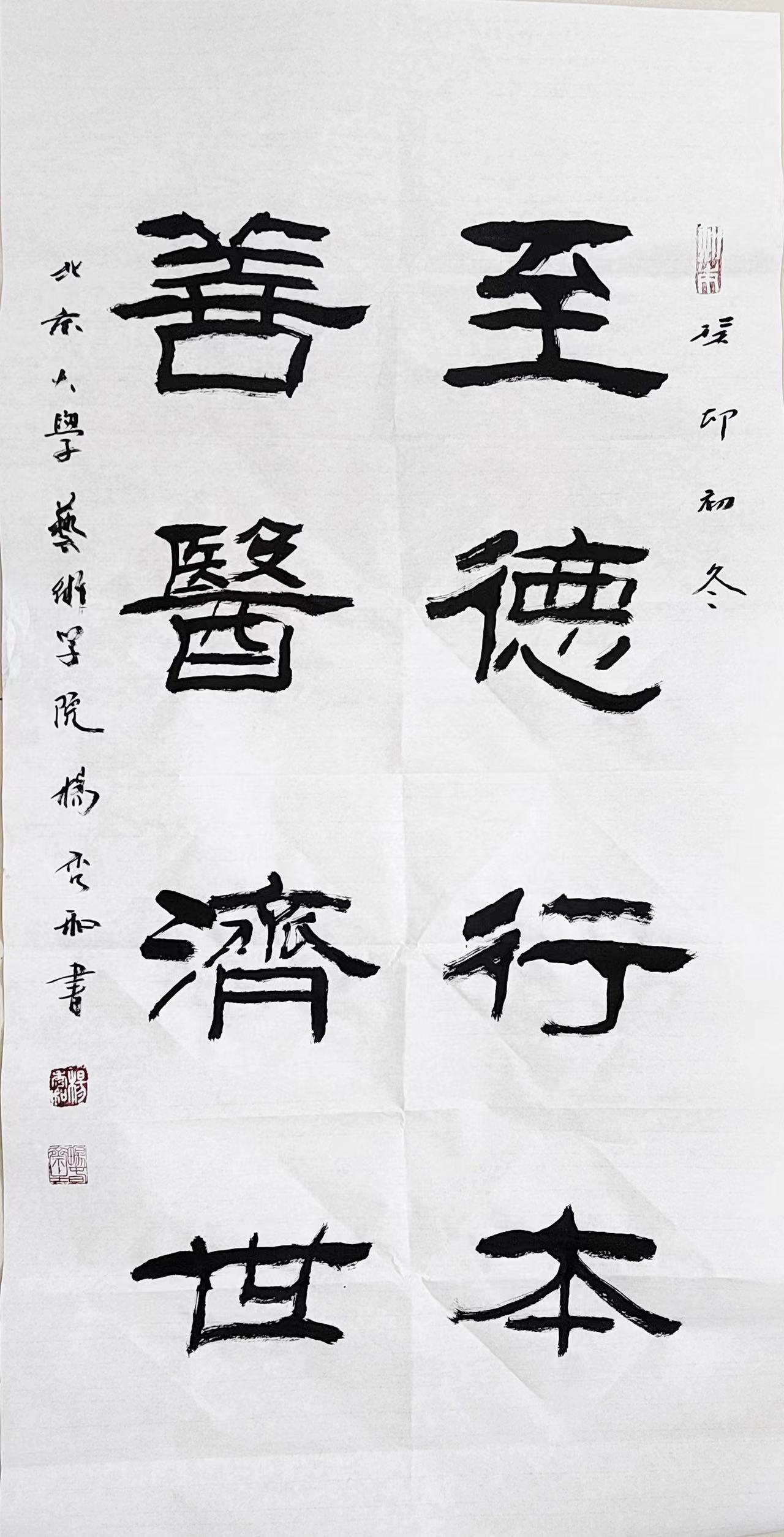

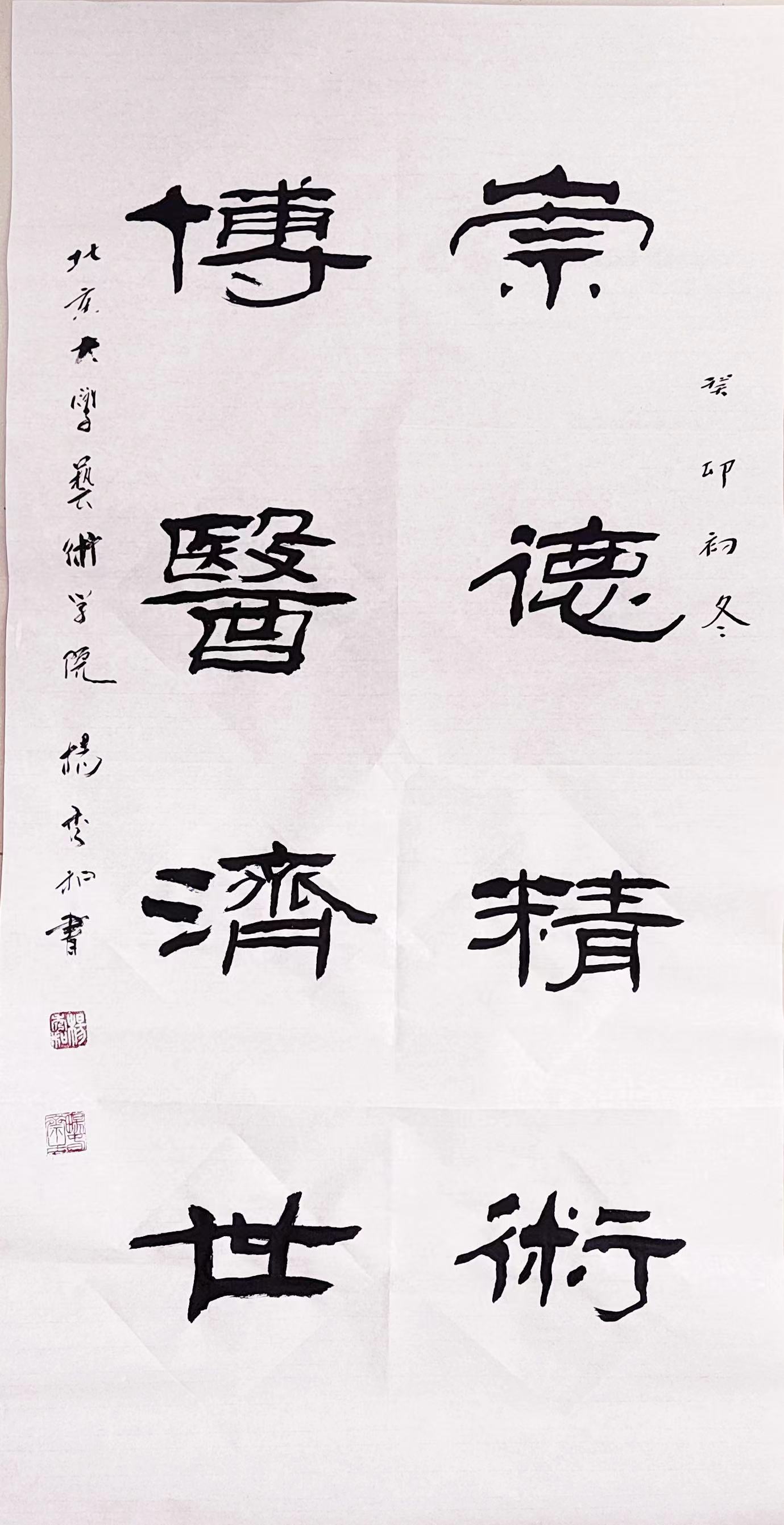

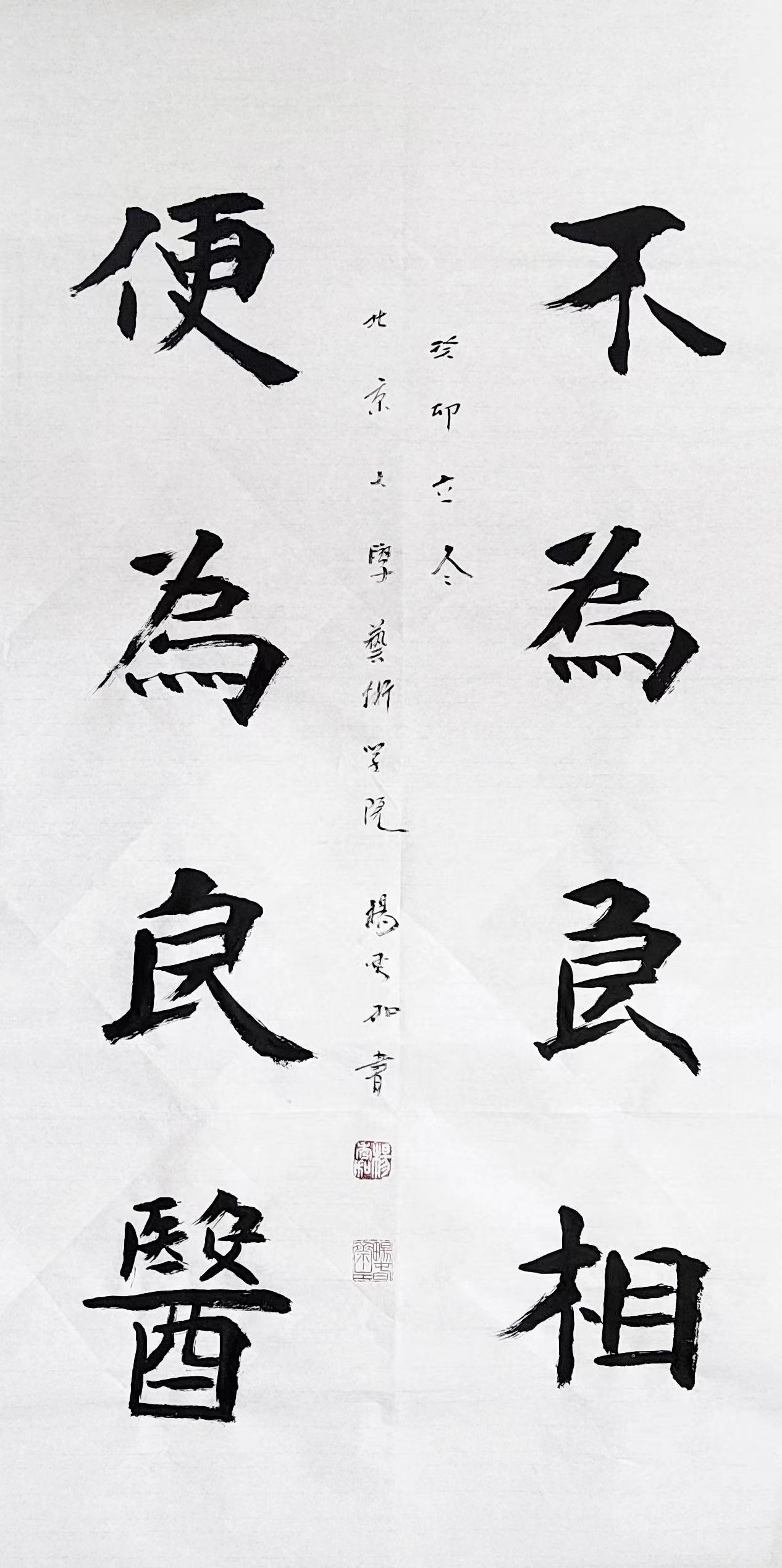

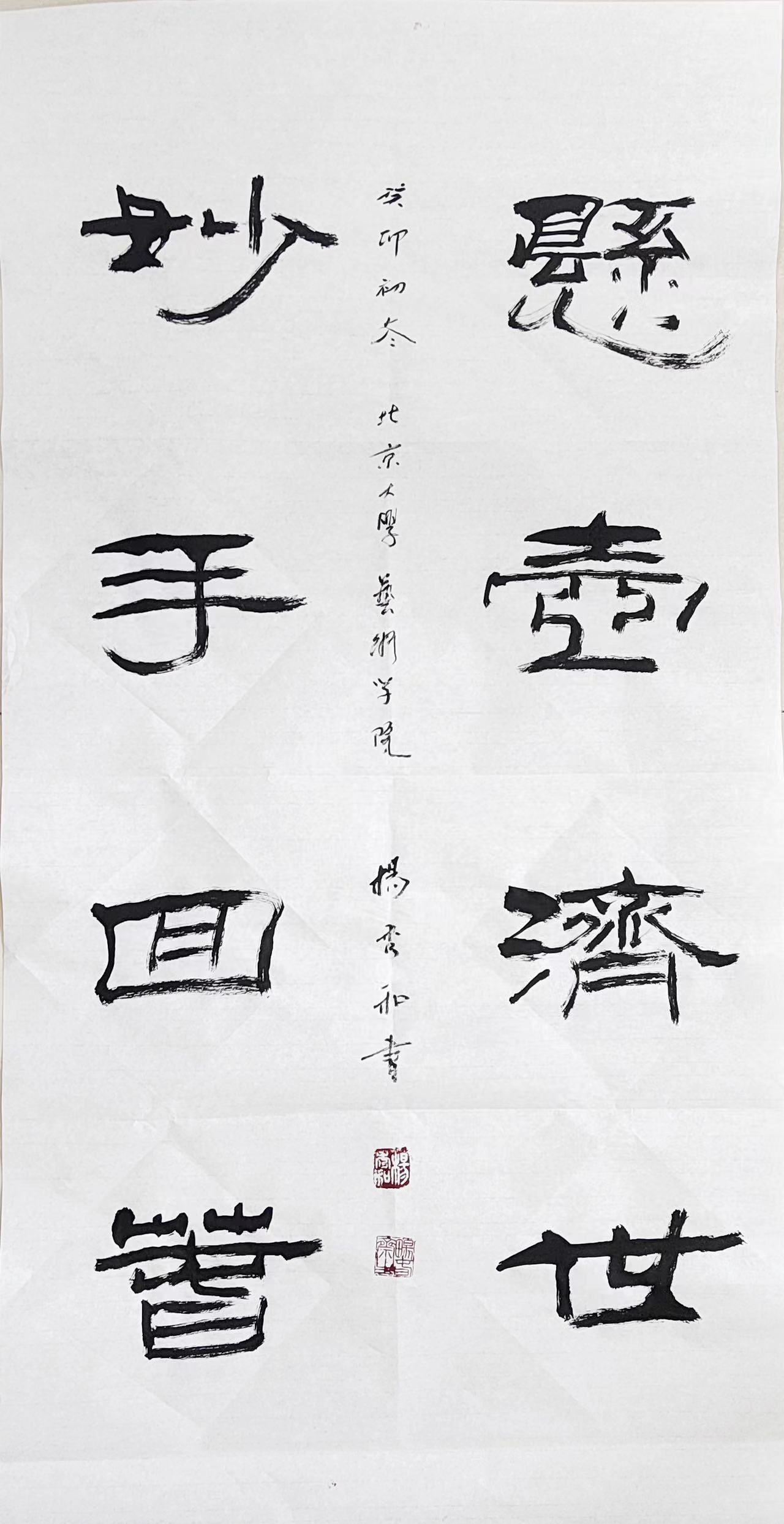

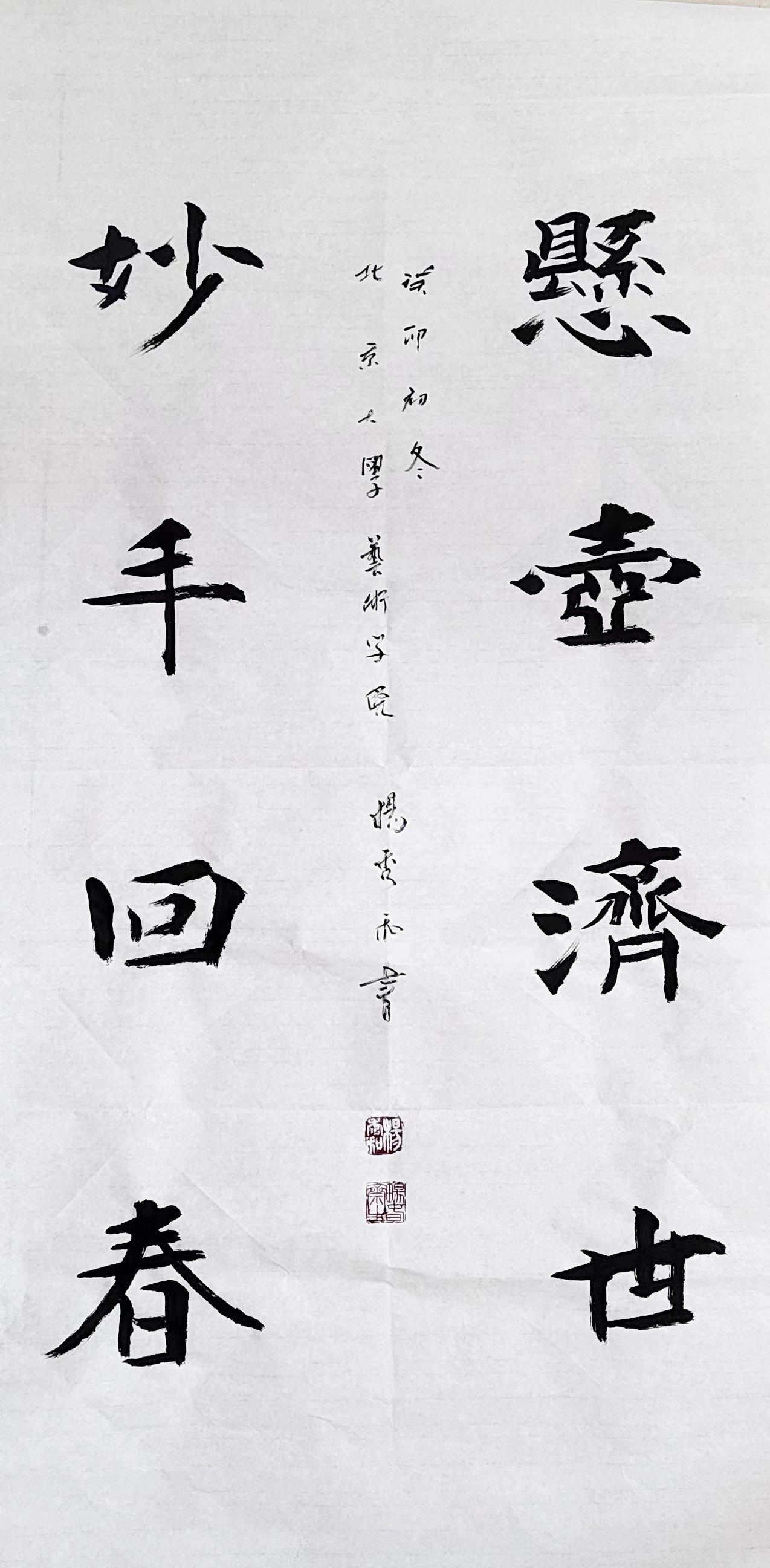

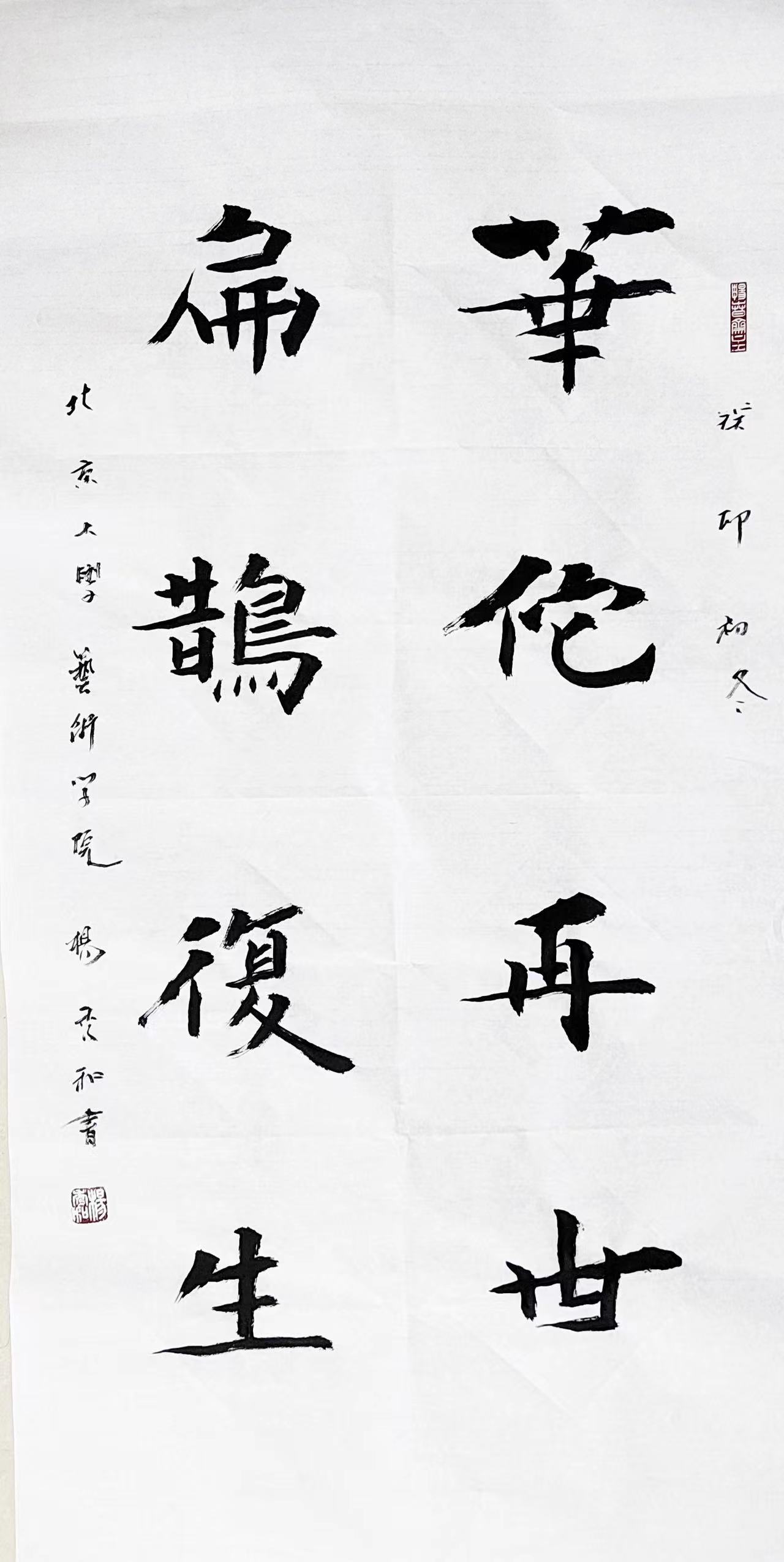

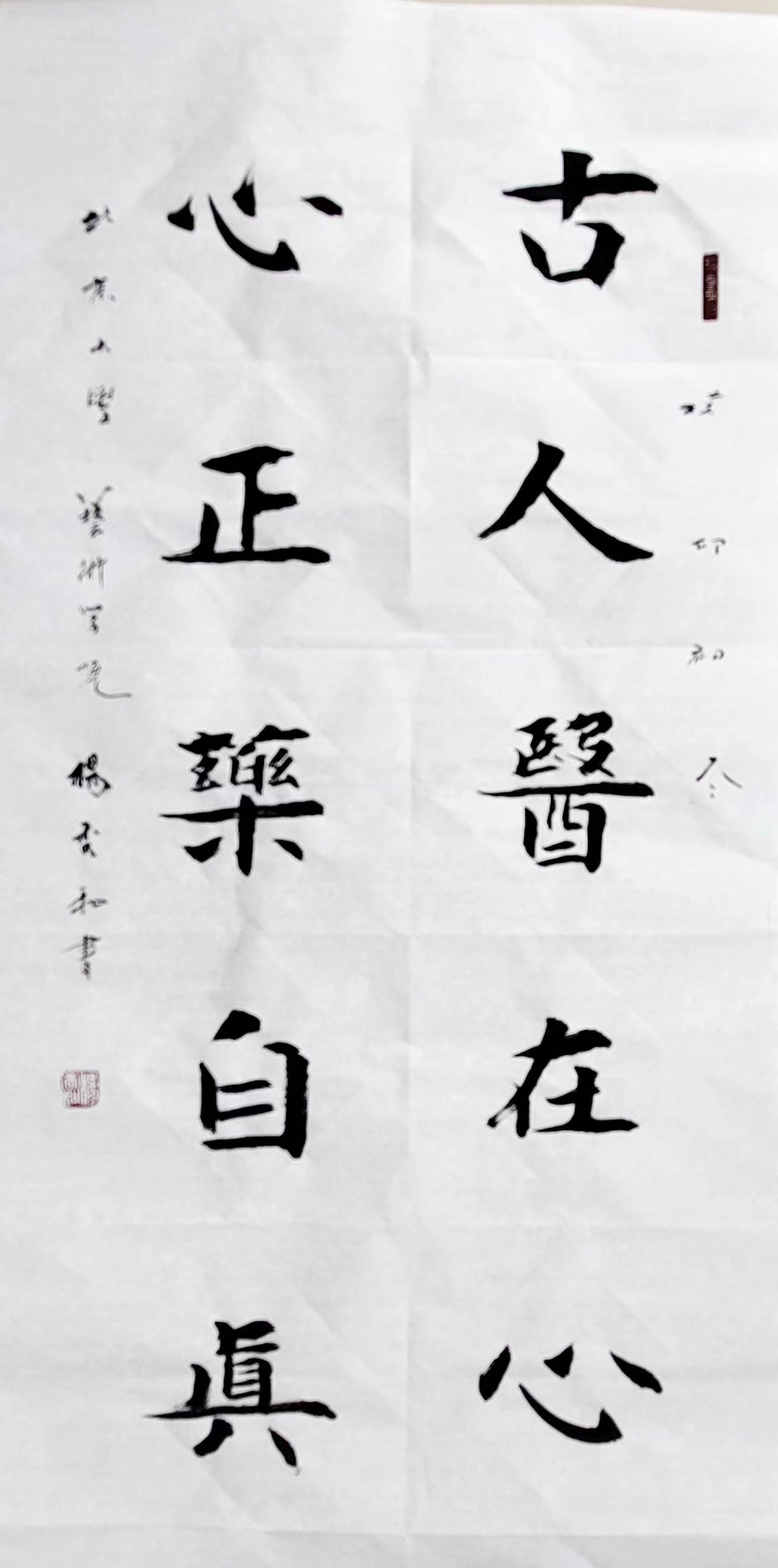

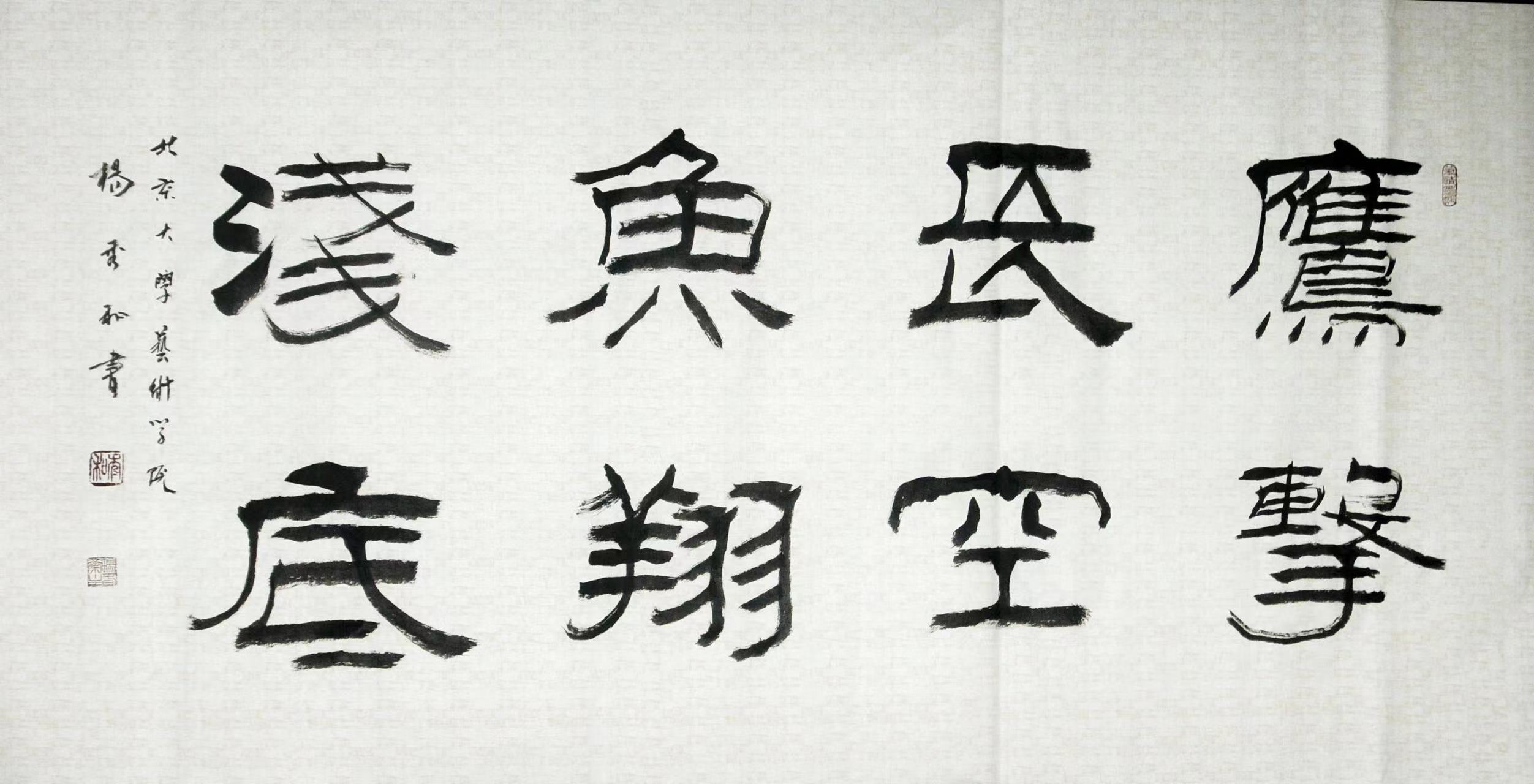

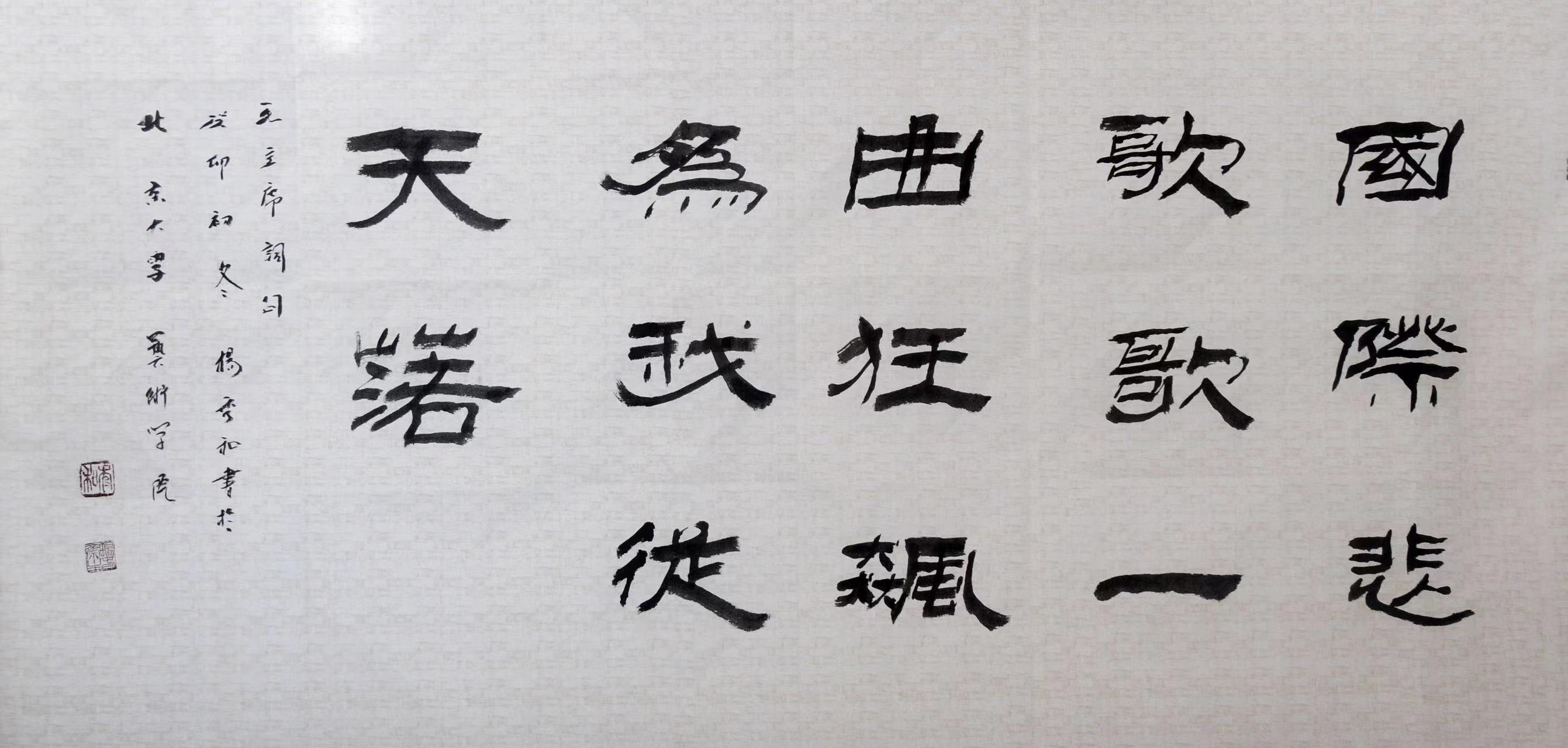

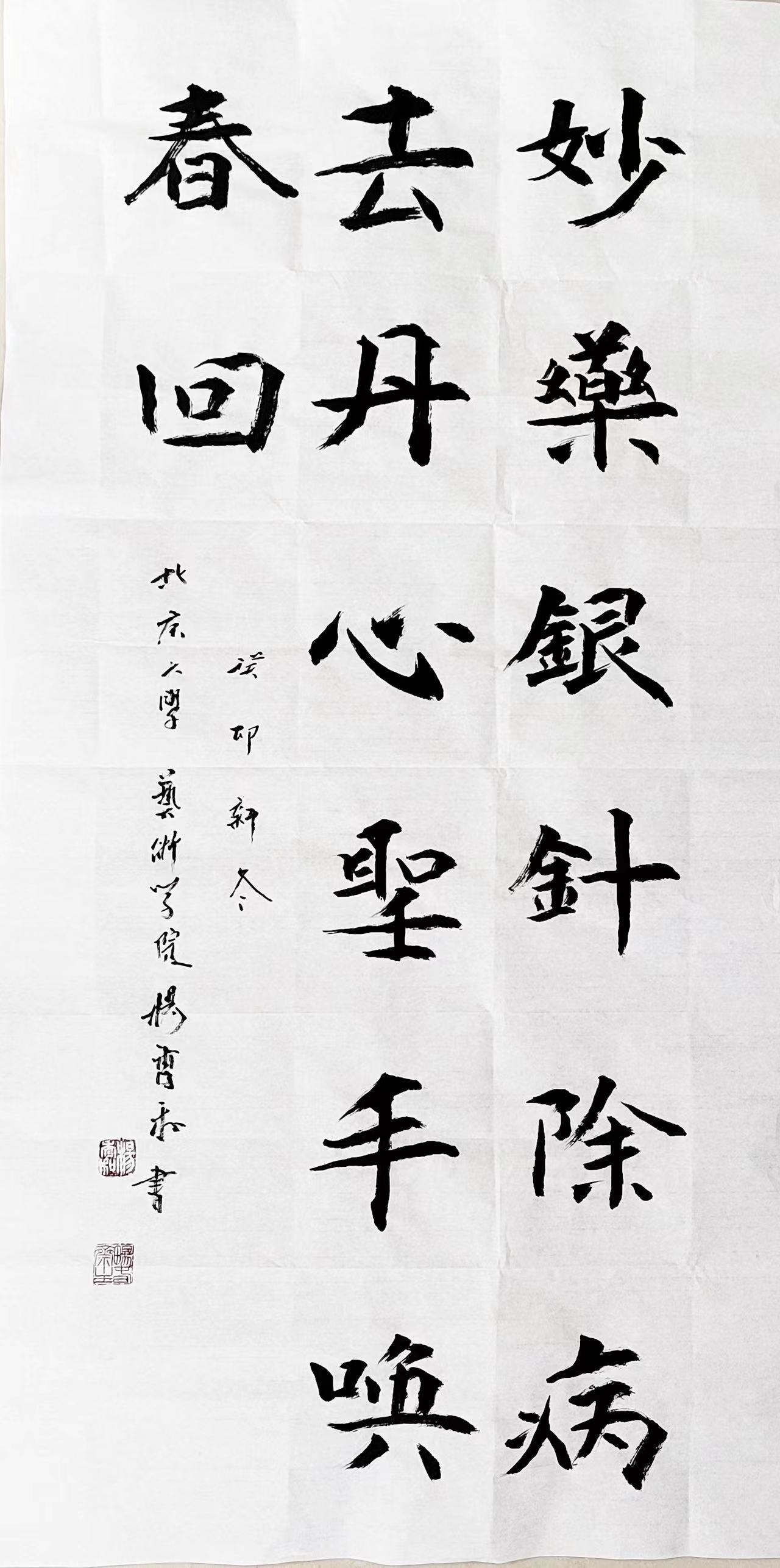

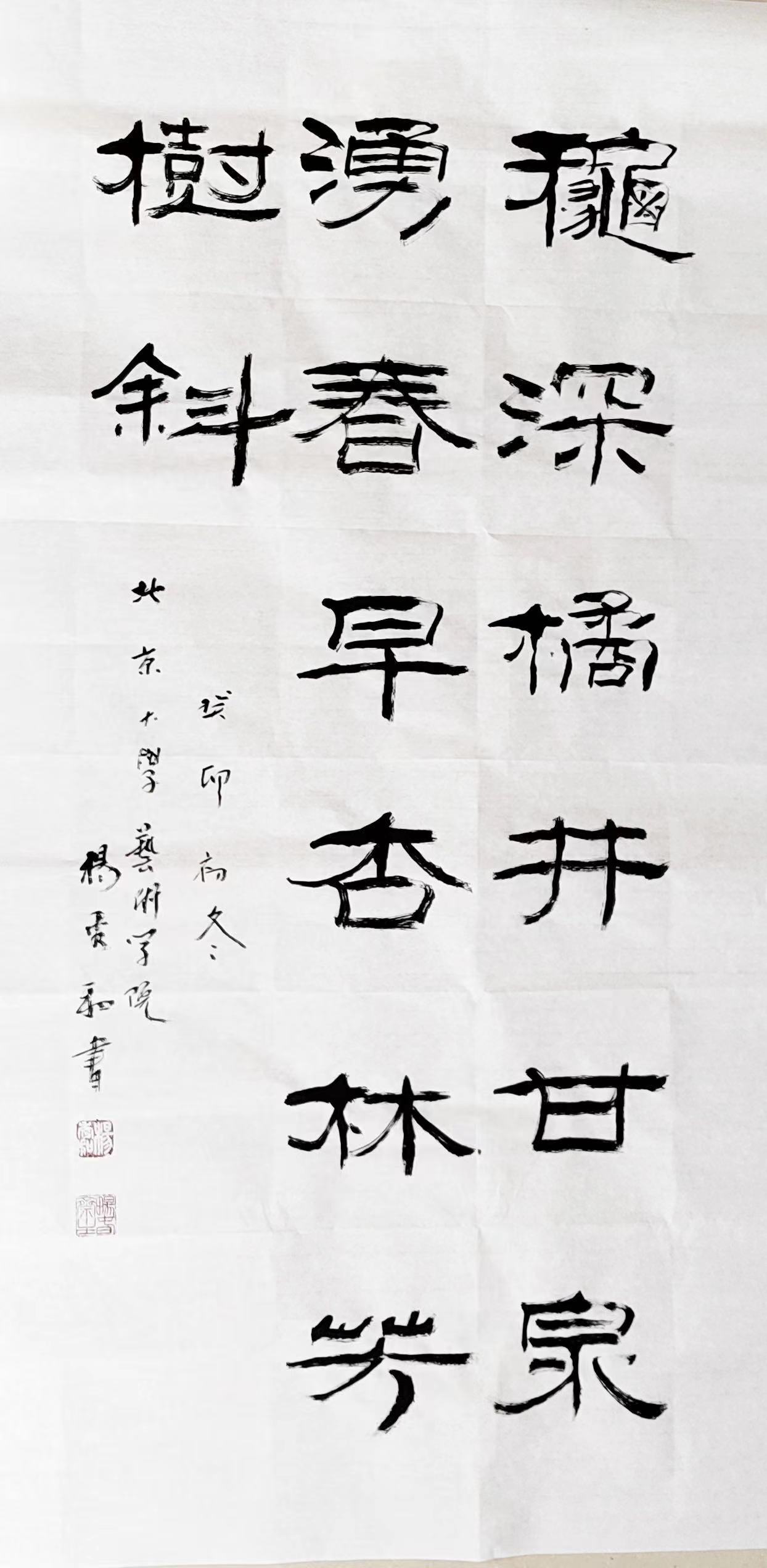

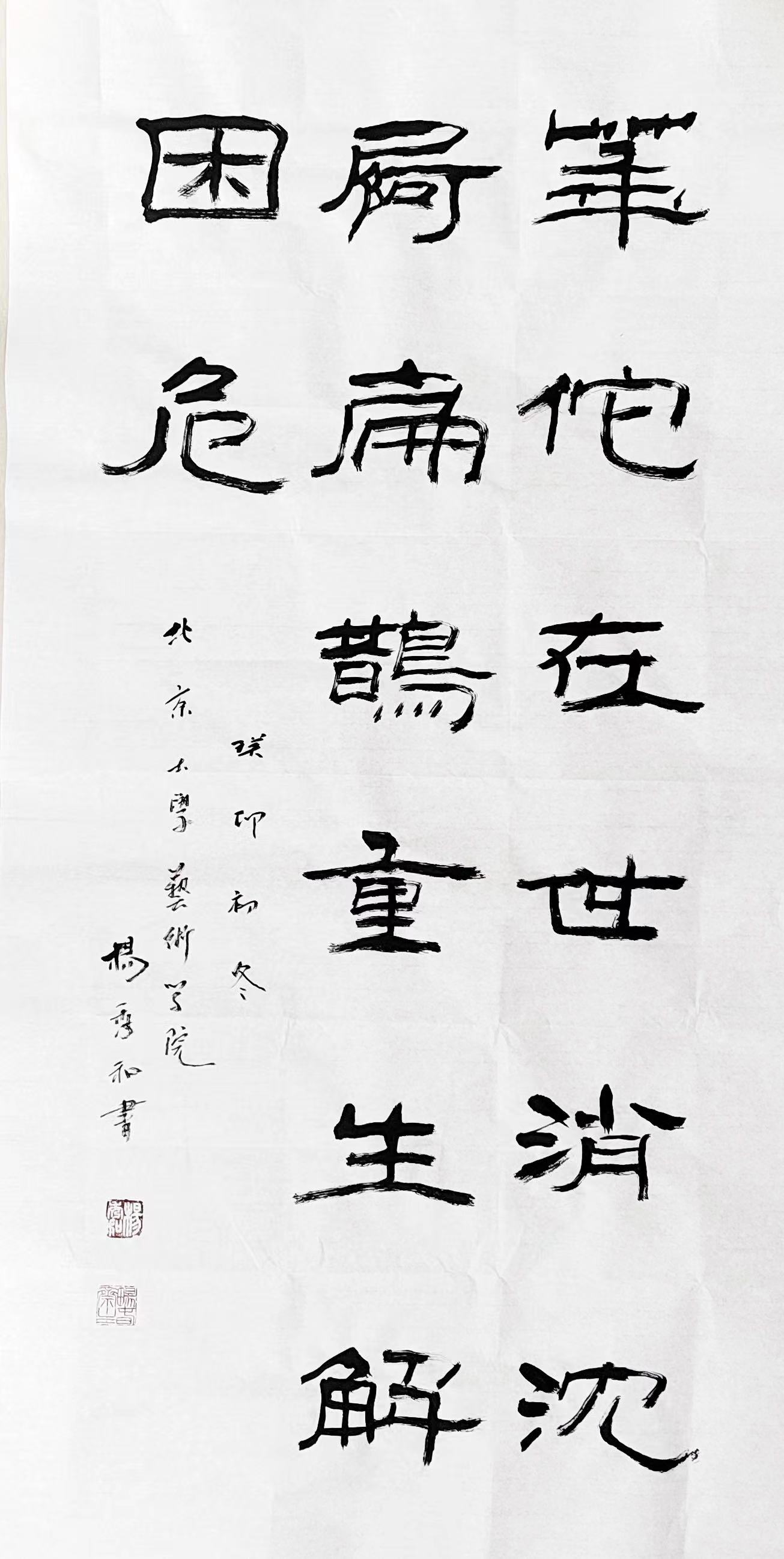

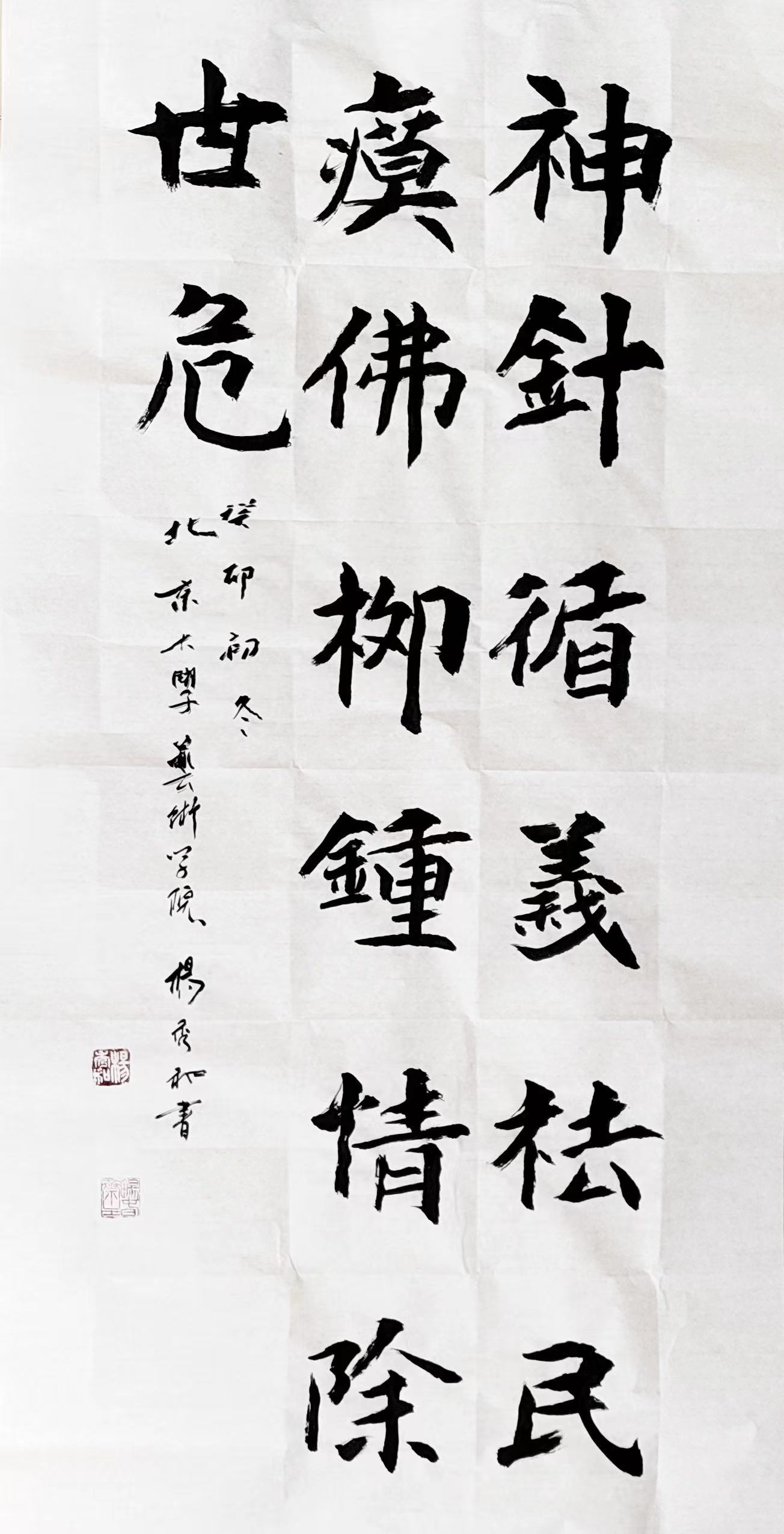

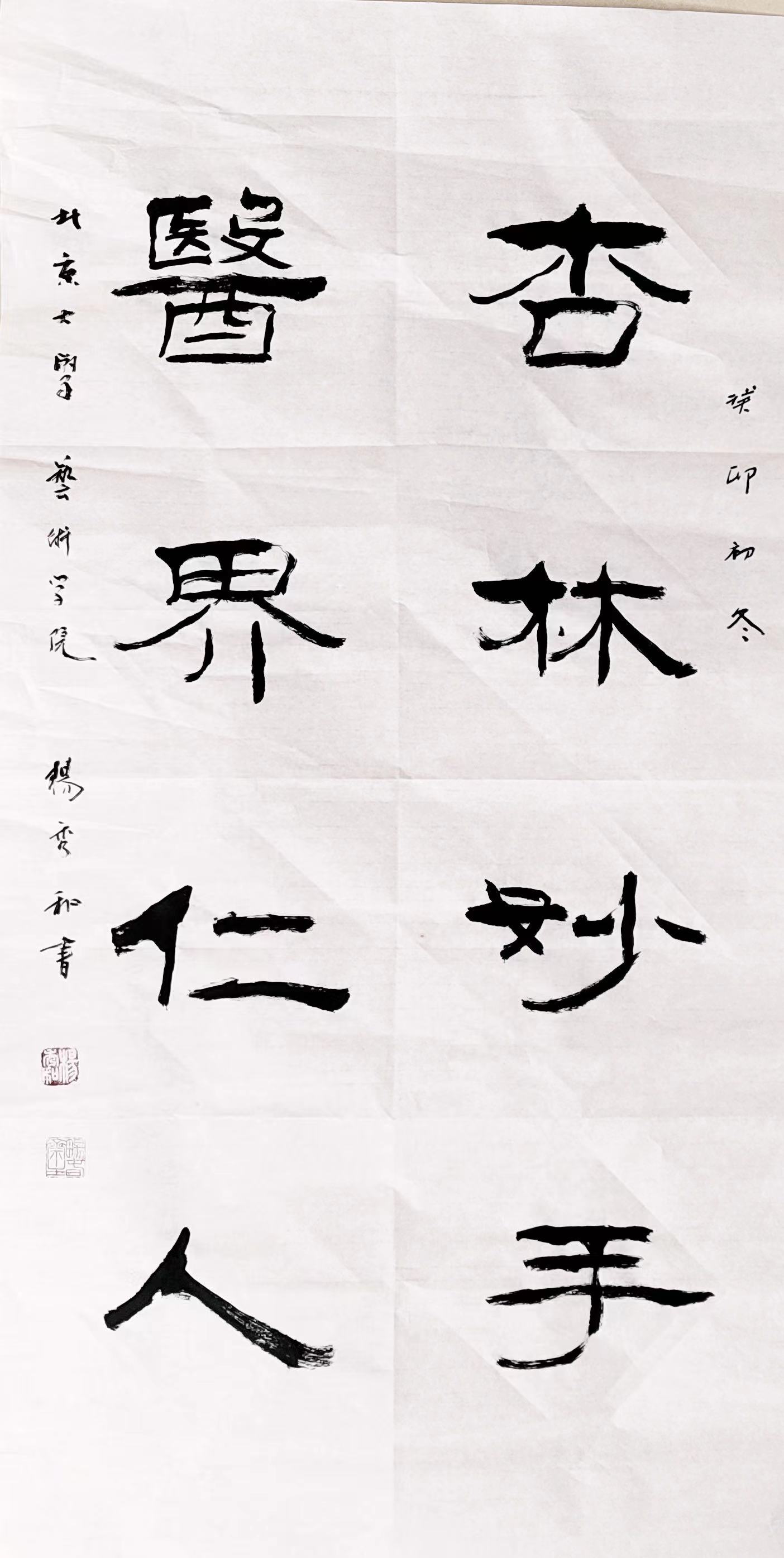

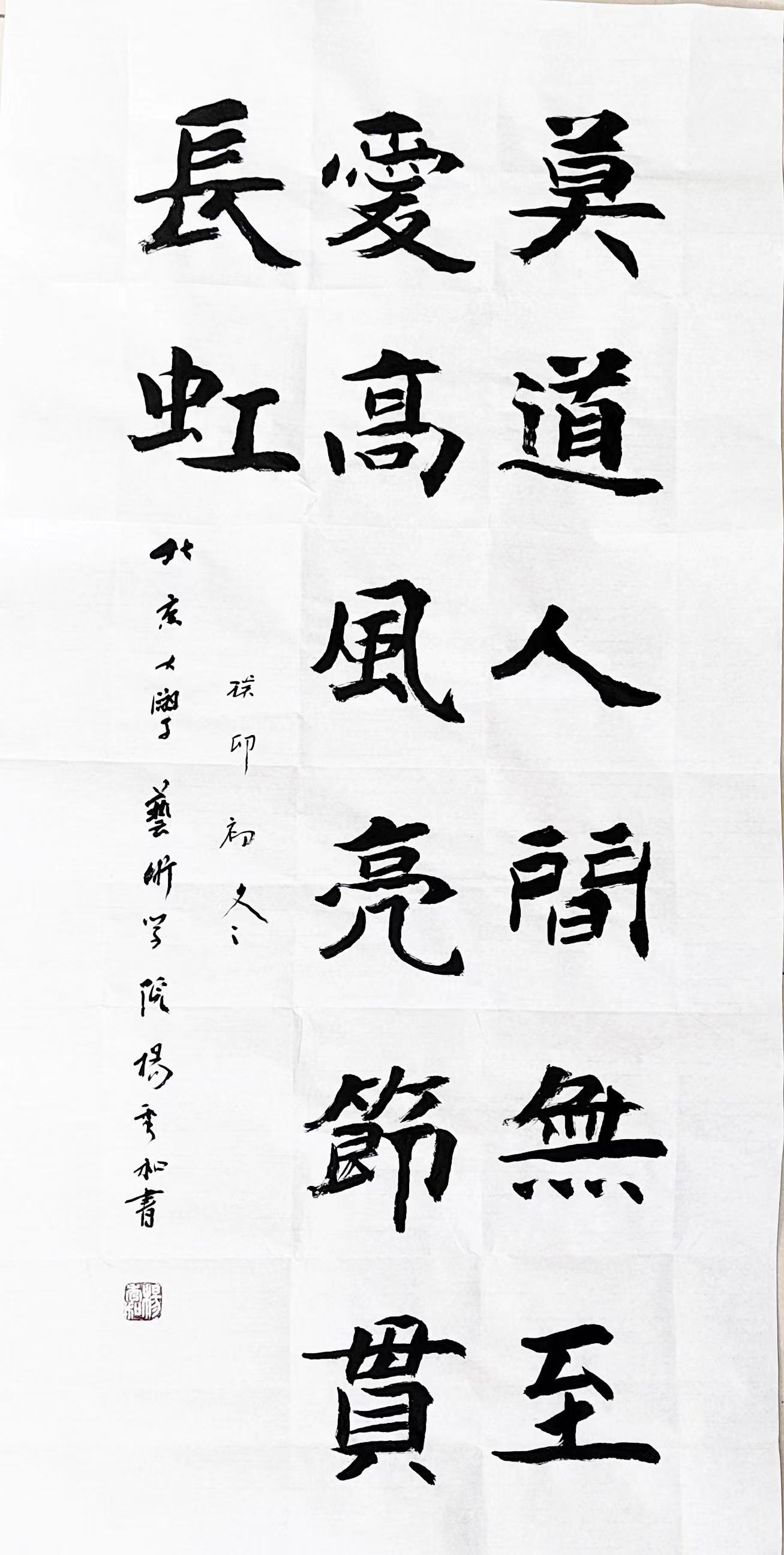

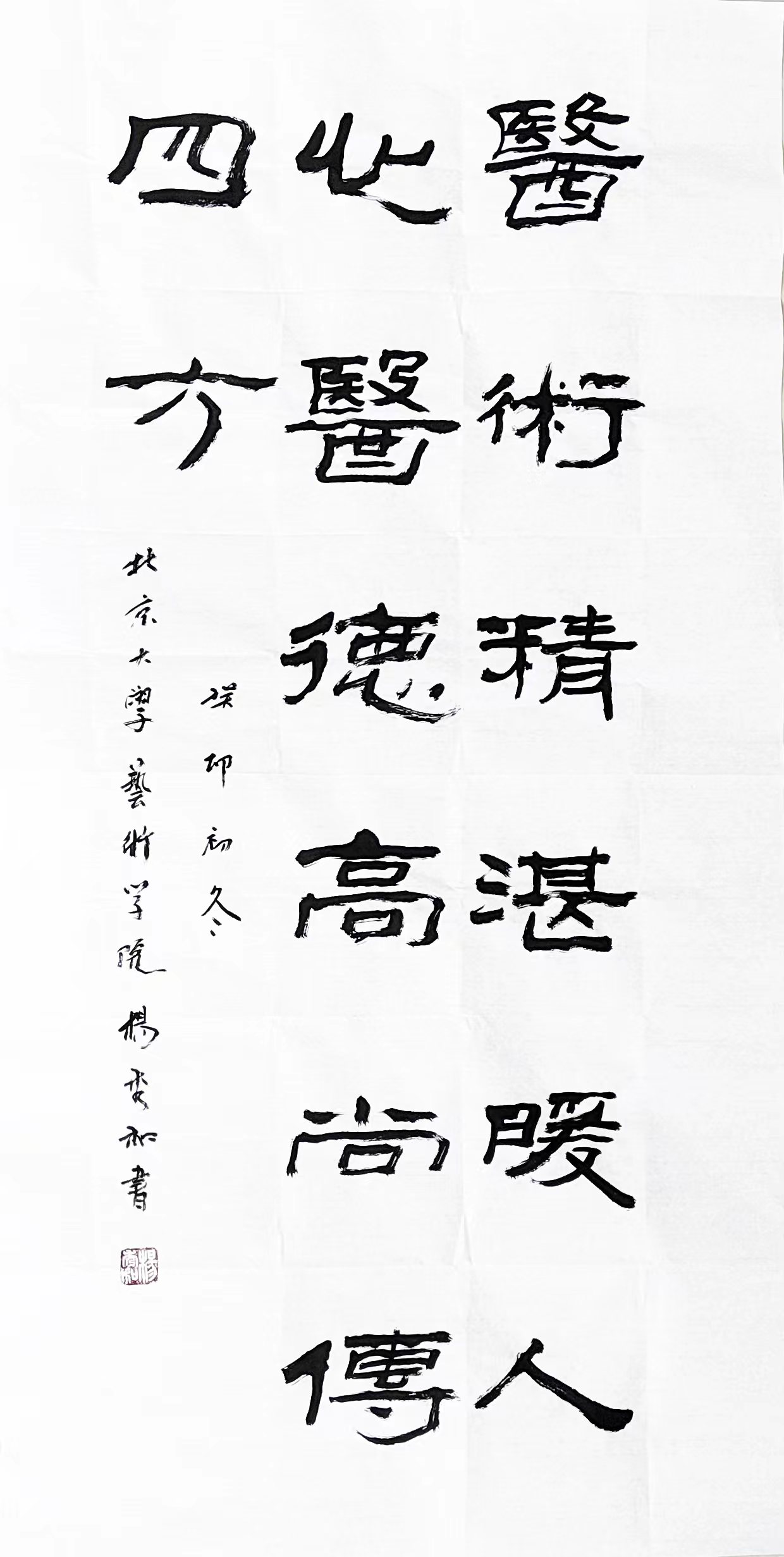

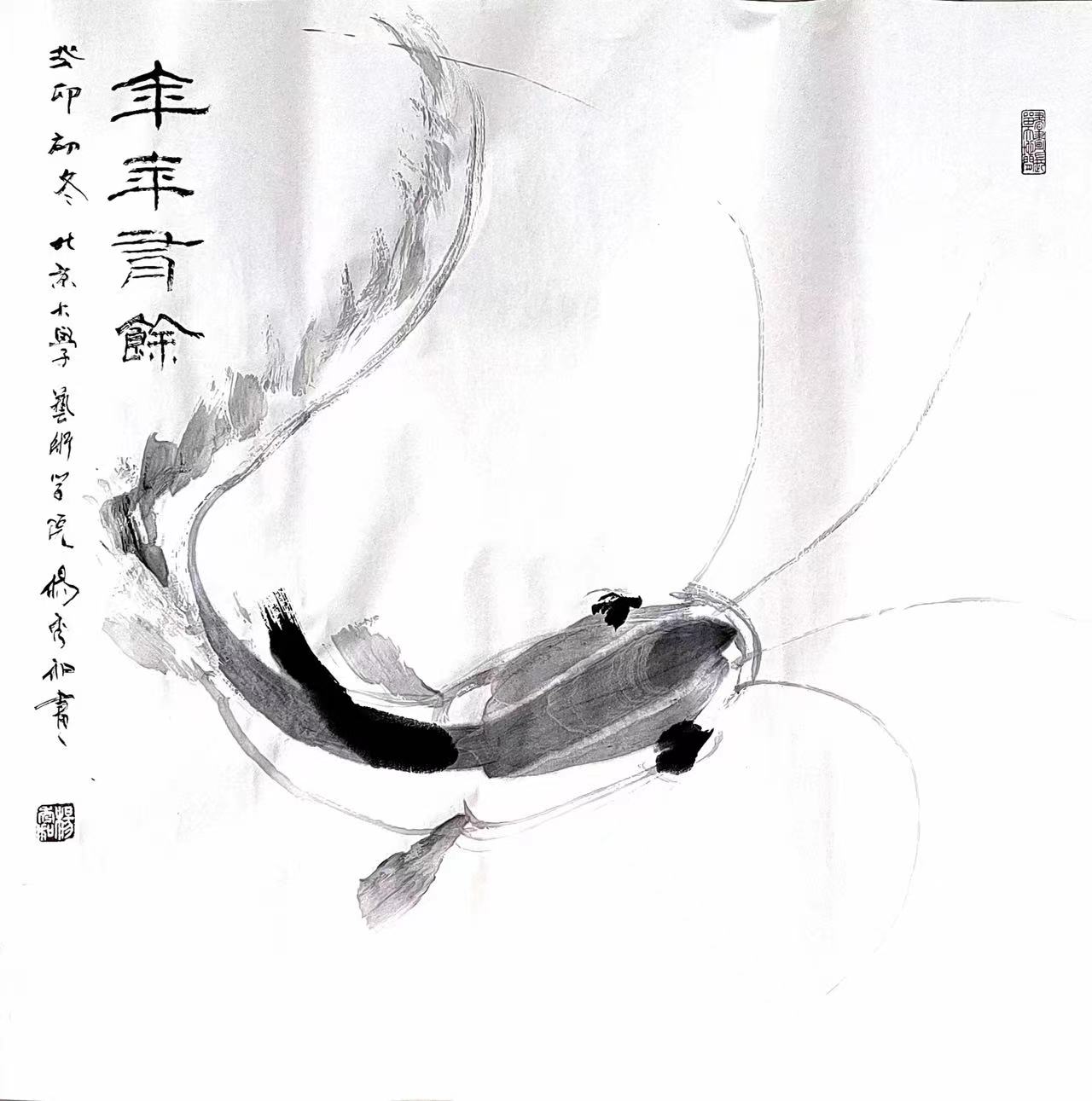

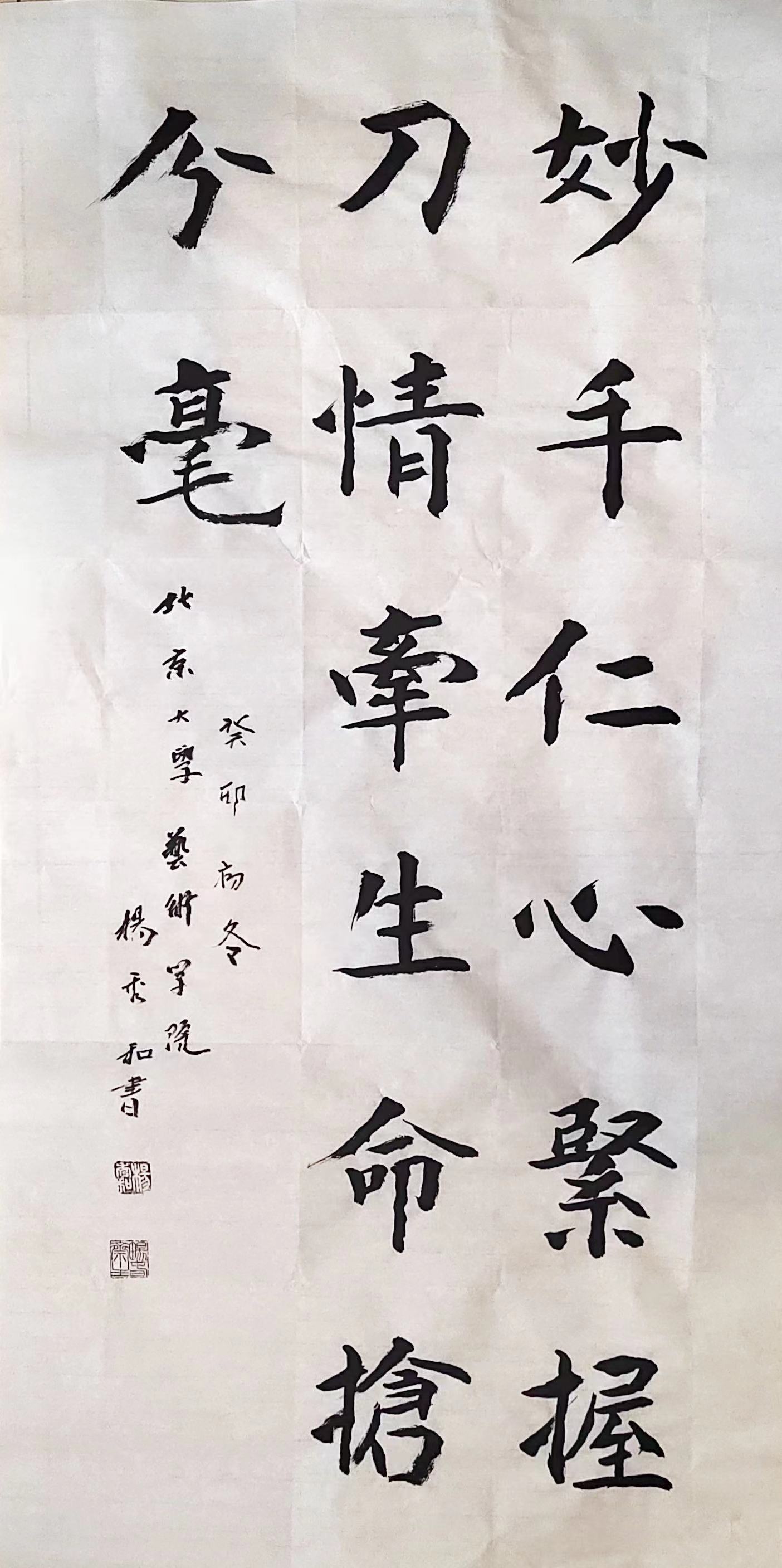

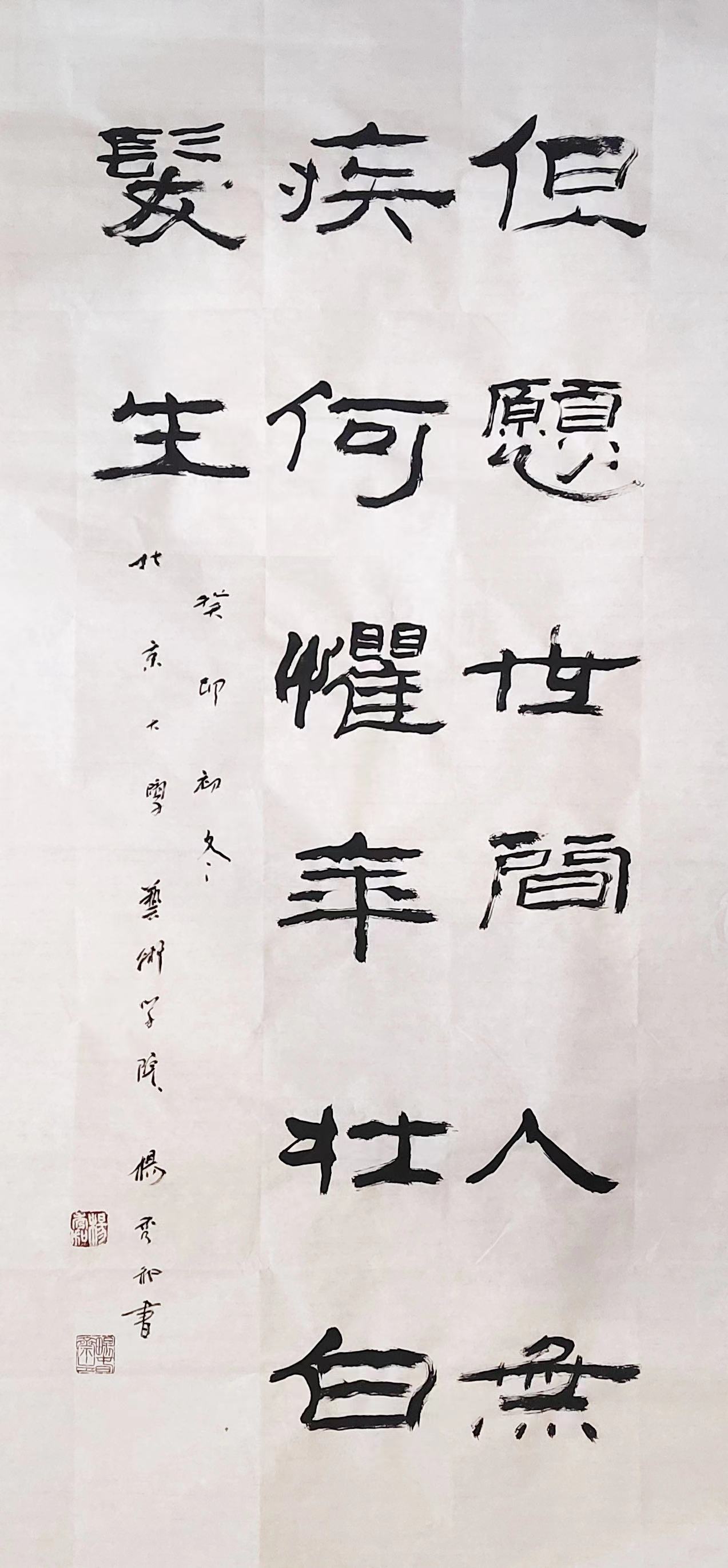

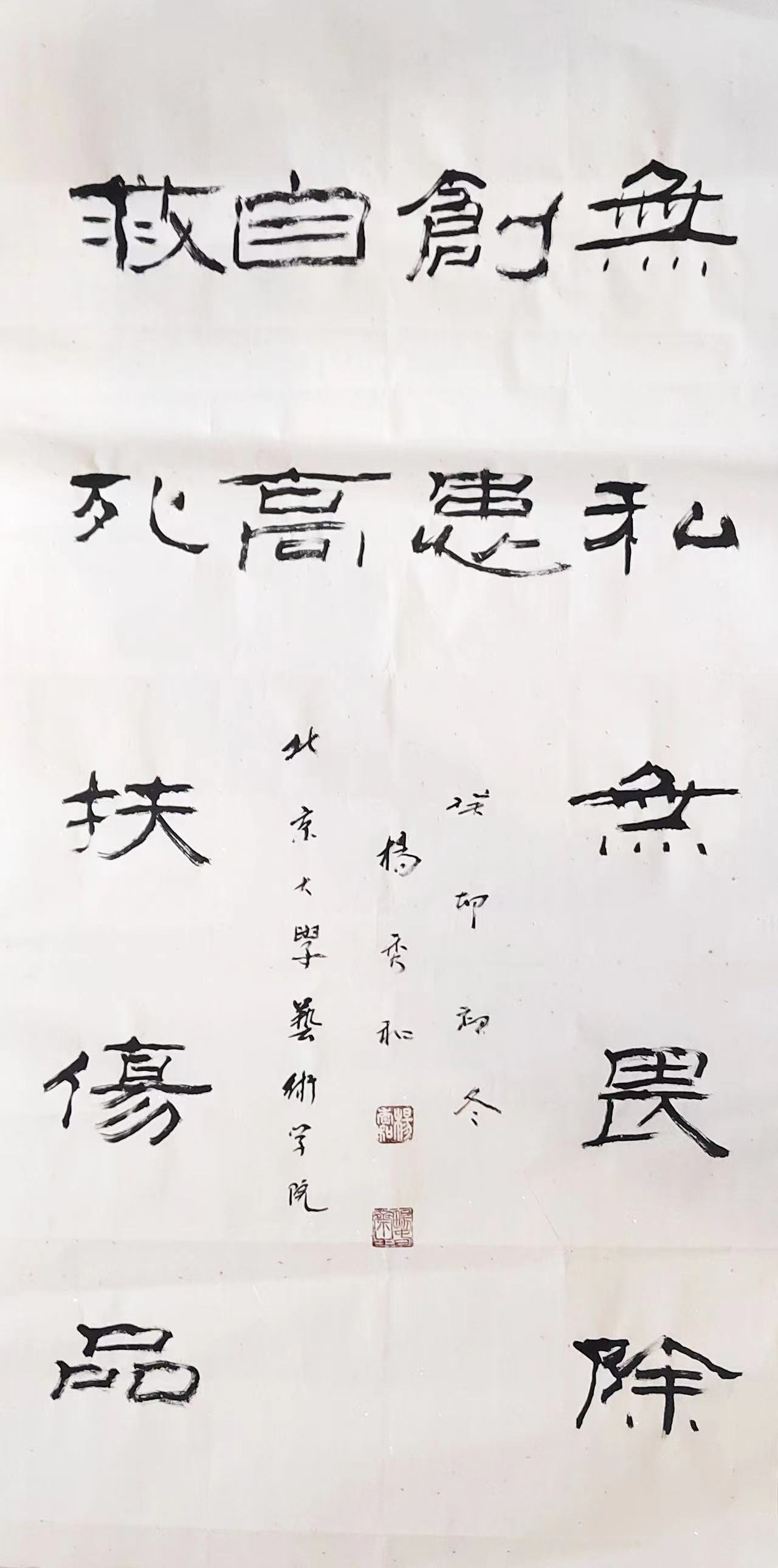

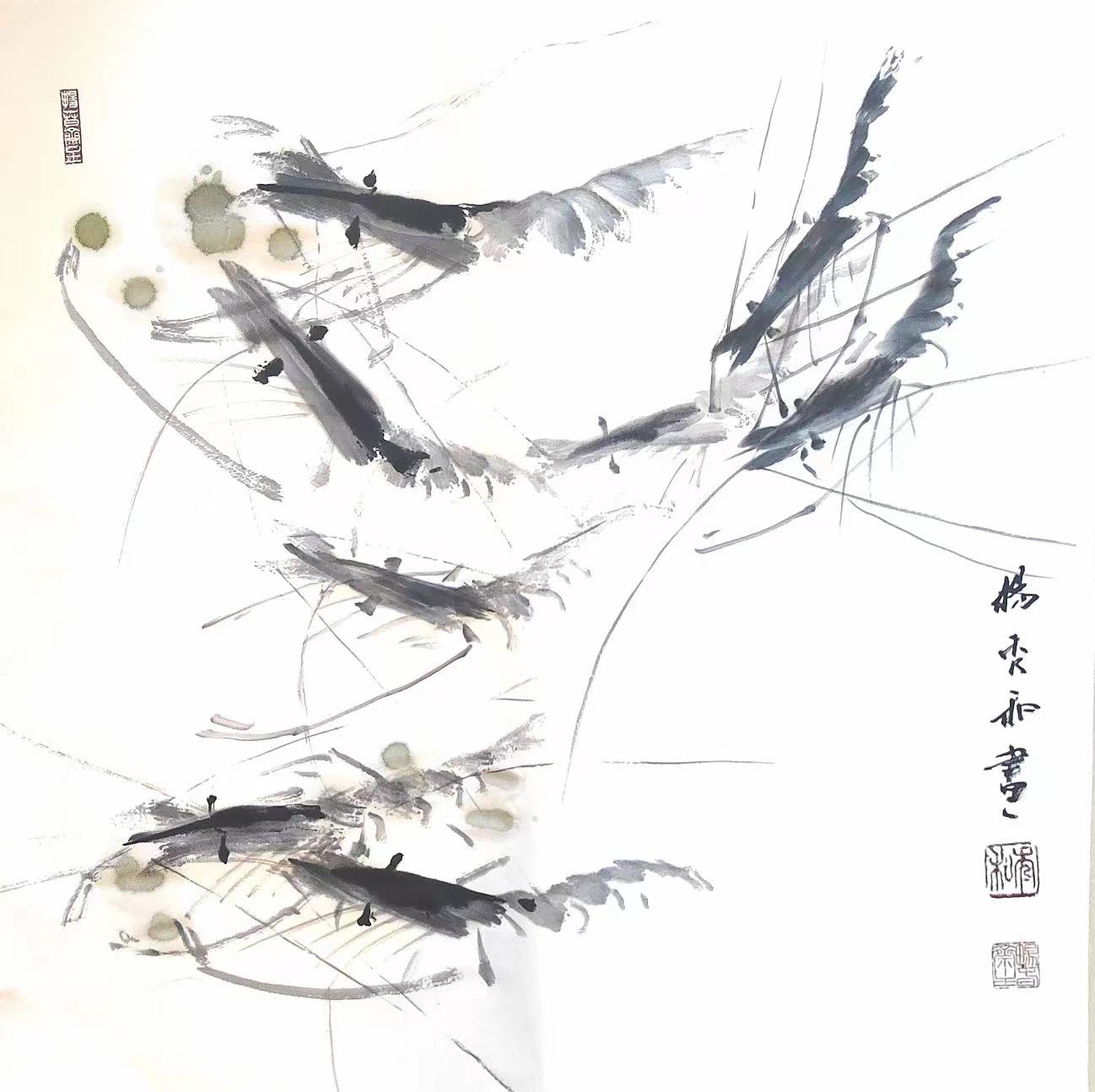

杨秀和,字晓阳,号畅春斋主,当代著名书法家、画家、书画教育家、社会活动家、文化学者、北京大学特聘教授。杨秀和先生被评为国家一级书法家、国家一级美术师、国宾礼书画家,是中国书法家协会会员、中国美术家协会会员。杨秀和先生同时还是中国书画院院士、中国国艺人民书画院院士、北京市楹联学会书画院理事、中国民俗摄影家协会理事、北京海图书画苑首席艺术顾问。还被授予“中国实力派书画家”、“中国百强书画家”、“当代书画艺术领军人物”、“北京市海淀区文化名片”等荣誉称号。

杨秀和先生1955年生于北京,2021年被录入《中国名人辞典》。2022年,北京市保利拍卖平台对杨秀和先生创作的一套四尺整张主题为“砥砺前行,不负韶华”书法作品进行义捐拍卖,最终以17.8万元人民币成交,这也是杨秀和先生书法作品通过拍卖所拍出的最高成交价格。

杨秀和先生自幼喜爱书画,师从原北京市文化局副局长、北京师范大学教授、著名书法家刘汉春先生。刘汉春先生与刘炳森先生皆出自曾被启功先生评为“昆吾切玉,铁面向人”的近代书法巨匠夏午樵先生门下。

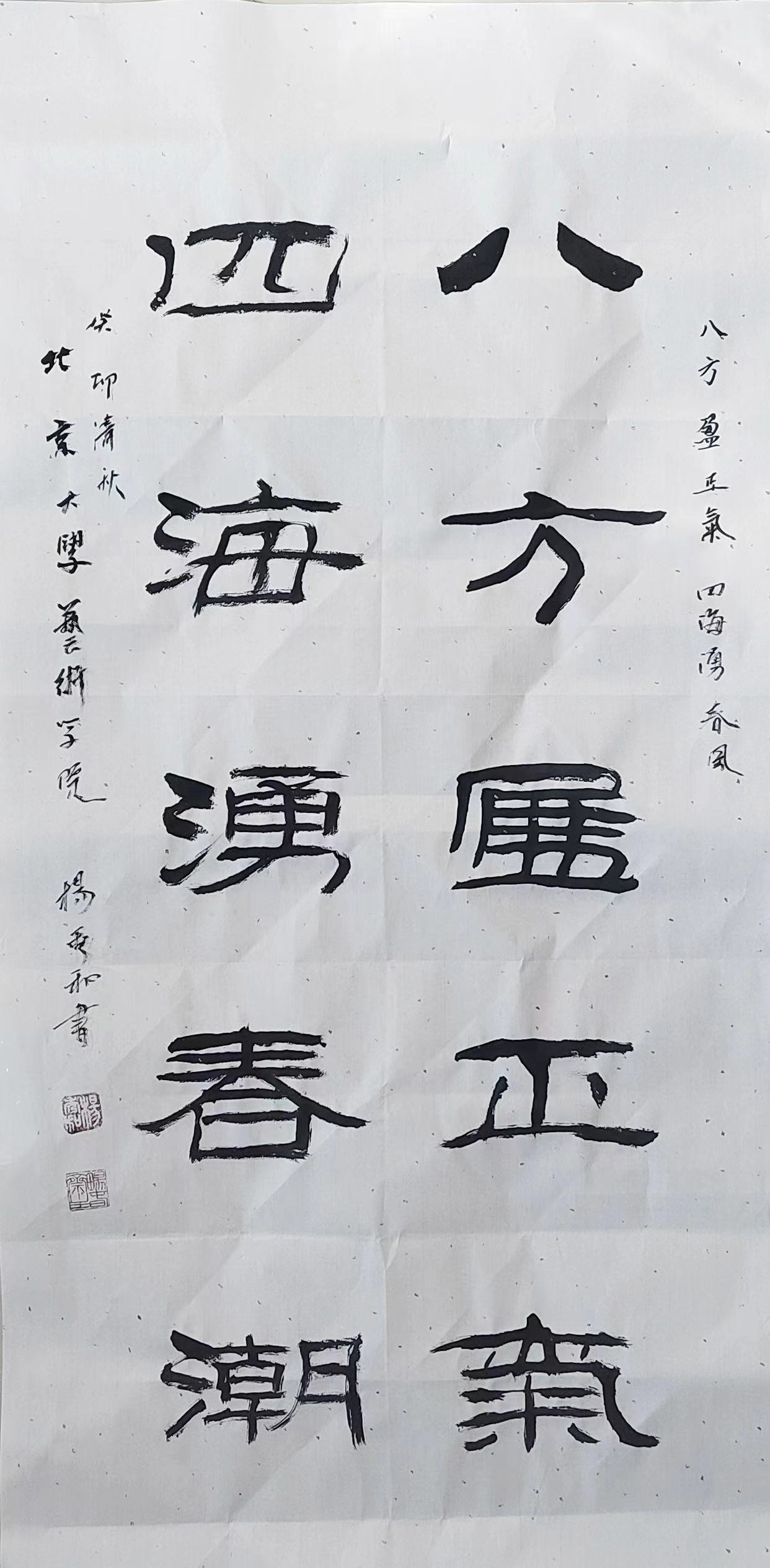

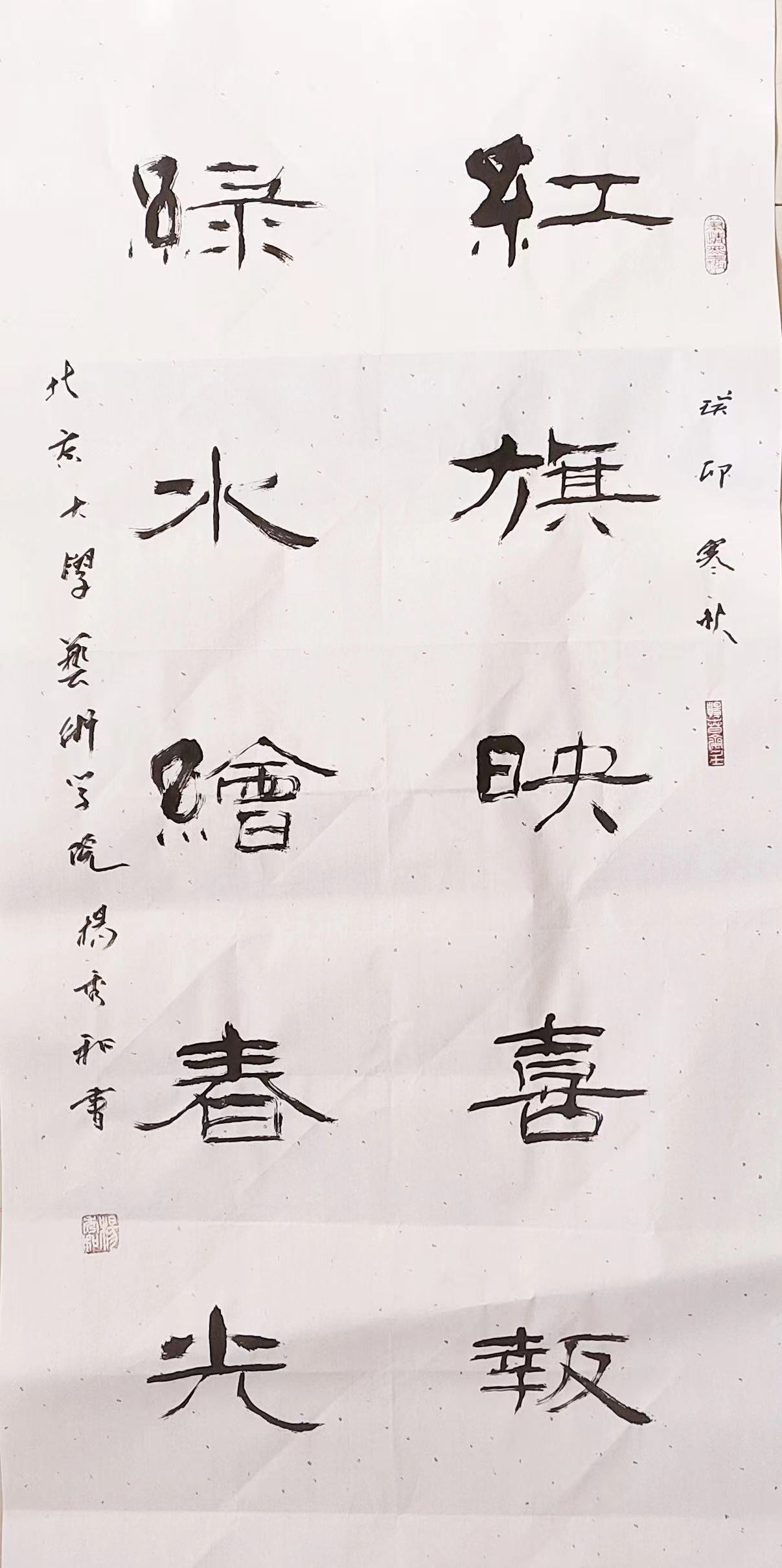

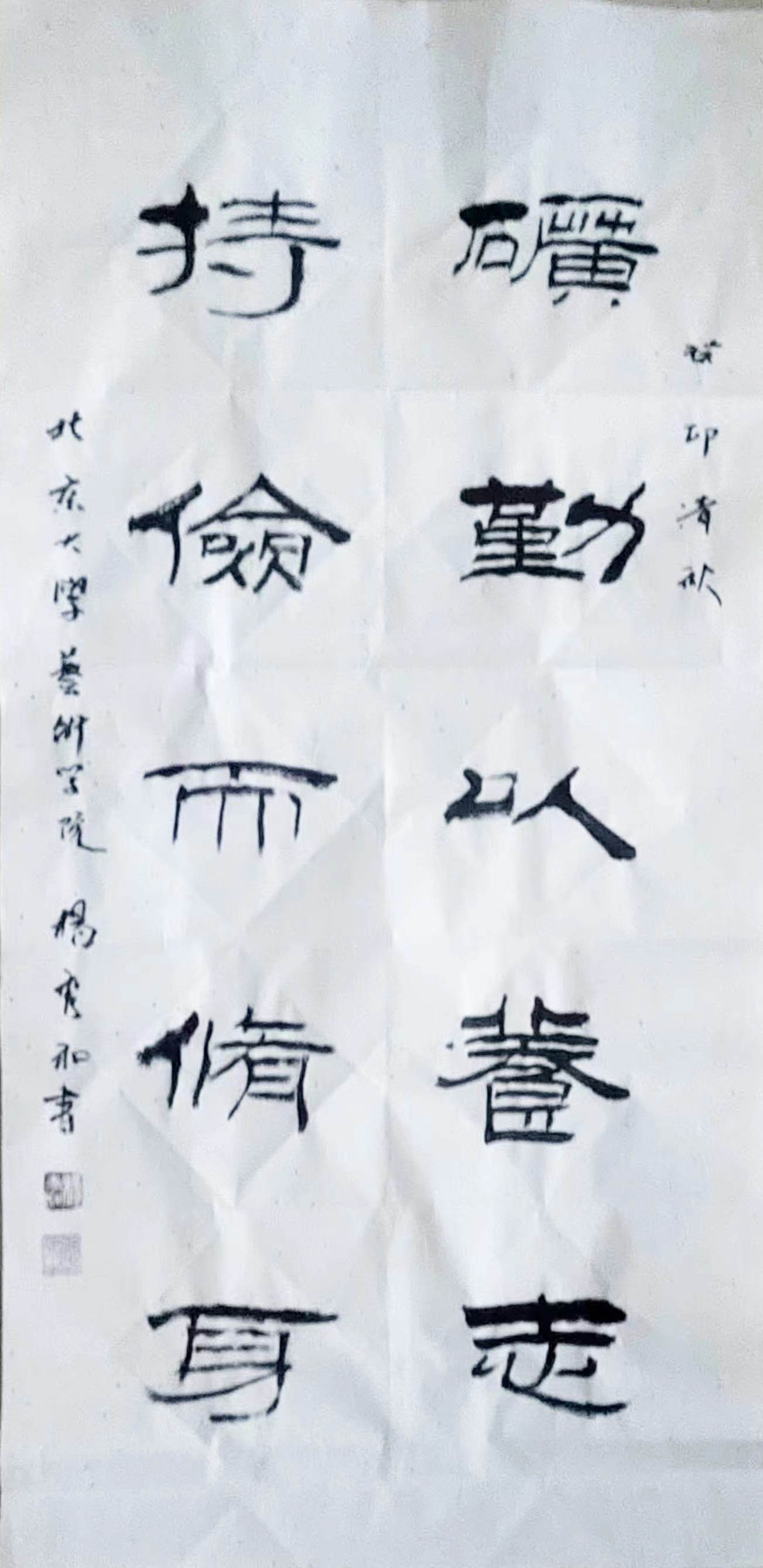

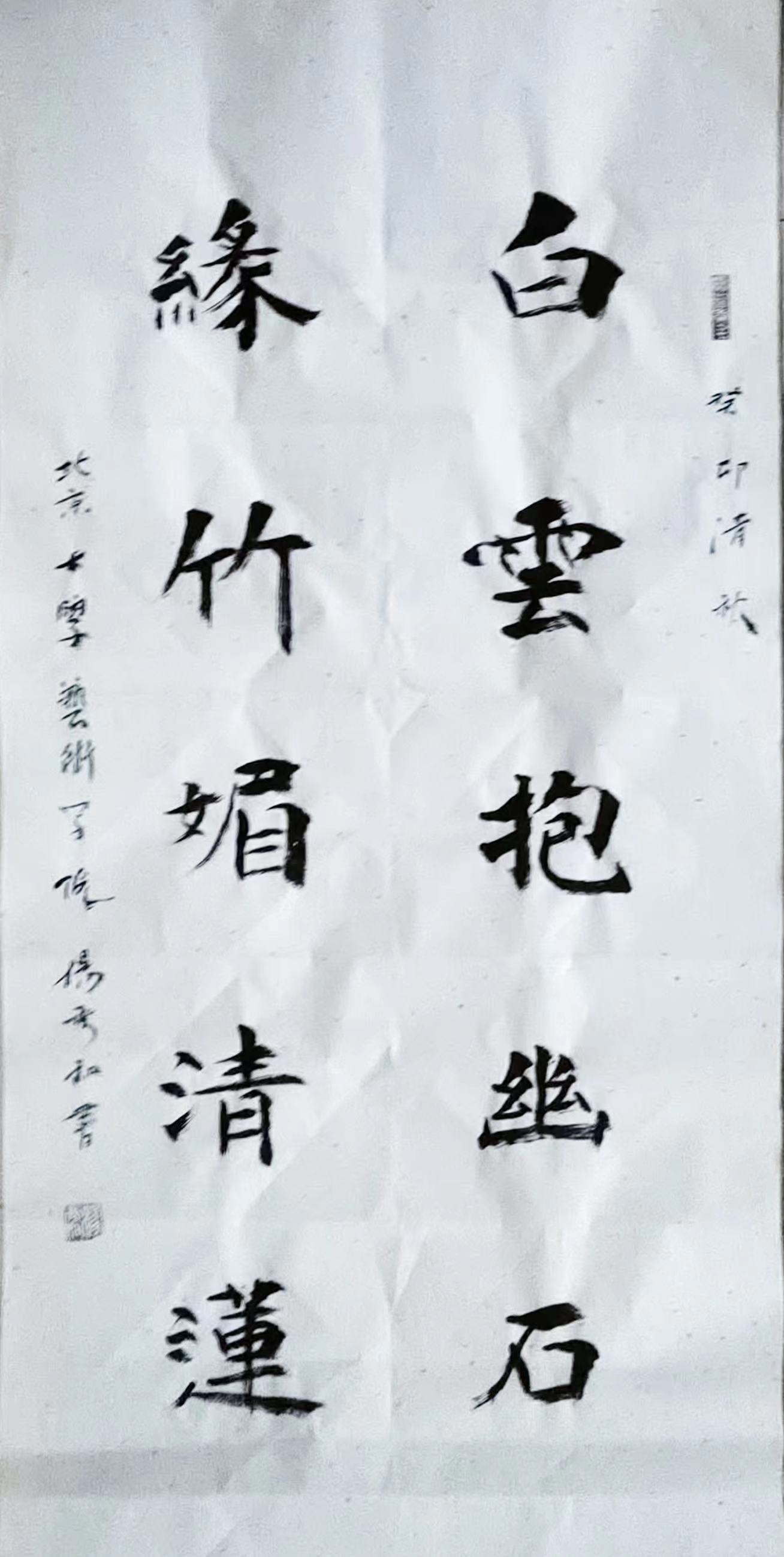

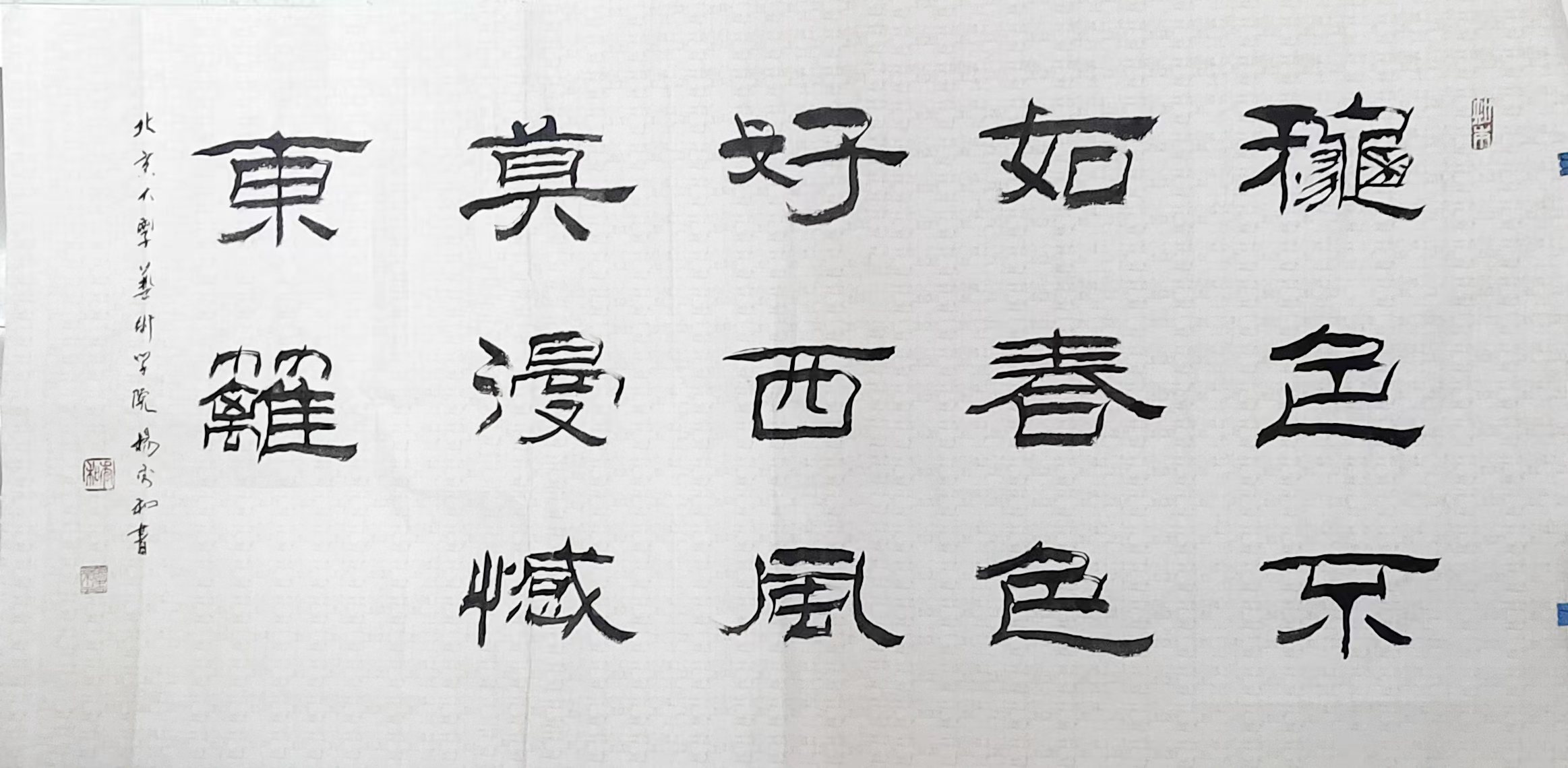

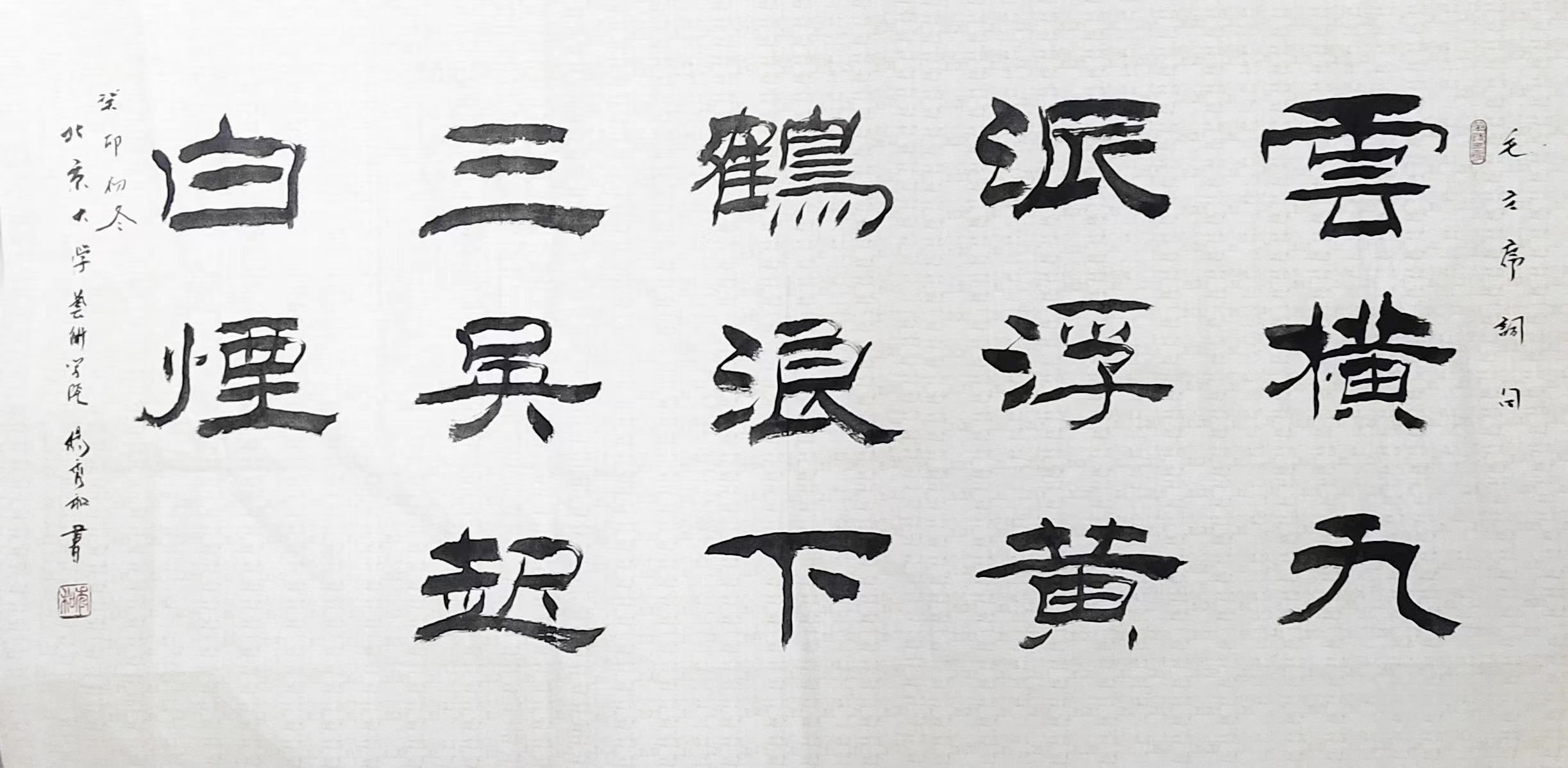

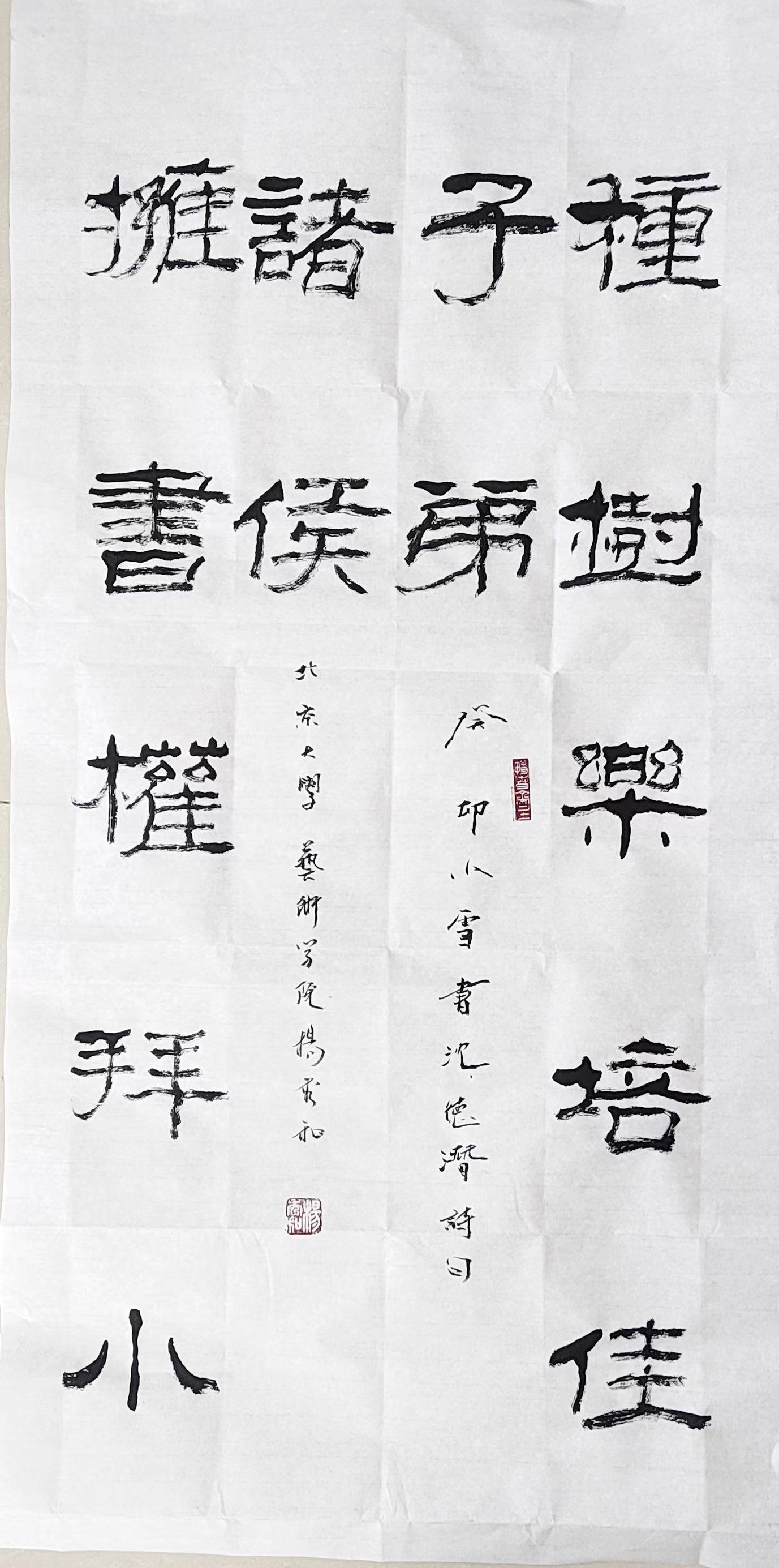

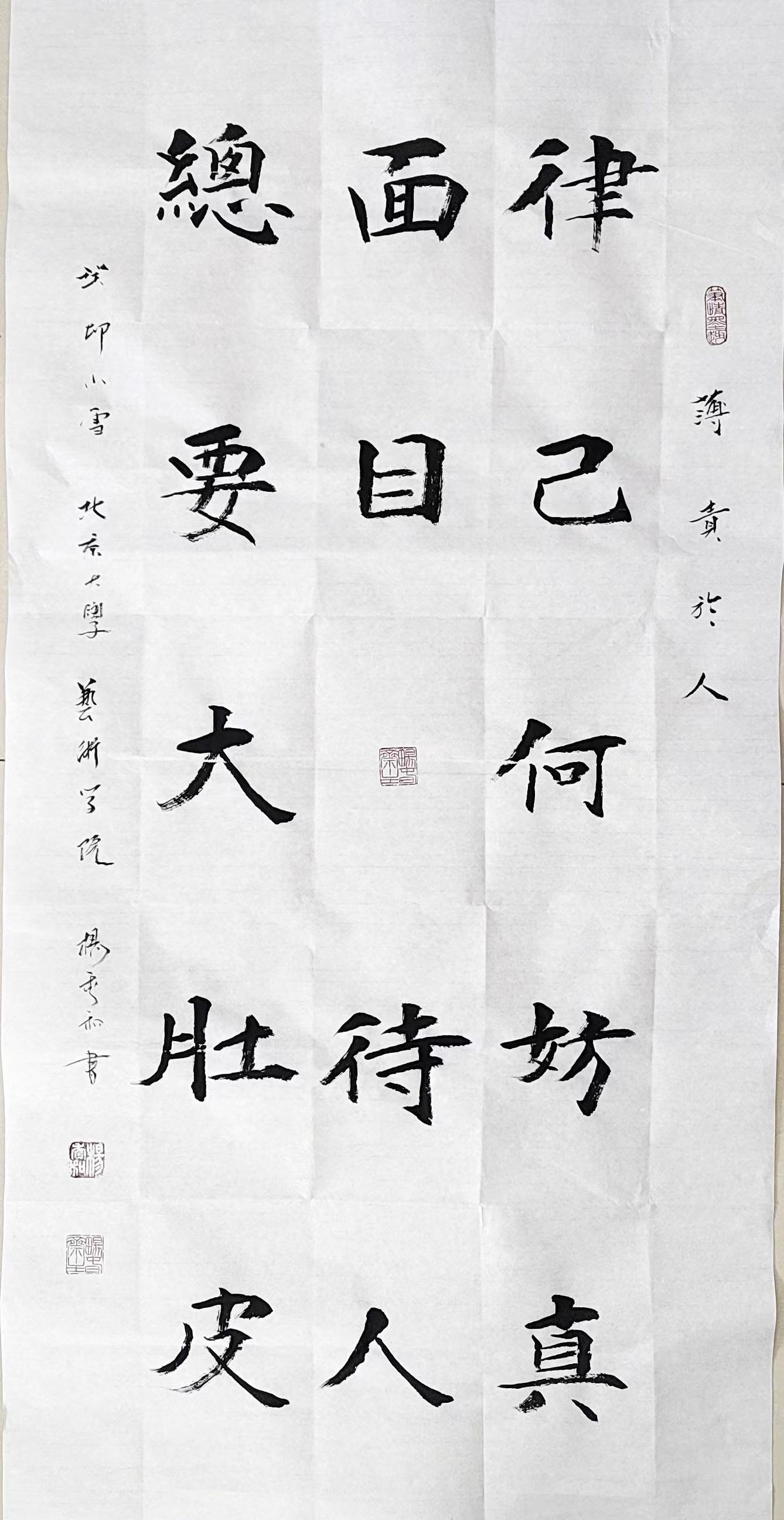

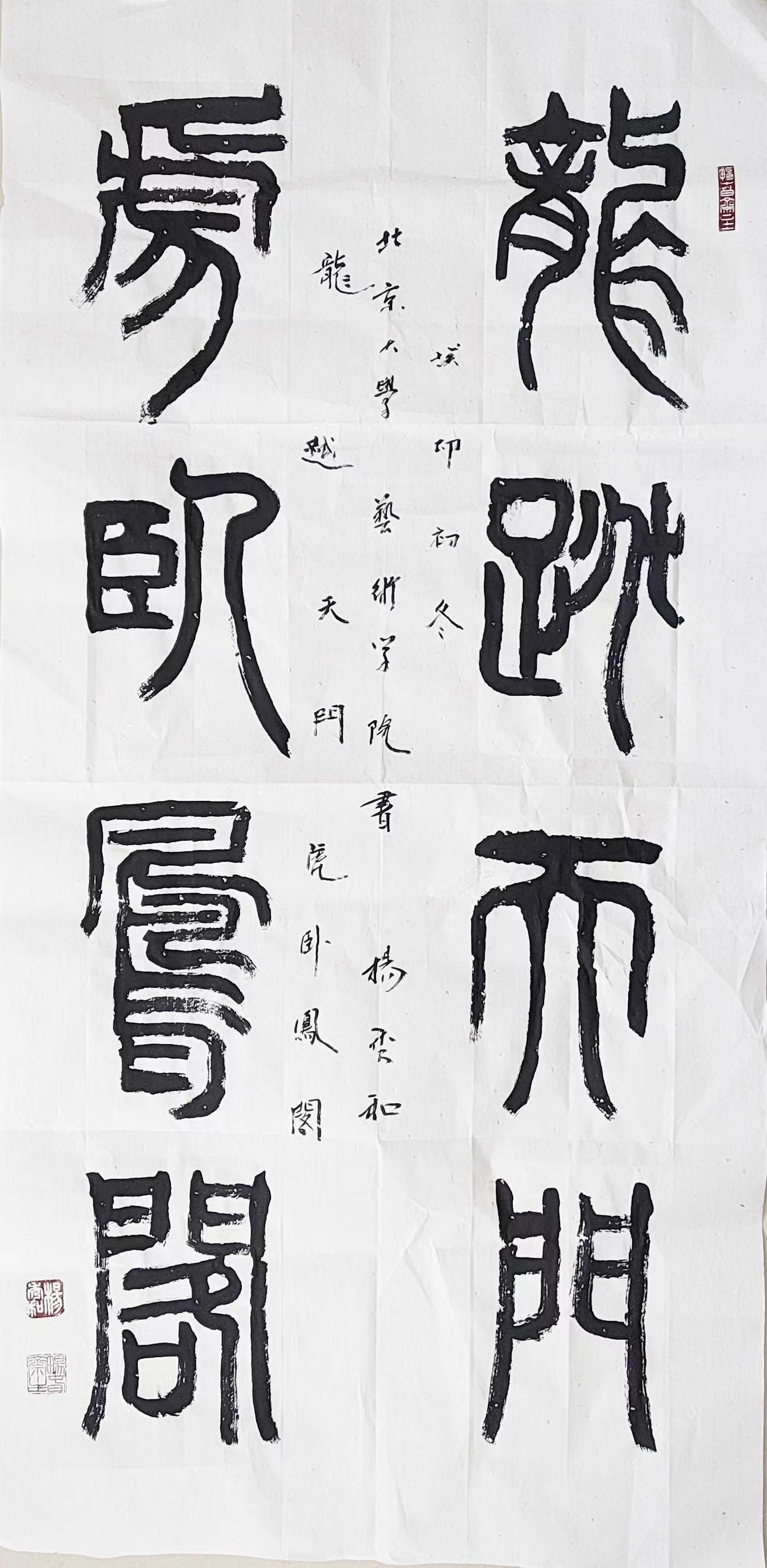

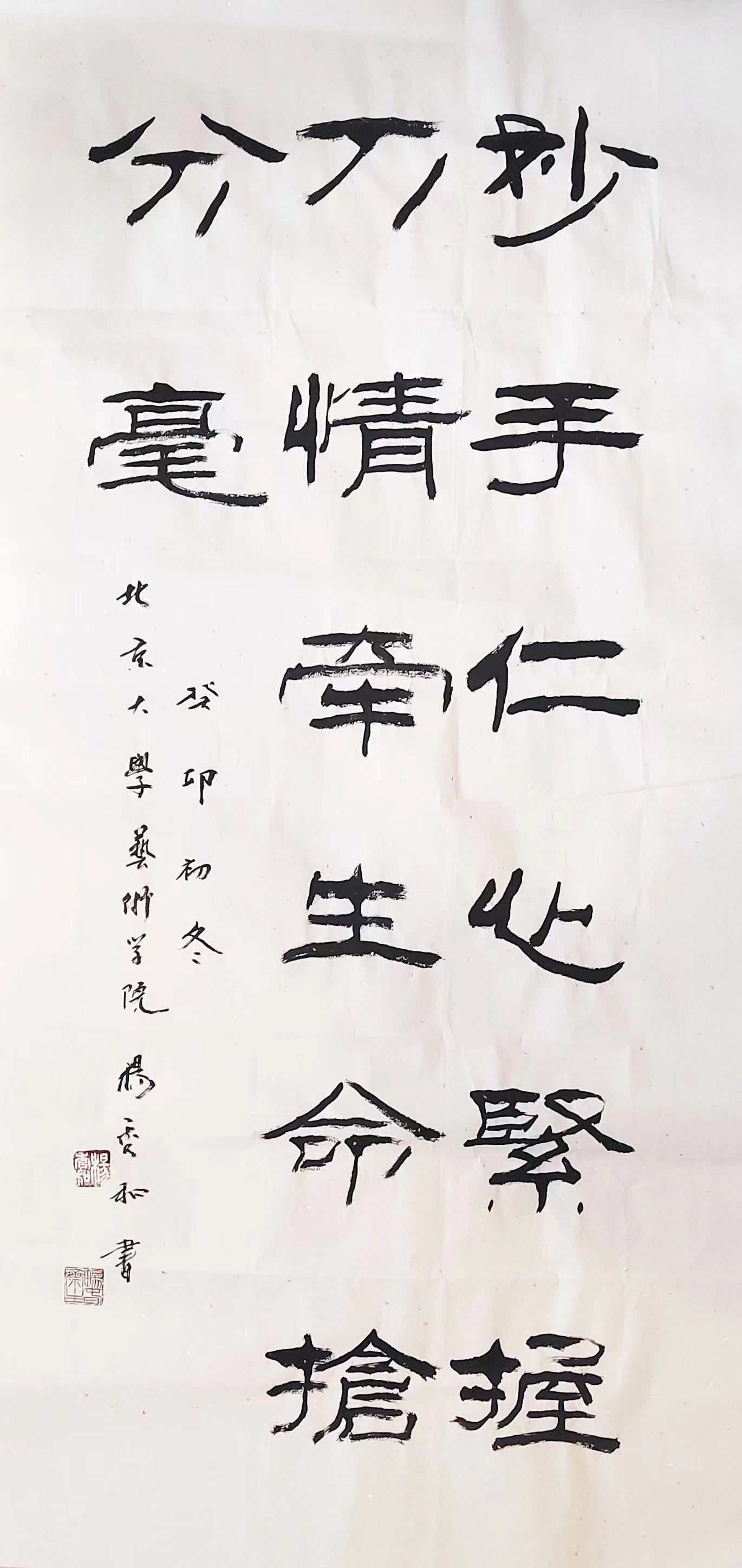

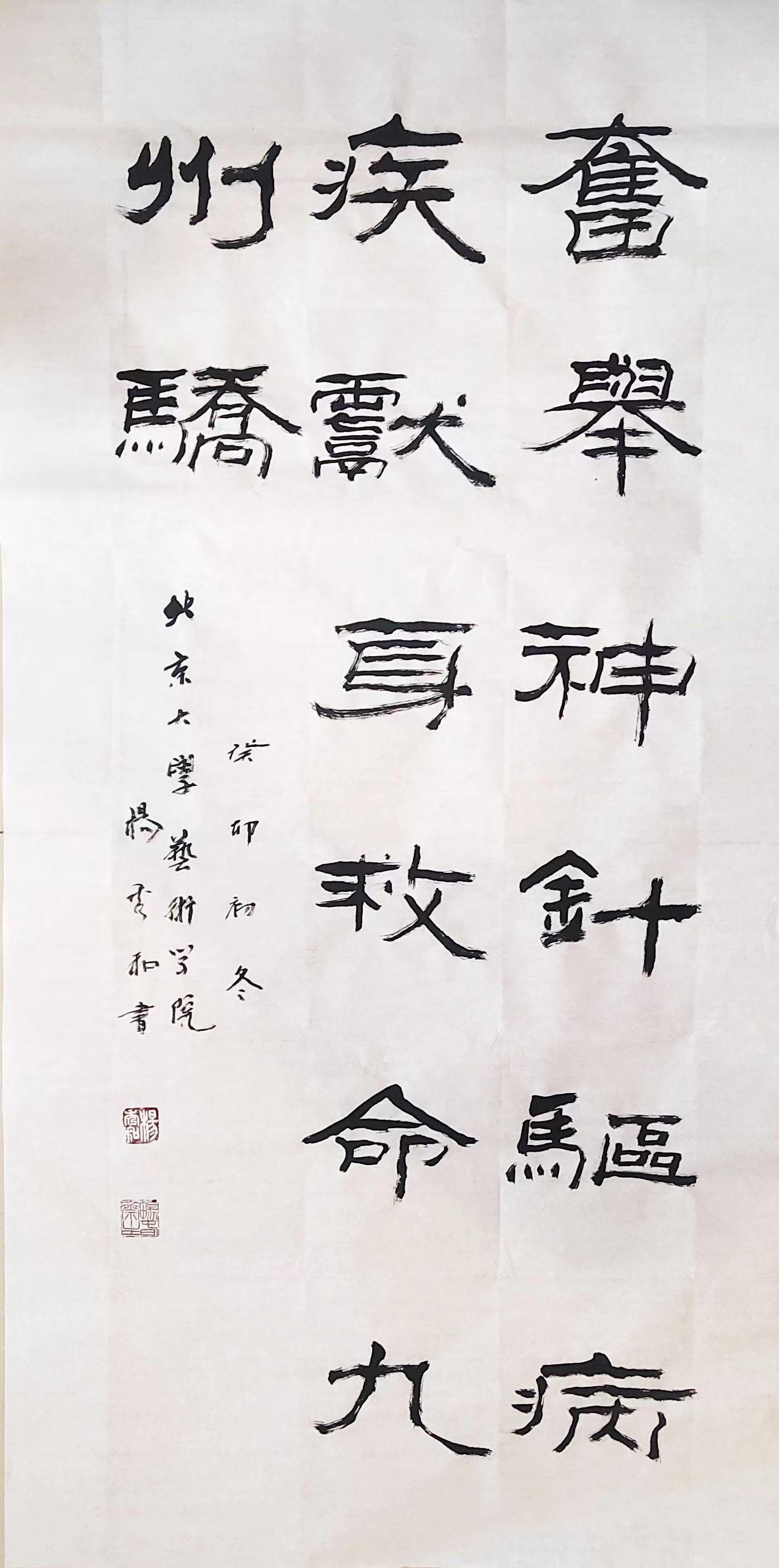

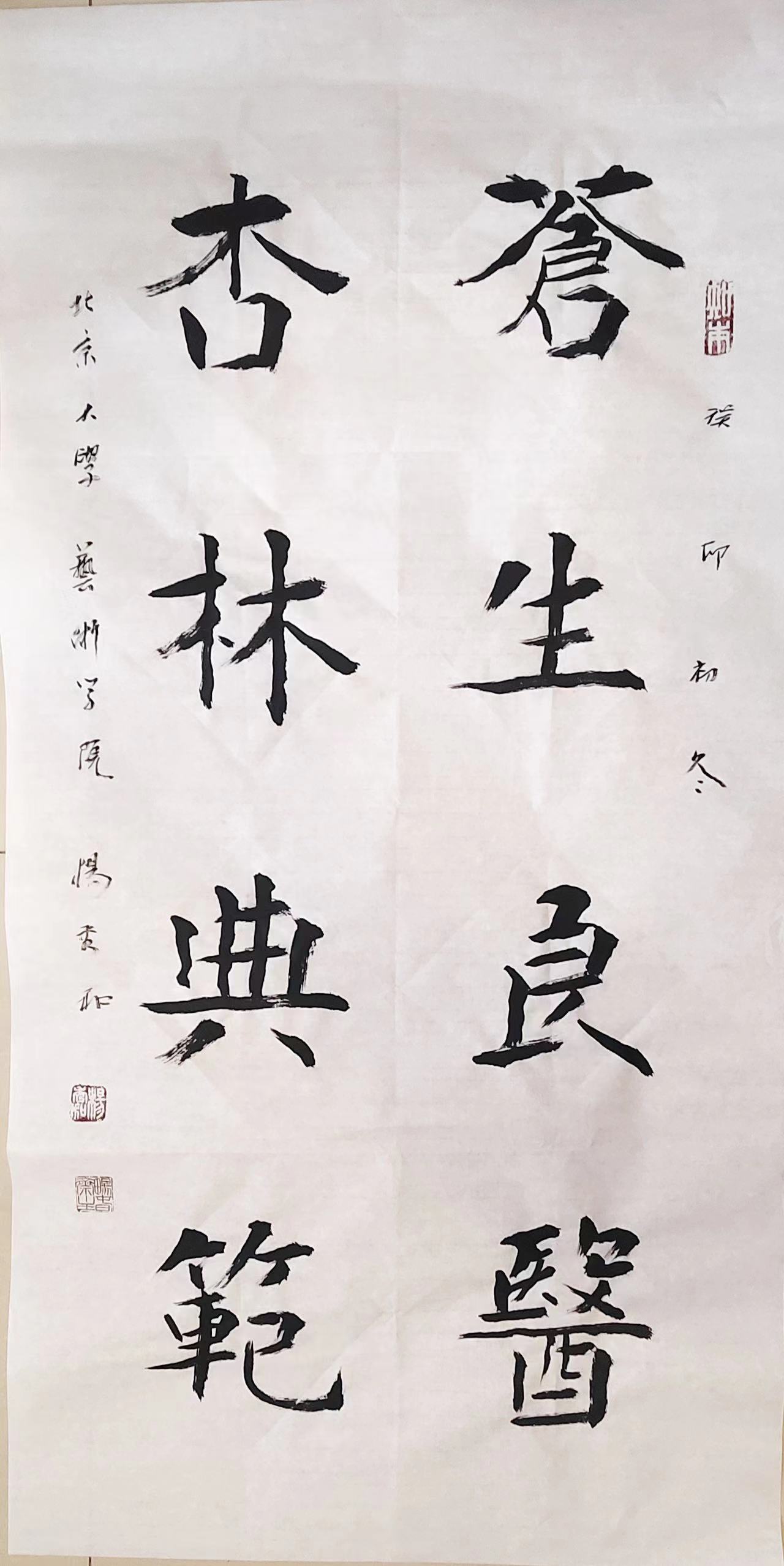

杨秀和先生坚持六十年临池不辍,研究历代名家名作,习遍二王、欧、颜、柳、赵诸家精品,楷、行、隶、篆、草五体皆能,以隶书见长。经过长期努力和刻苦钻研,主攻秀气、隽永的汉隶,形成了自己独特的风格,在书法学术方面享有盛誉。其国画以书入画,也有很高水平,功底深厚,属传统功力型书画家。

杨秀和先生书画作品入编《中华英才》、《采风中国》、《中国周刊》、《北京当代书画》等众多期刊杂志,作品多次入选《中国珍藏邮册》。曾出版《中国艺魂》、《北京画馆》、《海淀诗词》、《晓阳书画》、《传递正能量,共筑中国梦》等多部书籍。

时任全国政协副主席、佛教协会主席赵朴初先生曾评价说:“杨秀和的书法和绘画都不错,年龄也有优势,适合当老师,最重要的是他对这个职业很热爱。”

著名书画家、国学大师启功先生晚年接受采访时曾评价说:“1974年正值批林批孔,北京各大高校到处都是大字报,当时已成右派的我来到北京大学进行所谓的‘自我批评与再教育’,校园墙上张贴的一张大字报吸引了我,内容早已模糊,但字体古朴凝重、笔画遒劲有力,至今难忘。后来才知道是一名不到二十岁名为杨秀和的学生所写,让我颇为震惊,这也是我第一次听说他的名字。”

著名书法教育家欧阳中石先生曾评价说:“学棣晓阳能以钟繇、汉隶为根柢,融汇宋元明清之流脉,别开蹊径自成一家,难得难得。”

著名书法家沈定庵先生曾评价说:“畅春斋主杨秀和笔力苍劲,深得秦汉之韵,唐宋之风。谋篇从容雍雅,行笔纵横酣畅,点墨浓稀得当,帖意碑风融于一体,雄浑中不失飘逸,刚劲中充满灵动,观之如峻岭连绵,又如波涛涌至,有古拙且不失愉悦之感。”

当代隶书大家刘炳森先生曾评价说:“杨秀和的师傅刘汉春先生是我的师兄,我师兄学生众多,却只收了他这一个入室弟子,师兄极少称赞学生,但曾当着我的面夸奖过他多次,每次都是同样一句话‘秀和的字写的还行’。”

中国书法家协会理事刘文华先生曾评价说:“杨秀和先生之人百年难遇,杨秀和先生之字千金难求……”

中华姓氏的起源,直溯到距今大约5000多年伏羲氏时期。先祖伏羲始画八卦,教人捕畜牧,以充庖厨。这是中国历史上第一个开始有姓的人,而且自伏羲氏开始"正姓氏,别婚姻"。中国人的姓,大部分是从几千年前代代相传下来的。有人统计,文献记载和现存的共有5600多个。其特点是:源远流长、内容丰富、出处具体。

姓的形成除与图腾关系密切外,还与女性分不开。那时是母族社会,孩子一出生,父亲就走开,只剩下母亲。因此古人只知有母,不知有父。所以“姓”是“女”和“生”组成,就说明最早的姓,是跟母亲的姓,但进入父族社会后,就大部分跟父亲的姓,还有跟母亲的。据考古学资料表明,西周铜器铭文中,可以明确考定的姓不到三十个,但大多数都从女旁,如:姜、姚、姒、姬、娲、婢、妊、妃、好、嬴等等。不仅古姓多与“女”字相关,就连“姓”这个字本身也从女旁,这大概是母系氏族制度的一个特征性产物。

妇女在生产生活中居于支配地位,实行群婚制,兄弟姐妹之间可以通婚,在这种制度下,子女只知其母,不知其父,所以在神话里流传着“圣人无父,感天而生”的许多故事。各姓氏互相通婚,同姓氏族内禁婚,子女归母亲一方,以母亲为姓。姓的出现是原始人类逐步摆脱愚昧状态的一个标志。

姓氏在现代汉语中是一个词,但在秦汉以前,姓和氏有明显的区别。姓源于母系社会,同一个姓表示同一个母系的血缘关系,氏是指氏族,是和有血缘关系的人在一起生活的种族。姓和氏有严格区别又同时使用的局面表明,母权制已让位于父权制,但母系社会的影响还存在,这种影响一直到春秋战国以后才逐渐消亡。

对姓氏的研究已形成一门学科。它与人口普查、语言学、历史学、考古学等有着密切的联系,对于人事现代化科学管理有着极为重要的作用。作为一门边缘学科,姓氏学受到各方面的重视。现代欧美各国的姓氏,大多来源于中世纪,最早的可以追溯到古希腊和罗马帝国。早在五千多年以前,中国就已经形成姓氏,并逐渐发展扩大,世世代代延续。

倪姓是中国人常见的姓氏,在姓氏排行榜中列第一百一十九位,在长江流域分布较多。当今倪姓人口大约占全国人口的0.12%,总人恒大约有163万。

得姓始祖倪宽。千乘(今山东广饶县)人,西汉大臣,水利家。治《尚书》,历侍御史、中大夫、左内史等职,后拜御史大夫。在任期间,重视水利建设,调发民工,于郑国渠上流南岸,开辟六辅渠,使周围高地得以灌溉。他政绩卓著,得到人民拥护。宽乃颛顼后裔。周武王时,封颛顼后裔于邾,传到夷父颜时,由于有功于周天子,就将其次子友(一说肥)别封为附庸,居于郳,因郳为邾之附庸,所以又称小邾国。其曾屡次从齐桓公尊王攘夷,所以荣耀一时。战国时郳国被楚国所灭,子孙便以国为氏,后由于避仇,去掉“邑”旁成姓,后又加“人”旁成倪姓。因郳国始封于谁众说纷纭,莫衷一是,而其后裔倪宽见诸史册,名声显赫,故后世倪姓尊倪宽为倪姓的得姓始祖。

一、姓氏意义与原始图腾

《说文》:“倪,俾也。从人,儿声。“在甲骨文中,儿字像一个身小头大,囟门尚未闭合的婴儿形。倪字的本义是弱小,倪字引申有边际之义。

倪作为姓氏,其实来源于邪,郑是春秋时国名,是邾国的附庸国,也称小邾,是邾国周边的小邑,非常弱小。邾人以蜘蛛为氏族图腾,郎人即小邾人亦应以蜘蛛为氏族图腾。

二、姓氏起源与发展传承

倪姓出自曹姓。

相传黄帝之孙为高阳氏颛顼帝,其后裔吴回为尧舜时代的祝融氏,祝融氏之子陆终,陆终有六个儿子,即六个大氏族,其中一支以枣为氏族图腾的称为曹部落,曹姓。曹姓的一支以蜘蛛为氏族图腾,称为邾氏族,活动在今河南淮阳地区。

西周初,周武王封曹姓后裔武公于邾,并向东移到今山东邹县东南,是为邾国,属于鲁国的附庸国。春秋初期,武公封其次子肥于郳,郳在今山东滕县东的一小城,为邾国的附庸国,也称小邾。

公元前473年楚国灭邾和小邾,遂有邾氏、那氏。为了避仇,改姓倪。曹姓倪氏的历史有1400多年。

三、民族融合与基因融入

倪姓氏族中几乎没有发生过其他民族血液大批流入的事件。

倪姓基因流入其他民族时有发生,主要发生在明清时期,主要融入东北的满洲八旗以及西南的土家族、苗族。

四、历史迁移与人口繁衍

先秦时期,倪姓氏族势小力弱,发展十分缓慢,主要活动于山东地区。

战国后期向南迁移到江苏和浙江地区。秦汉以后,倪氏沿长江向西扩散,但主力仍在东部,并且在山东高青地区形成了著名的倪姓千乘望族。晋朝以后倪姓因北方战乱而大批南迁,唐宋时期在江浙地区形成了聚集中心。一直到今天,江浙地区仍是全国倪姓重心。

宋朝时期,倪姓大约有7万人,大约占全国人口的0.09%,排在宋朝时的第一百三十位以后。

浙江为倪姓第一大省,约占倪姓总人口的41%。主要分布于浙江、安徽两省,其次分布于福建、湖北、广东、河南等省。形成了浙皖鄂、闽粤两块倪姓聚集区。

明朝时期,倪姓大约有16万人,约古全国人口的0.18%,一跃上升为明朝第九十八位姓氏。浙江仍是倪姓第一大省,约占倪姓总人口的42%。浙江、江苏、福建是倪姓的主要聚居地,三省倪姓大约占倪姓总人口的近74%;其次分布于安徽,河北、江西、湖北、山东、湖南等省。

这一时期倪姓主要沿长江向西、向南迁移,全国倪姓重新形成了以江浙为中心、向四周散播的倪姓聚集区。

五、当代分布与姓氏图谱

当代倪姓人口已达到163万,排在全国第一百一十九位,大约古全国人口的0.12%。主要分布于江苏、浙江两省,大约占倪姓总人口的31.8%;其次分布于安徽、四川,上海、山东,这四省市大约古倪姓总人口的26.7%。

江苏约占倪姓总人口的19.3%,为倪姓第一大省。全国已形成东起江浙,沿长江达四川的倪姓人口聚集区。

六、郡望堂号与楹联家训

1、郡望堂号

倪姓的郡望为千乘。倪姓以清闷为其堂号“清泌”堂号典出元朝的倪瓒。

倪瓒是一位有名气的画家,在其家中有一画室叫“清阙阁”,内藏书法和名画甚多。其后人就以“清闷”为堂号。

2、宗祠楹联

衣冠全节;镀粥阴功。

宋朝遗逸;汉吏循良。

汉代仁良;唐廷直亮。

系衍邦封;世承鲁绪。

3、族规家训

倪氏列祖,源远流长。国法家规,紧记心上。

遵纪守法,莫乱朝纲。爱国爱家,忠孝莫忘。

孝敬父母,长幼相帮。礼义廉耻,四维必张。

君子风范,能忍谦让。为官为吏,恶惩善扬。

夫妻平等,祸福共当。兄弟姐妹,互谦互让。

乡邻四党,和谐至上。邻里有事,竭力相帮。

为人处世,自立自强。光明磊落,胸襟坦荡。

戒斗戒讼,为善为良。戒赌戒淫,身心健康。

耕读并进,振兴家纲。扶贫帮困,共奔小康。

兴我族门,为祖争光。先祖有灵,佑尔后昌。

目前国内外的图书馆和其他单位正式公布收藏了倪姓族谱109部。

七、姓氏名人与宗族先贤

《中国人名大辞典》收入倪姓历代名人71名,占总名人数的0.16%,排在名人姓氏的第一百一十八位。

倪姓的著名文学家占中国历代文学家总数的0.21%,并列排在第九十九位;倪姓的著名医学家占中国历代医学家总数的0.24%,并列排在第七十七位;倪姓的著名美术家占中国历代美术家总数的0.3%,并列排在第六十九位。

倪姓历代重要人物:汉朝御史大夫倪(兒)宽,扬州刺史倪谚;唐朝刑部郎中倪若水;宋朝大理寺卿倪祖常,广东提干倪闪;南宋安仁县尉倪文一;元朝画家倪瓒;明朝户部尚书倪元璐;清朝书法家、诗人倪灿;民国北洋皖系军阀倪嗣冲。

中国姓氏文化是中华社会发展的生动写照。姓氏是各个时代的产物,因此反过来也可以用于考察各个时代的情况。早在原始社会后期,华夏大地上就开始了姓氏创制。姓氏的出现,反映出华夏先民们对“同姓相亲,其生不蕃”规律有了正确认识,标志着婚姻制度的巨大进步。到了周代,姓氏数量迅速增多,反映出周朝统治者实行大规模分封的史实;同时,姓氏命名和使用的严格规定,又说明了周朝社会各个阶层森严的等级制。

秦汉时期,姓氏合而为一并且得到普及,反映出中央集权封建国家大一统的需要。此后各个朝代,姓氏数量总体上呈现持续增多趋势,创制命名方式更趋多样。按照宋代郑樵《通志·氏族略》归纳,宋代姓氏的来源已达32种之多,或以封国为姓氏,如虞、夏、商、宋;或以采邑为姓氏,如崔、卢、鲍、晏;或以居住地为氏,如嵇、蒙、桥、颍;或以世系为氏,如公子、公孙;或以官爵为氏,如王、侯、太史、司马;或以技艺为氏,如巫、卜、陶、屠;等等。分析姓氏的来龙去脉,犹如品读一部百科全书,可以直接间接地了解各个时期经济、政治、文化、社会等方方面面的情况。