辞典精译 | 收集用户反馈很头大?有10种实践方法可以帮到你

本文约4357字,阅读需要11分钟

建立反馈闭环

无论你是设计新产品还是改进现有产品,都需要了解使用它的人。他们为什么使用它?他们用她做什么?交互接触点在哪儿,哪里有不必要的摩擦?

简单地说,就是你需要从用户的角度看待产品。而实现此目标的最直接方法,就是从用户那里收集信息。

用户反馈是产品设计过程中必不可少的一部分,也是整个用户研究不可或缺的重要组成部分。没有这些直接的反馈,你很难知道什么适合用户,什么是无效的。在本文中,我将回顾10个对大家非常有帮助的用户反馈实践方法,同时分享一些便于使用的用户反馈工具。

01 定义你的目标

反馈本身对你的设计过程并没有多大意义,它与整体业务目标相关。所以,在收集所有反馈之前,请考虑一下你的目标。

有两点可以帮助你和你的团队完成:

-考虑业务目标。你想用该产品实现什么?哪些功能对此至关重要?需要什么样的反馈来实现自己的目标?正确的反馈可以解决哪些问题?

-考虑用户目标。用户想通过你的产品达到什么目的?是什么促使他们使用产品?哪些功能可以真正为用户带来价值?需要什么样的反馈来了解你的用户及其需求?

02 构建你的问题和指标

定义了要实现的目标后,想想你要问用户的具体问题。可以考虑使用:

开放式问题,比如「您对此功能有何看法?」

封闭式问题,比如「您每天与该产品互动是否超过一个小时?」

数字式问题,比如「您如何评价该产品的体验?」

问题的范围可能从非常广泛(评估总体经验),也可能会非常具体(评估特定方面或功能)。

以下是一些选择问题的建议:

-不要问用户一堆问题。问题过多可能会让用户感到沮丧,相反,应聚焦在帮助我们做出有影响力决策的问题上;

-评估每个问题。确保你要提出的问题都清晰、切中要害;

-避免诱导性问题。这些问题都有特定的答案,比如「您为什么喜欢我们的产品?」

以下是收集用户反馈时要考虑的一些常见参数:

-净推荐值(NPS)。NPS将你的用户分为推广者(会主动推荐产品的人)、中立者和贬低者(不推荐产品的人)。它由一个简单的问题组成:以0-10的等级,为向他人推荐产品的可能性进行评分。NPS的目标是帮助你了解用户,了解他们是否真正地想推广您的产品;如果不能,又是什么原因导致的;

-客户努力度(CES)。CES以1-5的等级来衡量用户完成一项任务所花费的精力。此参数将从用户的角度告诉你,产品的使用是否容易(或困难)。如果产品的CES得分较低,则可能需要调整UX设计;

-客户满意度(CSAT)。顾名思义,该参数将帮助你了解整体客户的满意度,并及时发现产品需要优化改进的部分,以及用户在使用产品时面临的障碍。

03 找到合适的人

用户反馈的问题很重要,但提供反馈的人也同等重要。与产品定位契合的用户,会提供更准确的反馈。如果不确定从谁那里收集,请先从定义用户角色开始,为你提供反馈的用户人群应符合定义的特点。

一些实用的建议:

-以用户为中心的设计。设计师通常会创建出他们认为对用户最合适的产品,却没真正考虑(或询问)用户。「你并不是你的用户」,是每个设计师在设计产品时应记住的基本原则;

-将用户分成有意义的组。牢记基本的HCI设计原则,不同的用户组有不同的需求。例如,如果你的产品有免费和付费用户,就需要把他们分在两个组内,因为提供给用户的服务是不同的;

-使用特殊的用户反馈工具来招募参与者。UserTesting和UserZoom是两个很棒的服务,用于查找适合你目标的参与者。

04 在每个阶段都寻求反馈

我建议在原型设计阶段和产品发布后都收集反馈,但这两种情况的处理方法将有所不同。

原型阶段的反馈

从定义上讲,交互设计是关于事物如何工作的。但当产品还处于原型设计阶段时,如何确保产品能够为你的用户服务呢?幸运的是,这并不难。你需要做的就是邀请可以代表目标受众的用户与产品原型进行互动,并收集他们的反馈。

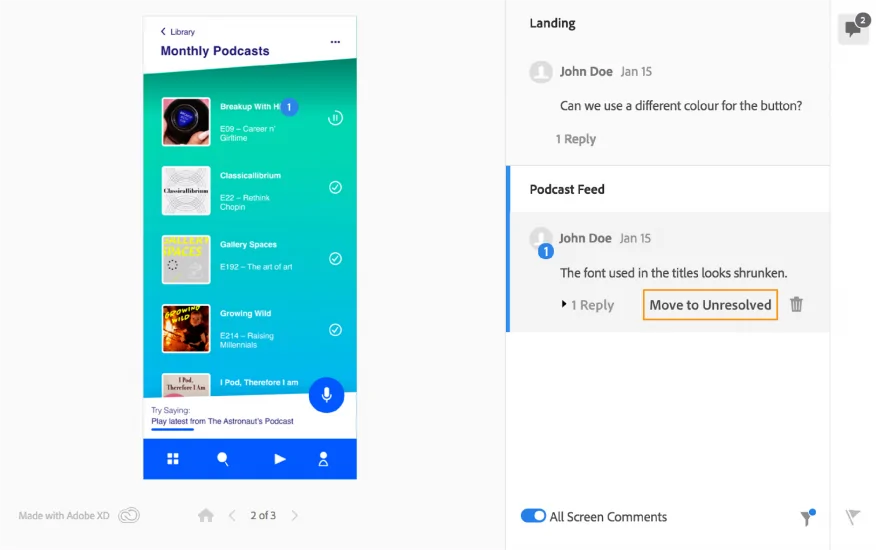

Adobe XD提供了出色的评论功能,你可以使用这些功能来获取相关的工作反馈。图片来自Adobe Helpx

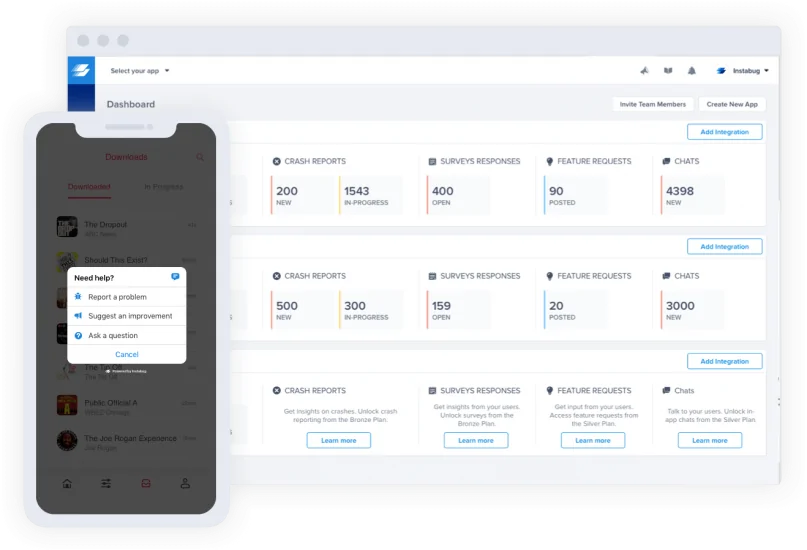

如果你拥有产品的Alpha或Beta版本,则可以将反馈机制直接整合进你的应用里。用户反馈工具(例如Instabug)使测试人员可以更轻松地共享反馈结果。

借助Instabug,用户只需摇晃手机就能报告问题并提供即时反馈。图片来自Instabug

常规使用期间的反馈

要求用户在应用程序内提供反馈,时机是最重要的。反馈请求不应超出用户预料,更不应阻碍用户实现目标。相反地,你应在反馈过程设置一个自然的停顿点,以合理的方式提问。例如,在特定的操作后触发请求;用户在使用产品时完成一次成就(积极的体验),又或是用户想注销、不再使用账户时(消极的体验)。

05 考虑你的沟通渠道

近年来,产品团队用来与用户沟通和收集反馈的渠道已大大扩展。但请记住,不同的渠道有不同的用途。

以下是一些热门渠道:

一对一访谈

这是与用户直接互动的绝佳方法,尽管此方法会很耗时,但它会为你提供大量的定性反馈。这是一种很好的策略,可为后续分析定量数据的提供支持(例如,当团队知道用户使用一种产品功能多于另一种,但不知道什么原因时)。

应用内或现场的反馈

指的是用户与应用或网站互动时提出的问题,它可以是系统触发的(由系统发起)或用户触发的(由用户发起)。这些都是非常有用的反馈,因为它来自与你产品打过交道的人。Qualaroo之类的用户反馈工具,可以轻松地向你的网站或应用程序添加反馈表。

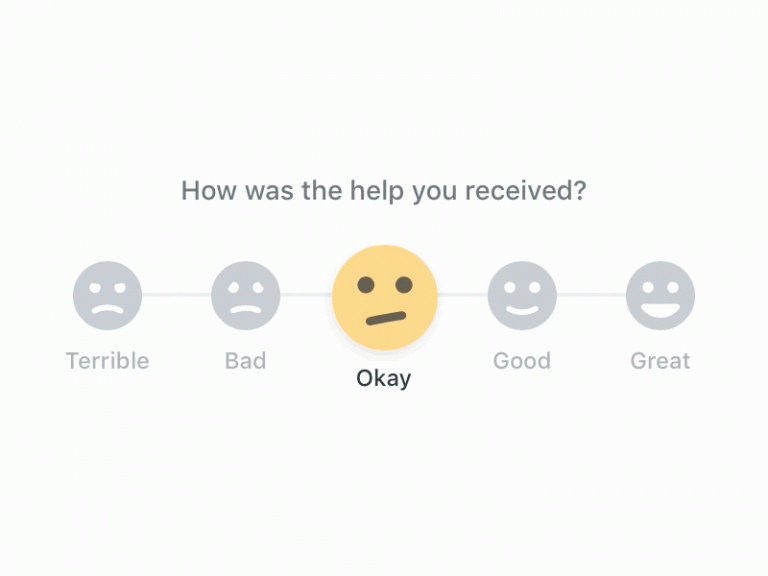

快速提示:如果要使用此方法,反馈表单别设计地太单调——尝试加入微交互来激发视觉兴趣,如下图所示。

反馈过程中加入微交互,获取更好的用户体验。图片来自Bill Labus

电子邮件

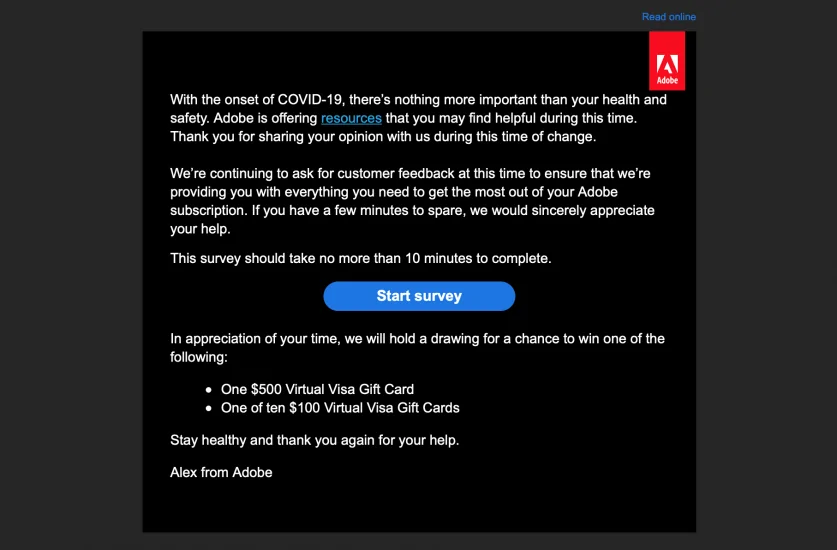

这是另一个受欢迎的渠道,通过向用户发送Google Forms或Typeform的反馈调查链接来完成。不过,与应用内的反馈相比,电子邮件并不是获取细节信息的有效渠道。

人的记忆是容易出错的,当你让用户回顾过去的某件特定内容时,他们很容易忘记重要细节。但这条渠道也尽可能的应用起来,可以询问关于产品的总体印象,来代替特别具体的问题。

一个好的反馈请求应提供情境或背景介绍,解释反馈收集所需的时间,并提供激励。图片来自Nick Babich

可用性测试

它可以帮助你了解产品的整体用户体验,在内部(邀请目标受众到你的办公室,并观察他们与产品互动)或在线进行可用性测试(使用Crazy Egg和Qualaroo类似的工具,向参与者发送任务收集反馈信息)。

可用性测试的优点在于非常灵活,你可以根据需要进行调整,还可以直接看到妨碍用户完成任务的问题,非常清晰地知道待处理的问题。

社交媒体反馈

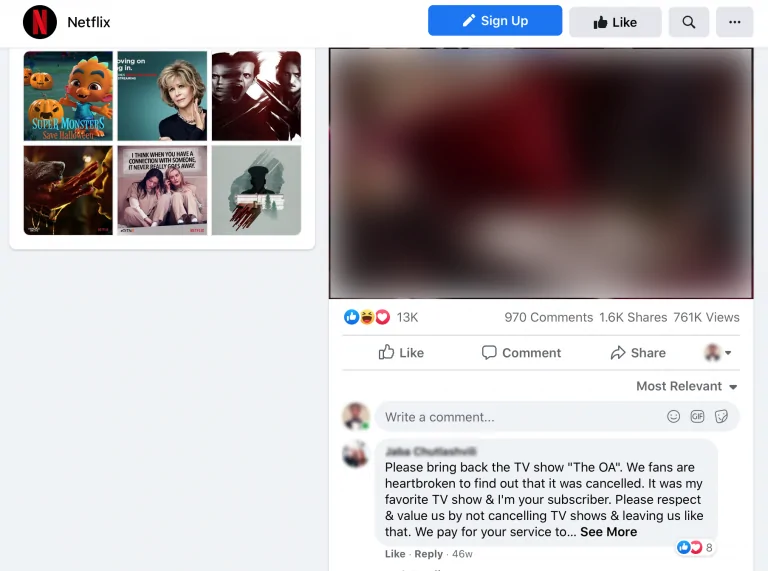

社交媒体是了解人们对产品看法的另一种好方法,你可以利用这些信息来指导产品设计和市场营销,还能帮助你找到与目标受众共鸣的关键点。例如,Netflix用户经常在Facebook上发布他们对这家媒体的看法。

通过监视社交媒体,可以了解更多与用户相关的信息。图片来自Nick Babich

06 按需反馈

有些用户会主动与你进行联系,可能是抱怨某个特定功能、要求更改甚至是提出新功能。

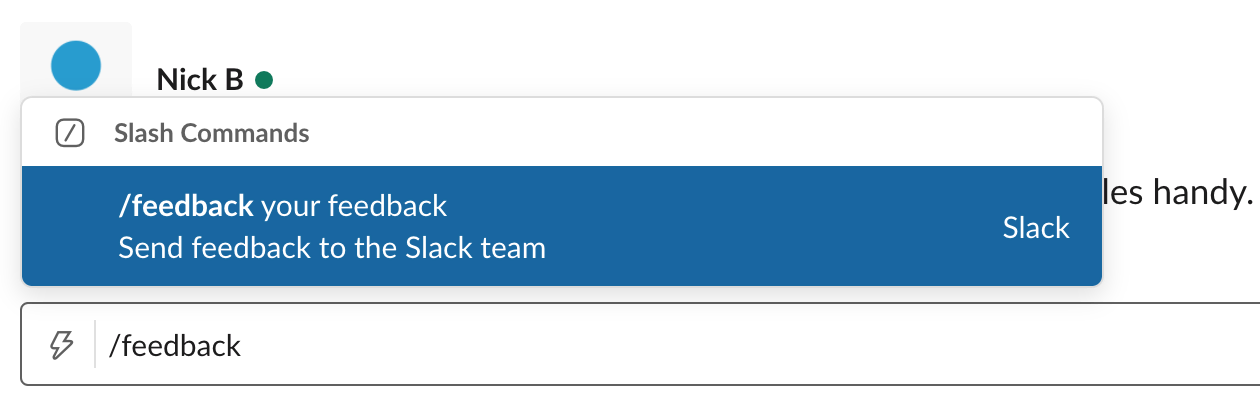

按需反馈是一种非常有价值的反馈类型,因为它基于用户当时的想法和感受,使用户注意力集中在需要改进的事情上。为用户提供一种随时反馈的方式,需要将用户反馈表置入到产品中,让用户可以在体验期间随时接触到。

Slack中的按需反馈,用户可以使用「/feedback」命令将反馈快速提交给产品团队。图片来自Nick Babich

07 用数据记录你的发现

即使制定了可靠的产品路线图,优化更改的时间比完成的时间还多。为了更有效地划分优先级,你可以使用各种工具来收集和支持相关的重要数据。

你可以通过以下几种方法实现:

-使用分析工具来分析用户活动。诸如Google Analytics和Mixpanel之类的工具将为你提供帮助;

-记录用户会话。记录的会话帮助你更好地跟踪用户的活动轨迹;

-创建热图。热图突出显示了最常用的内容和功能。与会话记录数据结合,你会了解人们如何使用产品。像Hotjar和Clicktale等用户反馈工具,都能记录会话和创建热图。

08 定期收集反馈

获得用户反馈不应是一次性的活动,面对每天都在增加的新趋势,过去收集的用户反馈很快就会过时。我建议将用户反馈整合到产品设计过程丽,把其当成核心任务去对待。时刻与用户保持联系,还能帮助你的团队持续迭代产品,不落伍。

09 分析并采取行动

当然,如果你不将其付诸实践,就没有必要再让用户提供反馈了。要做到这点,需要对收集的数据先进行分类和排序。如二八定律所述,20%的投入就会带来80%的产出。在产品设计领域,重要的是将时间和精力投入到正确的修改中,从而为用户提供最大的价值。

你可以使用以下这个公式来估算特定更改的投资回报率:

ROI=(引入UX优化的收入-引入UX优化的花费)/花费金额*100

所得分数越高,任务的优先级则越高。

10 创建反馈闭环

为了确保持续迭代,用户反馈应建立一个双向过程。用户反馈(输出)变成对产品团队(输入)的变更请求,用户和产品团队之间形成了因果互动形式,这种形式也会不断地体现在产品设计上。

以下是为业务带来的益处:

-用户更有动力提供反馈。当用户看到作品有所改进时,他们也会更愿意支持。因为用户知道他们「声音」是有价值的,大大提升用户黏性。

-验证产品设计决策。快速验证所做的优化是否对用户有效,在产品设计初期尤其重要。如果从一开始就能把反馈循环融入到设计过程里,你的产品也会朝着正确的方向发展。

写在最后

在这个以用户为中心的世界里,收集用户反馈不再是可选项,而是必不缺的工作。产品的成功在于同自己的用户保持密切联系,它引领着团队、设计师不偏航,朝着正确的方向快速前进。

相关引用

-翻译自原文

https://xd.adobe.com/ideas/process/user-research/collecting-user-feedback/

-封面图 by Simona Toader;GIF图 by Rich Armstrong

-未经UX Pedia允许不得转载

欢迎关注作者微信公众号:UX辞典,获得更多UX设计干货