广联达UED总监印隽:通过设计赋能你所在的行业

这个时代需要更多优秀的跨界设计人才为你所在的公司、所在的行业赋能。

本期嘉宾:

印 隽

GLODON 广联达

用户体验设计中心总监

用户体验管理委员会负责人

「 UCDCHINA上海」 发起人; IxDC 国际用户体验设计峰会主讲人、主持人;

UXPA User Friendly 国际用户体验大会主讲人,Top100 Summit全球软件案例研究峰会主讲人,苏宁、携程用户体验大会主讲人,ECHO回音分享会主讲人,Regional Scrum Gathering China主讲人,MSUP MPD客座教练;

全国高等院校计算机基础教育研究会、网络科技与智能媒体设计委员会专家委员。

14年从业经验,擅长复杂系统的逻辑构建和设计建模。先后就职于CBSi、PPTV、分众传媒等企业,任职用户体验、产品设计团队Leader,打造过千万级流量的产品。

跨界经历丰富,对用户体验体系的搭建和设计管理有深厚的累积和认知。

引言

整个社会环境的消费升级和科技进步,推动了各行业的产业升级,各领域对设计的诉求和期望也迅速提升。

在制造经济时代,设计是单纯的形式美学;

在后物质主义时代,设计是一种思维,是一种解决问题的能力。

但是,所谓的设计驱动,只是一个伪命题。

真正能站在业务核心地带的,必然是价值驱动。

在这个大背景下,设计师只有主动突破固有的狭义边界,跨界融合,才能真正产生价值,赋能于商业。

一.从普通设计师到项目 Leader

印叔十分幽默且谦虚,他说自己出身平(diao)凡(si)。

从业十多年,谈不上成功,只是踩了很多坑,也填了很多坑,累积了一些经验,可以拿出来分享下。

这十多年,他建过个人主页,做过游戏攻略站和社区,做过资讯类垂直网媒,做过视频播放器,做过O2O和广告渠道,也算是经历过了天朝互联网的野蛮生长期。

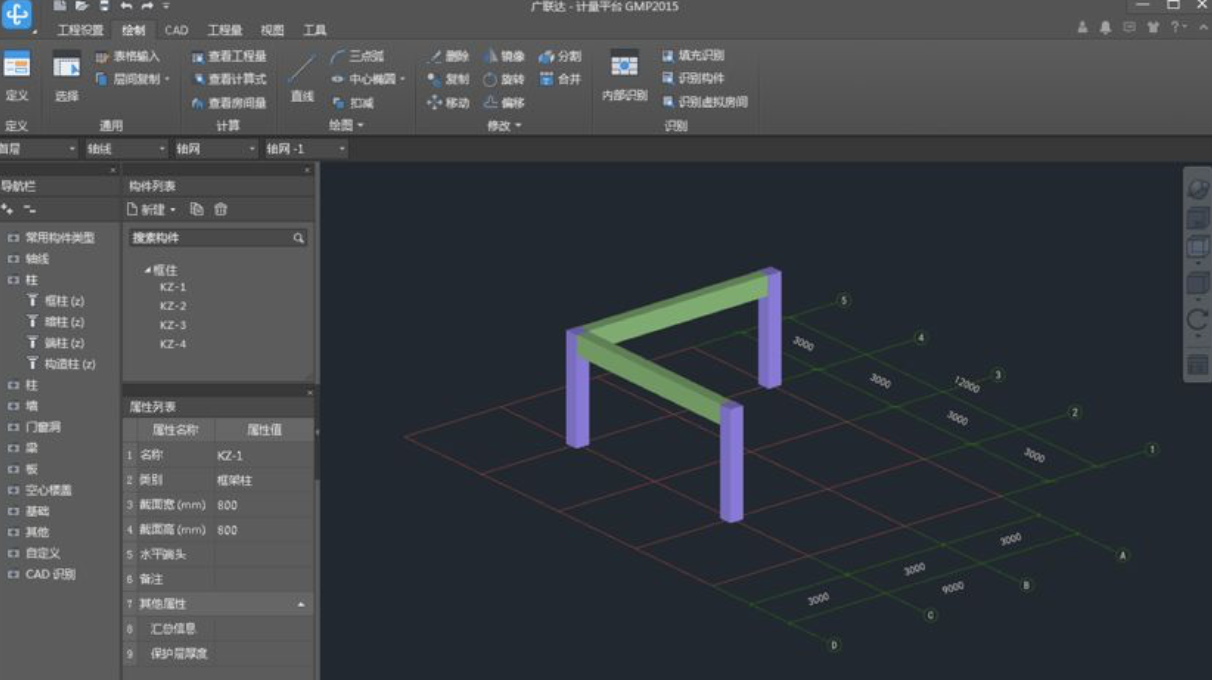

目前服务于一家6000人规模的上市集团,是中国建筑领域最大的科技产业型企业,他们的产品主要是面向数字化建造和智慧施工等领域的产业级应用。

印叔的经历分享

在聊到自己的职业生涯时,印叔分享了自己的一段经历。

2005年,

他入职CBSi,负责 PCHOME 的网页设计,

刚开始只是一名撸 BANNER 和专题的普通设(mei)计(gong),之后逐步开始负责一些频道级产品的设计。

在2006年,

他读了一本书——《 WEB Rebuild 》,

意识到前端的价值,主动学习并掌握之后,在适当的时机写了份提案交给 CTO,

提案中明确提到了,DIV+CSS 在技术层面的重构价值,以及对开发流程的效率影响,并估算了剥离后的 CSS 放在 STATIC 服务器上可以为整站节约的带宽流量,

成功推进了 PCHOME 整站的前端重构,并建立了公司第一支前端团队。

2007~2009 年间,

作为一名设计师,

他又逐步推进了 RSS 订阅、Google analytics 部署、SEO等专项在公司的落地。

当年在推进这些事的时候,他并没有想太多,只是觉得有价值,有必要去学习,然后推进。

★ 多年后重新反思职业路径的时候,才意识到:

对当下环境的洞察和判断力,以及落地实施的驱动力和影响力,

才是能让职业路径螺旋上升的核心能力,

同时也为拓宽边界、培养复合型能力奠定了基础。

设计师的上限

“先需要正确认知设计,正确理解设计的边界,才能谈设计师的发展上限。”印叔如是说道。

如果设计团队只是狭义上局限在视觉、界面、交互,那么天花板是显而易见的。

在印叔的团队,

产品短信网关的更替、统计系统的部署、流量获取的策略、SEM投放的策略,等等,只要设计师愿意做,也是能做到的事。

印叔也乐于让设计师去尝试并落地,真正在全链路的角度去提供产品的整体设计解决方案。

团队内,

也需要建立起明确的设计师的任职资格和标准,以及评审通道,

让每一位设计师,不论是刚踏入行业的应届生,还是从业已久的资深专家,都能明确看到自己在这个企业的上升空间和对应的利益,以及达到这个等级所对应的严格标准。

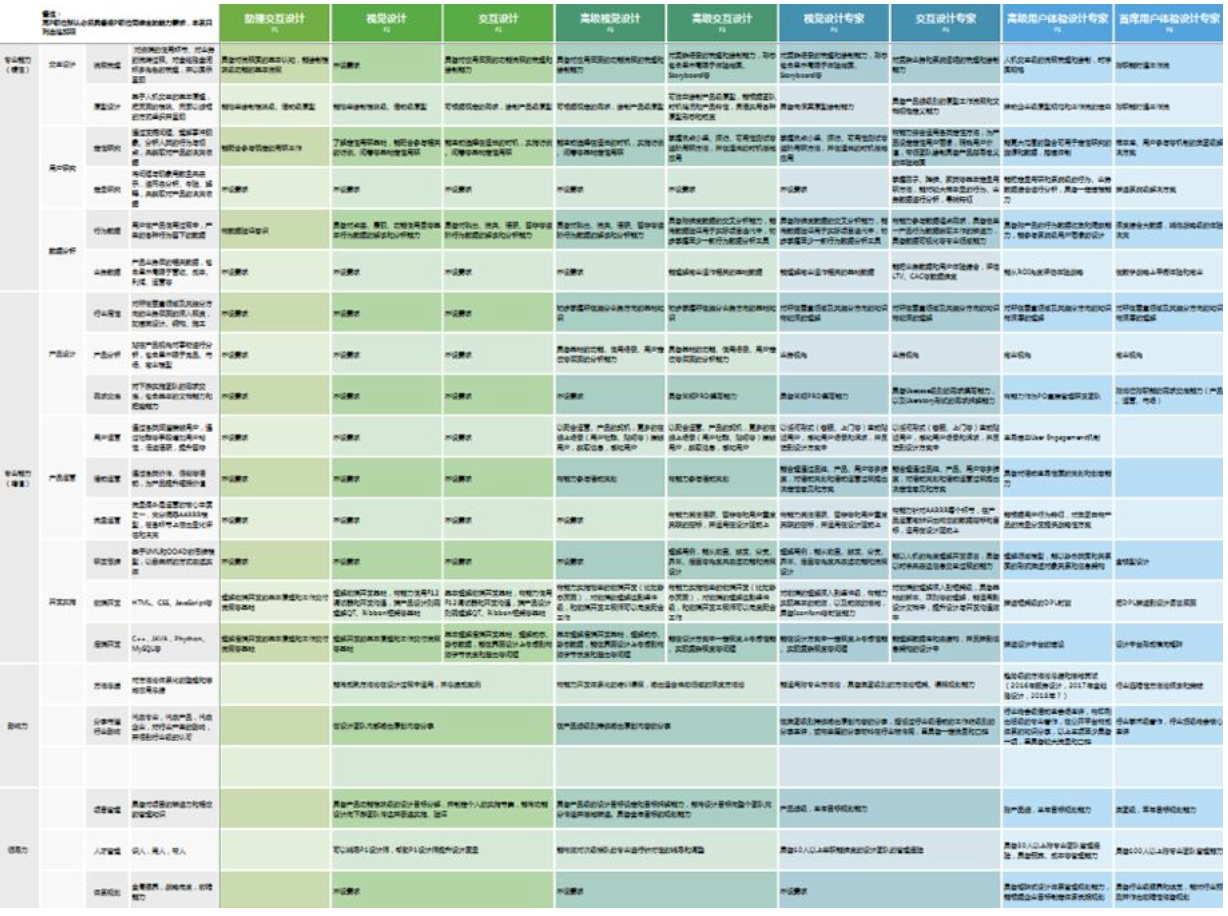

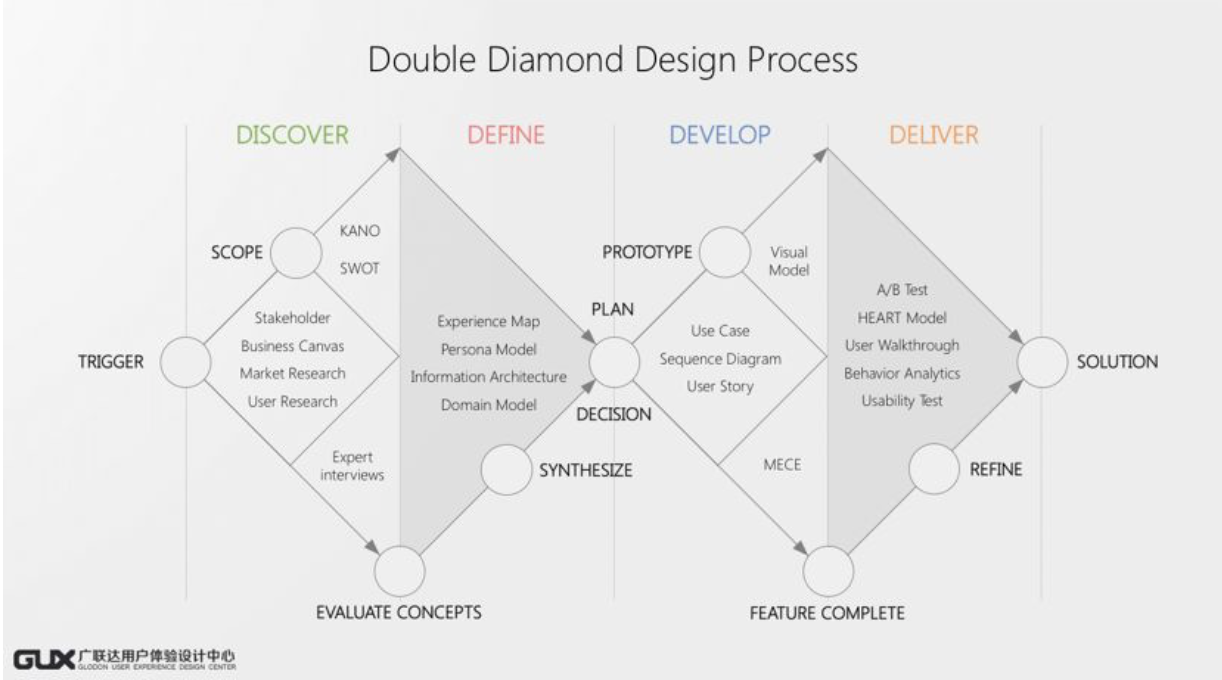

(广联达设计任职标准缩略图)

注:资料涉密,故不能公开清晰版本

至于设计师是否有机会转岗成为产品、运营,或其他岗位,

在印叔看来,这样的发展分支是必然存在的,但这应该是一个浑然天成顺水推舟的过程。

如果只是因为觉得做设计受压迫,转产品工资高之类的想法,是不会有出路的。

而设计管理者本身,则是这个团队的灵魂。

Leader的眼界和意识,直接决定了这个团队的天花板高度。

“我从业很久,所以能做设计管理”,

“我在这个公司是元老设计,所以能做设计管理”,

“我专业很强,所以能做设计管理”,

如果抱有诸如此类想法,注定不会成为一名优秀的设计管理。

先成就他人,才能成就自己,这才是正确的心态,必须有决心背下所有的黑锅和责任。

先付出代价和牺牲,才能渴求回报。

二.设计师先修己身,才能为企业赋能

所谓赋能于商业,赋能于产业,其最根本目标其实就是提升设计的核心价值。

那么大前提就是设计师是否真正理解了商业?

理解了自己所在企业的行业和产业?

成为一名优秀的设计师

判断一个设计师是否足够优秀,某种程度上,未必需要聊设计层面的话题,而是聊他所在企业的业务。

如果他能把整个业务体系、商业模型和市场环境等等讲得非常透彻,并结合自己的专业再落地到设计产出上,那么他一定是一名优秀的设计师。这也是近两年“全链路设计”的概念盛行的原因之一。

设计师必须放下对设计的狭义上的理解,走出自己的安逸圈,主动去深入业务,才能突破职业瓶颈。

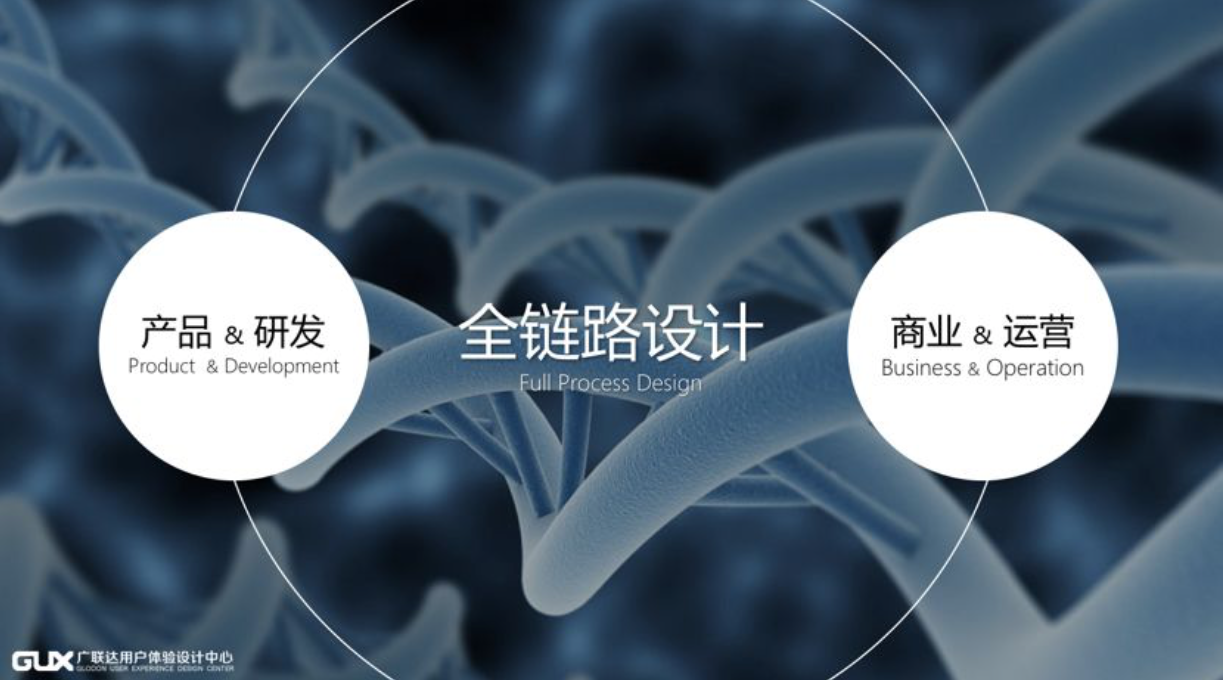

★ 那么什么是“全链路设计”呢?

“全链路设计”不是“全栈设计”,单纯追求技能上的完整,并不是“全链路”的核心理念。“关注线上到线下全角色全触点的完整闭环,理解商业链路中相邻节点间所有关系及互动。”这才是切入全链路的核心路径。

影响职业生涯的决定因素

很多设计师想不明白一个问题:

明明自己的设计能力很不错,但是为什么在公司依旧没有话语权呢?

花半秒钟就能看透事物本质的人,

和花一辈子都看不清事物本质的人,

注定是截然不同的命运。

——马里奥·普佐 《教父》

对自身、对专业、对企业、对行业、对环境、对趋势的洞察力和决断力,是影响设计师整个职业生涯的决定性因素。拘泥于视觉表现、拘泥于工具、拘泥于眼下的收入、拘泥于环境的不公,都会给自己套上枷锁,向着错误的方向走偏。

技能也好,工具也好,取决于个人学习能力。即使学习能力普普通通,也可以将勤补拙来追赶。但是意识和思维一旦错了方向,一切努力很有可能就会白费。

设计师的自我成长

求存,还是求变,优秀的设计师必须有一种居安而思危的意识,时刻让自己保持在一种“ Stay hungry, Stay foolish ”的学习状态。

印叔这几年每年会在毕业季,去看一下清华美院等的毕业设计展,感受一下来自年轻一代的冲击,保持对新生力量的了解和对后浪的敬畏,以此作为一种自省和自驱。

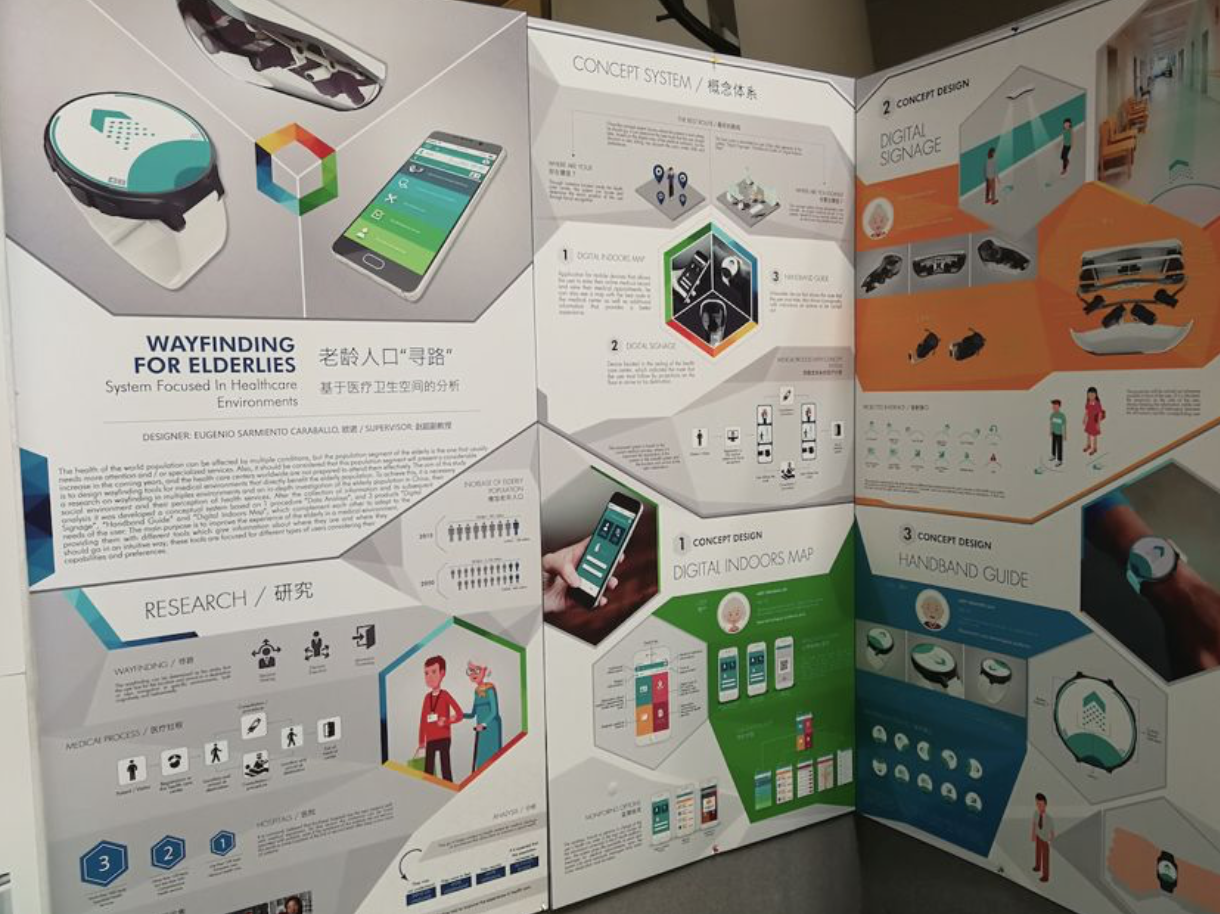

(以上作品选自2018年清华美院的毕业设计展)

我们应该走出办公室,走出自己的舒适圈,不能让生活的苟且磨灭了自己对设计的热情,

设计师应该有更多的交流,眼界决定高度。

其次,是对趋势的预判,和前置的准备。

十多年前,熟练掌握 PS 能做 WEBSITE 的就是大神。

如今呢?

当年那批设计师现在应该都35岁上下了,但行业里能看到多少35岁的设计师还在活跃?

都升总监了吗?还是在随波逐流的过程中被行业淘汰了?

每次时代和行业变迁,必然会有一大批掉队者。

同样,如今大家对各移动设备和平台的设计规范和界面原则等等,应该了如指掌,

同时,大家也知道,AI、VR、IOT等等会是未来的大趋势,

但是,又有多少设计师,现在能讲清楚,在面向一个AI或VR项目的时候:设计师应如何介入?应如何准备底层框架和设计规范?

思危的同时而求变,厚积而薄发,才能做到

“在流水婉转处能耐住寂寞,在惊涛骇浪时能跃于其上”。

三.团队需要高效的协作机制

对于一个企业来说,

商业模型中有两个重要组成部分:利润和成本。

而团队的效率,则是与成本直接挂钩。

有效提高团队的执行效率,一定程度上就是在降低企业的运作成本,这也是设计团队应该关注的核心价值点之一。

而需要提升效率,

则必须根据各团队的实际情况对工作流程、方法论、工具分别优化,才能达出成效。

★比如:

- 面向研发交付的设计文档和方案,是否足够完整,是否包含信息架构图?

- 传统的树形结构的信息架构图是开发愿意看到的么?

- 设计师是否了解ER图、用例图、领域模型?是否了解IA,可以做到表结构字段级的程度?

- 交付的流程图,是否只是传统的逻辑判断?

- 传统流程图是否能表现中断、并行、循环、强序、弱序、同步、异步等复杂信息流?

- 设计师是否了解时序?

- 设计方案中,是否完整考虑了流程的所有分支和异常场景,并穷举出所对应的前置场景和触发条件?

这里所谈的效率,绝不只是设计团队内部的工作效率,

设计团队必须明确自己在整个产品研发链路中的位置,从全局考虑如何提升工作效率。

尽早的介入需求阶段,了解产品的整体全貌,给出足够完整的设计解决方案,才是提升效率和设计质量的大前提。

在工具层面,

如果上游团队还在用 Axure 做原型,界面设计师还需要用 PS 重绘一遍,等等,诸如此类,都是低效的典型。

尽快搭建起基于 Sketch 的工作流,

设计稿存放在蓝湖,图标存放在 iconfont,基于 wiki 来管理需求,

建立起与上下游岗位高效协作的闭环,才是团队协作的正能量。

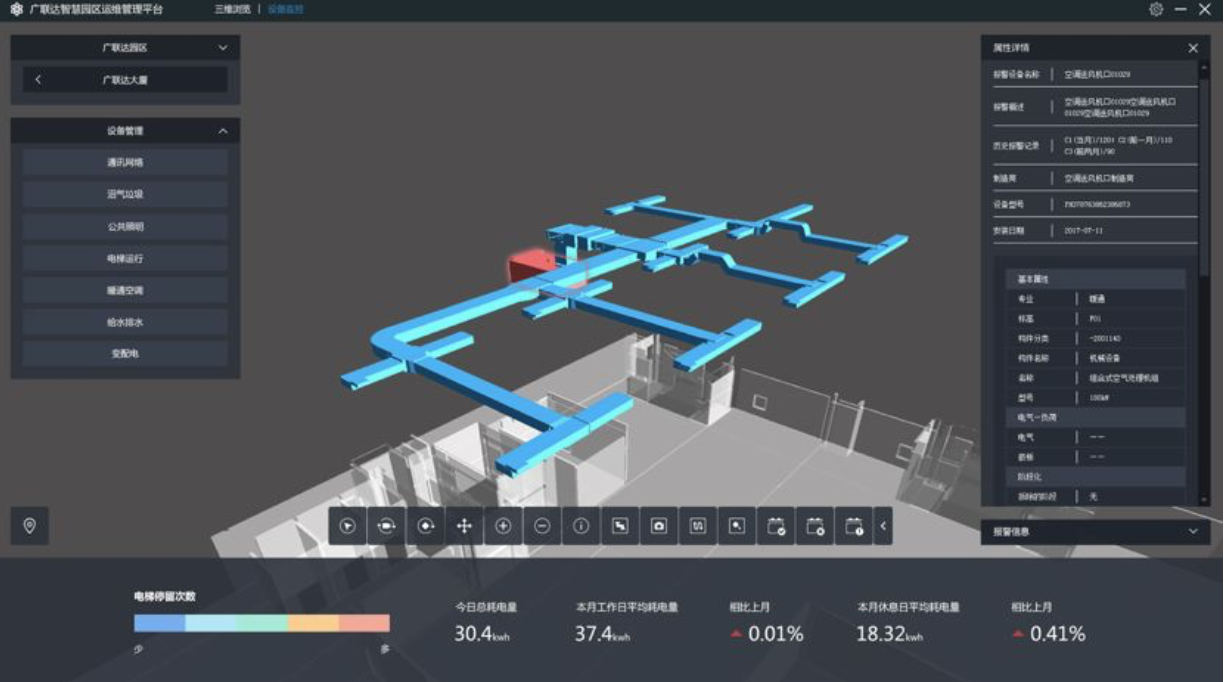

四.物联网驱动跨界设计

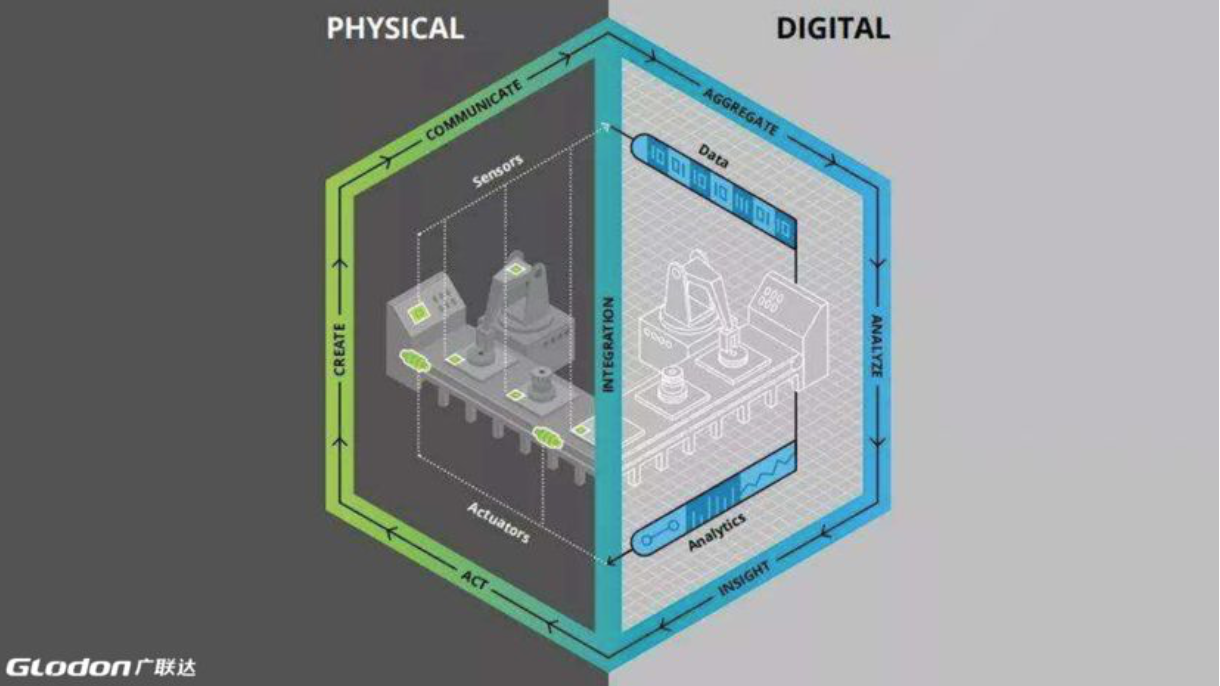

云计算、大数据、人工智能的迅猛发展是不可逆的,各种前沿技术互相之间存在指数级的推进作用,万物互联是一个必然趋势。

物联网,即是互联网延伸到物理世界的物品和事物上,通过 RFID、NFC、GPS、红外,以及各种 Sensor,把线下的物理世界和线上的数字世界相连接,以实现智能化的识别、管理、服务。

物联网在产品落地应用的场景上,

小则家庭的智能家居,大则建筑的智能运维、城市的智能交通,

未来存在无限的可能。

在这个大趋势下,设计的跨界融合显得尤为重要。

服务设计、工业设计、机械设计、空间设计等等,更多跨领域跨专业的设计需要融入进来,

设计不再只是面向界面的视觉和交互。

大多从业者所熟悉的,还是消费类的 TO C 民用类产品,对企业级应用的理解,大多也局限在OA、ERP、CRM、WMS、财务等面向中后台和商户的产品。

但实际上 TO B 的范畴远不止于此,面向医疗、能源、建筑、制造业等等,有更多深度应用,我们称其为产业互联网。

这类领域,普通人接触的不多,但却是在水面的冰山之下,支撑着整个社会和国家的根基。

而印叔所在的领域 —— 建筑业(不是指房产业)就是其中之一,支撑了整个中国近 1/4 的国民生产总值,但却是仅次于农业的,信息化最落后的行业之一。

印叔所在企业和团队的使命,便是通过各类高科技手段,改造并推进这个行业的变革。

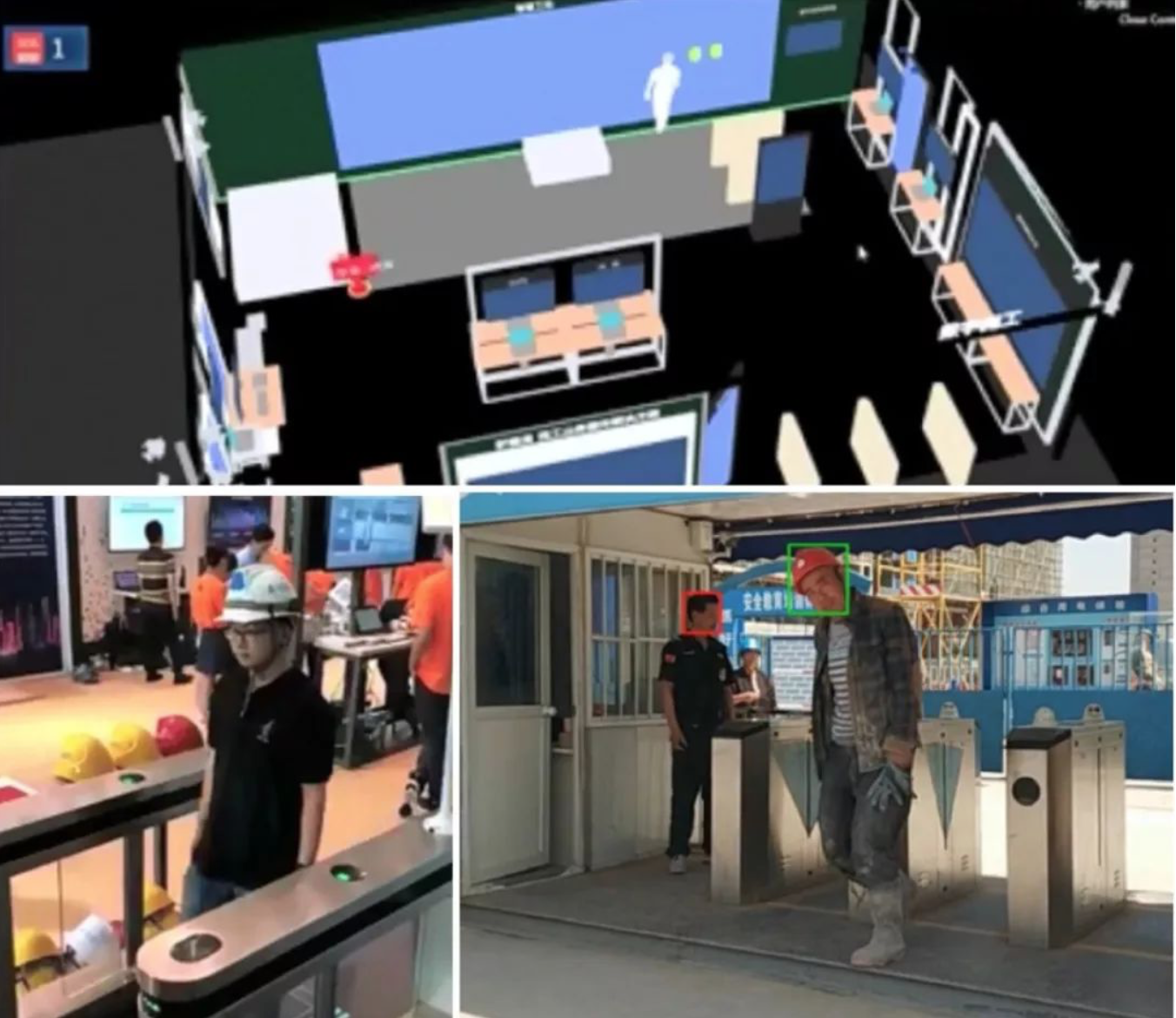

基于这个大前提,物联网、AI、VR,建筑在这个领域,就有很多有意思的场景可以去切入了:

▲

结合火警传感器数据,搭建智慧消防物联网,以最直观的方式展示和管理火警点,大大提高火警处置效率。

▲

通过传感器和可视化模型,可以监控单晶硅炉生产设备,查询并分析各设备的能耗和差异,从而达到优化生产工艺,节能减排。

▲

通过智能地磅,结合图形识别(识别钢筋横截面)技术,实现施工现场的钢筋自动统计,打通物资进场、库存跟踪、资源投入预测等整体数据。

▲

通过摄像头的人脸识别,结合智能安全帽,有效判断施工工人是否佩戴安全帽,是否在其权限范围内的区域活动,极大降低施工现场的安全事故发生率。

▲

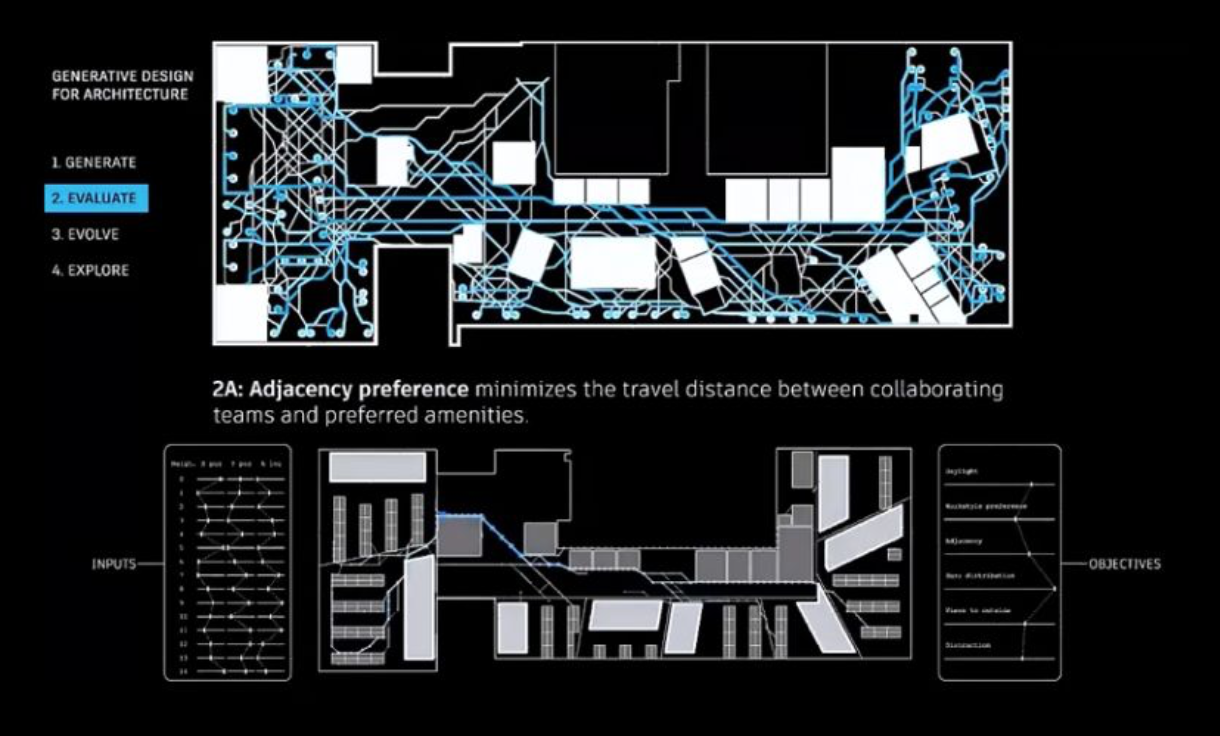

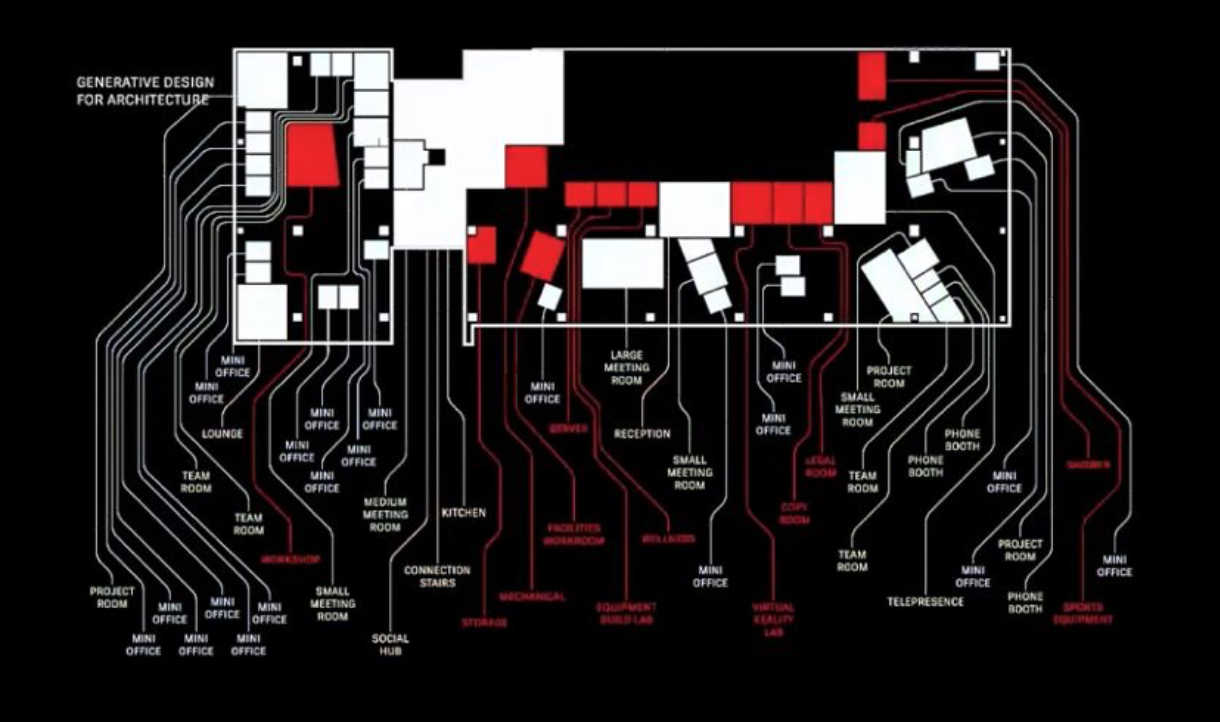

通过物联网设备收集到的人流、能耗、光照、行为习惯等数据,作为机器学习的样本输入给AI,可实现人工智能进行室内的空间设计。

VR、3D打印、机器人,也都能与这个建筑行业的大量场景和业务结合,诞生更多的高科技解决方案。

结语

当代设计师需要突破自己的圈子,提高自己的眼界和格局,在科技高速发展的这个时代,要有更多的思考,有强大的学习能力,有敏锐的洞察力。

这个时代需要更多优秀的跨界设计人才为你所在的公司、所在的行业赋能。

用蓝湖,不加班~

蓝湖网址:LanhuApp.com

蓝湖,高效的产品设计协作平台~