设计师需要知道的产品知识02—需求的收集与分析

我们的产品是因需求而生的,有需求的存在,才会有产品的创造发明。一切产品出现的根本目的都是为了解决人的需求。

对从事互联网工作的人来说,用户需求是个绕不开的概念。可以说我们的工作宗旨就是解决需求。其实需求这个词不只是互联网行业才被提及,各行各业的本质其实都是在解决需求。如果提个问题“需求是什么”?相信每个人都有自己的理解和答案。马斯洛给我们描述了需求的不同层次,从最低的生理需求到最高的自我实现的需求,我们每天的生活、工作、学习可以说都是围绕着需求进行。而我们的产品是因需求而生的,有需求的存在,才会有产品的创造发明。一切产品出现的根本目的都是为了解决人的需求。

一、需求的本质

如何保证产品是可以解决需求的呢?根源就在于是否能正确认识需求,掌握需求的本质。有了正确的认识,才能制造出相应的产品来解决。就好比知道消费者肚子饿了,就要提供食物来解决,而不是递上一支笔或一件衣服。我们大家都用美团或者饿了么点过外卖,那么美团和饿了么解决的需求是什么?是吃饭吗?想一想,如果没有这些外卖软件,我们就不能吃饭了吗?并不会吧,这些软件帮我们省去了吃饭需要外出或者自己动手做所付出的时间。因此,他们解决的不是吃饭的需求,而是为了吃饭需要外出或者自己动手的需求。所以,我们只有探索到需求的本质才能真正的满足用户的需求。那么需求的本质又是什么呢?我们先来看看这样一个案例:

相信很多人都玩过微信中“附近的人”这个功能,有人提了这样一个需求:希望能提供充值会员的功能,让自己排在别人列表的前面 那么,我们来看看这个需求,用户希望自己能排在“附近的人”列表的前面,他给出的方案是提供一个会员充值的功能。用户的表面需求是提供一个会员充值的功能,而潜在需求是需要引起别人的关注,想要别人找他聊天。我们知道,用户玩“附近的人”,很大程度上是取决于你的头像,通过头像的颜值来决定于要不要和你打招呼。如果你的头像颜值不高,就算置顶也不会收到互动消息。这样, 依然没有解决需要被关注、社交的本质需求。如果给提供一款好的滤镜,或许更能解决他的需求。

《善恶经济学》作者托马斯·赛德拉切克说:“不满足”成为让我们进步和成长的引擎,也会让我们自己成为一个永不满足的引擎。需求,源自于生理或心理上的欠缺与不满足。例如“孤独”,就是社交需求得不到满足形成的一种心理状态,它会促使你去联系一些人,可能是陌生的或者是熟悉的; “饥饿”,就是生理上的不满足带来的需求,促使你去吃东西。

那么需求的本质其实就是欲望,想要得到自己暂时没有被满足的东西的一种欲望。可以理解为:需求就是预期和现状之间的落差,挖掘需求本质上就是找到这个落差在哪。

二、产品定位及如何描述需求

1、产品定位

产品定位是产品设计的方向,也是指导产品需求收集的方向,只有产品定位得到团队成员的一致认可,才能让团队后续的工作更有效率和凝聚力。没有产品定位,就如同车子失去了方向盘,横冲直撞。项目团队也像一盘散沙,工作效率极低。

那么,什么是产品定位?产品定位是指确定某产品在消费者或用户心中的形象和地位,通过塑造产品形象,从而使目标用户了解产品。比如大家耳熟能详的“一个神奇的网站”、“最简单方便的修图软件”等。简单来说,产品定位就是一句话描述你的产品,包括使用人群、主要功能和产品特色。比如“专为摄影初学者使用的简单易用的修图软件”:

使用人群:摄影初学者

主要功能:修图

产品特色:简单易用

使用人群让你明确,你的产品是为谁服务,所有的功能、设计风格、内容都要围绕这群用户来进行;主要功能为你的产品划定了范围和限制,比如你的主要功能是美食,那么就不能主打听歌;产品特色是让你的产品区别于同类竞争者,让你的产品在激烈的竞争中脱颖而出。

那么,产品定位有什么用?有了产品定位,我们的所有工作就有了一个明确的方向,所有的工作都需要围绕产品定位进行,不至于让我们在千头万绪中找不到思路,难以取舍。最后,能够使用团队成员更有凝聚力,不至于各执一词,谁也说服不了谁。

有了产品定位,我们就可以围绕产品定位去收集需求,挖掘需求,提升用户体验,使产品进一步走向成功。就好比打井,我们找到了打井的位置,在此基础上深入挖掘,才能找到水源。

2、如何描述需求

我们上面说了需求的本质是欲望,那么我们用什么来描述一个用户的需求呢?一条用户需求包含了那些信息呢?

用户需求主要包括三个要素:目标用户、使用场景、用户目标。一条用户需求可以看着是“什么人在什么环境下,想要解决什么问题”。用户需求其实是一个个生动的小故事,比如一个使用计步软件的用户的故事是,今天和朋友一起旅游走了3万步,想要分享到朋友圈。

目标用户:计步软件使用者

使用场景:和朋友旅游,走了3万步

用户目标:分享到朋友圈

三、需求的来源

每个公司收集需求的方式都不尽相同,因为收集需求的成本有高有低,对于创业型公司一般会选择低成本的方式,而大型企业会偏向于比较专业的用户研究团队来收集用户需求。一般比较常用的以下几种方式:用户调研、竞品分析、头脑风暴、用户反馈、数据分析。

1、用户调研

通过问卷调查、用户访谈、信息采集等手段挖掘需求的方式。

想要真正了解用户需求,就需要走到用户中去了解他们的想法,深入了解目标用户在真实使用场景中的感受、痛点和期望。一般来说,建议用户访谈和问卷调查结合使用,用户访谈和问卷调查分别从定性和定量分析两个维度来了解用户需求。用户访谈都是开放式的问题,适合与较少的用户面对面或者电话交流,这种方式有利于挖掘用户深层次的需求。而用户调研适合大量用户的信息收集,然后用户分析大部分用户的行为,这种方式不能挖掘用户深层次的需求。所以,在做用户调研的时候,一般先使用用户访谈来了解用户比较关注的一些点,然后用问卷调查来验证收集到的需求是不是大部分用户都比较关注。

2、竞品分析

竞品一般分为直接竞品、间接竞品和潜在竞品三类。

直接竞品:顾名思义就是直接竞争对手。比如你追一个女生、张三也追这个女生,那么你和张三就属于直接竞争对手。

间接竞品:就是产品其他细分市场的竞争对手,很容易转化攻击你的市场。比如你喜欢丽丽,张三长的高达帅气,是丽丽喜欢的类型,但是丽丽不喜欢张三,那么张三就是你的间接竞品。

潜在竞品:一般就是和你的产品直接或者相关细分市场的其余产品。比如你还是追丽丽,那么和丽丽所以接触的男性都是你的潜在竞品。

需要从这些竞品中找到具有代表性的产品,深入体验这些产品的功能,对比产品之间的优势、劣势从而为收集需求找到思路。

竞品分析要有侧重点,也就是确定分析目标。然后围绕目标进行分析,可以根据某一项功能、设计细节进行分析,分析每一个功能对应着用户什么需求;也可以对整个产品规划进行分析,看看别人是怎么拟定产品战略和方向,怎么做用户体验,业务流程等好的地方可以借鉴,不好的地方改进。

3、用户反馈

用户反馈一般在测试阶段和产品上线之后,会收到很多用户反馈。

通常来说,我们在产品测试阶段和上线之后会收到用户在实际使用过程中遇到的一些问题,这些问题能帮助我们了解产品在实际使用场景中的问题。毕竟我们作为产品、设计人员比较了解产品了,很多情况都习以为常,往往感觉不出来产品存在的问题。而用户在实际使用中,往往能发现一些我们发现不了的问题。在用户反馈中了解用户需求,想法和期望也是我们收集需求的重要手段。

用户反馈的渠道有:产品内的反馈入口、用户QQ群、贴吧、微信等社交产品和论坛,以及应用市场的评价、客服、销售人员等。

4、头脑风暴

一群人围绕一个特定的话题进行讨论。要做好头脑风暴,需要注意以下几点:

确定讨论的目标。在开始讨论前,需要先明确会议的议题,然后围绕议题来进行引导大家发散思维。没有目标,没有明确具体的目标,都会导致一种结果:讨论热热闹闹,结论洋洋洒洒,有用的却几乎没有。我认为头脑风暴的时间是有限的,很有必要将头脑风暴的目标具体化和颗粒化。一个过于庞大的目标,是无法在短时间内达成一致的。同时也很容易让整个讨论偏题,最后收都收不回来。比如:还我们在参加活动之前定的讨论目标是:如何为我们的产品快速获得老师和家长用户?我觉得目标还是太大,就和大家一起把目标缩小成“如何快速获得杭州的妈妈用户?如何快速获得了解升学政策的杭州老师用户?”这样更具体,大家讨论的方向更明确,更容易碰撞出火花。

及时归纳总结。头脑风暴是一种发散式的讨论,需要对讨论的内容进行及时的记录,可以使用录音、思维导图、拍照等多种方式对整个过程进行记录,方便后期整理。有的头脑风暴没有安排人记录,主持人自己也high了,结果出现讨论了A,忘记了B,或者什么都说了,快结束了也忘得差不多了。因此头脑风暴时一定要安排人员记录,主持人也千万要注意把控节奏,如果发现偏题太远要及时拉回来。另外讨论有了阶段性成果时,要进行适当总结归纳,并引导进行下一步讨论。

控制参与人数。有的同学误以为参与头脑风暴讨论的人越多越好,“人多力量大嘛”但事实上超过合理人数的讨论,会让整个过程变的很发散,效率极低;同时无法让所有人都能有条理地表达自己的观点,参与讨论。这个时候人数要进行控制,或者拆分成2-3个小组分组讨论。

5、数据分析

产品上线后会收到很多数据。比如,访客数据、浏览数据、页面浏览时长、浏览顺序等等。我们可以根据这些数据的表现来衡量产品迭代的效果以及确定迭代的方向。也可以通过数据来验证自己的想法。

为了顺利拿到这些数据,我们需要在设计的时候就要考虑到后期数据收集的需要。预先埋点,否则就获取不到数据,就无法进行分析。还可以参考一些行业数据分析报告,比如艾瑞资讯等对互联网行业里面所做的一些数据分析,很多都很有参考价值。

另外,需求的来源有公司业务方向、老板/领导、运营部门、市场、客服等。总的来说,这几种收集需求的方式都是独立的,可以使用一种,也可以多种配合一起使用。

四、需求分析和筛选

通过以上的方法我们收集到了很多需求,但是还不能直接作为我们最终的需求。需要对这些需求进行分析和深层次的挖掘。并且通过评审来确定最终需求场景和产品解决方案。

那么,我们如何分析和筛选需求呢?

1、筛掉明显不合理的需求

当前技术不可能实现的、投入产出比较低的、意义不大的、无匹配的使用场景的、不符合使用人群的

2、做需求分析

筛掉明显不合理的需求之后,我们就需要对剩余的需求进行分析。需求分为三类:用户描述的需求、用户实际想要的需求、用户潜在的需求。需求分析的工作就是通过用户描述的需求,找到用户实际想要的需求,再挖掘用户潜在的需求。举个例子:

一天晚上,一个母亲带着孩子走在回家的路上,突然孩子饿了,要吃鸡腿,但是四周却没有卖鸡腿的店,这个时候母亲想起早上出门的时候放了一块面包在包里,于是拿出来给孩子吃。孩子一看有面包便开心的吃起起来。

从这个例子中我们知道,孩子的需求是想吃鸡腿,而最后妈妈给了他面包,孩子同样吃的很开心。我们可以得到下面的结论:

描述的需求:想吃鸡腿

实际的需求:饿了、想吃东西

潜在的需求:饮料?水果?

那么,如何正确对待收集到的用户需求? 乔布斯说过“用户并不知道自己想要什么,直到你把产品放到他们眼前”。所以,我们在面对用户需求时不要被用户表层的诉求牵着走。因为用户提出想法的时候,可能存在以下情况

用户说的不一定是心中想的。因为人是一种复杂的生物,我们的言谈举止会受到周围多种因素的影响。比如从众心理,自己不喜欢,但是为了迎合大家,就说自己喜欢。

用户没有表达出自己的真实需求。比如,用户说他想要一个“馒头”,“馒头”只是他的表层需求,如果你因为没有馒头而拒绝他,就会导致用户不开心。但是你如果意识到用户的真实需求饿了,想要吃东西,这个时候你给他一个肉包子,用户可能更开心。所以,用户的诉求不等于用户的真实需求,只用通过深入挖掘用户诉求背后的原因才能找到用户的真实需求

该用户不是你的目标用户。如果提意见的用户不是你的目标用户,那么他的需求就不用理会。

用户的意见不一定专业。用户很多意见都是从他们的直观感受出发,不会经过缜密的思考,有时候提出来的要求甚至不合常理。有时候他们会根据个人的喜欢提出一些需求,如果我们照做了可能使用人数只有个位数,甚至遭到很多用户的吐槽。

3、匹配产品定位

我们通过前两步找到了很多用户需求,是不是全部都做,最后,还要根据产品定位来取舍。是否符合我们的目标人群、功能特色以及主要功能的定位等。

4、结合公司资源

通过努力,我们找到了挖掘到了用户需求,也符合产品定位。我们还要考虑实现成本(人力、资金、时间等因素)以及收益(商业价值/用户价值),综合考虑是否再本阶段实现还是放在下一个版本中。

五、需求优先级排序

我们通过收集和分析得到了一系列真实的用户需求,但是资源有限,不能一起开发,怎么办呢?因此,我们需要给需求排序,重要紧急的需求先做,而不重要的可以延后。另外,需求是经常变更。没有哪个产品是完全按照预设出来的。中间总会因为各种原因导致无法按照预期步骤进行。可能市场环境变了,可能领导想法变了,可能…..这也是为什么互联网产品快速迭代不断试错。

那么,我们如何给需求制定优先级呢?下面给大家介绍两个比较常用方法:

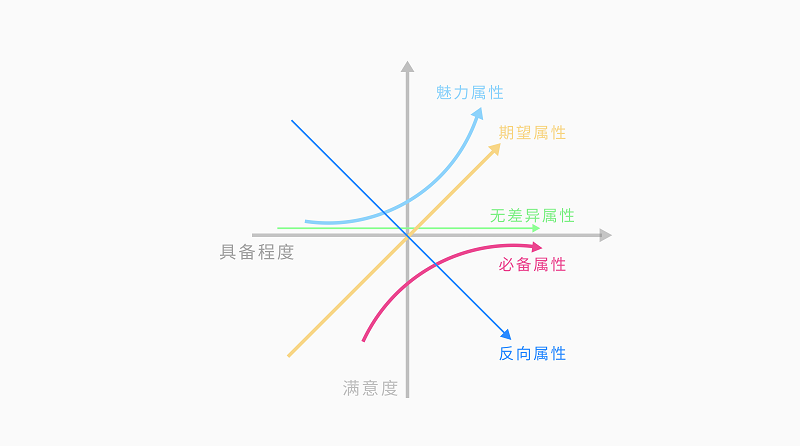

方法一:KANO模型

KANO模型是对用户需求分类和优先排序的有用工具,以分析用户需求对用户满意的影响为基础,体现了产品性能和用户满意之间的非线性关系。

KANO模型将用户需求分为5个维度:基本需求,期望需求,兴奋需求,无差异需求,反向需求。他们的顺序是:基本需求>期望需求>兴奋需求。不要做无差异和反向需求。

关于KANO模型的详细介绍,此处不再赘述,想要深入了解的可以到鄙人首页查看介绍。

方法二:矩阵分析法

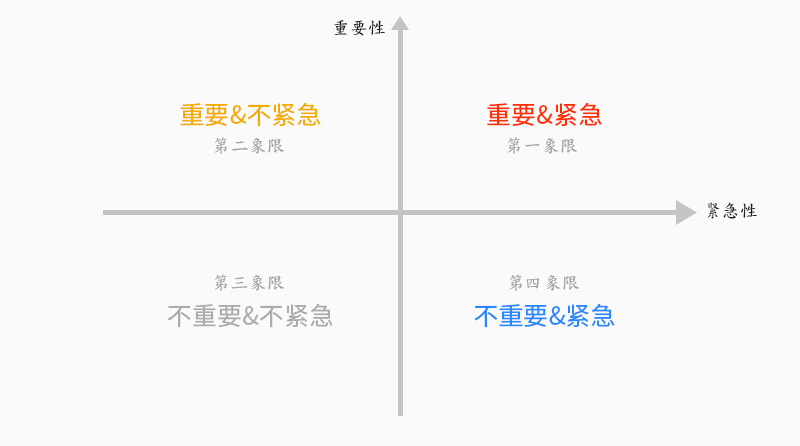

矩阵分析法,也叫四象限法则,把一个二维的横竖坐标分成四个象限,横坐标是重要性,纵坐标是紧急性。第一象限为重要且紧急,第二象限为紧急不重要,第三象限为不重要也不紧急,第四象限为重要不紧急。先后顺序为:重要且紧急>重要不紧急>紧急不重要>不重要也不紧急

在工作当中,我们可以根据当前实际情况,把手头上的所有工作根据四象限法则进行重要性与紧急性的分析定义,然后把这些工作一一放进相应的象限当中,最后再按照矩阵分析法的顺序来完成工作

举个例子,你现在手头有四件事情需要处理。第一件事情是你女朋友明天生日,而你还没准备好礼物。第二件事情是运营部本月15号要做一个活动,今天是3号,运营部期望最晚14号要完成内测,确保能够在15号按时上线。第三件事是开发说需求文档里有个地方表述有点问题,怕理解错误,希望你在下班前跟他讲解一下。第四件事是周末有个聚会,大家让你推荐个地儿。

根据矩阵分析法,你应该按照事情一>事情二>事情三>事情四的顺序来依次完成。

给需求优先级排序的方法还有很多,比如经济收益法、前/后置需求分析法、满足核心用户需求的优先(二八原则)、满足核心业务的需求优先(资源最大化利用)、满足核心业务的投入产出比最大的需求优先(ROI最大化)等

通过一系列工作,我们终于挖掘到了用户的真实需求,并且给需求制定了开发的优先级,接下来就把这些需求输出成“功能需求列表”,建立需求池,便于我们进行下个阶段的工作。下一篇文章,我们一起来看看如何利用整理好的需求设计产品框架。