2018工作记:潮汐 App

「工作记」系列是本人回顾、记录工作的文章集合,借此达到复盘的效果:复盘能有效帮助设计师沉淀经验,更立体地了解自己。

潮汐 App,小而美

2018年初,经过一番辗转,惊喜地获得了潮汐团队的offer,荣幸成为其中的一员。

大多数人对潮汐的第一印象都是「小而美」。潮汐作为一款独立产品,凭借着克制极简的设计屡屡获得 App Store 推荐,也斩获一众奖项。按照官方说法,潮汐是一款大自然声音主题的身心健康应用,在快速繁复的日常生活中,帮你保持专注、减压放松、睡得更好。

上手业务,带着枷锁跳舞

设计风格的处理,可以大致分成「创新」或「继承」两种,潮汐属于后者。接手潮汐的设计时,潮汐已经有非常成熟的设计风格,为了维护产品的统一性,设计师必须严格遵守和维护现有的设计规范。在极其固有的风格上进行创作,整体的体验可以说是「带着枷锁跳舞」。

一开始,我花费了大量时间去熟悉和了解设计规范,调整自己的设计风格,确保以往风格的延续;也反复地观看现有页面的设计,学习一些常用的设计手法。

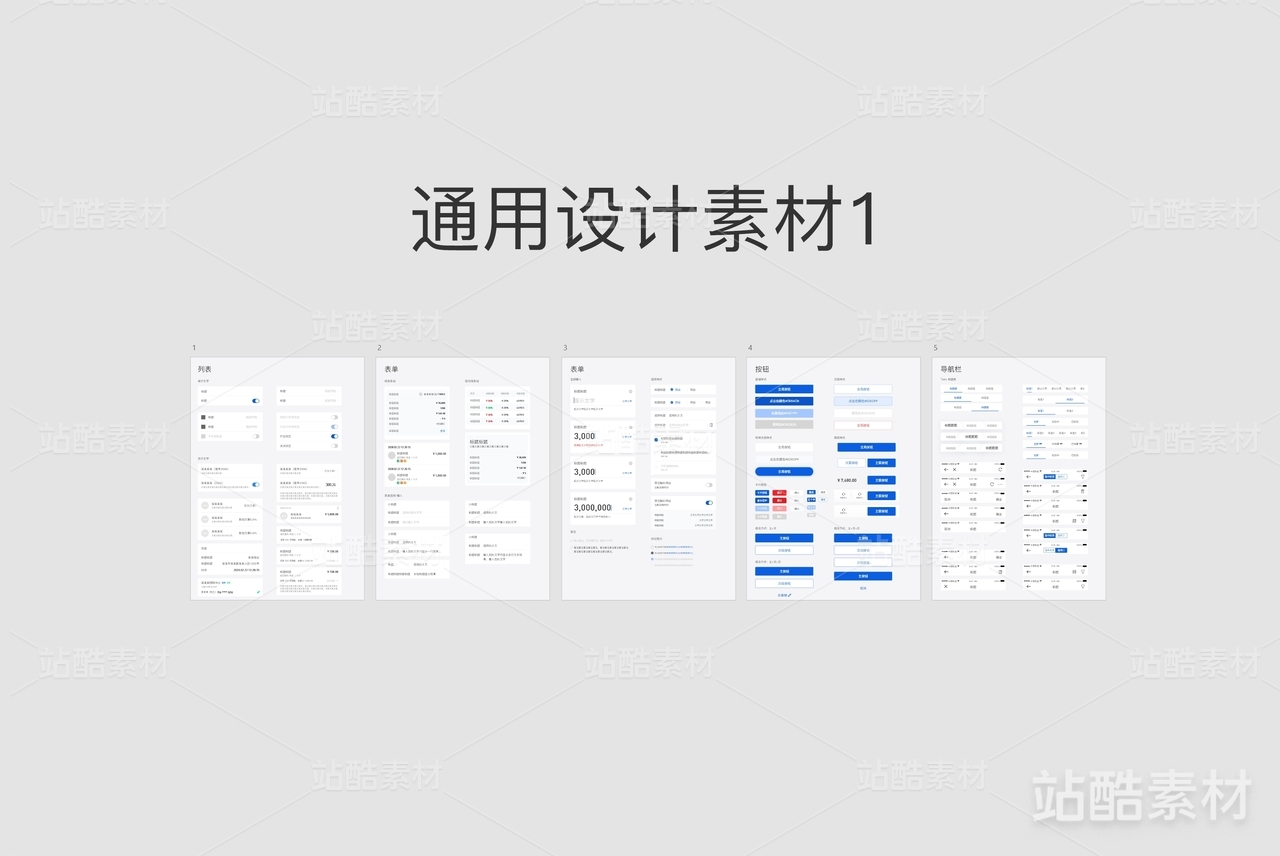

设计规范需要严格遵守的通常有:颜色、字号、栅格布局系统和常用组件。

以栅格布局系统的间距为例,需要结合「亲密性原则」进行使用。通过合理的间距将信息进行分类,打造出清晰的层级,有利于用户获取信息。如 Material Design 中,就有建议的网格数(4、8)。

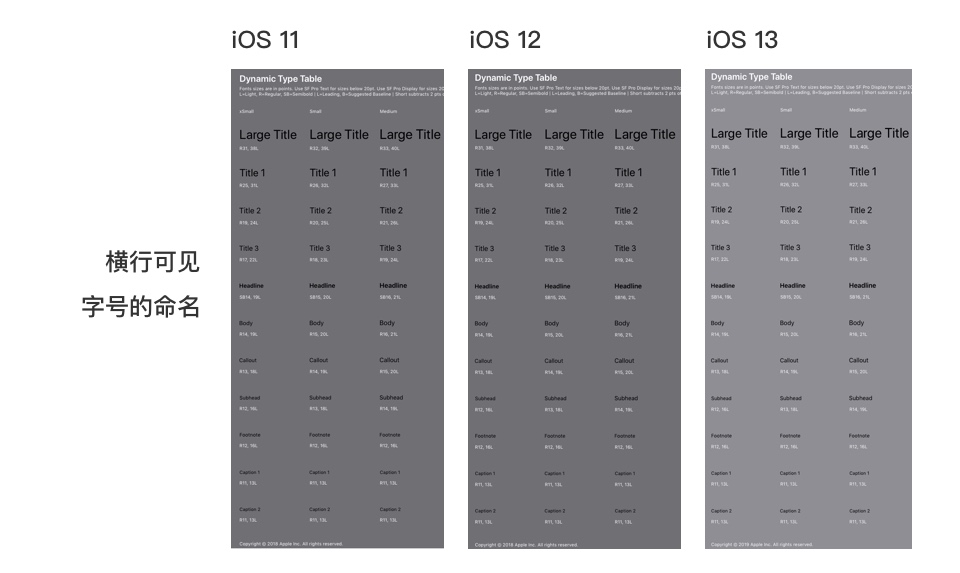

再以字号与颜色为例,假如设计师与程序员之间没有进行事先约定,在开发过程中,程序员极其可能会「看见一个就写一个」,不仅工作量大,也容易出现大量不合规范的字号与颜色。设计师可以将确定好的颜色、字号规范落地到开发中,例如将颜色、字号等进行命名,程序员便可以调用固有的名称。例如苹果(见下图),字号与颜色都有命名。

案例1: 呼吸模块设计

在接手呼吸模块时,已有保真度极高的原型,因此大部分时间都花在了呼吸过程的动画上。可以看到,整个呼吸动画由三部分组成:圆的放大缩小、粒子运动、背景的高斯模糊。

首先,我在AE上使用「湍流效果」模拟圆本身的贝塞尔曲线运动;一呼一吸之间,圆的放大缩小对应着肺部的收缩与扩张;而氧气则以粒子的形式予以意象,使用 AE 内置的粒子系统做出粒子出现和消失的效果。关于粒子比较有意思的一个设计是,使用 4-7-8 模式时,中间会有「HOLD」的 7 秒时间,这个时候粒子会在屏幕上「乱动」,其实是用到一批「假粒子」进入屏幕并离开。

案例2: 潮汐实验室

当时出品了一批潮汐小程序,为了让使用小程序的用户更方便,在 App 中加入了「潮汐实验室」的模块。

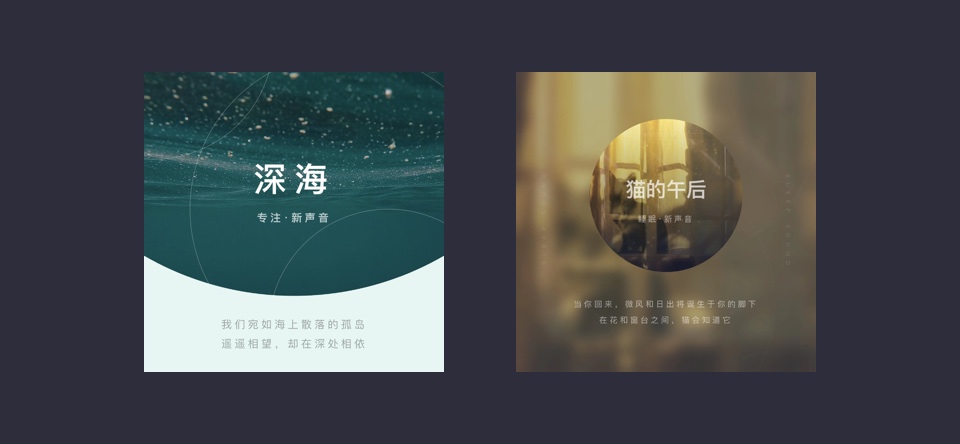

实验室的首页沿用了白+弥散阴影的手法,使用卡片作为载体承载内容;其次在头部加入了浅蓝色的波浪,让页面看上去更加丰富而不失简洁。内页的设计则展示了小程序的主要内容。

案例3: Android 化

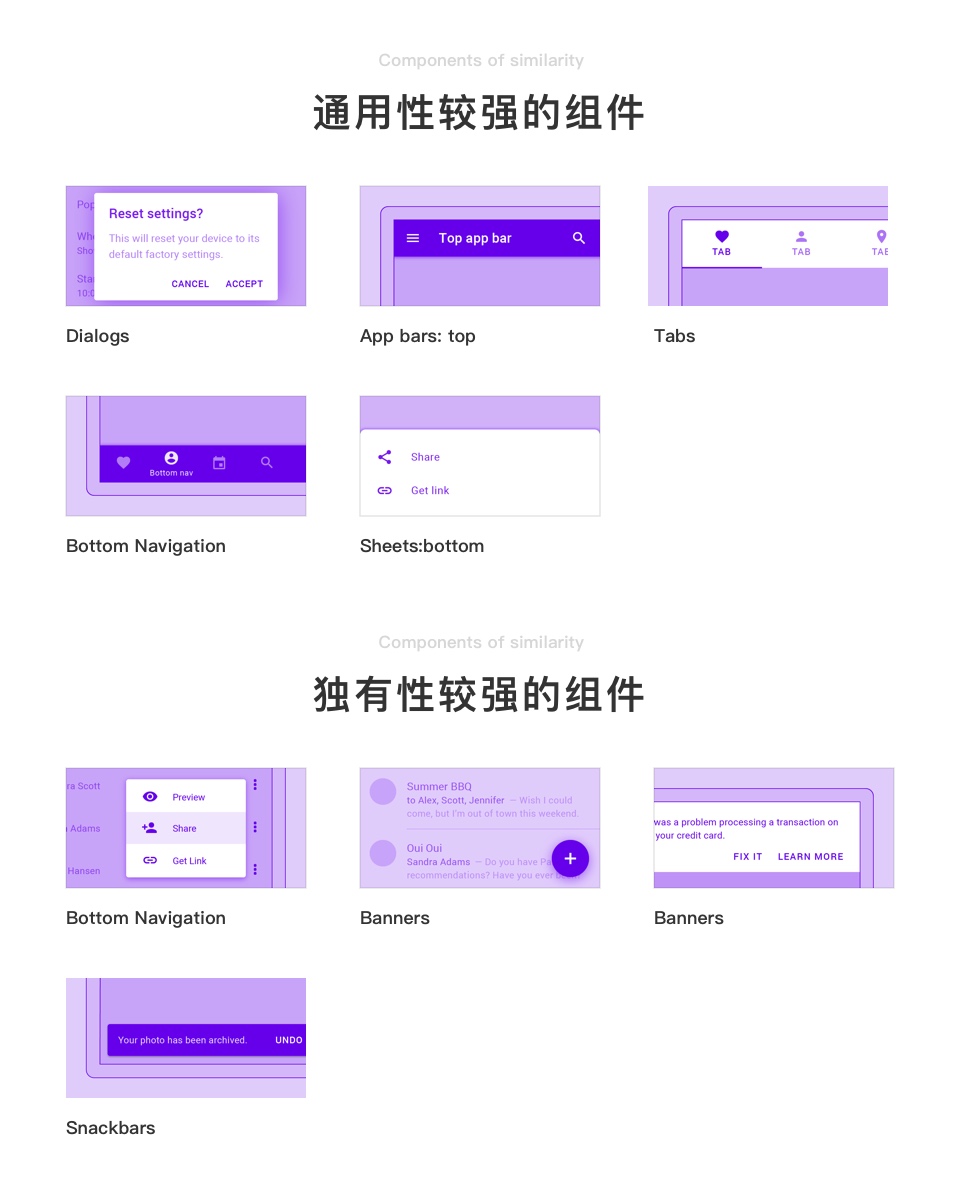

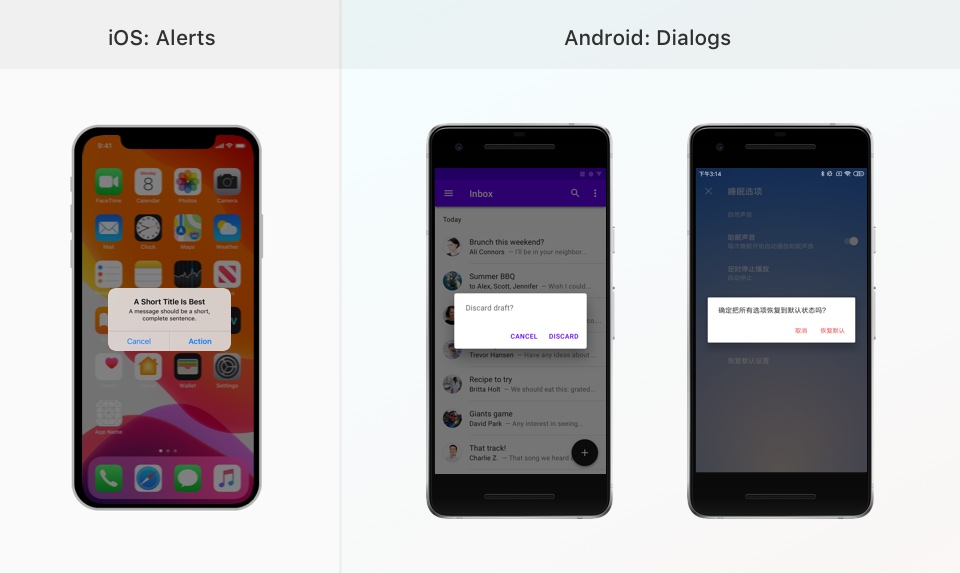

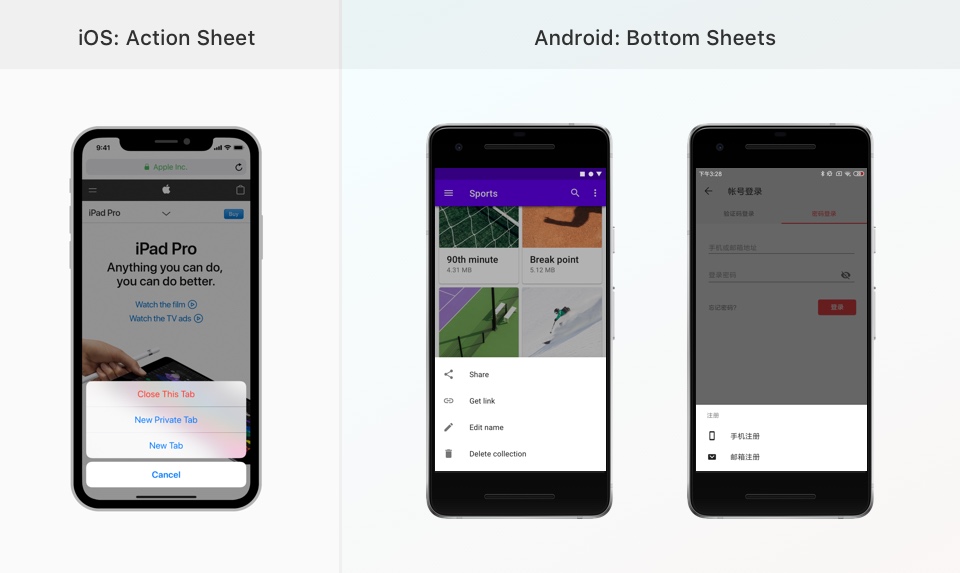

「一稿适配两端」的做法非常常见,但潮汐并没有直接「一稿适配两端」,也并非直接将 iOS 的稿子转化为 Android 稿,而是将 iOS 端稿子作为原型,并认真考察了 Material Design 后,再根据 Material Design 中的 Components 进行 Android 化。而其中值得考究的有两种:一种是与 iOS 较为相似的组件;另一种是 Android 独有的组件。下图列出了一部分我接触较多的组件(列表、卡牌、开关、按钮等未列在其中),图例源自 Material Design:

向诸位介绍几款在工作中接触较多的案例:

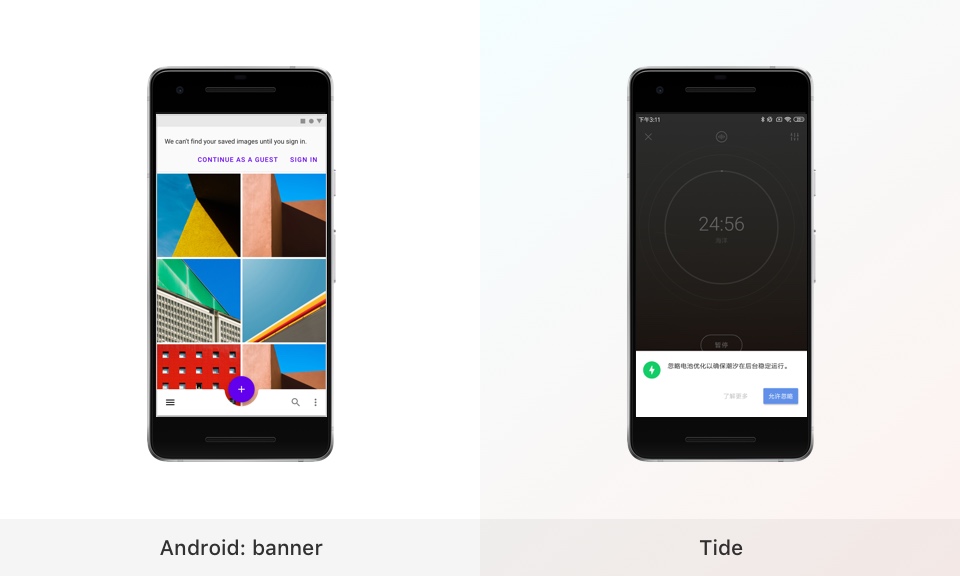

以下是 Android 较为独有的:

除了组件以外,还因 Android 特性设计了锁屏、白名单、电量优化功能。

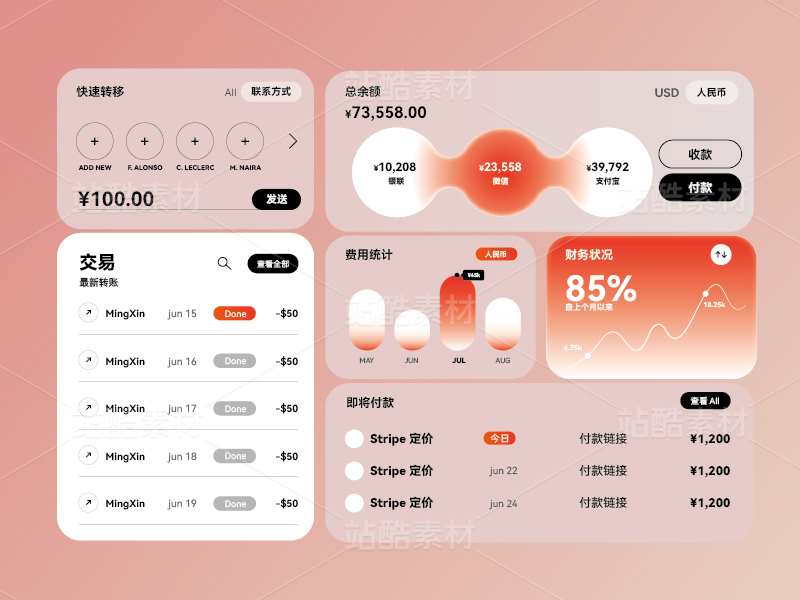

案例4: 运营物料

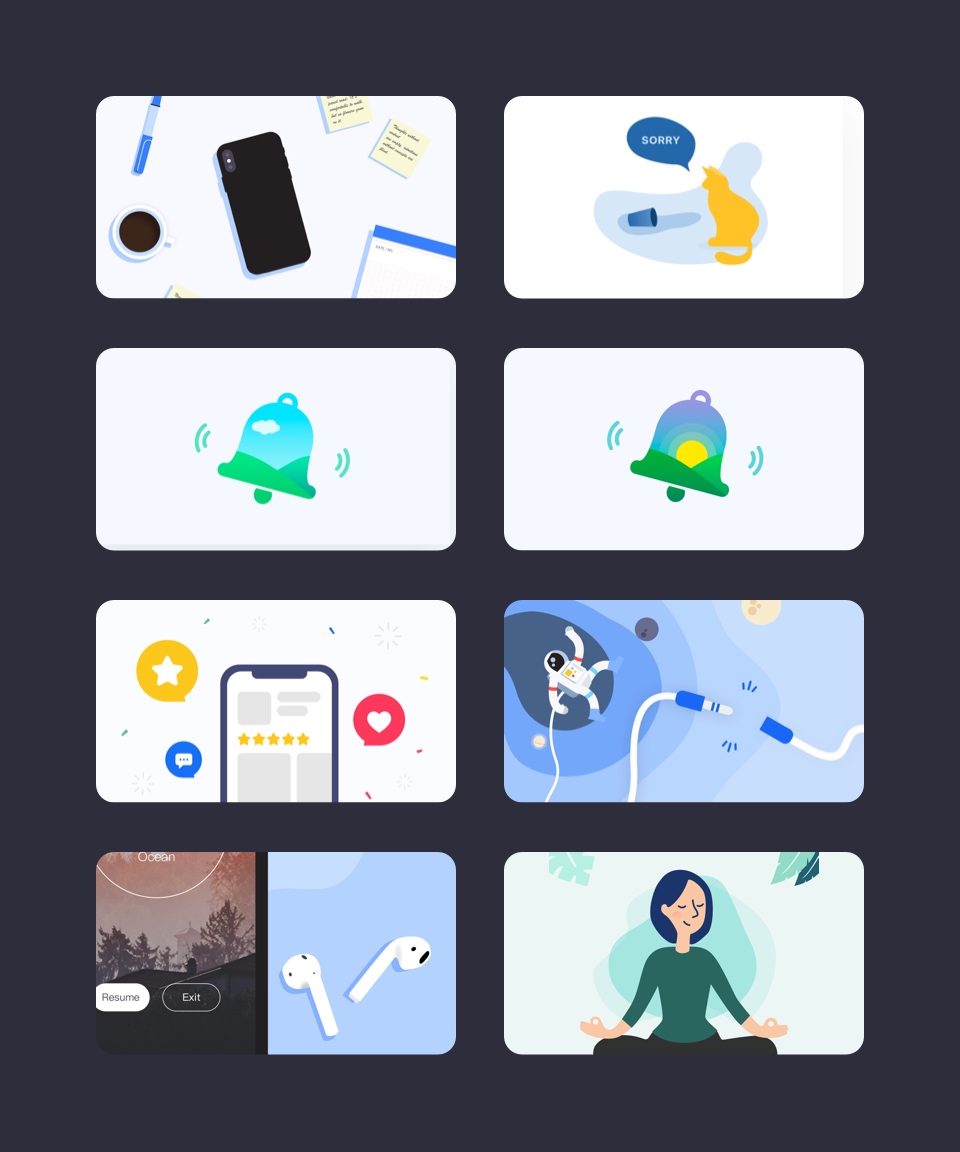

除了完成两端客户端、小程序的设计工作外,还会接触到不少运营类的视觉工作。包括制作市场图、banner、H5、视频、通稿物料;客户端内的弹框小插图;潮汐 Plus 的字体设计。

结语

虽然我加入团队只有短短的一年时间,但能参与潮汐这款优秀产品的设计,让我感到非常荣幸。其实一款优秀产品的背后,往往有着无法想象的严谨。

很感谢在潮汐遇到的每一位同事、伙伴,他们教会我的不仅仅是工作上的内容,更加赋予了我面对困难生活的勇气。这是我人生中极其难忘的一段工作经历。