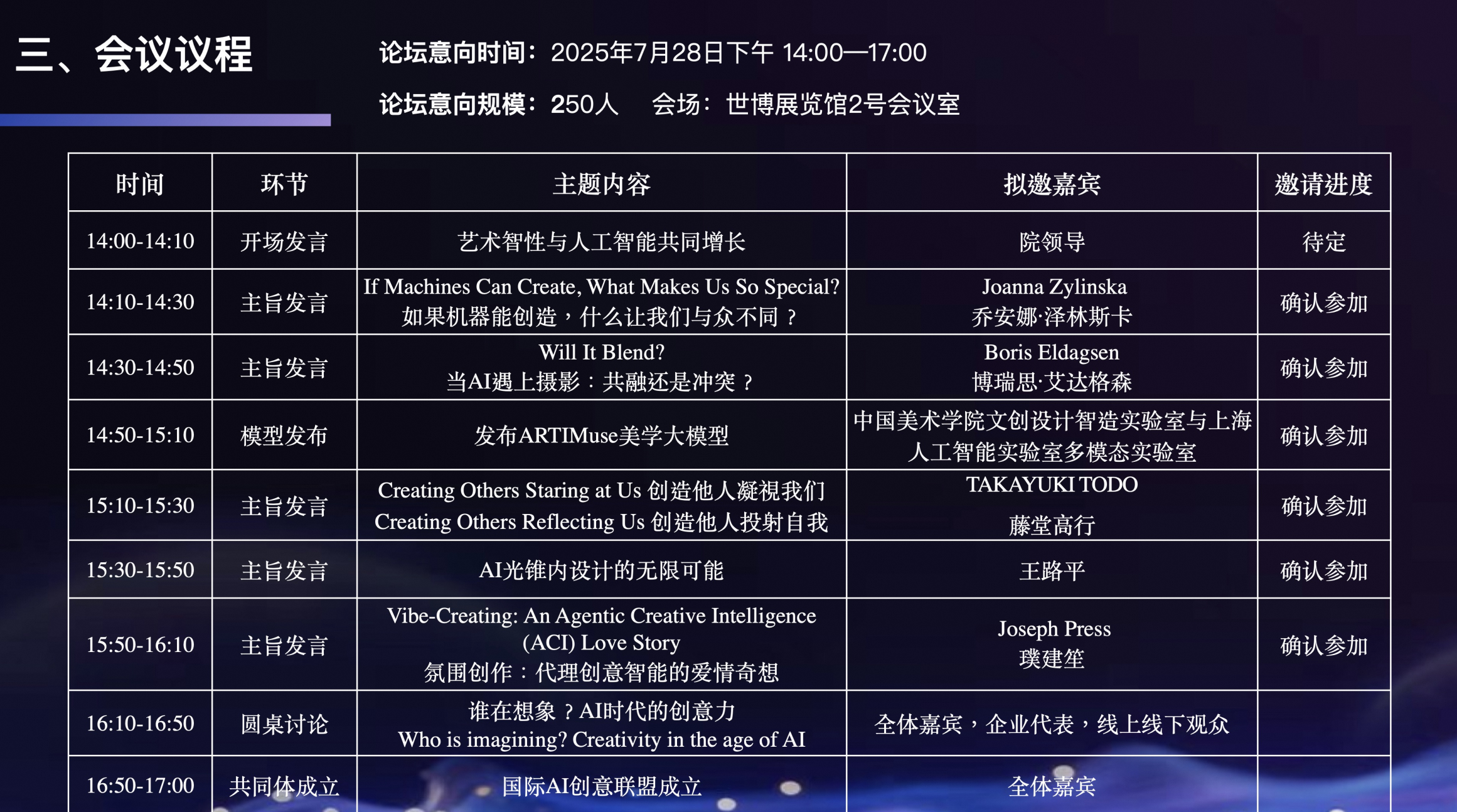

上周我有幸参加了WAIC(世界人工智能大会)的分论坛,主题是“

与AI共同进化:艺术创造力的迭代和韧性

”。里面有很多关于AI的精彩观点,今天想一并给大家分享下。

下面我将根据自己亲生感受和思考来分享这次论坛中的各位老师的观点。

乔安娜·泽林斯卡:如果机器能创造,什么让我们与众不同。

这位老师是我印象最深刻的,他的演讲主要是2个视频:机器狗和眼动装置。

给机器狗拴上一条链子,直接从设计思维跨越到了哲学人文思维,这是我万万没有想到的操作,从这条机器狗的挣扎和无奈,我们或多或少也能“感同身受”。我们不禁会思考,机器人是“人”么?我们需要抱以“尊重”么?还是用完就弃的工具。虽然这只狗没有任何情感,但我们仍然能与之共情。在未来的人机共存的环境下,我们应该如何和机器人共处。这是一个高维度的哲学问题,大家也可以发表下自己的观点。

第二个视频是眼动装置,这个技术很厉害,机器人的眉毛和眼睛可以根据测试者的表情做一致的动作。

这两个实验,我感觉作者都是在表达机器人的情感问题,在研究如何将情感带入到机器生物里的艺术表现,我个人非常喜欢这个主题,因为区别于常规的人工智能商业运营动作,这种艺术实验带给我们的是更加深刻的思考,所以说,好的艺术都是人性的表达。

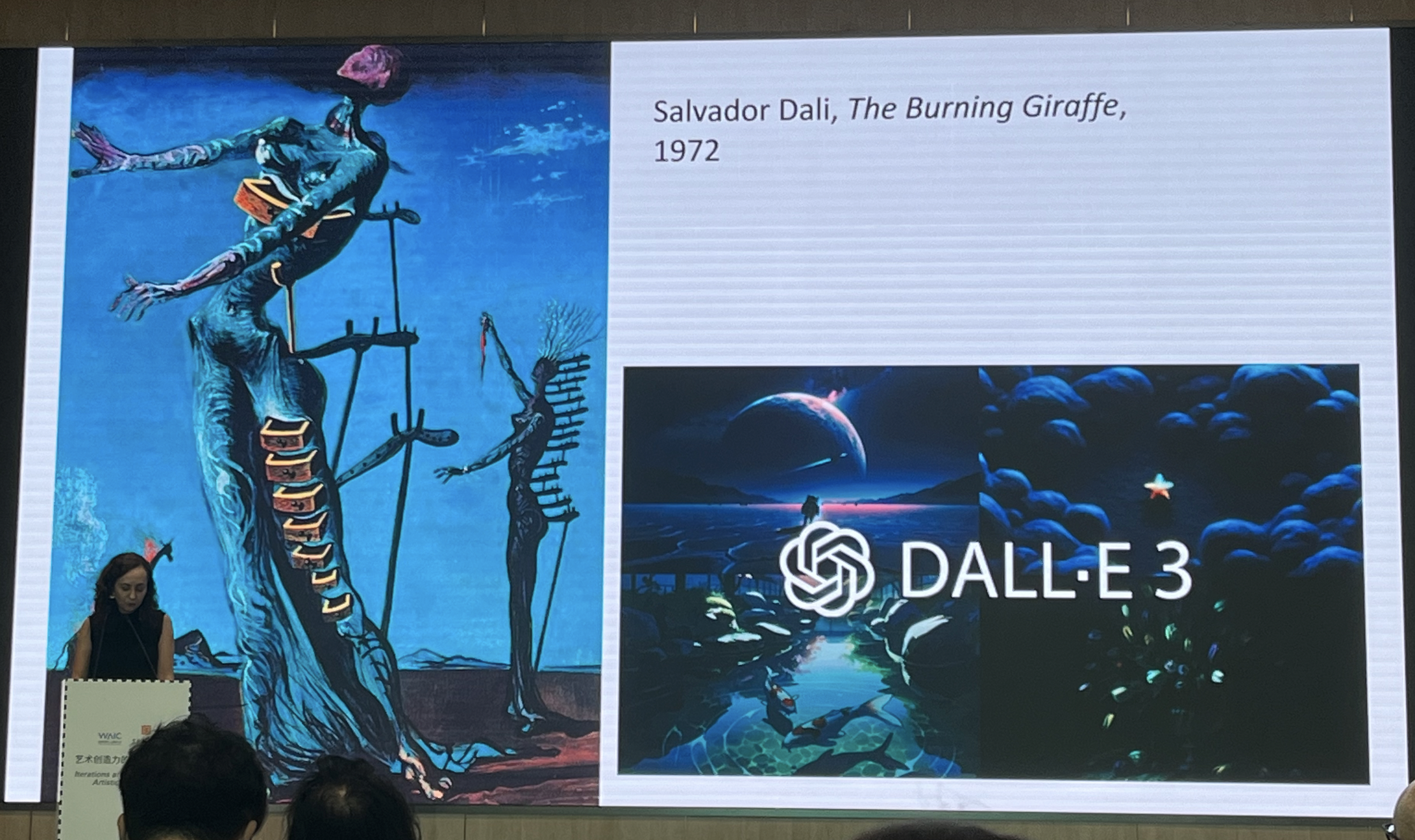

这是一位来自英国英国国王学院的教授,她的观点是AI是否正在消灭人类的创造力,作者给出了下面这张图:

左侧是萨尔瓦多・达利(Salvador Dalí)于 1972 年创作的《燃烧的长颈鹿》(The Burning Giraffe)。达利是超现实主义艺术大师,他的作品以奇幻、怪诞的形象和梦境般的场景著称。这幅画中的形象充满了象征意义和神秘色彩,展现了达利独特的艺术风格。

右侧是由 DALL・E 3 生成的图像,它能够根据文本描述生成相应的图像。

通过对比我们可以发现人工智能生成艺术与传统人类艺术创作之间的关系和差异。

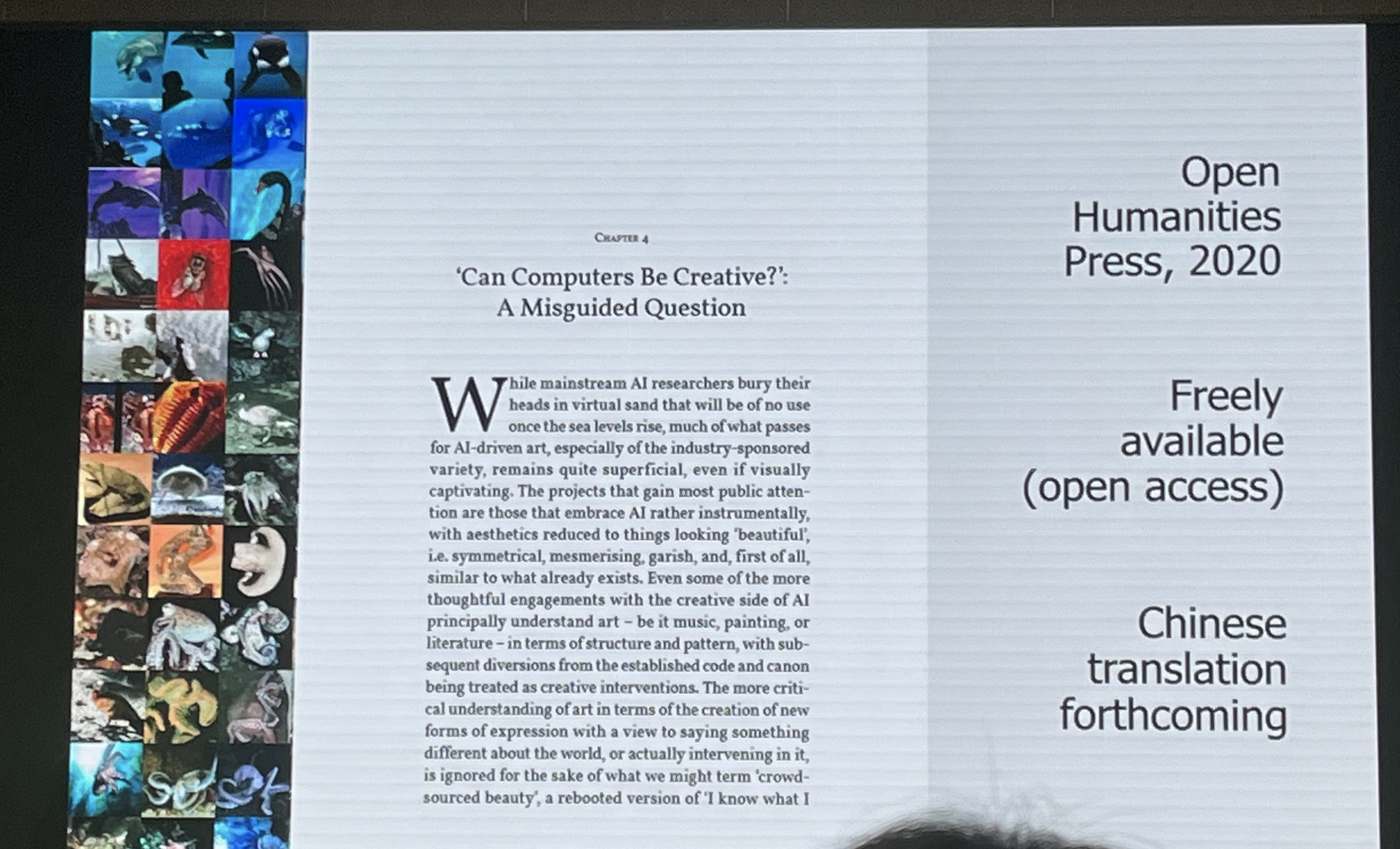

因此,我个人认为AI是无法代替人类进行创作的,因为AI不具备人类的主观思考和感受,我们每一个人都是独一无二的生命体,就好似一千个人心中有一千个哈姆雷特。而且,创造力是一个“复合产物”,它包括一个人的经历、感受、交流、触觉等,不应该是AI这种算法学习能习得的。而且,教授也表达了AI出来的作品知识表面上看起来“好看”,实则缺乏真正的能触动心灵的艺术之美,比如下面这段话,来自一本 2020 年由 Open Humanities Press 出版的书籍,标题是《“计算机能有创造力吗?”:一个被误导的问题》。

这段话指出,尽管主流人工智能研究人员沉浸在虚拟的研究中,但人工智能驱动的艺术,尤其是行业赞助的那种,大多仍然相当肤浅,

即使在视觉上很吸引人。那些获得最多公众关注的项目更多是工具性地利用人工智能,将美学简化为看起来 “美丽” 的东西,比如对称、迷人、花哨,且与已有的东西相似。

即使是一些对人工智能创造性方面更深入的研究,也主要从结构和模式来理解艺术,随后对既定规则、准则和规范的偏离被视为创造性干预。

所以我们慢慢会感觉,AI出来的东西有很大的重复性,再加上各种自媒体的疯狂传播,我们会逐渐被AI信息包围,文案是AI写的,视频是AI做的,内容还都差不多,久而久之,我们的创造力是不是也会受到影响?我们的思维是不是也会僵化。这个问题需要我们好好思考一下,其实现在已经有这种趋势了,大量的没有营养,只有搞笑的短视频进入我们的脑子,我个人感觉已经好久没有看到真正感动的、美的事物,这不是一个好现象。

有时候我也不经意间会思考,AI的介入,是不是正在让我们的想象力变得“贫瘠”?

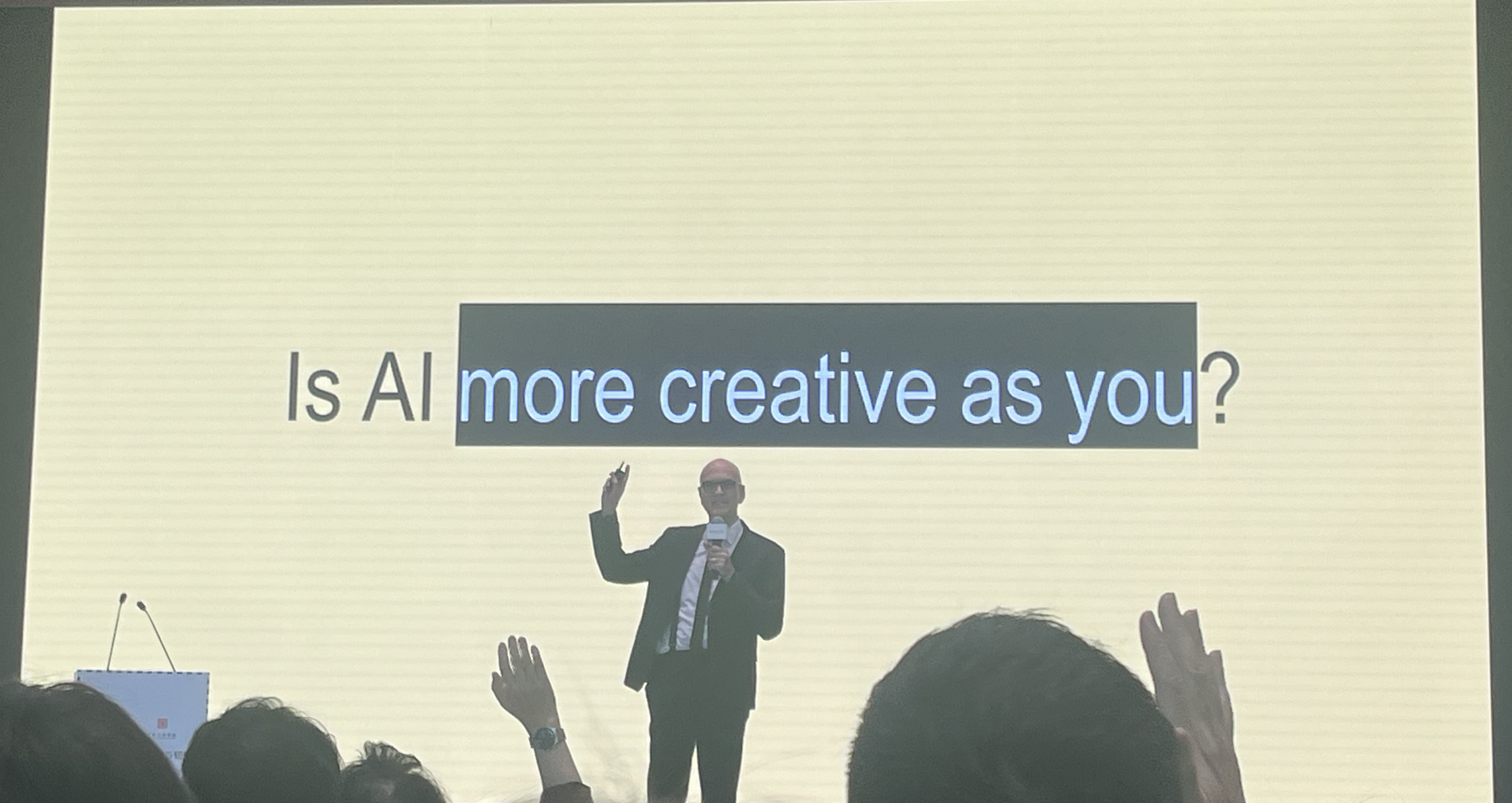

博瑞思·艾达格森教授是德国摄影艺术家、欧盟AI与艺术伦理顾问,他首先抛出了一个问题:

AI比我们更有创意么?

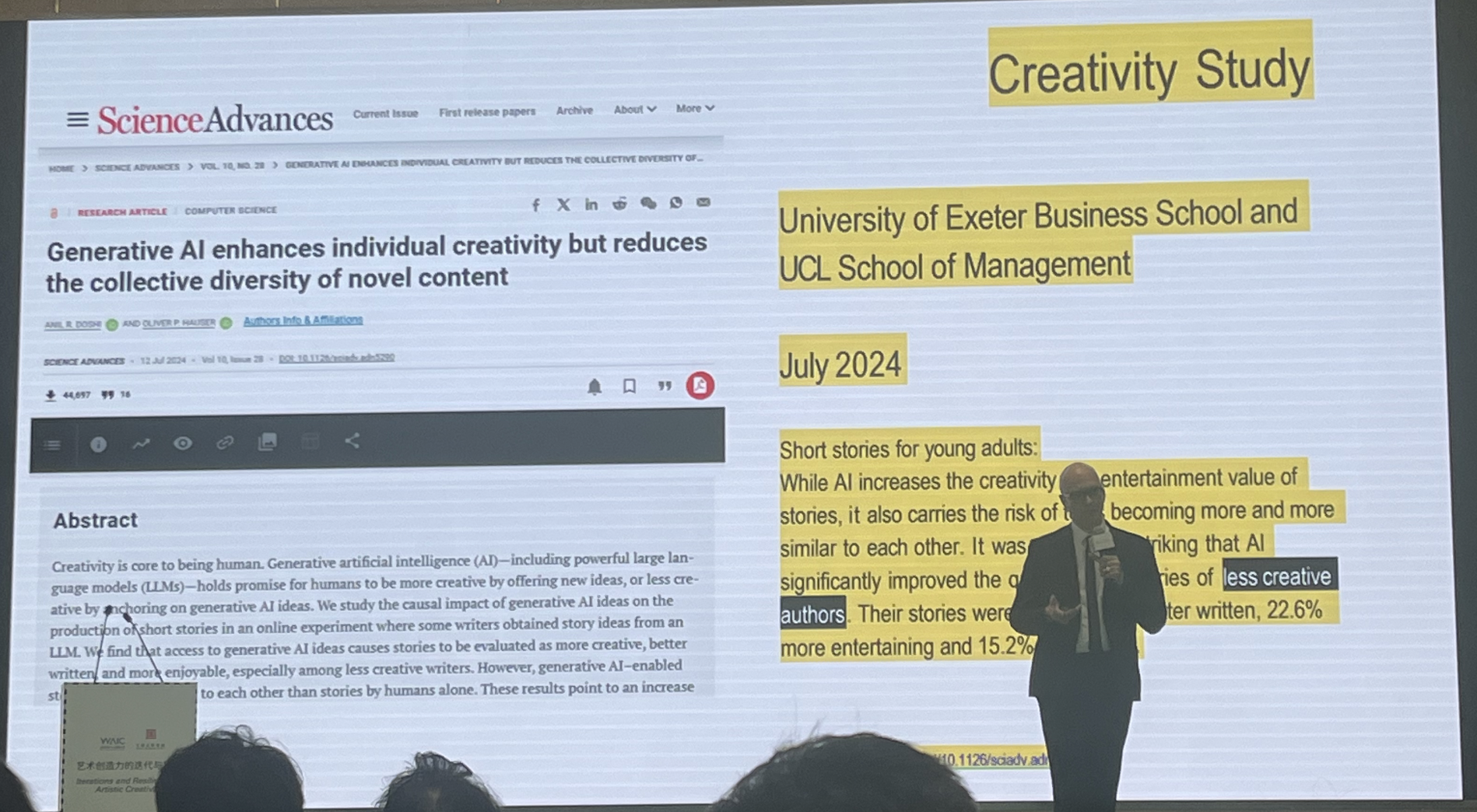

下面这篇在面向青少年的短篇故事创作的文章中,

AI 虽提升了故事的娱乐价值,但也增加了内容同质化的风险

。研究表明,使用 AI 创作的故事 “创造性显著降低”,其独特性比人类创作低 22.6%,尽管被认为 “更易读” 和 “更有趣”(高出 15.2%)。

结合乔安娜·泽林斯卡教授的观点,其实都表明AI创作的内容同质化比较严重,很难出现令人眼前一亮的作品。

更为关键的是博瑞思·艾达格森教授认为AI是

“知识的助推器”

,有了AI工具的加持,我们可以基于我们自己的知识,让AI实现我们的想法。从这一点来看,AI更像是一个得力助手,创作主动权还在我们自己手里。但事实也没有这么简单,因为如果我们想让这位“AI助手”非常完美地达成目标,

我们自己需要先具备丰富的专业知识。

比如在摄影领域,除了常见的主体、动作、地点之外,要想成为一名专业的摄影工作者,我们还需要了解媒介、视角、色彩、光线、参考等。这些知识,都是个人经验和个人知识的积累。

如果我们用AI,只会输入“一个小女孩在公园微笑”这种提示词,

而不懂更加专业的摄影知识和词汇,我们的提示词就不会写得很细致,那出来的图片也就不会很好看。

因为AI生图的本质是学习我们打好的每一个高质量标签,比如摄影中有的标签有“拍摄方式”、“曝光”、“焦距”、“构图”等,我们自己不了解这些标签,不会输入这些专业词汇,那我们的提示词就会很“贫乏”。这个观点我也是非常认同的,简单说,

要想用好AI,关键不在AI,而在于自己对本专业的理解深度。

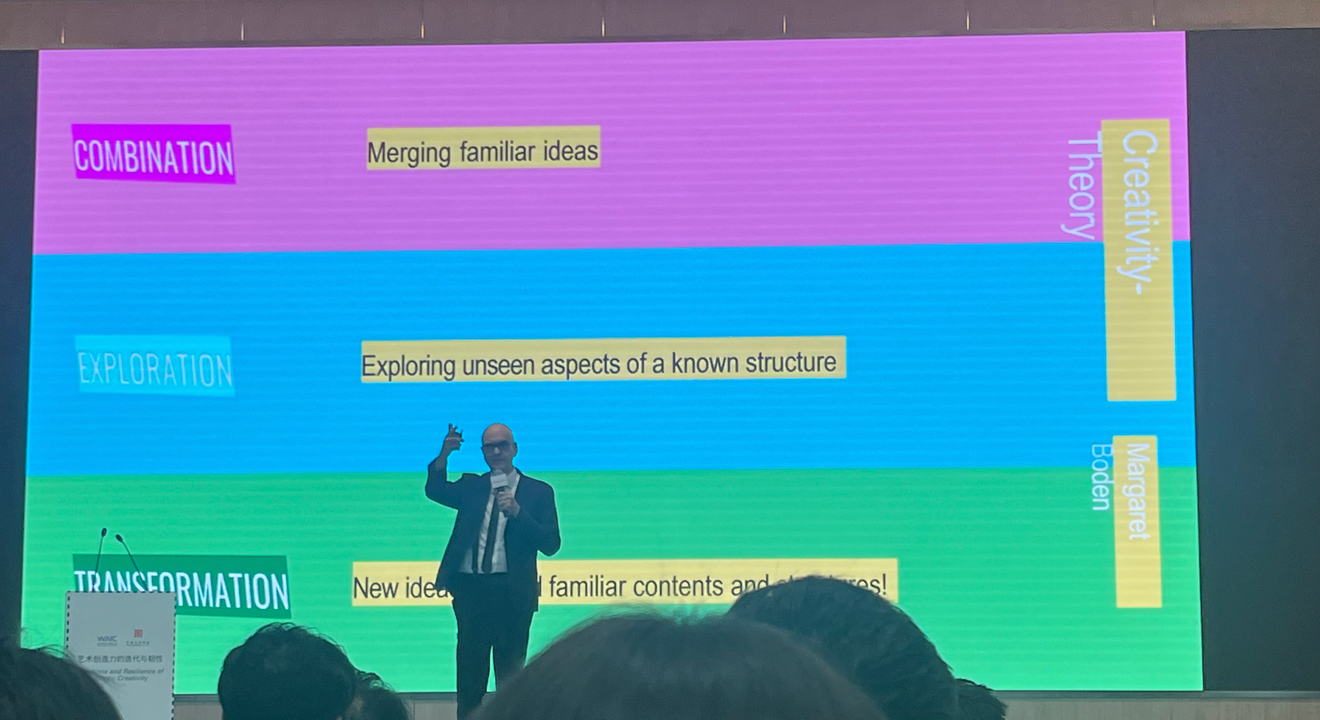

博瑞思·艾达格森教授还分享了“创造力理论”,他引用了萨塞克斯大学(University of Sussex)信息学系认知科学研究教授Margaret Ann Boden的关键,将创造力分为三种:

融合熟悉的想法,如科技发明中 “相机 + 手机” 组合成智能手机;

探索已知结构的未被发现的方面,如数学家在欧几里得几何体系中证明新定理

Margaret Ann Boden任务超越熟悉内容和结构的新想法,如毕加索的立体主义绘画,颠覆传统绘画的单一视角规则

Margaret Ann Boden认为当前AI创作很多都集中在组合层面,而转换能力仍是AI的难点,这也恰恰是人类的核心优势。这也证明了

AI主要是模仿能力,缺乏真正的创造能力

。Margaret Ann Boden总结的这三种创造力理论,其实也是在告诉我们灵感、创造力这类非常“神奇”的能力,一点也不神奇,它的本质是可拆解的心智过程,所以更加强调知识的积累和运用。简单说就是

灵感并非是天赋,而是可以通过后天习得的,关键在于我们要看的多、想的多和用的多

。

这三种创造力的不同大家可以详细看下这个链接里面的文章,里面做了很详细的解释:

遗憾的是,Margaret Ann Boden教授就在上个月去世了,在此缅怀一下🙏🙏🙏。

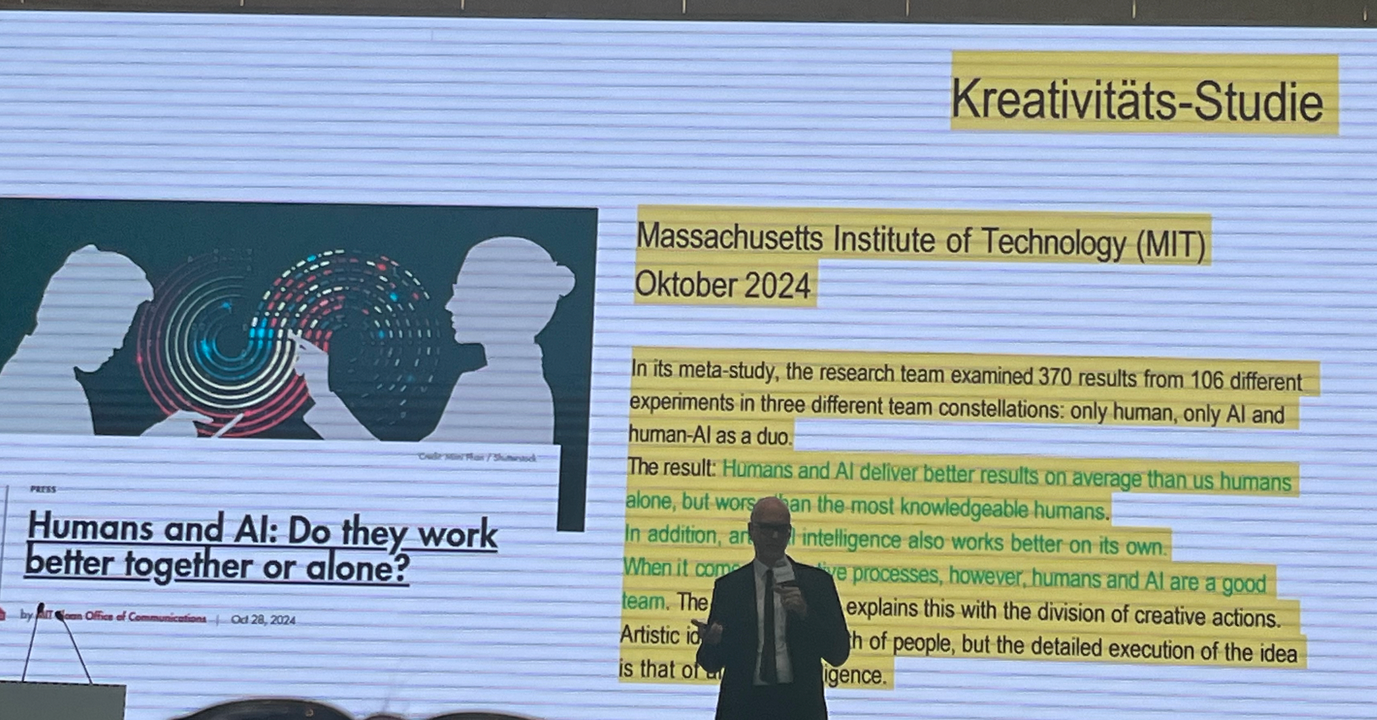

最后,博瑞思·艾达格森教授还分享了一个有意思的研究:人类和AI,是协作更好还是单独工作更好?

人类与 AI 协作时的平均表现优于单独工作的人类或单独工作的 AI,但不如最有知识的人类。

2.在创意生成过程中,人类与 AI 是理想搭档——

艺术想法来自人类,但想法的详细执行则有人工智能完成。

所以结论还是那句话,我们还得自己有想法,才是“硬实力”。

这个大模型很有意思,可以通过构图设计、视觉元素与构成、技术执行、原创性与创意、主题与传达、情感与观者反应、整体Gestalt(格式塔)7个维度来判断图片的审美。

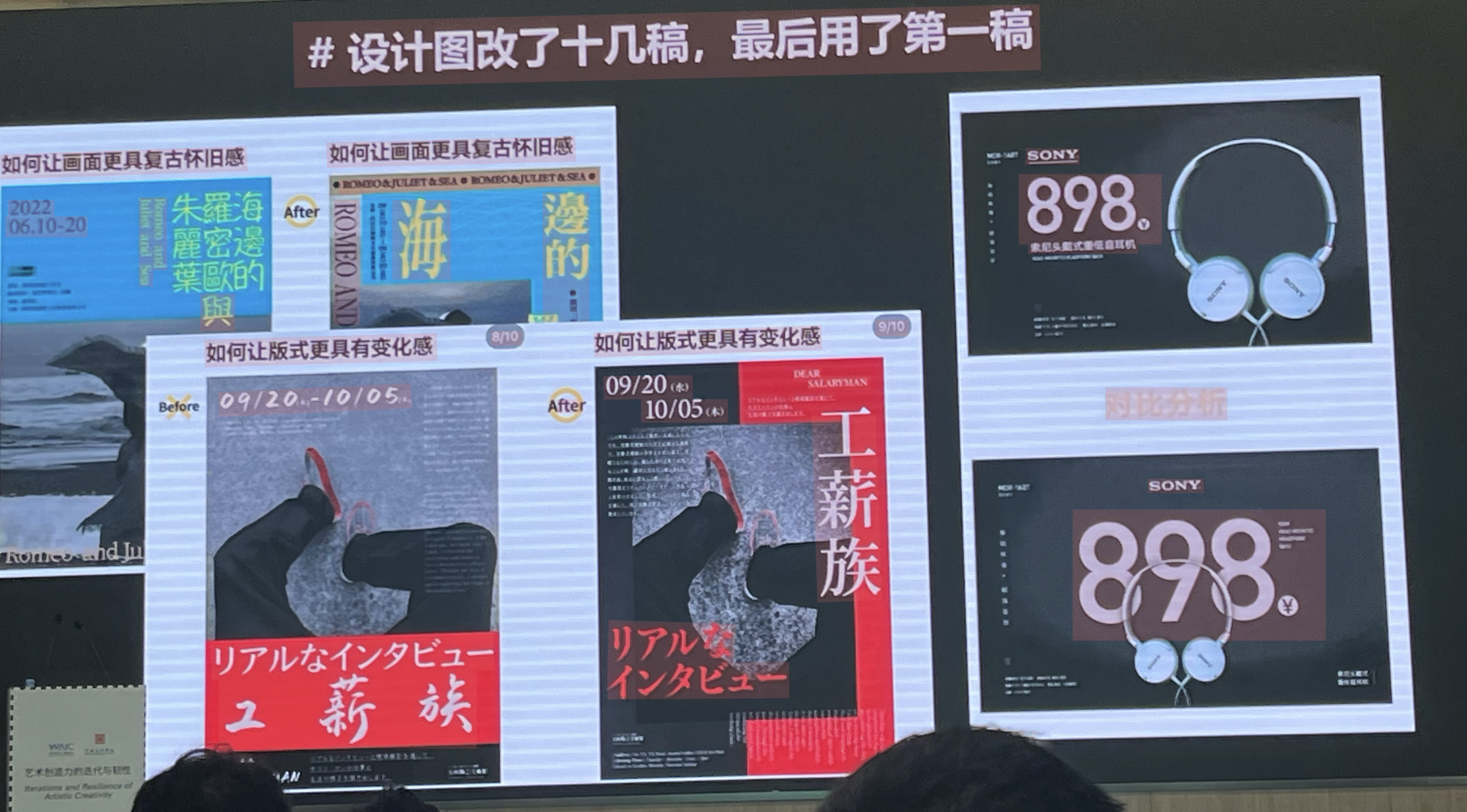

这个可以解决的场景也挺好,帮助设计师和甲方拥有一个统一的执行标准,或者说尽量有一个标准作为参考。以前我们只能通过个人的审美经验来定稿,有了这个美学大模型,就相对有了一个参考的标准。

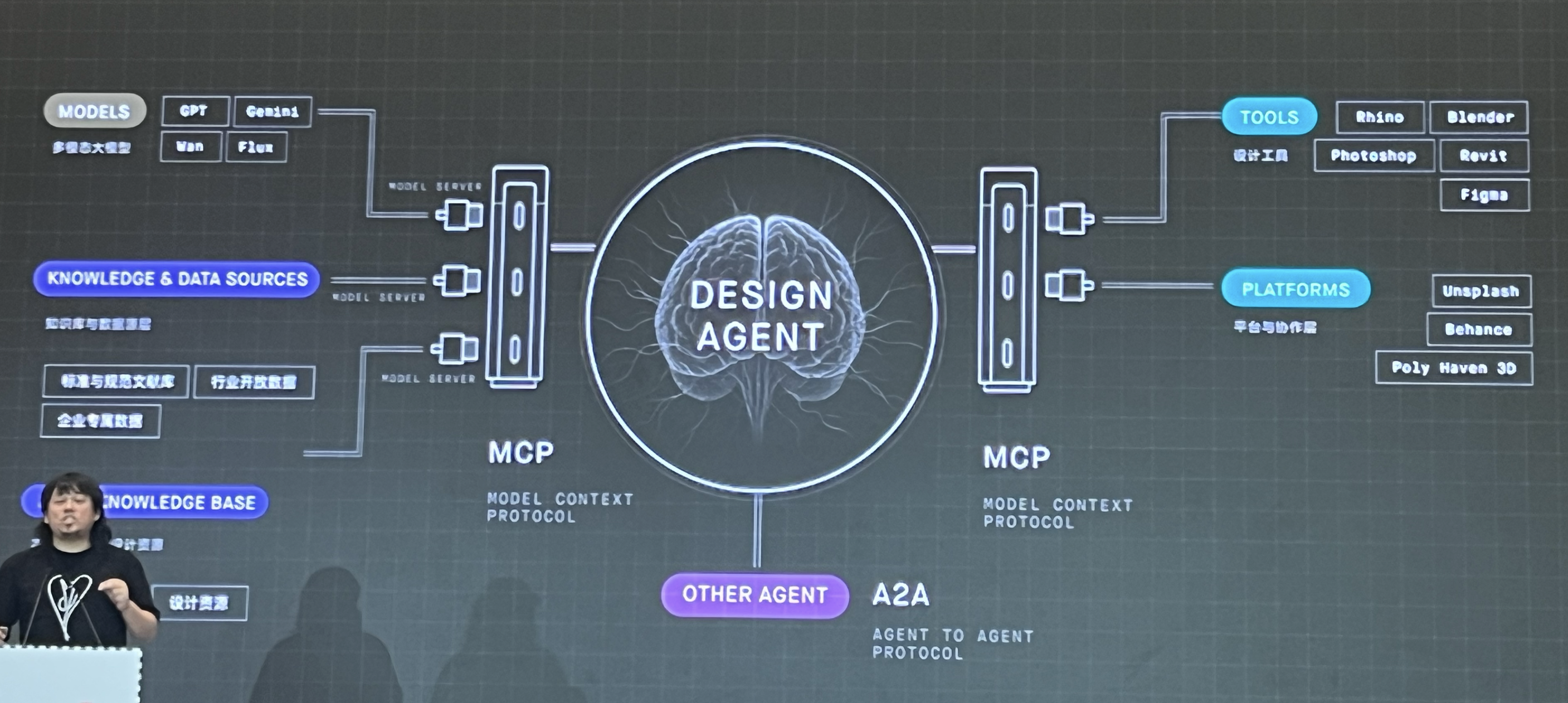

阿里云设计中心总监王路平老师在论坛中分享了AI对设计行业带来的变革,其中有2点我觉得意义很大。

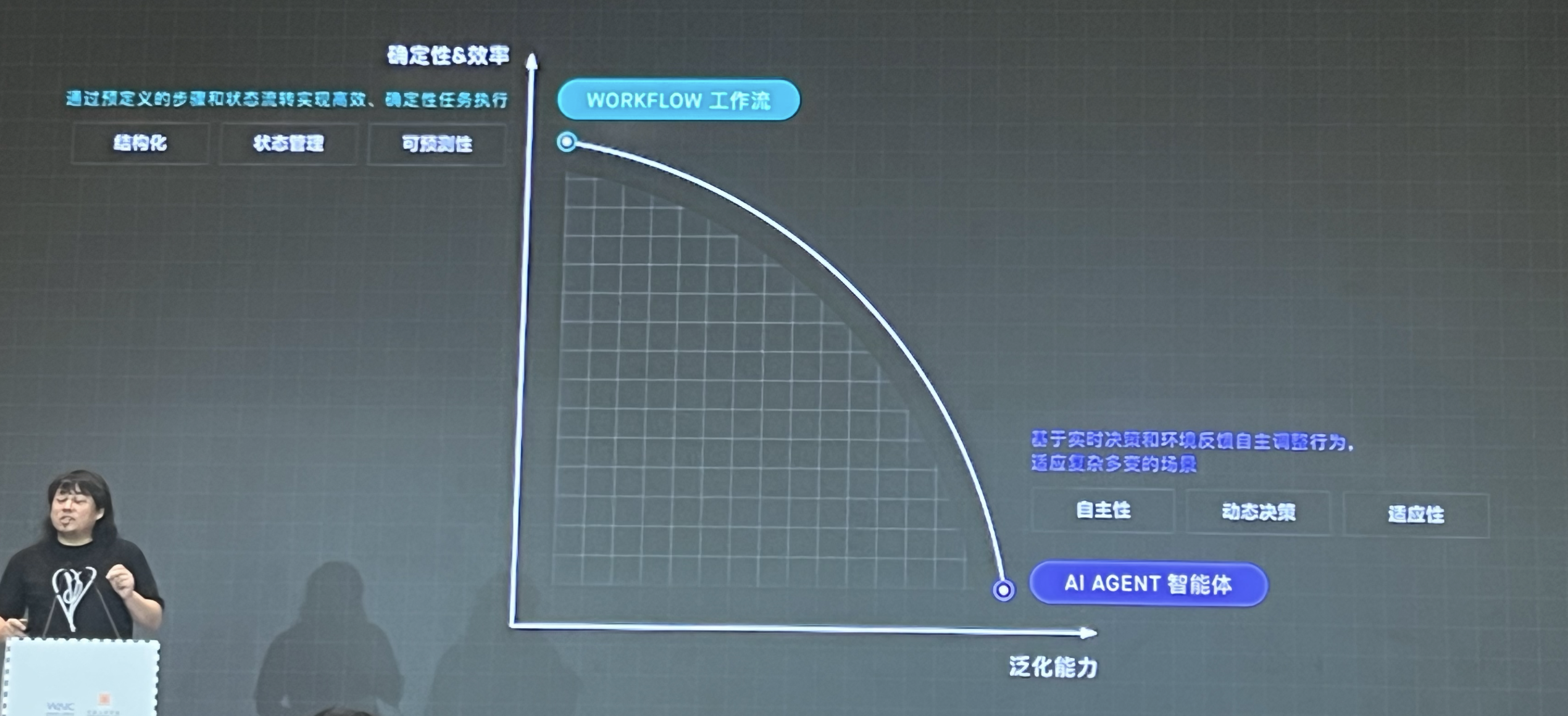

第一个是工作流和智能体的对比,现在智能体很火,可以通过一句话来进行图片的编辑,大家可以看我上一篇文章:

好玩,我用coze搭了一个类似Lovart的智能体逻辑 有对智能体的理解和应用。但这并不代表ComfyUI这类工作流软件的没落,因为两者的侧重点不一样,工作流更关注确定的结果,智能体更加关注适应复杂多变的环境。工作流讲究效率和确定性,智能体讲究泛化能力。

第二个是建议AI时代的设计师应该优化原有的工作流程,主要分为3点:

提升设计效率

:AI 自动处理重复性任务(如素材搜索、规范检查),

设计师聚焦创意环节

;

跨领域协作

:多智能体协同突破单一领域限制(如建筑 + 结构 + 美学的联合优化);

知识沉淀

:企业专属数据与知识库的积累,使

智能体持续进化

,形成 “设计经验” 的数字化传承。

WAIC的这次分论坛我觉得非常精彩,能学到一线AI探索者的观点和思考是非常荣幸的。从中我们也可以了解到AI虽然很厉害,但最终还是要“为我所用”,只有我们的能力过硬,我们才能用好这个强大的工具。并且我们

要警惕AI对我们创造力的“削弱”,让我们的大脑变得懒惰

。其次,作为设计师我们要转变我们的设计思路,要学会用AI,巧用AI,让AI成为我们强大的生产力工具,提高自己的创作效率。最后,要

不断进化自己的审美和品味

,不要让太多的AI作品“遮蔽”了我们的双眼,毕竟真正的感动的艺术来自于不断的思考、摸索和践行,而不单单是算法的学习和训练。

喜欢我的可以关注下哦,支持输出AIGC普惠知识,让设计师AI不迷路。