设计师如何洞察用户需求?

此文全长7000余字,全文纯干货不掺水,预计花费您12分钟左右才能阅读完。

写在前面

设计师在工作中,可能会遇到这样一种场景:

甲方爸爸开发了一款产品,委托你进行包装推广,但是甲方对于设计将要解决的需求并没有明确定义,或者只给出了行为层的建议,好比「高端、大气、上档次,低调、奢华、有内涵」balabala,甚至发来带有魔幻主义色彩的参考图,上来就要求出几版方案先看看,这些场景在服务中小、初创型企业时十分常见。

面对这种情况,怎么办?

是无视甲方的奇葩要求,凭着自己的经验干?还是给钱就是“爹”,顺着甲方的偏好干?

怕是都难有好结果。

对于设计师,这是“自讨改稿”,毕竟你连将要解决的问题都不清楚,自然无法有效的论证“设计为什么这么做”,这就相当于把方案的主导权,拱手让给了非专业的甲方。而甲方如果思维跳跃“很有想法”,你就有改不完的稿子了。

对于甲方,则可能买回一堆“无用品”,毕竟方案出街后面向的用户其实是甲方的客户,靠设计师和甲方拍脑袋本身是舍本逐末,解决不了问题,用户才是真“爹”。

so,不论是从设计正确性角度,还是双方利益角度来看,以主观为意志的设计行为都是不明智的,并且很可能落得一个“双输”的结局。

正确的做法是怎样的呢?

这种情况下就需要设计师上升到产品思维的高度,与甲方沟通推进,乃至于进一步的用户调研。

一个面向市场的产品,被制造出来一定是为了满足市场上某一类用户的需求缺口,否则它就没有存在的理由。而设计是为产品赋能的角色,所以在确定设计将要解决什么问题,以及产生洞见的过程中,一定是围绕「用户需求」为中心,只有真正明确了这一点,你的设计才是有意义的。

那么,如何搞明白用户需求呢?

接下来我会从“什么是用户需求、如何做用户调研、如何萃取用户需求”这三个部分来和大家分享,如何通过洞察用户需求,来帮助我们更好的设计。理解了这些能够帮助你提升一个段位。

一、用户需求都有哪些?

磨刀霍霍不误工,在介绍具体的方法论之前,首先你得知道用户需求都有哪些。 人的需求通常可以分为“功能需求”和“情感需求”两大类,分别由左右脑管控。

功能需求,是显而易见的外在具体需求。

比如找工作你会关注工资、五险一金、福利待遇,买电脑会看内存、CPU、屏幕大小,点外卖会看价格、送餐速度。功能需求是用户的“左脑”需求,也是用户基本想要的东西。

情感需求,则是与之相对的,隐性的、抽象的内在心理层次需求。

比如这家火锅店的服务太周到了,让我感觉心里暖暖的,喝一杯星巴克,体验到白领小资的情调,穿上这套西装,让我感觉自己像明星模特。情感需求同样重要,它是“右脑”驱使,用户情绪上的需求。

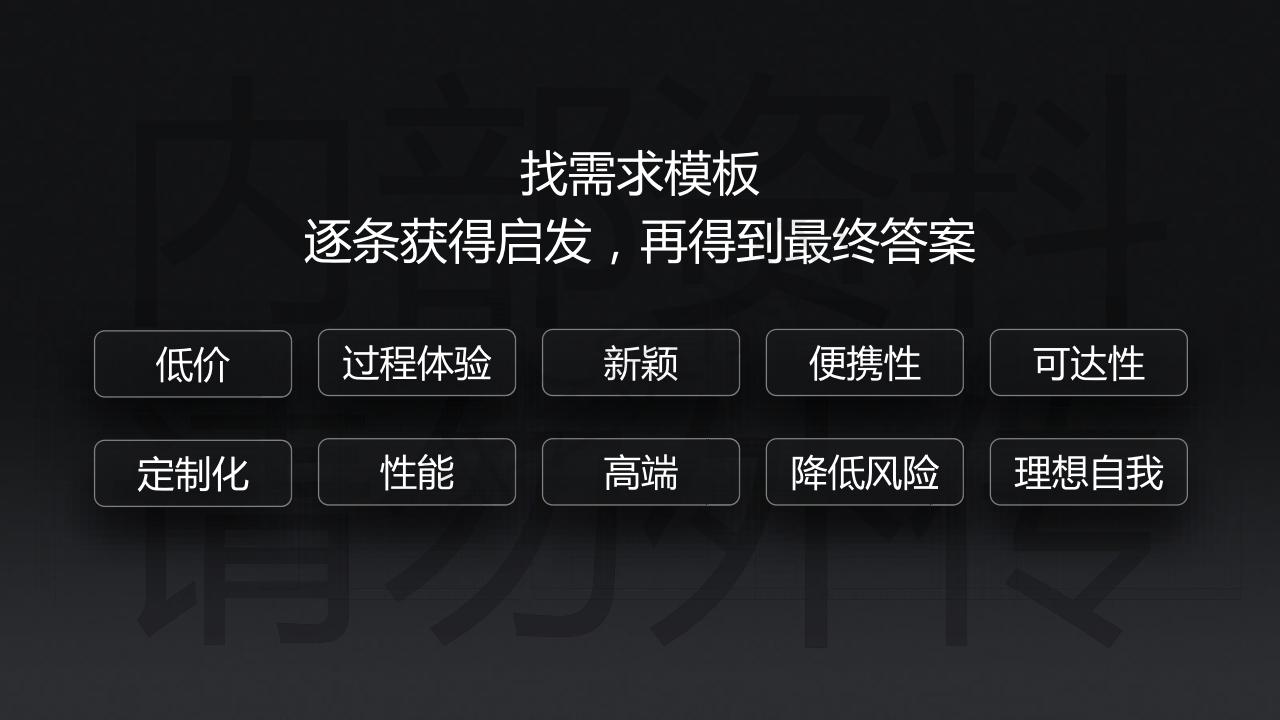

李叫兽曾在《十四天改变计划》课程中的产品战略模块细分出了十类用户需求▽

这些同样可以归纳为“功能需求”和“情感需求”这两大类。

A功能需求:低价、性能、便捷性、可达性、降低风险。

B情感需求:高端、定制化、新颖、过程体验、理想自我。

让我们依次看看吧。

A1-低价

所谓低价,是解决了“用户曾经因为价格原因无法获得的,现在可以获得了”的需求。

比如我们身边各种无节操的促销活动▽

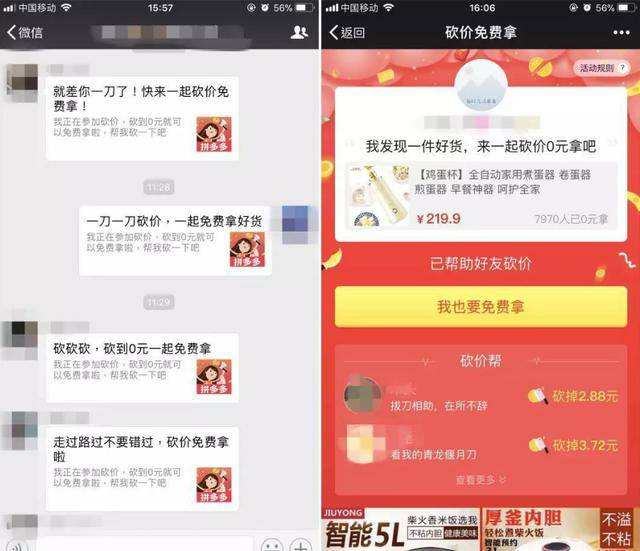

拼夕夕动不动的砍一刀▽

拼夕夕一言不合就轰炸的红包▽

这些都是切中低价需求的设计,low不low且不说,但它们是卓有成效的。

反之如果把一个促销页做成买不起的样子,那注定是个失败的设计。

毕竟,商业设计从来不是自我陶醉的艺术创作,而是在不同情景下使消费者内心与行动上买单。

A2-性能

性能,解决的是“满足用户对某项功能追求”的需求

比如Intermarché 橙汁▽

为了进一步强调产品“新鲜”的特性,在包装上白底黑字印上了超大的数字时间,表示生产日期。这一设计巧思,使产品上市当天便获得5000万次社交媒体曝光,一个月内销量增长了4600%。

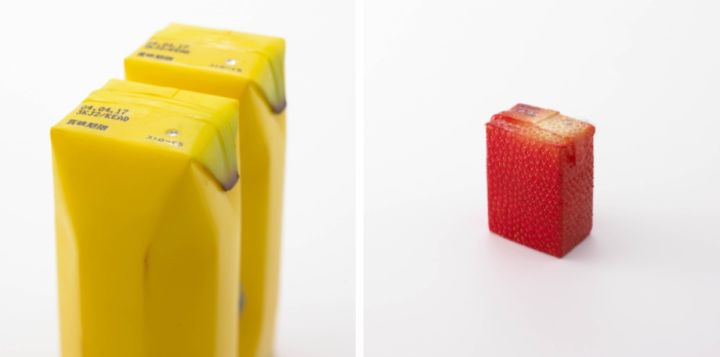

深泽直人的仿生包装▽

通过对产品包装的色彩、造型,甚至工艺质感上的直观呈现,来表达产品“原生态”的特性,帮助商品在琳琅满目的货架上脱颖而出,大大增加产品售出的机会。

A3-便捷性

便捷性,解决的是“降低非货币成本”的需求。

比如亚马逊▽

amazon作为全球商品品种最多的网上零售商,所主张的就是“降低你线下购物的时间成本”,包括亚马逊的标志传递的也是“从A到Z,应有尽有”的概念。

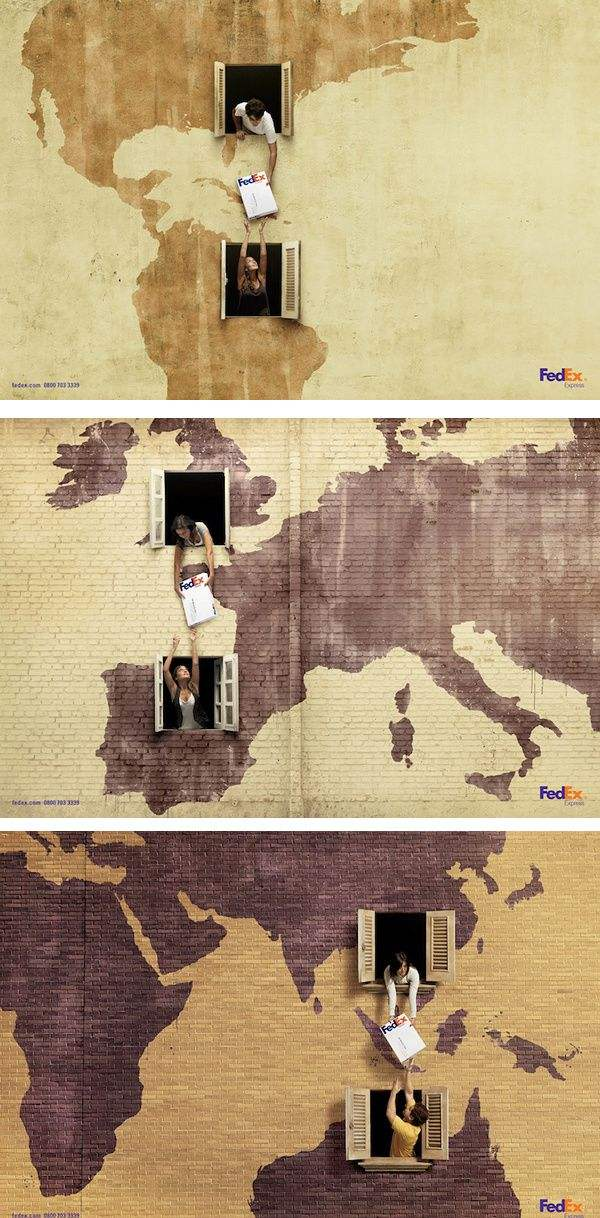

再到联邦快递▽

不论是标志中隐含的箭头,还是对外的品牌创意广告,都是在强调“24小时使命必达”的强大的货运能力。解决的同样是用户的“便捷性”需求。

A4-可达性

可达性,是解决“获得过去难以获得的某些东西”的需求。

比如数码相机▽

在胶卷相机时代,拍完了照片得洗出来后才能看到拍的好不好,而数码相机的设计,让你可以实时看到拍摄后的样子,达到了以前达不到的功能,解决了以前不能解决的问题。

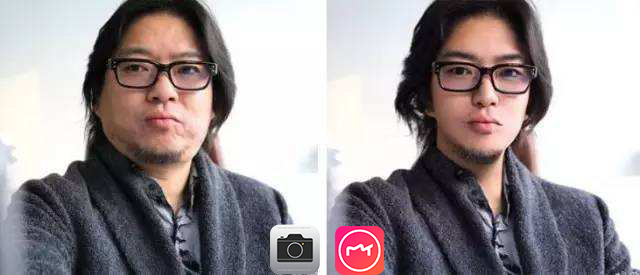

美图秀秀▽

你可以让自己变得更加苗条,更美丽。以前只有设计师经过专业学习才能P出好看的照片,现在普通人也可以轻易的对自己的人像实现美化。同理,都是“可达性”的需求切入。

A5-降低风险

降低风险,是解决“降低本次消费带来风险”的需求。

比如神州专车▽

用滴滴、Uber打车,你可能会遇到黑车黑司机,之前也闹出过这样的新闻,神州专车则捡大品牌的漏,通过自营车辆专门解决打车过程隐患的风险,解决的就是“降低风险”的问题,在对外推广中也都是在强调专业和安全。

以上是功能性需求,那么情感需求呢?

B1-高端

所谓高端,切中的是马斯洛需求模型中的尊重需求“身份认同”。

比如小罐茶▽

我给朋友送礼希望摆上一盒茶叶,朋友就知道这茶很贵,不需要解释也能体现我对朋友的重视,自然就需要稳定价格和品质的品牌。小罐茶则抓住了茶类的这一空白地带,顺利打入市场,设计的调性同样都是围绕这一策略服务。

B2-定制化

定制化,解决的是“满足用户特定功能与体验”的需求。

比如柠檬盒子▽

根据消费者的健康情况,量身定制满足消费者每日所需的维生素,从对外的广告到带有姓名的产品包装,都是在强调“定制性维生素”的品牌定位,这种差异化打法,让柠檬盒子从保健品中脱颖而出。

B3-新颖

新颖,是解决“消费者对过去陈旧市场不满,追逐潮流”的情感需求。

比如味全每日的拼字饮料▽

通过包装的货架创意呈现,与消费者形成互动,最终形成社交媒体自传播,上市后每个月的销售额都有同比40%的成长。

Milgrad牛奶▽

最近也是在社交平台上形成现象级刷屏,为品牌省下不少广告费。

二厂汽水▽

去年夏天的老牌新造,成功逆袭成为网红品牌,年销近三个亿。这些都是从情感性需求“新颖”的角度切入。

B4-过程体验

过程体验,是解决了“ 消除用户在完成某个任务的过程中所存在的阻碍”的需求。

比如海底捞▽

餐厅高峰期经常人满为患,排队体验差。海底捞则会在你排队等待的时候,提供免费美甲、护手、零食...等等各种周到服务,赢得了口碑传播。如果你留心观察,你会发现海底捞的标志也是用了一个打招呼的气泡Hi,来强调服务为先的品牌定位,解决的是情感需求中的“过程体验”。

B5-理想自我

理想自我,解决的是“帮助用户成为更理想的自己”的需求。

比如Odorono止汗剂▽

1912年智威汤逊著名广告人詹姆斯·杨,在帮助客户推广面向女性群体的止汗剂时,砍掉了原来“出汗是一种疾病”的推广方案,推出了一条新的至今人被人津津乐道的策略:“出汗将会影响你的人际关系,让你不再受男性欢迎”,这一策略在美国形成现象级轰动,遭到女性愤怒的同时,也成功帮助Odorono打开了女性市场,是“理想自我”的典型应用。

同类的案例还有keep的“自律给我自由”、有书“你有多久没读过书了?”一张海报7天裂变增长了10多万粉丝等等。

受于篇幅,以上十点讲的比较概括,这些案例很多都非常经典,感兴趣大家可以自己百度搜索。

通过这些案例你会发现,设计其实有很多种“玩法”。

讲这十点的意义,一是启发大家在实际工作中思考多个角度可能性,先把思路做多,而不是只局限在通过设计强调产品的某一功能特点,接着着眼于形式,那样很可能我们一开始的切入点就没找对。

另一方面,让大家对这两类需求有更具体的认识,你会发现这些“玩法”都是基于用户需求而存在,不是直觉或玄学,更不是毫无章法的创意。设计是基于严谨思考推理的“解决问题的过程”,而解决的问题无非归纳为:用户的理性的“功能需求”与感性的“情感需求”这两类。

那么应该如何发现用户到底有怎样的需求呢?支撑依据是什么?

固然不是靠甲方拍脑袋,更不是靠设计师拍脑袋,而是靠“用户调研”。

二、如何做用户调研?

想想看你都接触过哪些调研方式?

常见的调研方式包括问卷法、后台数据法、访谈法、观察法等等。这些调研方式前两者属于“定量型”,后两者属于“定性型”,它们有不同的侧重点与优缺点。

1.定量型

定量型调研侧重于“广度”,是通过大数据,量化用户的行为偏好。包括:

●后台数据法

通过产品APP或者平台的后台,来提取用户操作数据,获取用户的选择偏好。

举个例子,比如你将要设计某个电商详情页,那么你就可以提取该电商平台的后台数据,通过品类下关键词的搜索词频,来获取用户的真实需求,作为设计方向的指导依据。具体可以参考南孚充电宝详情页的设计过程。

这种调研方式的优点,是能快速获取到用户真实的显性需求,缺点是受限于互联网产品或科技类产品。所以对于小众产品,一般会采用第二种定量调研方式。

●问卷法

对覆盖用户以问卷的形式采访,也是最常见的调研方式。

问卷法的优点是操作简单,易扩散。比如你可以通过目前的主流问卷平台:问卷星、金数据、腾讯问卷等渠道来取样,获取到大量的基础反馈数据,缺点是获取到的信息深度十分有限,基本只能获得自己预设范围内的反馈,毕竟,大部分用户根本不关心你问卷的填空题。

整体而言,定量性调研只能获取到用户行为层面的显性数据,对于用户为什么会产生这些行为是没有答案的,所以一般情况下还需要定性型调研来配合。

2.定性型

定性型调研侧重于“深度”,是聚焦少量人群,洞察行为背后真实想法的方式。包括:

●访谈法

针对某一类问题,与少量不同的目标用户约谈,通过沟通,挖掘他们行为背后更深层的情感需求。

举个例子,比如肯德基曾经推出了一款特价咖啡,为了从主要竞争对手星巴克手中抢夺顾客,当时访谈了很多用户,调查他们选择或不选择星巴克的原因。这一过程发现购买星巴克的大多数人是为了星巴克提供的附加价值,如第三空间、品牌体验等,包括发现很多人喜欢拿着星巴克的杯子自拍;而不买星巴克的原因是认为咖啡本身太贵,原料不具有性价比。

最后肯德基推出了“咖啡为了觉醒,不是为了凹造型”的广告来攻击星巴克。暗示星巴克的购买者是追求面子、摆造型的肤浅的人,而肯德基咖啡的使用者却是“聪明的消费者”。这种通过对用户行为背后价值观的挖掘,帮助肯德基更好的拉进了产品与受众的心理距离,争取到更多的潜在顾客。这也是定性调研的意义所在。

那么具体来说,访谈的过程中有哪些要点呢?

1)以人为本

将关注焦点始终放在对方身上,而不是对问题清单上固定的内容进行提问和记录。

2)不断追问

问原因、问细节、问感受。你为什么觉得它好?你觉得它好在哪里?你当时是怎么想的呢?这些追问能帮助我们挖掘到用户行为背后,更深层的想法与价值观是怎样的,这也是定量调研无法触及到的部分。

3)留意情感表达

关注对方背后的情感是怎样的?比如随着第二步,留意对方有没有感觉上的形容词并顺着追问。“你说到上次的购买体验很糟糕,能具体说说当时的情况吗?”这些都能帮助我们捕捉到那些没有被用户说出来的隐藏情感需求。

需要注意的是,有时候用户可能并不知道自己的真实需求是什么,或者不愿意说。所以在用户访谈的过程中,不仅要着眼于对方说出来的需求,还需要去观察用户没有说出来的需求,这里就涉及到第二种方法:“观察法”。

●观察法

什么是观察?观察不等于“看”,而是调用你的眼睛、耳朵,以及所有感官去感知,并用心去揣摩用户行为背后的原因。

举个例子,脑白金创始人史玉柱当年在做产品调研的过程中,经常会找小区楼下和老头老太太聊天,询问他们:如果有一个便宜但很好的保健品你会购买吗?不会,如果更便宜呢?还是不会。

史玉柱通过对不同老人的接触与观察发现,老人对自己是很抠门的,他们更愿意把钱留下来给自己的儿孙。但是,如果是别人送给自己的,尤其是自己的儿孙买给自己的,他们则很乐意接受。一方面能感受到儿孙的孝心,另一方面可以和其它老人炫耀。后来脑白金团队花了大量时间钻研如何把送礼这件事说的好,才诞生了那句经典的广告语。诸如此类的伟大洞见,很多都来自于“观察”中诞生。

那么应该如何来观察呢?其实可以有很多角度:

1)观察自己

自己作为用户试用一遍产品,就相当于“换位思考”一遍,记录自己整个过程的使用感受,优点是能获得直观的反馈。缺点也很明显,就是你的体验不一定和其它用户是一致的,毕竟每个人的认知和偏好是不同的,萝卜青菜各有所爱,所以只能作为参考和验证方向。

2)观察用户真正在乎的事

用户有时候会“说谎”。就像史玉柱问老人是否买保健品他们回答“买不起”,但显然不是真买不起只是抠门不愿意买。再比如你问人为什么会买几万块的奢侈品,他的回答大概率是像精致的做工致敬,而不会说是为了身份认同。亦或者,用户可能会给出受限于自身认知的答案,好比如果在过去时代,你问用户理想的交通工具是怎样的,它可能说想要一匹更快的马。面对这些情况,你就需要抽丝剥茧,揣摩用户行为背后的用意,而不是执着于具体回答。

3)观察极端用户

极端用户是指消费群体的“天平两端”。比如很多游戏公司,都会着重调研初次接触游戏的新手玩家,和职业玩家的反馈,这两波人群就是极端用户,因为他们可能会放大被普通用户被忽视的需求。同理,如果你要推广某产品,去研究初次消费以及最频繁消费的那两波人群,观察他们的需求上怎样的。这并不是指用少数人的需求代替多数人,而是从极端用户身上寻找启发,用来向大多数普通用户验证,他们可能会给你带来宝贵的回馈。如Odorono止汗剂广告的成功,就是从对极端用户的观察中产生洞见。

4)观察用户的变通行为

很多时候,用户并不会注意到某个产品或设计中体验不好的地方,他们往往只会认为“它们本身就是这样的”。你能想象旅行箱的轮子,是在旅行箱发明之后的200年后才加上的吗?在这之前他们都使用推车来运输行李箱。所以,你可以观察用户在使用过程中是否有采用变通方式,有没有“两波三折”的过程,或者是否有“蹩脚”的行为,来判断某些不合理的地方,捕捉这些未被满足的需求。

以上是关于定量型与定性型的调研方式和技巧分享。

而当我们通过这些调研方法,拿到一堆庞杂的数据,又该如何高效的利用这些数据产生洞见,帮助我们做出更好的设计呢?我们还可以通过一些技巧萃取用户需求,转化成具体的解决对象,帮助我们产生创新想法。

三、如何萃取需求?

关于萃取需求,主要给大家介绍两个实用的方法工具。

1.用户画像

“用户画像”是一个使用频率非常高的工具,它是建立在用户调研的结果之上,通过找到优先级比较高的需求,虚构出“典型人物”,来代表和还原一群人的行为特征。

目的一是“总结”,将用户调研的结论,用更直观、可视化的方式呈现,帮助团队更好的了解用户,促进共同决策。

二是“移情”,建立与用户的同理心。帮助我们从用户视角出发,更好的领会对方的需求和痛点是什么。

这就像打仗前,在地图上勾画敌人的行军路线,帮助我们催生策略与洞见。

怎么做用户画像?

第一步,找出工作目的与用户需求的交集。

比如你将要设计一则广告,目的是说服用户购买某产品,那么你就要找出用户购买这个产品的动机是什么,以及为什么会产生这样的动机?这些就是你工作目的与用户需求的交集。

第二步,提炼出用户需求的共性,将调研数据合并同类项,提炼出那些覆盖面广,权重最高的几个共同点需求。

第三步,将画像具象化。

用更直观生动的方式演绎用户需求和用户特征。

一般来说,一个用户画像包括:

1)用户的基本信息:肖像、名字、性别、年龄、工作等等。

2)用户与调研主题相关的特征描述:比如性格、兴趣、习惯等等。

3)用户的动机与痛点描述:他想要什么?为什么想要这些?阻拦他达到目标的障碍是什么?

前两个是显性数据,通过定量型调研就能拿到,最后一个是定量性与定性型调研综合的结果,也是画像的核心。

举个小栗子,南孚充电宝的电商详情页设计,经过前期后台数据调研,和用户访谈。

得知用户购买充电宝的动机有:

1)外出旅行需要 2)出门逛街需要 3)商务出差需要。

用户对充电宝的特征和偏好有:

1)希望容量大,够用。2)希望体积迷你,方便携带。3)希望是大品牌,更安全有保障。

那么我们就可以勾勒出一张用户画像,如下所示▽

这样一张画像就完成了。当然一张画像只能代表一部分群体,不能代表全部类型的用户,所以按照调研需求,可以分别勾勒出多张不同的用户画像。具体数量取决于想要覆盖的人群。比如还可以有:王小丽38岁,公司高管,经常旅游······周小芳22岁,大学生,喜欢逛街·····

在确定了用户画像之后,再给大家介绍第二种启发创作思路的工具:“用户触点地图”。

2.用户触点地图

所谓用户触点地图,也叫服务蓝图,或者用户旅程地图,也就是研究用户是怎样与我们的产品&服务发生接触的,一共有哪些接触点,每一次会接触有怎样的体验?将这一连串接触点像地图一样呈现出来,从而帮助我们汰劣留良。

海底捞在这方面做的就特别好,它将用户从进店到离店的整个体验过程,细分出了N多个接触点,从进店、带位、点餐、用餐、结账、甚至上洗手间,都面面俱到的顾及客人需求,你排队不耐,给你擦鞋、美甲,你用餐时担心头发沾上味道,给你发圈,你孩子哭,给你带娃······

而用户触点地图在其中的意义,则是一个有效的整体体验规划工具。通过触点地图的绘制,你可以知道用户在各个环节下,在想什么、要什么、有什么感受,帮助我们提炼出待改善或是创新的机会点,完善整体体验。

怎么绘制用户触点地图?

很多专业书籍和文章会讲的很复杂,但其实关键就两步:

1)横坐标画出用户使用产品从“始”到“终”的过程,

2)纵坐标画出三种感受,分为满意、一般、糟糕。并在坐标内填充各个关节的体验是怎样的。

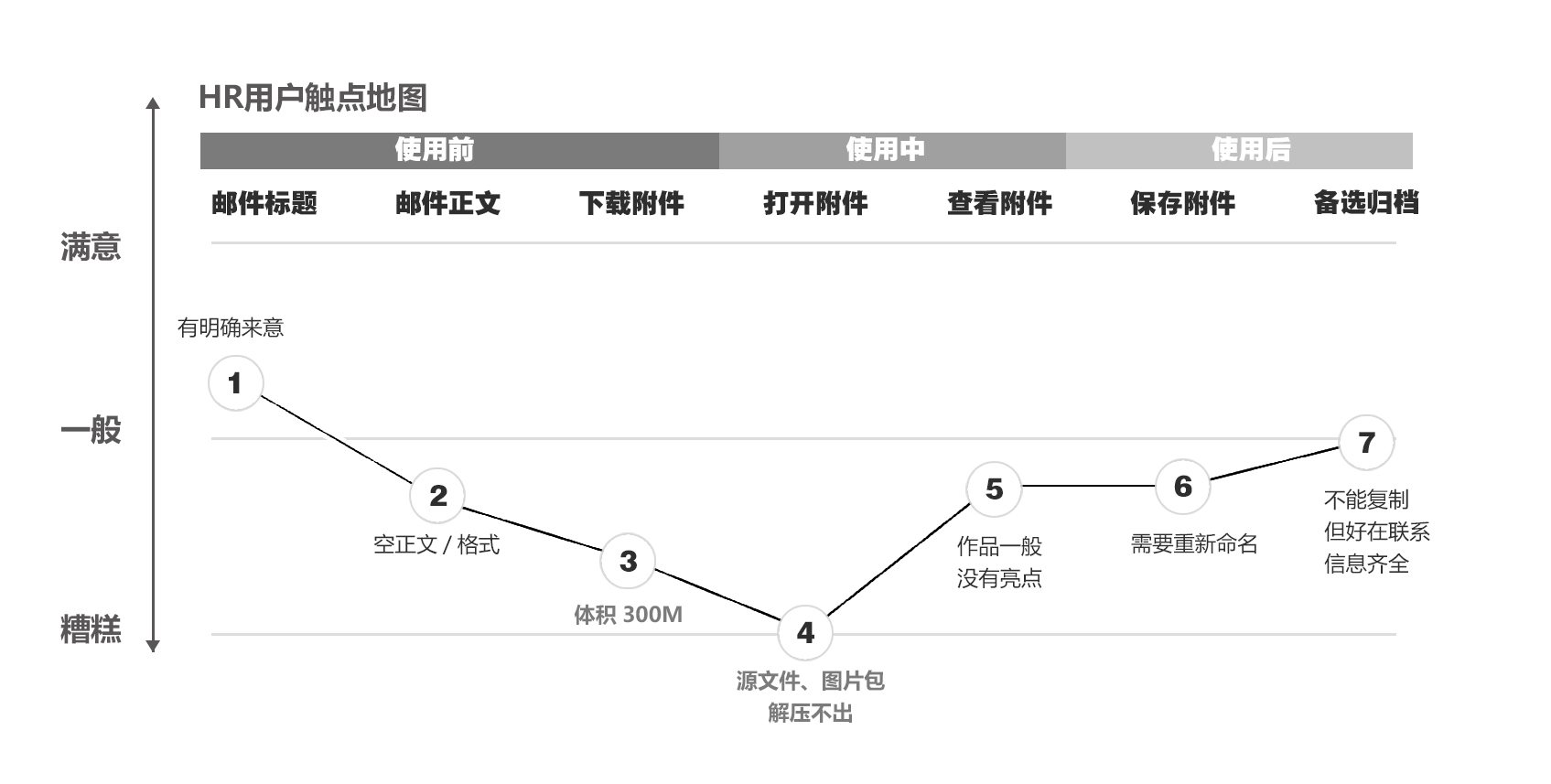

举个例子,我经常会收到一些求职者的简历作品集,但是在这一个过程体验有时候并不好,比如文件太大,有的文件打不开,有的干脆发过来源文件或者网址······如果把这个体验过程从始(收到email)到终(保存联系)画出来,可能是这样的。

如果在这之前就针对这一过程,从用户的角度出发绘制了用户触点地图,那么你就能很大程度避免这些误区。这也是绘制用户触点地图的主要意义。

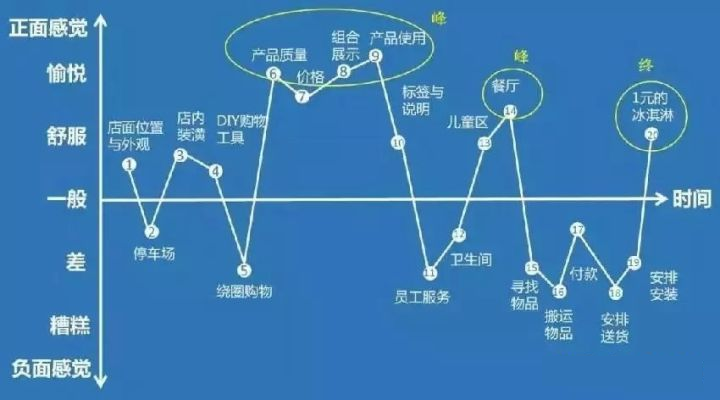

最后再啰嗦一句,用户触点地图不仅能帮助我们建立整体认识,避免踩雷,还能帮助我们找到关键节点,更合理的分配资源。这里涉及到一个诺奖级别的配套知识点“峰终定律”。

所谓峰终定律,指的是人们在经历了一次事件后,只会记住两个因素,一个是事件的高潮,即为“峰”,还有一个是事件的结束,即为“终”。这一定律在服务体验中经常被用到。

比如在宜家的购物流程中有很多负体验,迷宫般的路线、有时还得自己搬运产品。但是看到精致优雅的产品,以及结束后的1元冰淇淋,会让我们觉得整体的体验还是不错的,愿意下次再来。正是因为在关键时刻和结尾带给我们的体验是正峰值。

这给到我们最大的启示是,任何商业以及设计行为,能调用的资源是有限的,而我们可以通过在关键节点与结尾,制造正峰值,达到资源的更大化利用。

比如在很多日本的设计上都有这样的小巧思。

蘑古力零食▽

吃完以后,盒子最里面写着“无论何时,都请再来享受一刻小憩”。

拉面馆餐具▽

喝完最后的拉面汤才看得到碗底写着“谢谢”。顾客对店主肯定的同时,也获得了店主的感谢。

这些都是对用户终值体验的提升,用户甚至可能会因为这些小彩蛋而留意,成为回头客。

这些何不是精妙的设计呢?

设计是一门科学的艺术,我们要懂得利用社会上已被证实的方法论,避免行为的盲目性。这比单纯的从速成派大师那里学一些水面上的术,重要太多了。

总结一下本文讲述的内容。

设计不是玄学也不是直觉,它是有逻辑的满足用户需求的过程,而调研则是洞察用户需求与创新之源。

关于「如何洞察用户需求」这个话题。

首先,我们分析了用户的需求有两类,一类是“功能需求”,它是表面的、理性的,另一类是“情感需求”,它是深层的、感性的。功能需求包括但不限于低价、性能、便捷性、可达性、降低风险;情感需求包括但不限于高端、定制化、新颖、过程体验、理想自我,这些都能启发我们思考不同方向的可能性。

其次,介绍了两类基础的调研方法,分别是“定量型”与“定性型”。定量调研侧重于广度,如后台数据法、问卷法,能帮助我们获得大量显性数据;定性调研侧重于深度,如访谈法、观察法,能帮助我们捕捉用户行为背后的原因,这些也都是洞察用户需求的基本功。

最后,我们介绍了两种萃取用户需求的工具,分别是“用户画像”与“用户触点地图”。用户画像是提炼用户关键需求,虚构出具体人物来代表一类人群,是一种可视化的用户需求总结方法,同时也能帮助我们切换视角,与用户同理共情,催生创新想法。 用户触点地图是细分出用户接触产品的各个环节,帮助我们汰劣留良,发现机会点,以及更合理的分配资源。

这篇文章码了几个通宵,如果对你有帮助,点个赞呗。

你们的点赞,才是我更新更多干货的动力吖。

不想错过更多干货内容。欢迎关注我写字的地方:

公众号:@两个太阳的设计笔记

感谢阅读。