一个设计师所能到达的高度,该由什么决定?

多数人为了逃避真正的思考是愿意做任何事情的。

前言

大家好,我是杨老狮,没错,一枚入行十二年的老设计,上升狮子座。自从2017年创业失败来到混沌大学已经将近三年的时间,一直在这里学习。可能有些人听说过混沌大学,也有人第一次耳闻,没关系,只需要知道混沌大学星光熠熠,全世界各行各业顶尖的大师都曾在这里传道受业解惑,有人说过:“站到巨人的肩膀上即使再矮小也可以看的很远”,于是我近水楼台,长期地受到了浸染和影响,潜移默化的形成了一些对于设计的不同角度的理解,或者说对于设计行业的思考和提炼。

我也是从一只小小鸟走到今天的,现在也说不上出彩,踩过很多坑,这一路走来,兜兜转转,起起伏伏,不一而足。很多事情也是最近几年慢慢明确和清晰,甚至回想刚出道之时对行业和自己都怀有深深的误解和偏执,导致自己走了很多弯路。

同时我也发现世面上关于设计方法和技能的内容很丰富,可是帮助设计师成长方面的文字却见不多。所以特别想整理在混沌学习到的知识以及多年的从业经验,尽可能的帮助设计师同学和朋友们走出一条属于自己的路。当然我说的可能是错的,权当一种新观点和新思路,抛砖引玉。

先聊聊什么是设计

我们开始说设计之前要澄清一个概念,这也是刚入行的同学特别容易混淆的一点:设计不是艺术。香港著名设计师陈幼坚在一次访谈时说道:“设计就是设计,不是艺术。”如果我们一开始就没有分清这个概念,会吃很多苦头。我也是一点点明悟的,设计是沟通,是传达,每个设计背后都包装了一个商业目的,都被赋予了商业价值。

而艺术是表现,是创作。当然并不是说设计里没有表现的成分,更不是说艺术不在乎沟通。而是两者本质上取悦的对象不同,设计的受众是用户,而艺术创作更多是自我意识的涌现。

设计不能凭感觉做,要考虑各种因素,要寻找最佳的表达方式,要把自己的理解翻译成大众能够读懂的有效视觉语言,所以有时候我在想,优秀的设计师也是一位语言大师。

设计师这个职业不是天生就有的,经过了人类漫长的历史演化才逐渐形成、完善和分化,所以我们追根溯源,看看设计最原始和基础的定义是什么?看下图:

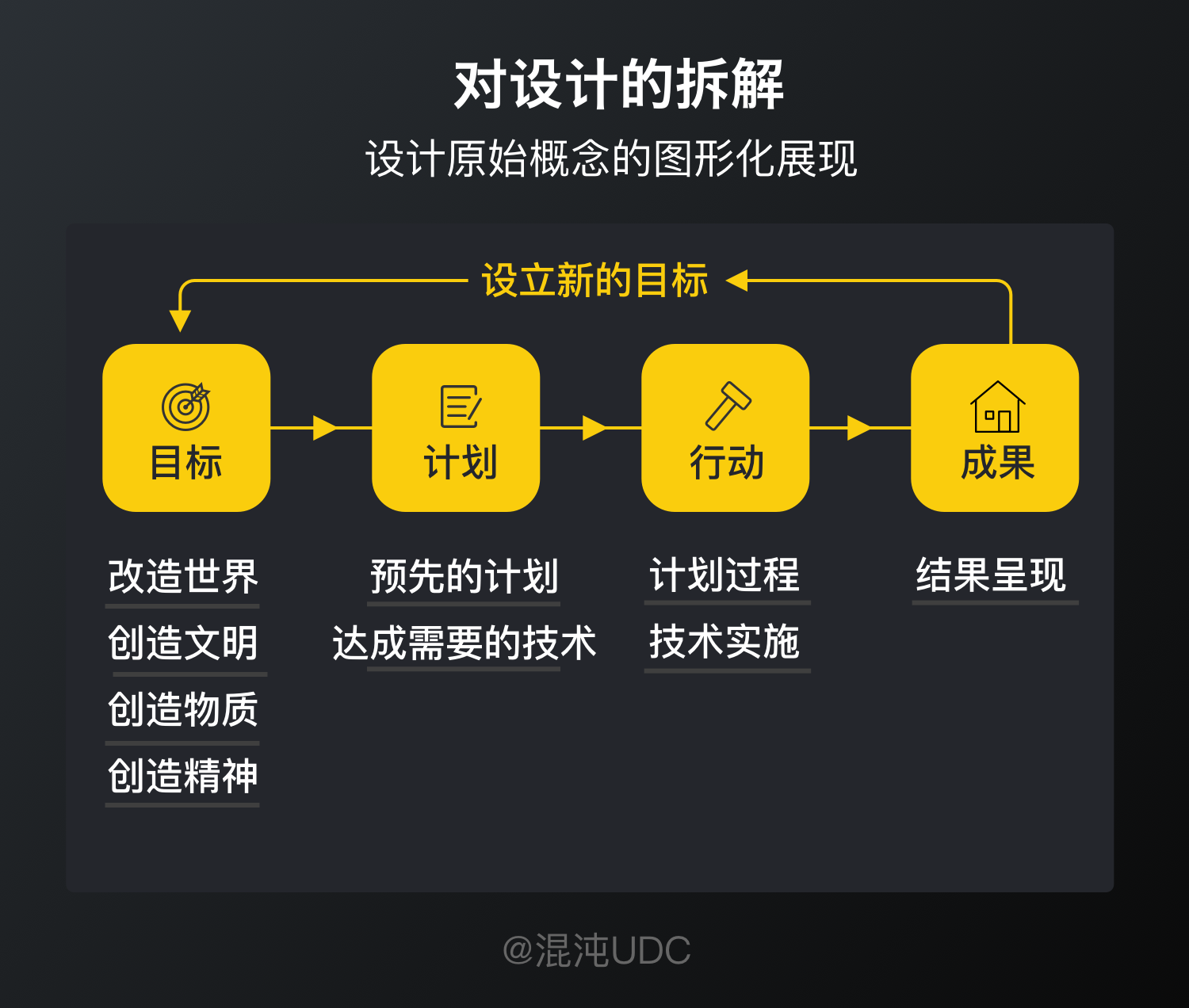

不知道大家发现了没有,从设计的名词解释中,我们发现基本的设计涵义有极强的目的性,包含了四个部分:目标 > 计划 > 行动 > 结果,再次证实了设计不是艺术创作,而是一种有目标有计划的进行技术性的创作与创意活动。

我们再看看大师们是怎么解读设计的,原研哉在《设计中的设计》提到:设计不是一种技能,而是捕捉事物本质的感觉能力和洞察能力。唐纳德 · 诺曼在《设计心理学》写到:设计的本质,其实不是创意,而是沟通。王受之先生说过:发现问题,解决问题,就是设计。

到此我们基本上完成了对“设计”这一概念梳理和解读,那么接下来我们去看看做好设计需要怎样的能力。

设计能力包含什么?

设计师之间经常会聊到一个问题:决定设计师上限的核心能力是什么?回答有很多,有人说是经验,有人说沟通,也有人说天赋,还有人说格局,莫衷一是。可实际上,这些都是表象,都是事件层面的归纳,真正决定设计师成长之路的底层基石其实是思考。

试想无论是专业技能的学习和精进,还是工作经验的积累和总结,还是长短期目标的设定和修正,全部建立在思考基础之上。我们因思考而成长,因思考而强大,因思考而进化,可是王兴说过“多数人为了逃避真正的思考是愿意做任何事情的”,所以这也是为什么设计师的能力区间和收入差距如此之大的缘由之一。

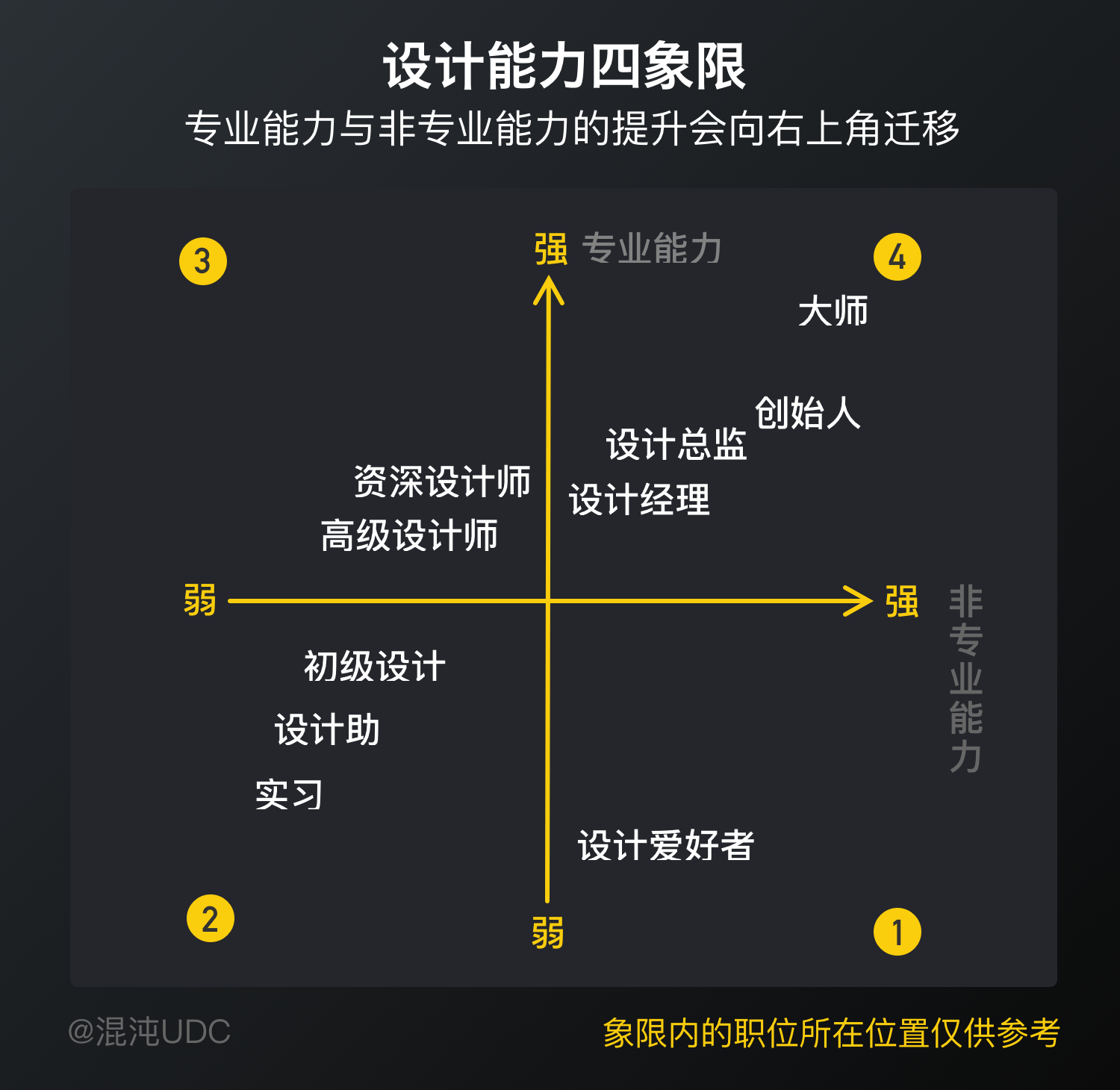

在设计这门能力项中,又分为专业能力和非专业能力。专业能力很好理解,就是我们具备的能力才能胜任所在的职业,可以理解为资格,进入职场后表现出的专业素质以及在职业生涯开始后管理职业的能力。

比如说审美能力、想象力和创造力、手绘能力、专业知识、项目经验等,这是一种纵深能力,它的优劣影响了设计师在专业方面的造诣,遗憾的是,仅凭专业能力并不能使我们发生跃迁,还需要一个横向的宽度扩展,也就是非专业的发展。那什么是非专业能力呢?简单的来讲,专业能力以外的都是非专业能力,举栗来说:自驱力、团队协作能力、抗压能力、学习能力、执行力、决断力、沟通能力等。

在很多设计师的认知里,认为在职场上专业能力高于一切,谁的专业能力更强,谁就自动获得了上升的空间,于是被公司所重用。

比如一个电商设计师,他的专业方向就是把活动详情页做到足够惊艳,做到公司无人能及,于是顺理成章,TA将会成为设计部的核心或管理者。

然而现实是,设计的leader不一定是团队中技能最好的那个人。为什么会这样?是因为人类个体处理有关自我的信息时是相对线性的,类似于加减乘数,而人越多,团队越大,复杂度也会相应提升,犹如几何方程式,必然会产生熵增,那么就需要更全面的综合能力去应对,既能照顾下属的需求、愿望,同时又能坚定地设定工作的条件和目标。

很多设计师并不想只做一颗优秀的螺丝钉,或者一名优秀的基层员工,那么就必须明白一件事:专业固然很重要,但仅靠专业远远不够。你的身怀绝技不能局限在“专业能力”,还要在别的地方进行突破。如果专业能力像一座塔的层数,那非专业能力就是塔的地基,决定了塔的高度和稳定性。

《跃迁》书中写到,一个人在某个能力上花100%的时间拿到100分,不如花20%时间学习某项能力的精华拿到80分,那么100%的时间就能拿到5个80分等于400分。普通人稍微努力,拿到80分其实不难,难的是80-90分,90-100分,越到后面进步会越缓慢,很多人穷尽一生都很难做到95分以上,为何不选择二八法则,打组合拳,同样也能取胜。

在这里不是鼓励设计师同学们不精钻专业项,它太重要了,是我们吃这碗饭的金刚钻。可过于关注专业能力,忽视了非专业能力的培养和加强,就会在职场中面对机遇或者不确定性时处于劣势,在成长的路径中,受到的干扰因素也会更多。

场景一:因你的专业能力出众,公司决定让你在一个重要项目中承担owner职责,面对这样的挑战和机会,是否应该去尝试,如何稳稳把握这样的机遇更上一层,可你也知道,人是最复杂的,小伙伴们不会仅因为专业好的你就会主动配合,面对这样的局面你又该如何?当专业能力不在成为你的依赖和保障时,你该作何选择?

场景二:如果你在当前的公司安安稳稳,突然有朋友或猎头找到你提供一个新机会:创业公司且是新兴行业,但薪资会提升100%,你有点心动,又担心出去了不稳定,不断的问自己要离开去闯荡一番,你该作何选择?

类似的场景其实有很多,职场如人生,充满了未知,少走弯路少进天坑,这是每个人都期望的。可现实中我们踩坑碰壁,陷入迷茫和困惑。会有一些天赋异禀的设计师,技惊四座,优秀到仅凭专业能力就可躺赢。但是暂且不说天才是极少数的一部分人,即使天才也很勤奋,因为总有人又聪明又比你努力。

图中右上角“大师”,设计领域的大师很多,例如冈特·兰堡、贝聿铭、原研哉等,他们的身份是多重的,首先是设计师,这是他们的底色,还包含商人、教师、作家等等不同身份的色彩,这构成了他们多彩的人生和绚丽的履历,他们的上限在哪里,是望不到头的。

也许你会觉得这些人遥远和特殊,那就举个周围的栗子:洛可可的创始人贾伟,他也是个斜杠青年,同样底色是一位设计师,然后才是创始人和商人。所以是什么构成了他身份的多样性,我相信大家已经心里有答案了。

人的时间总量是固定的,一天24小时,一年365天,无论是谁都无法逾越时间的限制,所以用有限的时间去做更有意义或者说更有价值的事情重若丘山。

那该如何做呢?

1、放下技能提升的偏执

我面试过很多设计师,很多同学特别看重甚至痴迷表象层的提升,例如狂热的学习类似PS、sketch、C4D软件技巧,本质上这没有什么错,因为学习本身就是一件值得肯定的事情。但我们要知道:海面上决定冰山体积的,不是水面上露出的局部,而恰是水面以下看不到的那部分。

同理,决定一个设计师能走多远或上限的标准,不是会用多少个工具,而是我们的思维方式。知道自己为什么要学习这些工具,它带给自己的价值和意义是什么?学习成本是有多少?还有什么提高学习效率的方法?想清楚这些问题,就会事半功倍,而不是看到大家都在学习,就随大流,产生从众效应。

其实工具本身是会迭代的,曾经的网页三剑客,以前的3Dmax,变化的是软件,不变的是学习的饥饿感,每个人都希望不断成长,需要审视自己学习的知识和技能是不是低水平的重复,别因小失大。

2、优化思维方式

每个设计师都要问自己一个很重要的问题,为什么选择做设计?不管是因为喜爱或生计,还是偶然,都希望有个好的结果,而结果是由意愿决定的,而意愿是我们思维方式的一种表达或者表现。

我们在工作中经常会有这样一个场景:两个设计师在收到了同一需求后,对需求的描述不同,注意到的细节不同,采取的决策不同,所用的时间也不同,最后的作品更不一样,这是为什么呢?

答案是因为思维方式不同,思维方式会决定我们做事的效率和效果。虽然两个同学接受到的信息是相同的,但是不同的信息抽取和思辨能力,对信息的理解程度就会有偏差,然后技能和知识的储备的差异,也会对最后的呈现有着绝对性的影响。

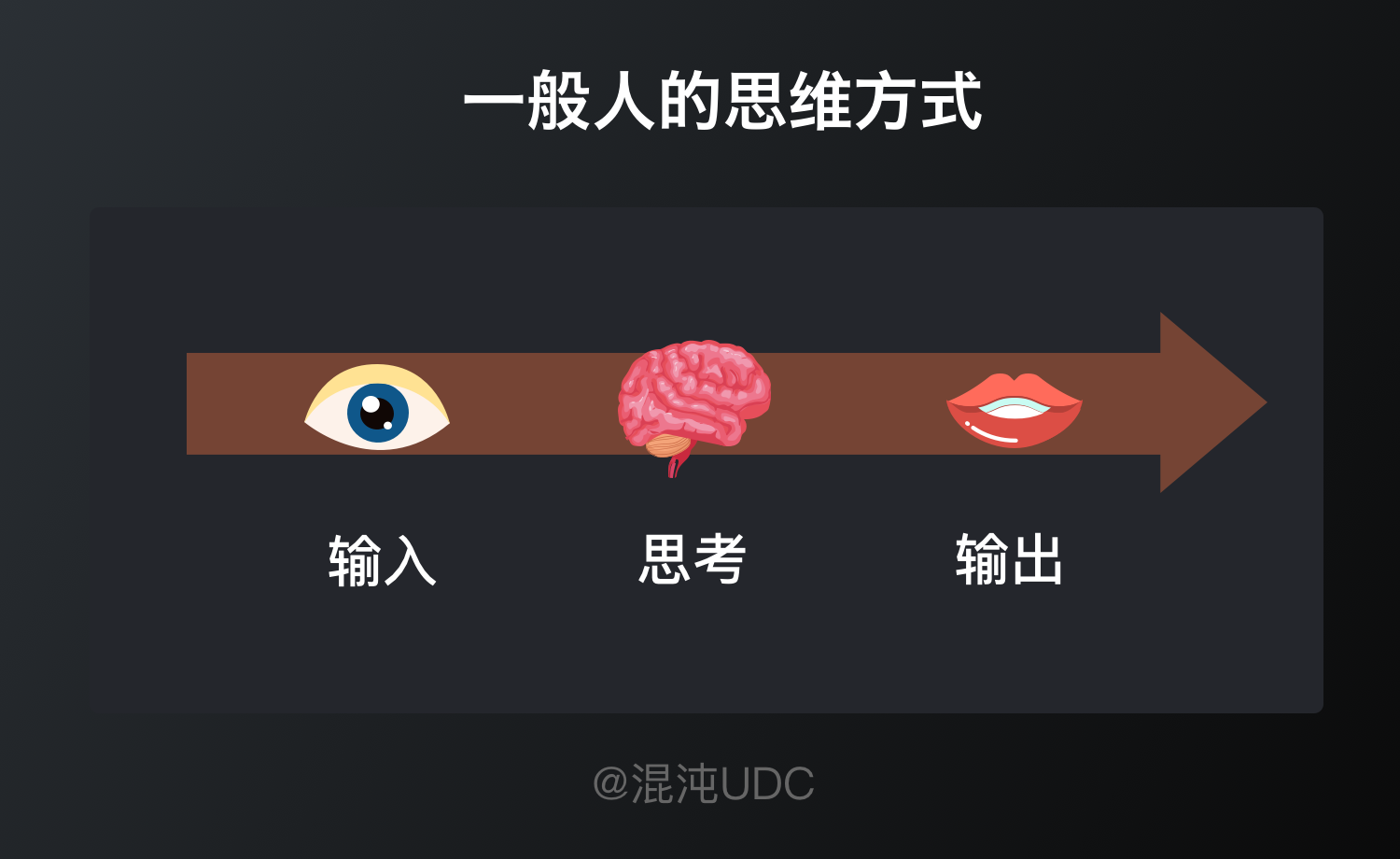

美国一家研究机构发现,大部分人对于问题的处理过程是这样的:

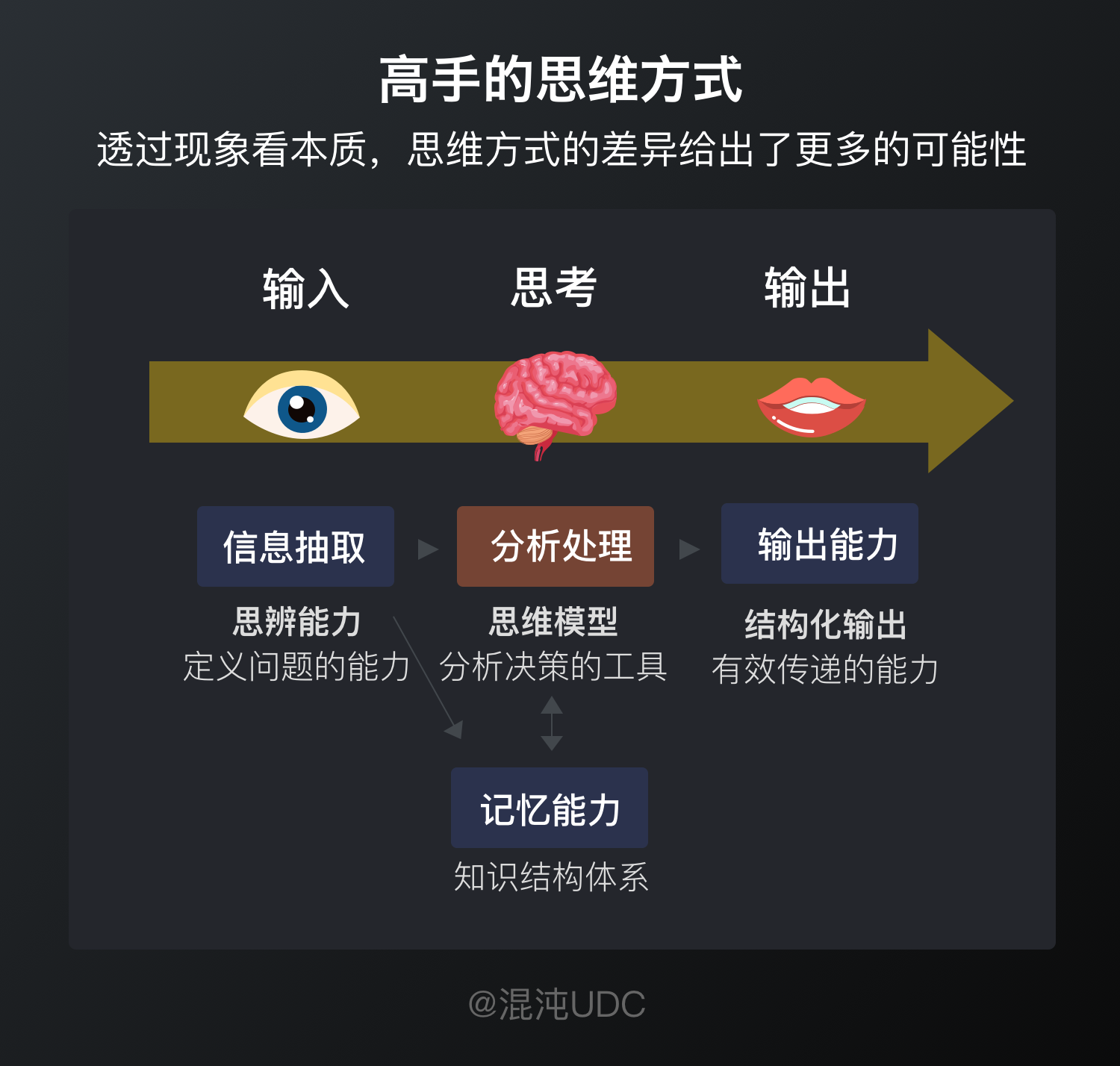

一般人根据自己的线性思维方式和过往经验,习惯于直接给出答案,那么我们看看高手的思维方式,看下图:

高手在信息输入时,会进行抽取和整理,然后通过结合多个学科的知识,不同的维度,来观察事务,分析问题,往往就可以得出比较系统性和结构化的作品,决策也相对准确很多。试想啊,如果你只学某一科的知识,只从一个固定的视角看问题,想事情,就很容易进入一个误区:“手里拿着锤子,眼里到处都是钉子。”

就拿刚才的栗子,我们再具体一些,设计师小白和小黑,接到同一个需求,小白用已有设计经验和知识,接到需求后根据自己的感觉和直觉开始了设计;而小黑除了设计方面的经验和知识,还运用所学到的产品思维和用户思维,先拆解需求,然后调研相关竞品分析利弊,再结合目标用户和实际场景进行设计,因为小黑知道,设计需求不是单一任务,而是系统中的子集。相信此番动作,谁高谁低大家心里有数,不再赘述。

在互联网设计圈很火的全栈设计师,这个职业的本质什么?多元化思维和系统性思考。清楚产品的架构,设计和开发的流程,一专多能,能够活用用户体验、设计模式、技术和工具,更好地完成产品开发,系统地设计项目的各个环节,让产品向着更好更优秀的方式推进。

还有反向赋能,也就是设计师给合作或需求方提供更多的思路和方法,帮助他们完善产品和需求。那为什么你可以反向赋能?还是因为你的思维是多元的,比上下游更多维才有可能赋能别人,说白了你比别人想的更多更细更全面。

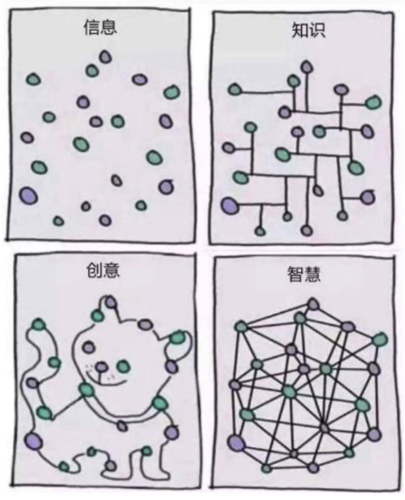

我们在处理任何一个问题或者相应的解法,都是一个系统,我们必须告别单一视角,而引入多元化的思维模型。

一个上限极高的设计师,一定拥有多元化的思维模型,就像原研哉、贝聿铭、贾伟,在看待一件事情,思考一个问题时,不断的用多个学科的知识,不同的维度,去深度思考所遇到的事情,以及问题的本质是什么。

想拥有多元思维模型的最好办法,可以读书,也可以来混沌学习课程。最好学习不同的学科,像是心理知识、物理知识,还可以是生命科学、哲学、美学等。

这些不同学科的知识,思维方式,会让你的工具箱越来越丰富。除此之外,还可以和不同领域的人接触,和他们成为朋友,听听他们的视角。

假如你是UI设计师不妨听听做产品的朋友如何思考问题。如果你是视觉设计师,不妨听听做运营的朋友如何思考问题。如果你是UE设计师,不妨听听做客服的朋友如何思考问题。

多元思维,说到底,就是我们用趁手的工具,不断接近事物本质的一个过程。

我非常喜欢《教父》里面的一句话:“那些一眼就能看透本质的人,注定命运非凡。”

结语

大体上简单的梳理了一遍关于设计和成长的脉络和建议,结合了自己的一些私货,还借鉴了很多高手的思路。我不觉得这只是一篇关于职场进化的文章,其实我们每一次的职业选择都会深深的影响自己的一生。我希望设计师同学们少走弯路,不要像我一样曾经蹉跎岁月,悔不当初。

我再次强调一下,专业能力至关重要,但在精益求精专业能力之前,我们先要知道去哪里,才能辨清方向,准备工具,收拾行装,尽早启程。莫把设计当谋生,请把职业当志业。每个人天花板就在那里,与它的距离,只取决于我们自己。