【蓝湖大咖访谈】滴滴沈涛:设计思维的进阶

一千位设计师有一千种设计思维,总有一种能带给你启发。

本期大咖:

沈涛,滴滴出行设计总监

十余年视觉设计经验,历任华为 GUI 设计师,奥美互动副创意总监,摩托罗拉资深交互设计师,京东用户体验设计总监,现任滴滴出行设计总监。

设计思维决定着设计价值。

一千位设计师有一千种设计思维,总有一种能带给你启发。从进入设计行业到成为这个行业的佼佼者,那些取得卓越成就的设计师是如何一步一步达成目标的呢?

本期【蓝湖大咖访谈】有幸邀请到沈涛老师为大家分享设计师的成长之道。

设计师的职能和价值

第一,设计师发挥的空间变大了。

初期的设计师偏视觉设计,现在的设计师是整合的体验设计,需要综合把控产品体验的角色,做设计的时候还要想到内容和功能该如何被很好的支撑。

比如要做一款音乐app,需要考虑供应商、推广渠道、实现技术、社交需求、呈现方式等。最初做设计,只需要画画,现在做设计,需要缜密的思考和解决问题的能力。

第二,设计的价值要求被量化,设计要有理有据。

以前设计作为参与的角色完成项目,现在的设计要承担绩效考核,就要求设计师对整体商业有敏感度,要从多维度为这个项目着想。

产品中也会加入对设计的反馈,通过收集信息,建立数据模型看用户对设计的满意度怎么样。

第三,设计师的局限被打破,设计跨界变得更容易。

因为信息的畅通,平台增加,互联网的设计师可以与传统行业有更多的互动,互联网设计师摆脱了只做平面设计的局限,开始向更广范围的领域探索。

同时互联网也会邀请传统行业的设计师加入项目,跨界合作成为新趋势。比如故宫的文创产品和一些品牌的联名限量产品。局限打破后就会产生更多的可能性,设计就容易被更多的人看到,对社会产生的影响力也会随之提升。

“四色性格象限”找定位

设计师需要了解自己的天赋和特质,才能有针对性的在设计行业发展。

现代社会鼓励结合自己的爱好和热情来发展自我,作为设计师,每一阶段的设计作品风格不一样,这就是成长的表现。

日本工艺美术大师室濑和美先生说,他青年时期的作品和老年的作品不一样,青年时期作品重表现技法,而老年时期的作品重视自然的呈现物体本身的特性,他说创作的过程就是自我修心的过程,对自我的探索永远是没有止境的。

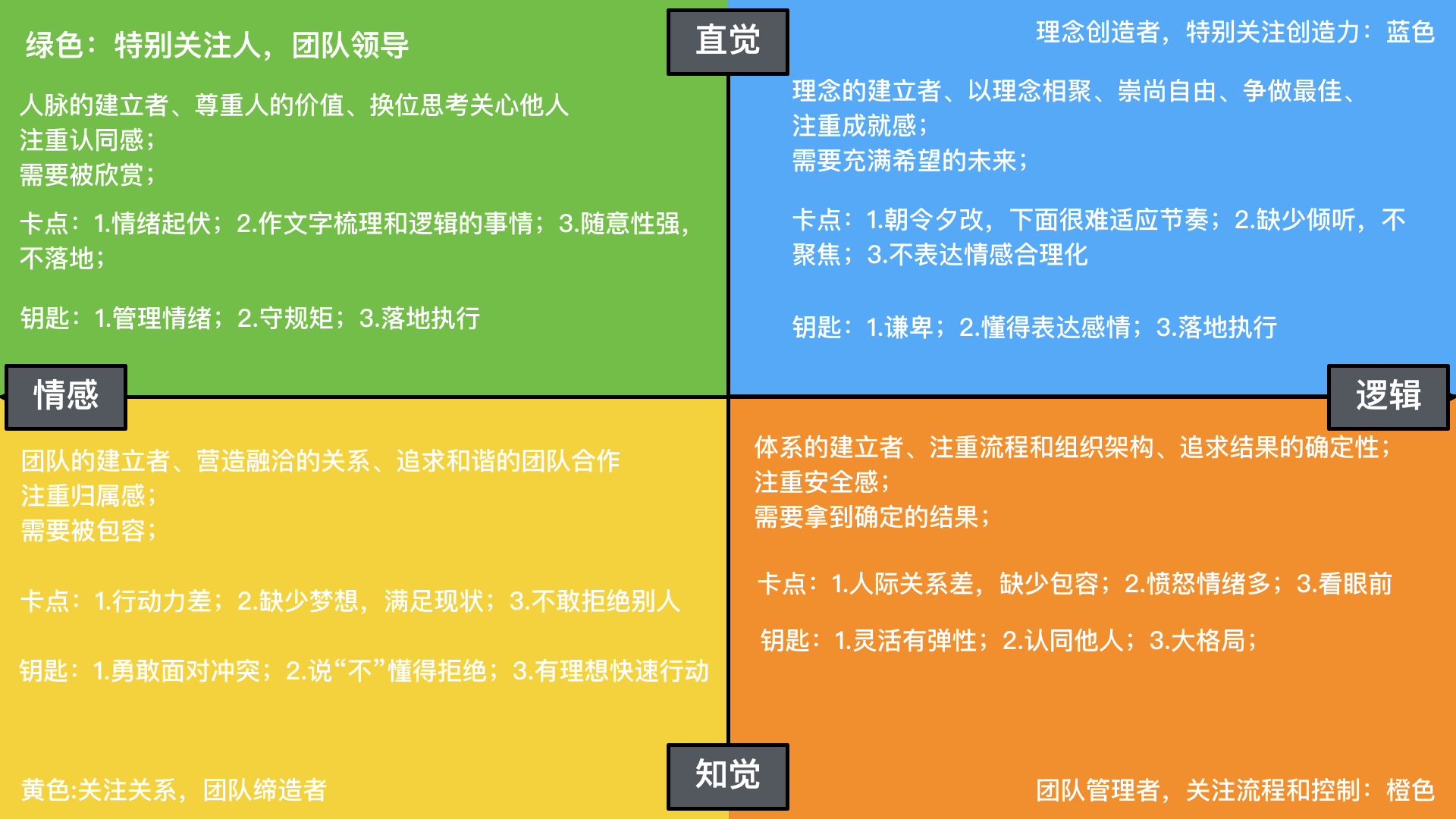

那么怎么去了解自我呢?“4D型格”就是一个很好的工具。

4D 会把我们分为 4 种特质的人:

绿色型格的人会一直充满活力,可以看到人和事物的价值并表达出来,卡点是不善于做逻辑型的事情,不善于梳理文字,绿色型格的人善于维护人际关系,表达能力也很强,因此适合做团队中沟通表达的代表,在头脑风暴会中会有很多创新的点子出来,并能积极活跃现场氛围。

蓝色型格的人是理念的创造者,充满理想,一直把眼光放在长远的未来,做事情追求极致,要求创新,但卡点是不善于执行,并且对人有些刻薄,乔布斯就是典型的蓝色型格的人,每周和设计团队的例会中要求设计师都会推出新的设计,没有新的作品就会被骂,因此苹果设计师每周一都会很忐忑,担心不能满足乔布斯的要求会被骂。因此蓝色型格的人比较适合做创新类的产品,同时适合做战略规划,需要和强执行的人一起合作。

黄色型格的人是团队的创建者,这一类型格的人注重关系,会营造融洽的氛围一起合作,卡点是没有理想,容易被眼前的事物满足,不敢大胆拒绝,因此黄色型格的人适合做项目的支持者和参与者,可以帮助塑造融洽的团队,是团队很好的管理者。

橙色型格的人是秩序的构建者,优秀的流程把控者,善于在缜密的流程中把事情完成,卡点是过于谨慎不够灵活,有的时候也比较注重眼前利益,容易责备别人。

我们要做的是把这 4 种型格都补足修成四面向的人格,设计师可以根据自己对应的特质看一下自己适合在团队中担当什么角色,以配合团队达成目标。

作为团队的管理者来说,团队搭建的时候,哪些特质的人放在什么位置也可以根据这些去做安排。

比如蓝色创新的设计师适合做创新类,不重复的工作,也适合做规划类和全局类的工作,而橙色型格的人适合做扎实的执行以及需要严格遵循流程的工作,而黄色和绿色型格的设计师是活跃团队氛围的角色,他们也许更适合项目管理,协调以及沟通表达的工作。

每个人在团队中都是有价值的,就看自己怎么去定位自己的特质,找到在团队中合适的角色发挥自我的价值。

USER 情景式设计找方向

我和我的团队会遵循 USER 情境式设计的这套流程做用户体验设计,即用户-场景-需求-设计。

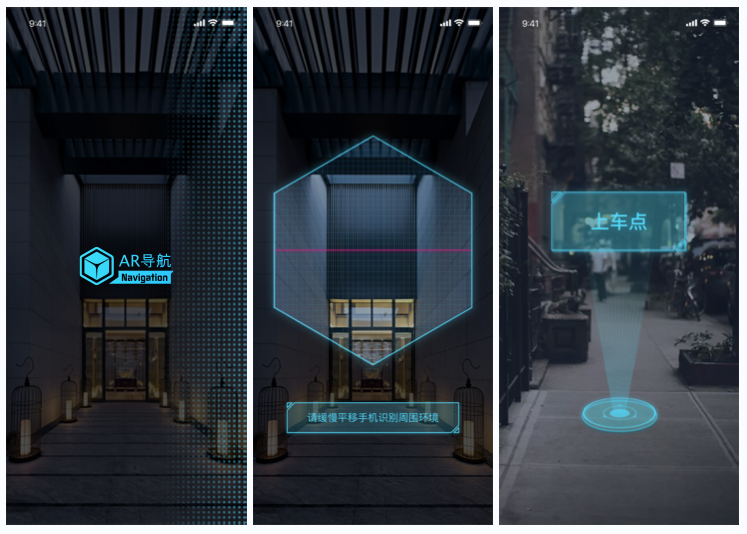

比如在滴滴 App 中帮助用户找到司机的 AR 导航的功能。

在复杂的场景下,比如人流量多的地方机场高铁站方便的找到预定的车是用户特别强烈的需求。

需求定义清楚后,我们想到了很多方法,比如专车在机场和高铁站有接车员,在出站口处拿着招牌指引乘客或者引导乘客与司机会合,或者要求豪华车的司机去出站口等乘客,然后引导到乘坐的车里,这些都是设置专业人员去完成指引,会造成比较大的成本投入。

在头脑风暴阶段,我们想到了 AR 技术的成熟可以实现这个引导的功能。AR 早在 07年左右就比较成熟了,但是在实际的应用中没有场景化的应用支持,这次和导航的结合正好发挥了AR的技术优势,路线呈现清楚直观,在植入 AR 技术的时候也考虑了AR导航的易用性,希望用户很方便的就可以使用。

另一个案例是在京东做智能冰箱。

我们在用户调研部分花了很大的功夫,先要确认哪些用户是我们的目标用户。

后台看到很多京东用户只买过一件智能硬件,比如智能灯泡或者智能插座,这些用户并不是我们的典型用户,因此我们筛选了一部分购买 3 件以上产品的用户做了深度访谈,发现这部分用户又有 50% 左右买过 7-8 件以上的智能硬件,有些人家里的设备全部换成了智能硬件,我们针对这些用户做了深度的访谈,从中提取到了对于我们设计智能冰箱有用的信息和反馈。

后期我们定义了几大功能:食材识别与提醒功能、推荐食谱、食材一键购买、健康管理以及冰箱管理等几大功能。

在针对不同使用场景下的用户需求和反馈,我们做了多次的方案测试和验证,针对大家比较关心的安全与隐私,更新了冰箱前置摄像头的识别属性。

针对用户反馈的冰箱缺货的需求,我们把京东商城的生鲜部分直接植入到冰箱的屏幕中,冰箱可以通过内置的两个摄像头实时监控冰箱内的食材是否充足,可以实时提醒用户补货,用户直接在冰箱上的屏幕上下单,非常方便。

在考虑技术可行性的时候,我们综合评估了图像识别技术,我们认为这个技术并不成熟,如果要使用必须经过长期大量的学习才可以使用,我们在做功能设计的时候做了软件上和界面上的配合,以规避技术不成熟带给用户的体验问题。

很多时候,用户体验看似是单一设计的工作,其实还有责任和态度的因素在其中。

很多时候需要设计团队和项目组一起去扛下所有的问题,把自己当成项目的负责人,调动所有的热情去把产品做出来。

遇到分歧的时候,大家最好拿出专业的态度和精神一起讨论,拿出可行性的优化方案,而不是情绪化。毕竟要做出一个伟大的产品还需要努力,只有当努力到无能为力的时候,奇迹才会出现。

优秀设计的标准

在过去的很多项目中,有很多项目很复杂,不光是单一的产品设计,还需要考虑生态中各个角色的利益达成。

衡量一个用户体验项目是否成功,可以通过以下五个方面来考量:

✅ 是否满足了用户的需求

✅ 是否被市场接受

✅ 用户反馈怎么样

✅ 设计与技术的结合是否恰当

✅ 品牌的传递是否清晰明确

以京东微联举例说明。它是一个比较复杂和时间周期比较长的项目。

项目背景是希望打造一个开放式的智能硬件生态,帮助传统企业智能化。所以京东微联有两端用户,一端是智能硬件的实际使用者,另外一端就是智能硬件厂商,他们需要在微联后台上传产品配置功能属性。

因此我们设计开发了微联 H5后台界面,可以让厂商不雇佣开发人员就可以在微联中实现对产品的属性配置和技术联调,这满足了很多厂商的需求。

因为智能硬件的控制需要多设备联动才能体现出使用智能硬件的乐趣,因此我们在微联中加入了场景化的联动设置,可以让用户方便的接入多个智能硬件,并进行快捷控制。

产品改版后收到了用户积极的反馈,因为接入的设备变多了,用户活跃度也上升了,同时也带动了商城智能硬件的销售。

因为使用了 H5 的技术,可以让厂家以及一些小型开发者可以方便的接入他们的智能硬件了,产品设计上得到了极大的体验提升,微联的迭代并没有因为技术的限制变得艰难,基于构建开放的生态,我们开发了统一的物联网接入协议,这让更多的厂家产品都可以进入京东,整体用户的体验也提升了。

为了让用户了解微联和硬件产品的使用方法,加强微联品牌对厂家和产品的渗透,我们在厂商的产品包装上设计印制了微联的统一品牌标示,制定了微联包装使用规范,希望能从品牌层面加强对微联的推广。

每一个产品对成功的标准定义是不一样的,在美国 IDEO 进行交流期间,IDEO 的 CEO说:因为我们面对的客户不同,每天接到的案例也不同,我们在开始定义项目的设计原则的时候也是不同的,而且每一个产品阶段客户关注的侧重点也不一样,所以要求我们的思维要灵活,不能因循守旧,要全新的去看待一个新的项目,和客户沟通清楚产品规划,策略以及设计要求,以满足双方的合作期望。

对滴滴也是一样,每个阶段我们评估的维度不同。

比如现在我们评估有以下几个重要的用户选择因素,第一是安全,然后效率,服务,体验以及市场和品牌等。

但是刚建立的时候,我们在考虑用户安全的因素下,价格,体验,效率,技术等是我们重点考虑的因素,也是重要的内部评估维度。

很多时候在商业环境下,不会只单纯的考虑设计的标准,因为影响商业目标达成的因素不光只有设计,有的时候一次免费赠送就可以影响整体的体验。

设计思维及运用

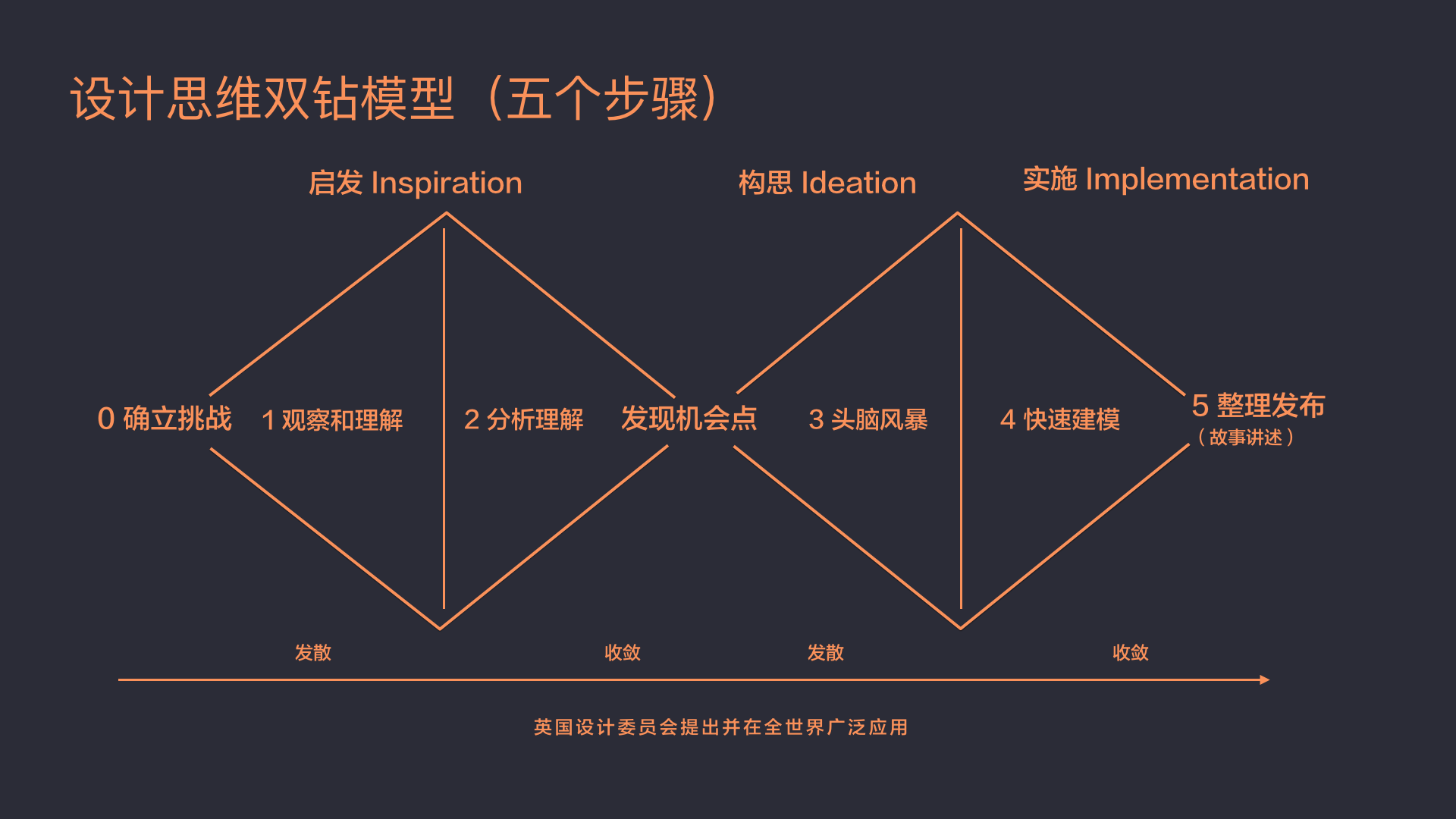

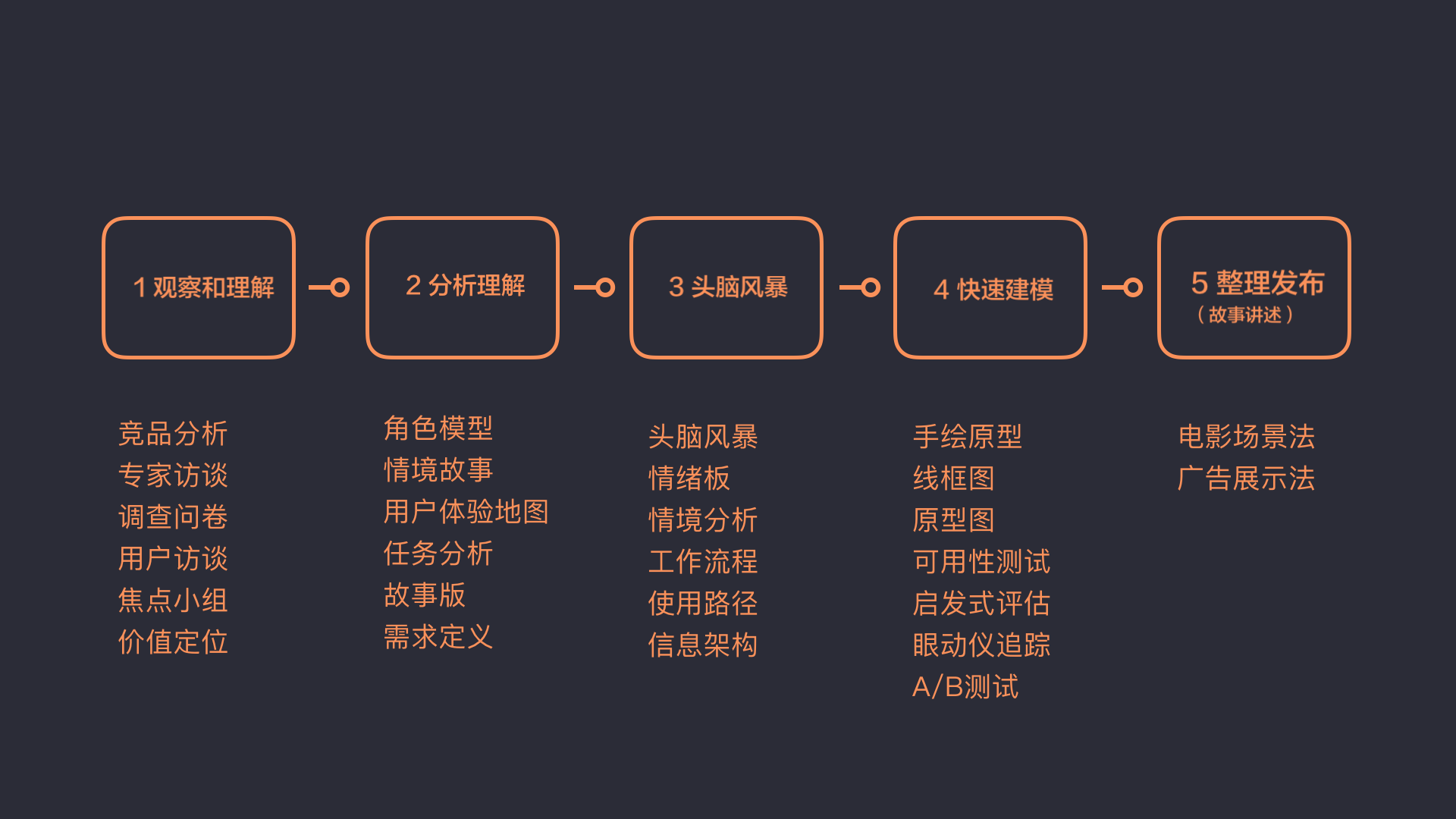

目前,全世界的设计团队都在使用 IDEO 的设计思维模型,或者英国的设计思维双钻模型。

设计思维不单纯是面向设计团队的,更多的是希望和项目中的所有成员达成共识并找到可行性解决方案的过程。

发现问题定义问题很关键,在这个阶段需要邀请多种角色加入到这个阶段中,用同理性思维,观察和调研等方式与实际的用户沟通,也可以亲自去体验用户所处的场景发现问题,找到解决问题的机会点。

然后通过脑爆的形式找到一些设计思路进行设计尝试和详细设计,通过测试和验证后发布,基本上整个流程就是 Discover- Define - Design - Verify 的过程。

为什么要在公司和团队内部推广设计思维?

因为如果全公司的人都了解设计思维,都在使用设计思维,实际上会使我们的工作更加高效,每个人都有设计意识,就会共同按照那个标准去合作,而不是只顾自己领域内的知识。

我在公司内部推广设计思维有几种形式:

一种是公开课和体验课,大约两个小时的内容。

可以让大家对设计思维有个基本的认识,通常会在事业部事业群团队例会或者战略会上推广,也在品质出行事业群、智能客服和 CTO 技术线等推广。

另一种是工作坊的形式,一天到两天的时间。

一个主题或者问题为中心开展,我们在快车、客服等部门开展过几次工作坊,邀请了业务团队,市场同学,运营同学一起加入,收到了很好的效果。另外就是和学院合作,培养设计思维讲师,目前已经有 15 个同学获得了公司学院的讲师认证,可以在公司内外上课。

后续我们还会在更多的部门和团队招募设计思维讲师,这样设计思维就会慢慢在各个部门生根发展起来。我们还有一些分享和走出去交流的机会,可以交流设计心得,加深设计师对设计的理解和思维的拓展。

本期【蓝湖大咖访谈】就到这里,对沈涛老师的干货内容是否意犹未尽呢?

为方便大家更好的理解内容,沈涛老师的采访分为两期:

在这一期中,他为大家分享了作为一名优秀设计师的成长之道,在下一期,他将从管理者的角度为大家分享“非职权影响力”的管理之道,明天同一时间发布,敬请期待~

用蓝湖,不加班!

蓝湖网址:LanhuApp.com

蓝湖,高效的产品设计协作平台