【京东JDC分享】从无意识到理性主义——产品改版设计升级打怪

西格蒙德·弗洛伊德将艺术放入科学框架内,认为心灵表象、谬误、偏差与无意识的东西也可以具有深刻的合理性。

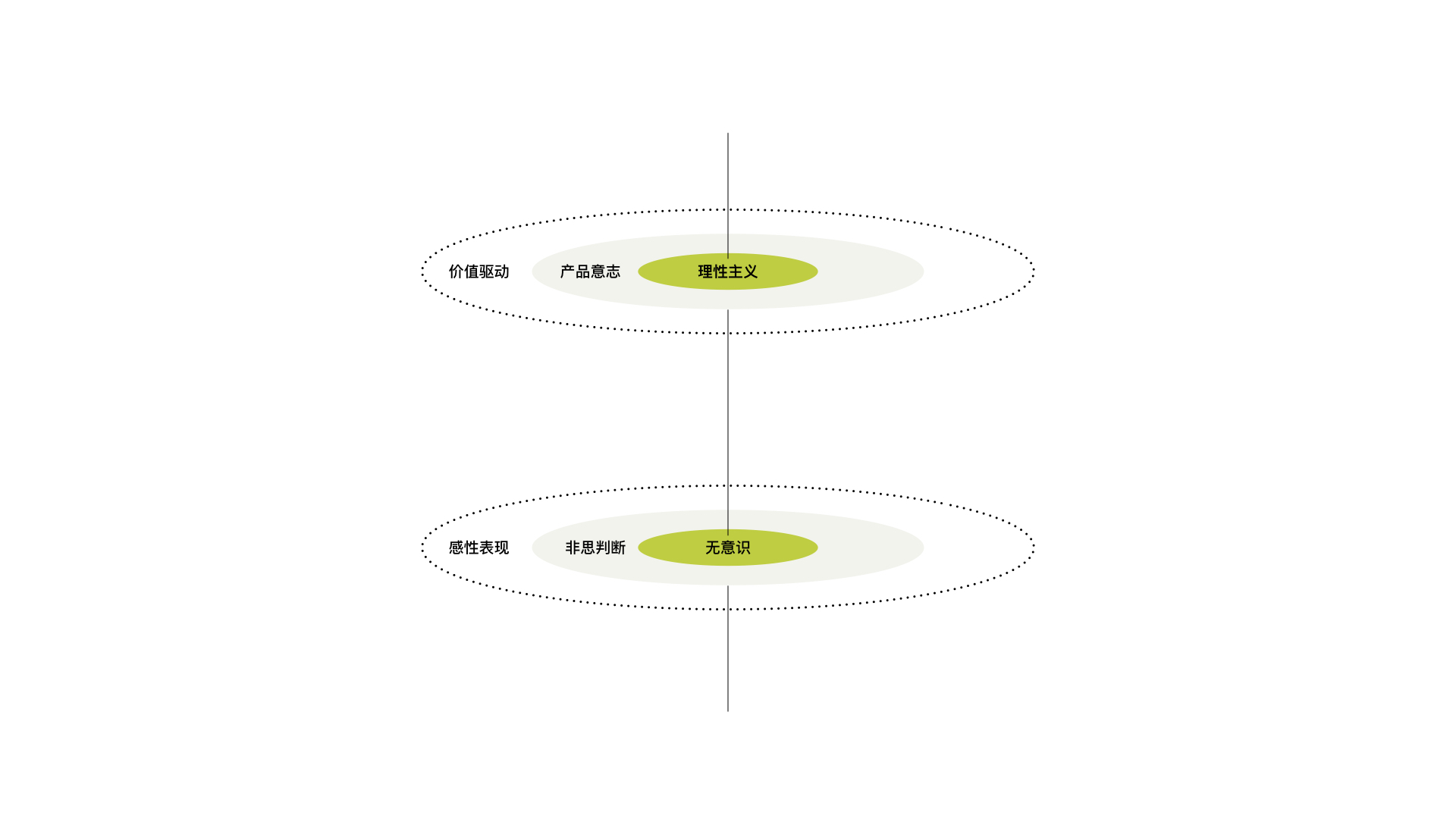

谈到产品设计改版,无非是来源于一些新功能的释出、旧功能的迭代、或是整体品牌体验的升级等等。许多人对设计改版的印象是一种视觉外观的美化、用户体验的提升过程,多是认为设计是一种感性判断的结果:

圆角设计是精致的、尖角设计是粗糙的、深灰色是缓和的、黑色是不可取的等等(不少产品改版设计中,仍在着力于把所有尖角改为圆角设计,并把“界面色值绝不使用纯黑”作为设计准则),这也就不难导致许多设计最终覆灭于需求方的一句话“我觉得…”。

其实不仅设计本身不同于艺术纯粹的感性表达,对于产品设计还有一个关键的不同点在于产品意志,一种理性的存在。如果具有理性的产品意志,产品设计不仅可以自主拓展出更多途径而不需局限于一句非思的判断,还可以使其真正行之有效而不只是主观意识的美化。

也因此,过去我们对产品设计的探索,便是一趟从无意识到理性主义的旅程,每一次的产品改版设计都是我们升级打怪的结果。

精神学家是艺术家的盟友

来自让内的启发

让内是德国著名的精神学家,他对后期的弗洛伊德、荣格等思想家的学说都产生了重大的影响。谈到理性主义,让内有个非常启发性的案例,是对于竭斯底里症患者玛丽的治疗。

患者玛丽时常陷入一种惊恐的精神状态,止不住的哭,并且看见血的幻象;同时不断出现躲避的行为,但她所在的空间里其实没有任何障碍物。

这位患者当时求医于多个医疗机构均无果后找到让内,而让内采取的治疗方式完全不同于当时医疗机构(当时传统的精神治疗,对竭斯底里患者会采取头部电击的物理方式),让内创新性地通过洞察问题本源的方式,利用催眠回溯了导致患者精神症状的根源事件。

通过对患者玛丽的催眠,让内发现原来玛丽在14岁的时候曾经目睹一位老婆婆跳楼自杀。在发作中,她陷入惊恐的情绪、总是嚷着“血”、出现躲避尸体等行为,是来自当时的记忆。

因此让内在催眠中将玛丽带回她当时记忆的那个事件中,并让她了解到,那个老婆婆只是绊倒并不是自杀。之后通过多次的催眠干预,患者的精神状态也逐渐恢复至正常。

以上我们可以看到,让内治疗竭斯底里症的关键在于洞察问题,找到导致患者症状的根源事件,再针对这些创伤事件进行干预治疗。同样对于产品设计来说,我们可以通过洞察问题的根源,从理性产品意志出发,为设计延展出更多的方法途径并让其真正行之有效。

表象不是全部的真相

洞察问题根源,为设计拓展途径

“五彩斑斓的黑” “放大的同时缩小一点”

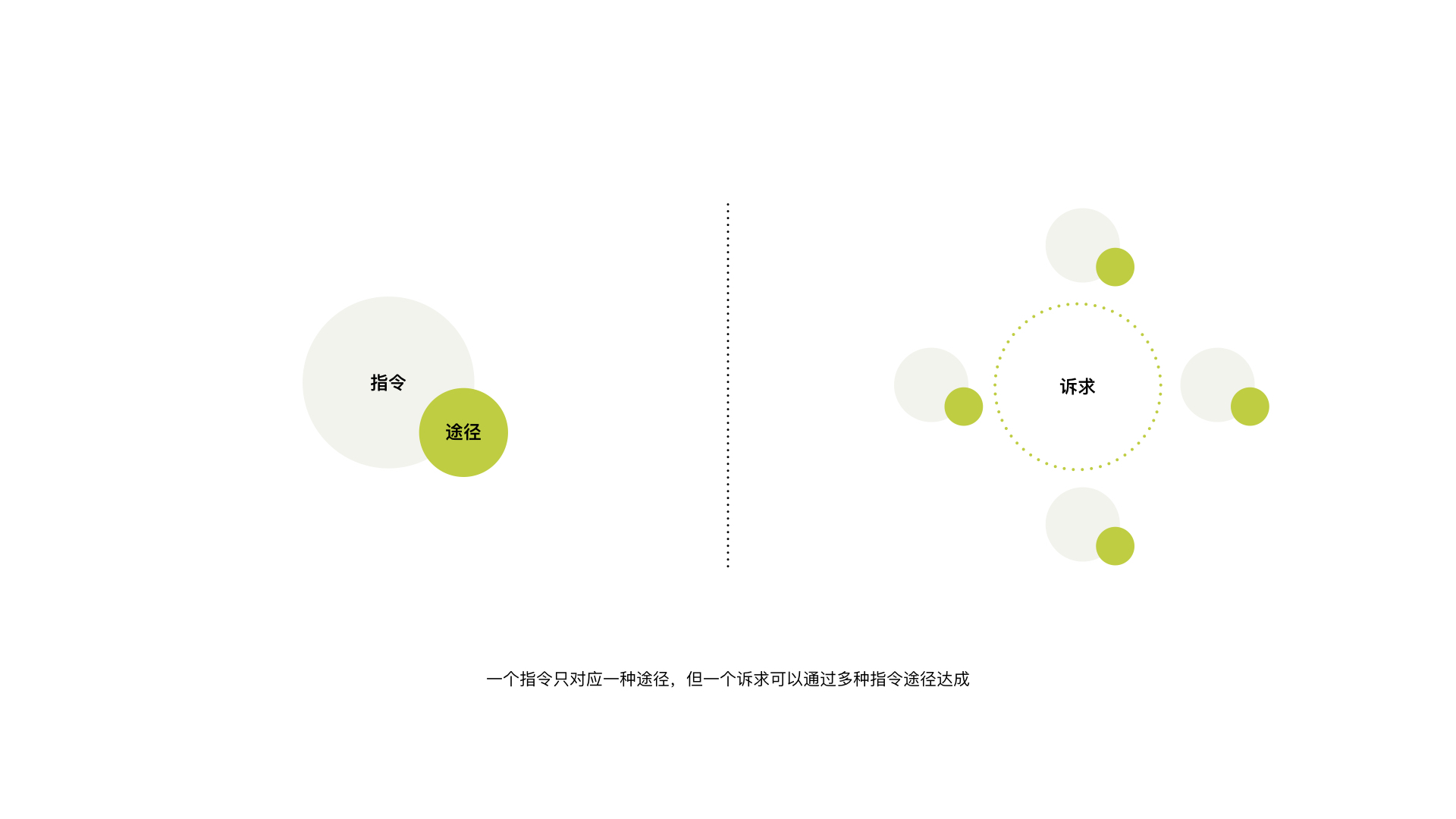

设计有时会遇到一些莫名其妙的需求,许多次改稿可能仅仅起于需求方的一句“我觉得..”。很多时候这些矛盾的关键在于,这些需求本身已经是一个具体的指令而不是一个诉求。这无异于是“给我一杯果汁”和“我渴了”的区别:

如果只能局限在问题本身,可能会陷于“我没有果汁”“我怎么得到果汁”的问题漩涡中。但如果能够通过洞察问题,发现“渴了”的根源诉求,那相应的解决方案可以拓展出很多,诸如“没有果汁可以买水”“茶也解渴”“试试其他饮料”…

在产品设计中也一样,通过洞察问题找到产品根源诉求,帮助设计延展出更多的方法途径。以某次产品改版设计举例,一开始我们接到的设计改版需求只有4个字“减少留白”。

但就当时原有的产品界面来看,“减少留白”势必导致界面元素的拥挤、空间呼吸感的丢失,于是当时的改版设计陷于“没有留白”“如何减少留白”的问题漩涡中。而打断这个问题漩涡的是来自于一句“为什么”,才发现这个产品改版的根源诉求是想“让界面容纳更多内容”,“减少留白”只是一个具体的指令。

这时候我们会发现,针对“容纳更多内容”这个根源诉求其实可以延展出更多的设计方法:像共享空间、内容优先、营造视差、交互叠加等。

用户体验只是一种想象

洞察问题根源,让设计行之有效

“我觉得用户不喜欢” “用户会觉得麻烦” “我觉得用户没有这个习惯”

似乎从几年前开始,用户体验逐渐被重视,产品设计一切围绕用户体验为中心甚至开始出现极端化,许多设计的好坏仅由一句主观的“用户体验”来审判,殊不知若一切以取悦用户为目的,早已失去产品设计的初衷。

我们说用户体验只是人们的一种想象,因为“体验”只是人们虚构出来的概念,并不是客观存在的事实。

到目前为止,生物学上并没法客观测量“体验”。就像我们知道“鸟会飞”的事实,但无法测量“鸟的飞行体验好不好”。所以如果把“用户体验”放进一个客观存在的事实,让设计能够真正的行之有效的话,始终需要回到“用户行为”本身。

想让产品设计能够有效地驱动用户行为,我们可以通过洞察找到行为产生的根源:

人们从脑海里出现一个行为意识,到最后行为的产生会经过一个“CREATE行为漏斗”(Cue-线索、Reaction-反应、Evaluation-评估、Ability-能力、Timing-时机、Execute-执行),这个漏斗中无论少了任何一环都会导致最终行为失败。(关于行为产生的具体原理可详见我另一篇文章《移动界面中的用户行为助推》,在这里不再赘述)

我们拿行为漏斗中第一环“Cue”举个例子:对于产品来说,最希望用户出现的自然是能够带来转化的行为,比如“购买”。

像以下的直播商品卡片,左边是旧版的设计,“购买”按钮是一个购物车图标,与旁边的“求讲解”层级相当,只是把功能铺开让用户自行选择;右边是改版后的设计,原图标按钮变为具象的“马上抢”行为指向,同时凸显“购买”按钮层级并与价格优势关联,为用户明确行为线索,相当于强烈建议用户选择“购买”,带有侧重性的设计行为驱动。

以上仅展示阶段性成果,设计方式、设计理念等,我们的升级打怪远没有结束,期待下一次分享中与你们的交流。

“向前,走到光的前方,我们也成为了光”

这趟旅程仍在前进,前方是什么?

我们只知道朝着光的方向,在当下探索任何在未来会成为光的可能。从无意识到理性主义、从非思判断到产品意志、从感性表现到价值驱动,让我们一起探索这种“身后正是光芒”的感受。

期待再会,在光的前方。