小宫山博史的活字百宝箱(七)

明体汉字活字的开发 (连载系列第七篇)

天主教会的总部罗马教廷拥有什么样的明体活字呢?

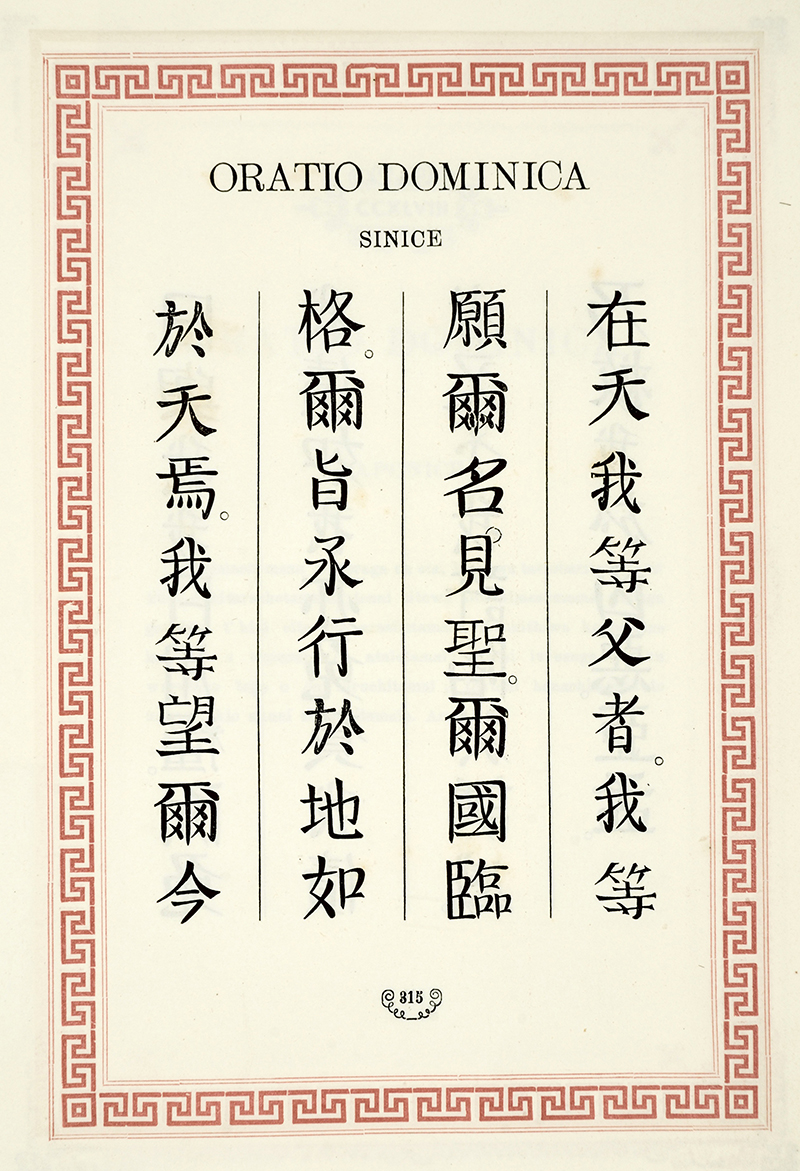

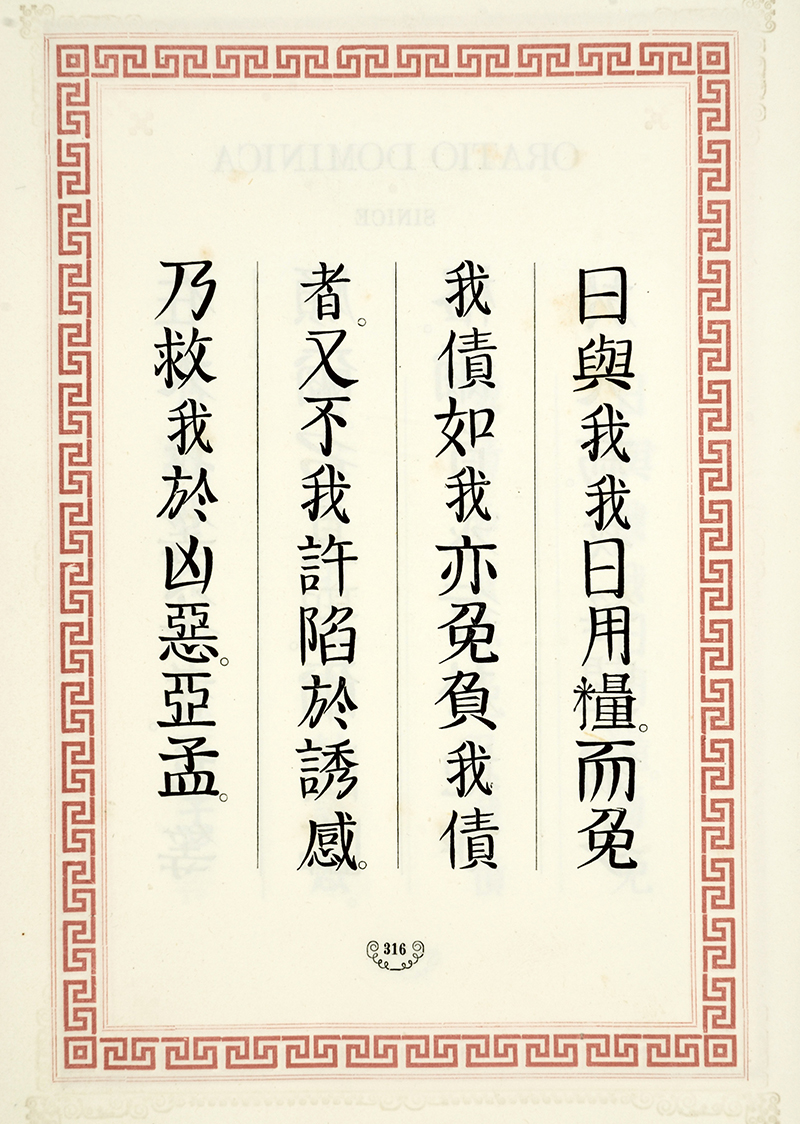

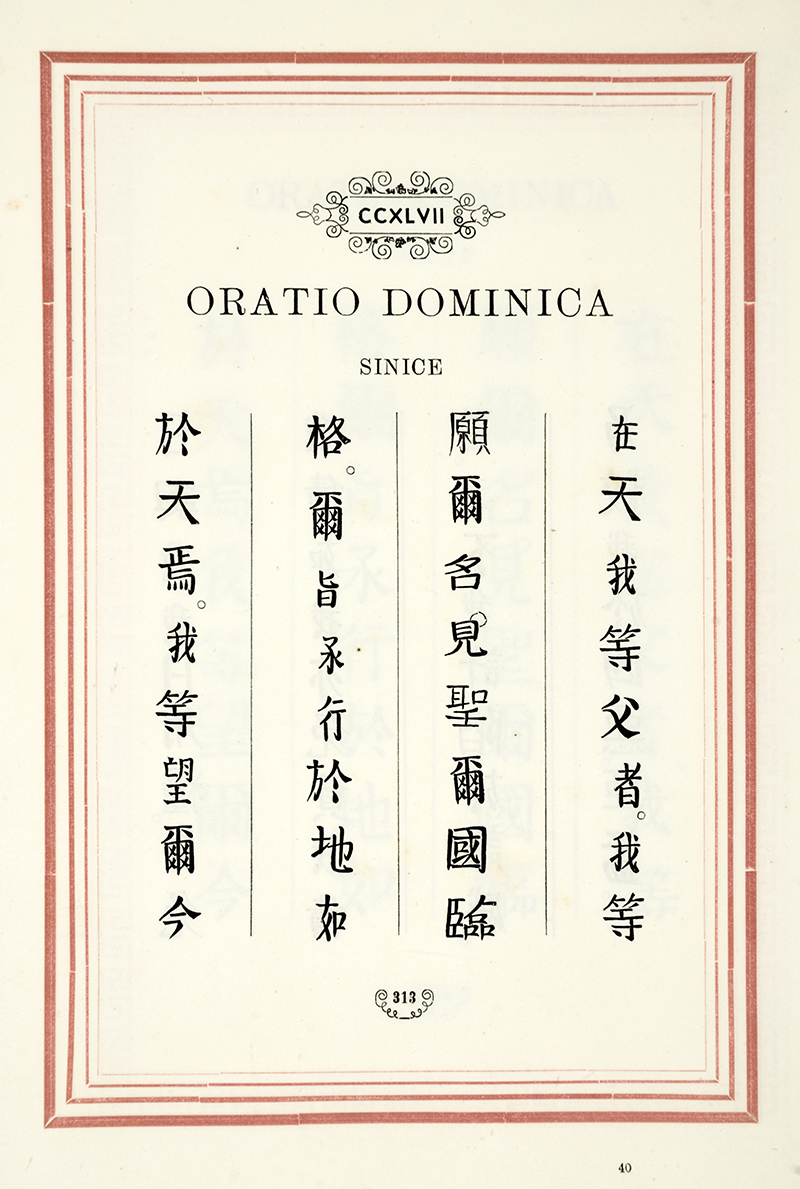

1870年发行的罗马传布信仰圣部的活字范本《ORATIO DOMINICA》(主祷文)中即采用了明体活字。《岩波基督教辭典》(日文原書名『岩波キリスト教辞典』。岩波书局,2002年发行)中记载,传布信仰圣部(Propaganda Fide)是“1622年,为了指挥全球的传教活动而创立的教廷行政机构,在教宗额我略十五世(Gregorius XV)的命令下正式启动。传布信仰圣部有权在教会机构尚未渗入的地区进行传教活动。”《主祷文》的制作时期不明,当中使用了两种尺寸的汉字活字。

传布信仰圣部在1793年亦发行了《主祷文》,内容据说也使用了汉字活字。此汉字活字很可能制作于当时;若是较接近1870年时期的成品,其品质应有所提升,不至于制作出如此缺乏协调感的活字。大尺寸“国”字的活字右上角有点划,但小尺寸者却有所遗漏,且字体显得有些歪斜变形。

我试着测量活字大小,大尺寸活字最大14公厘;而小尺寸活字最大11公厘。以富尼耶点(Fournier's point)的规格来说,大尺寸活字相当于40 Point,小尺寸活字相当于30 Point。而以迪多点(Didot's point)的规格来看,大活字相当于37 Point,小活字相当于28 Point。我想应该不会采用37 Point这种非整数的尺寸吧。此时期已广泛使用富尼耶点和迪多点这两种单位系统了,然而,传布信仰圣部究竟使用哪种系统,却依然没有定论。

文字的字面大小、宽窄不一,明显看出字体造型设计尚未完全定型,接近楷书体的样貌。大活字中虽然有几个纵长形活字,不过大部分皆以正方形为基准制作。小活字则多是纵长造型,因此我猜想,小活字可能用于对本文加以注释,也就是双行排版的小字注释。不过若用于双行排列,字体尺寸可能又显过大。

两种尺寸的活字各收录了63个字,不过其中也有重复出现的字。例如“我”字就用了9次,且出现了两种字形。第315页第1行第3个字、第316页第1行第3个字、第3行第4个字,这三处的“我”字和书中其他“我”字的字形不同。上下长度13公厘,第6划撇笔的收笔处高于左侧竖钩。第5划的斜钩底端低于左侧竖钩。第4划挑笔收笔处没有碰触到第5划的斜钩。而其他“我”字上下长度12.5公厘,字体中央空间狭窄,字体底端的竖钩、撇笔尾端与斜钩底端齐平。第4划挑笔收笔处碰触到第5划的斜钩。另外,小尺寸的“我”字,其第5划的斜钩也出现了两种长度。“于”字在两种尺寸中皆出现了3个字,不过看起来字形并无不同。

小尺寸的“见”字(第313页)右上角有一个小圈圈,这是用来标示音韵的四声符号(平、上、去、入)中的 “去声”。虽然目前已不复使用,但也曾出现在19世纪上海美华书馆制作的五号活字及跨海流传到荷兰的四号活字范本册中。

采用上海美华书馆的五号活字来编排的《东京日日新闻》,早期的版面据说也经常使用此符号标示。《每日新闻百年史》(每日新闻社,1972年)的技术篇中刊载着右上角画上圈圈符号的“使”字和“易”字的图片。执笔技术篇的古川恒先生在书中写道:“圈圈符号的成因,是由于电镀制程中电解液气泡上聚集了铜而产生。”但其实这是去声符号,在母模制作阶段就已雕刻其上。

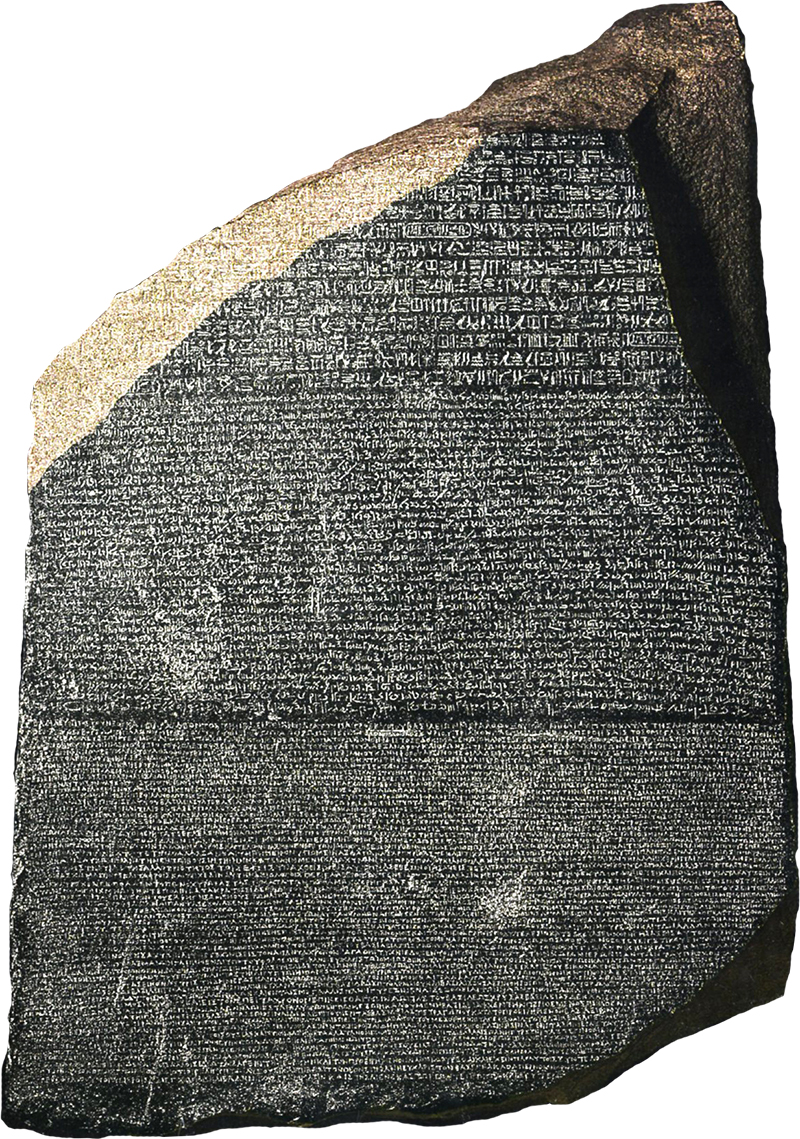

这本范本册中有个有趣的地方,那就是内容竟收录制成活字的圣书体(Hiéroglyphes)文字。虽然圣书体与明体毫不相干,但我还是想介绍给各位知道,因为这是基于学术需求而制成活字的古埃及象形文字。

圣书体是埃及的神圣文字。1799年,拿破仑埃及远征军中的一位士官在罗塞塔(Rosetta)发现了一块黑色玄武岩石碑──罗塞塔石碑(Rosetta Stone)。此石碑的制作年代约为西元前196年,高度为114公分。

这块石碑由上而下雕刻着3种文字,分别是:神圣文字、世俗体、希腊文字。当时尚未解读出神圣文字的含义。法国一位年轻的语言学家尚・法兰索瓦・商博良(Jean François Champollion)以希腊文字为基础,推测出椭圆框线中的神圣文字应是埃及王Ptolemaios和王妃Kleopatra的名字(椭圆框称为“象形茧(cartouche)”),以此为线索将圣书体逐一解读完成。

法国王立印刷所将圣书体制成活字,在M.Letronne的指挥下,以M.J.J.Dubois的图为底本,由雕刻师Delafond与其子Ramá于1842年至1852年期间刻制母模,活字尺寸为18 Point(其后也制作了12 Point的活字)。天主教会传布信仰圣部应是在1852年至1870年期间的某一年,向法国帝立印刷所(或国立印刷所)购买了此活字,抑或是借用此活字来印刷。(见下图)

下图是法国其他活字范本册的排版范本,左上角印上了“Ptolemaios”(左)和 “Kleopatra”(右)的圣书体。此直式排列的形式收录于现代的圣书体解说书中,而罗塞塔石碑上则以横式方向雕刻。

然而,为什么圣书体会印在传布信仰圣部的《主祷文》中呢?

商博良应是在1824年成功解读圣书体。对于其成就,法兰西公学院(Collège de France)于1831年开设了埃及学讲座。尽管在西元前的埃及,王族、贵族和神官都能读写出圣书体,但传布信仰圣部的《主祷文》发行于19世纪中期,此时期应未有任何地区存在着能读懂圣书体的异教徒或无信仰者。即便在埃及,也没有人看得懂这些文字。要对未开化地区布道传教,真的有必要以圣书体翻译、印刷圣经吗?对我这个身处东方世界的异教徒来说,实在是感到大惑不解。

至于法国为何要开发圣书体活字,我认为是为记录在埃及的挖掘调查结果,以及以模写图为基础的研究成果而开发,并没有传教上的考量。用圣书体编排《主祷文》,我个人推测,或许是想显示“埃及的神祇和法老王都在我们的主耶稣跟前俯首听命”的意涵。

话题似乎偏离太远了,我们再回到明体的讨论上。

接下来要介绍1837年制作完成的法国16 Point明体活字。这套活字采用了汉字使用国难以发想的做法──分合活字(Divisible Type)。我在前面提过,分合活字的构想是由Klaproth和Pauthier向法国王立印刷所提议,而展开楷书体活字的开发。1833年,提案人之一的Pauthier计划出版老子《道德经》的译文对照书,故委托王立印刷所字模雕刻师勒格朗(Marcellin Legrand)刻制采分合活字系统的明体活字。不过,后来Pauthier首次采用这套分合活字所编排的书变成了《大学》,此书于1837年由Firmin Didot的印刷厂印制刊行。

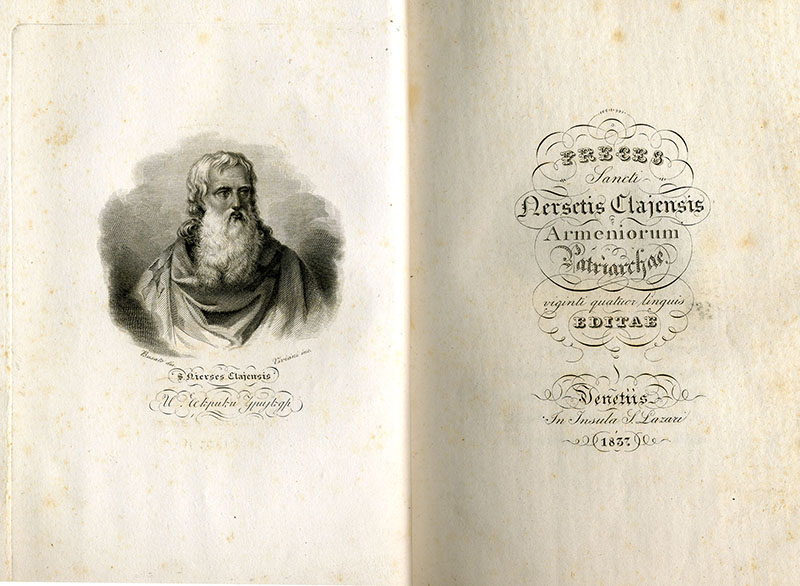

这套活字在当时似乎是公开贩售。该年兴建于威尼斯St.Lazarus岛上的亚美尼亚修道院印刷所印制的活字范本册《PRECES Sancti Nersetis Clajensis Arumeniorum Patriarchae. Viginti Quatuor linguis editae》竟也立刻采用了这套活字。

汉字字体设计上,即使相同的部首结构,也会根据字体的不同,在位置、大小、长短宽窄上显现微妙的变化,以维持字体整体平衡。然而,分合活字却是将部首变得单一化、固定化才得以建立的系统,因此想必会导致字形结构失去平衡这一缺点。不过,除此之外,在面对庞大的汉字数量下,制作者优先考量的应是尽可能减少需要雕刻的字数才是。

那么,他们究竟刻制了多少字模呢?有一本总数范本册《Characters Formed by the Divisible Type Belonging to the Chinese Mission of the Board of Foreign Mission of the Presbyterian Church in the United States of America》,收录了1844年美国长老会中国传道会拥有的所有分合活字,我从中清点其文字的总数。

无法分解的单体字1,963个字

左右合成的字1,415个字

上下合成的字474个字

合计3,852个字(左右、上下合成字共1,889个字)

包含单体字在内,使用合成系统可拼组出的汉字总数为20,858个字。以逐字雕刻的做法来计算,此系统仅需花费五分之一的劳力即可完成。尽管有字形架构失去平衡这项缺点,我们还是可以看出,分合活字的确是相当便利的做法。然而,在实际排版的程序中,必须将两部分的活字拼组起来,印刷结束后也必须将活字放回收纳盒,手续繁杂。可想而知,当制作出品质较为优良的单体活字后,就不会再使用这种分合活字。分合活字不可避免地注定被定位在过渡期活字的角色。

接着介绍在伦敦制作的活字。这是由William Mavor Watts的铸造所所制作的汉字活字,至迟已在1845年制作完成,这点我们可从这本福音书《路加传福音书 使徒行传》中得知。这份单面印刷的范本据说是于1851年伦敦举办的博览会中,在Watts展示摊位上分发的资料。

不过,关于Watts的详细资讯我并不清楚。根据书中的介绍词“ORIENTAL TYPE FOUNDER AND PRINTER(东方字型创作者与印刷者)”,由此推断他应是擅长东方语言活字制作与印刷的人。Watts制作的汉字活字大小不一,整体而言是套弧线具个人特色的明体活字。字模应是在钢铁上刻制的字范(punch),以这个尺寸来说,算是品质不错的活字。活字尺寸为12 Didot Points(4.5公厘)。

Watts的铸造厂因火灾而烧毁于1870年。据说在此之前,其发行的书体范本册收录着各种活字所印刷的《主祷文》,包含东方语言在内高达100种。

考虑到汉学在欧洲的普及程度,本连载介绍的汉字活字应只是其中的一部分,当时制作的活字实际上应不只这些数量。

连载系列第八篇待续

〈注〉:本篇连载文章中未注明来源的图片,皆取自横滨市历史博物馆收藏本。

● 小宫山博史

从国学院大学文学系毕业后,便进入佐藤字体设计研究所。而后担任佐藤敬之辅的助手,学习字体史、字体设计等知识。于佐藤去世后,便继承该研究所,活跃于字体设计、活字字体史研究、书写体设计教育等三大领域。

经手的字体设计有RYOBI印刷机贩卖的照相排版书体、文字字体开发‧普及中心的平成明朝体、台湾自然科学博物馆中国科学厅标示用的特太平体明朝体、大日本SCREEN制造的“日本活字字体名作精选"、韩国的三星电子字体计画等。

曾任教于武藏野美术大学、桑沢设计研究所,现任阿佐谷美术专门学院的外聘讲师、印刷史研究会会员。佐藤字体设计研究所代表。着有《书籍与活字的历史事典》、《明朝体活字字形一覧》、《日文活字物语──草创期之人与书体》。