《设计师要懂心理学》读后联想——第六章:人的动机来源

100 Things Every Designer Needs to Know About People

人的动机来源

—— 人越接近目标越容易被激励 ——

- 离目标越近,人们就越有动力完成它,尤其是当成功近在眼前的时候。

- 哪怕进展只是个假象,你也可能会有动力,就像买了第一杯咖啡的用户,同样需要再买10杯才能免费换一杯时,拿到12个贴槽(已积2个)的用户,会比拿到10个贴槽(已积0个)的用户更早完成任务。

- 在达成目标后,动力和购买力会骤减,这叫做回馈后重置现象,通常人们对再完成一项任务没什么耐心。

- 在回馈达成时失去客户的风险最高。

案例一:不知道天猫啥时候上线的“三单有礼”活动,对于我这种穷B来说,好不容易积满3单(有效订单)兴致勃勃去抽奖,连个满减券都没抽到。果断屏蔽这个活动,反正对我来说毫无吸引力。

相关的建议:如果活动的目的是为了促进“精选商品”的销量,那抽奖的结果至少应该是“精选商品满减券”或者指引你进入“精选商品”类别清单,而不只是显示“很抱歉,什么也没有抽到”。

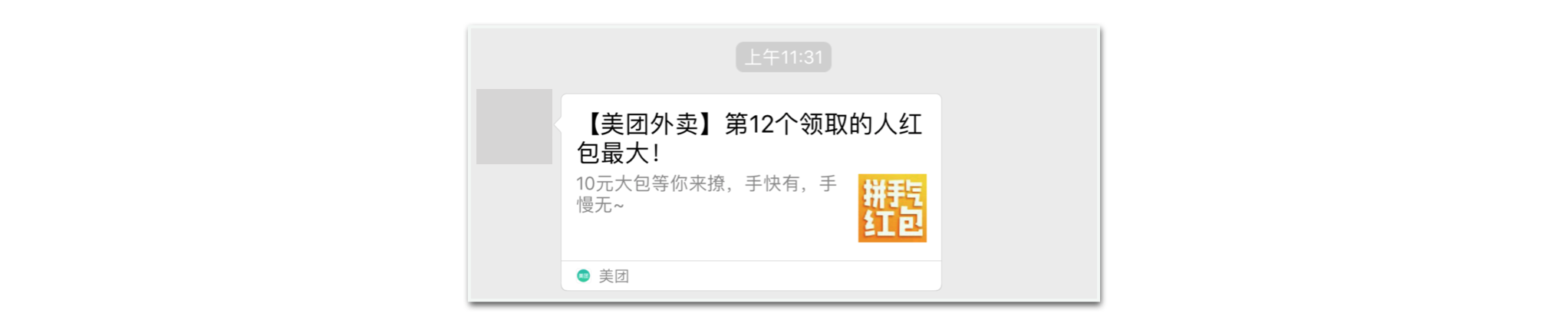

案例二:每到午饭时间,某同事会准点发微信给大家挨个领红包,为的就是自己能拿第N的那个。虽然我从来不用【美团】,但为了同事的幸福,配合一下也无妨碍。

【饿了么】分享微信采用了同样的转发语,但我每次点开领取红包后,至今未在红包里找到。这也许是没有收到过同事用【饿了么】分享领红包的原因吧。

相关的建议:目标值控制在合理范围内,我想如果设置第30个领取的人,那就要看最大有多大的吸引力了。

—— 变动的奖励很有效 ——

- 同一时间段内采用四种不同强化方式,对应的反应次数:变化次数>固定次数>变化间隔>固定间隔。

- 想要此理论有效,必须保证强化物(奖励)是用户真正需要的。

- 思考你所寻找的行为模式,选择最合适的强化方式,尽量使用变化次数奖励来提高人们重复参与的积极性。

案例一:虽然上面提到很少收到同事分享【饿了么】领红包,但我只用【饿了么】点外卖,而且还买了每个月8元的会员,自动续费。大概是因为这个固定次数的奖励吧。

相关的建议:满5单领5元现金红包,比满3单抽大奖的效应更持久。

案例二:支付宝线下付款时,总会出现其他权益,而我只会点¥奖励金¥。

相关的建议:能直接使用的权益才叫权益。

—— 多巴胺让人沉迷于找寻信息 ——

- 人们受多巴胺驱动而不断寻求信息。

- 找到信息的过程越容易,用户就越投入其中。

//我并不是设计师,而是喜欢研究交互和用户体验的设计爱好者。之所以会在看完这本书之后写联想,正因为本书中提到的内容很容易就能在日常的互联网产品中产生关联。

—— 不可预知性驱动人不断找寻 ——

- 线索、比如短信声音提示,会驱动人们去寻求更多的信息。

- 只给出少量的信息,并为用户提供寻求更多信息的途径,可以诱发用户去找寻更多信息。

- 信息来得越不可预期,人们越容易沉溺于发掘信息。

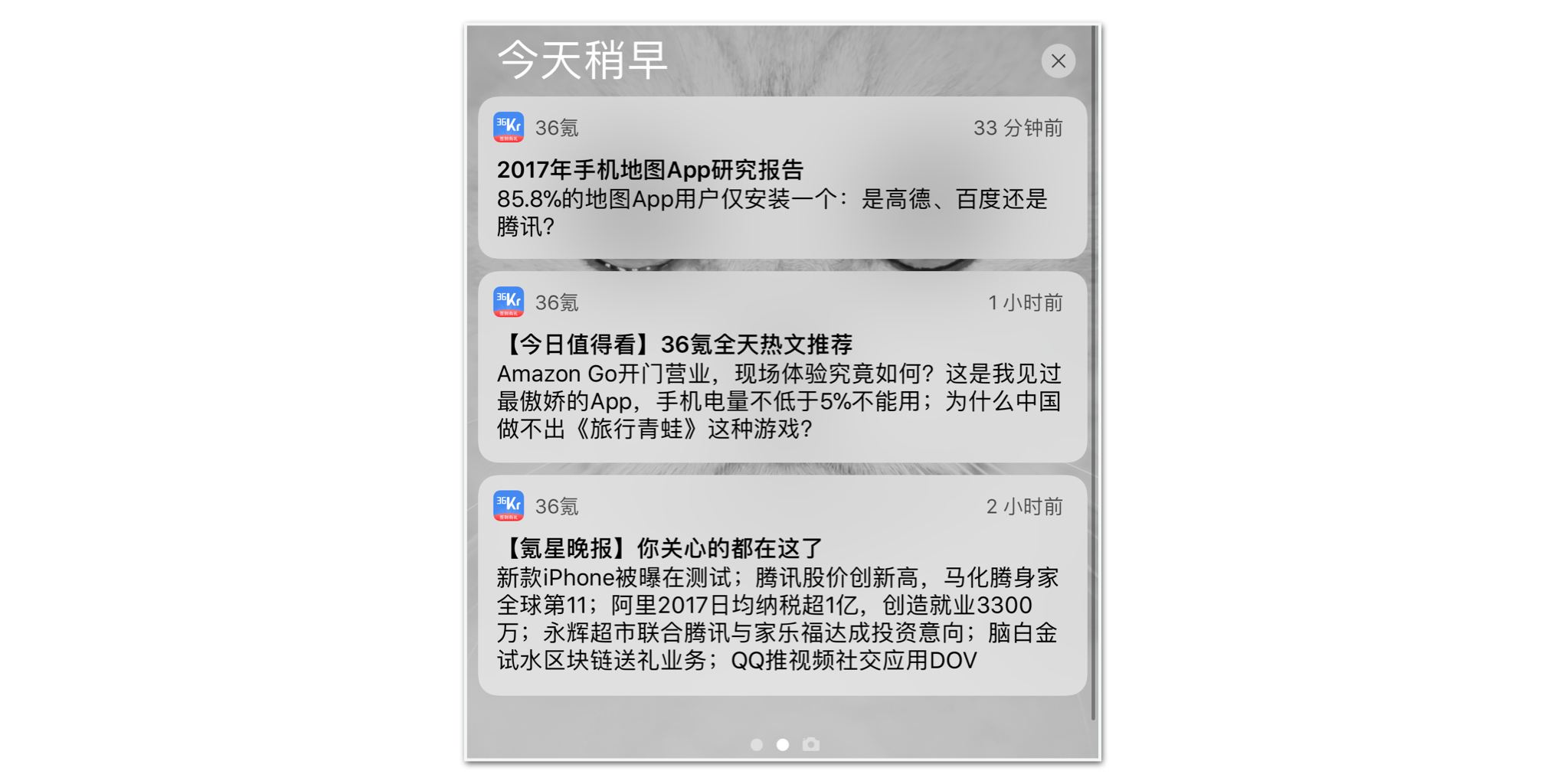

案例一:新闻类APP那么多,到底留哪几个?一度拒绝开启消息推送功能,但最近选择对某几个新闻类APP开启通知。最不可预知,频率最高的就属【36Kr】了。而几乎每次收到消息后我都会点进去查看详细内容。

相关的建议:一次只推一条最新消息,间隔时间最好不要高于1小时。

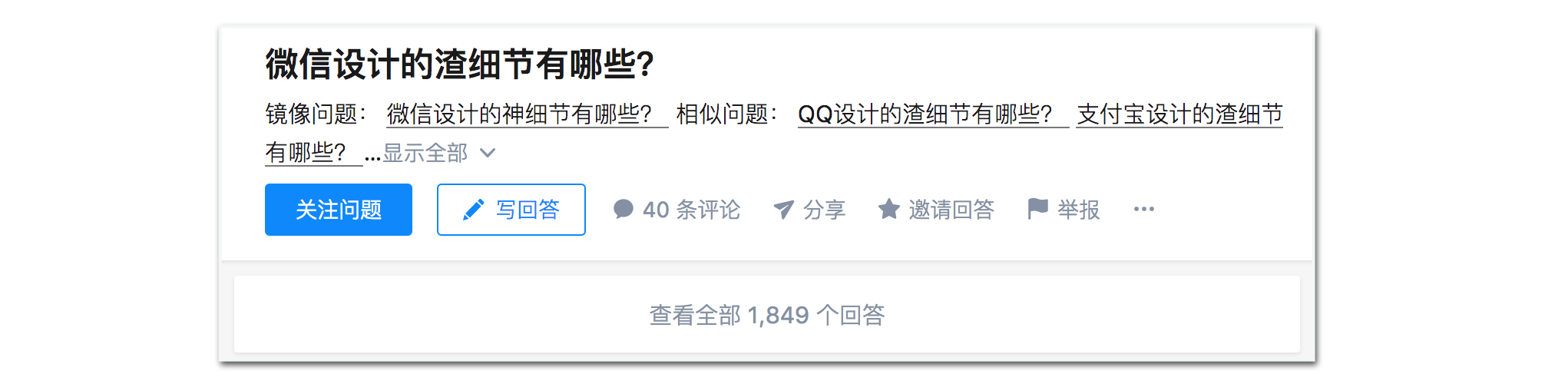

案例二:喜欢逛【知乎】的同学会了解,如果一个话题是你感兴趣的,你会几乎把里面所有的回答都看一遍,就像这个:

相关的建议:问答类社交场景应用可参考【知乎】,或者【今日头条】上线不久的【悟空问答】。

—— 精神奖励比物质奖励更有效 ——

- 不要把金钱和物质奖励当做激励人的最佳方式,精神激励会更有效。

- 如果你需要给予物质奖励,那么意外的奖励更能激发用户的动力。

- 如果你设计的产品能让用户和其他人产生联系,他们会更有动力去使用它。

案例一:最近火火火火火...的“答题赢钱”直播平台。我要提的是:邀请好友得复活卡功能。

相关的建议:相对于微博网红常用的分享转发即可抽奖的行为而已,我更愿意参与“答题赢钱”活动,因为这会让人觉得自己比别人聪明。

案例二:你不会在社交平台上找到“不赞同”的操作。

相关的建议:如果你正在做一款社交类产品,让“赞”变得更容易操作(也要记得可撤销)。

—— 进步、掌握和控制感让人更有动力 ——

- 小小的进度可以产生很大的动力。

- 想办法帮用户设立目标并追踪进程。

- 显示用户完成目标的进度。

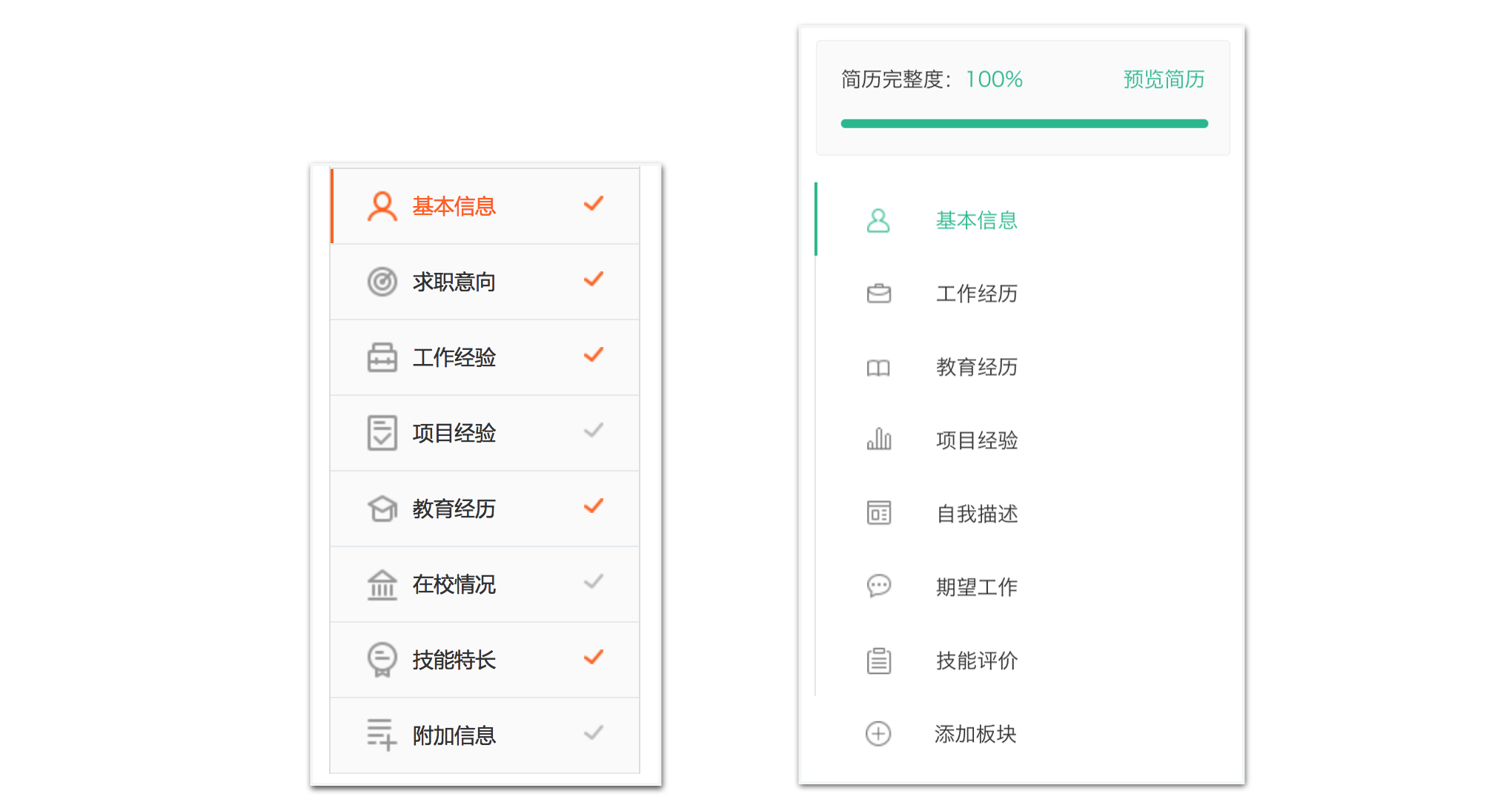

案例一:对比橙色的√,我更希望将进度完成到100%。

相关的建议:善于利用进度条和百分比。

案例二:你的芝麻信用分数超过750了么。

相关的建议:如果你想要收集用户更多信息,可以考虑将其作为一个积分任务,前提是积分足够吸引用户。

—— 自我克制的能力从小就形成了 ——

- 一些人更擅长克制自己,另一些则相反。

- 不擅于克制的人更容易受稀缺性图像或是提示信息(比如“最后3件库存”或“仅供应至本月底”)的影响。

//天猫双十一,非剁手党,不解释。

—— 人天生懒惰 ——

- 设计时尽量假定人们想用最小的工作量完成任务,因为这种可能性最大。

- 恰到好处的解决方案就能让人满足,不一定需要最优方案。

案例一:需求分析方法中强调的“最短路径”,如果可以只操作一步就能做的事情,不要变成两步。

案例二:想想这些外卖、电商、服务平台都是怎么来的。

—— 快捷方式易用时人们才会用 ——

//了解同类型产品快捷方式,尽量不要与之冲突。

—— 人们归因于你而不是客观情境 ——

//最近听到一句印象深刻的话:“我希望自己的人格分裂成三个人,一个是正方,一个是反方,一个是观众,这样当正方和反方发生争执的时候,观众会站出来说出最中立的话。这就是所谓的理性。”

—— 习惯需要长时间逐步养成 ——

- 人们养成习惯需要的平均时间是66天,但不能以偏概全。

- 给用户一些简单的小任务去完成,而不是马上让他们完成一个复杂的任务。

- 给用户一个每天回来完成任务的理由。

- 要有耐心,养成习惯需要一段时间。

//你有没有每天坚持完成的任务(聊天、刷微博、刷新闻不算),虽然我没有,但身边存在一些朋友几乎每天都会分享【薄荷阅读】的成果。

—— 竞争者较少时人们更有竞争的动力 ——

- 竞争会给人动力,但不要滥用。

- 出现10个以上竞争者会挫伤大家竞争的意愿。

//微信游戏,排行榜只会显示自己的好友。

—— 自助让人更有动力 ——

- 人们喜欢靠自己做事,并充满动力。

- 如果你想增加自助服务,要保证你的界面提示能够强调可控性和自助性。

案例一:我可以在任何一个内容运营的网站发布自己的作品。

案例二:推荐一个团队协作工平台。