展馆建设是内容与形式高度融合的系统工程,中岙文化产业集团深耕行业多年,以丰富的项目经验为支撑,总结出打造优质展馆需重点把控的六大关键维度,将设计美学、技术创新与落地执行深度整合,形成兼具专业性与创新性的全流程解决方案。

一、空间设计:以美学构建认知框架,中岙的场景叙事哲学

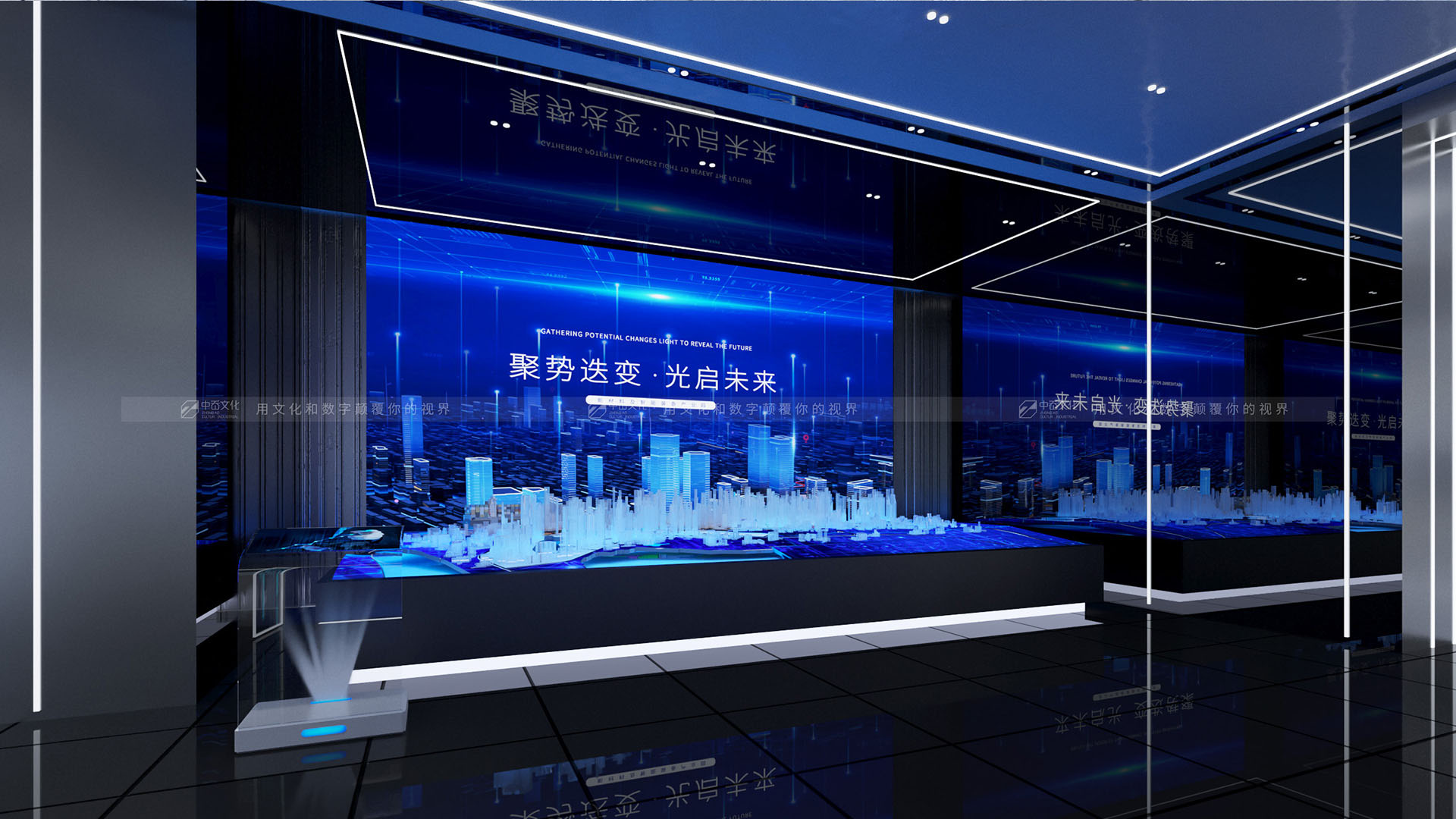

空间设计需在满足功能需求基础上,通过造型与布局传递视觉张力。中岙文化产业集团秉持 “空间即叙事载体” 的设计理念,在科技企业展馆中,采用冷灰色金属材质与流线型结构,搭配动态光影装置,营造未来感场景;在文化类展馆则运用原木肌理与传统纹样,以暖光渲染人文氛围。

风格统一性:各展区通过线条、材质等元素实现整体呼应,如在智慧城市展馆中,弧形展墙的设计语言贯穿始终,既凸显科技感又保持空间流畅性;

动线逻辑性:规划 “序厅 - 核心展区 - 互动区 - 尾厅” 的递进式路线,例如在工业展馆中,通过环形动线引导观众依次参观技术原理、生产流程、成果展示,避免路径交叉;

细节感染力:注重展墙弧度、展台高度等细节,如在儿童科普展馆中,将互动装置高度设定为 1.1 米,契合儿童身高,增强参与舒适度。

二、灯光色彩:用光影塑造情绪氛围,中岙的全感官调控方案

中岙文化产业集团将灯光与色彩视为调控观众心理的核心工具,形成 “基础照明 + 重点照明 + 氛围照明” 的分层策略:

灯光应用:在珠宝展馆中,以 3000K 暖光重点照射展品,光比控制在 2:1,凸显切割面光泽;在自然科普展馆,通过冷光模拟冰川环境,配合顶部投影营造极光效果;

色彩策略:为科技企业定制蓝白主色调(蓝色占 60%、白色占 30%、品牌色点缀 10%),在互动区以橙色软装激发活力,辅助色控制在 2 种以内,避免视觉干扰。

中岙案例:某历史博物馆项目中,通过智能调光系统实现 “白天模式”(自然光为主,凸显文物质感)与 “夜间模式”(暖光 + 投影,还原历史场景)的一键切换,观众停留时长提升 40%。

三、展品陈列:让内容成为空间主角,中岙的金字塔展示体系

中岙以 “核心展品聚焦 + 场景化叙事” 构建陈列逻辑,在汽车展馆中,将新款车型置于旋转展台(高度 1.3 米,视觉中心位置),周围以矩阵式屏幕展示技术参数,次要车型以场景化方式呈现(如模拟城市道路驾驶环境)。

展具创新:为精密设备定制防眩光玻璃展柜,内衬采用防静电绒布;在文化展馆中,使用可调节角度的悬臂式展架,适配不同尺寸文物;

互动设计:在工业展馆设置 “展品拆解区”,观众通过触屏操作虚拟模型,逐层了解设备内部结构,信息吸收率提升 55%。

四、多媒体展项:以技术赋能内容表达,中岙的精准适配法则

数据可视化:在城市规划馆采用数字孪生沙盘,实时同步交通流量数据,观众触控即可调取区域规划;

历史叙事:在博物馆运用 VR 全景复原技术,观众佩戴设备可 “走进” 古代市井街区,触发 NPC 互动;

产品体验:在消费电子展馆设置 AR 试玩区,观众手势操控即可体验新品功能。

体验优化:单个展项时长控制在 2-4 分钟,交互逻辑简化为 “单手势触发”(如挥手切换画面),在某科技展馆中,互动装置的用户操作成功率达 98%。

五、软装布置:用细节提升人文温度,中岙的人性化设计语言

中岙通过软装实现空间 “科技感” 与 “亲和力” 的平衡:

材质调和:在 AI 技术展馆中,以金属与玻璃为主基调,搭配布艺沙发与绿植墙,缓解冷硬感;

标识系统:导视牌采用荧光材质,高度 1.7 米,夜间自动发光;字体选用无衬线字体,远距离识别度提升 30%;

情感联结:在企业展馆尾厅设置 “品牌记忆墙”,观众可通过触屏上传合影,生成专属参观报告,分享率达 65%。

六、落地施工:以专业保障设计还原,中岙的全流程管控体系

中岙建立 “设计 - 施工 - 运维” 一体化管理模式,确保方案还原度:

团队标准:施工团队需具备展馆工程一级资质,关键工艺(如墙面基层处理、电路穿管)实行 “样板先行” 制度;

材料管控:选用 E0 级阻燃板材、防紫外线玻璃,金属构件表面处理采用 “三涂三烤” 工艺,色泽误差≤5%;

验收机制:设置隐蔽工程、设备调试、整体效果三阶段验收,在某智慧展馆项目中,通过 BIM 技术预演施工流程,工期缩短 15%,误差控制在 2mm 以内。

展馆设计的本质是 “内容的可视化翻译”,六大要素需以主题为内核形成协同效应。中岙以 “技术为骨、文化为魂、体验为尺”,从空间叙事到细节打磨,始终追求形式与内容的深度统一,不仅打造物理展示空间,更构建品牌与受众的情感共鸣场域,助力客户在数字化时代建立差异化的认知坐标。