站酷百大设计人物赵清:世界最美的书,何以最美?

北京/设计爱好者/174天前/4636浏览

版权

站酷百大设计人物赵清:世界最美的书,何以最美?

拿到将近四十次“最美的书”称号,“最美的书”背后的秘密是什么?站酷百大设计人物对话知名书籍设计师赵清,一起聊聊中国书籍设计的美学逻辑以及他创作的方法论。

赵清

国际平面设计联盟(AGI)会员

中国出版协会书籍设计艺术工作委员会副主任

深圳平面设计师协会(SGDA)会员

日本平面设计师协会(JAGDA)会员

南京平面设计师联盟创始人

2000年创办“瀚清堂设计有限公司”并任设计总监

江苏凤凰科学技术出版社编审

南京艺术学院设计学院硕士生导师

“面对眼前的设计项目,灵感也许忽然飘到眼前,伸手一把捉住,有了一个强有力的概念支撑;也可能迟迟不出现,始终找不到一个好的切入点,而往往后者才是设计的常态。”

“我们有精良甚至有些繁复的手工工艺,但这些在西方书籍设计体系中往往难以企及;而他们用简单平实的纸材工艺构建的编辑逻辑与多维叙述,恰是我们所欠缺的。我们既要保持自己的特色,也要吸收他人的长处。”

“AI只提供了普遍意义上的标准答案,解决的只是普世、常规的一般问题,它过滤了只会给出庸常解决方案的一类人,让能给出超常规答案的人得以保留。”

——赵清

设计行业中总有一些人,他们怀揣着对美的极致追求,用岁月和心血书写着传奇。赵清,便是其中之一。从 2008 年首获中国 “最美的书”,他便坚定了冲击莱比锡 “世界最美的书” 的信念,在这条漫漫长路上,他披荆斩棘,一路前行,付出了17年的光阴与心血。

这17年,他不仅投入大量精力、财力收藏、展出、推广莱比锡获奖作品,更是在设计领域不断深耕细作,将东方艺术推向世界舞台。

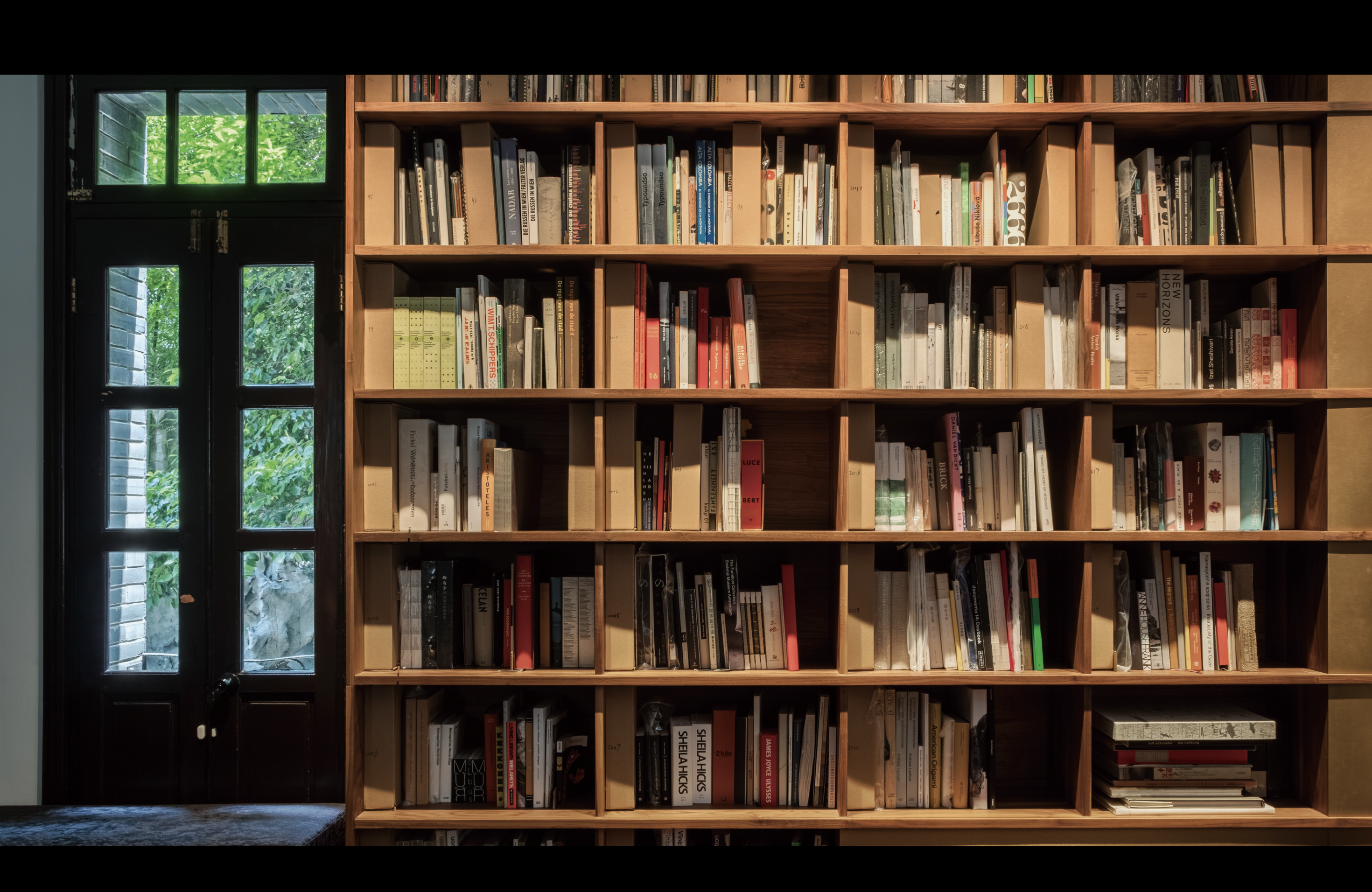

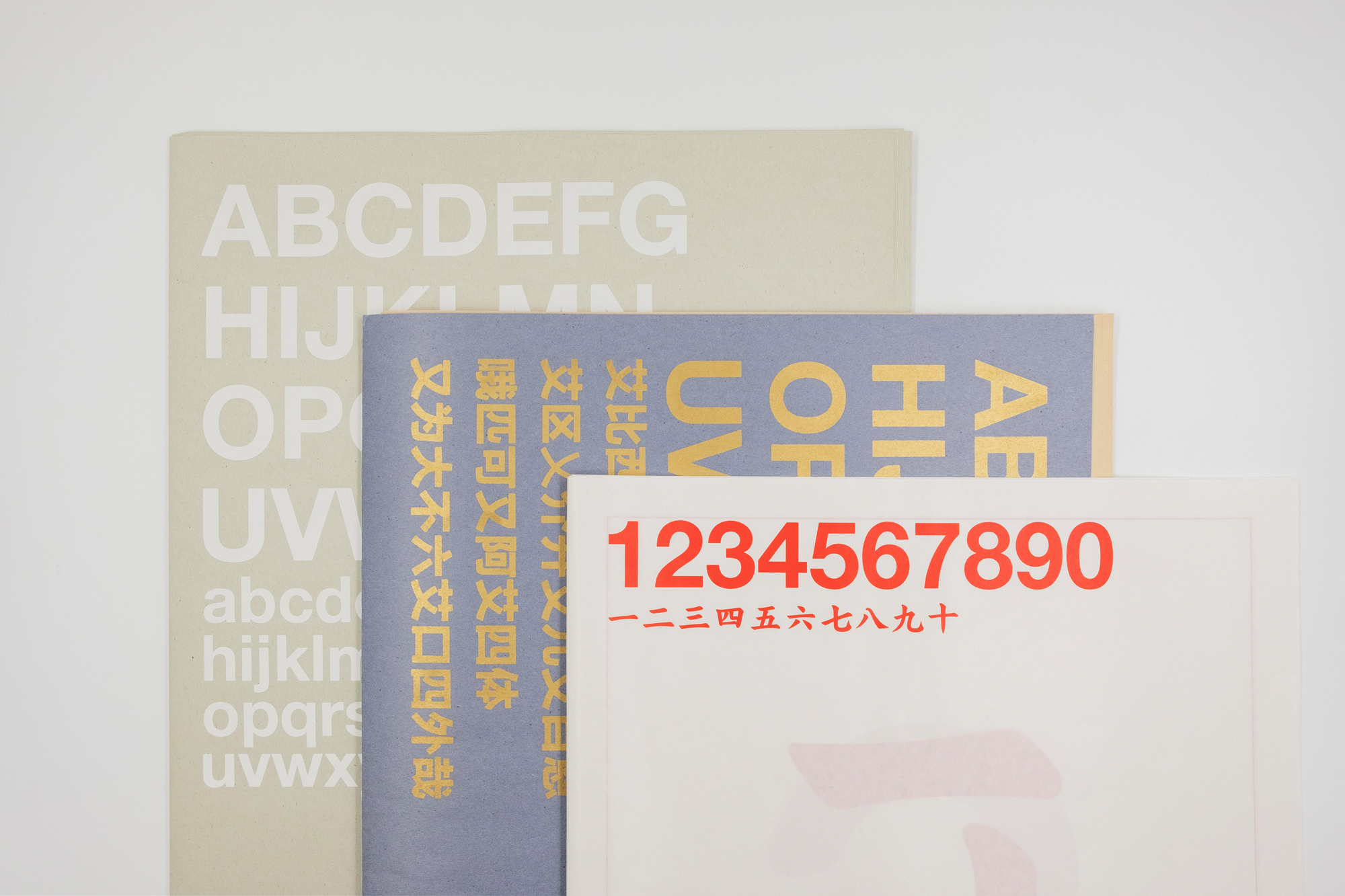

他收藏了400多本“世界最美的书”,把自己的工作室变成了“最美的书博物馆”,也著成2本字典级的“关于书的书”,《翻阅莱比锡:1991-2003》《莱比锡的选择:世界最美的书2004-2023》,将“世界最美的书”的前世今生分享给更多人。

如今,第 41 本参赛书籍《何物》的获奖,标志着他实现了从中国 “最美的书” 到 “世界最美的书” 的跨越,这既是对过往职业生涯的圆满,更是全新征程的起点。

《何物》的成功并非偶然,它背后凝聚着赵清多年的设计沉淀与对艺术的深刻理解,也折射出当代中国书籍设计独特的价值体系与发展方向。本期站酷专访对话知名书籍设计师赵清,一起聊聊中国书籍设计的美学逻辑以及他创作的方法论。

十七年,成就“世界最美的书”

从2008年拿下中国“最美的书”起,赵清便开始冲击莱比锡“世界最美的书”,17年,41本书,一路披荆斩棘,他实现了中国“最美的书”到“世界最美的书”的跨越。他说,这算是补齐了职业生涯的一块空缺,也是新的起点的开始。

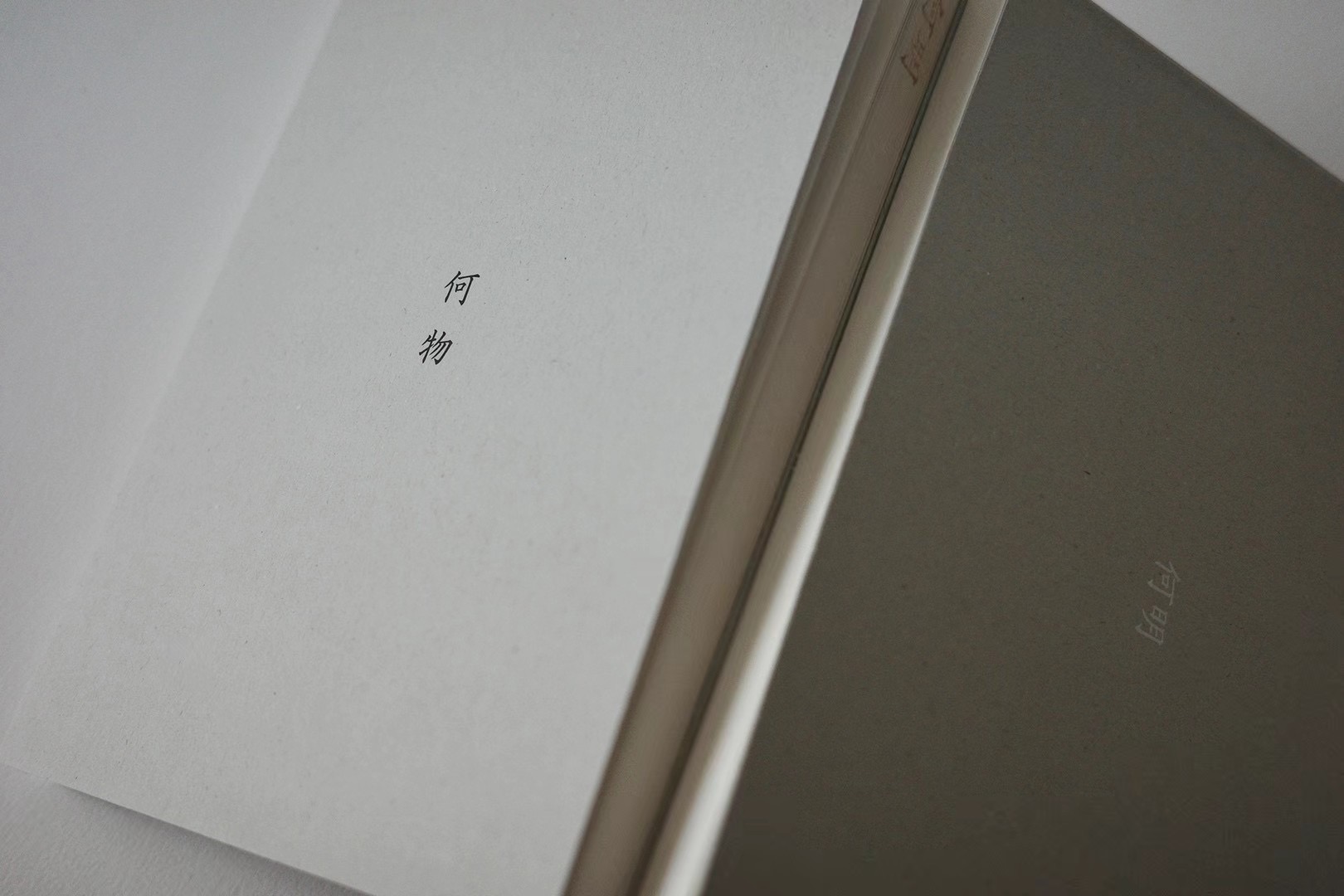

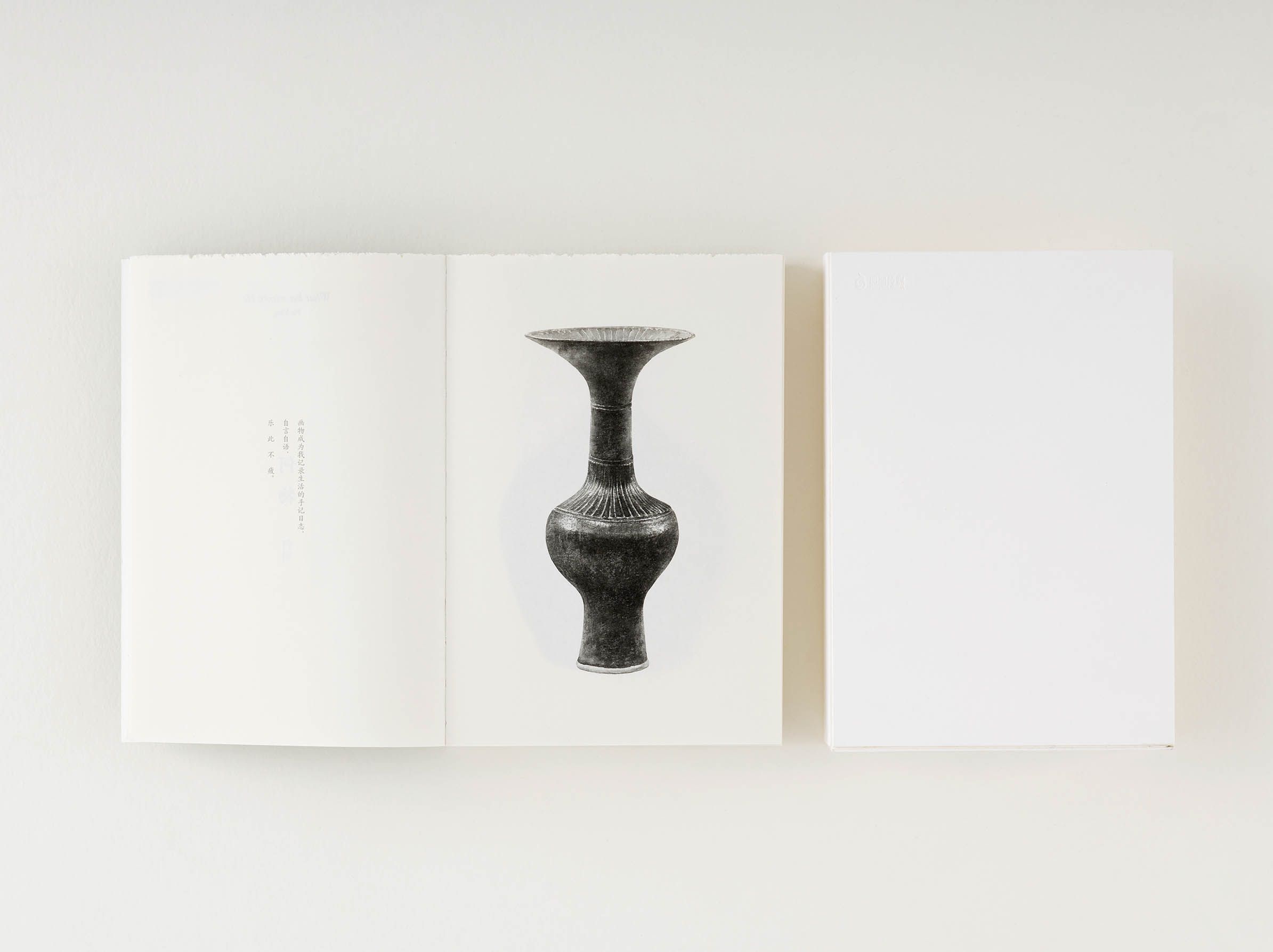

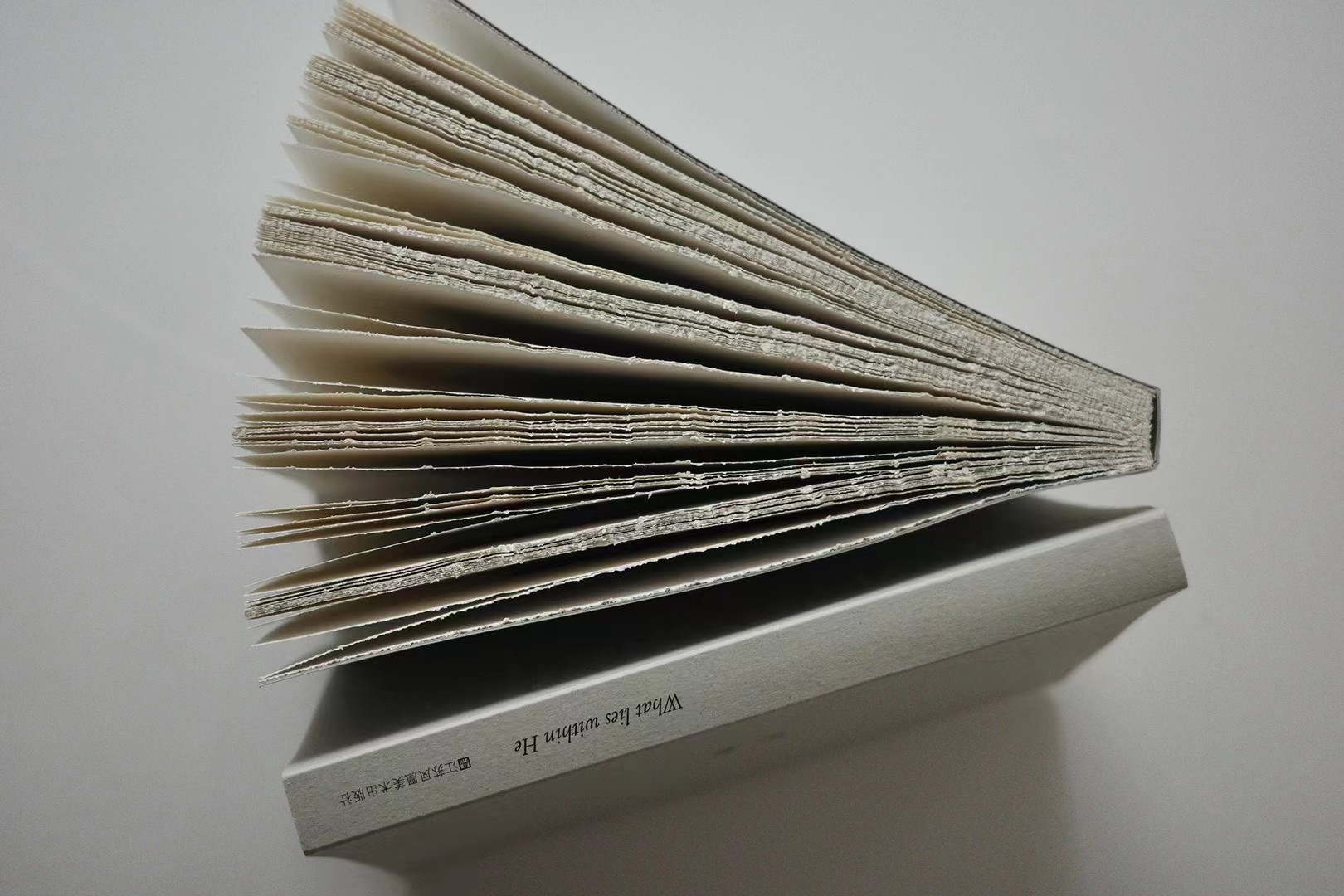

这次获奖的《何物》,是赵清好友何明的首本书籍,收录其240幅精细器物绘画。莱比锡“世界最美的书”评委评论这本书,低调优雅的设计语言与内容深度共振。而这背后是他多年来设计经验的沉淀。

站酷:上个月底您去参加2025莱比锡“世界最美的书”仪式,分享下获奖的感受与心得?这个奖项对您的职业生涯而言意味着什么?

赵清:

十七年前,我的书第一次被评为中国"最美的书",从那以后就开始参加莱比锡的评选。这十七年来,总共有40本中国"最美的书"去莱比锡竞争"世界最美的书"这个称号。

每年的二三月间,都会传来本年度的得奖作品消息,结果无一不失望而归。正所谓屡战屡败,这些年我们投入了大量的精力、财力,收藏了1991年以来的近四百本莱比锡获奖作品,在公司内建立了公共阅读空间。我们还携这些获奖作品在各地展出,编辑出版设计了作品合集,向公众推广莱比锡“世界最美的书”。

经过了漫长的等待,念念不忘必有回响,第41本题材、概念、运气终于齐聚。

虽然在这之前,我也曾获得过众多国际奖项,不过,这个奖项算是补齐了职业生涯的一块空缺,也是新的起点的开始。

站酷:您此次获奖的《何物》是设计师何明的第一本书,收录了他精细的器物绘画。书名《何物》也是您起的,您是什么契机下接触这本书?您对这本书有什么样的理解?

赵清:

《何物》做书故事的缘起,要追溯到好友何明在朋友圈里发的一组创作,他用毛笔水墨画的一些几乎可乱真的器物小画。难以想象水墨还可以这样呈现,朋友圈的朋友们都一致叫好。

我觉得可以做一本书出来与爱美书之人分享,就帮忙联系了凤凰美术出版社,书名也考虑到与何明名字的契合关系,给出了“何物”二字,何所墨绘的器物。通过墨绘向内寻求的生活状态。书名的英译是“What Lies Within He”,指“内在的东西”、“其中蕴含的东西”或“内在的真相”。它暗示着去探索事物内部隐藏的、不为人知的或深层的意义、本质或真相。看似在一件件描摹具体的器物表面,渐渐的越聚越多,已脱离开去,如同一个灵魂在慢慢升腾起来,散发着坚持与永恒的力量。

同为设计师的何老师也很理解设计师的创作状态。因此面对这样纯粹的艺术素材,我们达成共识:平铺直叙才是真,简单极至,质朴文雅的阅读体验,做到平实、淡然、质朴即可。我们在设计过程几乎没做太多交流,双方非常放心的状态,一气呵成。

站酷:作为书籍设计师,您是如何通过设计将作者的思想传达给大众?设计时的灵感是来源哪里?

赵清:

应该来说设计师是隐在作者背后的,他所调动的一切技术手段和方法呈现出的内容,都是为达到舒适流畅的阅读服务的,这是一个基本点。

当然,如何在此基础上使阅读更加有趣味,书籍的物化更恰当,则会让设计与设计师呈现出高下之分的地方。这不单是技术层面上的编排问题,更进一步来讲,是以编辑设计的点来切入。

一本出版物的完成历经从作者到编者再到设计者的三个阶段。所谓编排设计,是动用设计师所掌握的技术层面上的排版、纸材、制作等各种手段与技能来完成一本书的设计;而编辑设计,则是把最后设计阶段的天平往中间的编辑阶段拉一些,设计师会面对同样的图片文本素材,以编辑的眼光参与其中,进行逻辑疏理、板块分割与叙述方式选择。如何让图片、文本的编排闪跃光芒,同样表达一个主题采用与他人不同的设计方式,即和作者、编者共同说好一个故事,可以是从1-10的线性思维,也可以从中间向前后发展的多维逻辑思维,从而达到作品与其它的相异与排它,合乎情理又异乎寻常。

面对眼前的设计项目,灵感也许忽然飘到眼前,伸手一把捉住,有了一个强有力的概念支撑;也可能迟迟不出现,始终找不到一个好的切入点,而往往后者才是设计的常态。这个时候理性的逻辑分析就要登场了,通过列表条目式的一层层推导,慢慢找到设计的爆破点,瞬间的直觉感受固然可贵,但可遇而不可求,只有经常的“胡思乱想”和多种知识养分的滋养来训练拓宽我们的思维通道,不断的注入鲜氧,让灵感来的多一些快一些。

站酷:《何物》从接触到最终成书,这个项目经历了怎样的设计演化过程,大概花了多长时间完成的整个项目?

赵清:

从想到题材到策划出书,经历了一段出版社出还是不出的挣扎,接着根据设计想法必不可少的一遍遍在厂里完成真实白样制作,这对于我们来说是必不可少的重要一环,通过这个测试过程不断修正设计,直至达到较完整贴切的效果。真正从设计到制作完成的过程是高效的,可谓一气呵成。

站酷:您认为这本书哪些设计维度打动了评委?是东方美学的当代诠释,还是书籍本体语言的创新?

赵清:

确实面对着来自全球各国选出的最美的书,本本都具有很高的设计水准,一个打动人的题材此时就会起到关键作用。《何物》这本书,粗看是写实照片到传统铅笔描摩,细看竟是用东方传统的水墨与毛笔完成,应该给评委们带来了一些惊叹。

在这样的前提之下,用恰如其分的设计语言和方式把内容表达出来,同时使作品整体呈现出素朴、雅致、空灵的气质,在设计概念上,特别是细节处理上融入一些巧思与想法。此外,恰逢又遇上了喜欢此类作品的评委,几个方面的合力之下,使之脱颖而出。

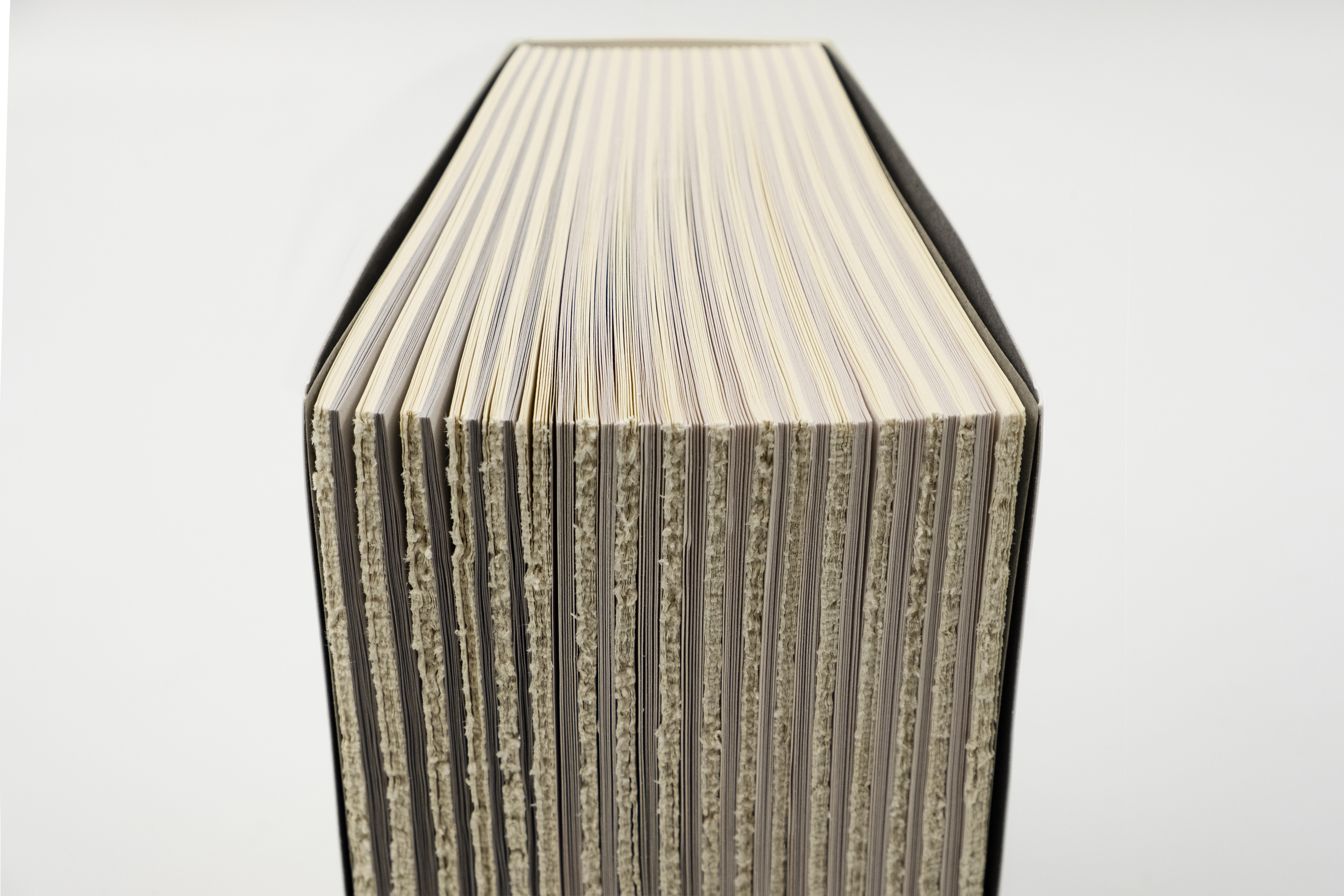

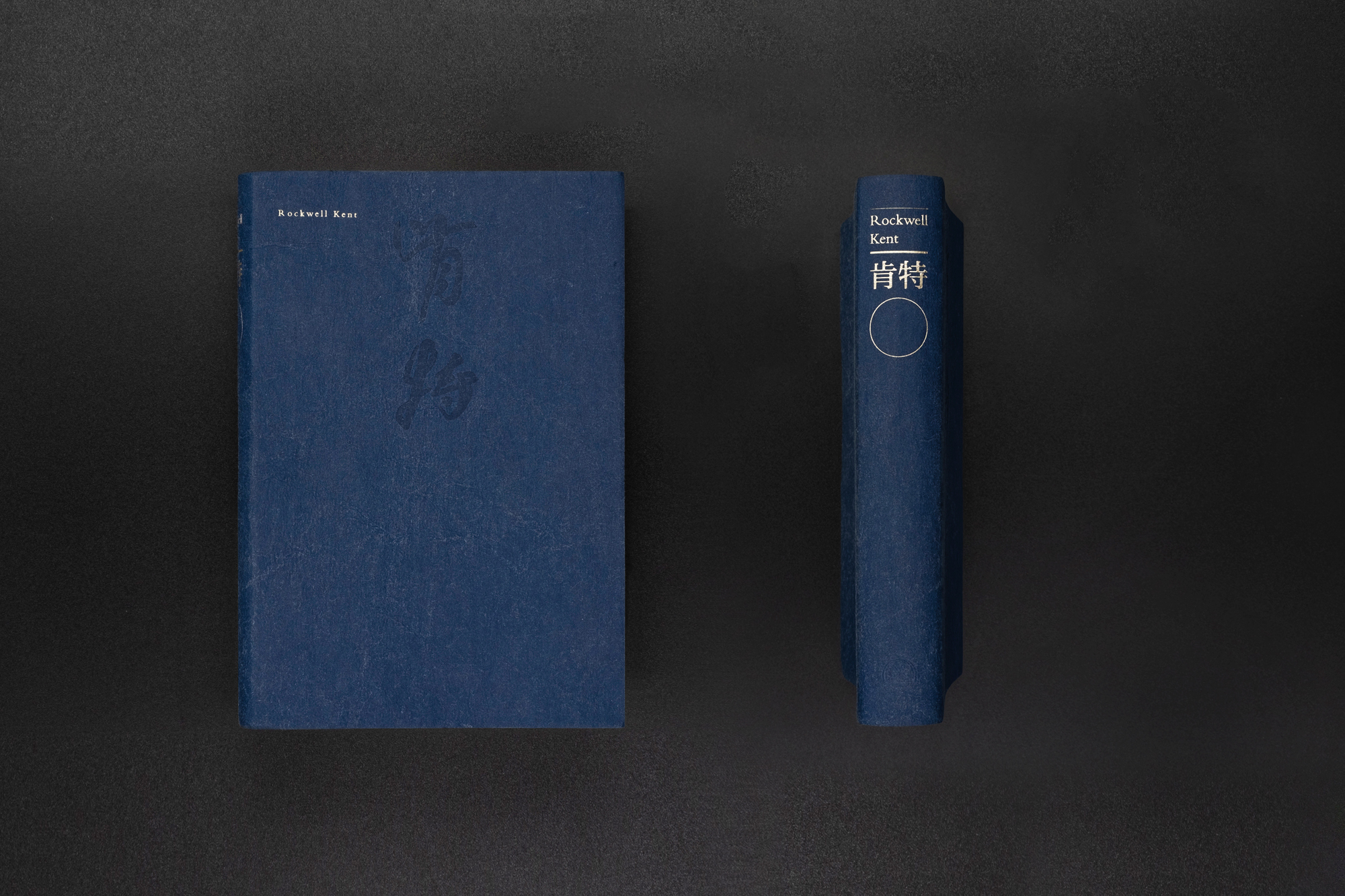

评委给出的评语也娓娓道来,令人难忘:“这本书的设计低调而优雅,版式和色彩都与它呈现的水墨画一样简约而安静。灰色、黑色和白色的搭配在这里完美呈现。文本和图像的黑色与封面的微妙灰色相得益彰。内页和封面都拥有美妙触感,使这本做工精良的书握在手中非常舒适。

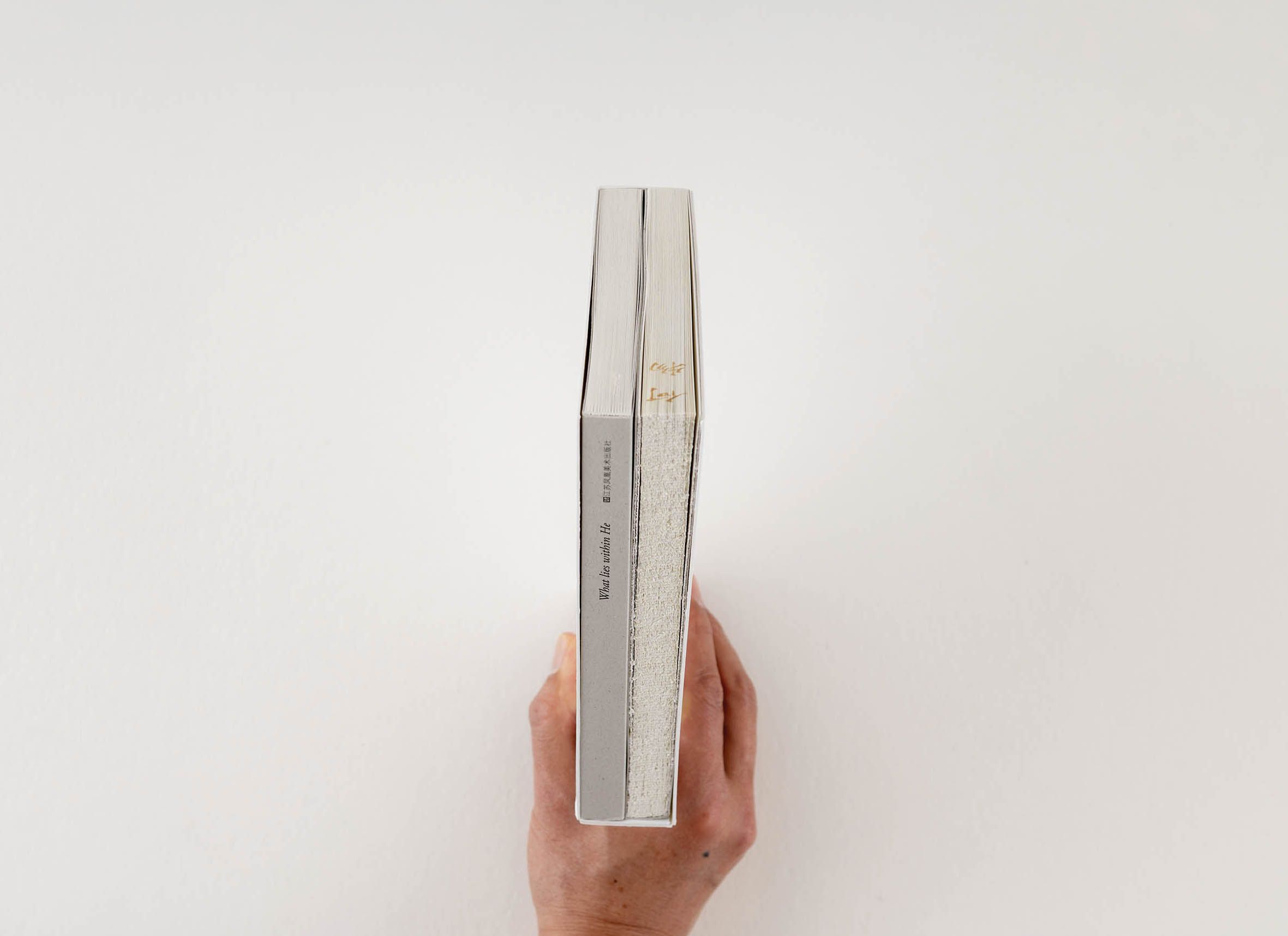

《何物》由不同翻阅方向的两部分组成——一水平,一垂直。独特的装订方式将图像组合在一起,形成连贯的系列。两种不同翻阅方向之间的流动是有机的、实用的,非常吸引人而且有趣。两个部分在视觉和触觉上是由粗糙的边缘区分开的——根据不同的阅读方向,每个部分都拥有一道斑驳处理的书口。

正文中,图像占据了中心位置,文字退而成为背景。如黑白静物摄影般的水墨画,按由浅到深的顺序排列。图像的再现赋予了它们照片般的质感。”

“美书”的定义就是尊重书的本性

对美的定义千人有千面,在赵清看来,一本“美书”的定义就是尊重书的本性,雅致而朴实、内敛而含蓄,温润而不生涩。而这,包含着四个层面的标准:形意统一、独特表达、文化传承、印制相宜。

站酷:在您看来,当代中国书籍设计正在形成哪些独特的价值体系?与国际顶尖水平相比,我们最需要补足的"设计思维"是什么?

赵清:

可以观察到无论是国际设计师联盟AGI的申报(我推荐了三组书籍设计师均获成功),还是在国际最高的平面设计竞赛舞台上,来自中国的书籍设计均取得了抢眼的成绩,这些具有强烈东方语境的书籍设计极好地糅合了传统和当代。

一方面,对中国传统中被忽视和即将消亡的材料工艺重新关注,将这些引入到编排方式、装订工艺、纸张组合等中去;另一方面,对当代的编排准则、印刷工艺、材料生产等也注入专业体验。这些书籍设计是体现中文信息之美的强有力的佐证。

这些书籍作品坚持了一种东方的选择。将传统的文化内容转化为当代视觉构建的逻辑,使传统的美学层次产生了再突破,赋予了传统古典极具新生力量的体验。这些作品努力探讨传统与现代,东方与西方的问题,引领人们亲身去体验纸张的人文魅力。

当然任何事物都有双面性。我们有精良甚至有些繁复的手工工艺,但这些在西方书籍设计体系中往往难以企及;而他们用简单平实的纸材工艺构建的编辑逻辑与多维叙述,恰是我们所欠缺的。我们既要保持自己的特色,也要吸收他人的长处。

站酷:最美的书的标准是什么?我们该从哪些角度,以哪些标准,来判断一本书的设计是不是优秀?怎么理解爆款或畅销书,可能并不“美”?

赵清:

最美的书有四个层面的标准。一是形意统一,即面对内容给出最合适的表达方式与手法;二是独特表达,突破常规思维定式,在准确传达内容的基础上,提供更加有创造性的方案;三是文化传承,让书籍呈现出文雅的气质和朴实的感觉,区别于一般意义上的商品包装。我们难以想象把书做成类似奢侈品包装的样子或者做成工艺文创品的品质。四是印制相宜,书是需要物化完成的,所动用材料、制作工艺需要恰当,而非工艺、纸材的无效叠加。

而一本“美书”的定义就是尊重书的本性,雅致而朴实、内敛而含蓄,温润而不生涩。

爆款书与畅销书的定位点与“最美的书”的内敛含蓄是相悖的,如同快销品一样,爆款、畅销书更要注重张扬的广告效应,快速售出,当然,如果一本书既是“最美的书”,也是一本畅销书,那更是不错的选择。

站酷:您亲自操刀的书籍设计项目,会更倾向于哪些类型的书籍?

赵清:

没有倾向,可以应对各种类别,貌似好发挥和不太好发挥的,面对传统意义上较能出彩的文化艺术类项目,还是设计跨度难于施展的大众科普类书、其它类,都是一视同仁。不过我有一个弹跳力观点,看起来难以出彩的题材,对它重点挖掘使其超越常规,实现所谓的触底反弹,跨度弹跳力更高。

站酷:您带领团队已经获得了很多奖项,现在也拿到了莱比锡“最美的书“的奖项,下一步有什么新挑战?

赵清:

所有的设计竞赛都是无法用数据化来精确比对的,不同的评审团形成了不同的场域,即不同的评审就会得出不同的评审结果。

所以比赛是一场实力与运气的合力游戏,一方面,我会继续参与,不断用新作品登上国际设计的竞赛平台来检验,给平常往复的设计生涯中继续增添闪光点,另一方面,我深知因多方因素的影响,得奖作品未必就代表是最好的作品。因此无论得奖与否,踏踏实实做出真正有影响力的好作品才是关键。

AI代替不了人独特的创意构想

书籍是人类文化的精华,它在数字时代坚守传统,独具魅力。未来,书籍的发展可能呈现两极化趋势。随着AI等技术的迅猛发展,阅读方式和设计语言也都在改变,这也引发了行业的焦虑。但赵清认为,技术进步是对从业者提出了更高要求,从业者要不断发挥人类的感受力,提升自我,这样才能在不断变化的环境中立于不败之地。

站酷: AI技术突飞猛进,您怎么看待现在AI对设计的影响?

赵清:

这是个近期最热的话题,全球范围内引起了多少人的焦虑与担忧,怕被AI取代,回望历史,如同当年电脑设计系统来到世间,终结了百年手工制版、制作,多少人担忧电脑会代替人工,而事实证明,电脑软件的开发应用提高了人的工作效率,但代替不了人独特的创意构想。

历史会不断自我修正,向前发展,而AI的出现更进一步昭示着人类文明的不断进步,但AI只提供了普遍意义上的标准答案,解决的只是普世、常规的一般问题,它过滤了只会给出庸常解决方案的一类人,让能给出超常规答案的人得以保留。这就给从业者提出了更高的要求,不断挖掘人脑特有的直觉与感受力,不断更新、提升自己,才能立于不败之地。

站酷:每次技术革命都催生新的设计语言,您认为书籍设计会朝着哪些方向发展?

赵清:

总体来说,书籍还是一个偏传统的类别,百年来并未产生出什么革命性的变革,它的魅力也正来自于对变革的抗拒,现在所说的创新在何时何地也许早已存在,我们只是在缝隙中寻求出属于自己的空间,有那么一点点破局已是弥足珍贵了,当然全新的电子阅读就是另一个层面所探讨的问题了。

在书籍的发展上,一方面独特的艺术定制珍藏纪念版会越来越多,形成一定的巿场;另一方面用低成本所精心打造的普及本,让读者低价也感受到温暖的纸本阅读,而介于两者之间的纸质阅读物,则会面临着极大的挑战。

站酷:除了图书,您也有着大量的海报设计作品,这两种载体在信息层级构建和情感传递方面存在着怎样深层的共通设计哲学?

赵清:

相对于书籍设计,海报设计有几点特质:直接的信息沟通传达、审美的更多元呈现、图形文字的实验探索,有时形式也是内容的一部分,对图形的实验性探索会成为海报设计重要的指标。海报设计是平面设计的前沿阵地,它的探索成果会慢慢浸透到平面设计的各个领域。

海报的信息层级构建相对更平面化,而书籍的构建则更加立体丰富。书籍表达信息的构建是立体多维的,如同一个信息空间体,综合了多种材料工艺,而海报新的编排方式、字体设计、图片处理等也会影响书籍设计。海报除了传统纸质呈现以外,更有大量新的媒体发布方式。当然在设计书籍时,并不是简单的一张张海报的叠加,而是多页面起起伏伏,各司其职地完成一个主题的打造。

站酷:如今纸质书受众势微,尤其对于青年人来说,您认为书籍设计的“美”还有什么样的现实意义?

赵清:

针对年轻的书籍设计爱好者来说,通过一本书籍的设计,涉及了逻辑整理、字体设计、网格编排、纸张特性、装订方式、印制工艺、空间结构等平面设计诸多问题的研究。虽然多数视传毕业生毕业后很难都从事书籍设计师的工作,但通过学校一本书的设计作业,应该学到的是一种设计工作方式,会一辈子受用。如果有幸成为一名专业书籍设计师,则要问一问自己内心到底是否真的喜欢做书,喜欢纸色的墨香、光芒闪耀的编排、装订成册的欣然、匠人工艺的呈现、书籍纸本的温情,真的喜欢才能坚持下去。

《站酷百大设计人物》编辑:孙裕

封面设计:海边的卡夫卡

54

Report

声明

16

Share

相关推荐

in to comment

Add emoji

喜欢TA的作品吗?喜欢就快来夸夸TA吧!

You may like

相关收藏夹

Log in

54Log in and synchronize recommended records

16Log in and add to My Favorites

评论Log in and comment your thoughts

分享Share