一个困惑设计师的思考

随着我不断的成长和学习,有一种感受,就是我知道的越多,就越不懂设计。

作为一名老设计师,随着我不断的成长和学习,有一种感受,就是我知道的越多,就越不懂设计。我认为这是好事,这意味着我站在更远的视角观察。这里我想多说一下,我对设计的体会。

前言——苏格拉底曾经说过这样一句话:

如果说不清楚“公正”的含义,那就无法做出“公正”的判罚。如果不知道“设计”是什么, 也没办法做“设计”

故事从我上一家公司说起,我担任了数个部门的设计岗位,工作内容有品牌策划/产品研发运营/线上交易平台/线下活动/大客户服务/新品类开发,对,就像消防员一样,哪里有火就去哪解决问题。但 “ 灭火 ” 本质上是一个由负转正的逻辑,某种意义上是消极的。这样企业其实缺乏了向上生长的生命力。我的工作重心也随着企业的喜好改变做着改变。原本有目标计划,公司也可以随时修改目标,不按计划实行。行事目的往往不是为了做出好的产品,而是给上方面一些交代。

这样的做事方式让我常感到痛苦,有时明知道不会有结果,但还要去做。有时觉得手上工作没有意义。对个人而言,也感到正在丧失生命力。我感到非常恐惧。到底怎样的“工作”才有生命力。我想起了苏格拉底的那句话,于是我想把工作内容 “设计”的含义说清楚。

我想许多职场人面临和我一样的问题 从职场来看,也许现在可以做好螺丝钉,但以后呢 这个岗位会消失吗?这样工作本质是做什么 它的标准是什么?AI可以比我们做得更好吗 从个人来看,如何用工作让自己的人生有价值一些

设计是什么——Ai绘画,还有ChatGPT最近很火 有人说设计师会被时代淘汰,你认同吗? 如果清楚“设计”是什么,就知道答案。

·设计是能量的一种传播方式

假如社会也是一种生命,它的生死也决定于它摄取的营养,如果说我们的社会死气沉沉,那是缺了什么?

我们生活中接触的无非就是人,物质,信息。那更多的人,阳光,金钱,信息能拯救社会吗?我觉得不是这些名词,而是它们背后的形容词,一种能量。 比如国歌能振奋人心,文学能令人深思,绘画能启发思想。“设计”,就是通过视觉在传递能量。 而且生活中也常见的把名词变为形容词,比如“他很靓仔”“我很emo”,“她很如花”,“这个风格很苹果”。物质名词也可以产生新的能量,他们的含义甚至超过了形容词。这给我们提供了一种思路。企业要有能量,设计师也需要找到属于自己的能量。比如一个很阳光的同事,大家都愿意和他一起工作。或者说一个人很忧郁,大家觉得他很高冷,大家不愿意和他一起工作。无论正负、好坏,有无能量才是最为重要的。 同时我们要避免不具备能量的作品,本质上是令人讨厌的信息垃圾。

·能量和社会的“关系”

医院里有无数种药。病急乱投医是治不好的。如果给马吃米饭也不会变得强壮,社会生长的道理也一样。只有看清所在的社会,以及往什么方向生长才能给与它对应的能量。 百度上 “社会”含义是人与环境的关系总和。其中就包含“人和产品环境之间”,“人和人环境之间”。想要知道它在往哪个方向发展,那需要从它的历史里面去探寻趋势。

第一节:人与产品环境的关系

1760年人类进入工业革命后,产品不再稀缺, 商人开始发愁卖不出去了。有人提出了市场营销的概念。

第1阶段:以产品为中心——尽可能的降低生产成本,用便宜/利润最大的价格出售给消费者。本质上是用数量和价格瓜分不饱和的市场。

第2阶段:以心智为中心——在1969年,市场营销提出了全新的概念——定位。这就是我们目前还在广泛使用的理论。 以前用货品占领货架,就能获得销量。现在用什么才能占领大脑呢?于是催生出“品牌”的概念。

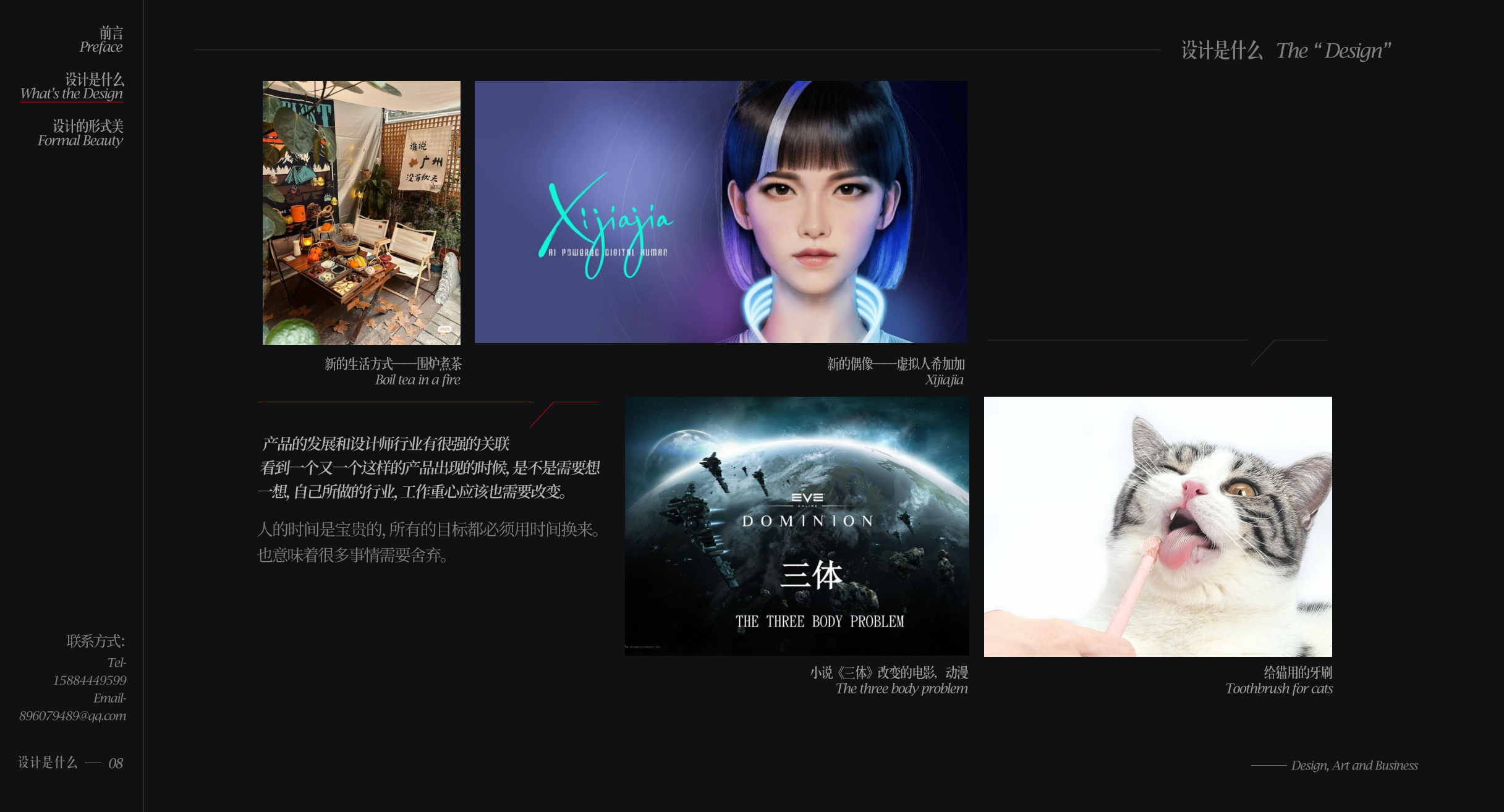

第3阶段:以心理为中心——服务做为产品本身

我们用“定位”工作已经50多年,市场里的产品是不是已经饱和了 还有什么东西是没有想到的产品?现在甚至已经有给猫的牙刷了,只有想不到的,没有买不到的。看到这里是不是认为产品开发人员会大量失业?公司也不会再有新鲜血液了。现实并不是这样,因为世界一直在改变,人和人,人和物的关系也一直都在变。互联网的出现,更是加快了变化的速度。企业如果能发现趋势,预知改变就能有好的产品。 如果在“物理”层面寻找 “定位”已经非常难了。但在“精神”层面,还有很多市场待开发,因为人的精神世界发展改变最为明显。如此衍生出的“物理”产品也会有更大的能量。 现在的抖音,直播,探店打卡,旅行,元宇宙,电影,小说,围炉煮茶等等。生产的产品是满足于用户精神上的服务,些产品的火热可以给我们的工作提供大致的前进方向。产品的发展和设计师行业有很强的关联 看到一个又一个这样的产品出现的时候,是不是需要想 一想,自己所做的行业,工作重心应该也需要改变。

第二节:人和人之间的环境

这个话题有点过于复杂,我尽量不废话,少科普, 多说一些主观想法。 通过线上方式与他人互动的频率增加,将会导致 人际关系更加复杂。越来越多的人开始重视个人 空间和独立性,这导致人们对社交关系的要求变 得更加苛刻。人的环境比较难预测,我们只知道虚拟关系发挥 更重要的角色,同时对于面对面的真实情感更加 看重。人际关系将在线上线下中取得平衡。

·社交方式改变,每个人都会成为【 内容经营者 】,每个人都必须适应新的社交方式。

我曾经 想把小红书,抖音,直播都 做一下。但因为不知道发什么内容,而且对于账号的经营实在太费精力和时间就一直没有做。 就如我现在这份简历,想要把自己说清楚,竟然需要写这么多的内容。我意识到,这种侧面的展示方式将会取代直接对话,成为主流沟通方式。而我们每个人,每个企业都必须适应。 在输出任何内容时都要考虑内容是否符合人设。之前我所说的能量在这时显得很重要,如果发的内容只是个人记录一下生活,或者企业发一些日常性的公众号文章,没有感染性的话那就是信息垃圾。 这也促使了每个人/企业的成长,我们必须是有内容的人。所以会发现现在的年轻人越来越有主见有想法。这是环境使然。如果你还不行动去发内容,下一个时代年轻人就会赶超你。

·人文环境的危机,世界文化的统一

我们从更宏观的角度来看。互联网的发展下各个地区、国家、文化之间的加速融合,是总体的趋势无法避免,而其中的矛盾也是非常尖锐。 想象一个中国人,日本人,美国人,阿拉伯人,德国人要生活在一个房间里的场面。 世界最终要么会统一“文化”,要么就会继续争斗。而如果失去过多,会导致失去民族感。产品市场的争夺由“用户的心智”已经深入到“用户心智里的不同文化”。 心理学研究说明,人的根本行为动机是趋利避害。失去一样东西是最痛苦的,民族感也一样。而我们国家民族也正在面临考验,现在每个人都非常重视文化保护。不拘束于形式,之前的“李宁国潮”风,现在的“围炉煮茶”,都是一种为文化发声的表现。 也许几十年后,也许几百年后,人类会成为世界大民族。那时我们的中华文化还能保留多少,人类历史将主要以什么民族和国家为主。 需要一代又一代人的努力。战争已经打响了,我们就身处其中。企业和人民也承担着保护文化的使命。

·能量是思想意识的传播

在设计中,什么是能量? 思想是内核,形式是外在表现。

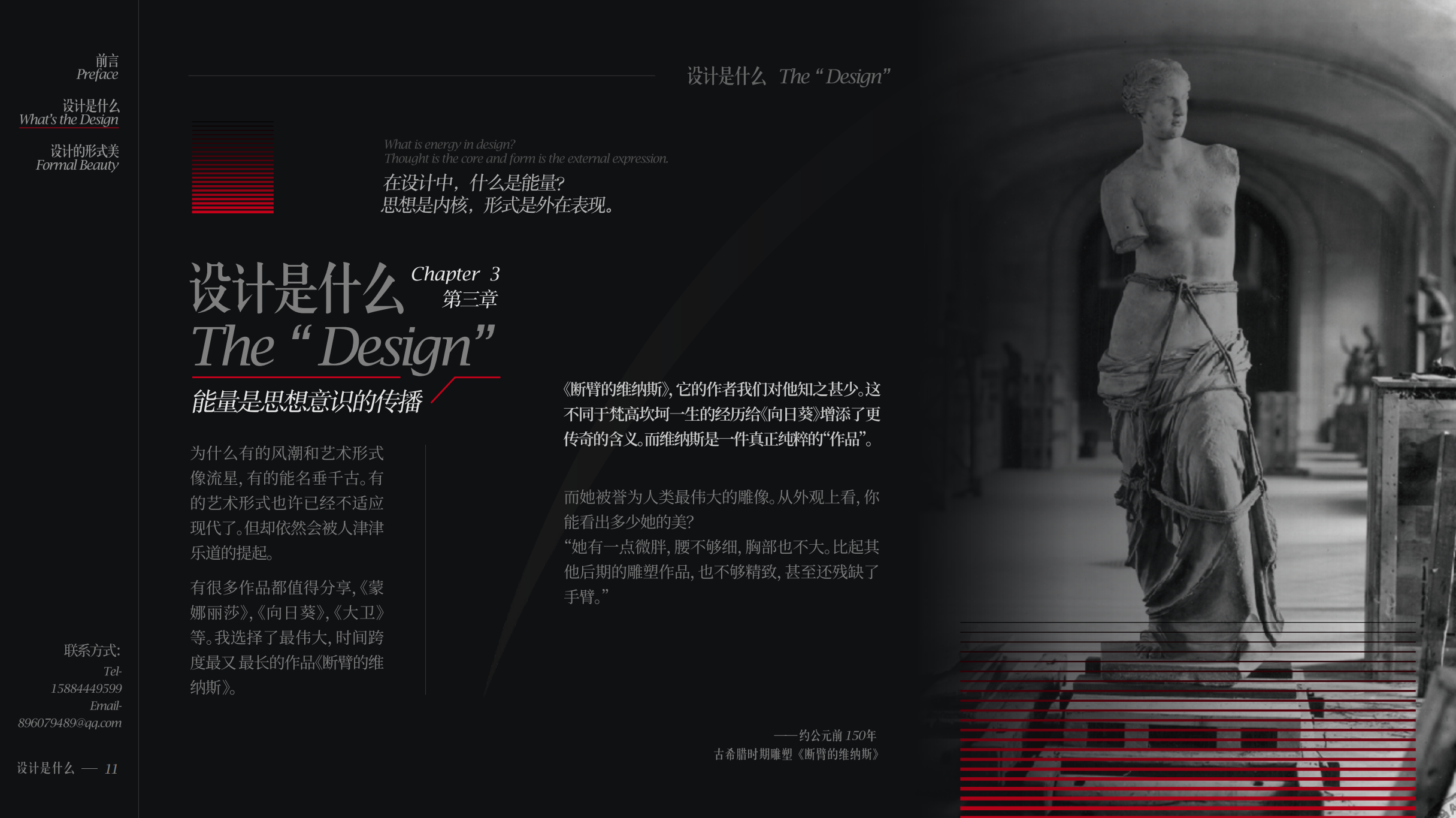

为什么有的风潮和艺术形式像流星,有的能名垂千古。有的艺术形式也许已经不适应现代了。但却依然会被人津津乐道的提起。 有很多作品都值得分享,《蒙娜丽莎》,《向日葵》,《大卫》等。我选择了最伟大,时间跨度最又 最长的作品《断臂的维纳斯 》。

《断臂的维纳斯》,它的作者我们对他知之甚少。这不同于梵高坎坷一生的经历给《向日葵》增添了更传奇的含义。而维纳斯是一件真正纯粹的“作品”。而她被誉为人类最伟大的雕像。从外观上看,你能看出多少她的美? “她有一点微胖,腰不够细,胸部也不大。比起其他后期的雕塑作品,也不够精致,甚至还残缺了手臂。”

我们来听听她的故事:

维纳斯是爱和美的神,她代表对“人”本身的歌颂,比起正义,智慧,这是一种人类最原始和最初的素质。

古希腊时期是人类第一次歌颂解放人性,和之前的古埃及时期的奴隶制社会不同,帝王压榨着一切人民。

之后近一千年,基督教被作为统治者的工具,用极其残忍的手段再次让人性遭到扼杀,上帝高于一切。 直到16世纪,《蒙娜丽莎的微笑》等作品代表的文艺复兴浪潮,才又让人性唤醒解放。

幸亏1820年《断臂的维纳斯》才被挖掘出土。否则会和其他雕塑作品一样,在反人权的社会里被摧毁。 这时再看《断臂的维纳斯》,是否能看到她背后曾自由美好的古希腊人,或者中世纪一千年的尸山血海。她还能幸运的存在于世上,就已经是人类宏观上的美了。她的技法当然是世界顶尖的。但技法已经不重要了。 这也给了我们一些启示,不要一味的追求技法,而应该把重心放在思想上。并且最好的思想不是高大上的,而是最原始的在每个人的心里。

·设计、思想、艺术、商业的关系

有人说:给社会输血,思想的解放的工作让艺术家去做吧。我们是商业的设计师,和他们不同,我们的使命是以企业价值或者消费者习惯为标准而做事。需要面对的事情是活动海报,产品包装,企业画册,和营销推广设计等。

我们来看看设计、商业和艺术有没有关系,我分享一下艺术很有意思的发展。 早期(也许是20世纪以前)绘画创作和金钱之间,没有联系。创造时是独立存在的,只是存在和金钱的交易模式。在大多数情况下,艺术精神和金钱是对立的,甚至是相违背的,所以有句话:在艺术家面前,金钱如粪土。

那设计是应该视金钱如粪土,还是在金钱里遨游呢?20世纪初,设计产生了巨大的商业价值,这时候就有人在思考这个问题。

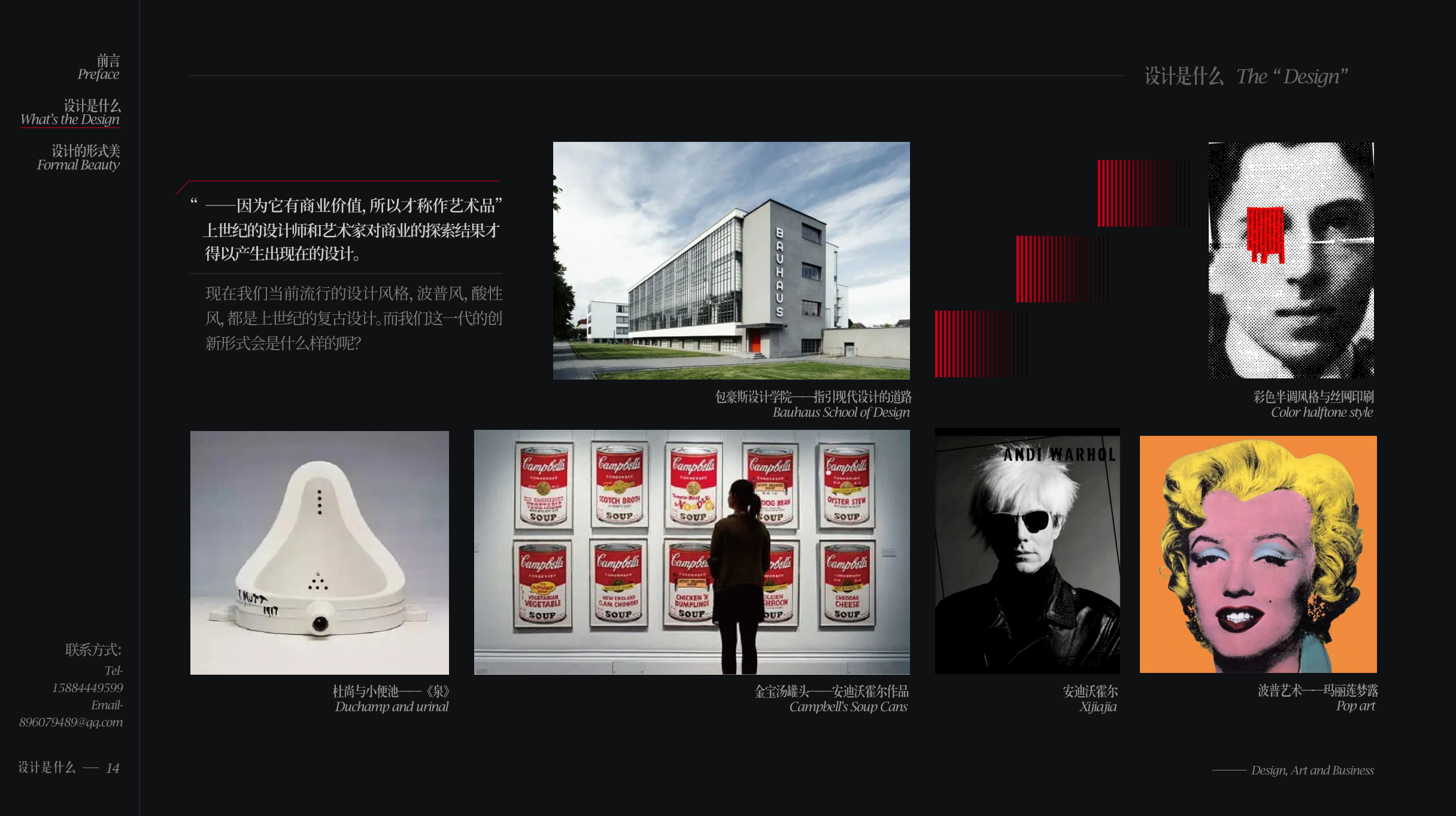

1919年 德国包豪斯设计学校建立,为工业/产品/艺术设计的方向指明了道路。

1917年 杜尚 《泉》 把工业产品“小便池”作为艺术展的作品,打开了艺术的边界。

1962年 安迪沃霍尔《金宝汤罐头》把纯商业包装作为作品展览,这是对商业的一种认可。

“ ——因为它的巨大商业价值,所以才称作艺术 ”,这些作品都在颠覆商业在艺术里的地位。 艺术作品本身具有巨大的能量,同时也可以具有商业价值。商业设计也可以成为艺术作品,拥有巨大能量。而在两者之间的设计,是可以优雅的,也可以世俗的。

上世纪的设计师和艺术家对商业的探索结果才 得以产生出现在的设计。

回到开头提出的那个问题 面对AI绘画,设计师会被时代淘汰吗?

我的看法是设计师面对AI绘画是需要有压力的,既不要天真的自大欺骗自己,也不要诚惶诚恐。 说个绘画艺术上非常相似的故事,20世纪初,照相机的发明让“绘画”也产生了颠覆性的改变。画家面临的处境和我们一样。这是极度具有危机的状况,用一句现在流行的话来说就是“这时候你们怎么还睡得着觉的”。 如果没有当时的画家杀出一条血路,绘画艺术可能就会死亡。他们怎么做的呢——改变了绘画的本质,显然和机器比谁更“客观”胜负已分。那就证明绘画记录的并不是“客观”,而是“主观”。所以像毕加索,杜尚这一批艺术家画了一堆“儿童画”,反而拯救了绘画行业。但那些还在忠于写实的画家,被无情的淘汰了。 如果现在去博物馆看不懂现代艺术,也不要臭骂这些艺术家。也许他们的作品确实就是垃圾,但他们也没有其他路可以走,被迫要画这些看不懂的主观画才能延续绘画行业。 改革是需要付出血和泪的代价的,设计师的路会很艰难。AI设计对我们的威胁会越来越大,时刻保持学习,增加自己的能量,表达自己的思想。避免和AI在技术领域对抗,学会利用他们,把他们的能力当作更强的工具才能存活下去。各位设计师,我们一起加油!

*比如我问最近流行的ChatGPT,设计的本质是什么。他给出的答案比我更科学和客观。而我的这些想法更加的主观。他也许可以替代那些搜集资料的功能,但他并不会因为知晓这些信息而产生新的理解。 换句话来说,如果我们从业10年的职业,获取信息后不取得新的理解和创新,那AI超越我们也许只需要1年不到。

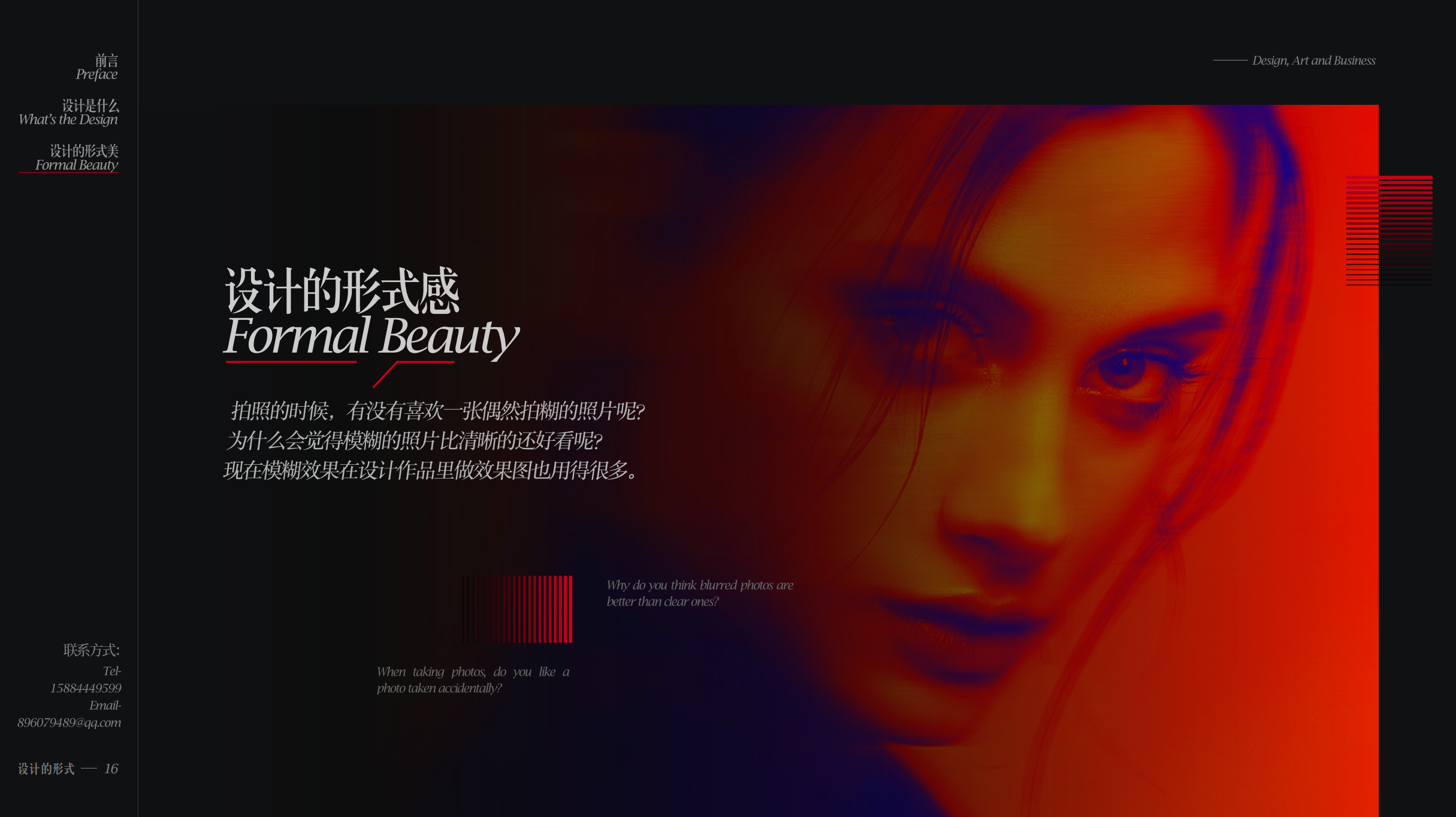

设计的形式感——拍照的时候,有没有喜欢一张偶然拍糊的照片呢? 为什么会觉得模糊的照片比清晰的还好看呢? 现在模糊效果在设计作品里做效果图也用得很多。

1.设计和绘画本质不是客观记录 而是主观创造

接上一章节, 20世纪照相机发明以来,真实的物体有了最客观的表达,艺术家都在思考绘画应该往什么方向发展 ? 如果是“主观”,那到底什么样的画面才是“主观” ? 他们的探索也造就了我们现在的审美。我们设计工作里是否可以学习他们的思考方式呢?我们来看看他们是怎么思考的。 他们思考的方向和表现形式都不一样,于是衍生出了各种流派,有毕加索的立体主义,莫奈的印象派,洛佩兹的超现实主义,里希特的抽象主义,马蒂斯的野兽派等等。但他们都有一个相似的标准——这些流派都是在真实世界里无法看到的。 他们是在创造新的物种,或者新的观察方式!他们既真实,但又无比的不真实。之前提到的模糊效果,就是有了相机这个工具以后,新发现的一种“真实”观察。

设计形式的发明来自于创造思维

我想许多设计师正在不断的学习做效果,最近几年有 “国潮风”,“酸性风”,“版画风”,“彩色半调”,“双重曝光”,“磨砂玻璃”等等许多种。有没有想过这些风格是怎么发明和流行的呢?我想如果一味的跟风学习对于自身的创造力提升不是很大。 我曾问过一个同行,什么是设计师最核心的能力。她回答:“用已知的东西,相互组合,创造出新东西的能力”。她说的不是“某一种新东西/风格”,而是组合创造的思维能力。 我想举个例子,溯源一些流行设计风格。看看风格都是怎么样被创造出来的。为什么这些风格能够在我们大脑的认知以内被接受。

*“酸性设计”可能有人会说灵感来自于金属,油,印刷,玻璃 。因为看上去他就是综合了这些所有元素的特性,真佩服创造者的脑洞。 但我的观点不同,因为假如如此,那每一次创作都会非常困难,我们普通人根本无法学习和复制。我觉得他就来自于一张抽象画,只有这一个元素的特性,简单直接。可能说不出它画的是什么材质,但他的特性就在眼前可以参考。

如果观点成立,那这些非自然的图像能给我们设计的帮助是挺大的。它创造了世界上根本没有的新材质,给了我们更多的想象空间。也许下一张用酱油侵染的布也可以刷新我们的认知,创造出自然界中没有的特性,但存在于头脑里又非常合理。 如果说没有计算机显示屏,我们一样能通过想象和观察,创造出“故障风效果”。你认同吗。

2.仔细体会,用心观察生活 积累自己的知识面,成为综合性设计

也许你没有想象中的了解这个世界。 是否有时候看一个熟悉的人,却觉得很陌生。比如你知道父母的手充满皱纹,但你并不熟悉这双手摸起来是什么感觉。 或者穿越到高中的课堂,看到泛黄的书本,暗恋的女同学。伤感的情绪充满你的内心,但这种感受无法用言语精确的形容。每一个人因为个体差异,内心的感受都会不同,但我们只有一个模糊的词形容,统称为“怀旧”。 真正的认识这个世界,是需要全方位的。试着用不同的角度去体验。这是设计师最重要的素质。因为设计师做的最重要的事,就是用旧元素,组合出新东西。如果要感受这种美,只有用心观察,感受,才能真正的体验,再加上思考才能创造出新元素。这就是为什么人类能赋予物体的意义。

这是我特别想给设计师同行分享的,设计在现代是一个综合性很强的门类。我想要了解设计,需要翻阅艺术,文学,营销,品牌相关的书籍才能理解得更综合一些。我这几个月也开始绘画和写毛笔字,它们给我带来的体会和感受是和设计相通的。 设计师也应该多看看艺术作品,特别是当代的艺术,无论一幅画是不是很幼稚,是不是抽象看不懂都无所谓,只要能体会到一点点思想就足够,这些思想转化为你个人的能量,也许会在今后的设计工作里,发挥出意想不到的作用。