月下孤松知心,胡经之《文艺美学》读书笔记-对艺术欣赏的误解,感时花溅泪

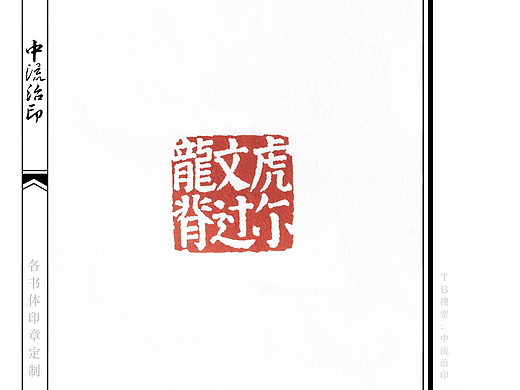

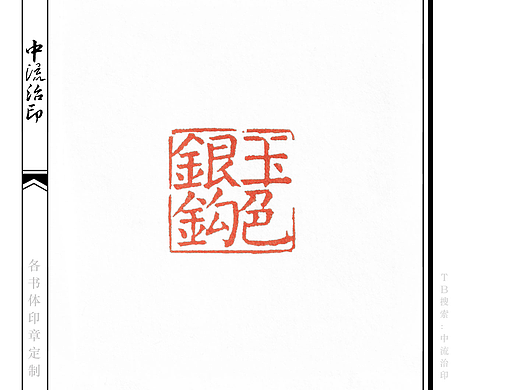

月下孤松知心,楷书、白文印

月下孤松知心,楷书、白文印

.

人的认知、思考,包含大家以为的所谓理性与逻辑思维,都是感性的思维活动过程,其思考运行过程与基础都是生物有机躯体的感性活动。所谓理性与逻辑思考,只是认知思维概括、抽象与主观屏蔽的结果。这一事实,决定了人的所有认知、思考,与人的感官体验,都天然地带有不可磨灭的个性化、感性化,并不限于艺术欣赏。

因此,才会对自身认知有片面夸大的感受。在艺术家,则以为自己是所创造艺术世界的主宰,创作就是自我的任意挥洒发泄;在欣赏者,则以为自己可以再创造艺术作品,没有自己的欣赏,艺术作品毫无价值;在二者之间摇摆的理论家,各执一端争执不下,必可、必不可,固执偏见,硁硁然小人哉。

美学处于发展的初级阶段的原因,自然有美学多为哲学家、艺术家兼职研究的原因,更重要的是美学的研究,尚且被各种现象的描述性与感性体验所占据。诸如:心灵对话、心灵契合、精神超越、灵魂、生命、共鸣、召唤、移情等等,好像有理实际飘忽的言论,让美学研究无法落到实处,晕晕乎乎云里雾里,此亦一是非,彼亦一是非,混沌混乱。

.

.

.

艺术欣赏是艺术品创作的目的,但并不因此就让艺术欣赏成为了艺术实践活动的主导者。无论艺术家的创作与构思过程多么天马行空,最终都将呈现为实实在在的物质存在的艺术作品;无论欣赏者的审美过程多么丰富多彩婉转深情,最终都是以实实在在的物质存在的艺术作品为依据。

艺术作品的物质本质,决定了艺术创作与欣赏并不是脱离现实的胡思乱想。至于对艺术作品的阐释、解说、批评、鉴赏,更不能脱离作品本身,进行莫须有的添枝加叶、涂抹标签,甚至离题万里拍马屁堆叠溢美之词。与语言翻译相同,艺术作品需要恰当的解释阐释,帮助不熟悉不了解它的人们更好地欣赏,而不是误导和浪费时间。

除了为了学习和历史研究的需要,艺术欣赏的目的从来不是对创作者想法的还原过程。人们欣赏艺术感受美的过程和结果,受到个人经验知识、当下情境情绪、性格偏好、环境因素的影响,这与人们认识和面对任何其它一件事物的情况并无二致。面对一只羊,有人看到柔软的毛、有人看到温顺、有人看到羊肉串的香、有人看到交易的价值。

.

.

.

所谓艺术作品的空白、未定性、不确定性,也不会比张三和李四心目中美女的高矮胖瘦差异更不确定和未定。艺术作品并不是故意留下的空白,让欣赏者来做填字游戏,而是人们的感受、认知本身就是带有各自的经验,我们不必过度敏感地想要剔除这些个人色彩,更不必过度夸大这些个人色彩。

作为单任务思维的有机体,人的认知感受大部分情况下是集中于一个事物或问题的,特别是当人们集中精神于一件事物时,会自然而然地调动起全身心投入其中,同时也因此产生全身心的感知体验,情绪、神经、腺体、器官、肌肉、皮肤、呼吸都会随之改变,以至于手之舞之、足之蹈之,这都很正常。

语言是人类的大部分认知与思维的存在方式与本身,这既说明了语言的重要性,更说明了为什么很多人会被言辞囚禁。好人,就是事事都好;明星,就是事事光鲜;自由,就是无拘无束;市场,就是公平买卖;无为,就是毫不作为;法律,就是绝对正确,诸如此类的言语陷阱,在日常生活与哲学、美学研究中在在皆是,务须分辨清楚。

.

.

.

.

《春望》

唐· 杜甫

.

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

.

.

.

欢迎关注公众号:中流治印