现代语境下的「品牌设计」

深耕品牌设计数余年,文中所凝结的观点皆为项目经验当中总结得来。

品牌博大精深,深究之后,品牌更是玄学、心理学、辨证学。

部分贴图素材来源于网络,侵删。

在现代的商业环境中,消费者的喜好瞬息万变,而且新技术的不断迭代,甚至可以在一夜之间将标准重新定义,品牌方和设计师发现要在传承品牌和追求创新之间实现巧妙的平衡。

但在快速交付的压力和创意能否落地的诸多挑战之间,且在一个充斥着视觉刺激的时代,应该如何定义“品牌设计”?

商业设计陷入了困境,客户越来越依赖风险资本和快速回报,这就迫使设计师要交付更快、变得更不可预测。疫情后的经济萎靡让客户们的“兜里难”变得普遍,品牌设计是一项在企业种的“增值”环节,经济不好的时候,企业优先在产品和销售的基础经营环节中投入,于是愿意在品牌中付费变得艰难。

随着AI技术的涌入,一方面,与其说设计变得高效,不如说设计的产出变得随性,甚至是廉价,一旦设计公司出的方案没有突破性的亮点,或者甲方不愿意冒险的接受他们实验性的方案,甲方就会变得犹豫,于是他们反而愿意会借助技术,或者直接在某些平台上直接用现成的,反而更加高效。

而另一方面,一些具备自身独有风格的设计工作室,凭借作品独创性而被媒体报道或者获得业界认可后,便会引来寻求类似创造力水平的客户,AI技术只会是辅助性的工具,创新和想法才是这些工作室的立足资本。

上世纪大多数品牌重塑的载体是印刷物料,这种形式需要投入更多的时间和资金才能完成;现代重塑品牌更常见的是数字形式,虽然相对容易更新,却也可能导致大家在制作的时候没有对印刷品那样上心。

数字内容相对于实物,对于消费者来说显得冰冷有距离感,不如一本画册、一张海报更有体验感。再独特的新形象,如果与消费者最主要触点就是一些在软件上的宣传内容,也会很快失去魅力。

在现今社会,往往一些能够出圈的设计并不在于设计本身,而是因为其背后有某些商业行为在推动。最典型的就是品牌的联名行为。比如出圈制造机瑞幸,与椰树和茅台的联名,不光搅动了设计圈,在整个商业营销案例当中也足以称得上经典。

其他诸如:

小米×原研哉、喜茶×藤原浩、三顿半×高田唯

这样看来,出圈的设计背后的原因远远不止设计的内容呈现,能否带来话题热度,甚至是设计师或者品牌方背后的名气等等,均能在背后推波助澜。

其他邻近行业,比如建筑、装潢业,可以将成本明确拆分为材料和劳动部分,但品牌设计的费用并不容易这样拆分。即便交付时将细项写得再清楚,从本质来讲品牌设计的范畴本就属于不可量化的领域。

在品牌设计里,客户最终买到的是想法、专业知识以及偶尔的天才火花,这些都无法通过小时或天数来量化,某些经典的案例甚至是设计师花几秒就能画出来的。于是以低成本获得了“够用”的设计,在一些甲方看来,完整品牌发展考虑中的微妙细节和战略深度显得很多余。在一个没有一致定价的系统中,品牌方无法相信花更多设计费就能换来更好的设计成果。

无论如何,衡量设计价值的维度很多,但是前期想要说服客户拍板定案,则要想方设法提升交付的体验,这也是现今品牌设计师的必修课之一。

知名营销企业H与H,甚至在提案的时候,把设计稿中的效果全部变成落地的物料,做成一个陈列室,用来提升整个方案的交付感。

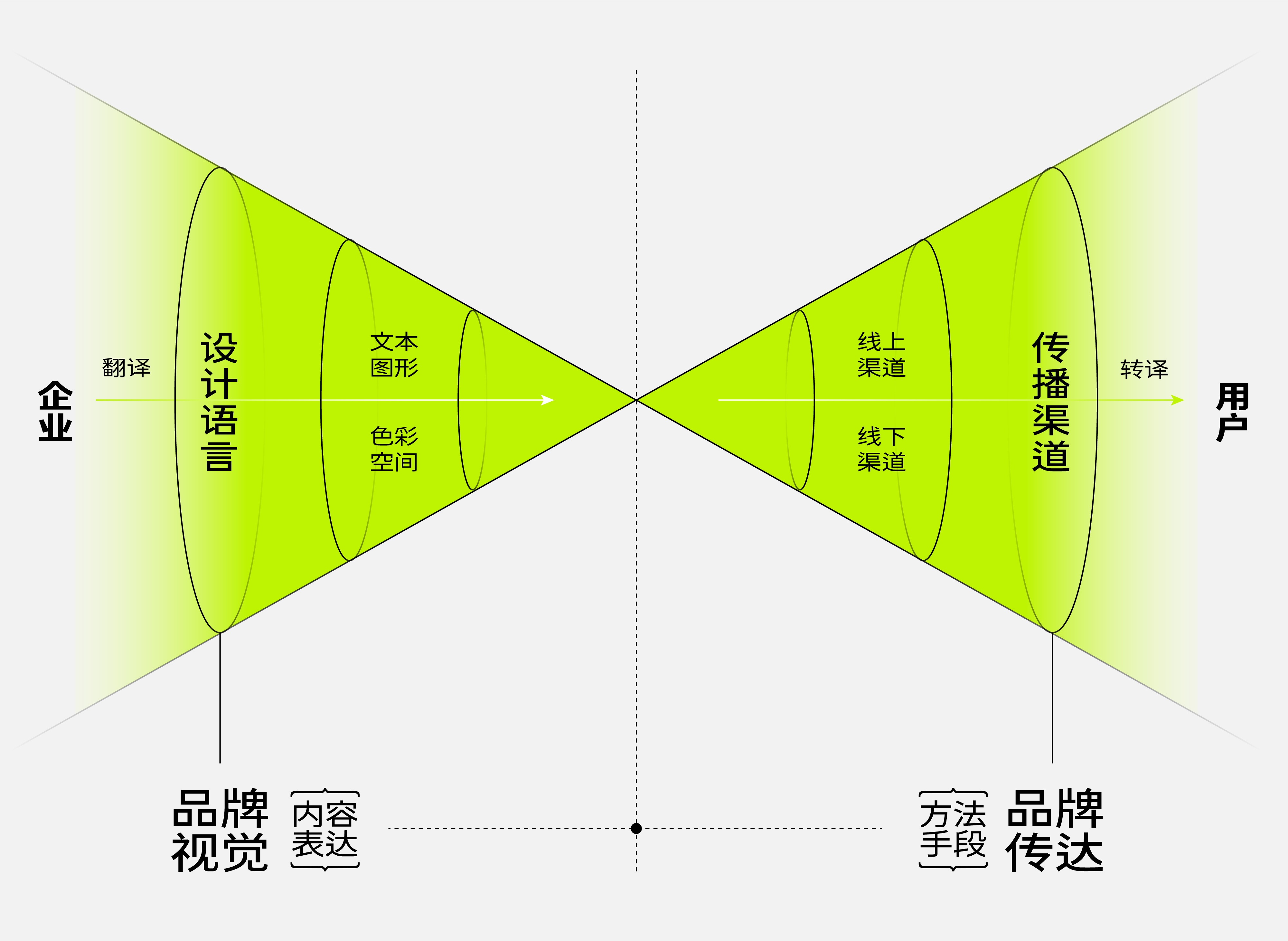

品牌设计,本质上是视觉传达。

可分为“视觉”和“传达”两部分,前者为视觉元素的表现,即内容;后者则为媒体,媒介的传播,即方法。所以怎么帮助品牌用更好的设计语言去传达品牌理念,才是品牌视觉的核心要义。

而品牌设计如何提高销量,在营销中的作用有多大,这只是品牌设计的附加价值。

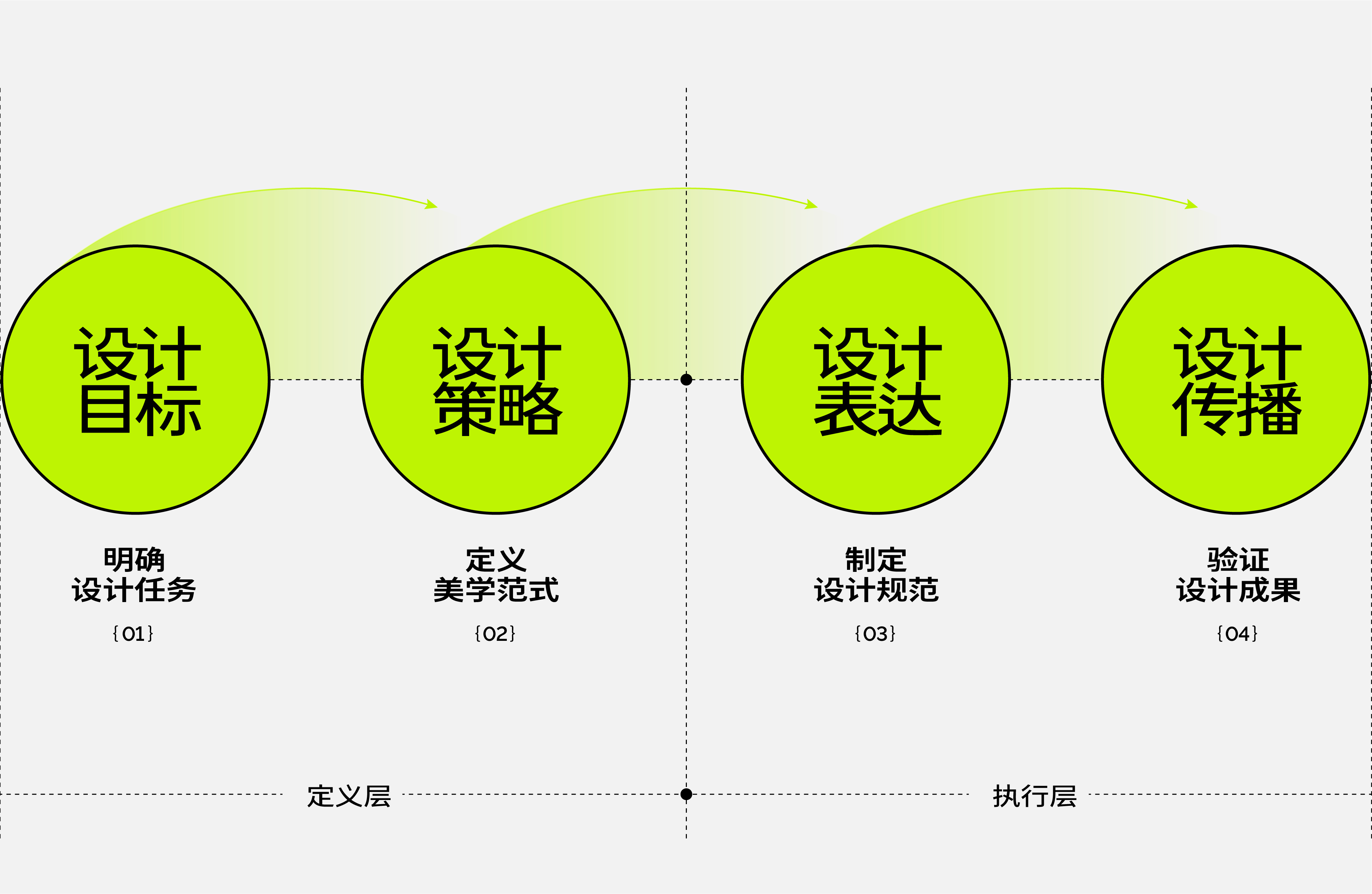

依次从设计目标-设计策略-设计表达-设计传播,四个构建品牌视觉的步骤进行逐步推演,推演中总结经验。

{01} 设计目标

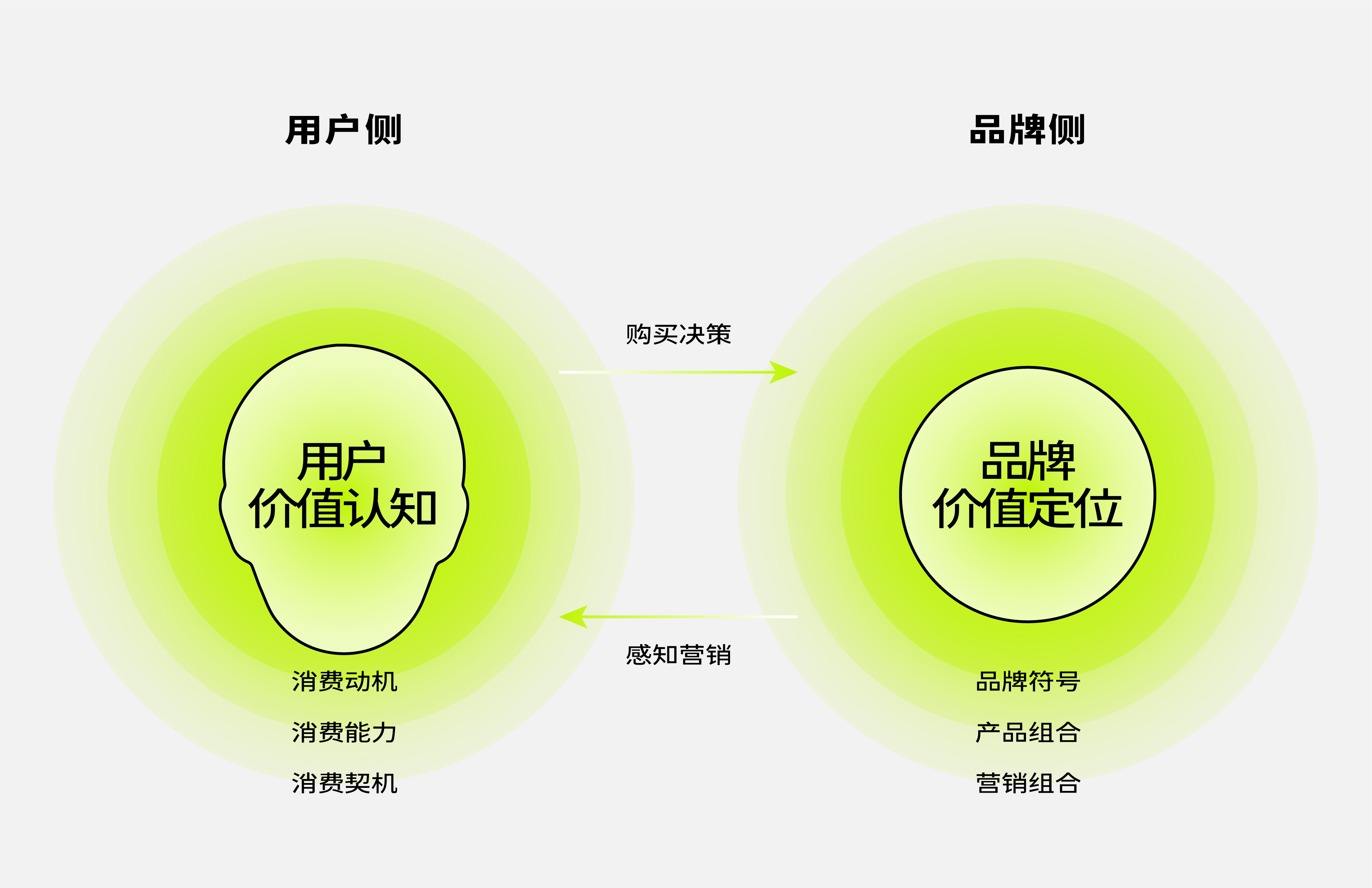

最终的「设计目标」是为品牌带来溢价,最终的服务对象是用户,如何深入研究用户才能更好的为品牌赋能。

品牌建设就是在用户心智里搞认知基建。

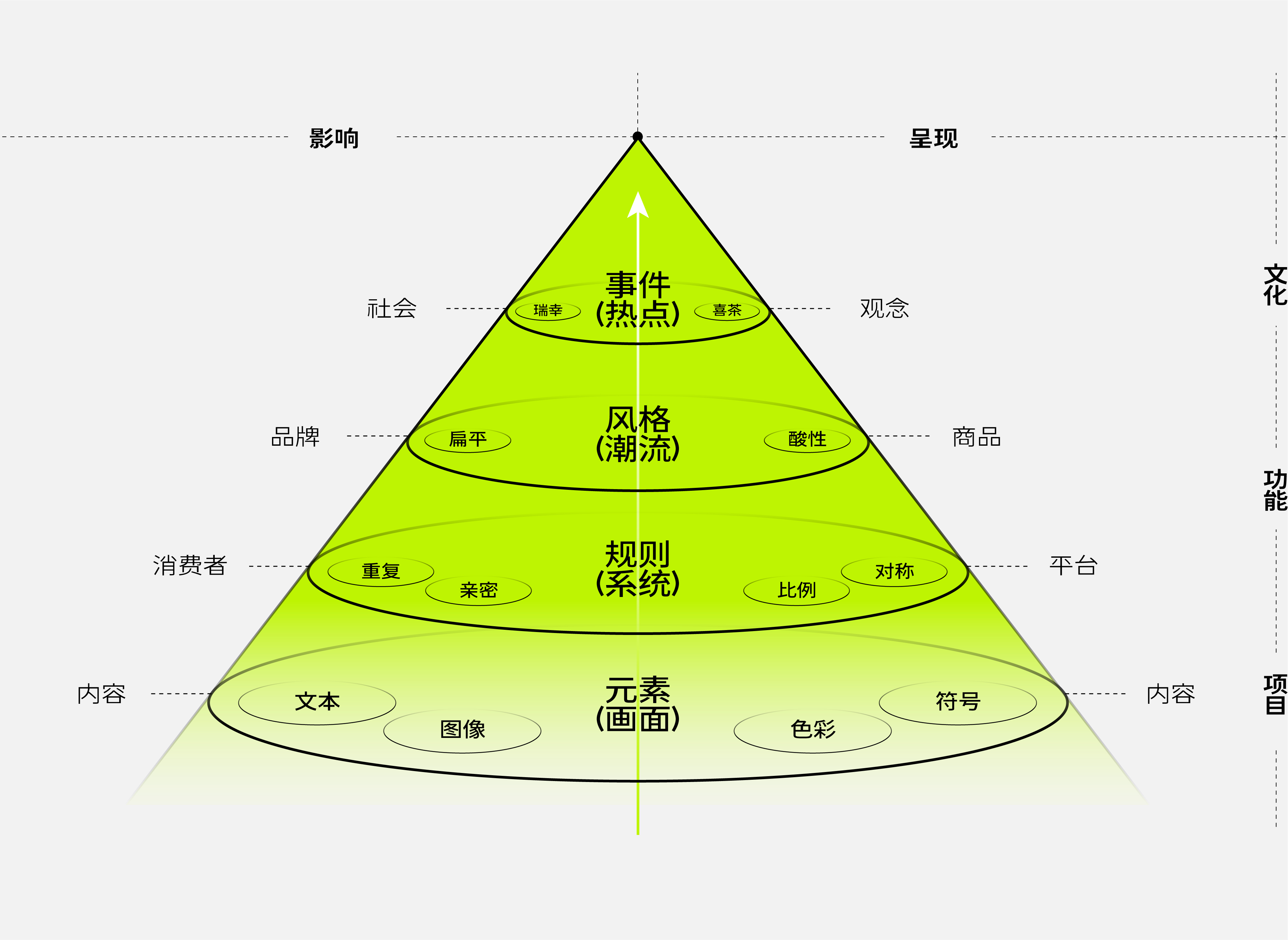

设计在整个品牌服务周期中的价值,在不同的层面会有下图中的进阶关系。从设计的价值来反推「设计目标」,明确设计的任务方向,在前期的策略中也是至关重要。

设计价值金字塔:

{02} 设计策略

「设计策略」就是要找到专属于品牌的设计语言。在品牌理念下,用相对统一的设计框架,生成某一种视觉调性及风格,并通过灵活多变的延展规则孵化出整套视觉体系。

比如MUJI,除了产品, MUJI的广告、图像的拍摄方式、字体版式、以及广告文案中的文案句式风格,都渗透着MUJI的美学范式,他是流淌在所有表层形式语言(产品设计语言、平面设计语言、包装设计语言、文字形式语言等等)背后的美学原则。

定义美学范式:

真正好的美学,是看完策略的阐述后,便能想象出其美学的感受甚至内容,

而当受众看到呈现后又会有意料之中却又情理之外的体验,好的品牌设计正是如此!

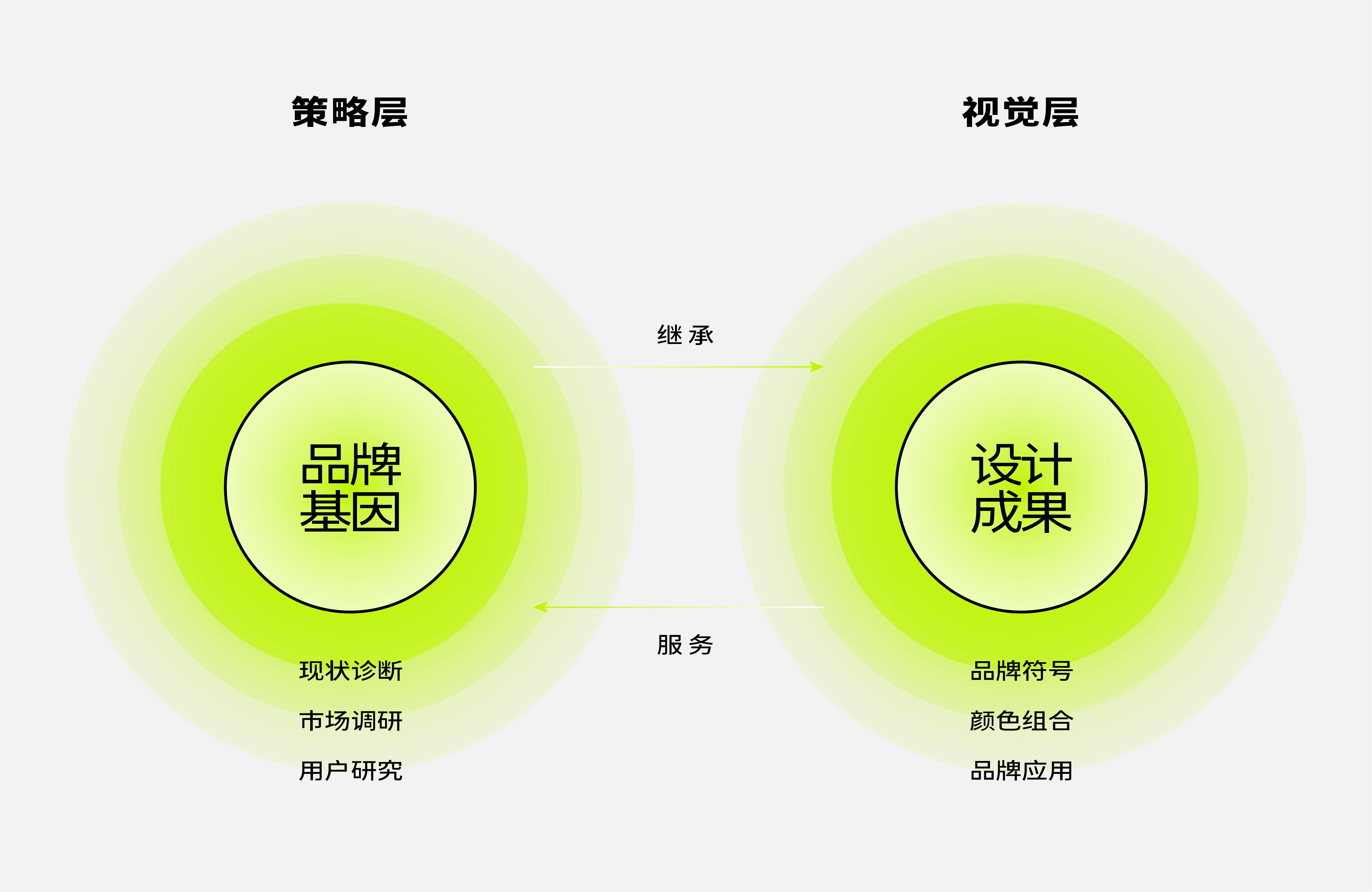

很多时候,品牌升级换新,需要就是设计师找到企业需要继承的核心,也就是品牌基因,这种基因是品牌策略去定义的,设计师的工作是找出来,然后继承,设计上所有的工作都应该围绕品牌基因进行:

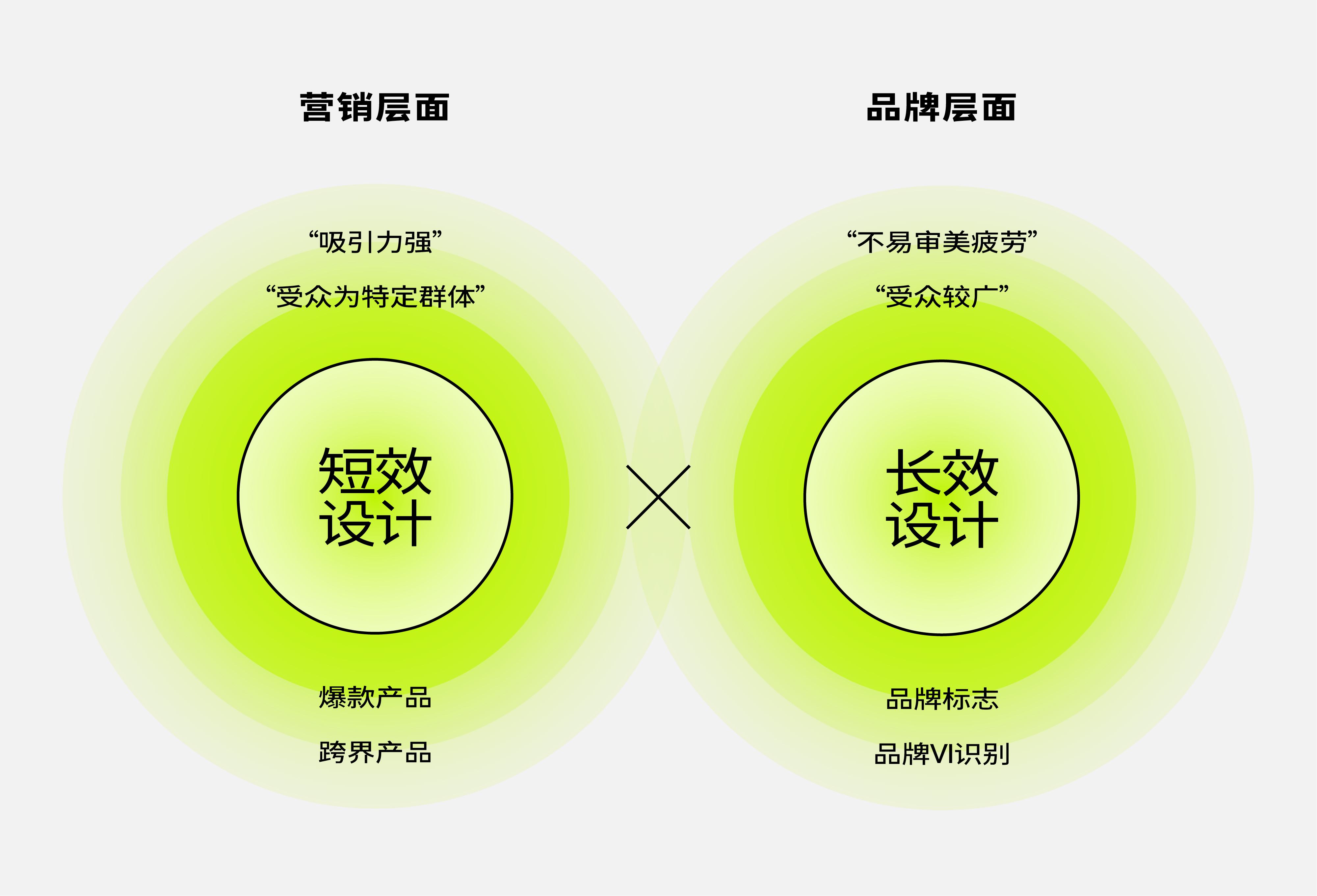

在制定「设计策略」的时候,可以先区分品牌营销层面的设计和为了品牌长效发展而留存的设计。

将二者分开讨论,而不是在品牌设计中既希望能够承载品牌不变的部分,又希望有足够强的视觉刺激让品牌具有张力,因为极具张力极具形式感的视觉是有时代性的,而经典舒适的视觉才是品牌的长效表达:

品牌服务周期:

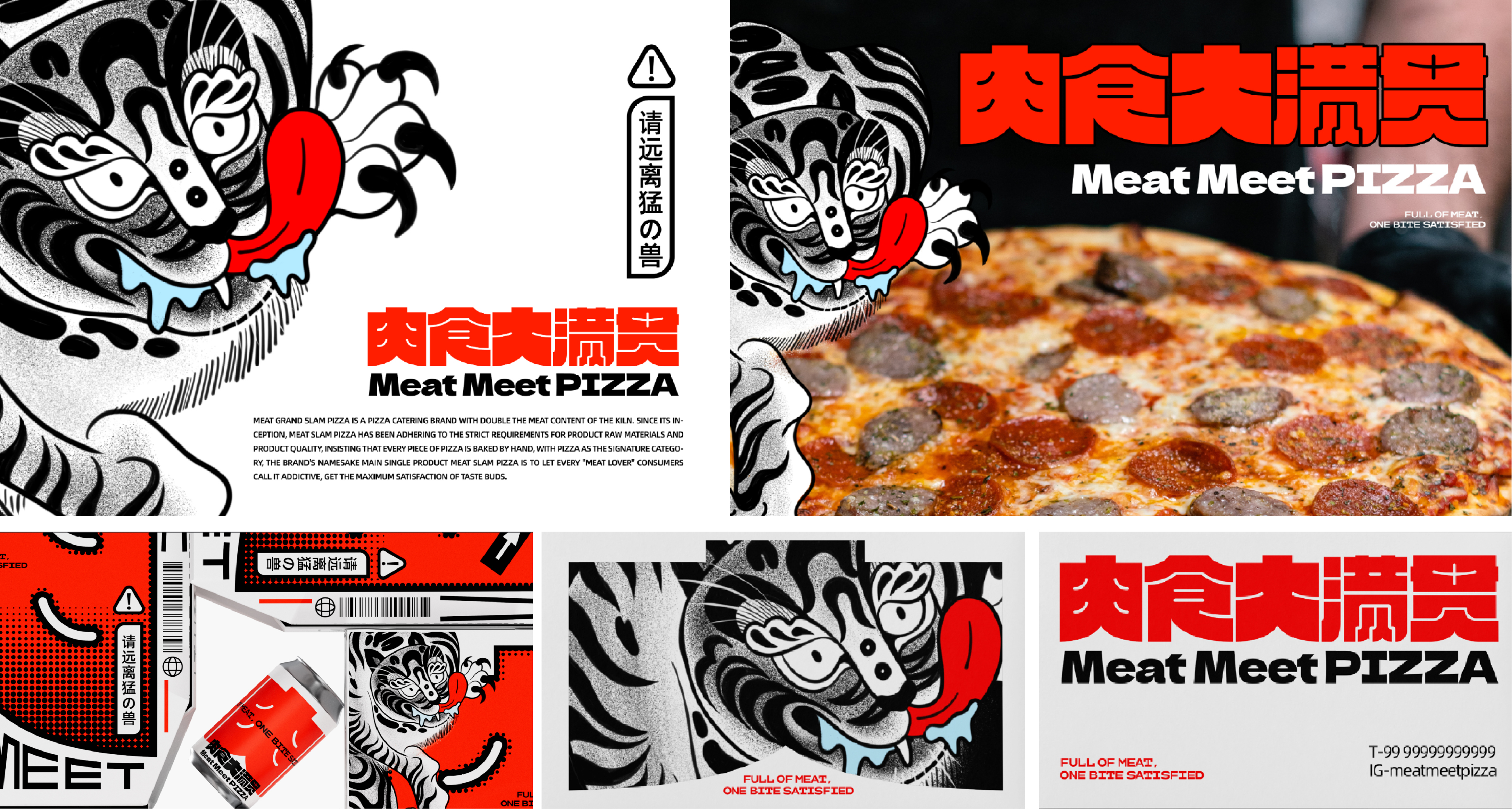

能够迅速的钻入你的脑袋让你记住,疯狂之后便迅速归于平静,于是消费者的目光便会转移,这样的设计就是短效设计:

类似下面的餐饮类的品牌:

视觉内卷的时代,温和的设计反而出圈。与其他炸裂的视觉相比略显温和,但就是这温和的力量在视觉红海中突出重围被用户记住,这就是长效设计的力量。

类似下面的品牌设计:

从品牌方的类型来看,主要有B端客户和C端客户,两种不同的客户从产品、渠道、受众都不一样,

品牌设计呈现的特征也会有所区别:

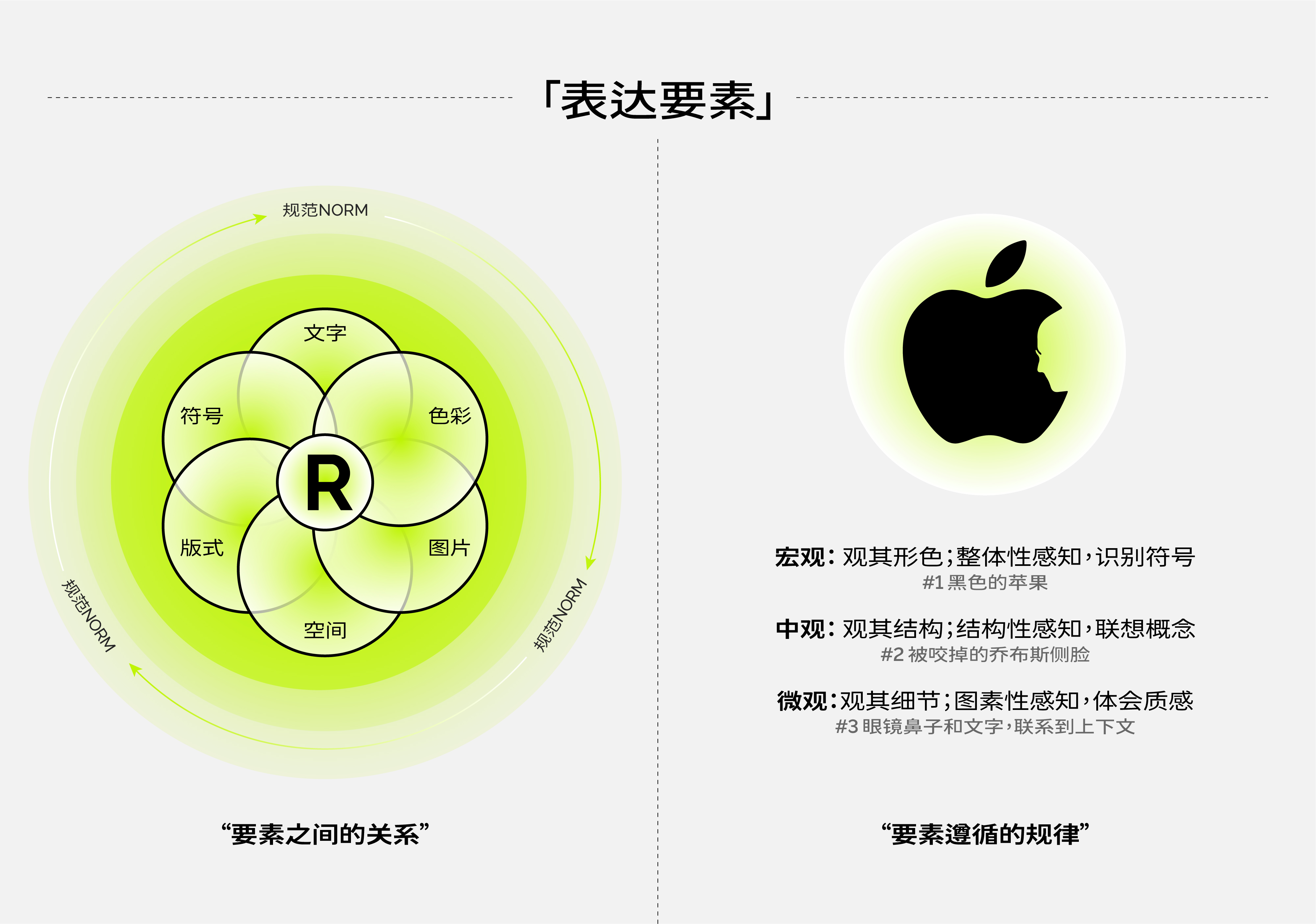

{03} 设计表达

在设计策略的定义下,通过最适合的「表达要素」,并通过一定的「表达规则」,最终形成专属于品牌的视觉呈现。任何设计手法都是共识的总结,设计师不能站在高处改变表达规则和引导审美,规则和方向一直在大众的手里。

一、表达要素

01. 品牌logo

以前的消费者对一个品牌的所有印象都会浓缩在一个logo里,所以早期的logo设计中的每一个元素都需要有深刻的理念支撑,能够阐述丰富且符合企业发展概念的logo就是一个好标志的重要衡量标准。设计上难免会出现形式大过内容的情况。

时至今日,logo不在代表所有,logo在品牌设计中往往扮演着核心视觉的部分,在画面中不仅仅只是品牌露出,甚至是信息传达的一部分,logo符号化和信息化的应用,正是当下的流行趋势之一。

02. 品牌字体

字体作为信息传达最重要的要素之一,在现代语境下,字体不仅仅作为信息的载体,还可以作为一个符号图形的形式出现 ,模糊文字与图形的边界,在品牌露出中扮演着至关重要的角色。

03. 品牌色彩

在眼睛获取信息的一瞬间,色彩往往是最先被人们识别并记住的。相较于以前的品牌设计区别在于,色彩不仅仅是串联整套品牌识别系统的桥梁,更是可以在营销中作为直击人心、让消费者产生购买行为的一个强有力的武器。

04. 品牌符号

图形符号的重复并且大范围的运用,仅仅只是平面设计的表层应用,在品牌设计中,符号需要赋予企业理念,只有结合图形符号的强延展性与融入品牌理念才是品牌设计的正解。

05. 品牌版式

在以往的品牌设计中,版式只是作为一种处理文字与文字、文字与图片之间的空间关系,仅仅是以一种平面设计的形式而出现。在现代语境下,这种信息的空间视觉感受可以被强化,最终形成品牌特有的视觉调性。

06. 品牌空间

相对于线上来说,线下无疑是让消费者能够与品牌有更亲密的接触。在现代语境下,与传统的实体门店相比,店面设计不再只是简单的将图形符号复制粘贴,而是更加注重沉浸式消费体验,打造让消费者有更加立体感知的品牌识别。

二、表达规则

01. 简单的重复

拼接、重复就是最简单的规则,最简单的规则没有复杂的逻辑,于是便能最快的钻进人们的脑袋。

02. 回归经典

经典的才是经过验证的,经典的才是永恒的,在现代商业社会中,有些品牌以回归经典的平面规律再重塑视觉规范,反正能出圈。

03. 先锋潮流

探索未知,探索未来依然是一些走在视觉潮流前端的先锋工作室的主旋律。真正的潮流是寻找未知,而不仅仅是和已有的潮流做结合。

04. 制造障碍

文字的形式感在当下语境中,会被刻意的加强与放大,从而形成一种独特的视觉感受,并在市场中形成差异化,最终为品牌赋能。

05. 去图形化

品牌不再一味的追求拥有图形,而是从产品或者服务中创造出一种贴合品牌基因的外在形式,并形成自己专属的设计表达,最终形成差异化,在消费者心智中占据一席之地。

06. 拟人化品牌表达

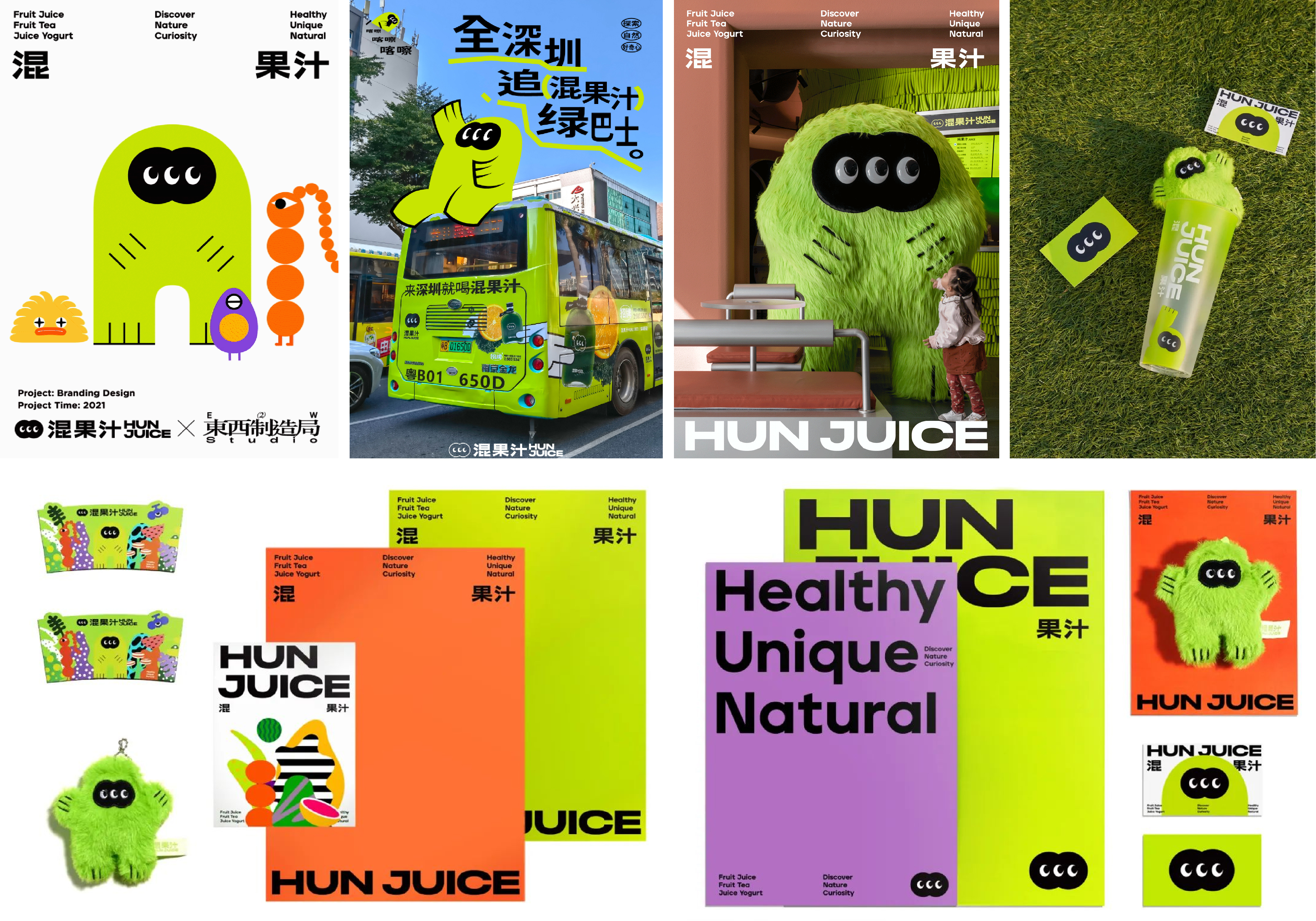

拟人化品牌表达依然是当今品牌设计的主流。创造非人形态的怪物一点不难,难的是如何在失去类人表情动作的情况下不刻意地传达信息,毕竟观众是人。拟人化视觉表达,是为了建立可以引发共鸣和适合“种草”的设计元素,增强品牌和人的互动关系。

{04} 设计传播

作为品牌设计师,需要具备全栈的能力模型,站在整个品牌服务周期的角度思考。

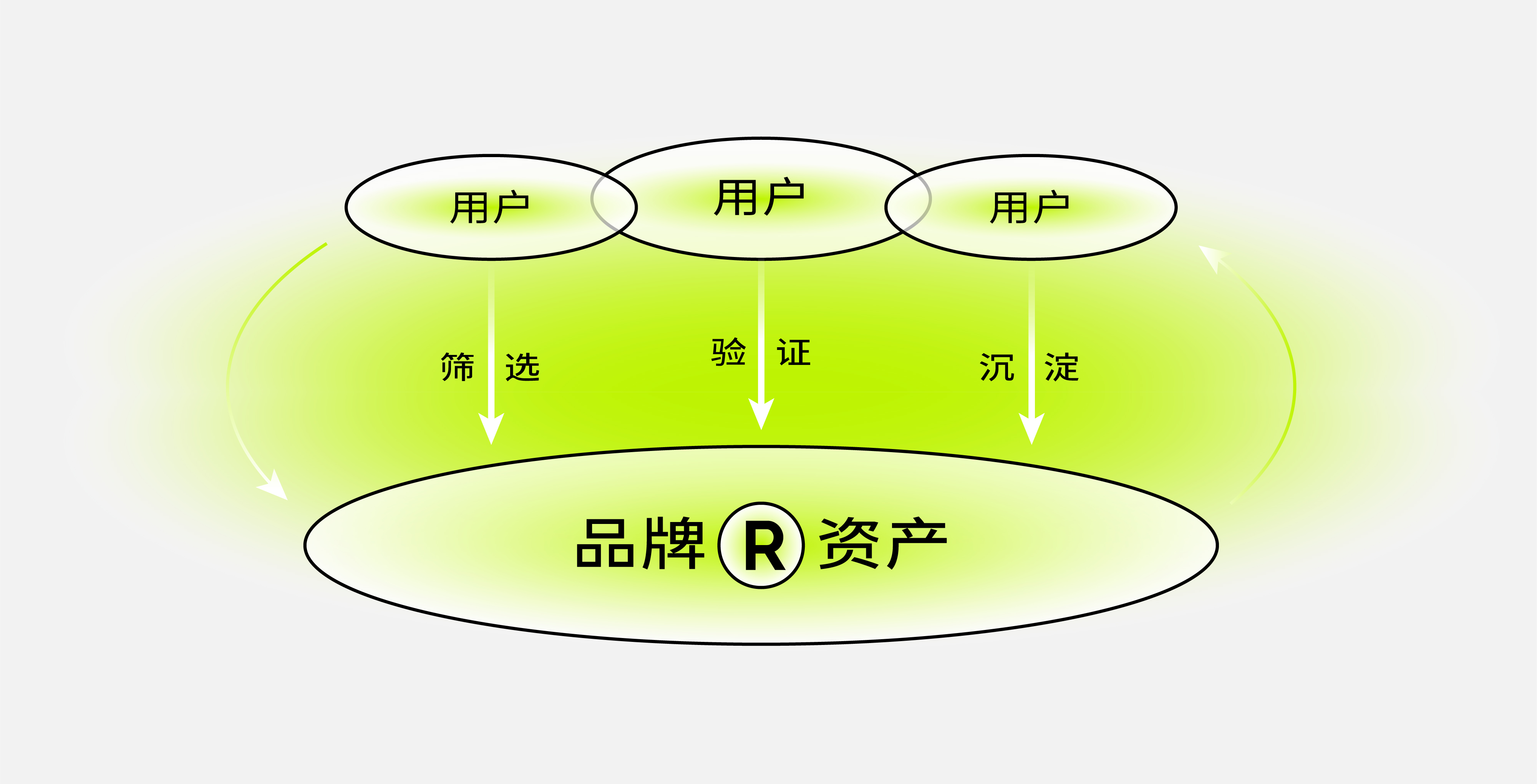

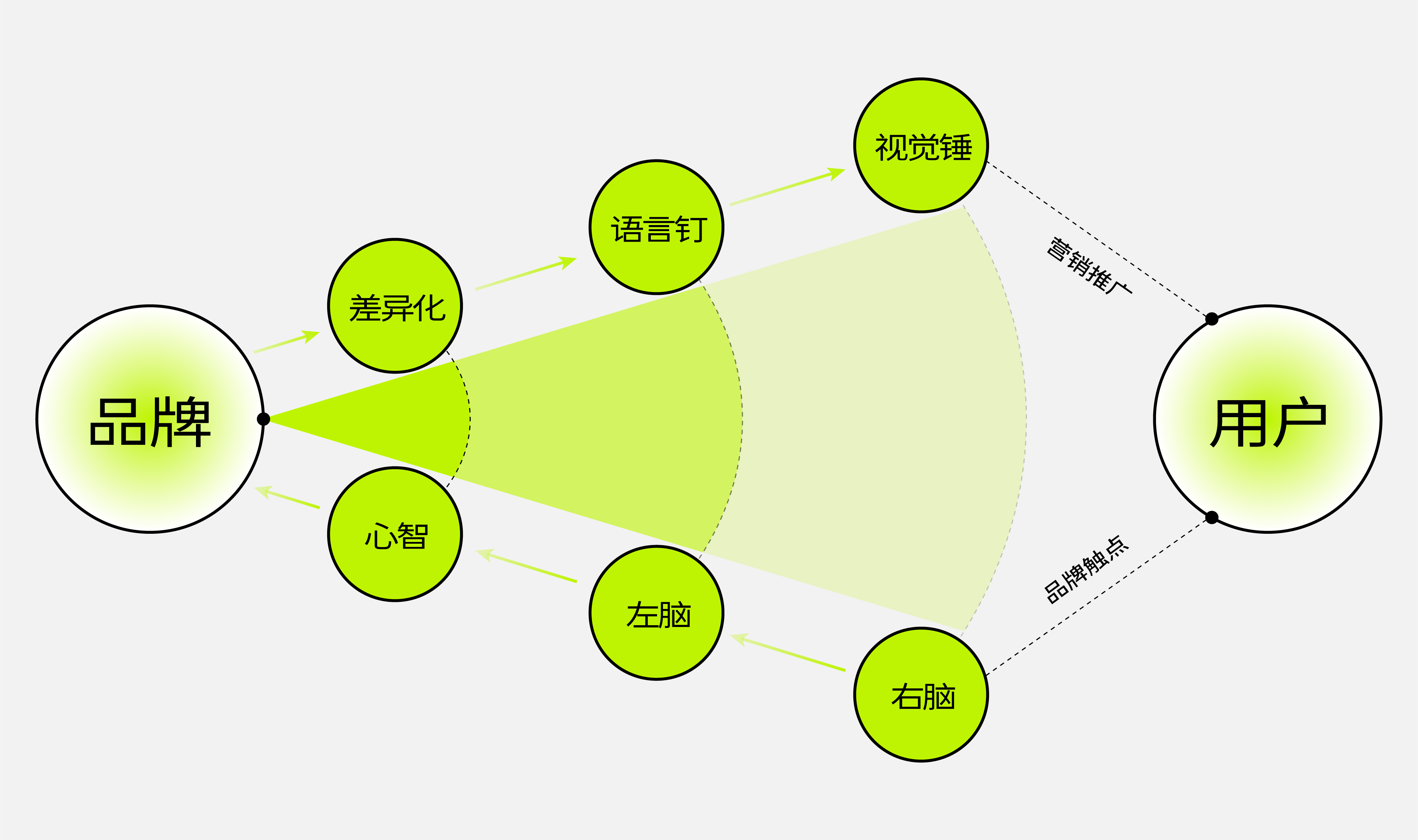

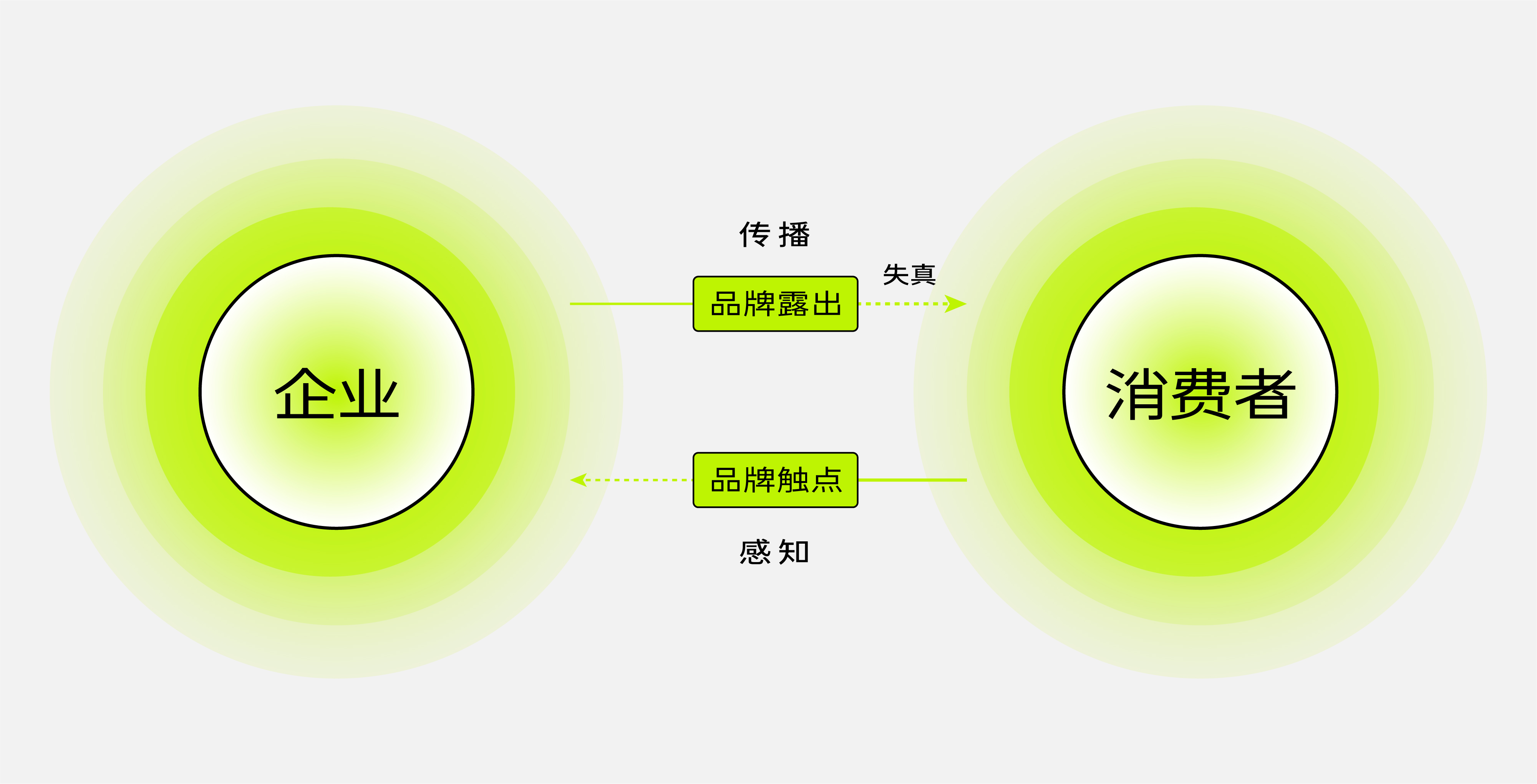

设计师给品牌方塑造的品牌形象与消费者对品牌的印象并不能等同,用户对企业的印象是通过传播来感知的。而用户是通过触点来对企业形成品牌心智。

但是在传播的过程中会有失真,设计师的核心工作就是将这种传播效率最大化,尽量减少传播过程中的失真。

当用户把品牌传播的内容全部忘了的时候,在下一次购买行为的时候,依然想起某个品牌的某些部分,这些部分就是品牌资产。