展陈设计︱三维设计师的跨界尝试

以视觉为导向的三维设计师如何涉足展陈设计领域并在不同的维度和理念上发挥其作用和价值呢?

展陈设计作为设计门类的一条重要分支,在线下会展,公关活动中发挥着重要的作用。那么作为以视觉为导向的三维设计师如何涉足这一领域,并在不同的维度和理念上发挥其作用和价值呢?

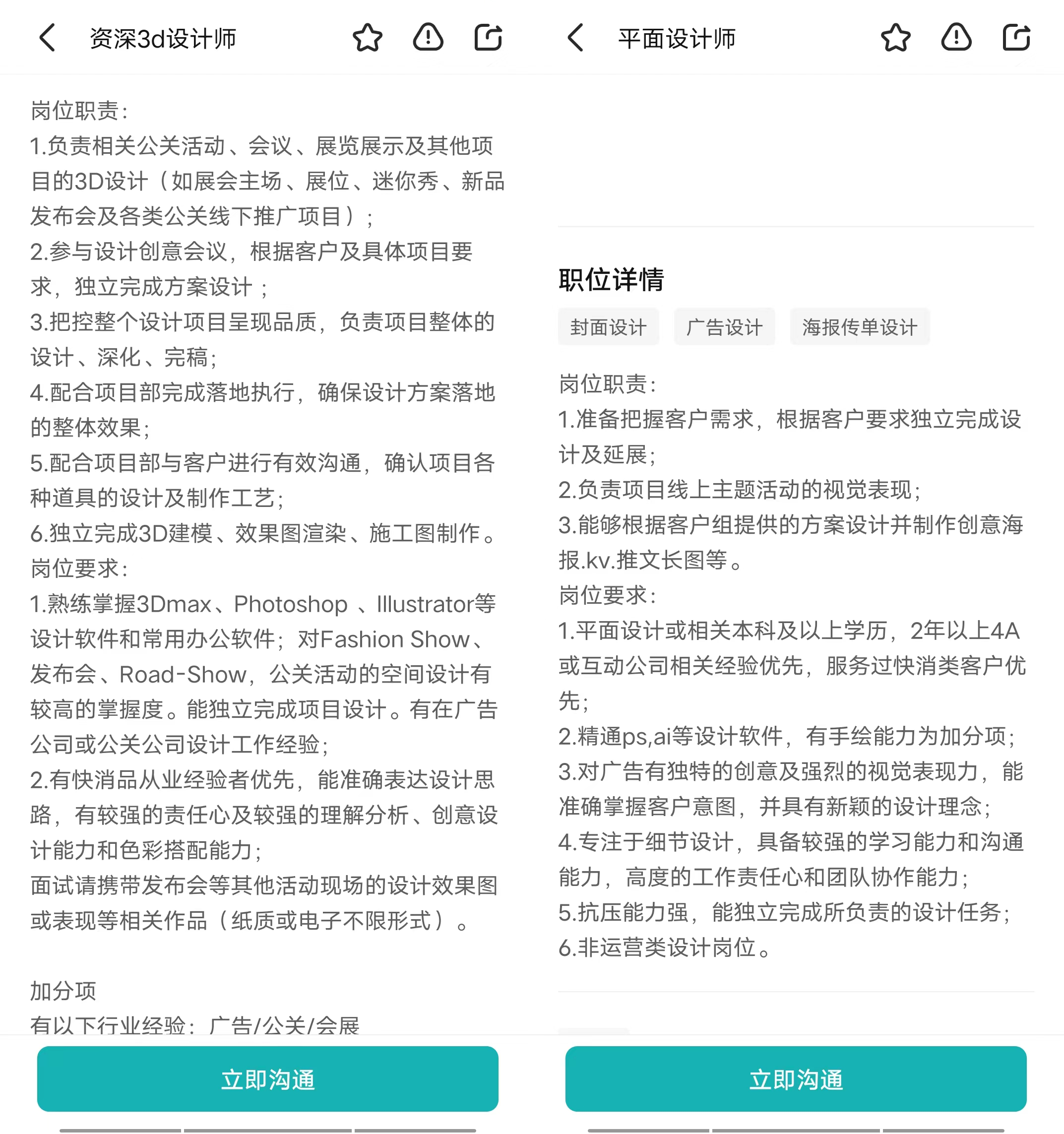

先来看看展陈设计师应当具备哪些基本的职业技能?主要分为两类:三维设计能力和平面设计能力。从公司招聘的 JD 上可以看到更加细致的描述。

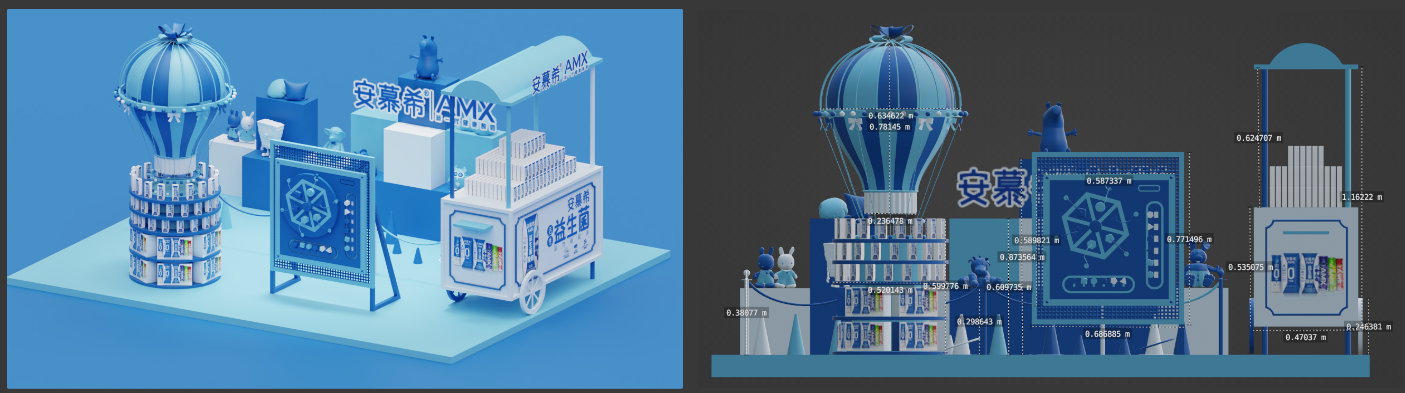

以最近接触的一些品牌例如安慕希、金典等作为演示案例,简要梳理一下作为三维设计师涉足展陈设计的 Workflow。如有不足,欢迎交流。

在开始设计之前,需要与客户进行充分细致的沟通,准确理解商业需求,最好整理成 Brief 文档,并索要相关设计素材和 KV 等,以便我们后续在此基础上进行设计延展。

除此以外,条件允许的话,锁定关键评审人,收集意见想法与风格设定,避免设计方向的偏差造成修改浪费。

完成了前期的沟通,正式进入三维设计阶段。

STEP 0

传统此类项目运用的三维建模软件多为 3ds Max,一方面因为软件普及度高,群众基数大,另外一方面为其适配的模型贴图素材库极其丰富。而我选择的是开源软件 Blender,在一定程度上不算是非常适合展陈设计,其更加侧重于角色设计和动画等。

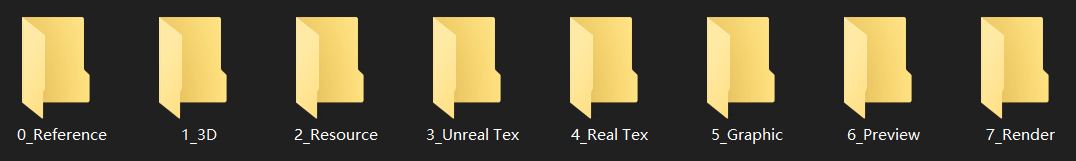

其次是项目工程文件夹的设置,合理有序的命名有助提高工作效率。

STEP 1

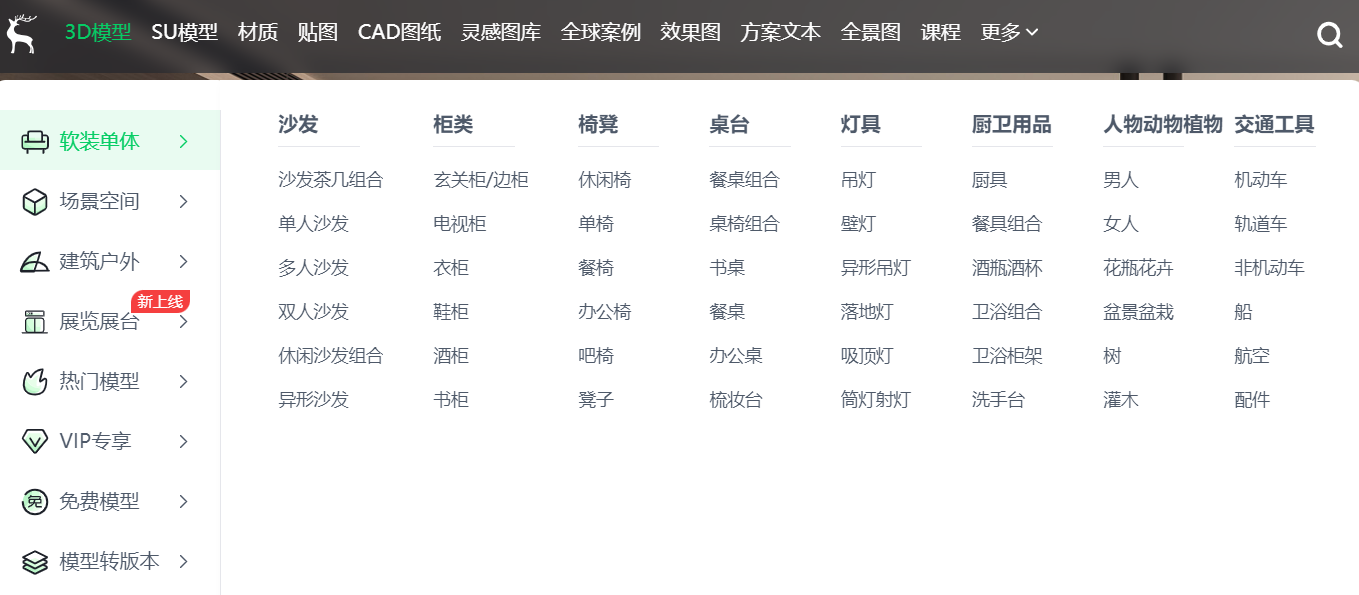

模型部分基本上无需手动建模,从模型库寻找合适的基础模型,进行增删改操作即可。以下为经常使用的模型网站。

3D 溜溜网:国内的室内设计模型网站等,模型库存量大,本土化较好。

Sketchfab:国外免费的模型下载网站,当然也有收费的项目,模型种类丰富,部分模型直接支持 Blender 文件格式,比较方便。

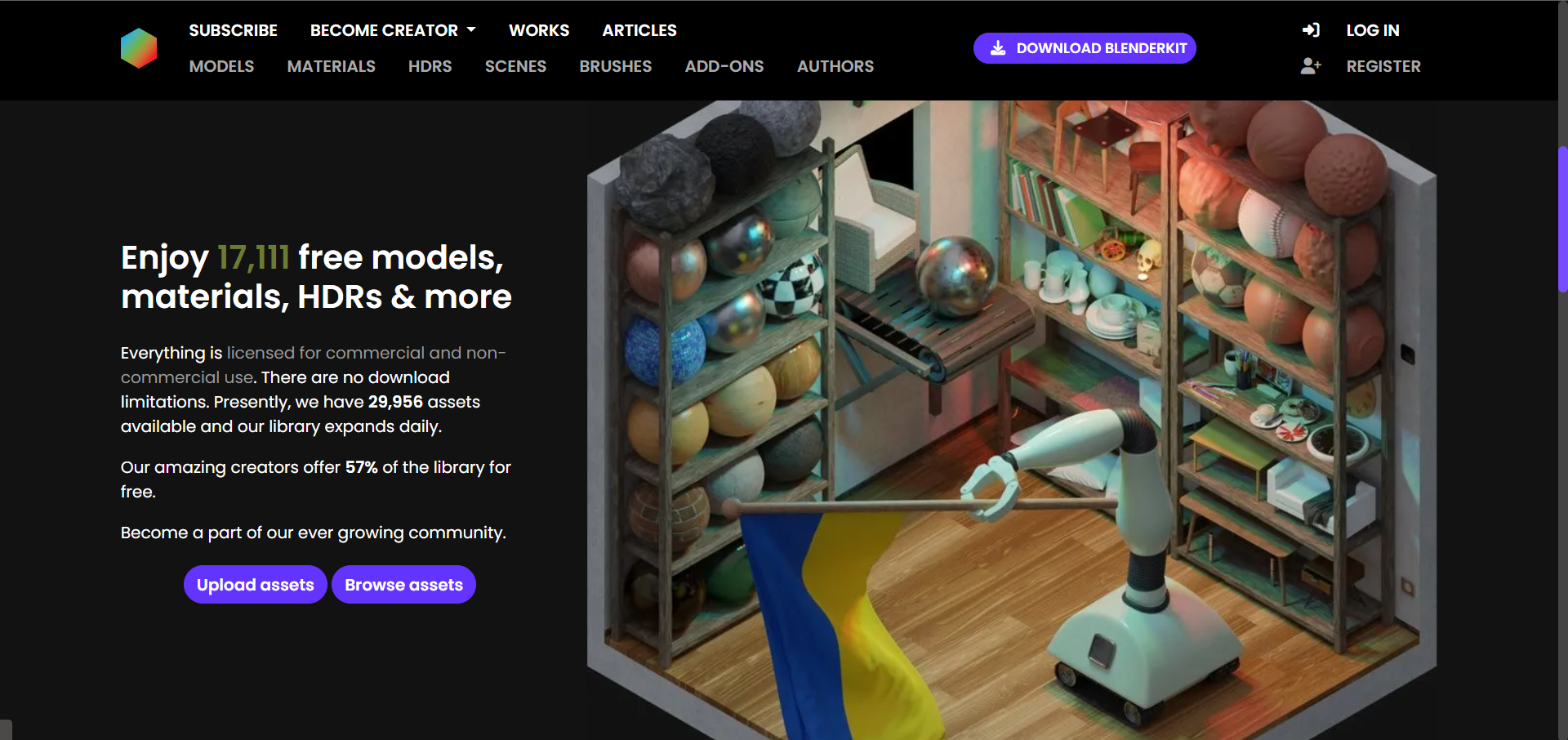

BlenderKit:专门针对 Blender 开发的模型素材库,有网页版和插件版可供选择。尤其是插件版,Blender 视图中直接搜索模型,下载模型。模型的尺寸,位置,层级关系等都针对 Blender 进行了优化,使用起来非常舒适,做到了即搜即用。免费版资源受限,建议开通订阅版。

STEP 2

在获取了相关的模型文件后,通常要进行模型的格式转换。3ds Max 始终是绕不开的一个软件。在导出 fbx 或者 obj 模型时,剔除掉不必要的摄像机,灯光,动画,材质等。

STEP 3

接下来要将转换后的模型导入 Blender 中。

因为频繁需要导入 obj 或者 fbx 模型,建议将导入工具添加进 Quick Favorites,快捷键 Q 用于唤醒。

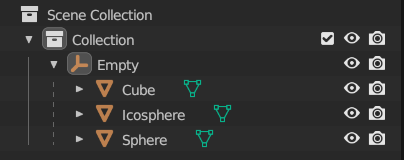

在导入之前,先创建一个 Collection,并做好命名。选中该 Collection 再导入可以避免模型层级排列混乱,并且方便开启或关闭显示。当我们导入模型后,在该集合中创建一个 Empty 作为父级,选中该集合的所有模型子级化于 Empty,这样做目的是方便所有模型的 Transform。

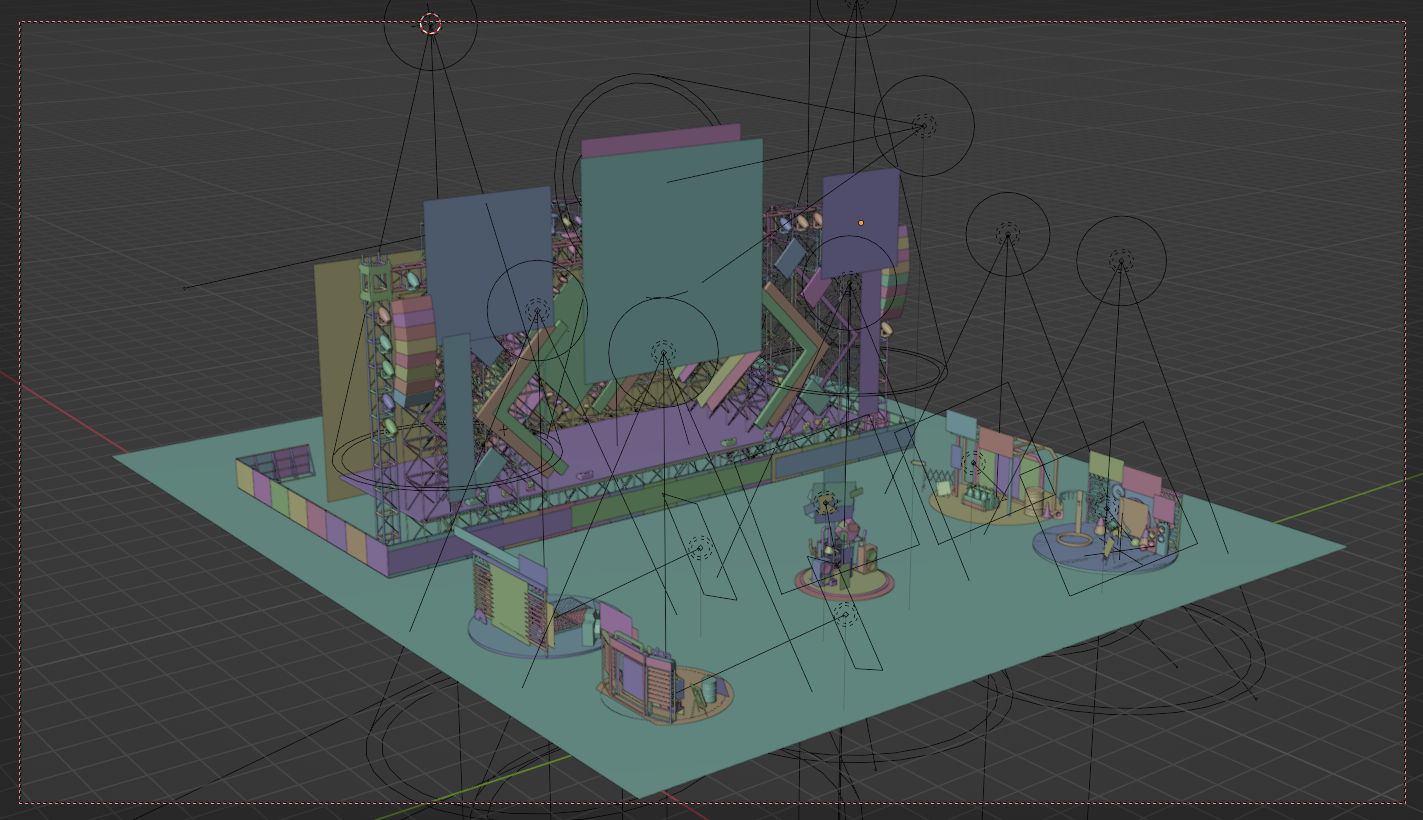

常见的展陈区域划分有:舞台区,DP 点,互动游戏区,拍照打卡区,产品展示区,产品试饮试吃区,门头等。还包含一些其他的点缀元素例如:吊旗,气膜,气球,座位等。具体的场景搭建过程不进行赘述。

STEP 4

当模型场景搭建完成后,材质,灯光,摄像机,背景等成为了重要的调节部分。

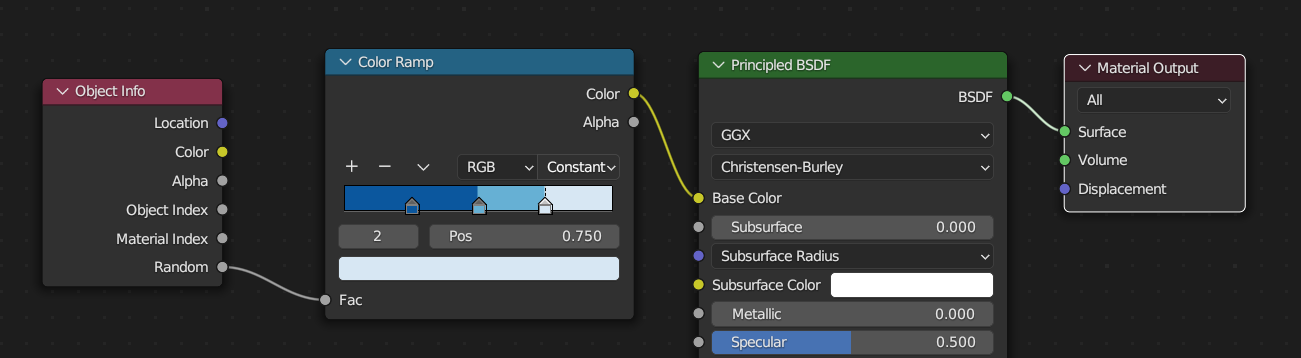

材质:通常删除所有材质,然后使用随机颜色的材质节点进行颜色试验,颜色采样来源于客户提供的视觉参考或色彩方案等。

通过调节 Color Ramp 的色彩占比来控制场景的颜色搭配 。当然这种方式只用于找准氛围基调,对于一些想要特定颜色的模型物体,仍需要调节专门的材质节点。

灯光:针对不同的区域,配合 HDR 贴图,面光,日光,聚光灯等,没有固定的套路,整体干净清晰,明暗有层次即可。

摄像机:可以选择正交摄像机或者透视摄像机,两种选择导致的渲染感觉截然不同,具体看设计师或者客户喜好来决定。

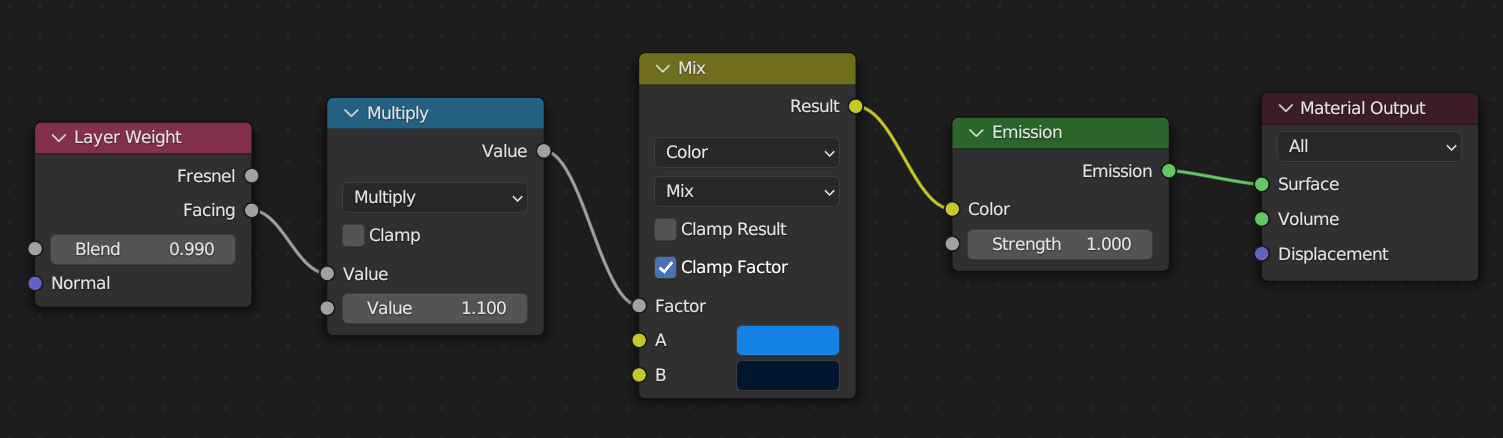

背景:针对某些场景,通常会铺垫一个动态背景,优点是无论身处哪一个角度,都可以得到不错的深邃背景。

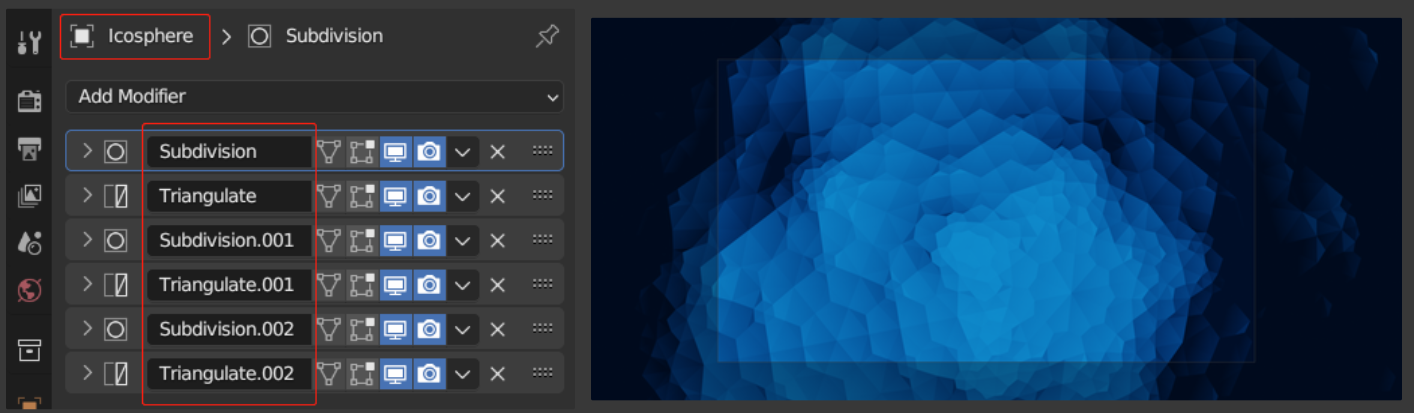

当对 Icosphere 多次细分和三角化后,为了便于观察内部场景,建议将其显示模式更改为线框或者边界。

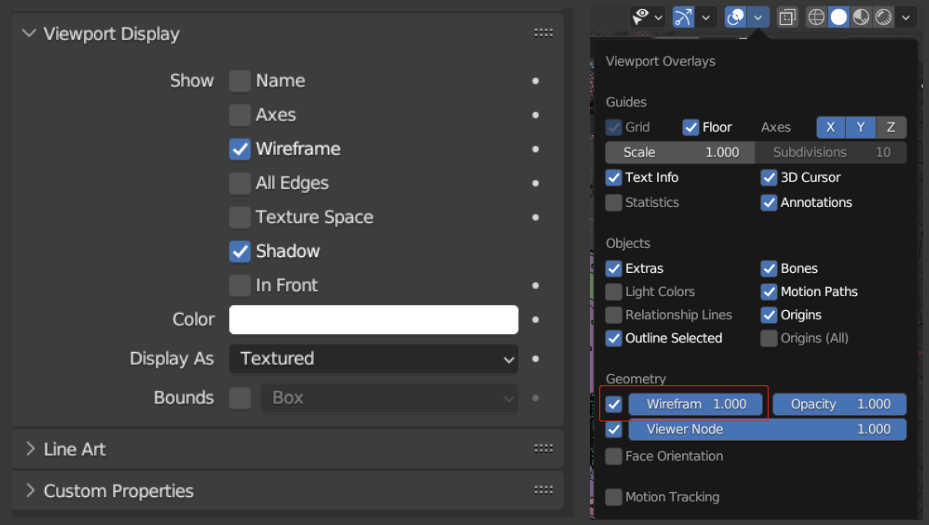

在视图操作中,有多个预览模式需要频繁切换,以下是个人总结,快捷键可以自由设定。

- 单个对象的 Wireframe:Alt+Z

- 场景对象的 Wireframe:Q

- Solid 模式下的 X-Ray:Z

- Wireframe 模式下的 X-Ray:Shift+Z

STEP 5

完成以上各项调参设置后,开始进行效果图渲染。所得到的效果图应该是多角度的,确保展示到各个区域的装置细节。以及渲染单独的区域效果图,便于线下制作对照。这里不得不说,Cycles YYDS。

STEP 6

以往进行设计创作时,单纯为了视觉呈现而忽略了模型尺寸和现实尺寸的对应关系,这会导致在真实测量过程中产生巨大误差。于是乎在第一步进行场景搭建的时候,就应该对场景中所有的模型进行尺寸把控。

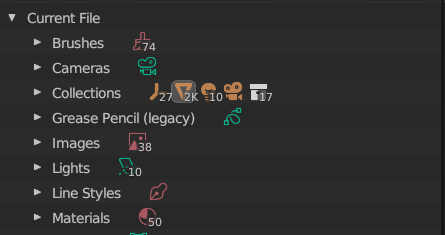

测量时,一般进入 Material Preview,这样便于查看材质着色情况,又不太占用电脑资源。Blender 自带的测量工具,非常好用,美中不足的是测量数据不能够类似于集合的形式加以归类和存储。

至此,完成了三维部分的设计工作,接下来进入平面部分。

三维环境中的 Textures,通常情况选择分辨率较低的素材图片作为材质贴图,这样节省电脑资源,便于预览和渲染。

但在实际生产环境中,场景贴图的分辨率远远达不到制作印刷的级别,需要利用 AI 进行矢量化素材的编辑以及 PS 进行实际尺寸的制作。这往往导致单个的 PSD 或者 PSB 文件体积巨大,这部分的工作流目前还在优化调整中。

另外针对异形模型,需要使用 AI 路径去刻画模型的形状。

所有的文件图片进行整理汇总,形成完稿设计,包括以下部分:场景渲染效果图(各个角度的大范围渲染图+单个区域的小范围聚焦图),尺寸图(长*宽*高),平面制作文件(规范尺寸命名的施工图 + PS 工程文件 + AI 工程文件)。

作为设计师的工作基本告一段落,剩下的就是线下施工方的生产。生产过程中可能会有模型细节对接以及平面宣传物料的制作。

---End---