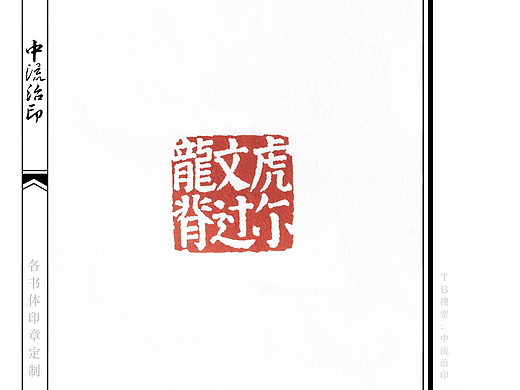

惆怅晚云,朱光潜《文艺心理学》读书笔记-实际简单的老问题,难觅幽奇似此殊

惆怅晚云,行书、白文印

惆怅晚云,行书、白文印

.

对美的认知中,有几个看起来复杂实际上简单的老问题。其一,如果美是人的主观感受,为何在不同人之间会有相同的 、普遍的美感判断。如果将主观感受定义为天马行空的随意幻想,那么这个问题就显得非常矛盾而无解,但事实是人的主观感知并不是人们所以为的那样的随意而又洒脱的存在。

人的感觉器官、神经网络,有着相同的生理基础和结构,对外在事物的感觉与信息处理过程和原理也是基本相同的。更重要的则是,作为美感对比感知参照物的客观世界都是同一个世界,大家面对的白天黑夜、春夏秋冬、蓝天绿地、花鸟鱼虫,并不因为不同的个人而有所不同。这就使相形而见的美感,自然地有了同样的参照标准。

同样的,相同或相邻的群体与文明之中的所有个体,所掌握的语言、知识、信仰、情感、习俗、价值、文化等等都是相同或类似的,那么他们之间基于此的美感的判断,也就不会相差太多。以为个体能够完全独立于群体和文明的执念,是过于自负的乐观想法,与少年人对自由的天真想象如出一辙。

.

.

.

其二,人的感官体验,只是针对颜色、形状、声调等形式的感受,美也就仅限于形式的范畴,连形式组成的事物及其内容和意义,都成了美感以外的东西。这里面的误解,不在于心与物的关系,也不是因为美需要经过所谓心灵的创造表现,这样笼统而神秘的原因。其根本原因仅在于这样一个简单的事实:除了感觉器官的感受以外,人的神经系统特别是大脑也具备感受能力,而身体的内部与神经系统的活动过程同样能够产生各种感受。

身体的手之舞之足之蹈之,情绪的亢奋波动,都能够带来欣然的美感体验。期待和欲望的达成、价值的认同、内容的波澜起伏、思维的峰回路转豁然开朗等等,都能够在神经系统和大脑中产生不同的感觉与体验。这些体验与感官的体验一样,能够产生出相同的神经兴奋,带来美感的体验。

不同人欣赏同一棵松树带来的不同,也只是因为不同人的感官敏锐程度、思维敏捷程度、经验与知识储备程度的各有差异。而对欣赏影响最大的则是,不同个人甚至同一个人在不同时间,注意力和关注点的差异。木匠难免受惯性思维的影响,首先关注木料的利用价值,花匠难免关注到养护和销售价值,雕塑家关注空间与结构,画家关注构图和色彩,音乐家关注风过的树叶沙沙声,最终导致个人感受结果的截然不同。

.

.

.

其三,自然美与艺术美是不是不同的东西,生活的美与艺术美又有哪些不同。在不同的哲学和美学流派看来,要么认为自然美最完美,要么认为自然美压根算不上美。然而,无论是自然美、艺术美、还是生活美,对于人们的感官和神经、大脑的感受来讲,其实并没有什么特别的差异,特别是在对自然、艺术、生活的界定本身都不明晰的人看来,根本没有注意到差别。

它们之间的最大差异,在于其逻辑推论所依据的不同哲学理念,是这些哲学理论让自然、艺术、生活产生不相容的割裂。以神创造的自然为最完美的哲学,无论如何无法接受艺术、生活,这些人造事物与神的造物相提并论的结果,于是就将自然之外的一切踢出美的范畴。以主观直觉表达和自由意识为美的理论,又接受不了完全不受主观干涉的自然和不能随心所欲地自由的生活。到头来不过都是些理论与理论、派系与派系之间的无谓争论攻奸而已。

无论自然、生活、艺术的对象,对于欣赏者来说,都是同样的感知对象,有没有美感、美感的强烈程度,并不与这些分类产生必然的关联。那些理论和派系执念深种的人,会选择性地忽略事实与自己的直接感受。人们从自然、生活、艺术中,都能够感受到极致的美,也能够从中感受到丑的存在。所不同的,只是艺术品作为有目的的人为创作,使之具有更集中的美和更多更深刻的内容、情感、精神、思想的美感。生活则是现实与理想,混杂妥协后的产物。

.

.

.

.

《陈先辈故居》

唐 · 皮日休

.

杉桂交阴一里馀,逢人浑似洞天居。

千株橘树唯沽酒,十顷莲塘不买鱼。

藜杖闲来侵径竹,角巾端坐满楼书。

襄阳无限烟霞地,难觅幽奇似此殊。

.

.

.

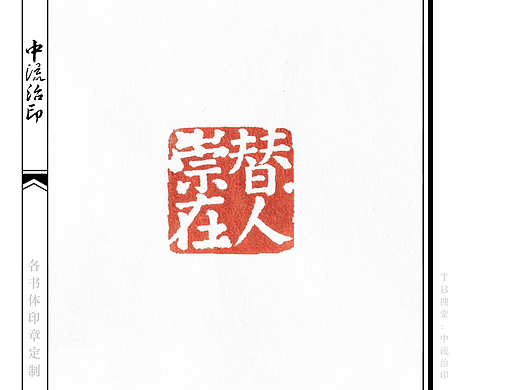

欢迎关注公众号:中流治印,获得免费印章设计。