探索B端运营怎么做

运用你的设计技能,构建企业与用户之间的桥梁

估计有人看了标题就会问:“运营就运营,咋还分B端呢?”

实际真的做了两个端的运营就能发现区别挺大的,B端相对来说更难去做运营,且成本偏高。

B端的运营怎么开始?这是一个难题,其中的思维方式和技巧尤为重要,

通过梳理一些简单易懂的实际案例,总结了一些心得分享给大家,

希望能够帮助大家从多维度看待设计,通过目标驱动达成运营效果,体现设计的价值。

小小见解,个人观点总结不涉及商业,内容如有不足之处,望网友海涵~~如需转载,请注明出处~

本文将从工作中的实际例子总结,挖掘我如何在B端做运营设计的。全文较长,分为三个部分:

我将从什么是运营、策略思维、以及案例分析来讲述B端运营怎么做。首先是关于运营的具体定义、分类和B端运营的区别在哪里开始:

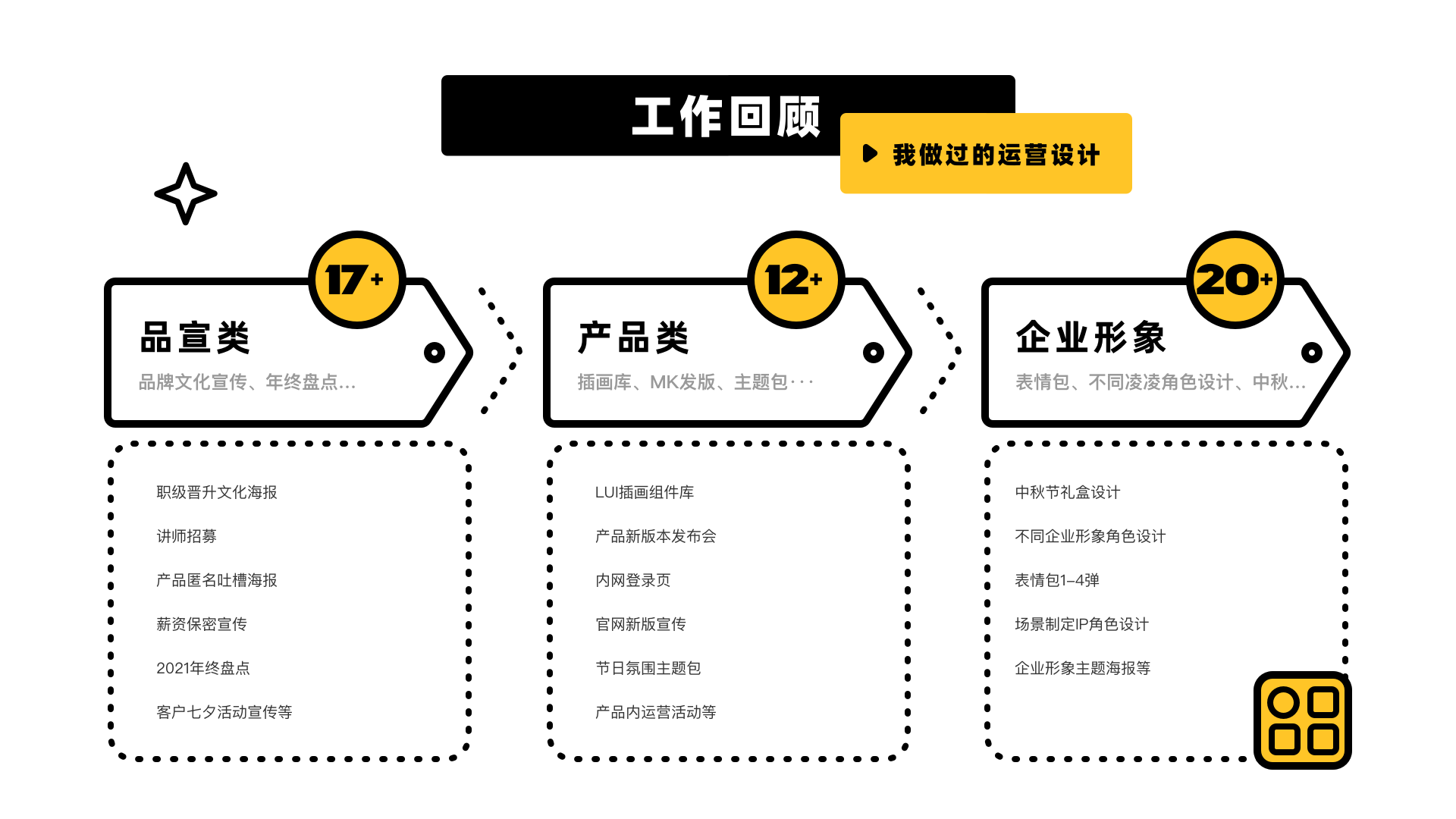

大概过一下我在B端做过的视觉运营——不知不觉画了很多图,每一项的背后都包含着无数次的头脑风暴和改稿心酸,部分内容具有时效性勿以为准,“B端UI≈全栈设计师”

其实运营不止以上,这些我们日常认知的运营设计,多数属于传播品牌营造氛围或营销产品,以及制作视觉信息,给人一种视觉享受和体验。 实际运营是非常广泛的,百度百科一下运营的定义,可以清晰地了解到,运营其实是企业业绩和用户之前的一种调节器,通过技能方法,传递产品价值,吸引用户为企业提升业绩,带来商业价值。

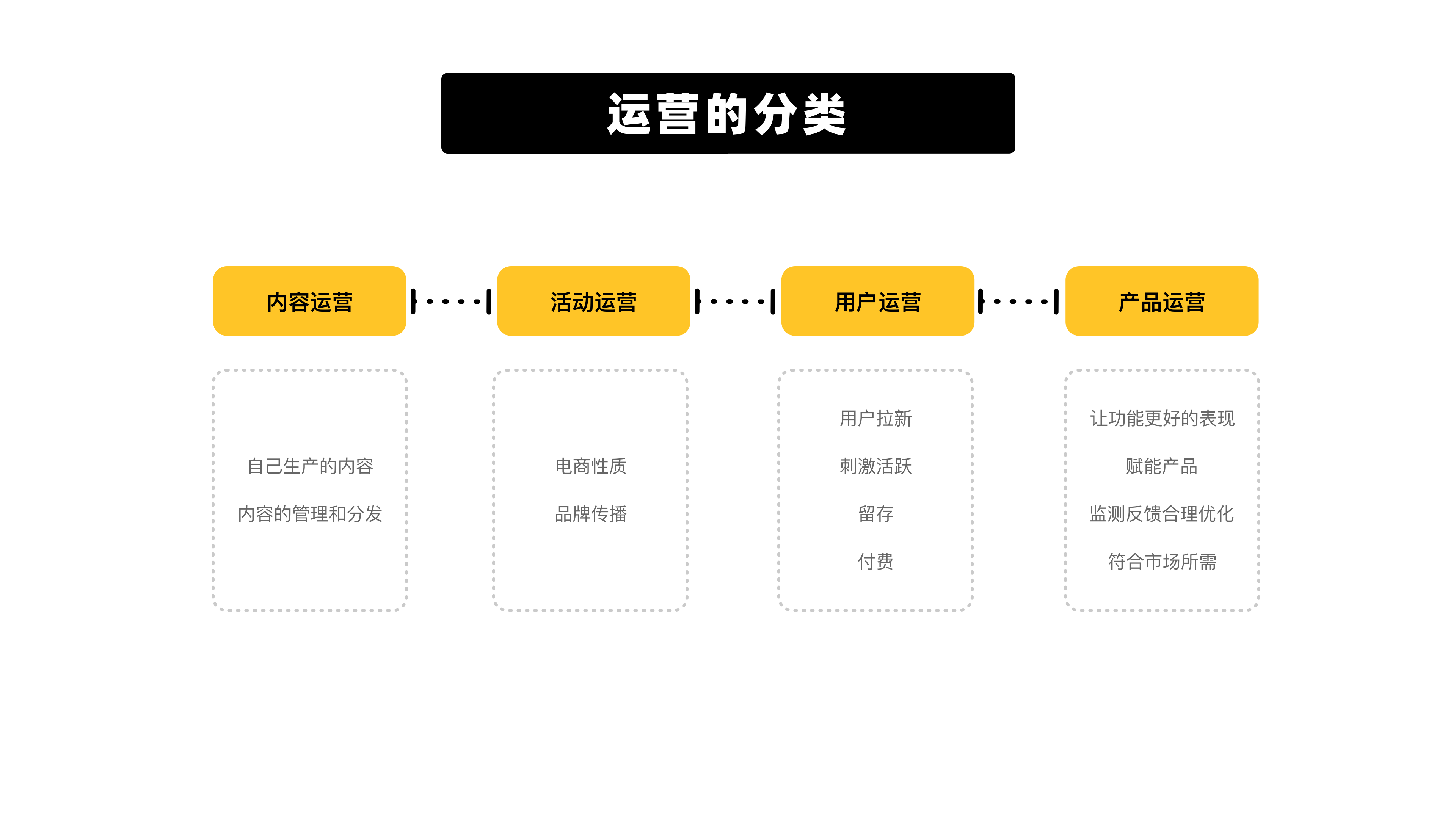

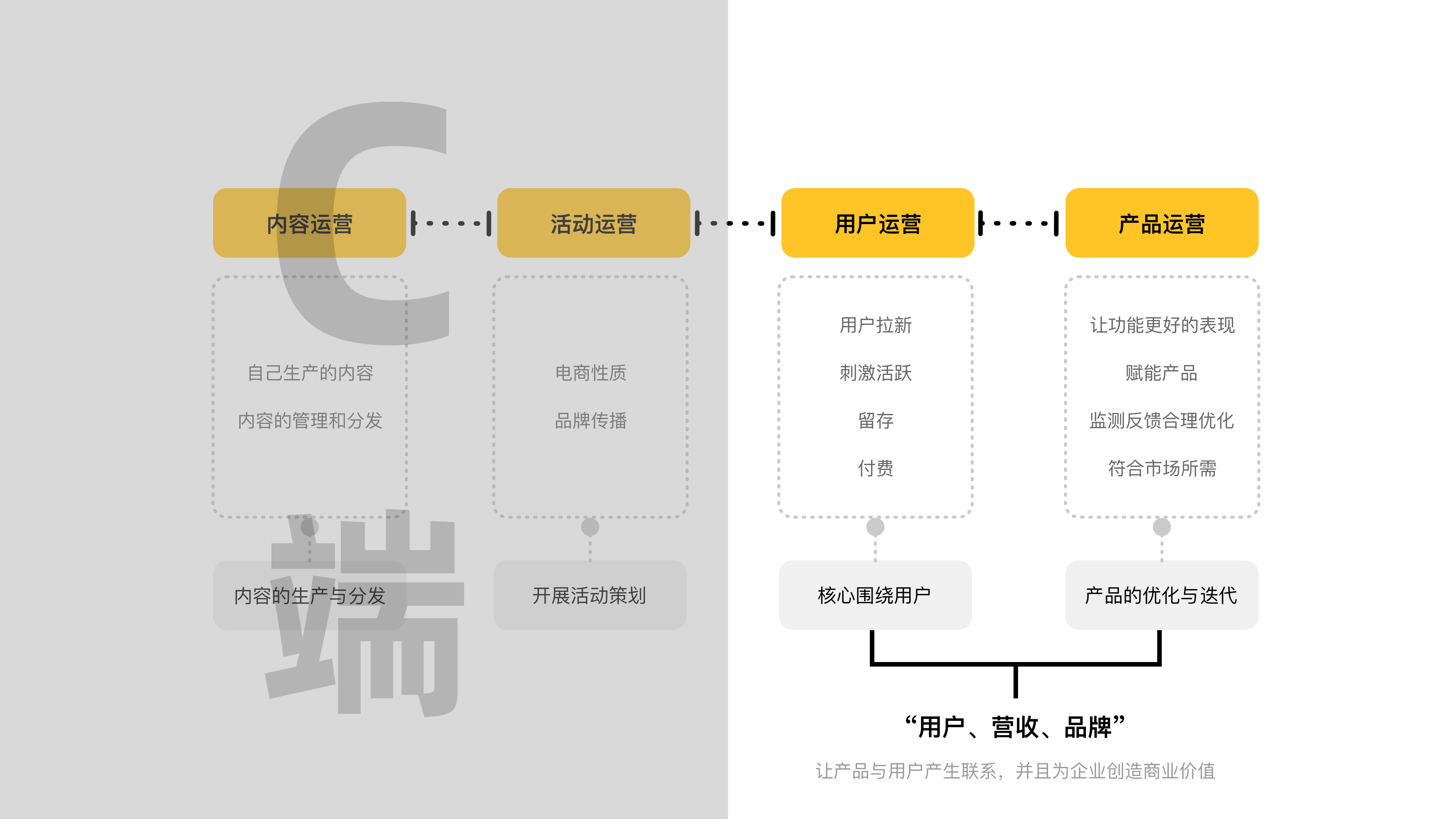

运营一般分为4个大类,分别是内容运营、活动运营、用户运营以及产品运营。

每个运营下方都相对应了一些核心内容,在我们常见的运营宣传和海报多数属于前两大类——内容运营和活动运营。比如活动运营就分电商(包括电商促销、618、双十一、双十二、潮购节等)和品牌传播(包括签到免费领会员、积赞、系列文化温情海报宣传等)类型,内容运营就好比自己app内的一些日活激发内容生产或者管理、调度现有内容的一些操作。

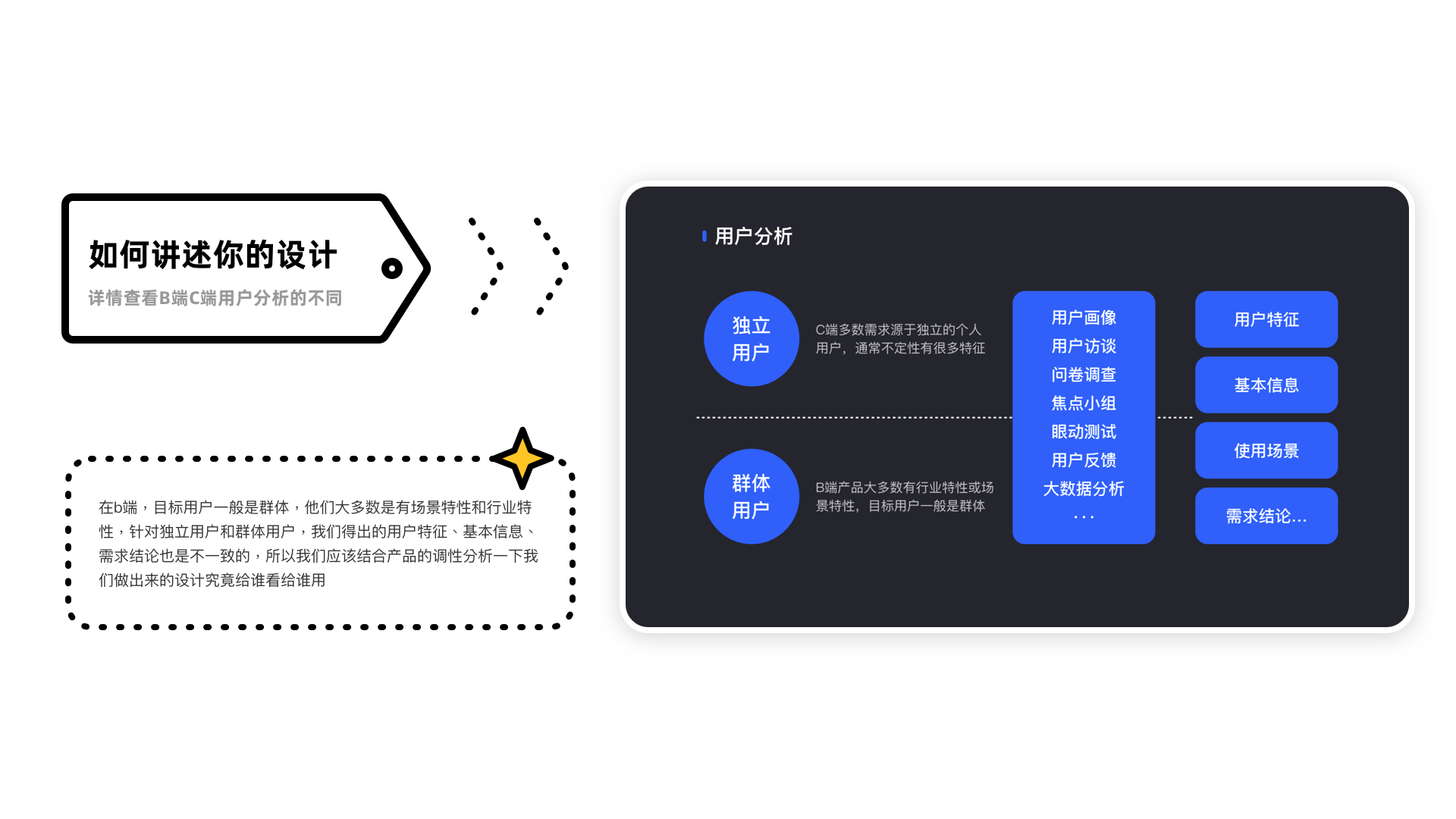

前面两种多数是C端围绕来做运营的,因为C端用户偏独立个体(倾向个人利益和喜好),而B端的用户是群体(倾向场景化和习惯),所以B端运营更多是核心是围绕目标群体和产品本身品牌来做运营,详情参看之前我的分享,“如何讲述你的设计”。

C端用户和产品运营也常见,不过为了对比,C端的前两种运营经费投入要比后两种类型多得多,而B端大多数的运营财力都是投入到后两种运营,主要是围绕着“用户、营收、品牌”,目的为了让产品与用户产生联系,感知产品为其提供价的值服务,并为企业带来商业。

用户运营,简单说就是流量运营,必须科普一个知识点—— “增长模型AARRR”。

增长模型至上而下成漏斗状,越到下面越尖,难度就越大,流量就越小。

运营和数据息息相关,在面对运营类型需求时,设计师需要了解活动设立的背景目标,比如要想拉新,就要做出新颖的内容吸引用户,想要激活,就得做有趣的、直击人心利益或者游戏的运营,想要留存、变现、传播都得让产品本身的价值发挥表达出来,才能吸引用户····

以上了解不同活动设立首要目的,再做运营会更有力量驱动,这个模型有助于设计师在视觉主题创意时充分考虑方向路径。

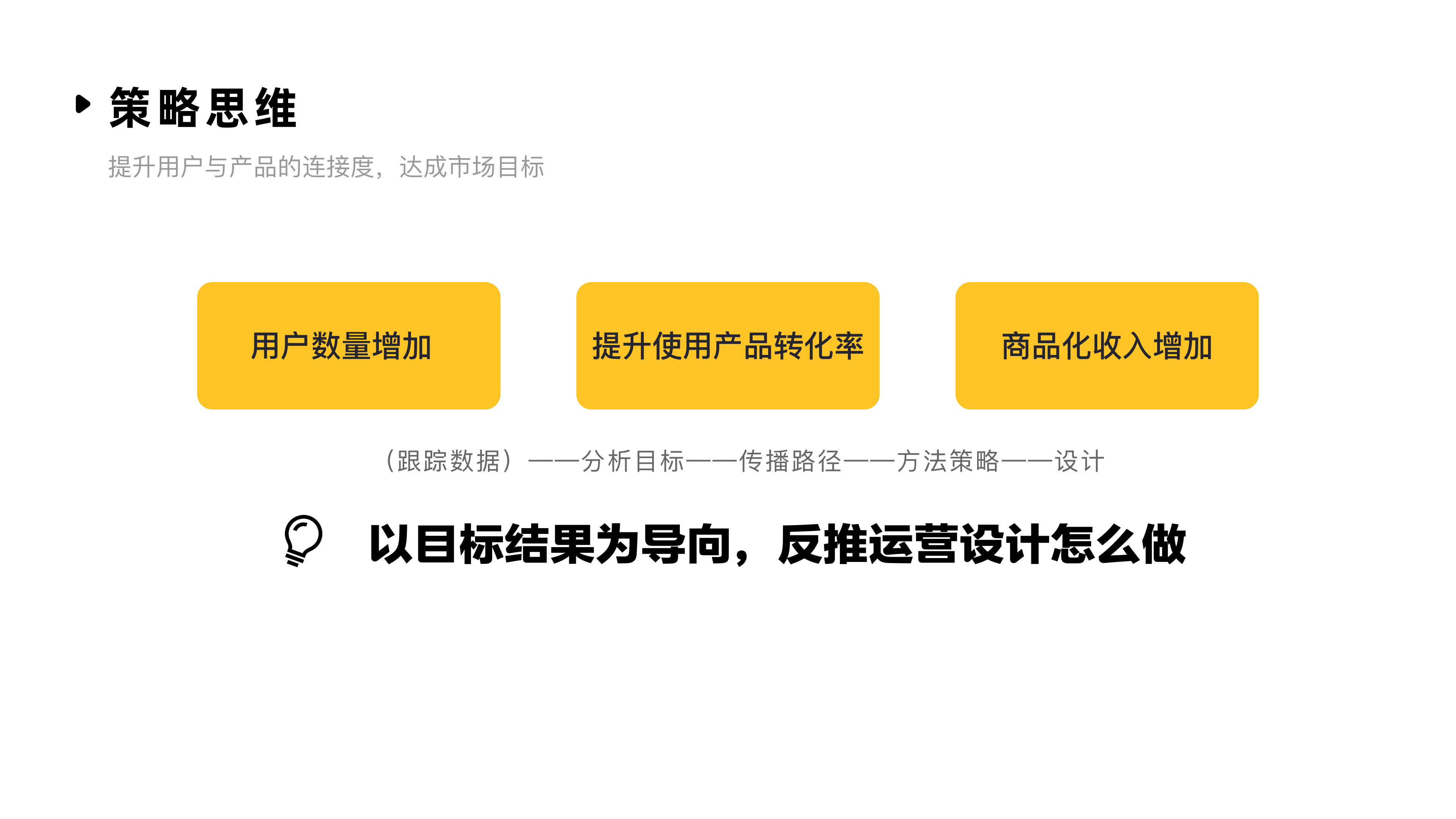

对运营定义有充分认识和了解之后,我们要学会有策略思维去推动设计落地。第二部分围绕“运营目标”、“视觉驱动”和“总结”来讲述。

首先做需求要思考,要以结果为导向提前疏通路径。前面强调过,好的运营就是为了达成市场商业目标,具象的维度就是“用户数量增加”、“产品使用转化率提升”、“商品化收入增加”,我们在做运营设计前其实是有不少案例和场景是可以参考的,因此不要浪费“伟人的肩膀”!!!

以目标结果为导向,反推运营设计怎么做——

比如你的需求是产品页拉新引流,那么就应该先去分析之前页面的数据,看看用户对哪一块的信息敏感度高,然后用户喜欢什么风格,总结分析结构化高频内容去设计。

事先了解你做这个事,放在哪个渠道去推广,如果是微信移动端H5肯定是给未知用户大众看,那么你设计的内容一定要接地气,不能太广告,不然非专业人士无法看懂,点开了以为是“骗子链接”就直接退出,又或者你运营内容消费者面向更成熟更专业的渠道,那你设计的视觉就不能太过于炫酷而忽略了产品本身功能,占用大篇幅视觉连核心信息找不到···

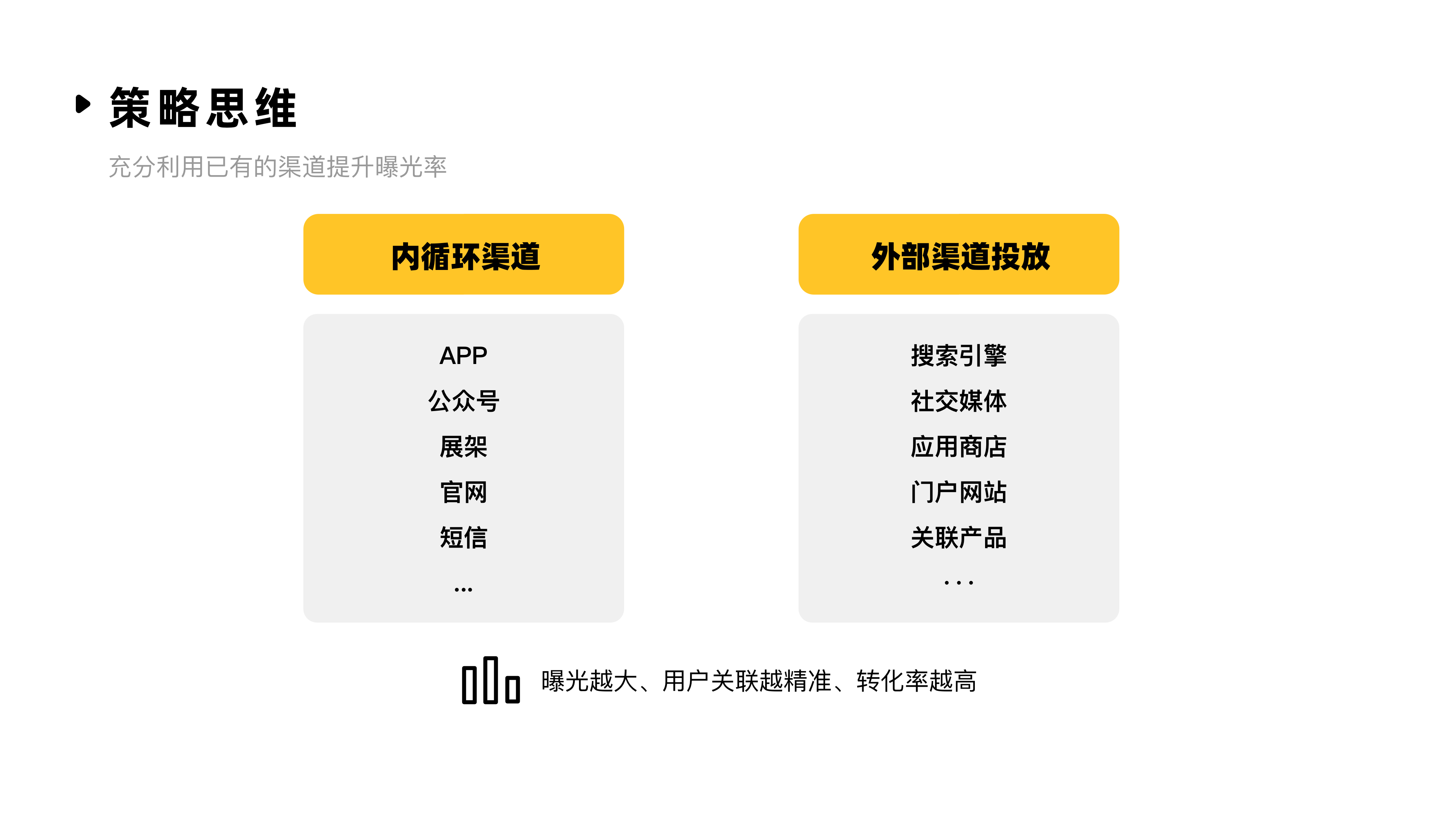

所以了解熟悉公司已有的传播渠道和路径是非常重要的,要“对症下药”,多渠道曝光,用户关联越精准,转化率就越高。

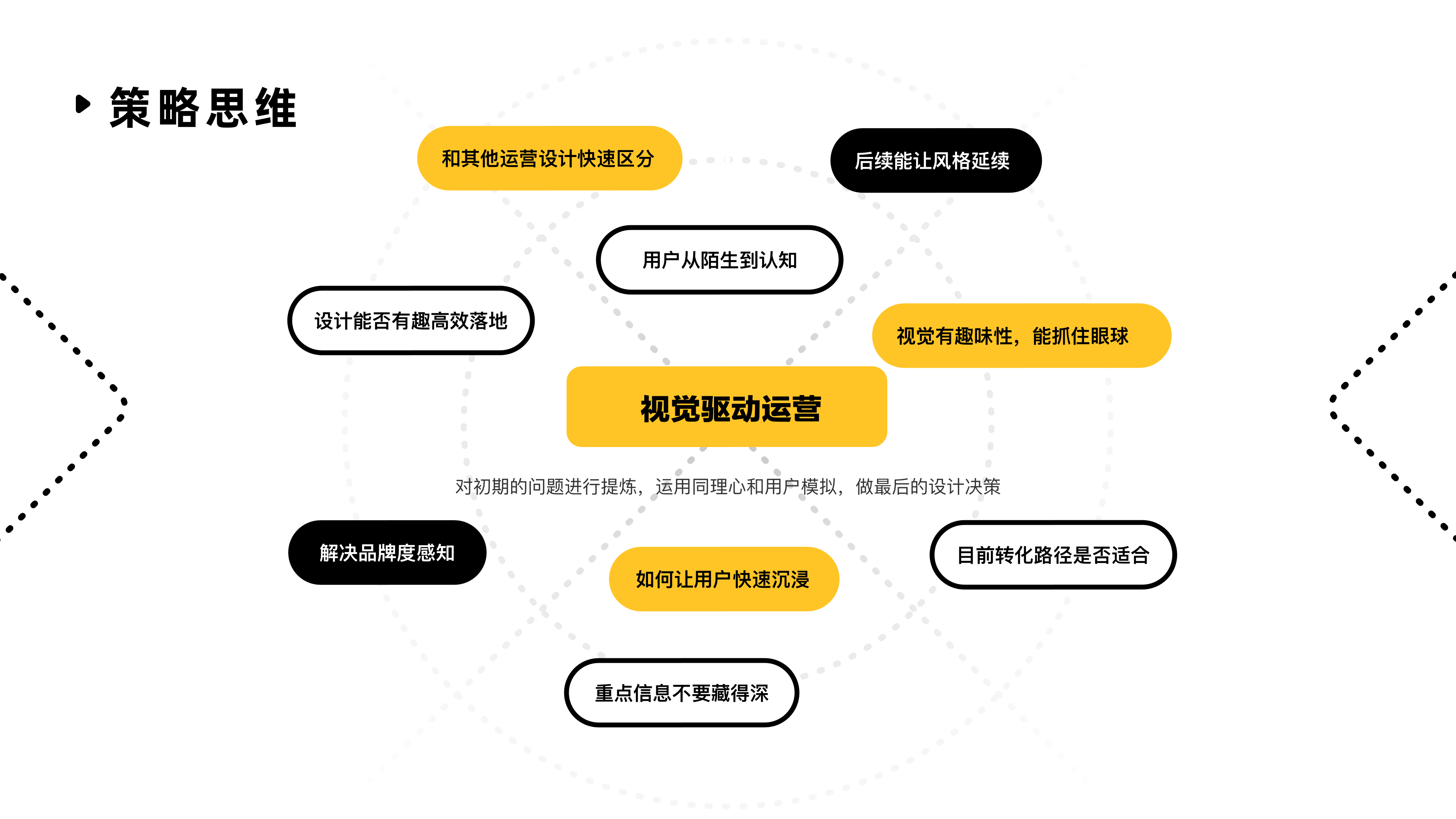

请对待好你身边日益“头秃”的设计师吧,他们身兼多职。运营设计太不容易啦,因此后续我们拿到设计需求时,需要对初期的问题进行提炼,然后运用同理心和用户模拟分析,总结一些策略方法,最后再做设计决策,改稿都会少很多!所以以后做运营,先在心里问自己以下问题,看看有没有清晰的答案:

讲了那么多,接下来通过4种不同类型的案例分析,将视觉驱动运营如何进行到底说个明明白白。

本文分析案例均为工作内容,部分参考样式是搜索同类产品官网已经公布的画面,仅供参考~

案例一:B端产品落地页,(落地页:百度投放关键词,搜索后展现的结果)

由于产品定位和用户群体的原因, 之前我们的落地页推广风格一直比较拘谨,这些是较早的落地页,那个时候目标是从产品本身出发,宣扬内容。

因此可以看到整体设计风格比较“规矩”,而不知道的某些人误以为某些原因也就是真的太断章取义,而今天我们落地页的目标是需要推广拉新,我们就要从视觉风格上做很大的改版。

个人非常欣赏的产品参考:

轻流 :https://hc.qingflow.com/76day2022/

火山引擎:https://www.volcengine.com/product/ecs

他们的视觉吸引、品牌感强、转化点击入口明显,面对未知用户群体,他们的品牌形象和产品基调都非常炫酷,吸引人,在内容相似的情况下,视觉越抢眼,吸引的浏览量越多。

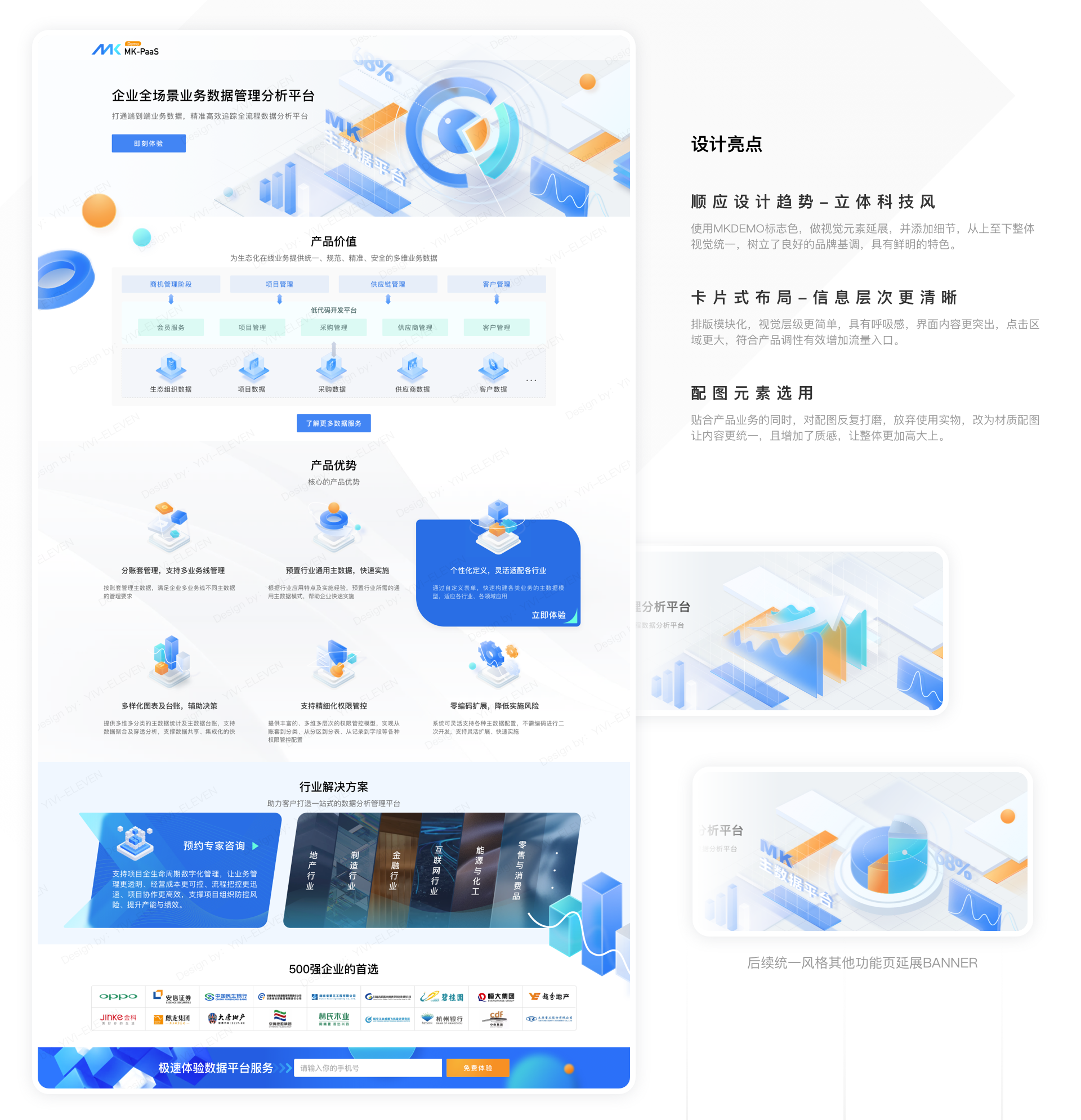

本次采用的设计策略:之前投放页风格对比,从审美刺激用户,吸引用户,视觉最终效果如下:

(使用工具sketch,定稿时间2-3天)

视觉上采用了立体科技风,使用标志色,做视觉元素延展,并添加细节,从上至下整体视觉统一,树立了良好的品牌基调,具有鲜明的特色;

布局上,采用响应式布局,信息卡片化,增加了体验点击入口,同时贴合产品业务的同时,对配图反复打磨,放弃使用实物,改为材质配图让内容更统一,且增加了质感,让整体更加高大上。

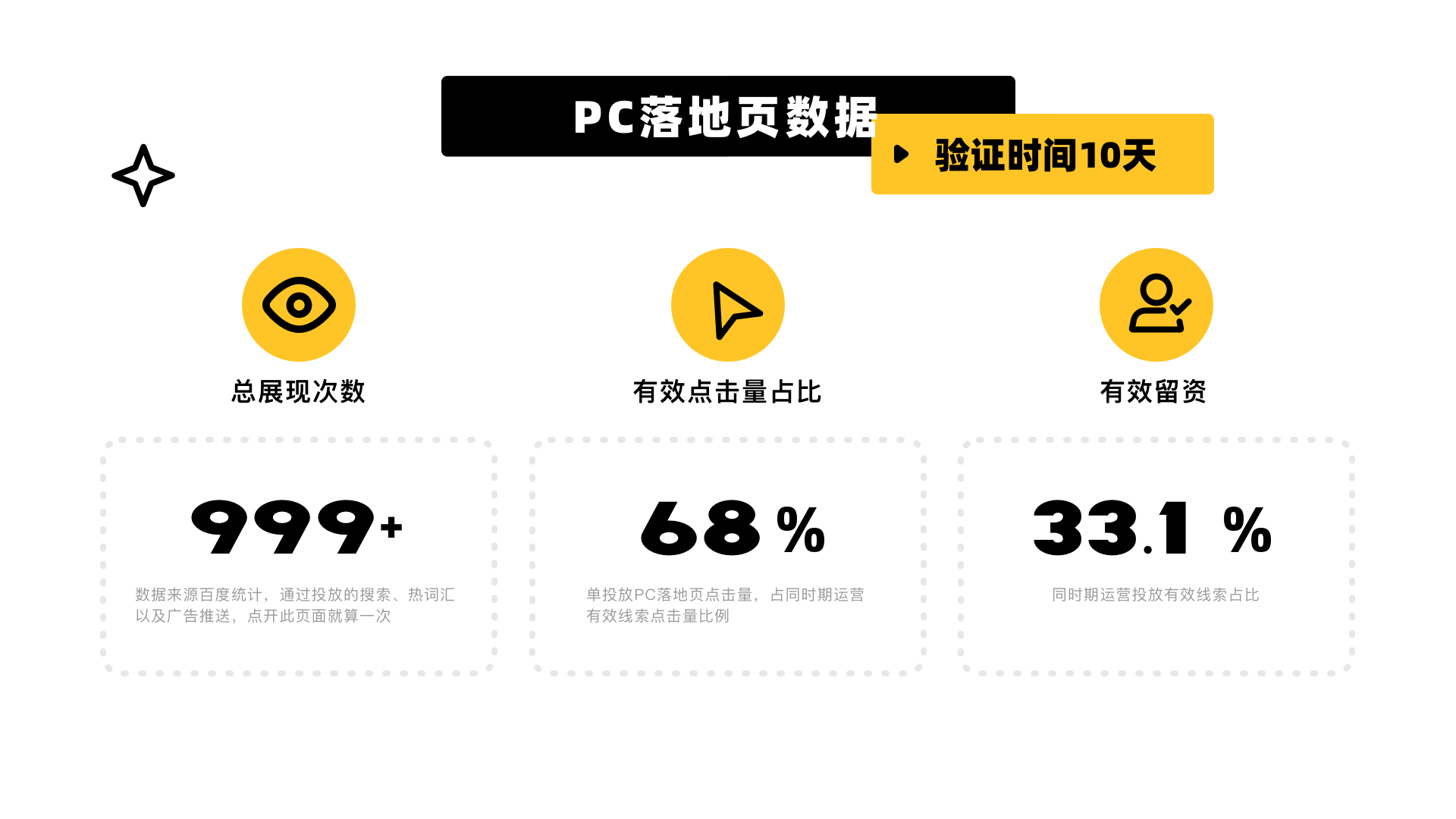

经过10天外部渠道投放,得到了有效的数据验证(详细数据算法已脱敏):

接下来是另外一个外部投放渠道推送,数字化办公基座免费体验H5移动端案例,这个就是通过产品运营的方法,埋点数据分析,总结出的高转化结构页面方法,来做的留存、传播运营设计:

设计策略:根据以往市场投放页,和产品投放诉求,总结出最有效的运营转化内容结构,再做设计。

移动端长图,最好是三屏左右长度,分别是首屏建立品牌形象、然后介绍相关产品的亮点和优势,最后彰显公司的实力和荣誉,通过对用户依次进行“吸引-相信-动心”的动作,并在每一次内容之后增加点击入口,来综合提升留存转化率。

最后设计的样式如下,就是第一屏直接使用产品的名字来做视觉主图,强调品牌和功能,并且留了空间给表单展示,用来告诉用户下面还有内容;

二屏通过图文卡片的形式,组合亮点功能,提升系统相关热词匹配;

第三屏展示荣誉和案例,提升自身产品的可信度,传递自身优势,抓住最后的机会吸引用户点击。

经过结构化设计的移动端H5,最后的浏览量、单个有效ID访问游客数据都同比之前提升了很多,停留体验时常的增加也从另一个维度说明,运营页面的内容在优化之后能让用户更感兴趣。

因此我们在做B端运营的时候,应该多考虑落地后的场景经,把目标作为首要,然后用创意和想法结合视觉,准确传递出信息内容,这样才能让设计的价值充分体现,而不是在自嗨的时候忽略了最根本的结果。

以上均为需要高的成本外部渠道投放,相比高成本的外部投放渠道,我们自身拥有的内部渠道成本较低,其中最大最有效的流量渠道就是官网,好好利用官网的产品内容优化做运营,往往是提升数据最有效的方式之一。接下来是官网的案例:欢迎大家点击体验~~~

蓝凌:https://www.landray.com.cn/

以下内容本人在团队内已做过分享,培训班请勿拿来做资料!转载注明出处!

首先为大家带来官网的产品入口优化案例:

大家可以看到,原来的入口样式没有太大区分,比较相似,但是经过我们长时间的用户行为观察,发现首页如此吸引流量的地方,转化并不明显,原因是可以通过用户行为预测到目前样式存在误点操作。

长达半年的点击热力图,清晰的展示了设计师设计产品入口存在的问题(辅助选择文字的点击比产品入口点击率高),因此我们需要反思,做设计之前需要考虑用户场景,用户很多行为是不是能规定死的(banner已经有自动循环播放,两侧也均可切换,但是用户还是习惯去点下面的轮播条),尽量避免让用户做选择,才是产品运营的首要任务。

综上,整理完主要问题后,经过几版本的优化,最终决定去掉辅助选择文字,直接改为每个产品单独模块,且采用配图右对齐,形成视觉差。

样式上选用了不同的颜色,更方便区分,塑造整体亮点和质感,即使在banner下面,产品入口也不至于被弱化。鼠标移入卡片就有动效反馈,赠大面积到整个热区,更方便点击操作,进一步优化方便用户选择 。

经过上线五天后的数据验证,已经能看到用户点击方式有了明显改变(时间越长这块热力图差距会越大,用户行为会更明显),虽然用户还是会聚焦文字信息去点击产品,但是整个模块优化后已是正确操作,所以后期的每个产品入口数据都有了明显的提升。

除了首页产品入口条,流量最大的还有导航,所以针对提升用户点击率所做的运营还有,优化产品导航布局。可以看到我们产品的内容是相当丰富的,但是从一个用户的角度来看,这个导航内容过多,不利于作选择,页面空间占比高,容易跳出。所以产品运营的切入点选择了,视觉上去优化吸引,降低用户决策时间,让用户快速进入第二层级。

在网上寻找了一些比较优秀的参考案例(自行搜索百度云、阿里云、神策数据等),可以发现B端产品的共同特点,就是复杂且多,在这里米勒定律(人的记忆7+/-2)方法完全不够,通过模拟用户场景的行为为路径,寻找最佳转化入口只能换一种角度,那就是帮助用户抉择——提升用户决策效率,降低选择时间,采用0123定律(不要让用户思考,一眼就看到想要的,页面重点2个左右,3次点击哪能找到自己想要的反馈)。

产品优化是要考虑开发成本的,因此在功能上尽量不增加工作量,从视觉聚焦修改,辅助分类不可点击的字体都变灰,可点击的字体增大两个字号,选取两个产品重点突出,背景切图,一天内就快速上线了,后期经过一个多月的时间验证,产品入口的点击量直接同比平均提升到百分之四百以上,跳出率也适当降低,实际证明“用户的决策速率快对点击量起到了关键的作用”!

通过以上运营,我们千辛万苦把“漏斗”底部的流量聚焦到产品,结果自身产品的体验链路复杂,用户进来不知道如何操作,一下就退出···这样前期的努力都白费了,所以最后分享一个体验链路运营的案例,让大家把握好机会,不要让用户流失。

优化体验链路最重要的是内容引导,视觉起辅助作用,首先搞清楚主次有利于后期做运营的方向,恰好本次案例中,我就考虑的层面太浅而忽略了本质。

方案1,只考虑到提升品牌,增加情感化设计,就融入了企业形象元素做引导。

实际用户感知不到这是个什么,因为外部渠道投放的运营宣传都是偏向商务B端风格,是稳重大气贴合产品的,突然到产品内部就出现一个不太熟悉的“小可爱”,站在企业角度宣传了品牌没错,实际会降低用户对信息的聚焦程度,因此此方案没有实际落地。

有了上述,方案2更偏向商务风格运营引导,类似会员充值、付费体验等,上架测试前整个体验流程没有问题,充分抓住了眼球,但是这个权益整体给人感觉“很贵”不像免费,在所有界面中也比较突出,有点过头的意思,因此方案2也没能实际运用。

综上,最后贴合产品内部风格延展,以及品牌调性,使用了品牌色的对比色,再结合“会员权益”的特点,选用立体概念风格,主色调橙黄色,此后系统中的“权益”都是用橙色系,既保证了产品的引导突出,内容聚焦,又使产品视觉规范统一。

最后成功引导用户深度体验,注册信息占比6%,虽然这个数据量看似很小,但是在B端中,产品的用户是以群体为单位,“DDDD”同理换位思考运营岗的人士相当不易,好好珍惜!!

站在用户的角度挖掘他们的心理,以擅长的技巧创作出彩的画面,设计不止于此,用好的视觉表达,助力产品用户增长,让更多人感受到设计的价值。