体验设计的6大工具模型

本文给大家整理了体验设计师的6大工具,模型属于设计方法,而作为设计的指导思想或者具体的设计思路,铁汁们请谨慎食用~

前言:

为什么掌握了很多方法论的还是做不好设计?

个原因很简单,因为他们都是通用方法论。实际工作中我们遇到的项目通常紧急且各有不同的诉求,而通用方法论只是我们的一种知识储备,在我们上手设计时会对我们的设计产生基础的正向引导,帮我们规避一些低级的体验错误,比如莫名其变的交互手势设计or和WCAG色值对比度偏差很大的视觉设计。

无论是分析需求优先级的kano模型/大项目问题挖掘的双钻模型/尼尔森十大交互原则还是设计排版的那些格式塔原理,在做真枪实战中你会发现它们就像一个上真战场厮杀的战士带了把华丽的歌舞剧假刀的感觉。

大纲要点:

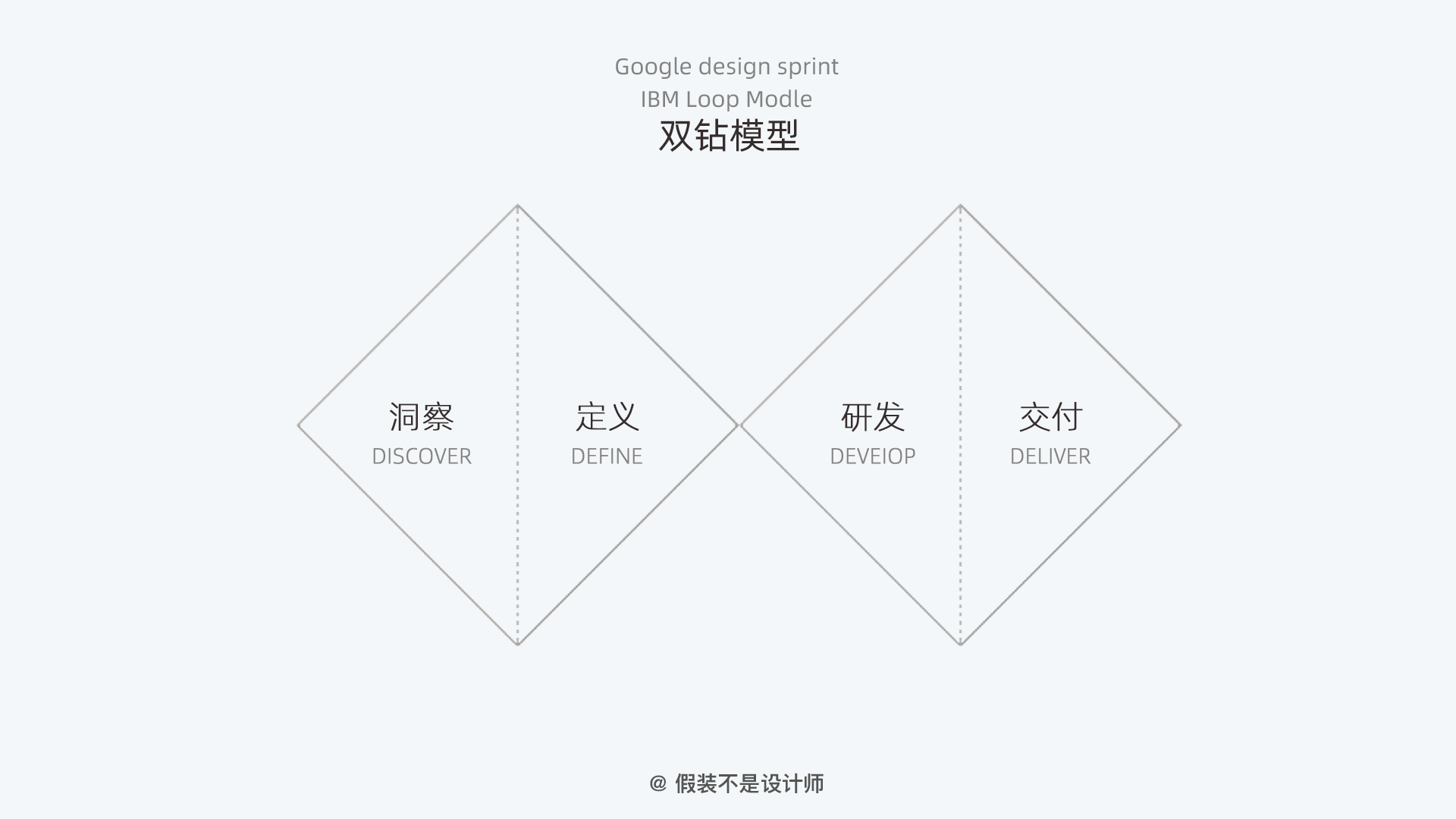

1、google design sprint/IBM Loop Modle/双钻模型

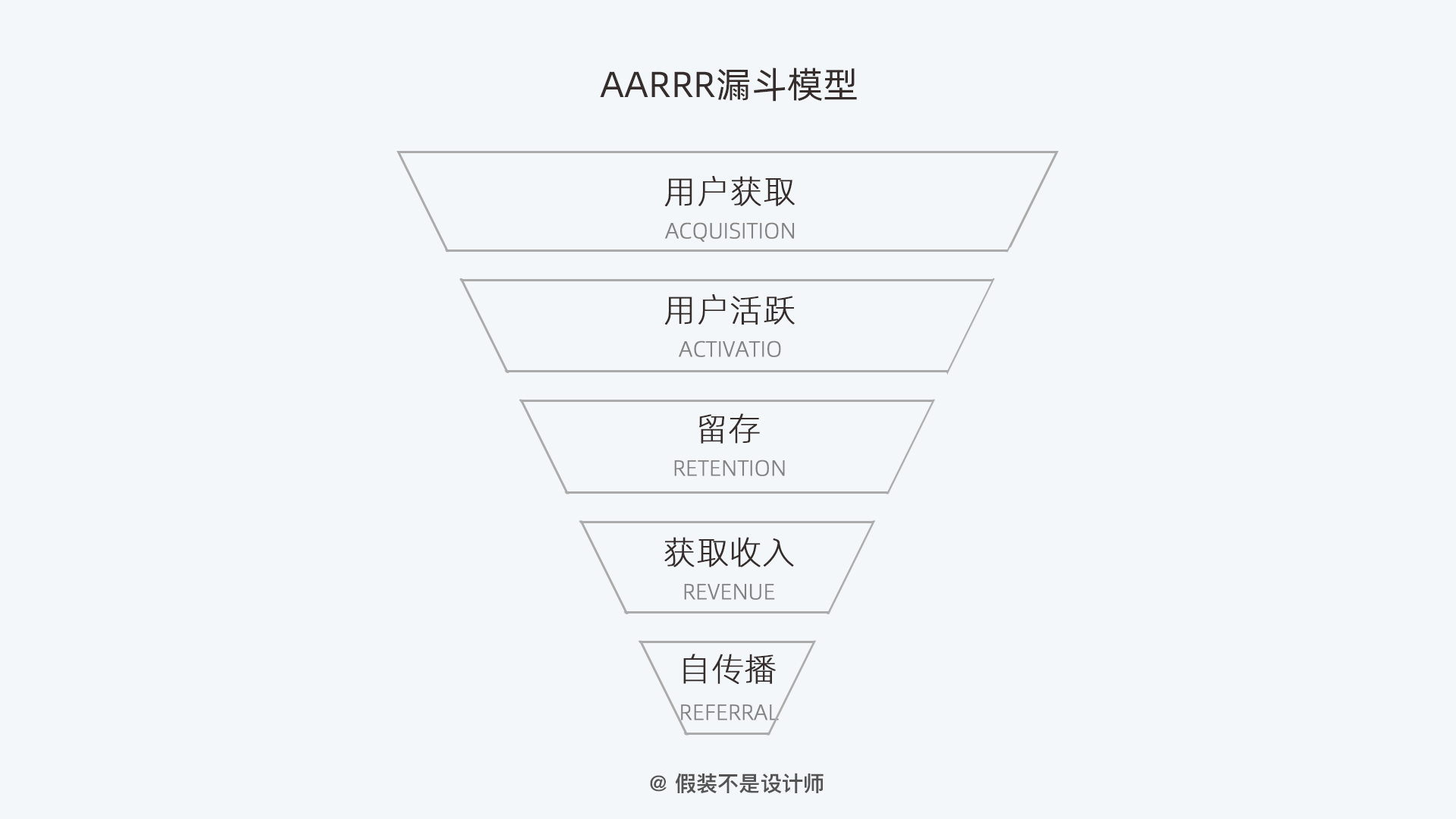

2、AARRR漏斗模型—用户行为分析

3、KANO模型

4、SWOT分析法

5、用户体验五要素

6、用户体验地图

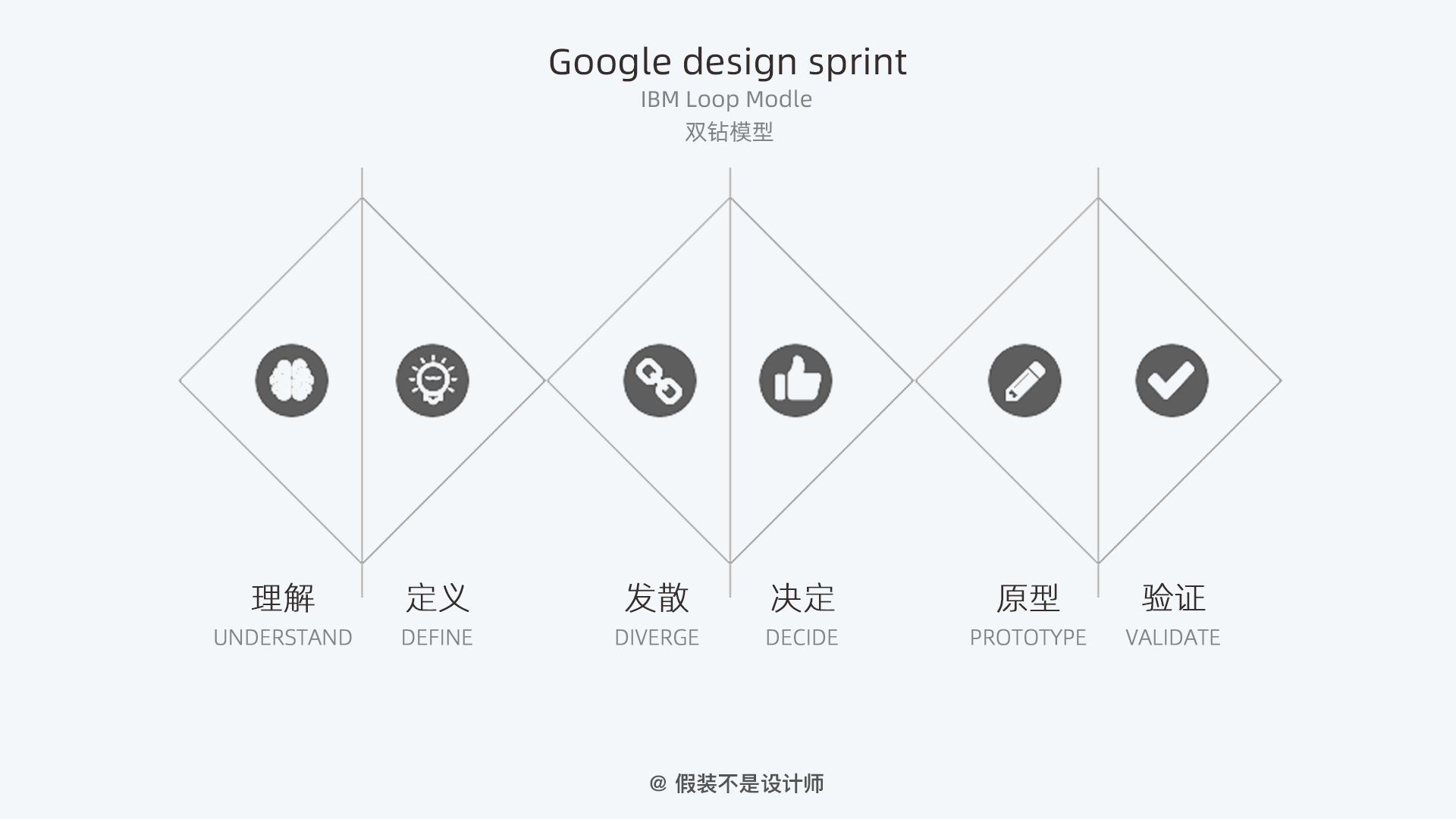

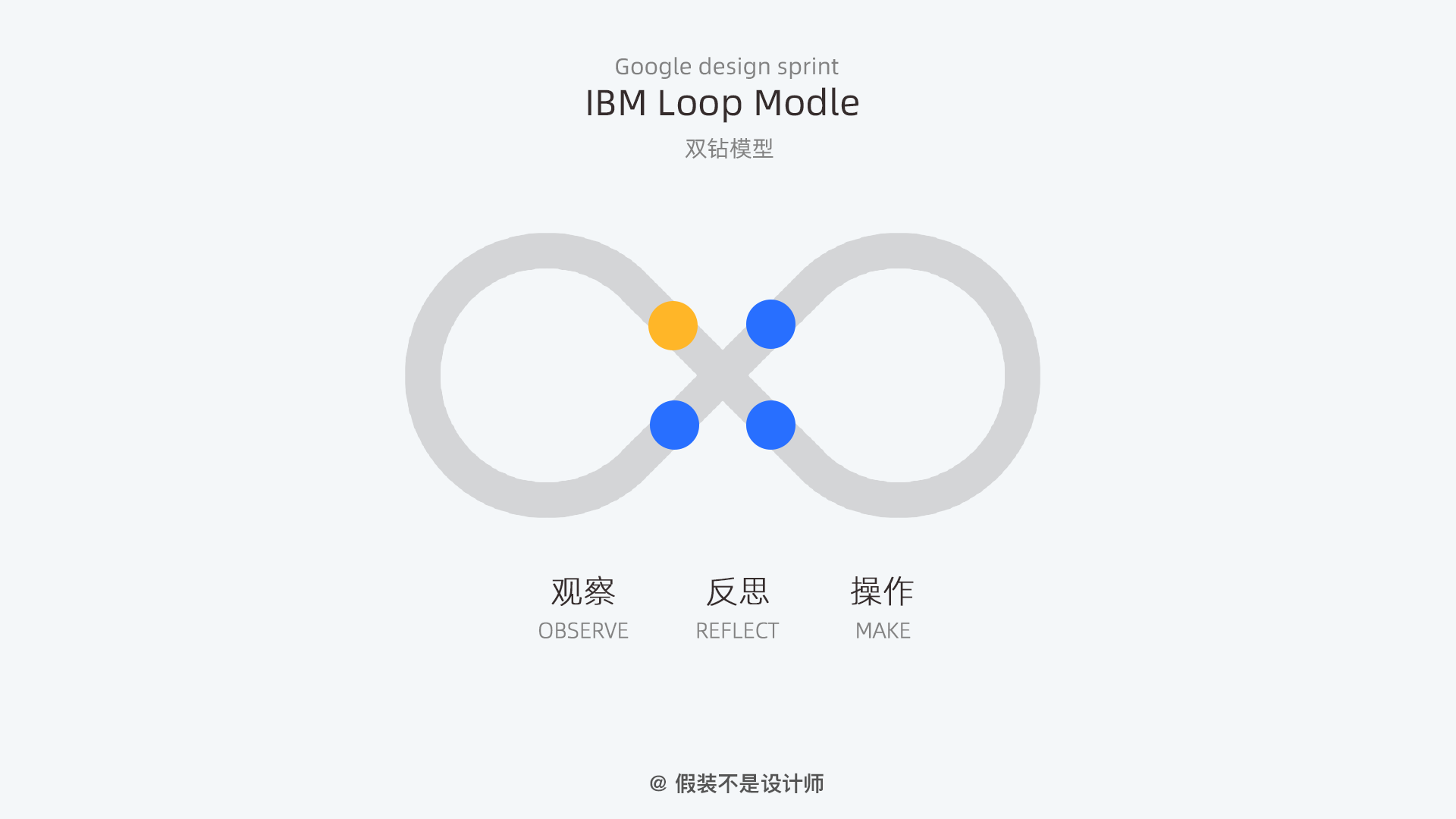

1、Google design sprint / IBM Loop Modle / 双钻模型

前期思考+需求定义;设计方法模型

这三个模型其实表达的意思都是一样的,都是产品设计的流程结构,结构上来看就是一个:发散-收紧-发散-收紧的一个设计的过程。

以下我就以双钻模型为例:1、洞察(需求)-2、定义(目标)-3、研发(方案)-4、交付(产品)

1、问题发散:为了解决xx产品的问题,从几个方面入手(发散的过程)

2、定义问题:将发散的几个进行定性和定量的调研分析,从中找到提高用户量的关键点;做可行性分析(收紧的过程)

3、构思方案:确定好了具体的方向,通过漏斗模型构思几个方向去解决问题(发散的过程)

4、交付方案:通过a/b tast等测试,细化最终的方案(收紧的过程)

总的来说双钻模型就是持续假设和验证的过程,小到日常生活大到战略范围层的规划都同样适用

双钻设计模式属于设计方法,不是设计的指导思想或者具体的设计思路。很多时候许多方法论就在大家在日常生活中,不必过于神化。

二、AARRR漏斗模型—用户行为分析

1. Acquisition用户获取:

用户如何获知你的产品,流量从何来

2. Activatio用户活跃n:

运营策略,营销策略

Kol影响力

ugc+pgc的拉新能力

3. Retention留存

用户渗透度、日活、月活;流失率

运营留存(拉新佣金、等级特权)等手段增加黏性

营销留存(促销活动)占便宜的心理

4. Revenue获取收入:

付费转化率、营销营收、

运营收入

营销收入

5. Referral自传播:

通过分享,裂变传播

营销奖励策略

三、KANO模型

东京理工教授命名,对用户需求分类的优先级排序的模型

基本型需求-期望型需求-兴奋型需求-无差异需求-反向型需求

1. 基本型需求:

痛点;该类需求为必须满足形需求,如不提供此需求,用户满意度会大大降低;做的好满意度也不会显著提升

(总结:做得好应该的,做不好被骂)

2. 期望型需求:

痒点:用户的期望需求

(总结:做得好满意度提高,做不好被骂)

3. 兴奋型需求:

爽点:用户意料之外的需求

(总结:做得好满意股提高,不做也不影响)

4. 无差异需求:

用户无感的需求,做得好做不好都无感

(总结:别做)

5. 反向形需求:

根本没有这个需求,提供反而导致用户满意度下降

(总结:别做)

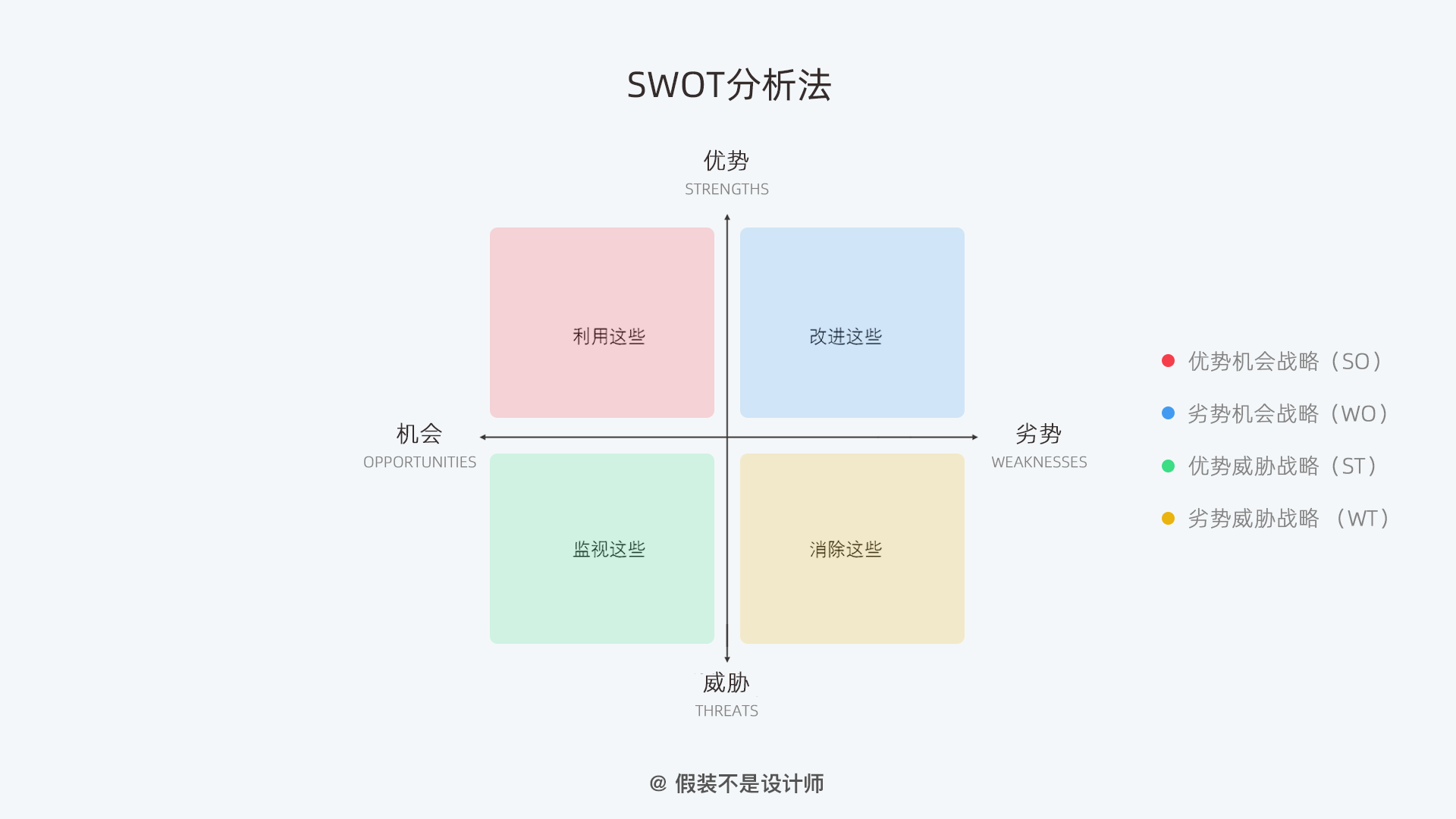

四、SWOT分析法

所谓SWOT乃是四个英文字首的复合字,其包含了:优势(Strengths)、劣势(Weaknesses)、机会(Opportunities)、威胁(Threats)。

SWOT分析也没说的那么复杂,我们通过下图来直观的了解该分析方法:

优势机会战略(so) 劣势机会战略(wo)

优势威胁战略(st) 劣势威胁战略 (wt)

举一个简单的分析例子,假设你在找工作:

互联网体验设计很火(o),而正在找工作的你毕业于产品交互专业(s),你利用行业的机会和自身的优势找到了一份大厂的高薪工作(so);但是入职后你发现,实际的工作中你发现领导更偏爱全能型人才,而你缺乏某些技能(w),于是你不断用课余时间学习技能(wo),但是到了年终评级,你发现竞争非常激烈(t),你仔细反思发现自己还有欠缺,于是开始观察优秀的同事是怎么工作的(st),不断调整自己(wt),最终得到自己想要的职级。

设就是通过swot分析法,对个人职场竞争力的分析

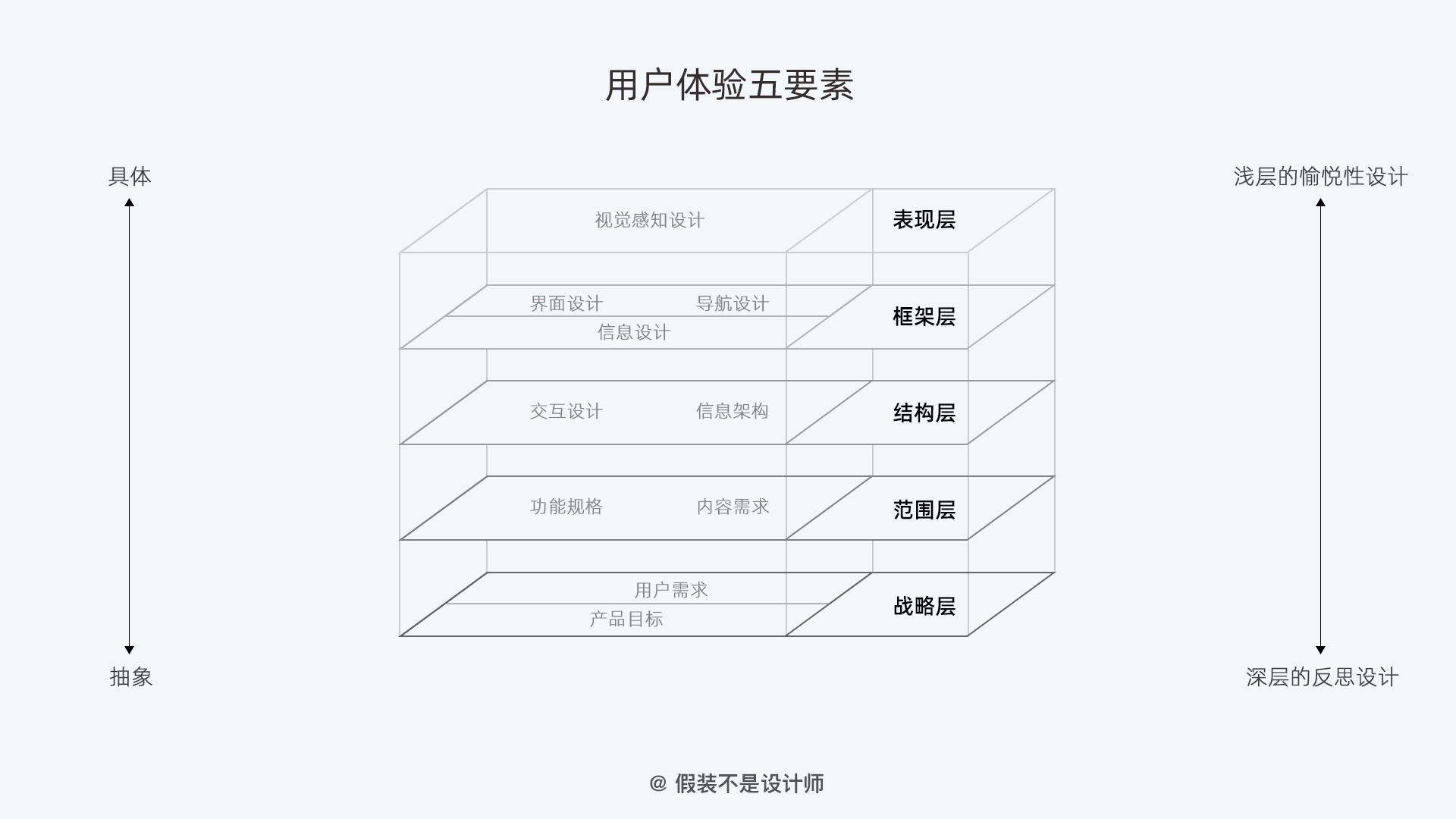

五、用户体验五要素

用户体验五要素模型是《用户体验要素》这本书中提到的,通过研究用户体验要素找到提升用户体验的机会点。

原著将将用户体验分成了五个层次:

表现层

用户拿到产品后,产品呈现给用户的第一印象。例如,产品的主色调是蓝色还是红色、采用了扁平风格还是拟物的风格等。框架层

当用户进入产品时,用户对产品的整体印象。例如,进入产品后,用户可以看到菜单是怎么设计的,每个菜单分别对应什么功能。怎么找到需要的内容,是通过列表还是搜索框。结构层

用户开始使用产品后,用户对产品的感知。例如,从购物到完成支付的流程是如何的,在各个环节是否有信息提示等。范围层

更深入地使用某个功能时,用户对功能的感知。例如,聊天功能是否支持自定义表情、是否支持发送文件等。战略层

用户使用完产品之后,用户判断是否完成了他的目标。例如,通过产品进行购物、通过产品阅读需要的内容。

作者认为设计师在日常工作中容易深陷自我为中心的自嗨设计中,所以无论是产品还是交互,在产品设计时都要注重整体用户的需求,并且从抽象到具体的逐步设计产品。

六、用户体验地图

全称:客户体验历程图(Customer Journey Map)

简称:CJM

将用户为了实现目标而经历过程做可视化,用于了解和解决用户的真实需求和真实痛点,助力整个设计过程。