微交互 Vol.01:双列瀑布流卡片点击动画设计

微交互系列意在分析交互动效中更加细节的思考,探索微小设计中的更大可能性。

微交互系列意在分析交互动效中更加细节的思考,探索微小设计中的更大可能性。本期主题是研究双列瀑布流的卡片内容浏览体验。

我们关注到不同的双列瀑布流中,从卡片内容点击后到过渡为一个完整页面的动画在不同的 APP 中设计上有一些微妙的区别。而这些微妙的区别带来了不同的浏览体验。于是我尝试把不同的过渡动画进行了逐帧的分析,观察其中的细节差异,以及探寻背后的设计思考。

方式一:滑入滑出

滑入滑出是在交互中比较常用也是比较普通的形式,典型代表如淘宝的推荐内容,以及 B 站的视频内容等等:

这类交互虽然比较常用,使用起来也并不会有太大的问题,不过既然我们今天抱着一种钻研的态度来看,那我们就要找到使用滑入滑出动画带来的问题 - 增加了用户的「反应时间」。

什么是「反应时间」?

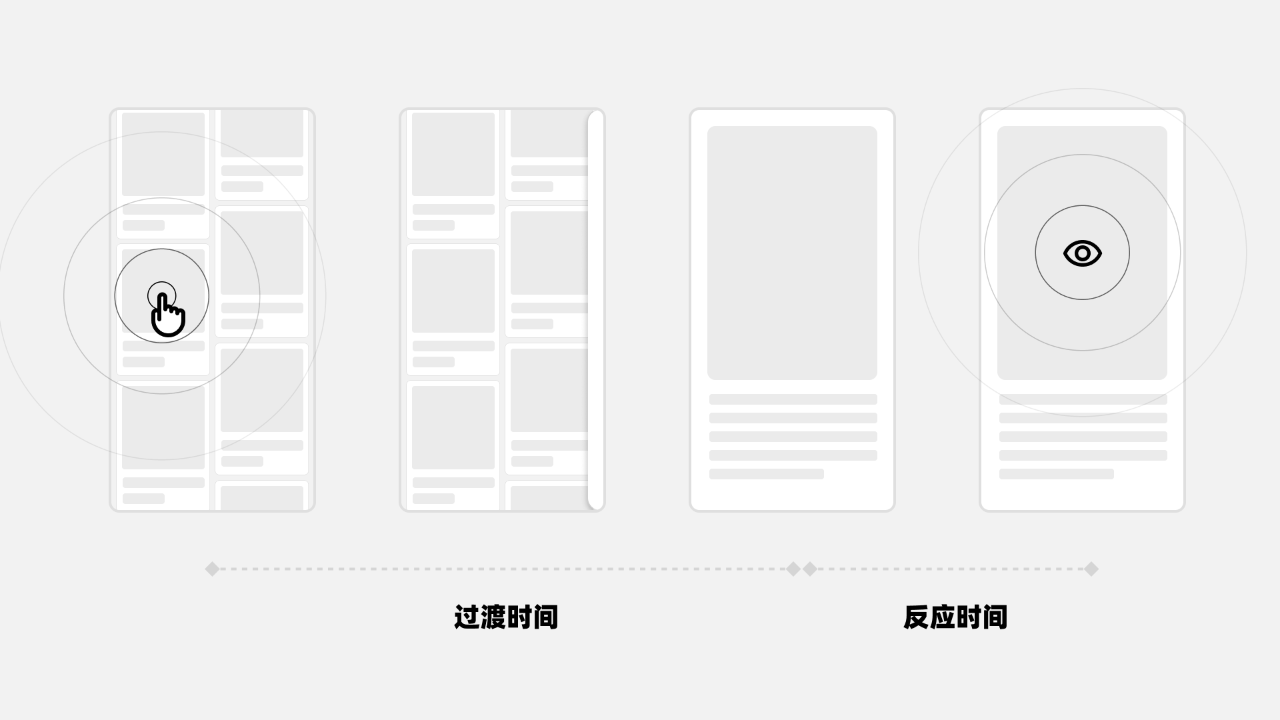

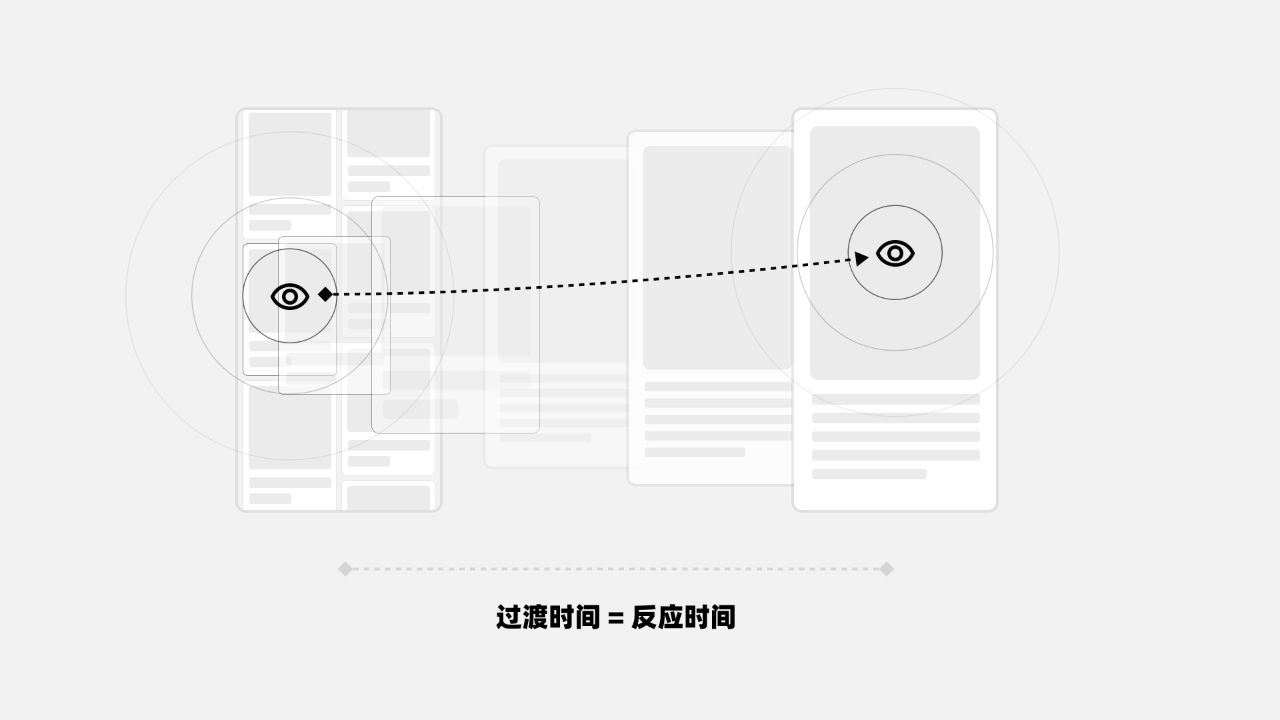

用户完成点击后,到新页面进入的这段时间,是我们常规理解中动画的「过渡时间」。受到网速的影响,可能还会产生系统的「响应时间」及新内容的「加载时间」,这里我们抛开这些,假设响应和网速都处于最佳状况去做后续的探讨。那么在双列卡片内,用户被图片内容吸引,滑入新页面后,原来关注的图片大小和位置均发生了变化,用户的视觉焦点要重新在新页面寻找,然后再基于这个焦点开始浏览其他信息,这个过程称之为「反应时间」。举一个更便于理解的例子,这里的「反应时间」其实就是指你在玩打地鼠的时候,从地鼠出来到反应他在哪个洞的时间。

而这样的时间,据研究通常在 200ms 左右(刺激源为单一刺激源,具体引用见文末参考)。这个数字代表了什么呢:当我们在打游戏的时候,延迟超过 100ms,就会有卡顿的感觉。所以滑入滑出动画所带来的近200ms的反应时间,在无形中影响到了用户在浏览页面时的体验感。

方式二:容器变换

容器变换是谷歌在 Material Design 的 Motion 章节中的一种动画定义。对比滑入滑出,容器变换能更好的引导用户的视线,在过渡的同时完成了用户的视线引导,大大缩减了用户的反应时间,提升体验的流畅感。对比上面的例子,就好像你在玩打地鼠的时候,地鼠的半个头已经冒出了洞口。在我们常用的产品中,诸如 Pinterst、小红书、大众点评的推荐内容都用了这种效果:

良好的视线引导让过渡和反应同时发生

那么如何做一个好的容器变换呢?

Material Design 中把此动画打开的过程分为了 4 个部分:

-

原始卡片淡入消失; -

新内容从卡片变为详情页面的容器大小变化; -

新内容从卡片变为详情页面后的位置调整的屏幕等宽,并置于屏幕顶部; -

新元素淡入出现。

-

原页面出现蒙层; -

原始卡片放大并淡入消失; -

新内容从卡片变为详情页面的容器大小变化; -

新内容从卡片变为详情页面后的位置调整的屏幕等宽,并置于屏幕顶部; -

新元素淡入出现。

-

每次加载拉取10条内容的信息; -

拉取的信息包括第一张图,标题,和内容; -

如果是视频,会拉取一定时间长度作为缓存,即可保证点开即播放; -

文字内容拉取一定长度,保证一屏内可完整阅读。

小红书的预加载内容,图为弱网下的测试效果

-

原内容淡出消失; -

页面变为卡片的大小变化; -

页面变为卡片的位置变化; -

原页面中的 UI 元素淡出消失。

动画为 0.25 倍速播放

总结

引用:

你好,我是不一,

一位崇尚「减法」和「创新」的体验设计师,

前阿里巴巴钉钉高级体验设计专家,

如果你喜欢我的文章,请关注我的公众号「Minus Lab 减法实验室」或者在即刻上关注我: