懂点设计心理学

近期看了很多设计心理学相关的文章,结合看到的内容与一些自己的想法,在这里与大家做一个简单的分享~

前言

人类,迄今为止在地球上处于物种统治者地位的高级动物,拥有高度的社会意识,能通过思想控制行为。这就衍生了人类心理现象及其影响下的精神功能和行为活动的科学研究——心理学。

心理学研究涉及知觉、认知、情绪、思维、人格、行为习惯、人际关系、社会关系,人工智能,IQ,性格等许多领域,也与日常生活的许多领域——家庭、教育、健康、社会等发生关联。哦吼,那岂不是万物皆可心理学?

既然心理学的涉猎范围如此之广,作为一名合格的设计,怎么能少得了在设计领域用它一用!

一、什么是设计心理学?

什么是设计心理学?我们来对问题做一个拆解,从字面看,设计心理学分为设计与心理学两大要素,那顾名思义,就是设计方面的心理学呗。那什么是设计呢?你对设计的概念又了解多少?

设计是设想、运筹、计划与预算,它是人类为实现某种特定目的而进创造性活动。根据设计目的可以划分为视觉传达设计、产品设计与环境设计三大类。

由此可见,设计心理学就是建立在心理学基础上,把人们心理状态,尤其是人们对于需求的心理,通过意识作用于设计的一门学问。它同时研究人们在设计创造过程中的心态以及设计对社会及对社会个体所产生的心理反应,反过来再作用于设计,起到使设计更能够反映和满足人们心理的作用。

开展设计心理学研究的目的在于沟通生产者、设计师与消费者之间的关系,使每一个消费者都能买到称心如意的产品。当然,我们不可能保证所有消费者或者用户都能称心如意,但我们可以通过了解大多数消费者的心理、研究消费者的行为规律来向这一目标靠拢,甚至挖掘到更多潜在的用户及消费者。

对设计心理学概念有了一个基本的了解后,让我们一起来看看有哪些设计心理学原理是可以应用在产品设计中的。

二、沉锚效应

人们在对某人某事做出判断或估计某一对象的价值时,很容易受到第一印象或是第一信息要素的支配,就像沉入海底的锚一样把人们的思想固定在某处,使人们不自觉的以这个初始的“锚”值作为心理的一个参考点,影响人们的选择。而用一个限定性的词语或规定作为行为导向,来达成行为效果的心理效应,就被称为“沉锚效应”。

让我们看几个例子感受一下:

在做产品销售设计时,通常会有以下几种情况:

1、高价优先

先列出高价产品,在用户的头脑形成一个“锚”,这个“锚”就能与后面的产品形成对比,使得后面价低的产品看起来更便宜。

2、低价优先

跟高价优先原理恰恰相反的是,如果没有太大的价格差异的话,“锚”值定较低价格的产品,会使“锚”定产品显得更划算,性价比更高。比如某些会员卡的办理设置,将看似低价的连续包月作为“锚”,会让人在第一感官上感觉包月似乎比包季来的更加划算。

但其实跳出这一思维原理仔细算一算,包一个季度实际要比连包仨月还便宜了2块钱,而“连续包月”选项不但在摆放位置上遵从大多数人从左到右的阅读习惯放在了左侧,还做了底框色彩上的突出效果,加强人们对“连续包月”这一选项的第一印象,强化了这一“锚”定值的效果。

3、列出标价较高的无关产品

一项研究显示,暴露在高价之下,即使是不相关的产品也会影响人们购买商品和服务的意愿。

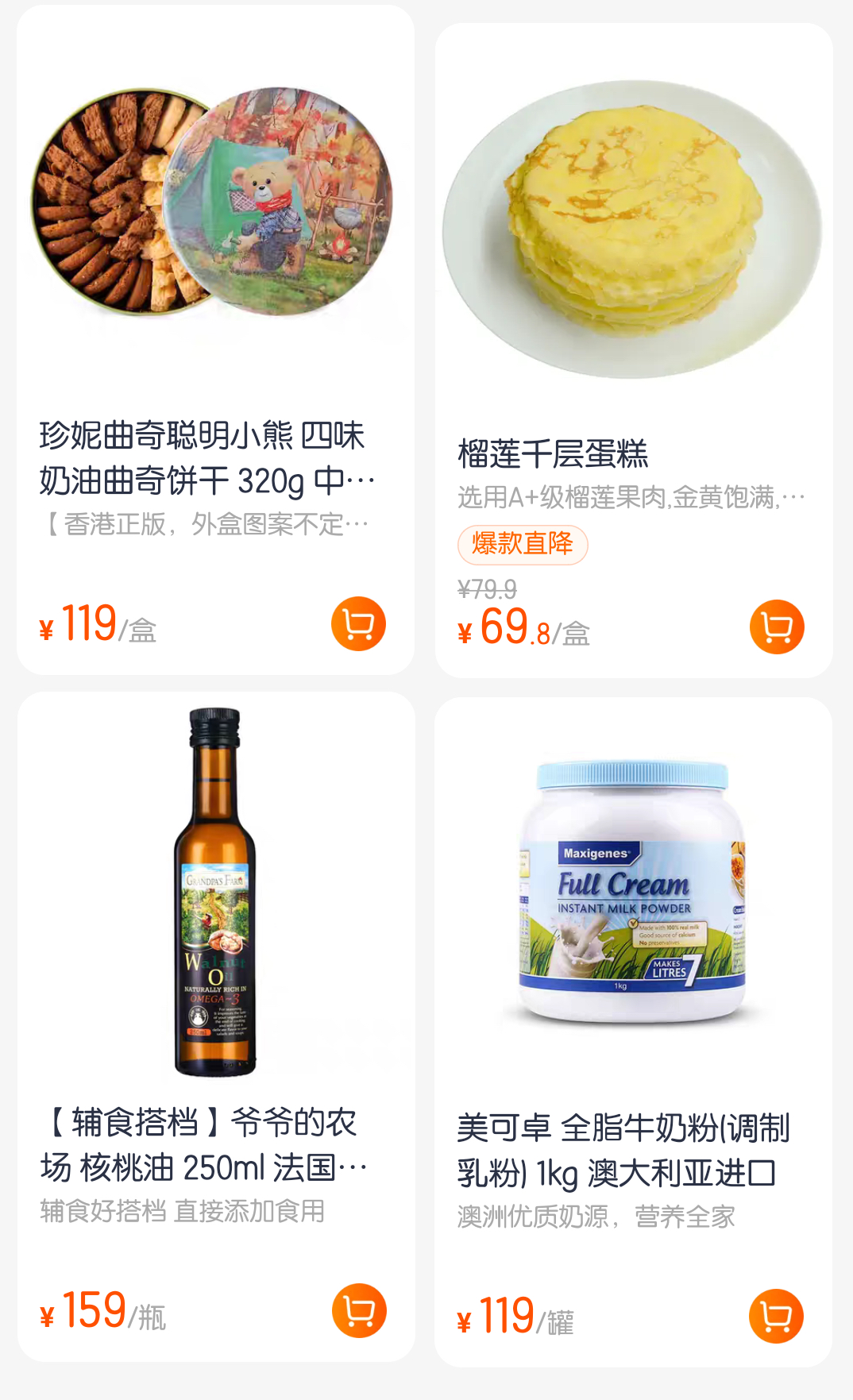

如下图所示,四个商品对比之下,可口可乐的价格就明显使其在这几个价格定位中更让人有购买欲。

![]()

同理,若将榴莲千层蛋糕与其他价位更高的不想关产品放在一起,则会显得榴莲千层蛋糕更让人有购买欲。

4、将用户暴露在任意高数字的环境中

锚定适用于任何数字,无论这个数字是否是价格。

比如香飘飘2008年的广告词为“香飘飘奶茶,一年卖出3亿多杯,杯子连起来可绕地球一圈,连续五年全国销量领先。”2009年的广告词为“香飘飘奶茶,一年卖出7亿多杯,杯子连起来可绕地球两圈,连续六年全国销量领先。”2010年的广告词为“香飘飘奶茶,一年卖出10亿多杯,杯子连起来可绕地球三圈,连续七年全国销量领先。”由于没找到相关配图,请大家自行想象一下,奶茶的销售单价旁,配上拥有这么庞大销售体量的广告词,是不是莫名就激发了一股购买欲?想想都卖出去这么多杯了,肯定不赖,这奶茶这价格值!

5、多单位定价

促销活动中的单位数量起“锚定”作用,并指示顾客应买数量。

比如单价35一瓶的驱蚊水,若采用绑定销售,“2件60”/“4件120”,销量会比只放单价的情况明显提升。一个是大多数消费者都有贪小便宜的心理(这与后文中“承诺和一致原理”要讲到的“回报:付出就会有收获”心理相关),觉得按照绑定销售的价格会更便宜,另一个指定数量销售会使用户潜意识里有一个先入为主的要按照给定数量购买的想法,引导用户增强消费力。

实验证明,即使指定数量购买不给与优惠的情况下(如原本“单价35”,改为“2瓶70”),也能提升32%的销售额。

6、将用户暴露在数量限制之下

通俗讲就是现在生活中常见的限购策略,即“饥饿营销”。比如我们常见促销活动中会出现的某某产品特价但每人限购或者某张抵扣券单次张数限用等。

Wansink,Kent和Hoch(1998)的一项研究评估了设定数量限制是否会影响购物行为。在实验中,购买者在没有限制的情况下平均购买力为3.3罐,而限制为12罐的购买者平均购买7罐。

限购其实结合了“稀有性”原理——当某个东西或某种资源不太容易获取(因为数量或者时间有限),我们就视其更珍贵。此处我们不做展开,以后再详述。

小结

个人认为,以上6种产品定价设计策略同样适用于各大电商平台的优惠券领取的陈列顺序,在做促销活动时,给一个“锚”定值,同样能凸显此优惠的优惠力度,增加消费者的领取欲望。

比如有的商家发放的抵扣券会先“锚”定一个较高值,与后面的抵扣券形成对比,使得后面价低的抵扣券看起来性价比更高,加强用户的购买欲。

当然,有些商家的优惠券是不需要购买,直接进行价格优惠的,其实大多数抵扣券都是有“随时退”功能的(这种设置其实能减少用户流失率,增加消费欲),但是往往用户们领取了优惠券后,即使产品并非刚需甚至不尽人意,也大多会把券用掉——为了优惠而消费。这其实是人们面对同样数量的收益和损失时,认为损失更加令他们难以忍受。即与损失一张10块钱的优惠券而言,大多数人更愿意通过消费100块去用掉这张优惠券。这其实是商家利用了“损失厌恶”心理作为基础来刺激消费。这一心理原理此处便不做展开,以后再做详述。

三、承诺和一致原理

当我们做出承诺时,我们感到有义务履行它。当我们做出决定,发表意见或以特定方式行事时,我们会努力使所有未来行为与过去的行为和决定相匹配。我们倾向于通过寻求证实和提供支持的理由来证明这些承诺是合理的。

(图源网络,侵删)

“我会把这本书读完因为我已经读了100页,尽管我并不喜欢它。”听起来熟悉吗?你已经在这本书上花了时间和金钱,但你不能把它拿回来。这种通过情感投资来扭曲我们的决策的行为被称为沉没成本。它导致我们继续由于先前投入的资源而产生的行为。

细分承诺和一致原理的话,又可以梳理出很多小的原理,下面就其中四条加以说明。

1、宜家效应:个人投入

(图源网络,侵删)

费时费力去采草莓和买便宜的草莓,哪个更让人觉得有价值?

便宜的草莓会让人产生质疑并发问:为啥这草莓卖这么便宜?。如果是摘草莓的话,因为在这个过程中你有付出,你就会觉得它成本更低。

《小王子》中有句话“正是你花费在玫瑰上的时间,才使得你的玫瑰花珍贵无比。”

某个事物的价值在于它受人关注与否,主观意愿使得原本普通的东西有了不一样的内涵。事物本身是无意义的,是人们的关注赋予了其意义。

用户对某件事投入得越多,就会对它越有好感。这可能导致用户对于自己投入劳动、情感而创造的物品,产生高估的价值判断。

宜家就很好的利用了这一心理,让消费者自己动手组装家具,恰巧消费者们很吃这一套,一旦用户自己拼装好桌椅架子,投入了精力,觉得很有价值,就会成为宜家的回头客。这一效应也被大量低价产品商家广泛使用——要想减轻用户对低质产品的负面认知,就让用户对其投入大量的精力。

消费者在产品和服务的获取、发展、建造过程中参与感越多,他们就越会觉得这个产品和服务是有价值的。

2、现状偏好&雅各布定律

人们把当前的情况作为参考点,任何改变都会被认为是一种损失。我们更喜欢熟悉,并倾向于抵制改变。这种现象被称为“现状偏好”。

现在很多商品支持先试用,不满意退货的操作。如果这个东西并不是很好但又不是特别难用,大多数人都会留着而不是退回去,这是为什么?因为人类倾向于维持现有的状况。

在人际交往中,一段亲密关系尽管并不尽如人意,但若非实在过不下去,大多数人仍会选择继续相处下去,这是为什么?因为即便当现状客观上劣于其它选项或者在信息不完整时,人们还是会做出维持现状的决定,而且倾向将任何改变都视为一种损失。

由此可见,人们喜欢做他们已经做过的,我们重复某种行为越多,我们就会变得越机械,久而久之,就成为我们的一个默认行为。在设计中也是如此。当然,这也是固有观念的影响——我们通常利用脑中定型观念迅速作出决策,这种现象遵循了雅各布定律。

简单来讲,在采取行动之前,我们对这个行为的判断取决于之前大脑固有的观念。用户会把在其他产品使用中已熟悉的操作习惯转移到另一个看起来相似的产品上。

在设计产品时,利用现有的思维模型要先延续大众早已习惯的概念模型,遵循常见的设计模式,然后再从自己的产品出发,对其进行改善,使用户可以专注于自己的目标上,而不是学习新的操作方式以避免混淆用户或导致更高的认知成本。

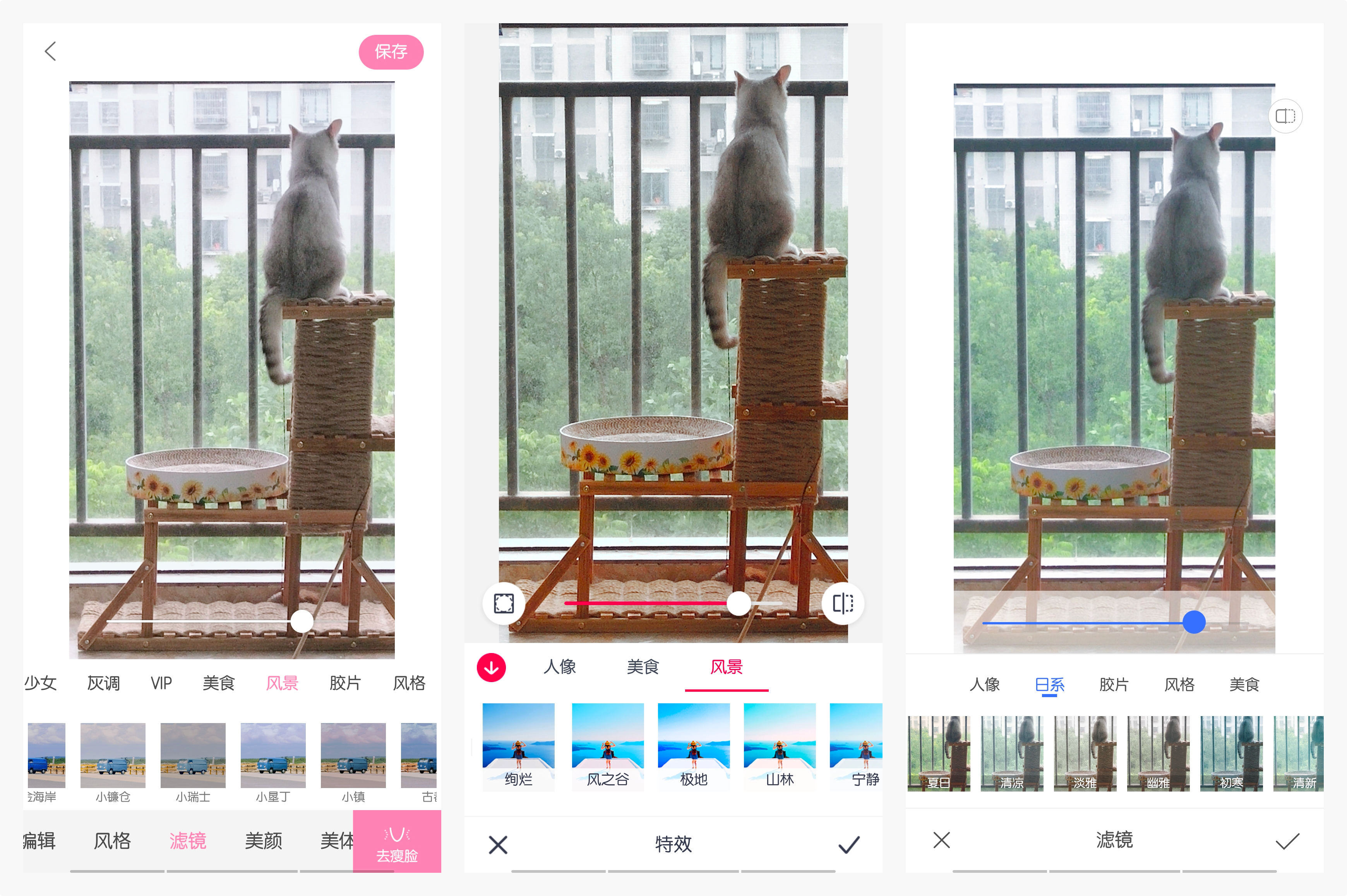

比如日常使用的各类修图软件,版式都高度相似,中间是图片,各种滤镜、贴纸、调整等功能都放在底部操作区域,很多相同功能的名称都一样。这是用户最熟悉的布局,可降低用户在同类软件使用的学习成本提升使用效率。

但是这种模式很容易造成产品同质化严重的现象,这时候最好的设计应当是在延续大众早已习惯的概念模型的基础上,深入了解用户的目标和心智模型(用户访谈、用户画像、用户体验地图等),并将其应用到我们的产品设计中去,缩小我们与用户心智模型之间的差距,从而获得良好的用户体验。

在进行必要的改版时,请给用户过渡到新版本的机会,即可以选择短时间内继续使用旧版本。

比如,YouTube2017 年改版前后的对比,在新版中,网站框架和功能上几乎没动,只是在 UI 上做了顺应新的设计准则,比如调整字体大小、颜色、栏目间距等。整体上和旧版没太大区别,而且还给用户提供了旧版的选择。

3、公开承诺的力量

当人们主动公开作出承诺时,大多数人强烈想要跟自己许下的承诺保持一致,自己的一些其他小心思就会有所保留。

为什么我们的立场越公开,我们就越不容易再去改变它?

因为在人们的普遍观念里,言行一致是一个人的基本品行,公之于众的承诺更是如此,说到做到才有利于维护好自身良好形象。

心理学实验证明,公开的承诺使承诺者更好地规范自己的行为。

小米今天的成就得益于“饥饿营销”的力量。米粉们到小米官网上可以预约抢购,这个预约抢购则是一种主动承诺,承诺我会参加抢购,而且如果将抢购小米的信息发到微博上,就有机会免费拿到一部小米新品手机,这又是一次主动公开承诺,这一系列行为暗示了用户特别想要得到一部新款手机,同时也会支撑用户继续抢下去。

可见,承诺是对人的一种约束,它鼓励人们战胜困难,实现自己决定的目标,提醒人们退却和逃避的危害,告诫人们要对自己的决定负责任。

4、回报:付出就会有收获

曾经有这样一个实验:在参与调研就送 5 美元的礼物优惠券,和承诺参与者确保做完调研后给 50 美元支票两种手段之间,做促进调研顺利进行的有效性对比。

实验结果显示,“参与调研就送 5 美元的礼物优惠券”的有效性是“承诺参与者确保做完调研后给 50 美元支票”手段的两倍。

实验证明,人们甚至对于一些小恩小惠,都会有所回应。

四、需要完成效应

作为人类,我们不太喜欢留下残缺不全的东西。我们有动力完成一系列的任务,即使除了完成后所带来的满足感之外,再无其他奖励。

将复杂的表单分解成更小、更容易理解的任务,引导用户完成一系列的输入请求,是一种当下比较流行的设计模式。比如显示进度条或剩下的步骤数,以指示用户整个过程需要多长时间;指标可以提醒他们已经投入了多长时间。如果用户没有完成这个过程,前面付出的时间就会被浪费掉。让我们看几个例子:

1、拟定小而明确的目标

有拖延症的同学们应该经常有这样的情况,往往当我们要做一件事情时,那件事太难或者太大,都会让我们畏惧,因而产生心理上的抗拒,最后这种抗拒累积,逐渐演变成拖延行为。

为什么会出现这种情况?面对这种情形又该如何解决呢?

我们一旦着手某项工作,在心理上就给这项工作加上了一个“要完成它”的砝码,如果你已经开了一个好头,那么剩下的就不是那么值得抗拒的事了。所以尝试拟定小而明确的目标可以有效增加动力。

在做产品设计时同理,将比较复杂的操作页面细化,将每个任务分门别类按顺序或不同的重要程度或其他什么排序方式,一点点引导用户进行操作,可以有效提升用户体验。

2、进度条/步骤条

人们需要进度条/步骤条,它们给出了关于当前状态的反馈,也激发了用户继续这个过程的愿望。

每当通过我们的行动使进度条移动时,我们就会感受到多巴胺的积极作用,它促使我们重复之前的任务。

这种现象也被称为“自我导向学习”,它能最大限度地增加学习动力,从而延伸人类的智慧。

当我们越接近目标,就越有动力去完成它。

那么,如果设计进度条在第一次完成任务之后,显示一个相对来说比较高的百分比,就能起到一种正向引导作用,给人离胜利只一步之遥了的错觉,引导用户继续完成后面的任务。

比如拼多多各种“砍一刀”、“分享好友领红包”的活动,就很巧妙的运用了进度条给用户带来的积极作用,多巴胺的分泌与情绪的发酵使得拼多多的宣传迅速大范围扩展。

(图源网络,侵删)

3、计数器和通知

对很多人来说,计数器,特别是那些指示未完成任务的计数器,会引起我们的不适。

根据2002的一项研究,员工对70%的未阅读邮件在 6 秒内做出了反应。这些操作可以立即让人获得满足感。每当我们完成某件事时,它们都会让我们产生少量的多巴胺。反过来,它又会让我们更容易分心。

比如各种QQ的消息提醒,红标数字提示简直就是强迫症患者的噩梦。

4、待办清单

提供小的、可实现的任务,在完成时可以产生小的胜利。但是,并不是所有的用户都会被「需要完成」所诱惑。在这种情况下,结合人们对于一些小恩小惠也会给予回应的心理,给予用户一定的额外奖励,更能提升用户完成率。

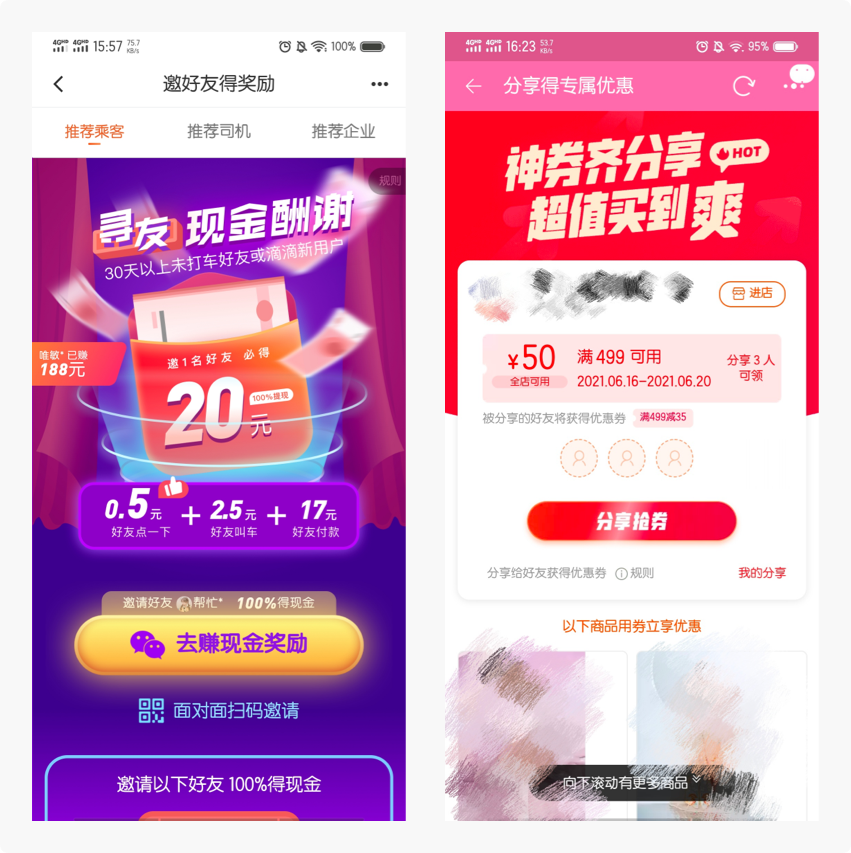

各大产品中用户被要求推荐给他们的朋友,连接社交媒体,就能得到额外的奖励的例子有很多。比如百度网盘曾经有过做任务获得额外的网盘空间、现在淘宝、滴滴、每日优鲜等app的分享领优惠券等都是相同的套路。

此外,各类游戏的每日任务、新手任务、活动任务等等都是采用了相同的套路。

(图源网络,侵删)

总结

学习研究人们的心理并在设计中加以运用,给产品带来更直观的优化设计,不仅能提升设计师的设计技能,更能使大家在产品设计中加入自己的一些思考,使得设计内容更有深度。同时,设计心理学的灵活运用能大幅提升用户的设计体验,起到引导用户的作用,并实现产品效益最大化。

可见学习一下设计心理学,最起码于设计师而言,是很有必要的。

由于篇幅有限,本文仅仅只是介绍了设计心理学中的冰山一角,后面有机会再与大家梳理分享其他内容,感谢!