百花齐放的现代艺术

现代艺术的故事

现代的艺术家比以往任何时候都多,不光是人数,而且是风格。大家浏览一下站酷、behance、dribble就会发现世界各地有如此多的设计大咖每天都在创作着各种风格的艺术佳作。

最近网上看到一段视频,一个小伙子穿着汉服,拿着一把装有墨水的玩具水枪,走着奇怪的步伐犹如凌波微步,时而急停时而小跑,朝着五六个人拉扯着的白色横幅“Biu Biu Biu”地射击,也不看一眼就是一通扫射,射完后还气定神闲的运了口气……据说这种书法叫”射书“。最近还出了个“爬书”,书写方式跟《唐伯虎点秋香》里的祝枝山一样,浑身蘸满墨水,然后在白布上摸爬滚打,而今这位是个女士,穿着丝袜连体裙就上阵,简直是在为艺术献身,真是可敬可佩。前几年四川某院校一教授也有类似的创举,我就不详述了……虽然无法界定这是行为艺术还是书法艺术,或者说是不是艺术,但至少反映了两个现象:一个是人们吃得太饱了,另一个是艺术门槛降低了。

言归正传,我们谈艺术。

上一期我们讲到了印象主义后期的三位大师:塞尚、梵·高、高更。他们之后,艺术便进入了20世纪,20世纪前半叶的艺术被称为“实验性美术”,因为信息交流更加便捷,人们的思想观念更加开放,加上两次世界大战对世界格局的冲击,使得艺术风格难以持久稳定,有些艺术家前期和晚期的艺术风格完全不一样(比如毕加索),人们都在尝试各种艺术实验,希望创造出新的符合时代的艺术风格。

实验性美术时代,有个学校我们必须得了解一下,就是赫赫有名的包豪斯[Bauhaus]学校,包豪斯学校位于德国,是当时西方美术实验的重要基地,它的成立标志着现代设计教育的诞生。一开始学校主要研究工业设计和建筑设计,学校里的学生受鼓励去发挥想象,大胆实验,然而绝对不要忽视设计应该为之服务的目的。就是这所学校首先发明了我们日常使用的钢管座椅和类似的家具。包豪斯所提倡的理论有时被概括为一句口号“功能主义”——其宗旨是,只要设计的东西符合它的目的,美的问题就可以随它而去,不必操心。从建校到被迫关闭只有14年时间,但包豪斯传达的设计理念对后来的瑞士国际主义、极简主义有着深远的影响。

这是包豪斯校长自己设计的教学楼,在现在看来也相当现代化

当工业和建筑设计师在包豪斯学校苦苦探索的时候,画家们也在冥思苦想了。

在原始社会,艺术家习惯用简单的形状去构成一张面孔,而不是描摹一张实际的脸;古埃及人习惯在衣服画中表现他们所知道的而不是他们所看到的;古希腊和古罗马艺术则赋予图式化的形状以生气;中世纪艺术接着使用它们来讲述神圣的故事。总之这些场合都不要求艺术家去“画其所见“,直到文艺复兴时期科学透视法、渐隐法的发明,威尼斯派色彩的发展,运动和表情的捕捉,才让艺术家还原了周围所见的世界。然而19世纪印象主义者们重新定义了真正的“视觉所见”,但是到了20世纪,人们已经越来越清楚地认识到我们永远不能把所见和所知整整齐齐地一分为二了。

比如你去野外写生,看到地上一片抖动的树叶以为是只小鸟,于是欣然提笔,准备创作一幅“猛禽觅食”,但是身边的同学告诉你:“那是片树叶,你个四眼仔!”你顿时惊呼:“What the Fxxk!”此时你眼中的小鸟形象已然崩塌。一旦知道自己看错,就再也不能看到原先看见的样子。

如果我们要把某个物体画下来,那么在发现事实真相之前和之后,使用的形状和色彩必定不会相同了。所以印象主义那一套办法也行不通。要想寻求突破,绘画艺术就不能停留在“所见”和“所知”的层面,而应该深入挖掘,寻找更深层次的意义。于是有的艺术家开始深入原始部落,他们发现那些现存部落的作品正好具有欧洲艺术在长期求索过程中已经丢失掉的东西——强烈的表现力、清楚的结构、和直率单纯的技术。而追求表现力、结构和单纯性正是从印象主义后期三位孤独的造反者梵·高、塞尚、高更的实验中继承下来的奋斗目标。

表现主义

第一批继承梵·高探索表现主义的艺术家,有挪威画家爱德华·蒙克 [Edvard Munch, 1863-1944]。下图是他创作的一幅石版画,名为《尖叫》,目的是表现突然的刺激怎样改变了我们的一切感觉印象。所有的线条似乎都趋向版画上唯一的中心——那个高声呼喊的头部。看起来全部景色都分担着尖叫的痛苦和刺激。正在高声呼叫的面孔实际已经变形,圆睁的双眼和凹陷的面颊使人想起象征死亡的骷髅头。

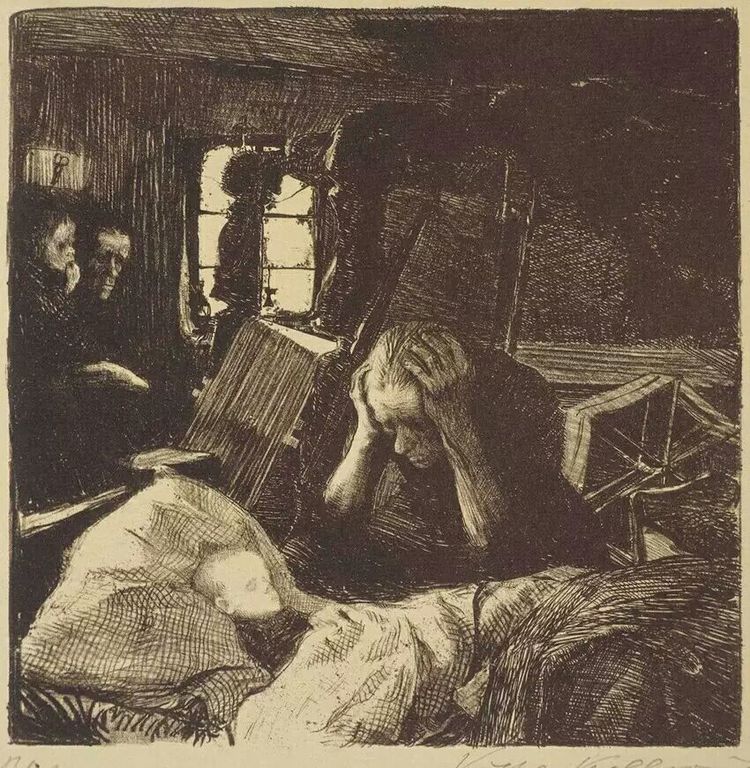

另一位表现主义者是德国艺术家凯绥·珂勒惠支 [Kathe Kollwitz, 1867—1945] ,这是鲁迅先生非常推崇、欣赏的一位版画家,她的版画强烈地表现了社会底层劳动人民辛酸窘迫的生活状况。下图是她创作的感人的石版画《需求》,灵感来自一部剧本,描写西西里纺织工人失业和反抗的苦难生活。剧本中本来没有孩子奄奄一息的场面,但有了它更增加了画面的沉痛感。

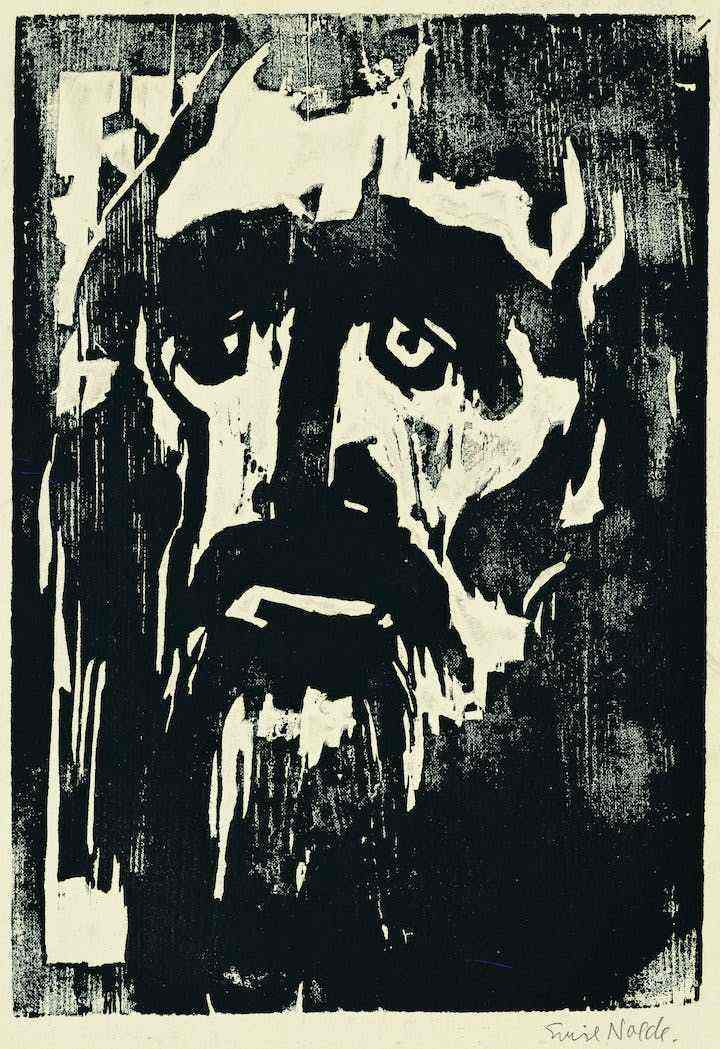

表现主义运动似乎在德国找到了丰饶的土壤,下面是德国艺术家埃米尔·诺尔德 [Emil Nolde, 1867-1956]的一幅令人难忘的木刻《先知》:

由于表现主义者们用绘画成功地激起了底层“小人物”对社会的愤怒和仇恨。1933年纳粹党徒上台执政,表现主义运动遭到禁止,其中最伟大的领导者们不是被流放就是被禁止创作。

虽然表现主义运动在德国偃旗息鼓,但是其创作理念和表现手法早已传播到他国,其中不乏表现更为激进者如身居慕尼黑的俄国画家瓦西里·康定斯基 [Wassily Kandinsky,1866-1944], 这个人有点神秘,但他做了个大胆的实验,即检验表现主义的信条是否靠谱。表现主义者相信,艺术不是重在模仿自然,而是重在通过色彩和线条的选择去表现感情,那么就有理由去追问一下:抛开一切题材,仅仅依靠色调和形状能否起到同样的表现效果?于是康定斯基从此开创了后来所谓的“抽象艺术”。下面是他的一幅作品:

立体主义

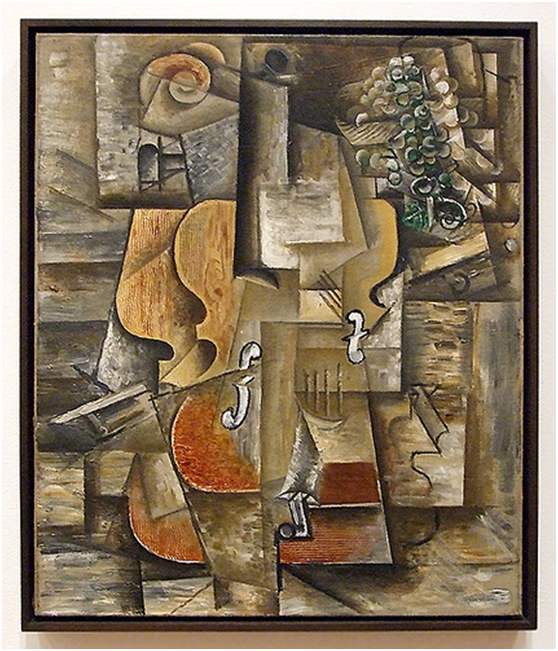

目光转向巴黎,受塞尚的影响,这儿的艺术家正在悄然发起一场立体主义运动。立体主义并不打算像康定斯基那样彻底废除形象再现,它仅仅是想加以改造。立体主义运动的领导者当属西班牙的青年画家巴勃罗·毕加索 [Pablo Picasso,1881-1973]。

毕加索是一位画图教师的儿子,在巴塞罗那艺术学校中颇有神童之风。他19岁来到巴黎,画过一些表现主义所喜爱的题材,但是他显然没有得到满足,于是开始学习原始艺术,研究塞尚的作品,并遵循塞尚的劝告,以球体、圆锥和圆柱的观点去观察自然,以展现画面的立体感和深度感。他以碎裂、解析、重新组合的形式,形成分离的画面以许多的角度来描写对象物,将其置于同一个画面之中,以此来表达对象物最为完整的形象,即“所见”与“所知”的结合。物体的各个角度交错迭放,散乱的阴影使立体主义的画面没有传统西方绘画的透视法造成的三维空间错觉。背景与画面主题交互穿插,让画面形成一个具有立体感又有深度感的二维空间。下面是他的一些作品:

毕加索是个非常高产的艺术家,感兴趣的话可以从网上搜一些他的作品看看,他的早期作品偏向表现主义,中期作品为立体主义,后期作品(就是那个牛头怪)又偏向超现实主义。

原始主义

我们记得,19世纪末,高更为了追求艺术的直率和单纯跑到了南太平洋岛与土著人居住。他提出艺术家必须向后回溯,越过帕特农神庙的石马,回到他们童年的木马。他觉得当代艺术家处于失去灵魂、沦为熟练的画匠和石匠的危险之中,除非他们变成小孩子,这就是高更的原始主义思想。

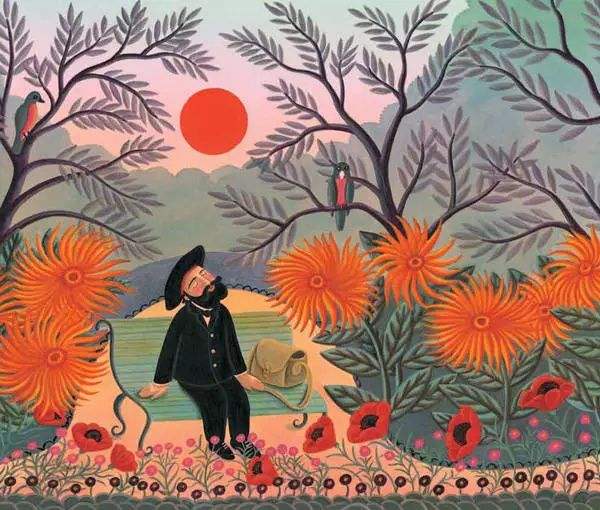

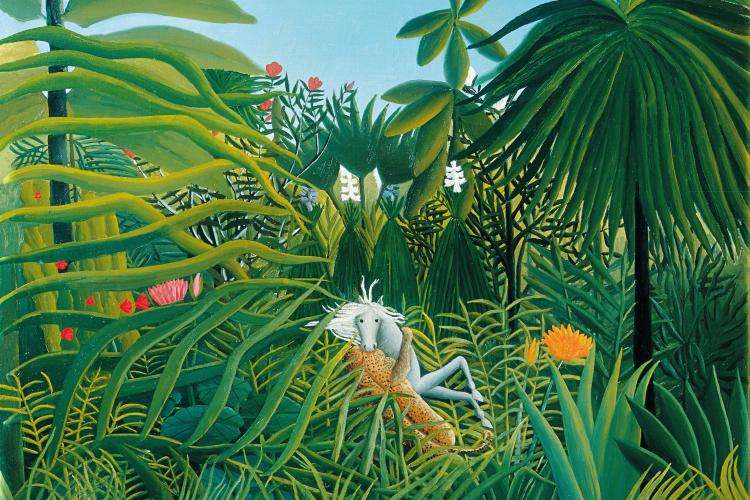

而接过高更这面原始主义大旗的人却是一位业余画家,他叫亨利·卢梭 [Henri Rousseau,1844-1910]。亨利·卢梭是一位海关官员,在郊区过着恬静的生活,业余时间爱画画,然而他的创作却向人们证明,职业画家所受的训练可能会毁掉他们成功的机会。卢梭本人丝毫不了解正确的素描法,也不了解印象主义的诀窍。

他只用简单、纯粹的色彩和清楚的轮廓画出树上的片片树叶和草地上的根根草叶,可是不管在老练的人看来多么笨拙,他的画却有着非常生动、非常单纯、非常诗意的东西,而对现代的插画、动画艺术都有深刻影响,人们不得不承认他是一位大师。下面是亨利·卢梭的作品:

超现实主义

看到这儿,大家不难发现,高更的这种原始主义对现代艺术的影响更为持久。“业余画家“亨利·卢梭的成功,促使其他艺术家开始抛弃”表现主义“和”立体主义“的复杂理论,抛弃学院派古老的绘画程式,而是彻彻底底的解放思想,放飞自我。从而诞生了一批以梦为马超现实主义者。

超现实主义者对西格蒙德·弗洛伊德的著作深有所感,弗洛伊德曾说过,当我们的清醒头脑麻木之后,潜藏在身上的童心和野性就会活跃起来。这种想法使超现实主义者宣布艺术作品不能清醒不惑的理智来创作。他们或许会承认理智有利于科学,但却认为只有非理智才有利于艺术。

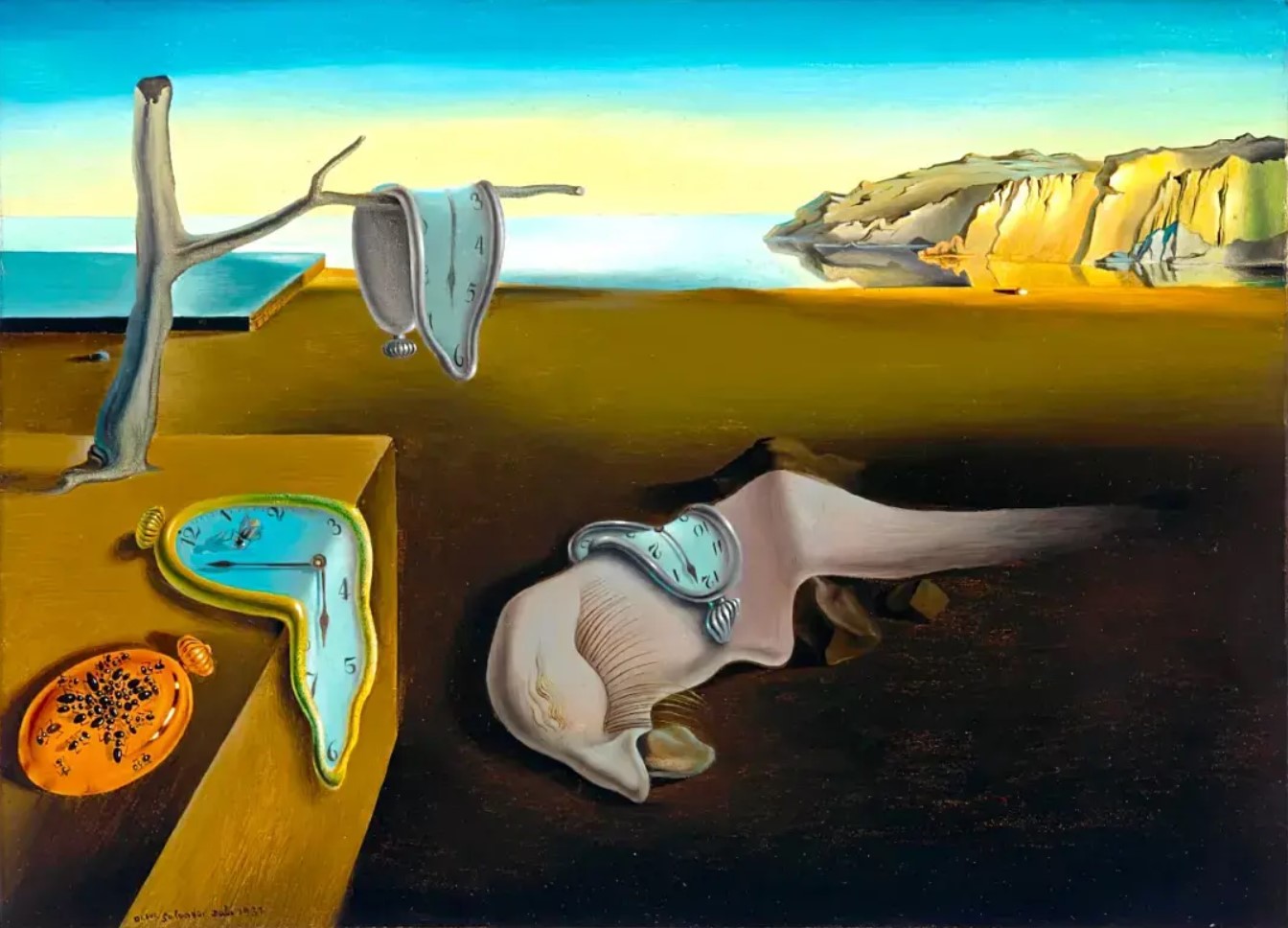

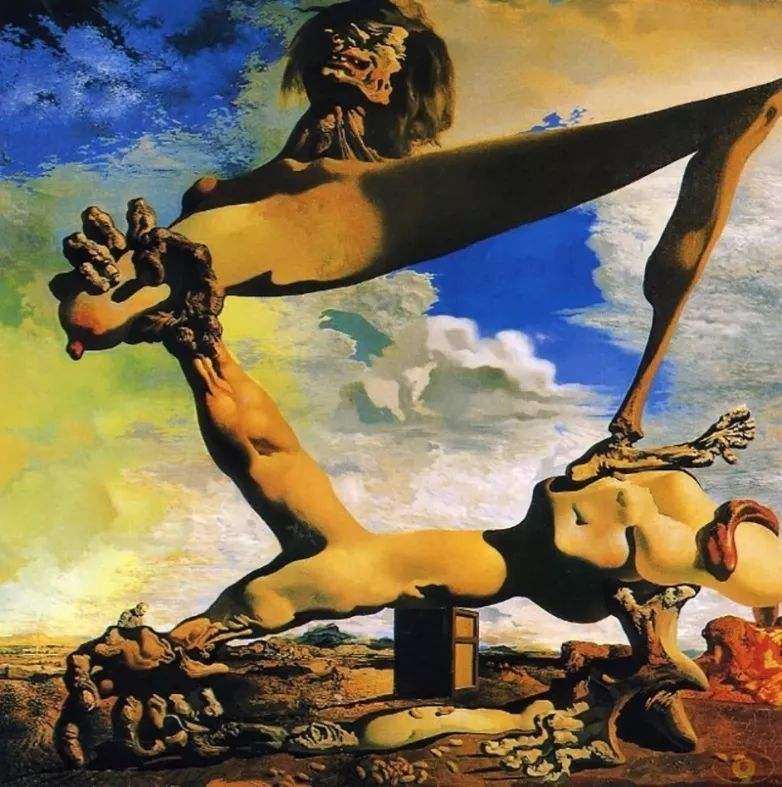

于是他们发挥幻想能力,进入到奇异梦境中,下面请欣赏几幅超现实主义绘画大师萨尔瓦多·达利 [Salvador Dali, 1904-1989]的梦幻作品吧:

现代艺术中还有一些小流派,比如野兽派、达达派,这些艺术流派都产生于20世纪前半叶,那可是个动荡的年代,正是这些艺术前辈们在艰苦条件下的锐意进取、改革创新才换来了现代艺术的百花齐放,也初步形成了现如今的艺术风格。

随着科学技术的发展,艺术创作的成本越来越低,不用买颜料、画笔、画布、雕刻刀,随便掌握几款软件也能创作出不错的作品来,在家就能浏览其他艺术大家的作品,但并不代表披着艺术的外套,随便玩点新花样故弄玄虚就是艺术创新。真正的艺术还是得服务于人类社会,而不是哗众取宠,不然艺术也不会伴随人类文明延续至今了。