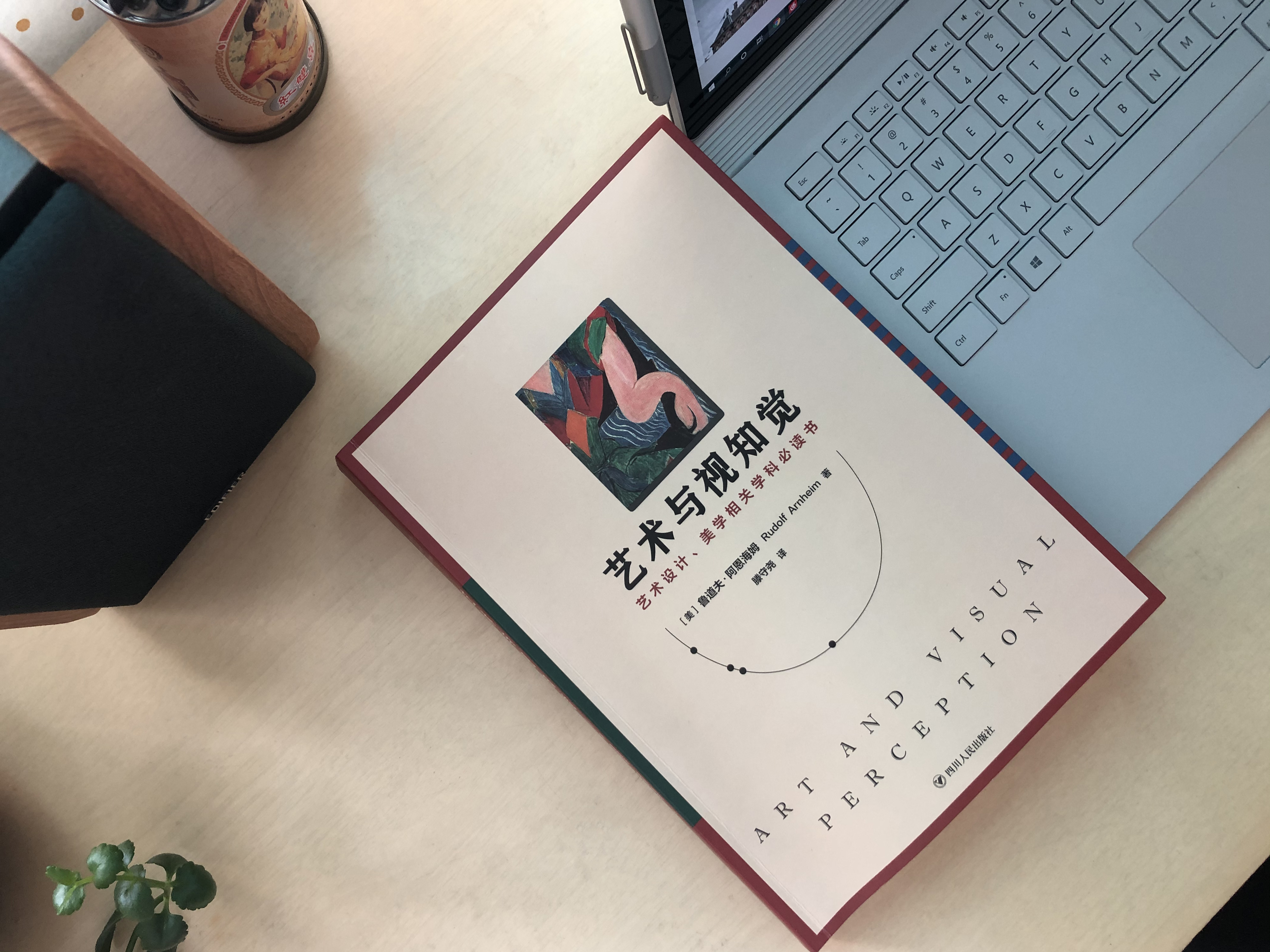

艺术与视知觉(五)

《艺术与视知觉》读书笔记

终于把这本书啃完了,要吃透它着实费了点劲,主要是自己对西方文明史没有系统的了解过,加上西方人的语言逻辑跟东方人有所差别,而且书中提及的艺术家作品众多,关键是还少有插图,有也是黑白的,如果朋友们想阅读此书,我觉得最好先了解一下西方文明史,有时间也可读读《圣经》,因为西方艺术跟宗教有着莫大的关系,可以这么说,近代以前,西方的艺术几乎都是为宗教服务的。

本篇也是此书最后的三个章节,分别围绕着运动、力、表现这三个方面讲述的,为了节约篇幅,干脆把它们揉为一篇作为《艺术与视知觉》读书笔记系列的终篇。

如何用静态的绘画表现运动?最简单的例子就是从一个事物的一系列运动中挑出一个片段,就像从一部影片中选出一个镜头一样。如果只是像这样抓拍某个动作,并不能满足艺术家和观众对动感追求。

首先看两幅作品:

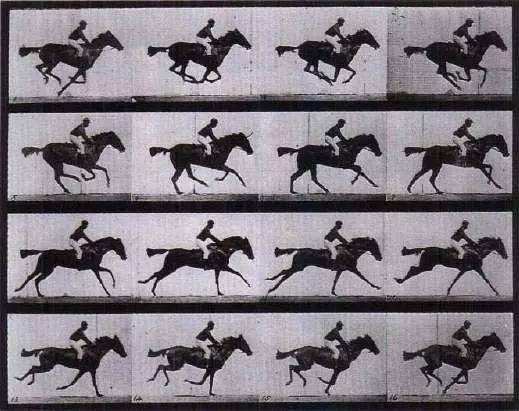

以上是国内外著名艺术家画的奔马图,画中骏马四蹄齐伸(特别是第一幅),腾空飞奔,对马儿的运动表现得栩栩如生,一匹匹奔马似乎要跃出画框一般。看似如此生动逼真的画面却被频闪照相技术证明,画家和他们的观众以往都弄错了,没有一匹马在奔跑中会四蹄齐伸(除非跳跃),但是艺术家却发现在绘画中只有将马腿分离到最大限度时,才能将激烈的物理运动淋漓尽致的表现出来。

这是在频闪照相下马儿奔跑的正确姿势,可是,当画家开始运用这个新发现按照实际模样去画奔马,人人都指责他们的画看起来不对头。

以上例子虽然是个特例,但是我们应该记住的最重要的一点是,在一件成功的摄影、绘画或雕塑作品中,艺术家总是将那些所要再现的运动综合为一个整体,将一种在时间顺序中发生的事件转化为一种无时间痕迹的姿势。最终完成的那个不动的形象,不是时间维度中的一个瞬间,而是超越时间维度的永恒性形象。

那么还有哪些情形能够给画面营造运动的感觉呢?

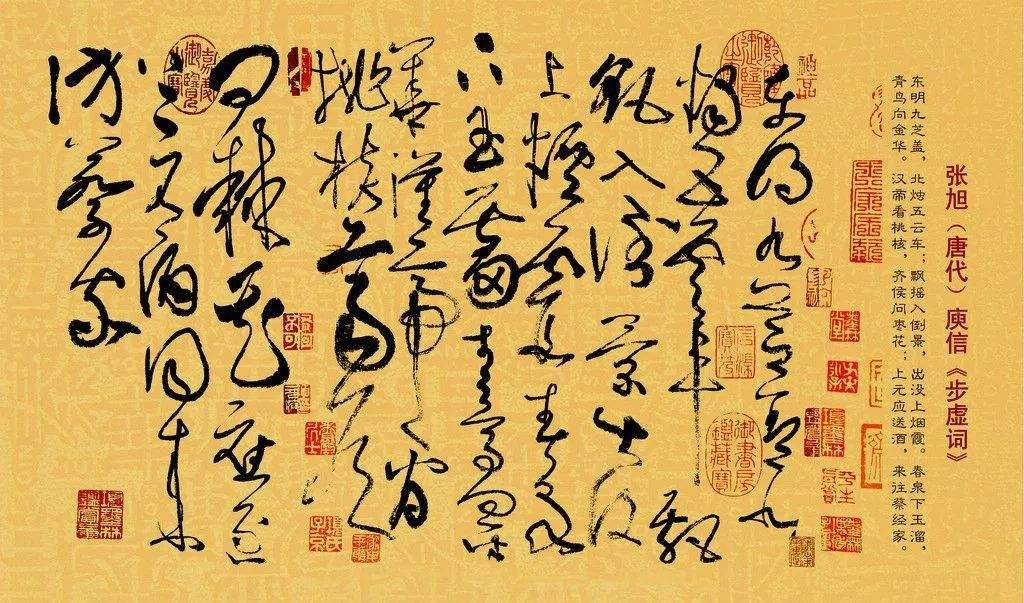

1、笔墨痕迹

中国唐代张旭的书法作品,笔走龙蛇遒劲有力,几乎是一气呵成。

弗兰斯·哈尔斯的作品,笔触看上去挥洒自如、放荡不羁,人物的一颦一笑跃然纸上。

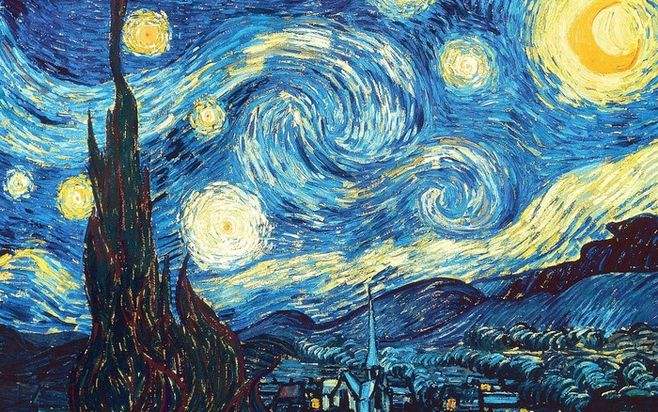

凡·高作品,充满了激烈扭曲的线条,给人天旋地转的运动觉。

2、倾斜

倾斜被眼睛自觉地知觉为从垂直和水平等基本空间定向上的偏离,这种偏离会在一种正常位置和一种偏离了基本空间定向的位置之间造成一种紧张力,使偏离正常位置的物体似乎要努力回复到正常位置上的静止状态,它看上去或是被那个与基本空间定向一致的架构所吸引或排斥,抑或是干脆脱离它。正如奥克斯特·罗丹所说,为了在一尊半身雕塑中暗示出运动,他经常赋予塑像某种倾斜,某种具有表现性的方向,借以加强外貌的含意。

倾斜在艺术作品中是比较常见的,举两个小例子吧:

盖恩斯巴勒 乡村景色 粉笔画 约1780年

弗拉戈纳尔 蒂沃利的埃斯特别墅花园 粉笔画 约1760年

这是我在《艺术的故事》中随便找的两张插图,乡村景色中向上倾斜的山路、向后倾斜的老树和人物略微后仰的坐姿,无不暗示着马车的运动,而别墅花园中水平的地面,垂直的树木、人物、雕塑,建筑,都表现出一种平静安稳的状态。

3、变形

形状的扭曲变形也能产生被人知觉的动力,如平行四边形总是被视为通过拉扯一个长方形的一角而获得动感的。建筑的比例为我们提供了这方面最简单的例子。当文艺复兴风格发展到巴洛克风格时,建筑艺术中所喜爱的形状就是由圆形和正方形转变为椭圆形和长方形,即圆形和正方形拉伸变形后的样子。

罗马的蒙托里奥圣彼得教堂院内的小神庙 1502年 文艺复兴盛期的礼拜堂

罗马纳沃纳广场的圣阿涅塞教堂 1635年 罗马盛期典型的巴洛克式教堂

文艺复兴风格是由之前夸张的哥特式风格回归到古典柱式比例的一种建筑风格,追求平稳安静;而巴洛克风格又是在文艺复兴风格的基础上为寻求突破、热闹发展而来,追求自由动态。当然两种建筑风格的区别远不在元素形状的变形上,欧洲建筑风格的发展史也挺有意思,以后有机会会专门介绍的。

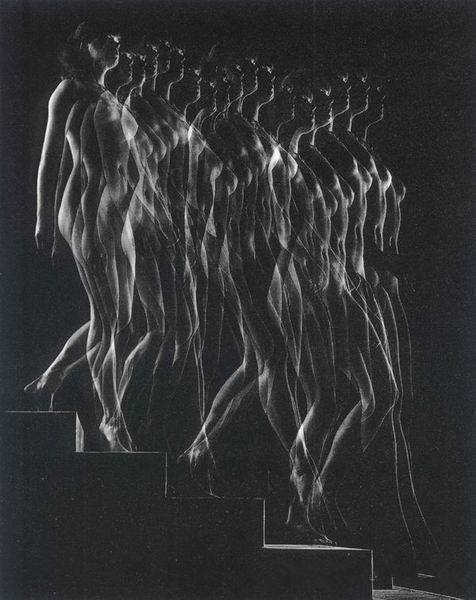

4、频闪

频闪产生动感相对来说比较好理解,看下面一张图就能明白了:

动感十足吧,几乎能感受到青蛙扑通一声掉进水里的情形。这种手法经常被某些艺术家运用到艺术创作中。如后现代主义之父,马塞尔·杜尚创作的《下楼梯的裸女》:

确实比较抽象,哪有裸女?下面这张频闪照片也许能帮助我们更好的理解:

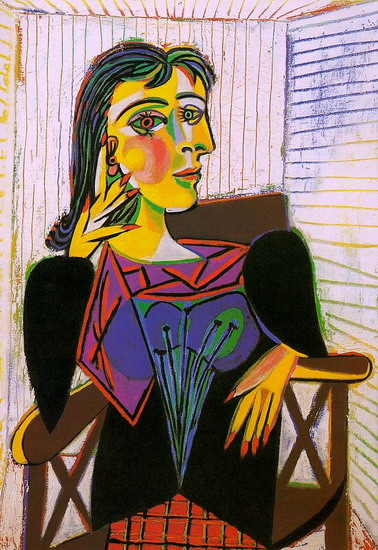

这种表意的抽象画作理解起来会比较困难,再举个稍微简单点的例子。在立体派画家毕加索的很多作品中其实也运用了频闪叠加的手法,特别是他画的女人们,先列举两幅吧:

我们注意画中的脸和手就能发现其中的玄机:脸部其实是正面和侧面的叠加,暗示着女性在变换角度全方位展示自己的美貌;右手则是搔首弄姿这一连串动作的频闪叠加。

这幅画的女人似乎有点忧郁,头部是抬头跟低头两个画面的叠加,两只手放在椅子的扶手上,在不停地摩挲,显得有点局促不安。

列举了这么多表现运动的作品,下面就来探究下产生这些动感的本质吧。

一件艺术作品中,画面的和谐是通过画面中元素间各种力的相互制衡获得的,元素间力的冲突越多、越激烈,画面就越丰富、越具有动感。我们知道,要让静止的物体运动起来得有力的作用,而视觉元素本身就存在一种内在的力——知觉张力。

知觉张力是视觉事物的一种真实的性质,就像其形状、大小、颜色是其真实性质一样。它是由观看者神经系统产生的,就像这个神经系统在刺激性信息输入下产生了对视觉事物大小、形状和颜色的经验一样。

有些图形蕴含的知觉张力很小,看着很稳定,有些则很大,大到可以影响周边的图形:

上图中上下两条水线条(除去两端的箭头)是等长的,但是我们总感觉上面的要比下面的长一点,如果用知觉张力来解释,即上面的线条在两端箭头的影响下明显呈向外扩张拉伸的姿势,而下面的线条则呈现向内蜷缩的姿势,就像一个人在昂首挺胸和垂头丧气时给人的视觉高度也是不一样的。

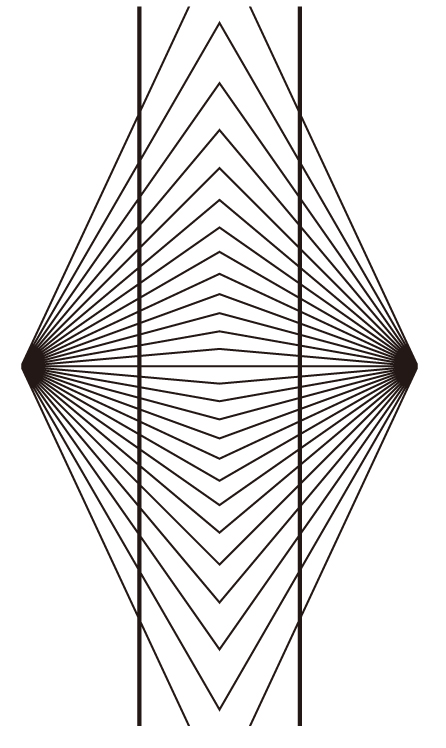

再看这张图,图中两条垂直线明明是笔直的,看着却是向内弯的。如果用知觉张力解释,即放射形状向四周散发出知觉张力,越靠近中心点张力越大,最后垂直线在强大的知觉张力下发生了扭曲。

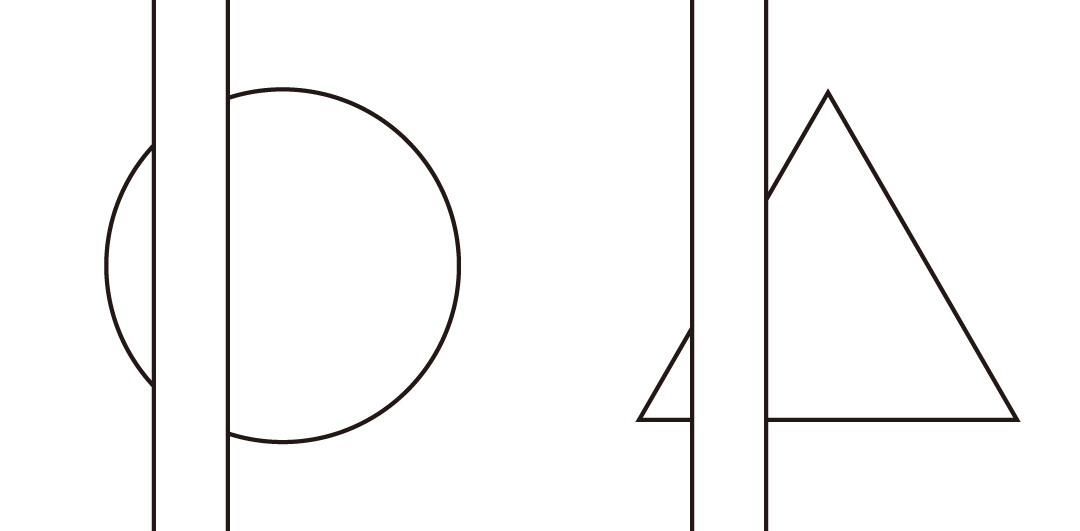

上图中一个圆和三角形被遮挡分离为两部分后,视觉却告诉我们这分离出来的两部分似乎不是来自同一个母体,左边似乎跟右边衔接不上。如果用知觉张力来解释,即右边部分的知觉张力明显比左边部分的大,使得右边部分圆形向四周膨胀得比左边部分多,右图三角形也是同样的道理。

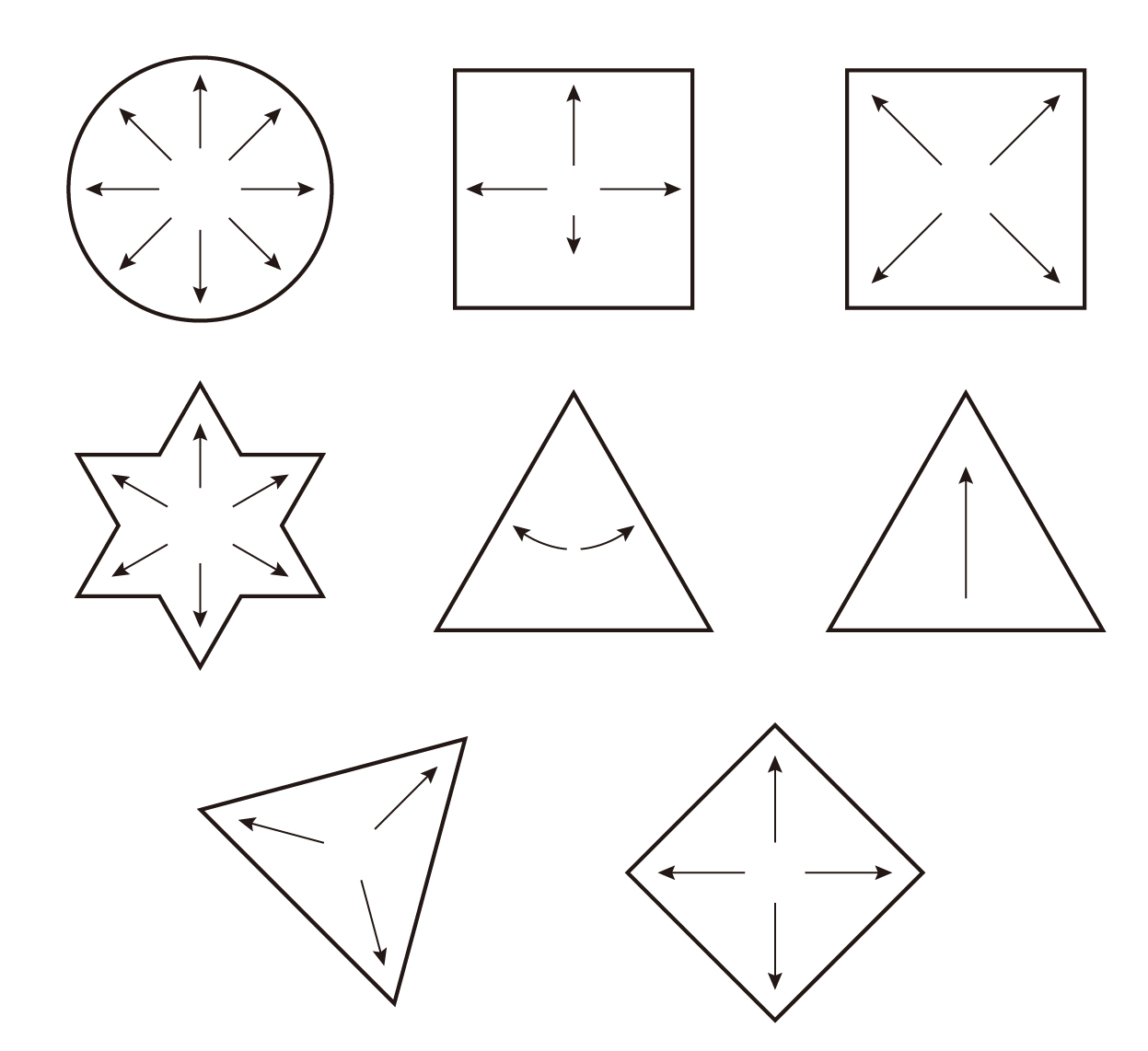

总结下一般形状的知觉张力的特点:

从图中可以看出,相同的形状在不同的环境中可能会具有不同方向大小的知觉张力。视觉对象中除了蕴含知觉张力外,还有视觉重力,即形状越大,颜色越深的物体给人的视觉重力越大,这一点在第一章讲视觉平衡的时候阐述过,这里就不再赘述。

探究了这么多视知觉方面的理论,其目的就是让我们普通大众能从那些伟大的经典作品中,领悟作品本身传递到我们眼中的知觉特征,从而揭示其深刻的含意。

上图为世界著名的天才艺术家米开朗琪罗在罗马的西斯廷教堂创作的天顶画《创世纪》中的一部分——《创造亚当》,《创世纪》壁画均取材于《圣经》的开篇《创世纪》中的故事情节。

熟悉《圣经》的观赏者,在看到这幅壁画时,都能一眼看出其中那深刻的含意。当然,在这件作品中,米开朗琪罗对原来的故事情节作了些改动,上帝不再是把生命的灵魂吹到亚当的鼻孔里,而是通过更强的表现形式——把手伸向亚当伸出的胳膊。这样一来,那生命的火花就好像从上帝的之间跳到了亚当的指尖,从而完美地再现了生命由创始者身上输送到他的创造物上面的主题。

艺术品的视觉形式并不是任意的,它并不是一种由形状和色彩组成的纯形式,而是对每一观念的准确解释。此外,作品所选择的题材同样也不是任意的和无足轻重的,它在作品中与形式式样相互依赖和相互配合,为抽象主题提供一个具体显现的机会。

最后,引用书上的一段话作为结束语吧:

“我们无法知道将来的艺术会是什么样子,任何一种特殊的艺术风格都不会成为艺术的最终顶峰,但每一种艺术都是观看世界的一种有效方式,也是一种只有站在神圣的山峰上才能看到的景象。从这个峰顶上的任何一个不同的位置,都会看到一种独特的景象,然而所有位置上看到的,又是同一种东西。”