艺术与视知觉(三)

《艺术与视知觉》读书笔记

在前面的章节中,现实主义画派为了更逼真地再现眼前的事物,熟练掌握了透视缩短、变形、遮挡的方法,将事物的三维空间深度体现在了二维平面上,本章就着重阐述这一空间深度是如何表现的。

空间

表现空间层次最简单的方法是通过物体形状的重叠遮挡,两个形状部分重叠,在视觉上就会产生上下两个层次,根据视知觉心理上的完形律和简化律,即当一个形状一部分被遮挡,视觉系统会自动根据该形状最简单的样式或经验中的样式将其补全,这样我们就能感知到这两个形状的上下堆叠关系,从而产生了空间上的深度。

只利用形状重叠遮挡的方来表现物体的空间深度感比较简单粗暴,有时容易让人迷惑,不知道哪个形状在上哪个形状在下,很多艺术家正是利用这种视觉上的迷惑感来传达一些思想。

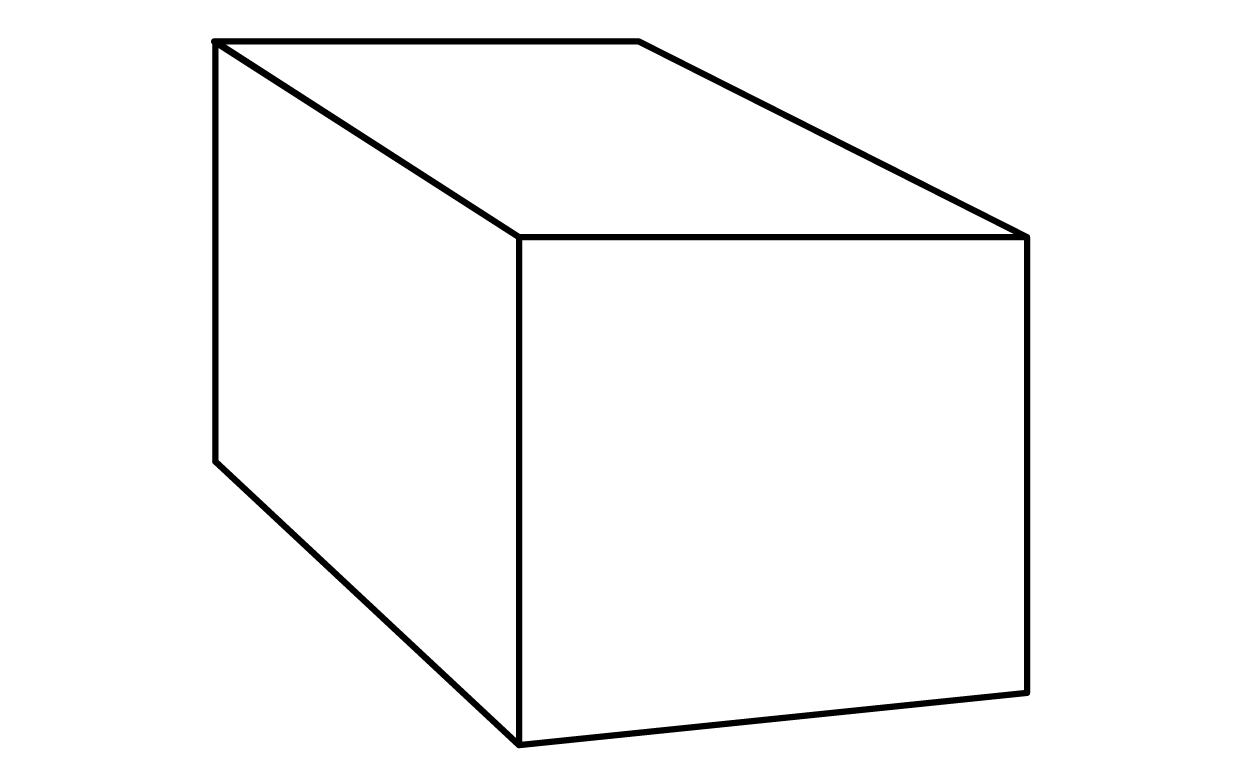

既然光从遮挡关系有时候难以看出事物在空间分布上的具体层次,那么就得借助更高深的手段——透视缩短法,透视现象很早就被人发现,并运用于绘画艺术中,但只是从经验视觉中去模拟空间的透视,比如一个立方体的六个面,我们发现正对我们的这个面还是正方形,而边上两个面却发生了变形,成了平行四边形,其他三个面由于遮挡关系已经看不见了,然后我们就凭这种经验画出了一个立方体:

我记得学立体几何的时候,也是这么画立方体的,三条边总是保持平行,这种空间透视法叫做等角透视,在数学研究和工程制图中很有用,早期艺术家也只能如此近似地模拟空间中的物体。后来借助光学的研究,更符合视觉感受的中心透视法被发明并被广泛用于绘画艺术。

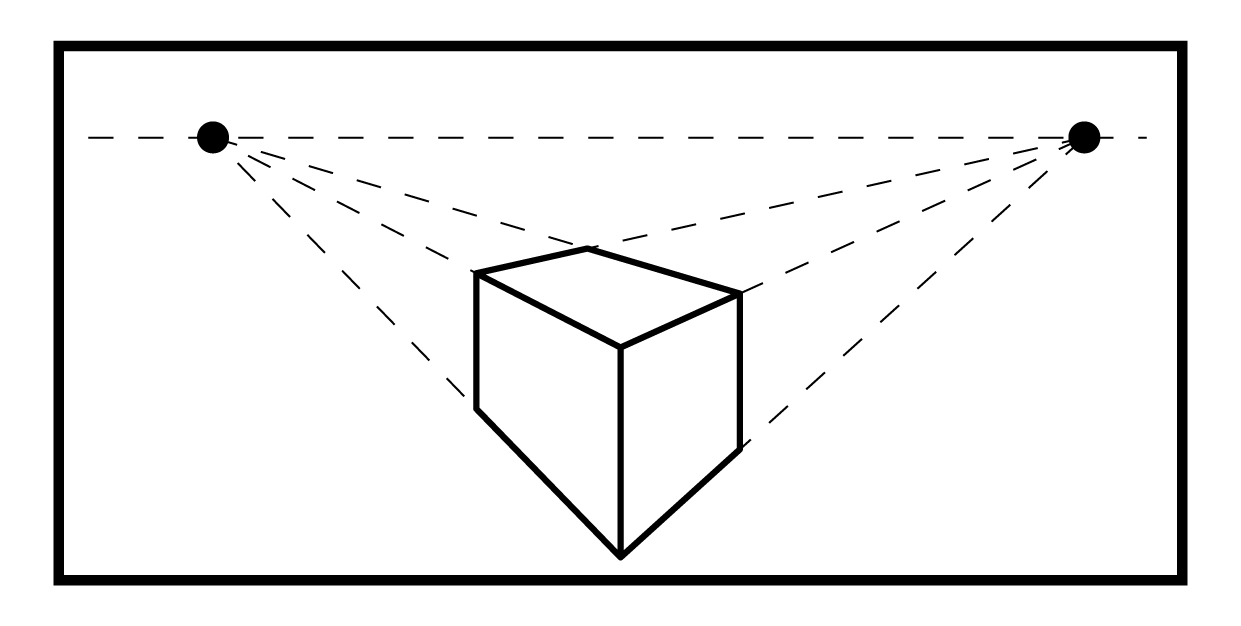

记得上小学还是初中的时候美术课上老师就讲过中心透视法,相信好多人都应该画过一条消失在远处的林荫大道吧。透视从简单到复杂,分为单点透视、两点透视、三点透视和多点透视。

单点透视:想想一下,自己站在一条平直的马路中央看着马路的尽头,我们能看到马路和路边的树木在离我们越远的地方越来越小,最后消失在一个点,这个点叫做集聚点或叫消失点。所有视域中的物体都在向这个点缩小聚集。这种透视在垂直和水平方向上上还是保持与画框平行,只是在纵深这一个维度上进行了近大远小的透视缩放。

两点透视:即物体在两个维度上的透视,有两个集聚点,但是垂直方向仍然与画框保持平行。

三点透视:即在两点透视的基础上,垂直方向也按近大远小的原则呈现集聚缩放的变形,当我们站在一栋大厦底下抬头仰看大厦,那种变形就是三点透视的结果。三点透视最符合视觉世界的情况,因为在三个维度上都产生了集聚缩放。

多点透视:因为人的视域范围有限,一个视域中有一个三点透视,如果艺术家要把多个视域中的景象放到一个画面里,必然会有多个透视集聚点,《清明上河图》运用的就是多点透视法。

中心透视法其实就是一种用直线边线做的数学游戏,或者说,是如何用这种边线将整幅画中的事物组织成一个简单的或逻辑性强的有机整体的游戏。

分析几个案例吧:

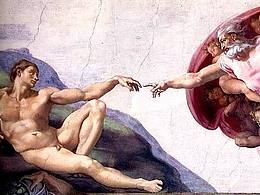

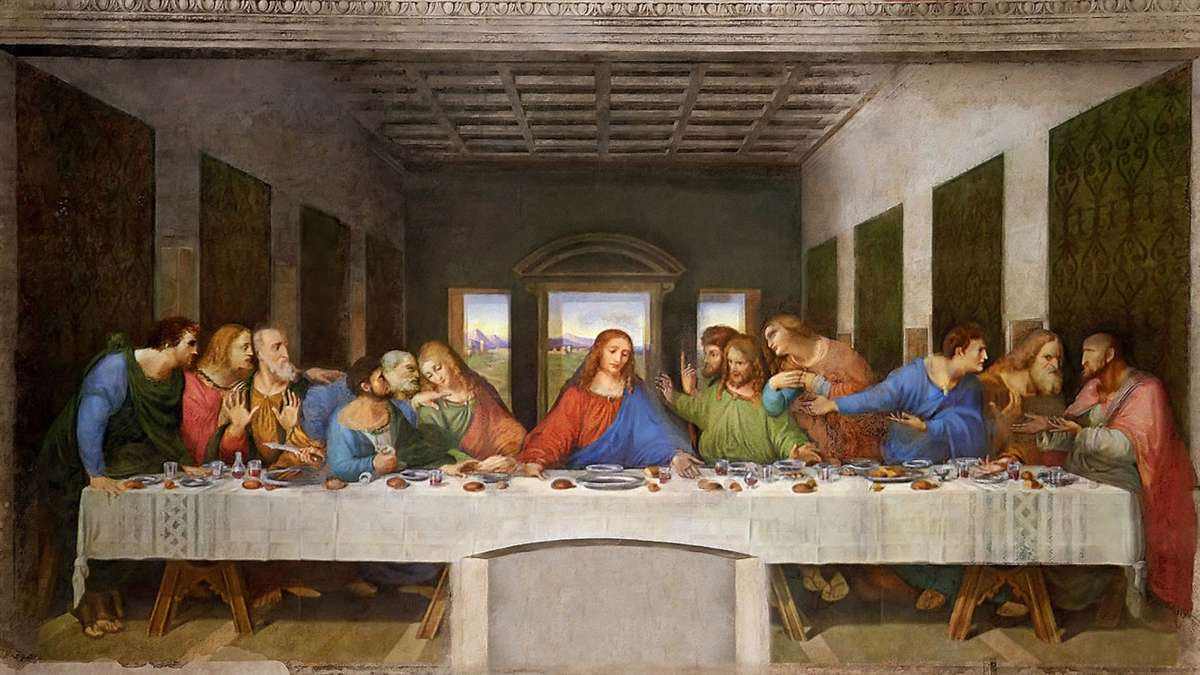

在达·芬奇的《最后的晚餐》中,耶稣处于中心位置,这个中心位置也是中心透视中集聚点的位置。桌子以及后面的墙壁支持着主要人物的稳定性,而侧面的墙壁和天花板则以一种启示的姿势向外扩张和延伸。房间内的所有的形状和边线都像一束放射线一样从中心位置出发。虽然采用的是单点透视,空间深度效果受到限制,但由于整体构图的对称性而增加了整个情景的肃穆庄严性。

中心透视法帮助艺术家再现了一个更为真实的视觉世界,但是艺术家追求的和要表达的远不止这些。如超现实主义者乔治·迟雷柯就利用透视关系,制造出一种奇特的空间架构。

![]()

在他的《一条忧郁和神秘的大街》中处处可见这种梦幻般的非现实主义的东西。乍一看,这幅画中的各种景物似乎都是坚实可靠的,但又使人隐隐觉得,那个正在无忧无虑地滚铁环的小女孩,似乎正在走向危险的深渊。因为她所处的世界,看上去好像随时可能断裂成无数支离破碎的小碎块。在这幅画上,我们还可以看到有一辆用等角透视法画出的马车,在它那简化和令人可信的结构的反衬下,周围那些焦点集聚的建筑物,看上去好像真的变了形。但是图中那两排廊柱的透视,看上去又是相互否定的。从左边廊柱的透视判定,这幅画的地平线肯定位于整个框架的上半部,但是右边这一片廊柱看上去又像是在往地下钻去。这样,那具有一排明亮的廊柱的大街就变成了充满危险的海市蜃楼,而那个顺着这条大街向前滚铁环的小女孩最终只能陷进虚无缥缈的空虚中。