艺术与视知觉(二)

《艺术与视知觉》读书笔记

经过上一篇读书笔记的写作,发现一次性完成3个章节,160多页的理论知识总结着实很费劲,两千多文字加上插图设计,结果还是有很多地方遗漏了或没写清楚,为了减少一次性的工作量,把理论说得更清晰一点,所以临时决定把刚读完的第四章笔记也做一下。

发展

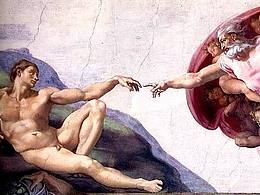

人的视知觉会随着心理发展阶段的不同而发生变化,这些不同发展阶段在儿童艺术的那些纯粹而完美的形式中有着明显的展示。

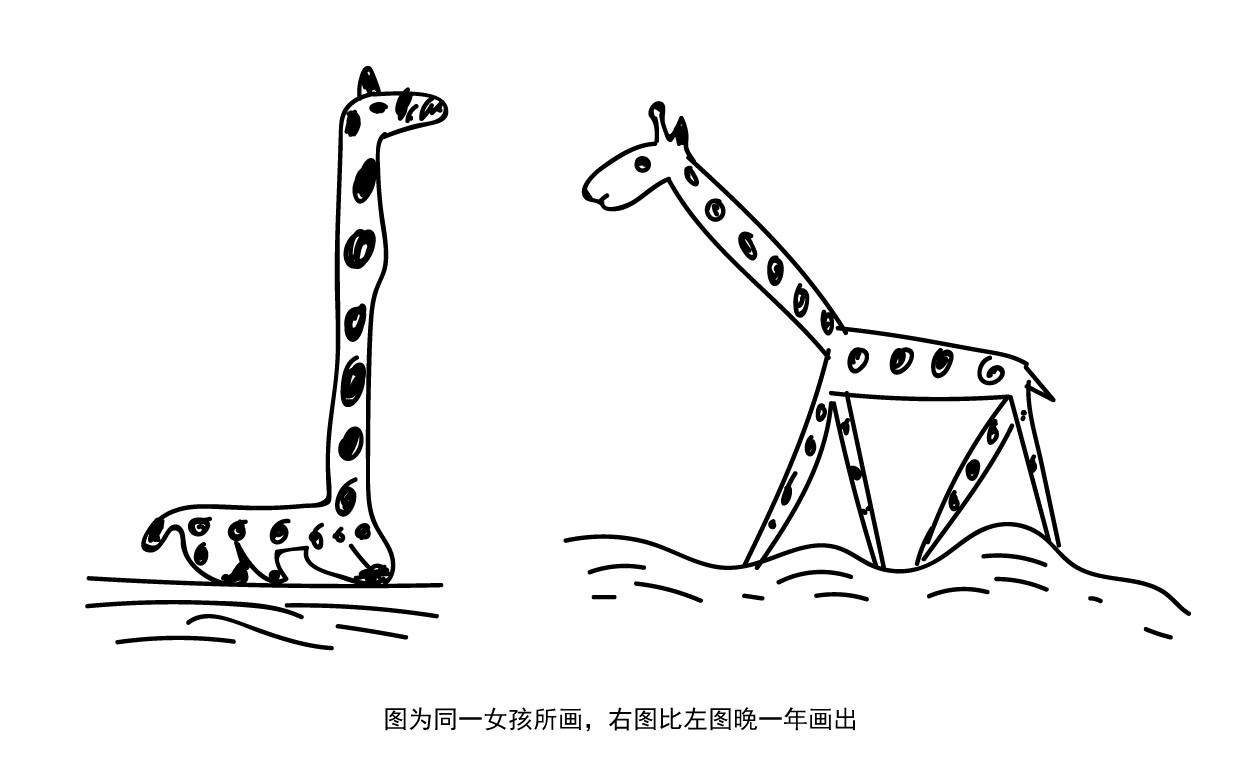

我们观察一副儿童早期阶段的画作,会发现从这幅画中我们几乎看不到任何具体形象,虽然他们技巧低劣、手法笨拙,但心目中仍然想要创造出一个与视觉投影酷似的形象。一般人都能注意到这样一件实事:当儿童处于某一年龄段时,如果要求他画自己的爸爸,他往往很少去观看站在他面前那个充当模特的爸爸。这一事实并不能说明儿童缺乏观察周围环境的能力,也不能说明儿童对自己周围的环境不感兴趣。儿童的这种行为只能说明:在儿童看来,新的信息对再现一个人的形象来说是不必要的,也是无用的。他们画的只是这个形象在他们视知觉经验中的样子。(这有点类似抽象画)当儿童发育到一定年龄时,就能毫不费力地区分出这个人和那个人之间的不同,并能注意到熟悉事物发生的微小变化,然而他们画出的画却仍然是一些对具体细节不加区分的一般性东西。

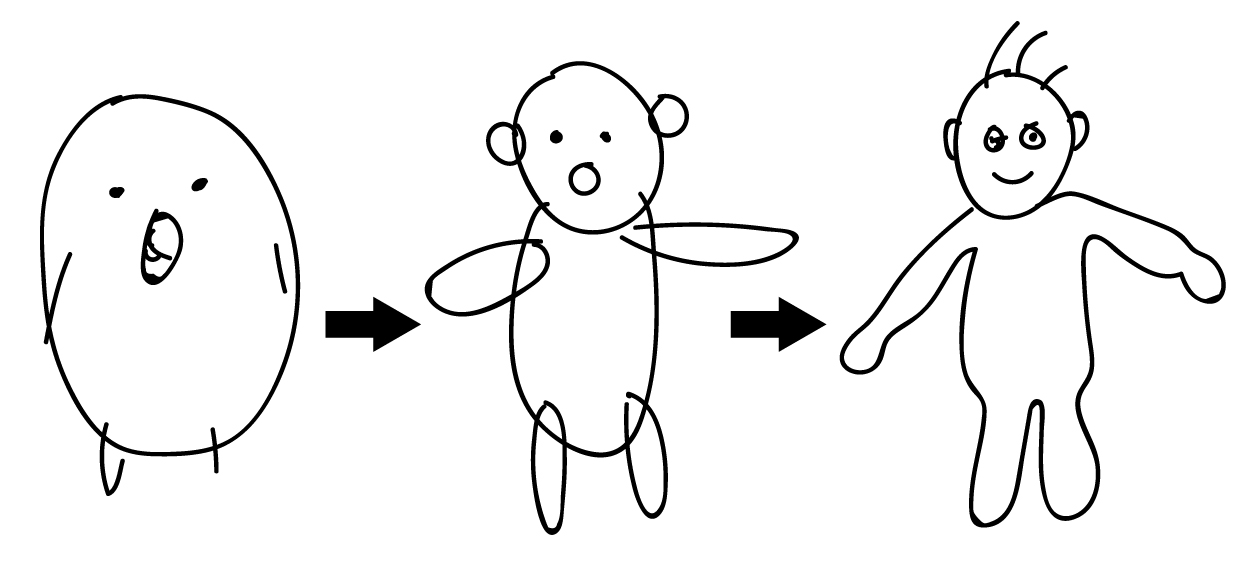

从大量的幼童画作中,我们发现圆圈这种形状的使用最频繁,确实圆圈是视觉中能再现物体的最简单最实用的形状,头可以用一个圆圈表示,身子也可以,四肢也可以用稍微扁的圆圈表示,远处的人或动物也可以用一个圆圈表示,对于儿童来说,圆圈可以代表一切物体。当儿童发展到能明确区分其他形状的阶段,圆形才开始代表圆形的东西,如人头、太阳和皮球等。在这一阶段,儿童开始掌握直线的运用,并频繁用来表示四肢、树干等细长的物体,并开始懂得垂直——水平的关系,在早期阶段的儿童画中,人物往往看上去像是悬浮在空中没有落脚点,而且方向飘忽不定,在掌握垂直——水平关系后画出来的形象更加稳定,更接近现实中的样子。一旦他们能够在视觉上把握这种最简单的垂直——水平关系,便以此为基础,向把握更为复杂的倾斜方向发展。

在儿童视知觉发展阶段,对形状的发展主要是借助于增加一些独立的成分完成的,举例说,儿童画中的人体样式,最初只是一个圆圈,后来又在圆圈的基础上逐渐增加了直线、椭圆及其他一些成分,至于成分与成分之间的关系,都是较简单的方向性关系,开始是垂直——水平关系,以后又发展为以倾斜角度相交的关系。然而以上都只是由多个简单形状组合在一起形成一个整体的,各个形状之间并没有融合到一起。经过一个时期后,儿童才开始通过一个共同轮廓,把几个形状融合在一起(相当于布尔运算中的并集)组成一个整体形象。比如,一个人最开始被画成蛋圆形,接着蛋圆形的人形被分割成了头部和躯体,这样一种更小和更简单的小单位进一步融合,形成一个更高级的有机统一体。这种高级的机体会进一步再分,再次形成更晚发展阶段上的更高级的统一体,就这样一直发展下去。

在不受干扰的情况下,视觉形式会一步一步有规律地发展,每一阶段都有自己存在的理由,都有自己的表现能力,都有自己的美。由于这些不同的发展阶段相互依赖相互作用,且为到达成熟艺术奠定了基础,所以儿童会慢慢地经历这一个个发展阶段。这一见解不仅适合儿童,也适合任何处于发展阶段的艺术家。