聊聊 iOS14 中「时间控件」的设计

升级 iOS14 遇到「时间控件」体验问题,后来在用「提醒事项App」时发现类似控件,体验下来挺顺溜,于是做个对比分析看看区别。

前几天升级 iOS14 后在「日历App」中遇到个「时间控件」使用体验问题,在朋友圈「吐了个槽」后收到很多类似反馈,后来在使用「提醒事项App」中发现有个类似「时间控件」,体验下来感觉挺顺溜,于是想做个对比分析看看区别。

防杠说明1:接下来聊的体验纯我的「主观感受」,对比分析也是基于过往的经验来聊,没有数据也没有其他支撑,交流为主,无他意求放过。

防杠说明2:苹果在「日历App」和「提醒事项App」这 2 个 App 设计一定有考虑过,文章纯粹从外部视角去聊体验感受,不聊 App 的场景&战略&定位。

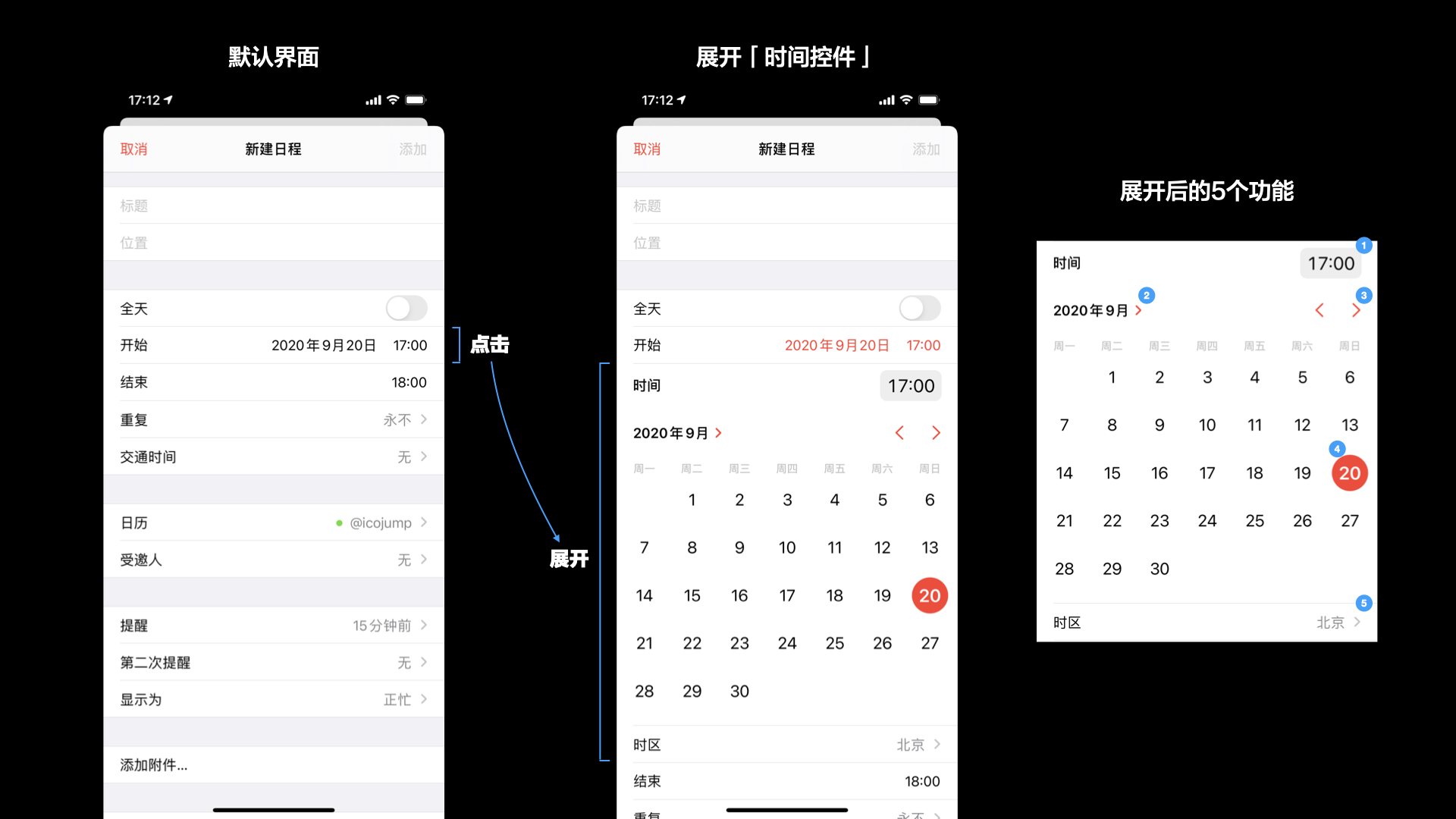

iOS14 的「时间控件」长什么样

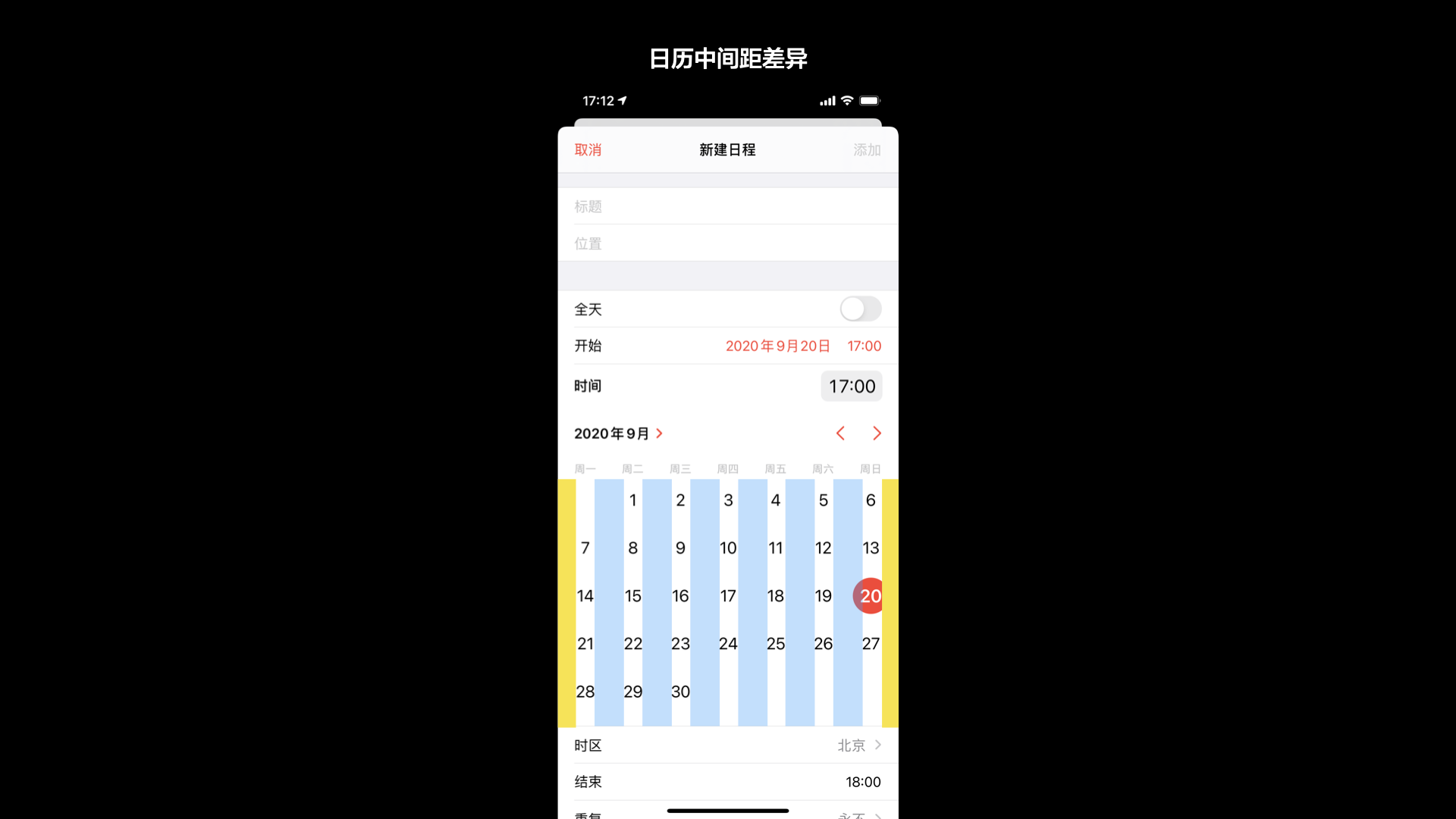

图片:iOS14 「日历App」新建日程&点击展开「时间控件」后的状态

先介绍下「时间控件」长什么样,上图左边是「日历App」中「新建日程」界面,点击「开始-时间」后就展开了「时间控件」,控件中分别有这5个功能:1.时钟控件(键盘+触摸)2.年月控件 3.快捷切换月份控件 4.日历控件 5.时区功能,「提醒事项App」的「时间控件」界面基本差不多,具体差异会在在对比中展示。

开始做3个角度对比

对比1:日历间距处理

整体来看「时间控件」中的「日历」是问题最大影响体验最大的地方,「日历」中的日期和日期之间的距离是大过日期和左右屏幕的距离,这会导致日历看起来比较散不是一个整体,见下图中黄色标记和蓝色标记。

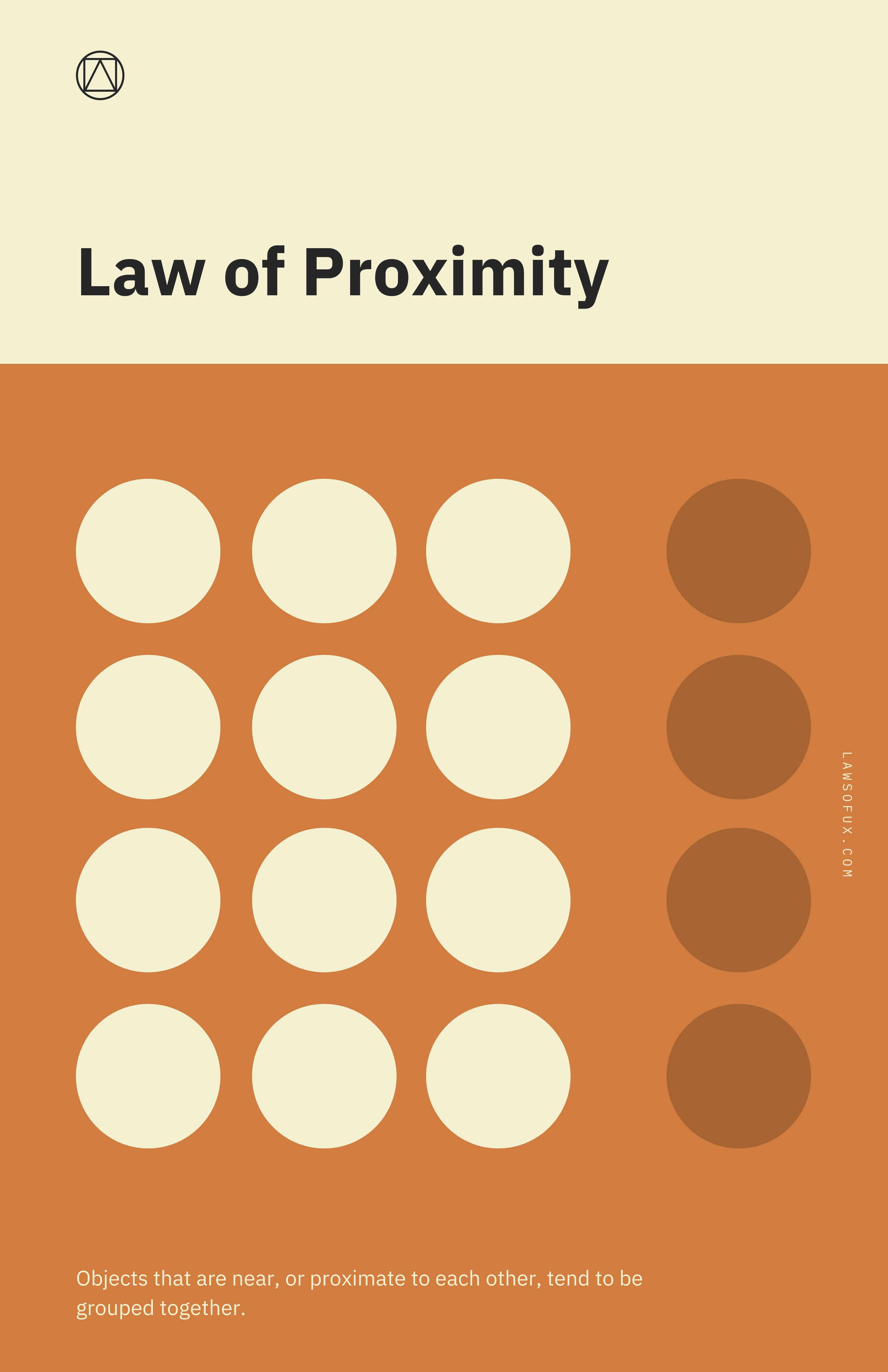

这类型的问题属于「格式塔理论」中的「Law of Proximity 接近法则」,间距没有起到把相关元素粘起来的作用,相反把元素拆散,有种信息量很多密密麻麻的感受。

图片:「日历App」中日期之间间距和屏幕间距对比

具体「Law of Proximity 接近法则」的意思是:相互接近的事物被认为比相隔较远的事物更加相关。

图片:格式塔理论中的接近法则示意图

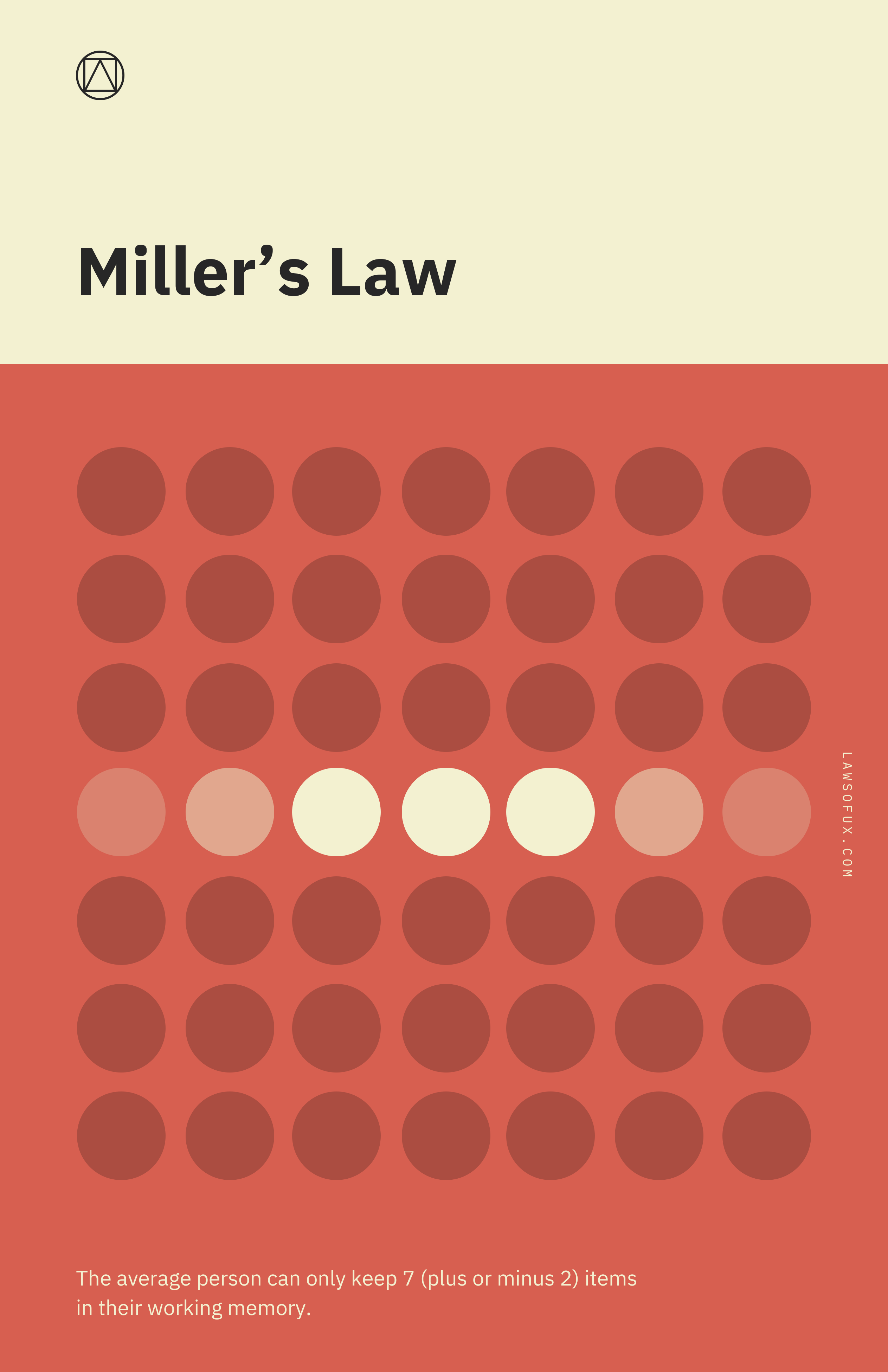

这里密密麻麻的感受还有另一个理论基础「米勒定律」,因为人同时处理信息大约是「7±2」条信息,当信息量超出这个数量后出现,本能上一定是先排斥的,大家回想下如果你要填写一个复杂表单时候的场景,就是这样的感觉。

图片:米勒定律的示意图

我们对比下「提醒事项App」中的日历选择,间距处理保证了日期距离是比外面小的,日历看起来就是一个整体可操作的控件状态,如果拿「格式塔理论」和「米勒定律」来看的话都是在合理范围内,事实感受也是这样

图片:「日历App」和「提醒事项App」日历进行对比

对比2:上下层级关系处理

「时间控件」是通过点击展开的,如果这个简单控件,仅展开动效足以让用户理解,只是这「时间控件」中包含5个功能占了 1/2 的屏幕,动效解决不了,加上「对比1」的日历间距问题,信息量巨大且复杂。控件里面除了标题做了「文字加粗」处理去表现层级,在「上下衔接 or 左右递进 or 背景颜色」都没做很多工作。

和上一级样式是在太接近,没有能明显区分开,和上一层级融合到一起后,界面看起来从一行行就变成点击后一下子增加「爆发式」的信息出现,观感复杂+信息量变大。如果处理合适「理想中的层级关系」应该是图片右边这样的,用户一眼看到的是一块块而不是一个个。

图片:日历App 时间控件展开后感觉是「碎裂」,理想应该右侧这样块状的层级结构展开

再来对比「提醒事项App」中的层级关系,整个「时间控件」左右都有缩进,左上和上一级的衔接处分割线也做了处理,加上上一级日期标题前有个「日历ICON」,很自然在视觉上就出现了上下层级关系出现,内容一样看起来清晰简洁很多。

图片:「提醒事项App」中用缩进和风格线去表现层级关系

对比3:页面布局上的对比

再把视角放到页面布局中,「日历App」采用的是边到边布局(Edge to Edge)方式,「提醒事项App」采用的是卡片式布局(Card)方式。

在 iOS 系统中「边到边布局」是从 iOS7 后苹果开始采用的方式,优势是把极大增加了屏幕空间利用率,可显示内容增加,当时主打机型是 4 英寸屏 的iPhone5s,,屏幕空间有限。

图片:iOS6 和 iOS7 设置界面的对比

从图片中里面是不是感觉 iOS6 也有点卡片式布局的意思,其实大家当时对 iOS6 印象还是「拟物化」,这里也就不展开了。

「卡片式布局」是被 Google 推崇起来的,当时有款产品叫「Google Now」(现在已经下线),这个产品可以语音互动&主动提醒(飞机、路况、比赛比分、突发新闻、等等等等)信息内容给到你,包含的信息内容多样且复杂,用了卡片设计去解决了信息多而不乱的问题,信息和信息之间互不受到影响。

图片:GoogleNow 主界面,卡片设计为主

「Google Now」产品已经下线,找了个介绍视频,大家可以注意里面不同场景下的卡片的布局都是不同的,也方便未来的扩展。

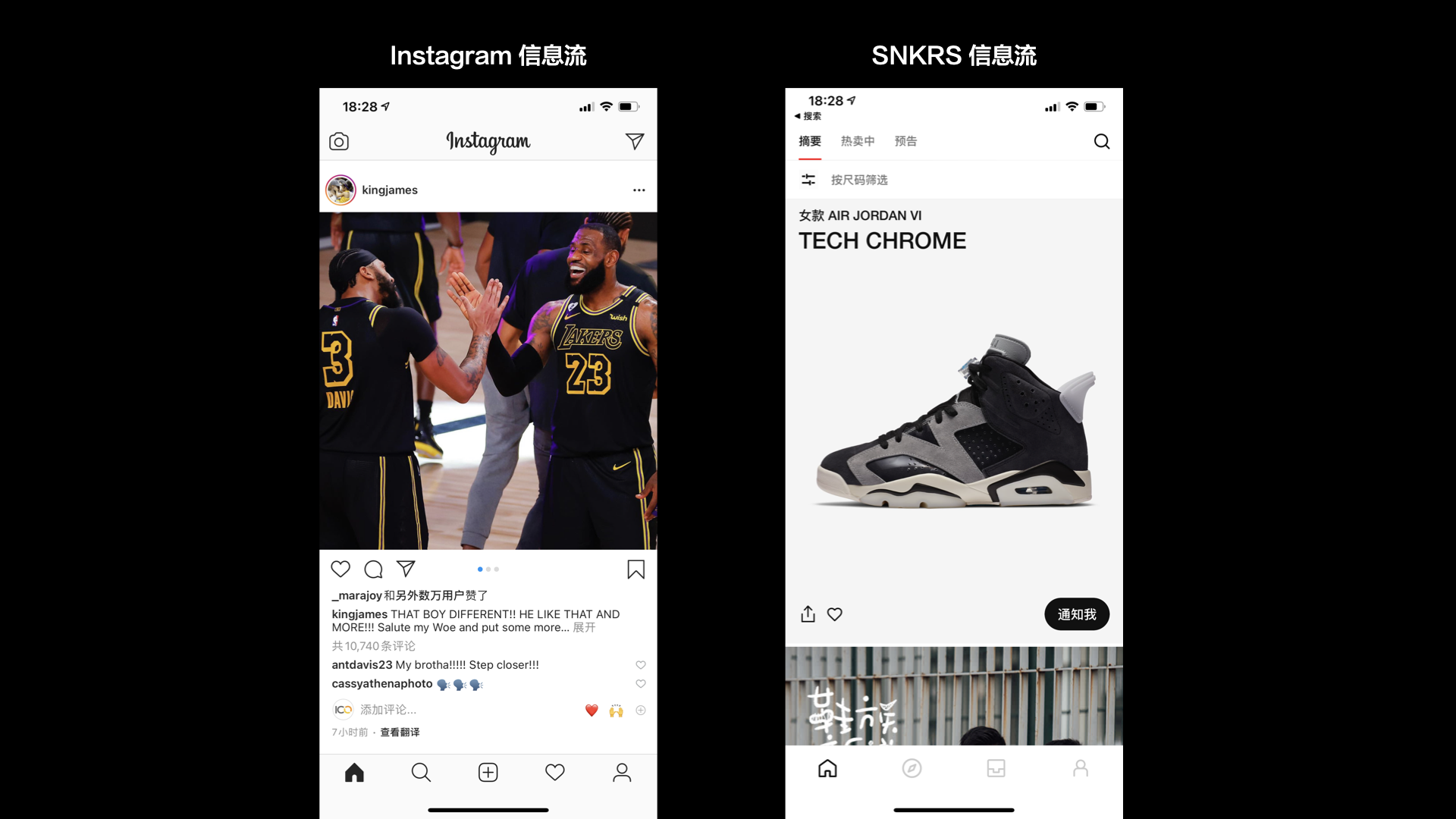

回到这两个页面布局对比中,不过不展开「时间控件」这样对比来看两边布局并没有很大的问题,具体看是要更多「包容」还是要「屏效」,不过这里我们对比的是「时间控件」,这部分看来「卡片式布局」是更合适的,布局能包容不同复杂的信息,块和块&功能和功能之间是更加清楚,不会引起混乱。现在很多产品也都在考虑「卡片式布局」,像「手机淘宝」这两年基本上已经完全改造成「卡片式布局」,我理解是因为手淘信息流复杂&个性,照片和元素的出现都不是固定的,用卡片作为「容器」去包容「内容」,让界面有秩序。

但这里还是要提一嘴信息流不要「无脑」追「卡片式布局」是最好,比如媒体为场景的App,显然「边到边布局」显然更合适,比如 Instagram ,要给照片以更多的展示空间,也比如电商中对商品品质有信心的,那也适合「边到边布局」,比如 SNKRS,对球鞋品质表现的更加到位。先理解再去设计「适合自家产品」的风格是个挺重要的事,毕竟一个产品风格会用很久,改动成本很高。

最后总结一下

真的是抱着「心惊胆战」的心情去做的对比,苹果设计一直都是行业标杆,这次是想趁聊对比时「抛砖引玉」聊聊「界面细节是如何决定设计品质」,这些东西非常小,合作上下游也不一定在意,觉得差不多就好。现在产品迭代速度飞快,留给设计师的时间也不多,怎么样能够快速有效的把细节处理好,是一个值得长期讨论的话题

最后抽取一些文章中的「关键词」做个总结:

【间距控制】有些设计师出稿或工程师开发&验收时会忽略「间距」的价值,其实「间距」对设计品质影响非常大,背后设计理论支撑是「格式塔理论」,如果对「间距」不敏感,那要多练习练习去找好的产品设计去观察和感受。

【米勒定律】很多人看界面觉得乱,为什么感觉乱背后可以通过「米勒定律」做设计理论支撑,人在同一时间处理信息程度是「7±2」个,数量越多越乱。

【层级关系】表单或复杂页面中的界面需要把层级关系表现到位,不然界面会乱七八糟,在 iOS11 时候苹果已经注意到这一点并且已经提倡过,阅读了解「iOS11 设计理念和 3 个设计方向」。

【边到边布局】一种屏幕效率利用高的界面布局,在iOS7 开始后被使用

【卡片式布局】一种能够把复杂信息有序融合在一起的布局,更多包容和扩展

好了,今天和大家就唠叨到这~

如果你对「设计 + 成长 + 管理」感兴趣

可以在留言讨论也欢迎微信搜索公众号:边设计边管理