触觉体验设计的游戏应用研究

本文跟大家分享一些关于震动触觉体验的硬件工程原理,以及游戏该如何开展触觉体验设计的一些应用思路。

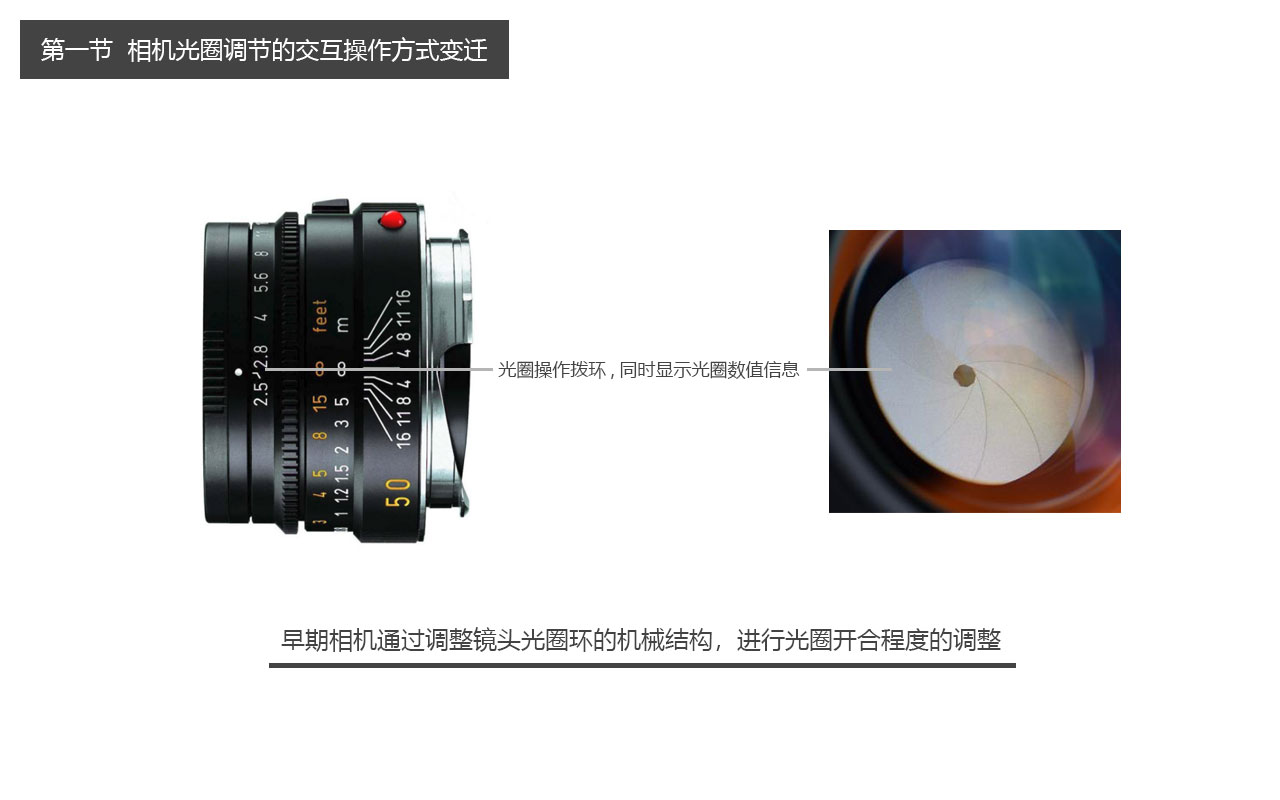

胶片时代单反相机的硬件交互方式,是以机械结构为主的。

各类需要查看和操控的信息,分布在机身的各个位置。比如机身顶部的快门速度拨环,在镜头上的对焦环和光圈环等;

以光圈环举例:光圈数值信息通过刻度标注在光圈环上,方便在拨动控制光圈环的同时可以清晰地识别到所需信息。

在专业单镜头反光相机进入到电子时代后,人机交互模式带了新的变化。

信息集成度更高的数码屏幕集中承载了更多的内容信息,以往分散在机身各处的信息有了一个集中统一呈现的地方,可以更加方便高效的查看和调整。

这里还是以光圈值控制举例:通过调整机身手柄前侧的波轮控制,结合数码肩屏的信息显示,便可以更方便的调整相机的光圈参数。

在当今无反光镜在各系统逐步成为主流之后,随着相关技术的发展成熟,人机交互方式也同步发生着变革。

最新的中画幅无反相机,通过触控屏硬件更进一步,继承了几乎绝大部分的信息显示承载和信息调整操控。

常用的光圈、快门、ISO等操作,都如同智能手机一般,通过简单的点击滑动操作、便可以方便高效的完成。

触控屏虽然拥有更高的集成度,但是在触觉反馈上却是其天生短板。

机械结构的立体触感和运动过程的机械振动反馈,可以在非视觉层面传达丰富信息,以至于熟练之后可以非常方便高效的进行盲操作。

但是随着振动触觉技术的发展,这一问题也并非无解——iPhone8的虚拟home键、以及IOS系统内应用普遍运用的haptic touch技术,让非机械结构的交互硬件、也可以拥有丰富拟真的触觉手感体验。

接下来谈一下游戏领域:

在角色扮演和射击类等游戏中,第三人称背部跟随视角是非常普遍运用的一种视角机制。该视角下可以通过水平方向移动视角查看和转动前进方向,也可以垂直方向移动视角查看场景内容。

在家用机平台上:内容信息展示硬件一般为电视或者其他大型显示设备,交互操控硬件一般多为手柄。而移动视角的功能,在手柄上是通过右侧摇杆来实现的。具体的操作逻辑如下:

【维度】摇杆X轴和Y轴实现上下左右的维度变化;

【速度】通过摇杆偏移距离中心轴的距离程度来决定变化速度;

【程度】通过摇杆偏移距离中心轴的距离程度*持续时间,得出视角变化的总程度;

手柄摇杆在视角移动速度方面,可控范围相对较窄、且操作的用户学习掌握成本较高(需要细腻的掌握摇杆偏移量和速度的灵敏变化),因此在例如FPS等对于视角调整有精准要求的游戏中,摇杆的体验并不是特别友好。

再来看同样的视角移动功能,在PC平台上的交互形式。

PC平台上,信息内容显示一般是在显示器等中型显示设备上,交互操控设备主要是键盘和鼠标。移动视角的功呢是通过控制移动鼠标来完成。具体操作逻辑如下:

【维度】通过平面上的上下左右移动来实现维度变化;

【速度】通过手臂的移动的速度直接转换;

【程度】通过手臂移动的距离直接转换;

由于鼠标的硬件特性,移动速度和移动距离都是通过手臂和手掌的物理速度和距离直接转换,因此鼠标硬件往往是射击类游戏的首选。

而在手机移动平台上,几乎绝大部分的交互操作都是通过触控屏来实现的。触控屏在移动视角功能上的逻辑同鼠标最为类似,但是人体控制器官和操作范围也有了显著变化:

【维度】通过触控屏平面上的上下左右移动来实现维度变化;

【速度】通过手指的移动速度直接转换;

【程度】通过手指移动的距离直接转换;

操控器官从手臂手掌,变成了更加细小的手指;操控范围也从更宽大的桌面变成了更狭窄的屏幕。但是由于控制速度和变化程度都是由手指的移动直接转换而来的,因此在体验上并没有产生本质性的变化。

单从移动视角功能来看,操作体验排序:鼠标>触控屏>摇杆

但是一款游戏可不仅仅只是由一个功能构成的。那么如果思考延伸一下,同视角移动一样重要射击功能的操作,在不同平台的交互操控体验又会如何?下面逐个分析一下:

【手柄】作为专门为游戏而诞生的硬件设备,手柄的硬件设计的握持手感无疑是最符合游戏场景下的人机工程学的。特别是L2、R2按键的位置,十分类似枪械扳机。并且机械结构上按键有线性键程,在竞速类游戏中可以细腻的模拟油门深浅、以便于控制加速程度;

【鼠标】鼠标的人机工程也充分考虑了移动和点击操作的并行情况,通过左键点击,也能够良好的完成设计操作。

【触控屏】缺乏按键范围的触觉识别,也缺乏点击后的触觉反馈。是最容易误操作的方式。

因此射击功能的操作体验排序应该是:手柄>鼠标>触控屏

但是参考之前提到的线性马达的拟真振动触觉,能否有可能改善触控屏的体验短板呢?

早期手机和手柄的振动体验可以简单概括为“强烈”、“单调”、“动静大”

【强烈】是指振动幅度大、振动感受明显;

【单调】是指振动频率固定、缺乏感受变化;

【动静大】是指振动噪音明显,特别是设备接触硬质物体的时候、会加倍发出显著的碰撞噪音。

当下的智能手机和家用机手柄,都拥有更加细腻的振动触觉体验。

苹果iPhone在推送、短信、电话等不同场景下的振动触觉体验具有非常高的盲识别性,在复杂交互操作上的应用haptic touch也能够提供细腻丰富的触觉手感;

而任天堂的Switch宣传可以模拟出冰块掉落到水杯中的手感触觉,并且在平台游戏内有丰富的应用;

硬件触觉案例:

【Macbook pro】新一代的mbp触控板也类似iPhone8的虚拟home键,采用了不可按压的固定触摸板。但是当按压时,通过线性马达的作用依旧能够感受到拟真的按压手感触觉,丰富提升了交互体验;

【iPhone8】前面已经多次提到的虚拟home按键,以及haptic touch技术在软件层的丰富应用;

【apple watch】哪怕体积小巧的苹果手表,也依旧塞入了线性马达。并且提供丰富的触觉提醒体验。

IOS系统应用案例:

IOS的弹出菜单交互,最早源于结合3D touch压感屏的交互操作。后续新机型中,苹果取消了3D touch压感屏幕的硬件。通过优化软件交互逻辑,结合haptic touch振动技术基本等价实现了原有的功能体验。在长按弹出菜单、滚动选取条目等操作中,线性马达提供了不同的触觉反馈以便于增强触感识别。

同样应用的还有计时器应用。在滚动计时器选择列表的时候,能够提供持续细腻的滚动手感。

NS家用机案例:

NS平台的《马里奥赛车8》也充分发挥了任天堂的HD振动技术。

在犹如起步轰油门操作、撞击、漂移过弯等各类游戏行为中,都会有匹配行为场景的不同振动触觉反馈体验。

手机移动游戏平台案例:

陈星汉的移动游戏平台新作《sky光遇》中,也利用了手机硬件线性马达的特性。

在出现可交互按钮图标、飞行能量耗尽、系统滚动列表等场景下,都有着不同的振动触觉体验。

值得一提的是,虽然手机移动平台当前已经拥有充分硬件条件。但是游戏应用领域充分运用发挥硬件实力的产品却并不多见,而《sky光遇》中的若干体验还是十分可圈可点的。

在上一章的各类应用案例中,体验的背后都是振动马达硬件在发挥着作用。

振动马达有若干种类,早期的振动马达是名为偏心转子马达eccentric rotating mass motor(简称ERM)的振动马达;

而不管haptic touch还是HD振动,都是通过名为线性谐振执行器linear resonant actuator(简称LRA)的振动马达;

两者在物理机制上有着显著差异区别。

ERM马达原理类似于儿时的四驱车玩具马达,通过电磁线圈产生磁场带动转子旋转。

只不过ERM马达有一个偏心质量转子,通过偏心转子的旋转产生振动效果;并且ERM马达由于内嵌在手机等设备内部,体积也会小巧非常多。

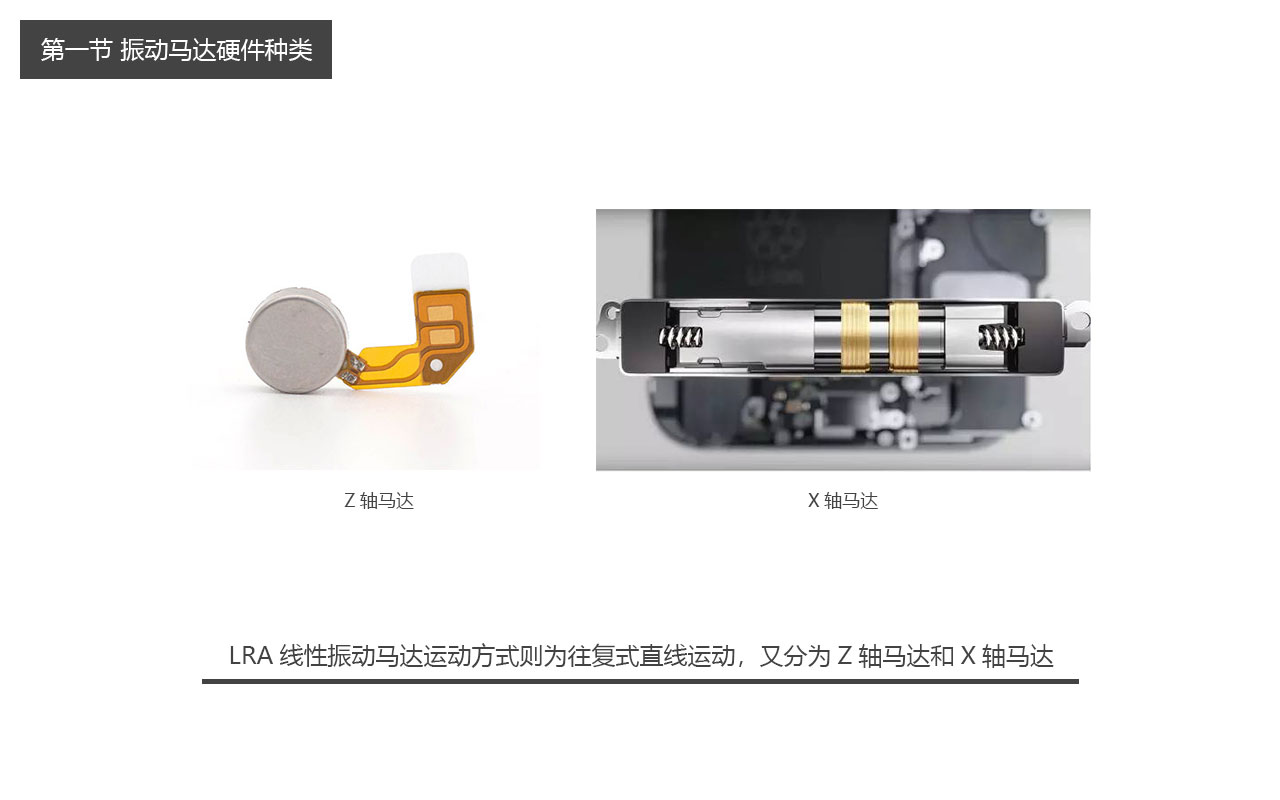

而LRA马达则是通过磁场作用产生往复式直线运动,来达到振动效果。按照振动方向的不同,分为Z轴马达和X轴马达。

振动幅度与物理体有关,在移动设备越来轻薄精密化的趋势下,Z轴马达由于手机厚度限制,进而影响到体积和振动幅度的限制。因此振动体验的层次感较为淡薄;

而X轴马达为横向振动,苹果的taptic engine马达拥有相对更为硕大的体积,因此也带来了更加层次丰富的触觉振动体验。

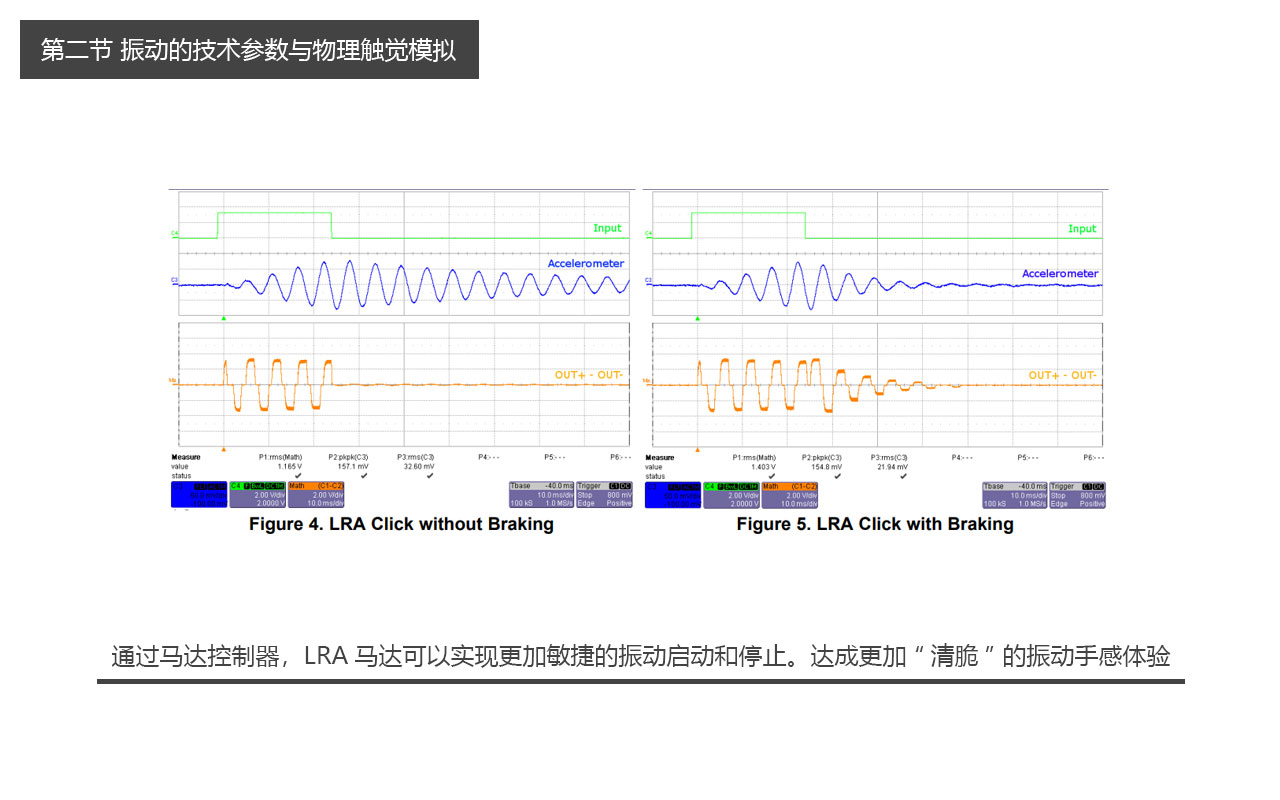

LRA马达相比ERM马达拥有更短的启动和停止时间,因此可以带来更加干脆的振动触觉。

图2经过电磁反向作用,可以在极短的时间内降低振动加速度。

进而通过控制振动幅度、振动频率和振动持续间隔,可以塑造出丰富拟真的触觉交互手感体验。

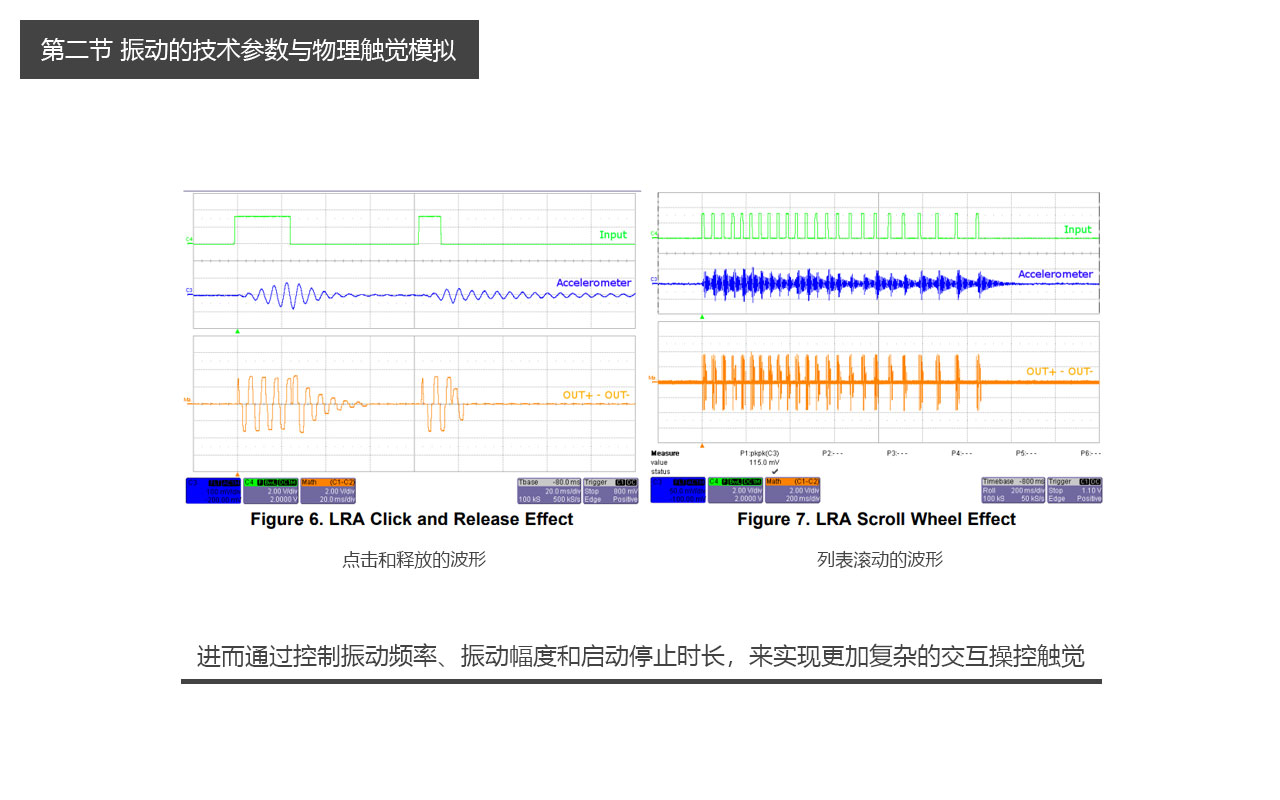

比如点击和释放的交互行为中,可以通过设计振动波形达到“点”和“放”的触觉识别差异;而通过高频持续的密集振动,也能够让滚动拥有触觉手感。

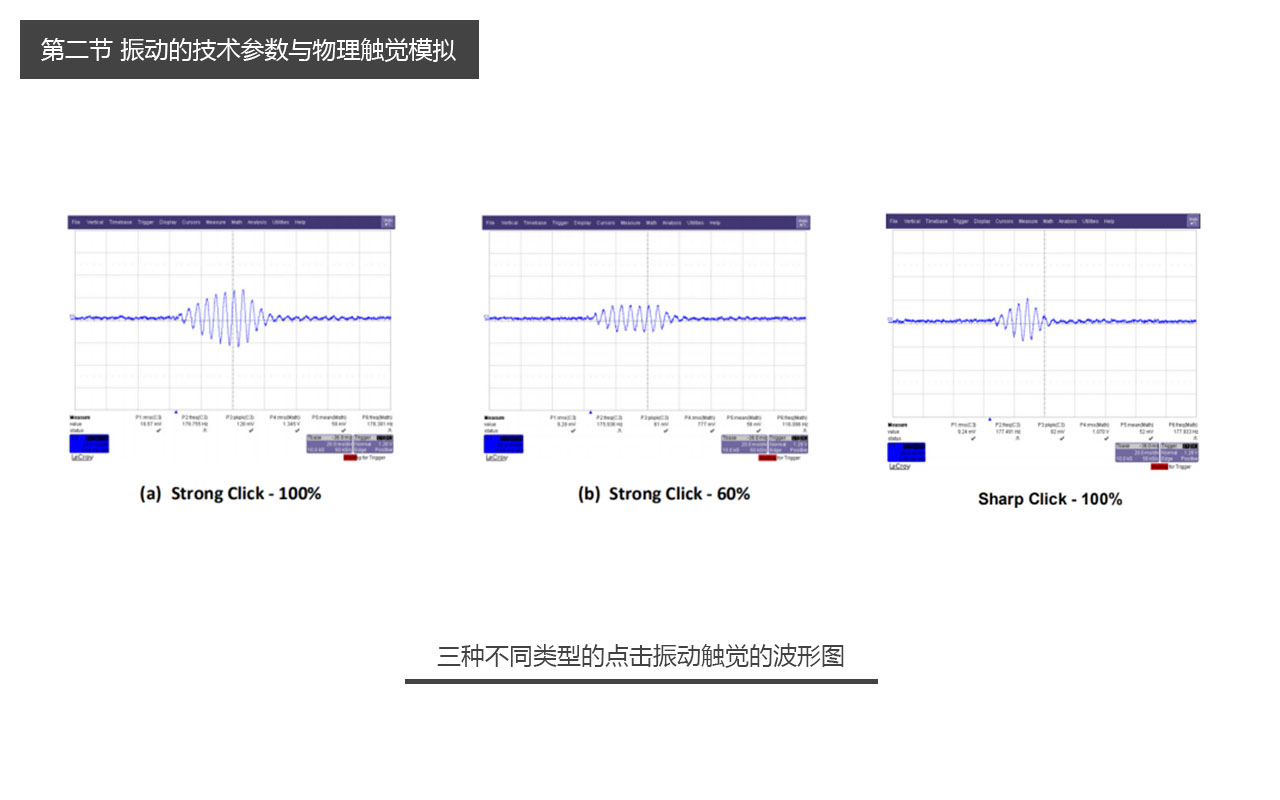

所以哪怕单纯的点击操作,都可以通过强弱振幅、长短间隔等变量,来设计出例如强点击、中等点击和急骤点击等不同的点击触觉体验。

*波形数据来自于德州仪器LRA控制器说明文档

线性马达的高级振动触觉能够很好的增强手机平台游戏感知维度,增强移动游戏的沉浸和娱乐体验。通过研究主机平台上同类型游戏的振动触觉设计经验规律,可以对手机移动平台上的应用有非常实践性的参考启发。

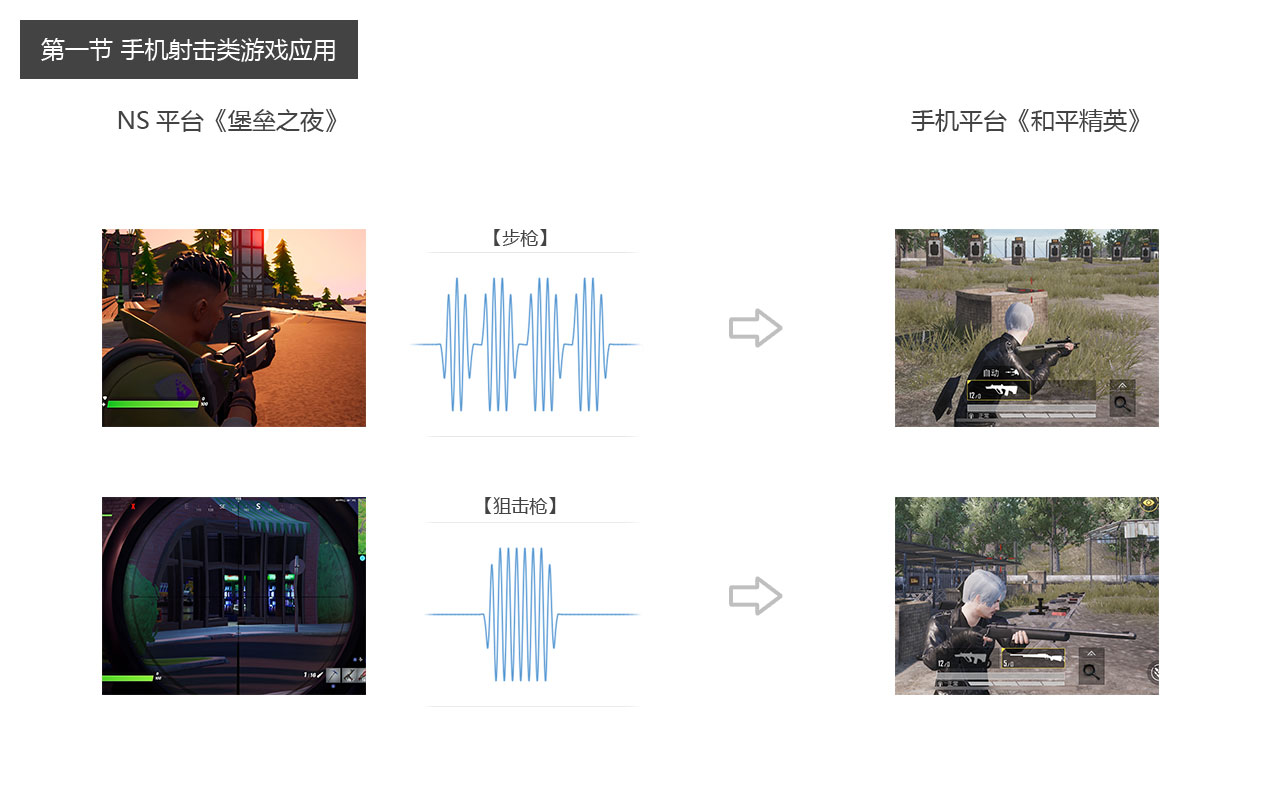

在射击类游戏中,参考NS平台的《堡垒之夜》类比手机平台的《和平精英》展开振动触觉波形设计分析(波形图为NS堡垒之夜的振动效果):

【手枪】单次、短时长振动、高频、低振幅的触觉振动波形;

【冲锋枪】持续、跟随连射时长、高频、中等振幅的触觉振动波形;

【霰弹枪】单次、中等时长振动、中低频、大振幅的触觉振动波形;

【步枪】持续、跟随连射时长、中频、中等振幅的触觉振动波形;

【狙击枪】单次、中等时长振动、高频、大振幅的触觉振动波形;

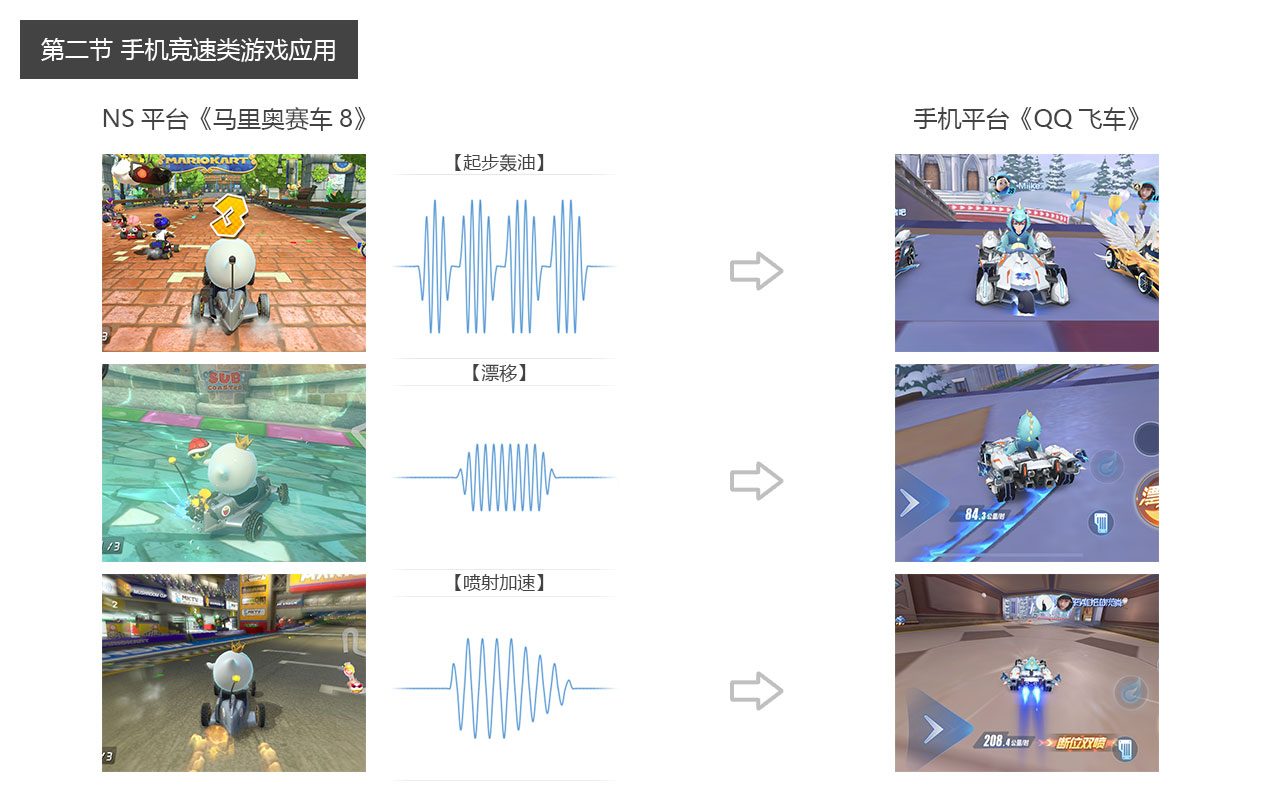

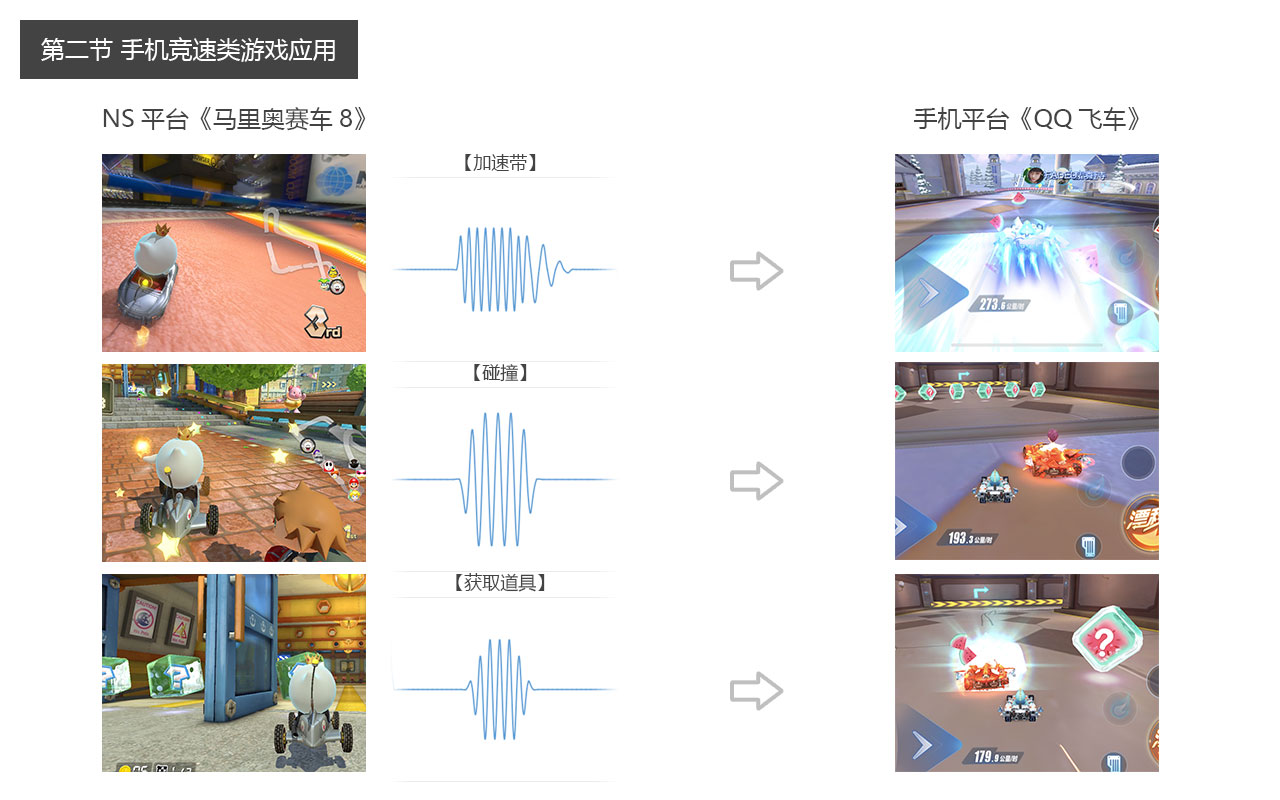

在竞速类游戏中,参考NS平台的《马里奥赛车8》类比手机平台的《QQ飞车》展开振动触觉波形设计分析(波形图为NS马里奥赛车8的振动效果):

【起步轰油】间歇性持续、跟随油门触发时长、高频、大振幅的触觉振动波形;

【漂移】持续、长时长振动、高频、低振幅的触觉振动波形;

【喷射加速】单次、长时长振动、中频率、中高振幅(并在后半段振动衰减)的触觉振动波形;

【加速带】单次、长时长振动、高频率、低振幅(并在后半段振动衰减)的触觉振动波形;

【碰撞】单次(跟随碰撞行为)、短时长振动、中等频率、高振幅的触觉振动波形;

【获取道具】单次、短时长振动、高频率、中等振幅的触觉振动波形;

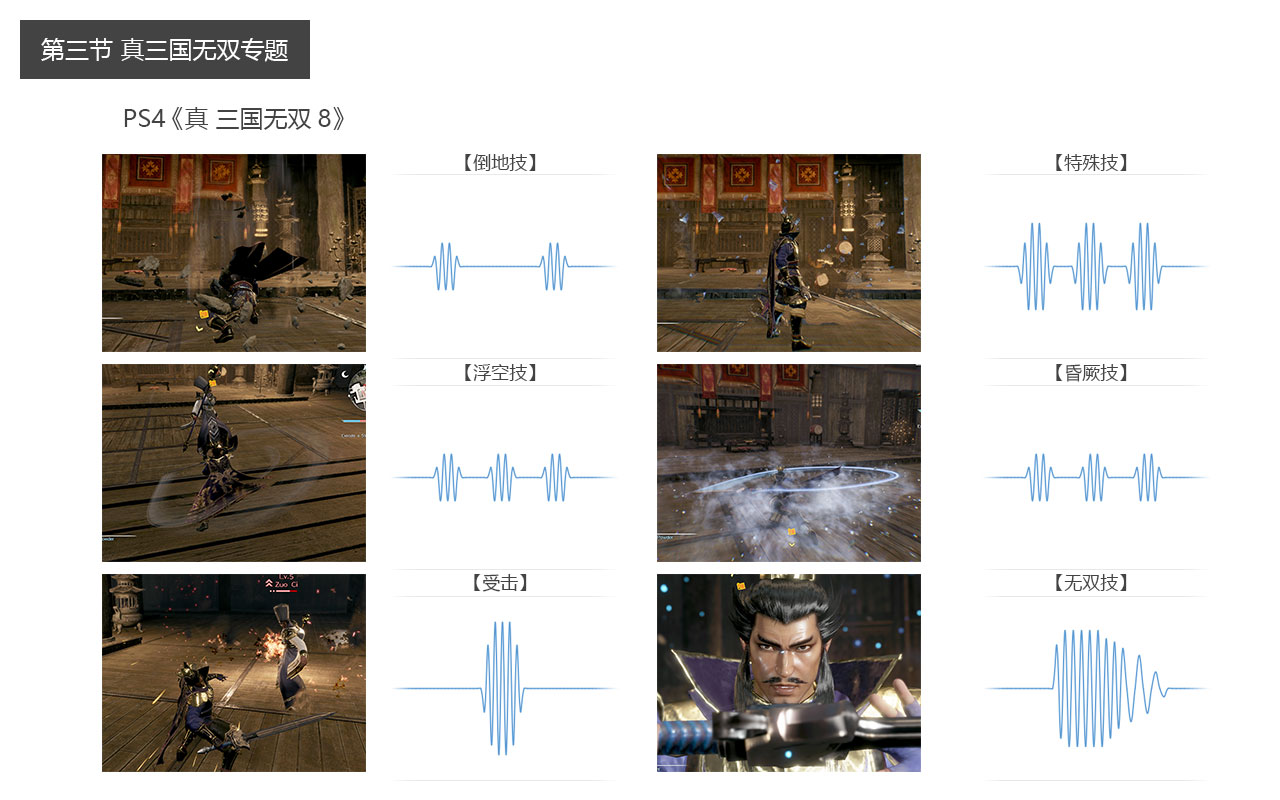

在ARPG领域,针对最具代表的代表IP《真三国无双》的第八代PS4版本,进行了振动体验分析:

【倒地技】根据技能攻击、落地的节奏2次振动、短时间、高频、低振幅的触觉振动波形;

【特殊技】根据技能攻击的节奏3次振动、短时间、高频、中等振幅的触觉振动波形;

【浮空技】根据技能攻击的节奏3次振动、短时间、高频、低等振幅的触觉振动波形;

【昏厥技】根据技能攻击的节奏3次振动、短时间、高频、低等振幅的触觉振动波形;

【受击】根据每次受击单次振动、短时间、高频、高振幅的触觉振动波形;

【无双技】单次、跟随技能长时间持续、高频、高振幅、并且后期持续衰减的触觉振动波形;

整体来看,不论是射击类、竞速类、还是动作类游戏,都通过游戏行为中可能产生的真实振动触觉为依据(比如枪械的后坐力、汽车的发动机振动、攻击碰撞振动等),进行对应的振动波形设计;并且由于硬件马达和软件机制的互通,同类手机平台游戏基本可以较为完整的参考主机平台的触觉设计经验规律。

而触控屏相比手柄按键先天性的触觉手感缺失(缺乏按钮的物理轮廓边界识别和点击触觉反馈),通过振动触觉反馈来加强游戏操作手感、丰富用户体验就显得更加重要。

触觉体验属于相对非显性的体验环节,不同于视觉画面、听觉声音等体验环节可以通过媒介传播,让用户直观感知到价值和吸引力;触觉体验只有亲自上手之后才能有完整的认知感受,因而往往在用户体验环节也更容易被忽视。但多维度的感官体验营造能够带来的沉浸感和用户价值也不容小觑。

用户体验设计行业跟随整体互联网发展,已经有几十个年头了。

回想从最早的DOS文本交互、到windows图形交互、再到当下的触控交互,用户体验行业时时刻刻在发生着新的变化。

而其中不变的,是人本身。设计应以人为本,用户体验设计则更甚。

因为不管是视觉、听觉还是触觉,从心理学层面来讲,本质都是人体的感觉接收系统。再经过神经系统的传导加工,形成用户知觉——正所谓用户感知便由此而来。而更加丰富的感知刺激,则能够带来更加丰富和有沉浸感的人机交互体验。

所以不管对于主流的手机系统平台、还是将到来的智能车机系统平台,不管是GUI、WUI还是VUI。用户体验人都需要一面洞察用户心理、一面了解前沿技术,结合二者方能打造出极致的用户体验和设计创新。

最终通过设计,改善整体人类生活。

-完-