设 计 毕 业 秀

Illustration Graduation Show

设计学院

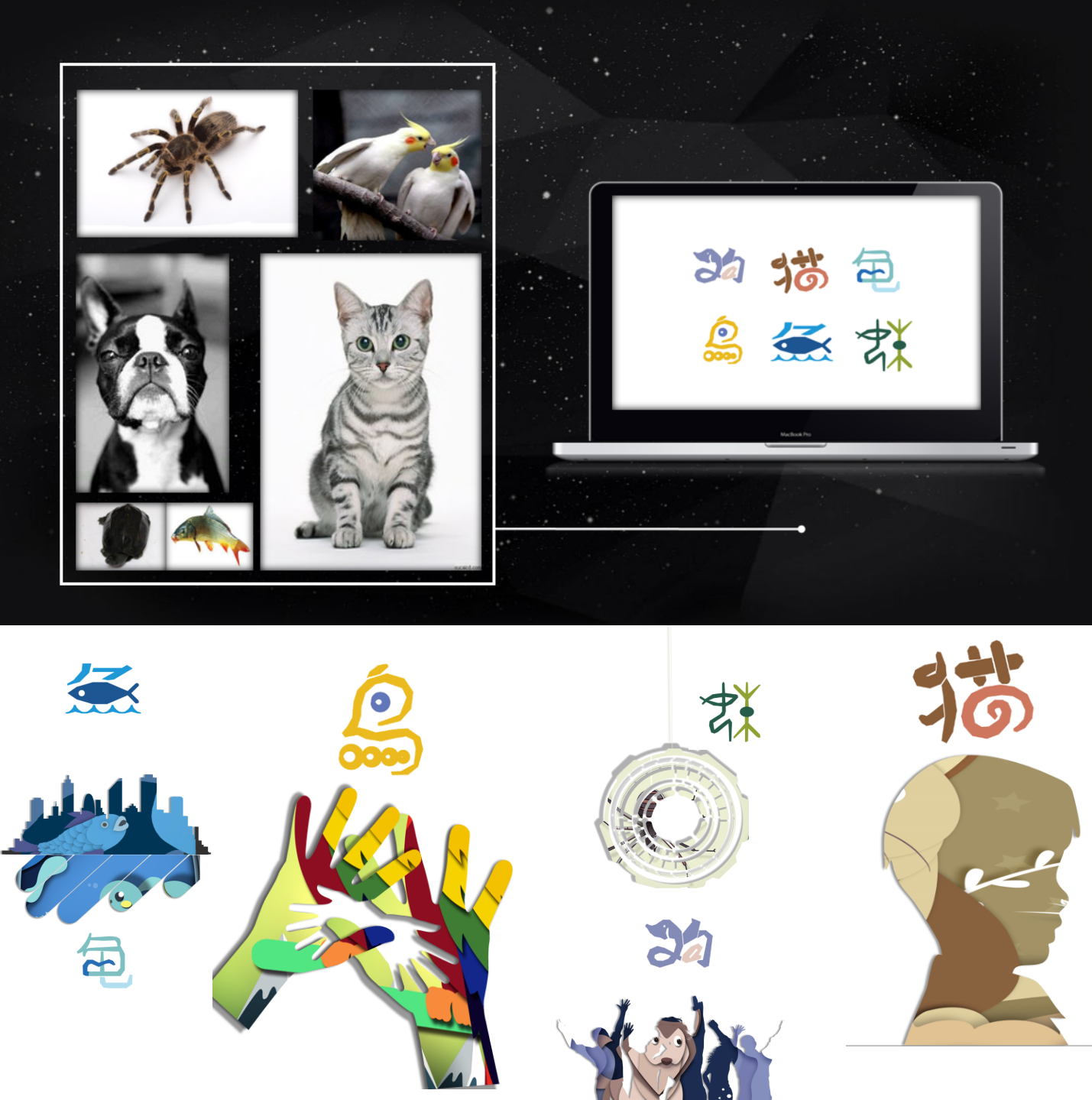

视觉传达设计

本科毕业展

Hiiibrand(嗨!品牌)推出2020特别栏目 “设计毕业秀”,将专注于国内外知名艺术院校设计专业的毕业展和活动。

希望通过我们的报道,让毕业生和老师们倾注了大量心血的优秀作品可以展示给更多人,让大家看到各大设计学院毕业生的设计及创意能力,也意在从各院系的毕设主题及作品呈现上看到设计教育的新趋势。

Hiiibrand(嗨!品牌)推出2020特别栏目 “设计毕业秀”,将专注于国内外知名艺术院校设计专业的毕业展和活动。

希望通过我们的报道,让毕业生和老师们倾注了大量心血的优秀作品可以展示给更多人,让大家看到各大设计学院毕业生的设计及创意能力,也意在从各院系的毕设主题及作品呈现上看到设计教育的新趋势。

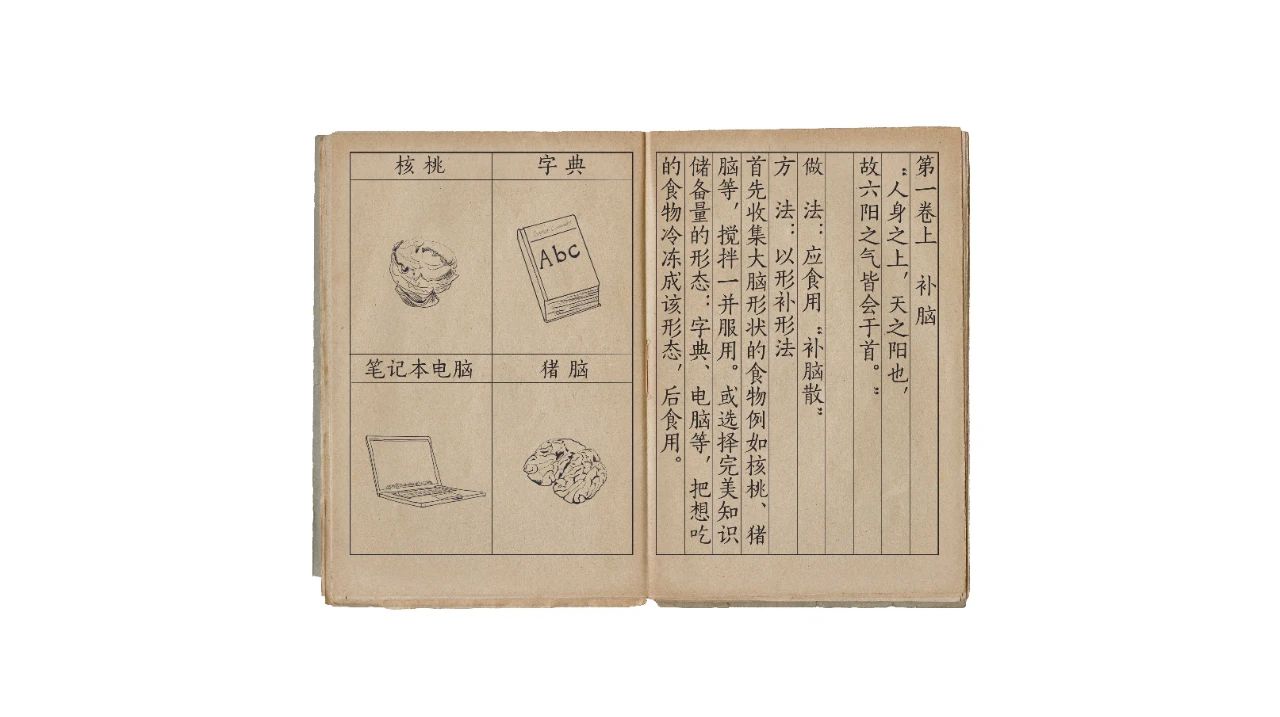

曾经有位老师问学生一个问题: “眼睛的作用是什么?”。许多学生不以为然地给出了许多“标准答案”。老师最后给出的答案却出乎所有学生的意料,他的答案是:“眼睛的作用是提醒我们:这个世界上有许多东西是看不见的。”

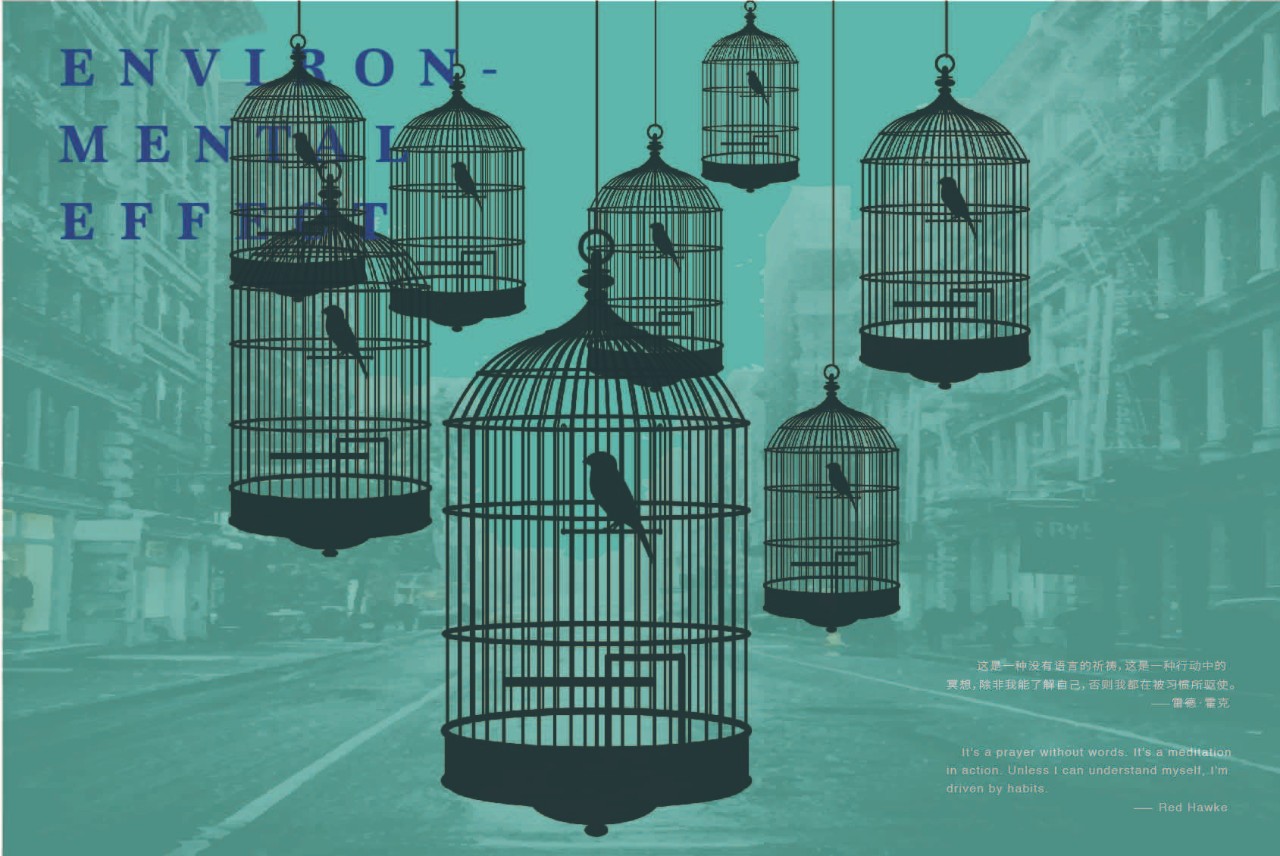

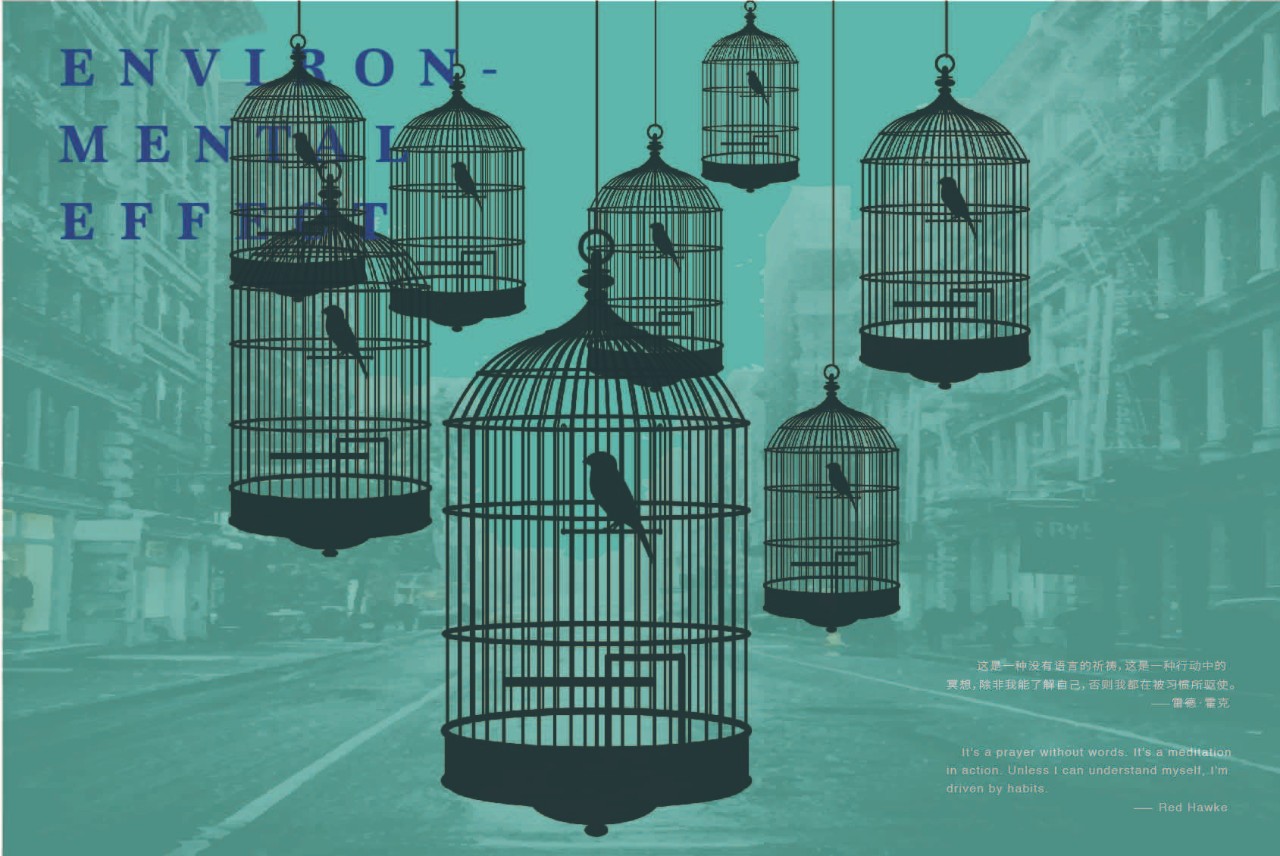

受到家庭、学校和社会的影响,我们从小到大日积月累地掌握了许多被称为常识和知识的东西,这些约定俗成的东西也潜移默化地构成了我们观察世界和判断是非的惯性思维。“眼见为实,耳听为虚”就是一种观念,提示我们要更多相信看得见的东西,因此,在许多情形下,务实比务虚更被乐见,脚踏实地比天马行空更受推崇。

天文物理学家们关于宇宙构成的理论也耐人寻味。他们认为:宇宙由“看得见的物质”、“暗物质”和“暗能量”三部分组成,其中,看得见的物质,如星系、星云、星团、星星、太阳、月球、彗星、流星以及地球上所看到的一切物质,仅仅占宇宙总质量的4.4%。换言之,宇宙中绝大部分存在之物是不可见的,它们却是形成宇宙的隐形力量。

可以说,“可见之物”的型态常常是由“不可见之物”催生和塑造的,这犹如物质之于精神,概念之于观念,方案之于方法... “如何看见看不见”已成为一种日趋被重视的创新思维,它被广泛应用在探索未知和未来的领域。在我们热衷于关注光鲜亮丽的“热点”的同时,似乎也应该“看见”无处不在的“盲点”——那些无形、隐形、遁形的“不可见”的存在之物呢?

新年伊始席卷全球的“新冠病毒”,为我们带来始料不及的致命危机,人类需要重新认知生存、生活和生命的意思和意义,以此为契机,反思既有的常识,质疑僵化的知识,清空膨胀的自负,弥补茫然的无知,从而去感悟无形的智慧 ......

“如何看见看不见”,这应该是一个永恒的研究课题。

2020年的毕业展,由于众所周知的原因,我们采用了网络展览方式,这给毕业创作和展览带来别开生面的效果,希望借此独特的方式,呈现中央美术学院设计学院同学们与众不同的设计思维和艺术思想,那些“可见”和“不可见”的洞察力、判断力和创造力。

预祝毕业生展圆满成功。

是为序。

中央美术学院设计学院院长宋协伟

影像类作品请线上观看

2020

视 觉 传 达 设 计

本 科

(按学生姓名A-Z展示)

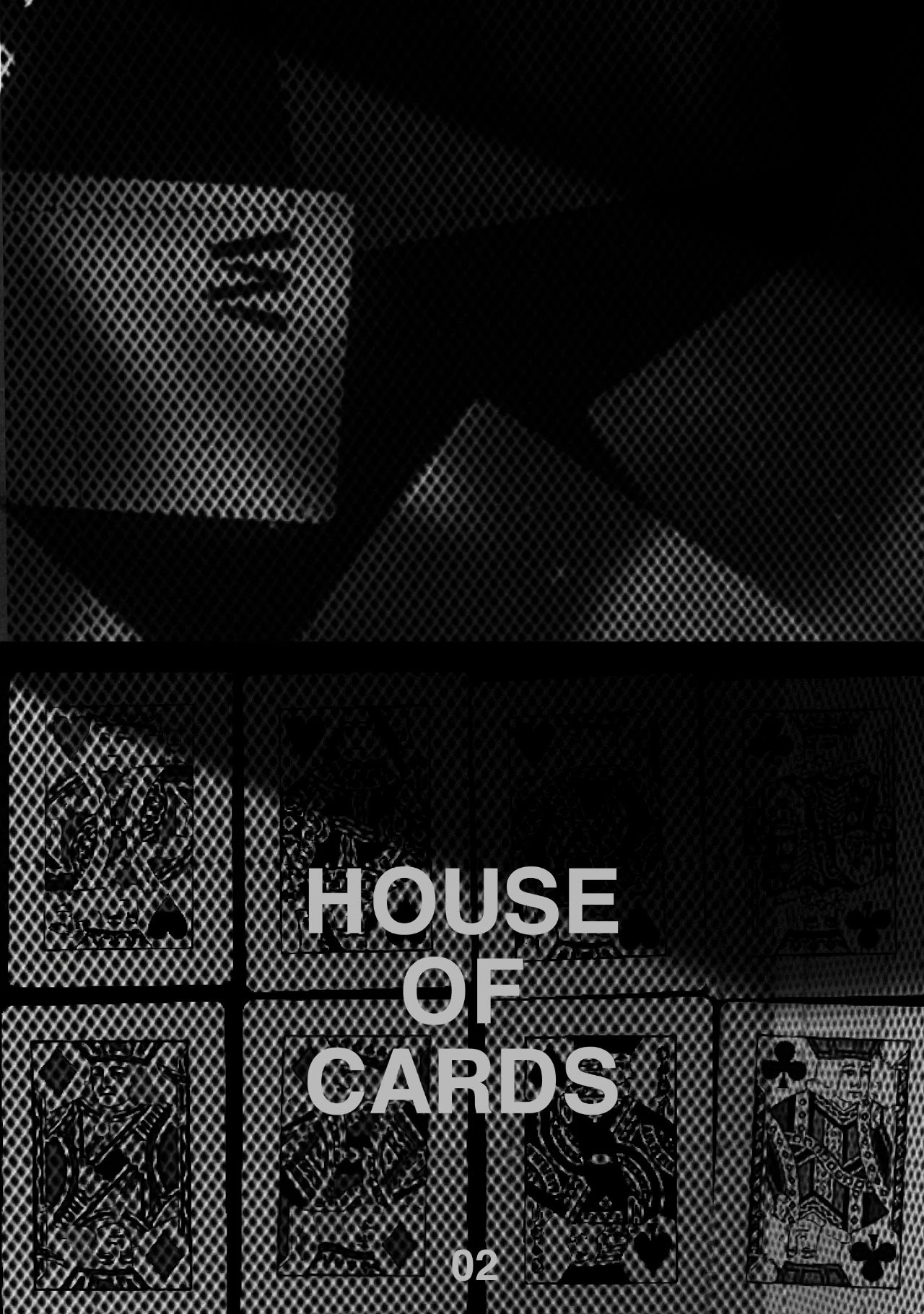

《推演》

阿里甫特肯・阿不都艾尼

导师:刘昶老师、王子源教授、王钰雯讲师

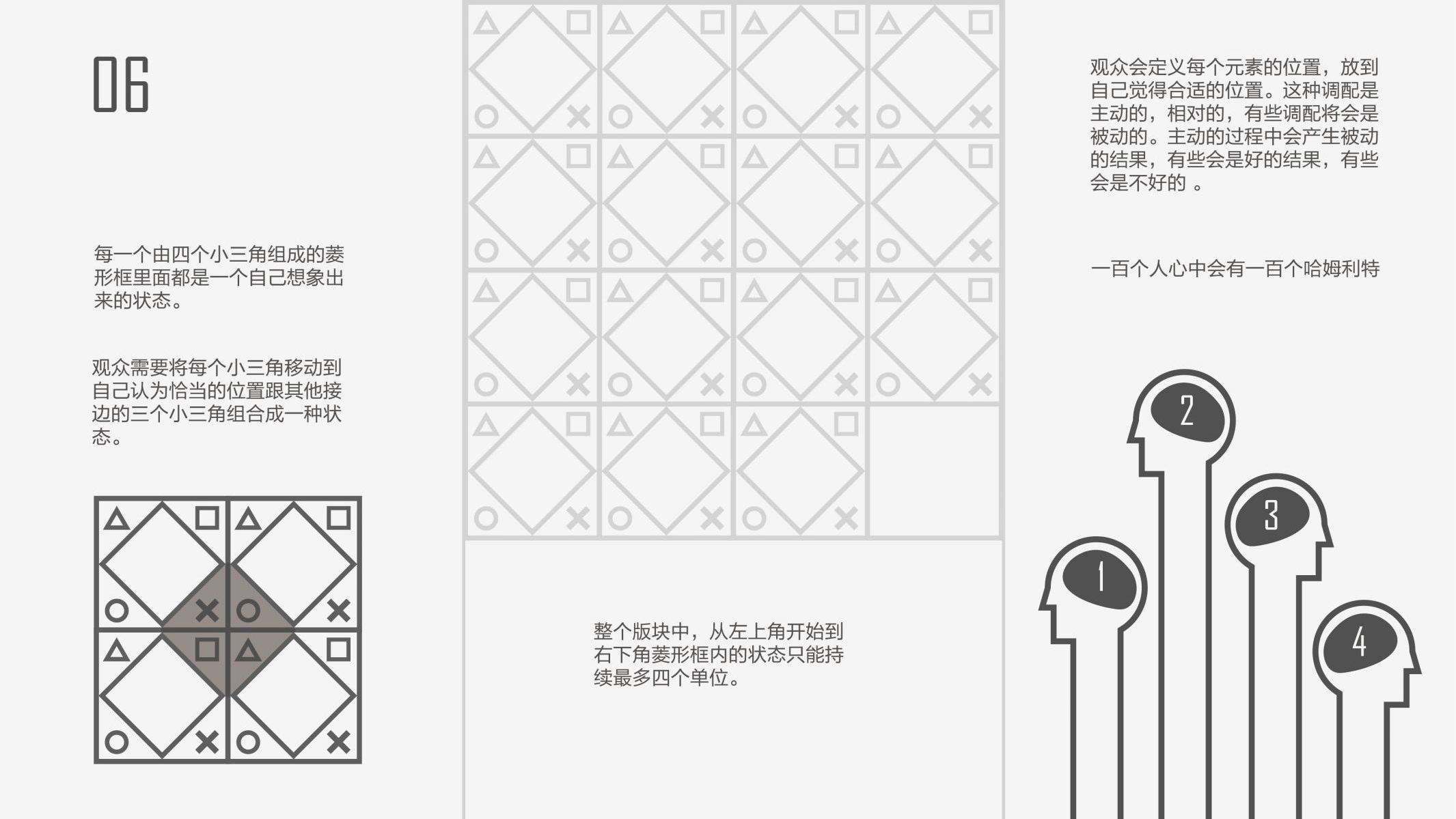

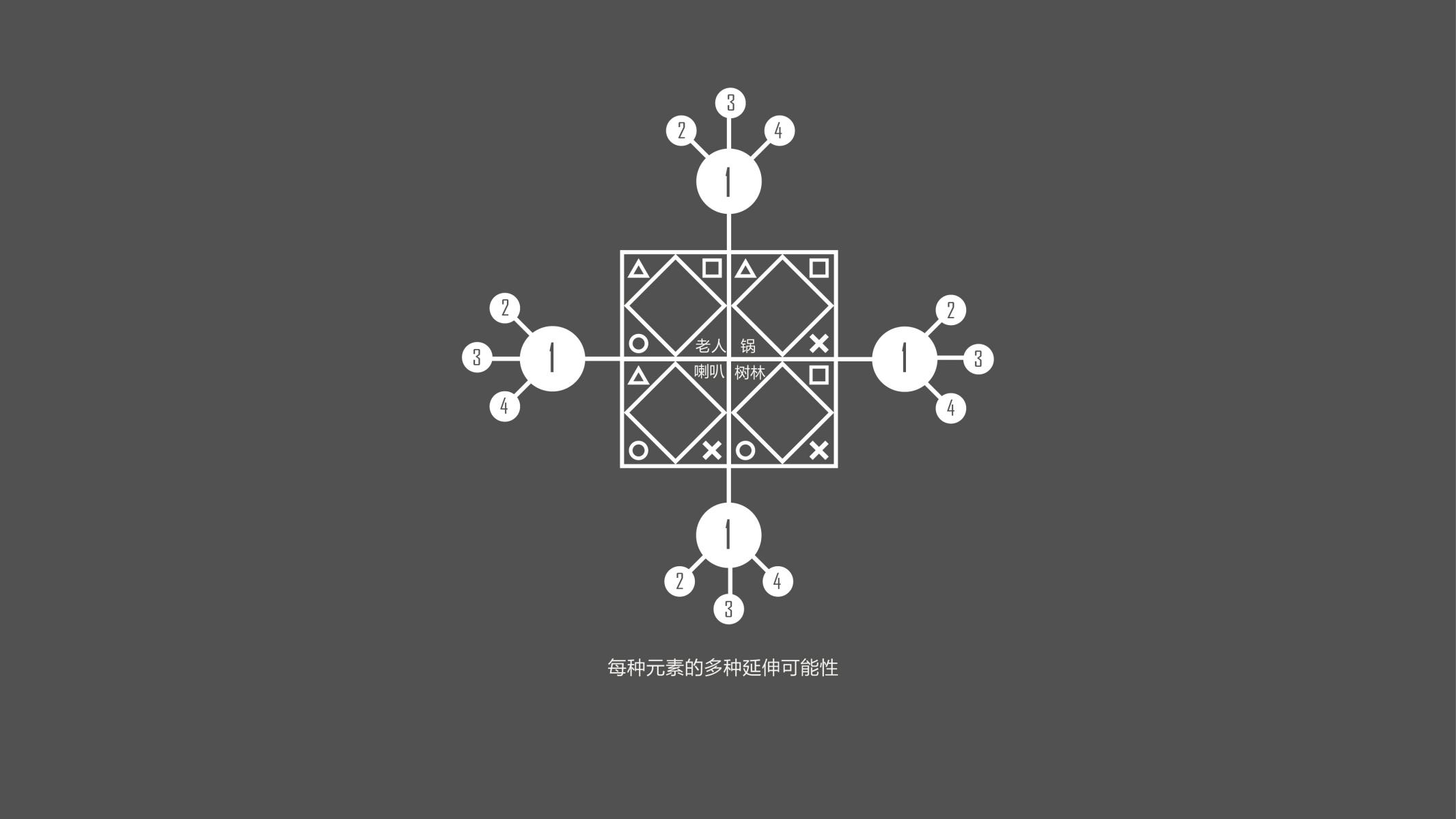

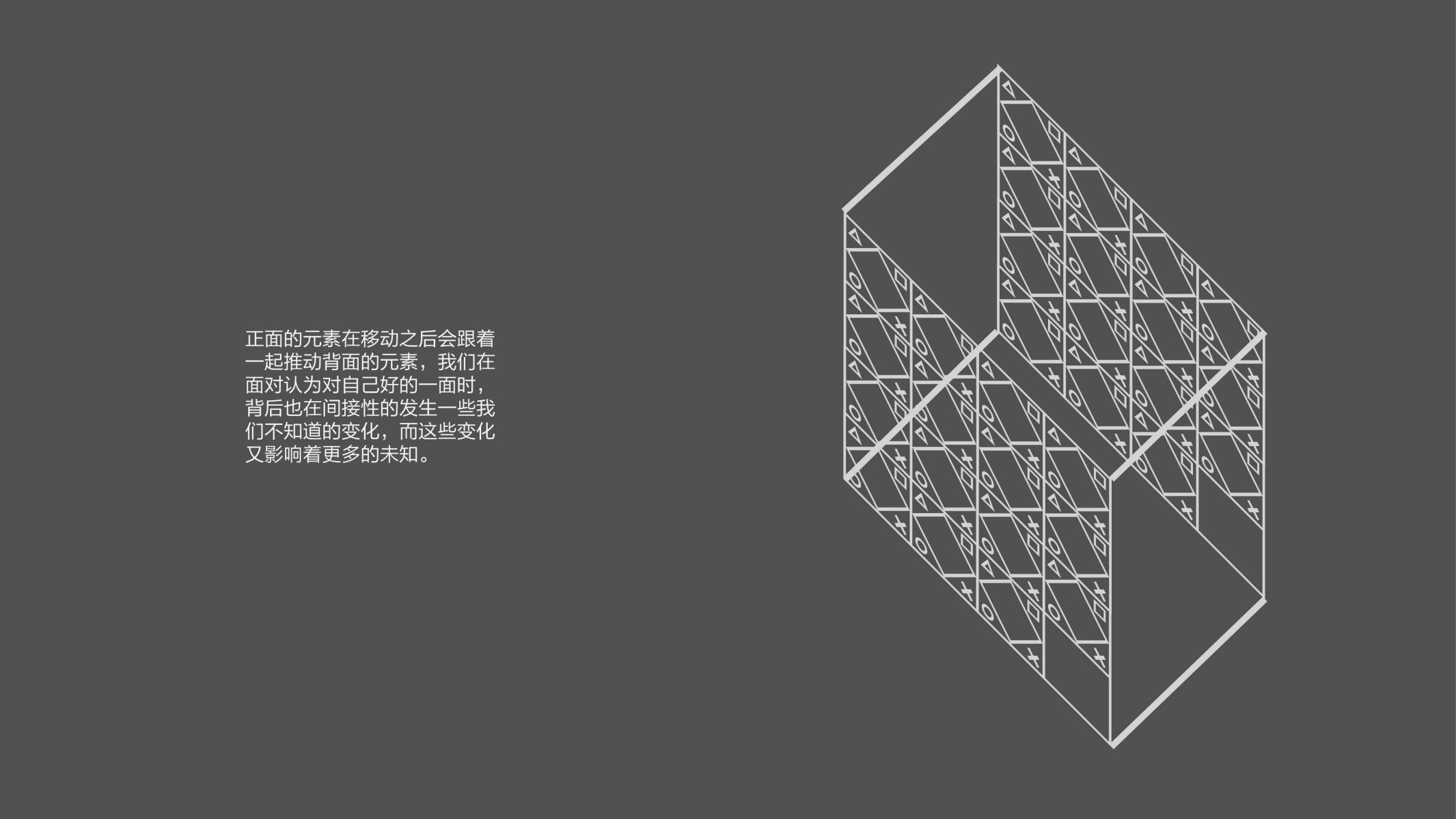

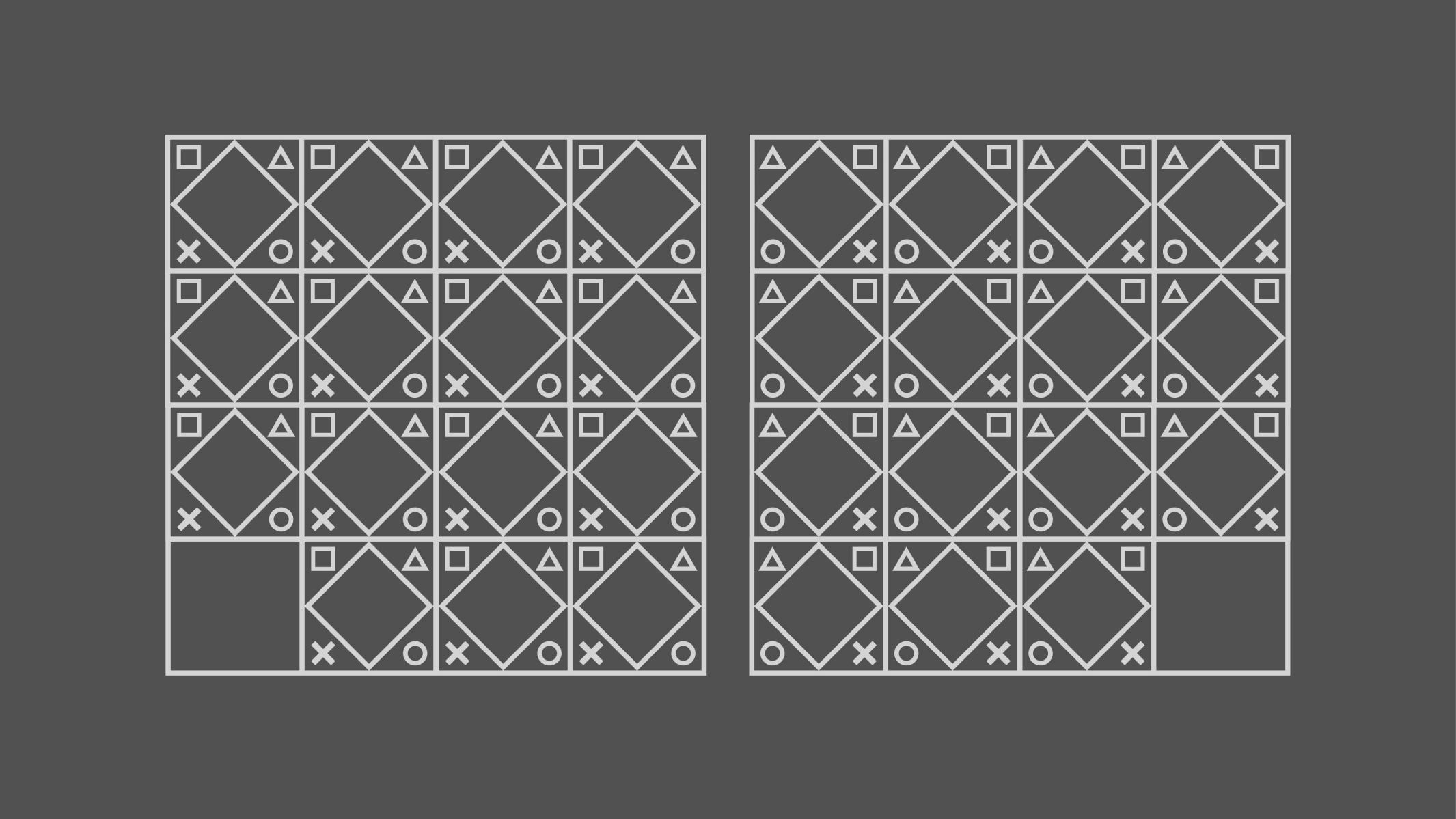

知其然而不知其所以然

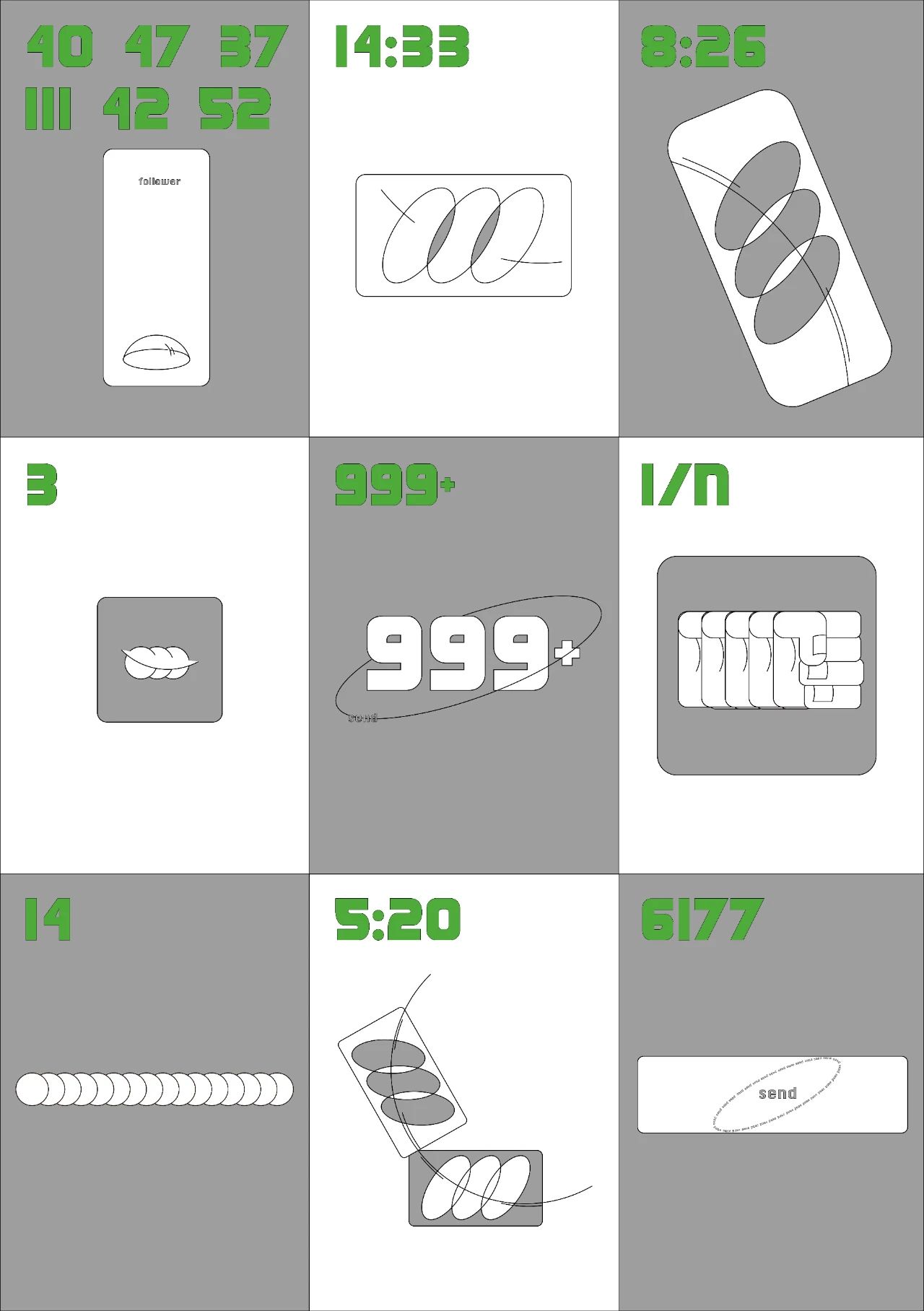

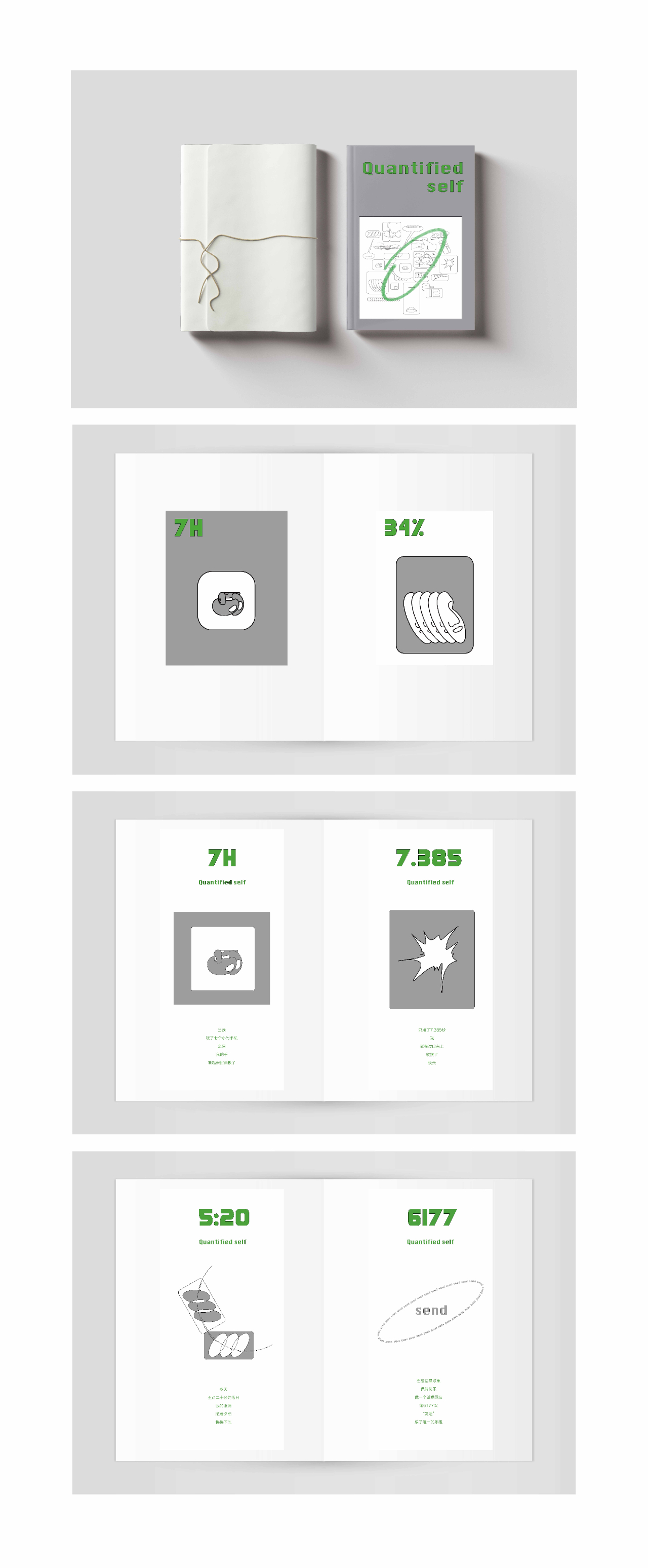

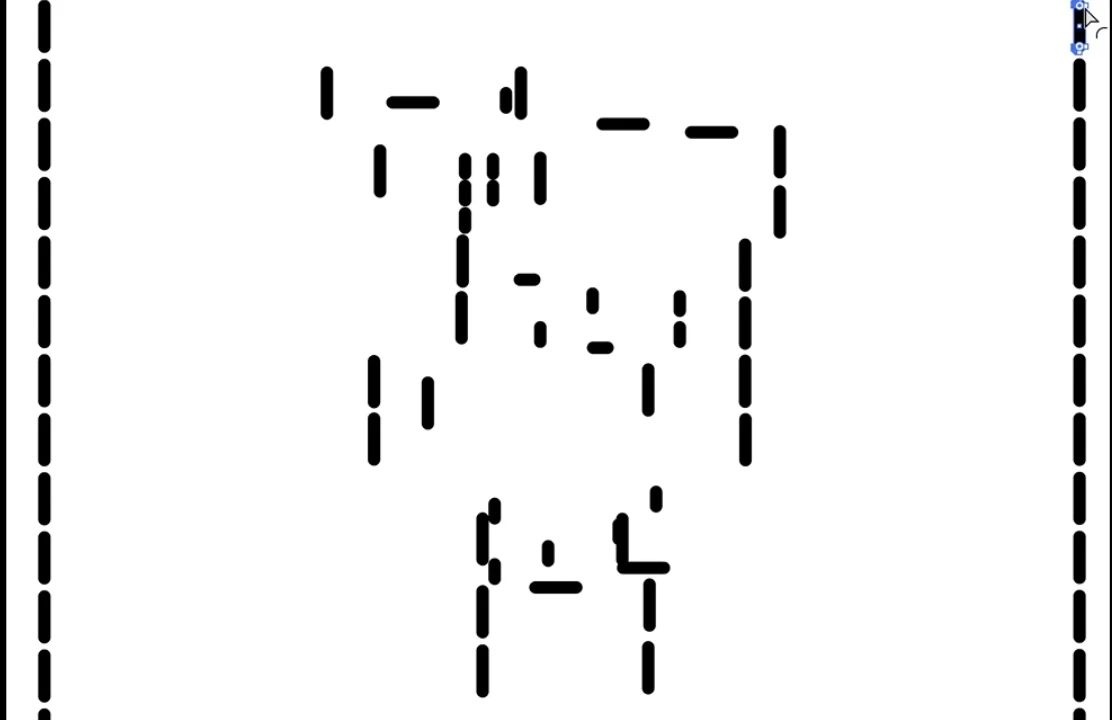

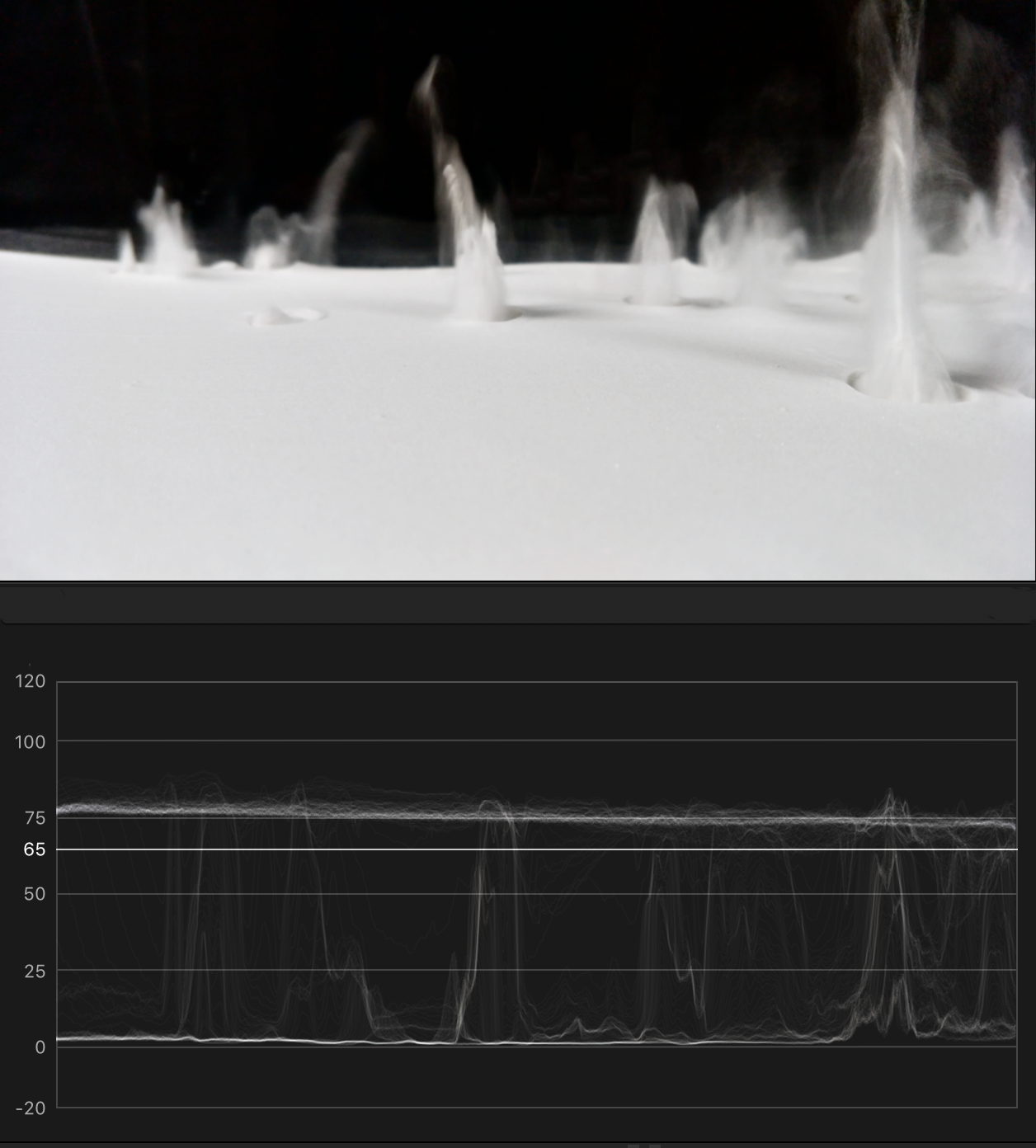

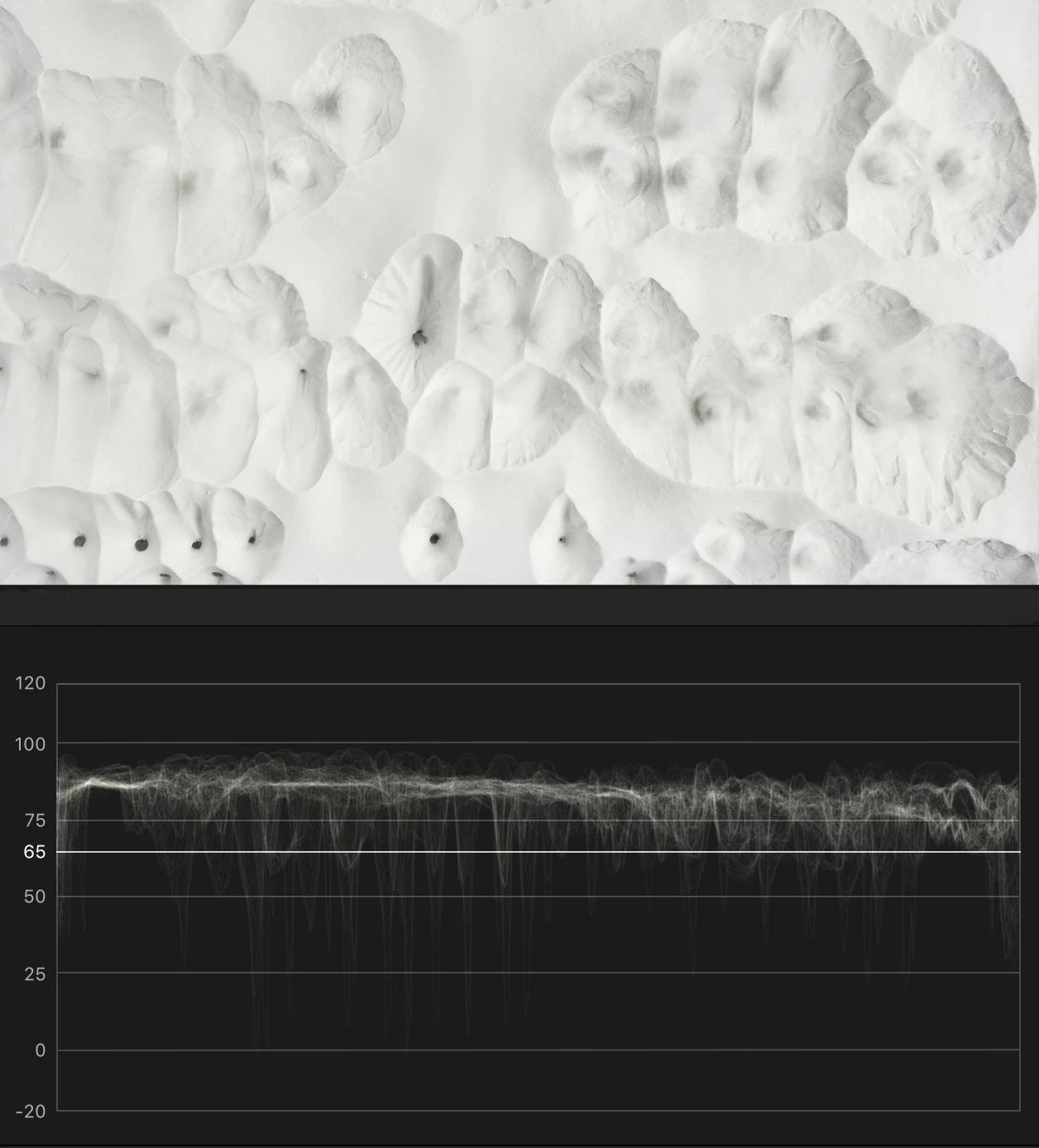

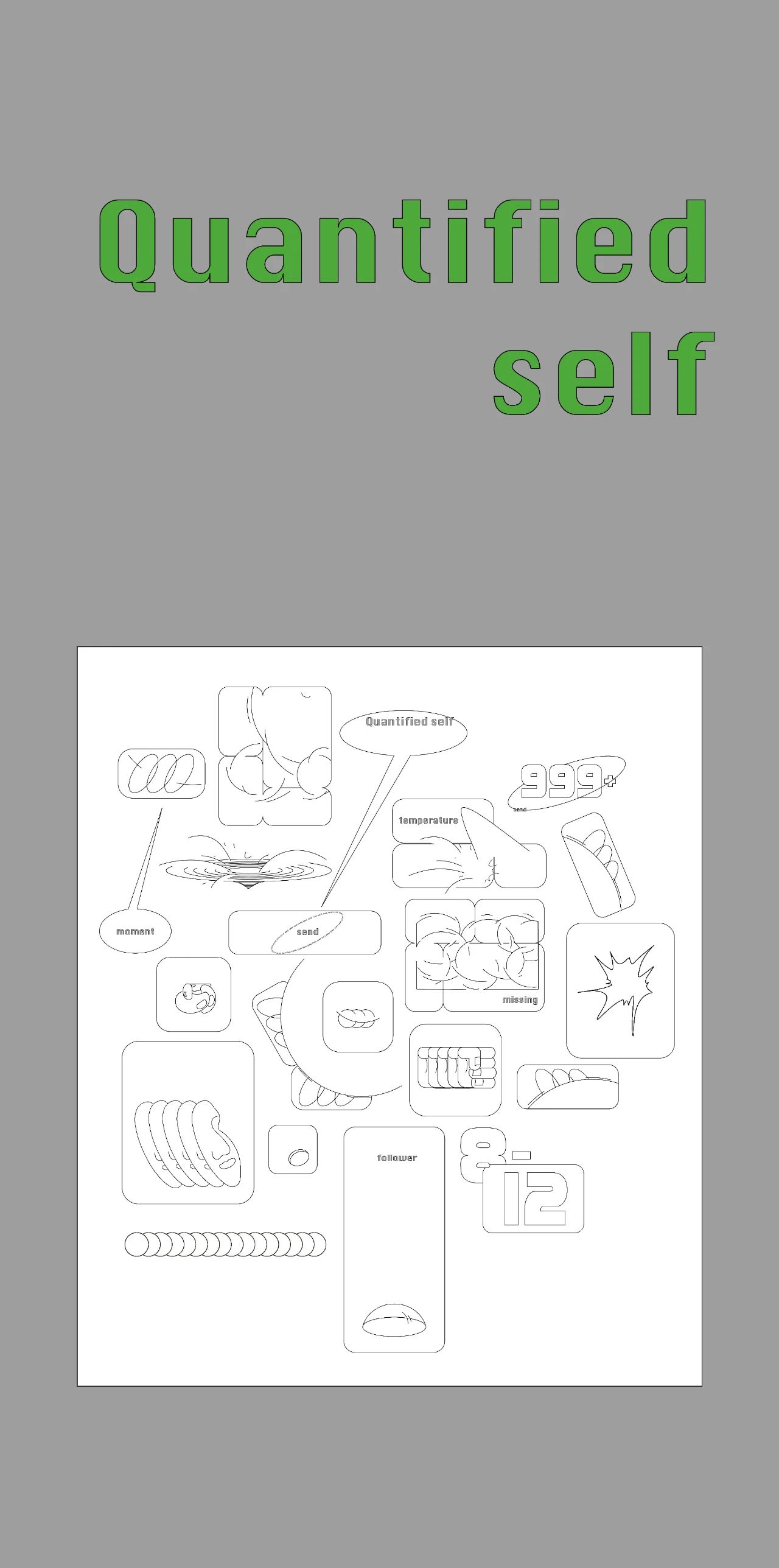

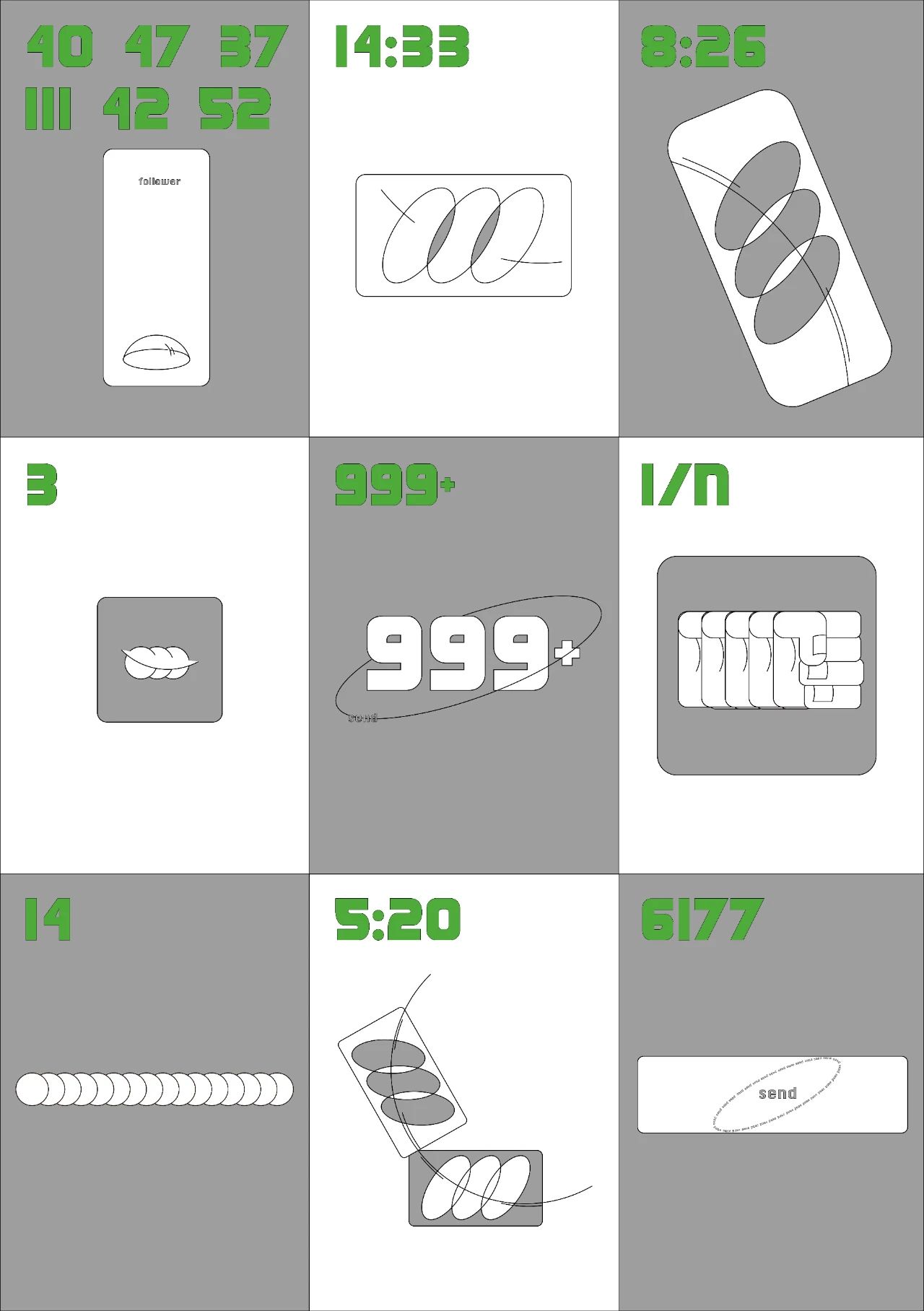

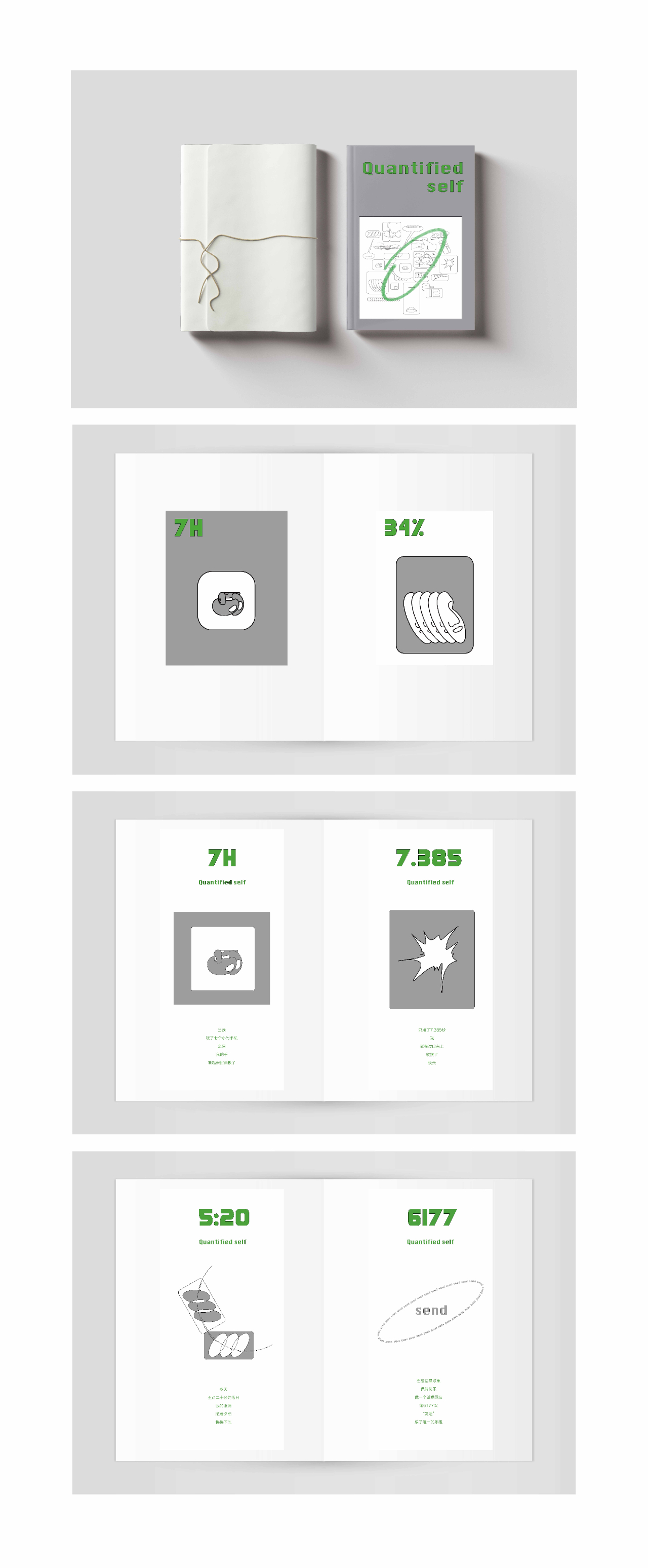

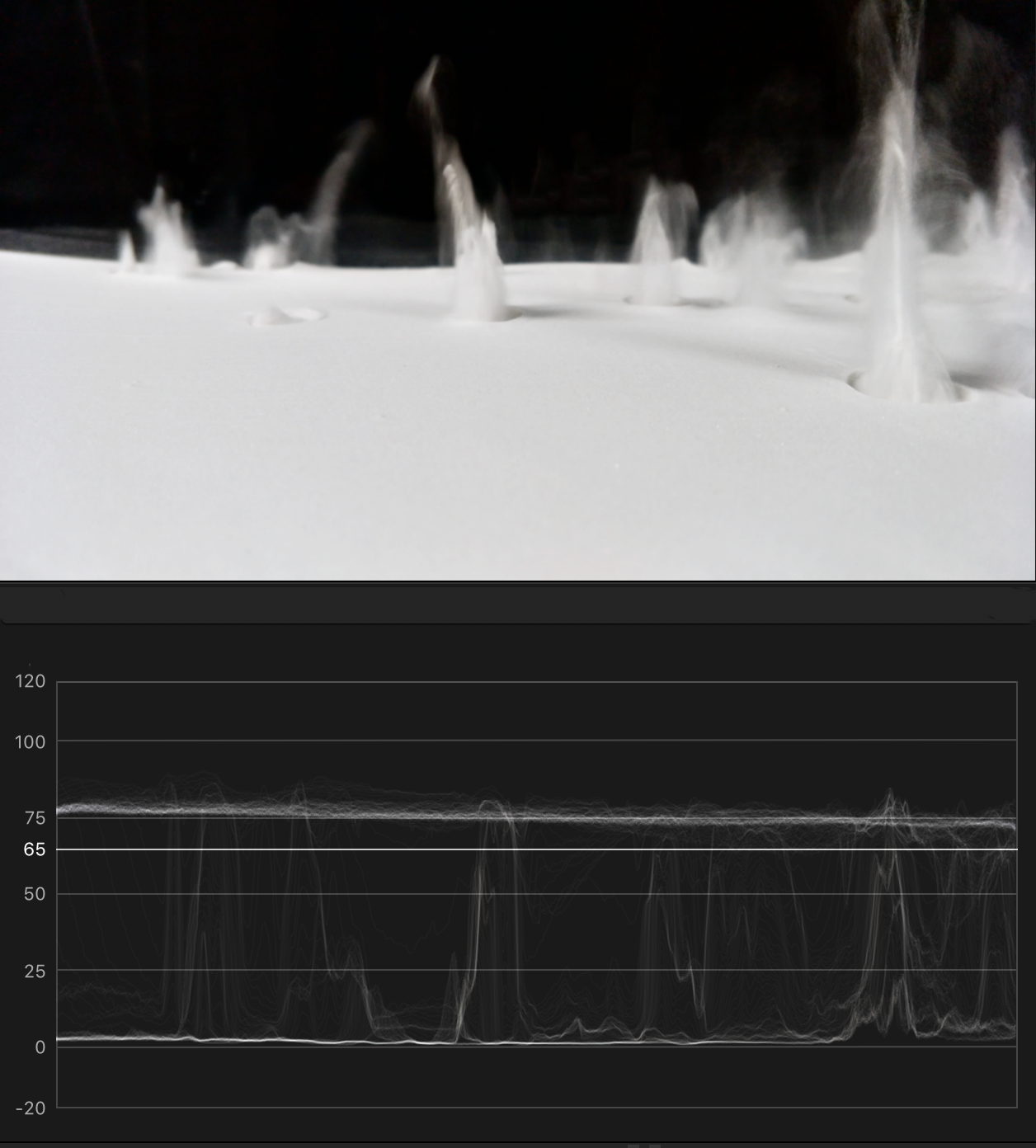

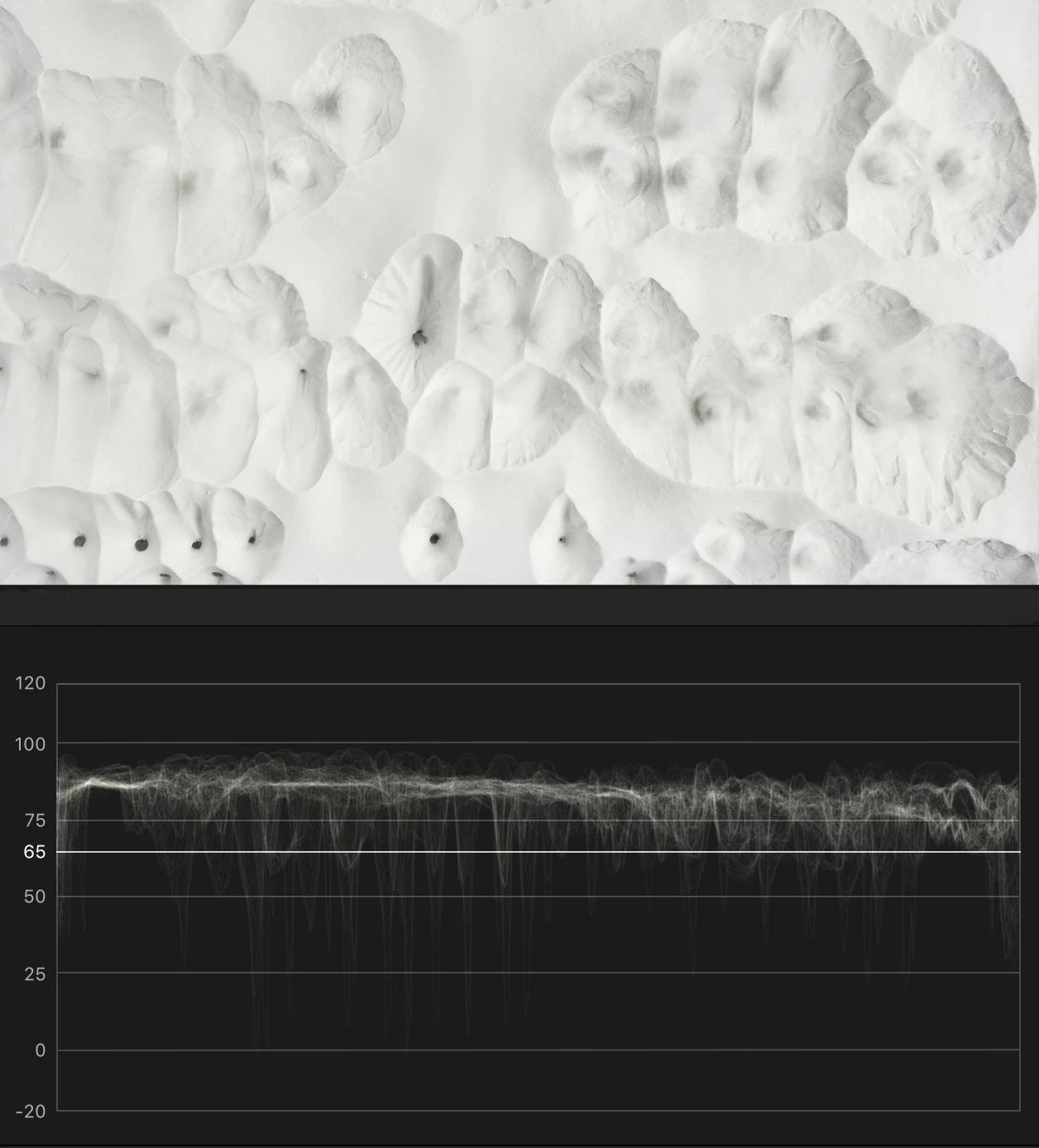

我的作品是一场关于自我量化的讨论,我们生活中的每一个数字都有它独特的含义,其背后都隐藏着一段无法量化的故事。但是有很多情感是数字所不能传达的,因此我记录下了日常生活中的一些数据,用图形艺术语言来代替数字来作为自我量化的媒介,通过极简的线条和形状,希望以图形日记的形式,将生活中那些无法量化的情感进行抽象化的视觉整理。

Bootleg原意是“私酿酒”, 现在这个词的意义已经引申为“未经授权、私自发行的出版品”,特别是指唱片、录音带之类的有声出版品。我在此借用这个概念用音乐和视觉元素来探讨现在的创作环境中关于内容生产的借鉴、模仿和观众反馈的关系。

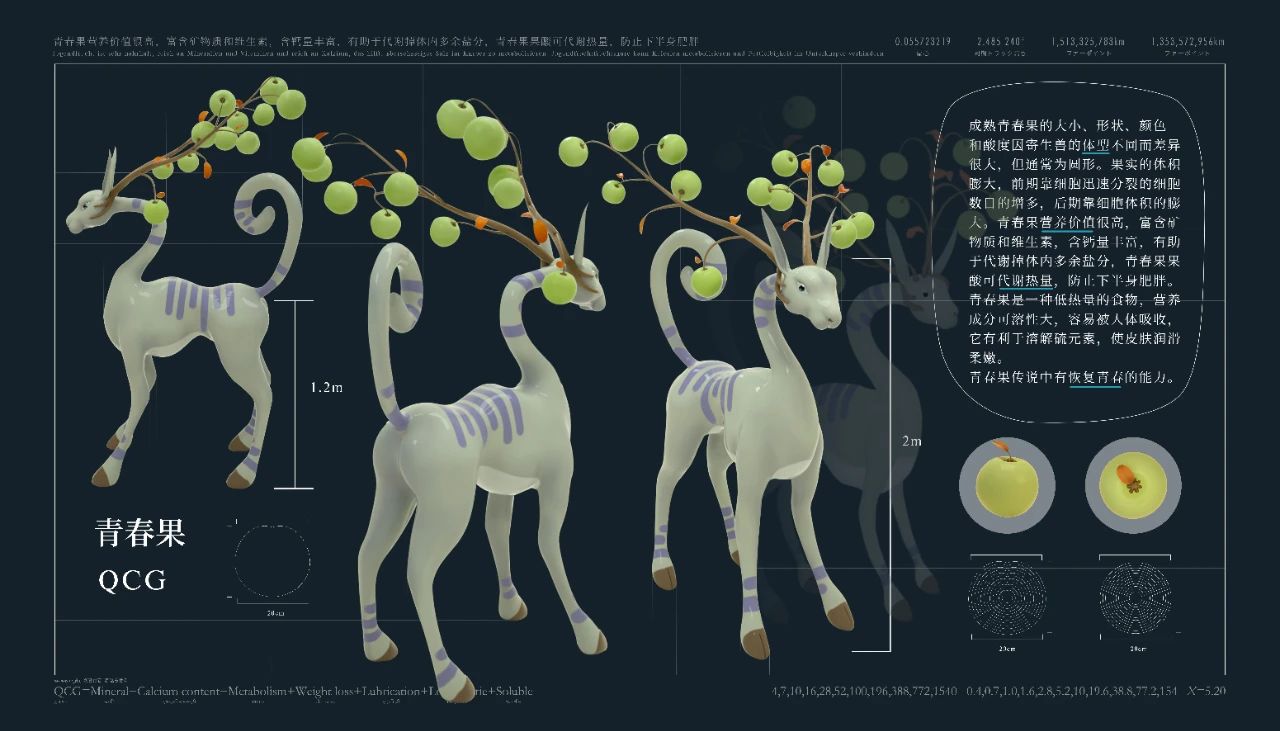

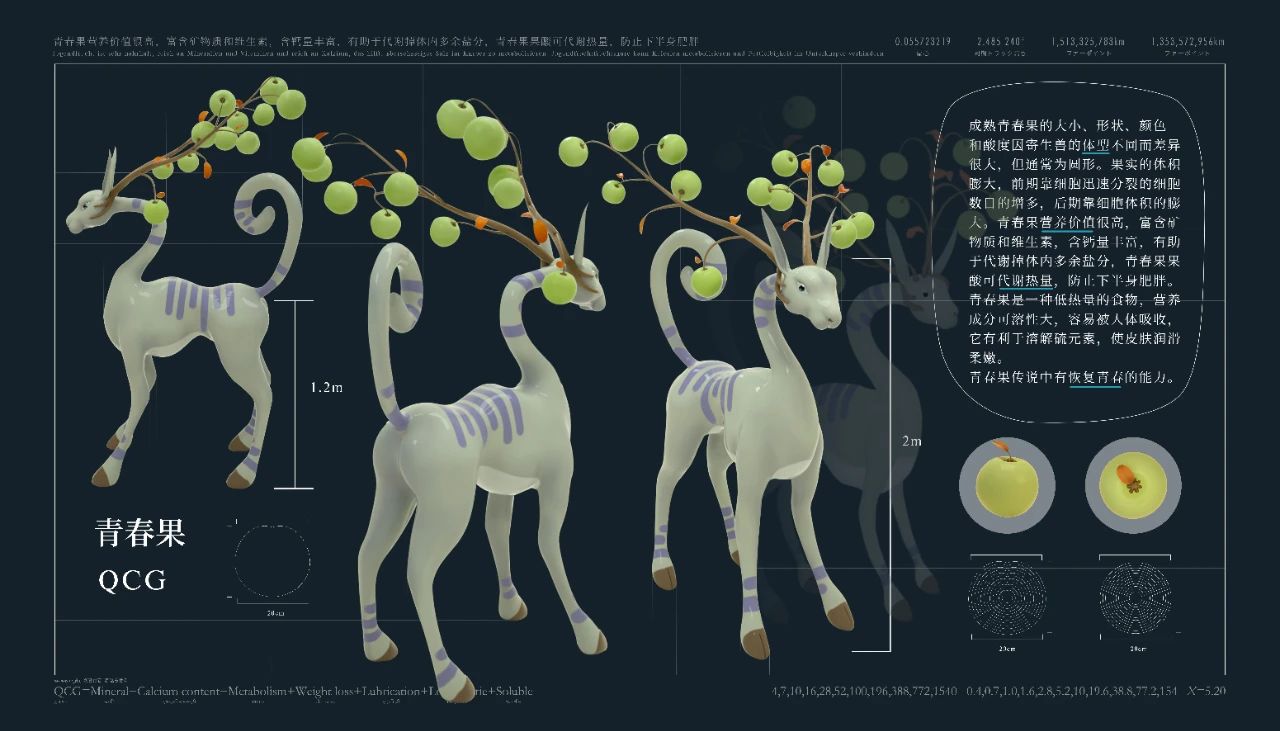

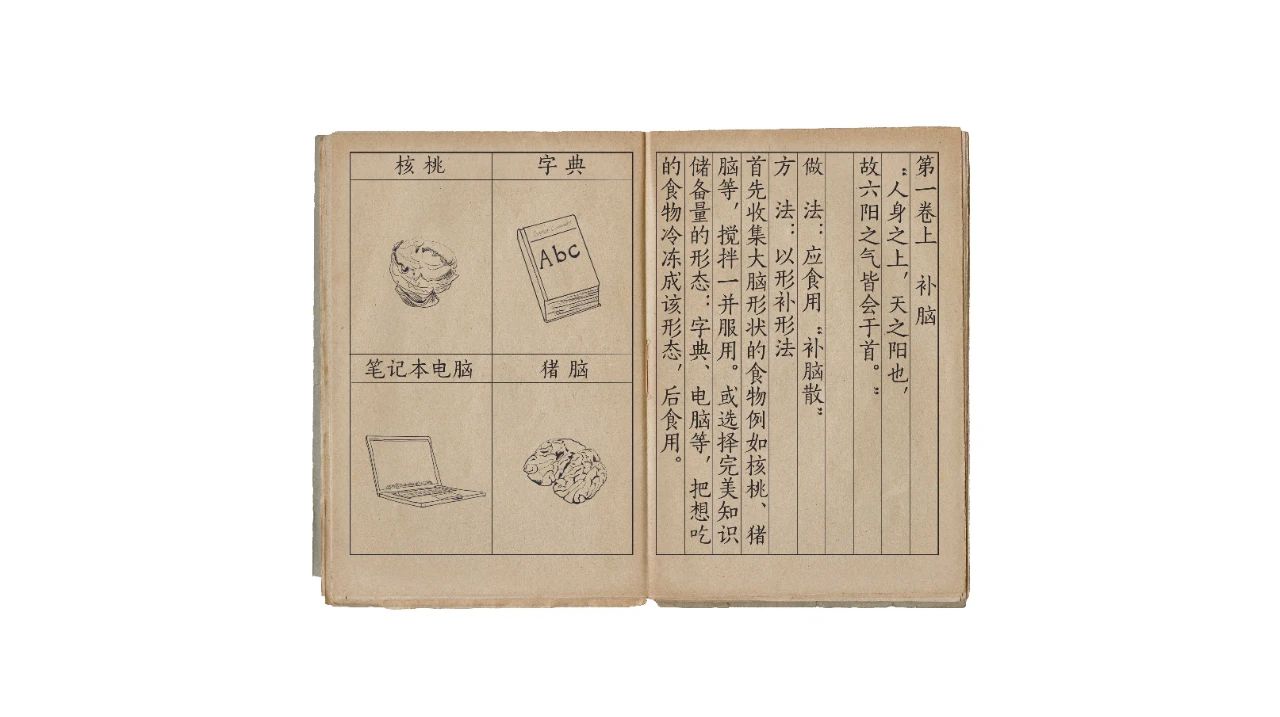

作品试想把食物以植物的形态种植在动物身上,食物以寄生的方式获得生命,到处游走,甚至侵蚀动物原本的内部结构,同化动物,消解动物身上不可被人食用的病毒,提升动物的口味。通过编写故事文本,来满足人们对食物的想象。同时以博物画的方式,解构寄生食物以及被寄生动物演变的每一个细节。作品构建了一个寄生食物世界来探索未来食物的可能性。

我用手绘插画风格的方式做了一个实验性的动画短片,用意识流与蒙太奇构建了一段人在成长过程中人被其他的人与事物干扰,自我逐渐瓦解,于是进行自我拯救的心路历程。

对于不同的人来说,“生活”和“意义”都是不同的,因此我试着引导观者对此进行思考,却不会给你一个确切的答案,也许当每个人看清了那百分之几的自己的样貌,他们的心中自会有答案。

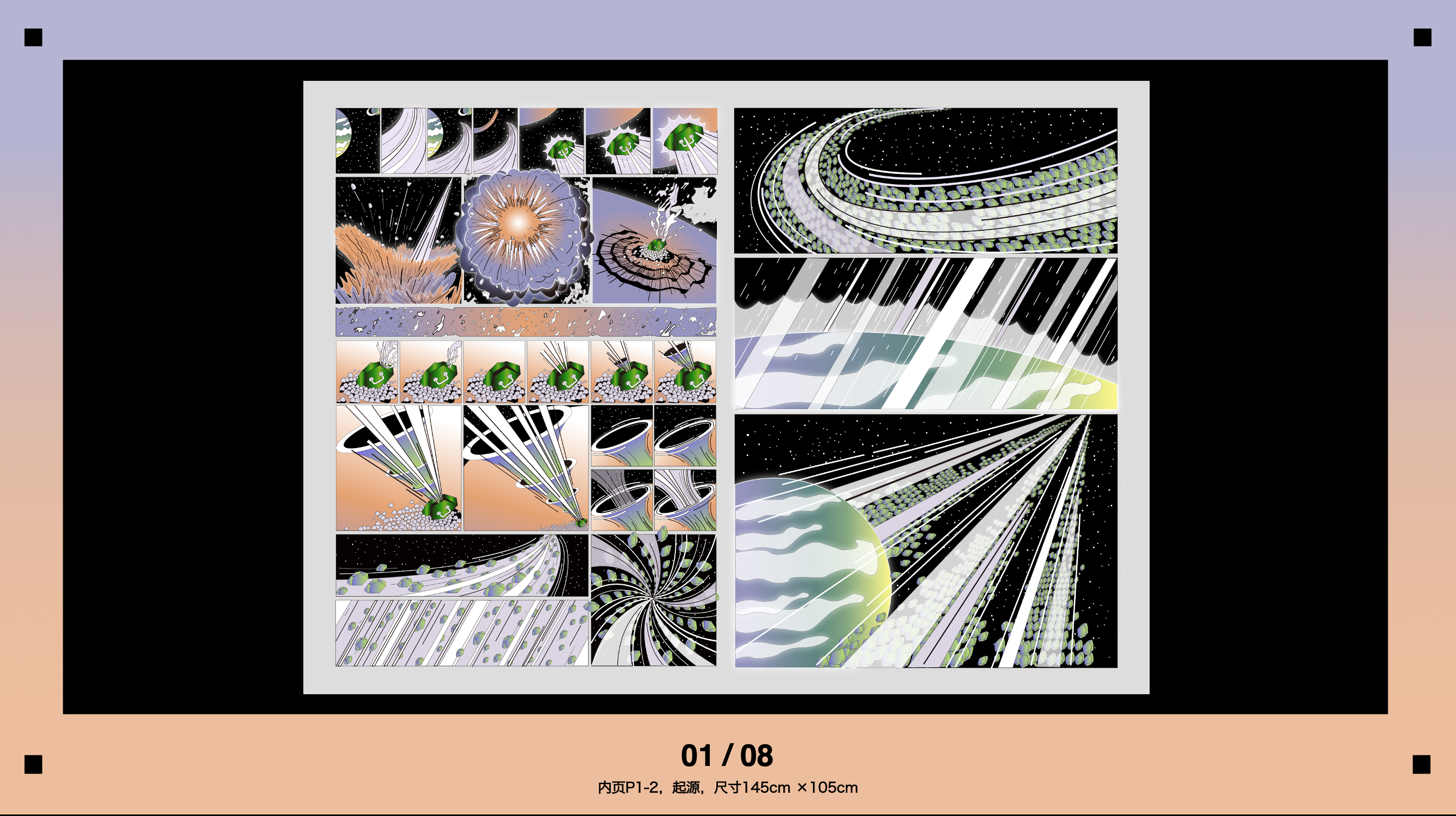

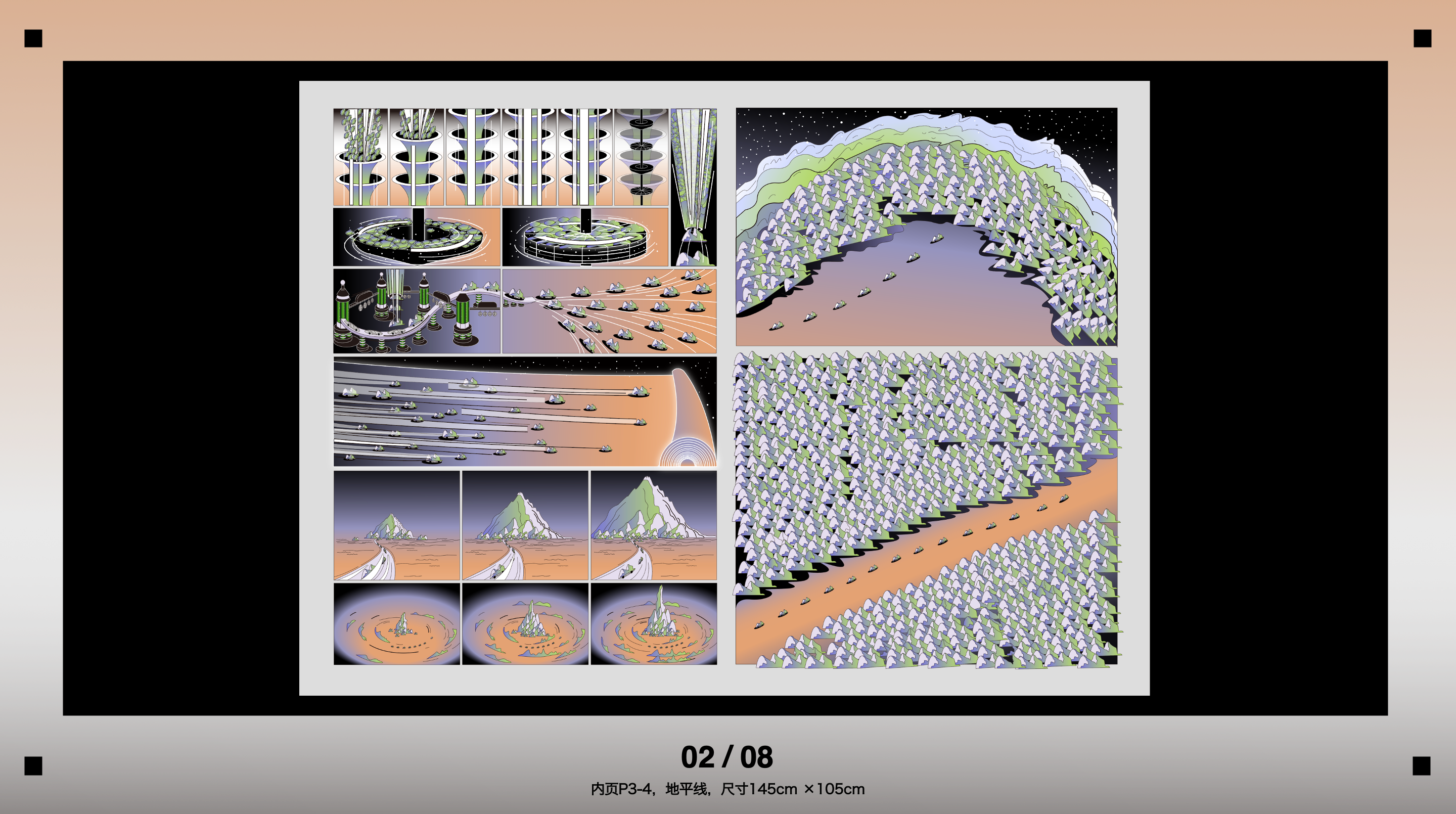

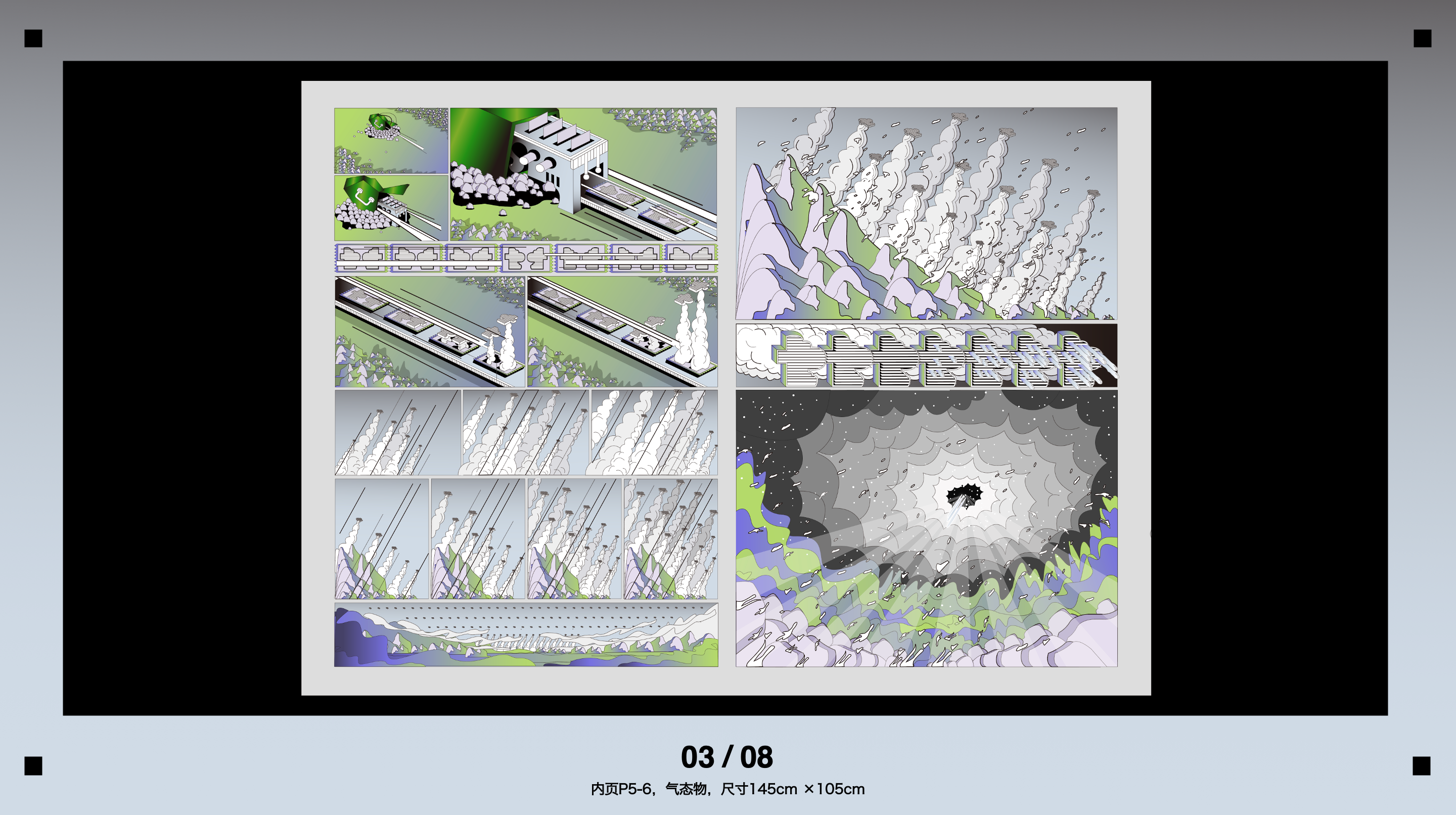

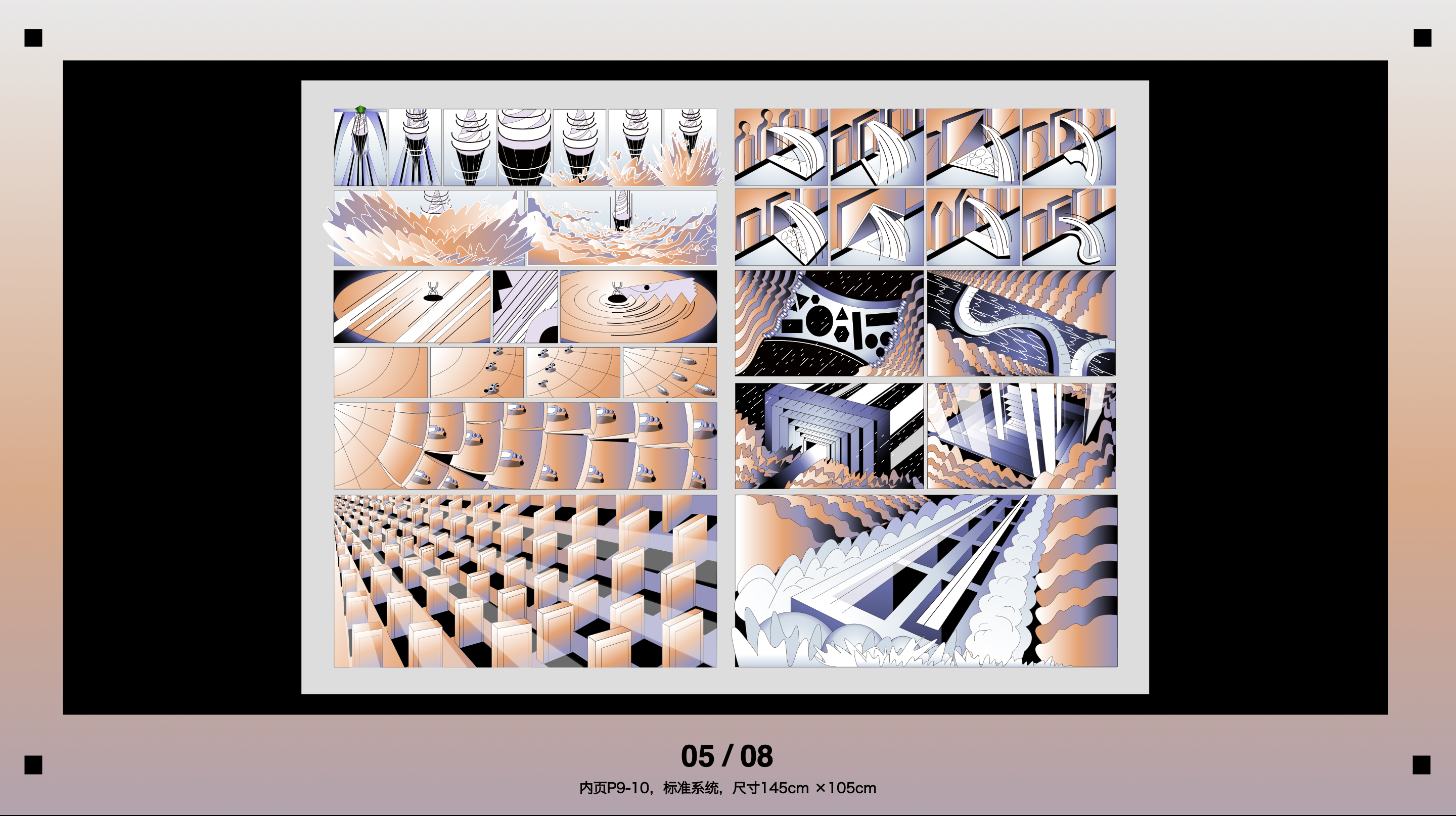

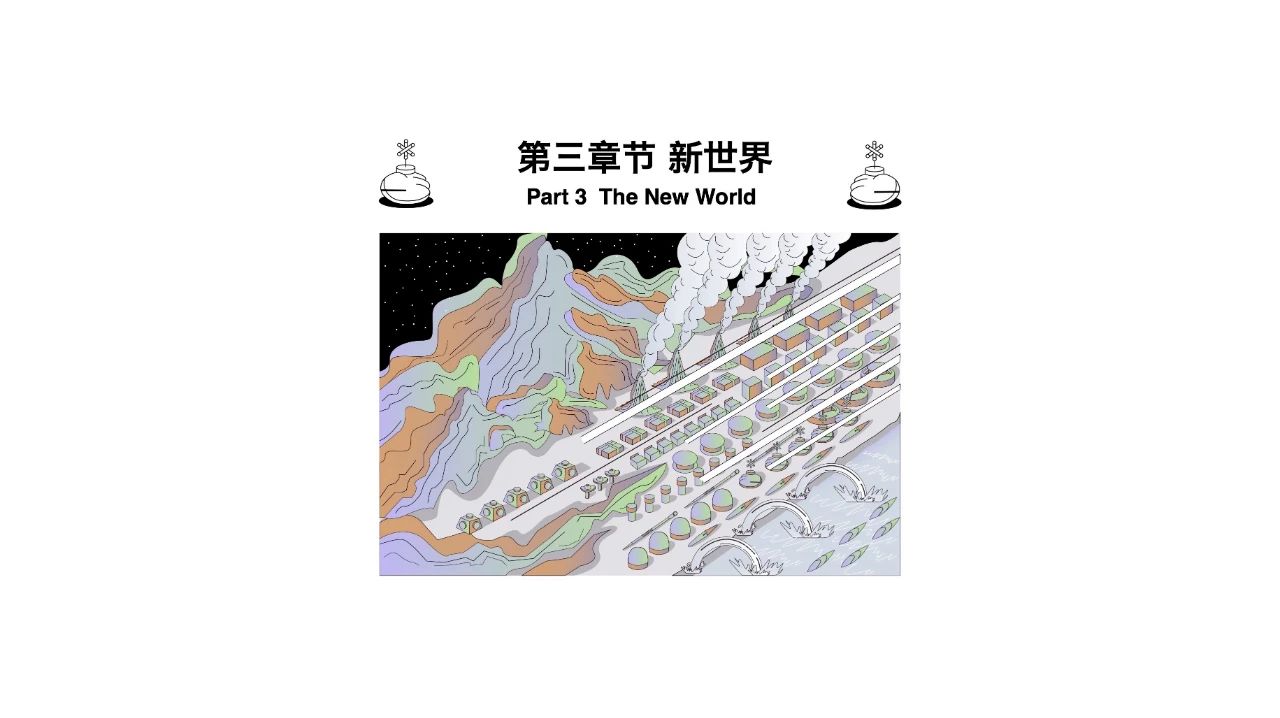

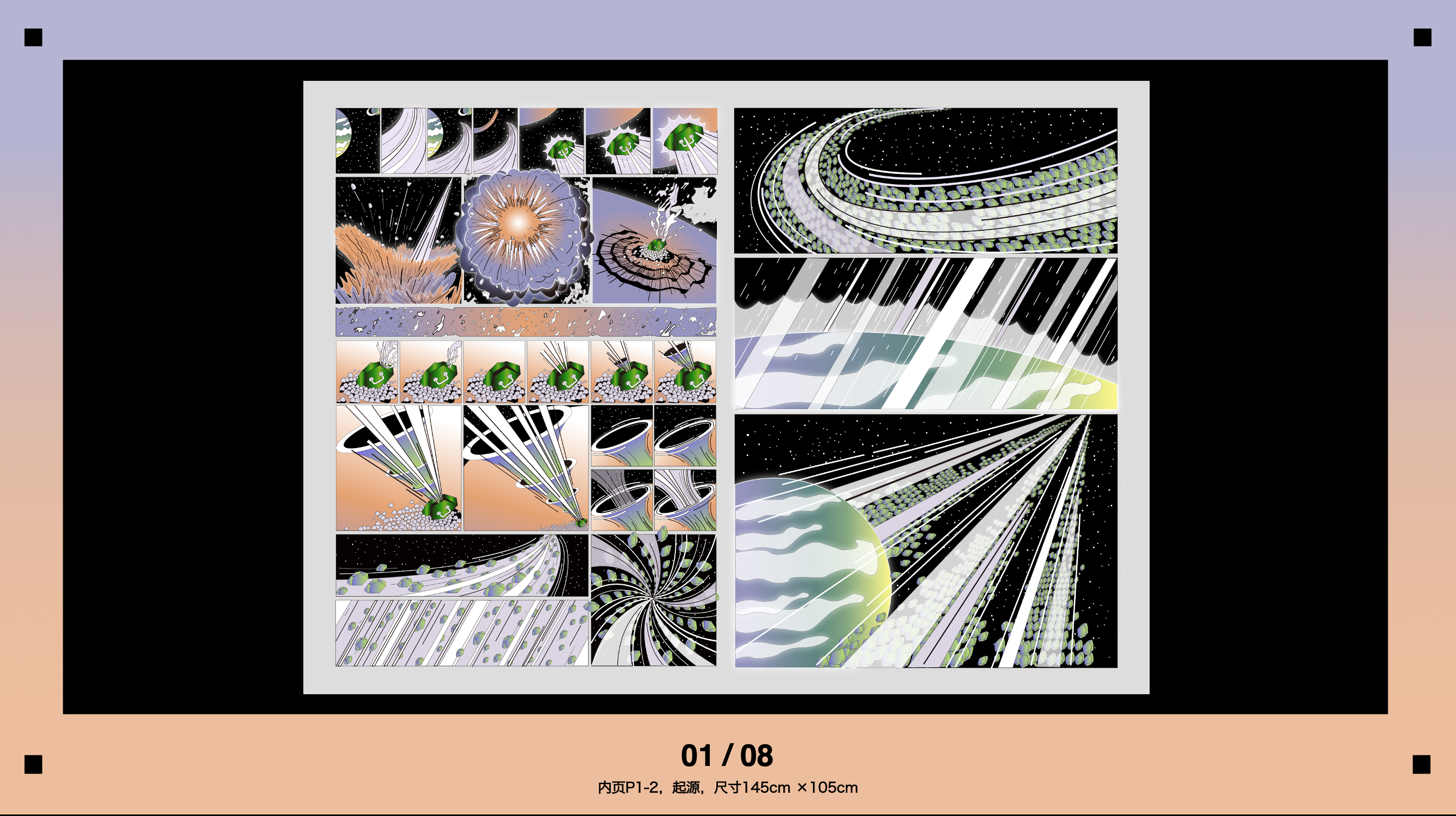

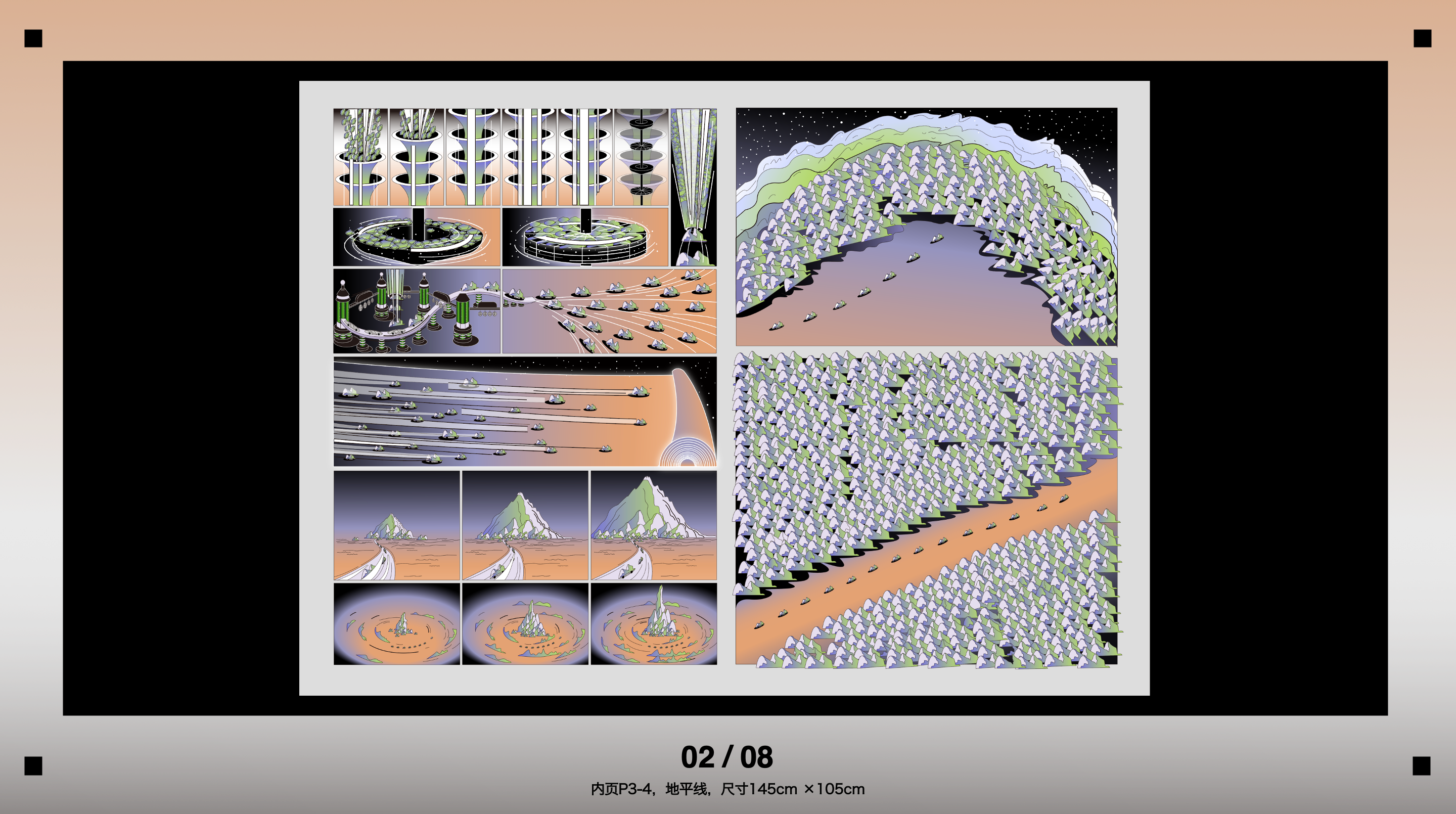

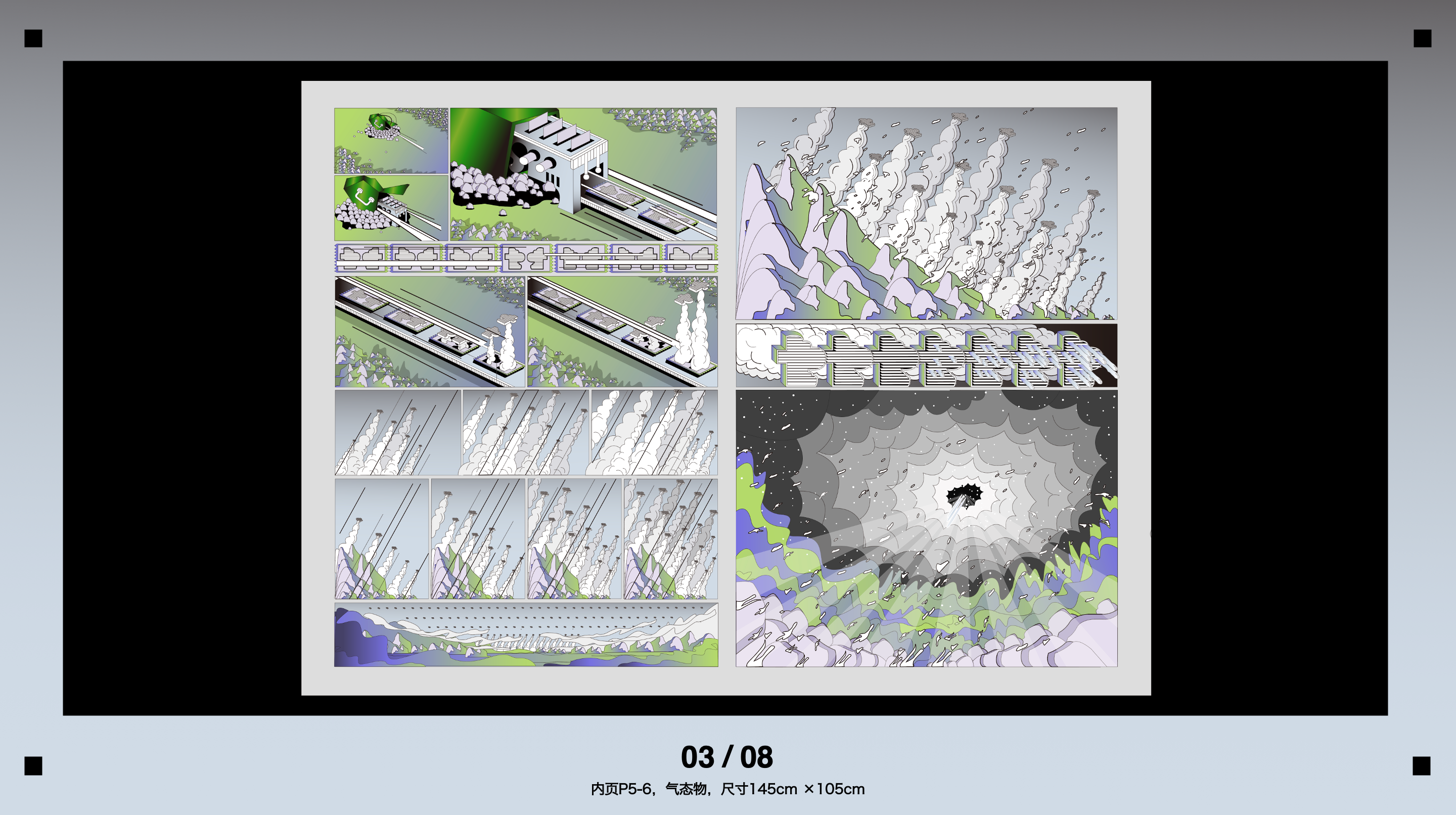

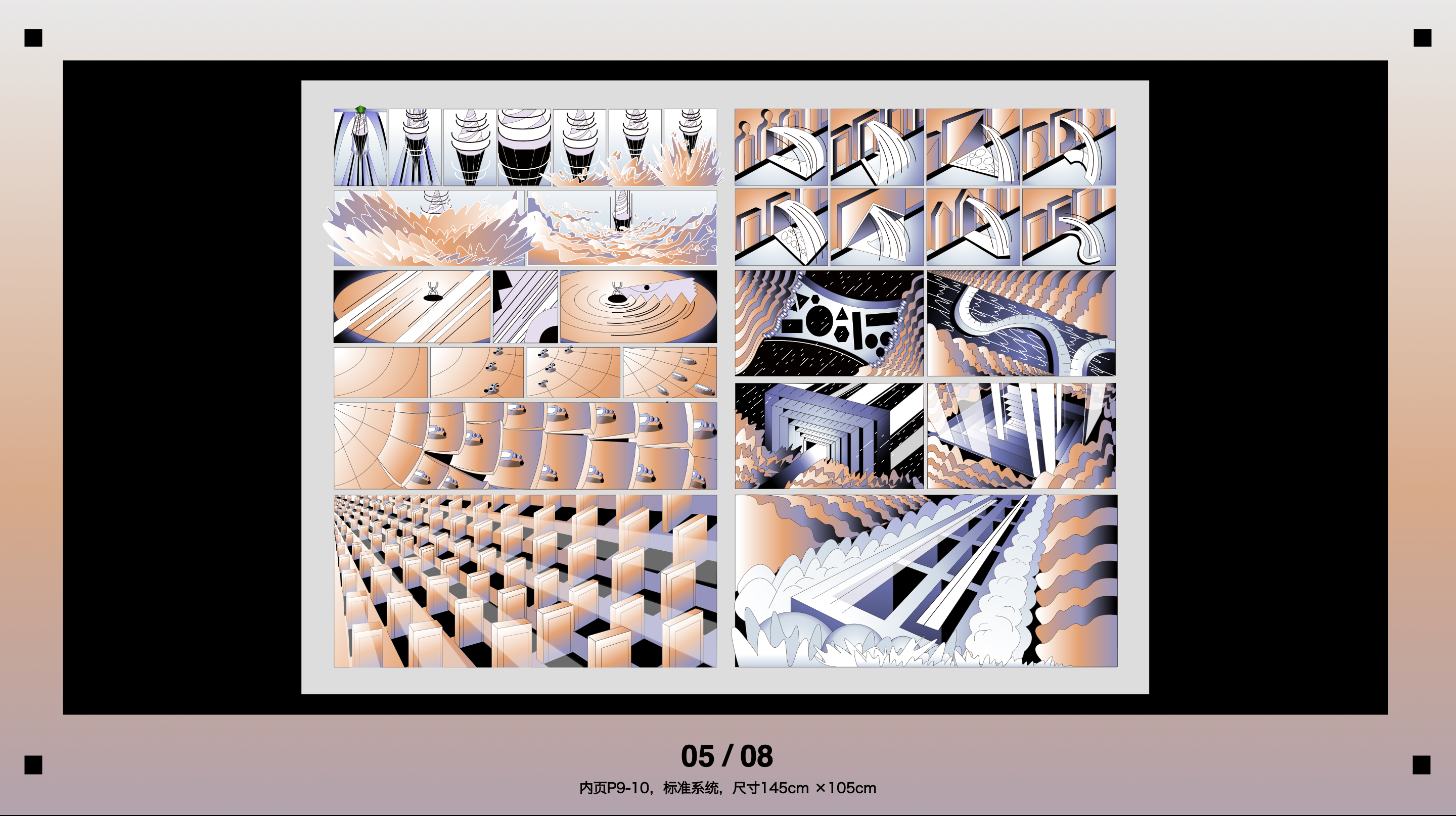

《新世界目录》是以一种工具书的方式,呈现工具作为主体的新视角与秩序。内容围绕疫情期间从家里找到的最常用的121件工具,分为元素与语言、标准件、新世界三个章节,从实物文本、抽象形体、场景体验三个角度,重新定义“工具是什么?”在最后,对工具的重新定义也同样是对世界的重新描述,实现建构整个世界的畅想。

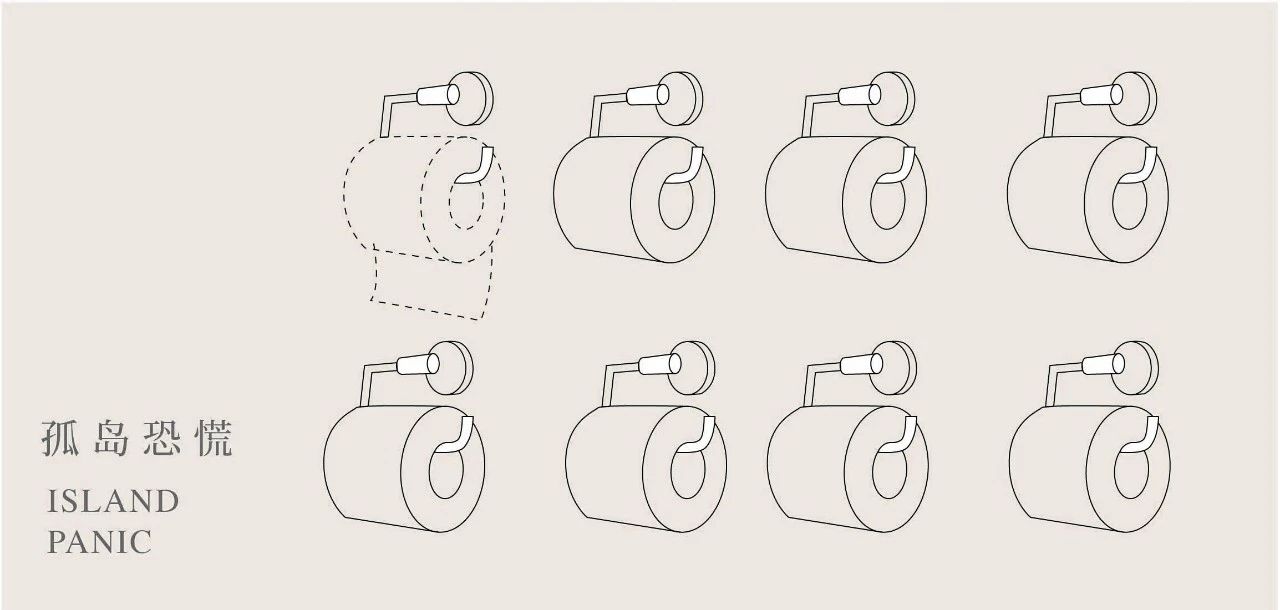

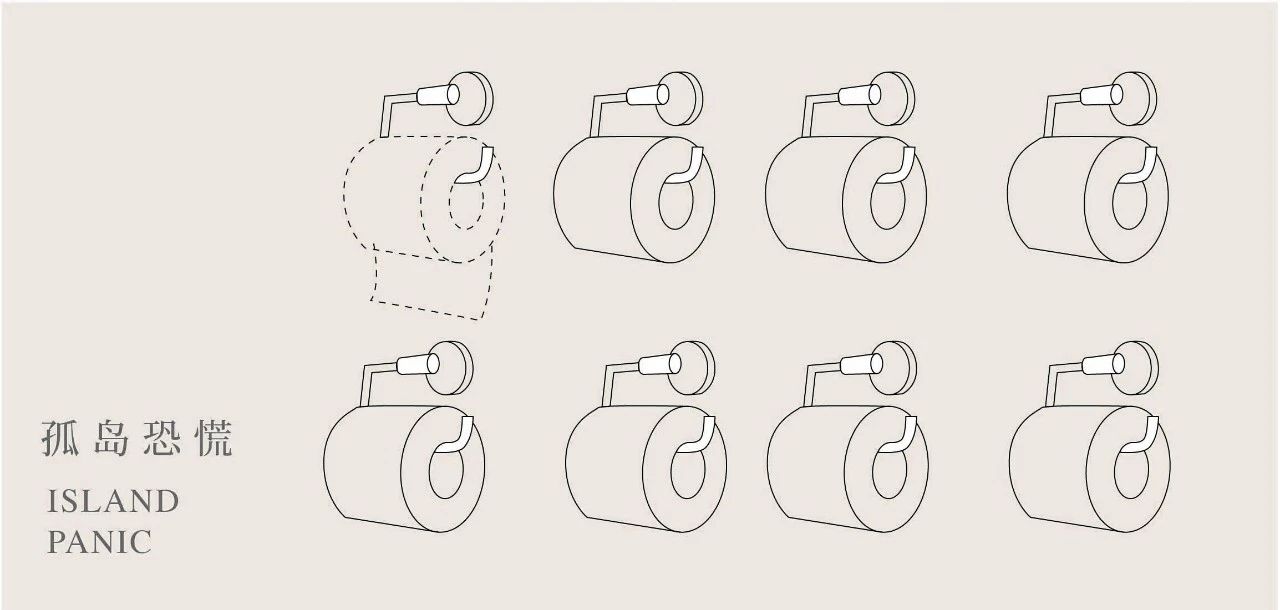

“压力”越来越频繁出现在当代人口中,且集中于刚刚踏上社会的年轻人。疫情在满足了很多人 “解压的梦”的同时,衍生出我们未曾想过的新“压力”,发生了很多有趣的现象。根据调研,我将处于不同情境中个体的不同压力源和压力反应,用类似评估的方式梳理,并将其中一部分进行展示—— “世界是客观的,但人的意识是主观的。”

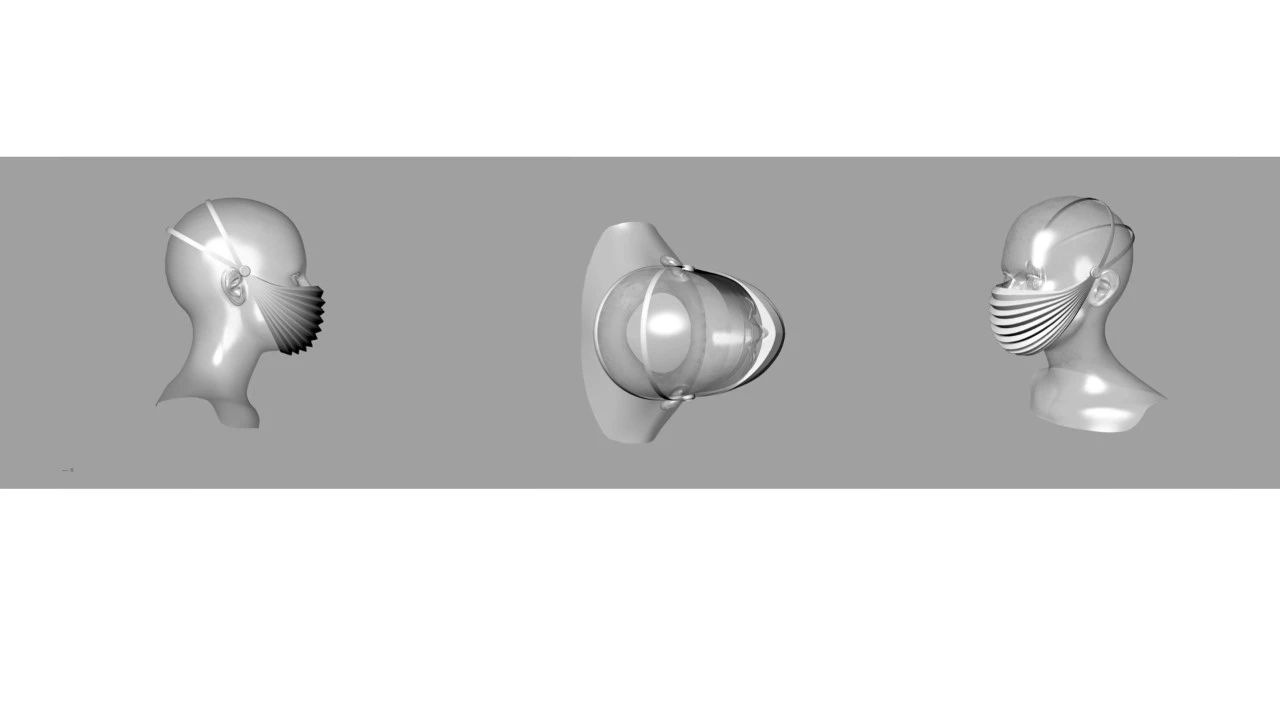

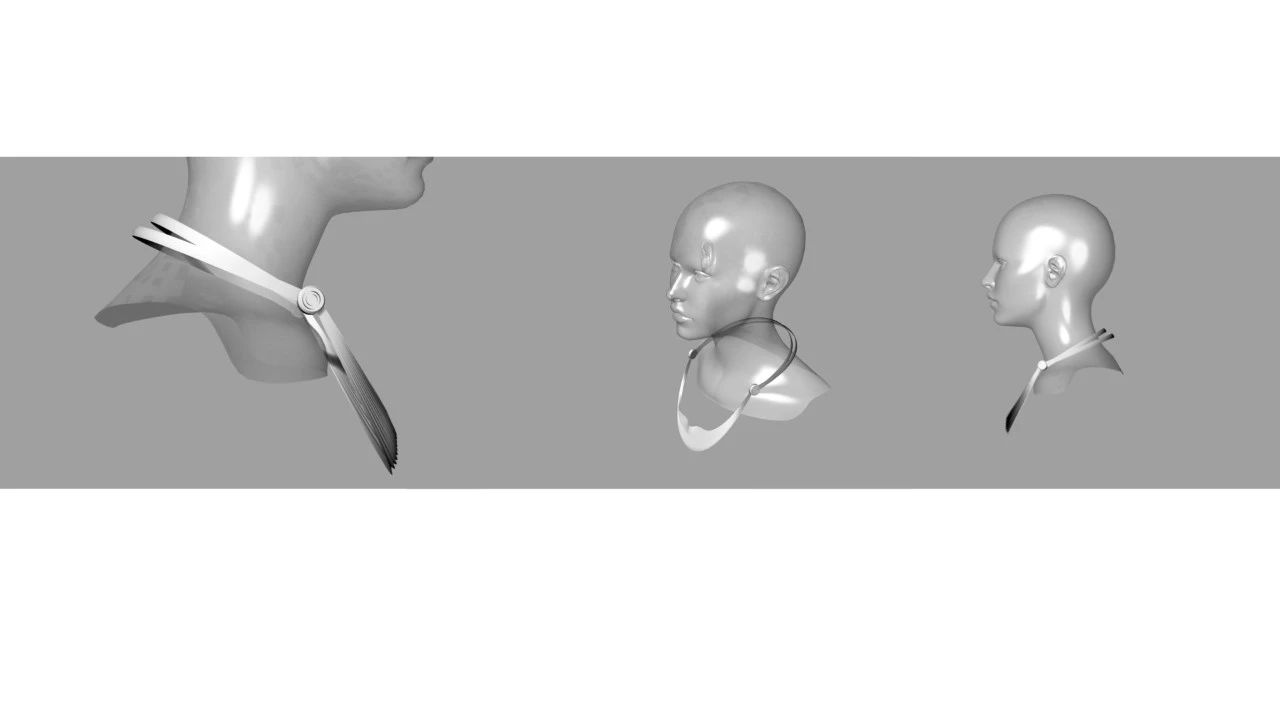

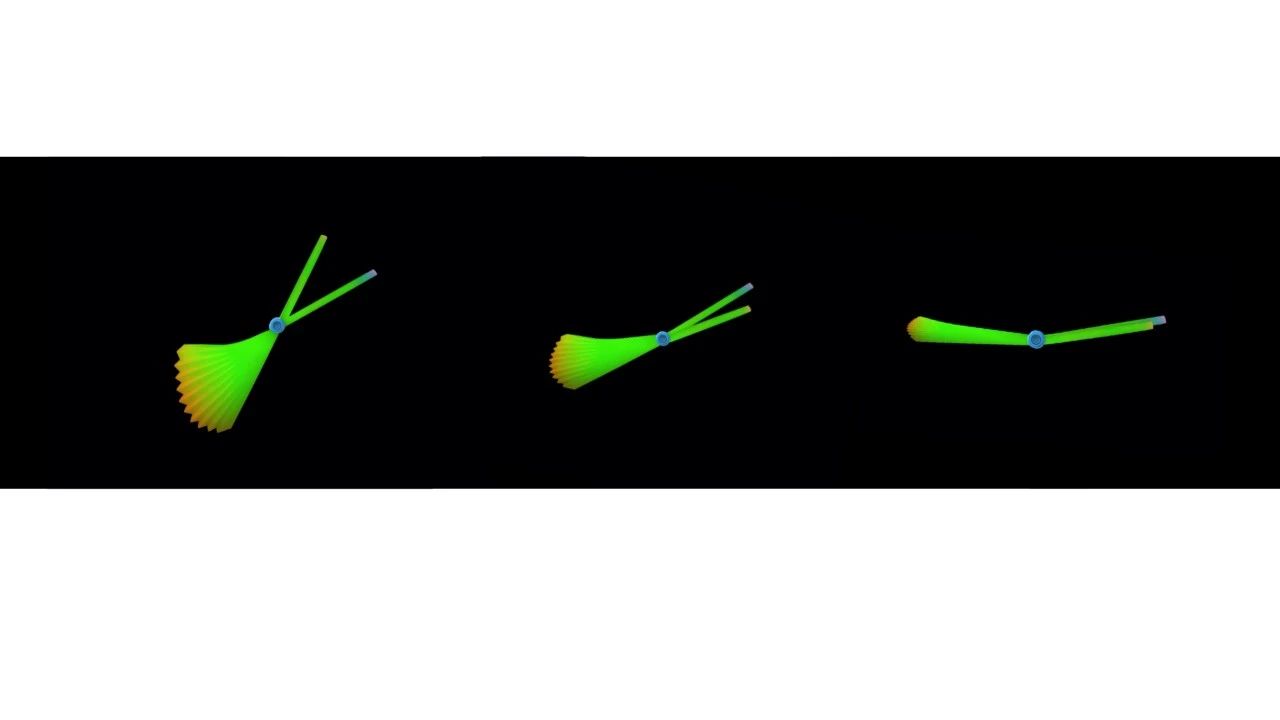

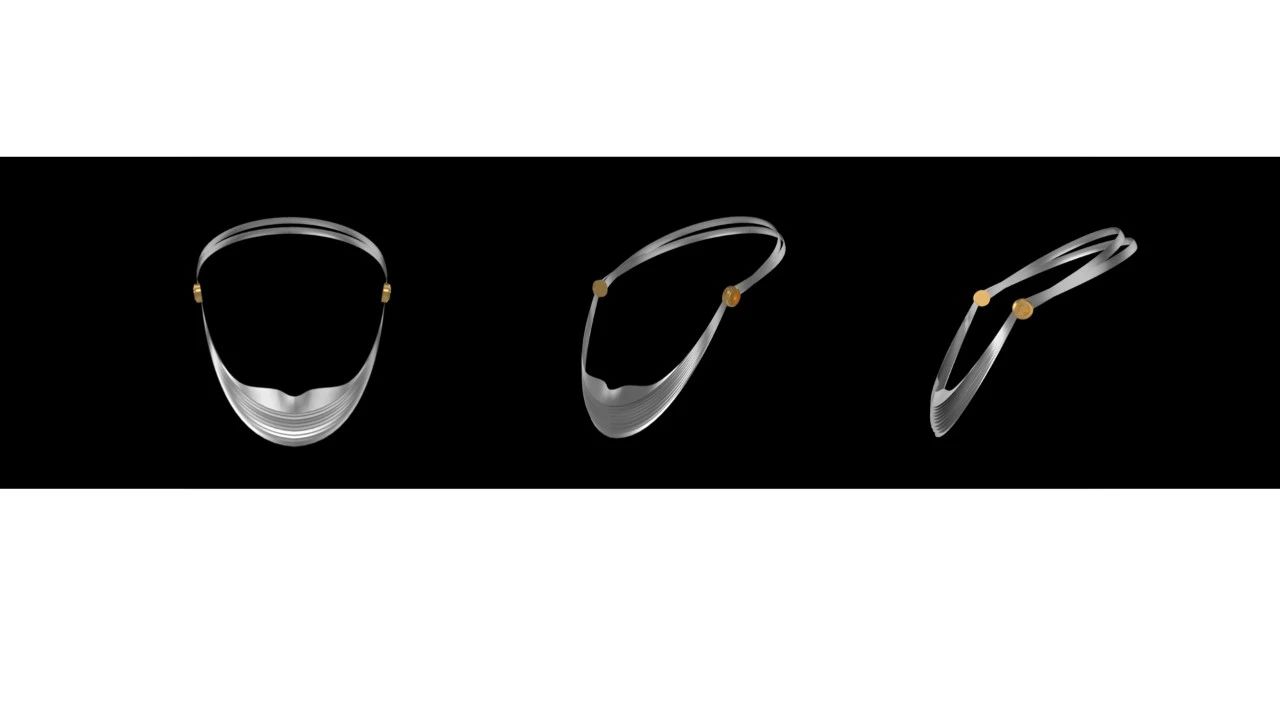

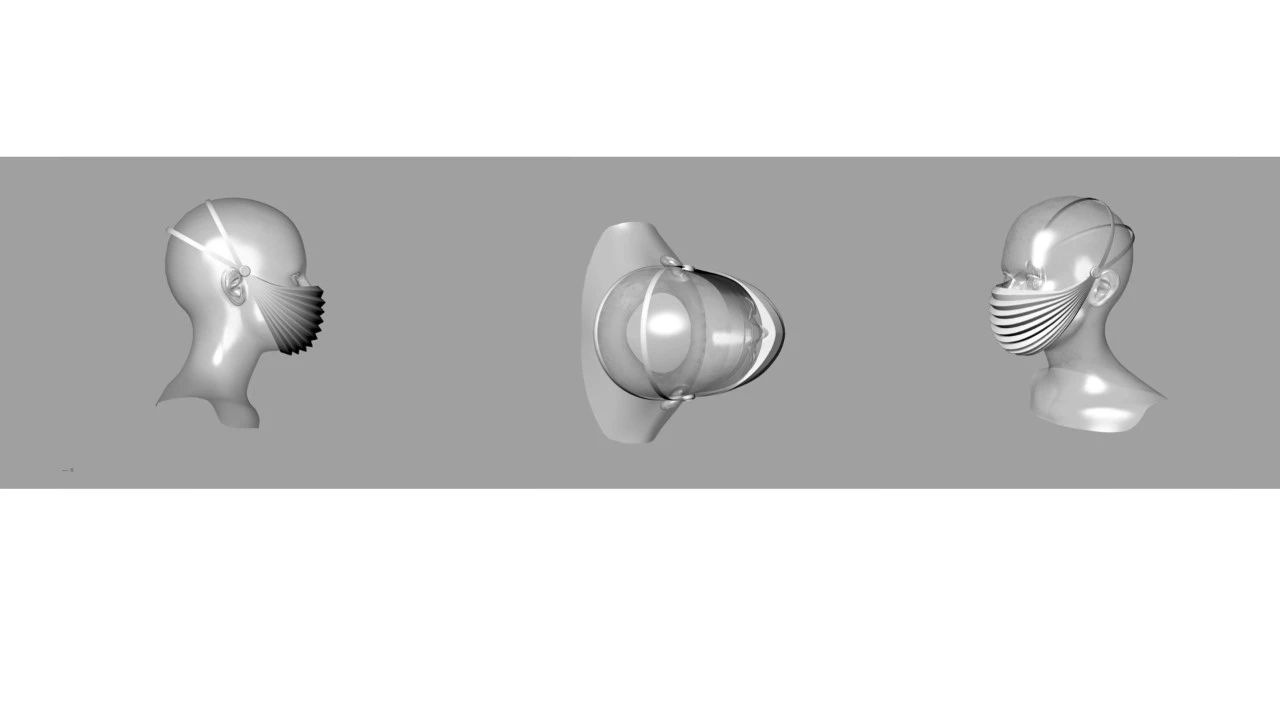

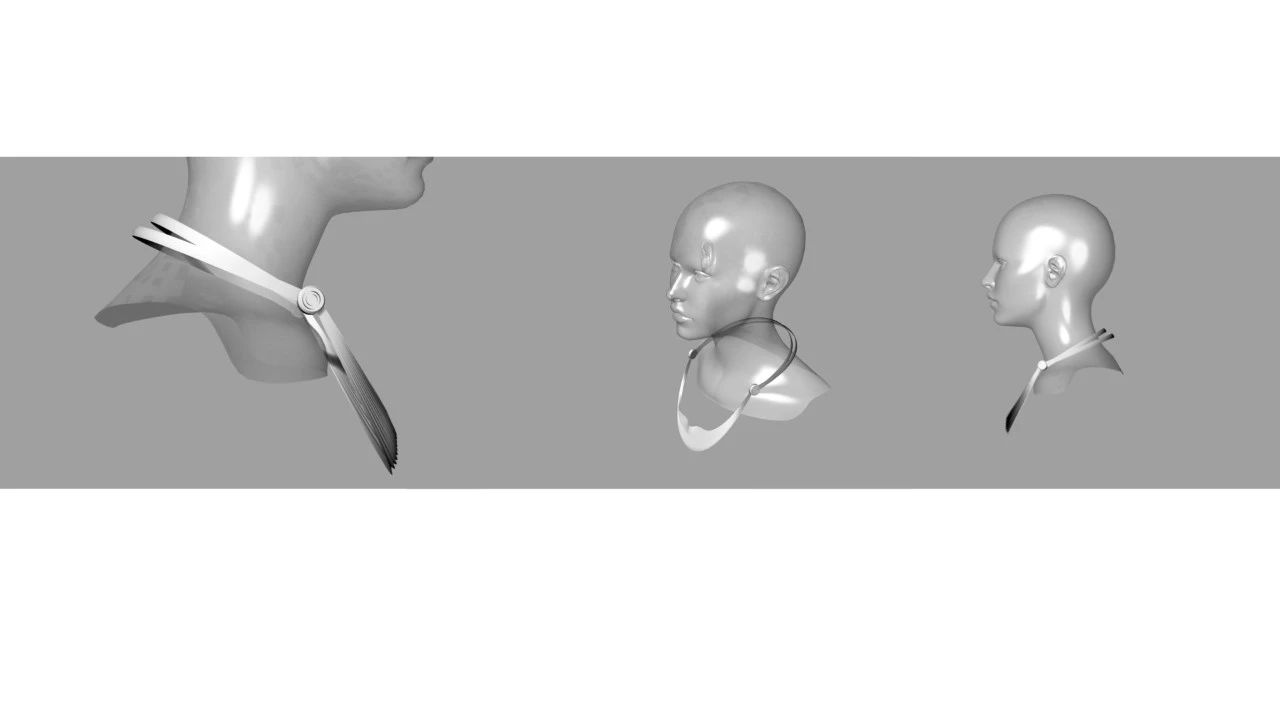

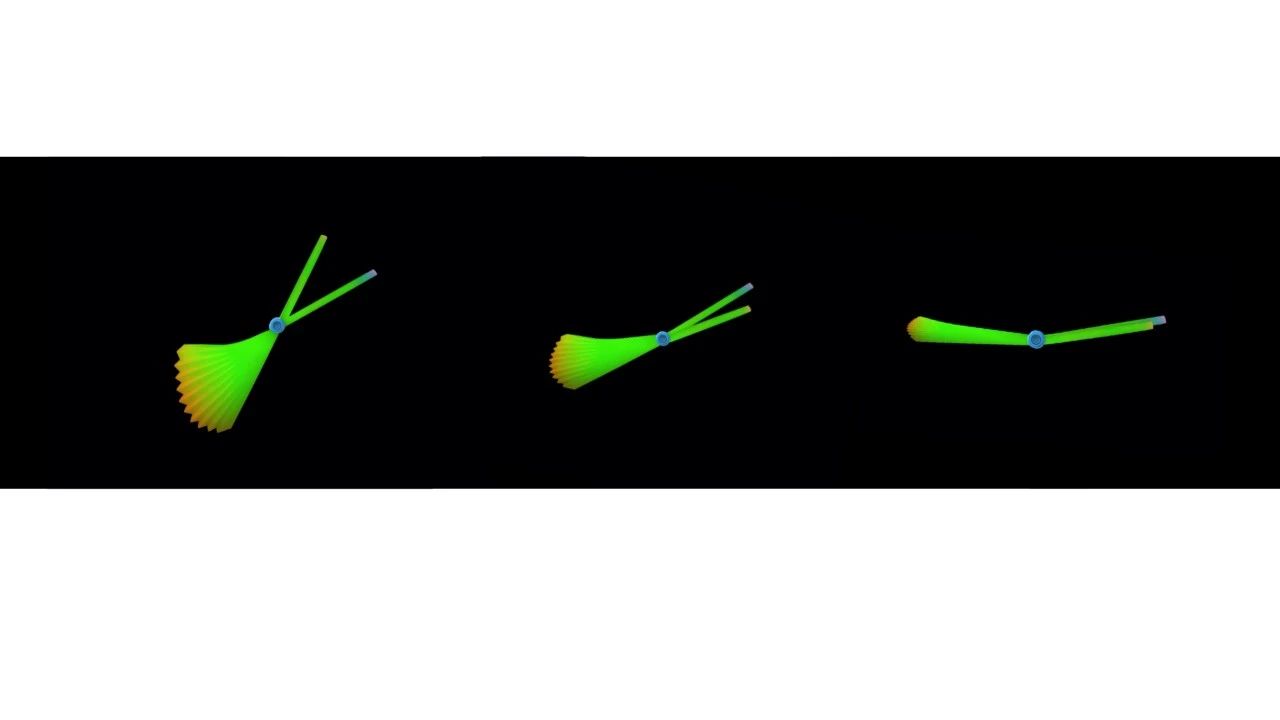

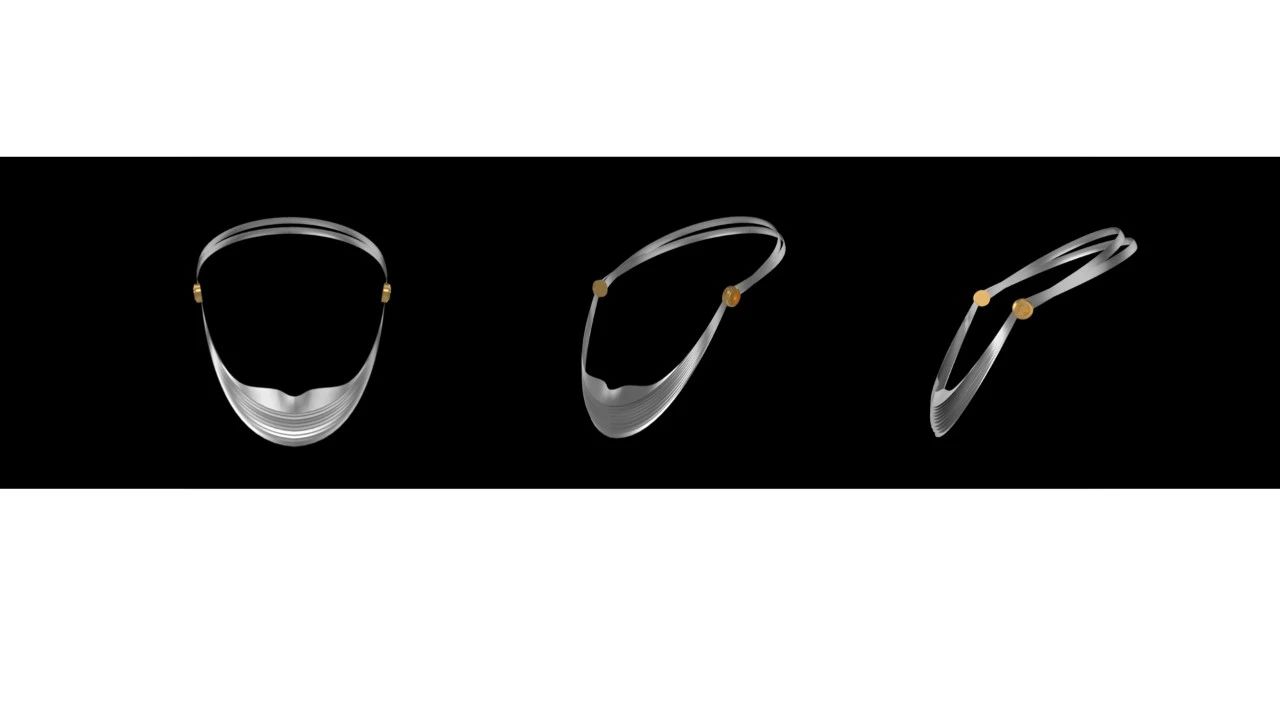

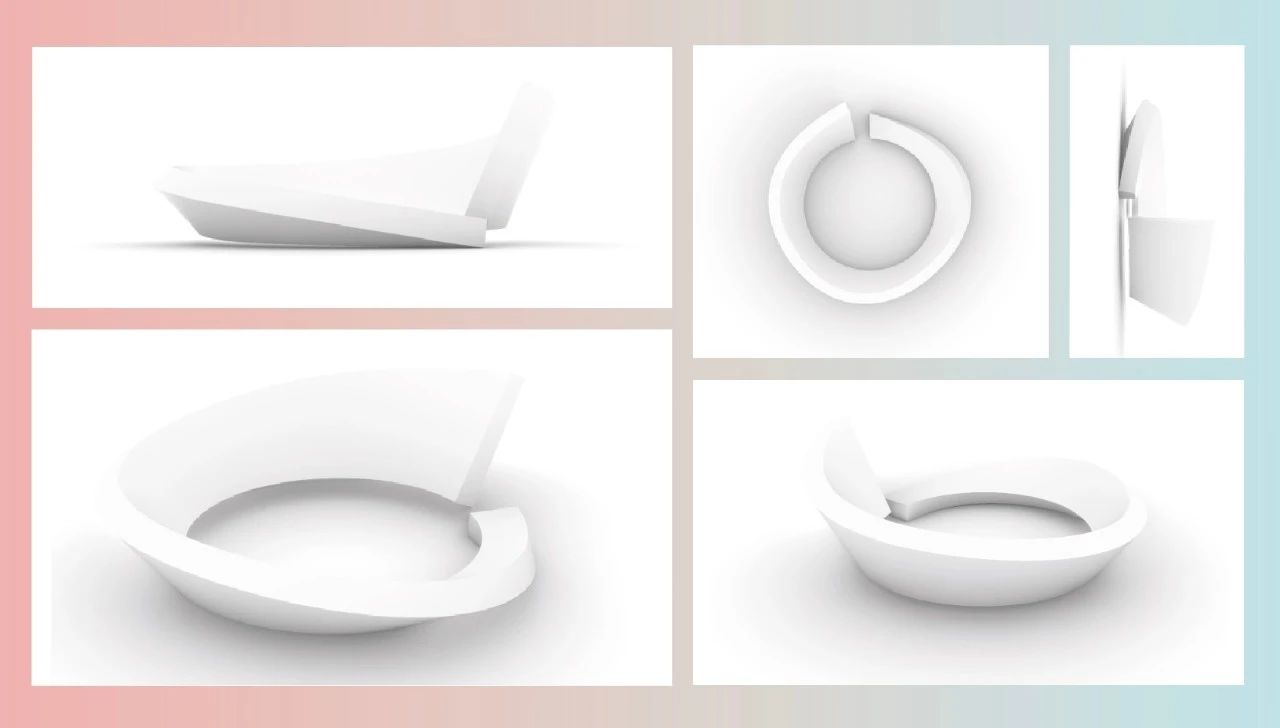

当下的生活情况不得不让每个人出门佩戴口罩,但很多的生活场景需要摘下口罩,而面对摘下的口罩,第一个要想的问题就是“放哪”,从这样的小生活场景中思考,也许口罩可以有更多的佩戴可能性。无论是戴上口罩还是摘下口罩,都处于戴着的状态,随身携带。

这款口罩可以折叠起来佩戴在颈部,对于口罩可变性探索的佩戴品,可旋转调节长度的连接结构可以根据需求调整角,柔软的折叠材料也使口罩更加轻便耐用,也能够成为个性化再创作的载体,成为非常具有个性的佩戴品。

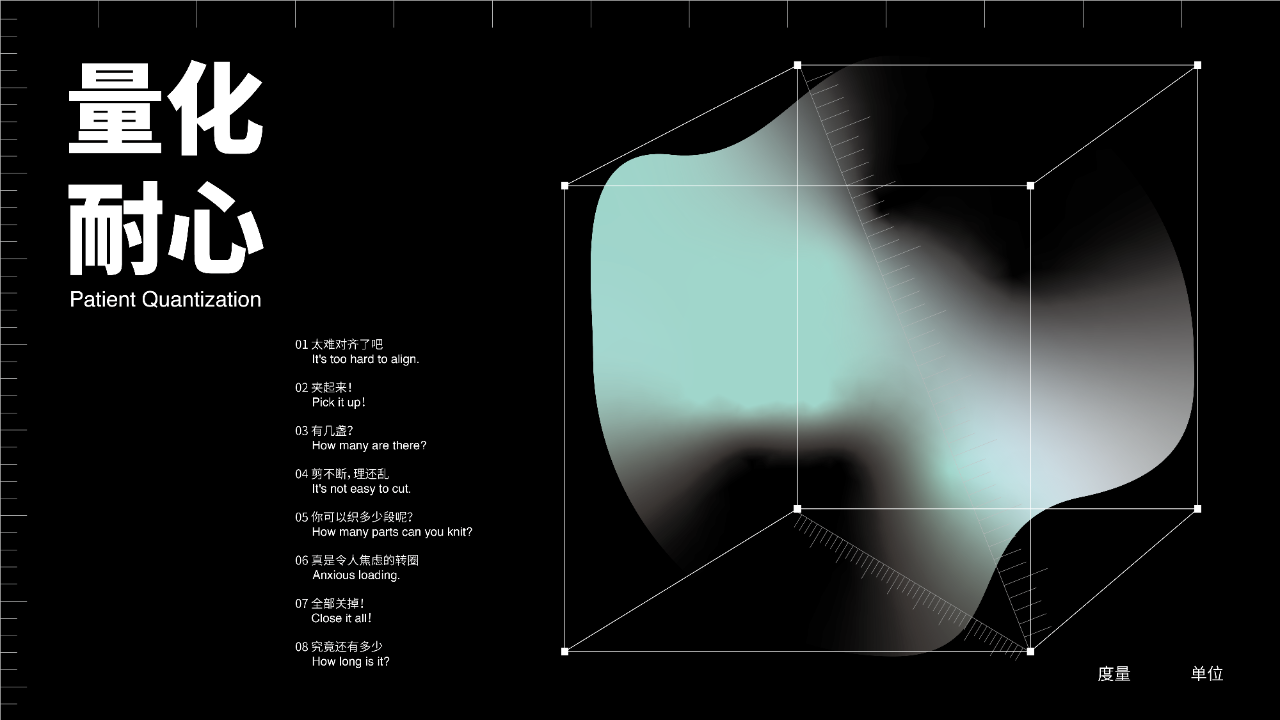

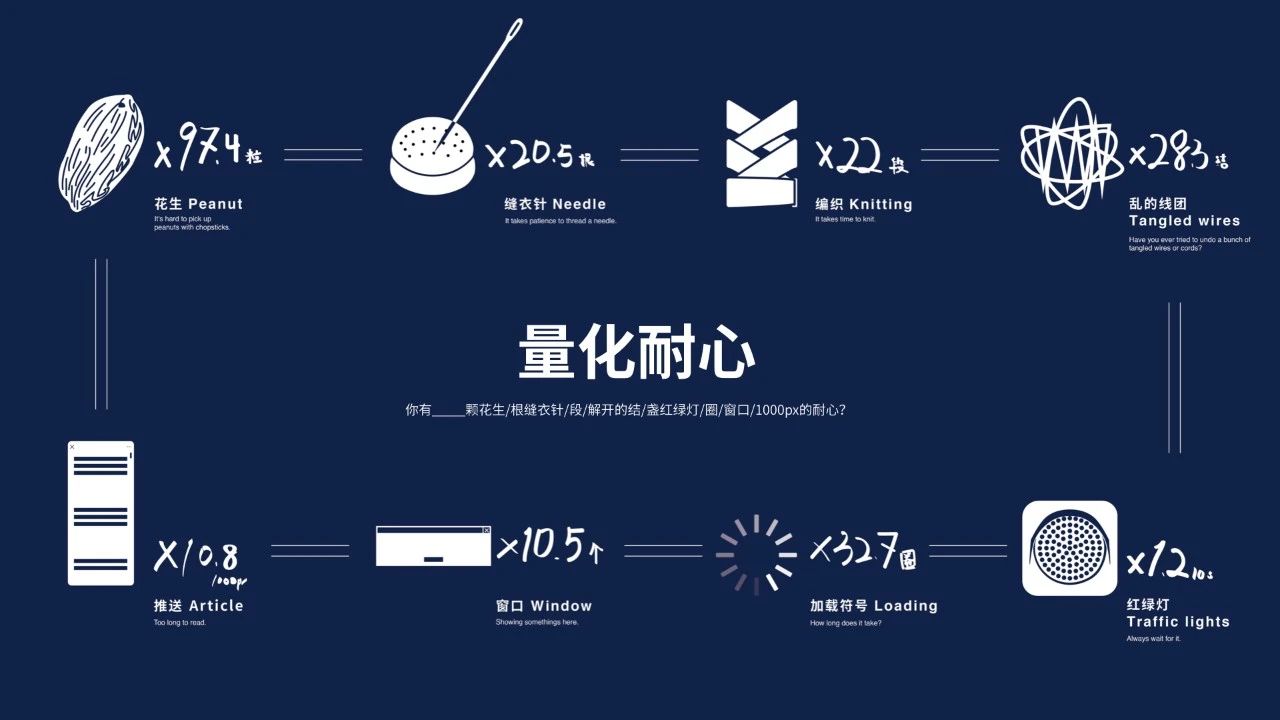

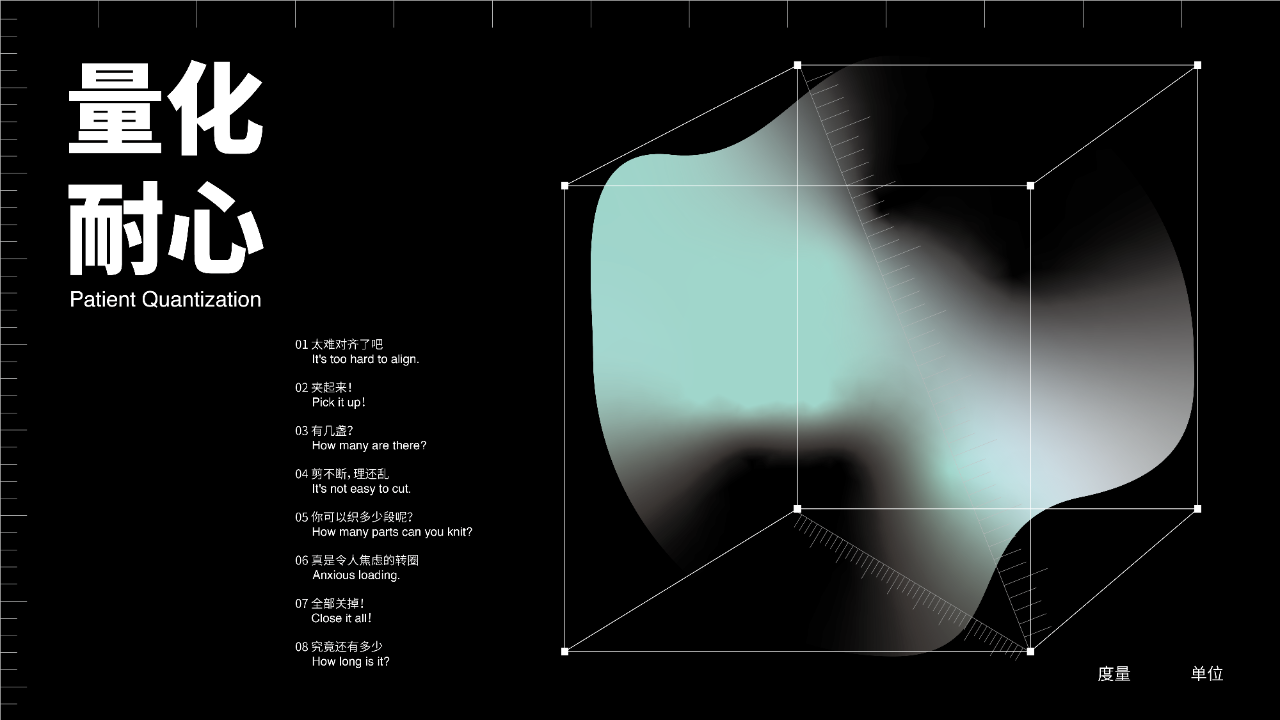

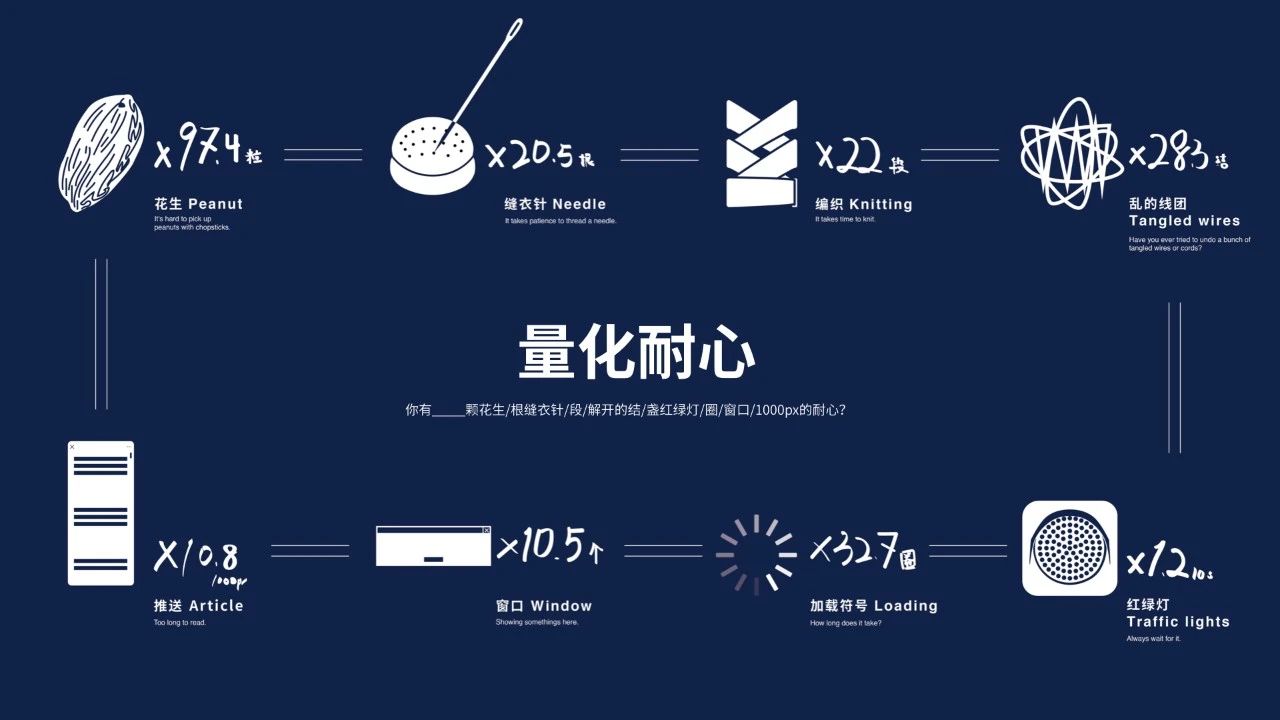

我从日常生活中容易让人丧失耐心的事物入手,通过设计量化耐心的评定标准,让观者重新思考对于自己耐心多少的判定以及对耐心本身的理解。由此我设计了了几组容易让人丧失耐心事物的视频,可以使用它们去度量人们的耐心。

声誉、尊敬等不能被一个简单的点数衡量,但在理想中的后匮乏社会里,各种尊敬程度之间是独立的,两个身份的尊敬度是互不相干的。

等级不会因为物质匮乏问题的解决而轰塌瓦解,这里有很多等级,但没有一种等级较另一种更优越。

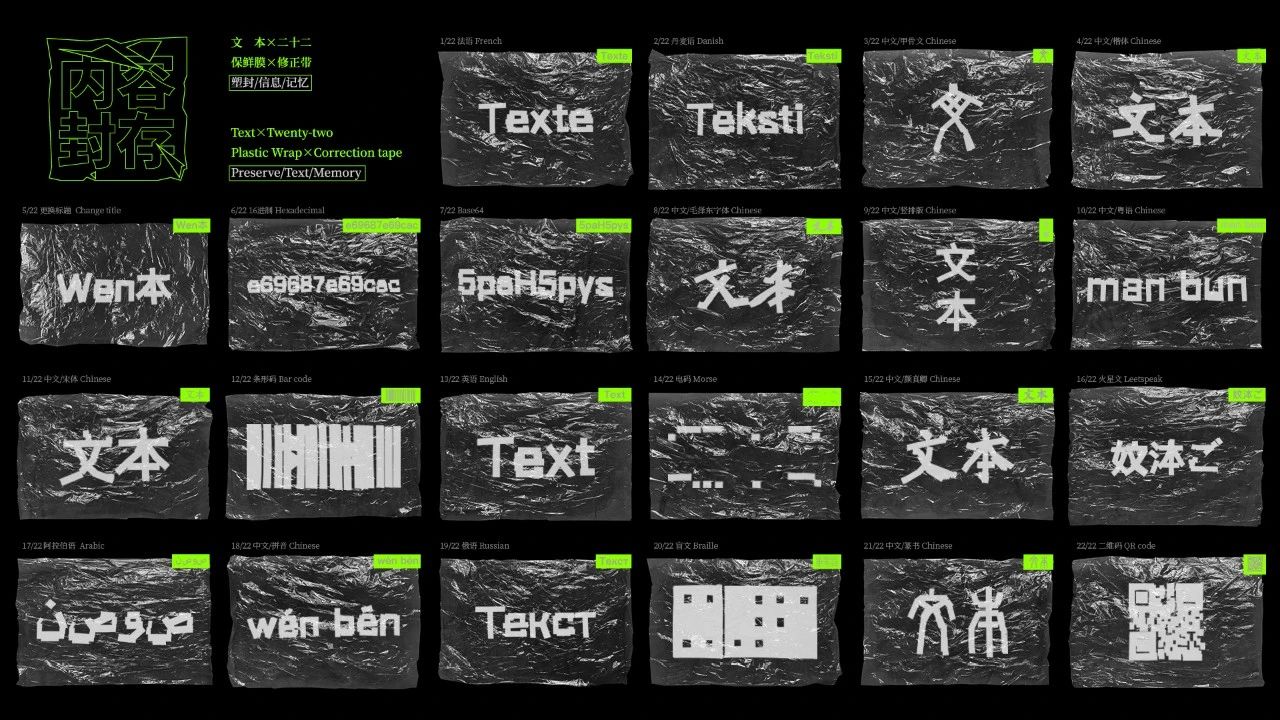

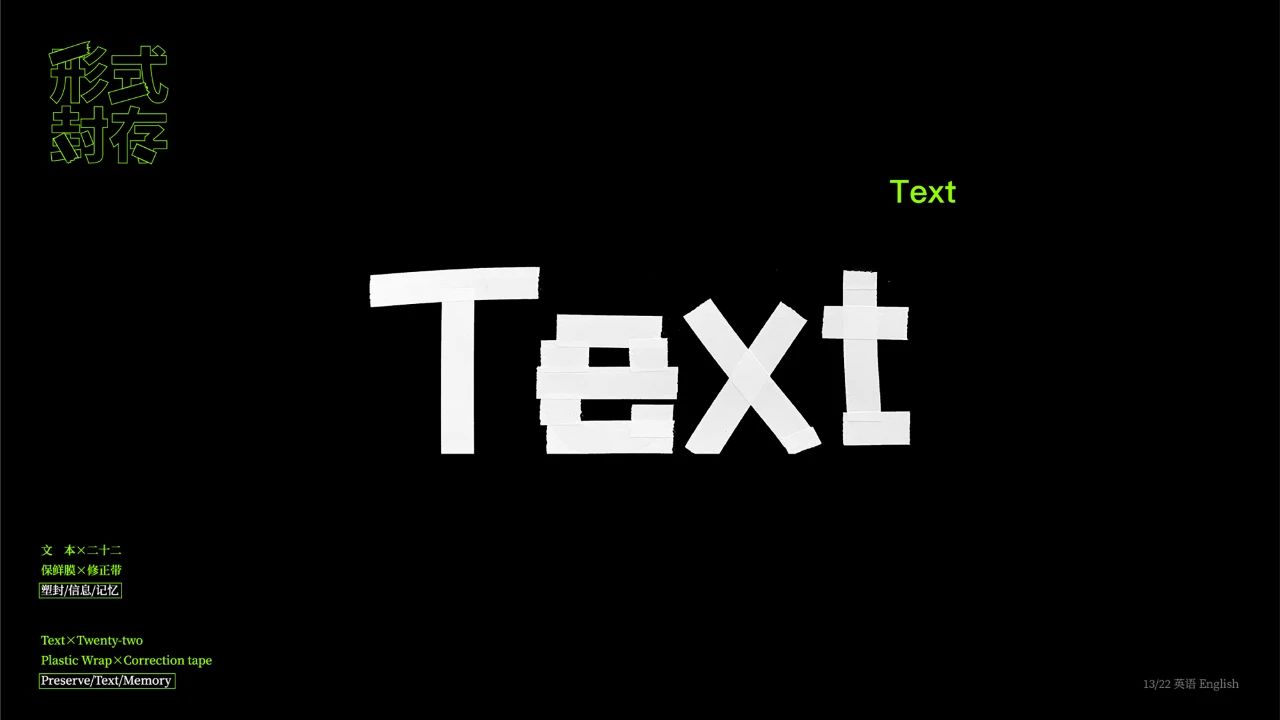

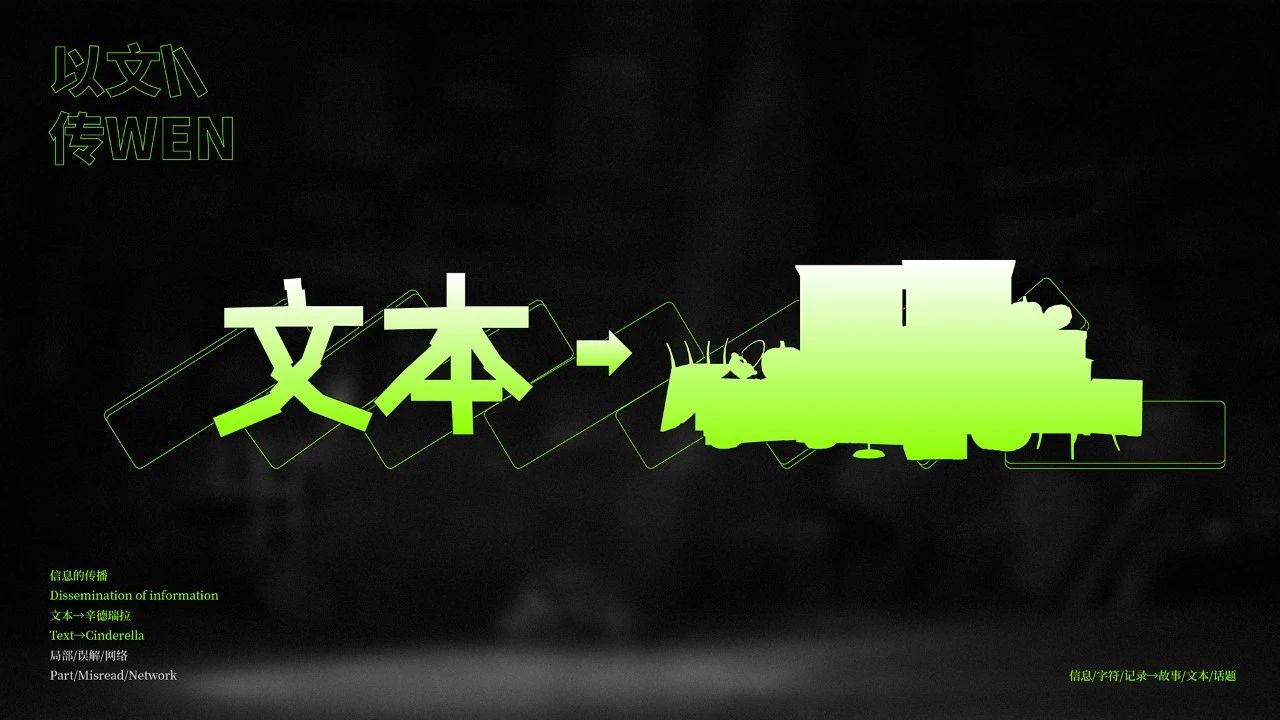

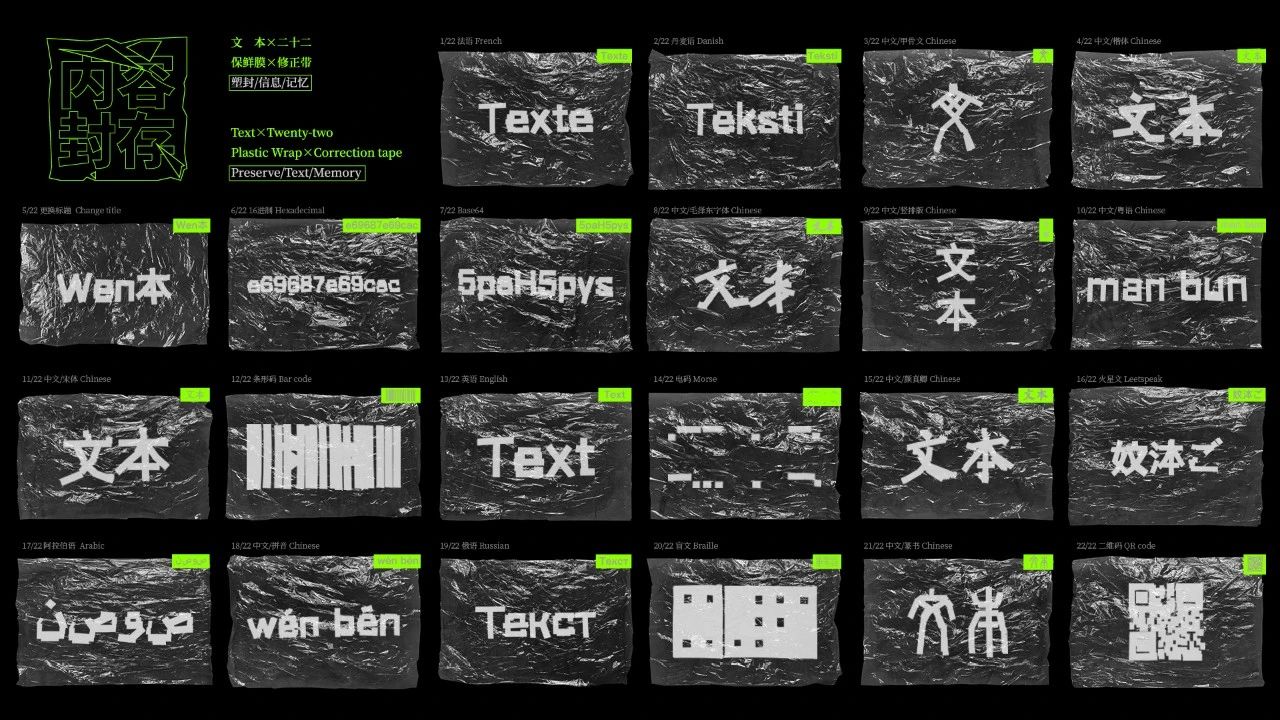

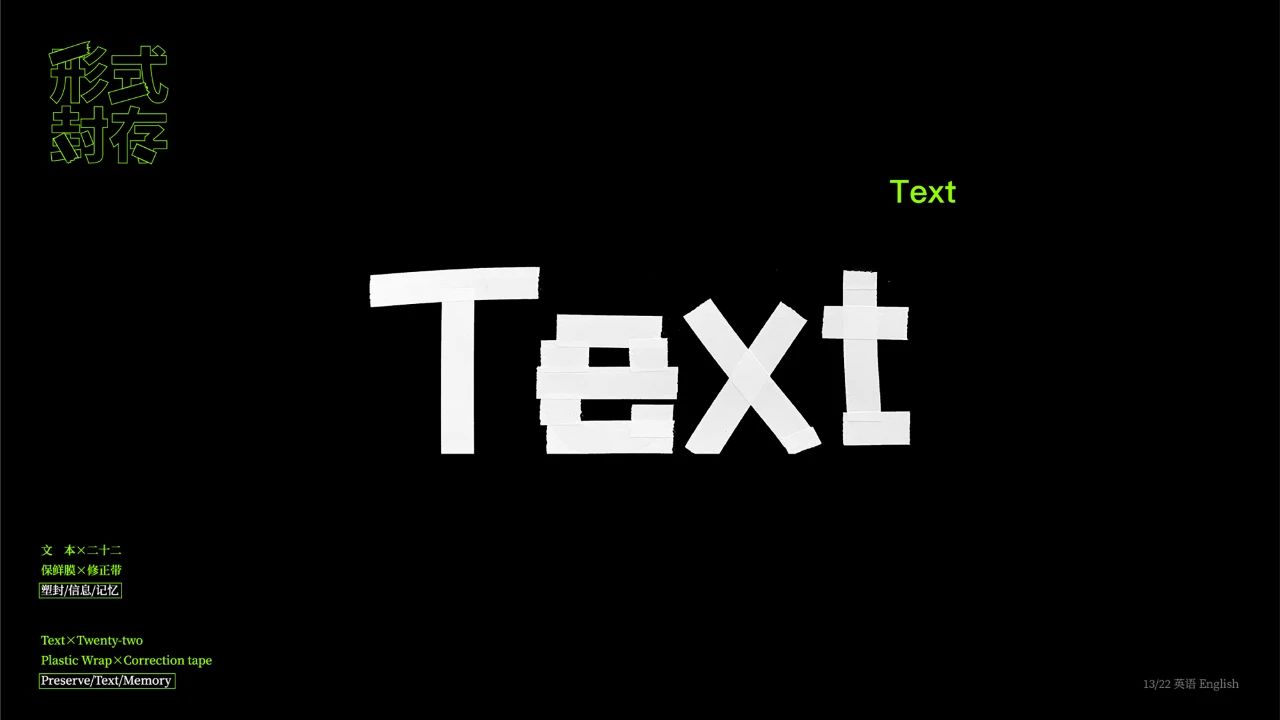

文本(包括图像、语言、文字)不仅是人类的交流系统,同时是最为自由的创作材料,是平面设计介入事件的工具。作品文本越狱包括一系列质询、实验与文献调查。在今天吵杂的环境中,作为传达者,我们应该如何叙述?

13.

《昨天,今天》

金兑炅

导师:孙聪副教授、何浩副教授、刘钊副教授

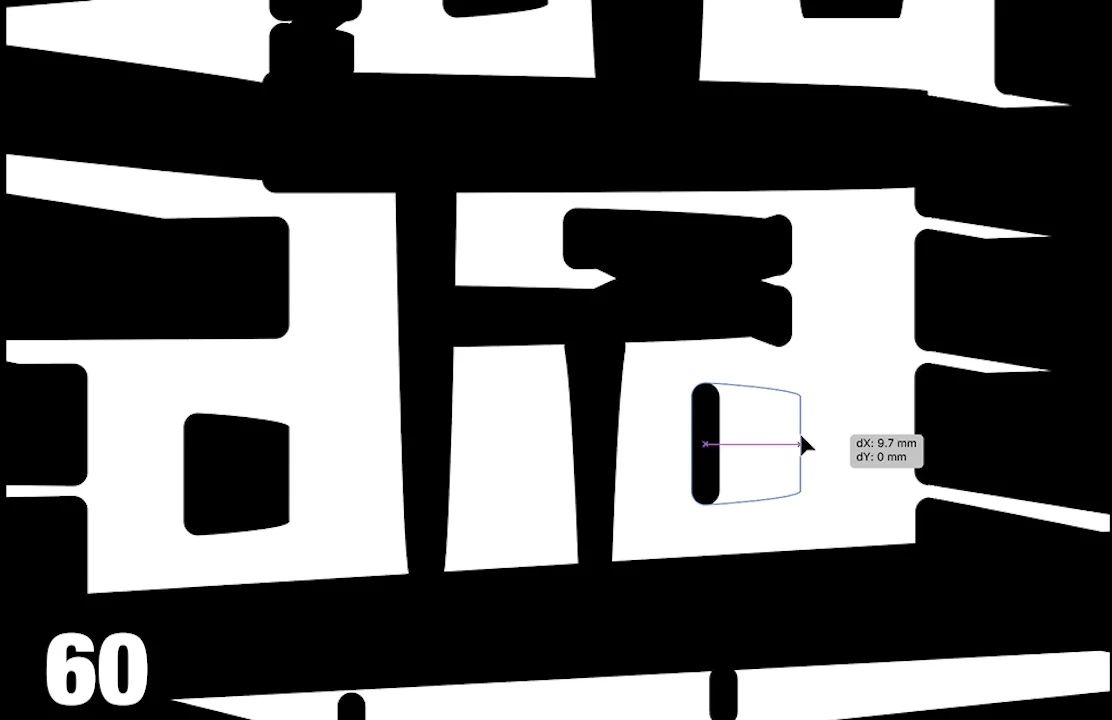

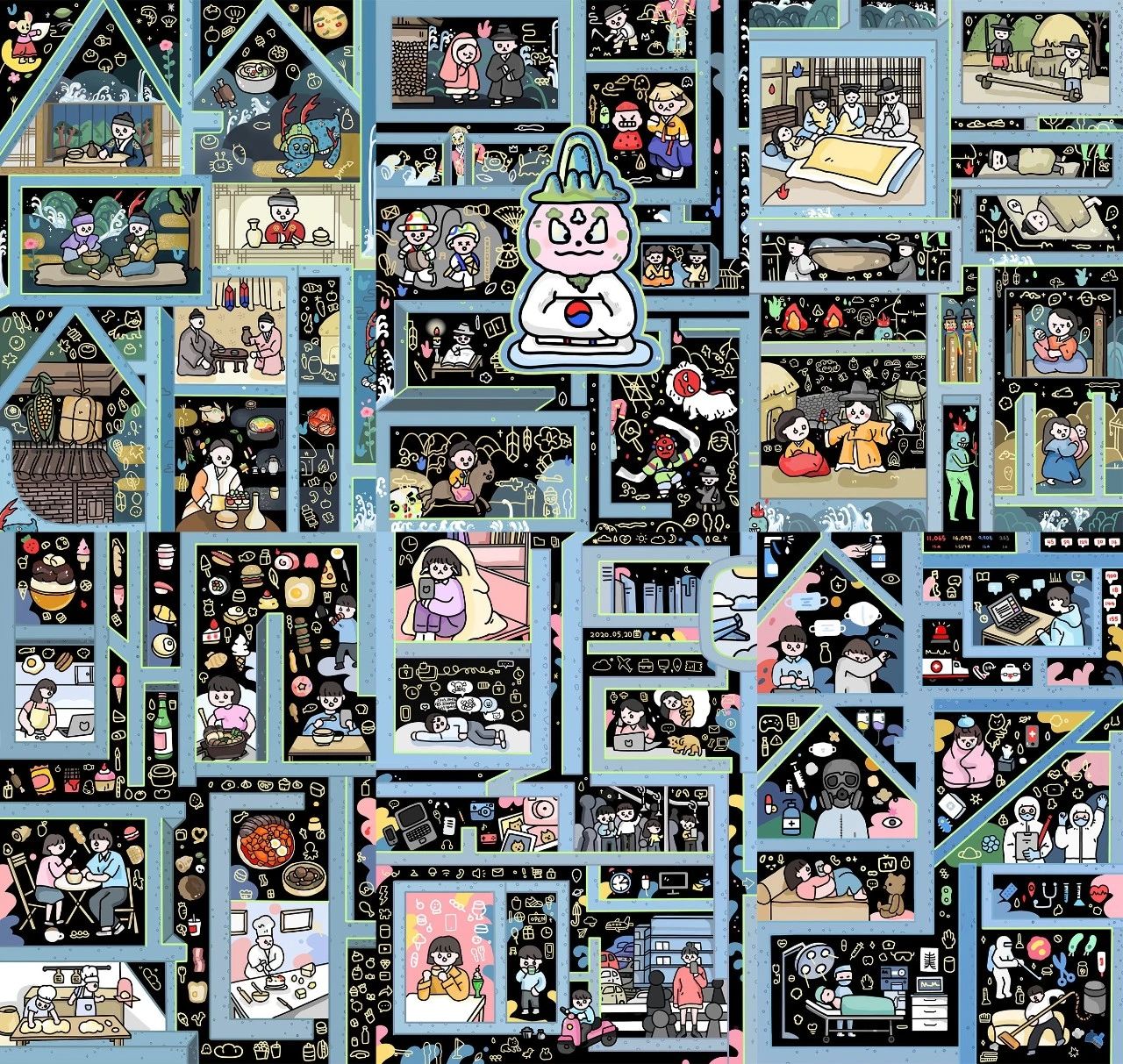

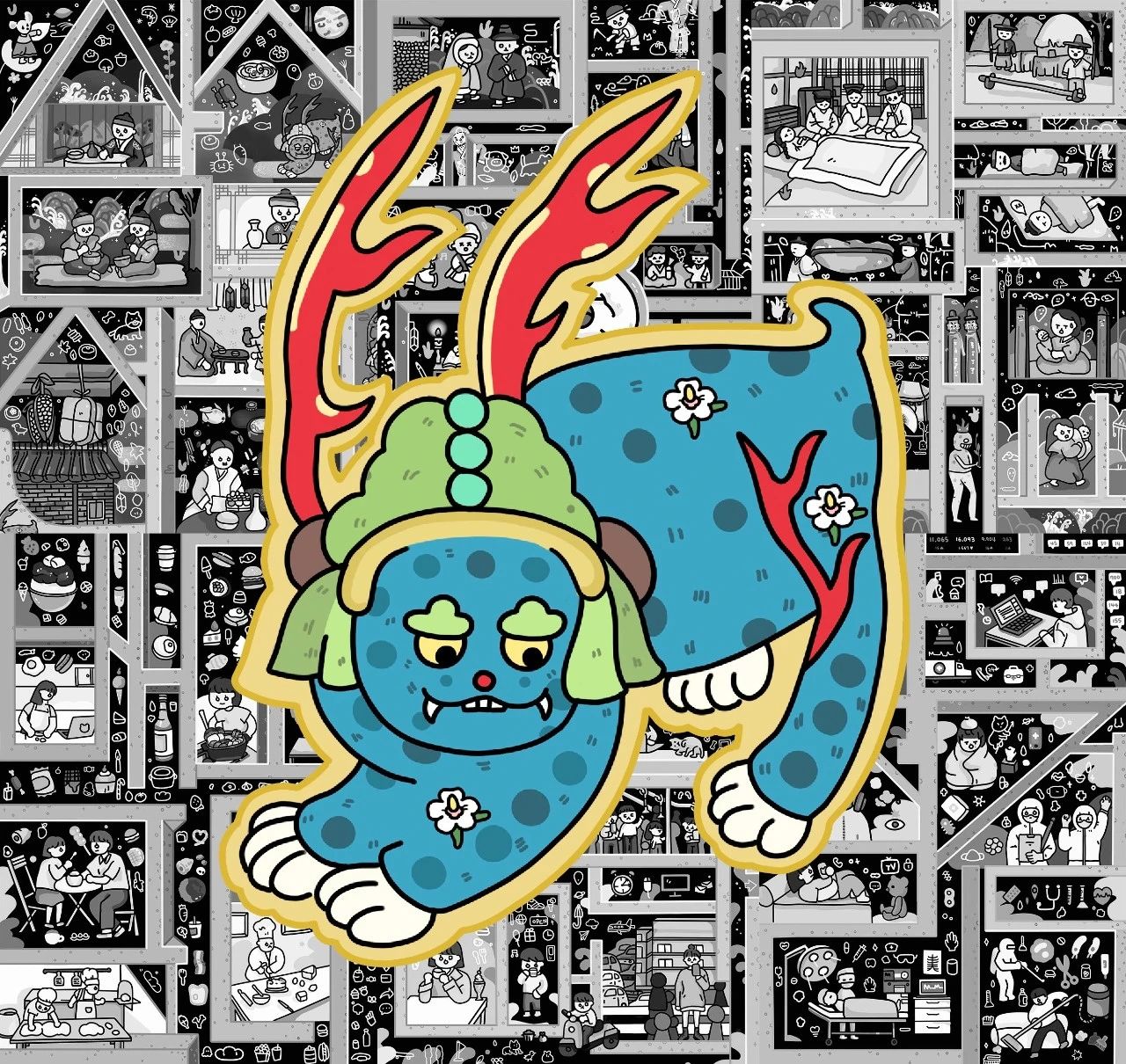

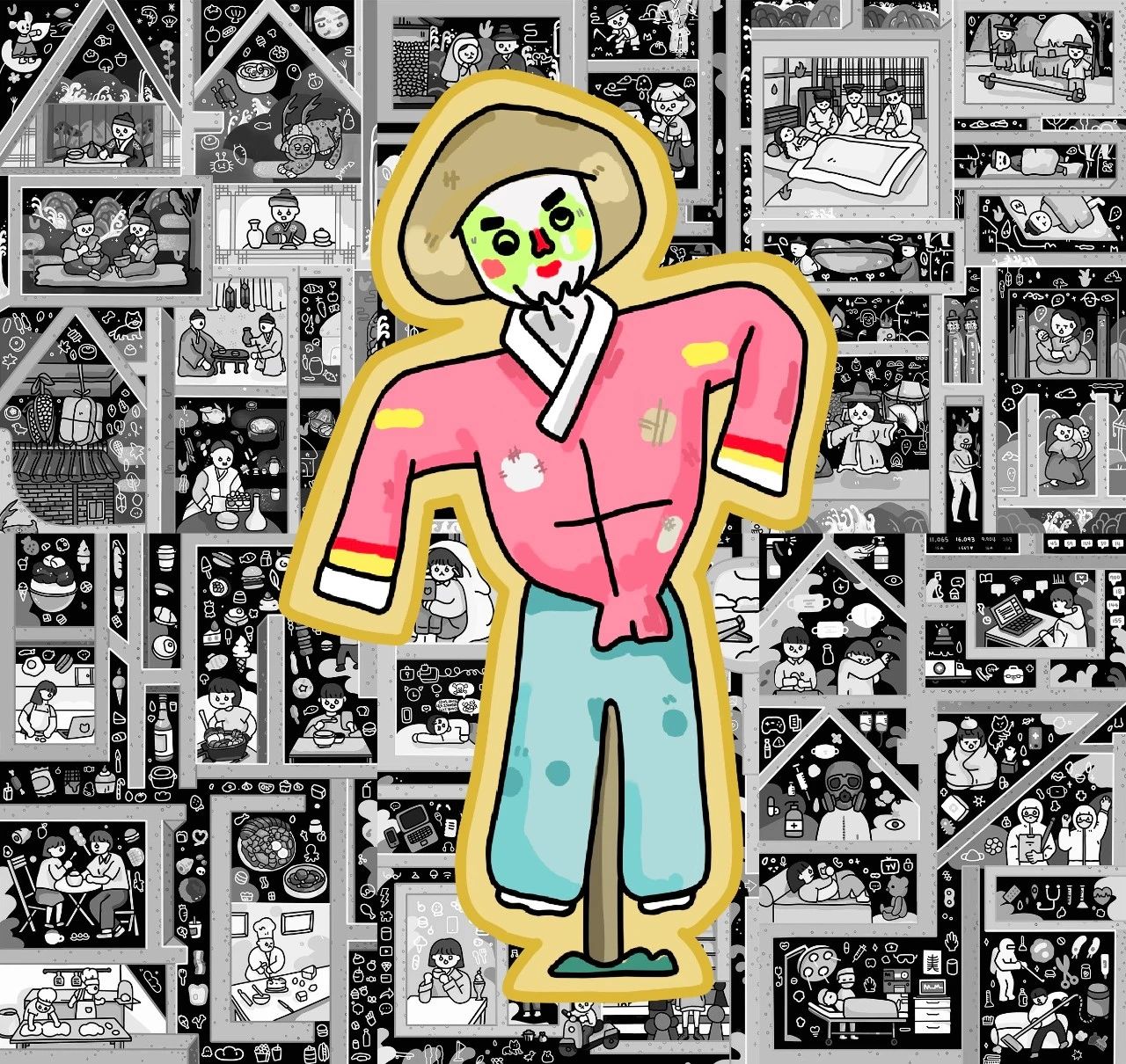

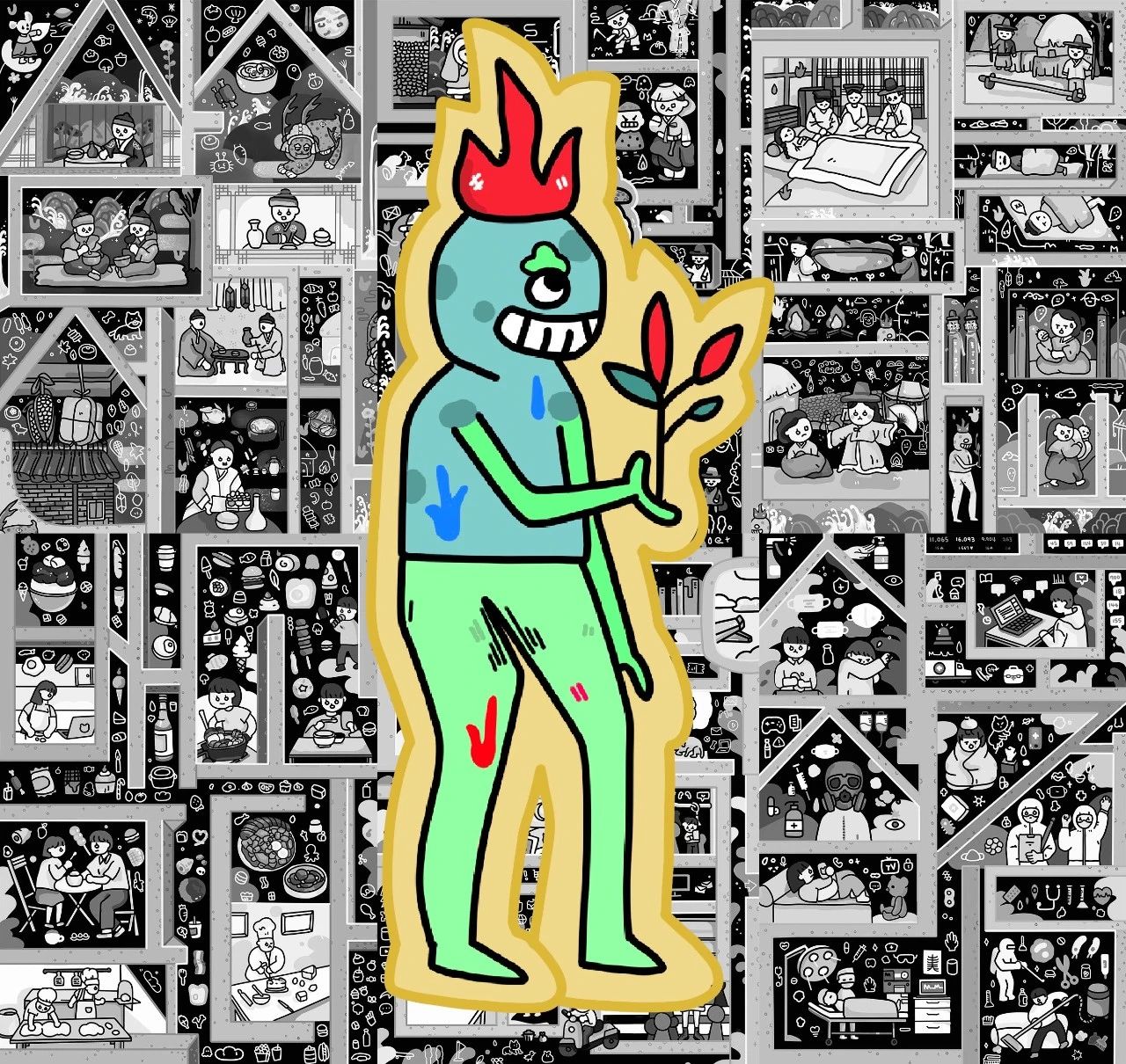

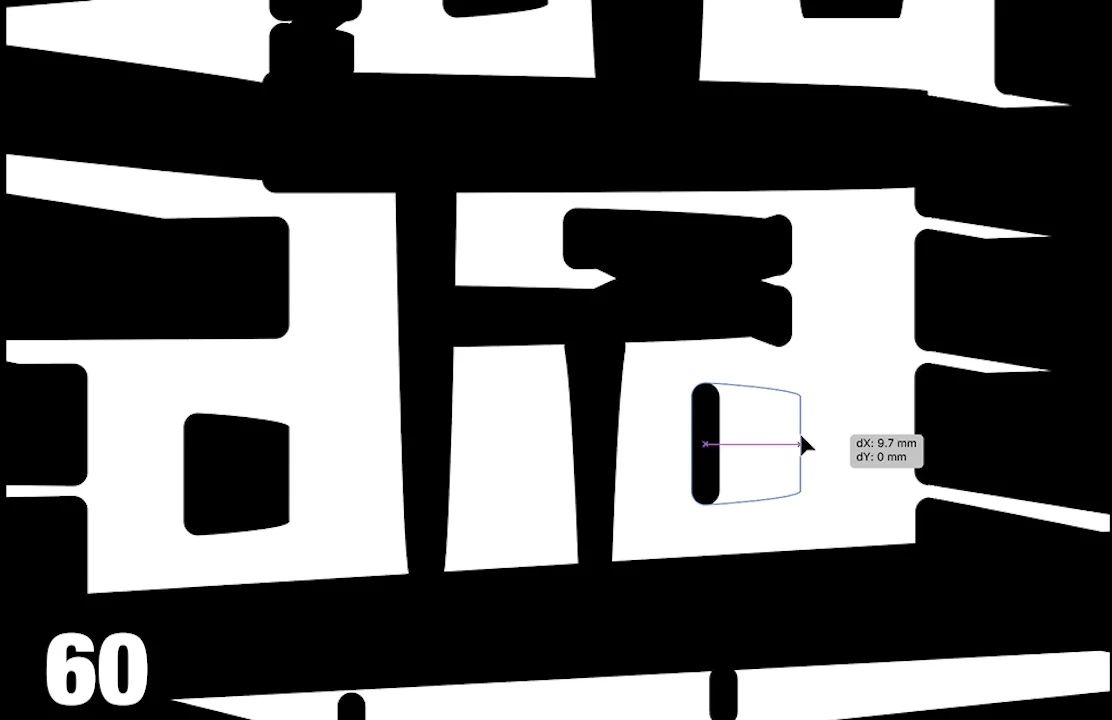

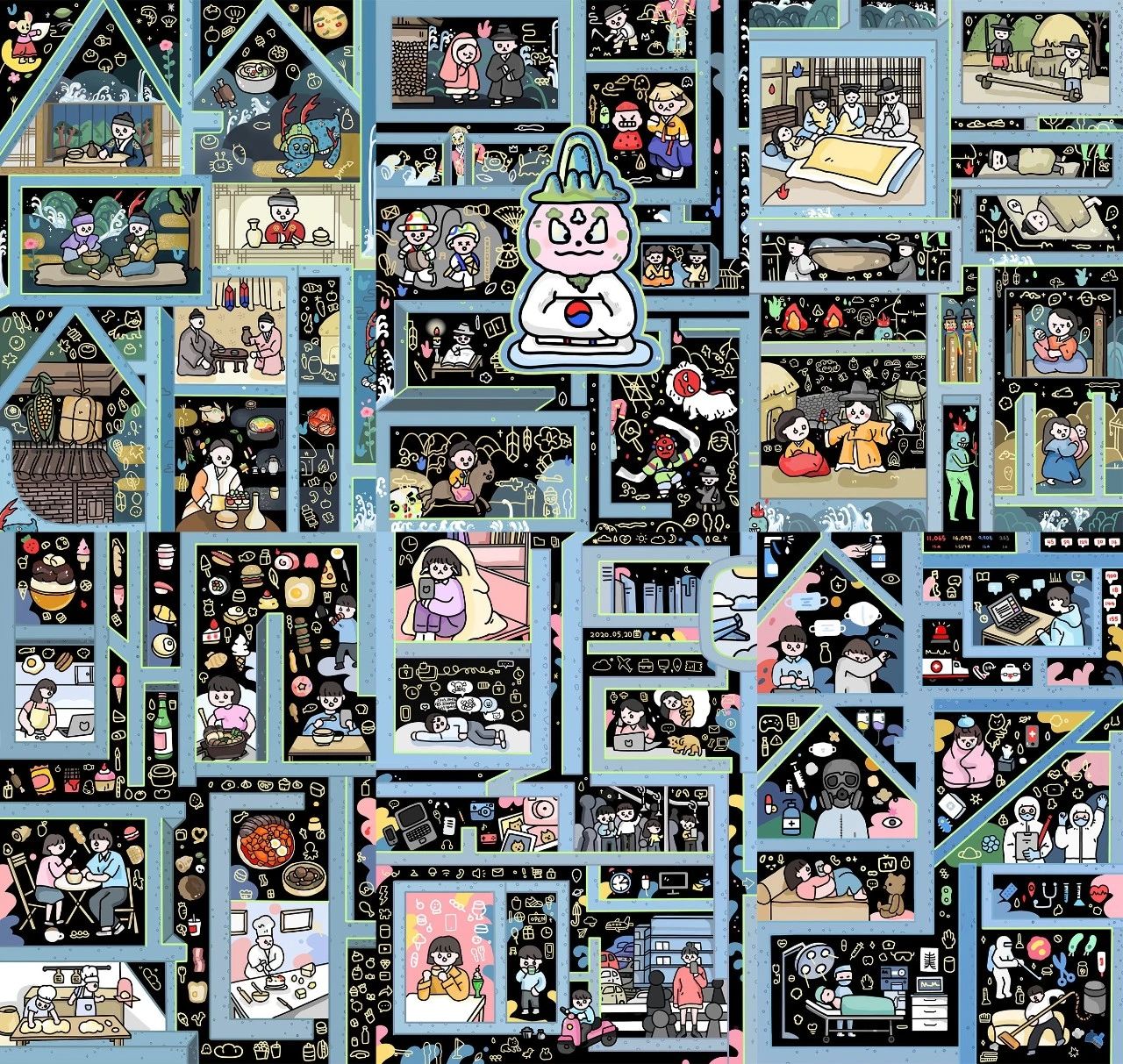

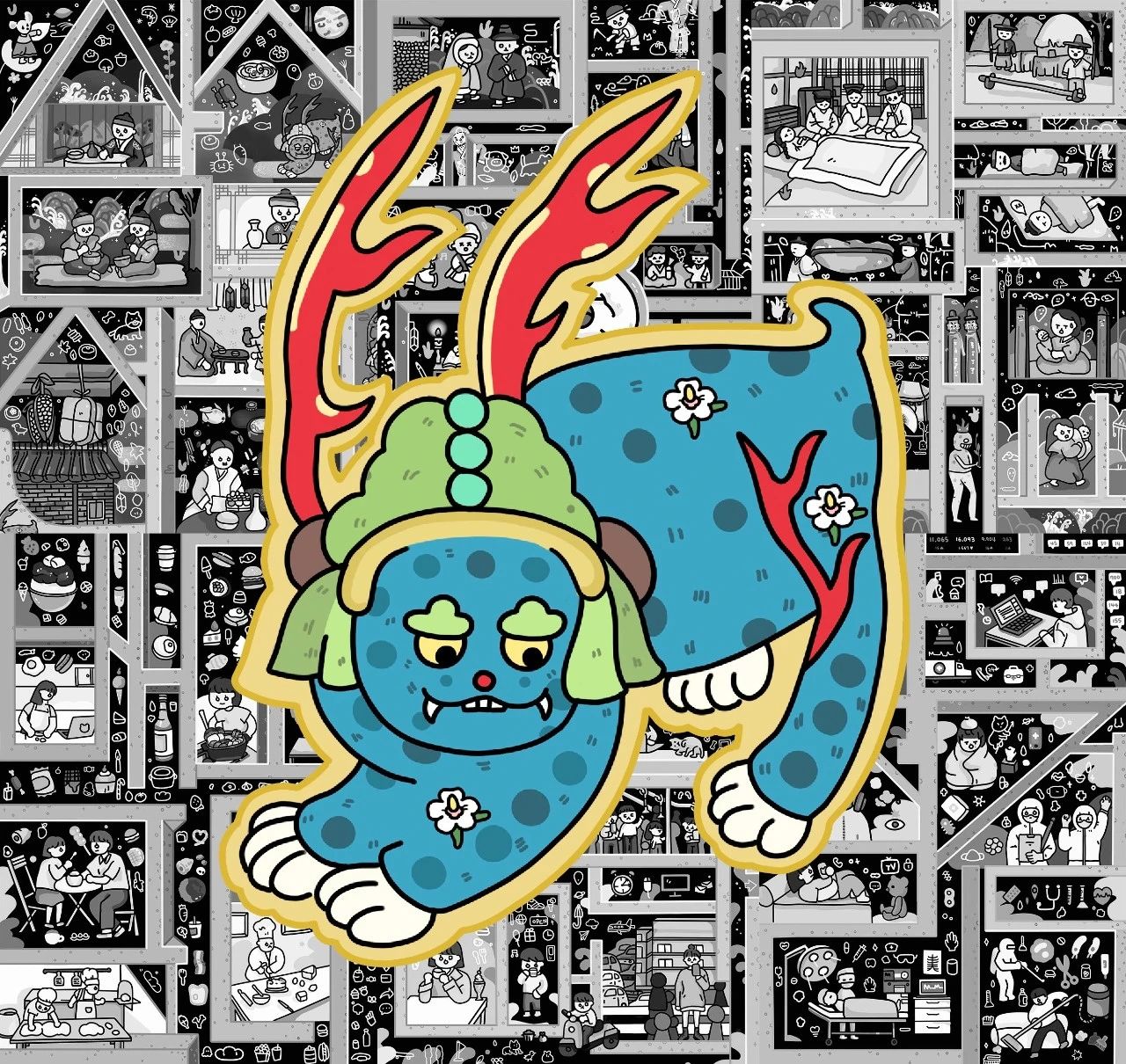

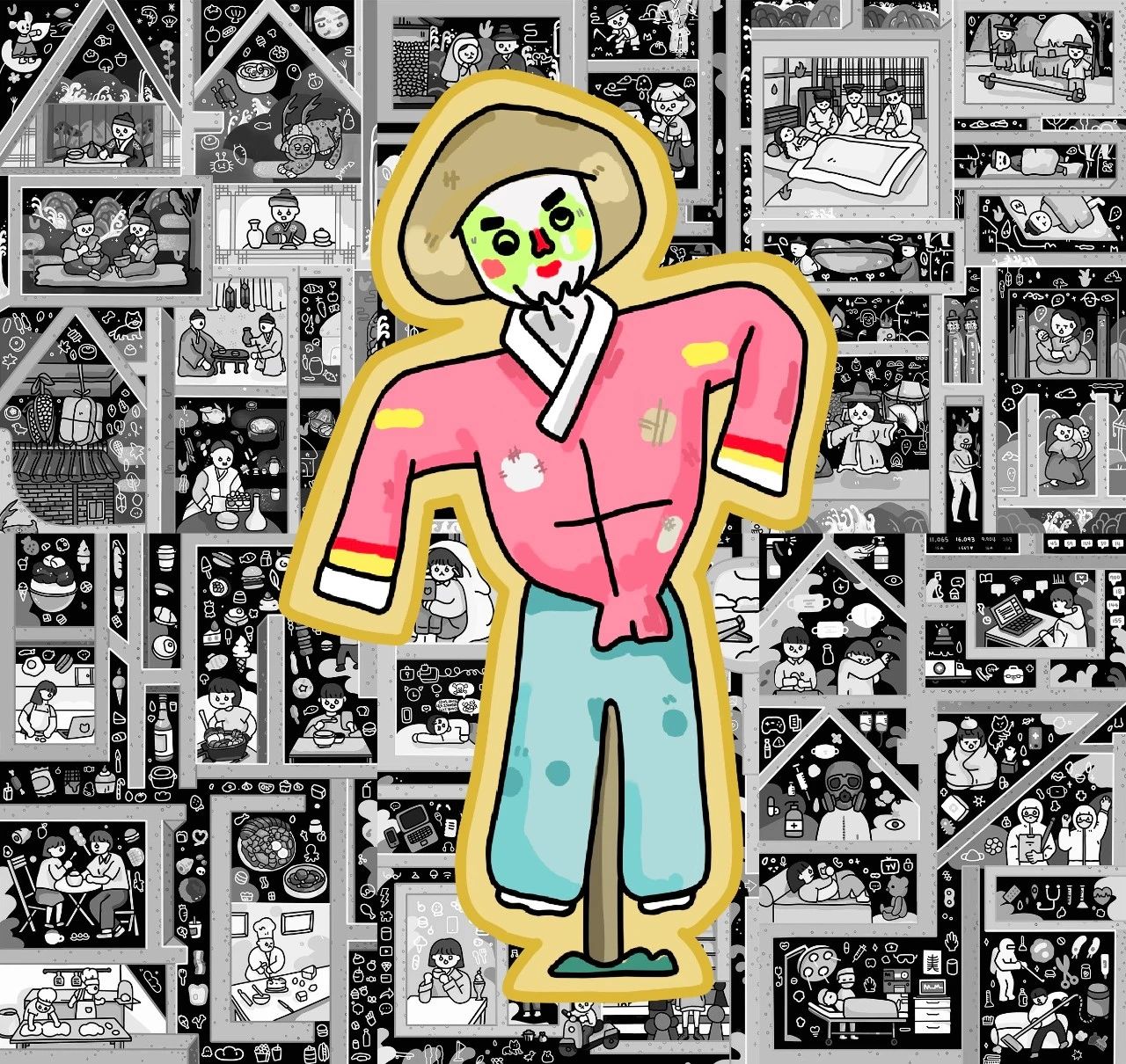

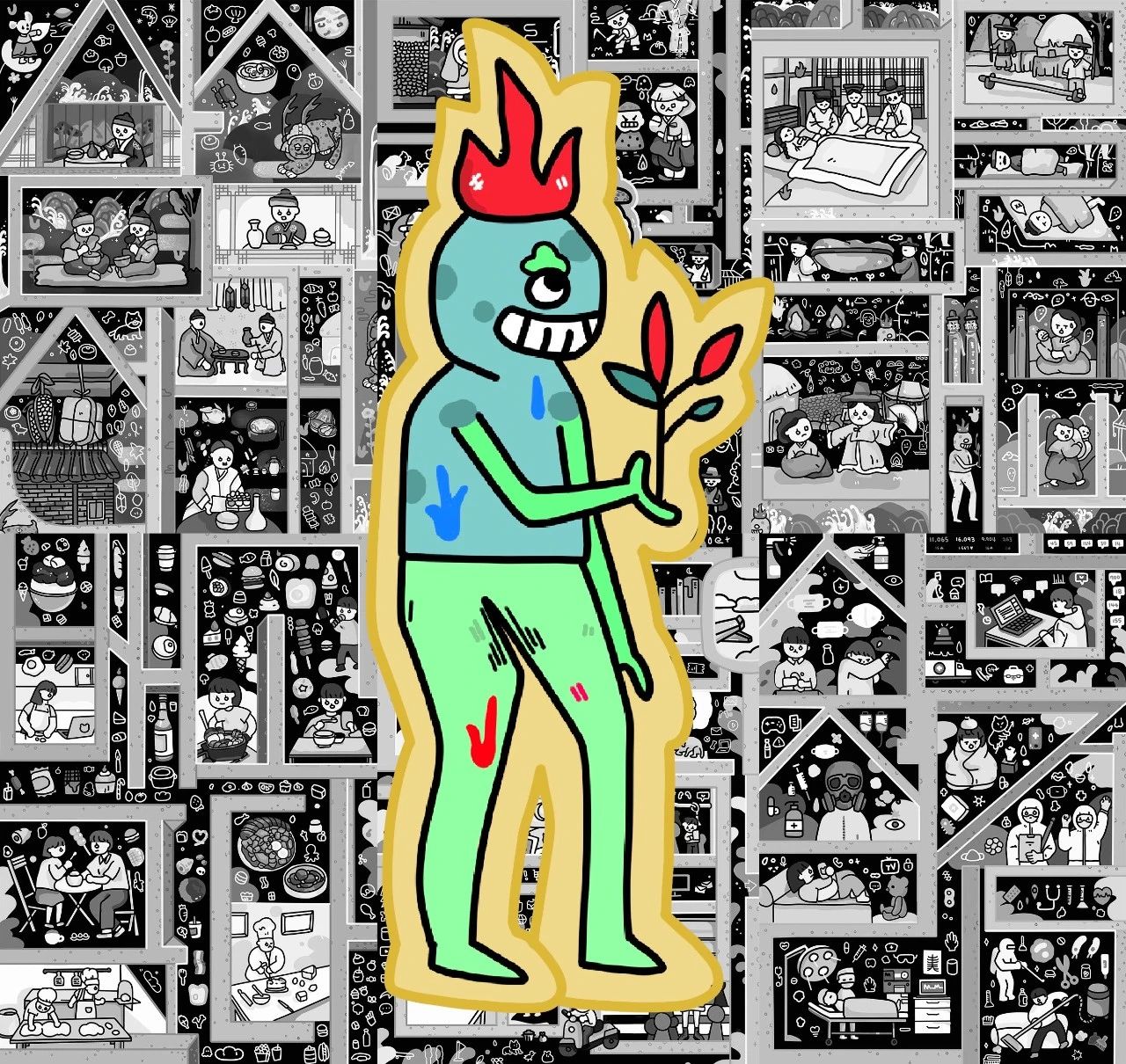

纵观历史轨迹,韩国在本民族的文化基础上,受到了很多文化思想的影响,过去和现在存在惊人的变化,整个韩国社会展现了一种文化的多样性。本作品以迷宫为主题,从衣,食,住,行等各角度展示了韩国文化的魅力,表现了过去人们在找寻自己的过程,也表现出了对现代多样性社会的自信心。最后还加入了最近疫情状态下韩国社会的变化。

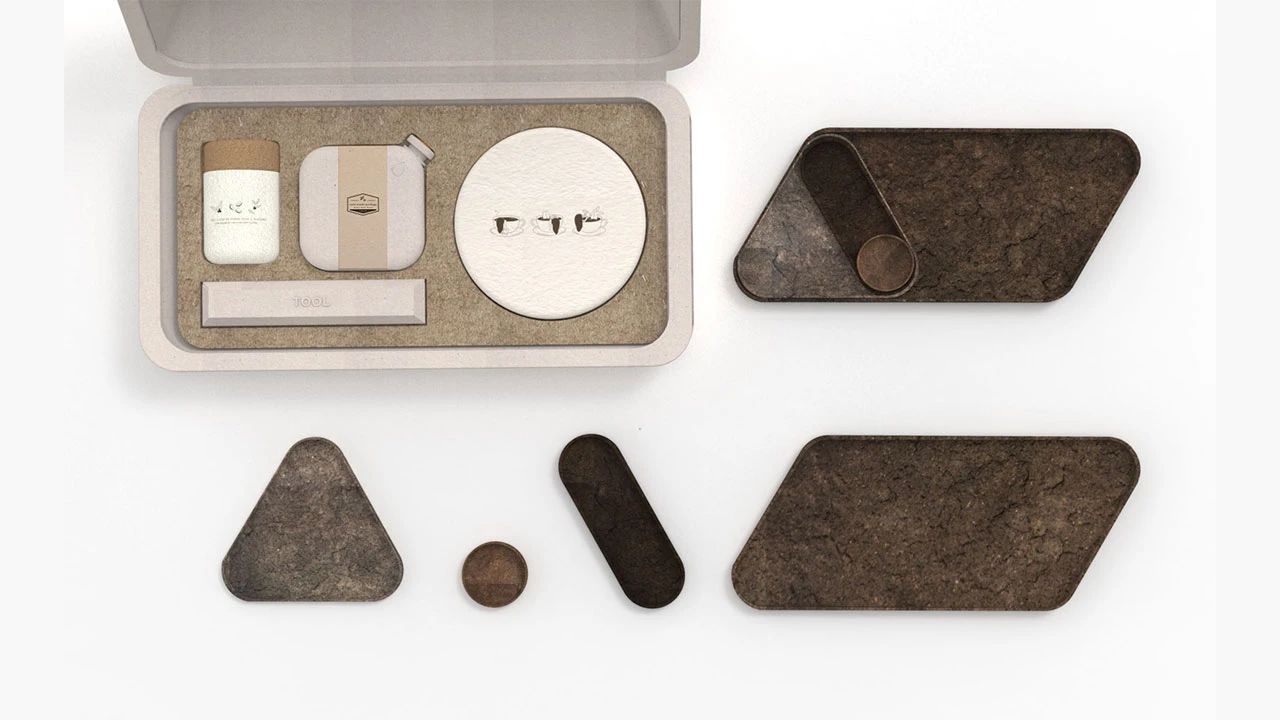

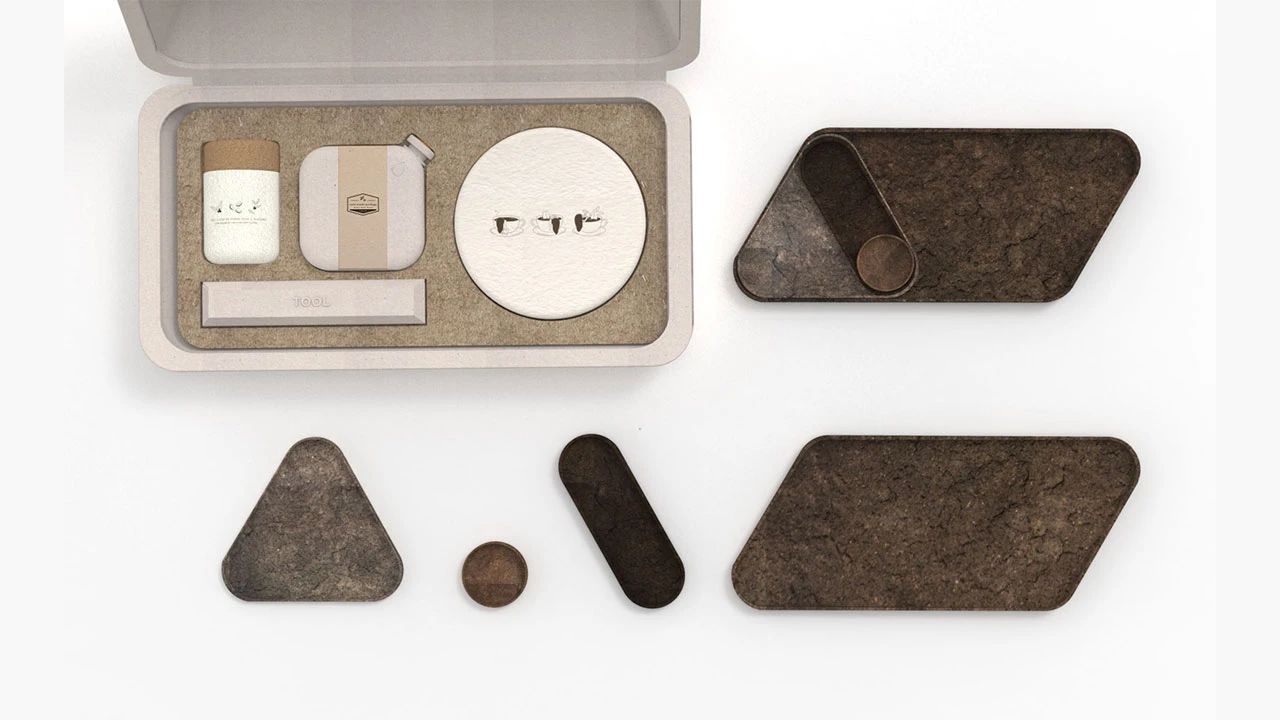

咖啡渣“自己动手做”以可持续环境包装为主题设计,并制定了咖啡渣再利用方案。

这个套装可以再用咖啡渣,在家亲手做为单人家具的餐具。

“自己动手做”的包装方法也使用了环保和可持续的材料,并且排放了最低限度的垃圾。

目前,在利用产生大量废弃物的咖啡渣的同时,还含有对环境保护的信息。

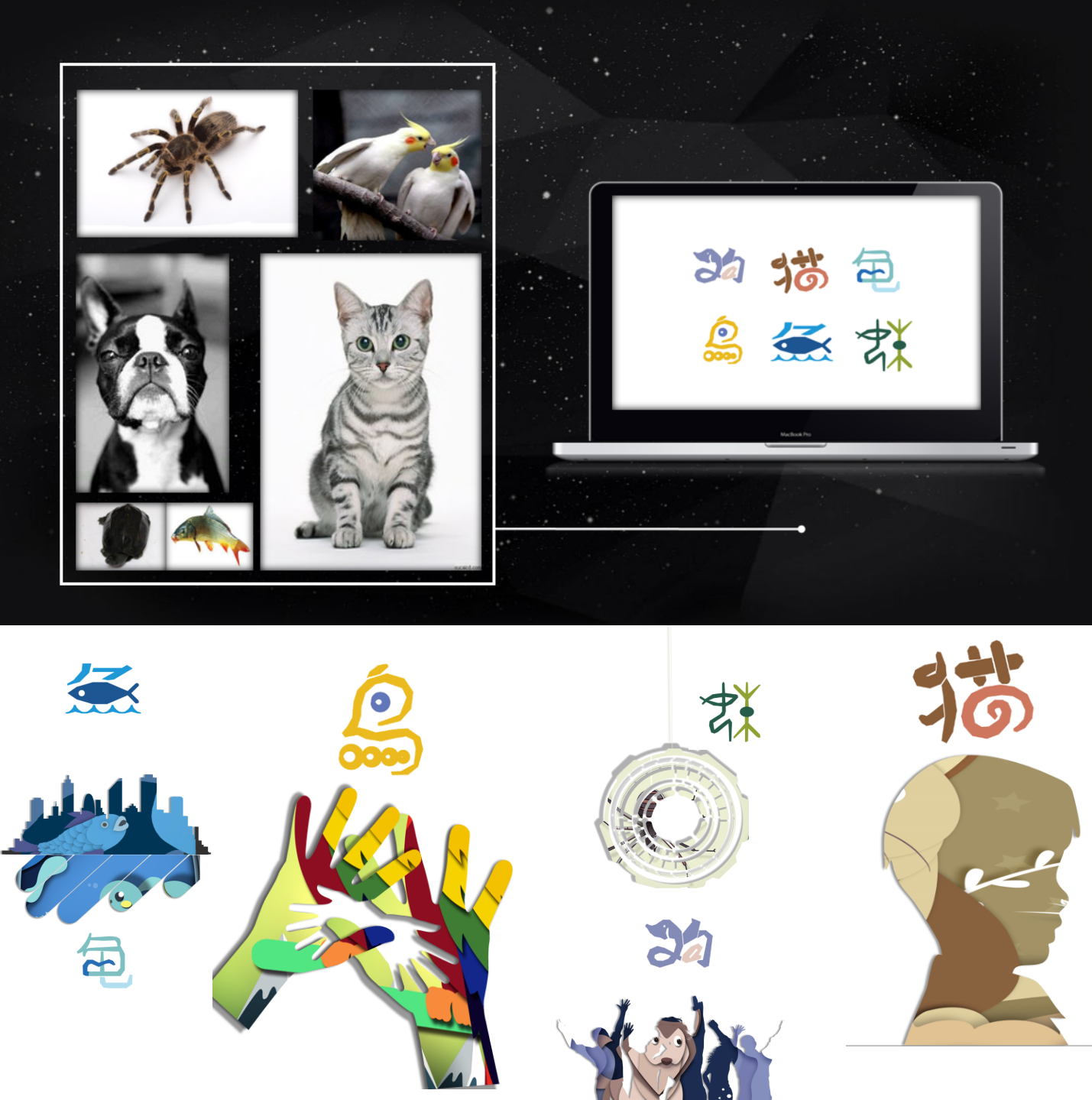

疫情在家期间,一人一猫共处一室的经历让我萌生了探索当前情景中“人一猫”关系的想法。以两性关系为研究背景,通过在疫情期间与猫的相处,探寻人与猫的新型关系。

作品从猫的本身,猫与外界事物的关系与猫和人的微妙关系等方面进行一系列的联想,形成了这一组插画,我也在此过程中探索与宠物之间更佳的相处方式。

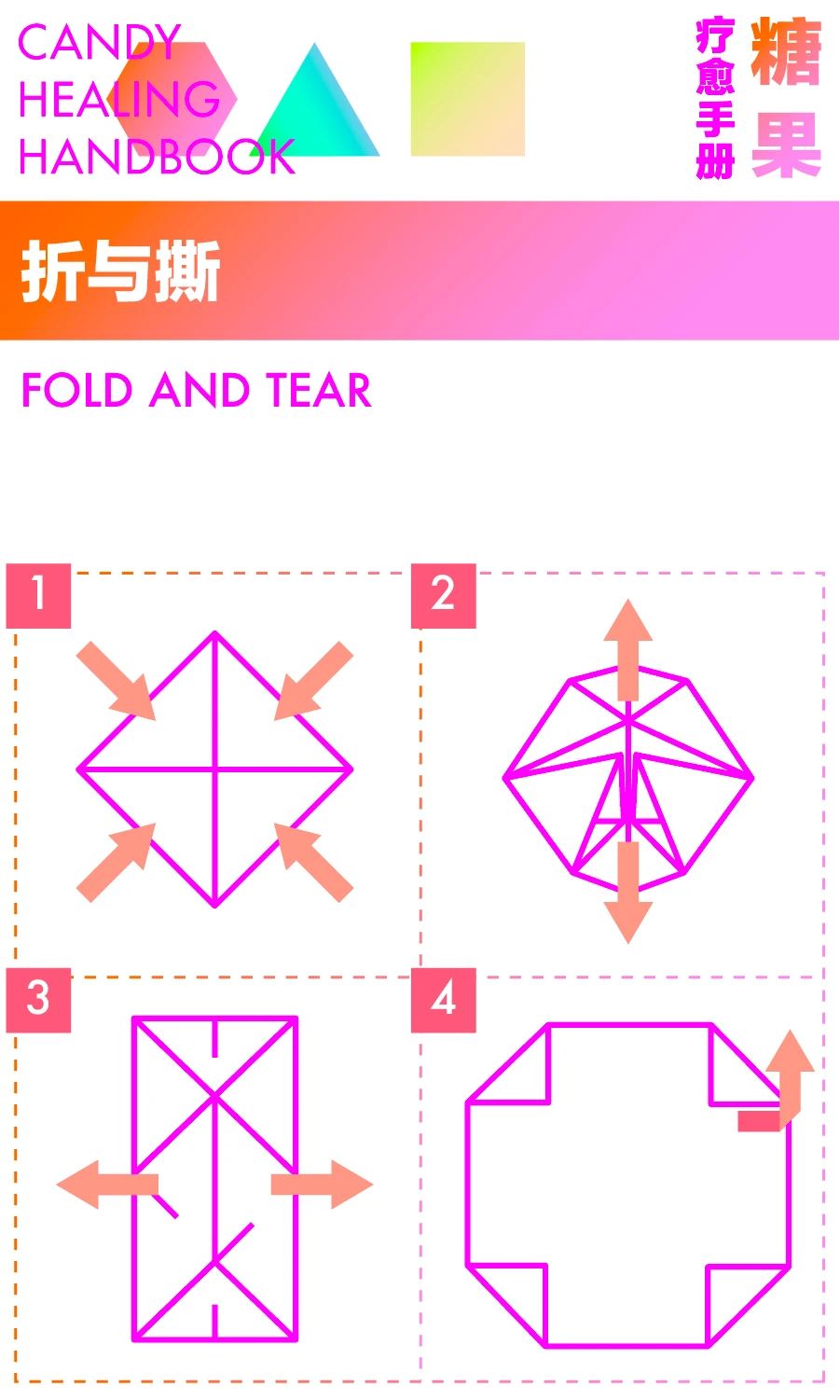

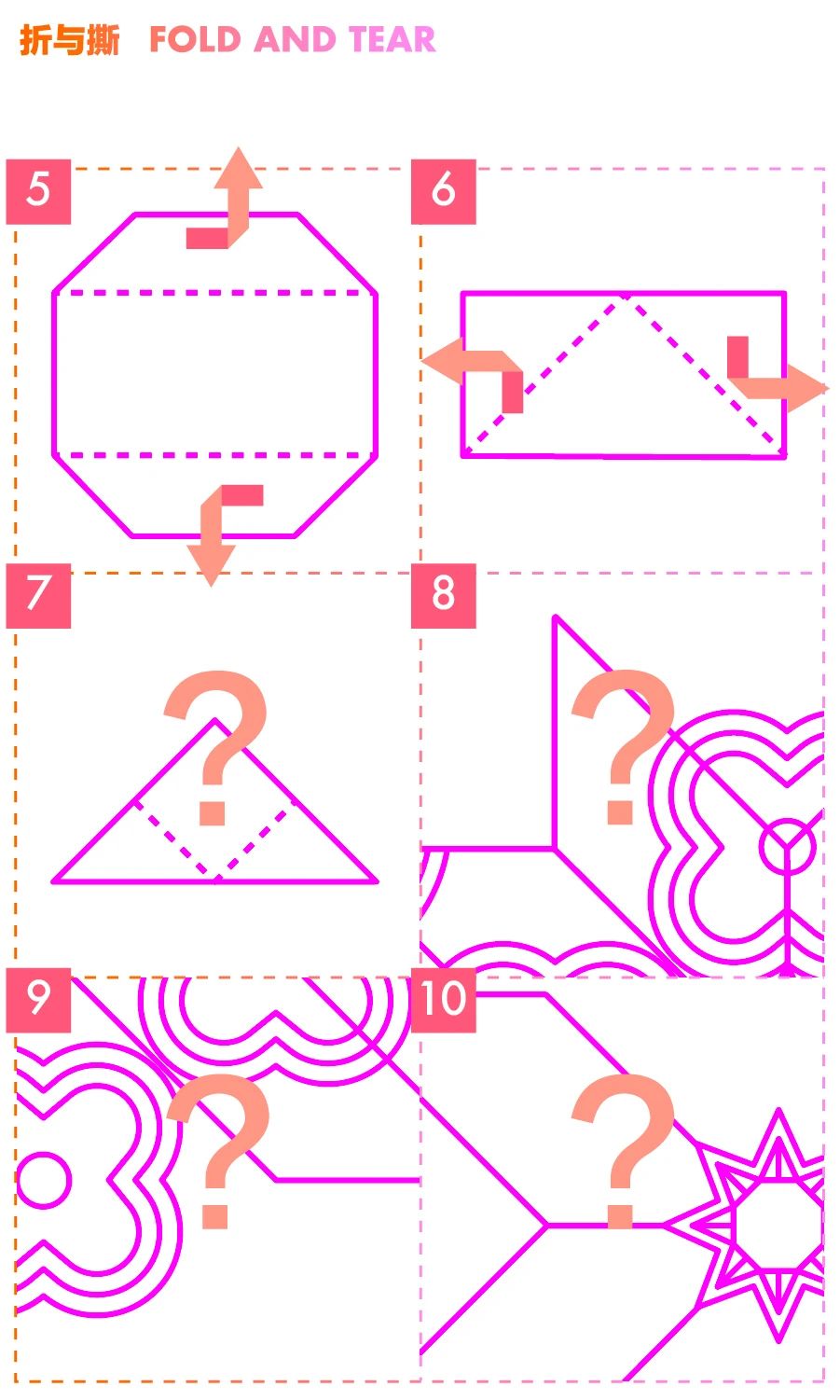

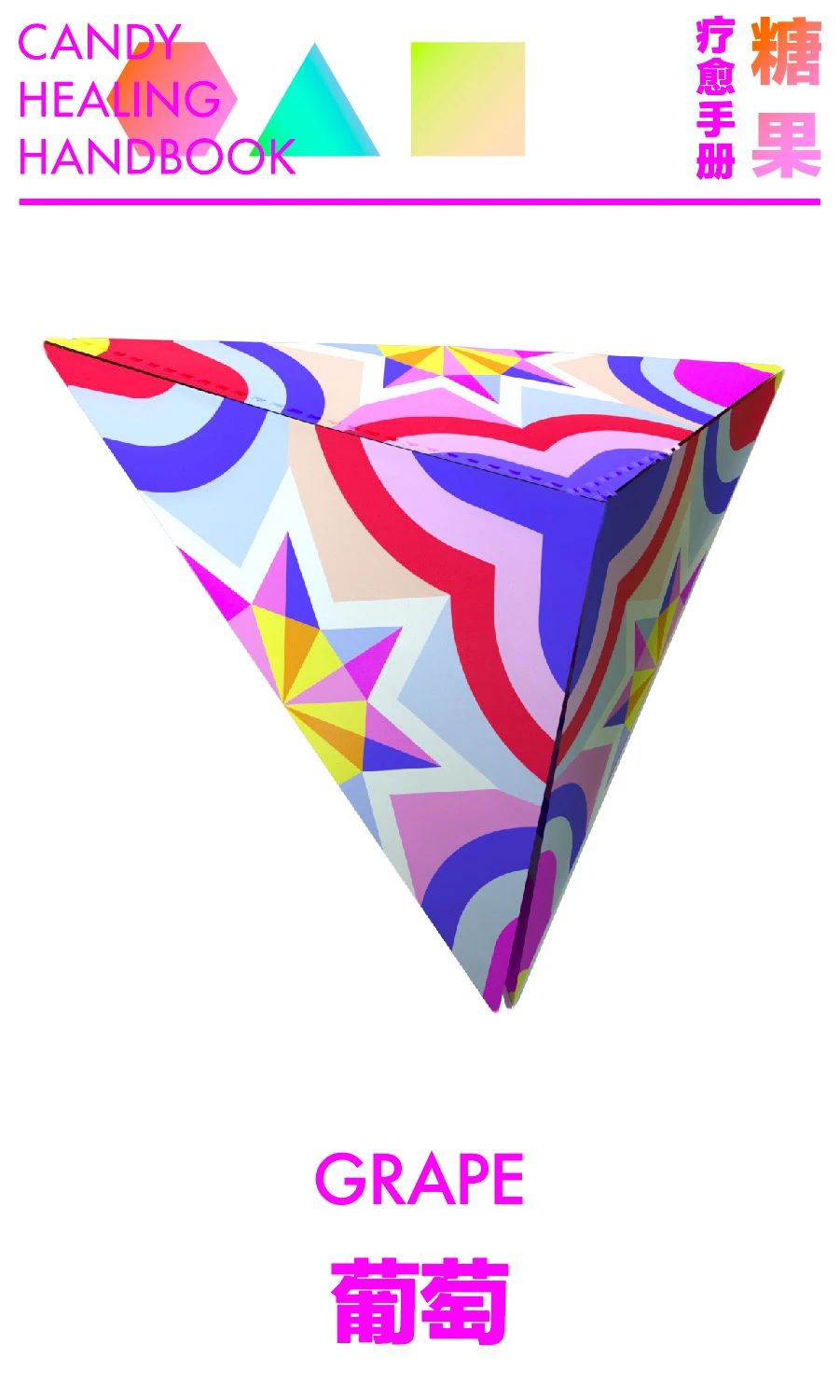

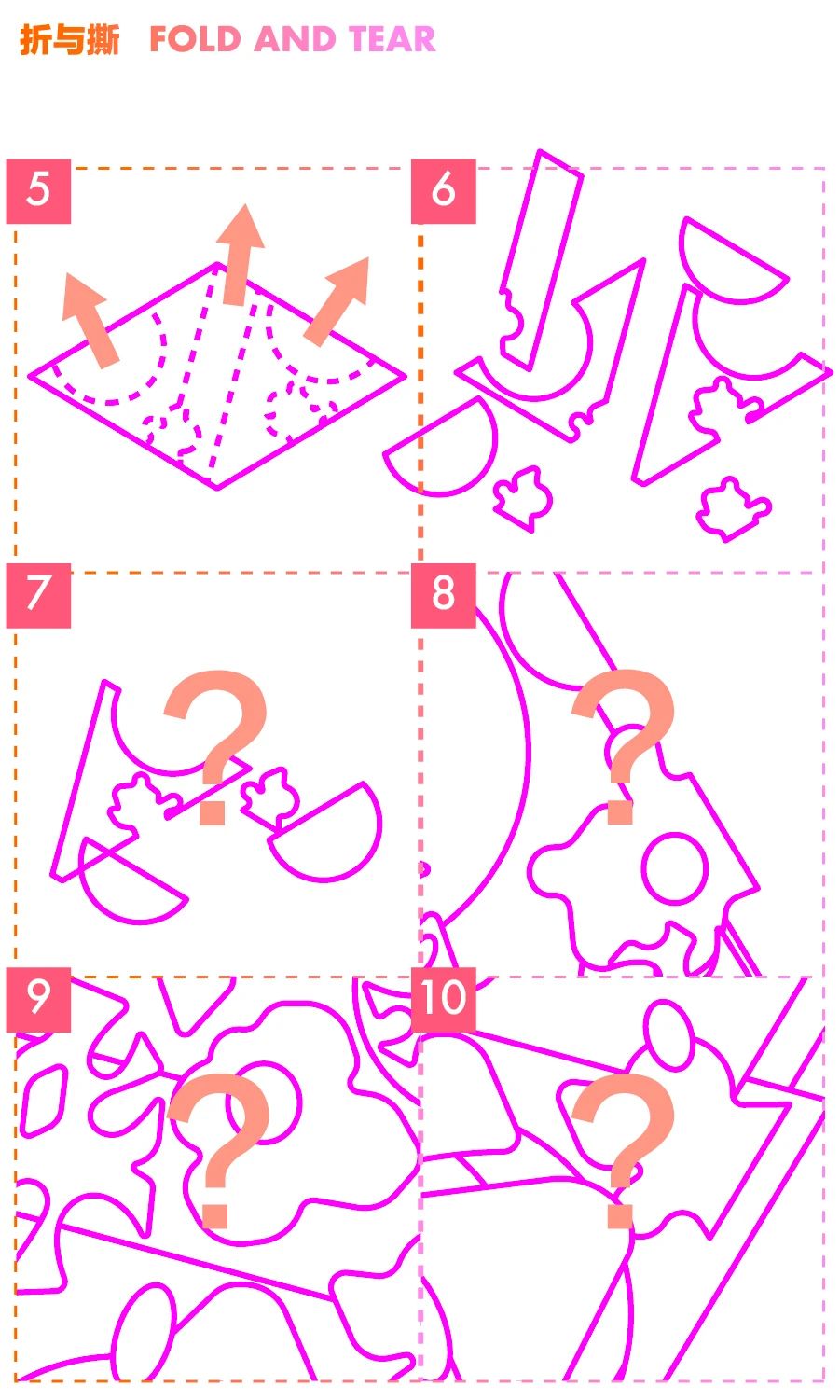

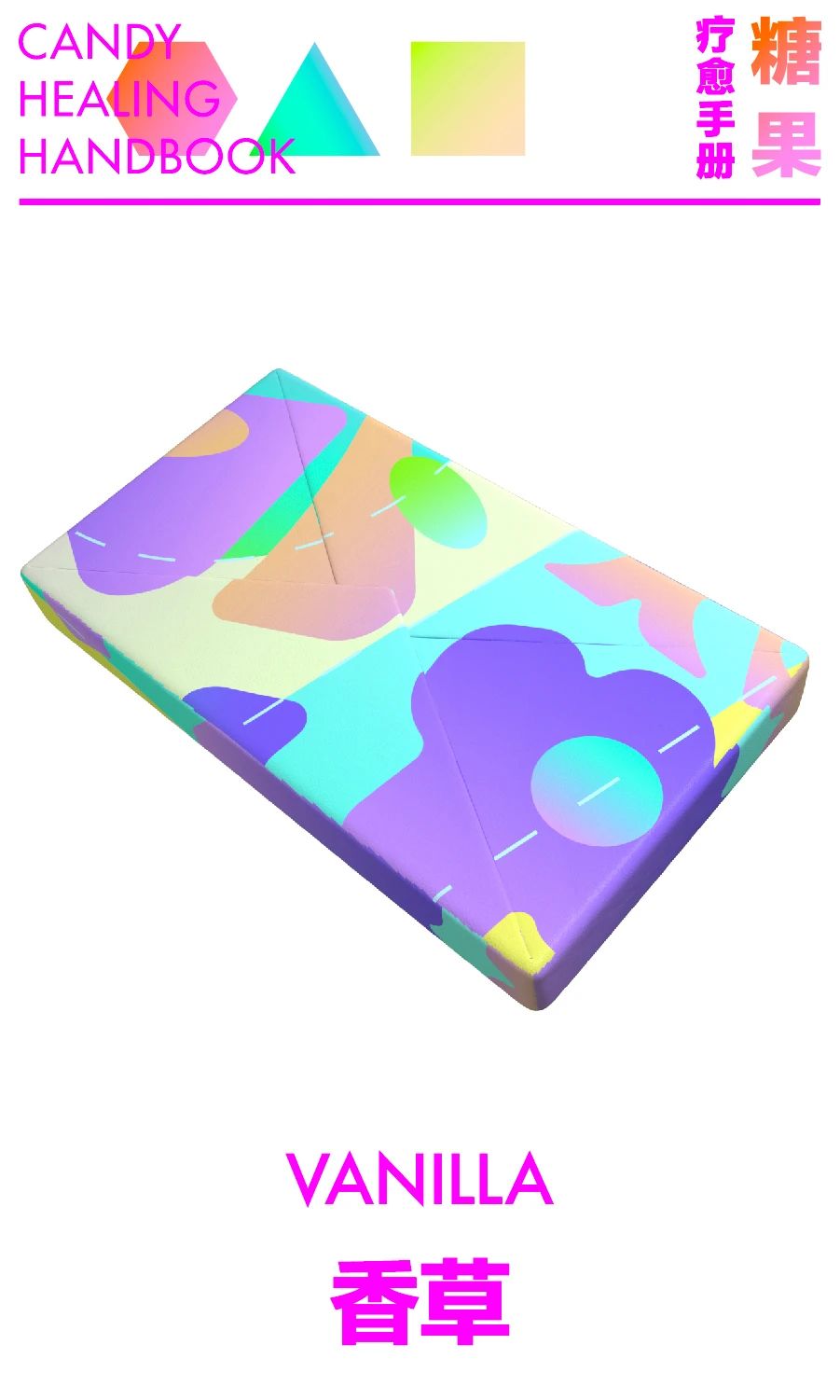

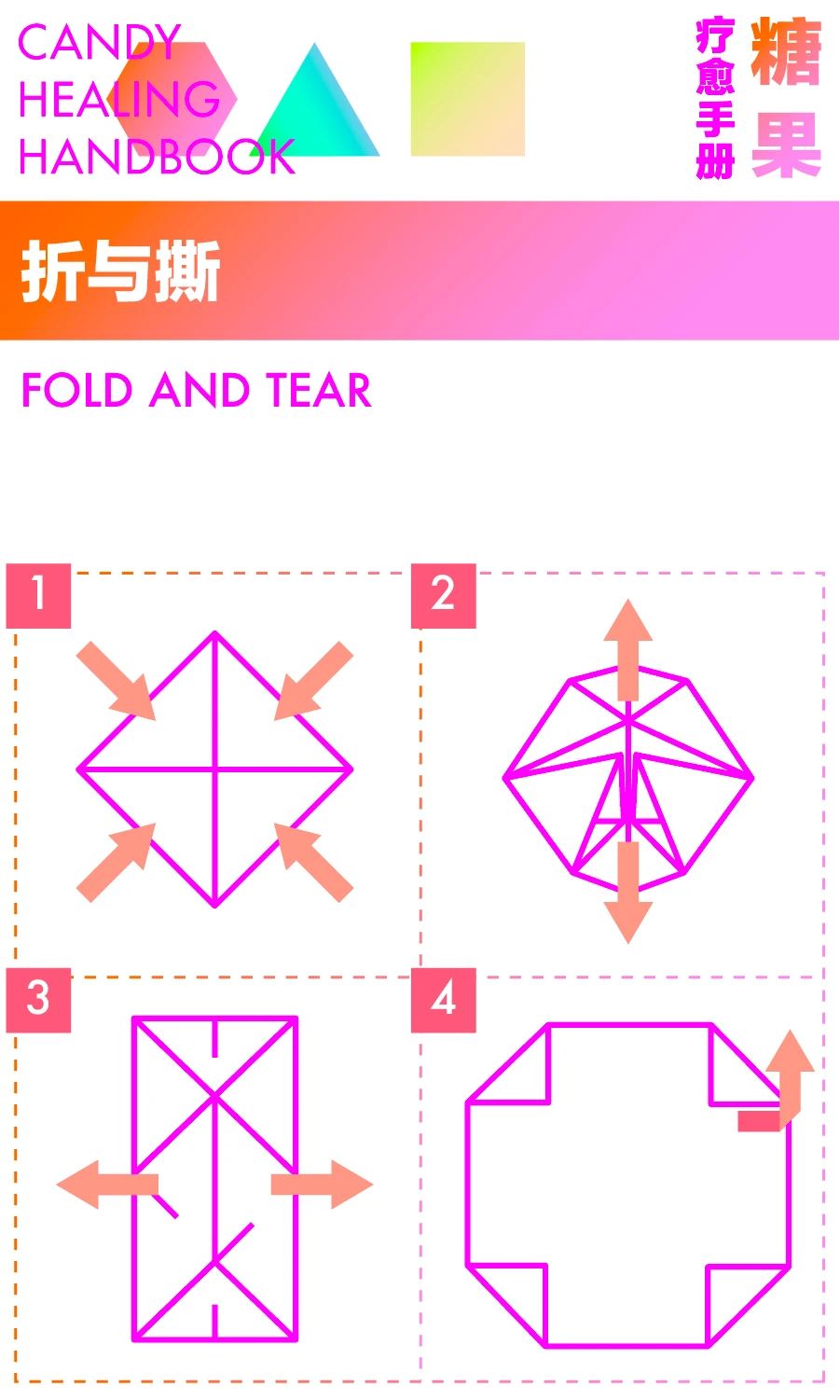

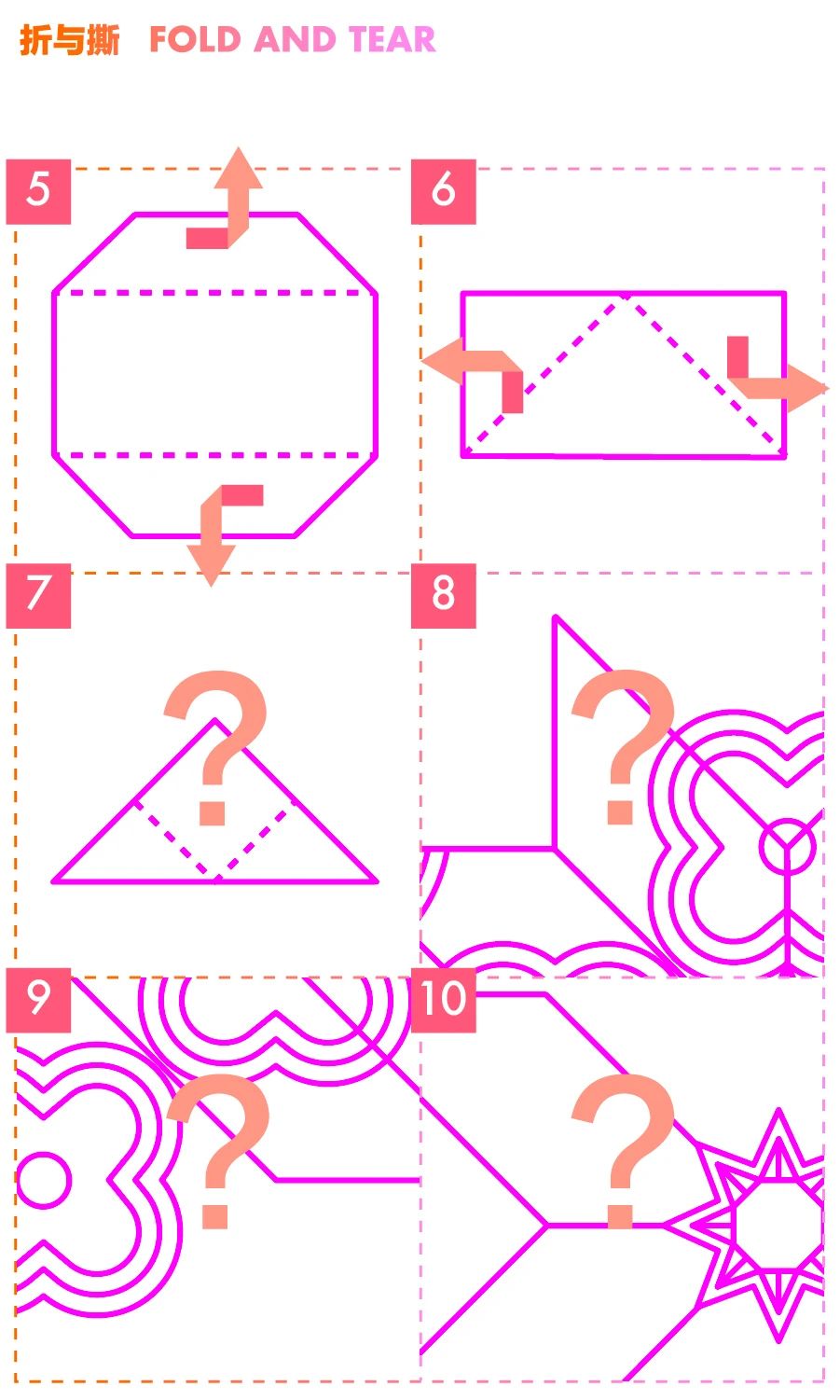

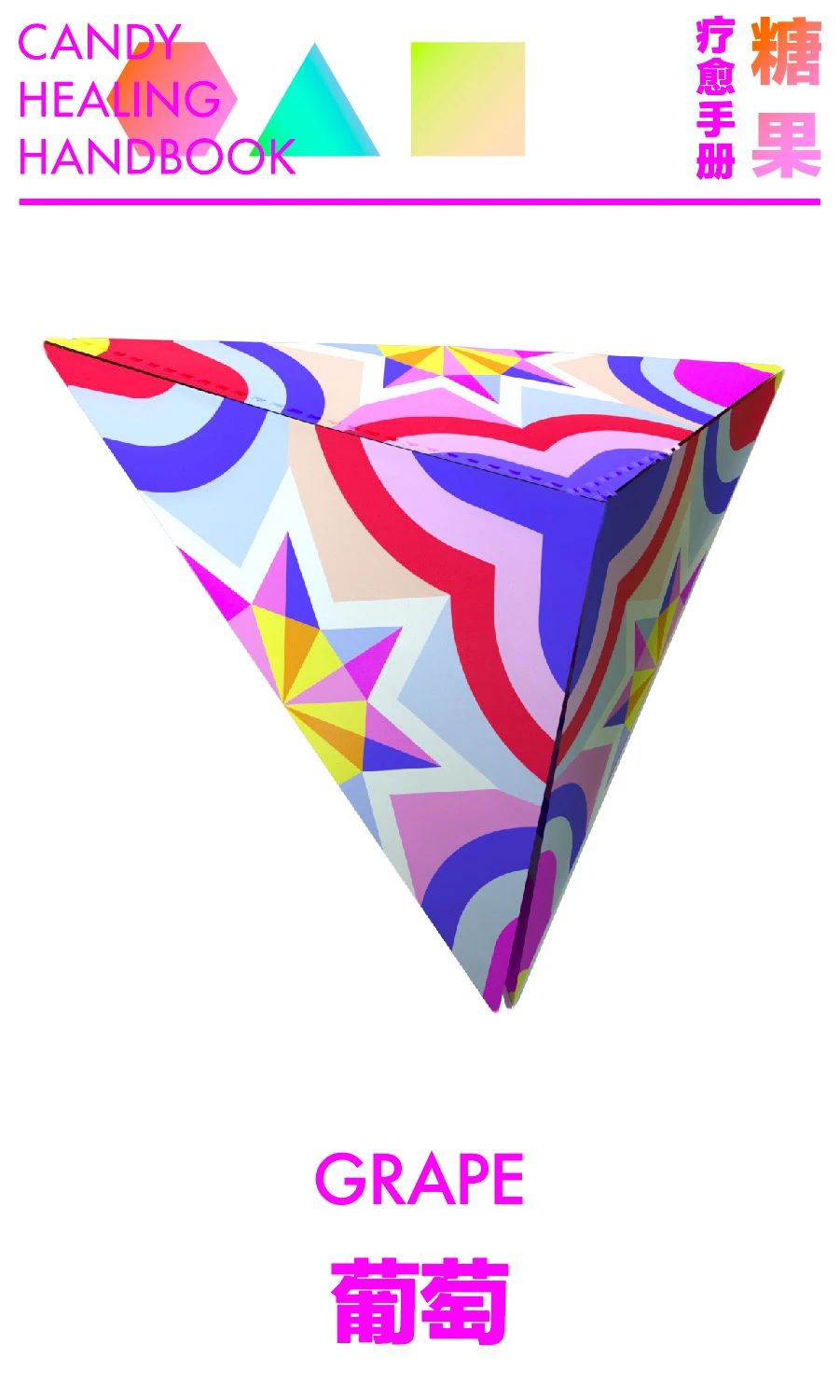

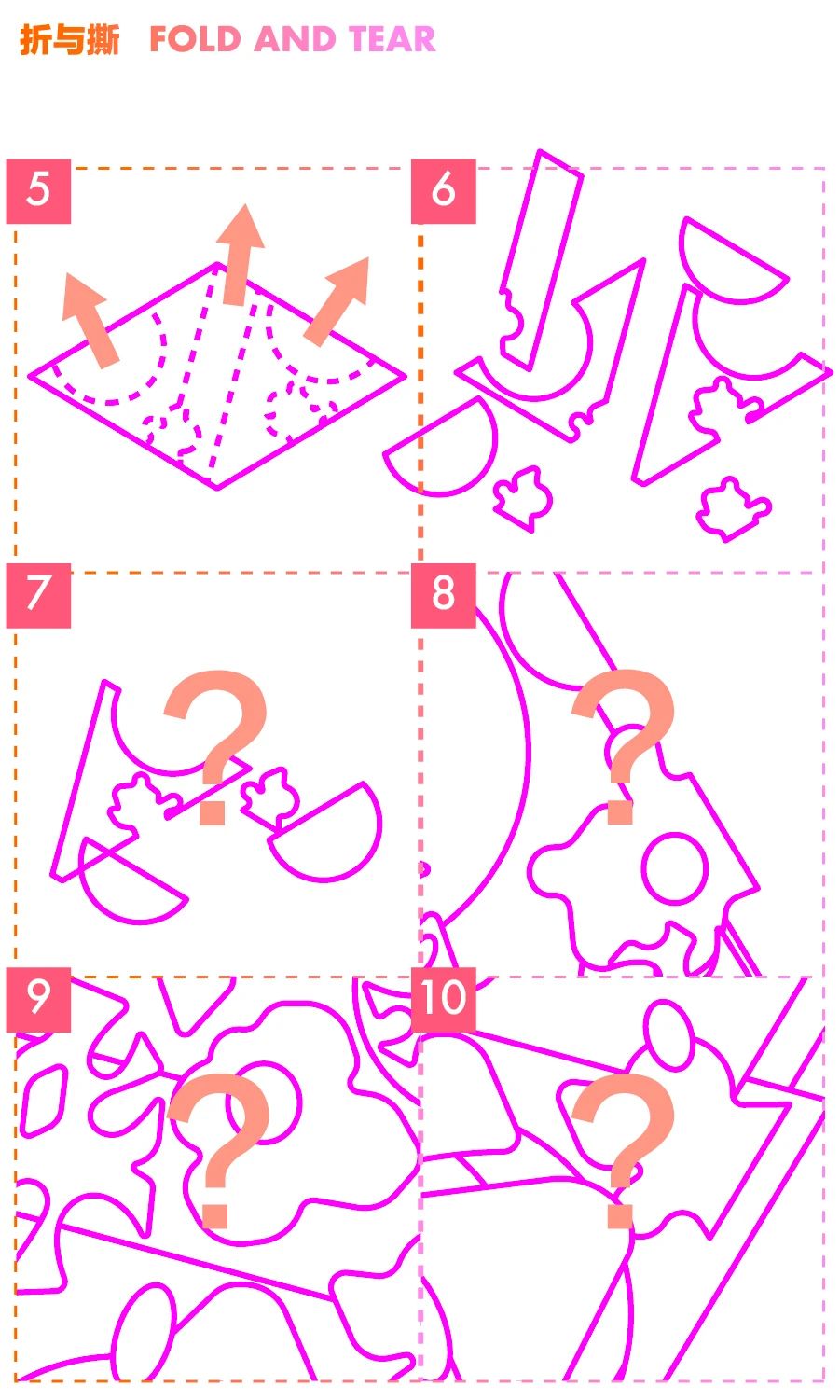

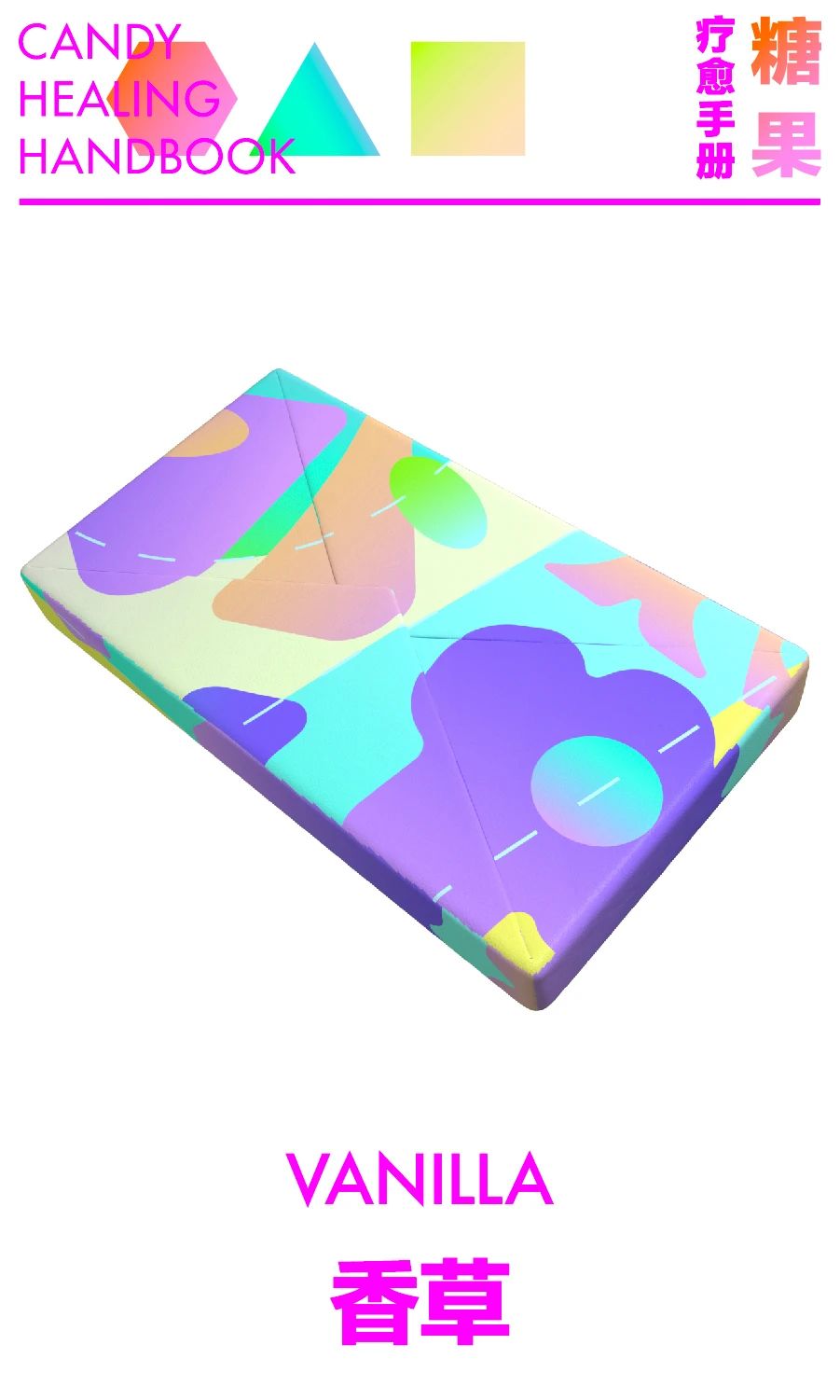

糖果疗愈——“情绪”糖果以情绪为线索,注重创作过程。针对的人群是一些有情绪障碍的儿童,

在创作过程中,以我设计的糖纸为媒介,分为折纸疗愈和撕纸疗愈两个部分。这两种疗愈方式注重于从视觉、触觉、肢体运动等形式来让参与者在创作过程中被疗愈。糖果疗愈的特点在于,有了味觉刺激的加入,能够让孩子更充分的在创作过程中进行情绪转换。

疫情期间,居家静思。感觉时间似乎静止了,仔细寻找的话,它和从前一样,一直在流动,只是心境不同了,这种心境的感受与客观时间形成的差别,如同幻境一般。我卸下身心忙碌的状态,沉静下来,去阅读周围的事物,在家中寻找收集素材,最终汇聚为一部现实与幻境的时间之旅。

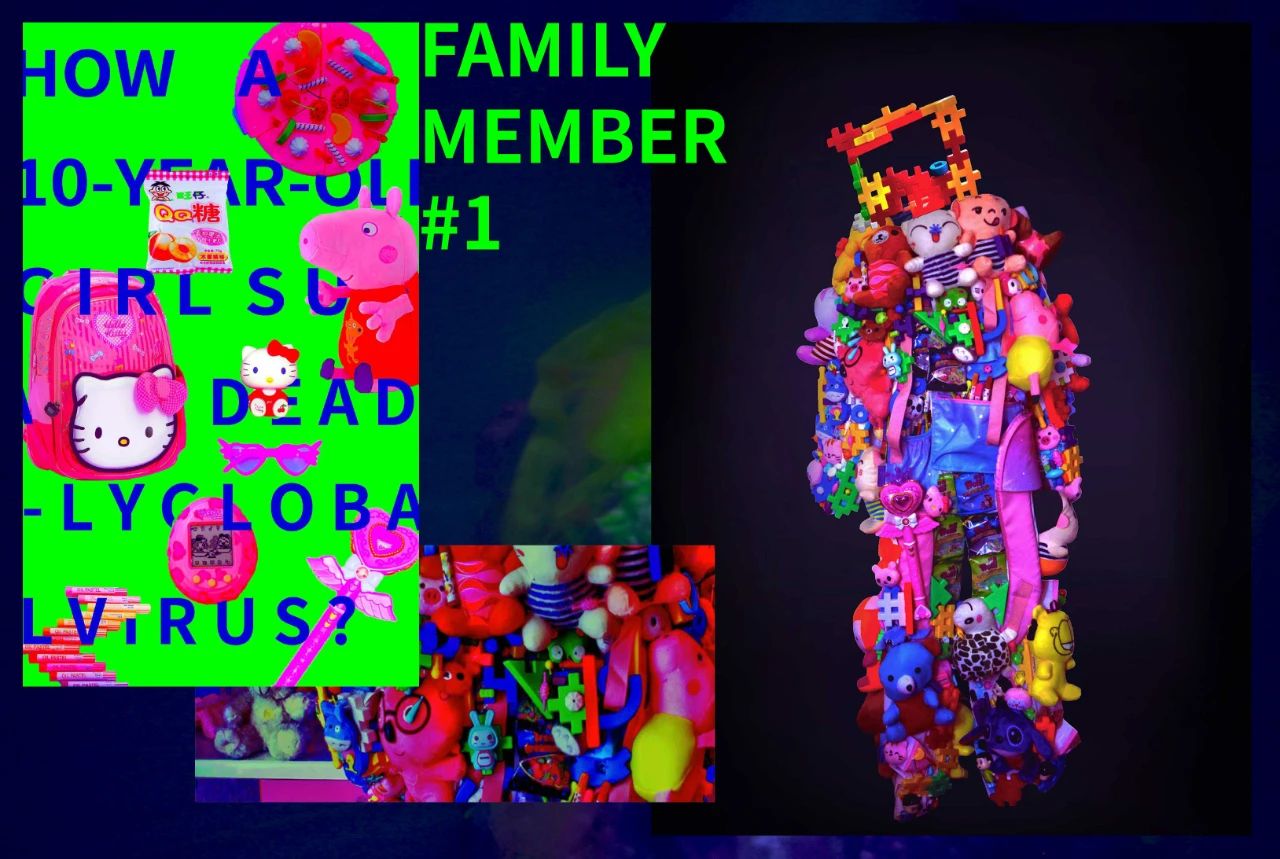

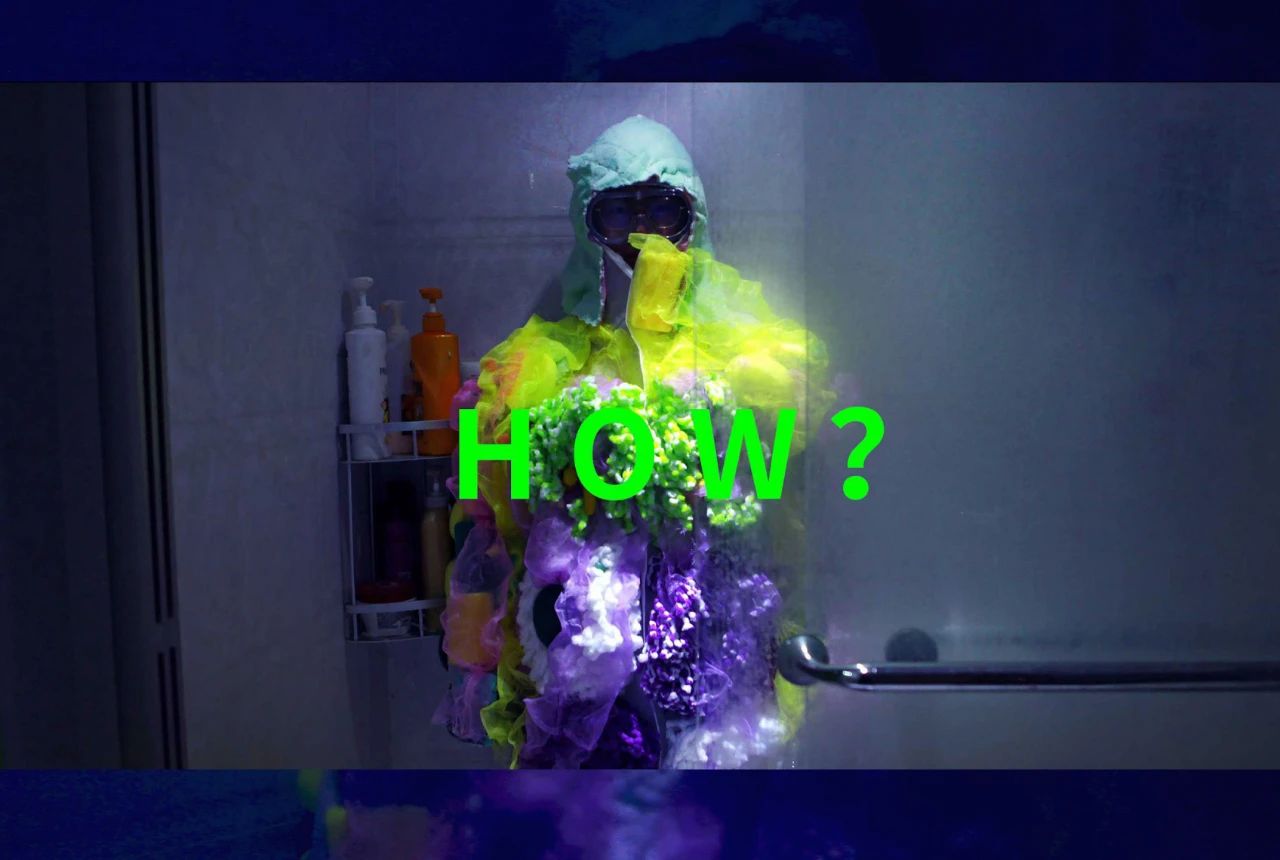

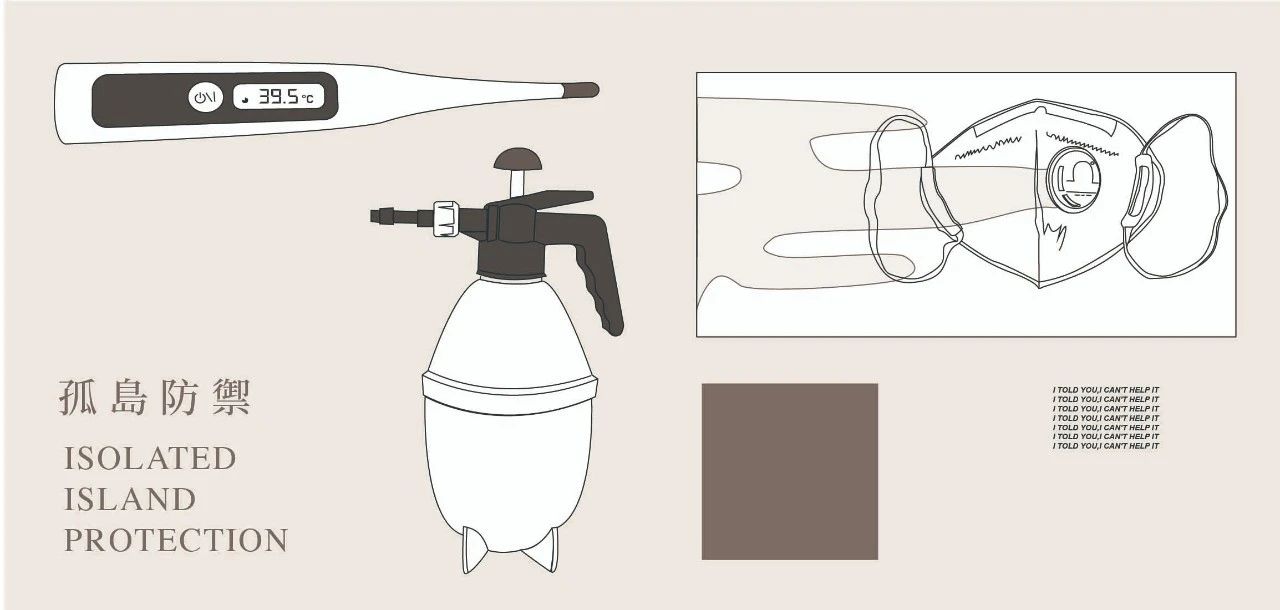

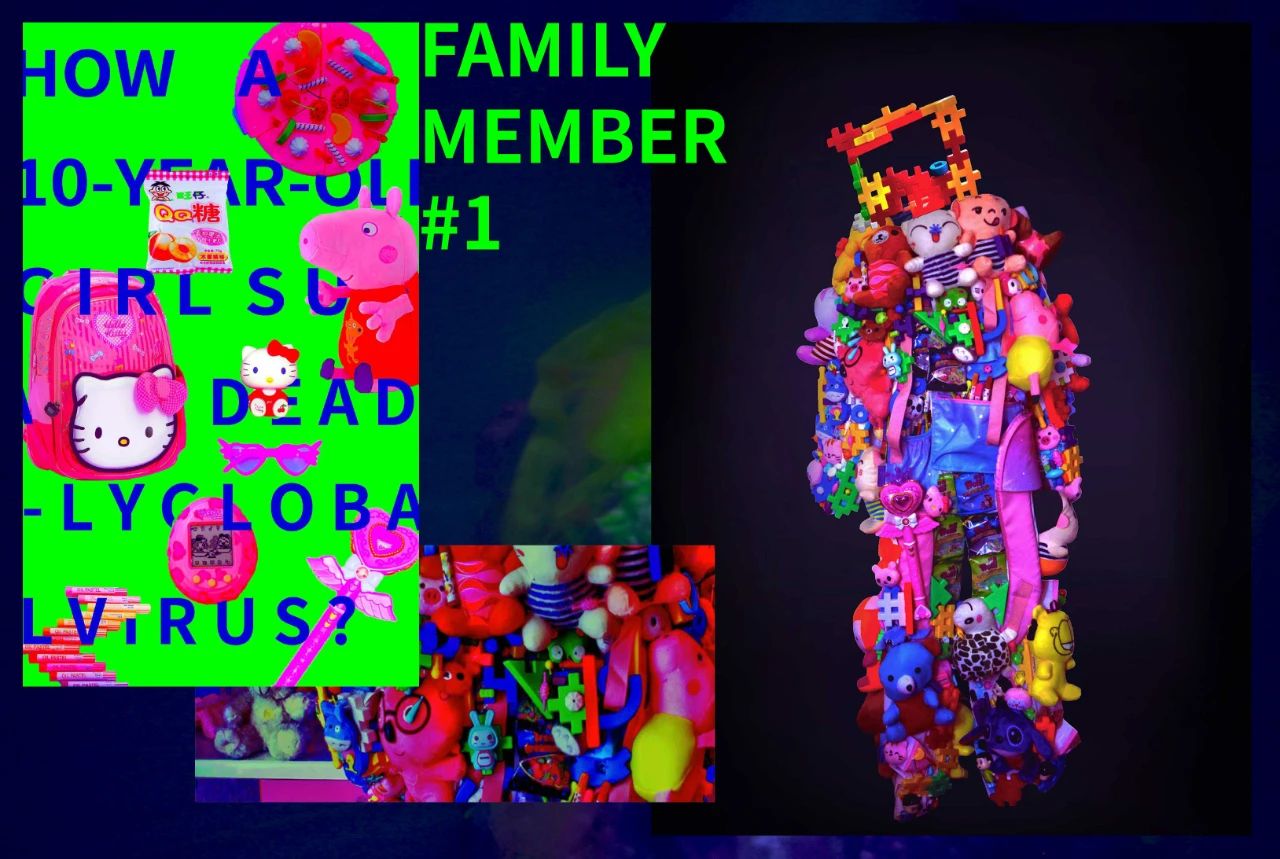

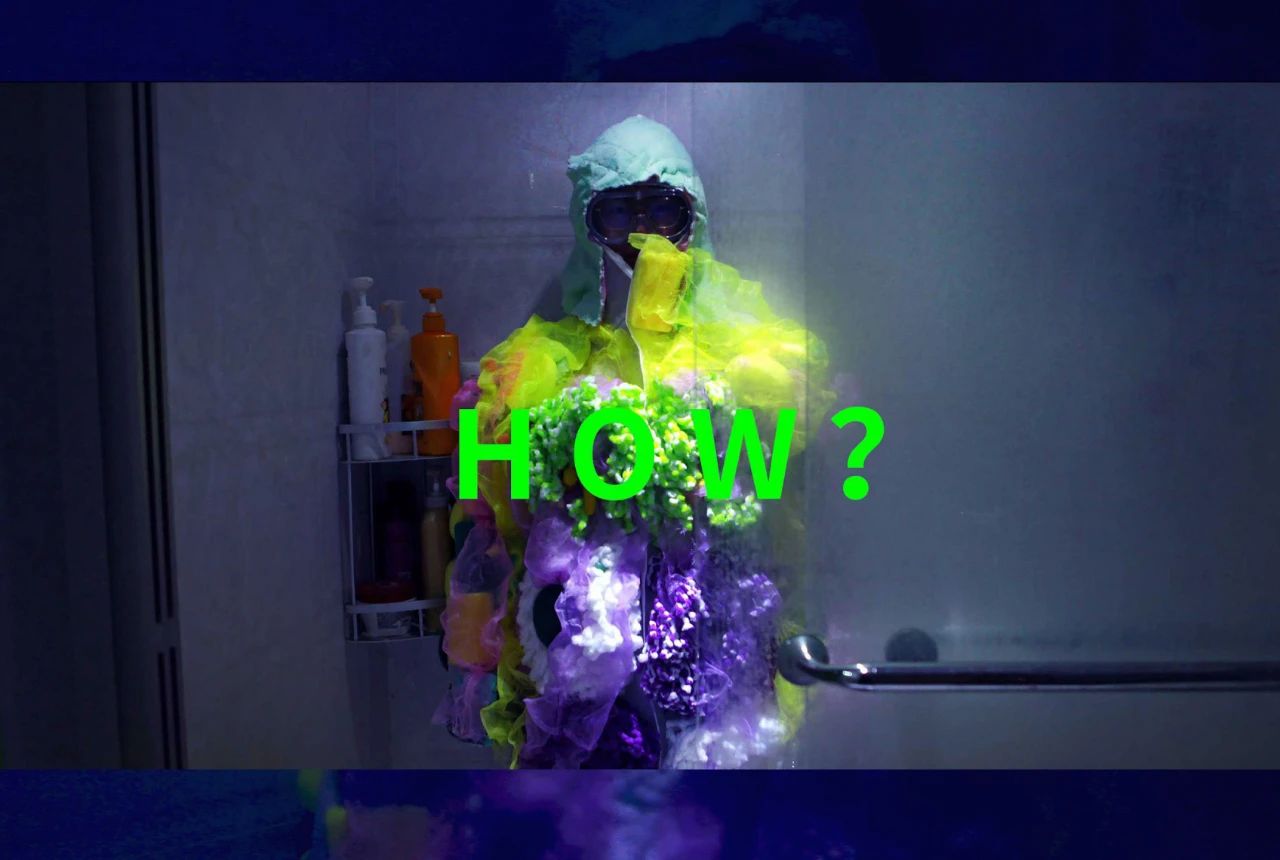

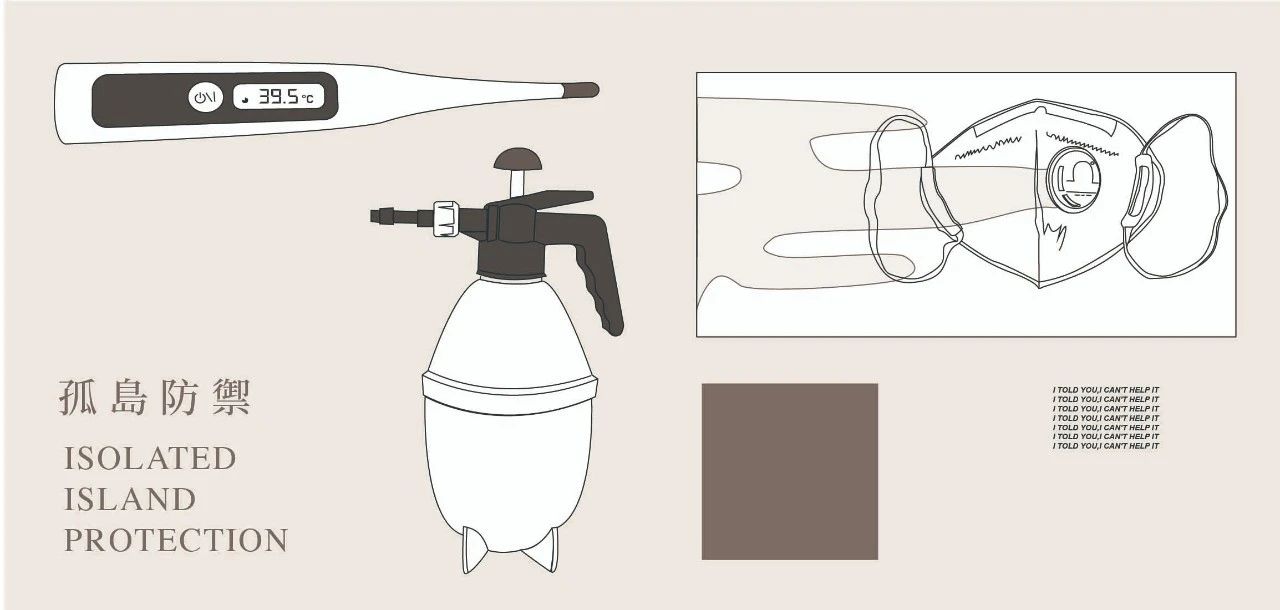

疫情爆发,在我们无法获得专业防护设备的前提下,我们就不得不自己解决眼前的防护问题。其中不乏很多猎奇设计——例如橘皮口罩或充气恐龙防护服等等。它们的生猛和即兴感给我留下了很深刻的印象。以此为灵感,我想去模拟这样的场景:灾难突然爆发,在专业物资/知识极度匮乏的前提下,仅用身边材料,我们该如何与之抗衡?

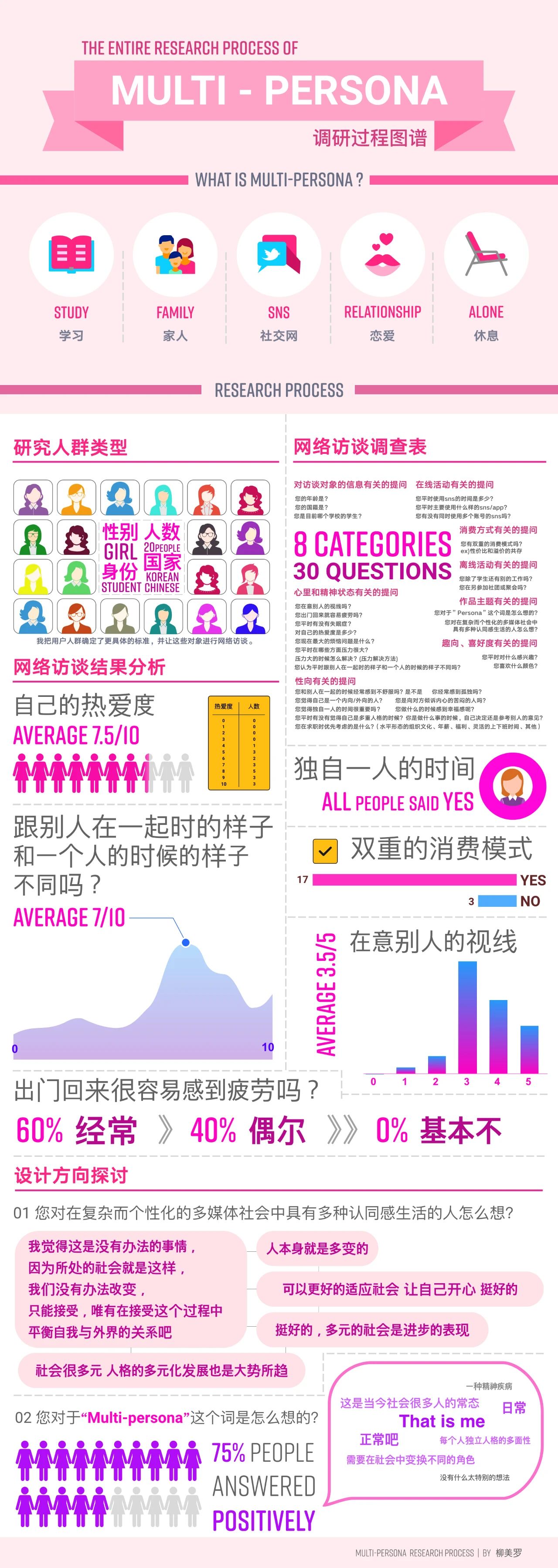

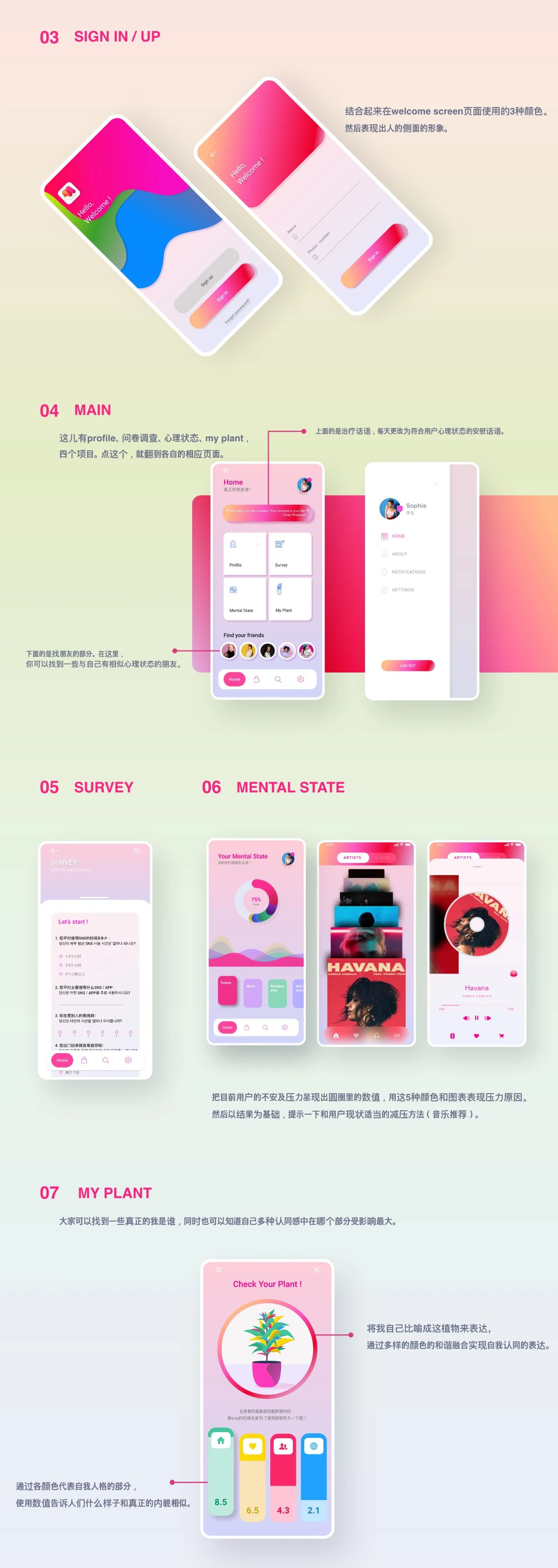

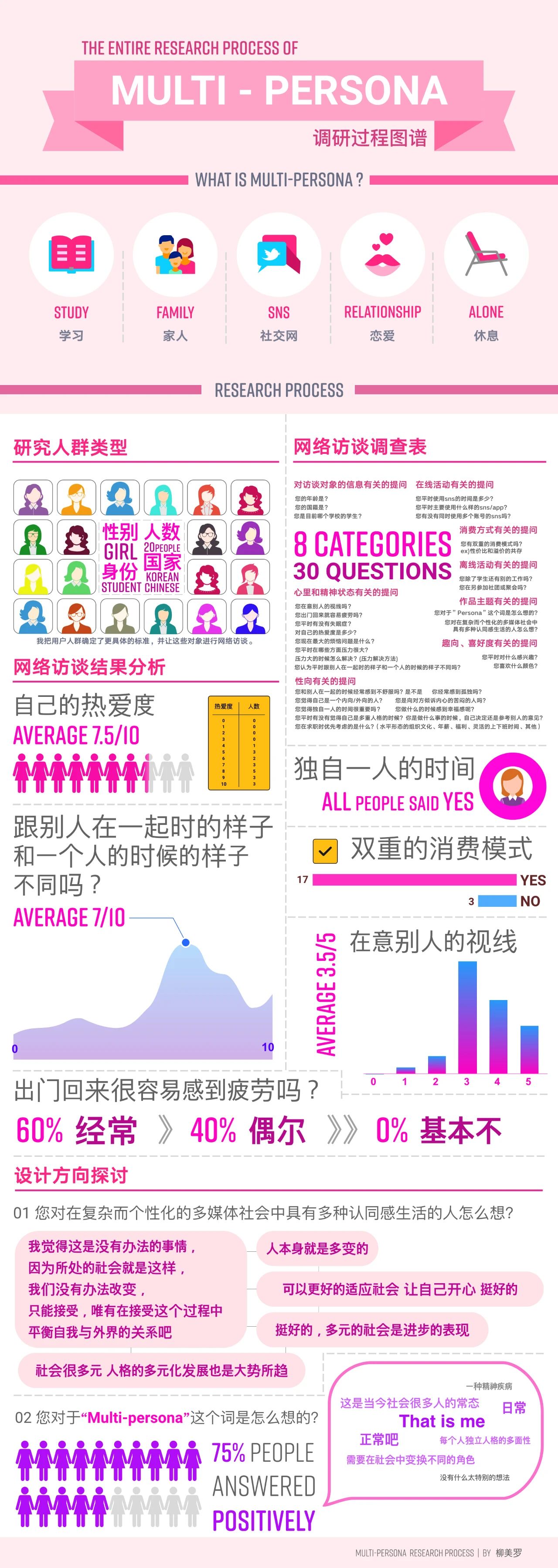

随着现代社会的发展,社会关系变得复杂,现代人也根据自己的情况,就像戴上不同的面具,同时存在多种人格。但这种现象会让人们性格的本质的基础变得不稳定,可以受到压力。

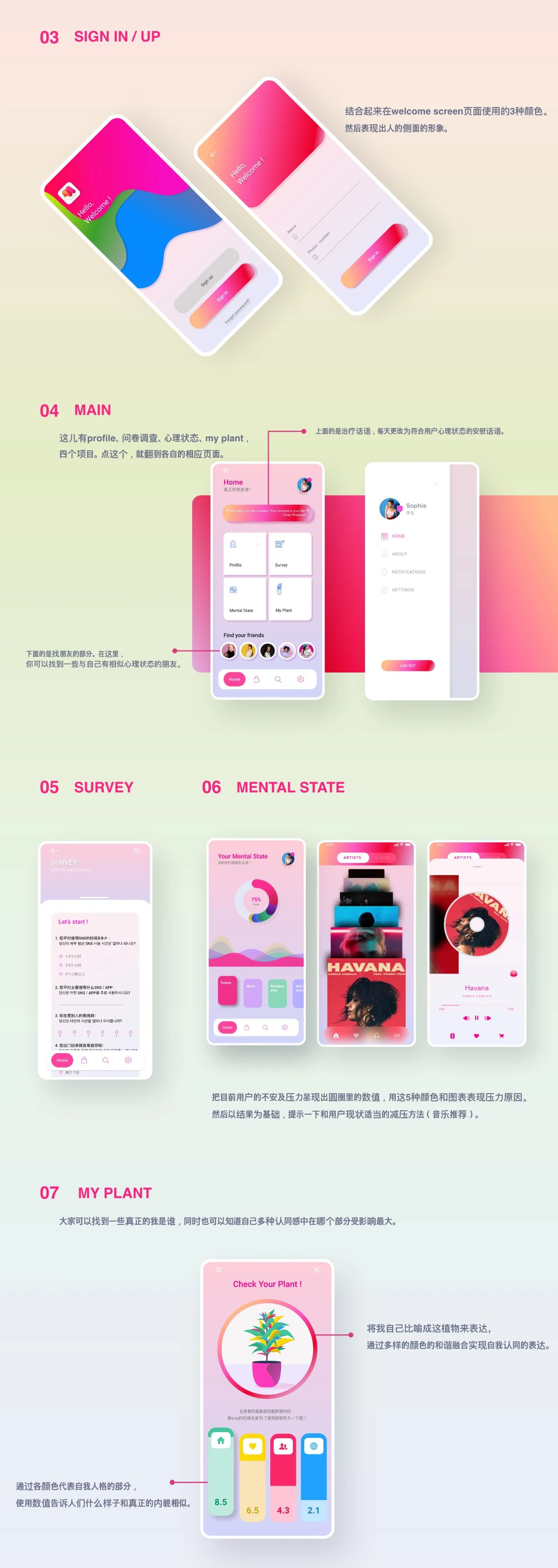

Me and Myselves是为了探索自己健康的内心状态的心理治愈app。它是帮助建立用户自我认同的工具,通过各颜色代表各种不同的性格,多颜色的交织是融合管理各种性格现象的表达。同时可以与心理状态相似的人形成一个社交组,共同探索自我属性,完善自我认知。

22.

《致亲爱的我》

罗善真

导师:孙聪副教授、何浩副教授、刘钊副教授

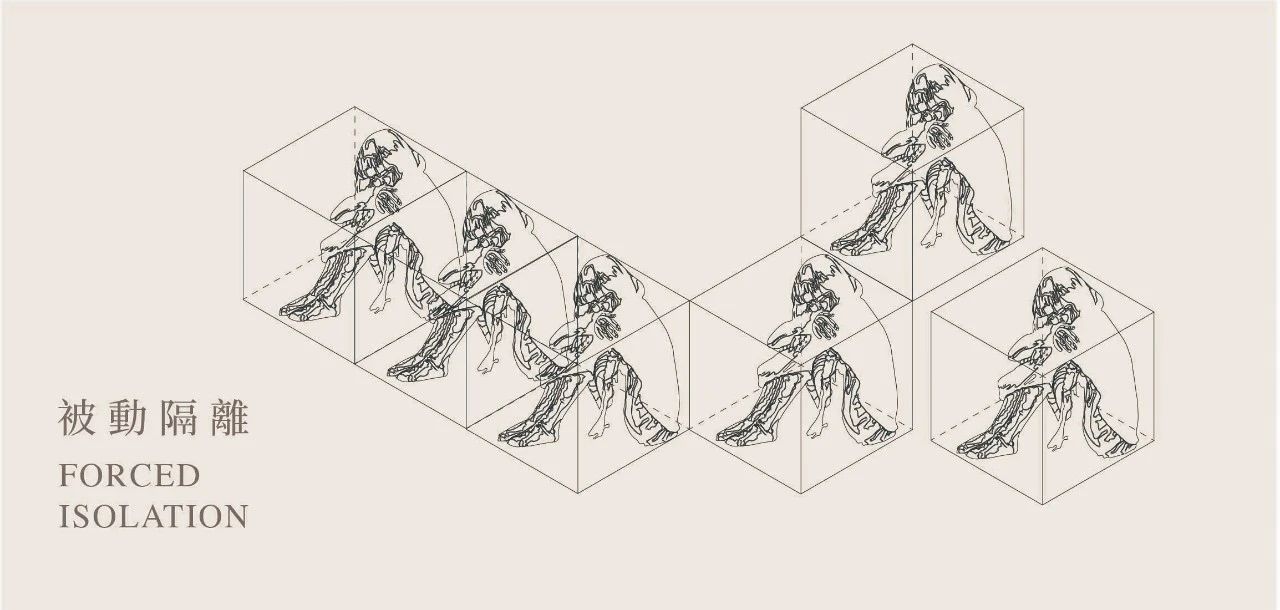

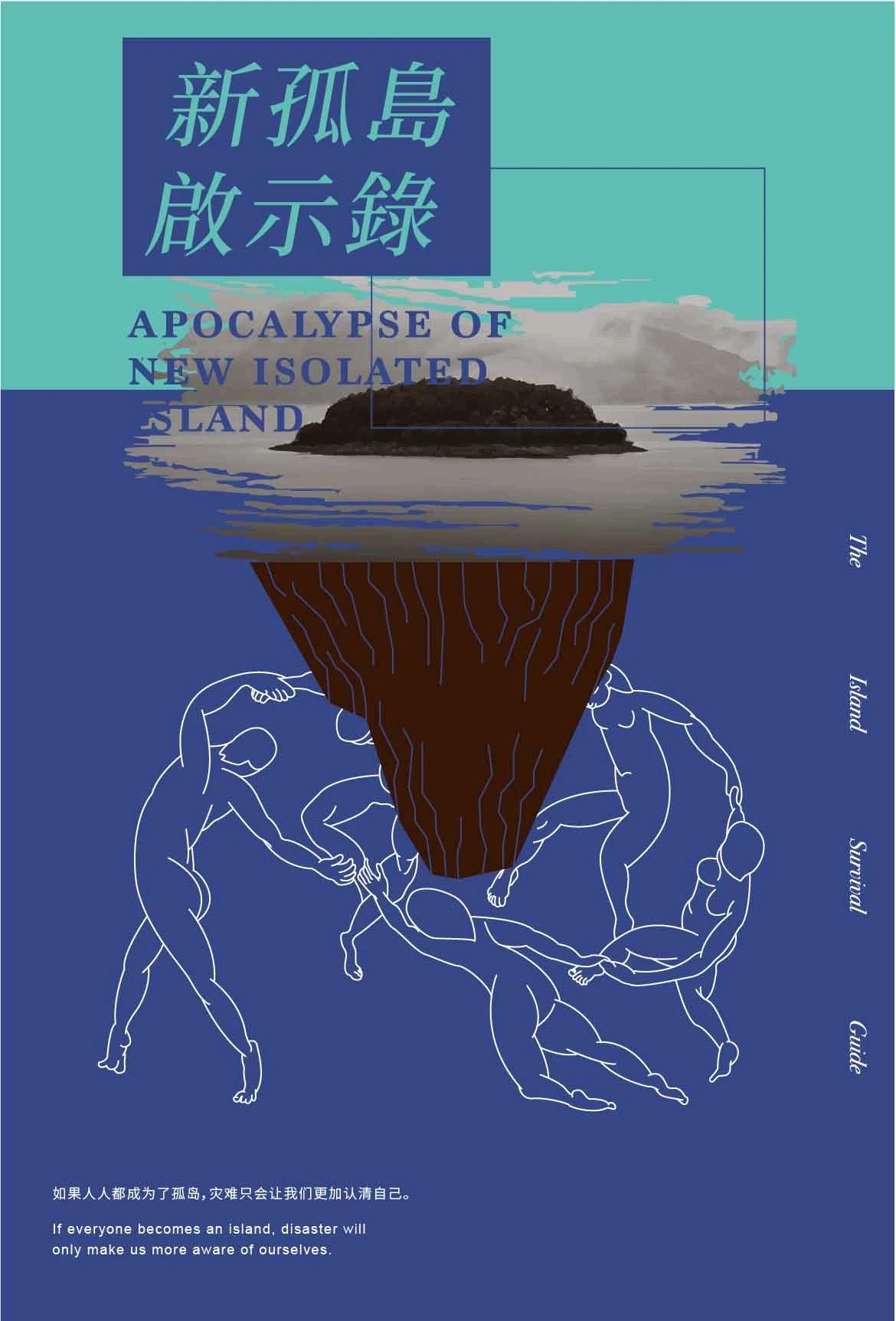

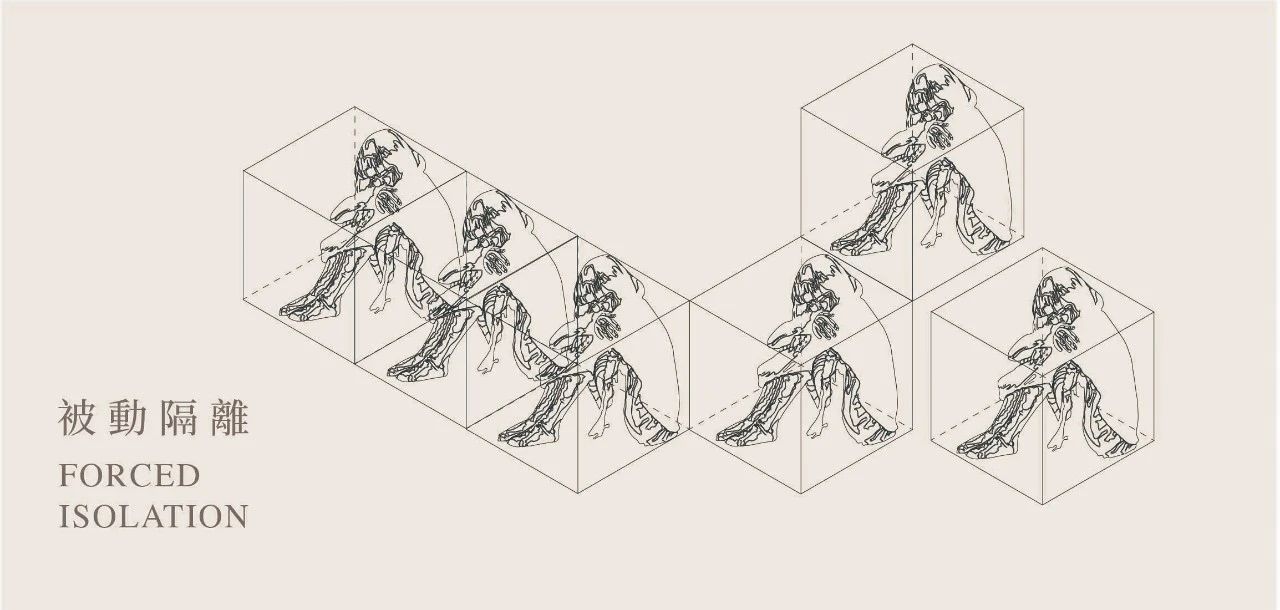

突如其来的疫情改变了我们的生活习惯,人与人之间也产生了一些物理上和心理上的距离,

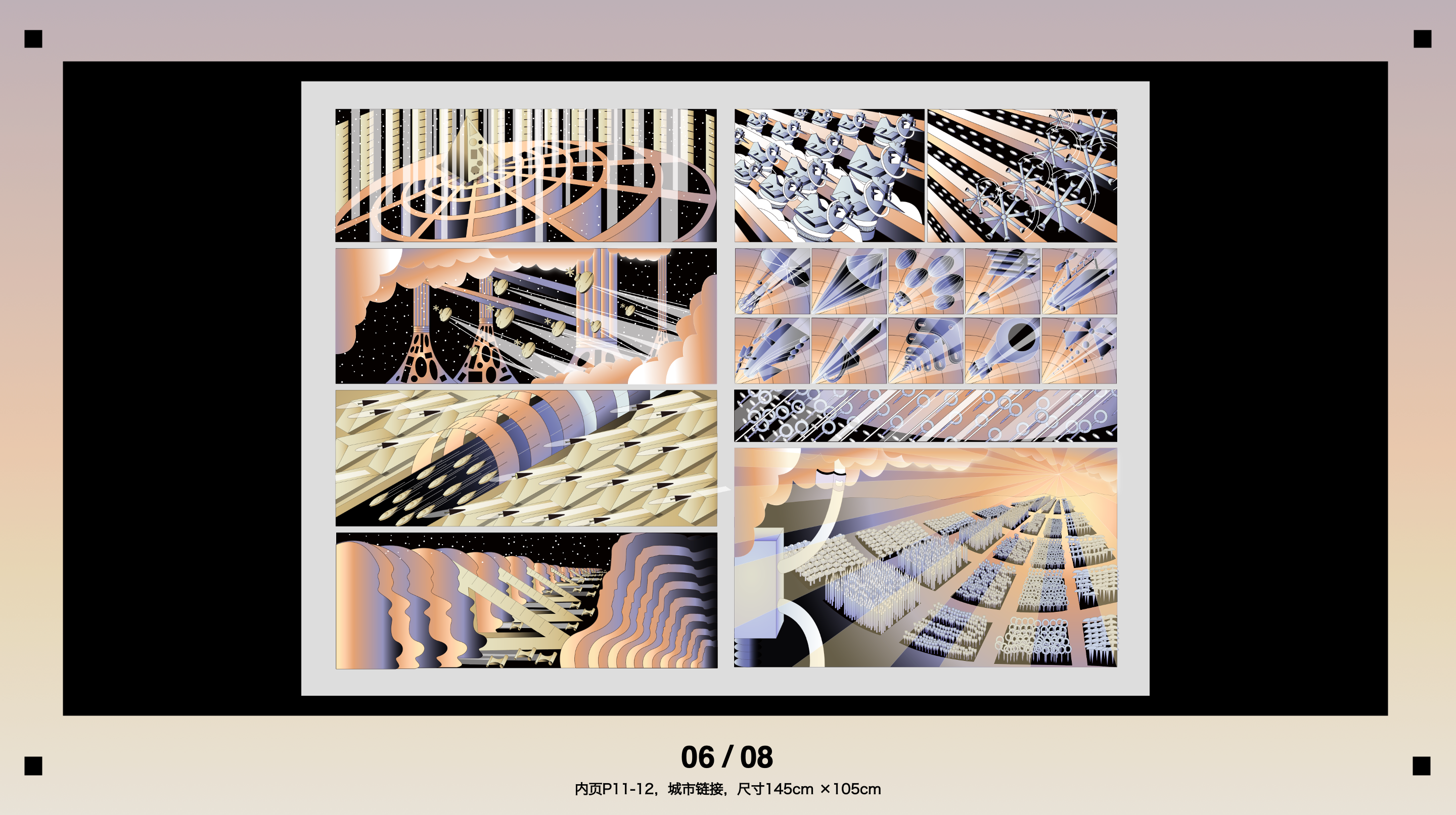

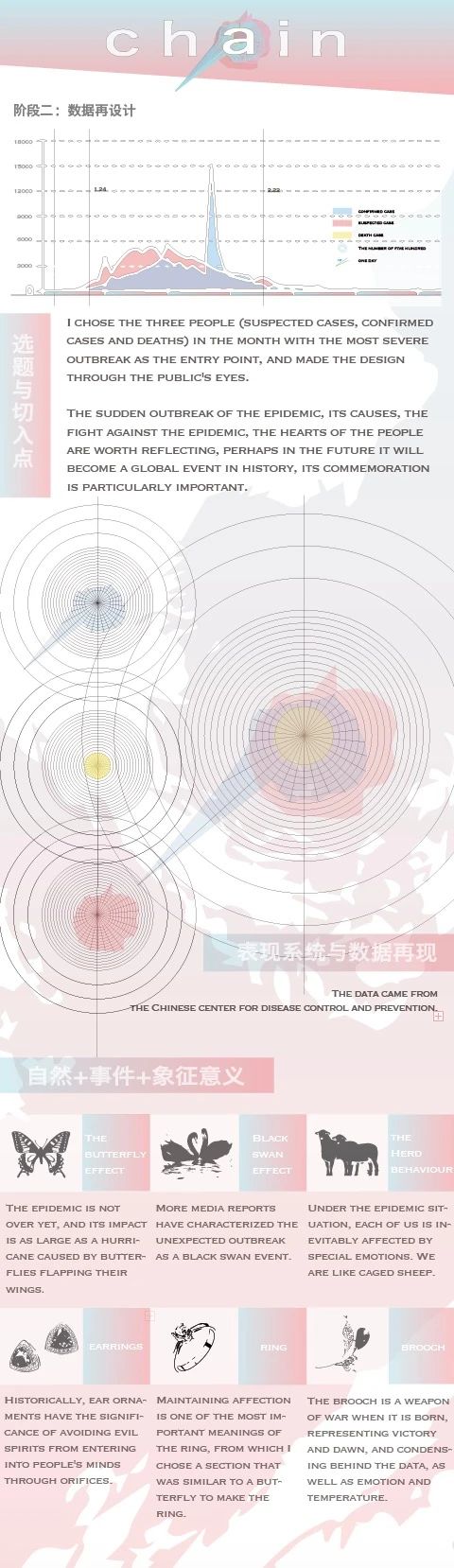

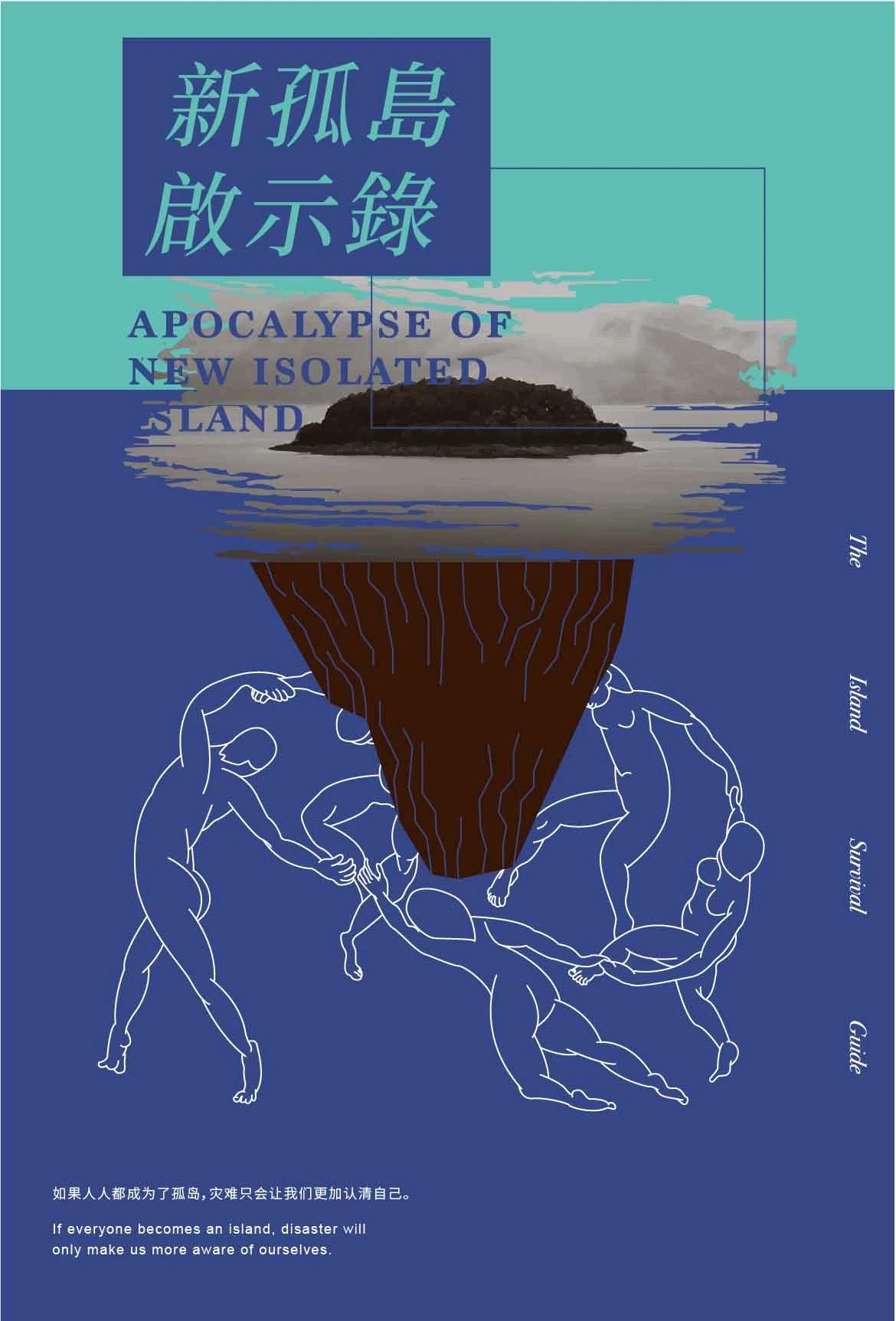

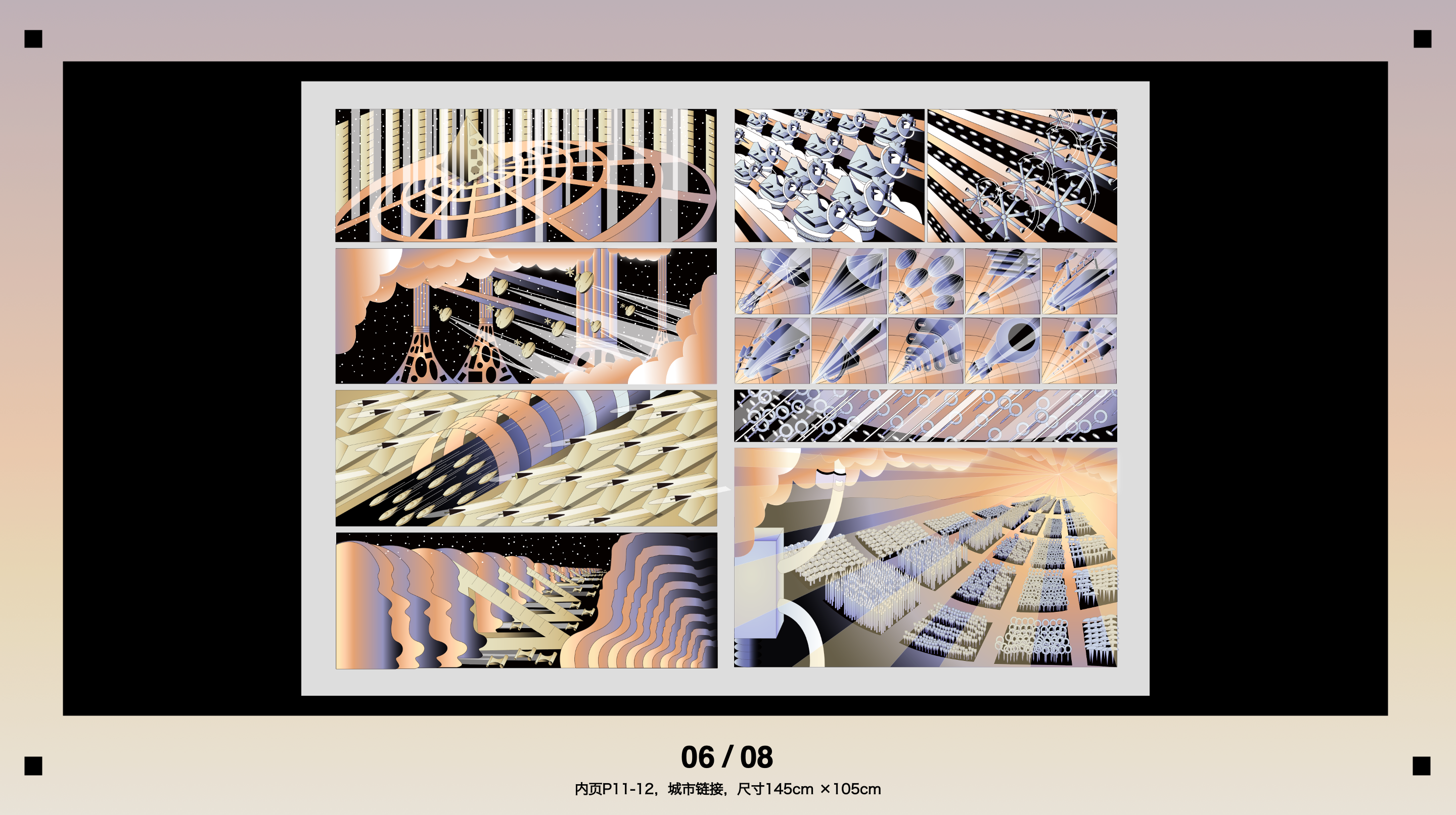

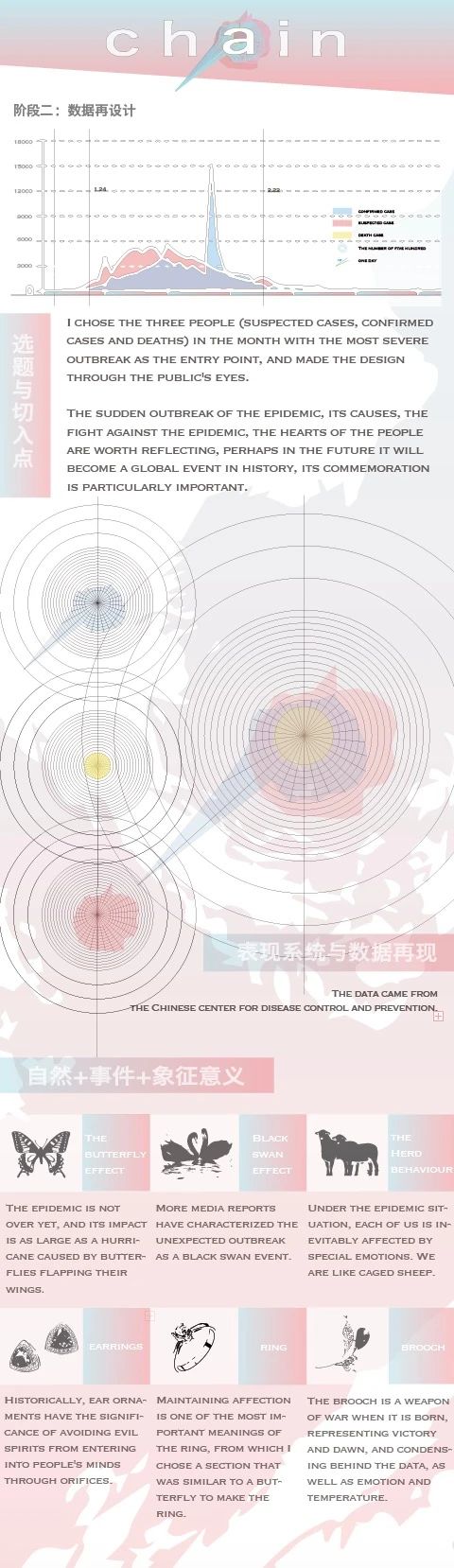

由于传统的杂志,报纸等媒介减少了传播量,情报和情感的沟通也变得越发困难,网络成为我们沟通的一个重要途径,这时候网络的信息会承载更多的内容,链接也就成为了我们与外界相通的桥梁,所以这次的设计我选择“链”为主题。

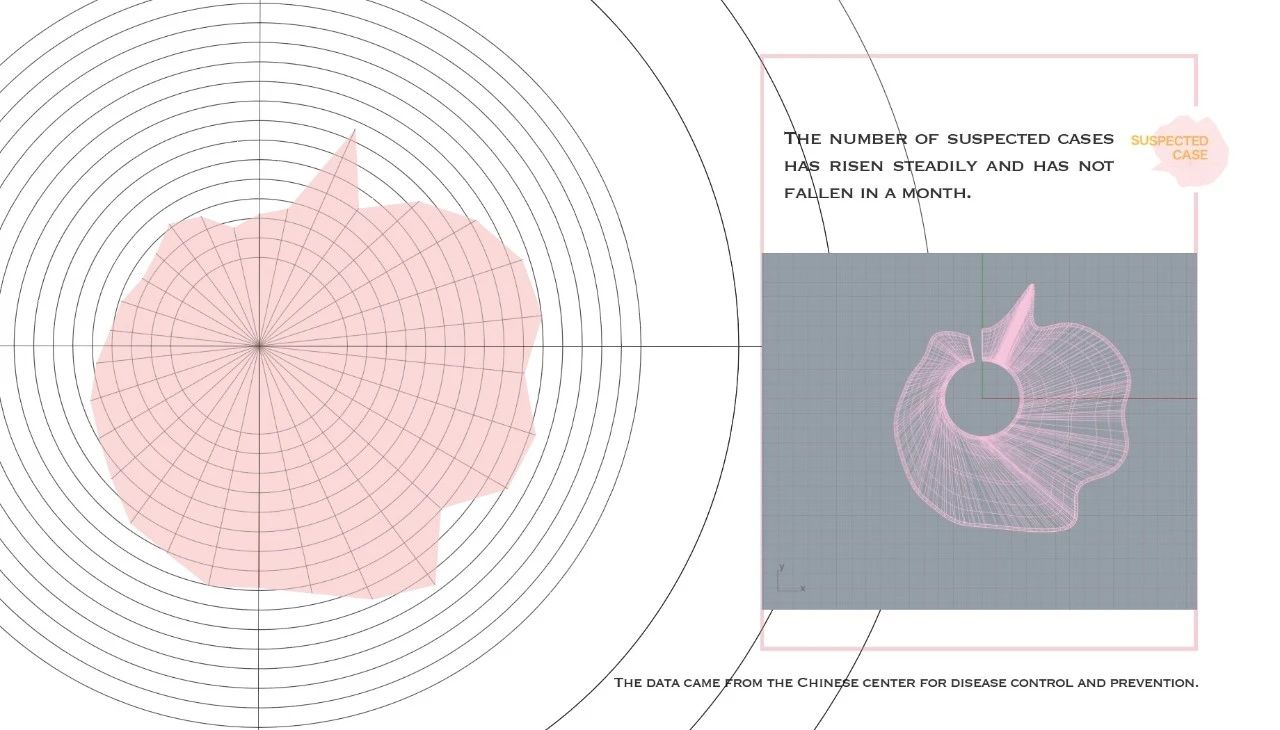

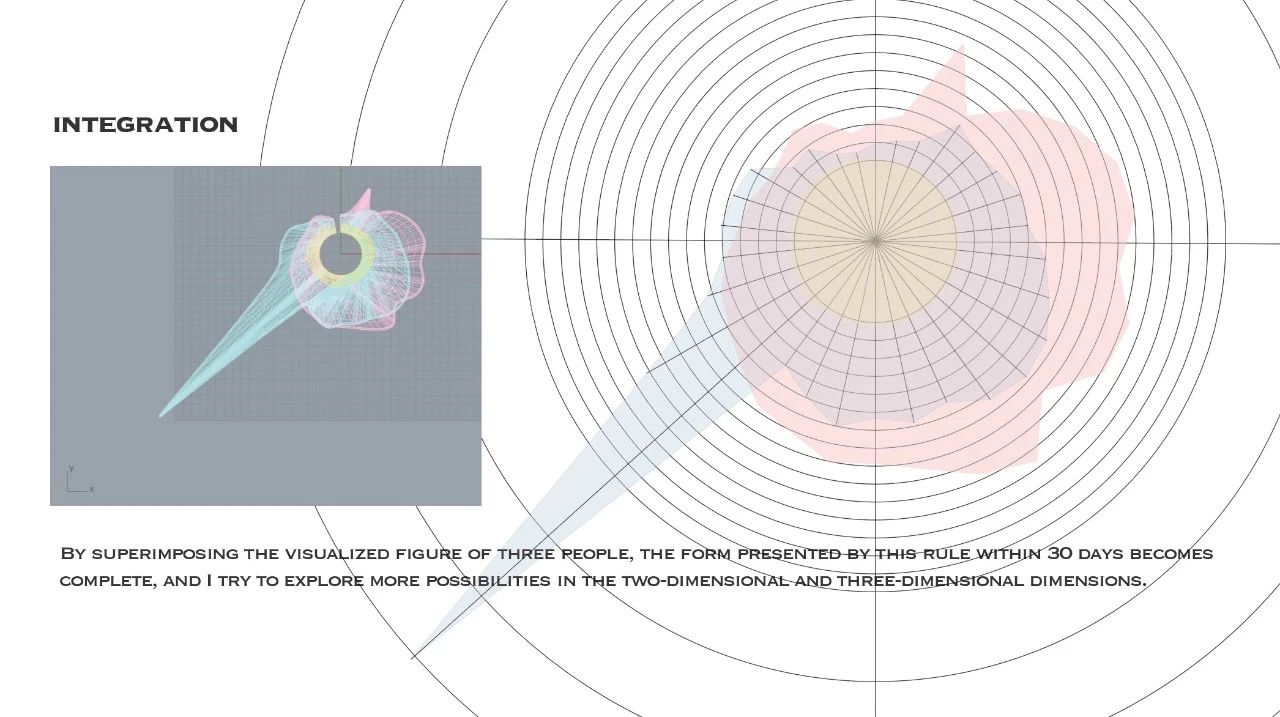

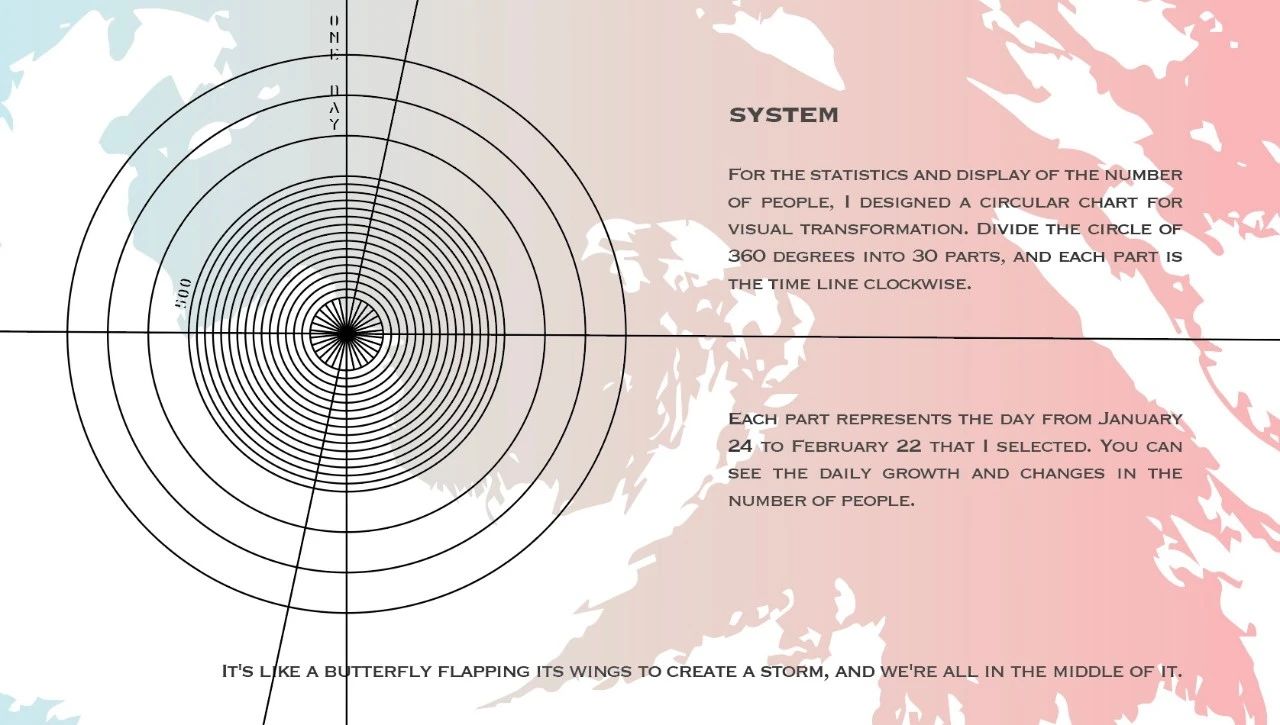

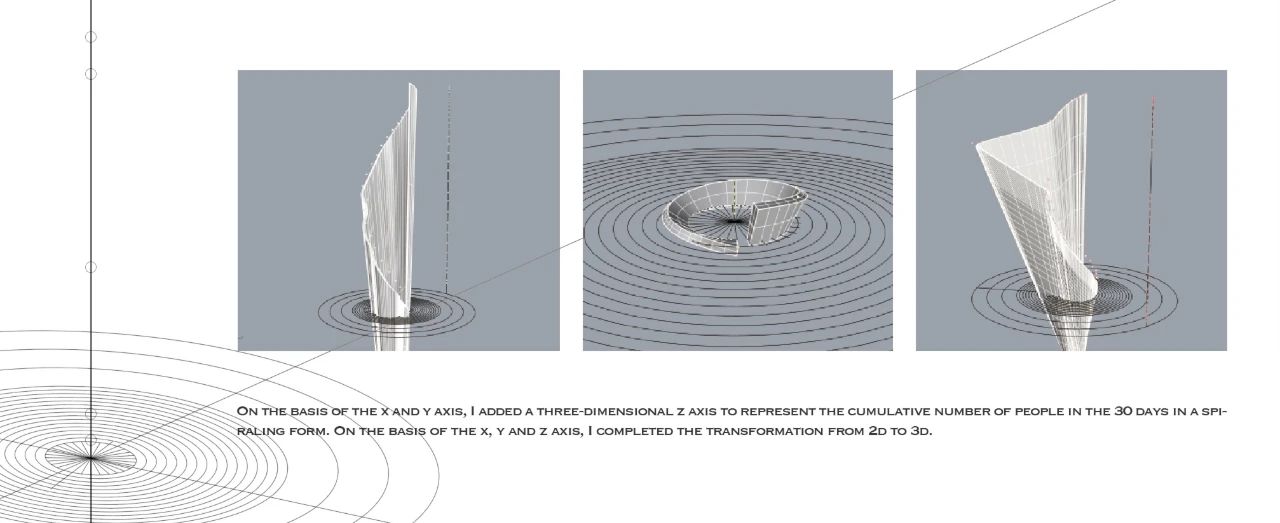

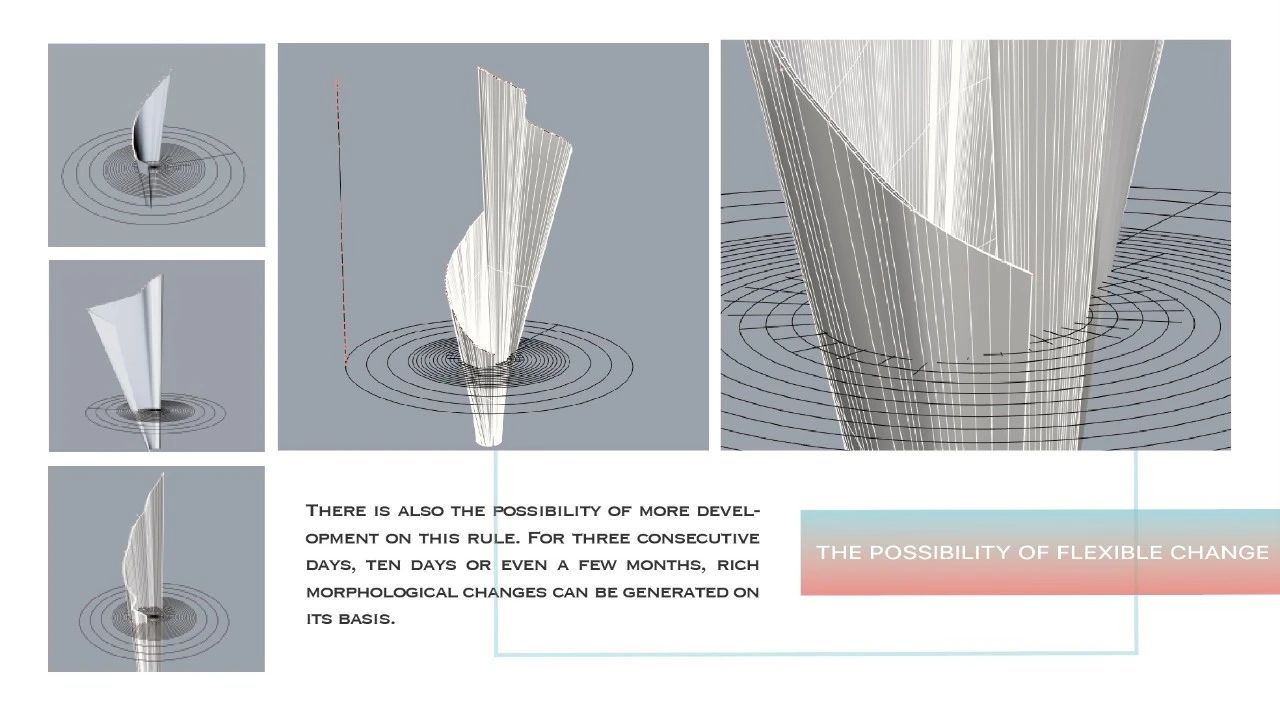

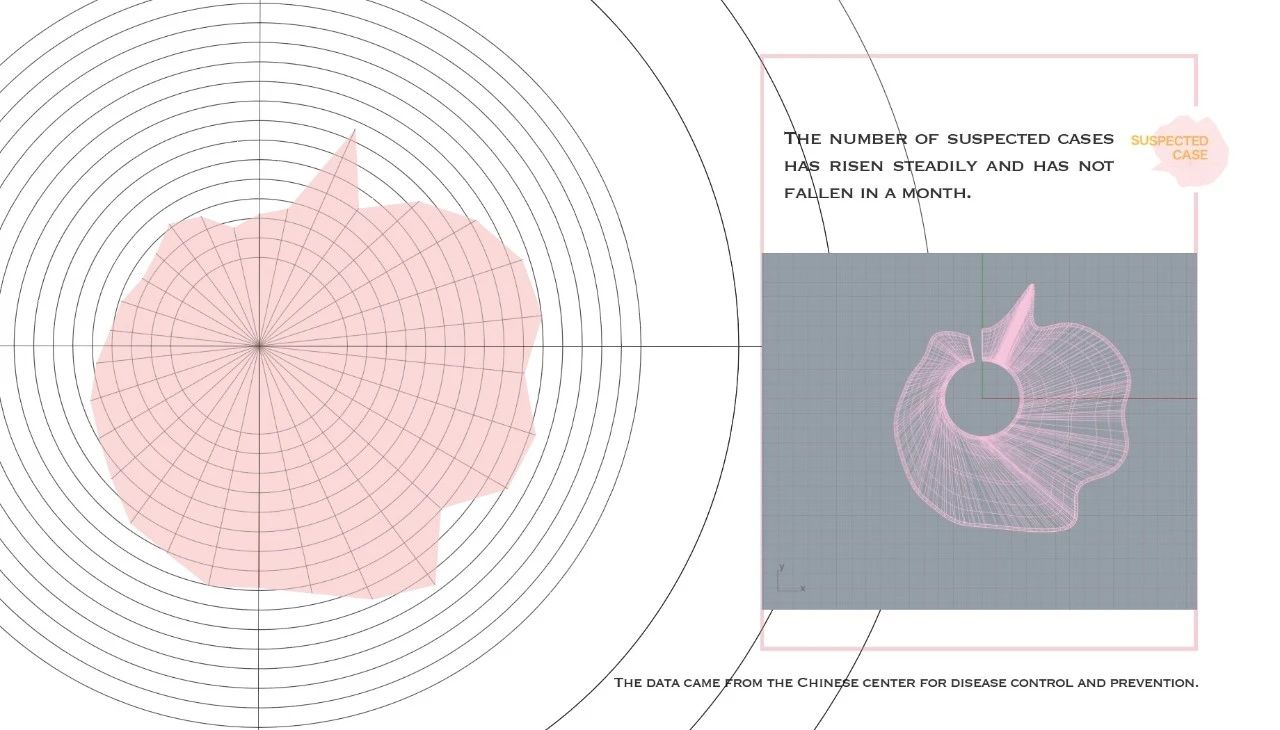

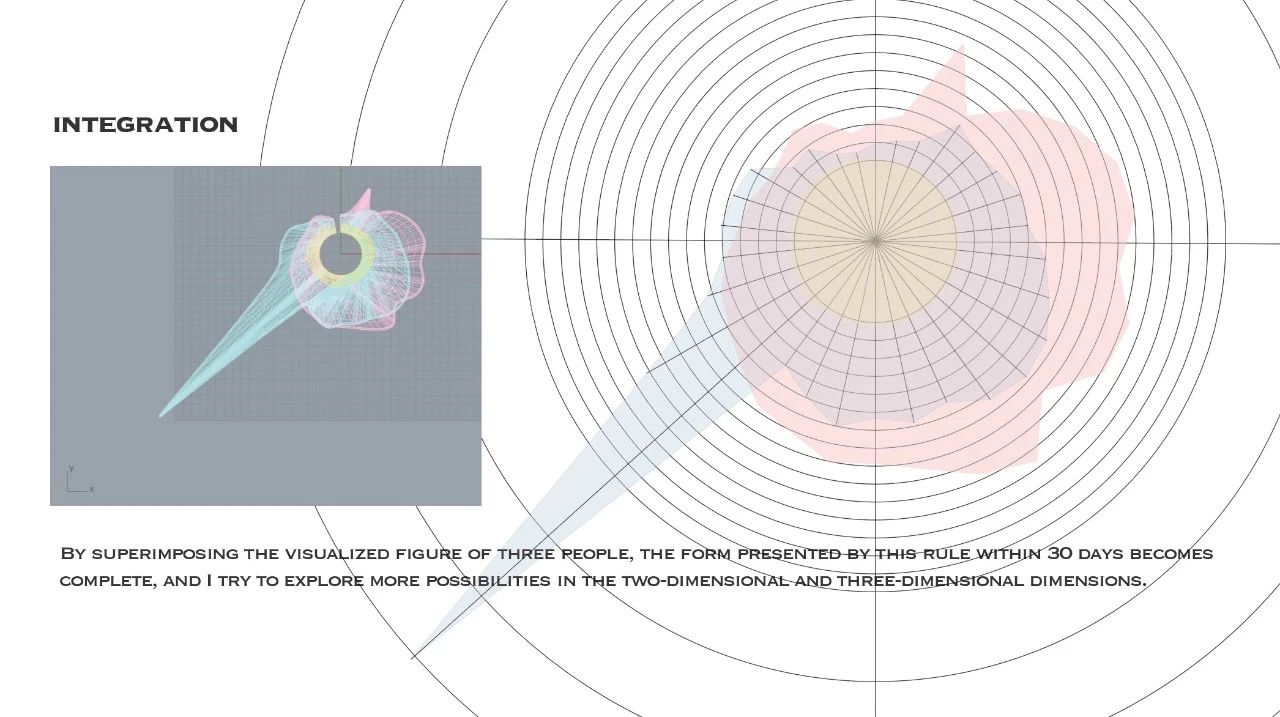

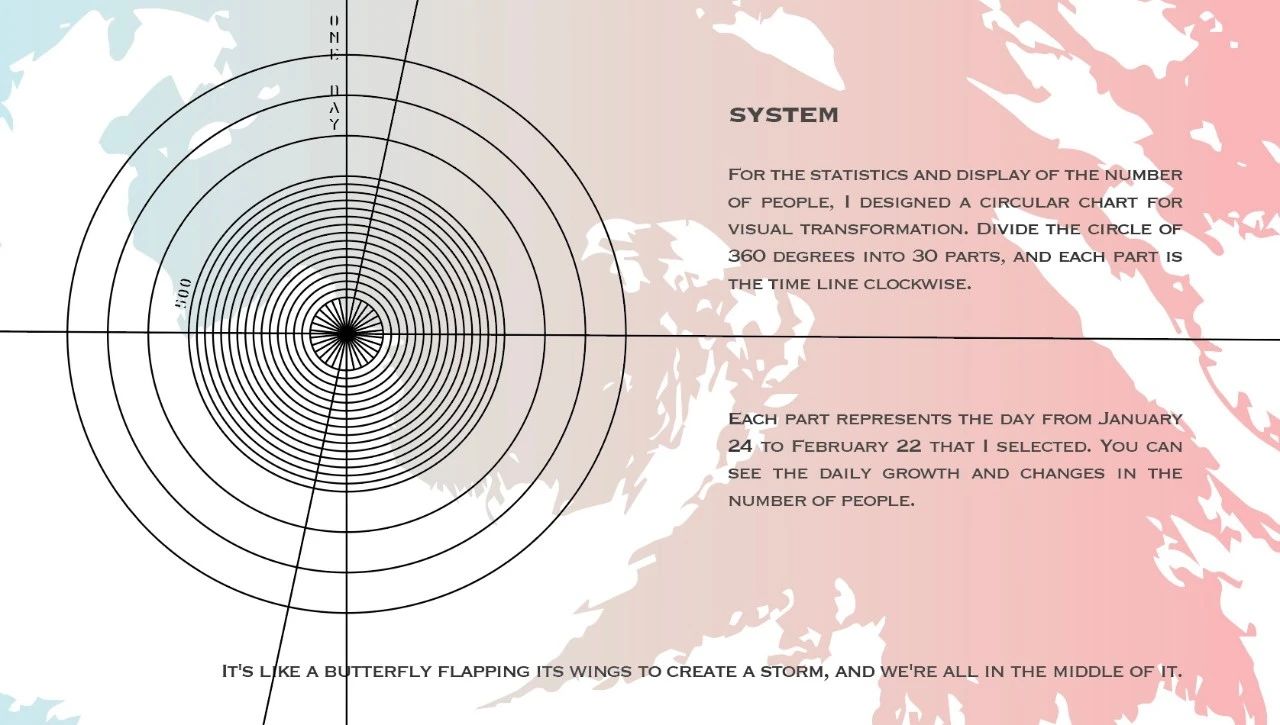

我尝试从网络的各种数据中找到情感的寄托,创作一个数据表现系统,并用图表设计的手法进行拓展表现研究,在科学的基础上探求数据中隐藏的结构,生长的节奏。

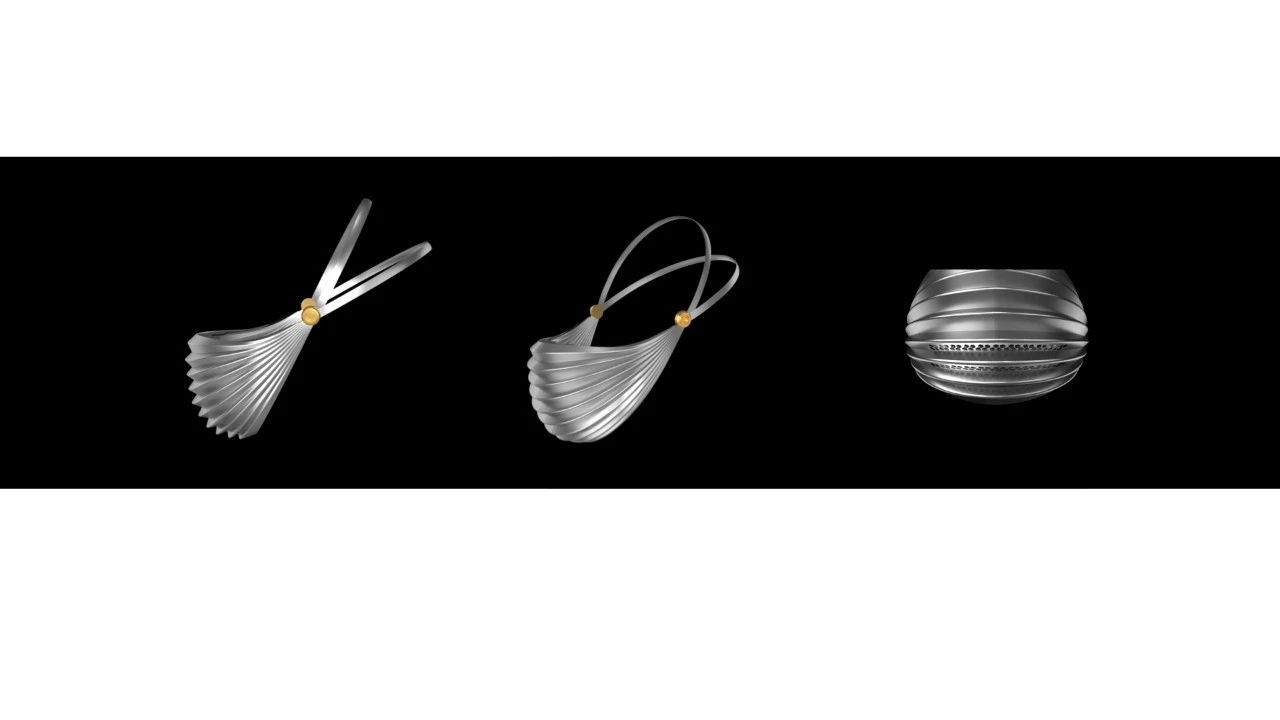

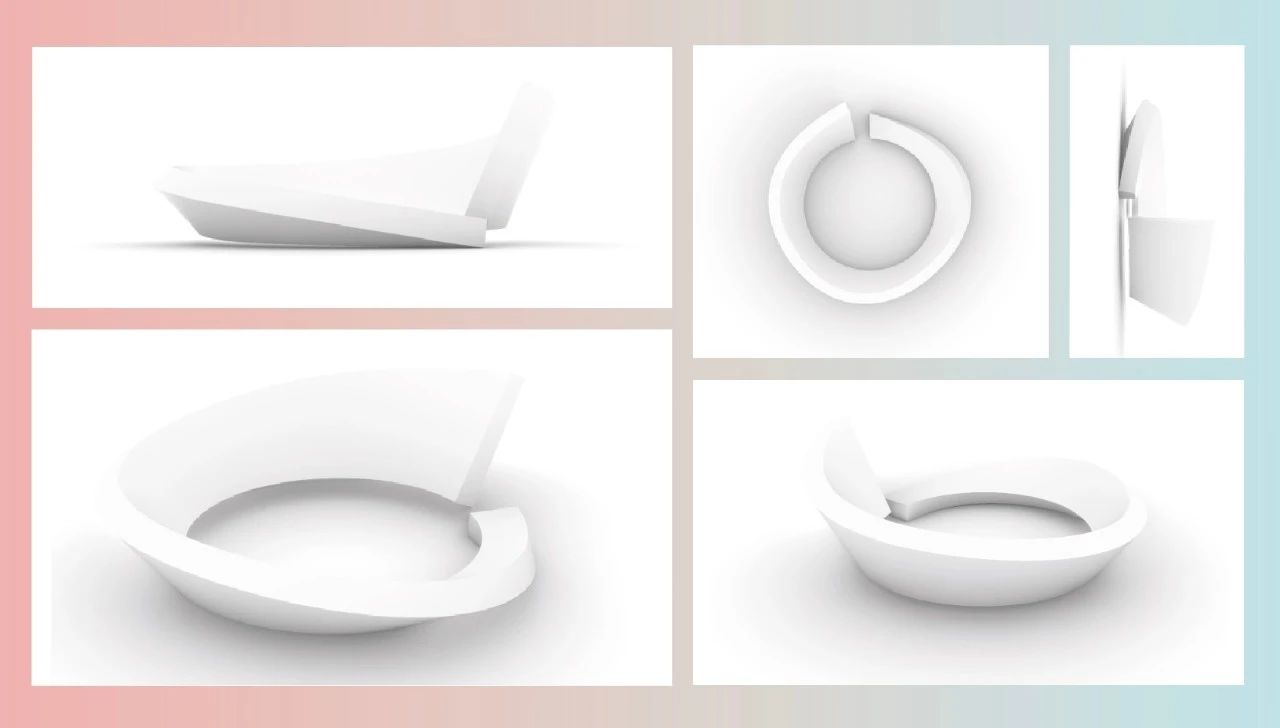

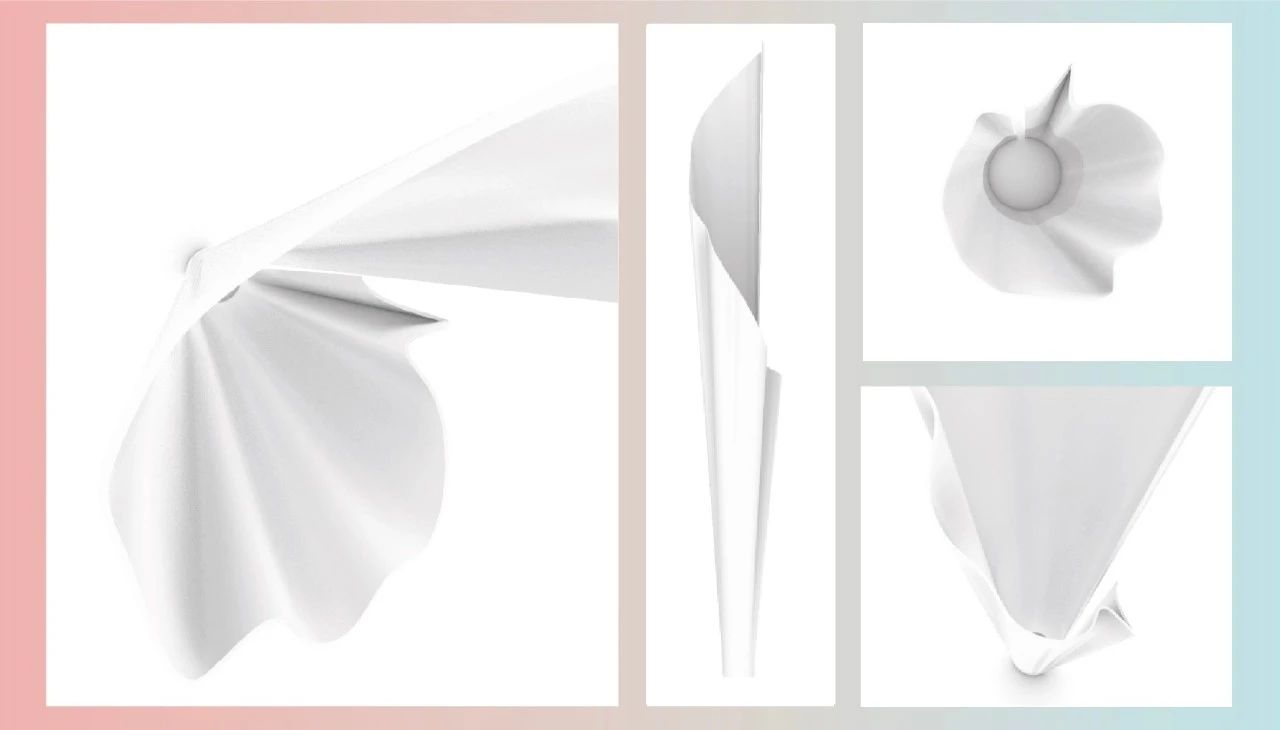

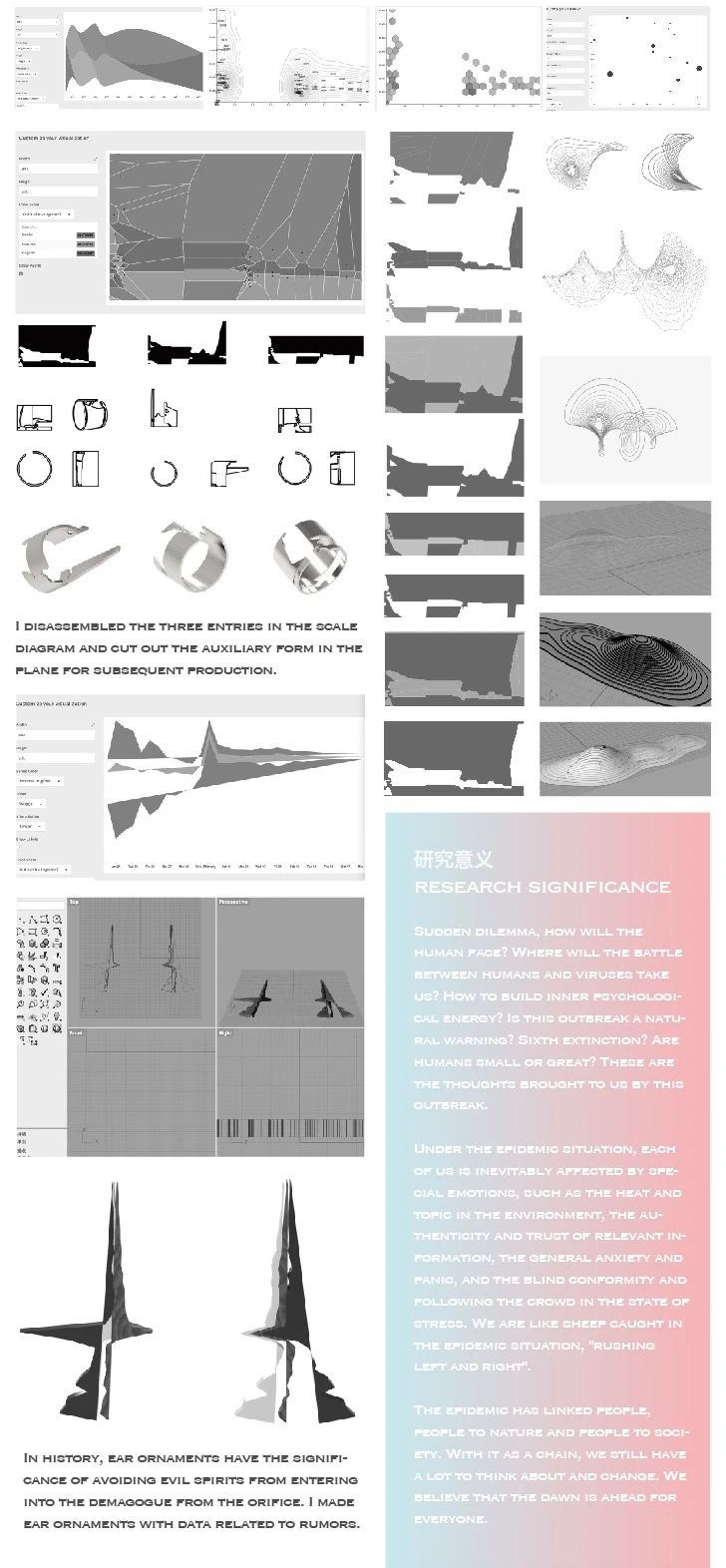

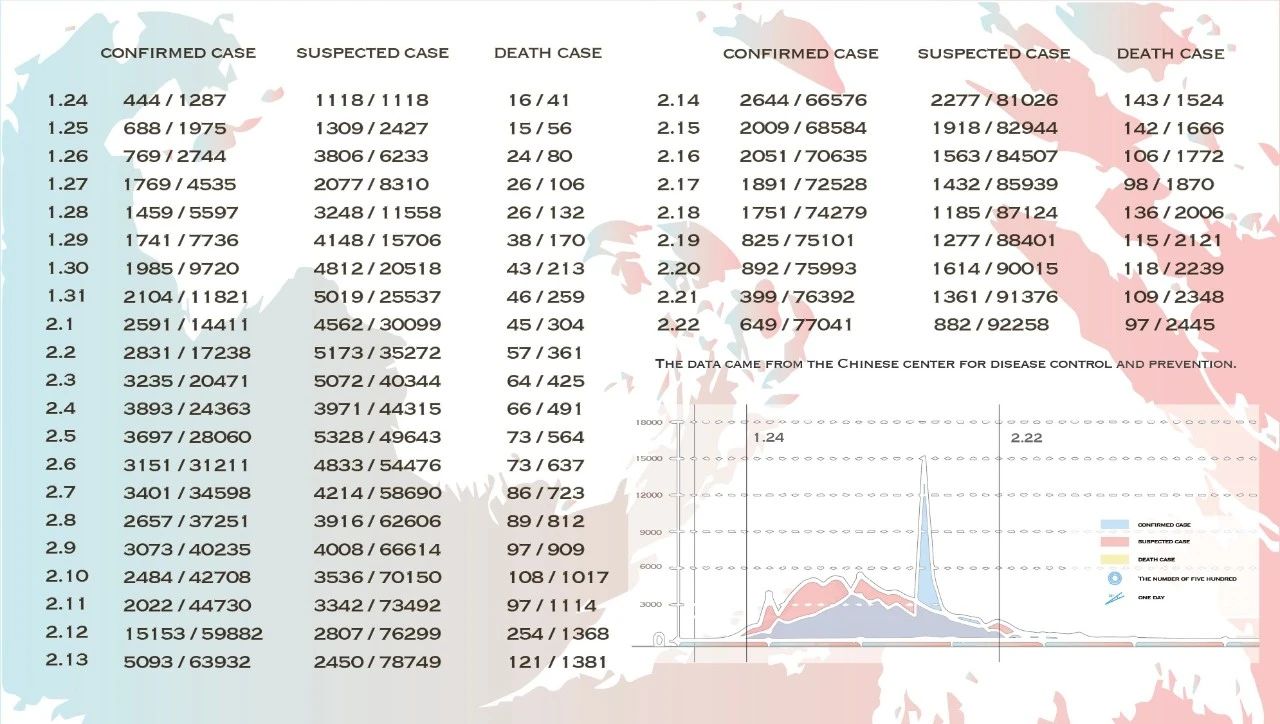

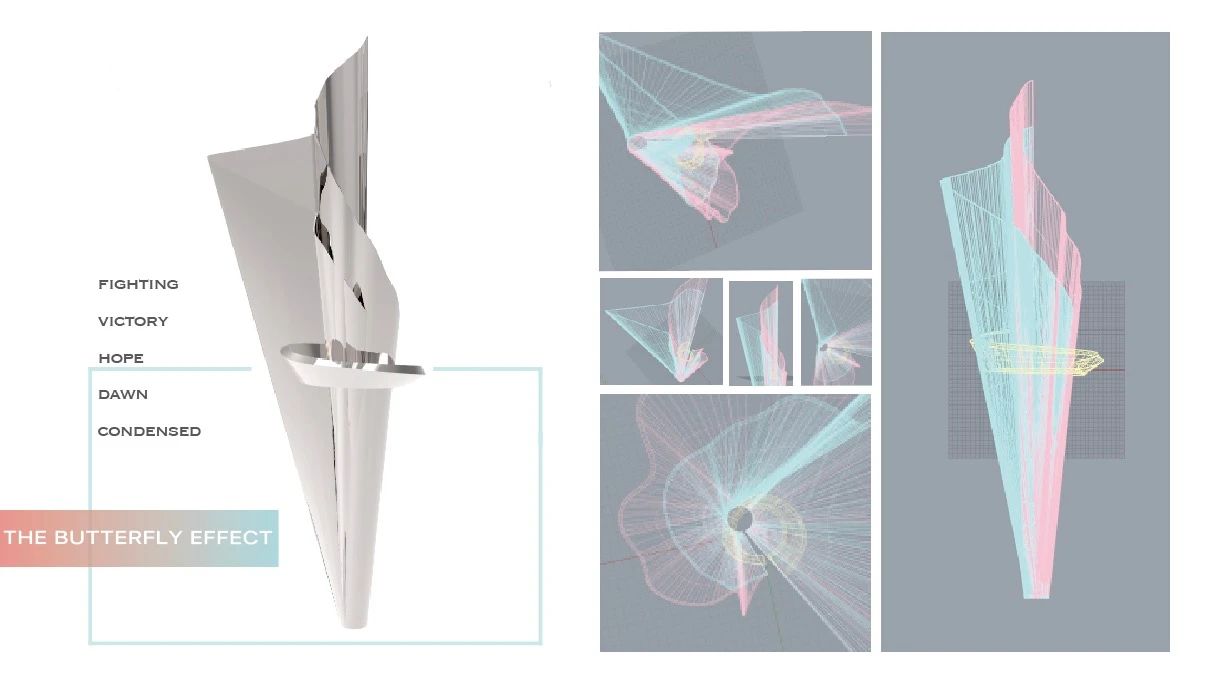

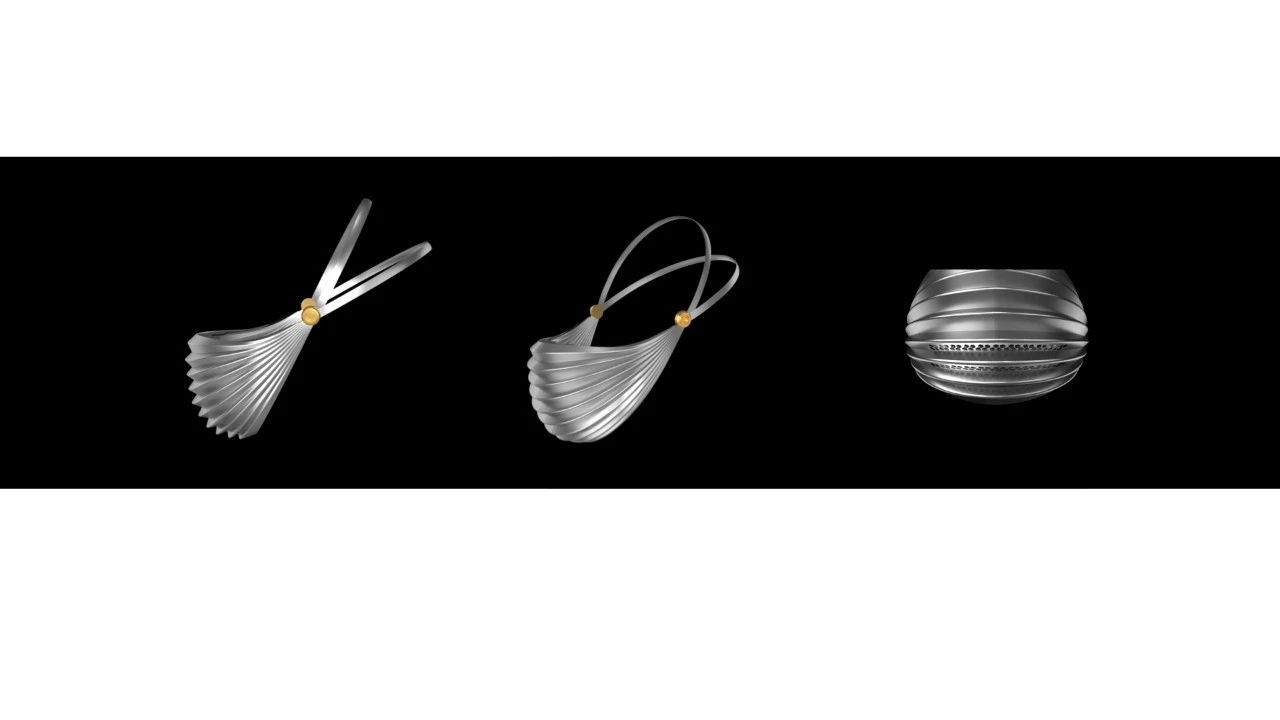

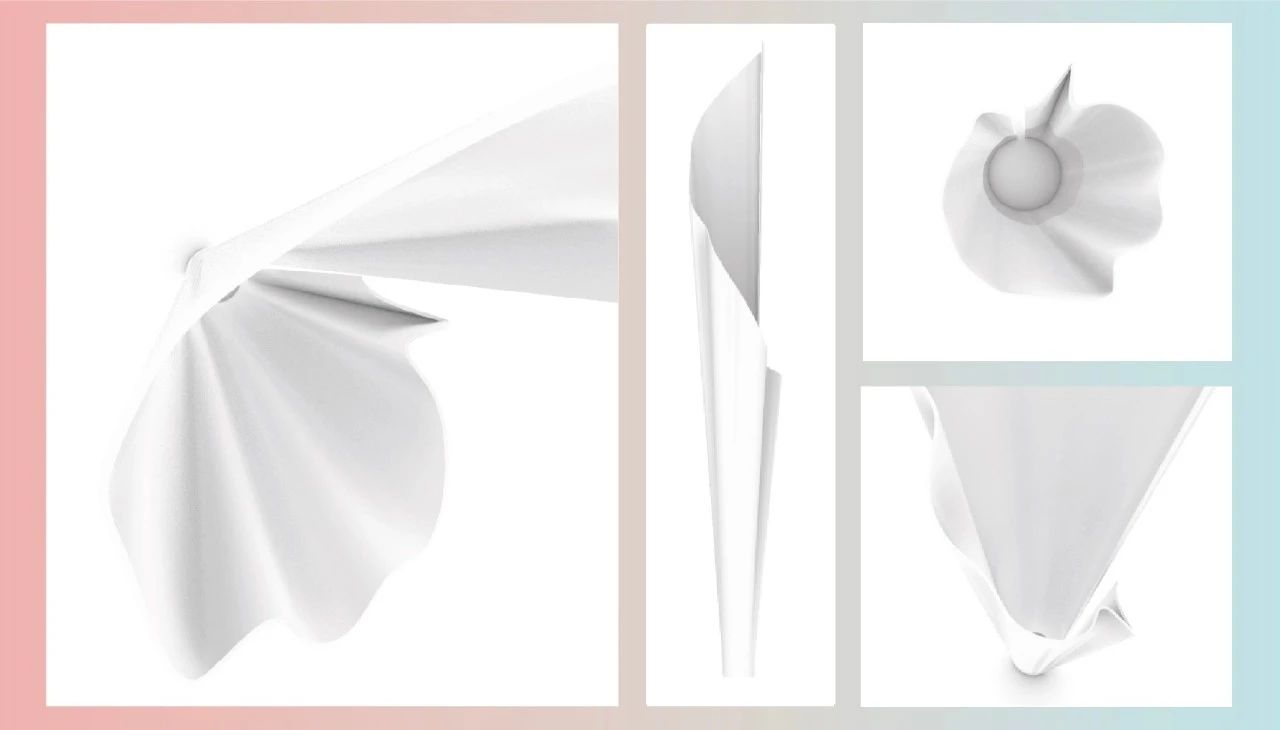

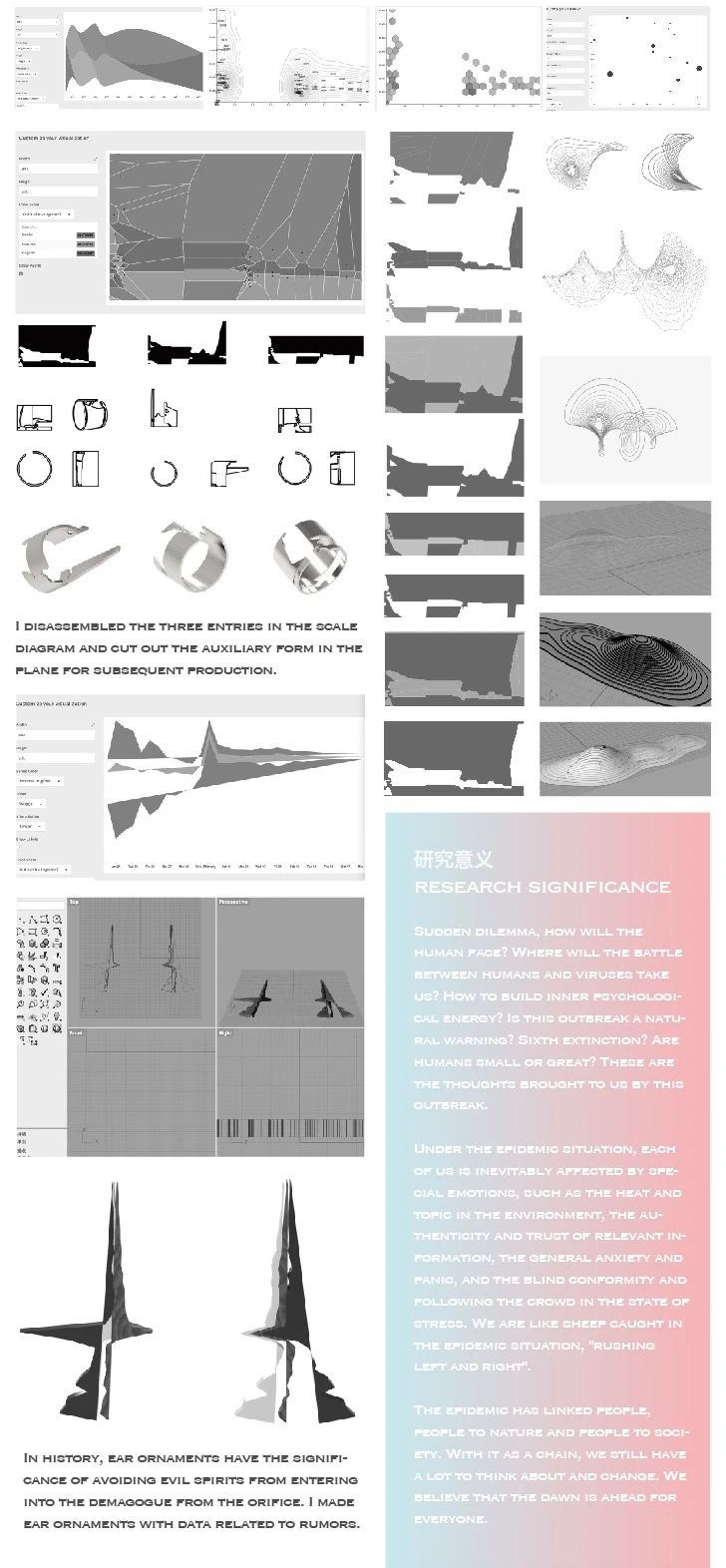

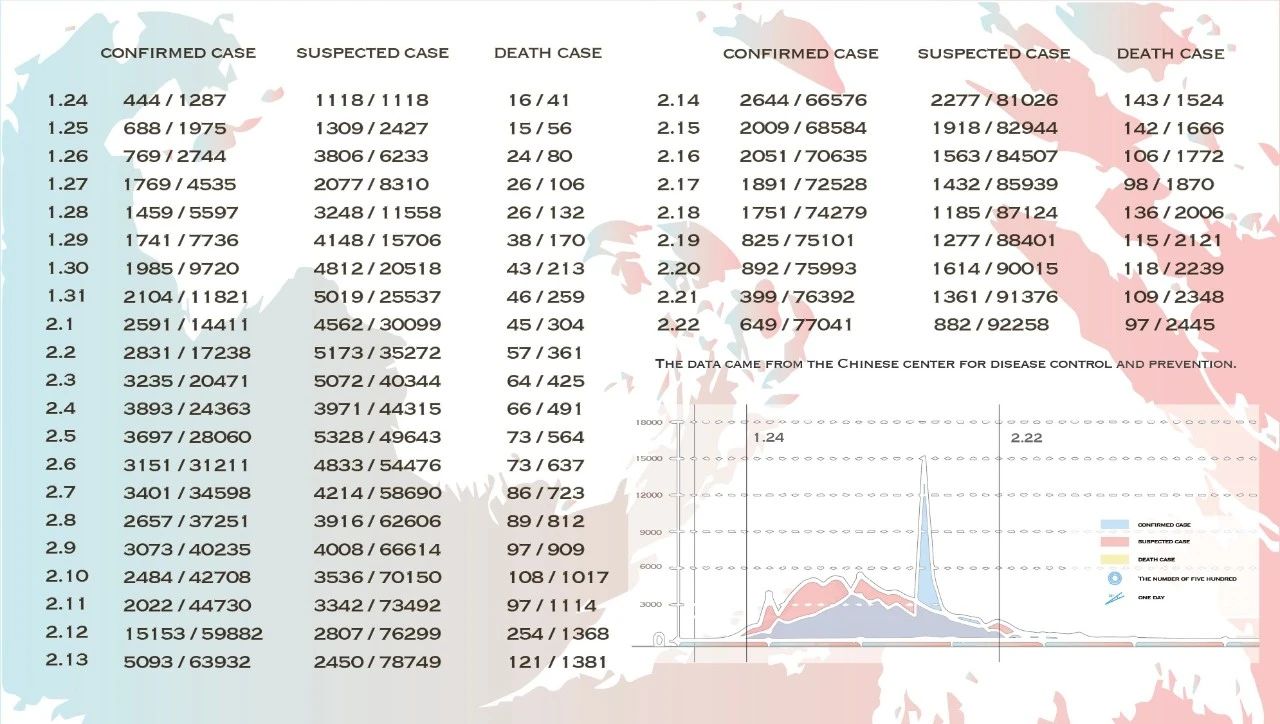

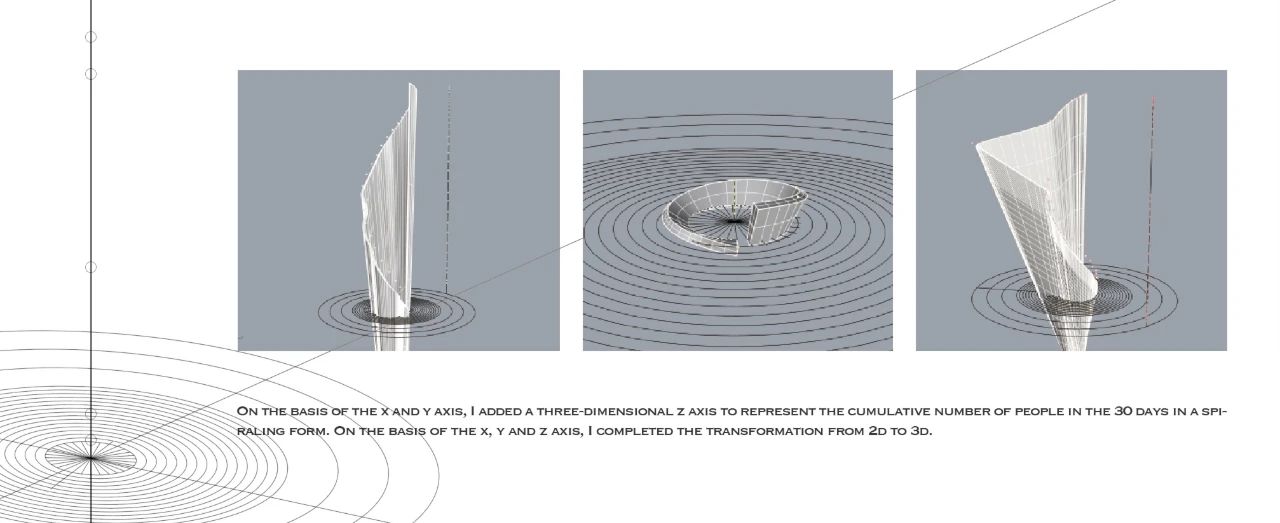

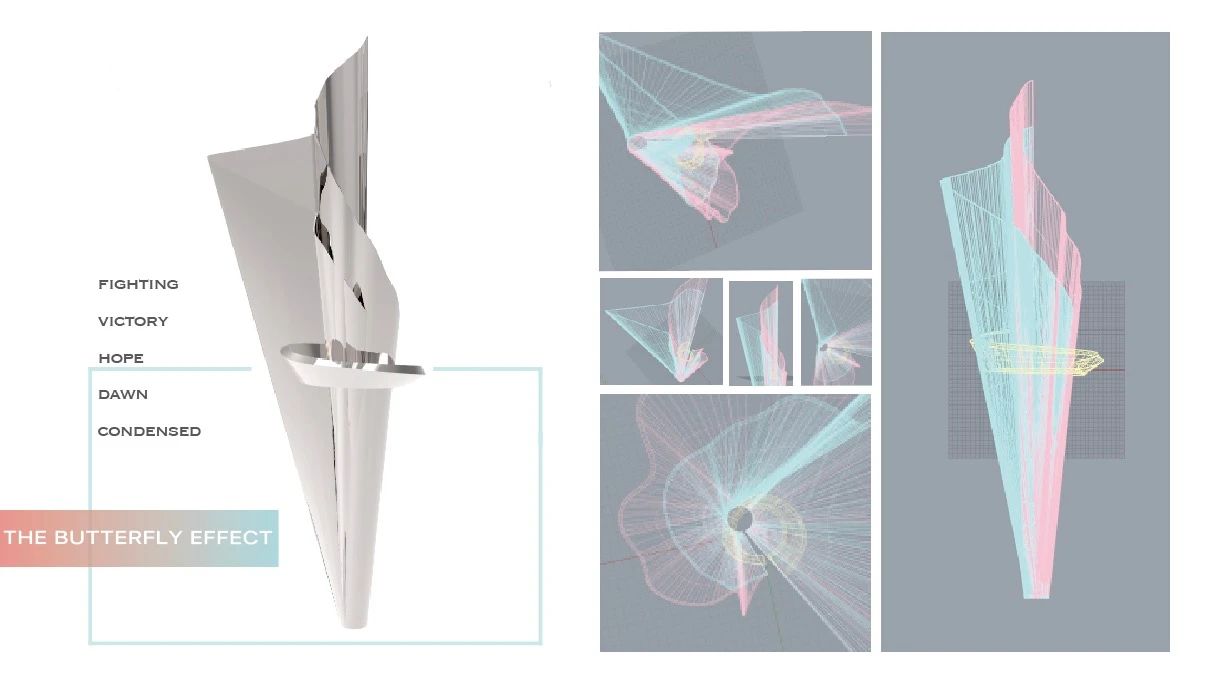

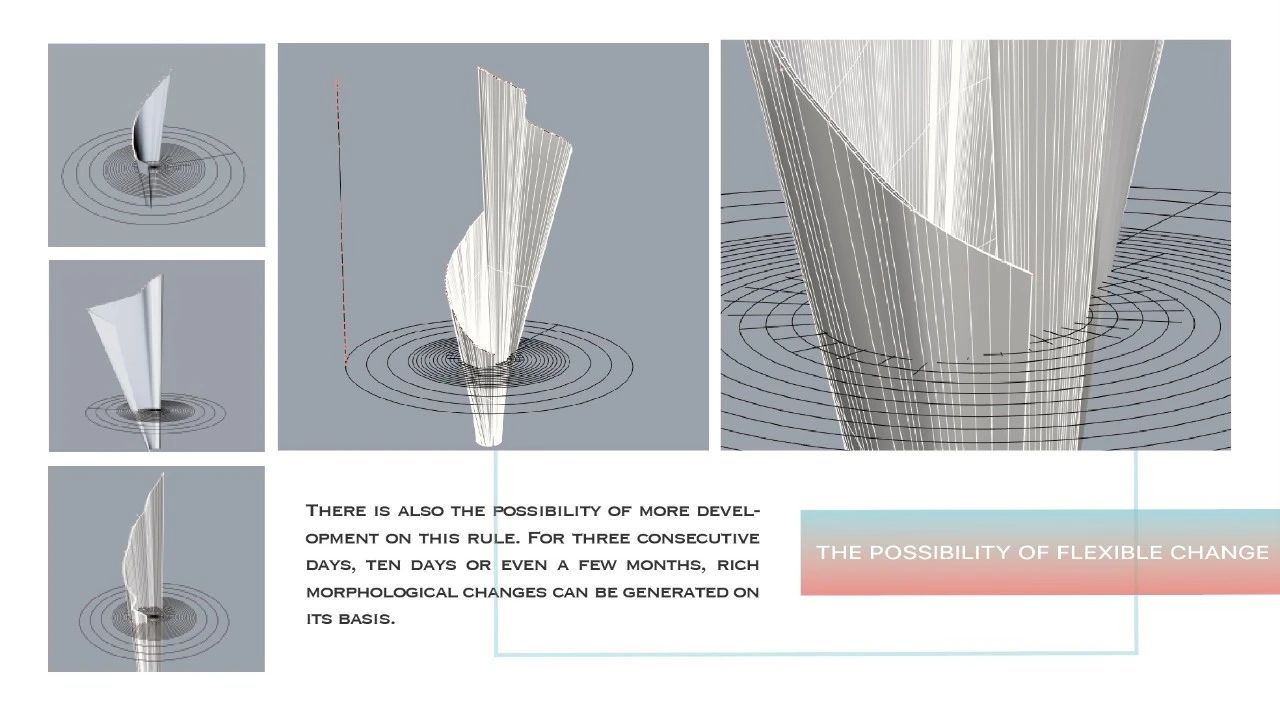

在疫情最严重的二三月份,很多词条的搜索量达到了空前的高度。我选择了疫情爆发最严重的一个月的三种人数(疑似病例人数,确诊病例人数,死亡人数)为切入点。在数据系统中提炼出对应的三维结构,做成具有象征意义的耳环,戒指,火炬等设计衍生物。

这次疫情爆发突然,其中很多问题都值得我们反思,也许在将来它会成为载入史册的全球性大事件,其纪念性尤为重要。于是我想通过这些设计作品的呈现,让人们有所感想,有所作为,去反思疫情到来的原因,去理解人与自然的关系,去构建更强大的内心,从链接到“链”,我想通过平面和模型的呈现完成这次设计。

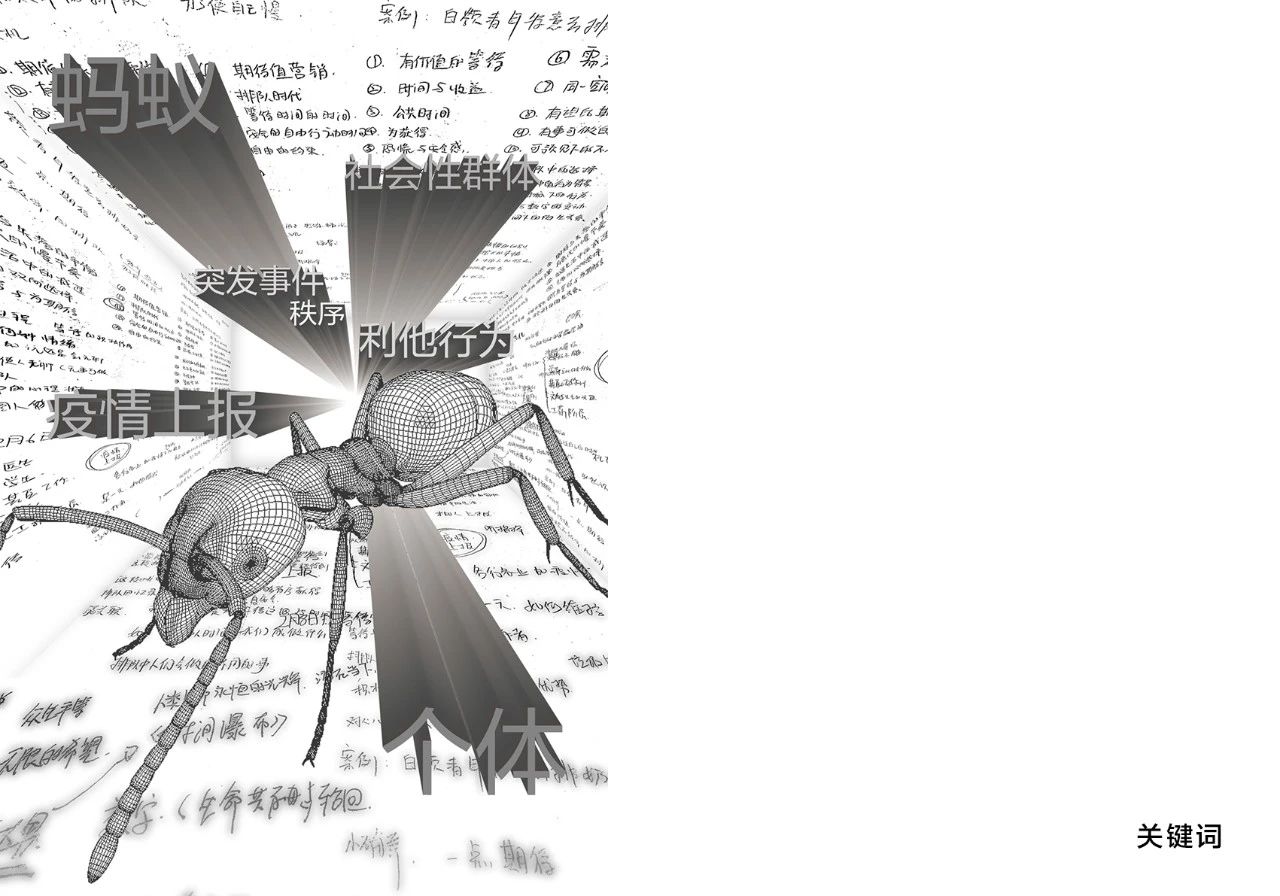

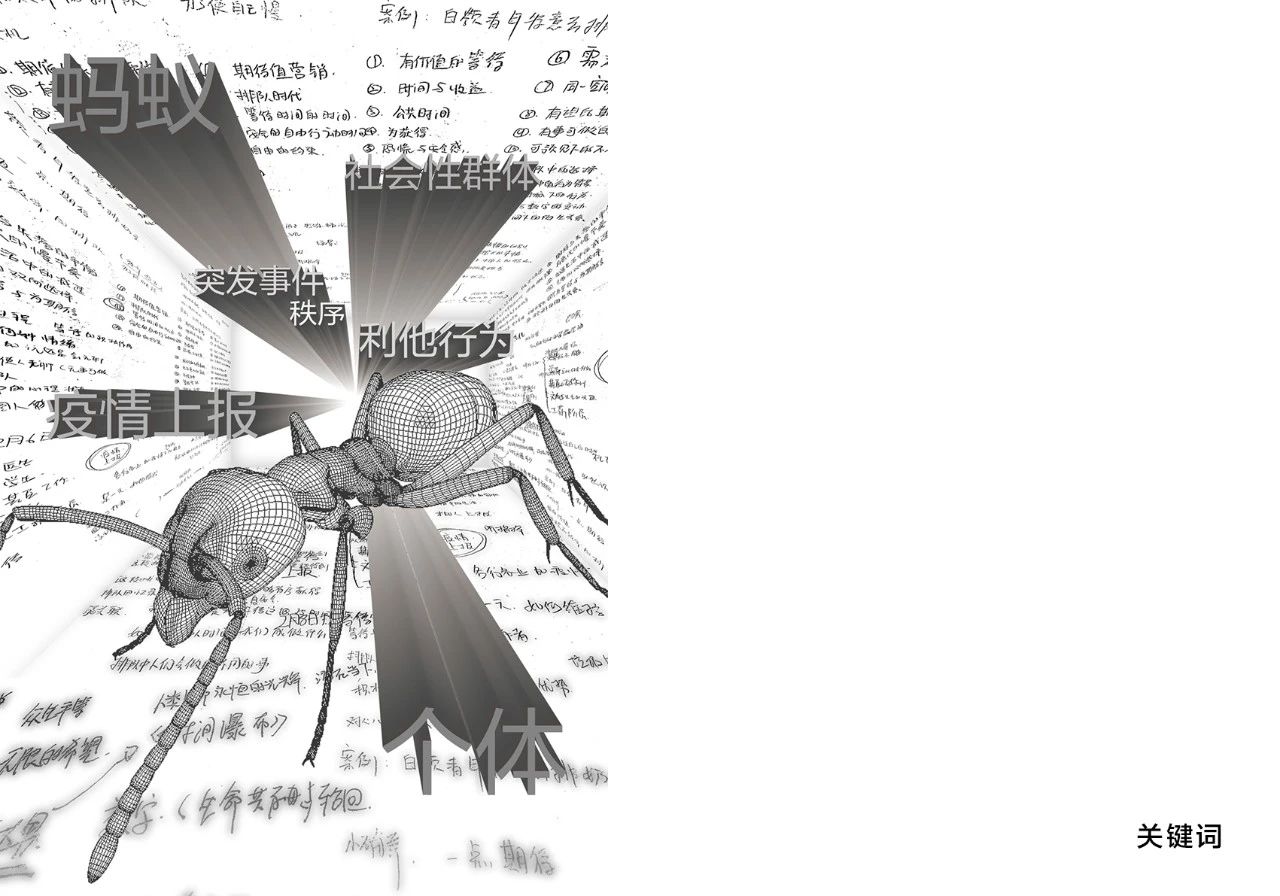

在我们的一贯秩序被突发事件影响的当下,我们的社会仍旧保持了相对的稳定,这种稳定是源自于群体的共同成果。蚁群是典型的社会昆虫,人同样也是社会性动物。通过视觉的方式,以蚂蚁的社会行为为线索,来讨论在如今的事件当中,我们每一个人在事件中的意义,其中的每一个个体都是重要且不可缺少的,但又只承担了极少的部分。

石君宜

导师:何君副教授、吴帆副教授、王捷副教授

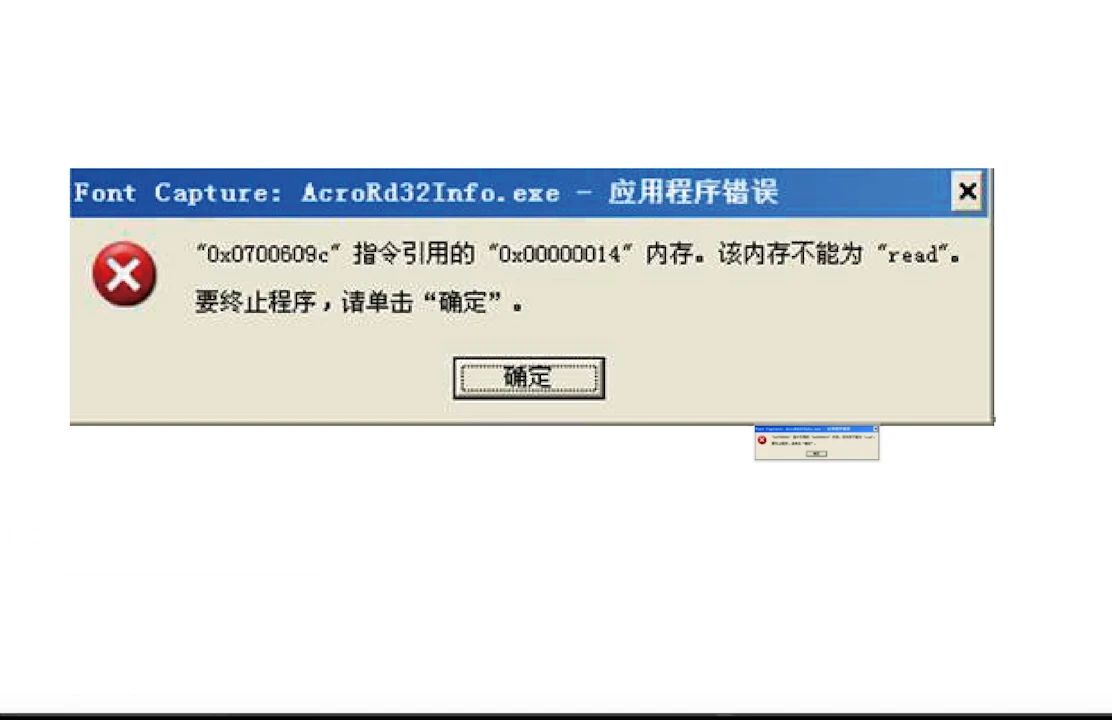

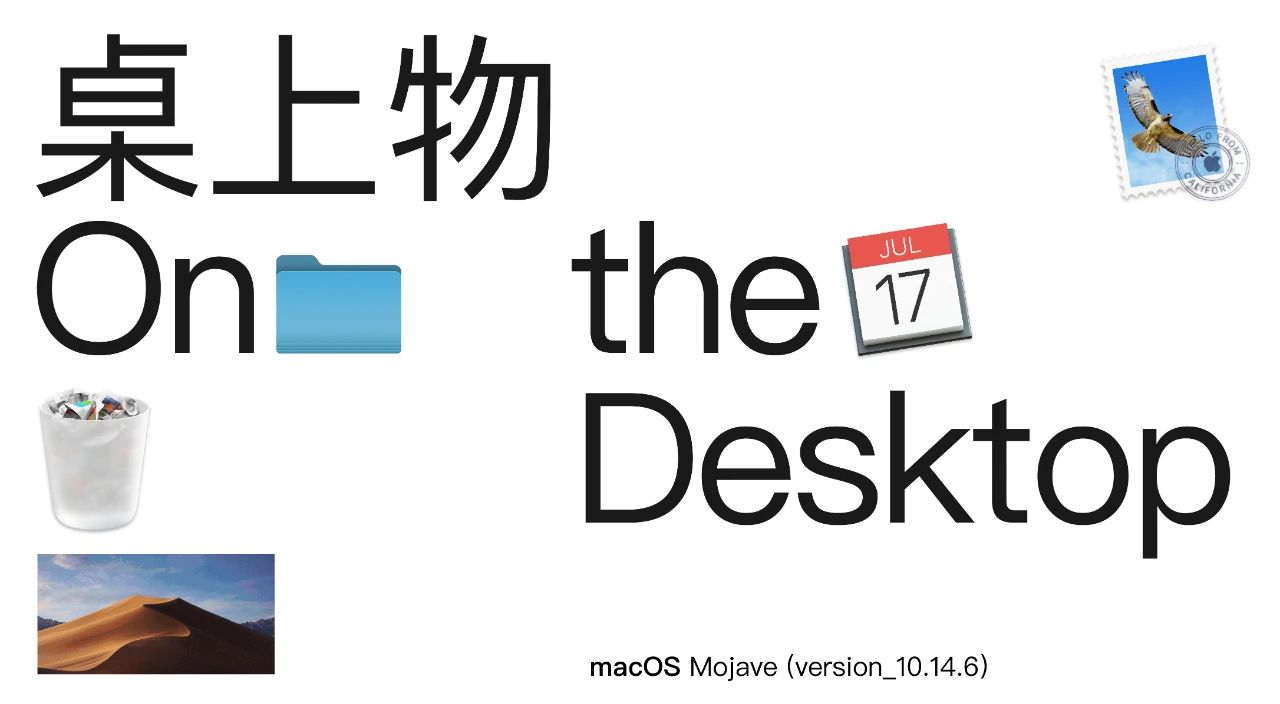

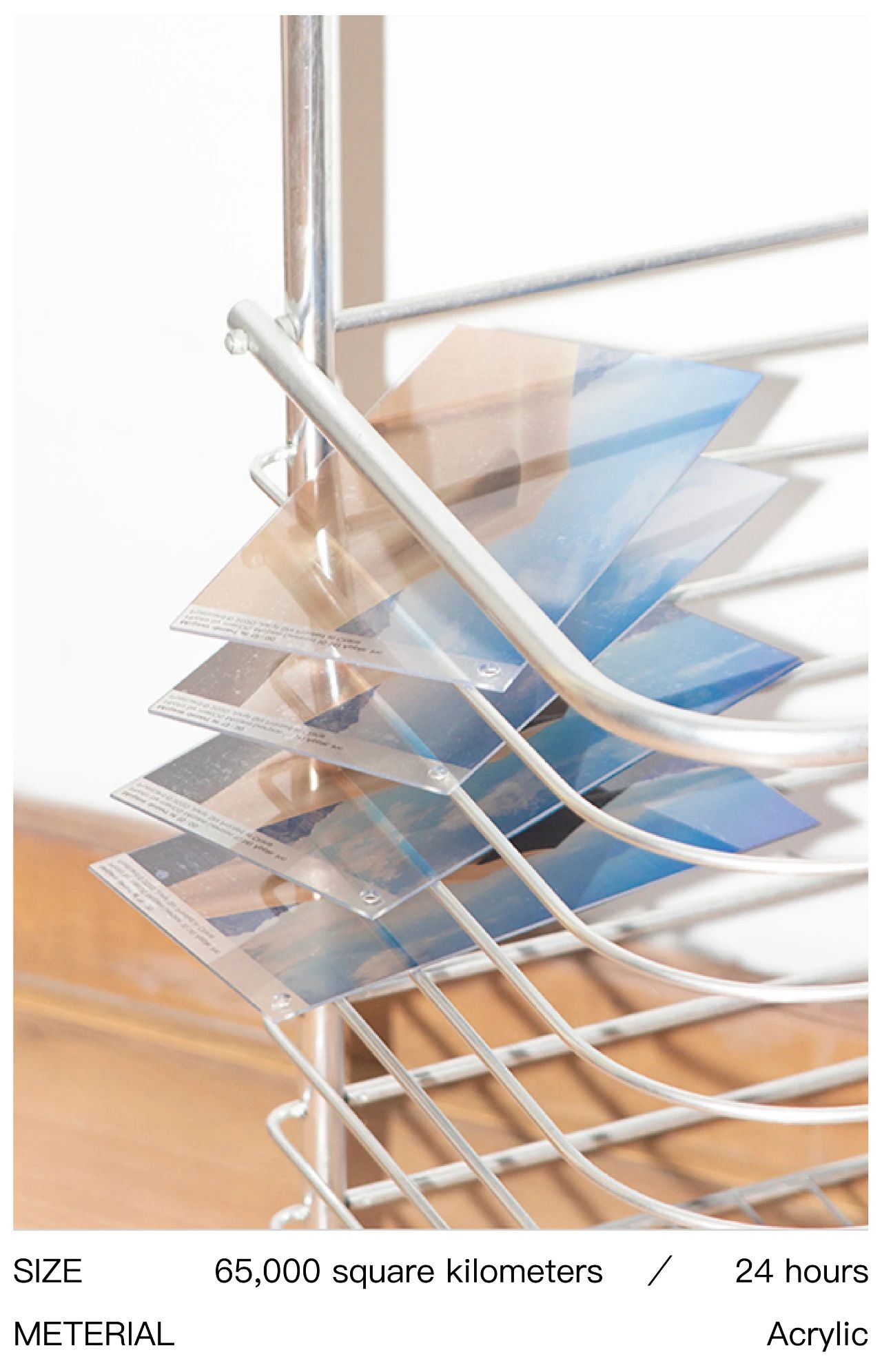

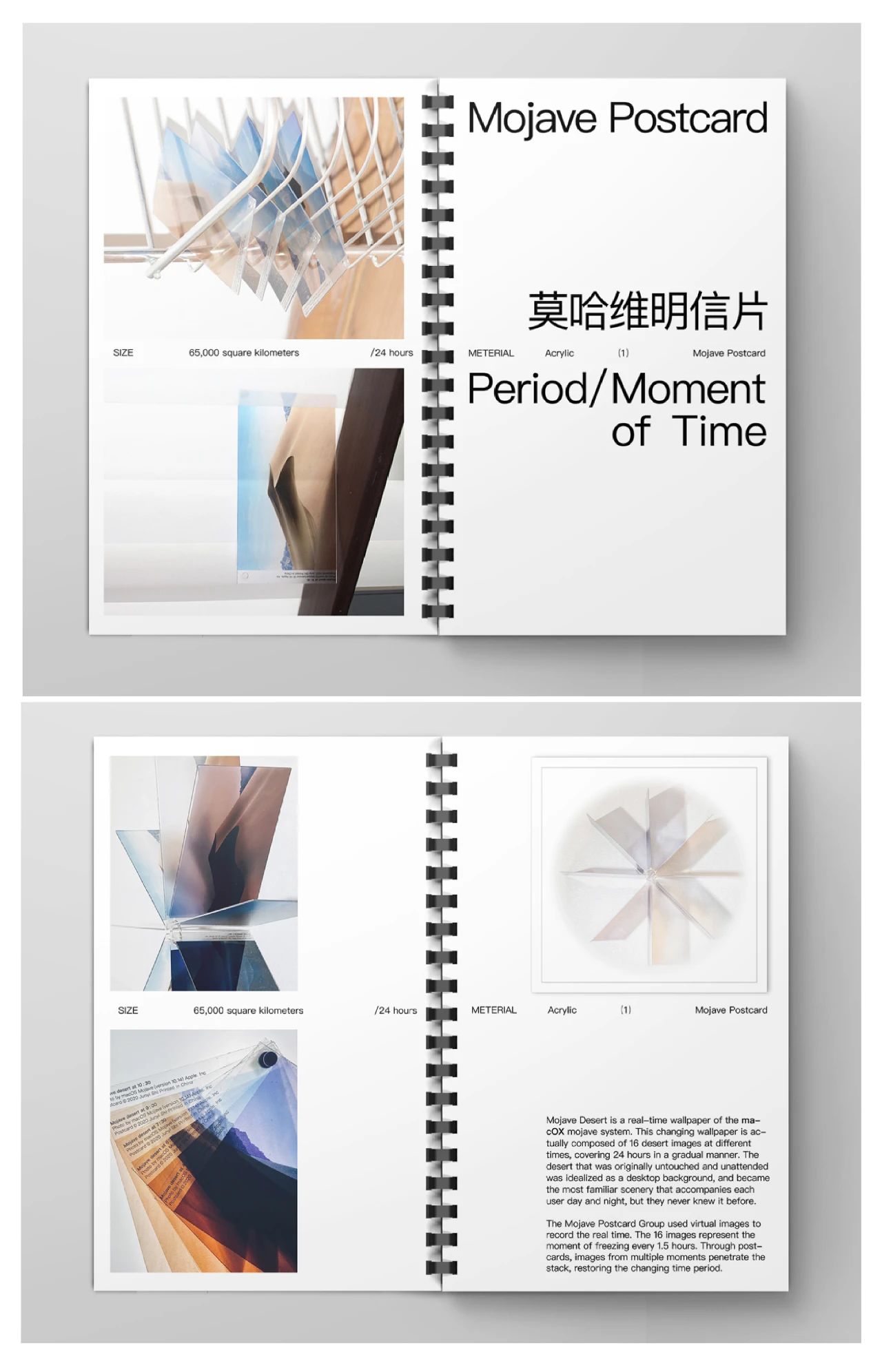

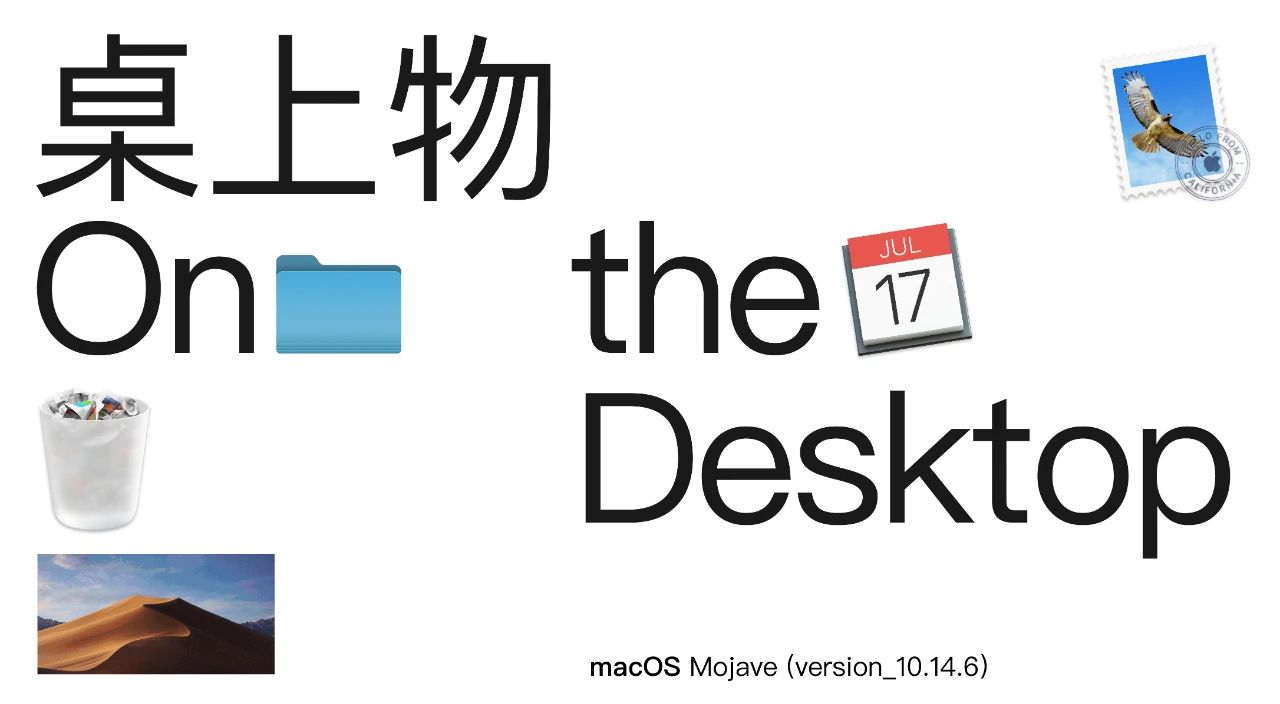

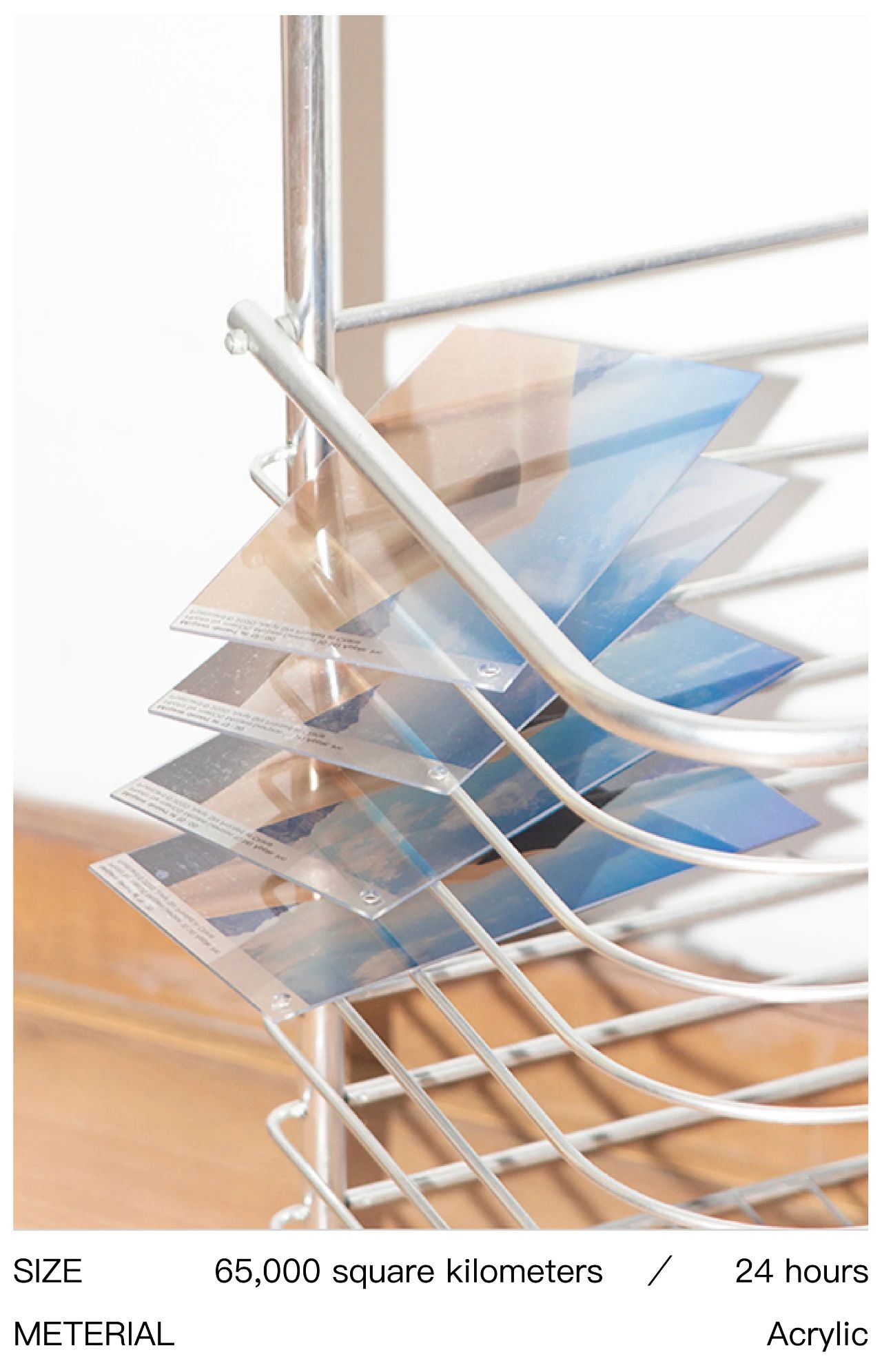

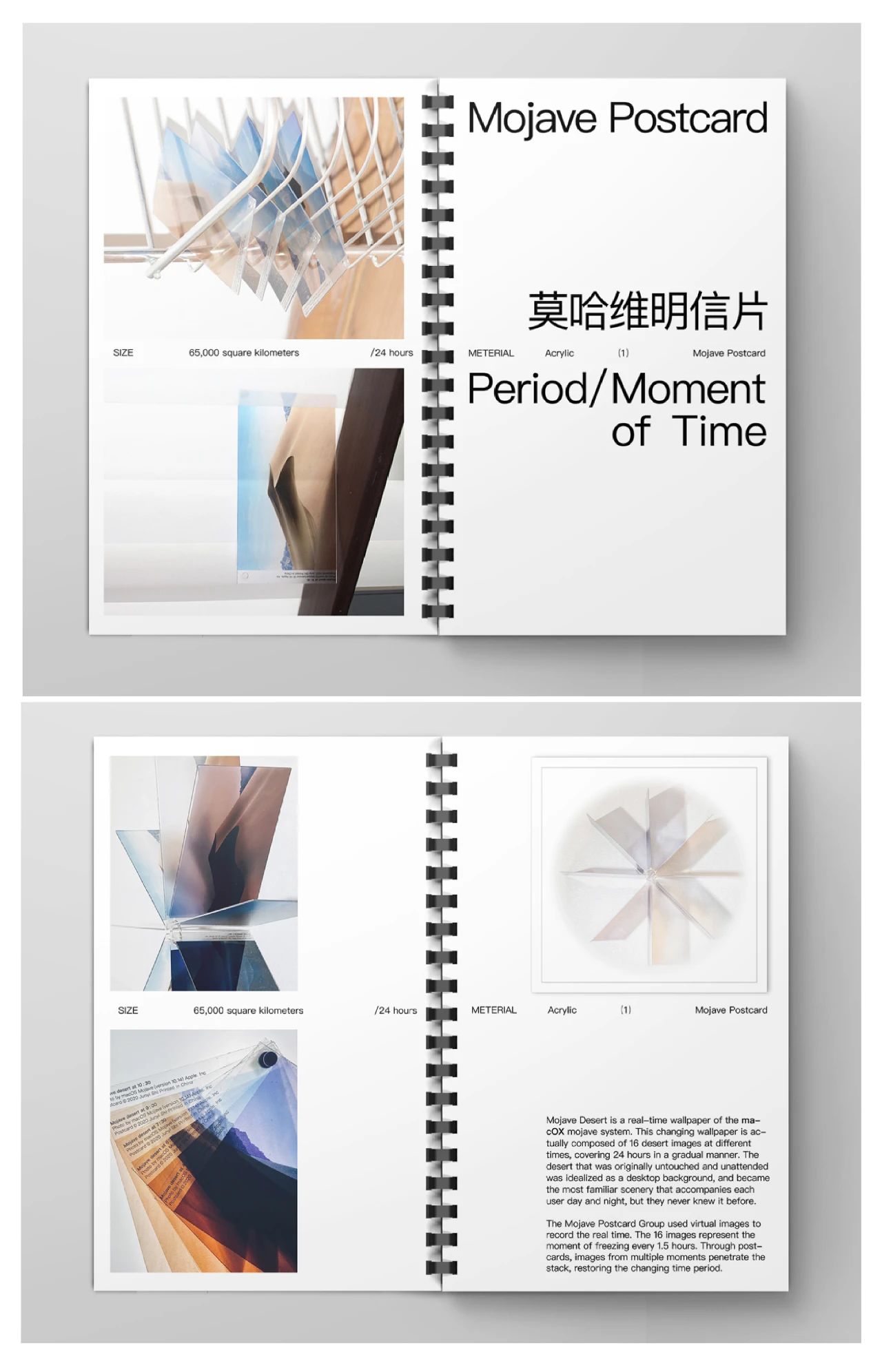

在“真实”世界和虚拟桌面中,物件相似的外表下有着截然不同的属性。当这些仿真的电子物件成为当代每个人工作生活的一部分时,也形成一种景观,被熟知却不曾被占有。我们创造虚拟,却未曾拥有它。“纪念物”有别于图像和电子数据,使虚拟的景观变为可占有的物件。作品选取了6个电脑桌面上的物件,并用他们诞生的逻辑——拟真来将其“临摹”成真实的纪念物。物件也摆脱了原有的功能属性,用它们的方式解读了我们的“真实”。

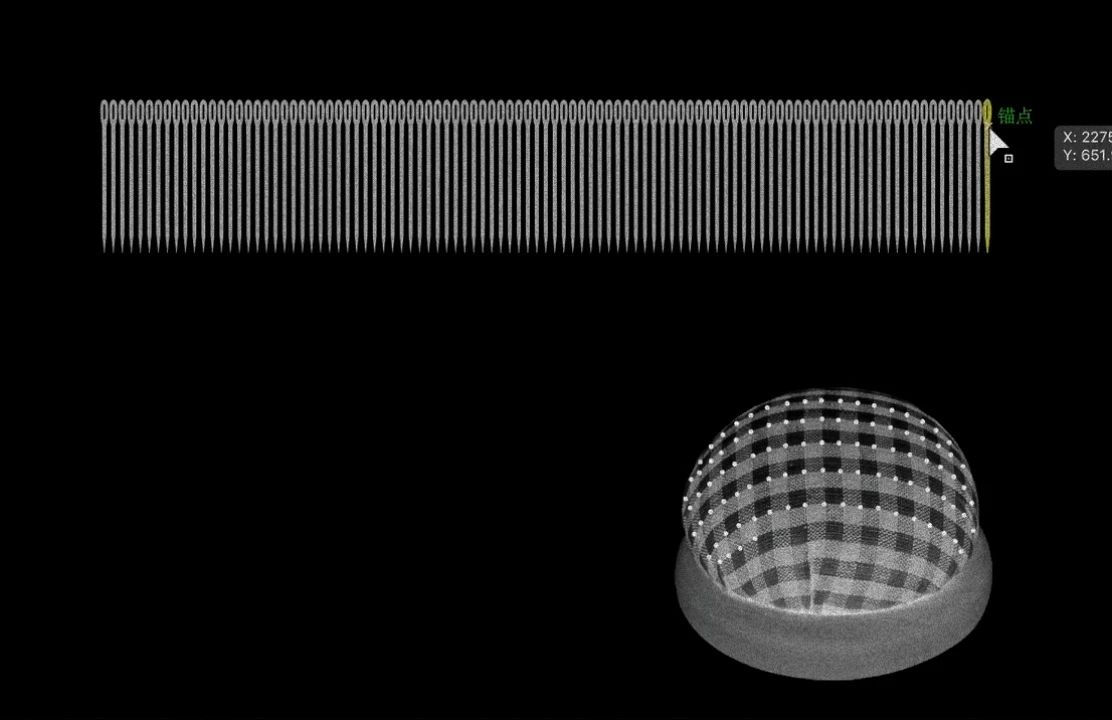

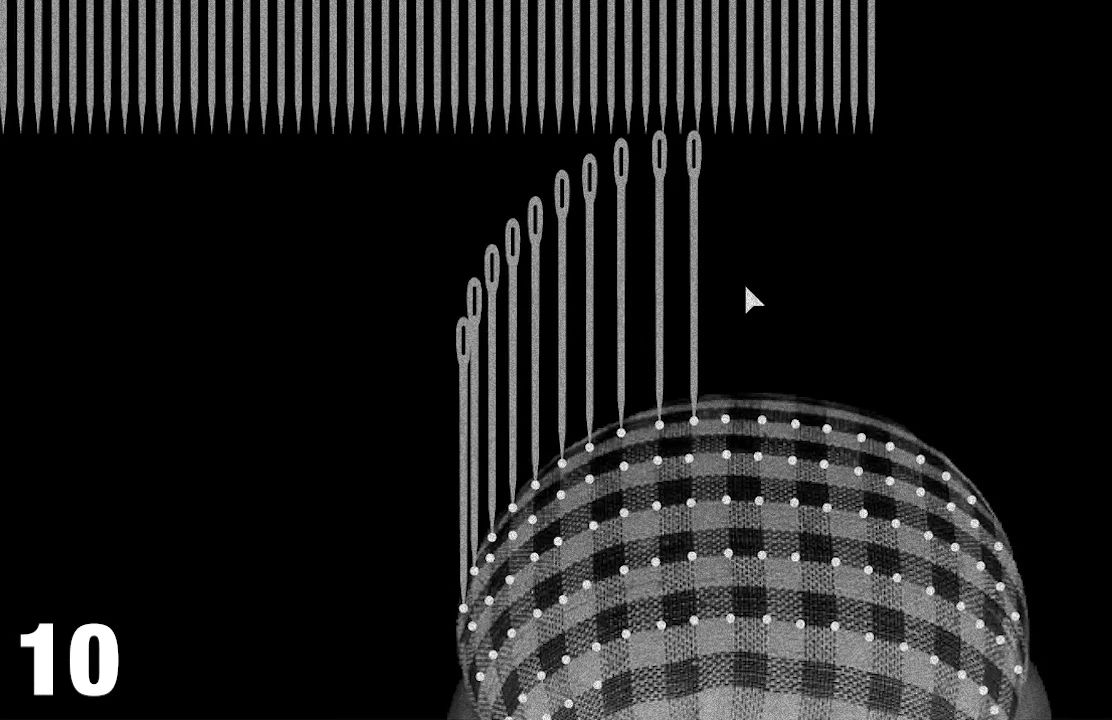

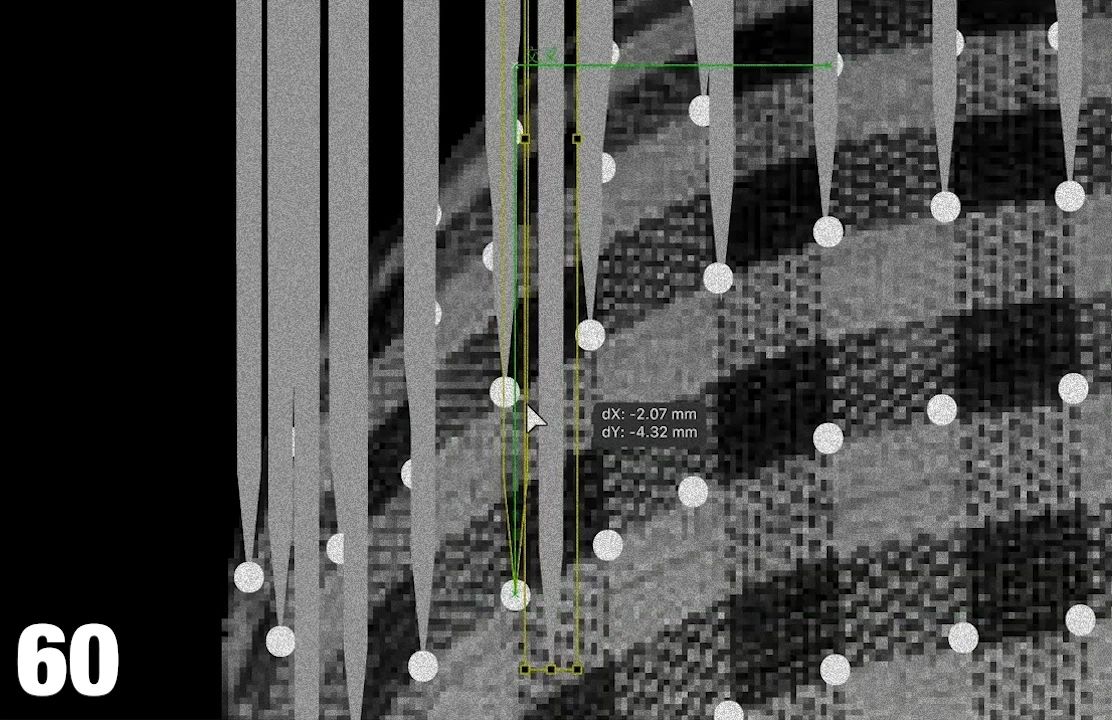

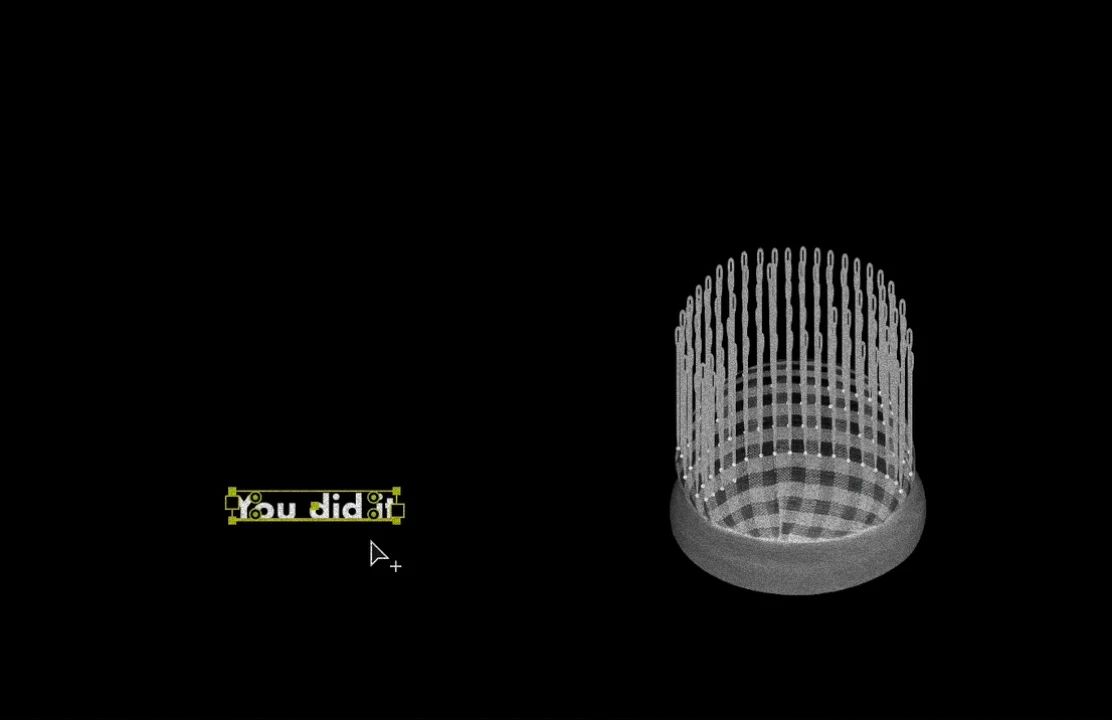

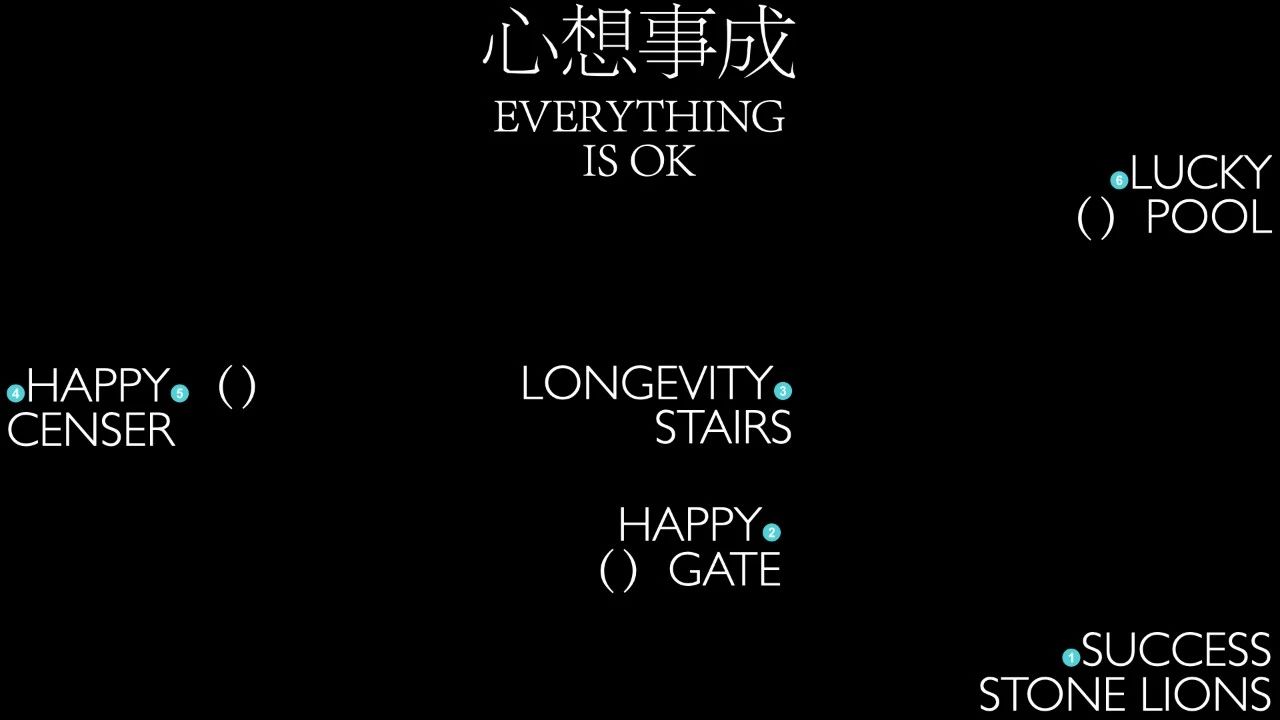

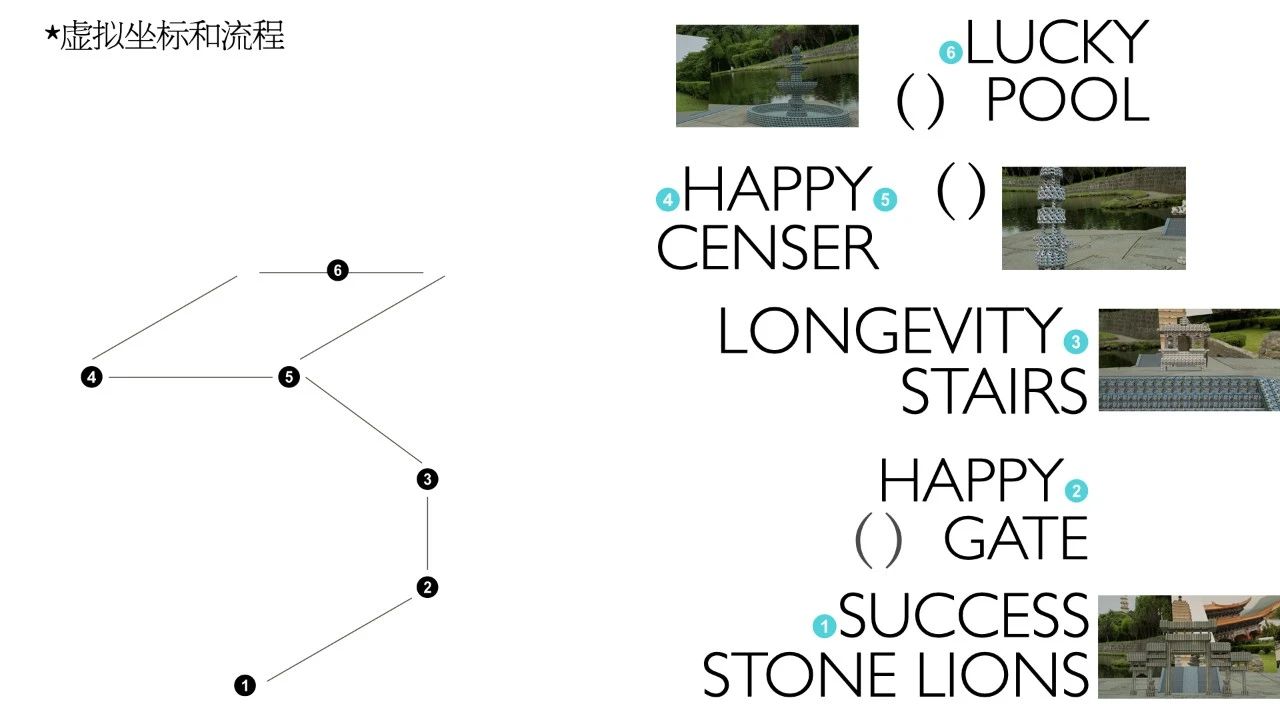

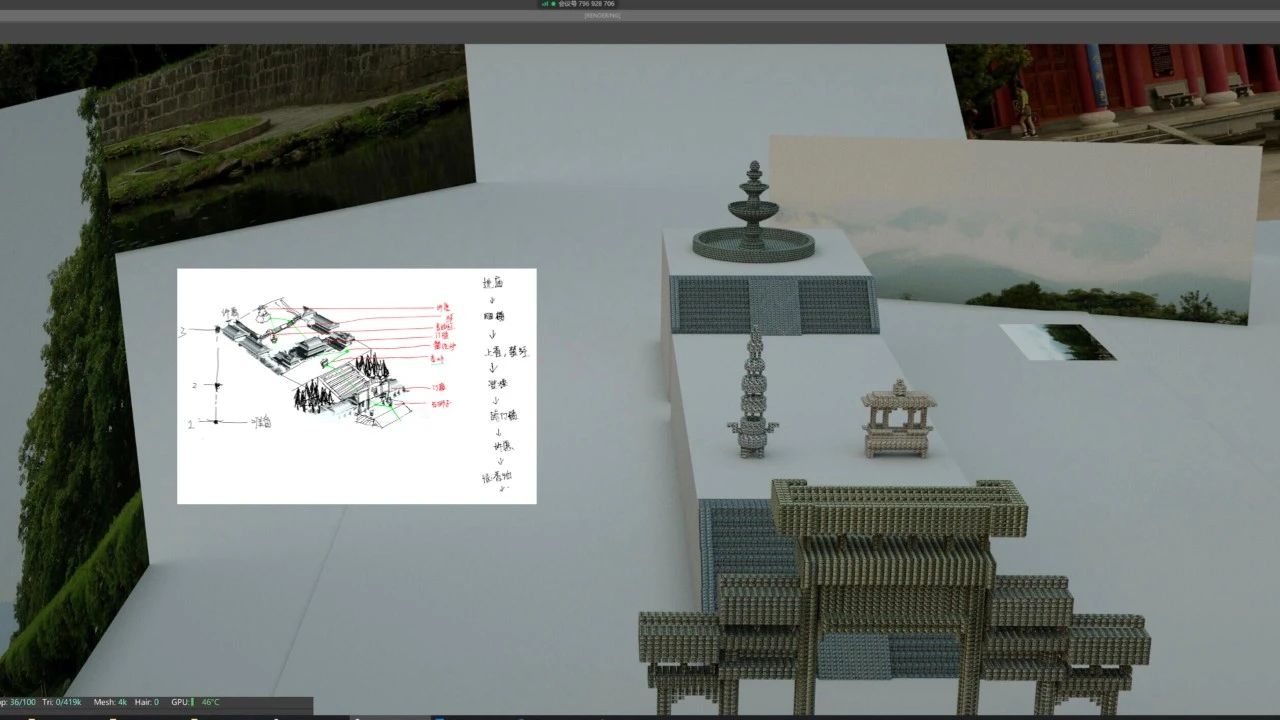

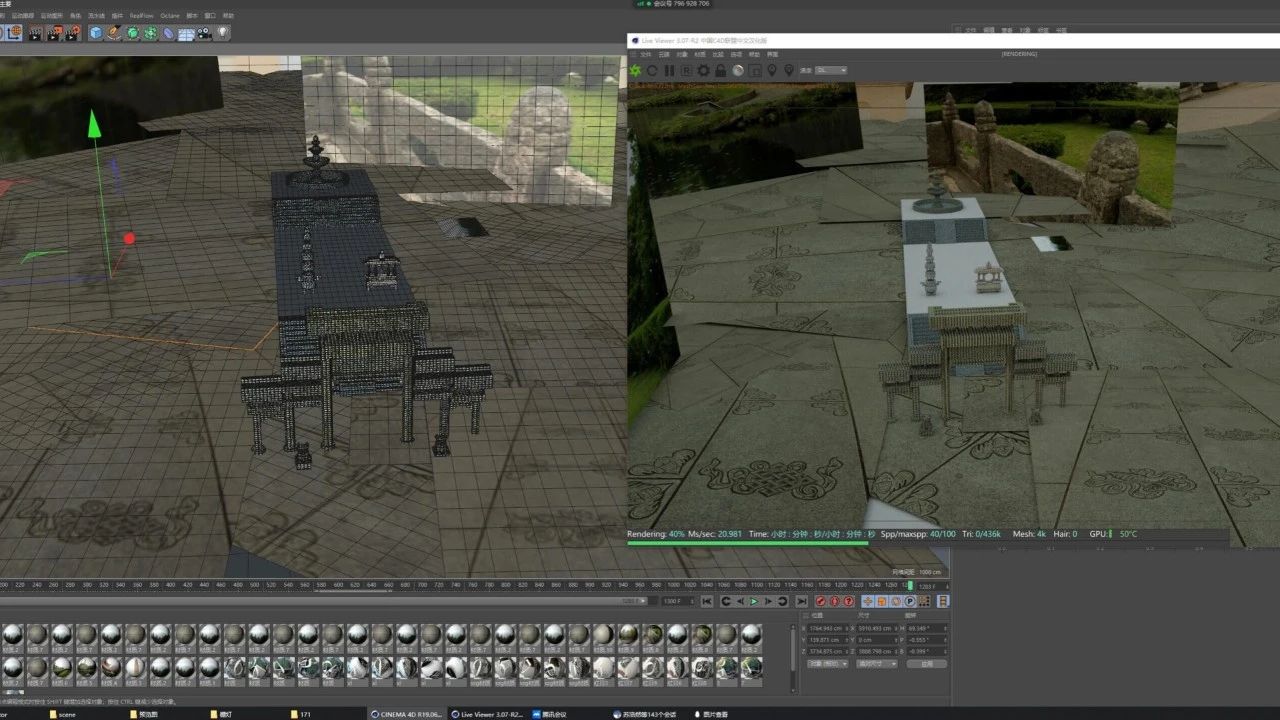

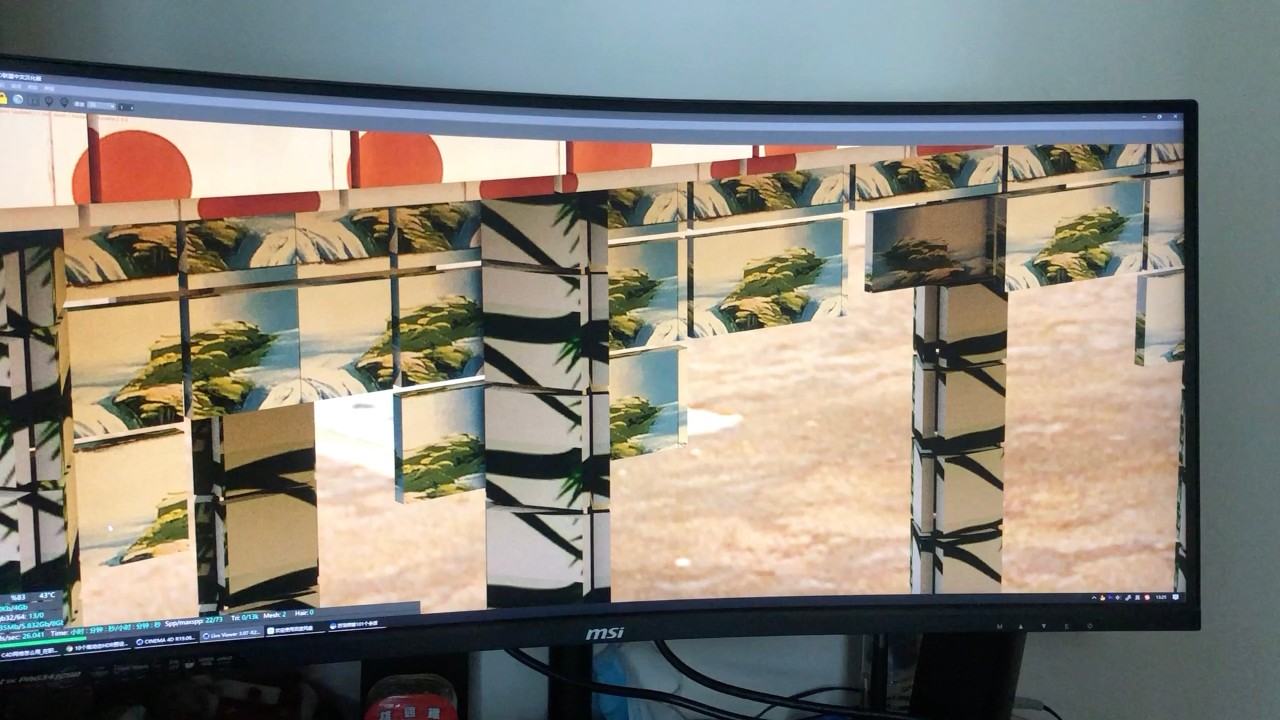

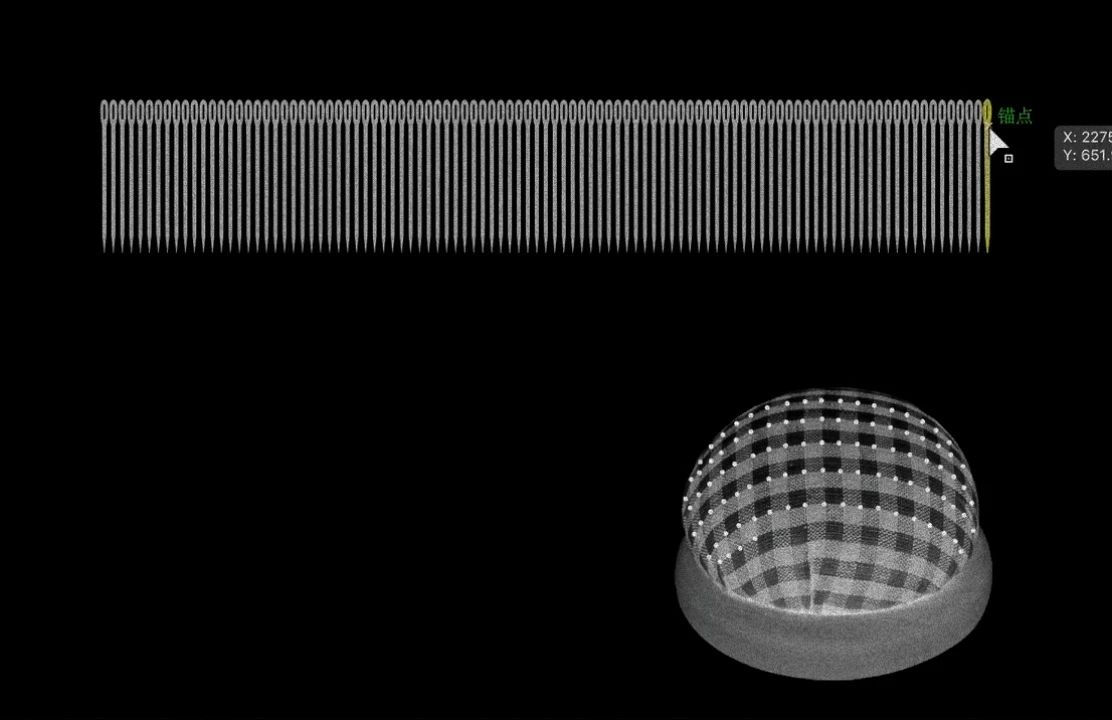

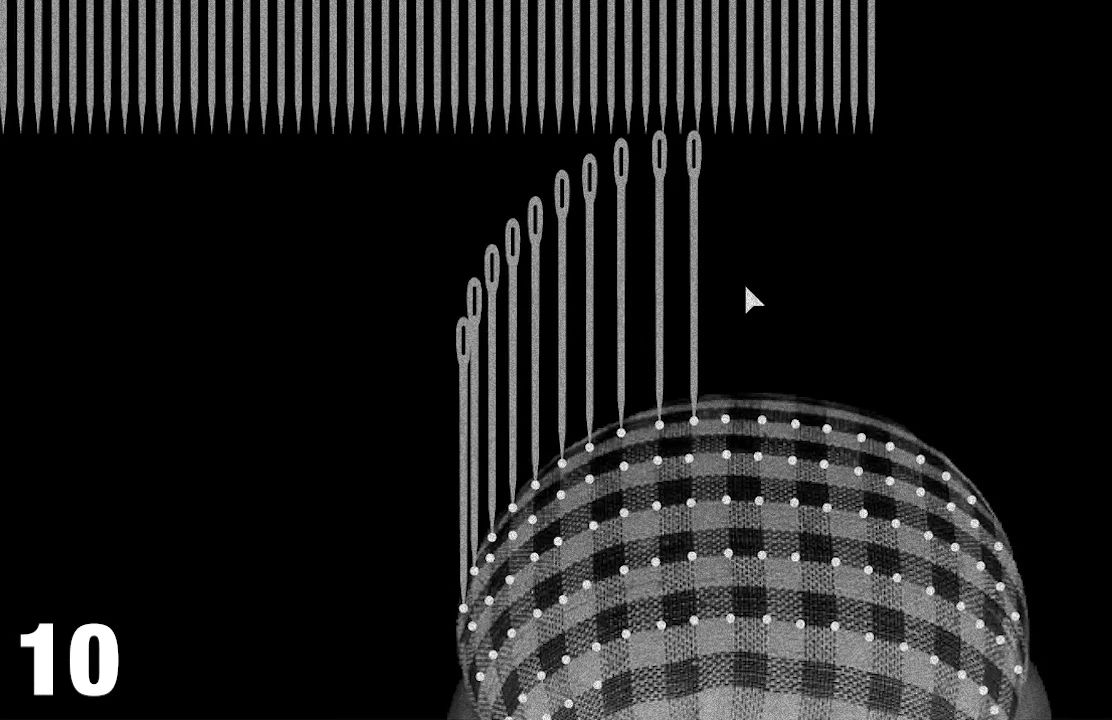

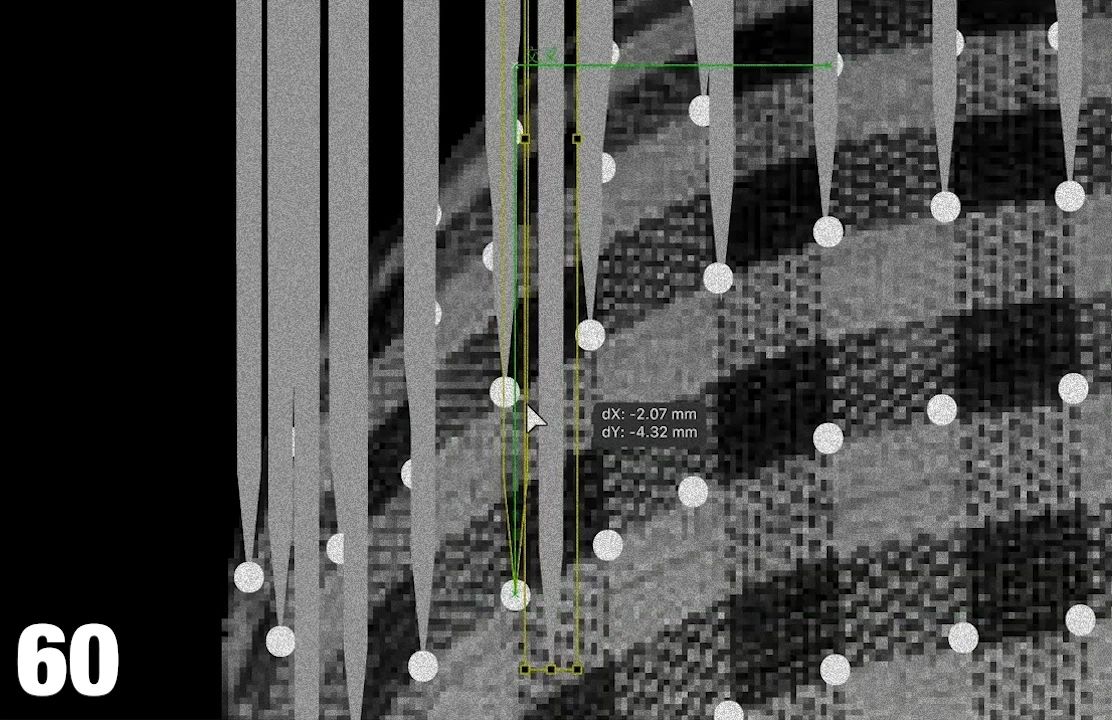

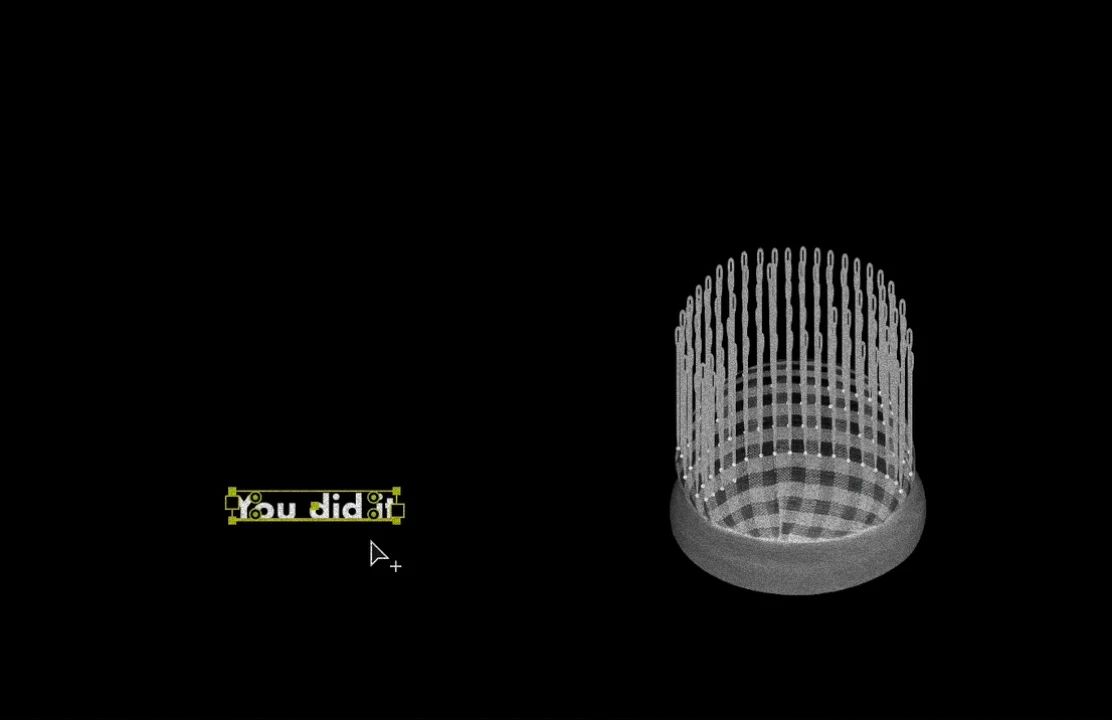

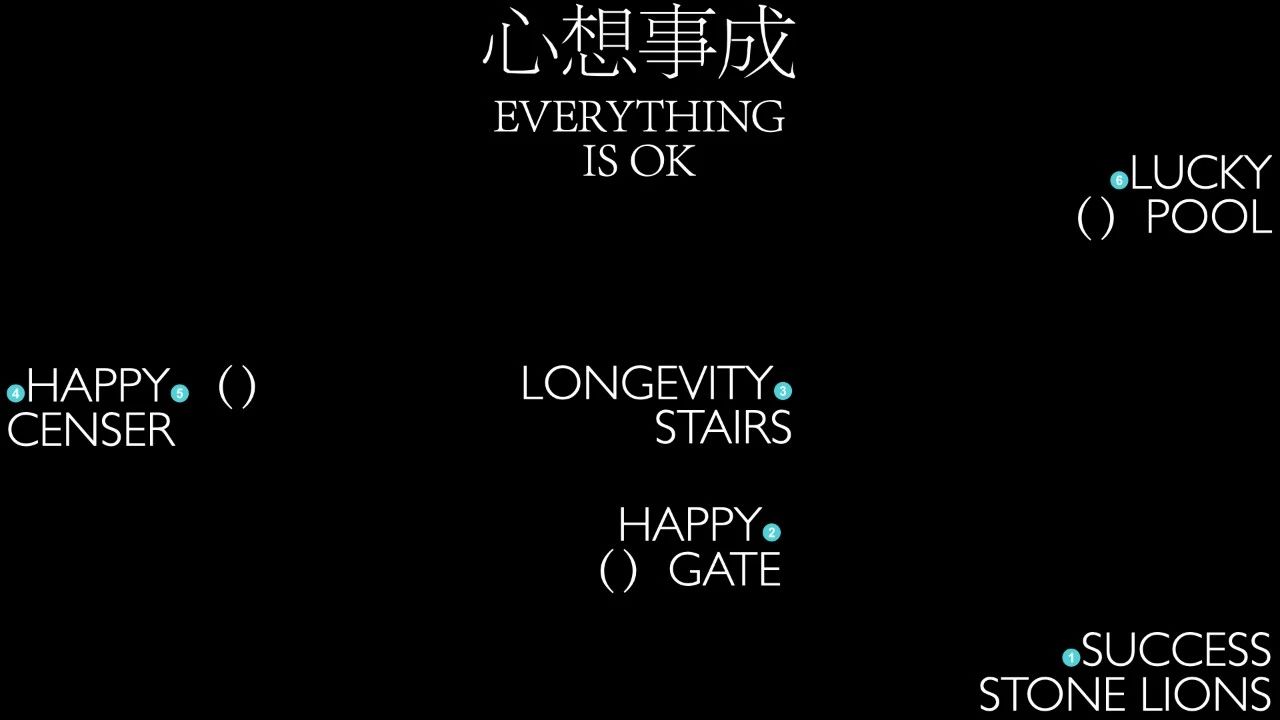

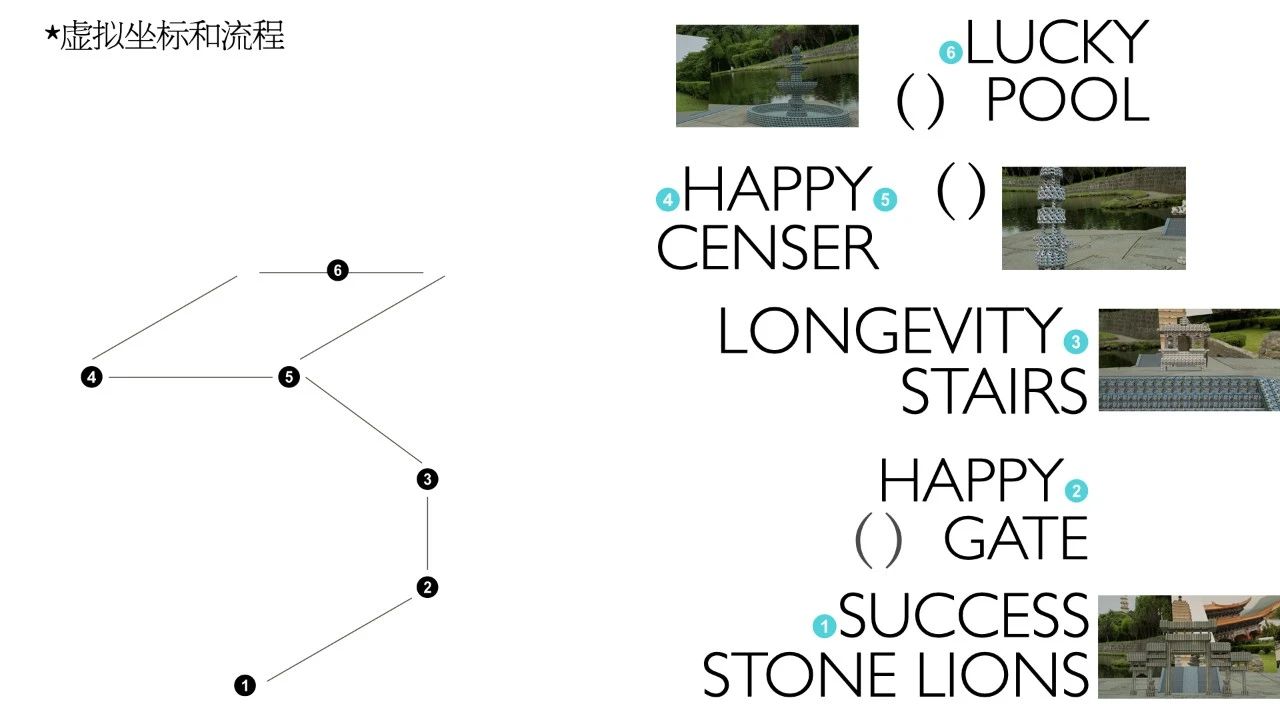

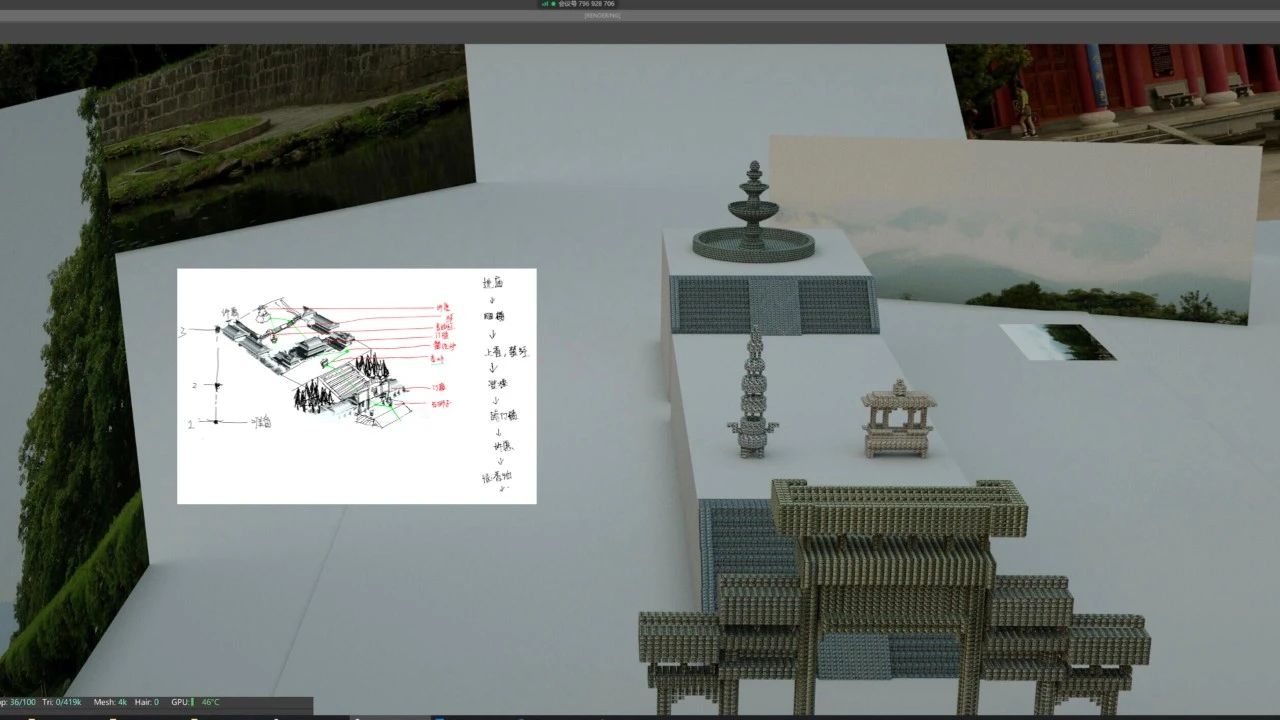

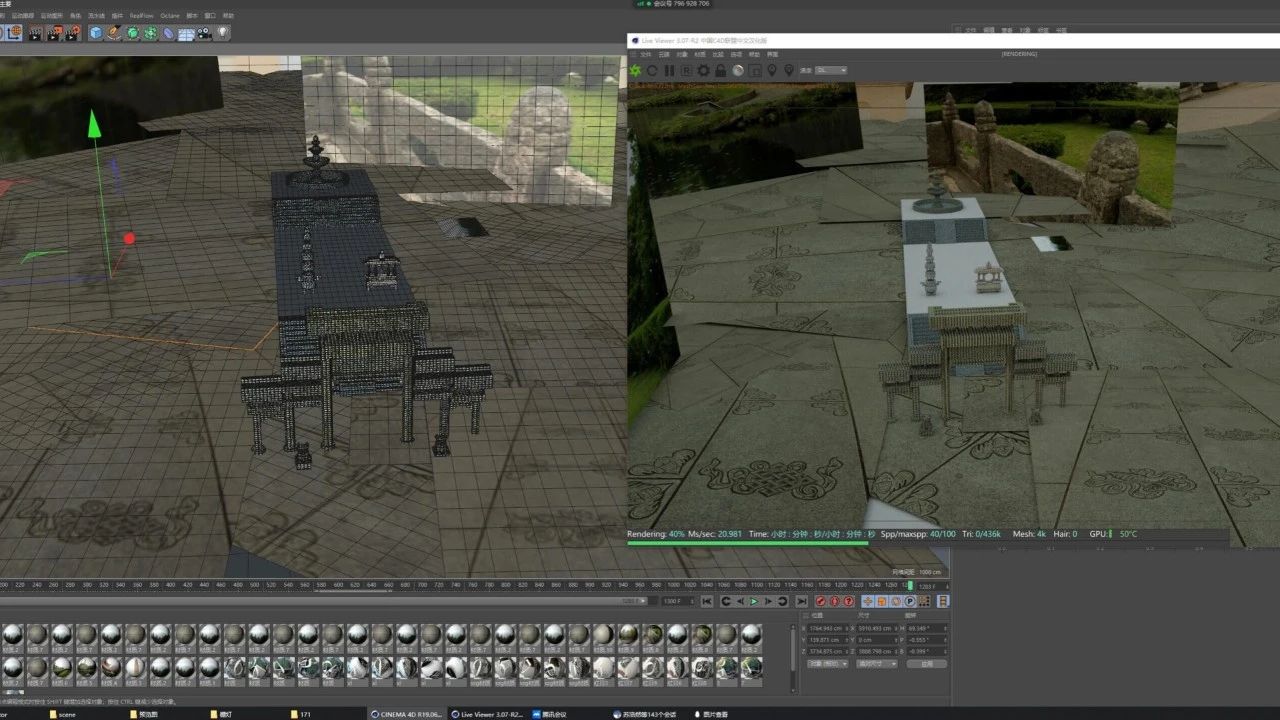

从小受长辈影响,去寺庙祈愿求福似乎成为了家人每年的一项必要的活动。因为不可抗因素,原本常年不断的仪式也宣告暂停。希望在虚拟空间中通过再现许愿祈福相关物件以模拟许愿祈福这一仪式,探讨在行动与空间都被限制的当下,我们如何通过虚拟引发人们对现实中既定许愿模式的共鸣,在虚拟空间完成生活中必要的仪式感,获得精神的满足与安定。

虚拟对现实的入侵已成为生活的一部分,“真实”在当代需要被重新思考和定义。“美颜+数字”的组合在不断满足着人们的心理,但千篇一律的美颜效果也使得人们对现实中的自我产生了病态化的逃避心理,“外貌完美”的审美方式所引起的疲劳和焦虑心理成为本次创作的出发点,以电子首饰的佩戴方式和观者讨论虚拟、现实和入侵后病态化的状态方面话题。

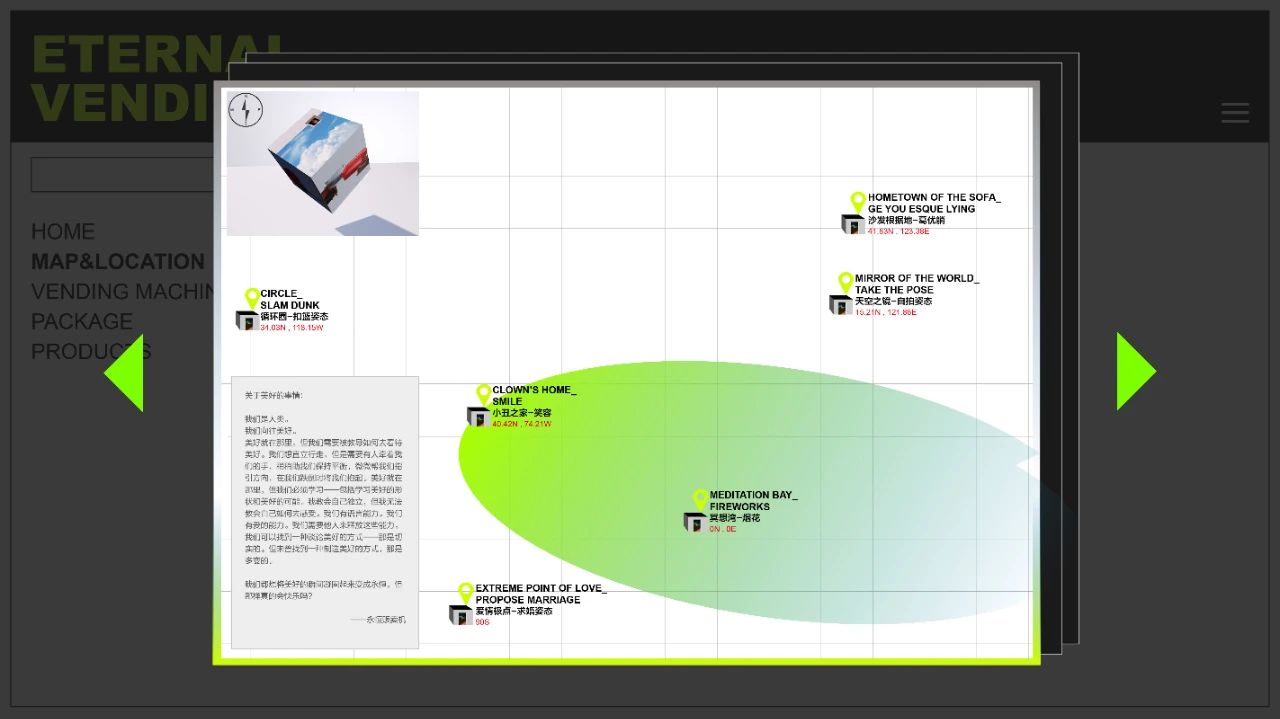

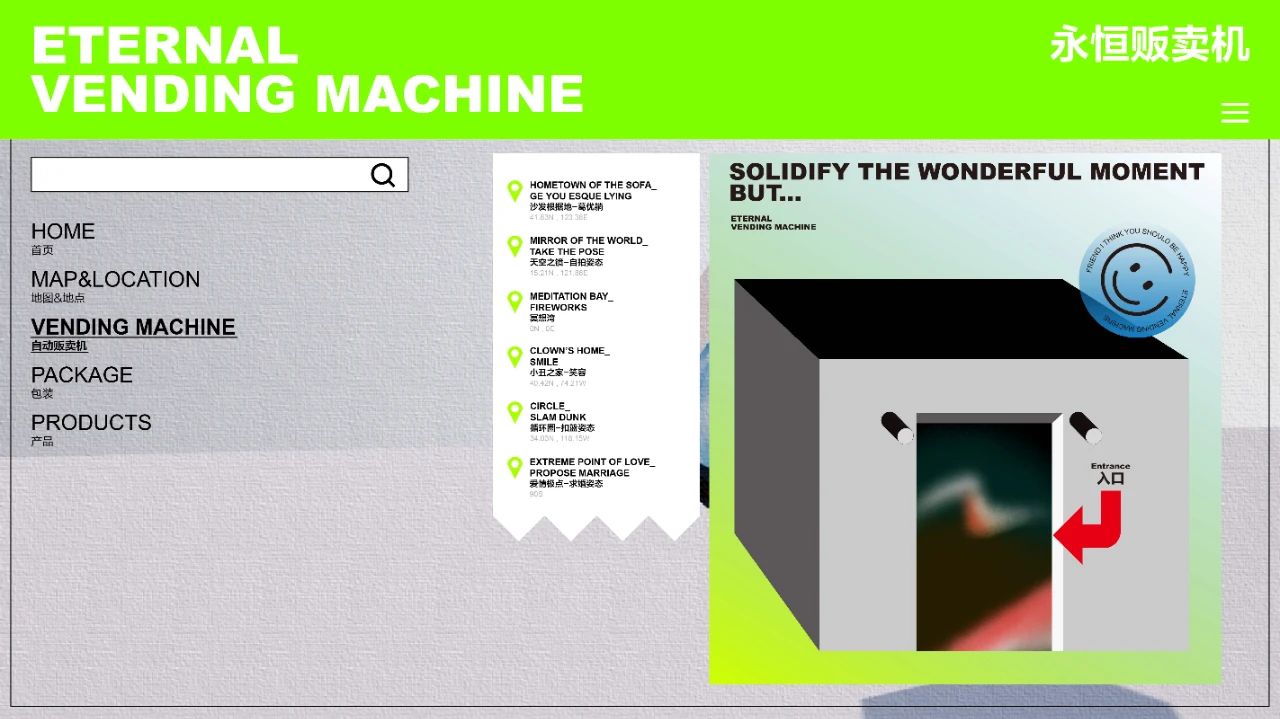

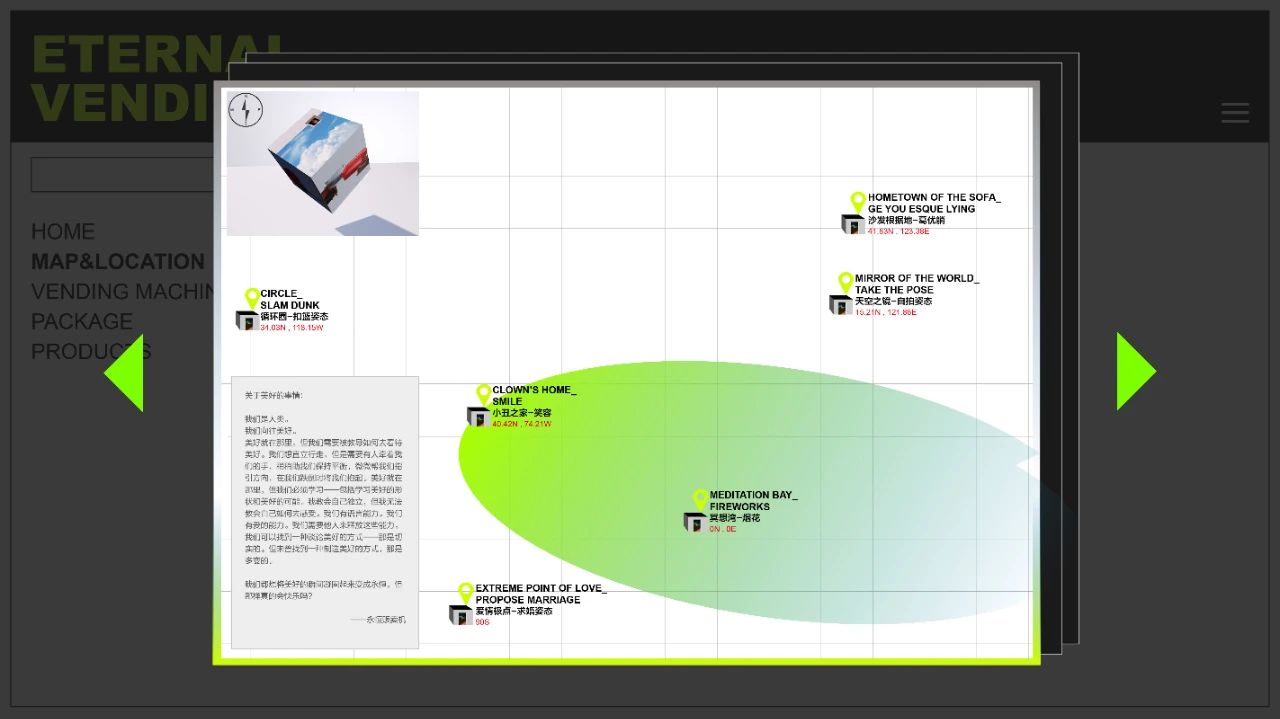

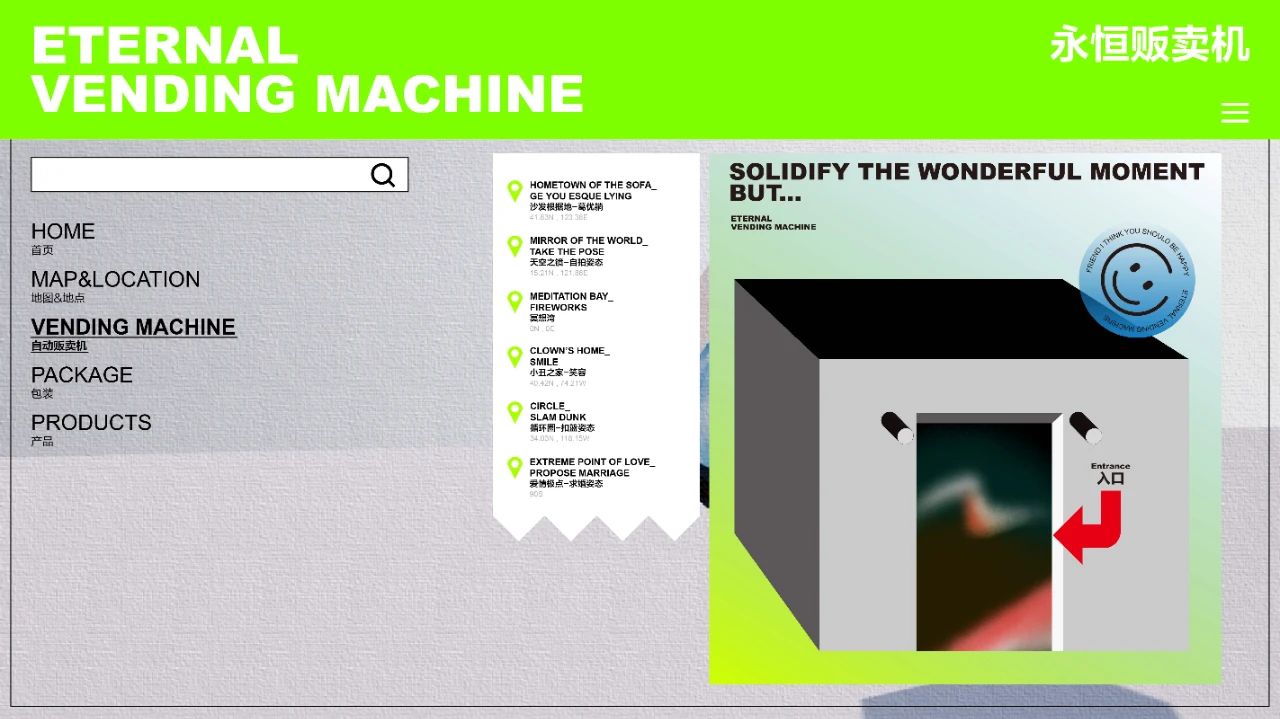

永恒贩卖机试图解决人们因为贪婪或执念,想把瞬间的美好凝固为永恒的非合理需求。

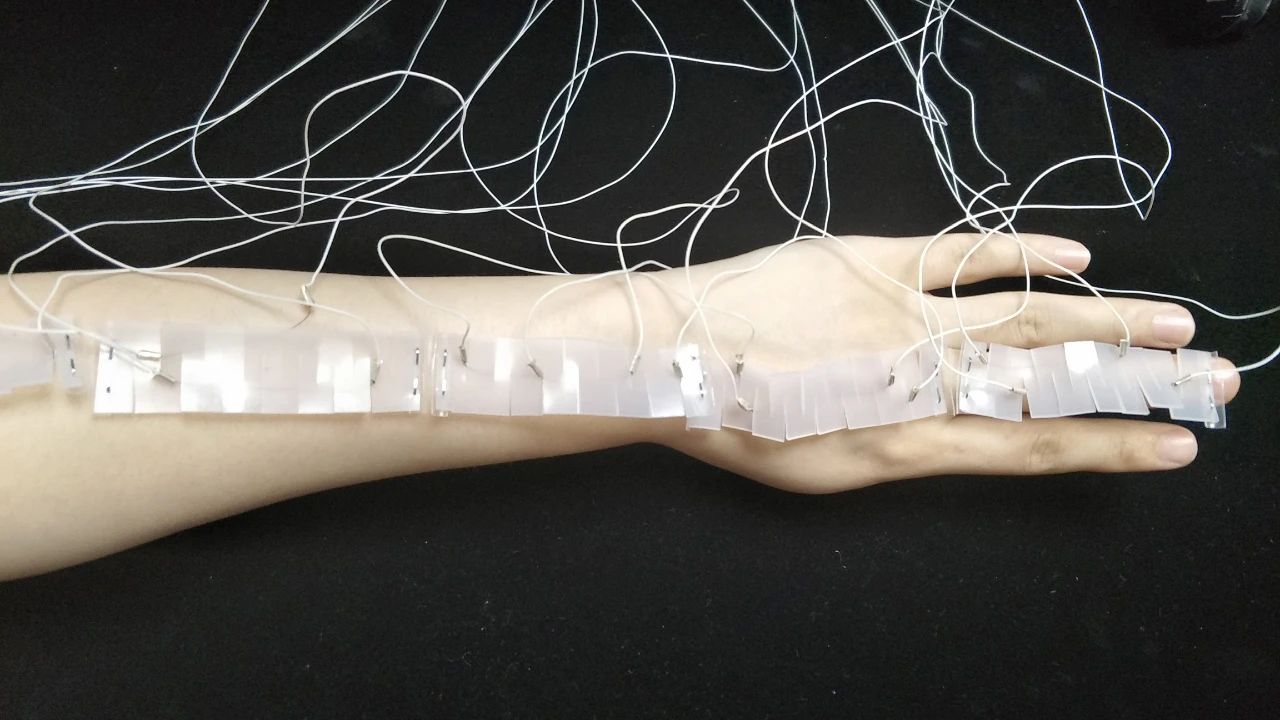

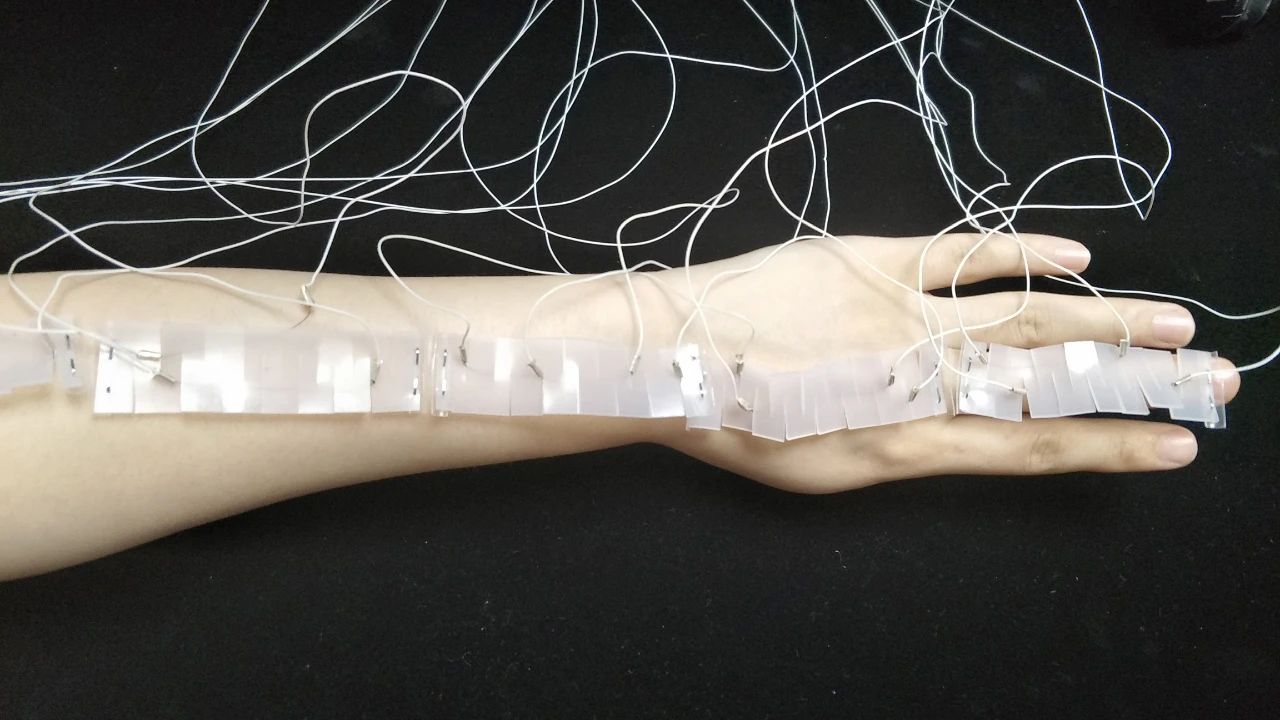

结合现实的生活语境,选取了6个社会认可的美好瞬间,将每一场景下人物的身体动作进行固定,身体动作做为一个可观赏的视觉符号,使旁观者和使用者自身都有对于“凝固美好瞬间”有不同的感受。通过将美好瞬间推演到极端状态下的戏剧化预演,希望人们思考欲望和肉体之间的关系。

31.

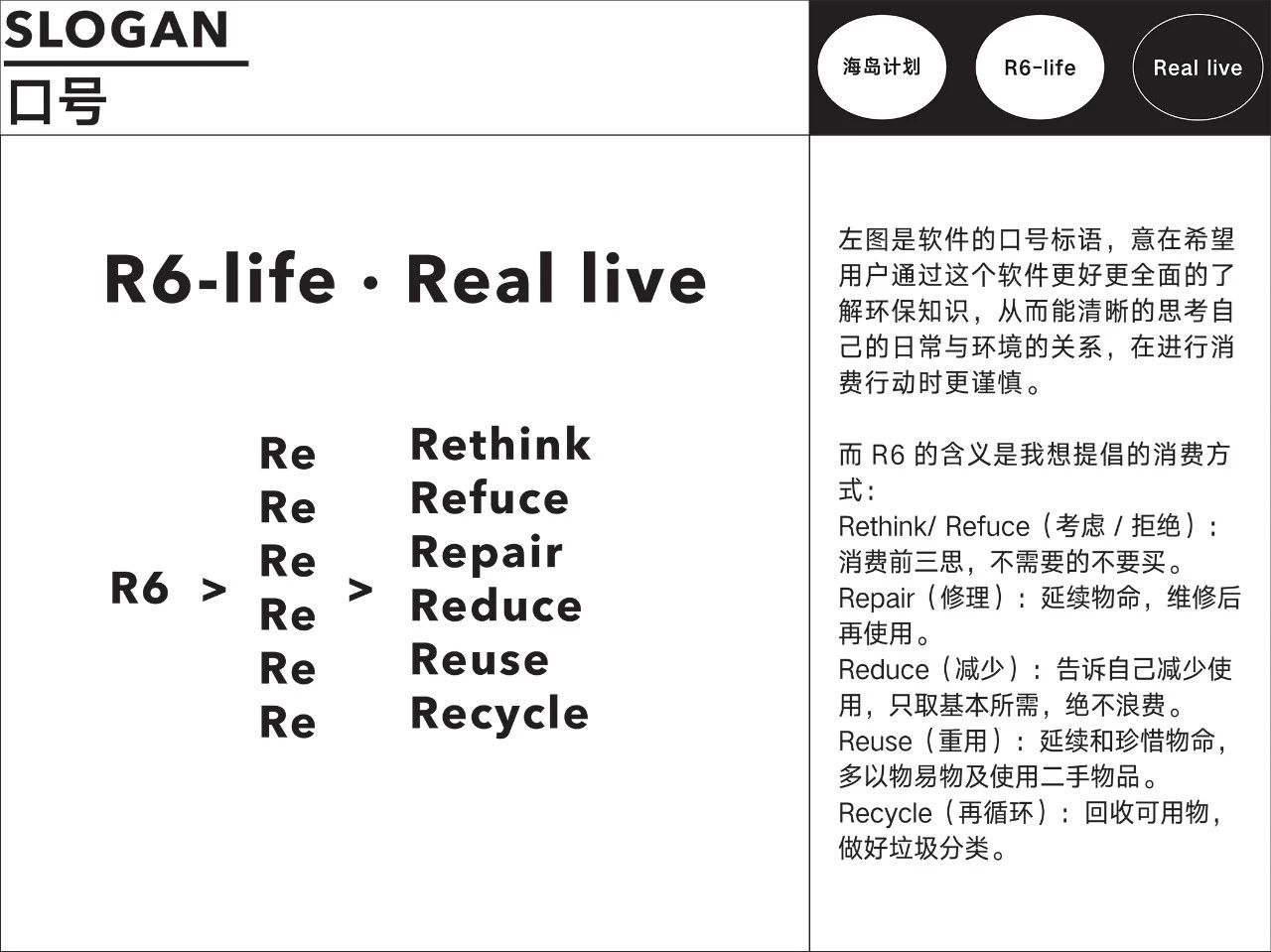

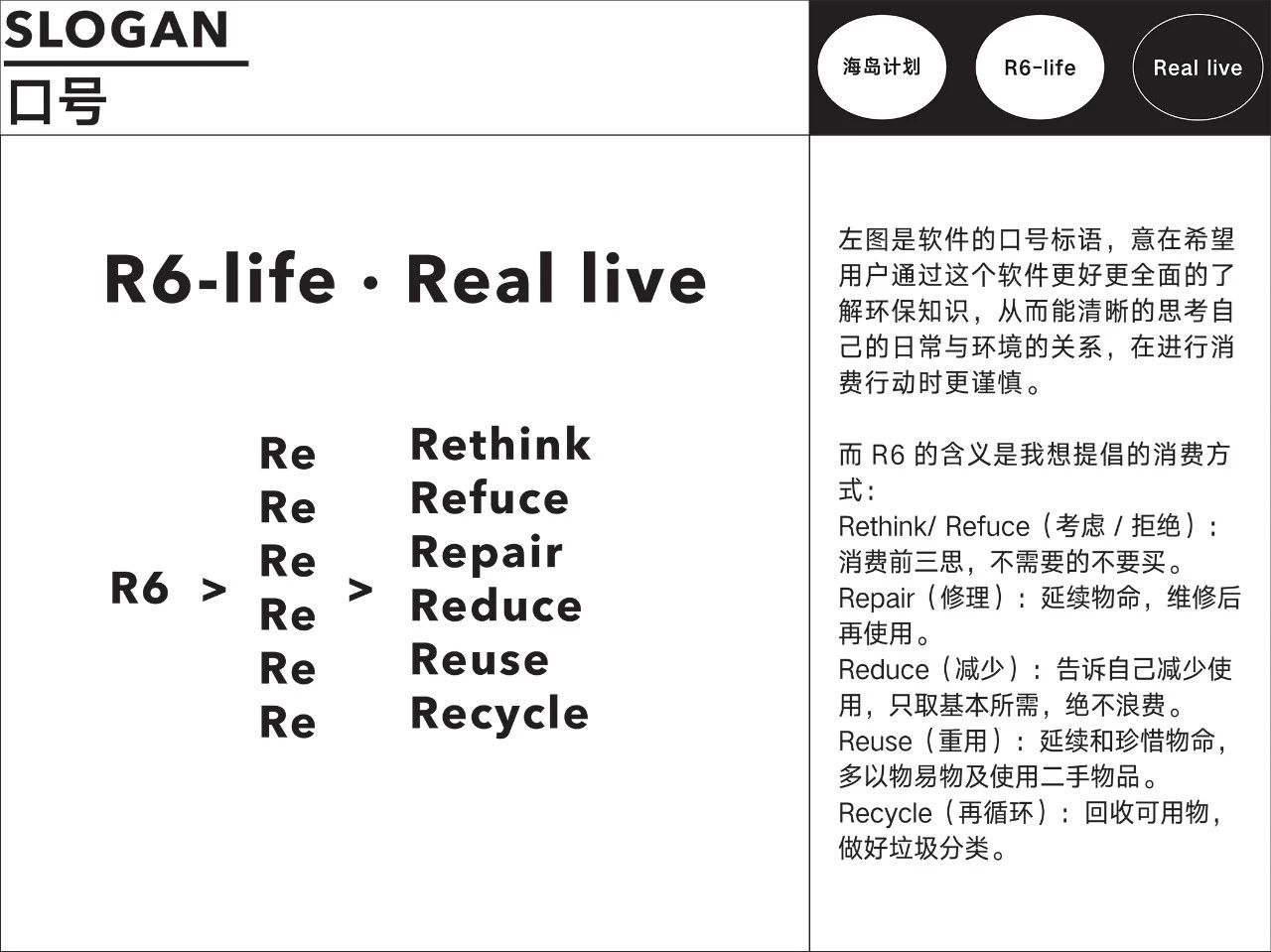

《海岛计划 R6-life·Real live》

吴淏芸

导师:周子书副教授、周博副教授、林彤副教授

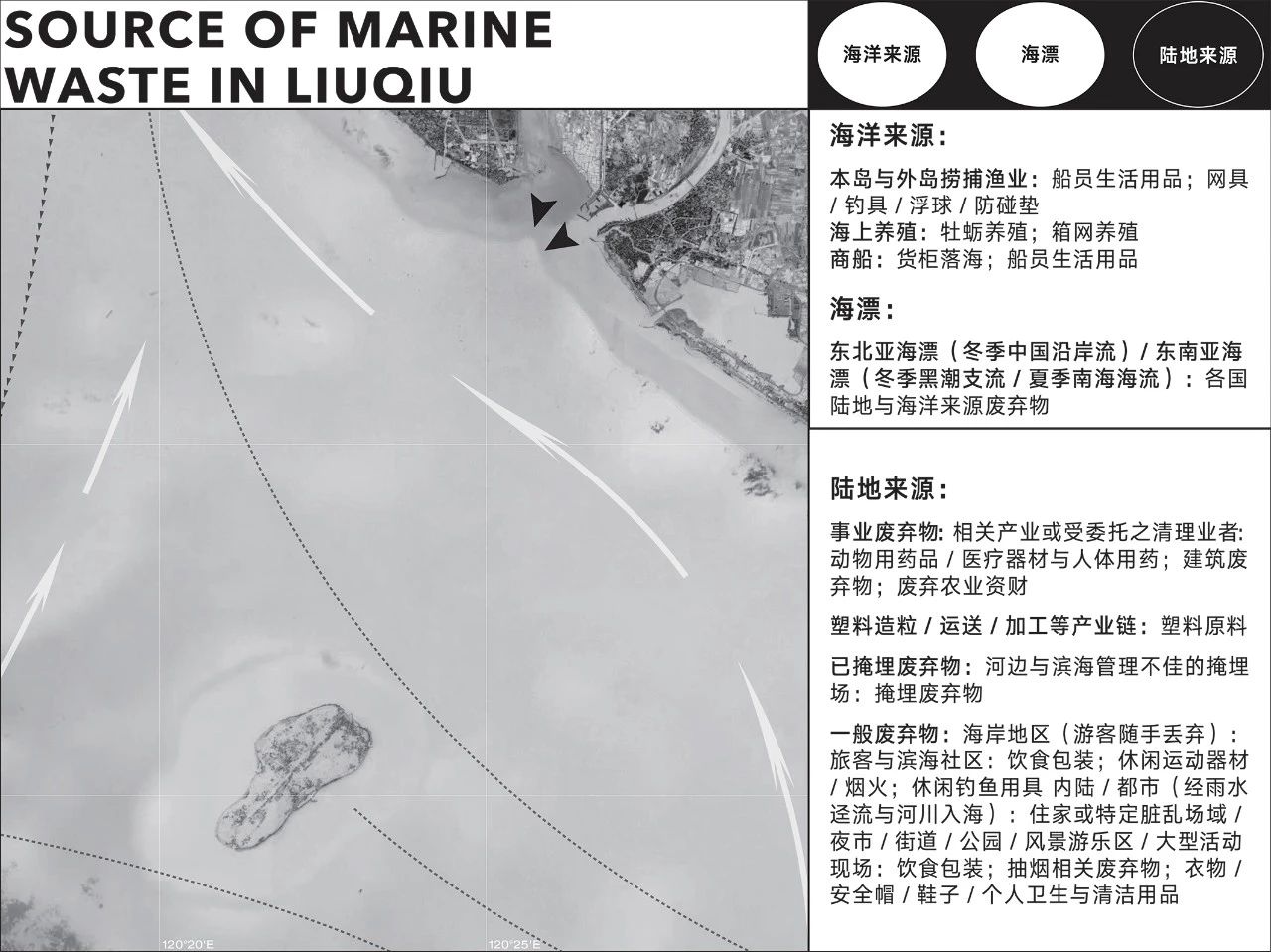

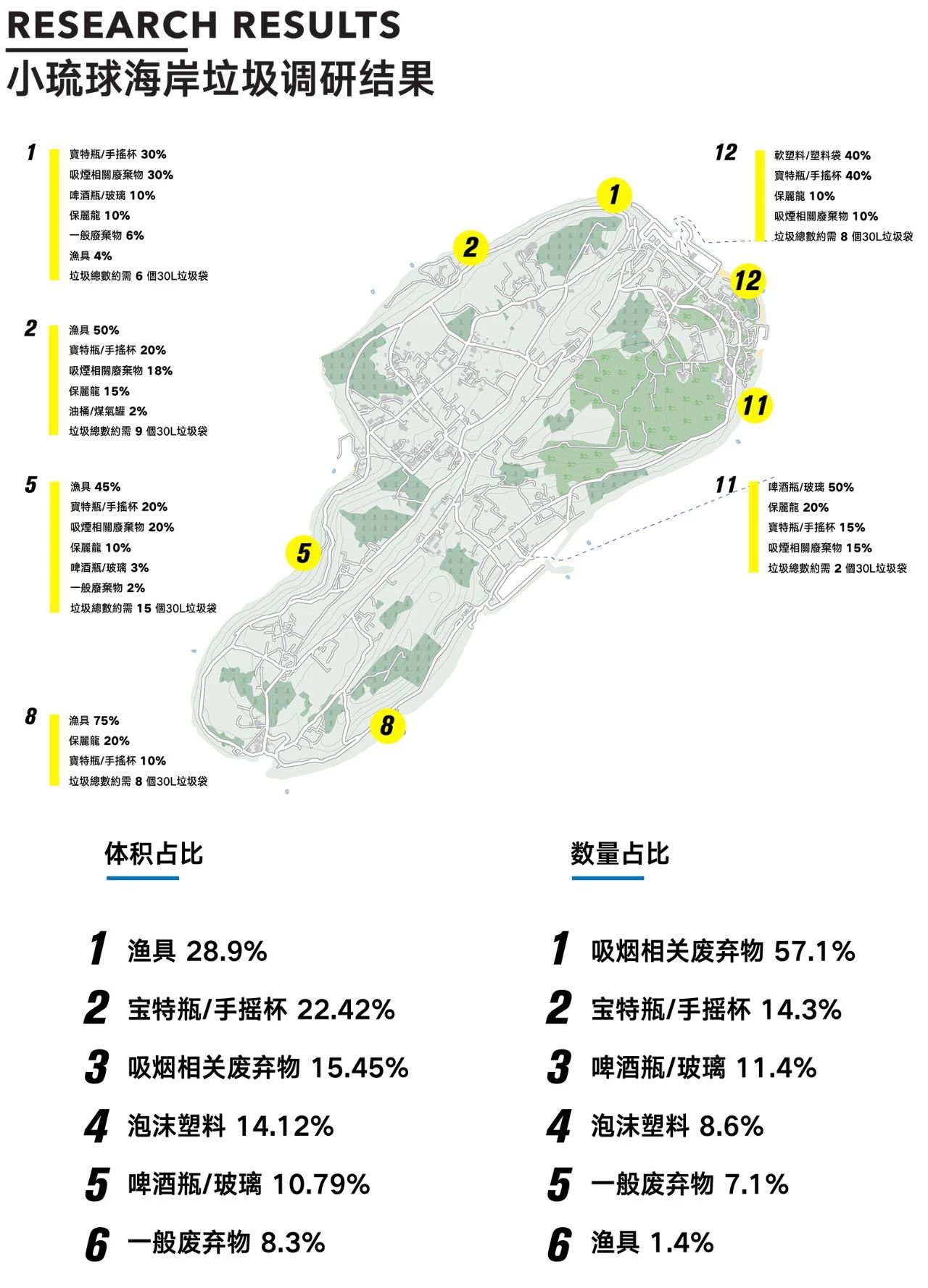

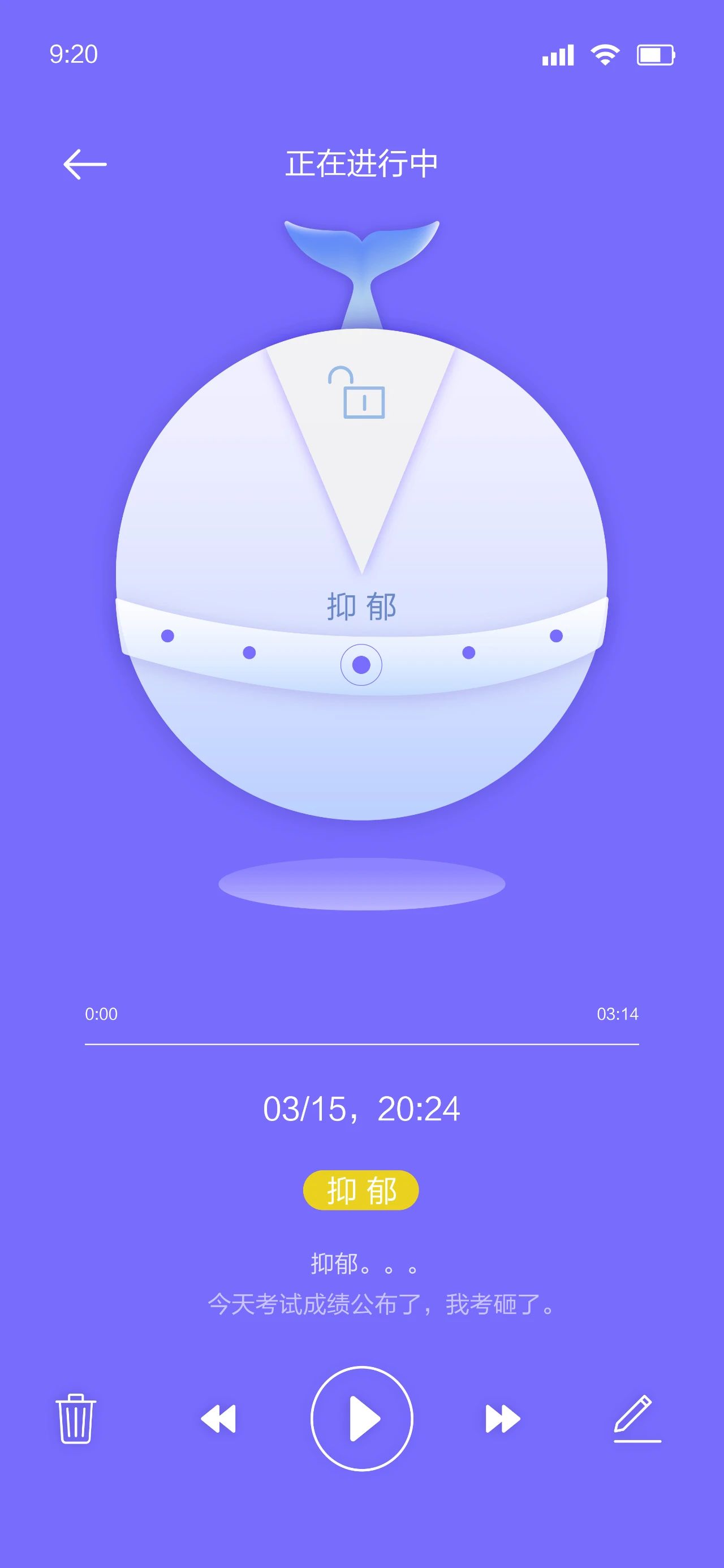

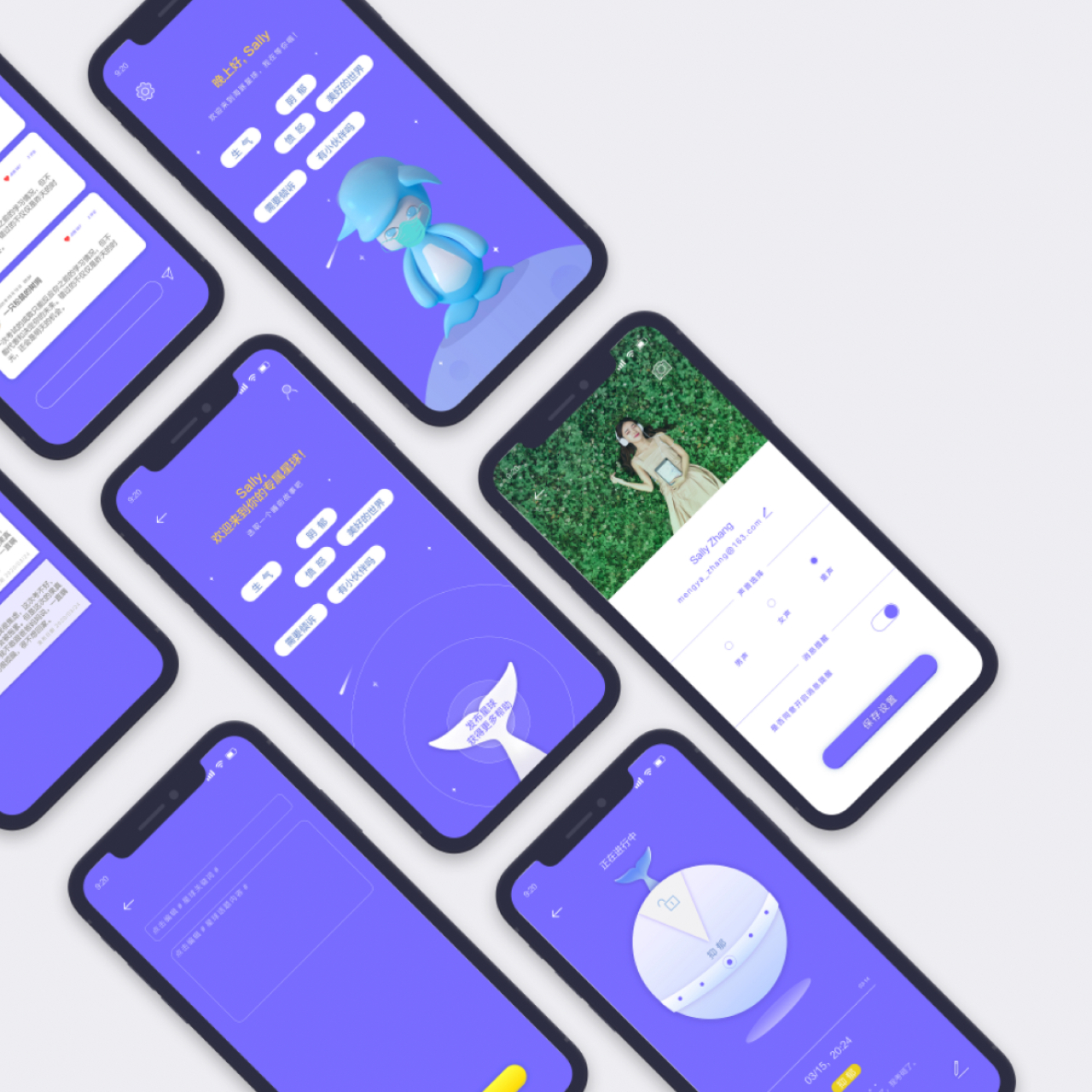

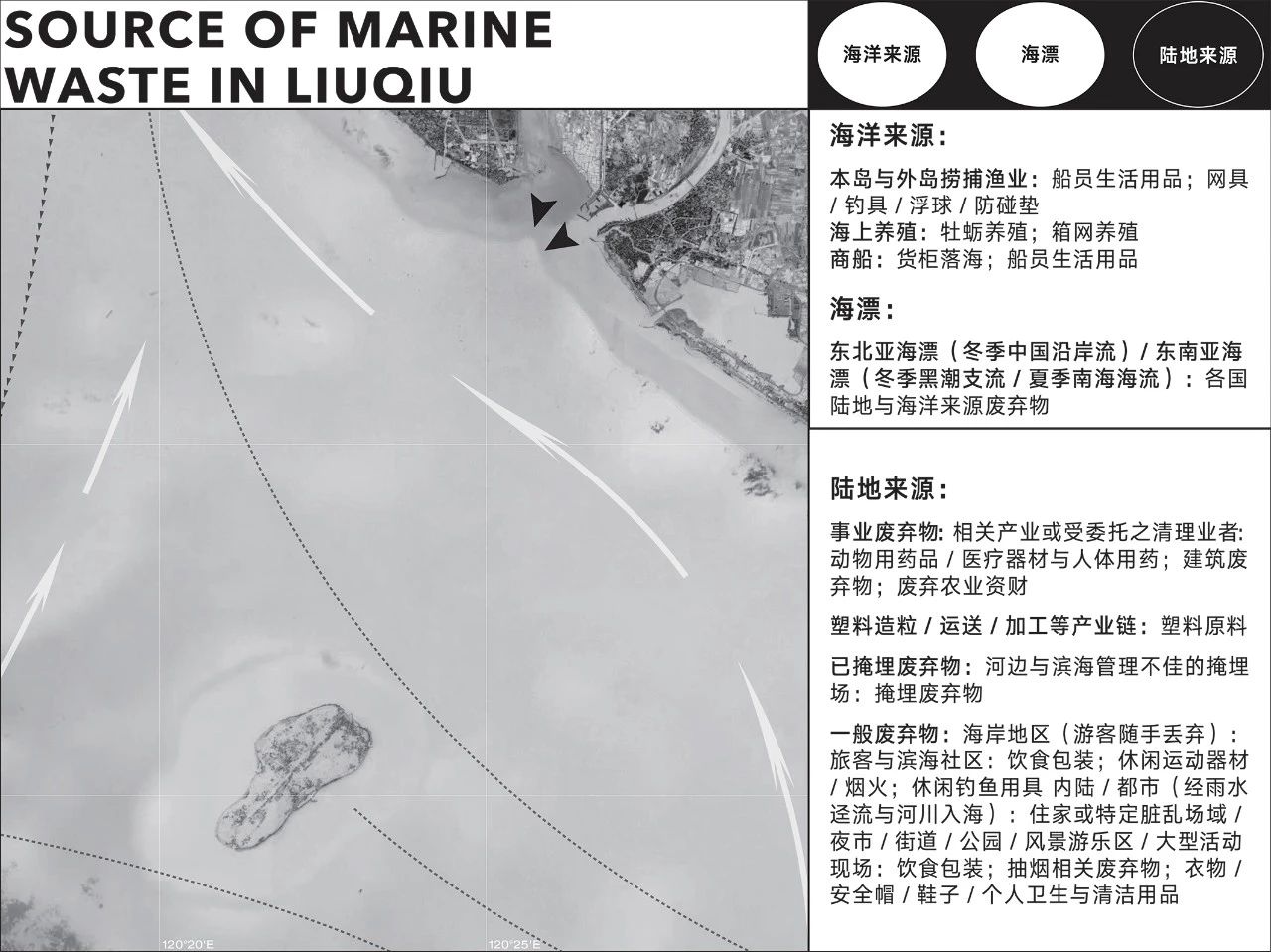

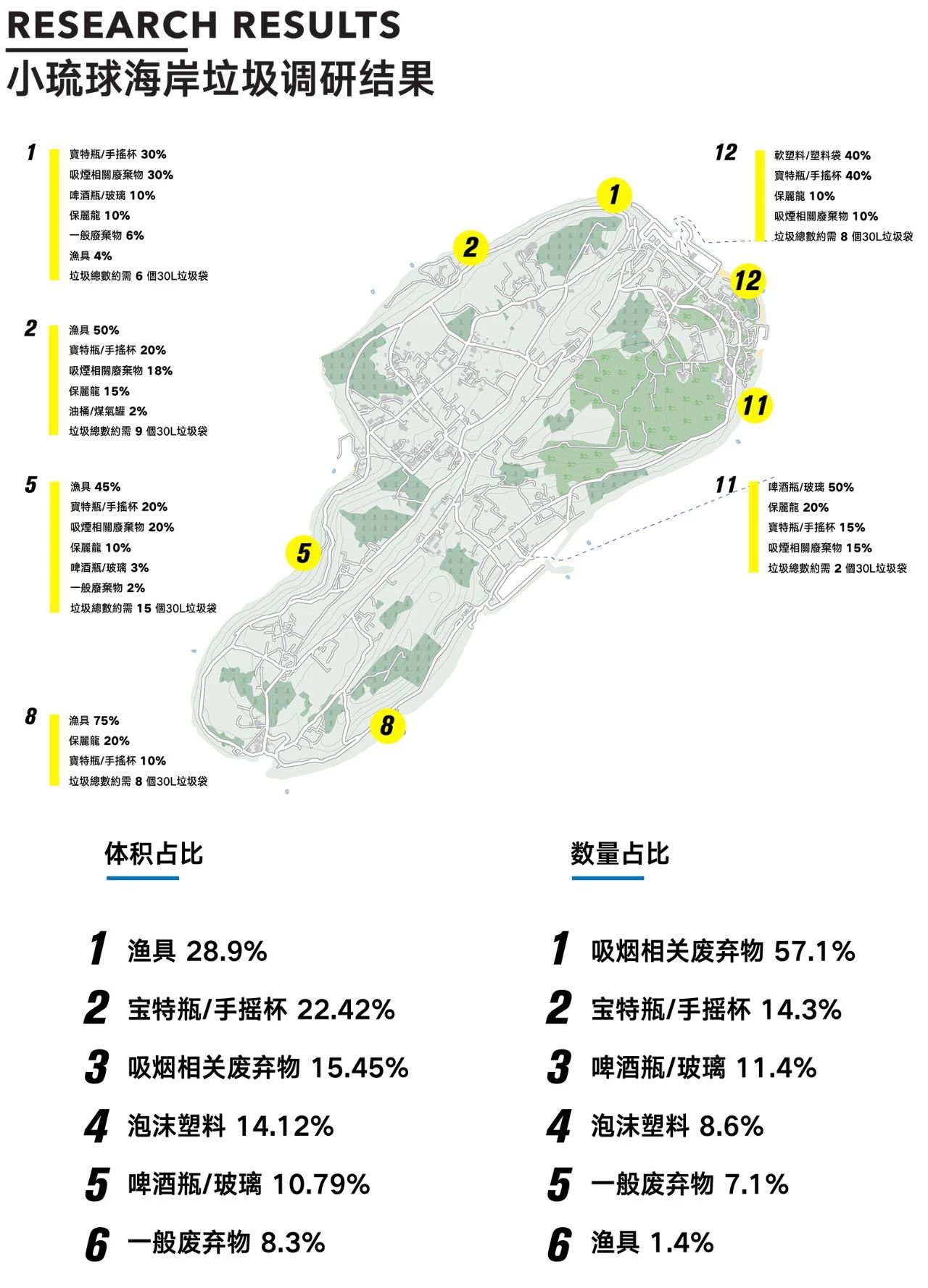

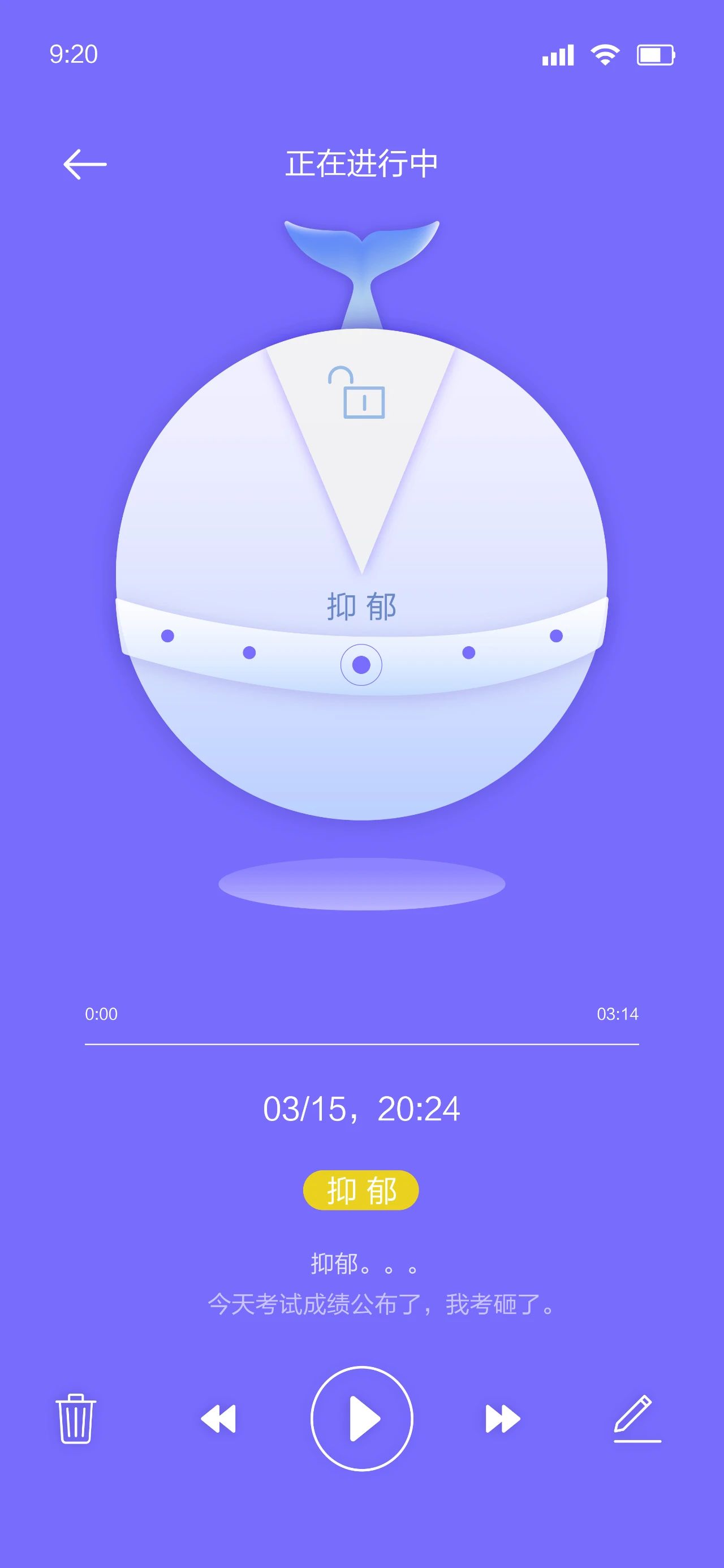

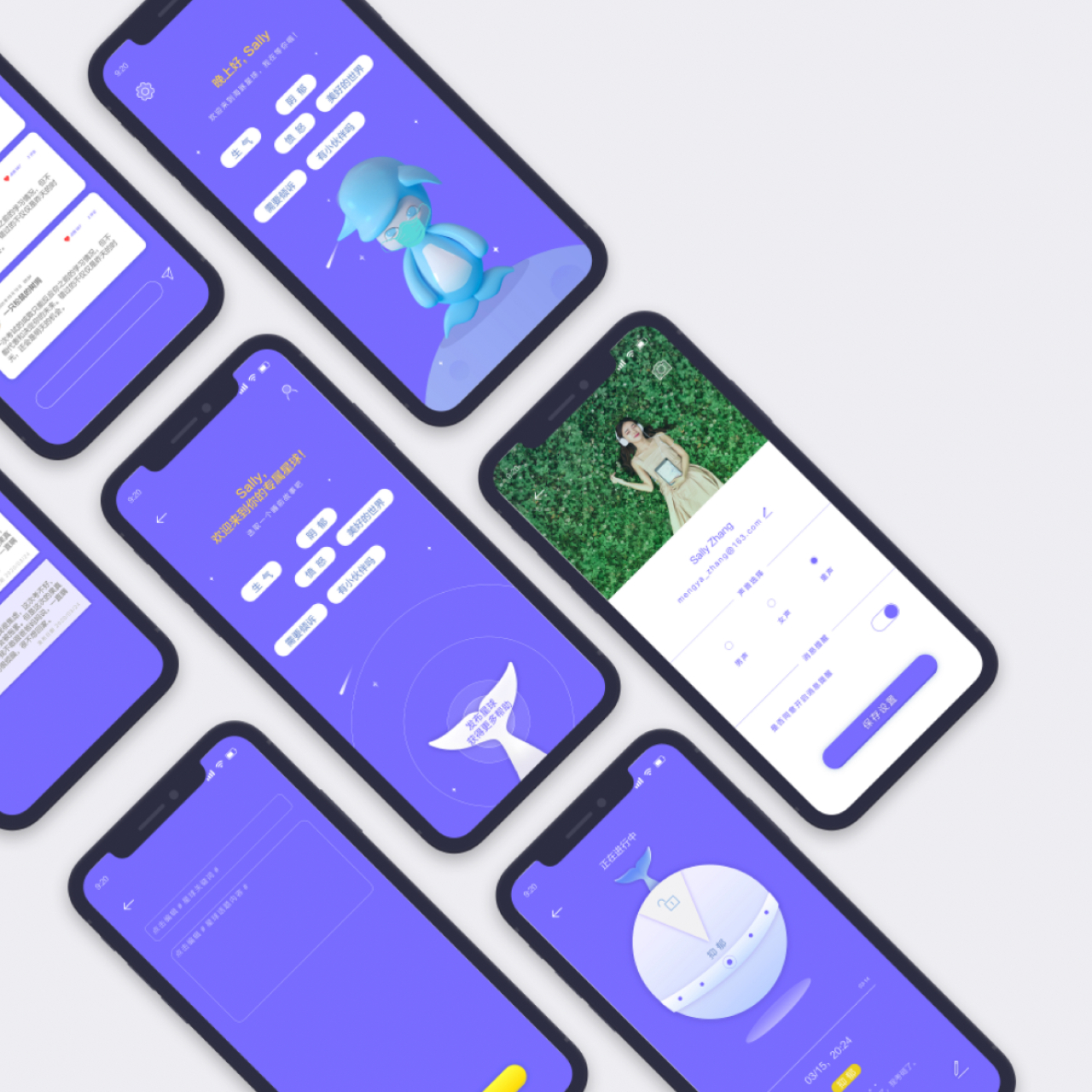

海岛计划「R6-life」:我创建了一个环保资讯平台「海岛计划」,并用这个平台来探索对海岛的污染提供某种系统性解决方案的可能。目前正以平台名义试图在小琉球推出环保生活软件,在提升环保人士生活便利度的同时,利用软件从日常生活提高群众可持续意识,从而达到自源头减少小琉球垃圾量的目的。

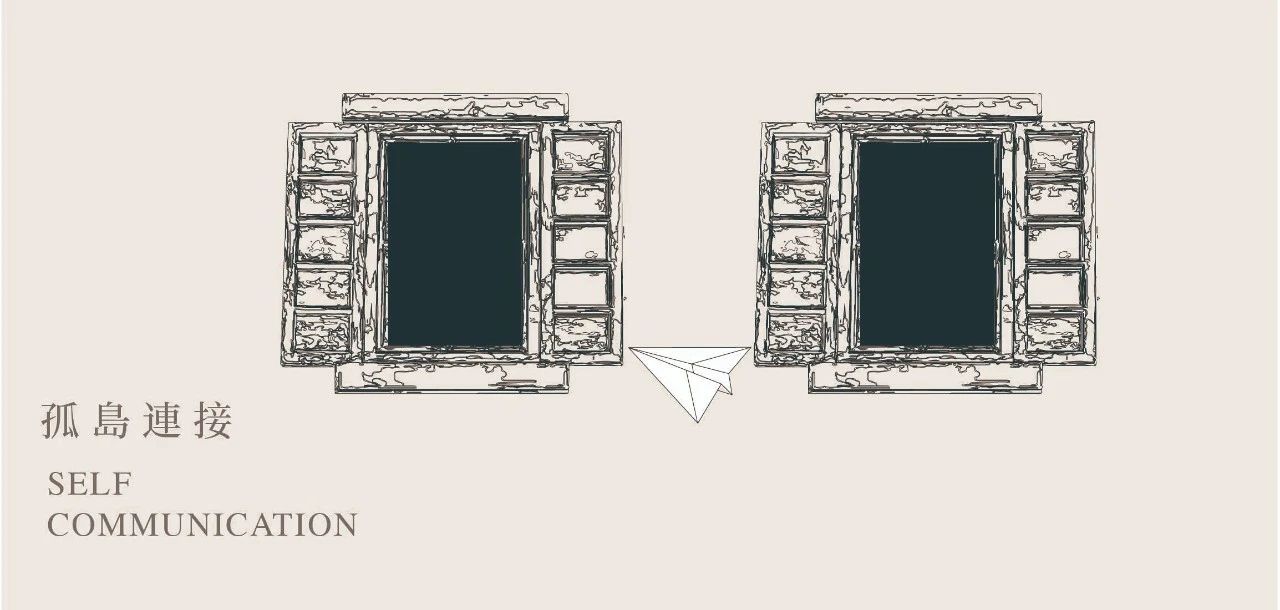

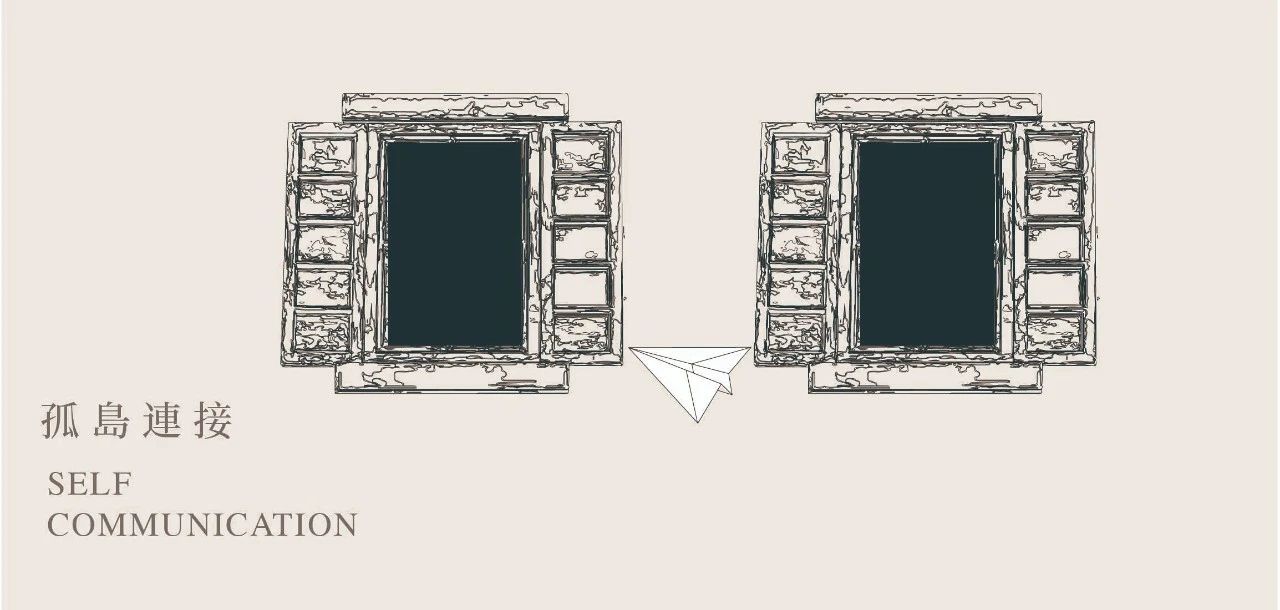

在纷杂的现代城市里穿梭,我们越挫越勇,变得愈来愈冷漠,孤独也时刻伴随着我们。那么如何找到内心的安定?面对自我?当你产生这些疑问时,不妨打开这款APP,让它来帮助你倾听自己内心的声音。

视觉识别系统是运用系统的、统一的视觉符号系统。视觉识别是静态的识别符号具体化、视觉化的传达形式,项目最多,层面最广,效果更直接。

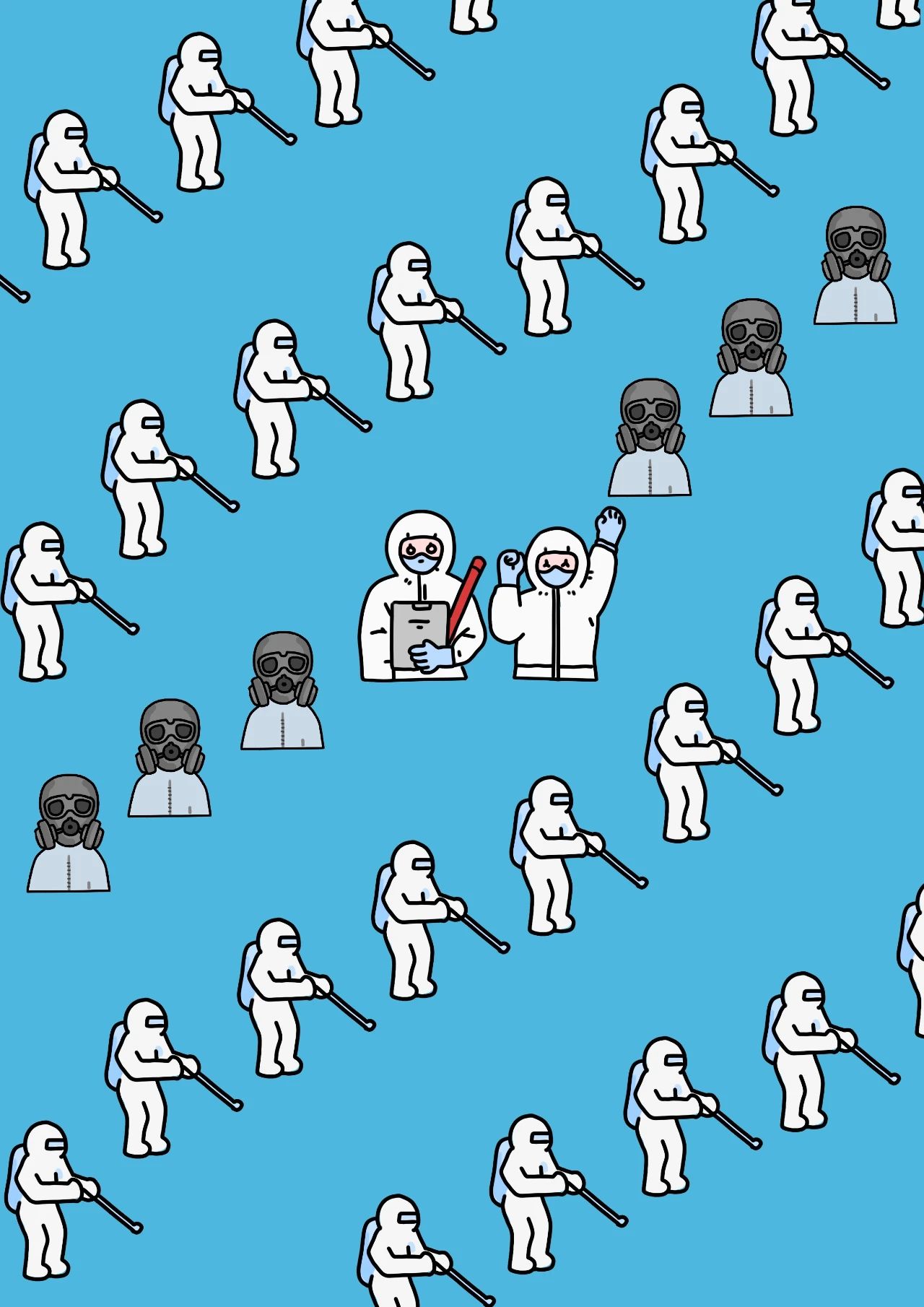

在突发疫情的语境下,使用最外在、最直接、最具有传播力的视觉语言代替传统的文字,打破文字语言的界限,使医疗系统更具有执行力,更从容抵抗突如其来的疫情。

34.

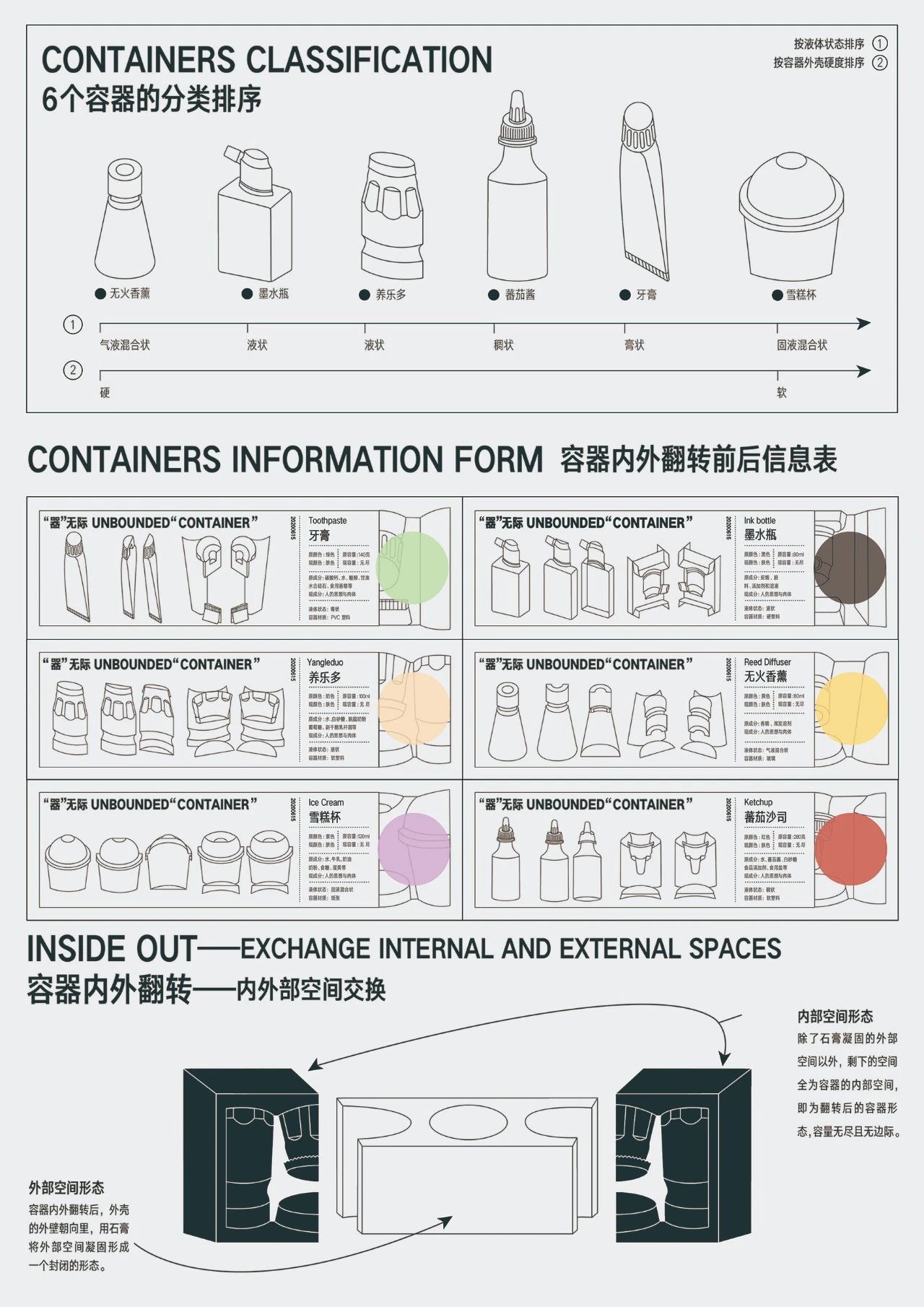

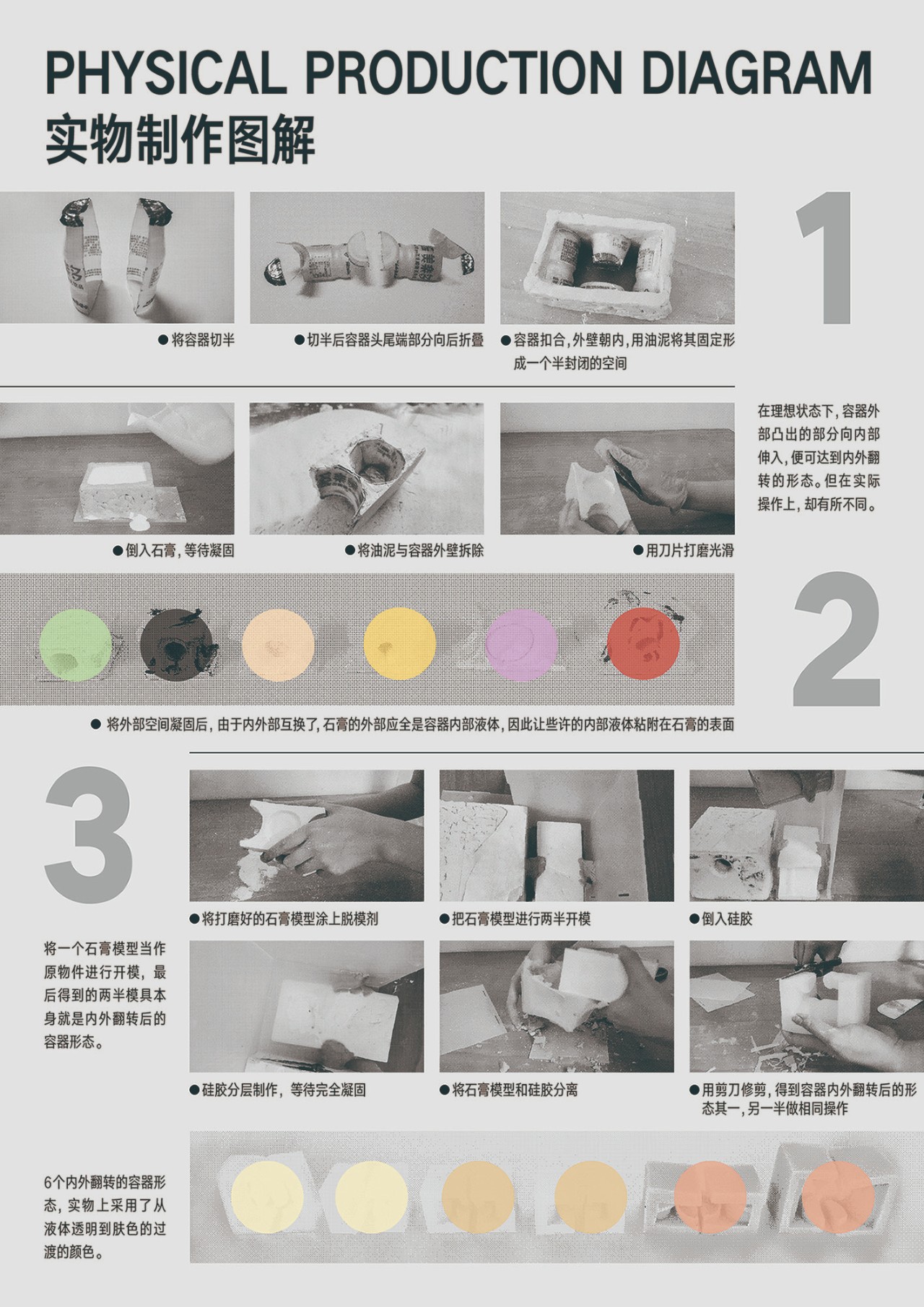

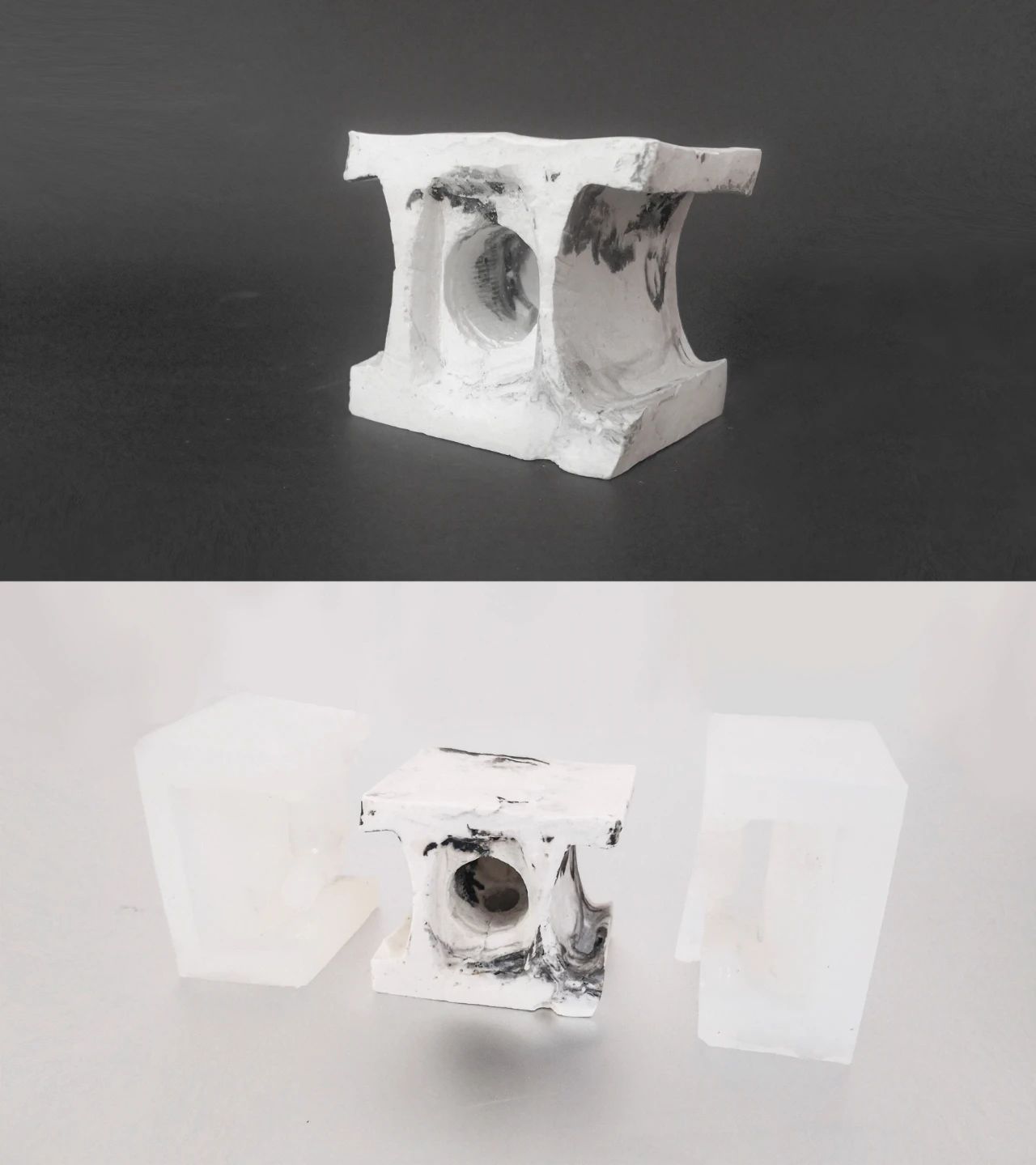

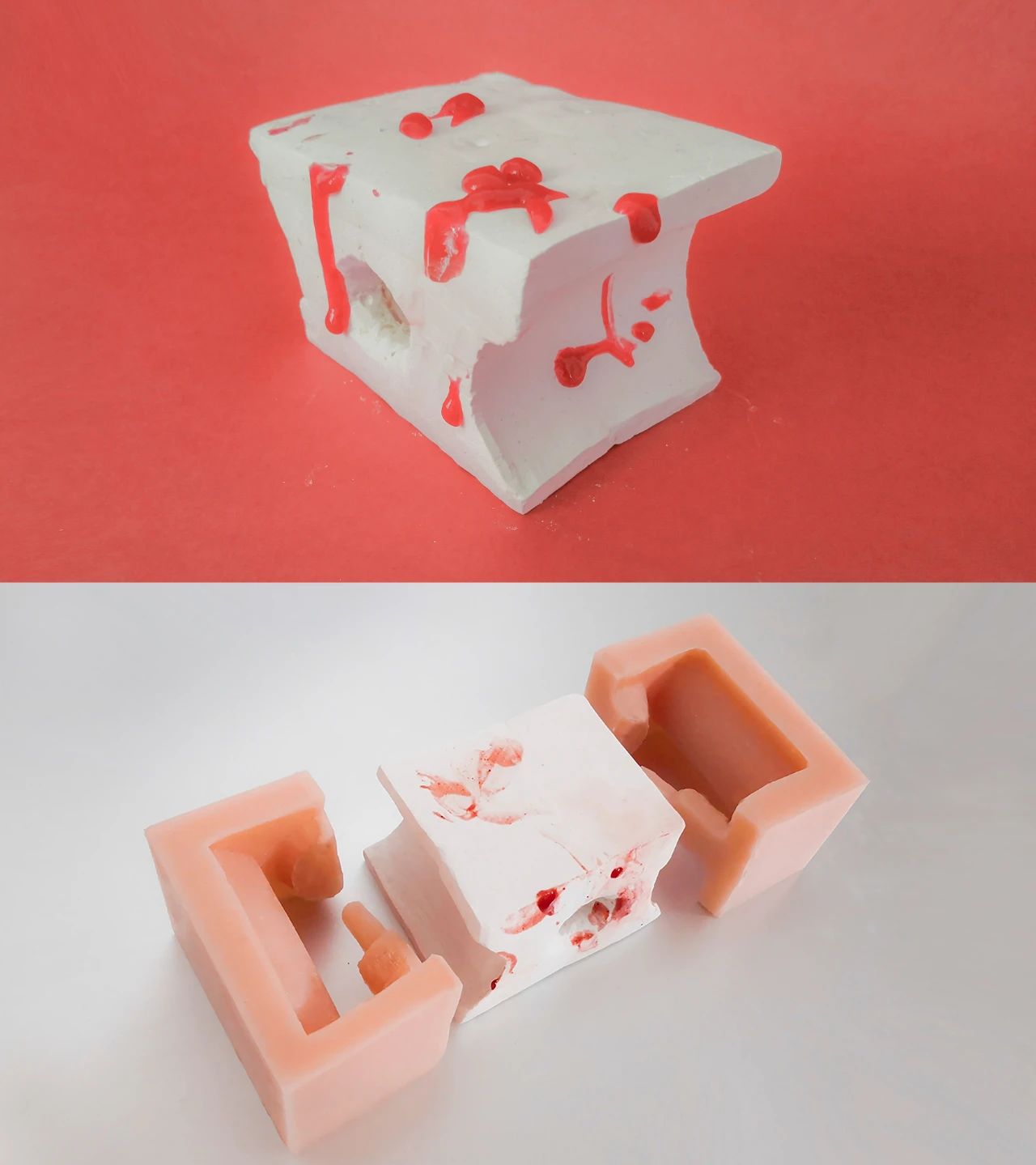

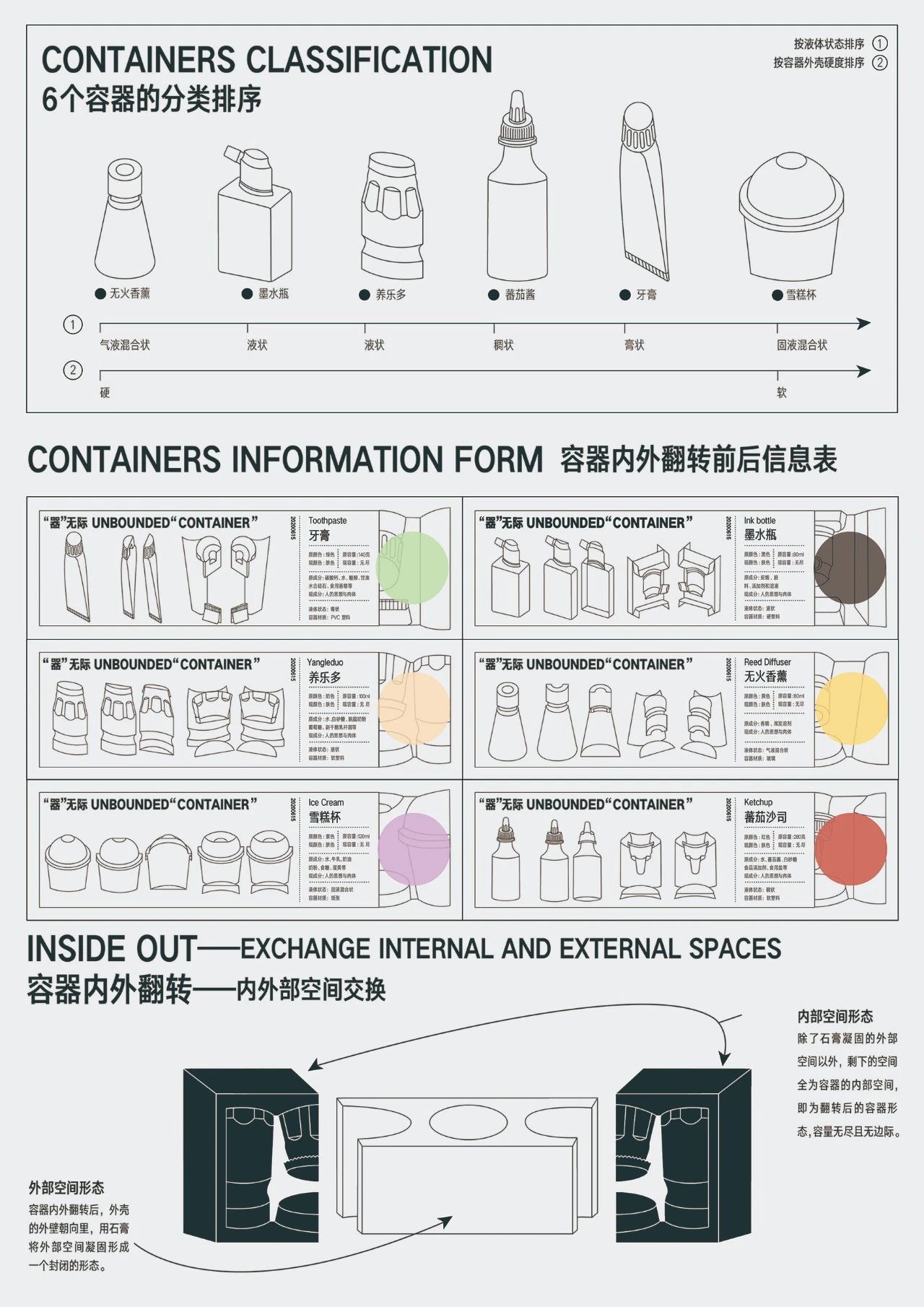

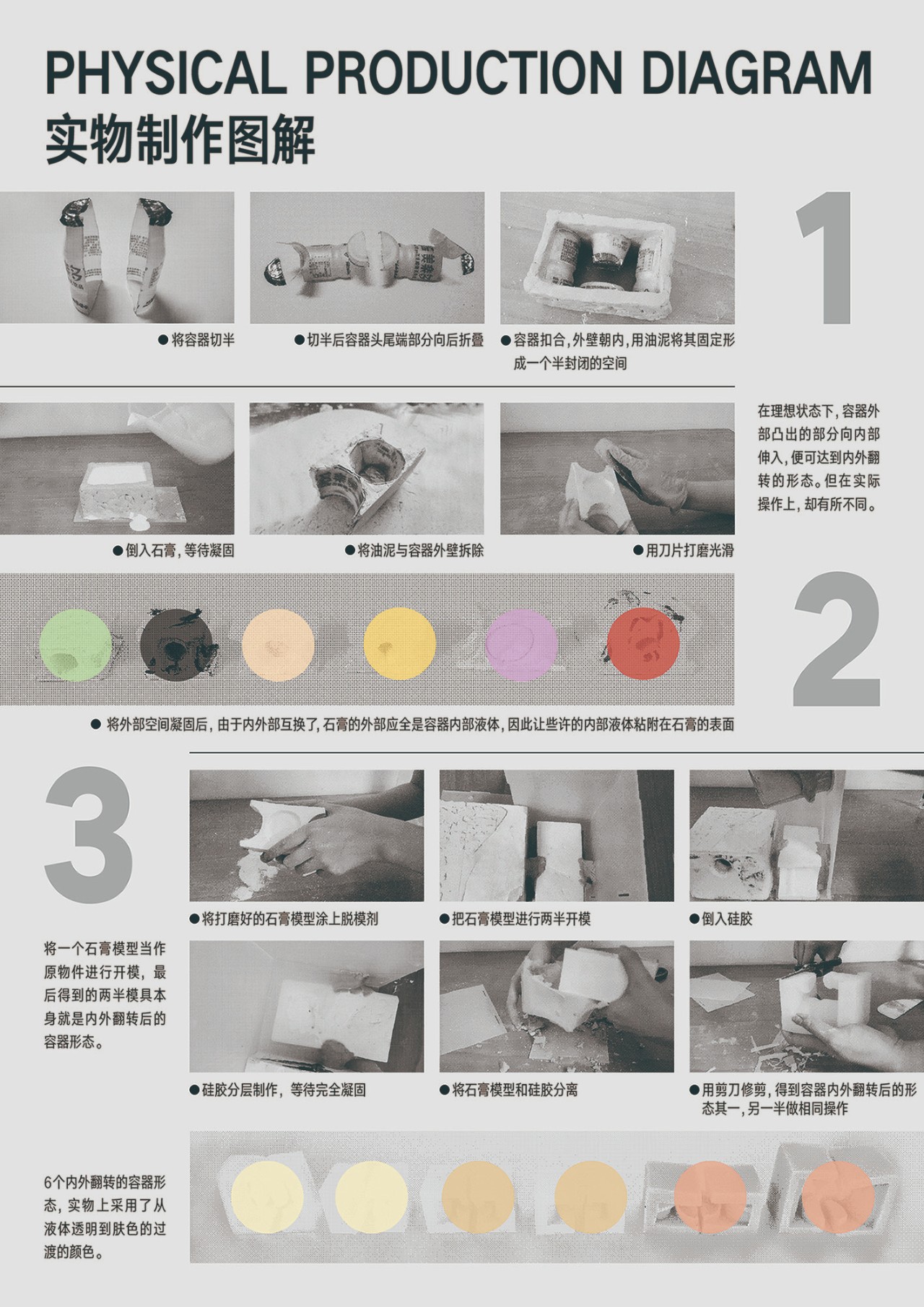

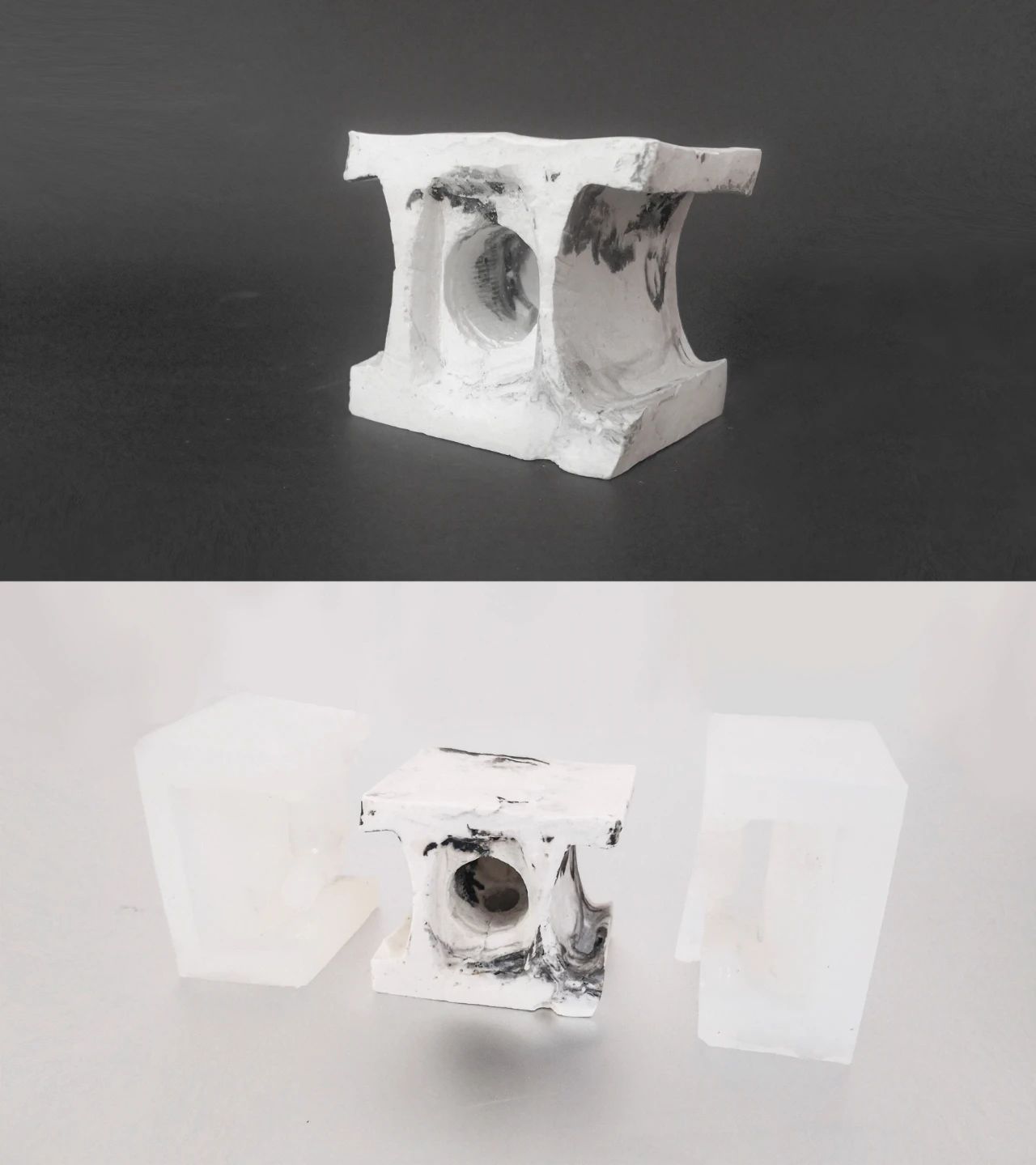

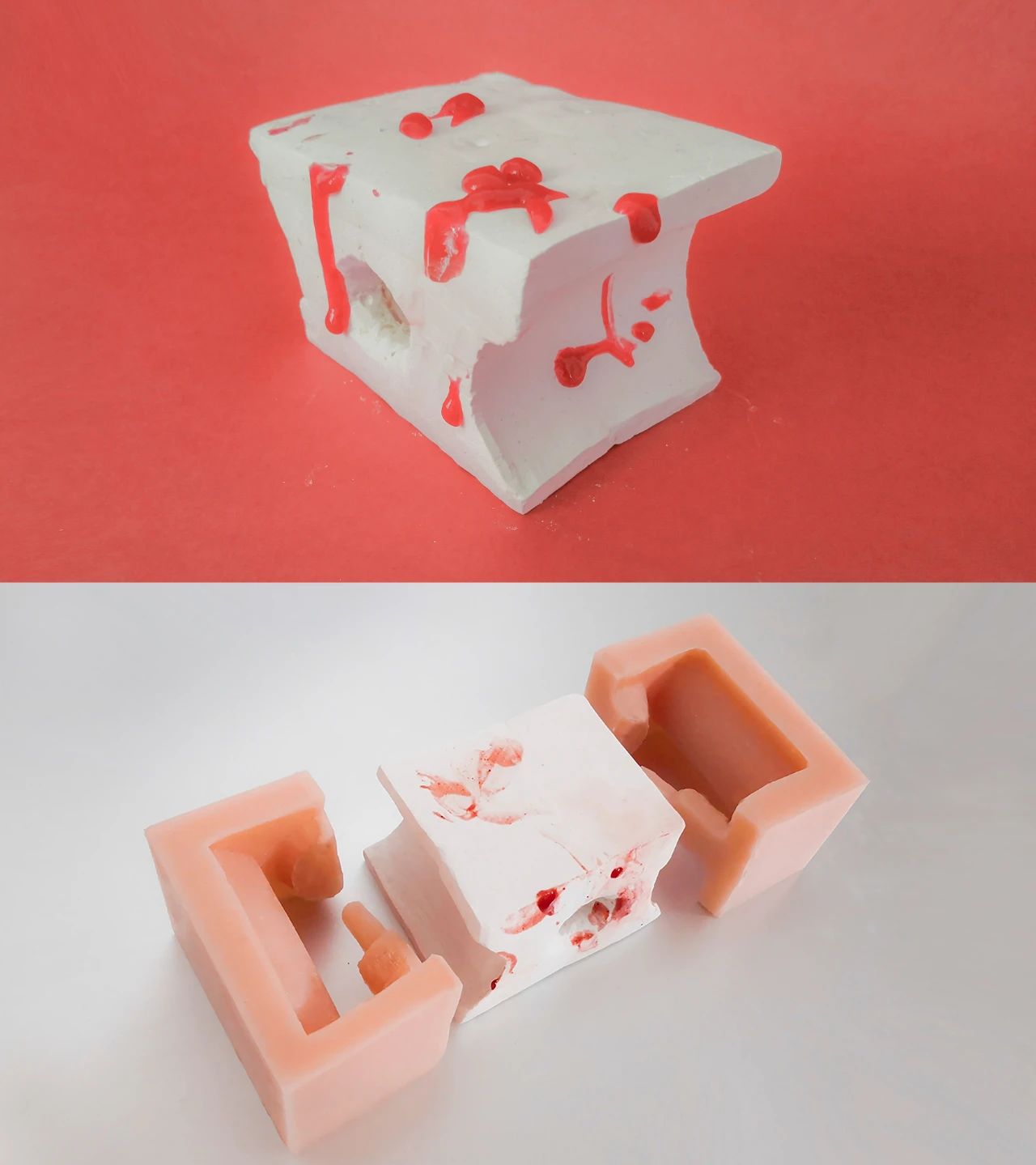

《“器”无际》

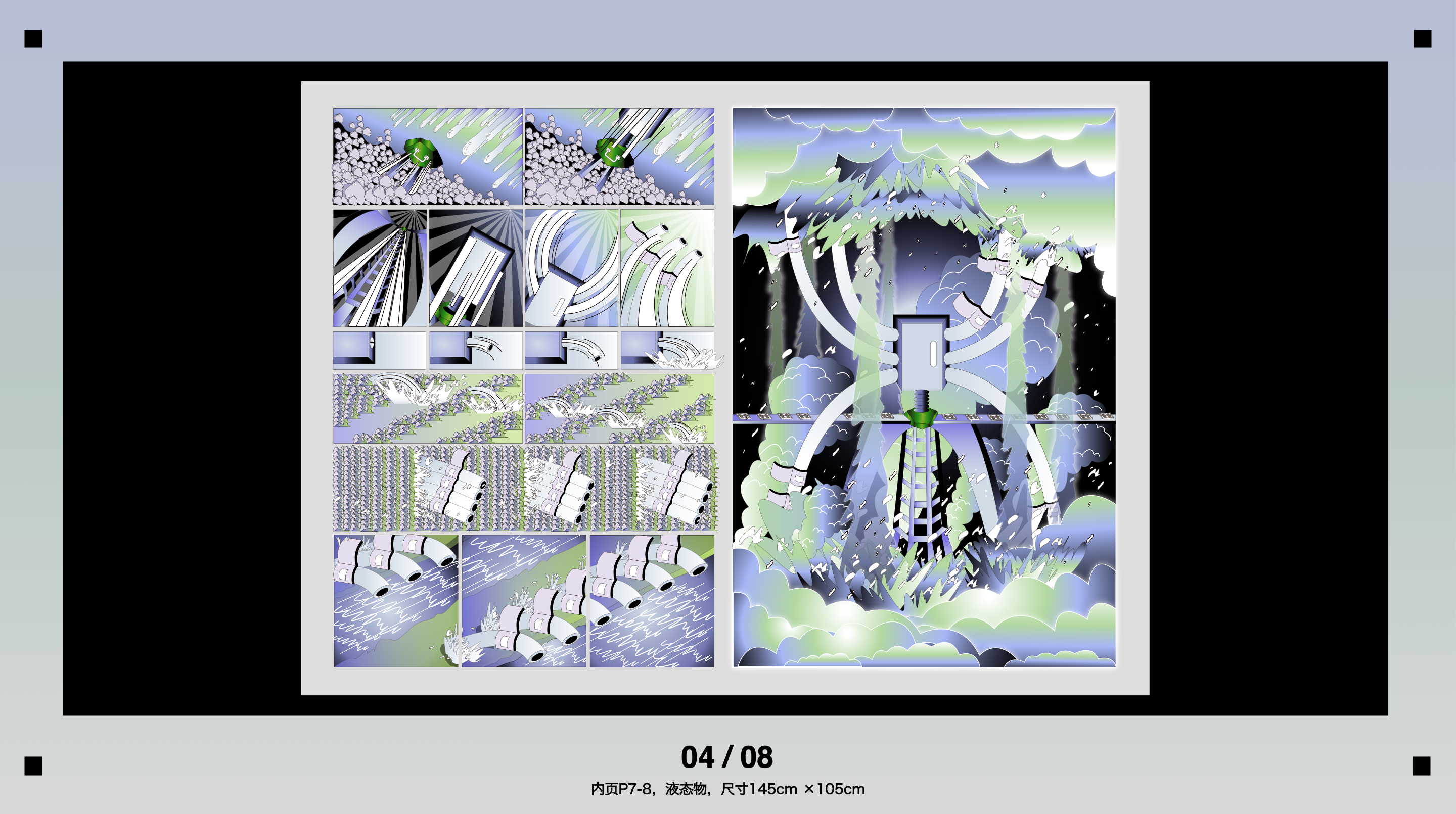

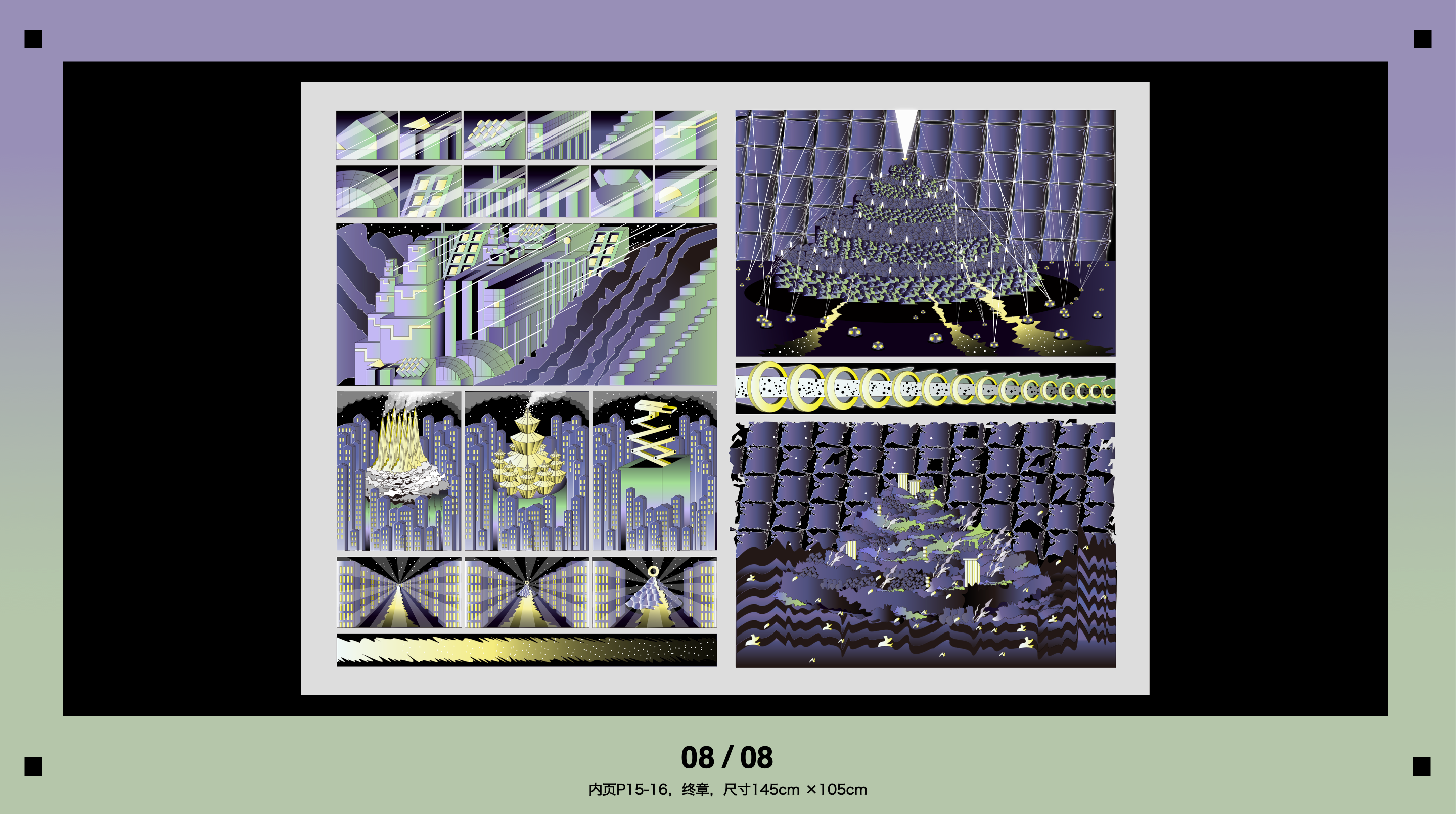

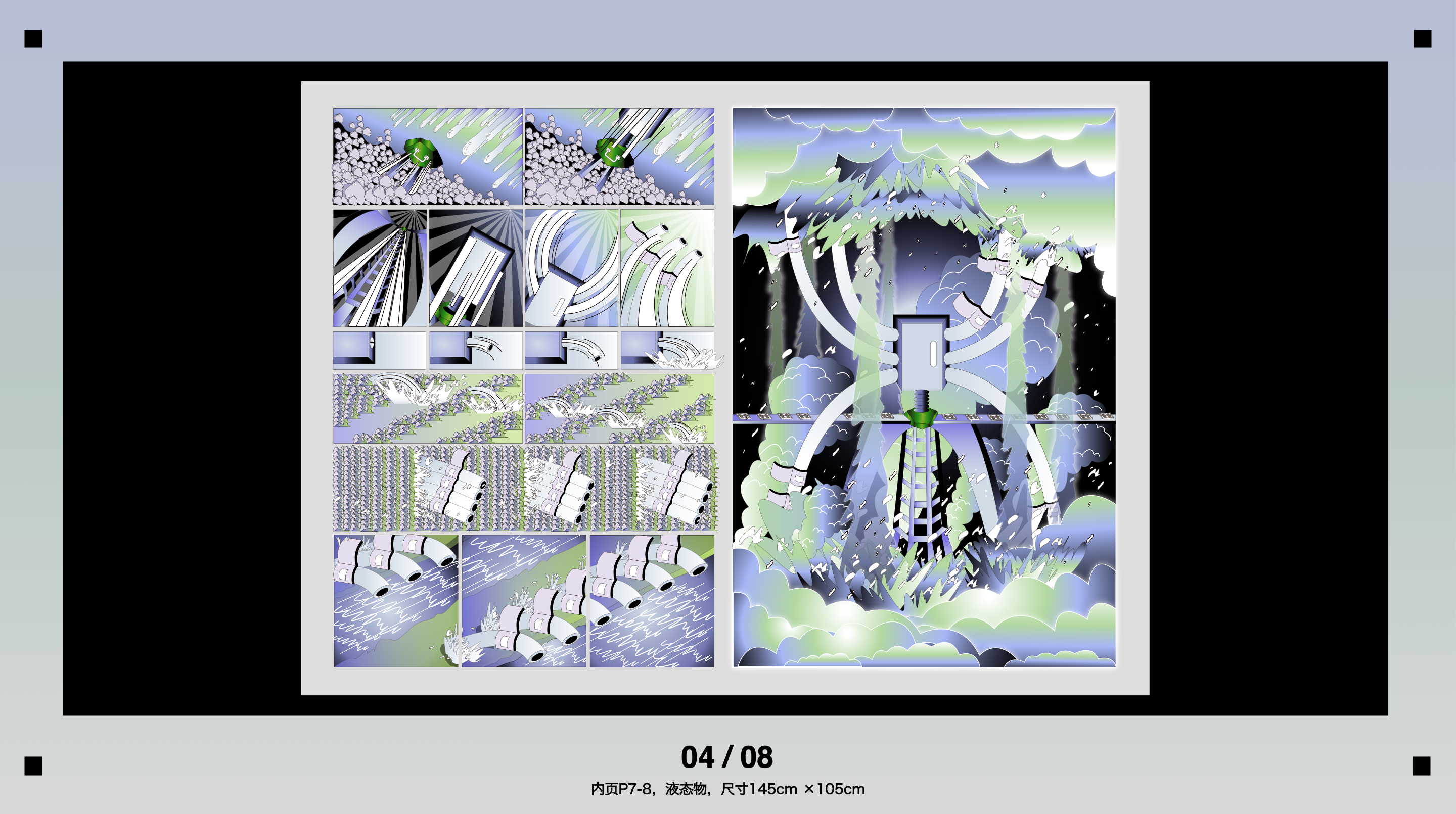

单向的时间,历史的容器,我们都生活在一个巨大的容器中,而人随波逐流的液体的特质,作为其中一个小因子的我们,最后长成了容器的形态,你的认知与肉体是否正在被塑形?通过对6个承装液体的容器进行内外翻转,达到内外部空间的转换,一次摆脱“容器”塑形的实验。

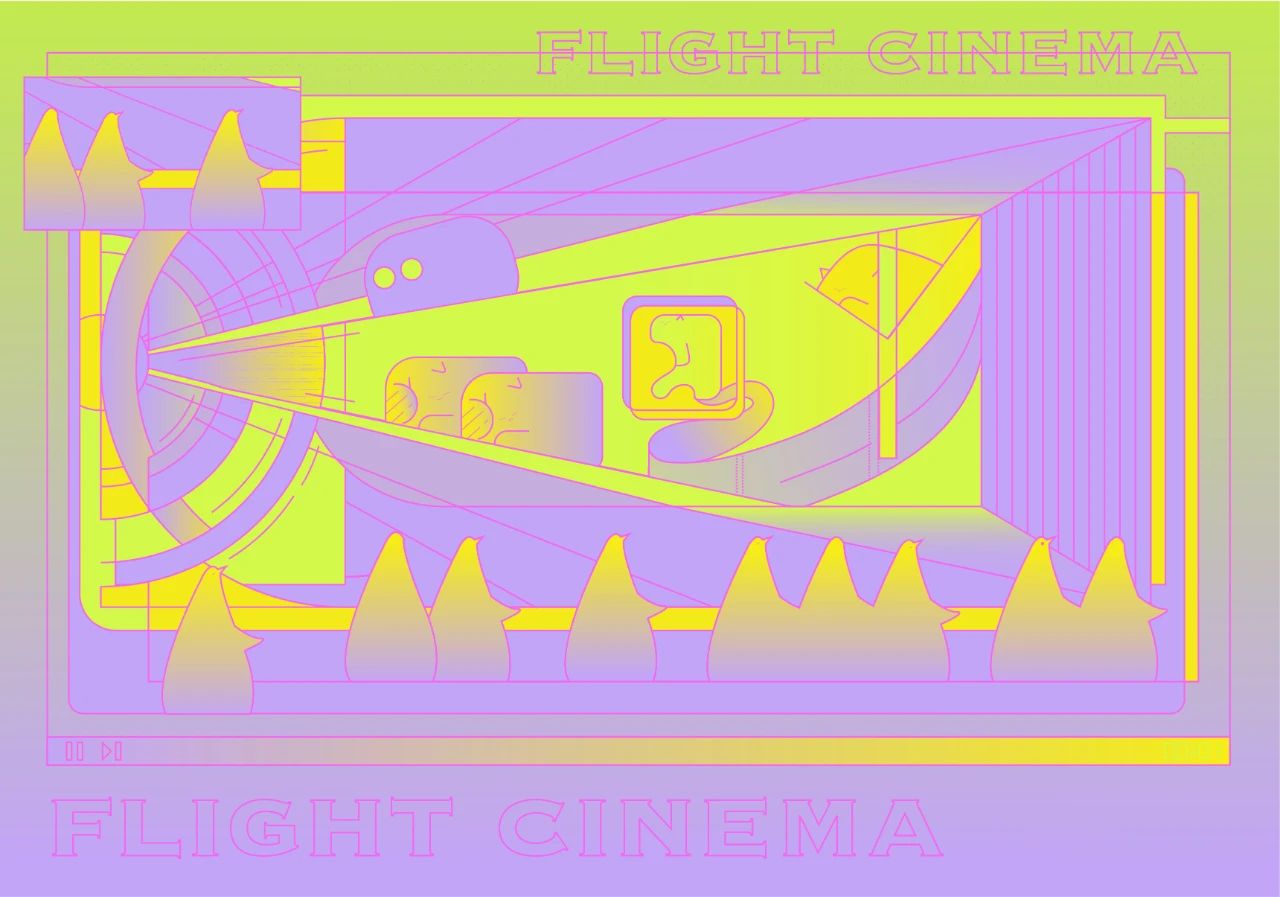

窗户保护人免受外界伤害的同时,还可让人透过它感知外部的无限可能。将现实世界的窗户搬进虚拟的屏幕,时间作为自然世界的叙事线索被保留,串联起故事的逻辑链。现实中,人们通过日升日落来区分昼夜,而虚拟世界中,屏幕的亮度模糊了人们对时间的感知。窗口弹出与关闭,即空间层次的向内和向外,映射了现实中窗户的内与外。

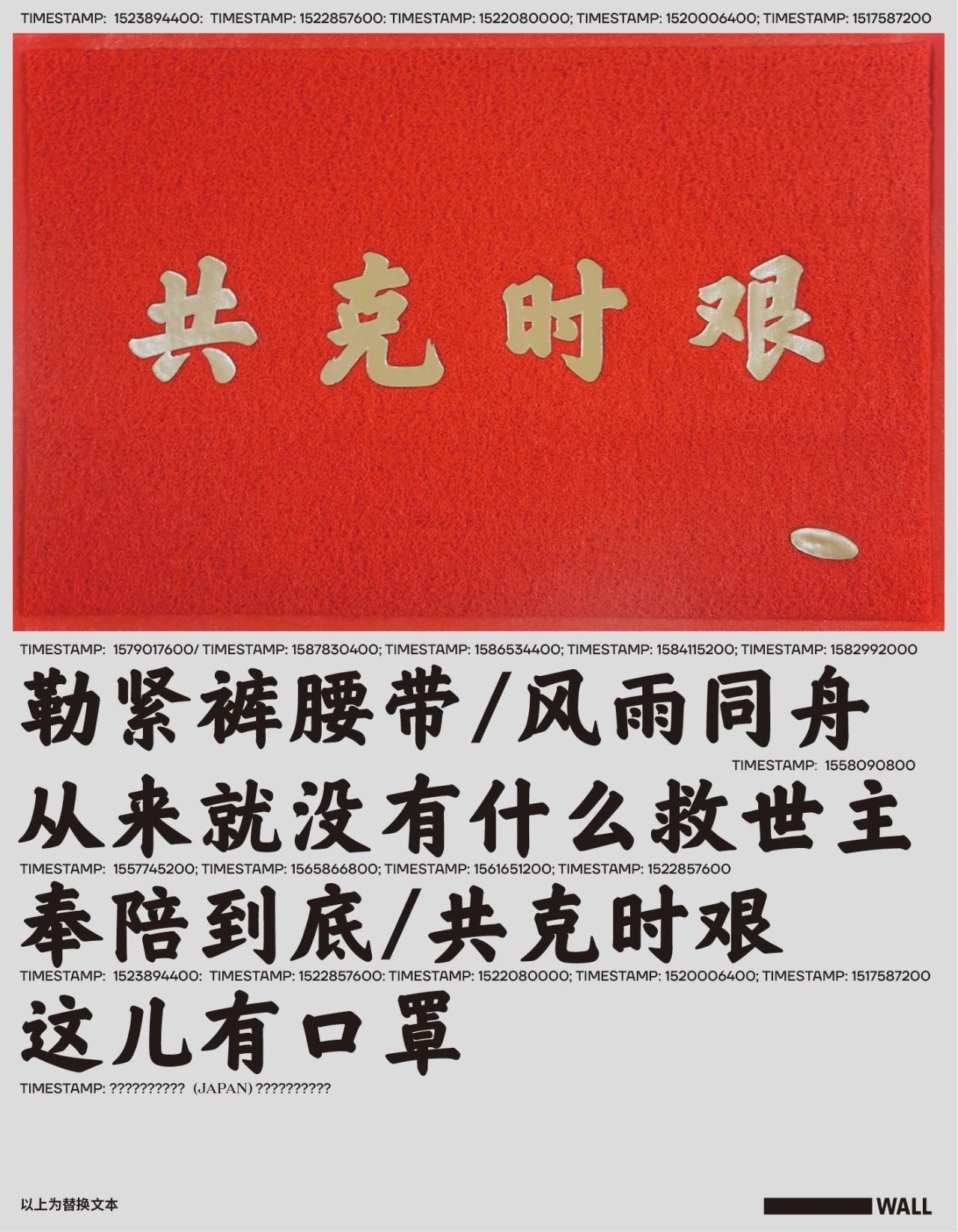

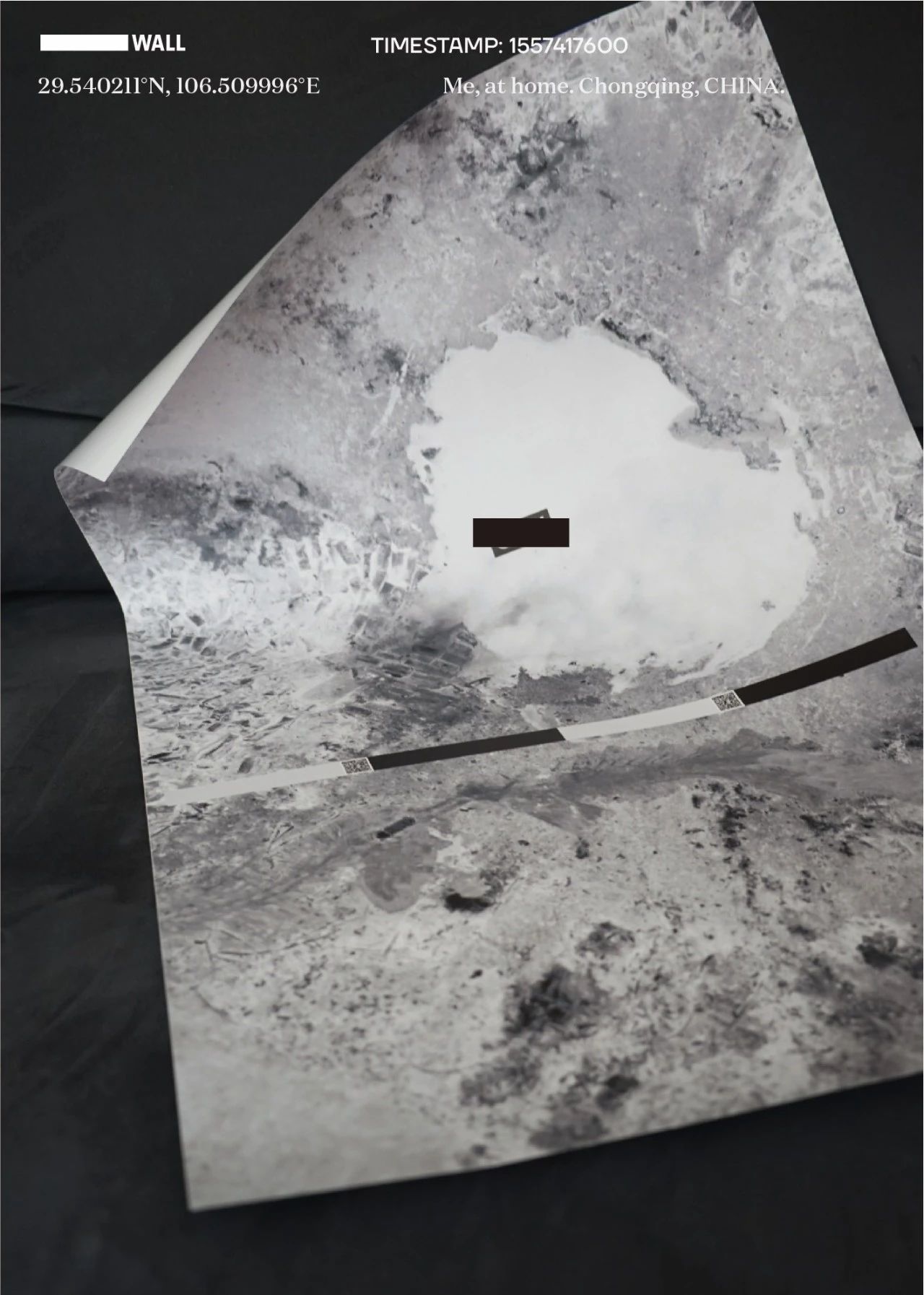

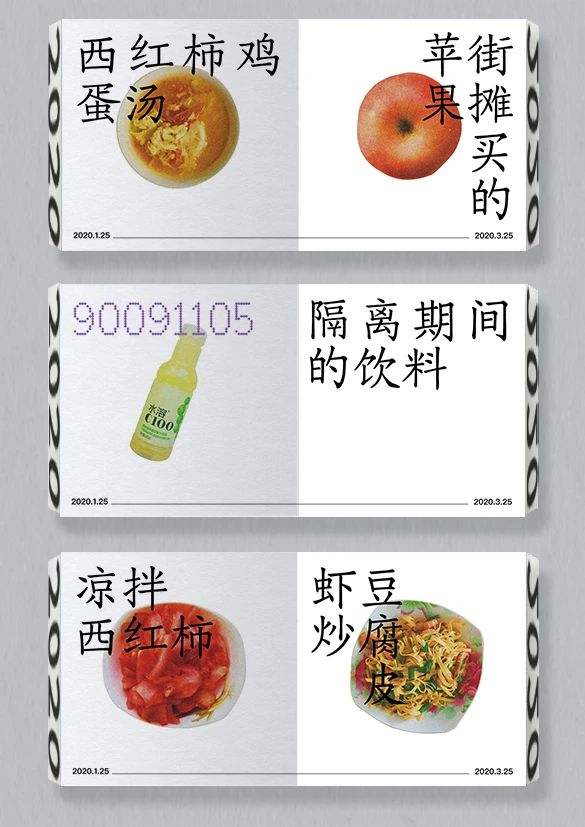

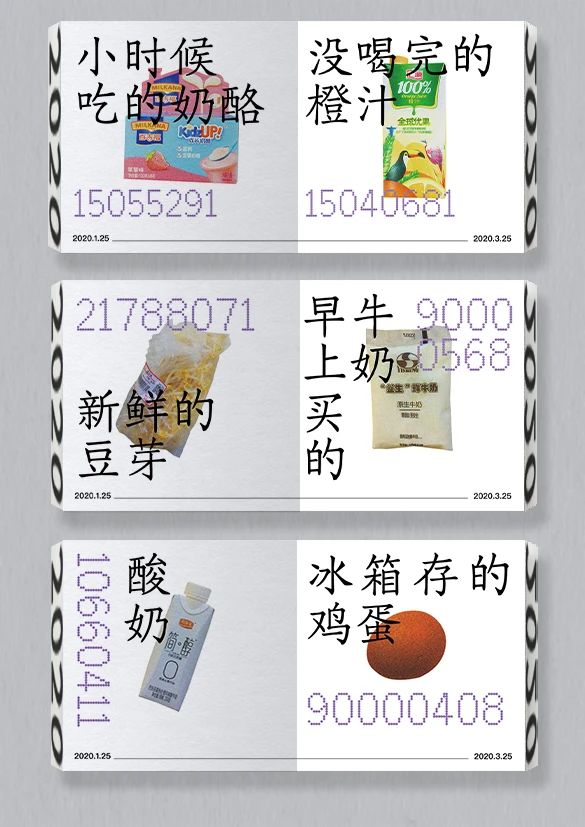

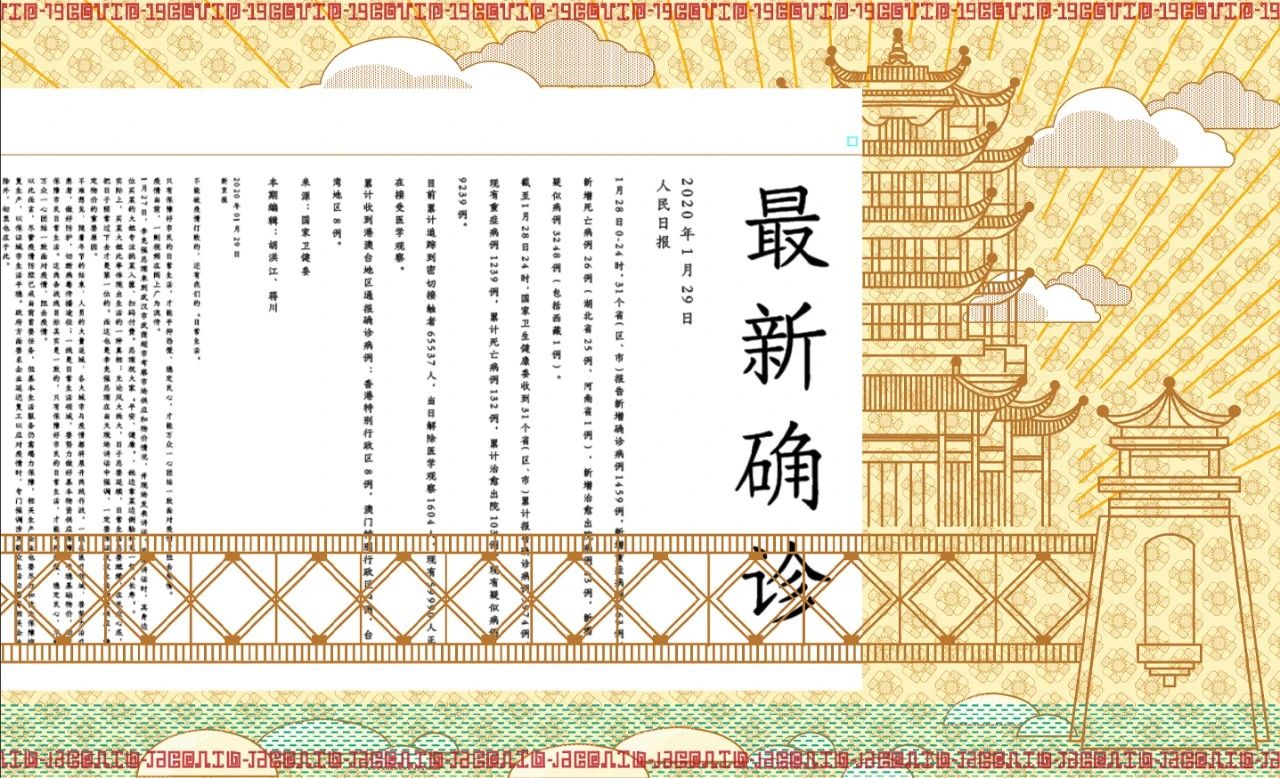

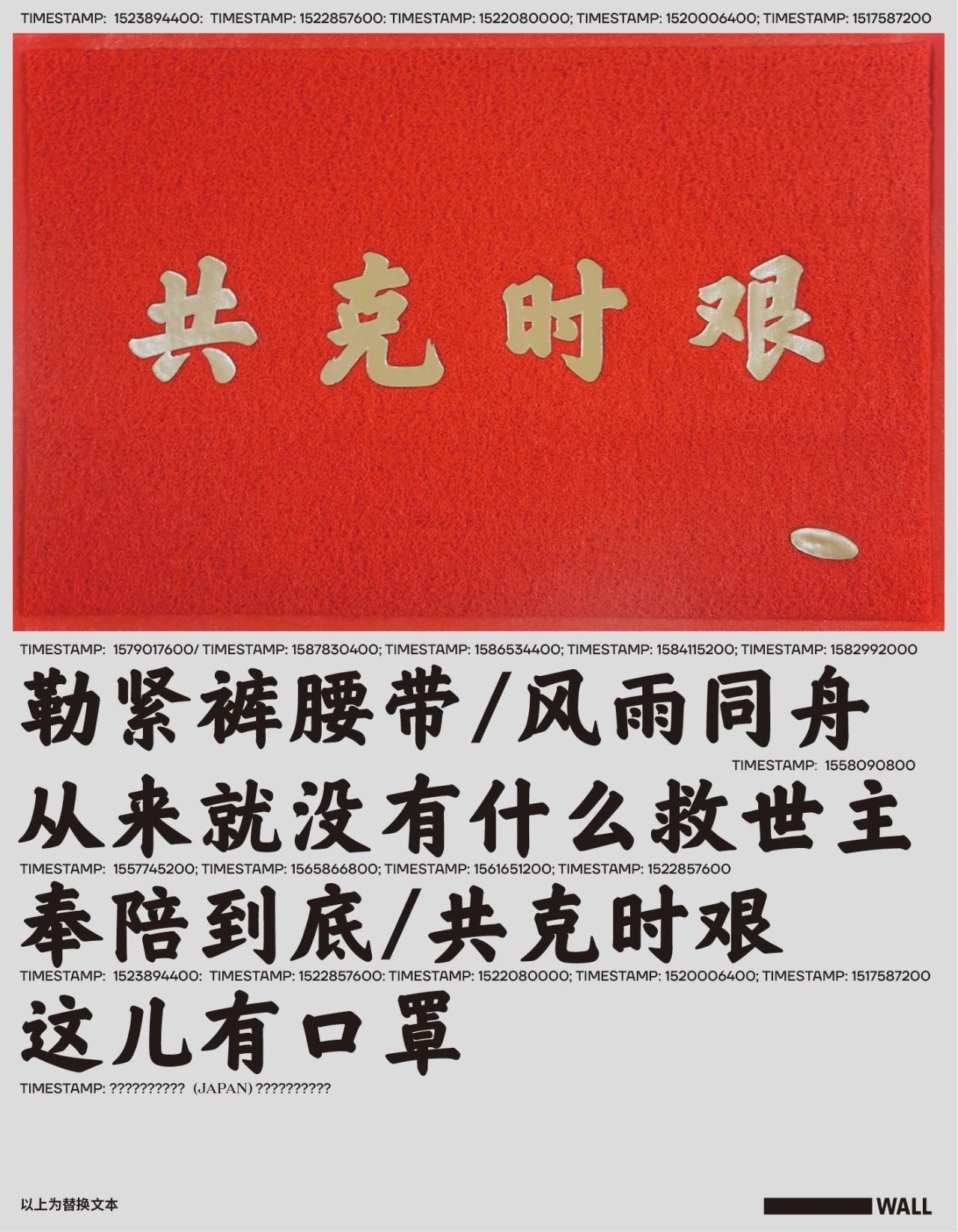

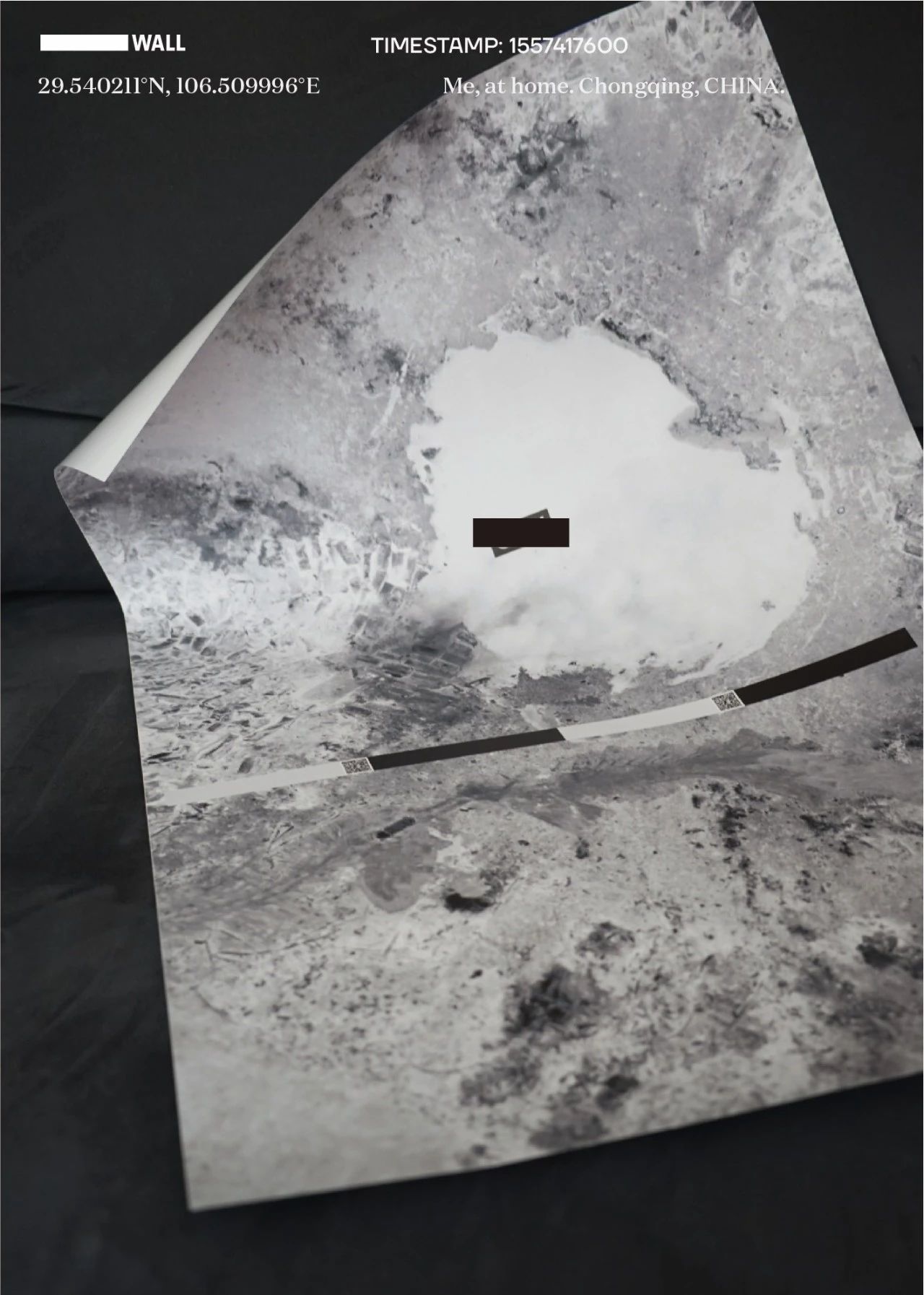

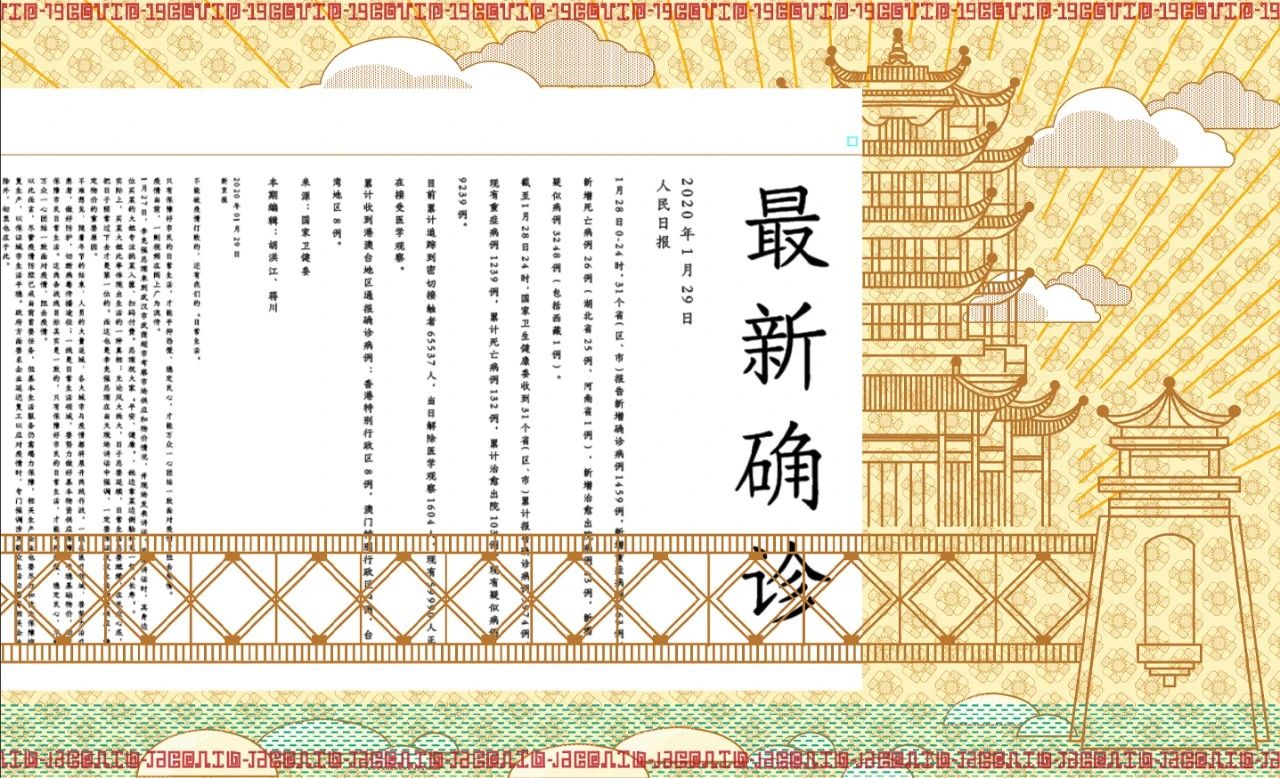

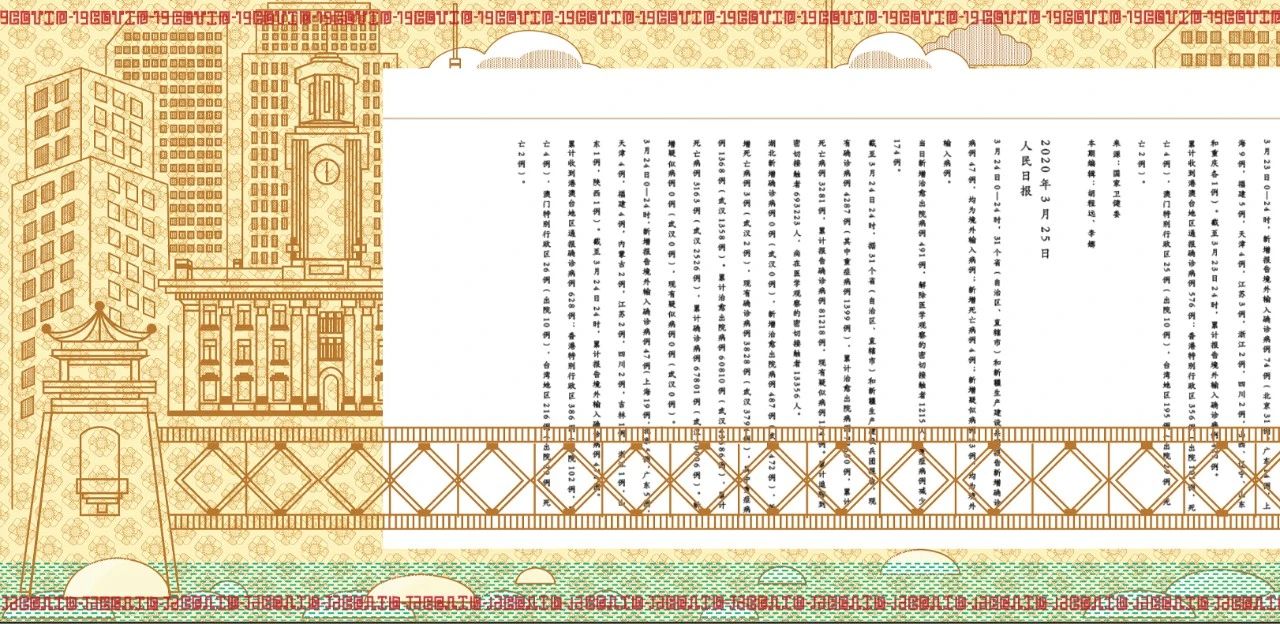

以平面设计的方式记录新冠疫情。作品主要以书籍的形式为主,记录与呈现了2020年1月25日至2020年3月25日中国新冠肺炎疫情最为严重的两个月。作品分为三个部分展开,分别从个人居家隔离的生活,疫情之下他人的心态与官方媒体的视角记录和展现了这段时光。

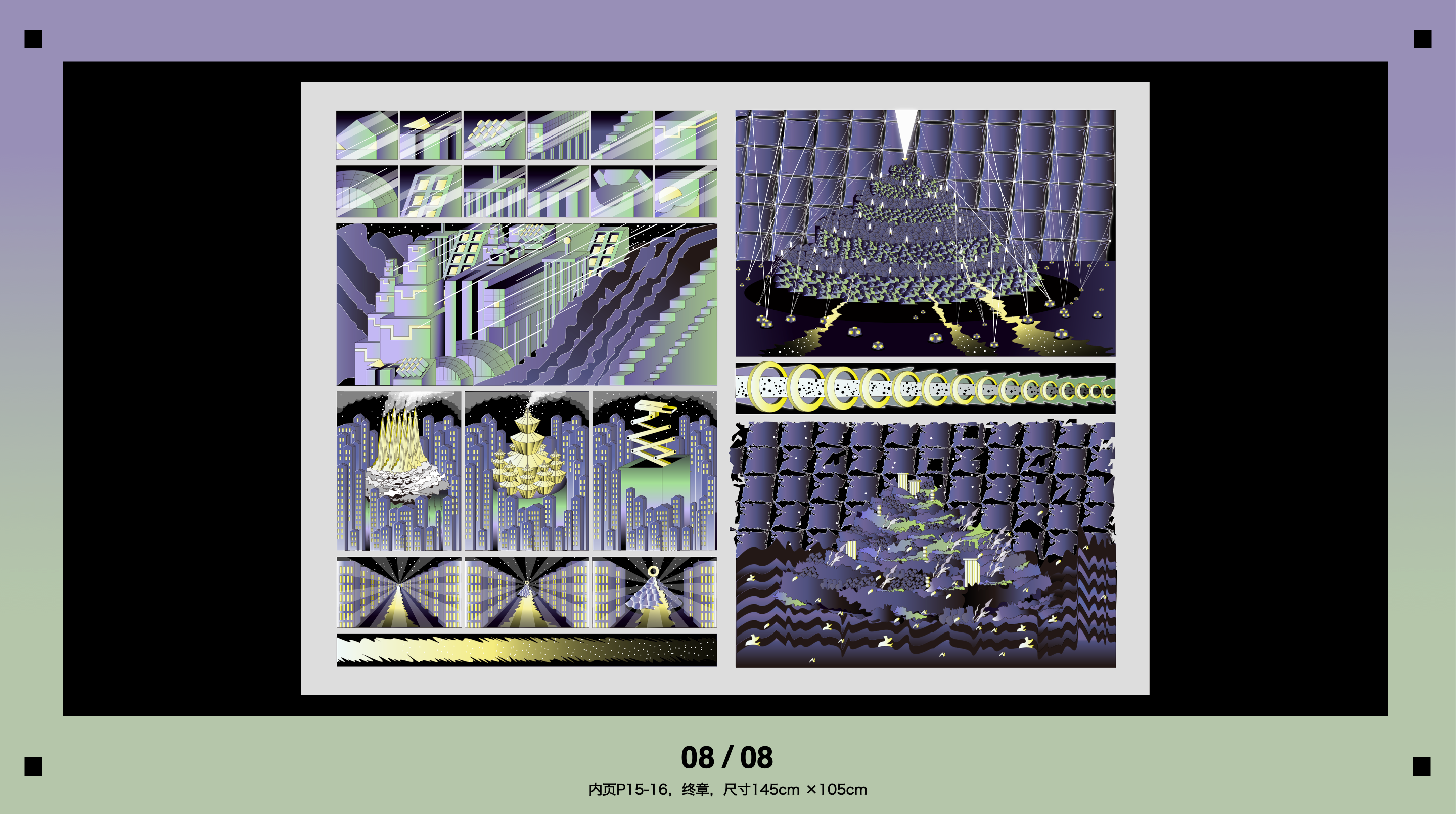

疫情使世界陷入沉睡。每个人成为了现实中的失眠症患者。对比参照了三段平行世界的平 行故事,与2020真实世界发生关系,三篇1965年前后的小说如预言般描绘我们今天的世界, 故事中沉睡的人一直被时空错觉所愚弄,困于循环之中。

如果环境的恶化最终出现无法被杀死的病毒,如果自此人们永远无法结束隔离封锁,今天 的故事也将成为明天的预言。

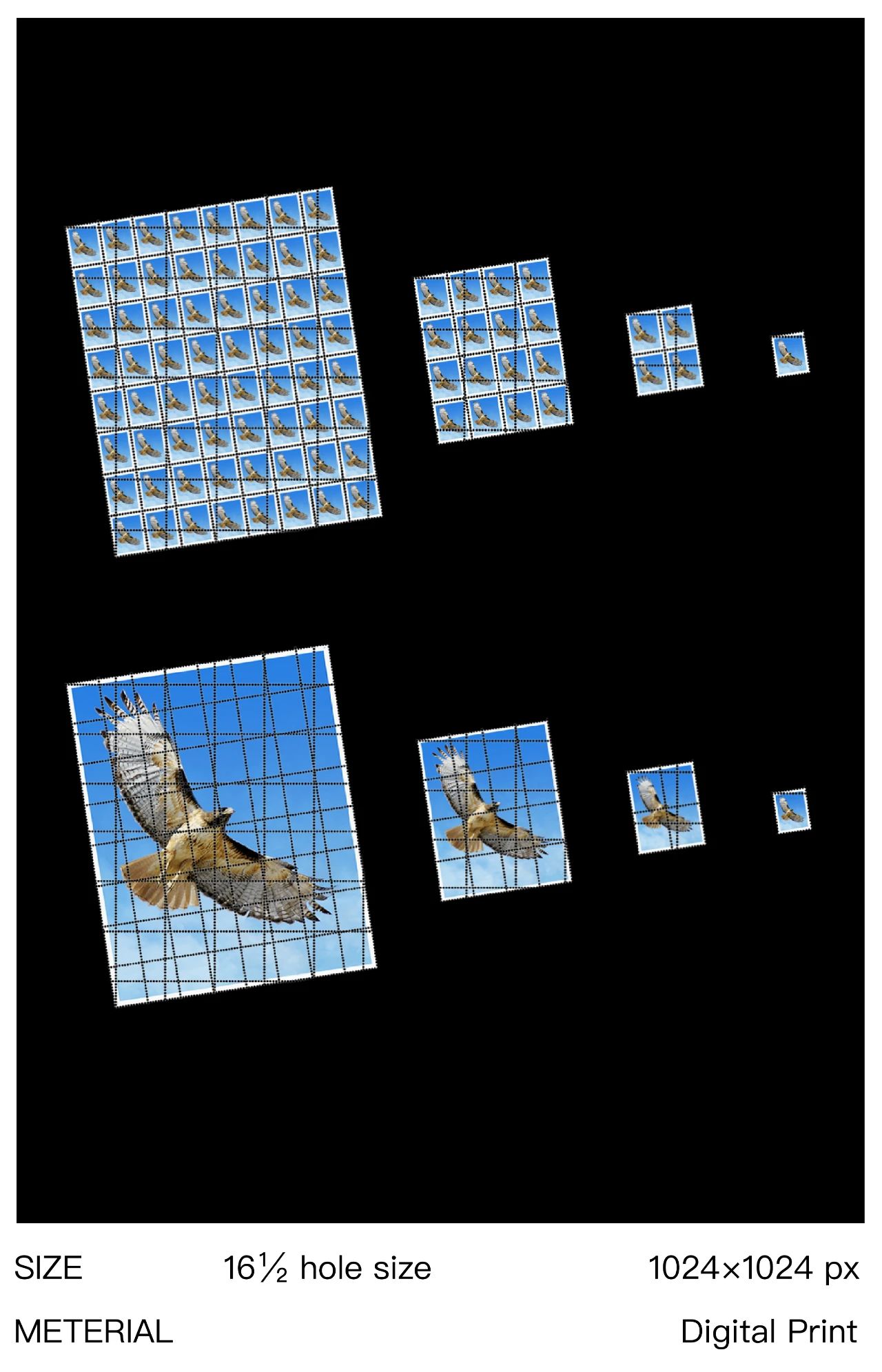

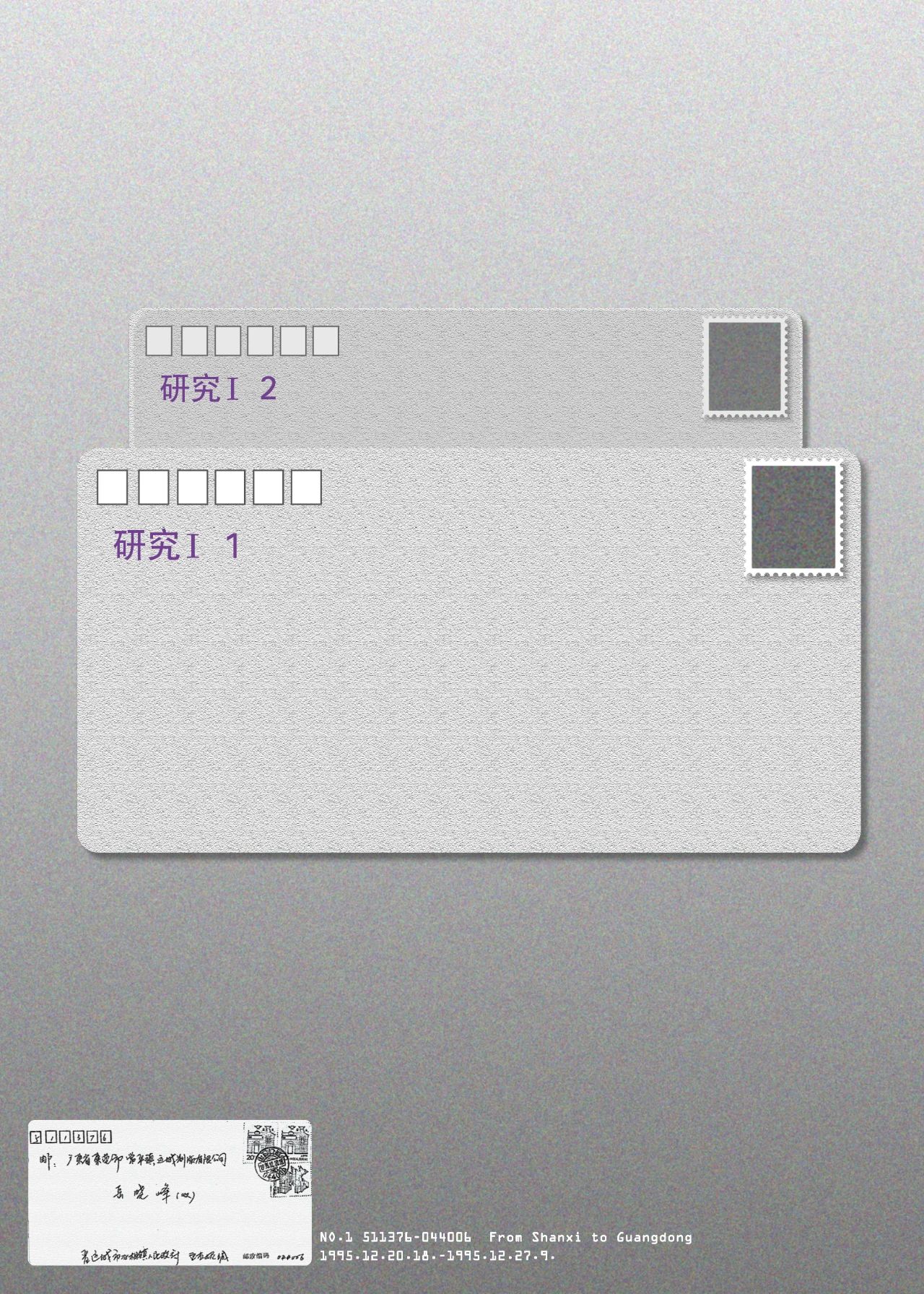

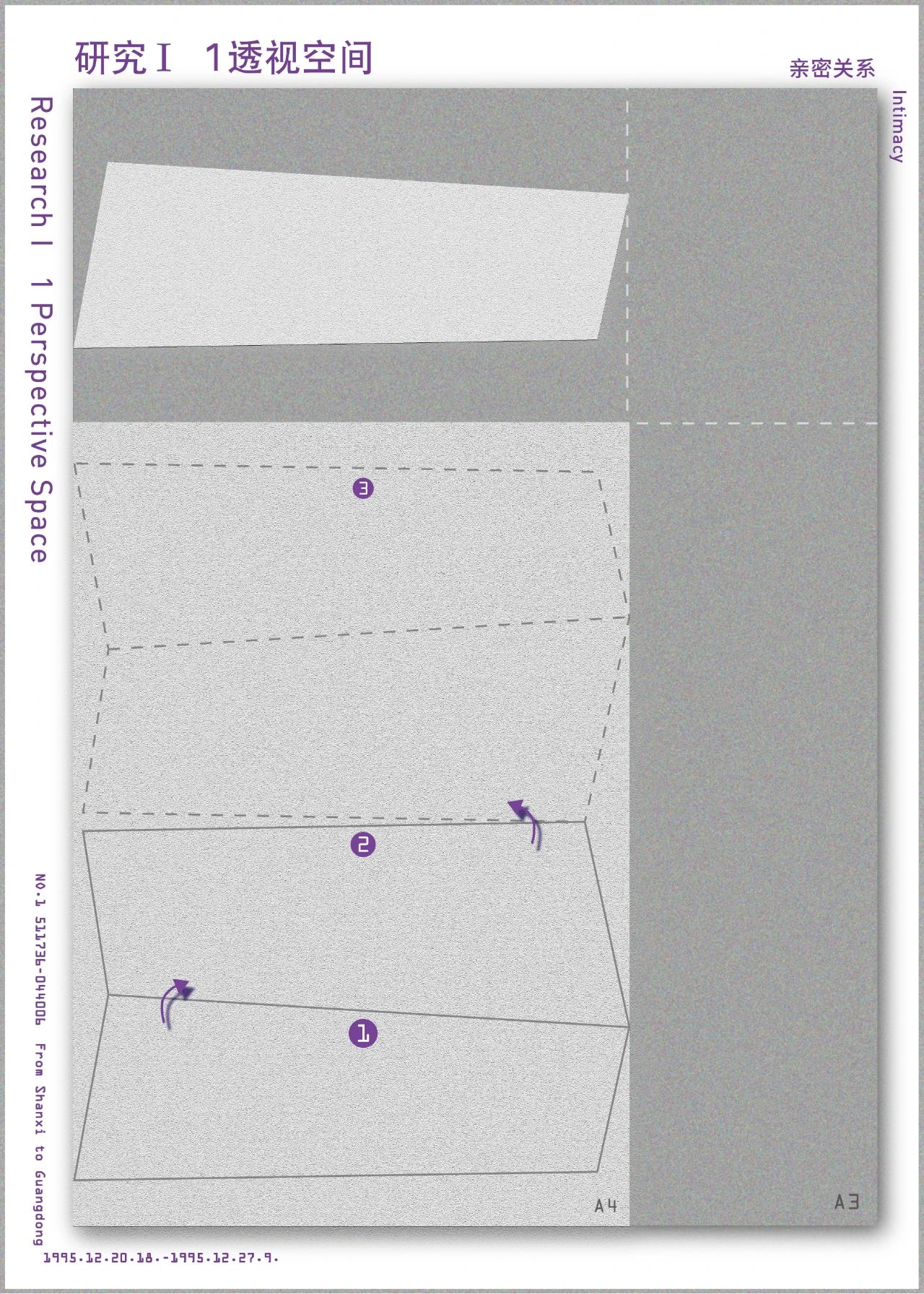

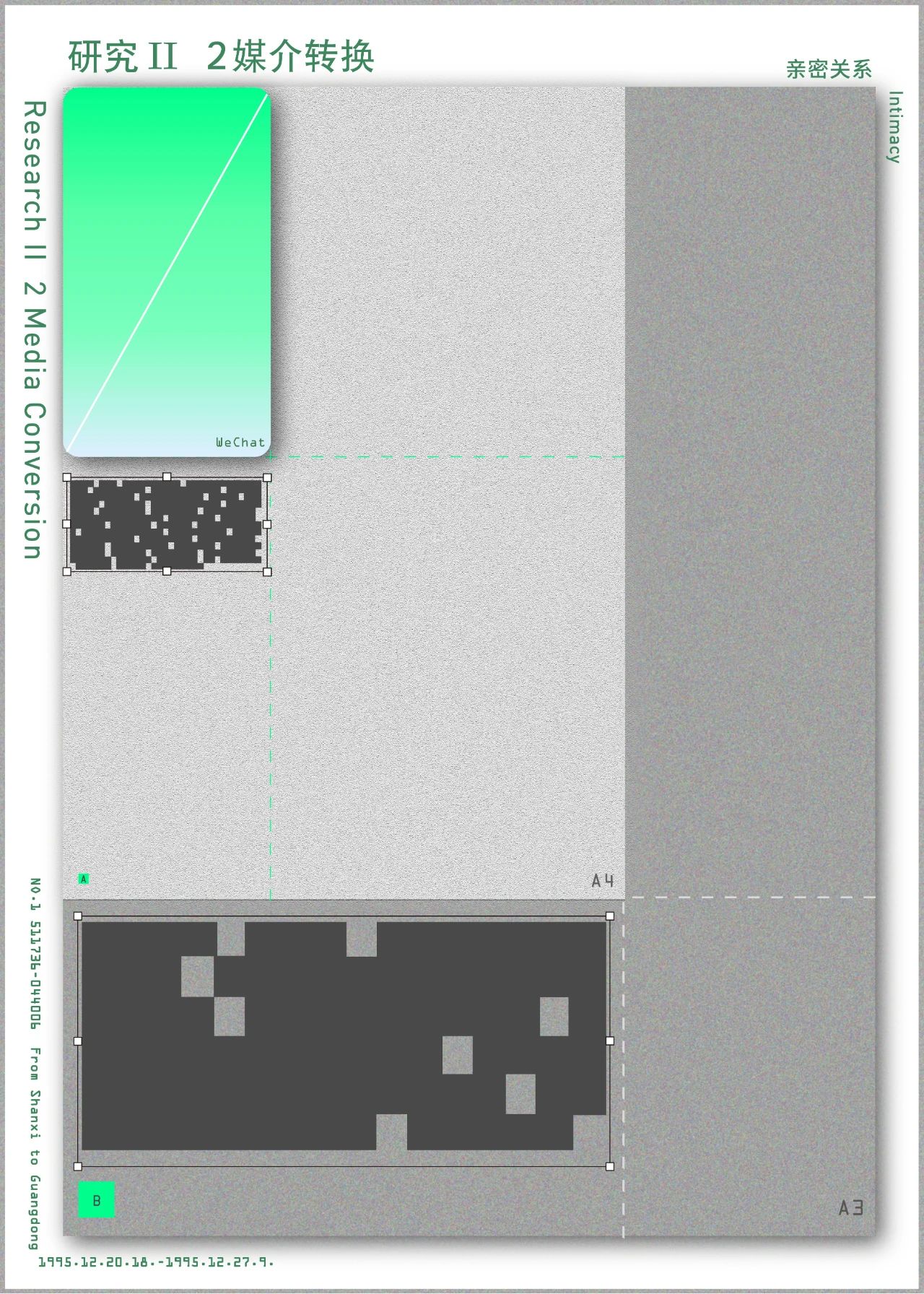

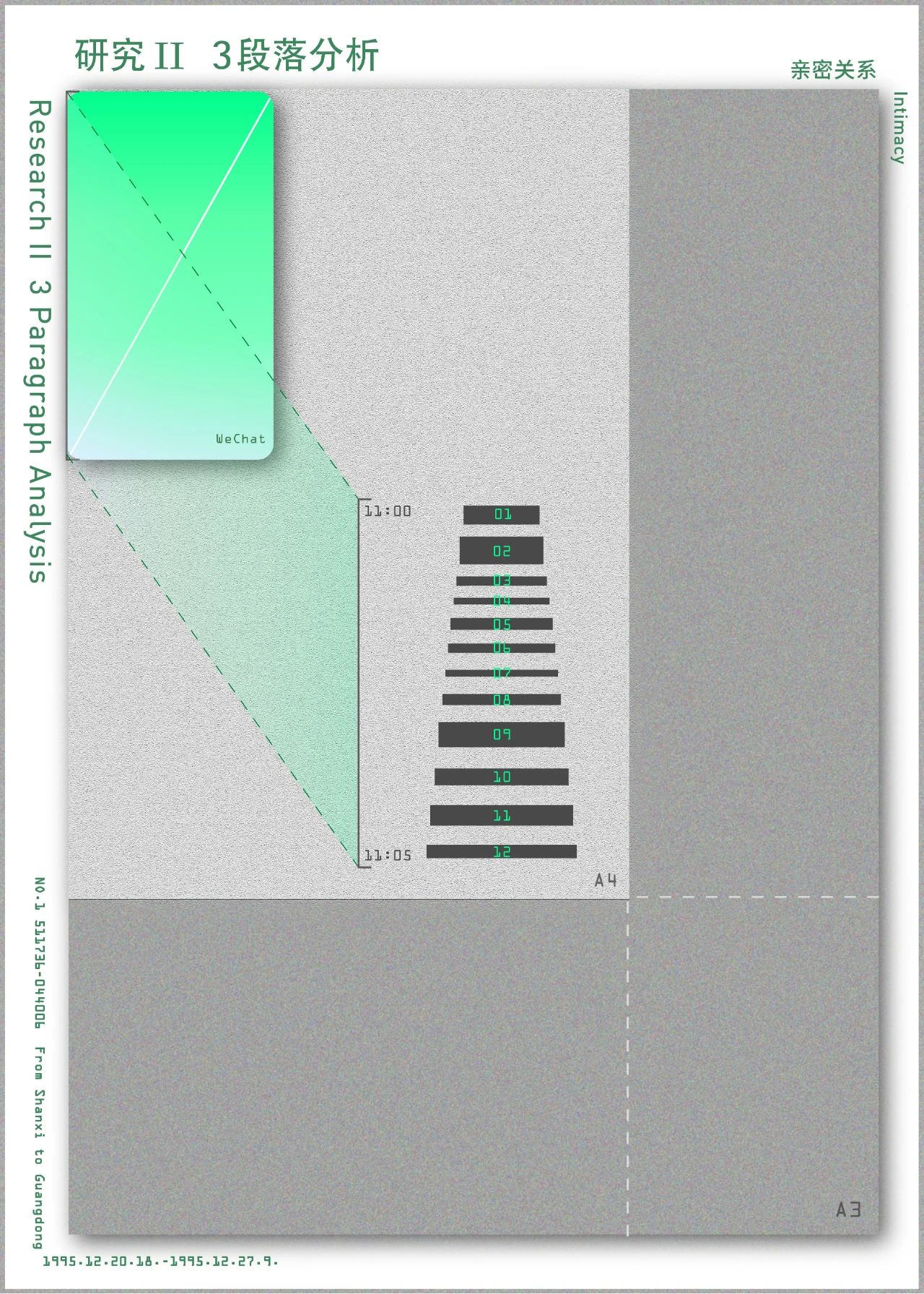

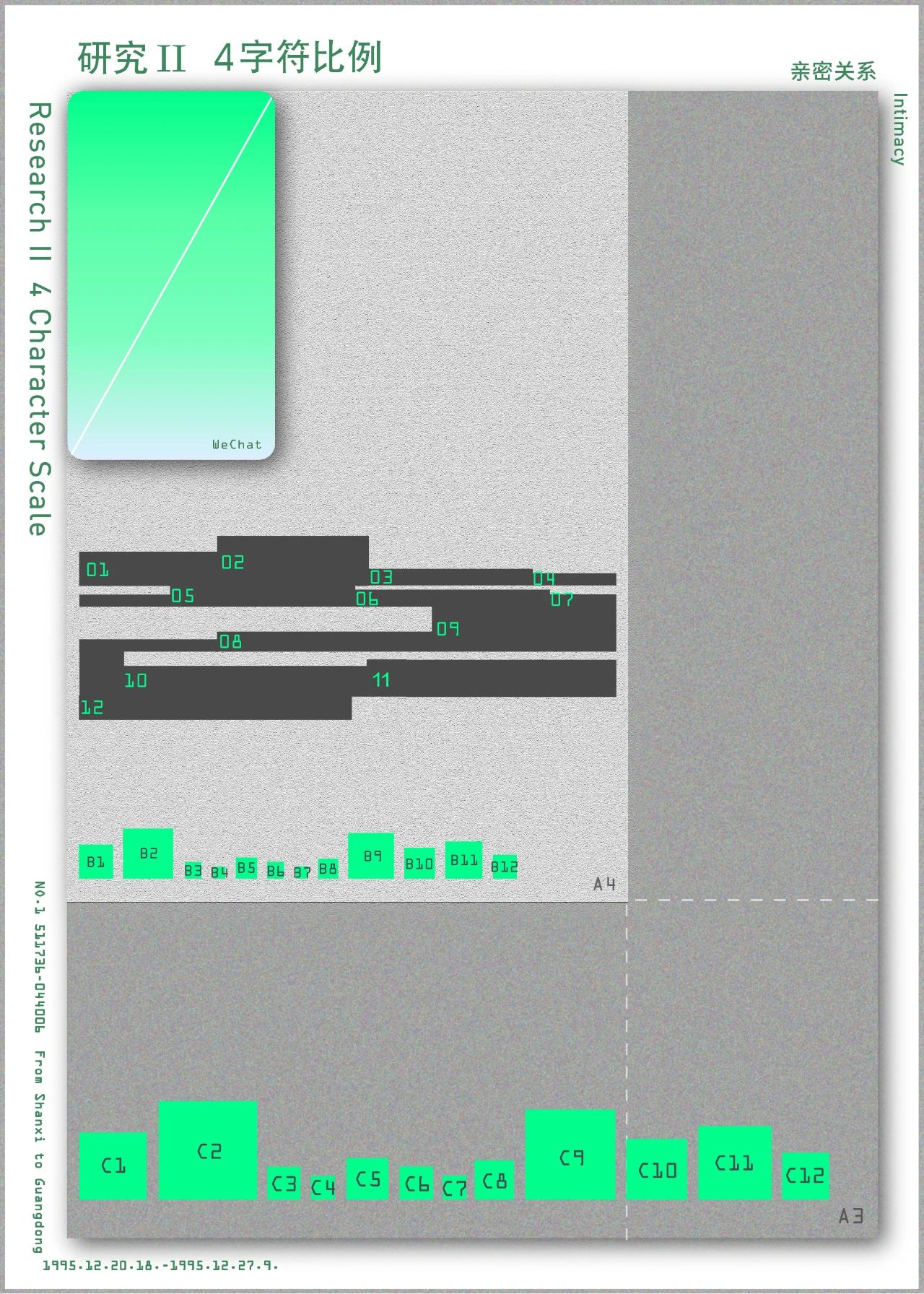

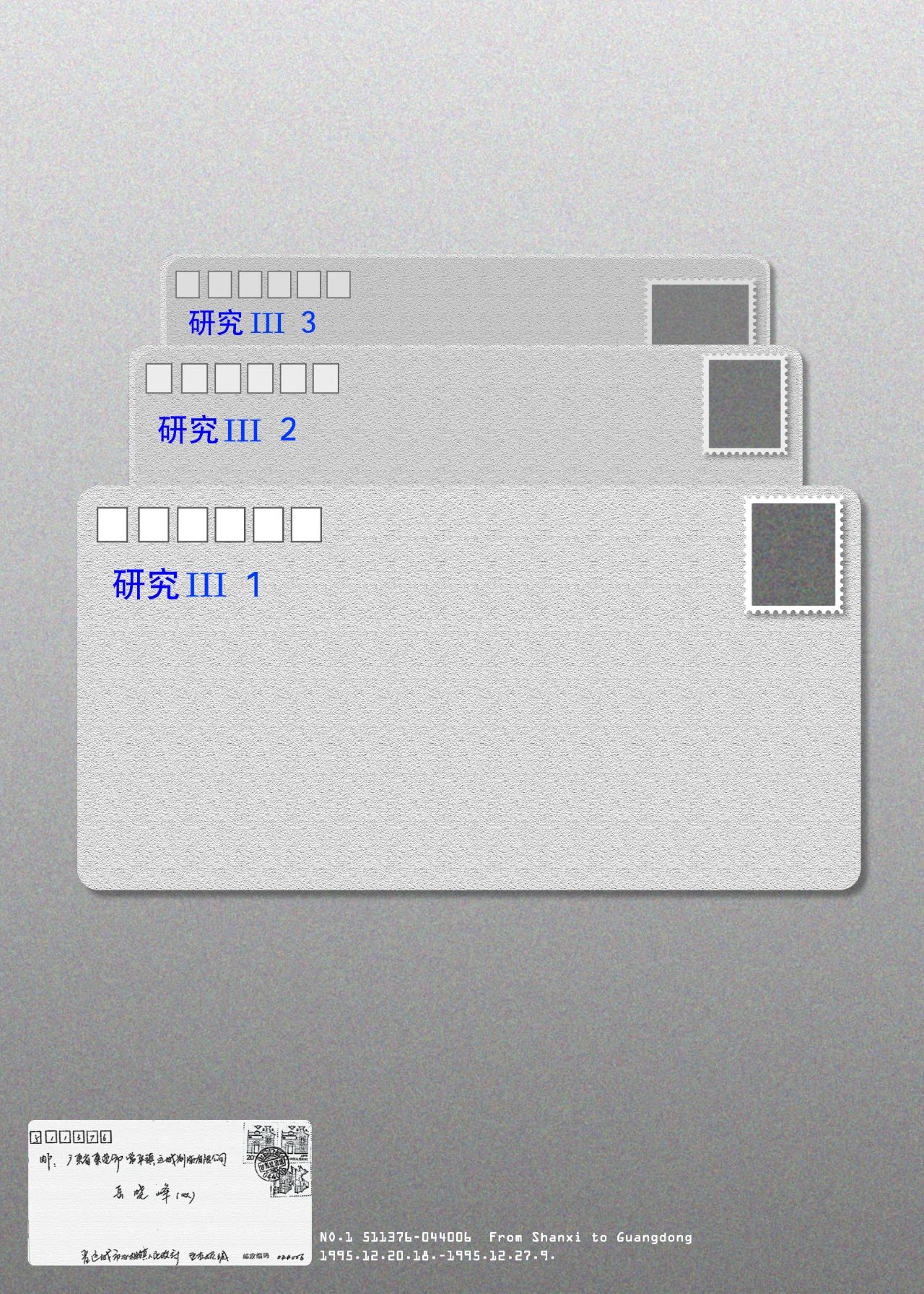

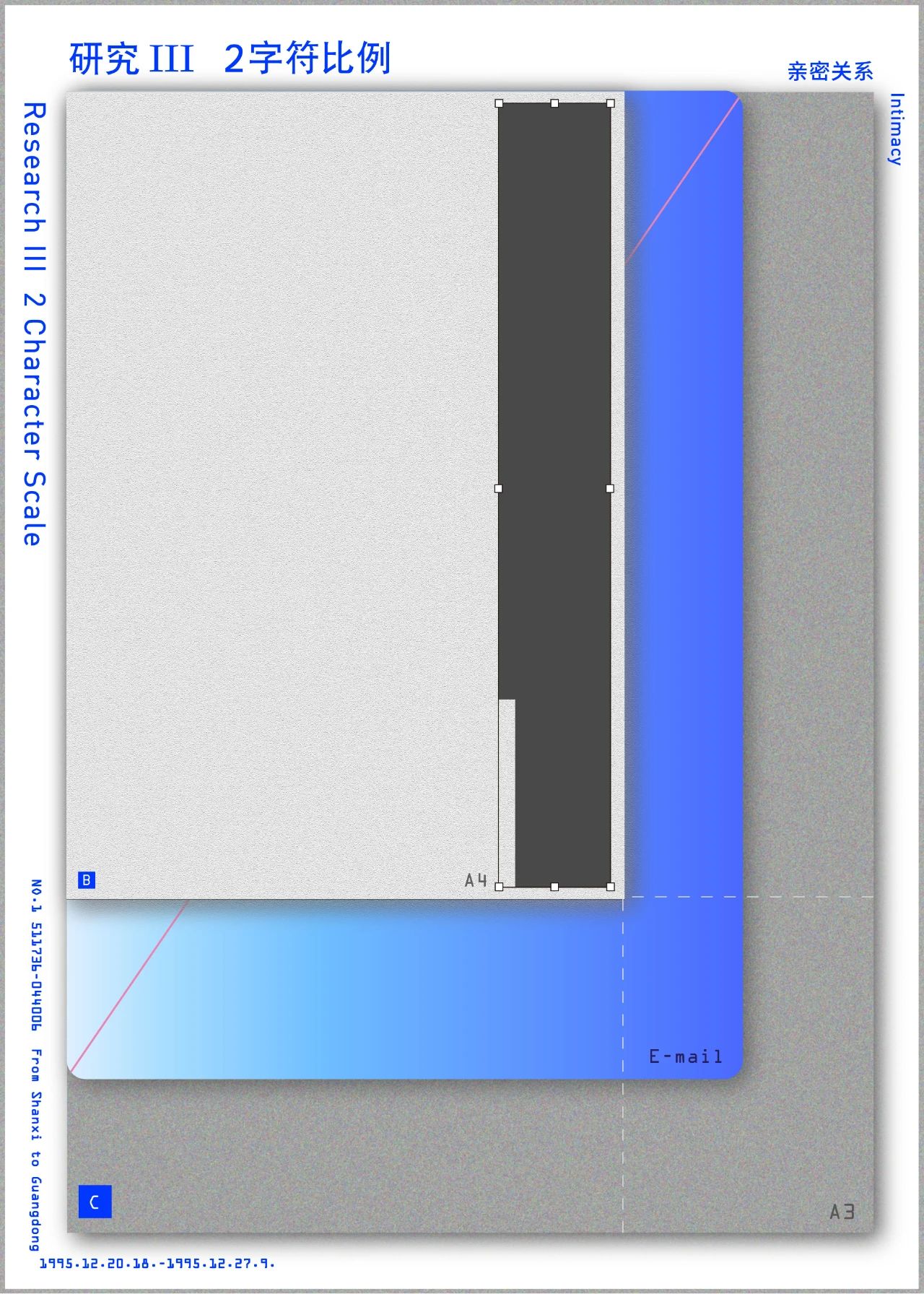

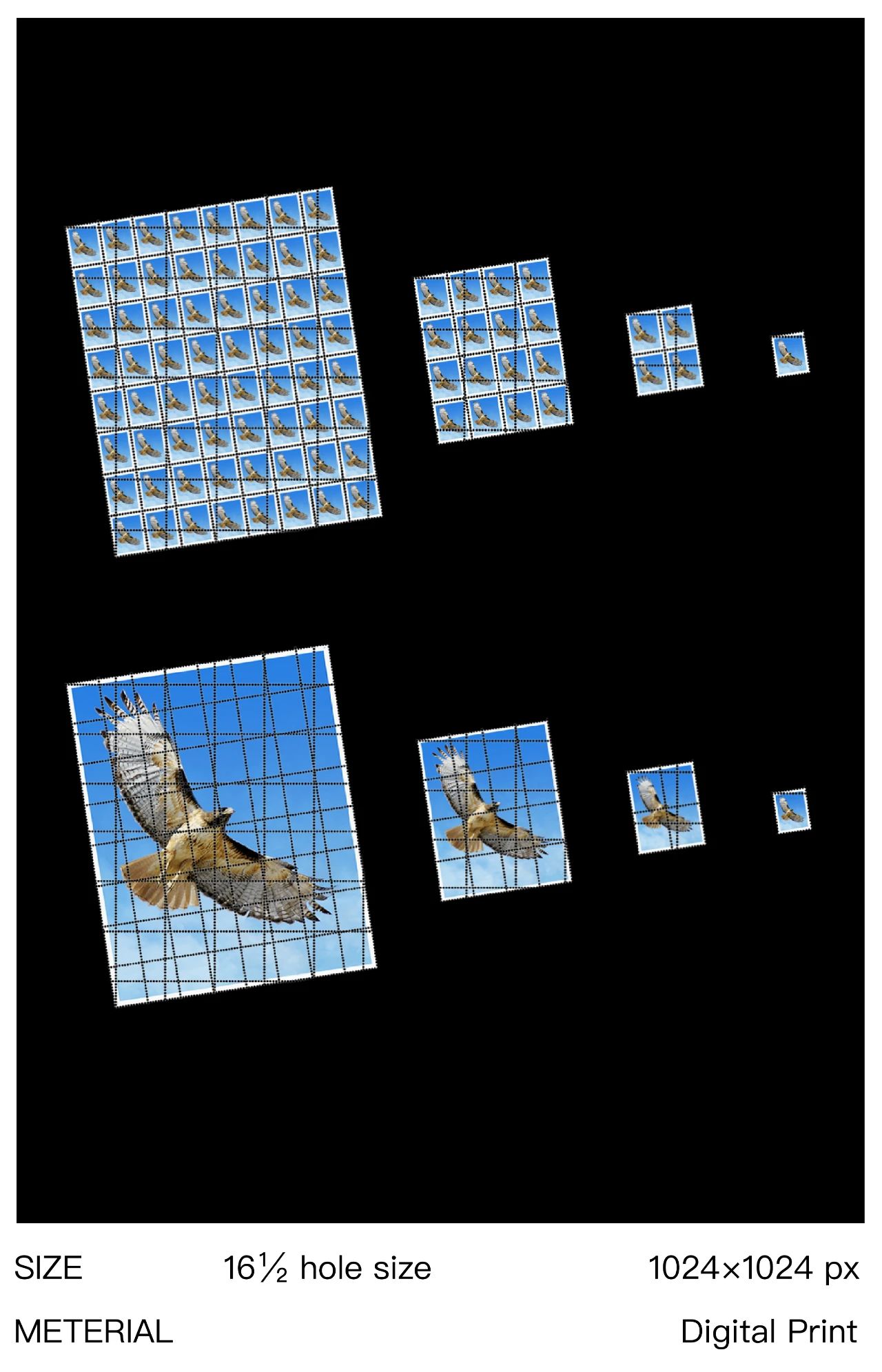

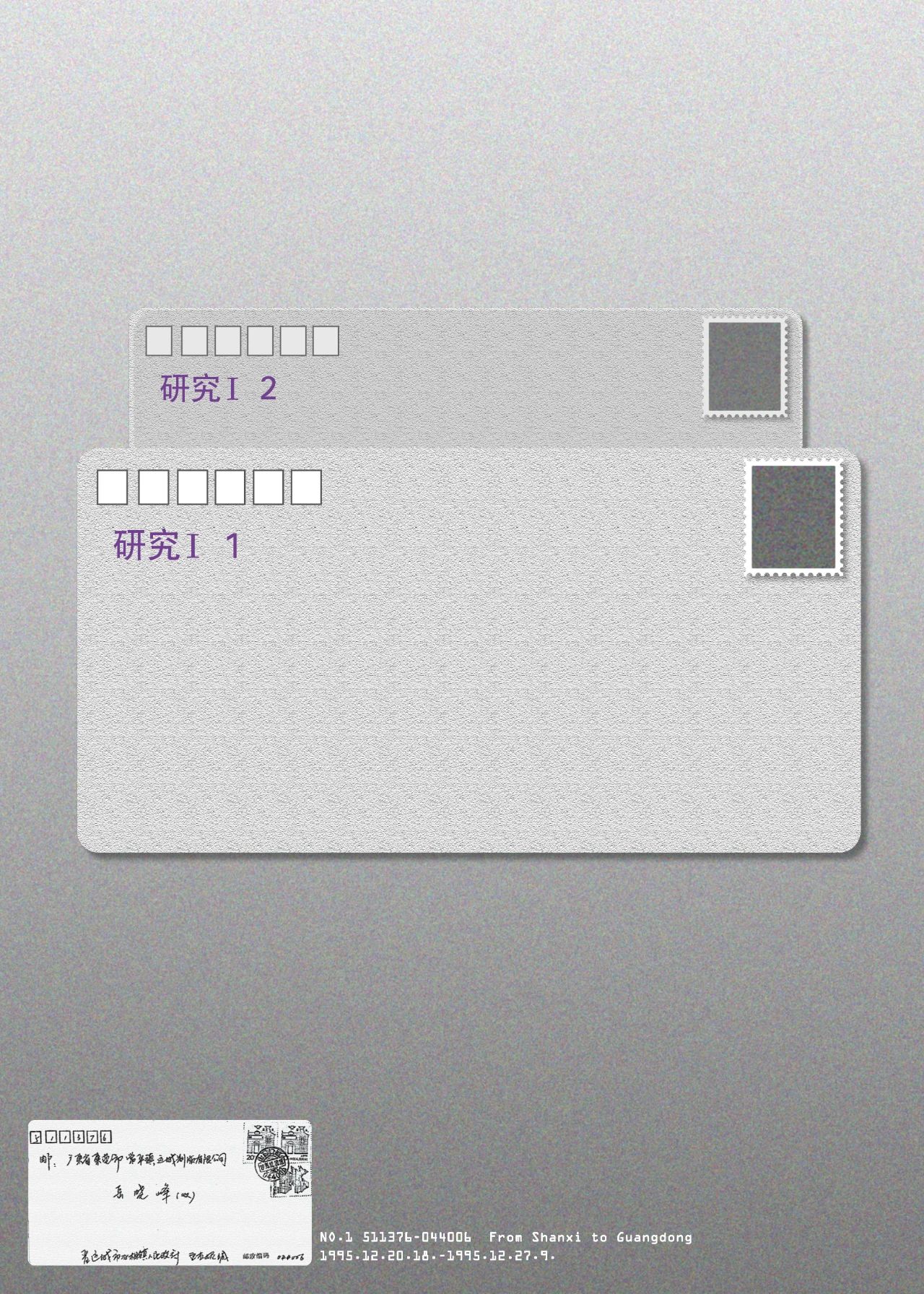

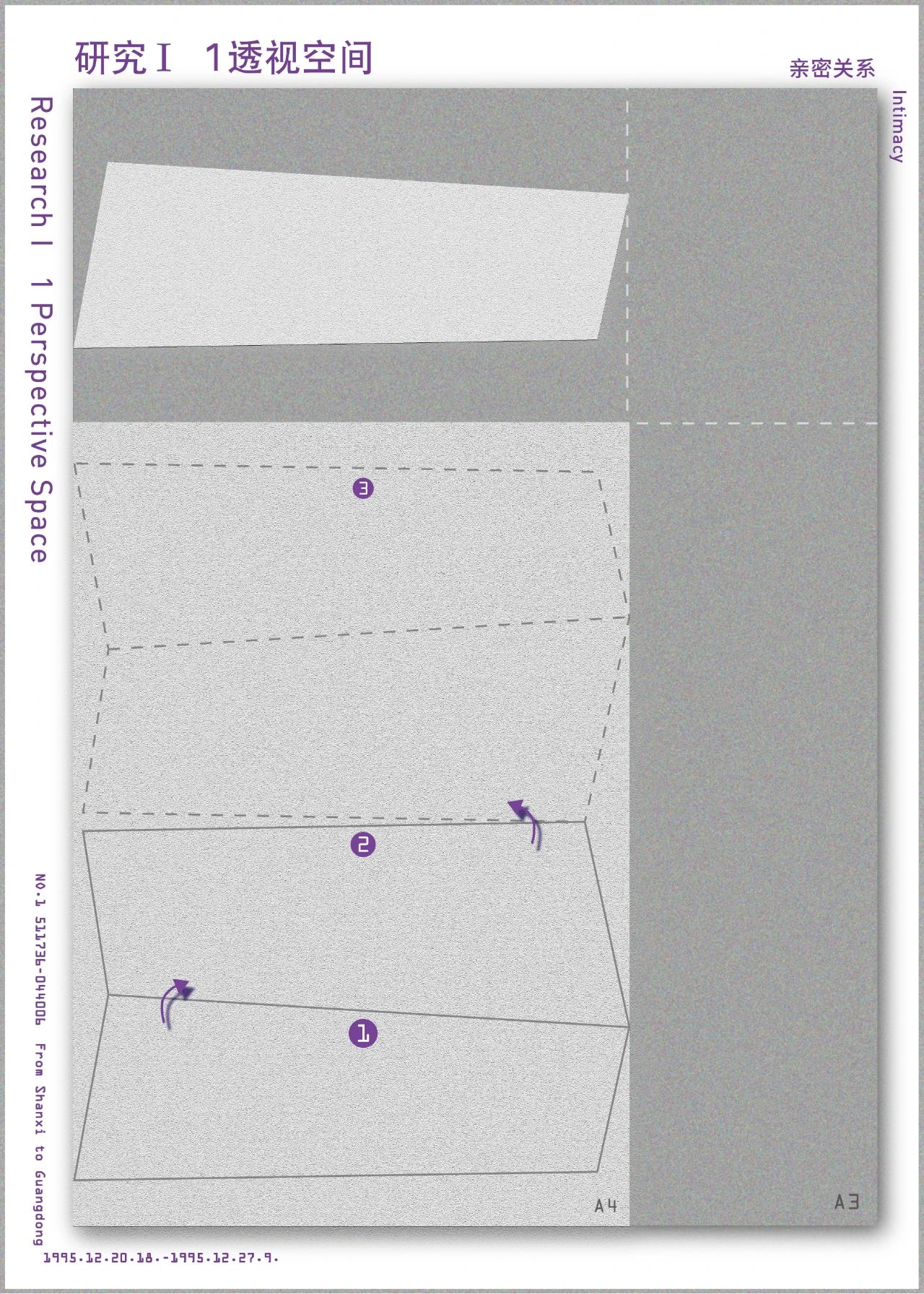

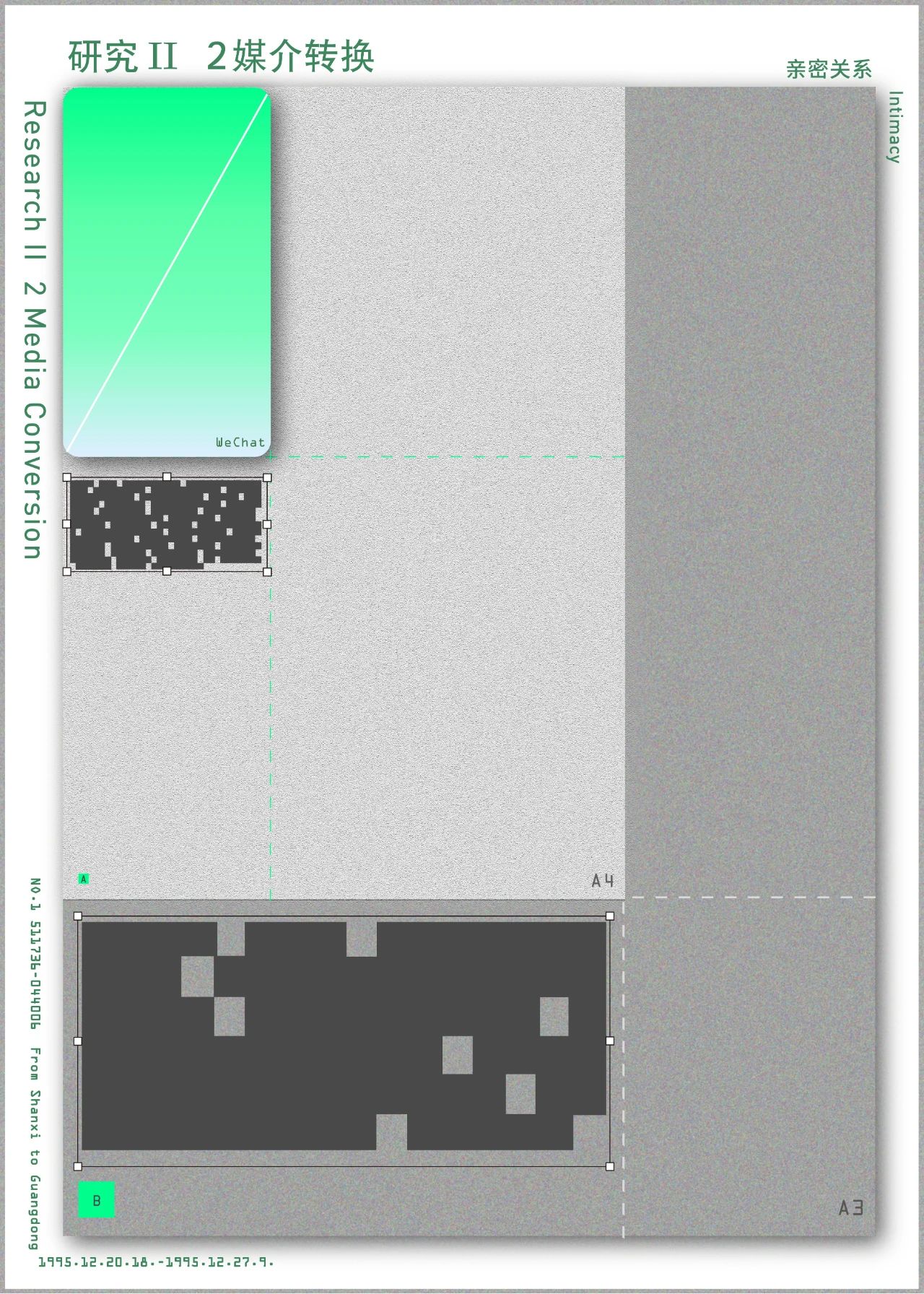

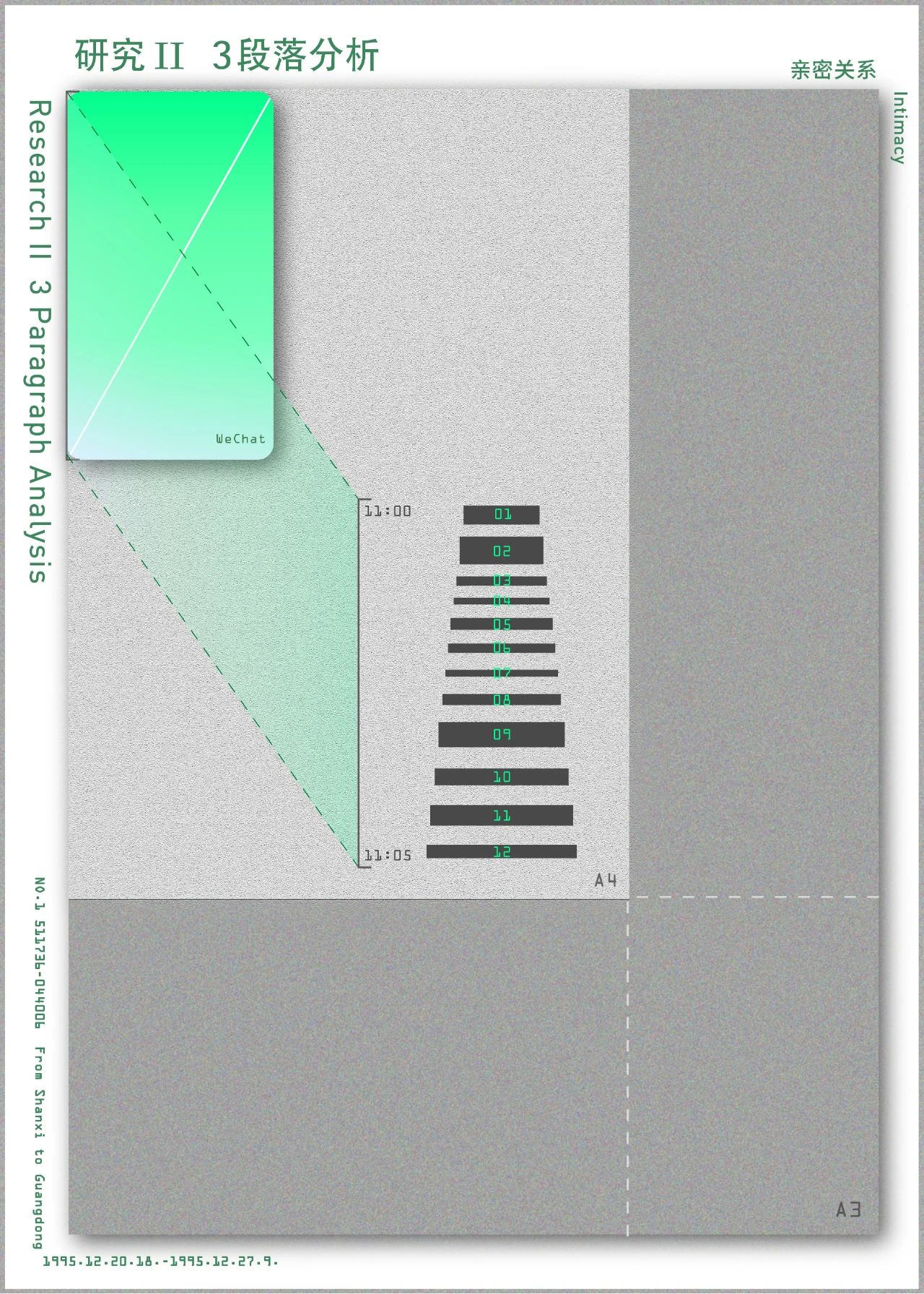

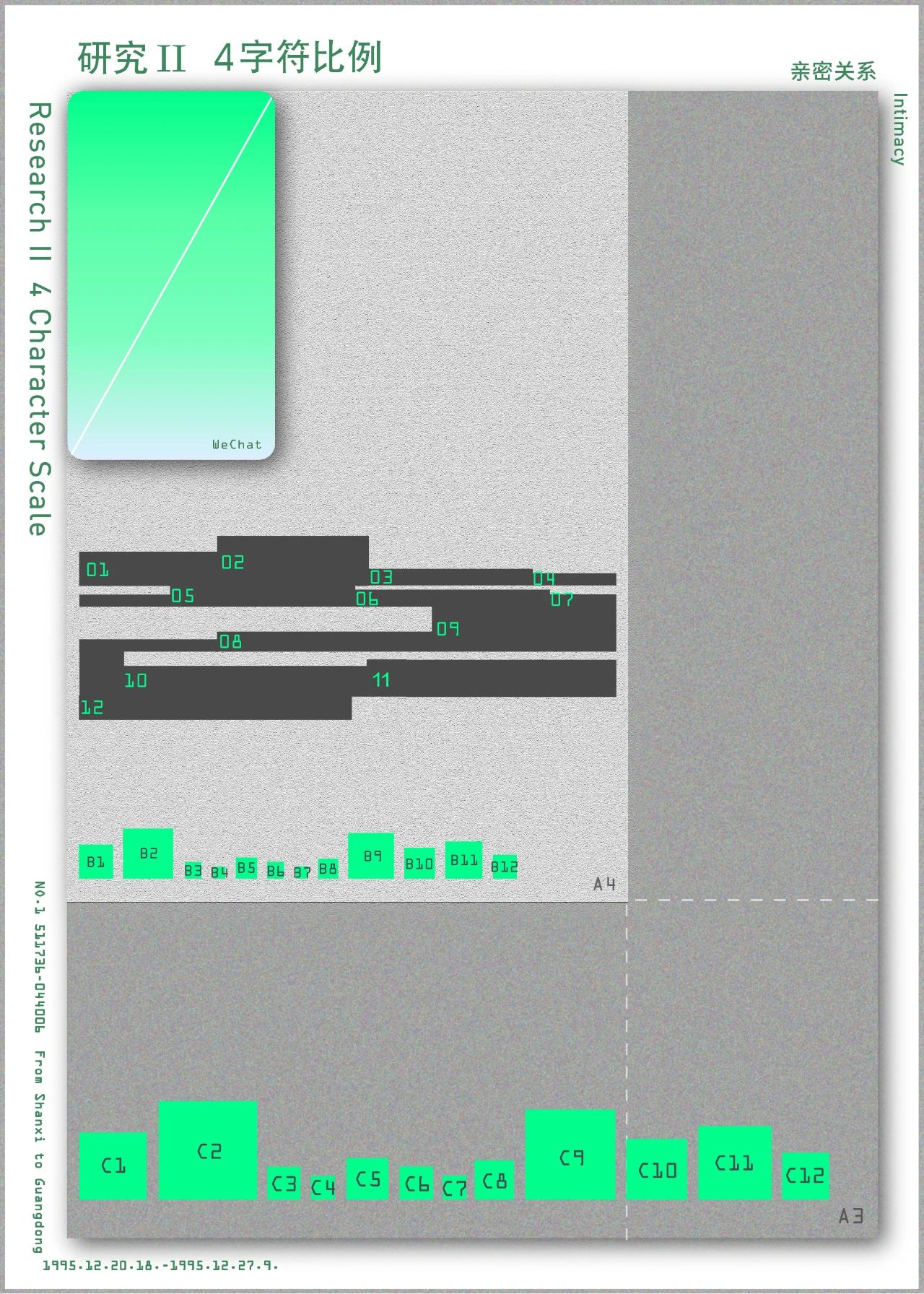

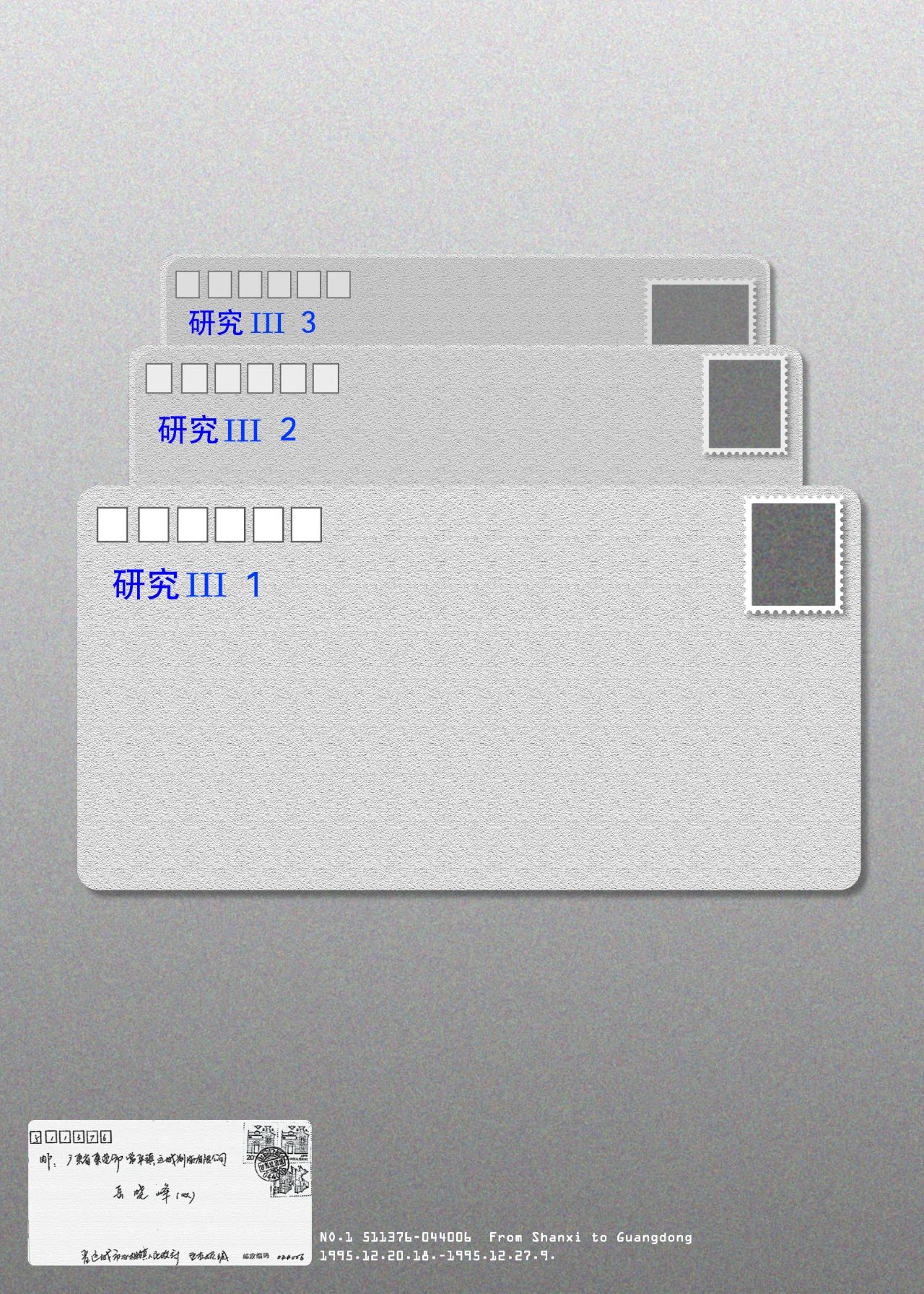

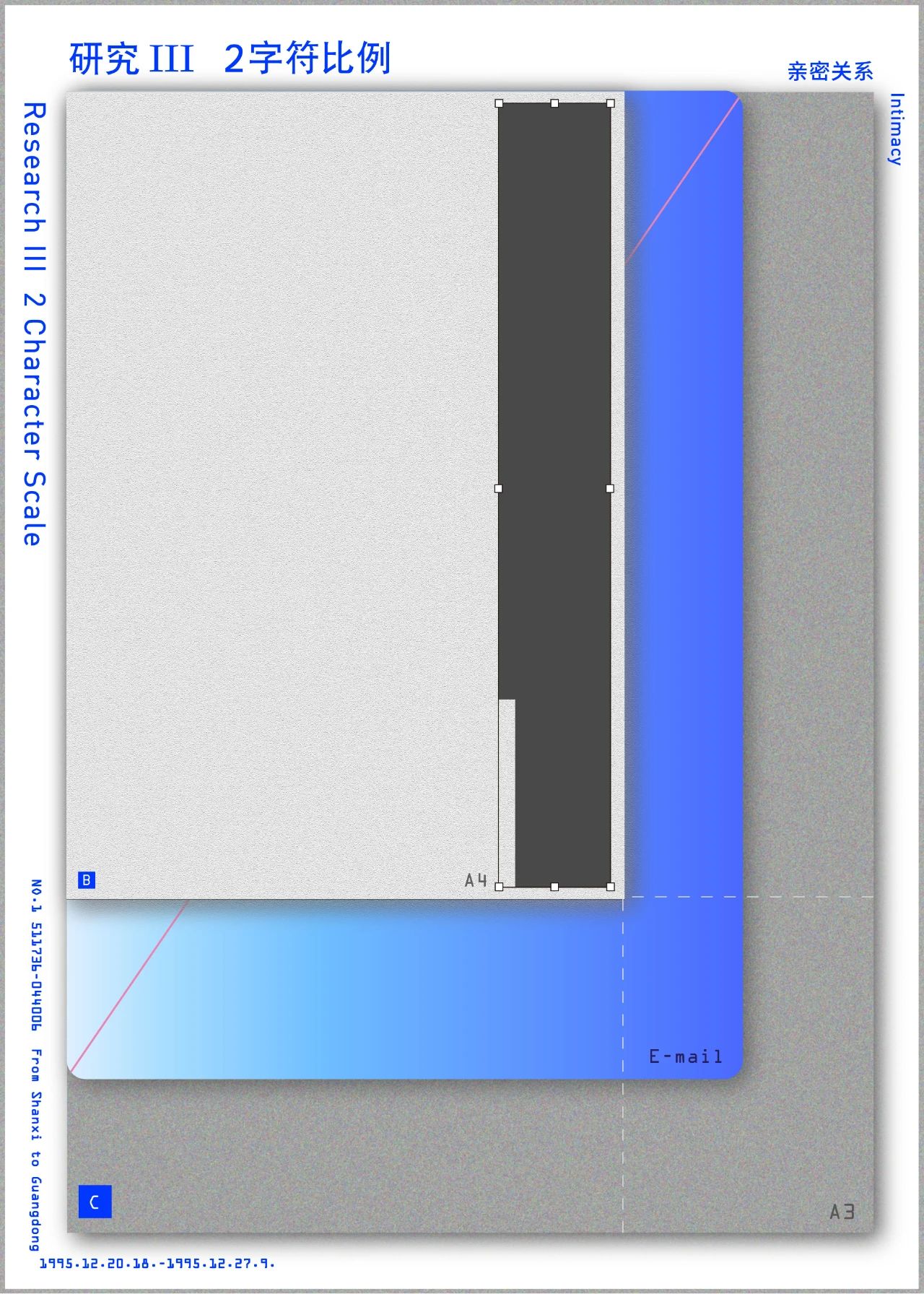

我们渴望亲密关系,技术更迭为沟通提供便利,但在这个过程中迭代的代价是什么?本设计以此作为切口进行探讨研究,对比过往与当下人们维持亲密关系方式的差异,将过往的信件转译到当下的媒介中呈现新的状态,引发人们在当下对亲密关系的珍视与思考。

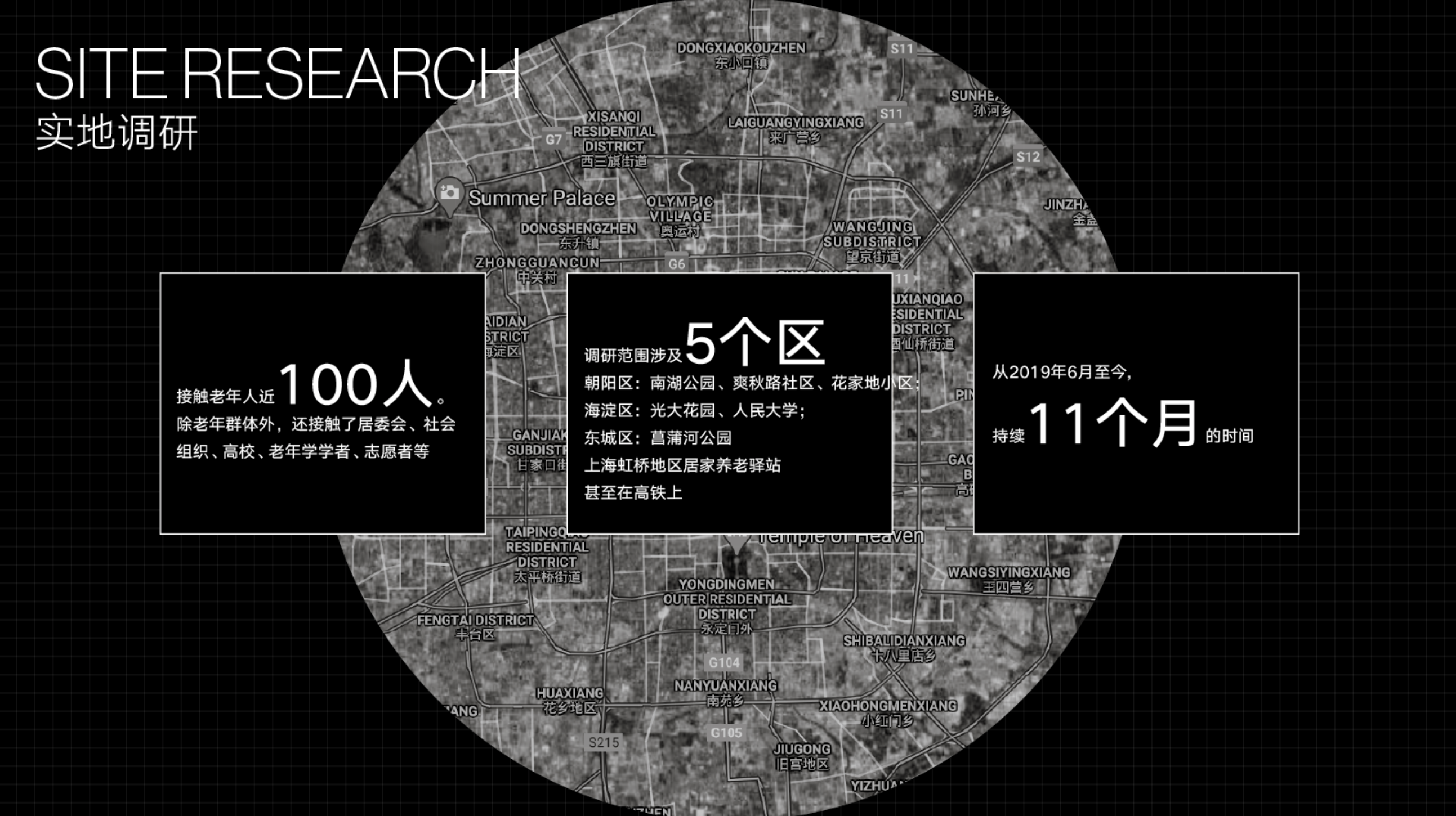

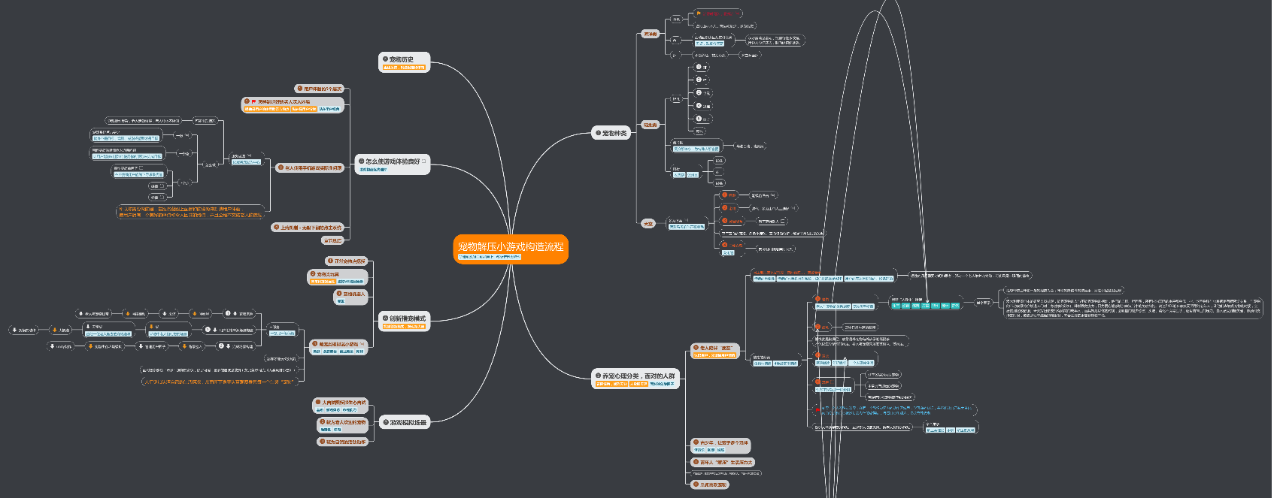

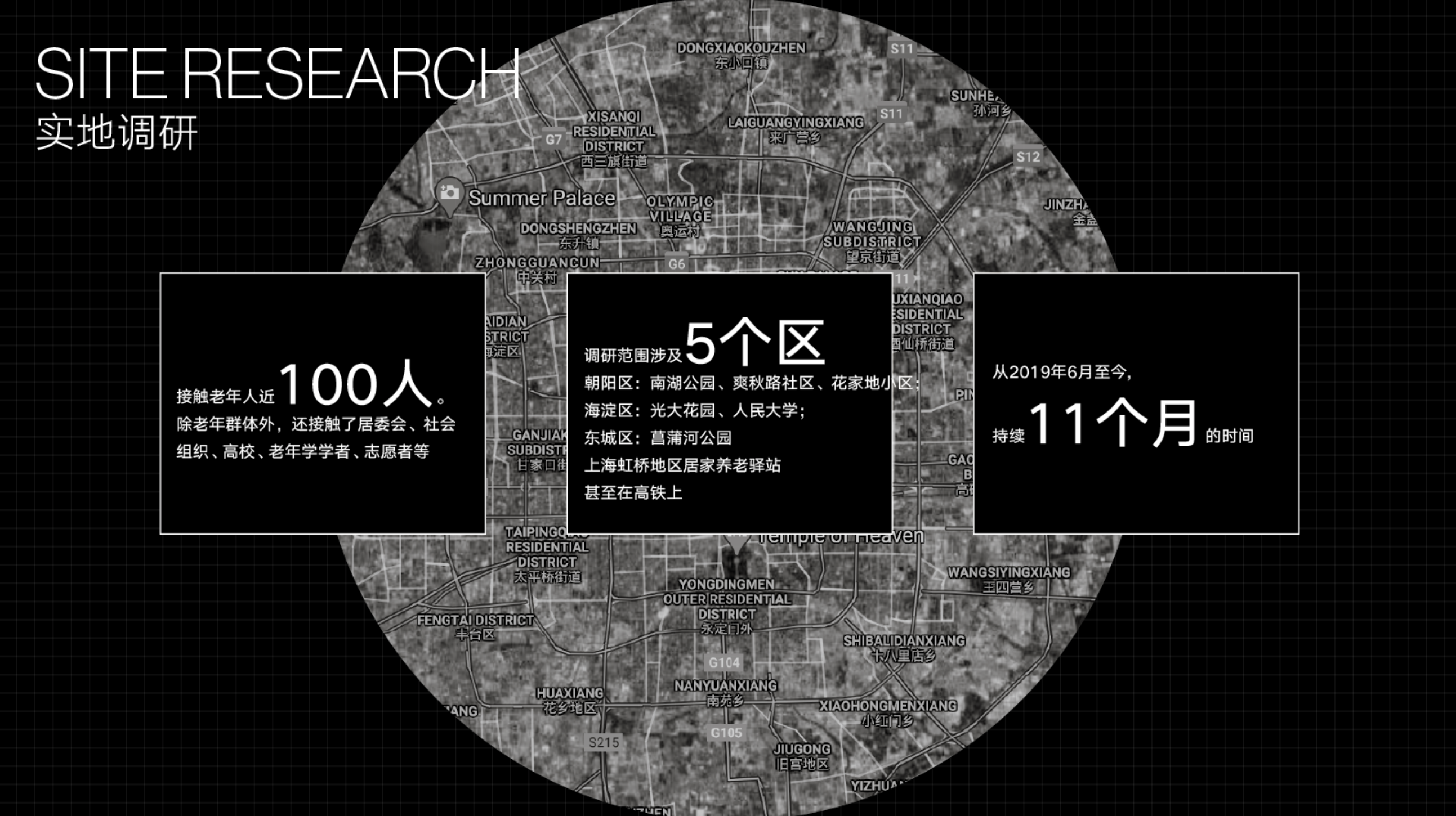

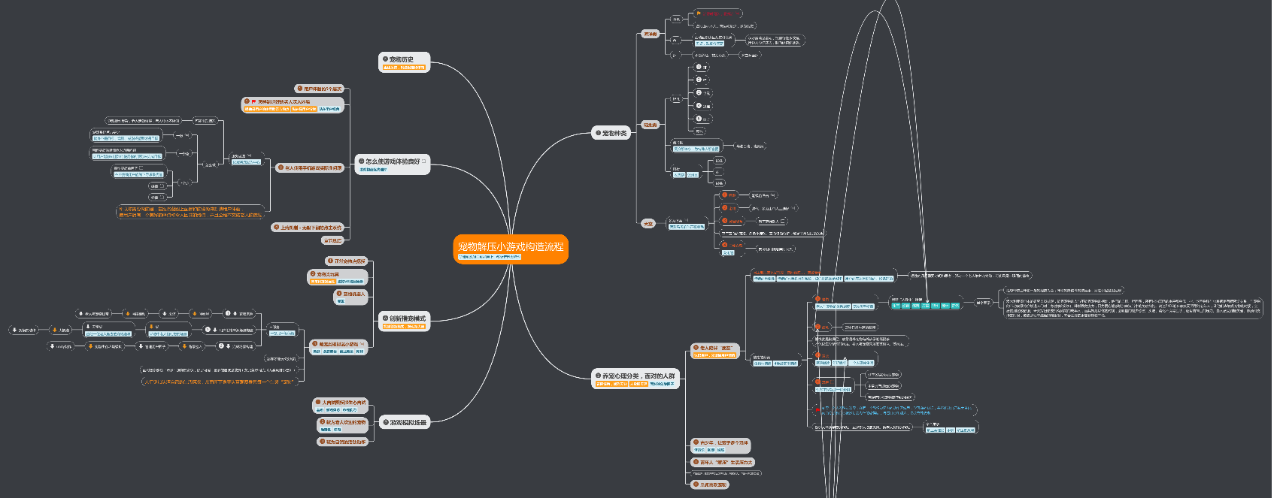

老龄化是中国最严峻的问题之一,调研发现退休是老年生活的关键节点,如果不把工作联系转换为社会联系,老年人将与社会逐步脱节。让老年人有事可做很重要,我在想为什么不能做自己的“老年大学”。我的“老年大学”分为8Step形成闭环,最终目的是通过全套服务设计,从工具包到资源库,从课程到圈子;重新建立安全、可持续社会联系,产生归属感,找到他们的桃花源。

41.

《荒唐事件》

赵嘉慧

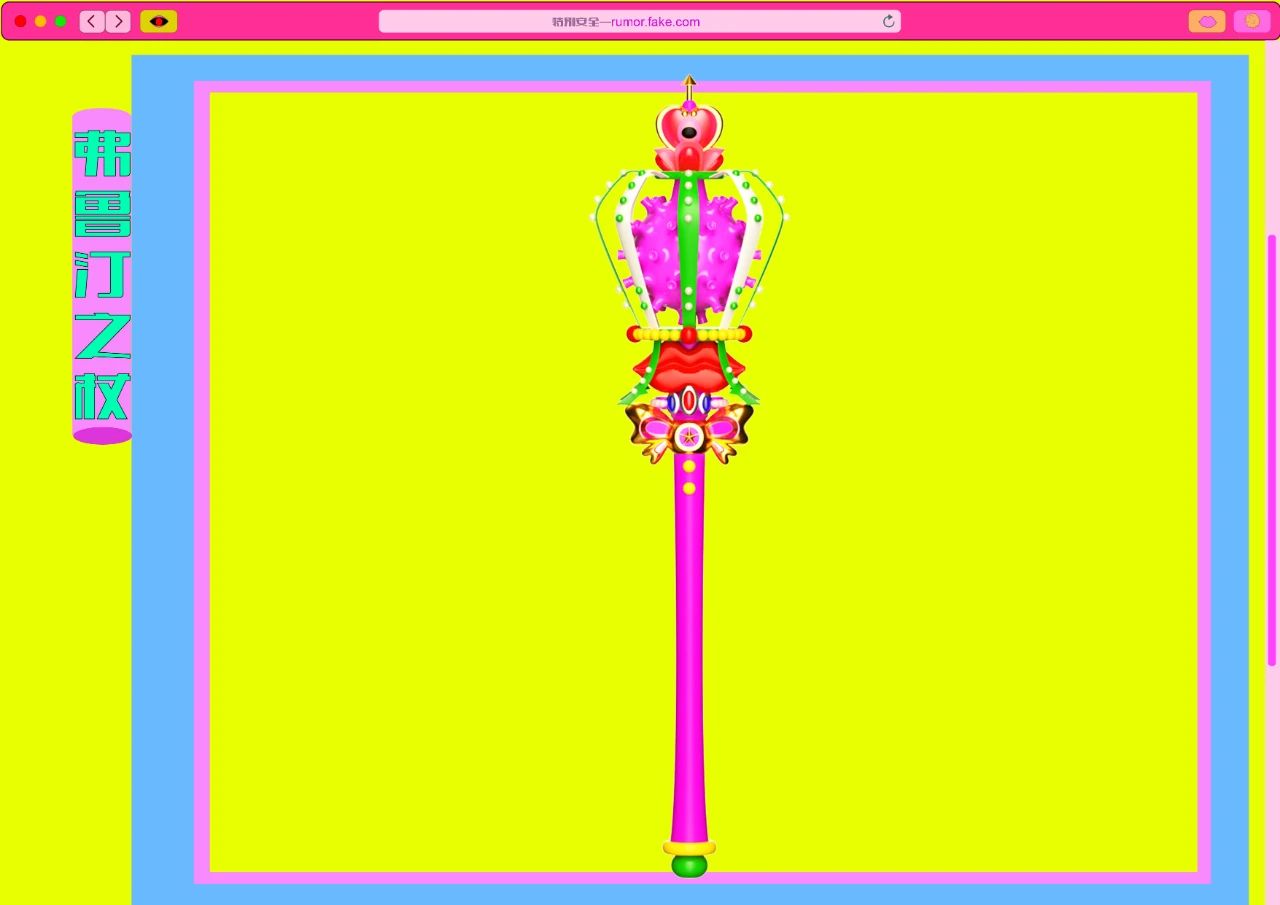

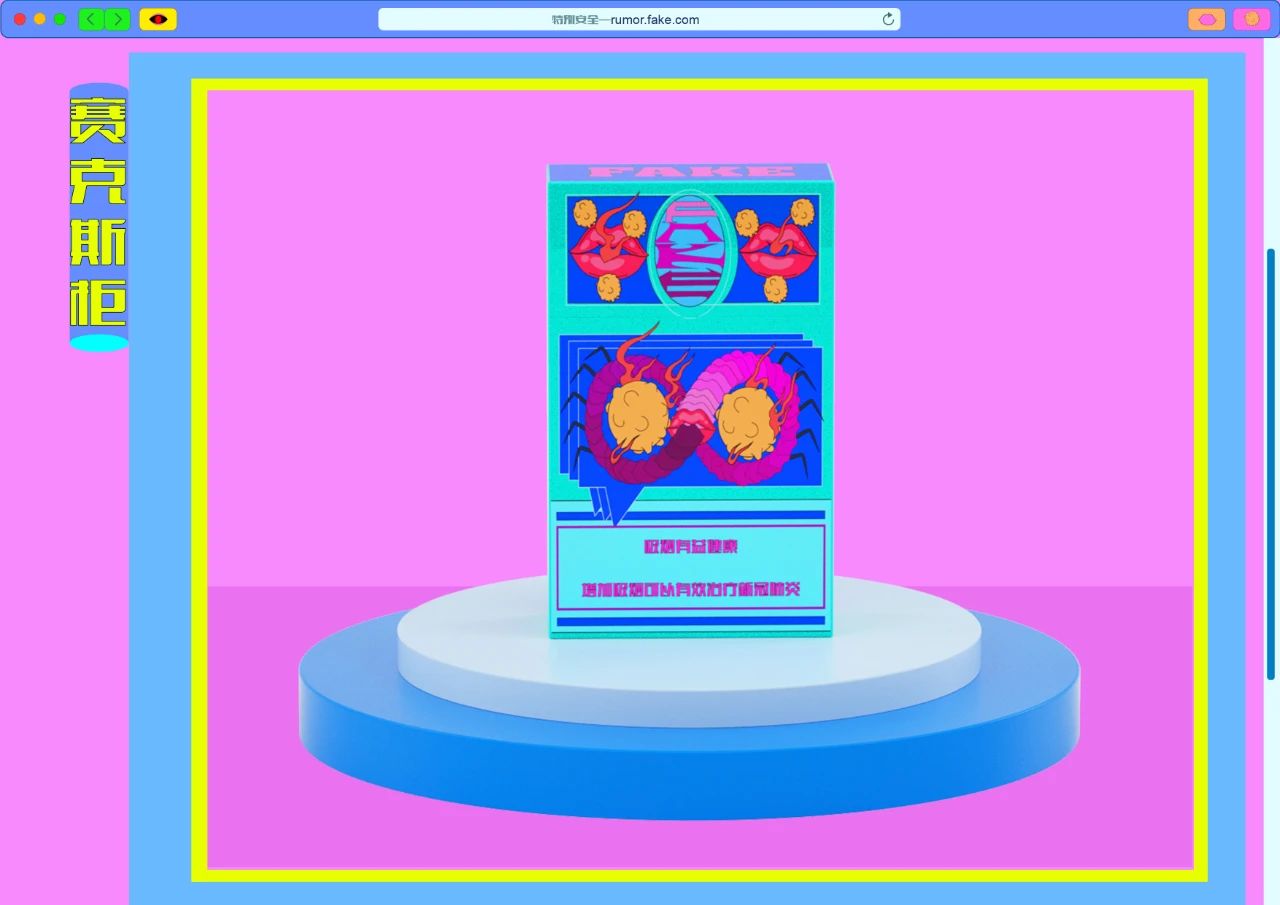

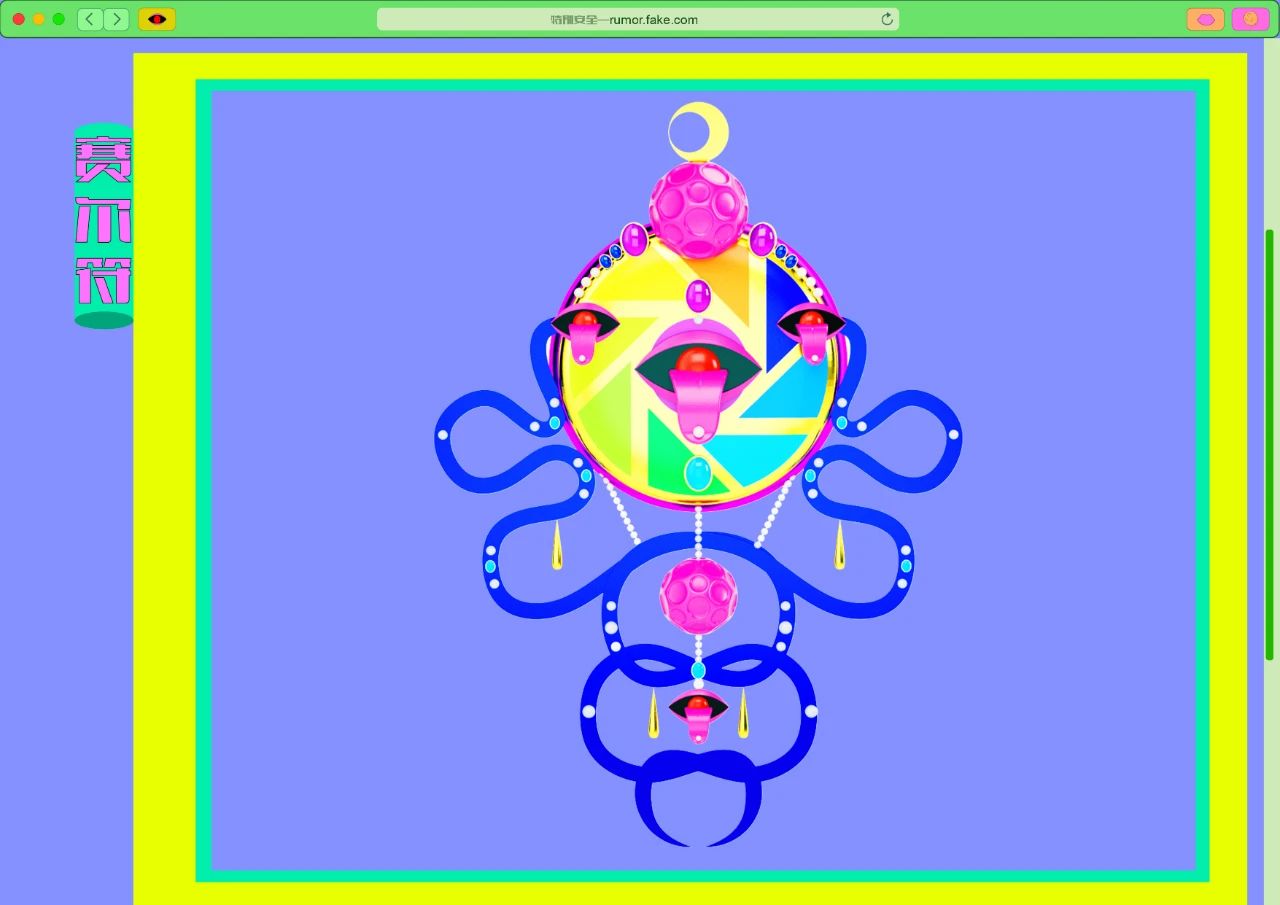

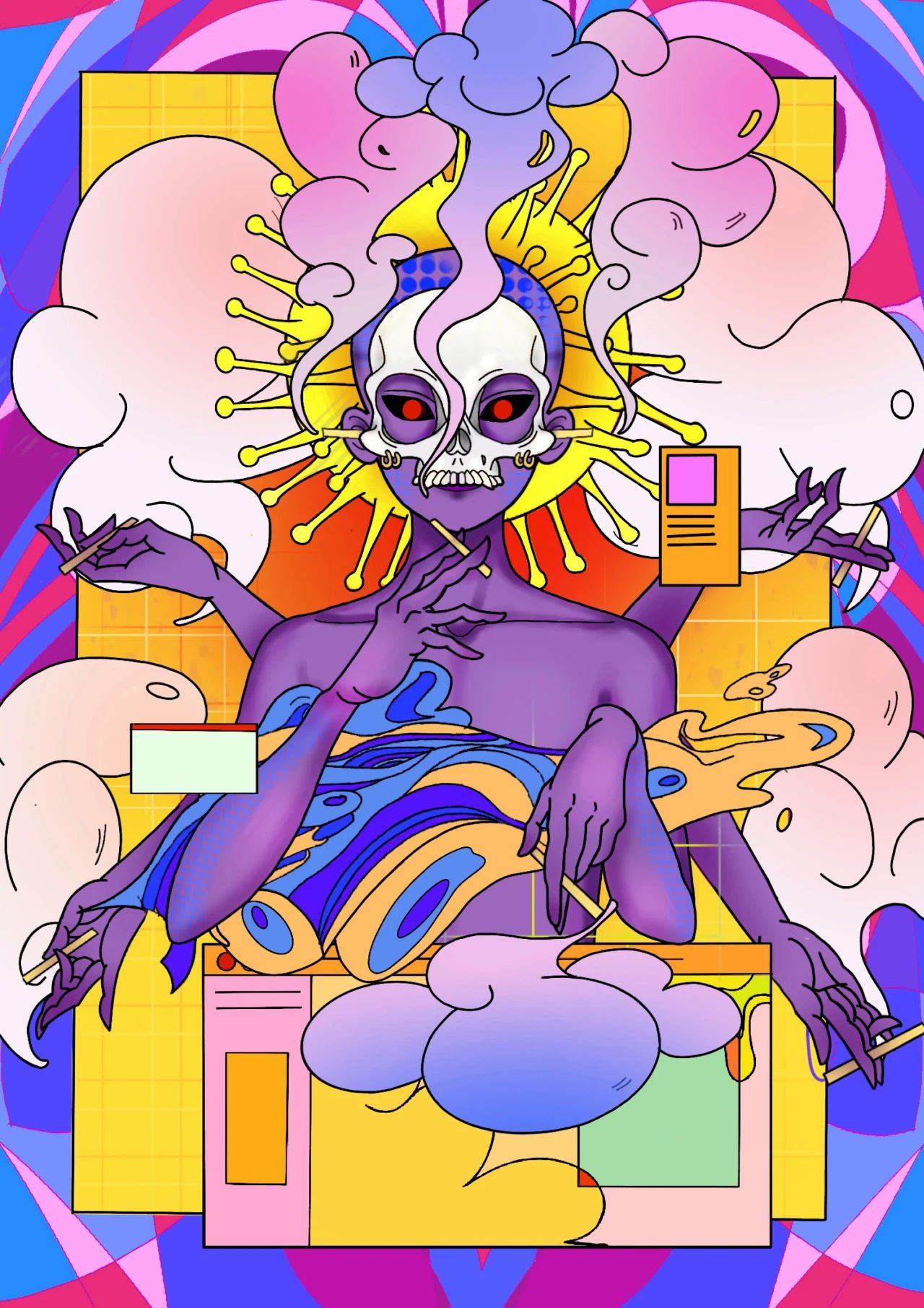

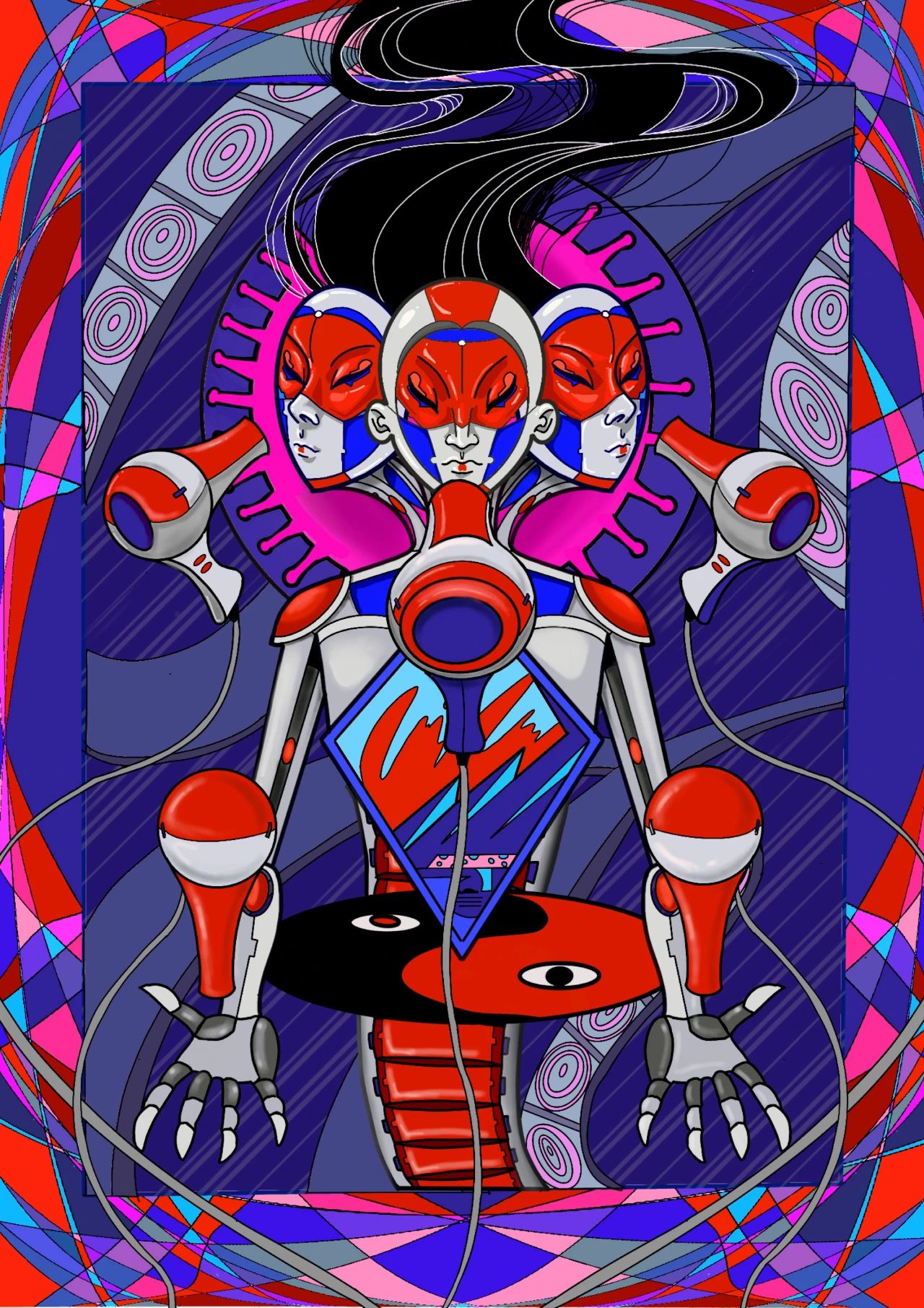

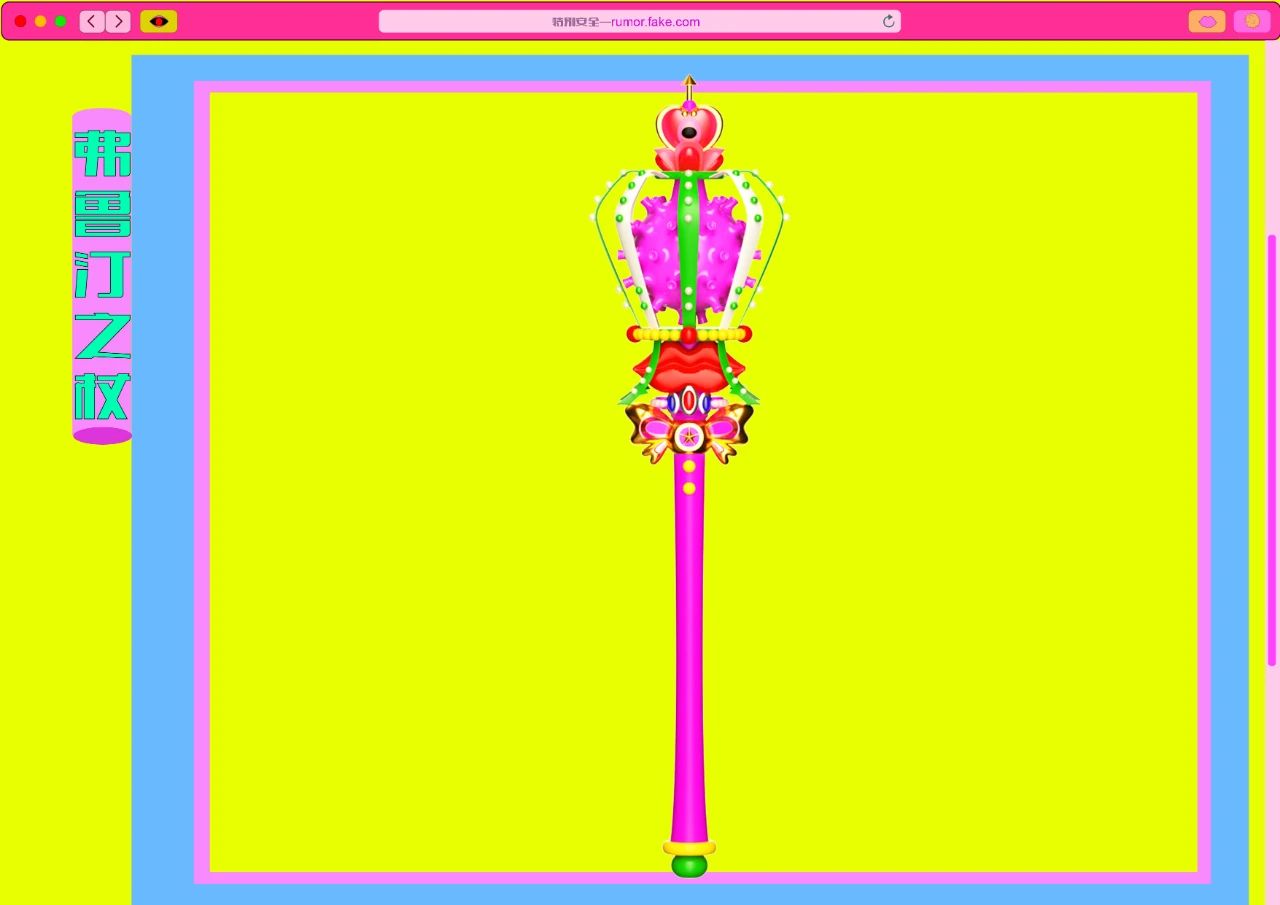

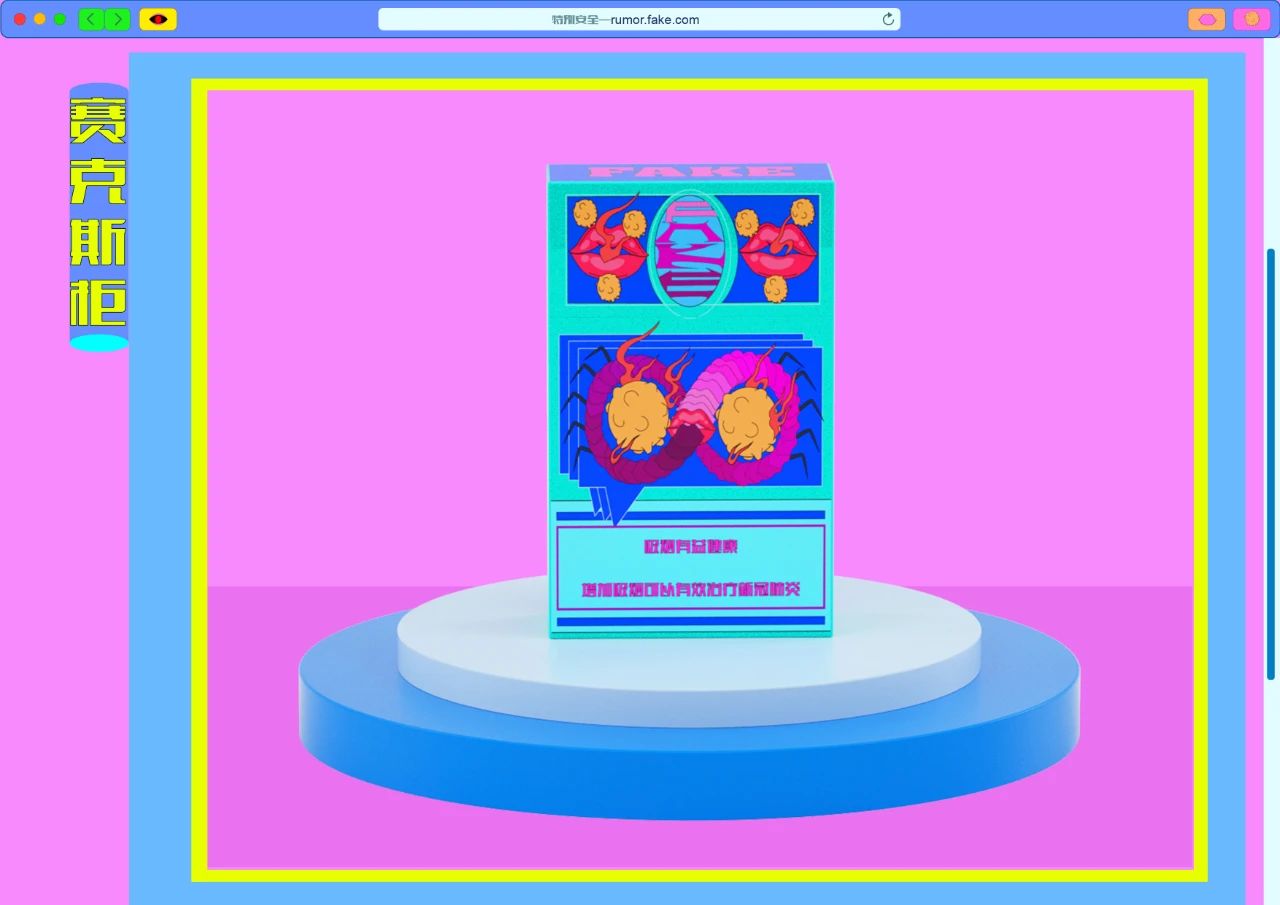

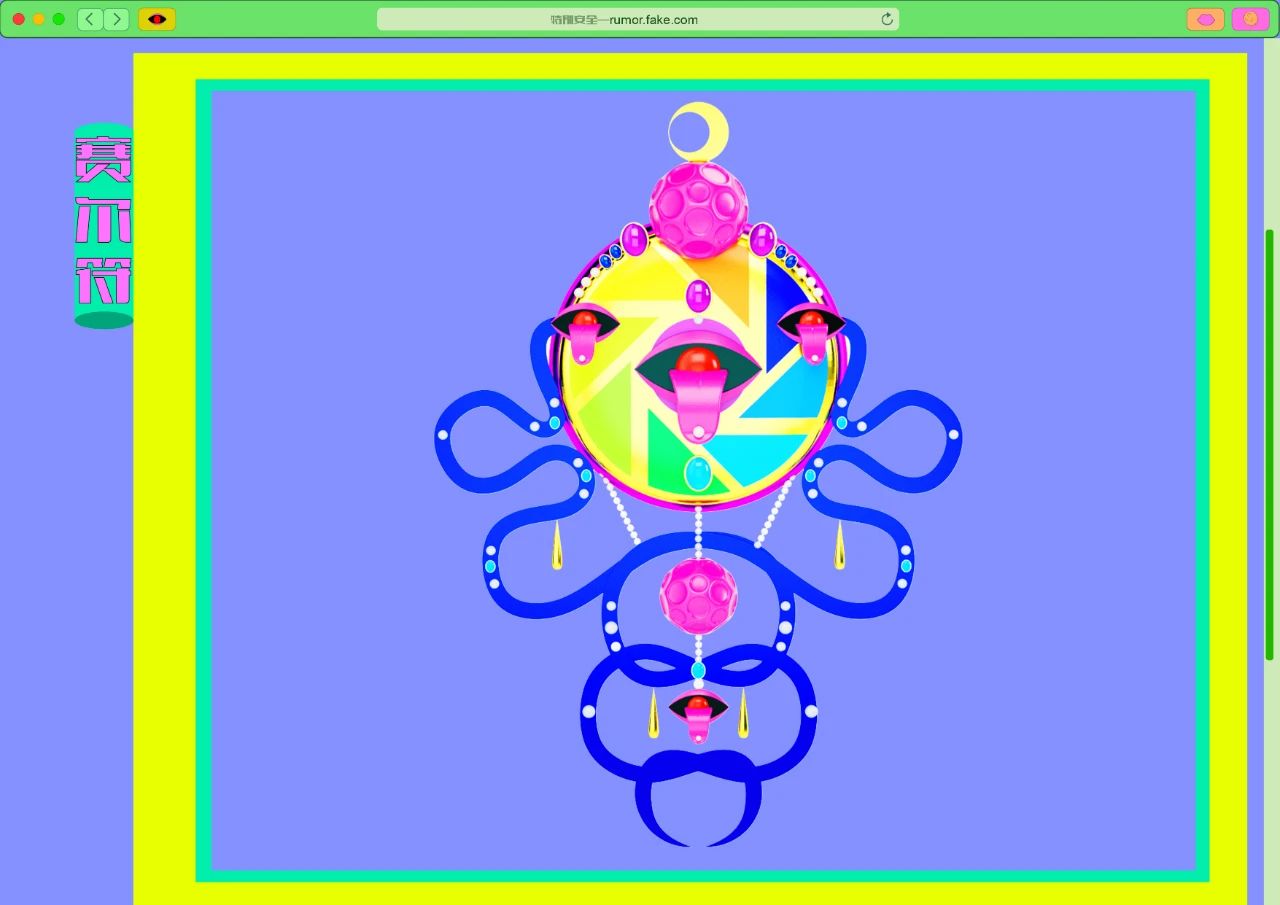

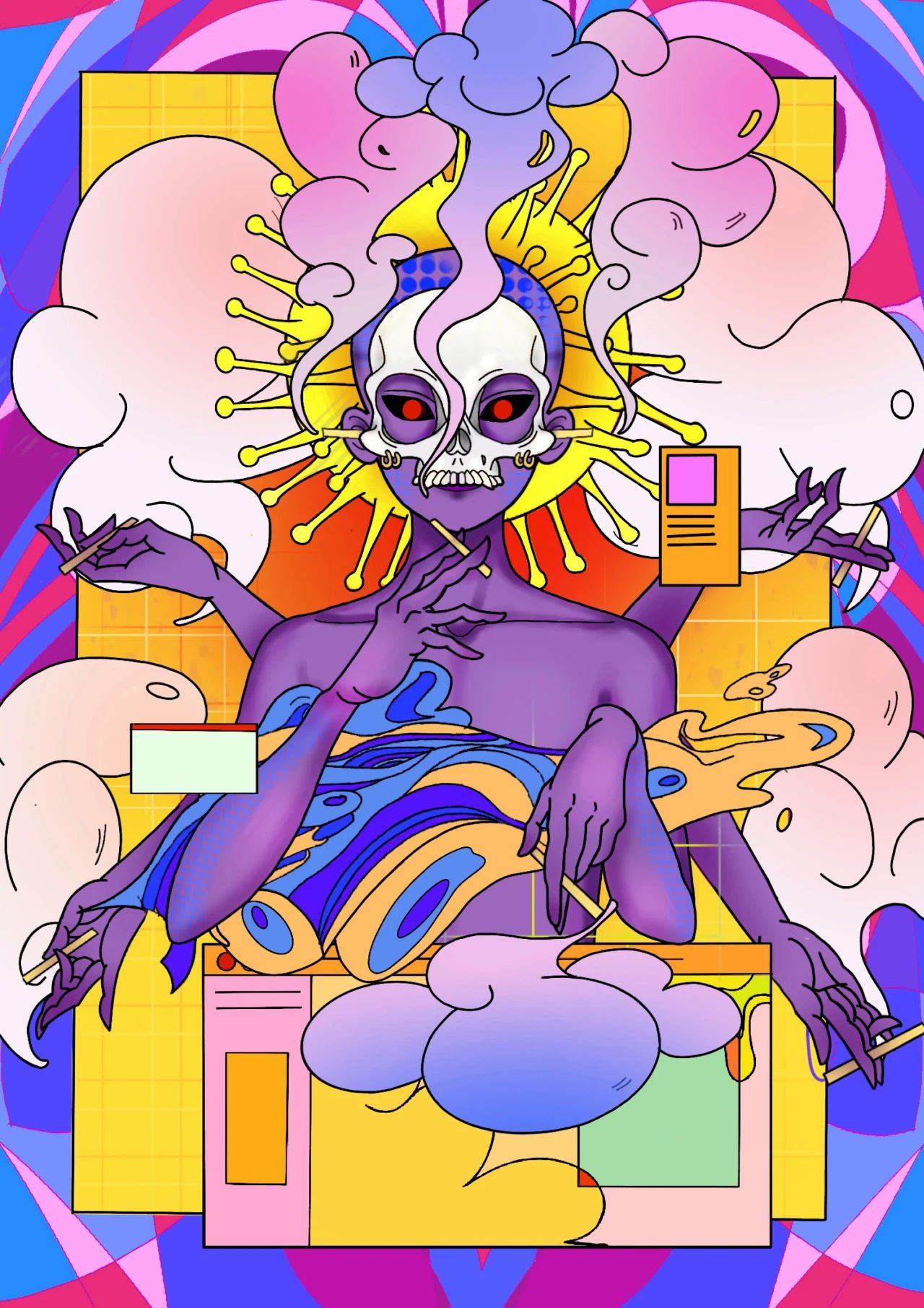

导师:潘镜如讲师、宋协伟教授、何君副教授

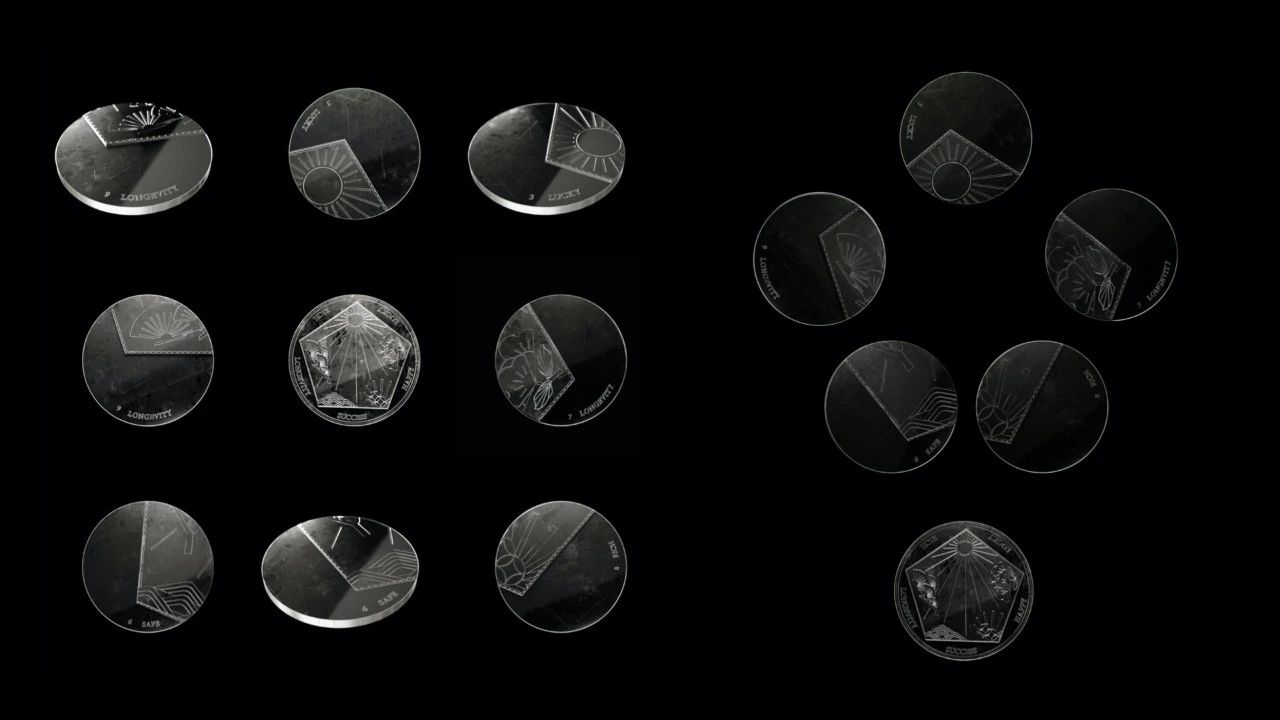

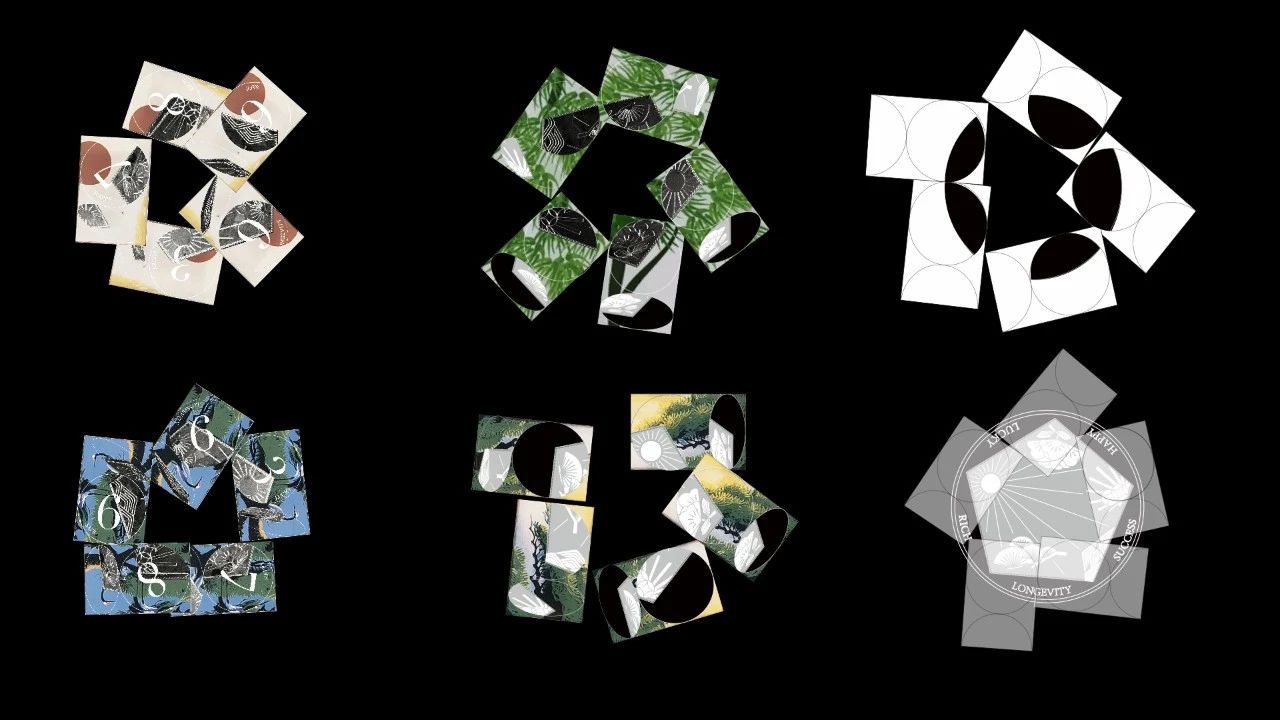

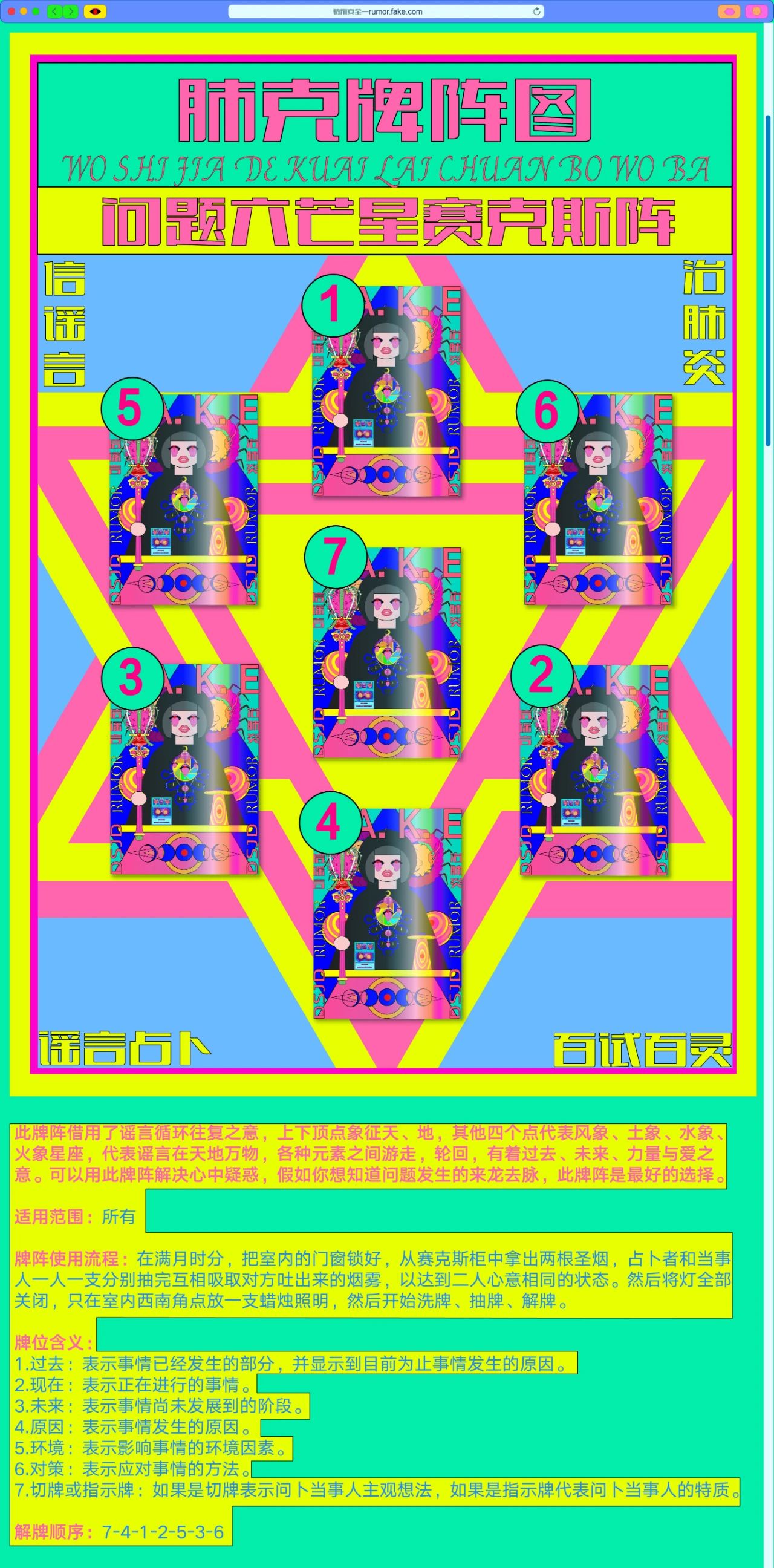

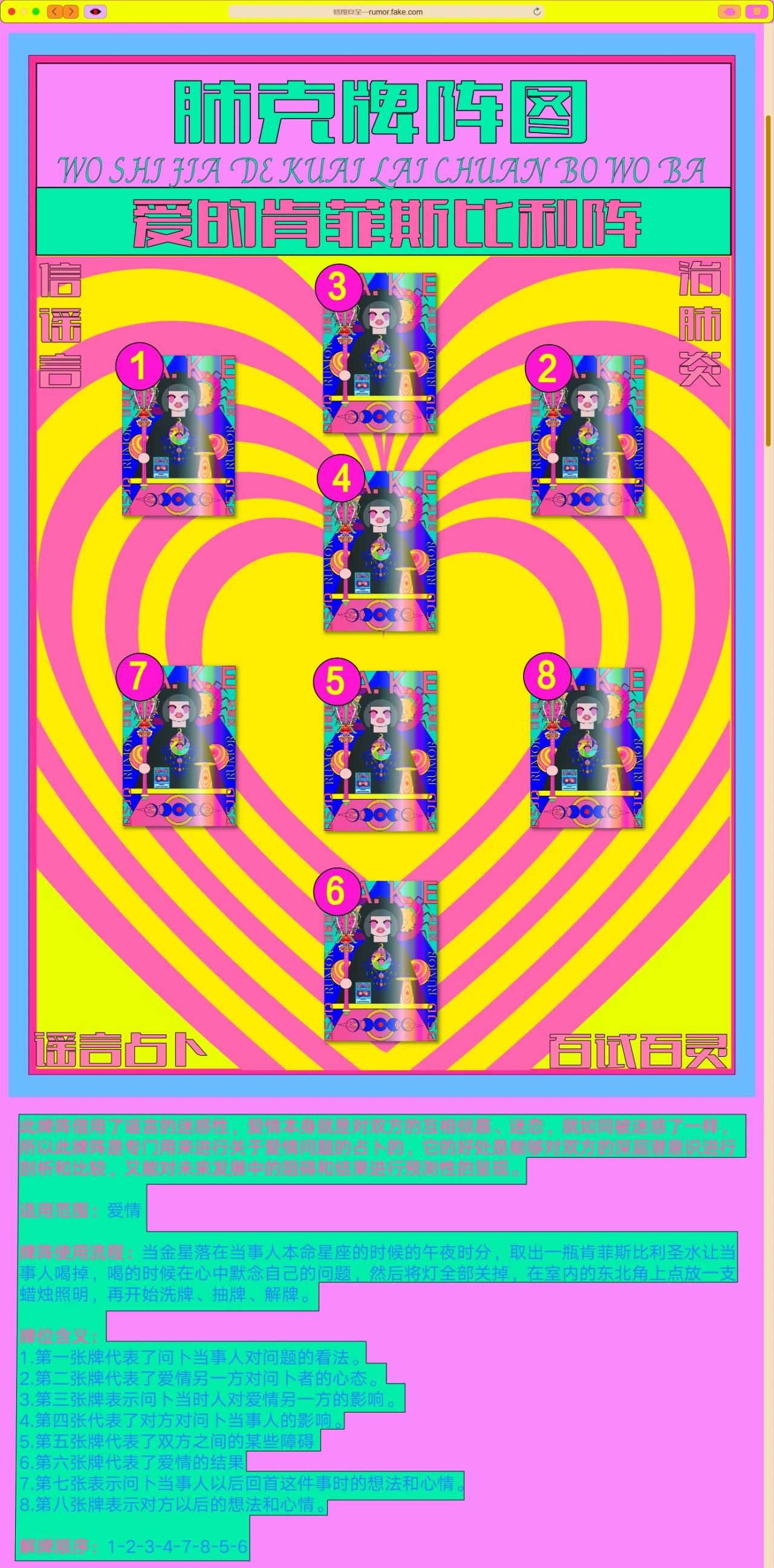

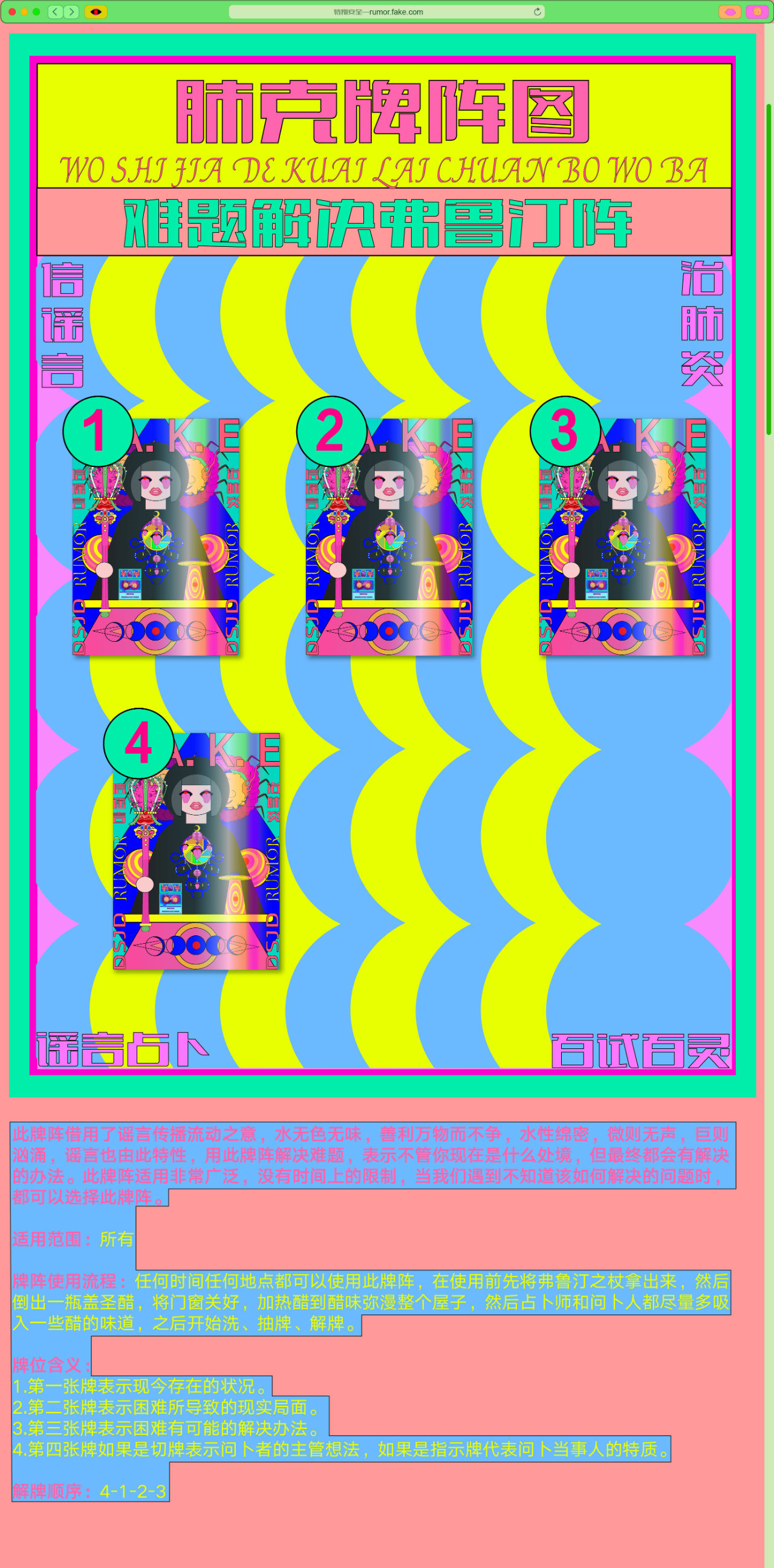

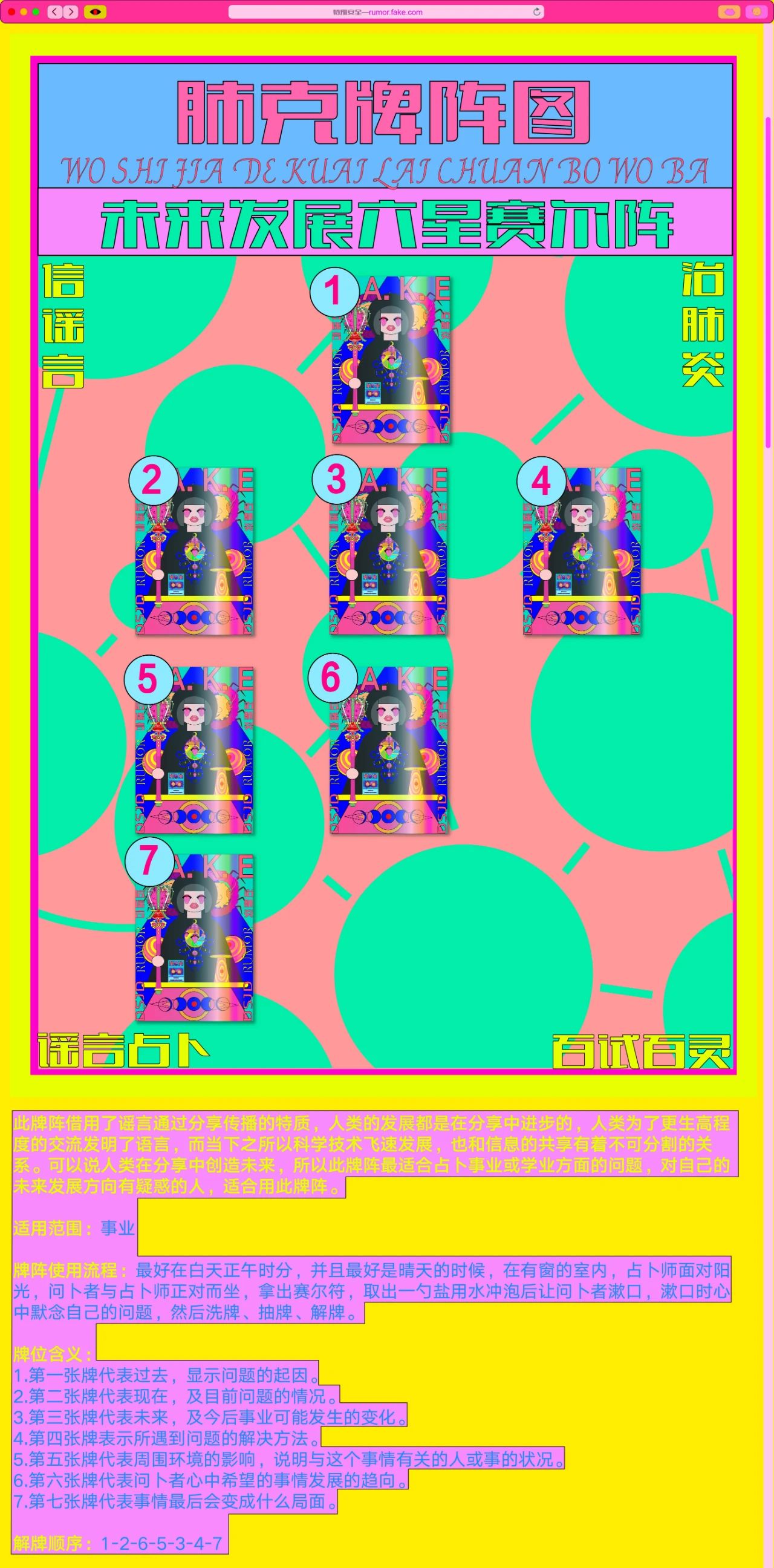

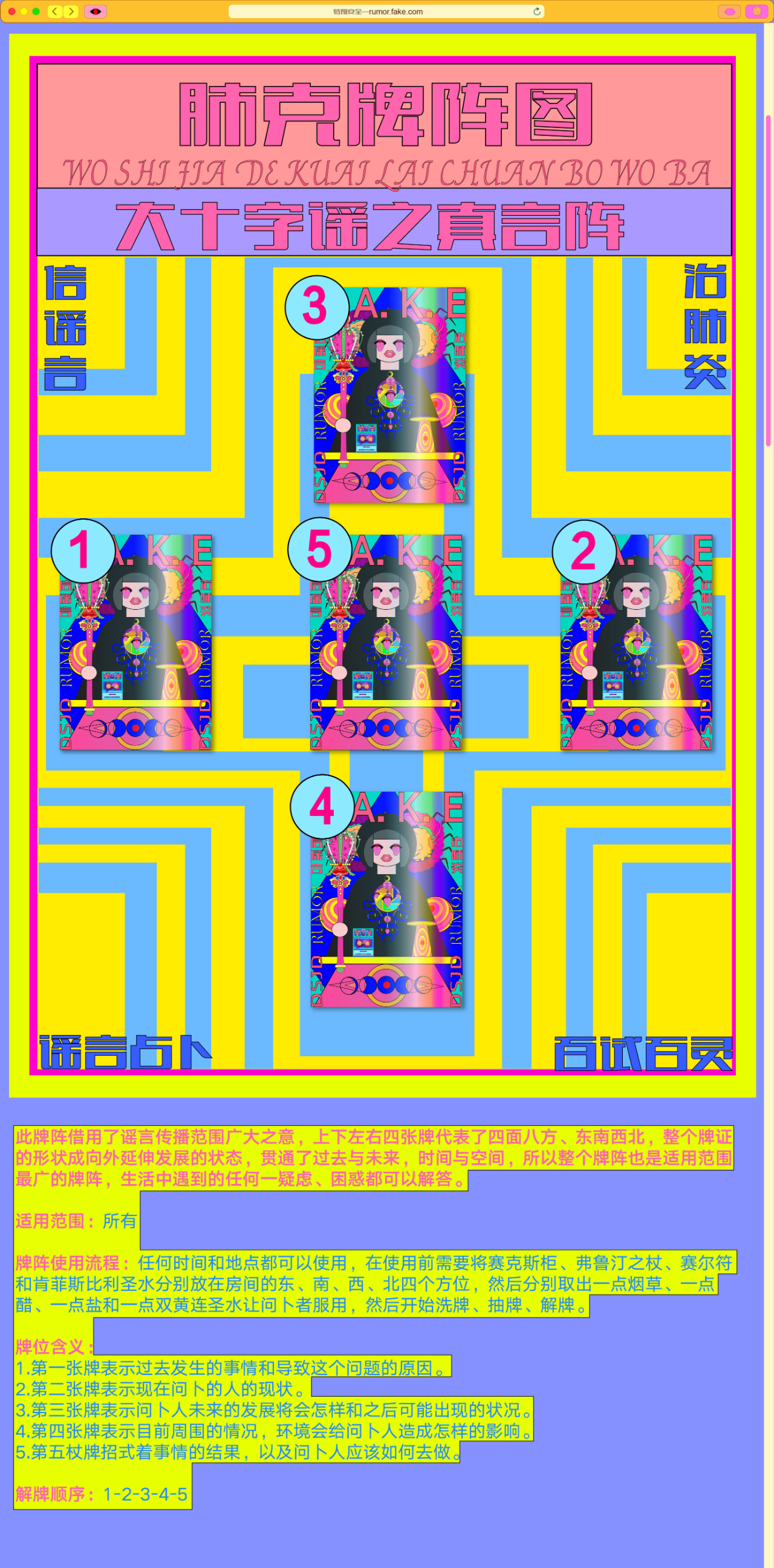

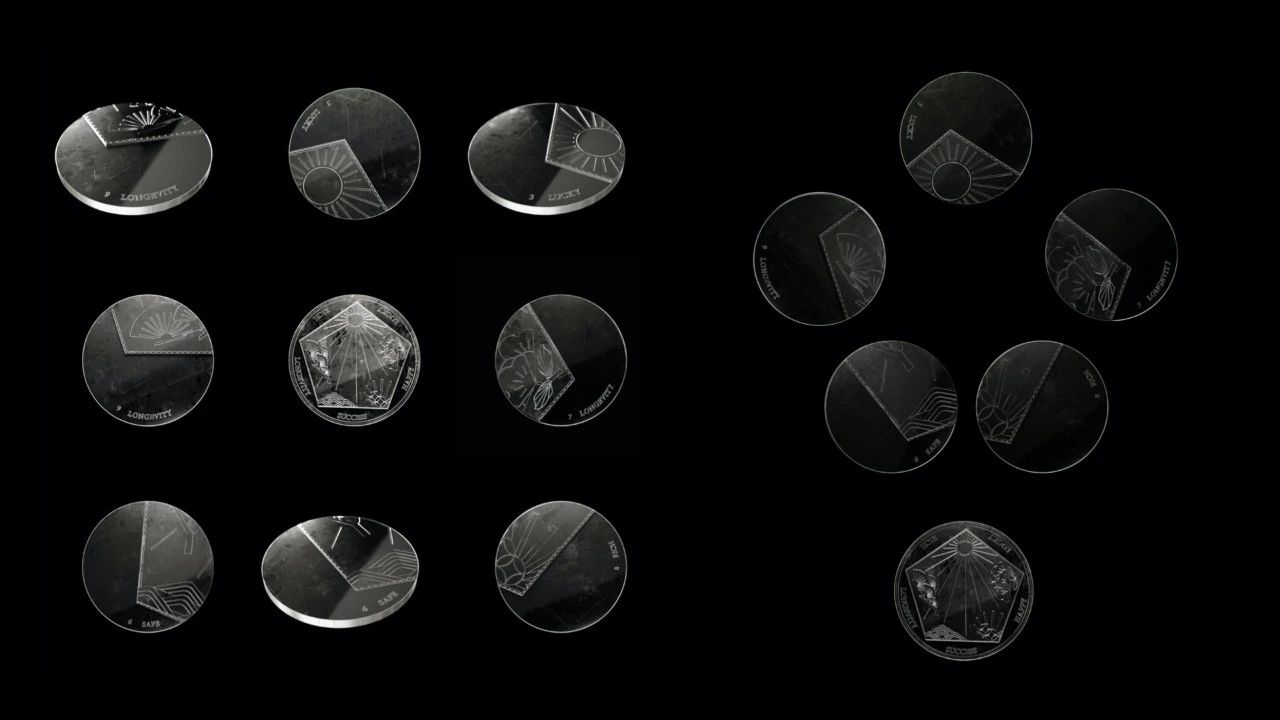

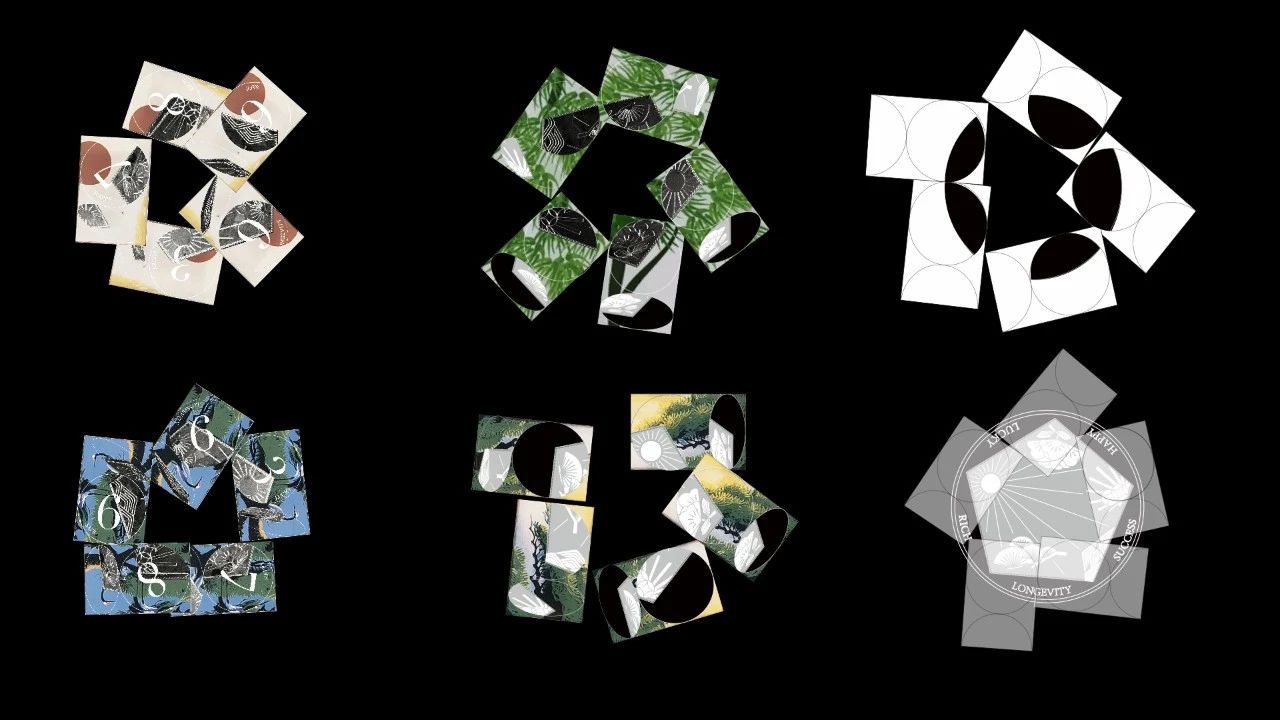

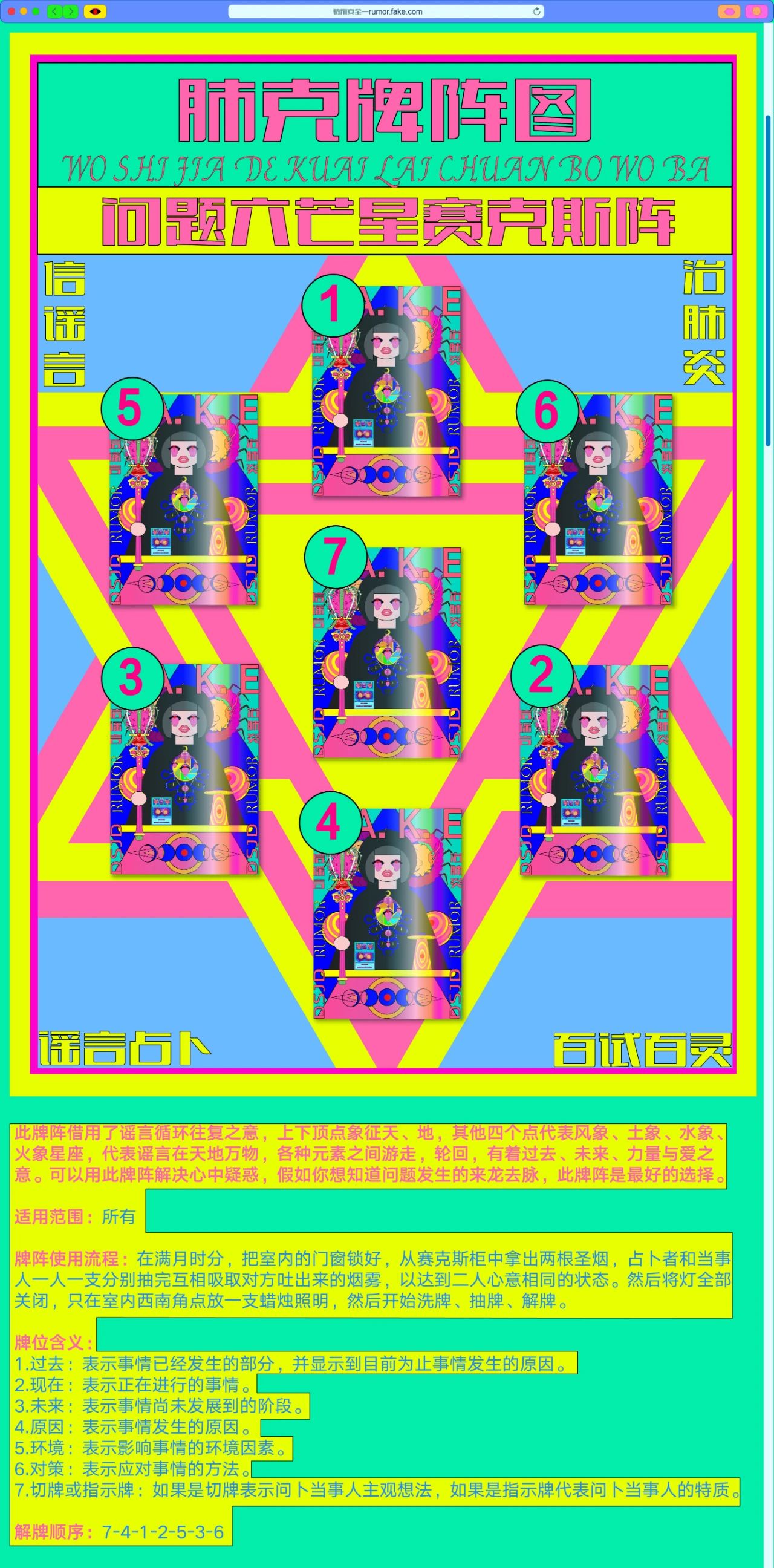

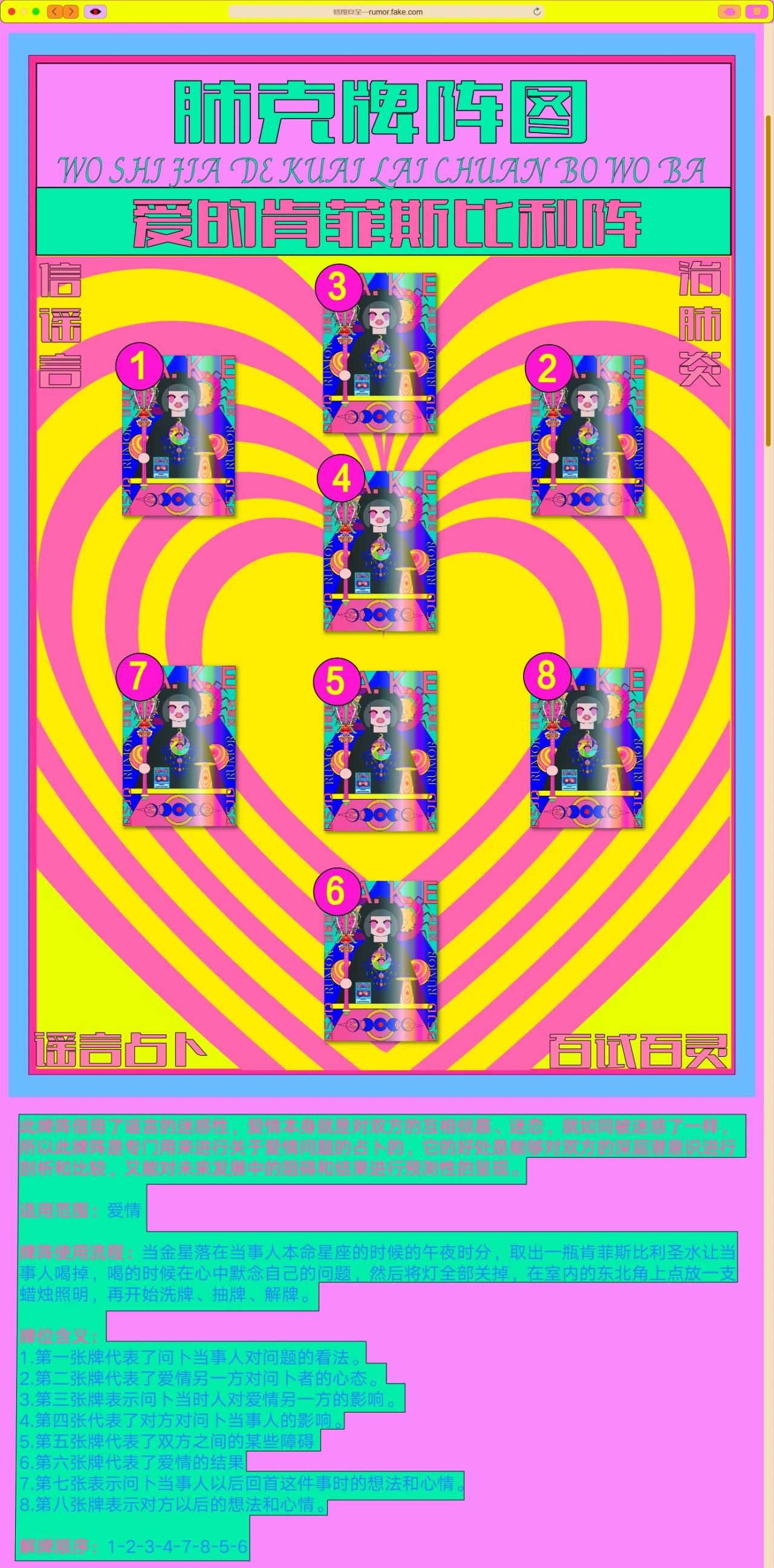

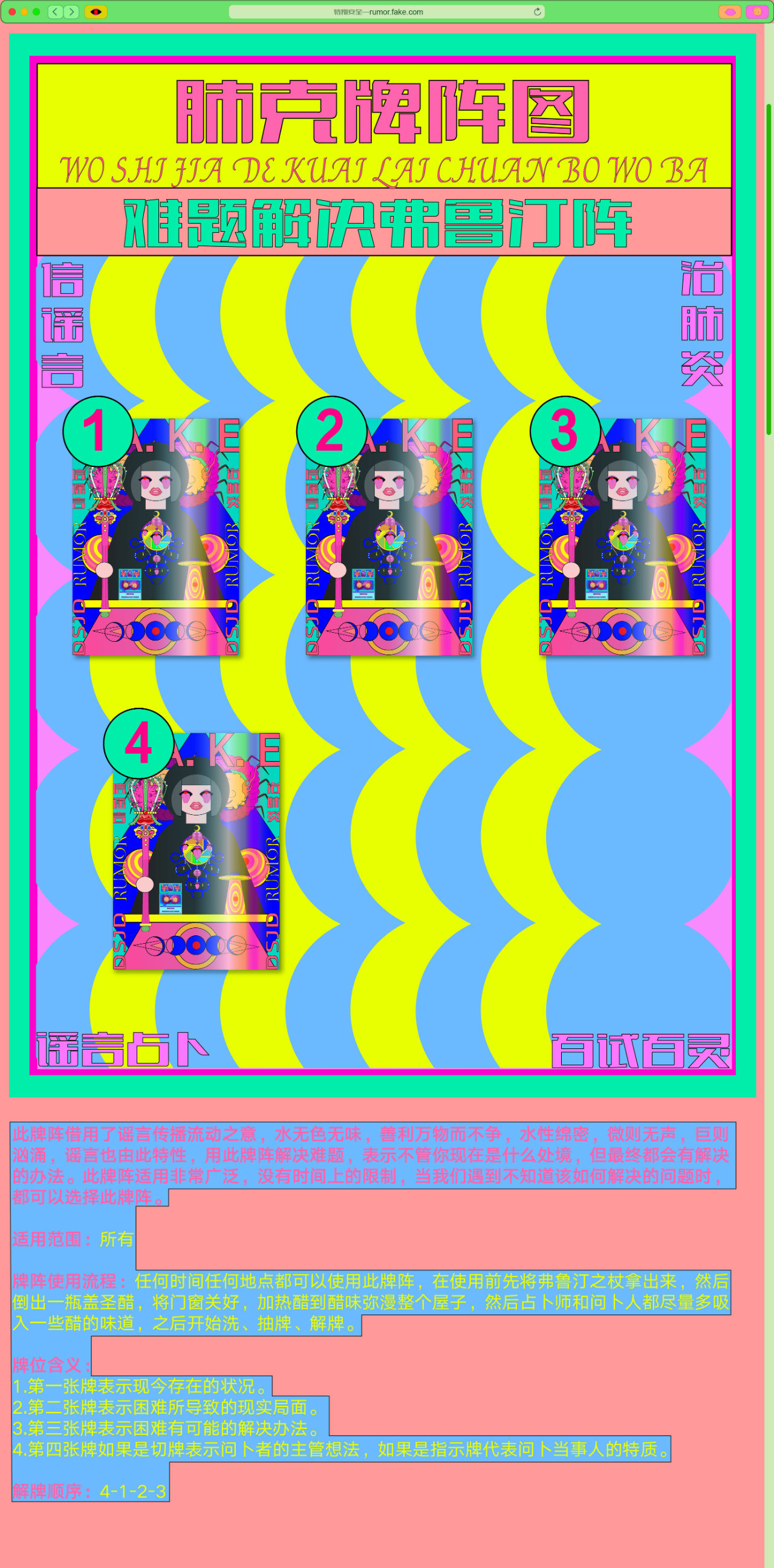

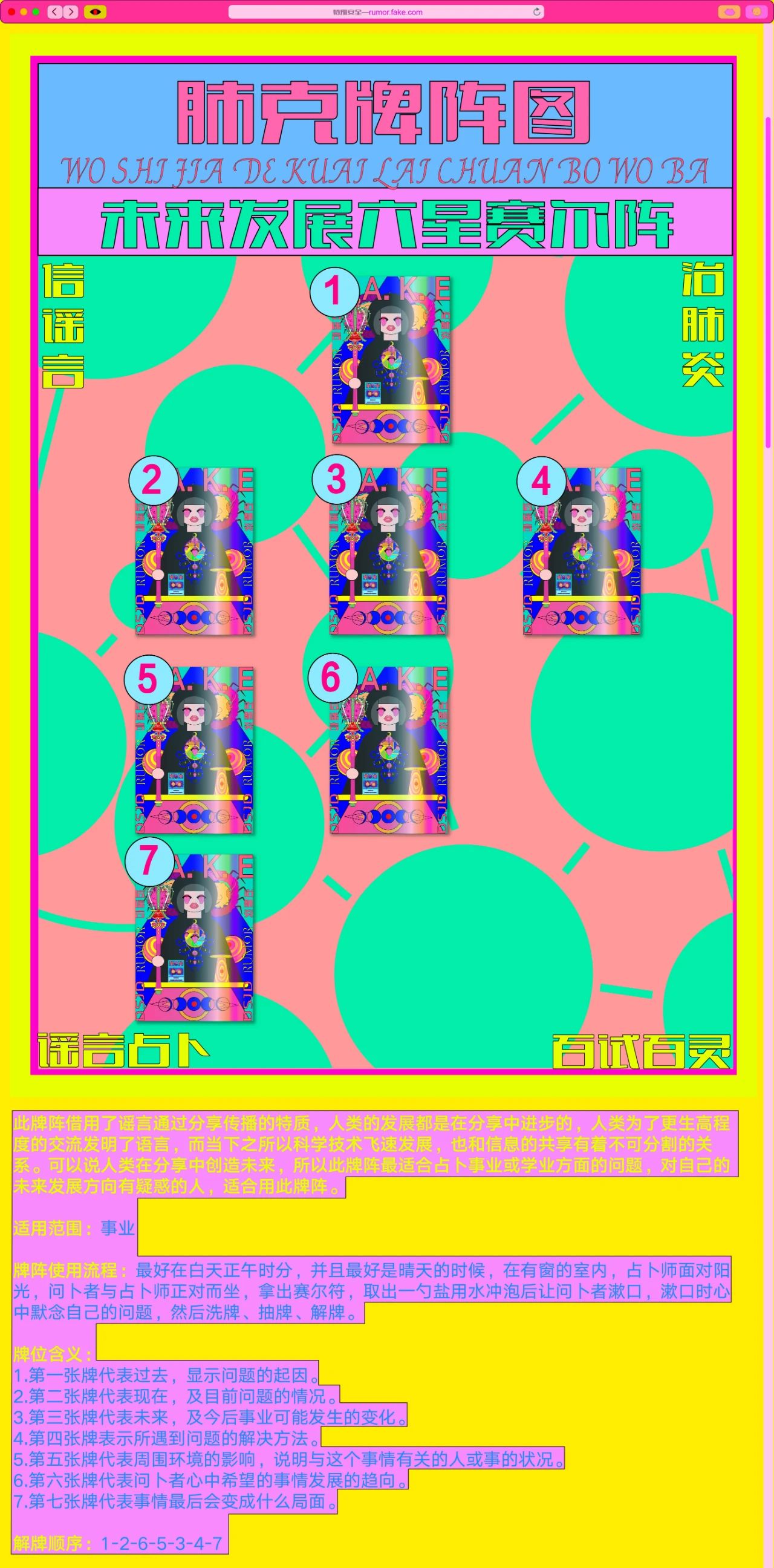

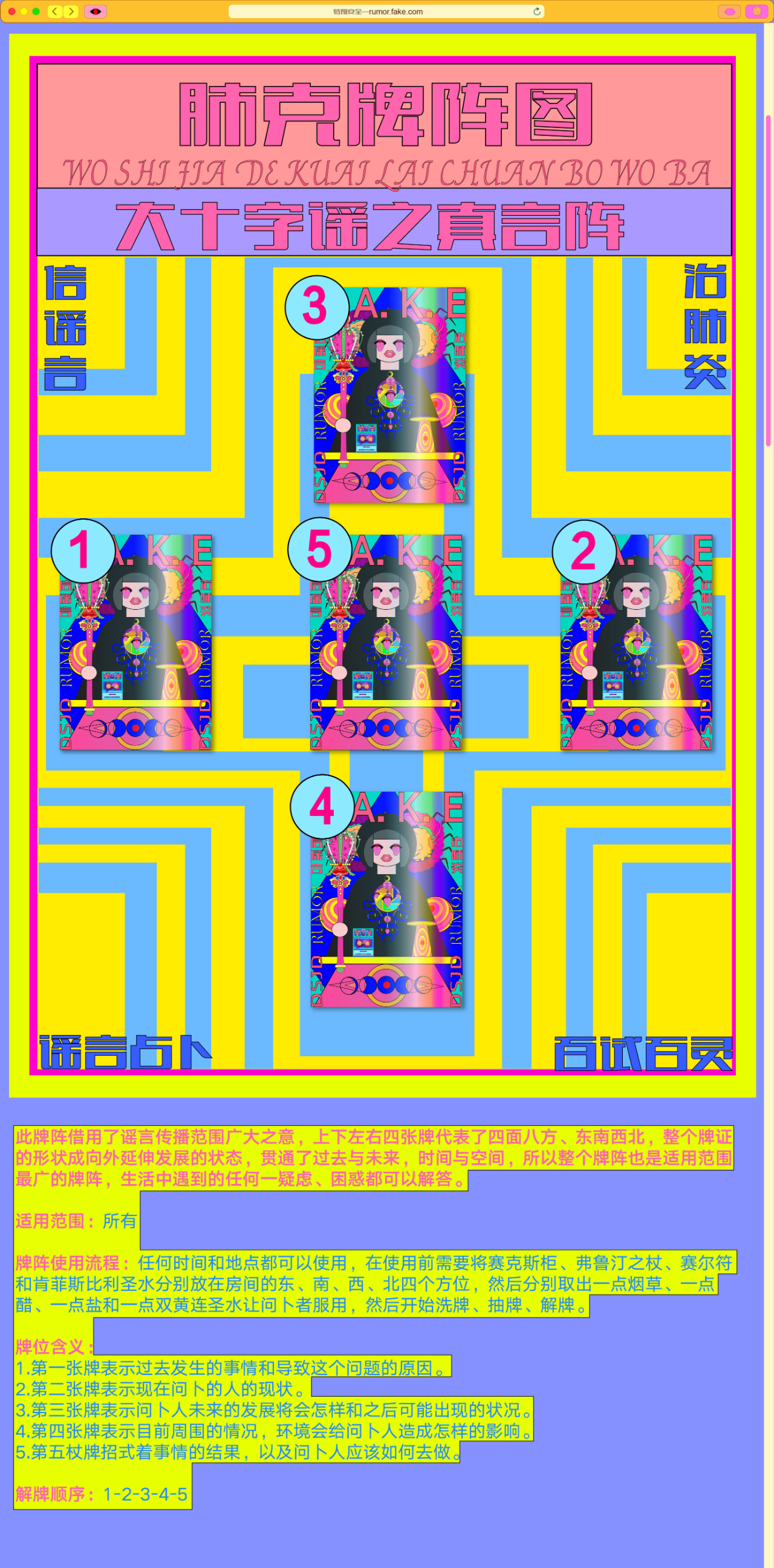

以疫情为背景,用谣言作为主题,采用反讽的手段,将撰写谣言和传播谣言抽离为“谣言神”的所作所为,制造一种虚拟的语境,让“听信谣言”成为一种信仰,让“谣言”变成“真理”,并将谣言整合绘制成一套占卜牌。结合“法器”和“牌阵”,组合成一套完整的占卜方法,用虚假引导未来,用谣言占卜命运,用荒唐讲述荒唐。

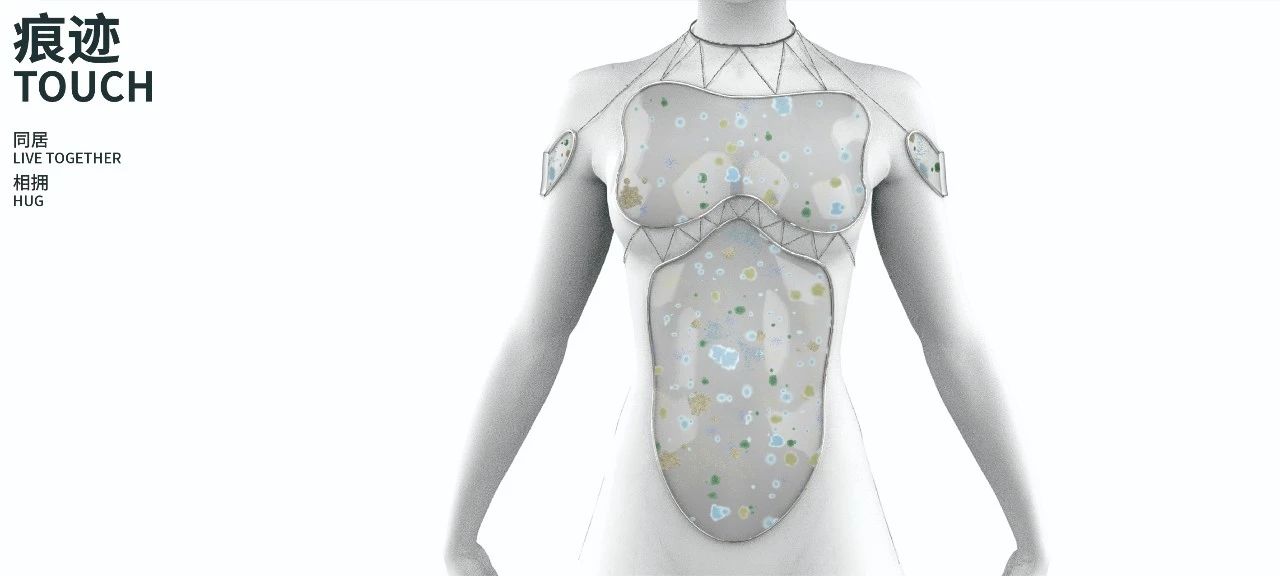

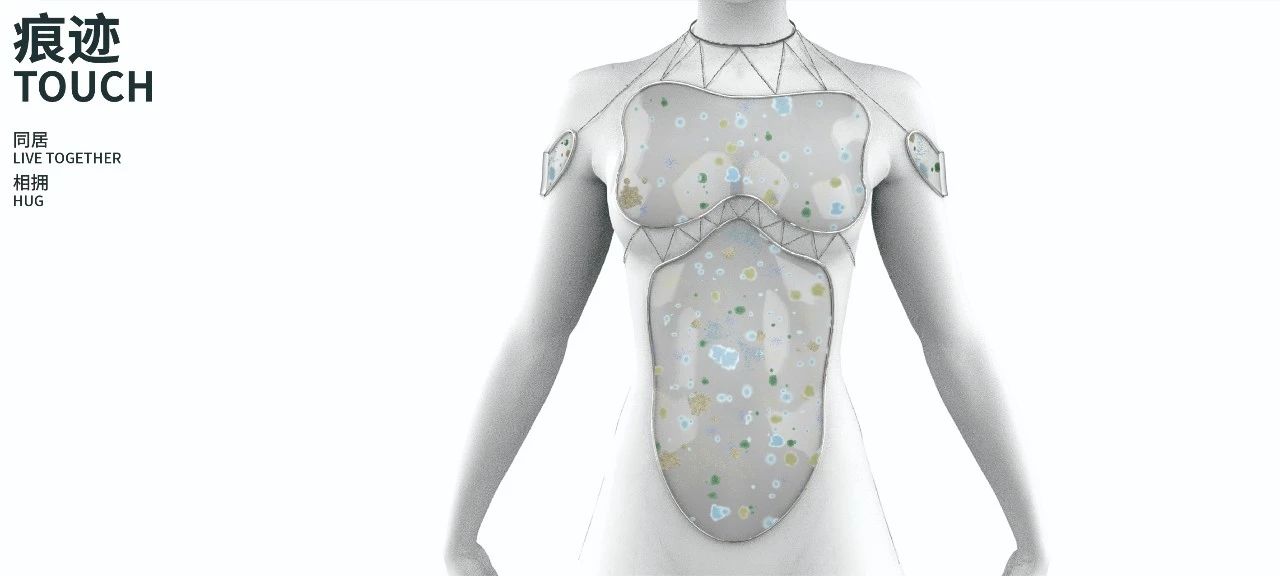

该作品讨论探究的是人们在交往过程中为彼此留下的各种痕迹。以两个人从初识到相爱的关系变化作为切入点,提炼出几个在不同交往阶段具有代表性的接触动作:拍肩、摸头、牵手、依靠、轻拥和紧紧相依。将这些接触所产生的菌群交换痕迹放大且可视化。最终以首饰的形式呈现。

信息因技术的发展能够在第一时间进入人们的视野,在这样的环境下,我们应当在热搜中留存什么?信息所承载的内核是它的内容还是所产生的的形式热度?该如何思考所面对的信息是我在毕设中的思考。最终我试图以时间为线索,从信息的三个角度以视觉化的方式对热搜的本质进行呈现。