为什么“中国式审美”被群嘲?因为我们缺乏真正的美感教育

为什么“中国式审美”被群嘲?因为我们缺乏真正的美感教育

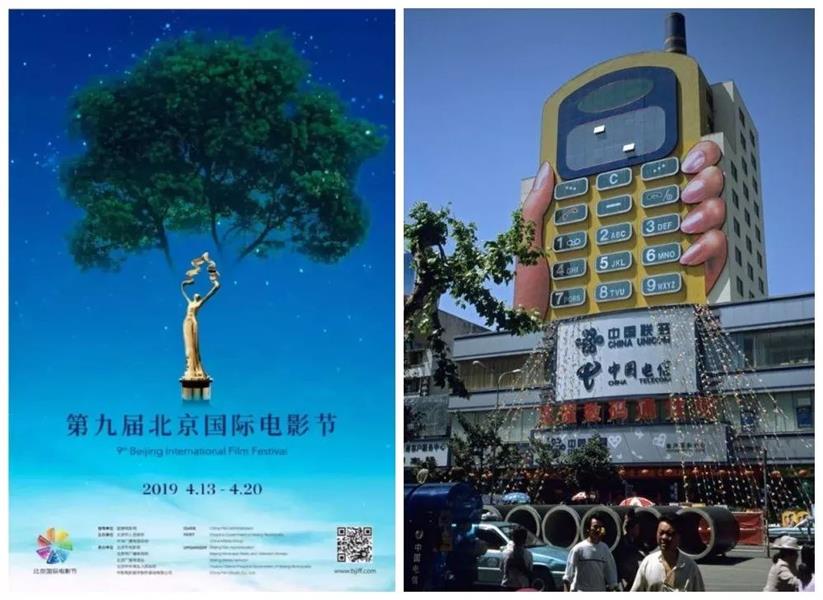

说起对「中国式审美」的吐槽,从统一的街头招牌到奇葩的城市建筑,从山寨的电影节海报到土味文化的流行……无一不在影响着我们的生活。

为什么甲方客户的审美总是很奇葩?是因为他们意识不到,并且没有鉴赏美的能力。从而导致了设计师无法发挥真正的实力,生活中充斥着大量粗制滥造的设计品。

如此循环,出现了恶劣的环境,以及对于「中国式审美」的吐槽……我们是没有好的设计师吗?答案肯定是否定的。美可能没有答案,但一定是有标准的,国人对于审美的偏差,可能也与不重视美感教育有关。

说起对美的认知,你的定义是什么?

什么才是美?或者什么才是你认知里的美?

很多人可能会有这样的误解:美感是玩艺术的才要接触的。

但事实上并非如此,每个人天生就有对美的感知。不是看得懂名画,会做一些设计,就拥有美感。美感从来不只存在于艺术作品中,而要透过感官去感受美好的事物,才是一种美感。

美感认知从小抓起

由于从小的应试教育和对美感认知的缺乏,导致学生只在乎学习成绩,忽略了对生活的观察,从而出现了许多「美盲」,为「中国式审美」的倒退提供了「机会」。

以生活为题,美感探索为历程

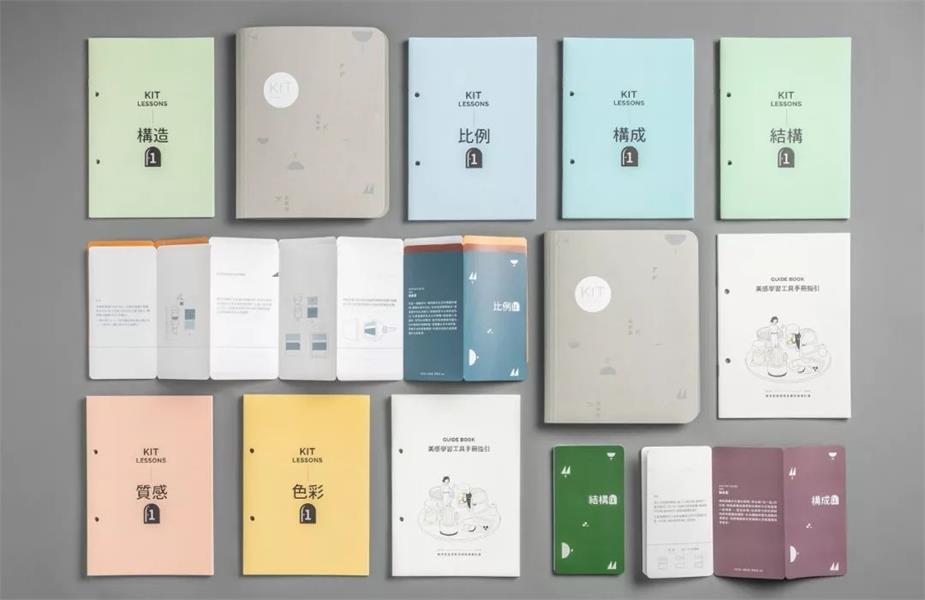

很多都是最基础的设计知识,就好像是把艺术生在大学的第一课《平面与构成》的内容,进行了延展、简化和趣味性的调整。

从最简单的生活中的物品下手,将设计中的点线面的知识、关于色彩的应用、立体构成的原理等等通过课堂中更趣味的方式,来启发学生,对生活中美学的感知。

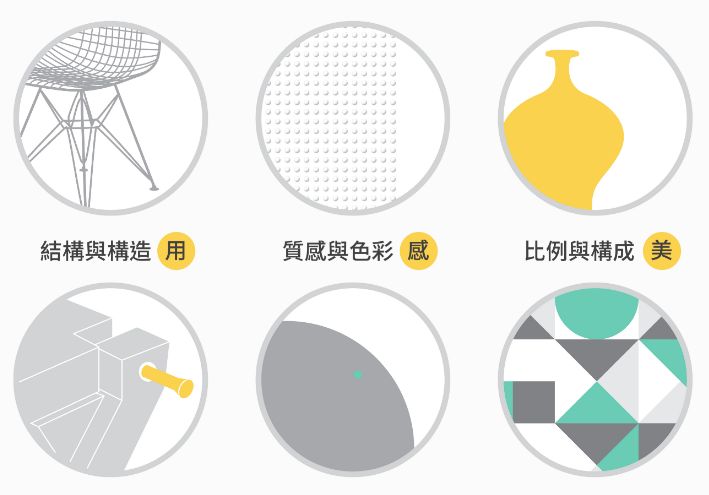

结构与构造──使用体验

质感与色彩──感观体验

比例与构成──美的表达

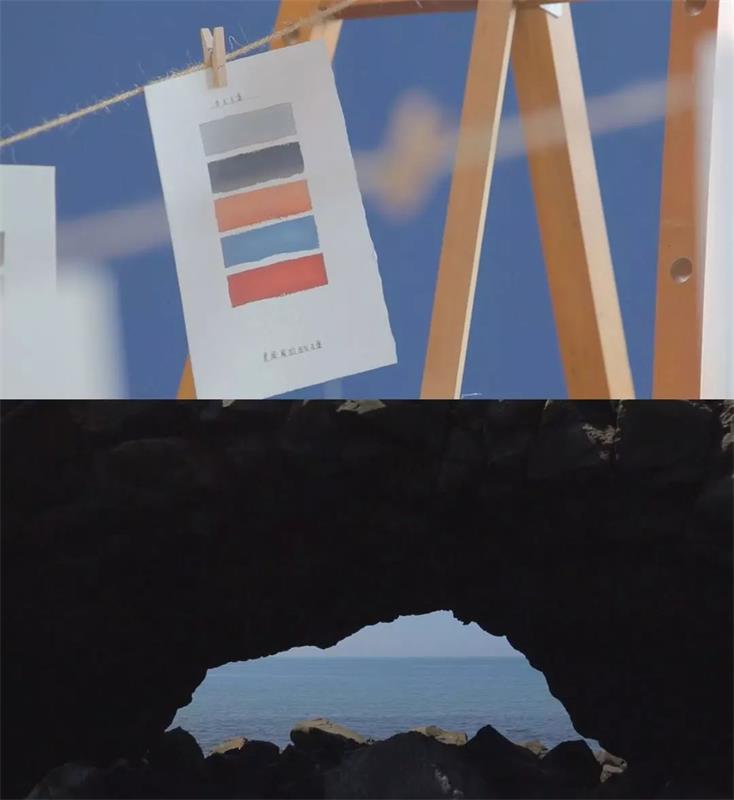

案例一:如果记忆有颜色

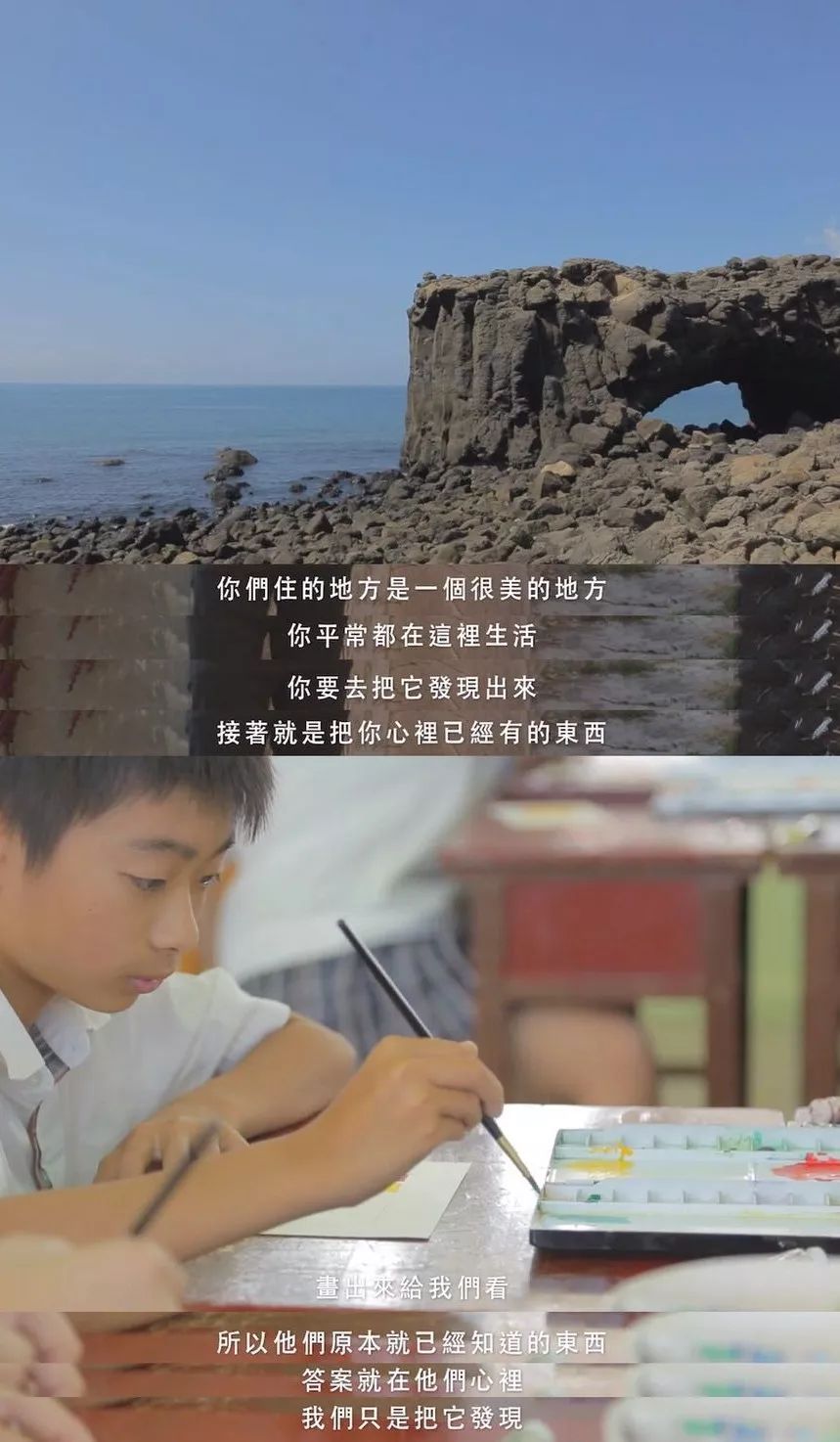

因为澎湖拥有非常多的美丽景区,所以老师最初的想法,想让孩子们记住美丽的家乡。

老师让每个同学选出一两个当地代表性景点,并用形容词来描绘这里的感觉,从而调制出 5 个颜色来制作色卡,来表达这里。

每个同学都非常认真,专注在自己的色彩中,一直不停调试到他们心目中最满意的颜色。没人教他们,但大家却很自然地做起了渐变和叠加。

当每个人的作品完成后,用小木夹进行晾晒展示的时候,大家才惊奇地发现:虽然共同生活在一个地方,但每个人对色彩的记忆以及美的感知,是完全不同。

其实这些色彩和答案早就在那儿了,只是通过这次的色彩表达,将记忆里的部分调取了出来。

案例二:生活里的野餐课

光从书本上学到点线面的知识,似乎从第一节美术课,老师就会讲解到。但是真正意义上理解点、线、面,估计很多人到现在都没有搞明白。

台北另一所中学的老师摆脱了书本,通过一节野餐课,帮助同学们更加客观地了解点、线、面的含义,以及对生活的观察。

美感课程老师和家政课程老师跨科合作,鼓励学生「自己吃的食物自己制作」,把结构设计中的「点、线、面」,转译成食物刀法中的「块、丝、片」,让学生自由搭配食物。 同学们的脑洞也是非常大,用饭团、吐司、水果、坚果……参考点线面的原理,做出了各种创意料理,还对它们进行了摆盘和拍照。

同学们的脑洞也是非常大,用饭团、吐司、水果、坚果……参考点线面的原理,做出了各种创意料理,还对它们进行了摆盘和拍照。

除了坐在教室里,学习也能从生活中开始。野餐不仅能带来乐趣,还能将配色、质感等食物的美感融入,这堂课最大的意义就是,带同学们走出教室,在学习的途中也可以静下心观察窗外的生活。

除了坐在教室里,学习也能从生活中开始。野餐不仅能带来乐趣,还能将配色、质感等食物的美感融入,这堂课最大的意义就是,带同学们走出教室,在学习的途中也可以静下心观察窗外的生活。

课程不是打分过后就结束了,而是切身体验过,用心去记住后,形成生活中思考的一部分,善于观察,如何将生活过得更美,更好。

课程不是打分过后就结束了,而是切身体验过,用心去记住后,形成生活中思考的一部分,善于观察,如何将生活过得更美,更好。

就像这位同学所说的一样:「生活处处皆艺术」。

原来所谓艺术并不是高高在上的,所谓的美,一直唾手可得。

以上两个案例,只是课程中非常小的一部分。

虽然使用的教科书一样,但是会根据当地的民俗风情以及学生情况,安排同原理但不同方式的美感课程知识,课程知识包括:结构、构造、构成、比例、质感(材质)、色彩。

从「线」到面,使用不同的材质,尝试发现材料的特性与变化。

通过自己动手 DIY 造纸与染布的过程,发现纸张纤维的质感及当地植物色彩。

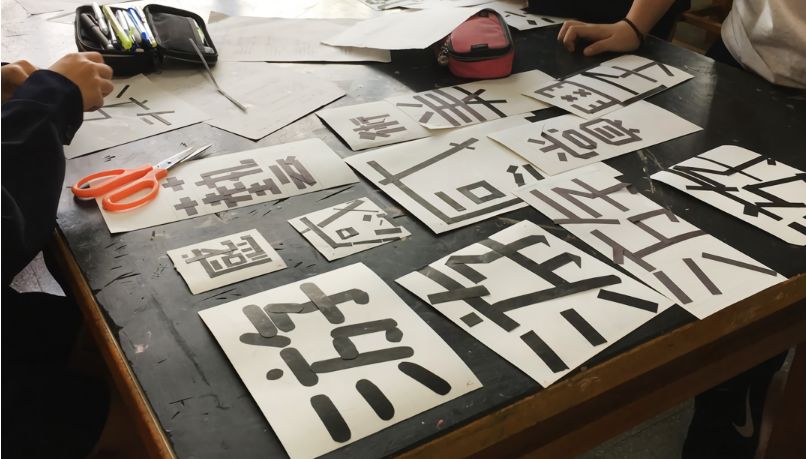

通过拆分文字,了解汉字结构之间的比例关系以及秩序的美感。

是不是想起了,大学上的字体设计课?

初步认识力学,用纸来做房子,了解建筑中结构的力与美。

这些最基础的美学、设计课程,按比例安排到初中、高中以及职高的教学中。

这样的设置不仅仅是培养了学生对于美感的认知,更多地启发了他们对身边人、事、物的观察与思考;构建对美感的认知,打开了新世界的大门,找到自己的兴趣点所在,对之后的大学专业的选择,以及职业的选择,都是非常有帮助的。

案例三:美感教科书

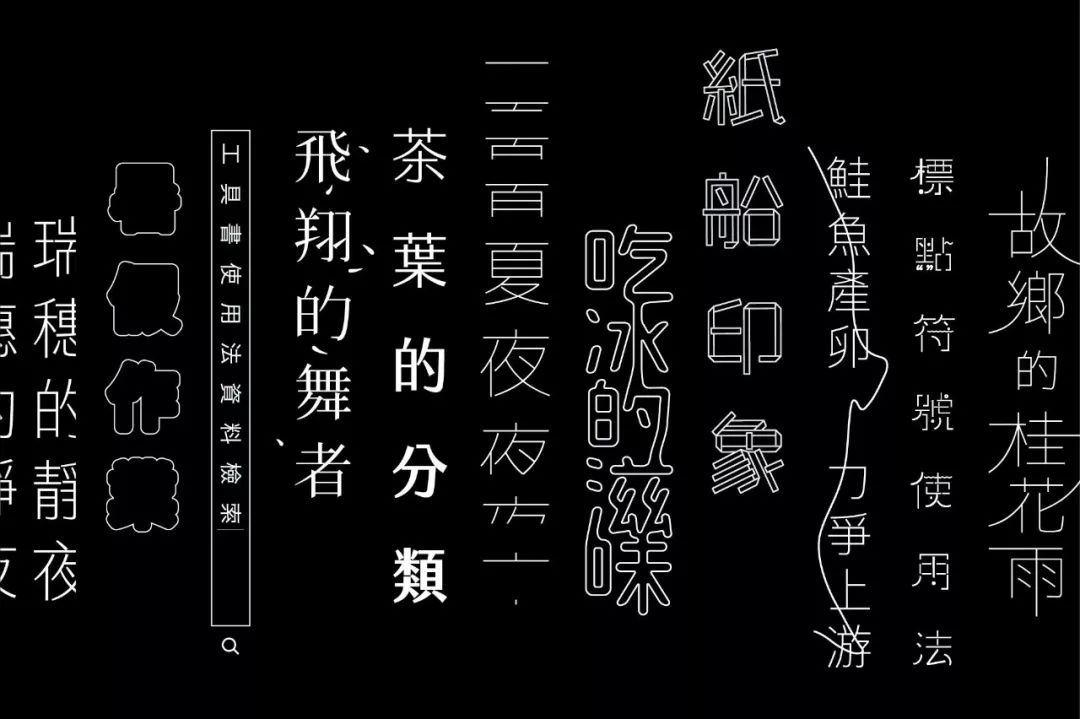

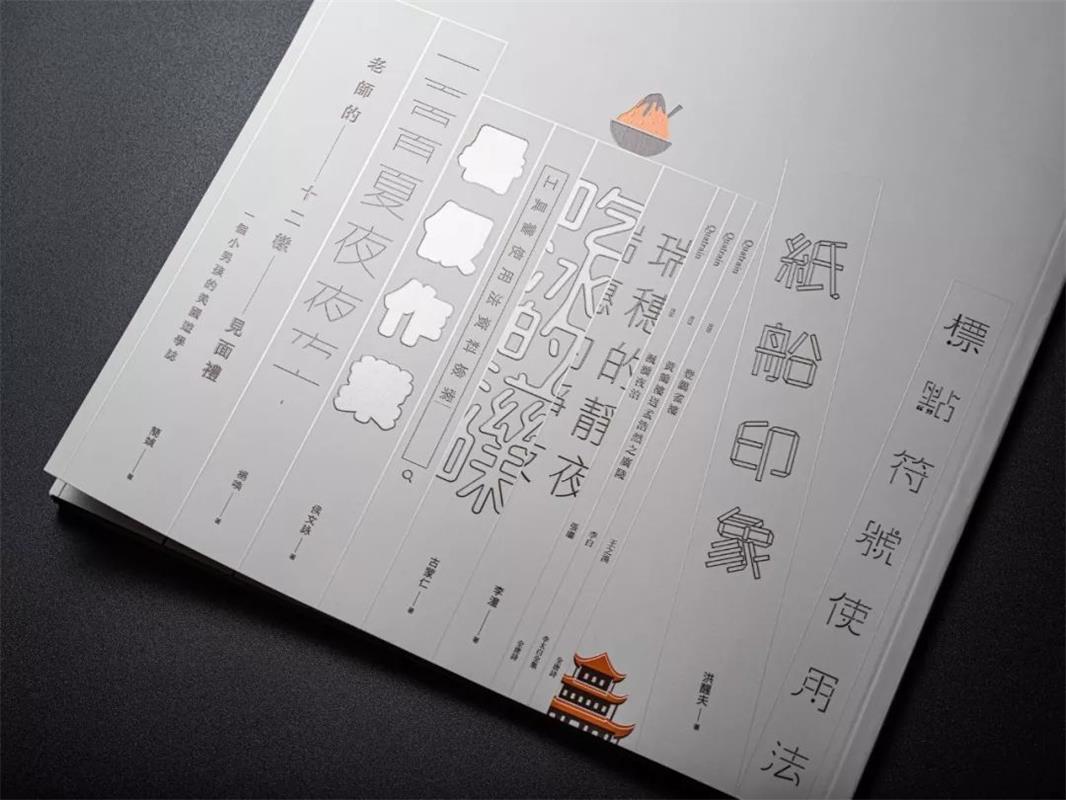

区别以往用图像来表现,这次的语文课本封面将焦点回归到了文字上,为每篇文章设计了专属字体。

封面以「书柜」作为概念,将每一课的标题都做成了书的模样,放置于书柜上,同时也是课本的目录。

封面以「书柜」作为概念,将每一课的标题都做成了书的模样,放置于书柜上,同时也是课本的目录。 内页的版式设计非常清爽,以图文结合的形式,不同插画风格搭配不同选文内容,插画也可加深了对文章的情景以及理解。

内页的版式设计非常清爽,以图文结合的形式,不同插画风格搭配不同选文内容,插画也可加深了对文章的情景以及理解。

什么才是真正的美感

美是当人们的感官接受外来的事物,产生的感受。因此,美总是围绕着人出发。

美感是什么?其实更多的是社会上的公民素养,是创造生活中对美的向往。

「美感」不是技术的学习,而是希望我们开始对生活中的每一件事情敏感,进而愿意开启发现、探索、体验、尝试、运用、整合的历程。

美感就是Care!没有美感就是I don’t care。

愿意在生活中追求美的东西,because I care,because I care about myself。