记一次B端产品CRM的改版

这篇文章主要是复盘之前做的一次系统改版。

这篇文章主要是复盘之前做的一次系统改版。时间已经过去一年,回过头来看,当初那个非常tough的项目,带给我的成长和收获也是巨大的。

去年我刚刚接触To B系统,对业务还不甚了解,就突然接到了系统改版的任务,迷茫且慌张,但还是硬着头皮上了。幸好。

现在重新梳理项目,于是有了这篇文章。

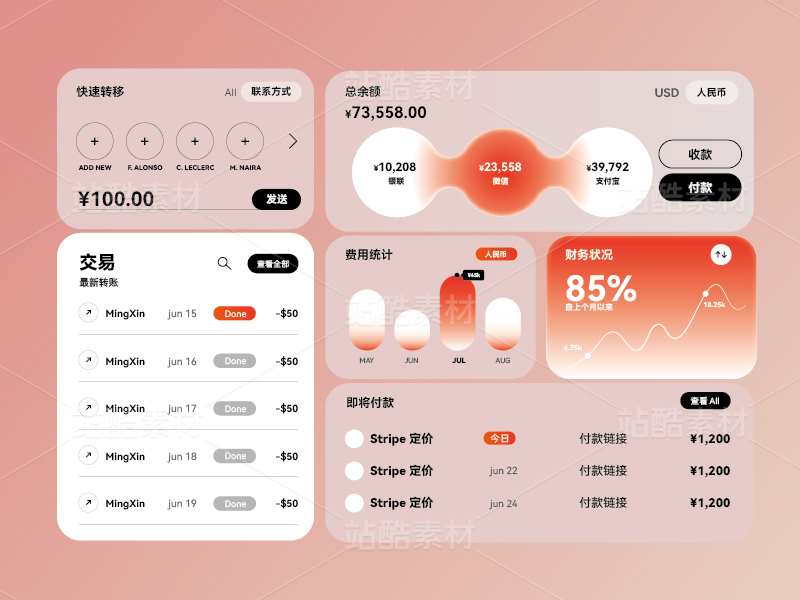

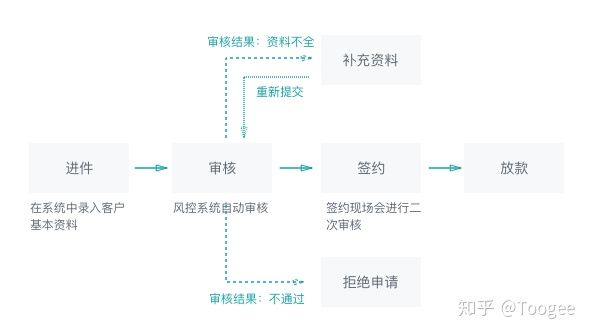

这次改版的系统(以下简称为Borrow系统)主要负责借款的流转,整个流程包括:进件(即提交客户基本资料)→风控审核→签约→放款。(具体见下图)

这次改版是所谓的“设计主导”,也就是说,没有需求方来主动下达任务,而是由设计师去主动发掘改版需求,提出改版目标并探究其必要性。所以,首先要通过调研来确定改版目标。

我的调研方式主要包括:

1.与产品经理沟通了解产品概况;

2.在现场观察用户的使用情况,并进行一对一访谈;

3.查阅系统的历史演变过程,并了解与之有数据交叉的其他系统。

我主要对以下几个方面进行了调研:

用户

首先要搞清楚,到底是谁在使用这个系统。

通常我们面对的系统,都是满足某一类用户的需求,用户在系统里的工作流也是确定的。

但是我发现,在Borrow系统中,有几类不同的用户都在使用。主要为:分公司门店的线下客服(以下简称门店客服)与电销中心的电销(以下简称中心电销)。

除此以外,还有少量的其他用户,比如主要服务其他业务线的兼职电销也会阶段性地做这部分业务,比如线下销售也偶尔会在系统里查看相关数据。

通过进一步跟产品经理沟通发现,在这些用户中,线下客服是使用数量最多,且贡献价值最大的用户(为公司赚钱最多);其次为电销中心的电销。所以我决定此次改版,将线下客服定为主要用户,同时考虑电销的使用。忽略其他群体。

工作流与工作目标

确定主要用户后,我就申请到分公司做现场调研:现场观察用户的日常工作和使用系统的情况,并针对发现的问题作一对一访谈。

因地理条件所限,我选择了同城的门店客服进行线下调研;对中心电销采取了线上采访的方式。(如果条件允许,建议大家申请出差到核心用户身边进行现场调研,收获真的很大。)

门店客服:

门店客服的工作主要由三部分组成:M1阶段的催收(逾期一个月以内的借款的催收),进件(将销售提交的纸质资料录入系统),签约(当录入系统的借款通过审核,走到签约环节的时候,需要来到门店进行线下签约)。其中,与Borrow系统产生交互的部分主要是进件。

想要做出用户喜欢使用的系统,就要知道用户的工作目标,最直接的体现就是“钱”。为此,我仔细询问了门店客服的工资绩效,发现:门店客服的绩效是直接与签约量挂钩的,签约客户的逾期会影响绩效;而进件只是一个基本工作任务,不计入考评。

然而不合理的是,“进件”作为不计入考评的任务,却因系统的不便,占用了门店客服大量的时间。由此,我决定,将“进件流程”的改版,作为整个大改版的切入点。这样的话,在缺乏强有力推动的现实制约下,花少量人力,去解决一个痛点,更容易增强业务方对改版的接受程度。(业务方对技术部发起的改版并不都是支持的态度,这涉及到业务方和技术部对产品期望不同,下一部分将会进一步阐述。)

需要注意的是,在线下的业务中,门店各自保持着相对的自由度,譬如不同的绩效考评方式,不同的签约条件等。所以在后期,我们又专门挑选了几家逾期率最低的几家门店,进行了一对一采访。

中心电销:

与门店客服相比,中心电销的工作更多地在“借款前”这个阶段,比如对意向客户进行产品介绍,比如辅助意向客户完成借款流程。而且因为与门店客服负责的业务不同,中心电销也不涉及“催收”的工作。

中心电销的主要工作是:每天被分配到一定的客户,然后依次拨打电话,了解客户意向以及推荐借款产品,并协助完成借款流程。其中,中心电销会通过手动筛选客户来优先联系“高质量客户”(这属于电销为了业绩的个人行为)。

中心电销的绩效主要也是看最终的放款量(即签约量),会考虑通时通量以及语音质检结果,但不是主要因素。

产品期望

不同的角色对于产品的期望是不同的,而权衡不同角色的期望,最终决定改版的目标,就是我们调研阶段最重要的任务。

从技术的角度出发,我们更希望系统能够体现技术的价值,比如,通过一些自动化行为,替代部分一线业务人员的机械劳动;但是业务方却并不想自己的人员被削减。类似这样的改版除非是有强大的来自上层的压力去推,否则非常容易因为业务方的不配合而失败。

所以,在前面提到的,用一个引起痛点的小模块的改版来赢得业务方的信任,后续再进行更大的改动,是非常重要的。

通过访谈和观察,我了解到:

产品经理对Borrow系统的期望是,在满足业务需求的基础上,可以提供通用的解决方案,早日将系统Saas化;

业务方leader的期望是,加强数据报表的建设,能直观准确地得到各个环节之间的转化率,以便及时调整策略;得到员工相关的多维度信息,更全面客观地评价员工的工作情况,合理安排人员、分配任务。

一线业务同学的期望比较琐碎,我提炼了一下,大概就是高效(优化交互流程,减少不必要跳转)、准确(减少误操作的概率)、流畅(系统响应速度加快)的系统。

产品经理的期望相对理想化,我认为应该当作纲领一下去看,是不能偏离的方向;而业务同学的期望,正是我们改版的着眼点。

最终,“高效“,”准确”,“流畅”,“数据”,成为了我们这次改版的四个关键词。

历史演变

在改版动工之前,关注系统的历史演变情况,能帮我们有效避免不少前人走过的坑。

如果公司内部有良好的文档留存习惯,在公司的wiki上,应该能看到不少关于项目的历史纪录。比如历史版本变更记录,历史需求文档,每一季度的产品map,甚至还有一些重大改版的复盘讨论。

即使没有较多的有效文档留存,也可以通过与产品经理和项目核心成员的聊天中,挖掘一些历史修改信息。

通过了解系统的历史,能对如何开展改版有更客观的认识,对遗留太久太深的历史问题,要逐渐改变而不是推翻重来;而另外一些我们以为很不合适的方案,可能已经是经过数版改动而妥协的方案,刚愎自用,任性推新,反而会造成人力财力的浪费。

另外,了解相关联的其他系统,了解在整个业务中,不同系统的权责划分,能够让我们站在更高的高度上去思考问题。另外,当我们当前系统的数据无法支持设计目标时,也可以寻找对应系统的负责人去寻求帮助。

改版流程

在改版过程中,我以“进件流程”为切入点,做了一次控件的优化。例如:输入框,针对输入内容显示做优化,比如银行卡按四位数一个空格的标准显示;输入框根据输入字符数或基本格式(比如身份证号,手机号等有基本格式的字符)增加前端判断,前端可以判断的,直接报错,以免进入流程,浪费时间;上传文件交互优化,减少点击次数等。

这部分改动较小,但是对操作者的帮助较大。上线后快速赢得比较好的反馈。

后期我们又进行了更深入的信息架构的优化,以及核心工作流的优化。但是因业务方向变动,最终这部分被剥离出业务,成为了飞机稿。